-

1.1总 序

-

1.2插图目录

-

1.3表格目录

-

1.4鸣 谢

-

1.5目录

-

1.6绪 论

-

1.7第一部分 清代宫廷物质文化

-

1.8第一章 宫廷社会

-

1.9第二部分 清代宫廷社会结构

-

1.10第二章 征服者精英与皇亲

-

1.11第三章 家族政治

-

1.12第四章 皇家女性

-

1.13第五章 宫廷奴仆

-

1.14第三部分 清代宫廷礼仪

-

1.15第六章 皇权与对儒家礼仪的实践

-

1.16第七章 萨满教和藏传佛教在宫廷

-

1.17第八章 私人礼仪

-

1.18结 语

-

1.19附录一 清朝皇帝和皇室祖先表

-

1.20附录二 皇室王公爵位表

-

1.21参考文献

-

1.22索 引

-

1.23译后记

-

1.24《国家清史编纂委员会·编译丛刊》已出版书目

第三章 家族政治

正如詹妮弗·霍姆格伦所揭示的那样,皇室关于父系亲属的政策是有政治深意的,与权力角逐直接有关。大多数汉族帝王把自己的兄弟和儿子视为对皇位最严重的威胁,为此专门制定了压制挑战者的政策。明朝处理这个问题的办法是在皇后的长子年幼时就立他为太子,其他儿子都被禁止参与朝政,终其一生居住在各省的封地。

清朝的策略大不相同。与拓跋魏(约400—500)、契丹辽(970—1055)和蒙古元(约1240—1300)的帝王一样,清廷让宗室参与国家管理。但是,他们不赐予儿子封地和采邑,此点与蒙古统治者相同。他们也没有沿用契丹实行的绕开皇室近亲而把大量官职授予父系远亲的政策。相反,清朝统治者像拓跋魏一样,强调竞争为官,坚持“皇族成员拥有的权力和权威只能来源于官职,而官职则由皇帝根据各人的能力和忠诚来任命”[1]。

拓跋魏行政体系的重心在于“保护皇帝父系亲属在政府中的特殊地位,维护非汉族的优越性,任用那些特别认同权力中心的人”[2]。清朝追求相同的目标,但其所处的历史环境迫使其采取了不同的政策。在16世纪末17世纪初,努尔哈赤的兄弟子侄是他获得军事胜利的一个重要因素。在努尔哈赤的亲属中,带兵权是严格按照实际表现授予的。没有任何一个人,甚至努尔哈赤的儿子,能够在没有屡立战功的情况下升为旗主。其结果是在17世纪上半叶,贝勒对自己麾下的各旗拥有几乎绝对的权力。

皇太极和他的继承者面临的问题是在适当限制旗主权力的同时,继续依靠他们的军事领导才能。关于继承权的斗争更加突出了旗主对任何集权制度的挑战(参阅下文)。1683年征服大业的完成在几个重要方面改变了政治形势。皇帝继续削减贝勒享有的自主权。奖赏军事英雄的必要性和意义降低了,尽管清朝边疆地区的冲突又持续了70年。封王封侯的标准有所变化,转而强调忠诚、办事效率和恪守满族的行为准则方面。

对王公贵族的抑制也有经济方面的动机。以战利品为基础形成数量庞大的王公财产(参阅下文)都是过去之事,皇帝现在用自己的财产帮助儿子建立独立的家庭。新建立的王公家庭是比较穷的,贵族爵位的传承次数被减少了。即使在利用新职位的任命以动摇下五旗的团结时,皇帝也要确保这些年轻的王公臣服于皇权。

皇帝对贝勒的胜利完成于雍正朝,这导致了另一个政策变化。统治者有选择地把爱新觉罗氏的征服英雄树立为满族尚武传统的楷模,但要求他们的继承人证明自己值得承袭这些爵位。在解除他们的政治权力以后,皇帝允许“铁帽子王”的后代在荣耀中舒适地生活,并享受祖上挣下的巨量财产。虽然皇族可以通过特别的考试进入官场,但皇帝的恩封一般施予最亲的宗室。

所有的王公贵胄都被要求居于北京。从顺治朝的最后几年开始,他们只有在得到皇帝同意的情况下才能离开北京。皇帝实际上控制着他们生活的各个方面。除极少数例子以外,王公贵胄的俸禄和财产都来自皇帝的恩赏。他们的财产由直接向皇帝负责的官吏管理。皇帝可以随心所欲地没收或重新分配他们的宅邸。他们被禁止与汉族大臣密切交往。未得皇帝准许,他们不能娶妻或嫁女。他们去世以后,皇帝有权确认他们的继承人的爵位。[3]

清初的亲王政治

父位子承的胜利

女真社会、家庭和部族的首领主要是由功业决定的。女真金朝和蒙古元朝一样,都允许儿子和兄弟继承可汗之位。[4]在17世纪,关于继承权的斗争是爱新觉罗氏内部的一个重要方面。史料记载,继承权问题最初出现于1622年,当时,努尔哈赤的儿子询问父亲选择谁继承汗位。努尔哈赤答复说,指定继承人将使他获得额外的权力,而他有可能滥用这种权力。他建议由八大贝勒推选他们当中最有才华和最有能力的人继承汗位。有些历史学家把这归因于努尔哈赤与长子褚英之间不愉快的经历(参阅下文)。[5]

努尔哈赤逝世后,他的权力被四大贝勒——他的三个儿子代善、莽古尔泰、皇太极以及侄子阿敏(舒尔哈齐的儿子)——分享。正是努尔哈赤最年长也最有权势的儿子代善督率诸贝勒推举皇太极继承了汗位。然而,当时举行的即位大典表明,这次推举并没有给予皇太极无可争议的领导地位。代善和另外两大贝勒率领皇族宣誓效忠皇太极,皇太极也施鞠躬礼表示对两位兄长和堂兄弟的尊重。[6]

皇太极逐渐削减了“四大贝勒”的权力。1630年阿敏失宠并被监禁起来,他的镶蓝旗旗主之位被授予他的弟弟济尔哈朗。努尔哈赤的五子莽古尔泰死后被追究参与1635年的叛乱,使其姐妹兄弟和儿子都被处死,他的后代被驱逐出宗室之列。代善的长子岳托因同谋罪被褫夺了爵位。[7]只有代善在皇太极统治时期得以幸存。

1643年皇太极的逝世又一次引发了继承权危机。八旗贵族和朝廷重臣齐集在皇太极的棺椁前推选他的继承人。获得提名的有多尔衮、他的兄弟多铎、代善和豪格。两黄旗官员支持豪格,两白旗官员支持多尔衮。会议最后达成妥协,推举皇太极年幼的九子福临继承大位,由济尔哈朗和多尔衮摄政。阿达礼密谋反对此项决定,结果被处死了。[8]

作为摄政王,多尔衮巩固了他的个人权力。他于1647年以僭越为由除掉了济尔哈朗。豪格于1648年死于监狱中。多尔衮在宗室中的盟友博洛、尼堪和满达海被晋升为亲王。多尔衮成为唯一的摄政,但是,他于1650年去世以后,他和他已经死去的兄弟多铎都受到了谴责。多尔衮的继子回到了原来的家庭。多铎的爵位被降低。他们的兄弟阿济格被褫夺爵位,受到监禁,并被迫自杀。巴雅喇(努尔哈赤的弟弟,多尔衮的盟友)的血脉在其子巴音图被监禁(1652年)和被驱逐出宗室之列后断绝。1659年,已经离世的满达海、博洛和尼堪都被指控盗挪多尔衮的财产为自己所用。满达海和博洛的后代被褫夺所有爵位。由于尼堪死于战场,所以他的爵位被允许保留。[9]

当顺治皇帝福临1661年死于天花时,兄终弟及没有成为政策选项。顺治皇帝指定了继承人,打破了过去的传统。由于福临的继承人尚不满7岁,所以摄政体制就不可避免了。福临选定4位摄政大臣(没有一位是皇家父系亲戚),也开创了一个先例。[10]两位(遏必隆、鳌拜)属于镶黄旗,一位(苏克萨哈)属于正白旗,首席摄政索尼属于正黄旗。

康熙初年,宗室王公之间仍在进行政治斗争。索尼年老体衰,难胜重任。在遏必隆的支持下,鳌拜成为主导人物。1667年索尼去世后,鳌拜把第三摄政大臣苏克萨哈逮捕审判,并把他和他的家人全部处死。1669年,在索尼的儿子索额图的帮助下,年轻的康熙皇帝成功地逮捕了傲慢无礼的鳌拜。[11]遏必隆的盟友都被清洗出局。努尔哈赤六子塔拜的血脉在其子班布尔善和额克亲于1669年受到指控并被处死以后宣告断绝。尼堪之子兰布的爵位因“隐匿他的妻子的祖父鳌拜的罪行不报”而被降为第五等。[12]

王公和八旗

兄终弟及传统的取消与皇帝对八旗旗主的压服是同时进行的。1644年之前,八旗由各旗贝勒直接控制,他们对麾下的满洲、蒙古和汉军八旗的自主权远远超出了战场之外。牛录是贝勒的个人财产,不用报告大汗即可传给儿子。八旗贝勒与可汗共同拥有战利品的分配权,他们有权从事贸易,与可汗共同商议决定所有国事。

尽管努尔哈赤倡导兄终弟及的规则,但他本人正是可汗与八旗王公在他死后相互倾轧的始作俑者。政治清洗使许多人退出了政坛。当舒尔哈齐试图与兄长争夺最高权力的时候,努尔哈赤把他处死了(1611年)。努尔哈赤的长子褚英因“谋叛”罪死于狱中。努尔哈赤的4个兄弟在征服大业中都屡立战功,但其中有两个不再是王公贵族家庭。舒尔哈齐的后代中几乎没有什么名人。努尔哈赤共有16个儿子长大成人,其中一半或者被处死、被迫自杀,或者死后失宠蒙羞;另有约四分之一(16个中的5个)或者因后来的政治犯罪被剥夺继承权,或者被边缘化。[13]皇太极有11个儿子,其中8个儿子或者没有子嗣,有子嗣者也没有出名人。[14]

皇帝通过几条途径削减八旗王公的自主权。在顺治朝,皇帝巩固了对三个旗——镶黄旗、正黄旗和正白旗的控制,使这三个旗成为“上三旗”。在下五旗,牛录连同爵位继续由父亲传给儿子,王公仍然拥有对牛录的传统权力。[15]在17世纪和18世纪,旗兵对旗主的忠诚因八旗的扩大而被淡化。创建新牛录的一个重要办法是在皇子建立自己的家庭后让他们到下五旗任职。爵位递减之法意味着这些牛录最终将归于皇帝的上三旗,但这个过程需要传承几代才能完成。

在平定三藩之乱(1673—1681)的过程中,被委任为各旗统帅的王公表现拙劣,这使皇帝得以乘机剥夺了旗主指挥自己的军队打仗的权力:5位王公失去了爵位,另有1位被罚俸一年。[16]

在后来的战役中,康熙皇帝拥有了委任统帅的权力。在平定蒙古首领噶尔丹之役中,玄烨的兄长裕亲王、弟弟恭亲王和儿子允都在统率八旗军队的王公之列。在第二次远征时(1693年),康熙皇帝有5个儿子各统率一支八旗军,而他本人则统驭着主力部队。在康熙皇帝亲征并击败噶尔丹以后,他委任皇子允(1718年)率大军征伐噶尔丹以前的盟友策妄阿拉布坦。[17]

八旗管理体制的官僚化也在皇帝战胜旗主的过程中帮了皇帝的忙。这个过程开始于皇太极赋予八旗官员各项新权力,并鼓励八旗管理体制官僚化。八旗的管理权不再由八旗贝勒掌握,而是转移到了皇帝委任的都统和副都统手中。第一批官员的任命是临时性的。1718年,康熙皇帝委任他的第七子允祐在带兵打仗期间管理3个正蓝旗的事务。出于同样的理由,他委任第十子允管理3个正黄旗的事务,委任第十二子允祹管理满洲、蒙古和汉军正白旗的事务。后来(1722年)允祹成为满洲镶黄旗都统。玄烨的十七子允礼从1724年到1733年先后出任满洲镶红旗、汉军镶蓝旗和蒙古镶蓝旗都统。[18]虽然这些皇子都有亲王衔,但他们不是麾下各旗的世传旗主。相反,他们只是管理者,代表皇帝行使管理权。

雍正皇帝完成了对旗主的压服。他限定了八旗王公控制的旗丁的数量,把牛录佐领的任免纳入官僚体制,为八旗的运作制定了标准,并扩大了皇帝的监督体系。八旗王公原来拥有的裁决争端和惩治旗人的权力被转移到中央政府各部。皇帝也分散了对满洲、蒙古和汉军八旗的控制权。雍正皇帝剥夺了安亲王岳乐的爵位传承权,把岳乐的牛录交给了自己的弟弟允祥,并警告八旗王公:“国无二主。”[19]雍正以后,“统治者可以对旗务和国家事务有最终决定权了”[20]。

秘密建储

秘密建储制度始于康熙朝。玄烨对自己做出的把皇后所生长子立为太子的决定感到后悔。1712年他废除了允礽的太子之位。几个热衷于当太子的儿子周围形成了小集团,最终玄烨的20个儿子中又有8个因觊觎太子之位而遭到惩罚。长子允禔已于1708年因对太子允礽施巫术而被逮捕削爵。他死于圈禁中,与他的弟弟允祉一样。在胤禛当皇帝时,允、允祹、允和允祺都被降级,但他们幸运地在乾隆朝恢复了爵位。[21]

康熙皇帝与太子之间不愉快的经历典型地体现了把汉族继承制度——年幼时定太子——和非汉族任用皇族参与管理的征战传统结合在一起的危险。由于玄烨的所有儿子都居住在北京,他们热心地关注着允礽与父亲之间的矛盾关系,都想乘允礽失宠而使自己或某个兄弟得到父亲的青睐。王公深深地卷入了宫廷政治中。1712年以后,玄烨拒绝公开任命太子,其结果是他临终指定胤禛继位之事一直笼罩在流言飞语中。[22]

为防止以后再出现相似的继承危机,胤禛创建了秘密建储制度。他把继承人的名字写在诏书上,封于匣中,放在悬挂于乾清宫的一块大匾后面,这个匣子只有在他死后方能打开。在皇后所生诸子早夭以后,弘历也拒绝宣布继承人的名字。据我们所知,他直到1773年才决定选十五子颙琰为太子,当时他秘密地把写有太子名字的诏书放到匾后,同时把一份副本放在身边的小盒子里。[23]他的这项行动显然告诉了军机处,但没有公开对外宣布。据皇帝回忆,此后他一直在观察颙琰,并多次祈祷上天和列祖列宗证实他的选择是明智的。弘历是清朝唯一一个让位的皇帝。1796年颙琰即位,是为嘉庆皇帝。

乾隆皇帝数次重申了这样的观点:选择继承人的主要标准应该是品德而非长幼顺序。有些官员认为明定太子可以使宫廷政治保持稳定,对于此论,弘历以自己的平稳继承事实反驳之。有官员请求他遵守立长子的原则,他予以拒绝,并指出尧没有选择自己的儿子,而是选择品德最高尚的舜为他的继承人。屡以此事向乾隆皇帝请愿的大臣最终激怒了他。1778年,他在关于此事的一份奏折上批示道:“盖从来建请立储者,动辄征引古说,自以为得忠臣事君之道,不知其心隐以为所言若得采纳,即属首功,可博他日之富贵。名议国是,而实为身谋。即或其年已老,亦为其子孙计,大端不出乎此。”[24]

秘密建储制度一直沿用到清末。当1820年颙琰病危时,他召集王公大臣到病榻前当着他的面打开了装遗诏的匣子。遗诏写于1799年弘历逝世百日服丧结束之时,指定他的儿子旻宁为继承人。旻宁直到1846年才指定了继承人,也是秘密的。他在圆明园弥留之际命人公开宣读了他的遗诏。奕于1861年驾崩于承德,他是英法联军侵入北京前逃至承德的。据历史档案记载,奕身体过于虚弱,无力书写遗诏指定继承人,遗诏是肃顺和另外7个大臣写成的。其实没有任何其他选择,因为皇帝只有一个儿子。[25]

从奕开始,皇家进入人丁不旺的新阶段。奕逝世时只有30岁。尽管他有18个后妃,但只生下了两个孩子。他的继承人载淳在年满19岁之前数月死于天花,死时无子。摄政的慈禧太后和慈安太后召集御前会议,应对这一前所未有的局面。似乎是慈禧决定无视原有的原则,选择醇亲王奕(奕的兄弟)的长子为继任皇帝。也正是慈禧太后于1908年为死时无子的光绪皇帝载湉选定了继承人。[26]

王庄

征服一代的八旗王公获得了大量王庄。1644年,北京周围被遗弃的土地以及原属于明朝皇族成员、贵族和太监的土地被分配给了清朝的王公贵族、有功将领和旗人。顺治朝的三次圈地影响到了现今河北省10个县16万顷土地的所有权。[27]

王庄也分布于宁古塔、吉林城和东北的其他要塞周围,有流放的犯人充当劳工。即使到了清末王庄已经大幅缩水的情况下,东北地区还有100多处王庄,共计270万亩,超过盛京周围皇庄的2倍。王庄遍布于21个县。[28]

长城内外的大型牧场也被分配给王公,使他们能够蓄养大量马匹供打仗之用。每个王公拥有的战马从数百匹到数千匹不等,每遇大战都被要求提供三四百匹战马。这个传统一直延续到18世纪30年代,当时平郡王上奏抱怨说他送到前线的战马已经有500匹了,其他宗室王公也都送了战马。[29]

庄亲王的王庄非常之多,7.8万亩分布于直隶的25个县, 4000亩在张家口和承德,7.1万亩在辽宁,在陕西还有32.4万亩牧场。正如杨学琛和周远廉指出的,庄亲王的庄园在1887年约占清帝国纳赋耕地面积的5.5%。1723年,当胤禛指定他的弟弟胤禄(1695—1767)继承庄亲王博果铎的亲王爵位和财产(这是皇太极的五子硕塞以军功建立起来的)时,其他人都认为此举是胤禛的“格外恩宠”和对一个忠诚的兄弟的奖赏。[30]

礼亲王代善的王庄最初分布于辽宁的8个县,共计98682亩。由于他的许多儿子都以军功为自己赢得了爵位和庄园,所以他的子孙后代非常富有。肃亲王豪格在奉天府的9个县拥有王庄,共计80053亩,但这只是他全部财产的一部分。1915年的一份日文报告称,肃亲王的家业包括直隶和奉天的32070亩土地,热河的170万亩土地,察哈尔的126万亩牧场,还有一些果园、山地,一处森林和一个金矿。[31]郑亲王济尔哈朗和睿亲王多尔衮的王庄也非常大。

在大多数情况下,以功业获得爵位的王公即使失宠或被降级,他的王庄也是不予没收的。例如,代善的曾孙星尼经历了数次政坛沉浮,在第二次和1725年的最后一次起伏中被褫夺了第四等爵位。然而,终其一生,星尼都享有奉天王庄大约1万亩地的地租收入。多尔衮死后家业被没收是一个例外。多尔衮拥有100万到200万亩土地和大批农奴。1778年,当多尔衮的政治名誉得到恢复以后,他的后人在东北和河北得到了30万亩土地。[32]

使王公大家庭不能永久保持不变的主要原因不是没收,而是继承造成的散失。有一些王公家庭扩大了产业,但多数王公家庭的产业分配给了越来越多的子孙后代。尽管如此,爵位还是由一个继承人承袭,他要负责其他兄弟有一定的经济保障,而土地则代代分割。到1911年,庄亲王的庄园一共被分割了8次,分散于34个人之手。最后一代庄亲王仍拥有55万亩土地。[33]

恩封

大多数皇室王公都是通过恩封获得爵位的,皇帝赐予他们的王庄也小得多。恩封意味着人口、土地和物品的转移,当皇帝决定把一个儿子或兄弟从宫廷大家庭中分出去,给他提供单独的宅院让他另立门户时,就需要施予恩封。恩封的对象包括皇帝的孙子甚至曾孙,而其他宗室只能从他们父亲的产业中分到一份。

清朝的恩封是独一无二的。清朝帝王把爵位的自动世袭权改变为皇帝对功德劳绩的奖赏。康熙、雍正和乾隆皇帝对自己的兄弟更慷慨一些。虽然玄烨在他的兄弟年满14岁后就授予亲王衔,但对待儿子却有所不同,是在其快到20岁或20多岁时才授予第一、二、三等爵位。胤禛在两个儿子20岁出头时授予了他们爵位,但他的第三子因“生活奢靡”而被剥夺了继承权。[34]弘历在儿子二三十岁时授予他们爵位。[35]最后登上皇位的儿子也没有受到偏爱。胤禛为皇子时,到20岁才被封为贝勒。弘历初次获得爵位是20岁,颙琰是29岁,旻宁是31岁。奕19岁就当了皇帝,但他一直不是亲王。[36]

定期修改的条例规定了恩封的项目。[37]参阅内务府和宗人府的档案中有许多关于此事的奏折。由于乾隆皇帝曾数次询问以前的成例,所以我们可以看到15份完整的恩封清单,它们始于1667年给予裕亲王福全的恩封,止于18世纪。这些清单可使我们追溯清初王庄形态和规模的主要变化。[38]

清代共有26个皇子获封亲王,14个皇子获封郡王。杨学琛和周远廉利用中国第一历史档案馆所藏档案重建了8个亲王的土地占有情况。[39]这些亲王包括顺治皇帝的次子福全(1667年封王),按年代排列下来,直到光绪皇帝的父亲醇亲王。

裕亲王福全获得了农庄、菜园和果园,后来这些成为标准配置。他的王庄共有约7万亩。1698年康熙皇帝的长子允禔获封郡王时,得到了5万亩土地。他们的王庄都比果亲王允礼(1725年)、和亲王弘昼(1733年)及成亲王永瑆(1789年)的王庄大。[40]嘉庆皇帝的四子睿亲王绵忻(后为端亲王)获封的王庄超过了5万亩,醇郡王奕于1872年被晋升为亲王,并获封王庄6.8万多亩,只有他们两人的王庄堪与17世纪的王庄相提并论。这些王公获封土地与乾隆末期制定的则例不符,它规定以生利的当铺代替王庄。[41]到1850年,内务府大臣报告说,如果户部不拨款,他们就无法再为新封的王公提供王庄了。[42]

满族人最初把权力看做对人的控制。随同王庄赏赐的还有旗丁、农奴和仆人,但越到后来越少了。1667年福全得到了驻于长城以外的10个满洲牛录、6个蒙古牛录、4个汉军牛录和1个包衣牛录。1675年被封为亲王时,常颖和隆禧只得到了6个满洲牛录、3个蒙古牛录、3个汉军牛录和1个包衣牛录。1779年以后,此类赏赐进一步削减到1个满洲牛录、2个蒙古牛录、1个汉军牛录和1个包衣牛录。

农庄管事人员的数量也在逐渐减少,从最初的26个减少到11个。瓜果园里的情况也是如此。起初王公都能得到数百名“自愿投充”的农奴,但后来农奴的数量急剧减少。福全得到了驻于盛京的50户上三旗旗丁,后来的王公则得到30户。皇上没有分配给福全能给他贡献猎物的猎户(住在东北),但在后来的封赏中猎户成了常例。王公还能分到往他们在京城的府邸运送木柴、煤炭和其他物资的劳力。到了乾隆朝,赏赐清单中还包括在皇宫里伺候王公贵胄的太监。

1781年内务府为获封第四等爵位的乾隆皇帝的皇孙绵亿准备的赏赐物品清单可使我们看到恩封的所有赏赐品。除牛录(3个满洲牛录、1个蒙古牛录和1个汉军牛录)外,绵亿还得到了负责各处王庄的400名包衣、8个庄头和90户农奴。另有159样物品,包括200盎司黄金、5万盎司白银、银盘、宫服、珠宝、帽子,以及轿子、长矛和弓箭。这些赏赐尽管很丰富,但远远少于早期的封赏。例如,1667年福全受恩封时得到的是300盎司黄金和10万两白银。起初赏赐品也包括骆驼、马、牛和羊,但后来改为赏赐银子了。绵亿所得银两与奕相同,奕于1852年被封为亲王并另立门户。[43]

王公贵胄还能得到府邸。王公府邸是皇家财产,如果主人被剥夺爵位,府邸复归皇家管理(参阅第一章)。府邸的规模和格局是受禁止奢靡的法令约束的。亲王和郡王的府邸称为“王府”,屋顶铺绿瓦,有一个大厅,厅内设宝座和屏风。其他爵位的贵族的府邸称为“府”,屋顶不能铺绿瓦,没有设宝座的大厅。房屋、画和其他什物的数量都依爵位高低而定。[44]

恩封不能使王公贵族获得独立,相反,它在一定的受限制的财政条件下延续了宫廷生活。皇帝通过派去管理王公各种事务的管事人员控制着王公的家庭。[45]在皇帝那里,这些管事人员对他们主人的行为负有连带责任,奴仆常因主人的错误行为而受到惩罚(参阅第五章)。

18世纪初叶,皇帝对王公言行的监督是非常严密、完善的。1724年胤禛召集宗室对他们拉帮结派的坏毛病加以训诫:

年来朕见宗室之习气未善,往往彼此视若仇雠,交相陷害,动辄语人曰:彼与我甚不相合,专欲陷我。否则曰:彼原与我有仇。夫今日宗室,皆是同祖骨肉,仇自何来?尔宗室等一家骨肉视若仇雠,反将母党、妻族、子侄及漫不相干之人视为至戚,亲密往来。朕在藩邸有年,与舅族、皇后族及诸姻戚之家,无一亲密太过者,且亦无与满汉大臣及内廷执事人、侍卫等人交结亲密往来者。[46]

康熙末年,甚至颇受恩宠的大臣如索额图者也因参与宫廷派系斗争而被逮捕监禁。[47]皇位继承之争引起的尘埃在雍正朝仍未落定。1724年,努尔哈赤长子褚英的四世孙苏努被指控在玄烨的皇子中制造不和,以便为其先祖复仇。苏努及其后人被逐出爱新觉罗宗族。他、他的家庭和8个儿子被流放,另外5个儿子被圈禁。尽管耶稣会士认为苏努罪在皈依了基督教,但实际上他获罪的主要原因是支持允禩。[48]与允禩(他的名字后来被皇帝降旨改为阿其那,是一个满语词汇,意思是“狗”)的交往还导致胤禛存活下来的长子弘时于1726年被逐出宗室之列。[49]

绵德(1747—1786)和他的同父异母兄弟绵恩(1747—1822年)的父亲(弘历长子的儿子)20岁出头就去世了,他们二人是在皇宫中被养大的。绵德是弘历最喜欢的孙子之一,但当绵德违背禁令结交汉族大臣时,皇帝毫不犹豫地对他加以惩处。1776年绵德因与前礼部郎中秦雄褒结交而被剥夺了郡王衔。皇帝谕命秘密调查,结果发现他们二人互送礼物。弘历御批曰:“此事甚有关系。阿哥在内廷读书,理应谨慎自持,不当与外人交接。幸而早为发觉,尚不致久滋事端。此即阿哥等之福,若不示以惩儆,恐诸皇子皇孙无所畏惮,渐失我朝家法。”[50]当绵德的儿子奕纯(乾隆皇帝的第一个曾孙)于1784年出生时,绵德得到了部分原谅,受封贝子衔。皇帝对宠爱之人的这种惩罚表明,他与清朝其他皇帝一样,对汉族大臣与爱新觉罗王公贵族之间的社会交际网络的形成看得非常严重。

王公贵族的消费水平也有定制。他们的许多产业都是不动产,许多王公的经济压力可能很大。乾隆皇帝第六子永瑢(质亲王)的情况就是如此。永瑢于1760年被过继给叔叔。1763年他入不敷出,皇帝命人清算他的账目,结果发现质亲王每年花费15500两银子,超过了他12860两银子的年收入。在罗列了质亲王的开支细目(如庆典、食物和燃料等)后,内务府大臣写道:“一年所进银两应用外,仍不敷银二千六七百两……臣等查府内所用银两,均为日用必需,实无妄费。又查六阿哥虽已分封,现今在内读书,一应饭食并出外马匹弓箭等项,系照内廷阿哥之例办理。今府中用度尚且不足,若将来一切官项裁减后,诸凡由府自备,则计其进项,更属不敷。”[51]

恩封是皇帝在贵族临死前延续其爵位的一种形式,但其财产并非永久性赐予的。由于牛录只能由前六等王公拥有,而他们的爵位每传一代就递减一等,所以他们的这部分财产最终会失去。[52]王公所用的侍卫和官员的品级和数量也依其爵位高低而递减。儿子袭爵后多出来的人员必须回到原来的牛录,虽然有一个例外:内务府官员曾建议允许一名年老侍卫继续服侍主子,尽管他的品级比较高,已不适合继续留任。[53]虽然府邸是王公的私产(只要主人平安无事),但限制奢靡条例和爵位的传承递减制度最终会把这些房屋归还给皇帝。

19世纪的例子表明,皇帝一直拥有主导权。当儿子登上皇位后醇亲王被迫迁出第一个王府时,宫廷提供给他的是一位宗室继承自成亲王永瑆的一处府邸,该宗室被迁到另外一个宅院。醇亲王的第一个王府原是岳托第三子的府邸,后由弘历的五子永琪居住,永琪的第三代被剥夺爵位后,这所府邸被收回。同样地, 1861年内务府大臣曾四处为府邸被用做英、法使馆的一些宗室寻找居所。[54]

宗室的分割

爱新觉罗皇族的扩大迫使皇帝寻找办法重新界定享受特殊恩宠的群体。皇帝试图区分“远近”,施恩于最亲的宗室。每个皇帝都要让后代分门立户。皇帝关于个人姓名的旨意(将在下文述及)是皇室努力界定享受特殊恩宠的最内层宗室的指导原则。康熙皇帝开始把“近支”与“宗室”区分开来。乾隆皇帝在内圈中又确定了规模更小的“近派宗支”。只有在19世纪咸丰皇帝死时仅遗一子的情况下,皇室才开始通过赋予嘉庆皇帝第二至第四代“偏房”后代以特权的办法扩大最内圈宗室的规模。在清王朝末期,这些近派宗支中有许多人为清廷作出了贡献。

为了使自己的名字与兄弟的名字有所区别,雍正皇帝采纳了汉人禁止其他人使用皇帝名讳的规矩。雍正的兄弟中只有他最喜欢的允祥死后没有按这个规矩办。[55]另外一个办法是皇帝改名字。1795年颙琰被乾隆皇帝宣布立为太子时,使用了生僻字“颙”代替兄弟通用的“永”。出于同样的原因,道光皇帝把名字中的第一个字“绵”改成了“旻”。

不用同辈人名字中的通用字破坏了兄弟之间的团结。乾隆皇帝弘历抱怨说:

朕之兄弟等,以名字上一字与朕名相同,奏请更改。朕思朕与诸兄弟之名,皆皇祖圣祖仁皇帝所赐,载在玉牒,若因朕一人而令人改易,于心实有未安。昔年诸叔恳请改名,以避皇考御讳,皇考不许。继因恳请再四,且有皇太后祖母之旨,是以不得已而允从。厥后常以为悔,屡向朕等言之。即左右大臣,亦无不共知之也。古人之礼,二名不偏讳。若过于拘泥,则帝王之家,祖父命名之典,皆不足凭矣。朕所愿者,诸兄弟等修德制行,为国家宣猷效力,以佐朕之不逮。斯则尊君亲上之大义,正不在此仪文末节间也。所奏更名之处不必行。[56]

弘历谕命在书写他的名讳时去掉一画,以与兄弟的名字区别开来。他的孙子道光皇帝更进了一步,他在1823年降旨将去掉名讳一画的规定延用于他的子孙后代,以使那些不能用这些字的臣民不再感觉到不方便。此后皇帝登基时其个人名讳的用字就不用更改了。

从玉牒来看,满族第一代和第二代人的满语名字没有固定模式,顺治皇帝的儿子所起的汉文名字也没有一定之规,虽然努尔哈赤及其兄弟的名字的某些发音相同。[57]康熙皇帝首次使用了汉人的排名之法,每个皇子名字(全名两个字)的第一个字都相同,第二个字的偏旁相同。这种做法初现于1672年,到1677年开始一体遵行。[58]

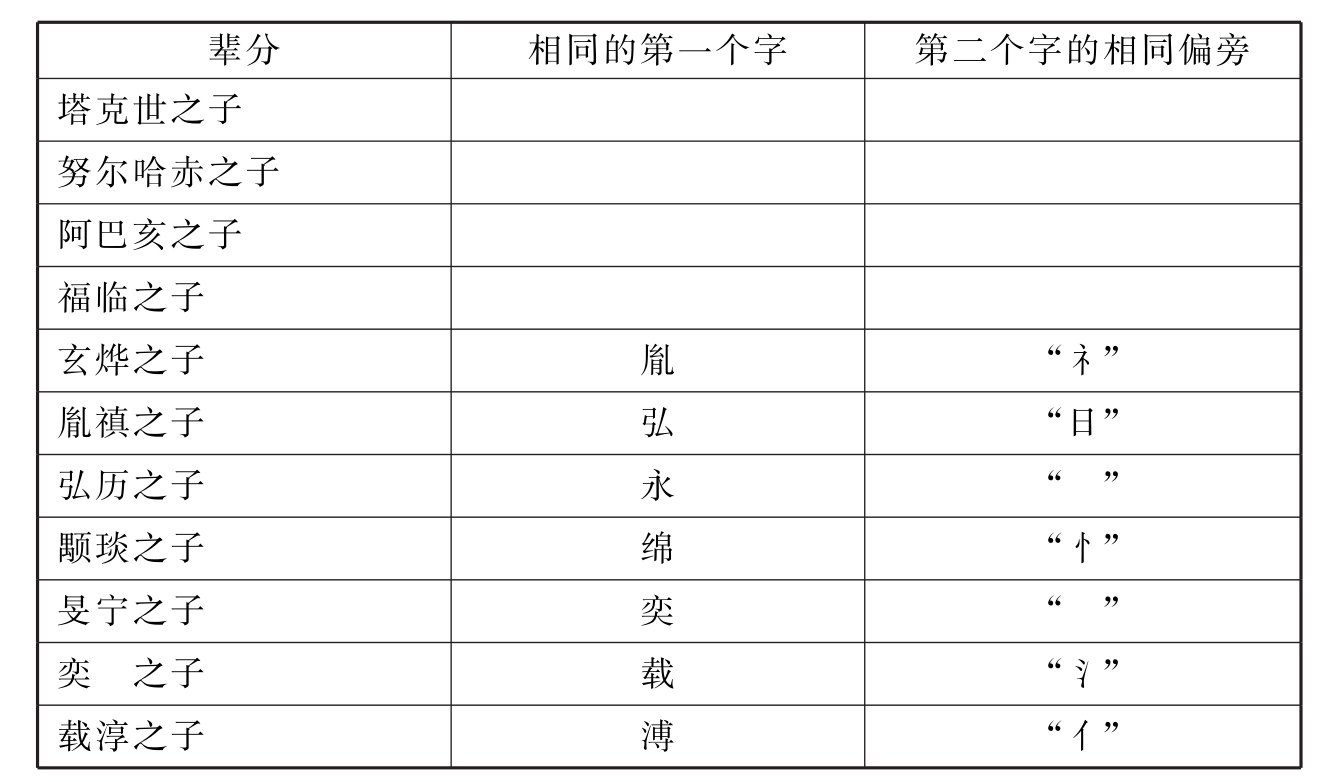

从排行用字和字的偏旁可看出宗室近支的名字排行顺序(参阅表四)。四代帝王——玄烨、弘历、旻宁(1826年)和奕(1857年)——实际上拥有选择这些字的特权。据资料记载,康熙皇帝“选择‘日’、‘’偏旁之字,载入红折(爱新觉罗氏的出生簿)”[59]。他的孙子的名字第一个字都是“弘”,第二个字都以“日”为偏旁。下一辈名字的第一个字是“永”,第二个字以“”为偏旁。乾隆皇帝把能用皇家名字偏旁的人的范围缩小,只限于自己的子孙。[60]内务府(负责皇帝、后妃和皇子皇孙日常生活的机构)下属的敬事房显然存有适合的名字清单供皇帝选择。[61]

表四 宗室名字排行表(1906)

资料来源:《爱新觉罗宗谱》,奉天,1937—1938;《大清玉牒》。

注:虽然同治皇帝载淳无子,但辈分排名适用于他叔叔的孙子。

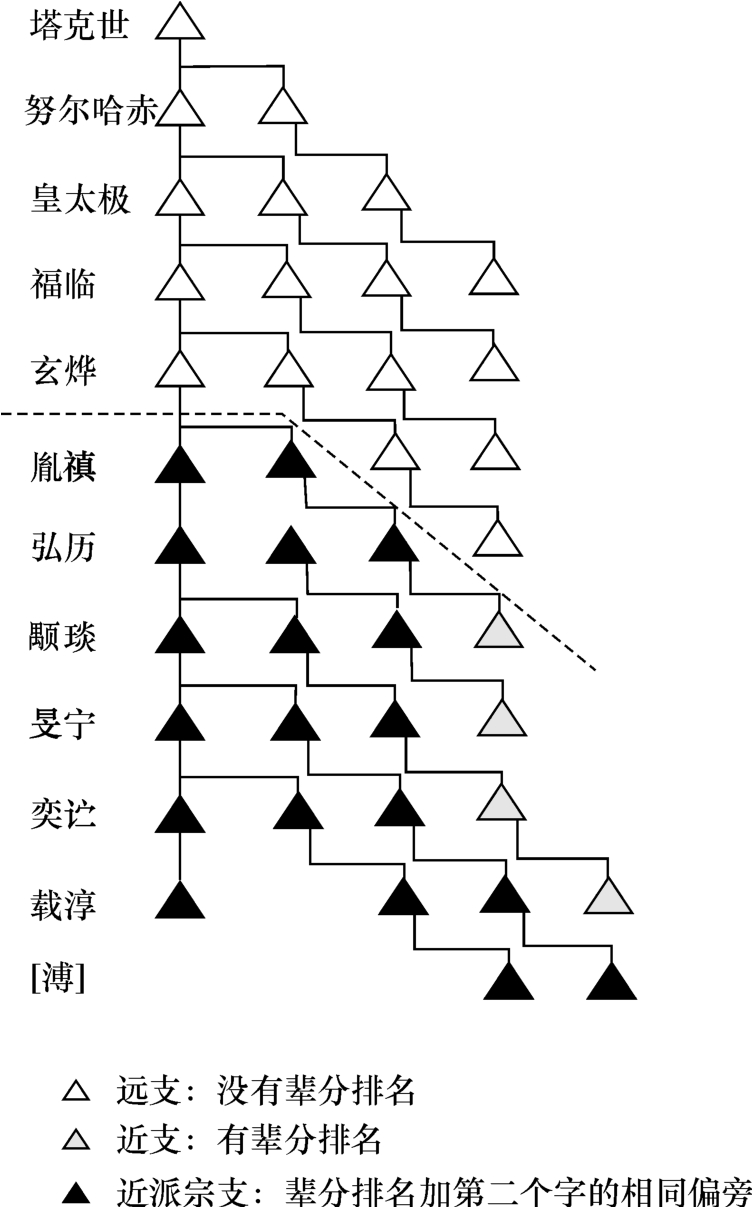

在18世纪,通过按辈排名之法,宗室被分为若干支脉(参阅表图一)。康熙皇帝的子孙都有共同的排名,因而与以前的帝王的后代区分开来。玄烨的后代形成宗室的近支。在近支中,乾隆皇帝的后代因名字的第二个字共用一个偏旁而与其他人区别开来:他们形成近派宗支。后来这项特权被扩大到嘉庆皇帝的第二代至第四代子孙。

表图一 爱新觉罗主血脉的重要分支

资料来源:《大清玉牒》,北京,1986;《爱新觉罗宗谱》,奉天,1937。

注:这个图表显示皇帝都想通过命名规则形成单独的家系。图表未列他们的出生顺序,用单独的标志代表皇帝的其他皇子。因而,努尔哈赤旁边的三角形代表他的4个兄弟。远支的家系被人为地省略。实际上,他们从塔克世开始繁衍了十三至十四代。请注意载淳旁边缺一个三角形,那是因为他只有一个儿子。载淳的继承人是他叔叔奕的儿子。图表未收清朝的最后两个皇帝,因为他们被收进来对模式不会有影响。

近派宗支不能随意给儿子起名字。1801年嘉庆皇帝宣称,他要亲自为他兄弟的儿子和孙子——他们与他本人的子孙共用一个偏旁(表图一)——起名字。近派宗支之外的宗室(比如他兄弟的曾孙)由该支脉的长者起名字。[62]

嘉庆皇帝很重视违反起名规则的案例。1808年他指出宗室后人绵瑚在名字中错误地使用了“”字偏旁,那是“永”字辈的近派宗支用的。绵瑚的名字从两个方面违背了命名规则:第一,他采用了近派宗支起名用字;第二,他乱了辈分。皇帝谕命绵瑚把第二个字改掉了。[63]

1806年,颙琰降旨处理他的侄子绵亿没有让皇帝为他的两个儿子起名之事,这清楚地体现了颙琰维护他的起名权的严肃态度。由于绵亿的长子奕铭生于1801年之前,绵亿未让皇帝起名应该说没有错(尽管皇帝批评他给孩子起的名字的第二个字错用了偏旁)。次子奕生于1802年,本来是应该向皇帝报告的。皇帝斥责宗人府没有把命名新规则通知所有王公贵族,并降旨对责任人进行了处罚。但此事并没有完。皇帝指出:

至绵亿之次子奕,未经奏请命名,系因(绵亿)未曾接阅谕旨(1801年),其咎尚属可原。惟奕字辈命名下一字用纟字偏旁,系皇考高宗纯皇帝钦定,绵亿理应恪守。乃私用金字偏旁,为伊两子取名,不似近派宗支,自同疏远,是何居心!伊既以疏远自待,朕亦不以亲侄待伊。亲近差使,不便交伊管领。[64]

宗谱显示,除1745年出生的最小的一个孙子外,胤禛的其他孙子都按照近派宗支的辈分排行起了名(参阅表图一),但是,这项特权没有扩大到胤禛的曾孙,他们变为宗室近支,虽然有辈分排行名,但没有同样偏旁的字。弘历的后代也大体如此。他们被允许按近派宗支的命名法为两代人起名,但之后就变成宗室近支中较远的部分。19世纪初叶,当道光皇帝谕命用“”偏旁的字为他儿子辈的近派宗支起名,以把他们与继续使用“纟”偏旁的宗室近支区分开来时,他再次想限制近派宗支的规模。[65]把近派宗支的命名特权扩大到嘉庆和道光皇帝的四世孙(参阅表图二),是对影响皇族成员身份的起名政策的最后一次调整。

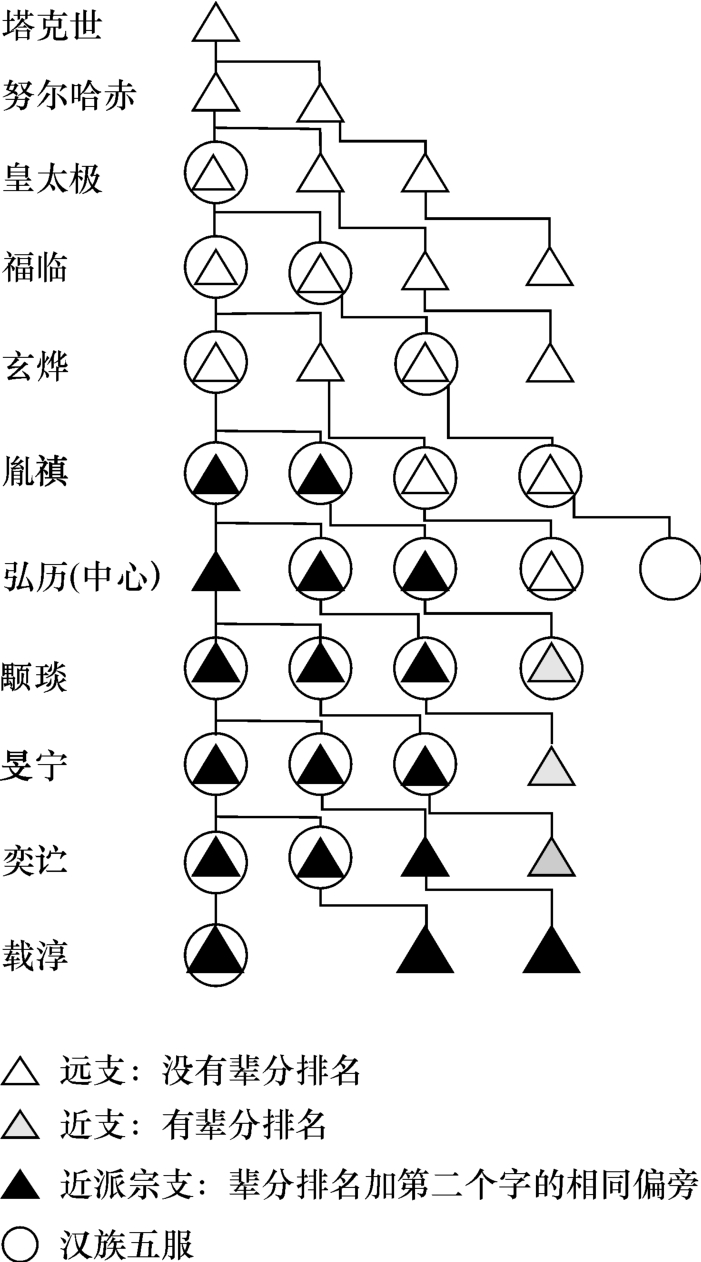

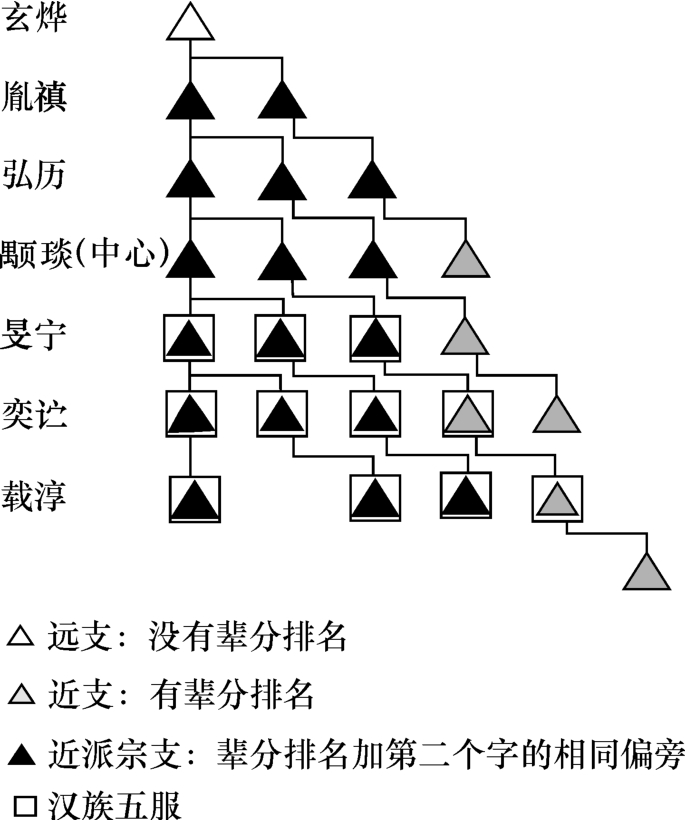

表图二 爱新觉罗近派宗支与汉族的五服

注:五服内部的关系是为乾隆皇帝弘历而画的。五服资料来源于冯汉骥《中国的宗族制度》(剑桥,1967)第42页图表4。

皇帝的起名政策形成的宗室团体与汉族五服内的任何宗族团体都不一致。近派宗支与汉人基于亲戚关系远近程度而形成的五服(参阅图表二)也不同。五服制度把往上数或往下数的四代人及他们的后代与其他所有宗族成员之间的关系勾勒了出来。一个人必须为第一个团体中的死者服丧,而不用为其他更远一些的宗族成员服丧。通过起名规则形成的近派宗支的规模比通过五服制度形成的服丧宗族团体要小得多。

通过起名形成的近派宗支与通过皇帝选择姻亲的特权而形成的团体也不相同。所有的宗室后代起初都要得到皇帝的批准才能结婚,但1801年嘉庆皇帝降旨说,他将遵循父亲只为雍正皇帝的后人选择新娘的成例,为他父亲的同父异母兄弟赐婚。后来他决定仅限于对他的儿子辈使用这项特权;只有乾隆皇帝的后代可以继续要求皇帝赐婚,但也只能到第三代。[66]有资格让皇帝亲自选择新娘的皇族团体仍比近派宗支团体要大一些(参阅表图三)。

表图三 爱新觉罗近派宗支与颙琰的内婚姻圈

资料来源:《钦定大清会典事例》卷1,光绪朝版,1976年重印。

表图一至三的模式充分体现了清朝皇族的非汉族性质。在明代,先皇与继任皇帝都是同“宗”的,或者说都是长子一系的,但是,清朝皇帝的谱系不但与此不同,选择载湉为皇帝还偏离了汉族的辈分排行制(参阅上文)。近支和近派宗支与汉人的任何一个宗族团体都不同,与有资格让嘉庆皇帝选择新娘的宗室团体也完全不同。

18世纪至19世纪初,从近支到近派宗支的历史演变是由削减供养爱新觉罗氏的财政负担的需要所推动的,这与削减王公贵族年俸数额的努力是相同的(参阅第二章)。朝廷为宗室创设了许多工作岗位,他们可以被征召到侍卫的宗室队,可以到宗人府供职,六部和理藩院也有他们的位置。弘历在都察院为宗室特别增设了职位。颙琰特设了一种考试,选拔宗室中的翻译人才。[67]但是,宗室能做的事还是有限制的。正如嘉庆皇帝在1813年指出的:“世祖入关敉乱,定鼎京师。诸王、贝勒、贝子、公及众宗室,随至北京屏藩辅翼,于今百七十余年矣。八旗生齿益繁,亿万黎民,辐辏京邑,物产昂贵,此必然之势。设官分职,经费有常,岂能岁增禄糈,亦未能尽用宗室,置满洲、蒙古、汉官于闲地。”[68]

宫廷中的宗室过多,必须削减他们的人数。1802年的一道上谕对此做了非常明确的表述:

近来呈递者太多,不可不示以限制。自本年万寿暨明岁元旦为始,亲王、郡王、贝勒,无论内廷、外廷行走,俱准呈递。贝子、公,惟内廷行走者,准其呈递。[69]

这些措施背后的主要动机在于削减吃皇粮的宗室的规模,同时降低人们对这个团体的关注程度。在康熙朝,皇帝在春节举办大型宴会宴请八旗贵族、蒙古王公、外国使节和文武大臣,不为皇帝近支单独举办宴会。为直系子孙和亲王单独举办宴会的做法始于乾隆皇帝。弘历还决定只由直系后代在太庙祭祖。嘉庆和道光皇帝邀请皇子和“亲藩”赴宴,咸丰朝以降,这些后代成了“近支亲藩”。[70]

皇子

通过追溯一个阿哥(皇子)的生活经历,我们可以体会一下王公在清代意味着什么。虽然皇子通常可与生母一起生活到6岁,但从他出生开始就有了仆人。[71]年幼的皇子至少有一个奶妈(满语称嬷嬷)和多名保姆(满语称玛玛里)负责照料。[72]不过,与百姓一样,皇子的社会存在也始于出生一个月举办过“满月”庆典并在广储司登记之后。内务府为每个皇子定量供应日常所需的肉、蔬菜、米面、取暖和做饭用的煤炭,还有蜡烛。每个皇子每月可得10两银子、一定数量的茶叶,每年可得金、银、绸缎布料和毛皮等赏赐品。[73]

许多满族人和蒙古人对天花没有免疫力,他们认为住在汉城会增加传染这种可怕疾病的可能性。天花是婴儿的主要杀手。1681年康熙皇帝(其父死于天花)采用汉人的方法为他的皇子皇孙种痘之后,这种担忧有所缓解。此后,种痘似乎成为宫中的通行做法,1747年还往太医院简派了一位天花专家。我们知道,成功的太医可获得金钱、红色绸缎和一束金花(汉语种痘的意思是“种花”)等赏赐。[74]

皇子生活中的第一个重大变化是进学校读书。满族人没有很快采用汉人的习俗:在孩子6岁时正式送到学校读书。康熙皇帝直到1670年16岁时才正式开始学习儒学课程,但他从很小就开始读书了。例如,他的第一个满语老师是他祖母孝庄皇太后的婢女苏麻喇姑(参阅第五章)。太子允礽是在父亲玄烨的指导下开始读书写字的,直到12岁才跟着官派的老师学习。[75]皇子皇孙和皇侄一起学习的学校是在雍正朝建立起来的。[76]

皇子皇孙在上书房(宗学)上课(参阅图三)。上书房位于皇帝处理日常国务的乾清宫的东侧。西苑和圆明园也有教室,这样皇帝全家移住园中时课业就不会中断。一年四季由翰林们授课,每天从凌晨5时到下午4时,课程包括满文、蒙古文和汉文,以及骑马射箭和其他军事科目。[77]

在宗学中,皇子与堂兄弟及挑选进来的八旗高官之子(满语称为哈哈珠塞)混杂相处。经皇帝批准,已经迁出紫禁城的王公之子亦可到宗学学习。[78]在教室里,宫廷礼节较为宽松,但衣着和考勤有严格的规定。宗学的学期不定,许多学生似乎不得不一直学到成年。嘉庆皇帝回忆说,他和兄弟永璘在宗学里学习了“二十余年”。道光皇帝写道,他在教室里度过了“三十余年”。咸丰皇帝奕一直学到登上皇位,他的兄弟奕过继给了惇亲王绵恺,但一直在宗学学习。[79]

参加庆典的皇子皇孙在完成任务后必须回宗学上课,无故缺席或早退将被汇报给皇帝。上宗学也是一种罚戒方式:1855年恭亲王奕完成生母葬礼后,谕旨命他放弃所有职位,重回宗学学习。[80]令人有些惊讶的是,确实有违反纪律者:1770年乾隆皇帝派人到宗学去叫四子永珹,结果被告知他因参加祭礼而不在学校。但皇帝注意到,祭祀时间是在黎明,永珹应该到校上课,不应该以参加祭礼为借口不上课。[81]当时永珹是31岁。

皇子皇孙进入宗学后就离开女性住宿区,搬到“童子房”。他们有时共居一室,有时与仆从单独住在一起。清朝初年,内廷有若干庭院供这些皇子皇孙居住(参阅第一章)。最初用于居住的乾东五所和乾西五所(从父亲的角度看)有利于很好地控制孩子们的活动,因为这些居所背靠着紫禁城的北围墙,只能从一个小巷深处的东门和西门进出。[82]

皇子皇孙十四五岁的时候,要由皇帝为他们在符合条件的女孩中挑选新娘(参阅第四章)[83],从此时起,他们就开始了下一个阶段的生活。婚姻意味着他们能得到更多的赏赐。进宗学后他们每月的津贴由10两银子增加到50两,婚后会再度增加。他们的妻子会得到婢女、食物和单独的津贴。1826年的条例规定,皇子婚后每月可领津贴500两银子,皇孙可领200两,皇曾孙可领100两。然而,档案材料显示,19世纪初只有一小部分津贴发放到皇子皇孙手中:19世纪五六十年代,已婚皇子每月似乎只领到100两银子。旻宁回忆说:“朕居阿哥所时,自奉极约,每晚只置烧饼五个,朕与孝穆皇后各食二个,余其一给大阿哥食之,盛饭不过用三桃碗耳,安用此盛设为耶!”[84]

皇子皇孙一直生活在紫禁城或御园中,直到皇帝赐给他们府邸另立门户。单独的宅院是一个重大的难题,赏赐日期经常被拖延。尤其是在19世纪,有爵位的已婚皇子仍与妻子儿女一起住在皇宫达数年之久。弘历、颙琰、旻宁和奕四位皇帝登基之前从未搬出过皇宫。在搬入分配给自己的私宅之时,永璇已婚达18年,永璘已婚达14年。弘历十一子永瑆得到属于自己的宅院时已43岁。[85]另外一些皇子,如已婚的永璜和永璋,在获得恩封之前就死了,所以,永璜的儿子绵德和绵恩是在宫里长大的。绵德于1765年结婚,在宫里一直住到1779年。绵德的儿子奕纯在获得自己的私宅后,仍住在寿康宫。绵恩在宫里也一直住到1779年。[86]

居住在紫禁城的皇室家庭只有一个首领,那就是皇帝。皇帝是同辈男子中唯一一个住在宫里的成年人。新皇帝登基以后,他的已婚兄弟都要迁出皇宫(未婚兄弟不被当做成年人)。试举一例:1821年道光皇帝登基后收到一份奏折,内务府大臣在奏折中建议赏给旻宁的兄弟绵恺(惇亲王,1795—1839)和绵忻(睿亲王,1805—1828)府邸,让他们搬出阿哥所——他们和家人住在那里。大臣说,让两位亲王长期居于皇帝寝宫附近,殊与国家体制不合。[87]

清朝皇帝还在热河和北京西北郊的御园中为皇子提供居所。康熙皇帝及其继任者在畅春园、圆明园和避暑山庄里给已婚皇子分配了住处,让他们能够随他迁居。档案和史料表明,皇孙及妻子、特别亲近的兄弟的养女以及关系更远一些的堂兄弟也住在皇宫。[88]因而,皇子可以朝夕相处,还能与父亲亲密接触。共同居住不但能培养亲情,还能使皇帝掌握儿子的活动情况,评估他们的个性、才能和道德品质。

礼仪参加者

宗室王公也被委以宫廷职任,像大臣一样六天一轮班。皇帝在宫中时,他们天天陪伴皇帝左右。当皇帝出巡或到社稷坛祭祀时,他们伴驾随行。这些职任都要严肃对待,免于当班的例子极少见。有这样一个例子:1801年9月9日,嘉庆皇帝的兄弟永璇、永瑆和侄子绵恩没有出席奉先殿每月举行一次的祭祖仪式,因为他们“太忙”了——他们在忙着清算和珅。[89]

皇子也被委任为社稷坛的巡视员。宗室王公要轮流看守2处皇陵,在3年当班期内居住于皇陵所在地。在盛京当班的王公有6人,负责祭祀该处的3座祖先陵墓。[90]在祖先的忌日和一年中的另外4个重要日子,皇帝会另派王公前往祭陵。每逢阴历初一和十五,王公也被派往太庙行祭礼。[91]事实上,王公常常被委以参加各种各样礼仪的任务。他们协调皇帝大婚的准备工作,筹备皇家葬礼,护送棺椁前往陵墓。他们和萨满一起在“堂子”举办萨满教仪式。他们代皇帝出席各个级别的国家祭礼,包括最重要的祭天仪式(参阅第六章)。[92]

皇权的保卫者

在有清一代,皇子和其他宗室王公一直积极参与军务。例如顺承郡王锡保,他率领清军参加了平定厄鲁特叛乱之役(1731年),并在此役中“一举成名”,他还担任过满洲镶蓝旗都统,也在宗人府任过职。另一位宗室平郡王福彭也曾一度(1733年)担任征讨厄鲁特的清军主帅,他也先后在宗人府、八旗任职,并曾一度担任军机大臣。[93]

到了18世纪,宗室的官宦生涯有了定制。年轻的时候,王公贵族在侍卫的宗室队任职(参阅第二章):皇室直系后代中有90人按照惯例被派到宗室队。[94]在19世纪,皇族成员如卢康、耆英、奕经和第五代定亲王载铨等都担任过步军(京城的宪兵)统领。[95]

爱新觉罗氏经常出任八旗都统和副都统之职。康熙二十一子允禧(1711—1758)和二十四子允祕(1716—1773)在雍正和乾隆朝历任八旗各种要职。允禧先后出任满洲镶红旗都统(1733年)、汉军正黄旗都统(1735年)和满洲正白旗都统;允祕则担任过蒙古镶白旗都统(1740年)和满洲正白旗都统(1752年)。这项传统在先后两种版本的《八旗通志》中都有记载,而且一直持续到十九世纪六七十年代,当时礼亲王世铎历任多旗都统。睿亲王、顺承郡王和其他宗室在清王朝的最后50年中占据着许多旗的都统之位。[96]

在战争的紧要关头,王公也扮演军队统帅的角色。1813年紫禁城遭反叛者围攻时,未来的道光皇帝旻宁,还有他的兄弟、伯伯、叔叔、堂兄弟都参加了战斗。宗室在19世纪中叶中国抗击英国、美国和其他欧洲列强的战争中也颇为著名。1842年朝廷选派奕经统率清军反击英军对长江下游地区的侵略,这是一个非常不幸的选择。他是经过考试进入官场的(参阅下文),在被任命为盛京将军(1835年)之前历任内务府各种官职和吏部尚书(1836年)。奕经在浙江的灾难性失败导致他被监禁于宗人府(1842年)。1843年获赦免后,他被派到清帝国的内亚边疆任职。他曾担任驻扎于伊犁的各支军队的统帅(1846年),后被流放到黑龙江。1852年他应召回内地任职,死于徐州,他是奉旨前往该城领兵抗击太平军的进攻。[97]1853年,嘉庆皇帝的五子惠亲王是保卫天津和北京免受太平军进攻的清军的统帅。[98]

朝廷重臣

在整个清代,王公贵胄也参加国家的最高决策。他们参加议政王大臣会议,从1615年到(至少)1673年,该会议是满洲国家的重要决策机构。[99]虽然后来它被军机处超越,到19世纪名存实亡,但是,与王公商量国事的传统仍在延续。在登基后的前三年,雍正皇帝有4个总理事务王大臣,其中两个是他的兄弟允禩和允祥。奉旨监管户部后,允祥发现国库里少了大约300万两银子。允祥还为平定厄鲁特(1726年)出谋划策。直到1730年他去世之前,皇帝几乎一直在与他商量重要国事。[100]

允祥名动当时的官场生涯与他和胤禛的亲密关系直接相关。曾在八旗为官的允祹在他漫长的一生中,也担任过许多行政官职。他在不同时间担任过内务府、宗人府、礼部、工部的要职。在政治危机期间,兄弟的支持有极其重要的意义。嘉庆皇帝清除和珅时,得到了两个兄弟的支持:仪亲王永璇(1746—1832)管吏部,成亲王永瑆(1752—1832)管户部并一度出掌军机处。两位亲王接替了原来由和珅担任的这些要职,负责整顿吏治,清除和珅的党羽。永璇还曾同时兼任宗人府宗令、领侍卫内大臣和满洲正红旗都统。[101]

嘉庆皇帝的这两个兄弟为19世纪下半叶恭亲王奕(1833—1898)的官场生涯提供了先例。恭亲王在同治朝(1862—1874)“为中兴名臣的各种想法提供了得到批准和实施的渠道”。他的官场生涯实际上是从他的兄长咸丰皇帝在位时的1853年开始的,起步于重要决策机构军机处。[102]

皇子没有独占官场。1724年为皇族成员开办了专门学校, 1744—1752年皇族成员被允许在没有通过低级别考试的情况下直接参加会试。1799年以后,皇族成员可以以优势比例报考举人,成功者可参加会试争取进士功名。除了进入官场的这个“正式”渠道外,六部有许多笔帖式职位是专门为爱新觉罗氏准备的。[103]

宗室耆英似乎是从“非正式”渠道开始他漫长的官场生涯的。耆英籍隶正蓝旗,是皇族的远支。他先后担任理藩院和六部的笔帖式,还在步军统领衙门和内务府兼任过许多职务。在被委任为钦差大臣与英国(后又与美国、法国、瑞典和挪威)谈判签订条约以结束鸦片战争前,他是盛京将军。耆英是道光皇帝的宠臣,在咸丰皇帝奕时期丢了官,于1858年被勒令自杀。[104]

许多爱新觉罗氏通过特殊考试(“考封”,参阅第二章)获得为官资格,但并非所有通过考试的王公都有为官之心:康熙皇帝的曾孙永忠(1735—1793)于1756年通过考试,获封第十等贵族爵位,过着悠闲自在的生活(他只有名义上的闲职)。[105]宗室伊里布于1801年高中进士,在被任命为两江总督(1840年)前他在多个省担任过职务。英军侵占定海以后,伊里布奉旨与英国人谈判。皇帝继而令他进攻英军阵地,他因抗旨不遵而被剥夺爵位。他的命运起伏不定,因为朝廷对英国人的冥顽不化感到非常愤怒,把他当成了替罪羊。签订《南京条约》(1842年)是伊里布的宿命,他死后被斥为卖国贼。[106]

郑亲王济尔哈朗的后代肃顺(1815—1861)也有显赫的官宦生涯。他于1836年通过考试,获封第十等贵族爵位。他先后在八旗、内务府、都察院、工部、礼部和户部任职,其中一些是最高职务,他还兼任内阁大臣(1860—1861)。在与俄国人的条约谈判过程中(1859—1860),肃顺是颇为活跃的一位官员。咸丰皇帝驾崩承德时,肃顺随侍左右,是皇帝指定的摄政大臣之一。慈禧太后和恭亲王联手推翻了摄政大臣,肃顺被胜利者逮捕处决。[107]

19世纪在各个衙门供职的皇族成员尤其多。爱新觉罗氏有时也被委派到各省当官。在雍正和乾隆时期,济尔哈朗弟弟的后代德沛历任中央和各省要职。他在漫长的官宦生涯中担任过湖广总督、闽浙总督和两江总督。[108]另一位皇族成员嵩孚担任过湖广总督(1826—1830)。爱新觉罗氏更多是在中央各衙门任职。17—19世纪的非汉族内阁学士中有如下皇族成员:觉罗宝兴,四川总督;宗室敬征,户部尚书(1842—1845);宗室禧恩,户部尚书(1852年),道光皇帝还委他以各种各样的巡阅调查差使;宗室载龄,内阁学士兼吏部尚书(1877—1878);灵桂,1880—1885年在内阁历任各种职务;福锟,户部尚书兼内阁学士(1885—1892);麟书,吏部尚书兼内阁学士(1892—1895)。[109]

担任军机大臣的王公有:允禄和允礼(1735—1736)、雅尔哈善(1754—1756)、永瑆(1799)和桂芳(1813—1814)。19世纪末期,至少有一位王公(有时数位王公同时)担任军机大臣。恭亲王奕的任期是1853—1855、1861—1884、1894—1898年;礼亲王世铎的任期是1884—1901年;庆亲王奕劻的任期是1903年至1911年辛亥革命爆发。[110]

王公也担任六部的非汉族尚书、理藩院尚书(这是专由满族人或蒙古人担任的职务)和都察院的非汉族都御史。1669年之前和1800年之后,皇族成员总是占据着他们有资格担任的8个最高职务的1至5个。1669年康熙皇帝亲政之后,皇族成员没有被委任这些职务(只有极少数例外)。除登基后的最初几年(1722—1725)外,雍正皇帝也采取了同样的政策,乾隆皇帝也是如此。[111]

王公贵胄在对外事务中也扮演着重要的角色,特别是在与非汉族地区的交往中。1727—1910年,共有120人担任驻藏大臣或特使,其中有7人是爱新觉罗氏。1653年亲王硕塞陪同达赖喇嘛来到北京,并陪他走了部分返程路;另一位亲王济尔哈朗则在清河迎接并款待这位活佛。[112]1723年哲布尊丹巴呼图克图在北京逝世后,康熙皇帝第十子允奉旨护送他的遗体返回西藏。1780年班禅喇嘛前往热河途中,也受到一位亲王的迎接和陪护。[113]

在本章开头,我们对汉族建立的朝代与少数民族建立的朝代做了比较,前者禁止皇族参与国事,后者则采取完全相反的策略。不少中国历史学家认为,皇族王公担任要职的代价是政治上的不稳定,兄弟之间的竞争的确是17世纪宫廷政治的一个重要因素。同时,清朝从来没有像明朝那样经历过篡夺皇位或王公叛乱等事。[114]清朝成功地把汉族的官僚政治技巧与非汉族的兄弟同盟结合起来,以解决屡见不鲜的皇族成员对皇位的持续挑战,在赢得了他们的军事、政治和礼仪支持的同时削弱了他们的自主权。在这方面,清朝做得比以前任何一个朝代都要好。清朝王公成了皇权的支柱而非不可避免的竞争者。

【注释】

[1]詹妮弗·霍姆格伦:《中国历史上非汉族国家的政治组织:皇室王公在魏、辽和元朝的作用》,载《东方研究杂志》,1987,25(1),5页。

[2]詹妮弗·霍姆格伦:《中国历史上非汉族国家的政治组织:皇室王公在魏、辽和元朝的作用》,载《东方研究杂志》,1987,25(1),4页。

[3]宗人府档案550—6—9—1/606中有两份申请书。第一份申请书写于1859年8月,申请者要求给假3个月,以护送亲属的灵柩去奉天埋葬,并保证安葬完毕后立刻返京。第二份申请书写于1861年9月,一个名叫申保的侍卫要求延假1个月照顾患病的肃亲王。这两份申请书说明这些规定一直延续到清朝末年。

[4]关于蒙古族的继承习俗,参阅蓝德彰编:《蒙古统治下的中国》,序言,8页,普林斯顿,普林斯顿大学出版社,1981。

[5]参阅孙文良、李治亭:《清太宗全传》,141~142页,长春,吉林文史出版社, 1985;王思治:《皇太极嗣位与诸大贝勒的矛盾》,载《历史档案》,1984(3),79~84页;刘世哲:《努尔哈赤时期的宗室犯罪与处罚》,载《北方文物》,1992(1),69~76页。虽然许多研究论著使用的是努尔哈赤长子的汉译名字,但满文档案显示,他的名字是Cuyeng而不是Cuyen,参阅《清代王公功臣世系自传》,哈佛燕京珍宝斋藏。

[6]参阅孙文良、李治亭:《清太宗全传》,147页。刘子扬、张莉:《<满文老档(太宗朝)>综析》,载《满语研究》,1995(2),此处引述的《大清实录》的满文材料显示,皇太极和诸大贝勒在礼仪场合是平起平坐的。此外,1632年他仍旧承认他的哥哥在家庭礼仪中的地位比他高。对这一段文字的不同解释,参阅滕绍箴:《努尔哈赤评传》,331~332页,沈阳,辽宁人民出版社,1985。

[7]关于舒尔哈齐,参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,694页;松村润:《论努尔哈赤》,见护雅夫编:《中亚、西亚的社会和文化》,275~302页,东京,1983;阎崇年:《努尔哈赤传》,280~282页,北京,北京出版社,1983。关于褚英,参阅阎崇年:《努尔哈赤传》,282~284页;恒慕义主编:《清代名人传略》,212~213页。关于阿敏,参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,8~9页;王思治:《皇太极嗣位与诸大贝勒的矛盾》,载《历史档案》,1984(3),81~82页。另外参阅《清代名人传略》,562~563、935页;王思治:《皇太极嗣位与诸大贝勒的矛盾》,载《历史档案》,1984(3);刘世哲:《清太宗时期宗室犯罪的量刑原则和处罚》,载《民族研究》, 1993(5)。

[8]参阅周远廉、赵世瑜:《皇父摄政王多尔衮全传》,122~132页,长春,吉林文史出版社,1986;劳伦斯·凯思乐:《康熙与清朝统治的巩固,1661—1684》,13页,芝加哥,芝加哥大学出版社,1976;恒慕义主编:《清代名人传略》,443页。

[9]关于豪格,参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,280~281页;关于多尔衮,参阅《清代名人传略》,215~219页;关于多铎,参阅《清代名人传略》,215页;关于阿济格,参阅《清代名人传略》,4~5页;关于巴雅喇,参阅《清代名人传略》,598页。安熙龙:《马背上的统治:鳌拜摄政期间的满族政治,1661—1669》,45~47页,芝加哥,芝加哥大学出版社,1975。《清代名人传略》,16~17、270~271、590~591页。

[10]参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,207页,沈阳,辽宁人民出版社,1986。

[11]参阅劳伦斯·凯思乐:《康熙与清朝统治的巩固,1661—1684》,64~73页。恒慕义主编:《清代名人传略》,599~600、663~664页。

[12]参阅安熙龙:《马背上的统治:鳌拜摄政期间的满族政治,1661—1669》, 175~176、179、196页;恒慕义主编:《清代名人传略》,591页。

[13]褚英于1615年被处死;莽古尔泰和德格类死后遭谴责(1635年);巴布海于1643年被处死;阿济格被迫自杀(1652年);多尔衮和多铎死后遭污辱;费扬古也可能是被处死的(1636年)。汤古代和塔拜的世袭爵位在第二代以后被剥夺;阿拜、赖慕布和巴布泰的子孙后代一直处在皇室贵族的低级别行列,而且在1681—1735年间被削爵;以上参阅《清代王公功臣世系自传》,哈佛燕京珍宝斋藏;《钦定八旗通志》卷273, 19225~19228、19191~19203、19140~19159、19219~19220、19159~19174页。

[14]据《大清玉牒》,洛格、洛博会、博穆博果尔和一位无名的第八子是无嗣的;叶布舒、高塞、常舒、韬塞和他们的子孙后代从未获得过八级以上爵位。参阅《钦定八旗通志续编》卷273,19187~19188、19221~19222、19223~19225页。

[15]参阅细谷良夫:《清朝八旗制度的变迁》,载《东洋学刊》,1968,51(1),1~ 43页。

[16]参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,183~184页。另外参阅劳伦斯·凯思乐:《康熙与清朝统治的巩固,1661—1684》,88~89、103~104页,芝加哥,芝加哥大学出版社,1976。关于岳乐,参阅恒慕义主编:《清代名人传略》, 934~935页;关于鄂扎,参阅《钦定八旗通志》,第6册,3623页。

[17]参阅《大清玉牒》;《爱新觉罗宗谱》;福全的传记,参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,251~252页。杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》, 183~184页。

[18]参阅《大清玉牒》;关嘉录、佟永功:《从<镶红旗档>看雍正帝整饬旗务》,载《明清档案与历史研究:中国第一历史档案馆六十周年纪念论文集》,第2册,669~ 670页,北京,中华书局,1988。

[19]孟森:《清代史》,86页,台北,正中书局,1962;冯尔康:《雍正传》,第八章,北京,人民出版社,1985;李宪庆、张绍祥:《清世宗削弱诸王旗主势力的斗争》,见左步光编:《康雍乾三帝评议》,304~315页,北京,紫禁城出版社,1986。

[20]黄培:《乾纲独断:雍正统治时期研究》,164~184页,布卢明顿,印第安纳大学出版社,1974;引文在184页。

[21]参阅吴秀良:《康熙朝储位斗争记实》,坎布里奇(马萨诸塞州),哈佛大学出版社,1979。另外参阅冯尔康:《康熙朝的储位之争和胤禛的胜利》,载《故宫博物院院刊》,1981(3),12~24页;《大清玉牒》;《爱新觉罗宗谱》;杨启樵:《康熙遗诏与雍正篡位》,载《清史论丛》,131~135页,沈阳,辽宁人民出版社, 1993;杨珍:《允储君地位问题研究》,载《清史论丛》,107~122页,沈阳,辽宁人民出版社,1993。

[22]围绕康熙遗嘱的学术思考,参阅姜相顺:《康熙帝晚年立储之谜》,载《满族研究》,1995(1),40~45页。

[23]参阅白新良:《论乾隆秘密建储》,载《故宫博物院院刊》,1989(2),5页。

[24]白新良:《论乾隆秘密建储》,载《故宫博物院院刊》,1989(2),9页。张玉芬:《乾隆建储始末》,载《辽宁师范大学学报》(社科版),1988(2),77~82页。

[25]关于旻宁,参阅白杰、张萍:《嘉庆猝死与道光继位之真相》,载《清史研究》, 1994(3),97~100页;张玉芬:《道光继位、选储记》,载《紫禁城》,1994(2), 40~41页。关于奕,参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,380页;王树卿:《清代的皇权斗争》,载《故宫博物院院刊》,1981(4),65~73页。

[26]参阅慈禧、载淳和载湉传记,恒慕义主编:《清代名人传略》,297、299~300、730~733页;关于1875年载淳逝世后召集的顾命大臣会议的详细描述,参阅左书谔:《慈禧太后》,129~132页,长春,吉林文史出版社,1993。

[27]参阅李燕光、李林:《清代的王庄》,载《满族研究》,1988(1),46~51页;陈玉峰:《东北皇庄生产关系的演变》,载《史学集刊》,1988(2),27~32页。一顷相当于16英亩。

[28]参阅关嘉录、佟永功:《从<三姓档>看清代吉林官庄》,载《历史档案》,1991(2),80~86页;王革生:《清代东北王庄》,载《满族研究》,1989(1),25~27页。

[29]参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,222页,此处引用了福彭(岳托的第五代孙)的一份奏折;参阅该书第217~221页关于分配情况的背景介绍。

[30]参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,242~250页;恒慕义主编:《清代名人传略》,925页。

[31]参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,257~259页。

[32]关于星尼的财产,参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,267页;关于多尔衮,参阅杨学琛:《清代的八旗王公贵族庄园》,见王锺翰主编:《满族史研究集》,146~149页,太原,1988;李燕光、李林:《清代的王庄》,载《满族研究》,1988(1),46~51页;王革生:《清代东北王庄》,载《满族研究》,1989(1),25~27页。

[33]参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,217~221、242~250、269页。

[34]在本书中,除了特别提到的以外,年龄以西方模式计算。资料来自《大清玉牒》;《爱新觉罗宗谱》;唐邦治:《清皇室四谱》卷3;恒慕义主编:《清代名人传略》, 919页。

[35]但是,1759年弘历第六子永瑢(15岁)承袭了允禧的爵位。

[36]参阅梁希哲:《雍正帝》,293页,长春,吉林文史出版社,1993;孙文良、张杰、郑川水:《乾隆帝》,571页,长春,吉林文史出版社,1993;关文发:《嘉庆帝》,579页,长春,吉林文史出版社,1983;孙文范、冯士林、于伯铭:《道光帝》,470页,长春,吉林文史出版社,1993;徐立亭:《咸丰、同治帝》,417~418页,长春,吉林文史出版社,1993。

[37]参阅《钦定大清会典》卷1;《钦定大清会典事例》卷1198,9a~13b页。虽然自顺治朝到雍正朝,恩封以后紧接着就分配牛录(细谷良夫:《清朝八旗制度的变迁》,载《东洋学刊》,1968,51(1),1~43页),但到乾隆年间,分配牛录的时间似乎要晚一些,要等到王公得到单独的府邸时才分配。

[38]参阅内务府奏案446—5—55/3,乾隆元年二月十六日(1736年3月27日)奏折和乾隆元年二月十八日(1736年3月29日)奏折;内务府奏案446—5—55/4,乾隆元年三月十四日(1736年4月24日)奏折,以及内务府奏案446—5—55/5,乾隆元年四月和乾隆元年四月十六日(1736年5月26日)奏折,讨论了成亲王允祕、和亲王弘昼、允礽的儿子弘的“恩封”问题。内务府奏案446—5—55/123,乾隆二十五年一月二十五日(1760年3月12日)奏折,列举了弘历的六皇子永瑢的“恩封”,永瑢过继给了玄烨的二十一皇子允禧。这份奏折中还谈及贝勒绵亿得到的“恩封”。内务府奏案446—5—55/ 242,乾隆四十四年三月二十四日(1779年5月9日)奏折,提到了仪亲王永璇和定亲王绵恩的“恩封”。内务府奏案446—5—55/255,乾隆四十六年十月二十六日(1781年12月11日)关于荣郡王绵亿“恩封”的奏折,列举了他于1699年和1731年得到的所有“恩封”。内务府奏案446—5—55/321,乾隆六十年九月十一日(1795年10月23日)奏折列举了1667、1675、1698、1760年的所有“恩封”。内务府奏案446—5—55/321,乾隆六十年十月九日(1795年11月19日)奏折列举了弘历的十一皇子永瑆的“恩封”。内务府档案557—5—66—4/3114中有全套的“恩封”资料,但这些资料的写成日期不是光绪十三年十一月十九日(1888年1月2日),这是一同呈递的奏折上的日期。

[39]参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,270~282页。李燕光、李林的《清代的王庄》一书第50页也提供了东北王庄的一些不完整的数据。

[40]参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,271页。内务府档案557—5—66—4/3114,乾隆六十年九月十一日(1795年10月23日)内务府大臣呈递的奏折请求皇帝决定给予永瑆哪些赏赐。内务府奏案446—5—55/321,乾隆六十年十月九日(1795年11月19日)的奏折列举了即将赏赐给这个儿子的所有物品,其中包括200两黄金和5万两白银。宫中杂件467—4—95/2378列举了永瑆的儿子绵结婚时得到的朝珠、朝袍和其他赏赐品。

[41]正如内务府奏案446—5—55/5,乾隆元年四月二十五日(1736年6月4日)的一份奏折所表明的,雍正朝曾采取投资和生利的办法为旗人提供婚礼补助。白彬菊《君与臣:清中期的军机处,1723—1820》(伯克利,加利福尼亚大学出版社,1991)一书第83页指出,雍正皇帝也赐予张廷玉一个当铺。内务府奏案446—5—55/5,道光元年十二月十日(1822年1月2日)奏折中提到内务府管理的6家当铺和34万贯本金的情况。内务府档案557—5—66—4/3114极其详细地列举了1859年内务府各部门交付醇亲王奕的所有“恩封”物品清单。参阅内务府奏案446—5—55/242,乾隆四十四年三月二十四日(1779年5月9日)的奏折提及赏赐给永璇2个当铺,赏赐给绵恩1个当铺;内务府奏案446—5—55/254讨论了赏赐给质亲王永瑢(1772年)、仪亲王永璇(1779年)和定亲王绵恩(1779年)的当铺的本金和利息问题。内务府奏案446—5—55/574,咸丰十一年十二月十八日(1862年1月17日)和同治元年十二月四日(1863年1月22日)奏折,谈及钟郡王和孚郡王的现银收支平衡问题。关于皇家当铺的更多信息,参阅韦庆远:《明清史辨析》,70~257页,北京,中国社会科学出版社,1989;叶志如:《乾隆时期内府典当业概述》,载《历史档案》,1985(2),92~98页。

[42]参阅内务府奏案446—5—55/539,道光三十年十二月二十九日(1851年1月30日)的奏折汇报了皇产遭受严重损耗的情况。

[43]参阅内务府奏案446—5—55/255,1781年12月11日;根据内务府大臣呈递的奏折,这些赏赐遵循的是1730年的前例,当时贝勒允禧获赐独立的府邸。关于恭亲王的情况,参阅内务府奏案446—5—55/542,咸丰二年四月十九日(1852年6月6日)的奏折。恭亲王还得到12头奶牛,作为王庄财产的一部分。

[44]参阅金寄水、周沙尘:《王府生活实录》,7~8页,北京,中国青年出版社, 1988。

[45]关于王庄的讨论可参阅内务府奏案446—5—55/3,乾隆元年二月(1736年3月)的满文奏折,内容涉及选择包衣去管理两位低级别王公的家务事;内务府奏案446—5—55/3114未注明日期的一份奏折,谈到永珹(原为履亲王)的哈哈珠塞继续留任,管理他的继承人的家务事;内务府奏案446—5—55/257,乾隆四十七年一月二十二日(1782年3月5日)的奏折汇报的是会见充当绵亿的管家的候选人情况。

[46]《清世宗显皇帝实录》卷1,369页,雍正二年八月二十二日(1724年10月8日)。

[47]吴秀良的专著《康熙朝储位斗争记实》考察了宫廷政治中的派系斗争;另外参阅林乾:《论康熙时期的朋党及其对清初政治的影响》,载《松辽学刊》,1984(1), 33~39页。关于索额图,参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,663~666页。

[48]参阅陈垣:《雍乾间奉天主教之宗室》,载《辅仁学志》,1931,3(2),1~35页;恒慕义主编:《清代名人传略》,692~694页。关于苏努和他的家庭,还可参阅M.A.爱默—马丁编:《关于亚洲、非洲和美洲的可资借鉴的稀见通信,使团的一些报道,以及一些地理和历史笔记》,第3卷,366、468页,巴黎,1843。

[49]参阅杨珍:《雍正杀子辨疑》,载《清史研究》,1992(3),41~46页;罗丽达:《雍正初年的皇子教读》,载《清史研究》,1993(2),93~94页。

[50]《高宗纯皇帝实录》卷21,376~377页,乾隆四十一年一月二日(1776年2月20日)。关于永璜的子孙后代得到的恩宠,参阅郭成康等:《乾隆皇帝全传》,690、696页,北京,学苑出版社,1994。绵德和绵恩得到了宫廷居民的所有特权,包括每天的食物供应。他们的婚礼开销也是皇帝支付的,参阅内务府奏案446—5—55/128,乾隆二十六年二月七日(1761年3月13日)汇报他们的婚礼计划的奏折。

[51]内务府奏案446—5—55/144,乾隆二十八年十月二十六日(1763年11月30日)奏折。永瑢的婚礼共支出4000两银子,超过他年收入的26%。永瑢的府邸耗费了皇帝的大量金钱,参阅内务府奏案446—5—55/125,乾隆二十五年七月(1760年8月)的奏折,内称修缮永瑢的府邸支出3.6万两银子;内务府奏案446—5—55/259,乾隆四十七年五月七日(1782年6月17日)的奏折,内称维修永瑢的大门支出1.5万两银子;内务府奏案446—5—55/278,乾隆五十年五月十七日(1785年6月23日)的奏折,内称维修永瑢的书房支出近500两银子。

[52]1724年的一些例子,参阅细谷良夫:《清朝八旗制度的变迁》,载《东洋学刊》,1968,51(1),1~43页。

[53]参阅内务府档案557—5—66—4/3114,这事发生在履亲王永珹的儿子绵惠的府邸中。虽然这份奏折未填写日期,但它可能写于1777年永珹去世之后到1801年绵惠去世之前的这段时间。

[54]参阅溥任:《晚清封王分府》,载《紫禁城》,1989(3),40~41页。内务府奏案446—5—55/567,1860年11月22日和1860年12月7日的奏折。

[55]参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,923页;萧奭:《永宪录》,58页,1722年刻本,北京,中华书局,1959年重印。萧奭在《永宪录》第8页把更换汉字的日期写错了:康熙六十一年一月八日(1722年2月22日),康熙皇帝仍然在世。后来的记载,包括《宗室王公世职章京爵秩袭次全表》,都把胤祥的胤写为允,与皇帝所用的字不同。

[56]《钦定大清会典事例》卷1。

[57]一些语言学家认为,从塔克世儿子的名字中共同的音节来看,努尔哈赤的名字应该用Nurgaci取代Nurhaci,因为其他儿子的名字为:穆尔哈齐(Murgaci)、舒尔哈齐(Surgaci)、雅尔哈齐(Yargaci)和巴雅喇(Bayara),参阅《爱新觉罗宗谱》和《大清玉牒》。

[58]关于《大清玉牒》的详细研讨,参阅鞠德源:《清朝皇族宗谱与皇族人口初探》,见《明清档案与历史研究:中国第一历史档案馆六十周年纪念论文集》,408~440页,北京,1988。康熙皇帝儿子的名字没有全部采用共同的音节和偏旁,参阅《大清玉牒》。

[59]《钦定大清会典事例》卷1载。徐珂:《清稗类钞》,第4册,66页,1917年初版,台北,商务印书馆,1966年重印。

[60]《钦定大清会典》卷1载:“宗室之名敬避于御名及皇子名之下一字偏旁相同。”只有4次例外:胤禛和弘历降旨把兄弟和儿子“过继”给王公为子时没有这么做。

[61]敬事房是康熙皇帝于1677年成立的。它的其他职责包括维护宫廷的日常运转和安全,以及监管太监和宫女。参阅李鹏年等:《清代中央国家机关概述》,124页,哈尔滨,黑龙江人民出版社,1983。《钦定大清会典事例》卷1记载,当乾隆皇帝发现宗室中有人用他赐给七皇子的名字时,曾过问了这些名字清单的安全问题。

[62]参阅《钦定大清会典事例》卷1关于嘉庆皇帝的兄弟永瑆和成亲王的曾孙奕绶的次子的起名情况。

[63]参阅《钦定大清会典事例》卷1。

[64]《钦定大清会典事例》卷1中的谕旨。不过,皇帝赐给永瑆的孙子奕绮的名字没有使用“近派宗支”共用的偏旁。

[65]这项规定应该是在旻宁的第三子出生(1829年)之后至第四子出生(1831年)之前开始实施的,因为他的前三个儿子的名字所用的“纟”偏旁换成了1831年及以后出生的儿子所用的“”偏旁,参阅《大清玉牒》和《爱新觉罗宗谱》。起名政策的这项改变的结果之一是,皇帝降旨(1833年)把他的一个侄子(他弟弟绵忻之子)的名字由奕约改成了奕,参阅《钦定大清会典事例》卷1。

[66]参阅《钦定大清会典事例》卷1。

[67]参阅昭梿:《啸亭杂录》,206~207页;徐珂:《清稗类钞》,第3册,88~89页。

[68]《大清实录》,转引自李凤民:《嘉庆皇帝设宗室营》,载《紫禁城》,1988(4), 46页。

[69]《仁宗睿皇帝实录》卷5,840页,嘉庆七年一月二日(1802年2月15日)。这道上谕的其他内容规定了哪些旗和哪些文官也有可能在这样的场合进入宫廷。

[70]参阅徐珂:《清稗类钞》,第1册,46页;《高宗纯皇帝实录》卷2第326~332页关于1739年的记载,卷19第602~603页关于1795年的记载;《仁宗睿皇帝实录》卷2第433页关于1803年的记载;《宣宗成皇帝实录》卷2第1页关于1824年的记载;《文宗宪皇帝实录》卷第1页关于1853年的记载;《穆宗毅皇帝实录》卷5第1页关于1866年的记载;《德宗景皇帝实录》卷2第574页关于1880年的记载。

[71]由于担心未来的康熙皇帝染上天花,所以把他送到宫外:他以前的府邸,就坐落在皇宫的西墙外,西华门以北,后来被他的继承人改建为寺庙(福佑寺)。参阅张琦翔:《潜龙邸》,载《紫禁城》,1981(9),22~24页。

[72]选择奶妈的相关规定载于《钦定大清会典事例》卷1218和《钦定总管内务府现行则例》卷3,46a~47b页;招聘情况将在第五章中论述。参阅佟悦、吕霁虹:《清宫皇子》,40~41页,沈阳,辽宁大学出版社,1993;徐珂:《清稗类钞》,第1册,1~2页。

[73]档案材料包括许多有关皇子和公主在“阿哥等位底簿”项下每月得到津贴的记载。

[74]参阅梁其姿:《明清预防天花措施之演变》,见陶希圣先生九秩荣庆祝寿委员会编:《陶希圣先生九秩荣庆祝寿论文集国史译论》,239~253页,台北,食货出版社, 1987,该文论述了种痘和康熙皇帝在推广种痘过程中发挥的作用;另外参阅许鲲:《清初皇室与痘疹防治》,载《故宫博物院院刊》,1994(3),91~96、90页。1747年奉旨治疗天花的刘裕铎就是太医院的两位著名的穆斯林之一,参阅杨大业:《清宫回族御医赵士英和刘裕铎》,载《历史档案》,1995(4),126页。《钦定总管内务府现行则例·广储司》卷4第88a页指出,1730年以后就不再赏赐金花了。

[75]参阅劳伦斯·凯思乐:《康熙与清朝统治的巩固,1661—1684》,57页;吴秀良:《康熙朝储位斗争记实》,31~32、36、44页;阎崇年:《康熙教子》,见郑逸梅等编:《清宫轶事》,10~13页,北京,紫禁城出版社,1985,此处描述了铁帽子王位于西郊畅春园无逸斋的书房。

[76]虽然“上书房”之名出现于1693年(当时皇帝指令满族学员到上书房学习,参阅吴秀良:《康熙朝储位斗争记实》,70页),但指定上述建筑为上书房是雍正皇帝采取的措施,所以不可能早于1723年(康无为:《帝王眼中的君主政体:乾隆皇帝的形象与统治实际》,118页,马萨诸塞州,1971;章乃炜:《清宫述闻》,200页,1937年初版,北京,北京古籍出版社,1988年重印)。

[77]对于18世纪教室里日常活动的描述,参阅康无为:《帝王眼中的君主政体:乾隆皇帝的形象与统治实际》,116~119页,马萨诸塞州,1971;章乃炜:《清宫述闻》, 200~201页,1937年初版,北京,北京古籍出版社,1988年重印;徐珂:《清稗类钞》,第7册,15~16页。汪莱茵《故宫旧闻轶话》(天津,1986)第39~42页也对宗学和课程做了概括性的描述。

[78]参阅内务府奏案446—5—55/430,嘉庆二十五年六月二十七日(1820年8月5日)的奏折所传达上谕云:永璘的儿子绵悌入宗学读书,并派一名太监服侍他。

[79]关于这些帝王对诗的评论,参阅章乃炜:《清宫述闻》,206页,1937年初版,北京,北京古籍出版社,1988年重印。乾隆皇帝曾回忆了他与弟弟弘昼在宗学学习20年的经历(康无为:《帝王眼中的君主政体:乾隆皇帝的形象与统治实际》,101页,马萨诸塞州,1971),这也表明他们在宗学里学习到了20多岁。关于奕和奕,参阅溥任:《晚清封王分府》,载《紫禁城》,1989年(3),40~41页。

[80]参阅董守义:《恭亲王奕大传》,511页,沈阳,辽宁人民出版社,1989。类似的传闻见之于佟悦、吕霁虹:《清宫皇子》,46~47页,沈阳,辽宁大学出版社,1993。

[81]参阅章乃炜《清宫述闻》中记载的上谕,见该书第205页。

[82]参阅章乃炜:《清宫述闻》,330~331页。

[83]虽然这些条例(《钦定宗人府则例》卷2,4a、b页)规定的是15岁,但档案材料显示,有些王公结婚时只有14岁,其中包括乾隆的儿子永璘和孙子绵(内务府奏案446—5—55/245)。恭亲王奕是18岁结婚的(董守义:《恭亲王奕大传》,509页)。这些婚礼都由内务府筹备,由皇帝支付费用,参阅内务府奏案446—5—55/79,乾隆十五年九月二十七日奏折(同日的满文奏折,内务府奏案446—5—55/80)关于永璋婚礼的奏报;宫中杂件467—4—95/2378,乾隆三十一年(1766年)文件关于永璂婚礼的报告;内务府奏案446—5—55/245,乾隆四十四年十一月十八日(1779年12月25日)满文奏折关于绵惠婚礼的奏报;内务府奏案446—5—55/244,乾隆四十四年七月十日(1779年8月21日)奏折关于绵亿婚礼的奏报。

[84]转引自章乃炜:《清宫述闻》,144页;关于王公津贴的条例载于《钦定总管内务府现行条例·广储司》卷4,98页,台北,1972;《钦定总管内务府现行则例·广储司》卷4,86b页。实际支付情况可参阅宫中杂件467—4—85/294(咸丰三年)和宫中杂件467—4—85/303(同治元年)中的每月银两账目。溥任《晚清封王分府》(载《紫禁城》,1989(3))一文也注意到,19世纪中叶王公的收入大幅度下降了。

[85]参阅宫中杂件467—4—85/294,1795年。恭亲王奕和醇亲王奕都是在19岁时分门立户的,参阅董守义:《恭亲王奕大传》,510页,沈阳,辽宁人民出版社, 1989;张琦翔:《潜龙邸》,载《紫禁城》,1981(9),24页。关于维修和翻修王府的费用问题,参阅内务府奏案446—5—55/145,乾隆二十八年十二月二十六日(1764年1月28日)奏折,内称,永珹府邸的维修费将近2.9万两银子;内务府奏案446—5—55/ 424,嘉庆二十四年二月十六日(1819年3月11日)奏折,内称,翻修绵忻的府邸共花费约1000两银子。

[86]参阅《高宗纯皇帝实录》卷13,967页,乾隆十五年三月十五日(1750年4月21日),关于永璜去世的记载。内务府奏案446—5—55/244,乾隆四十四年八月二十三日(1779年10月2日),谈及绵德的“恩封”;内务府奏案446—5—55/243,乾隆四十四年五月三日(1779年6月16日),以及内务府奏案446—5—55/244,乾隆四十四年八月二十三日(1779年10月2日),谈及绵恩的“恩封”。内务府奏案446—5—55/ 254,乾隆四十六年九月二十八日(1781年11月13日),有份奏折在奕纯结婚前不久曾要求他搬出寿康宫。内务府奏案446—5—55/123,乾隆二十五年三月二十九日(1760年5月14日),有份奏折谈及永璋迁出皇宫搬到阿哥所之事。一年后,永璋去世了。

[87]参阅内务府奏案446—5—55/433,道光元年四月十八日(1821年5月18日)。

[88]参阅内务府奏案446—5—55/214,乾隆三十八年九月二十九日(1773年11月13日)奏折,列举了作为“内廷”居民的三位皇子和一位皇孙(绵德),并询问要不要为这些皇子皇孙缝制春秋大礼时穿的朝袍,皇帝降旨说为他们缝制。

[89]内务府奏案446—5—55/343;《钦定王公处分则例》卷3第4b~5a页有这样的规定:如果奉旨跟随皇帝举行祭祀大礼的王公无故不到太庙,即罚俸半年。关于清除和珅集团的经过,参阅李尚英:《嘉庆亲政》,载《故宫博物院院刊》,1992(2),40~42页。不参加祭礼是一个长期性的问题,参阅内务府奏案446—5—55/321,乾隆十三年五月二十六日(1748年6月1日)奏折,这份奏折要求宗人府就如何处理找借口不参加夏至日祭礼的王公提出具体建议。

[90]派去守祖陵也可被当做一种惩罚:1724年,康熙皇帝的十四子允就被兄长雍正皇帝派去守祖陵。允的传记见恒慕义主编:《清代名人传略》,930~931页;《大清玉牒》。

[91]《钦定大清会典》卷1清楚地列举了这些职责。关于大清皇陵的管理,参阅哥罗特:《中国宗教体系研究》,第3卷,1339页,1892—1910,台北,1969年重印;宫中档案549—4—93/465;宫中各项档簿登记155—4—16—2/155。

[92]1768—1774年间奉派参加大型祭礼的情况,见宫中各项档簿登记155—4—16—3/2949。内务府奏案446—5—55/219中有掌仪司于乾隆三十九年十二月二十五日(1775年1月26日)呈递的一些满文奏折,内中列举了奉派参加礼仪的情况。另外参阅内务府奏案446—5—55/337,嘉庆五年三月六日(1800年3月30日);宗人府档案550—6—9—1/886,道光十三年八月六日(1833年10月26日)奏折请求选派一位亲王护送孝慎皇后的灵柩前往陵墓。宗人府档案550—6—9—1/886,道光十九年七月四日(1839年8月12日)奏折请求选派王公在孝仪皇后的忌日前往景陵祭祀。宗人府档案550—6—9—1/886,道光二十三年十月二十四日(1843年12月15日)奏折请求派人替换一位因生病不能奉旨前去陵墓祭祀的王公。内务府奏案446—5—55/613,光绪元年九月二十四日(1875年10月25日)奏折,请求委派王公随前往东陵为同治皇帝送葬的队伍到沿途的王公和公主墓致祭。上述只是这些奏折请求处理的事项的例子。徐珂《清稗类钞》第1册第12页引述康熙皇帝的谕旨,命他的儿子代表他到一位去世的大臣家祭奠和吊唁。

[93]锡保的传记见恒慕义主编:《清代名人传略》,264~265页;杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,267~268页。

[94]参阅H.S.卜鲁内特、V.V.哈格尔施特罗姆著,A.伯尔特琴科等译:《当代中国政治结构》,第99页注释3,福州,1911;史景迁:《曹寅与康熙:一个皇帝宠臣的生涯揭秘》,49~50页,纽黑文,耶鲁大学出版社,1966。

[95]参阅崔艾莉:《帝都北京之卫护:清朝步军研究,1650—1850》,51~56页,博士论文,哈佛大学,1981。

[96]参阅《钦定八旗通志》卷107、108;《钦定八旗通志续编》卷322。中国第一历史档案馆编:《清末部分八旗都统履历》,载《历史档案》,1989(4),36~45页。

[97]参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,377~378页;钱实甫:《清季重要职官年表》,7、8页,北京,中华书局,1977;关于重新夺回宁波的浙江战役,参阅魏斐德:《广州贸易与鸦片战争》,见费正清主编:《剑桥中国晚清史:1800—1911》,第一部分, 204~205页,剑桥,剑桥大学出版社,1978。

[98]参阅韩书瑞:《中国的太平盛世叛乱:1813年的八卦教起义》,179~183页,纽黑文,耶鲁大学出版社,1976。关于惠亲王,参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,968页。

[99]参阅杜家骥:《对清代议政王大臣会议的某些考察》,载《清史论丛》,1986(7),115~124页。

[100]参阅《大清玉牒》;吴秀良:《中国的通讯网络与帝王控制:宫廷奏折制度的演变,1693—1735》,69、79、80、84~85页,坎布里奇(马萨诸塞州),哈佛大学出版社,1970。参阅该书第90页皇帝的颂词。

[101]参阅《大清玉牒》;唐邦治:《清皇室四谱》,158~159页,台北,1967;恒慕义主编:《清代名人传略》,962~964页。

[102]参阅芮玛丽:《同治中兴:中国保守主义的最后抵抗,1862—1874》,50页,斯坦福,斯坦福大学出版社,1957;钱实甫:《清季重要职官年表》,44~51页,北京,中华书局,1977;董守义:《恭亲王奕大传》,沈阳,辽宁人民出版社,1989;中国第一历史档案馆编《圆明园:清代档案史料》(上海,上海古籍出版社,1991)档案第428~430、744~745号讲到1874年9月9—10日恭亲王蒙受的耻辱。

[103]参阅何炳棣:《中华帝国的成功阶梯:社会流动面面观,1368—1911》,22~24页,纽约,哥伦比亚大学出版社,1962。

[104]参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,130~134页;钱实甫:《清季重要职官年表》,9~12页。

[105]参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,962页。

[106]同上书,387~389页。

[107]参阅恒慕义主编:《清代名人传略》,666~669页;钱实甫:《清季重要职官年表》,17页。关于考试,参阅《钦定大清会典》卷1,《考封》。

[108]参阅杨学琛、周远廉:《清代八旗王公贵族兴衰史》,260页。

[109]关于内阁的情况,可参阅钱实甫:《清季重要职官年表》,7~11、13、25~36页。

[110]除醇亲王载沣以外,贝勒毓朗在清朝统治的最后几年也短期出任过此职。钱实甫《清代职官年表》第1册第2~132页是关于大学士的内容,第1册第135~156页是关于军机大臣的内容。

[111]参阅钱实甫:《清代职官年表》,第1册,158~332页。1901年行政改革之后,爱新觉罗氏身居高位者越来越多。

[112]参阅吴丰培、曾国庆编:《清代驻藏大臣传略》,拉萨,西藏人民出版社, 1988;扎合鲁丁·艾哈迈德:《17世纪汉藏关系研究》,172、174、181页,罗马, 1970。

[113]参阅萧奭:《永宪录》,雍正元年二月八日(1723年3月14日),北京,1959;赵云田:《清代蒙古政教制度》,278~279页,北京,1989;王家鹏:《民族团结的历史画卷——六世班禅画像》,载《紫禁城》,1990(2),11~13页。

[114]参阅魏斐德:《洪业:清朝开国史》,335~337页,伯克利,加利福尼亚大学出版社,1975。