-

1.1序

-

1.2第一章 漫长的封建社会

-

1.3一、漫长的盘旋

-

1.4二、土地的私有和买卖

-

1.5三、官僚政治

-

1.6四、宗族和行会

-

1.7五、儒学定于一尊

-

1.8第二章 东方与西方

-

1.9一、东西对视,隔雾看花

-

1.10二、郑和下西洋与地理大发现

-

1.11三、强韧持久的进取与保守防范的抵拒

-

1.12第三章 由盛转衰的清王朝

-

1.13一、盛世已经过去

-

1.14二、人口、移民、会党

-

1.15三、“洋货”与“洋害”

-

1.16第四章 炮口下的震撼

-

1.17一、开眼看世界

-

1.18二、官、民、夷

-

1.19三、条约制度下的社会变化

-

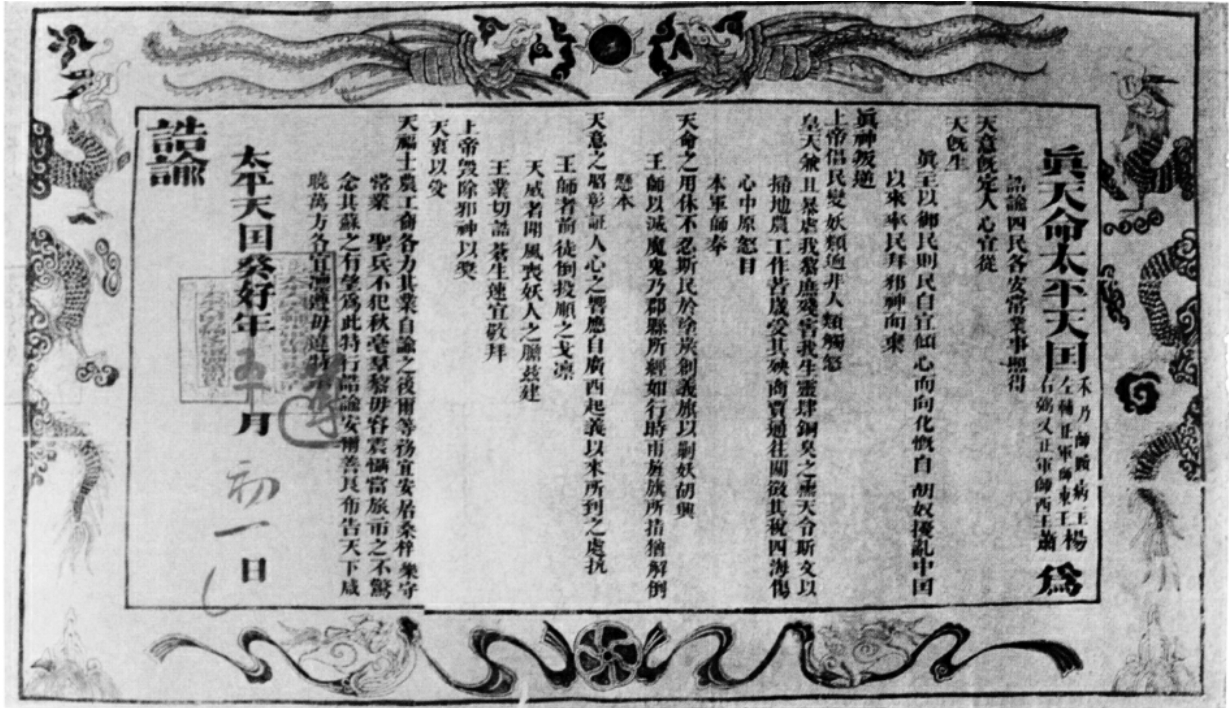

1.20第五章 天国的悲喜剧

-

1.21一、白莲教、天地会和拜上帝会

-

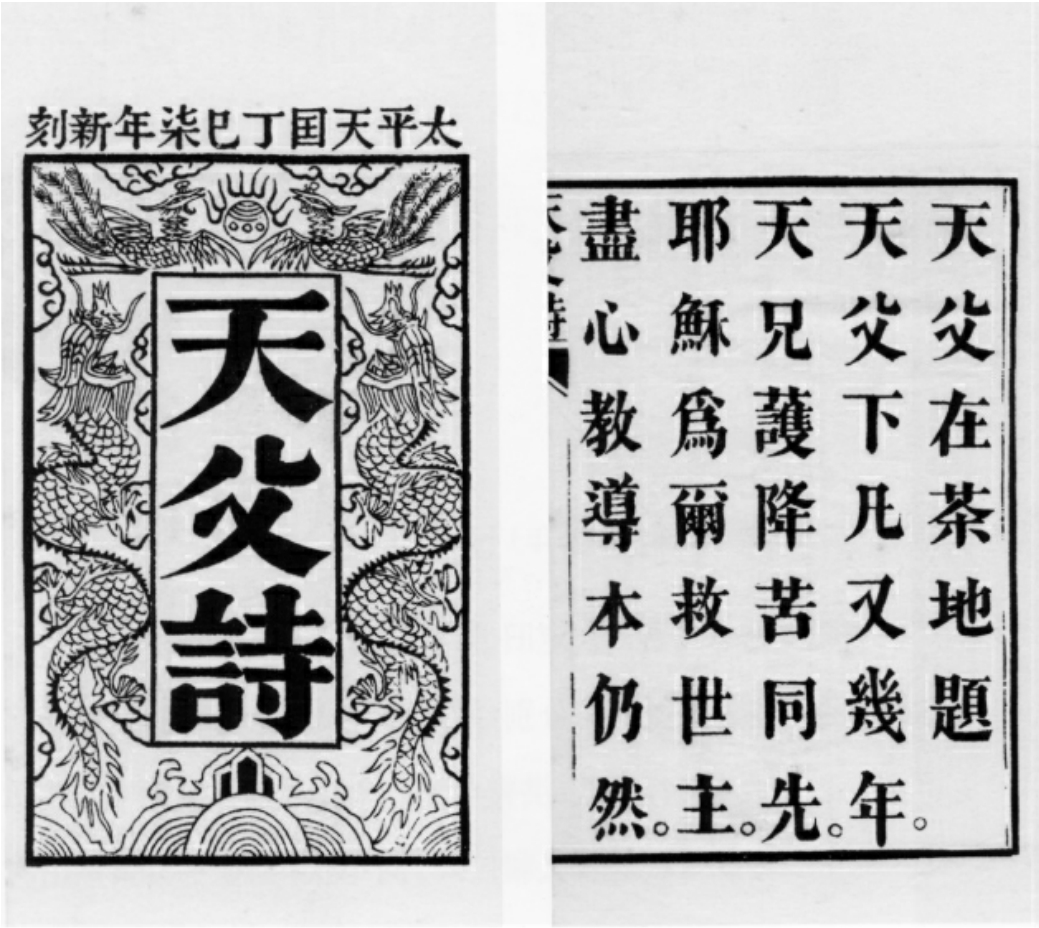

1.22二、洪秀全的思想

-

1.23三、天国的悲剧

-

1.24四、留给历史的余响

-

1.25第六章 十二年之后

-

1.26一、“不战不和不守,不死不降不走”

-

1.27二、“庚申之变”

-

1.28三、地主阶级的分化

-

1.29四、革新思潮的萌发

-

1.30第七章 近代化一小步

-

1.31一、洋务衙门

-

1.32二、自强与求富

-

1.33三、近代文化教育事业的开始

-

1.34四、“中体西用”

-

1.35五、“决理易,靖嚣难”

-

1.36第八章 城乡社会在演变

-

1.37一、新的社会力量

-

1.38二、农村的社会变化

-

1.39三、教会与会党

-

1.40第九章 日本冲来了

-

1.41一、日本的崛起和迫来

-

1.42二、从外交到战争

-

1.43三、民族精神的亟变

-

1.44四、强敌成为榜样

-

1.45五、三个方面的反思

-

1.46第十章 变与不变的哲学

-

1.47一、变的哲学

-

1.48二、不变的哲学

-

1.49三、思想文化中的新潮涌荡

-

1.50第十一章 庚子与辛丑

-

1.51一、三种力量

-

1.52二、义和团的社会相

-

1.53三、庚子事变的最后一幕

-

1.54四、半殖民地的深化

-

1.55第十二章 欧风美雨驰而东

-

1.56一、“莽莽欧风卷亚雨”

-

1.57二、哲学、电影、戏曲、小说

-

1.58三、复杂的社会心态

-

1.59第十三章 假维新中的真改革

-

1.60一、残局与变法

-

1.61二、“新政”五面观

-

1.62三、两点历史思考

-

1.63第十四章 “中等社会”

-

1.64一、一个复杂的社会实体

-

1.65二、“破坏上等社会”与“提挈下等社会”

-

1.66三、“中等社会革命”:承先启后的历史环节

-

1.67第十五章 变革中的两大动力

-

1.68一、相互交替的两个历史阶段

-

1.69二、共和与立宪:两种模式的争夺

-

1.70三、不同一性中的同一性

-

1.71第十六章 民变与革命

-

1.72一、乱世众生相

-

1.73二、民变与革命的交互激荡

-

1.74三、民主革命的基石

-

1.75第十七章 “揖美追欧,旧邦新造”

-

1.76一、从国歌说起

-

1.77二、“皇帝倒了,辫子割了”

-

1.78三、社会习尚的改革

-

1.79四、实业的推进

-

1.80五、南孙北袁之间

-

1.81第十八章 山重水复

-

1.82一、还是“乱党”

-

1.83二、两种复辟势力

-

1.84三、军阀割据在形成

-

1.85四、孔教会和灵学会

-

1.86五、民国初年的社会危机

-

1.87第十九章 新文化运动

-

1.88一、观念形态的革命

-

1.89二、中西文化的冲突与论战

-

1.90三、科学和民主

-

1.91四、各色各样的“主义”

-

1.92第二十章 历史的选择

-

1.93一、社会主义思潮的 涌来和中国人的选择

-

1.94二、历史 的矛盾和马克思主义的中国化

-

1.95三、曲折的历史轨迹

-

1.96后 记

-

1.972012年版后记

1

近代中国社会的新陈代谢(插图本)