第三节 近代阿拉伯语的复兴运动

近代以来阿拉伯语的复兴运动,从某种角度来看可以看作是阿拉伯民族复兴运动大潮中的一朵浪花,它的走向时刻紧扣民族复兴运动的主旋律,它的发展也有利于促进了民族复兴运动的深入。

由于历史和文化的关系,阿拉伯世界各个地区发展很不均衡,所以近代阿拉伯民族复兴运动的发展也极不均衡,其中最早进行近代化启蒙的地区是包括叙利亚和黎巴嫩等国的沙姆地区以及埃及。

一、沙姆地区是近代阿拉伯语复兴运动的启蒙基地

“沙姆地区,包括叙利亚、黎巴嫩和巴勒斯坦,由于地理、历史、文学、艺术和宗教等原因,和欧洲一直有着紧密联系,尤其是黎巴嫩,由于居民中有很多是基督教徒,和西方基督教世界的联系十分密切。随着十字军战争的彻底失败,基督教世界对东方的政策转而采用文化渗透的方式,大批培训、资助、派遣传教士到地中海东岸地区进行传教活动。他们在那里开办教堂,建立教会学校,研究当地文化,传播西方思想,扩大教会影响,培养亲西方势力。这种由西方教会主导的传教活动,虽然从本质上来讲是一种文化渗透和入侵,但是客观上也将西方近代先进文化和价值观输入进来,强烈冲击着奥斯曼土耳其帝国统治下的阿拉伯各国社会,反倒成了阿拉伯世界近代复兴的序曲。”[11]

“传教士中非常出名的有:格尔马诺斯·法尔哈特大主教(1670—1732),他出生在叙利亚的阿勒颇,精通阿拉伯语、拉丁语、古叙利亚语和意大利语等,曾游历罗马和西班牙等地,回国后在阿勒颇开办了“马龙书屋”,收藏了很多古籍珍本,编辑和翻译了一系列西方著作,对阿拉伯科学和语言的复兴与发展做出了重大的贡献;布特罗斯·穆巴拉克神父(1660—1747),罗马马龙教会学校毕业生,据说他精通七门外语,于1734年创建了著名的艾因·图拉教会学校;优素福·萨玛阿奈神父(1687—1768),罗马马龙教会学校毕业生,精通多门外语,撰有名著《东方文库》,1736年创办黎巴嫩马龙教学会。”[12]

沙姆地区的传教士还意识到了印刷机的重要性,最早把它传入该地区。1702年,传教士在阿勒颇建立了第一所阿拉伯语印刷厂;1835年,美国传教会把印刷厂从马耳他岛迁到贝鲁特;1853年,天主教印刷厂在贝鲁特建立。

这批最早的传教士虽然是西方培养的,尽管他们绝大多数是基督教徒,但是他们从民族属性上是阿拉伯人,讲阿拉伯语,希望恢复阿拉伯民族的光荣,是最早的一批阿拉伯民族主义启蒙先驱。这一批先进的知识分子,是最早接触和了解西方先进科技和思想的,他们看到了自己的民族和西方的差距,也清楚地知道症结所在。

沙姆地区的阿拉伯复兴运动先驱以自己卓越的努力奠定起复兴的基础:他们编纂整理古代先贤的杰作,翻译和引进西方先进思想;他们利用自己多元文化的学术背景,孜孜不倦地对阿拉伯民族的历史、文学、语言、修辞、音律、哲学和科学等方面的知识进行了长期深入的整理和编纂,并致力于传播这些文化知识,培养和造就了一大批致力于近代阿拉伯民族复兴的精英人才(其中具有代表性的就是布斯塔尼教师)。

“布特罗斯·布斯塔尼(1819—1883),出生于黎巴嫩,毕业于著名的艾因·沃尔盖教会学校,精通阿拉伯语、古叙利亚语、拉丁语、英语等语言。1848年,他在美国驻黎巴嫩领事馆担任翻译,期间参与将《旧约》翻译成阿拉伯语的工作。1860年,他创办《叙利亚号角》报,鼓吹民族主义;1863年,他建立“国民中学”,培养新一代“国民”;1870年,他创办《天堂》报和《心灵》杂志;1876年,他在儿子赛里姆的协助下开始出版阿拉伯语的百科全书《知识大全》,他自己出了前六册。布特罗斯是一位坚定的民族主义者,尽管他是基督徒,但是他一生都在为阿拉伯民族主义努力。他的著作大力激发了阿拉伯民族意识,为阿拉伯民族运动进行了理论上的准备,所以他也被后代的知识分子尊称为“导师”。”[13]

布特罗斯的作品很多,既有文学,也有语法,甚至还有数学方面的。这说明他是一位学识渊博的教育家。文学方面有《穆太奈比诗集注释》、《阿拉伯文学》、《知识大全》等;语法方面有《阿拉伯语法入门》;辞书方面有《辞海》、《辞海点滴》等。除了著述之外,他还在自己的报纸和杂志上发表文章,在各地发表演讲,著名的有《妇女教育》、《社会方式》、《阿拉伯和西洋风俗的比较》等。他是接受西方教育成长起来的,学贯东西,他深切地认识到阿拉伯社会的愚昧和落后,勇敢地担当起社会改革的重任,一生致力于教育救国。他编纂辞书弘扬文化、出版报刊启发民智、参加社团普及科学、四处讲学传播理念,他是当之无愧的阿拉伯民族复兴的启蒙家。乔治·泽丹说:“他是那个时代叙利亚学校、社团、刊物、语言、科学和文艺方面文化运动的首领。”[14]

在埃及擎起阿拉伯民族复兴运动的大旗之前,沙姆地区的知识分子是当之无愧的先行者,他们在奥斯曼土耳其帝国的高压统治下,依靠和欧洲联系比较便利的先天优势,最早开始系统地发掘、整理阿拉伯民族的文化遗存,最早开始规范、净化阿拉伯语的使用和传播,使阿拉伯语这一维系阿拉伯民族团结的精神纽带、传承阿拉伯文化的语言载体逐渐再次被人关注和重视,开始慢慢恢复它本来的容光。

二、埃及是近代阿拉伯语复兴运动的主战场

1798年5月,拿破仑率军远征埃及,7月攻陷开罗,占领埃及。1801年8月,法军在英军和奥斯曼土耳其军队的联合打击下最终撤出埃及。拿破仑的横空出世以及法军在埃及3年的存在,给18世纪末的埃及带来了久违的变革气息,引起了埃及社会接连不断的反响。政治方面,拿破仑摧毁了骄横的马木鲁克的腐朽统治,按照西方宪政理论建立了自己在埃及的统治体系,并让埃及人参与了一些管理,埃及人第一次意识到了自己的民主权利。科学技术方面,拿破仑给埃及带来了第一台阿拉伯文印刷机,用它来印刷阿拉伯语的布告、传单和报纸等,后来也开始印刷一些书籍。拿破仑还把100多名法国学者和工匠一起带到埃及,成立了埃及科学学会。这些学者开展了对埃及的科学研究,主要任务是推广和利用法国先进的科技,改造埃及落后的交通设施、经济结构、宗教观念和文化风俗,传播欧洲文明的生活方式。现代生活方式方面,拿破仑开办了剧院,上演法国戏剧和歌剧,举办音乐会和舞会等,并建立了生产纸张、布匹及其他用品的工厂和作坊,举行了绘画、雕塑展出等。

拿破仑给埃及这块古老的土地带来的一切都是石破天惊的。希提这样评价拿破仑入侵对埃及的影响:

“直到那个时候,阿拉伯世界的人民大概还过着一种自给自足、因循守旧的生活,不求进步,也不关心外界的进步。他们对于改变,不感兴趣。与西方的突然接触,是对他们的当头棒喝,使他们从中世纪的酣梦中惊醒过来。这种接触,燃着了智力的火花,使穆斯林世界的一个角落燃烧起来。”[15]

很多阿拉伯史学家,还有一些西方学者,都把1798年拿破仑入侵埃及列为阿拉伯近代史的开端,就像1840年鸦片战争是中国近代史的开端一样,因为从这一刻开始,阿拉伯民族的先进分子,开始将目光转向西方,“睁眼看世界”。埃及作为阿拉伯国家中的政治文化大国,由于自身重要的战略位置,以及其漫长文明进程中背负的独特的历史文化角色,在内外合力作用下,逐渐走向历史舞台的中央,阿拉伯民族复兴的大旗即将历史性地由沙姆地区交到埃及手中。

穆罕默德·阿里(1769—1849),阿尔巴尼亚裔的土耳其军官。在经历了法军1801年从埃及败退之后短暂的混乱后,他在1805年确立了自己在埃及的统治地位。穆罕默德·阿里被称为“近代埃及之父”。他看到了西方科技和文化的先进,决心效仿欧洲国家“富国强兵”,为此他实行了一系列的政治、经济和军事变革,全面向西方学习,这就是埃及近代史上的“洋务运动”,它为埃及实现近代化打下了基础。通过改革,埃及国力日盛,国家的繁荣极大地推动了文化的进步,埃及呈现出近代国家才有的朝气。埃及逐渐摆脱了奥斯曼帝国的控制,取得了自治的地位,其影响开始遍及中东地区和阿拉伯世界。

陈述这段历史非常重要,因为如果没有拿破仑的远征,埃及可能还要长期处在奥斯曼帝国和马木鲁克们的异族高压统治之下,民族和文化复兴的脚步可能要大大推后;同样地,如果没有穆罕默德·阿里的富国强兵的改革,就没有近代埃及独立自主的国家地位。正因为有这样的政治环境,近代以来,阿拉伯人第一次在埃及恢复了自己的文化生活,阿拉伯语第一次登堂入室,拂下几百年沉重的尘土,迎接再一次的辉煌。埃及的知识分子、埃及的文学家,勇敢地承担起了复兴阿拉伯语、复兴阿拉伯文学、复兴阿拉伯文化,进而复兴阿拉伯民族的重任,他们在这场复兴运动中作出了卓越的贡献。他们的名字,像里法阿·塔哈塔维、艾哈迈德·绍基、陶菲格·哈基姆和塔哈·侯赛因等,都已镌刻在阿拉伯民族复兴的历史丰碑上。

三、近代阿拉伯语复兴运动的历程

具体来看,在沙姆地区启蒙先驱和埃及文豪的努力下,阿拉伯语实现了历史性的跨越,由“中世纪的语言”发展成了“近代化的语言”。阿拉伯语不但没有失去自身特点,而且和时代结合得更紧密,更加适应时代的进步和人民的需要。通俗来讲,阿拉伯语在这一时期完成了“古文”向“白话文”的转变。当然,这种转变和我国“五四运动”时期的“白话文运动”有很大不同,和“古代汉语”转变为“现代汉语”不能同日而语,阿拉伯语毕竟有其特殊性,不能简单等同之。

具体来看,阿拉伯语的复兴走过了以下几个时期:传承(通过刊印古代优秀文艺作品继承古代阿拉伯语的基本特点和优秀传统)——借鉴(通过翻译活动吸收借鉴代表西方先进科技和思想的大量用语和词汇)——创新(结合本民族历史文化特点发展具有独创性的文学作品)——复兴(实现阿拉伯语的近代化改造)。

(一)印刷和出版事业的繁荣为阿拉伯语的复兴营造了适宜的社会环境

“印刷是在民族的各阶级中传播知识的最重要手段。”[16]1702年,阿纳休斯·德巴士主教在叙利亚的阿勒颇建立了第一个阿拉伯文印刷厂;1734年,阿纳休斯主教的执事阿卜杜拉·扎赫尔在黎巴嫩建立了一所印刷厂;1753年,东正教神父加洛尤斯在贝鲁特建立了一个印刷所;1821年,拿破仑撤出埃及后20年,穆罕默德·阿里建立了著名的布拉格印刷厂。

在印刷机出现以前,阿拉伯社会的书籍一般是手抄本,价格昂贵,不是很多人能买得起的。所以,文化是特殊阶层才能享有的特权。印刷机在阿拉伯国家的出现,颠覆性地改变了这种状况,它可以成百上千,甚至上万本地刊印书籍,故而普通老百姓都能阅读。埃及文学史学家绍基·兑夫这样评价印刷机的历史作用:

“总之,在十九世纪,印刷机是唤醒埃及人智慧,并把它引向新的语言和思想典范的一个重要的因素。……换句话说,印刷机消灭了文学和科学的贵族性,使它们变成民主性的文学和科学,全体人民都有权利享受它们。”[17]

值得指出的是,最早应用西方印刷和出版技术印制的是阿拉伯古代文学和学术作品。沙姆地区和埃及的知识分子把自己系统发掘、整理、汇集的古代优秀文化遗产,如艾布·努瓦斯、穆泰纳比、艾布·泰米姆等大诗人的诗作,大散文家伊本·穆格法的《卡利莱和迪木乃》,大历史学家伊本·赫勒敦的著作等纷纷刊印。通过对古代典籍的发掘和传播,阿拉伯人发现了古典阿拉伯语既庄重典雅、寓意丰富,又简单达意、表达有力,不似当下阿拉伯语受到外族语言压制而变成了无生气、表达晦涩的僵死的语言。对本民族古代优秀文化的重新发现和认识,激发了阿拉伯人的民族自豪感和归属感,也激起了阿拉伯人投身于恢复阿拉伯民族语言和文化属性的斗争,成为反抗奥斯曼土耳其帝国文化专制主义和民族压迫的有力武器。同时,这种对古代典籍的重读,为下一步复兴和普及标准阿拉伯语提供了第一手的丰富的语言素材。

“虽然沙姆地区最早出现印刷机,但是出版业最早发展起来,并带动新闻业的快速发展,并引领阿拉伯新文化运动的,却是埃及。第一份阿拉伯文报纸是1828年问世的《埃及纪事报》(也译《埃及事件》),由著名的复兴派人士塔哈塔维任主编。后来埃及陆续出现一些政治性报纸,如著名剧作家雅古柏·赛努尔办的《观察家报》;1869年穆罕默德·奥斯曼·吉拉勒和易卜拉欣·穆瓦利西主办的《思想漫游报》等。沙姆地区也有一些颇具影响的报纸出现,如哈里里·胡利1858年在贝鲁特创办的《消息园地报》;布特罗斯·布斯塔尼1860年创办的《叙利亚号角报》及1870年创办的《天堂报》。”[18]

印刷和出版业的繁荣有力地促进了新闻业的发展,而报纸对文化的改良和文学的革新又有着很大的作用。

“报纸产生了很大影响。它唤醒了爱国主义和民族主义精神,反对暴虐,追求自由,把西方文化和它的社会政治制度、科学发明引进了东方。它的明晓流畅的语言沟通了大众语和文学语的联系,柔化了前者,也提高了后者。它扩展了写作方式和阿拉伯语言词汇的范围。它是巡回各国的一所流动学校,教育广大群众,也协调上层的思想,提高人们的信念,同时纠正各种语言错误。”[19]

英国阿拉伯文学史学家阿·基布这样总结印刷和出版活动:

“报章杂志刚一传入埃及时,大都处于黎巴嫩人的指导之下,但不久,就出现了很多埃及本地的创作,这些出版物便真正成为培养现代阿拉伯文学的苗圃了。19世纪末叶到20世纪初,埃及的出版事业成为开创文坛声誉的舞台,也是用阿拉伯文学语言进行现代题材创作的活动场所。”[20]

(二)翻译活动的成功开展为阿拉伯语的复兴输送了新鲜的血液

阿拉伯近代翻译活动是在埃及开展的,领导者是埃及的阿拉伯文艺复兴运动先驱—里法阿·塔哈塔维(1801—1873)。塔哈塔维早年受教于埃及的千年学府——艾资哈尔大学,后留校任教。1826年,穆罕默德·阿里授命他率领第一批赴法科学使团(留学生)远赴巴黎,开始异国求学生涯。1831年,塔哈塔维返回埃及。1836年,在他的建议下,穆罕默德·阿里建立了外语学校,主要目的在于培养外语人才,把西方重要典籍,尤其是法国学术著作翻译过来。1842年,同样在他的倡议下,成立了翻译局,他担任局长。最初的翻译活动主要是引进军事、医学、工程等自然科学领域的知识,后来自然地过渡到引进文学、艺术等人文科学的知识。塔哈塔维毕生致力于西方理论的译介工作和埃及的社会改良工作,直至1873年去世。

“据有的学者统计,到20世纪初,各种翻译过来的小说、剧本及改编本等总数已达10000多册。这一长达近百年的翻译活动,在成百上千阿拉伯学者的努力下,可以说是圆满结束了。翻译活动有着深远的历史意义,他在埃及人和阿拉伯人面前打开了一个崭新的文学世界,使得新时代的文学家和诗人受到了莫大的感染。他们纷纷起来效仿欧洲作家进行创作,一个阿拉伯文学的新时代已然来临。”[21]

绍基·兑夫这样激动地总结了翻译活动:

“我们不仅翻译了英国和法国的文学作品,而且也翻译了德国、意大利和俄国的优秀文学作品。这些努力必然产生预期的效果,也就是要建立起埃及的文学,这是由绍基、舒凯里、阿卡德、马齐尼、鲁特菲、塔哈·侯赛因、海卡尔和陶菲格·哈基姆等人亲手建立起来的。这一文学不以埃及范围和我们的古代文化遗产为限,也不以西方范围及其古今文化遗产为限,而是包括了广大的人类的范围,在这个范围里,真正文学的崇高目的,真、善、美广泛地传播开来。”[22]

翻译活动的成功开展对阿拉伯语的复兴有着极其重要的作用:通过翻译和引进西方科技和文艺作品,大量的新词(译词和借词)进入阿拉伯语,大大丰富了阿拉伯语的表达,使得阿拉伯语能跟得上时代的进步和科技的发展。

“整个19世纪翻译家所作的长期实践,对于这一代人能很好掌握语言的各种形式有不可磨灭的影响。肯定地说,前辈翻译家是经过长期艰苦努力才取得了与外语相适应的阿语词汇。在自然科学和人文科学中的情形都是如此。”[23]

阿拉伯语经过翻译活动的洗礼,成功实现了和近代生活的对接,使得它作为一种文化载体,能承担起时代赋予它的新使命。

(三)阿拉伯科学学会和社团的建立和发展为阿拉伯语的复兴奠定了技术标准

随着引进西方科技和文艺作品的深入,人们逐渐遇到了一些共性的问题,就是对翻译用语和标准的规范问题,这就需要一些顶层设计的出台。19世纪下半叶,阿拉伯国家陆续出现了一些科学和文学团体。这些学术社团的宗旨大多是推动科学和艺术的进步和普及,规范阿拉伯语在翻译过程中的某些问题,在某些特定的学术领域,比如工程、医学等领域确定专业术语等。

这其中最有名的,一直延续至今的,就是开罗阿拉伯语言学会和大马士革阿拉伯科学学会。

开罗阿拉伯语言学会成立于1932年,依据埃及王室敕令而建,其宗旨也开章明义:

保护阿拉伯语的纯洁性;使阿拉伯语能适应现代科学和艺术的需要,能跟得上当代文明;编纂一部阿拉伯语语言历史辞典;组织对阿拉伯各国(包括埃及)当代方言的科学研究;出版语言研究方面的学术期刊;关注阿拉伯文化遗产的传播;进行语言学研究。

大马士革阿拉伯科学学会成立于1919年,是阿拉伯国家第一个阿拉伯语言学会,它的宗旨就是复兴阿拉伯语。在百年的历程中,它为叙利亚以及别的阿拉伯国家的再次“阿拉伯化”发挥了极其重要的作用,做出了历史性的贡献。学会中曾经汇聚了阿拉伯各国的语言学家、文学家和专业人士,甚至还有一些西方的东方学者。

“学会进行了许多值得称道的工作,如规范了现代科学专用词汇,改革了机关行文用语,纠正了作家和诗人们语句中的通病……学会出版刊物,发表研究成果,特别是语言和文学方面的成果。”[24]

除了以上两所阿拉伯语言学会之外,类似的比较有名的还有伊拉克科学学会、黎巴嫩科学学会、阿尔及利亚阿拉伯语最高委员会、约旦阿拉伯语言学会、苏丹阿拉伯语言学会、摩洛哥王国科学院、利比亚阿拉伯语言学会等。这些学会在成立初期致力于维护阿拉伯语的纯洁性、规范阿拉伯语的使用、推广和普及标准阿拉伯语,为阿拉伯各国去殖民化做出了杰出的历史贡献。

随着时代的演进,进入21世纪全球化时代,这些学会的宗旨和工作重心也发生了转变:一方面仍旧致力于维护阿拉伯语的纯洁性,另一方面在全球推进阿拉伯语的国际化,提升阿拉伯语的国际影响力。

(四)文学家的创作为近代阿拉伯语的复兴运动提供了基础的动力

阿拉伯文学复兴运动在经历了长时期的准备之后,在一战之后蓬勃开展,在二战前已经基本完成,实现了对自己传统文学的革新,进入了现代文学阶段。跟它相伴的,是它的载体——阿拉伯语,也实现了历史性的蜕变,实现了近代化。在文学家的努力下,标准阿拉伯语不但没有黯淡和消亡,而是大放异彩,实现了跨时代的转型,逐渐成熟起来,成为近代阿拉伯民族维系自身生存和发展、联系彼此民族情感、重振民族自信的强大的精神武器。

阿拉伯文学复兴运动不仅是对自己传统文学(包括诗歌和散文)的复兴和创新,也从西方文学引进了一些全新的文学体裁和艺术手段,其中最突出的就是戏剧和小说。在文学复兴运动中涌现出一代代傲立时代潮头的大文学家,既有诗人、散文家,也产生了新一代的小说家、剧作家和新闻记者。

比如,埃及大诗人和“诗剧”创始人艾哈迈德·绍基、“两国诗人”哈利勒·穆特朗、文学巨匠塔哈·侯赛因、小说家兼剧作家陶菲格·哈基姆、旅美派大诗人纪伯伦、黎巴嫩诗人和文学评论家努埃曼等,他们创作出了阿拉伯近代文学史上最辉煌的成就,一起将阿拉伯文学带进了近代历史中的“黄金年代”。在他们的手中,阿拉伯语的表达极大地丰富和丰满起来,走出了古代阿拉伯语“韵文”、“骈文”的限制。通过阅读这些文学家的作品,人们发现阿拉伯语完全能够表达现代人的现代生活,它完全摆脱了陈腐生硬的旧式语言的俗套,也能像他们所欣赏的法国文学和英国文学,甚至俄罗斯文学一样,既能抒发忧伤的浪漫主义情感,也能表达象征主义的意象,更能诠释现实主义的内涵。阿拉伯语在文学家的手中变得柔软起来,弹性丰富而又张力十足,得到阿拉伯社会的强烈认同和响应。

阿拉伯优秀文学作品所创造和记录下的丰富的语言结构和多样化的语言表达手段,为现代阿拉伯语的形成和发展打下了最坚实的基础。阿拉伯文豪所创作的那些彪炳史册的诗歌、戏剧、小说,也成为现代阿拉伯语的典范,成为人们争相模仿和追逐的语言标杆。

新的文学形式和优秀文学作品的出现以及成熟,使得阿拉伯语变得日益成熟,并富有时代气息,阿拉伯文学的“白话文运动”最终战胜了“古文”,也标志着阿拉伯语在传承的基础上加大创新力度,吸收借鉴世界优秀文艺成果,在此基础上实现了复兴。

四、近代阿拉伯语复兴运动中遇到的突出问题

阿拉伯语的复兴运动在发展的历程中,也曾遇到一些充满争议的现象,这也折射出标准阿拉伯语的传播和普及不可能是一帆风顺的。

(一)埃及发生的标准语和土语大争论

产生标准语和土语之争的历史背景是:进入20世纪,对西方文学的翻译活动基本告一段落,阿拉伯知识分子中掌握西方语言的比比皆是,对西方文学和艺术的研究得以进一步深入,尤其是经历了第一次世界大战后,面向西方的思潮战胜阿拉伯保守思潮,革新派取得了累累成果,阿拉伯文学复兴运动中的“白话文运动”最终取得了胜利。

在文学复兴运动的主战场埃及,在如何将这场文学革命深入下去的命题前面,出现了一种不和谐的声音,有的文学家呼吁用本国方言取代标准阿拉伯语进行创作。他们提出,就像当初西方文艺复兴时,欧洲人抛弃拉丁语,而用英语、法语、德语和意大利语进行创作一样,埃及人应该用埃及语(阿拉伯埃及方言)进行创作。主张这一观点的主要是一些激进的亲西方的学者,如穆罕默德·奥斯曼·贾拉勒(1828—1898)、萨莱迈·穆萨(1887—1958)等。这种不和谐的声音马上被更多的有识之士制止,如埃及复兴派大诗人马哈茂德·萨米·巴鲁迪(1839—1904)等。他们认为阿拉伯文学的问题不在于标准阿拉伯语,反倒是人们并没有真正掌握好这种语言所致。他们用自己的作品说明,阿拉伯语并不是贫瘠和乏味的,而是丰富和优美的,可以用来表达文学家想要表达的任何思想。

“由于这些原因,19世纪末和20世纪初在我们文学生活中号召使用方言的呼声逐渐消失,所以方言仅仅在报上登漫画和笑料时使用,直到今天仍然如此。同样,使用韵文和修辞的保守派也逐渐减少了,新的文体——阿拉伯散文胜利了,作家在表达和描写上,又促使散文向前大大地发展了。”[25]

考证和分析发生在19世纪末和20世纪初的埃及的这场文学用语标准的大讨论,不能单纯从文学的角度去考虑。它不单单是文学家之间的争论,它也不单单是埃及的问题。造成这种现象发生的原因表面来看是埃及社会内部之争,但是却无时不刻显现出外部因素的影子。

阿拉伯语标准语和阿拉伯语方言之争的时代和社会背景是阿拉伯民族主义和各地民族主义之争,其核心和实质是西方殖民主义对阿拉伯民族的异化和分化,是西方殖民主义对阿拉伯民族“分而治之”在文化和语言上的体现。可以想象,如果没有那一批富有远见的埃及知识分子和文学家勇敢地担当起时代的责任,勇敢地身体力行地阻挡住这场“逆流”,维护和发展标准阿拉伯语的纯洁性和权威性,捍卫标准阿拉伯语这一维系阿拉伯民族的精神纽带和文化符号,抑制地方方言对标准阿拉伯语的强烈冲击,就没有二战后标准阿拉伯语的大发展,就没有战后阿拉伯国家民族解放斗争的大发展,就没有战后一段时期阿拉伯民族的大团结。

关于标准语和土语争论的细节,本书还将在“本体规划”的部分中进行详细论述。

(二)阿拉伯地区长期存在的“双言”和“多言”现象阻碍了标准阿拉伯语的推广和传播

随着一战后奥斯曼帝国的解体,阿拉伯地区大都脱离了土耳其人的控制沦为英法殖民列强的殖民地或半殖民地。虽然阿拉伯语仍然备受殖民当局的打压,但是阿拉伯民族某种程度上部分地恢复了自己的文化生活,阿拉伯语在这一时期获得了难得的发展,甚至在部分地区如埃及呈现出日臻成熟的新景象,阿拉伯语的复兴势头一浪高过一浪。但在这场复兴浪潮中,阿拉伯语也遇到了一些比较棘手的问题:那就是标准阿拉伯语和日常口语的脱节现象比较严重。

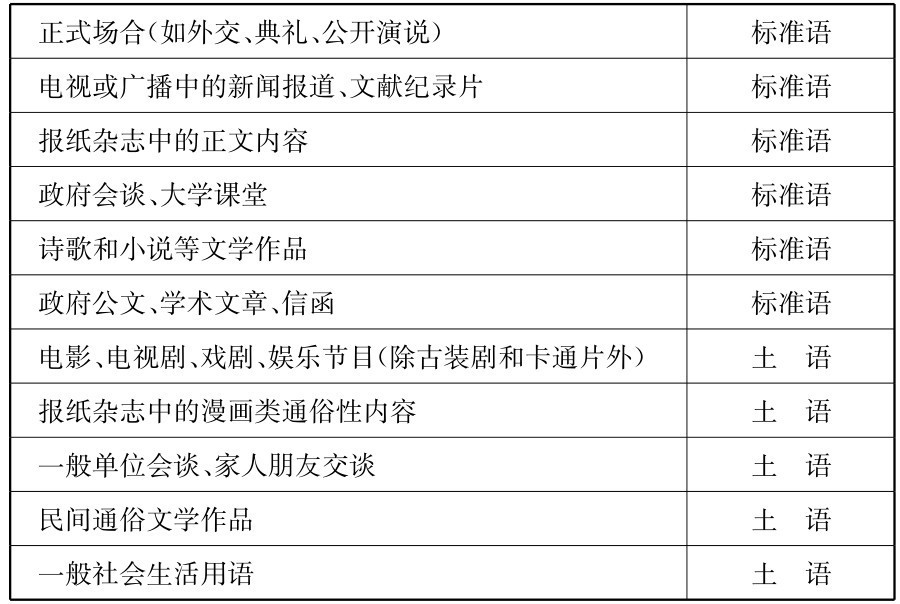

从下表可以看出两种语言或文体使用场合的巨大区别:

表6 阿拉伯语标准语和土语的使用场合

造成这种现象的原因非常复杂,我们前面已经提及,阿拉伯语在7世纪从阿拉伯半岛走出来,成为横跨欧亚非三洲的阿拉伯大帝国的官方语言,同化了原住民族的民族语言,但是并没有将其从这些民族的全部社会生活中彻底抹除,而是慢慢沉淀在他们的家庭用语中。换句话说,阿拉伯国家的“双言”或“多言”现象古已有之。后来进入近古时期,阿拉伯民族又遭受了蒙古人和土耳其人几百年的统治,语言中又夹杂进一些影响。尤其是近代以来西方殖民语言强势入侵,强烈冲击标准阿拉伯语的生存和发展,造成其使用范围的日益缩小,使用中的不规范现象也日益突出,也留下了土语野蛮生长的空间。

阿拉伯各地区土语经过长时间的历史演进,尤其是在近代以来通过和标准阿拉伯语的不断磨合,互相渗透,逐渐呈现相对集中的趋势,形成了以一些中心城市为核心的方言区。尤其是二战之后,伴随着民族解放运动的高涨,一大批阿拉伯国家纷纷独立,阿拉伯各地区的方言逐渐以国家为区分,形成几大具有代表性的方言:以开罗方言为代表的埃及土语,以巴格达方言为代表的伊拉克土语,以大马士革方言为代表的叙利亚土语、以拉巴特方言为代表的摩洛哥土语、以利雅得为代表的沙特土语。

阿拉伯各国土语中最具强势的是埃及土语,原因是埃及是阿拉伯国家中最早开放的,埃及也是阿拉伯文艺复兴运动的主战场,埃及的大地上产生了阿拉伯近代最伟大的文学家和最伟大的文学作品,埃及占据了阿拉伯国家的文化高地,自然具有“文化输出”的先天优势;埃及也是近代阿拉伯戏剧、电影、舞台艺术的发源地,埃及艺术家创作的文艺成果是全体阿拉伯人民的精神财富,同时也深深影响了所有阿拉伯国家人民的思想和行为方式。作为一些文化成果的语言载体,埃及土语为全体阿拉伯民众所理解、所接受、所乐道,这也就奠定了它在阿拉伯所有方言土语中的优势地位。直至今日,阿拉伯国家的电影很多均使用埃及土语,体育节目解说也基本上使用埃及土语,大量的歌曲也是用埃及土语,娱乐节目、小品、短剧充斥着埃及土语。甚至可以这么说,你在任何一个阿拉伯国家,讲标准语可能会有人听不懂,但你也不必讲当地方言,完全可以使用埃及土语,因为所有阿拉伯人基本都能听懂。

阿拉伯国家的“双言”现象(某些国家,如马格里布国家,还存在“多言”现象),有其复杂的历史、文化及种族等原因。可以预见,这将是阿拉伯社会长期存在的一个现象。既然长期存在,就有其合理性和必然性,这是无法漠视的,这当然会对标准阿拉伯语的普及和推广带来一定的困难,所以标准语和土语之争在阿拉伯各国一直是一个争论不断的议题。存在于民间和学术界的这种争论深深影响到了阿拉伯各国语言政策的制定和实施,反过来,语言政策的出台又极大地影响着这种争论。

注解:

[1] [英]阿·基布:《阿拉伯文学简史》,第31页,人民文学出版社,1980年版。

[2] 刘开古:《阿拉伯语发展史》,第58页,上海外语教育出版社,1995年版.

[3] 希提:《阿拉伯通史》(下册),第424页,商务印书馆,1995年版.

[4] 属闪米特语族西北语支,为公元3世纪至7世纪时重要的基督教文学语言和宗教语言,以东阿拉米语的埃德萨(现土耳其东南的乌尔法)方言为基础。埃德萨在公元2世纪末曾为近东地区重要的基督教中心之一。最早的古叙利亚语铭文可溯源至1世纪前半叶,最早的非石刻文献溯至公元243年。古叙利亚语字母表是阿拉米文字草写体衍生而来,有22个辅音字母,原来的写法没有元音符号,至8世纪曾设计出3种标示元音的不同体系。由于神学争论的原因,说古叙利亚语的基督教徒,在5世纪时分裂成聂斯托利派(或东叙利亚派)和雅各派(或西叙利亚派),前者受波斯影响,后者受拜占庭影响。这两派各自发展其方言,主要分歧则表现在元音发音及标示元音的体系上。古叙利亚语曾经有丰富的文献,包括《圣经》译文、赞美诗和各种诗歌(其中有许多代表诺斯替教义),还有译自希腊语的作品,《圣经》注释,史学著作,各种法规,圣徒传记以及关于哲学、文法、医学和科学的著述。

[5] 约在公元2世纪通行于埃及的闪—含语,代表古埃及语的最后阶段。与使用象形文字、僧侣体文字、通俗体文字的早期埃及语相反,科普特语使用希腊字母并增加7个借自通俗体文字的字母。学者们常把科普特语分为6种方言,其中4种通行于上埃及,两种用于下埃及;它们的相互区别主要在语音体系方面。上埃及的法尤姆方言,主要通行于尼罗河西岸,一直使用到公元8世纪。艾斯尤特(也译艾西尤特)方言通行于艾斯尤特周围,公元4世纪为其全盛时期,阿赫米姆语通用于上埃及阿赫米姆城一带。塞得语原为底比斯附近的方言,公元5世纪后,成为上埃及的标准科普特语,标准科普特语是有很多文献的著名方言之一。下埃及方言巴什姆尔语已很少为人所知(现存有少数方言词语)。原通行于下埃及西部和亚历山大城及孟菲斯城的波海尔语,自11世纪以来,一直是全体科普特基督教徒的宗教语言。最晚期的科普特语文献溯源至14世纪。

[6] 分散地通行于从埃及到大西洋沿岸,从尼日尔河到地中海整个北非地区。柏柏尔诸语言和闪米特诸语言、库施特诸语言以及乍得诸语言同属闪—含语系。这个语族包括:塔马舍克语,通行于撒哈拉中部和尼日尔河北部的图阿雷格人中;沙维亚语,通行于阿尔及利亚的沙维亚人和卡比尔人当中;里夫语和塔马齐格特语,通行于摩洛哥;施卢赫语,通行于摩洛哥和毛里塔尼亚的施卢赫人当中;泽纳加语,通行于塞内加尔;还有已消亡的古利比亚语。柏柏尔诸语言在语音体系上相互差别很大,在语法和词汇上仅有少许区别。除操塔马舍克语者仍在使用稍加改变的古利比亚文字外,本语支所有的语言至今都使用阿拉伯文字。柏柏尔语有很多阿拉伯语借词,同时也包括古代拉丁语和迦太基语的借词。除了有用古利比亚语所写的简短铭文及少数现代宗教文献外,柏柏尔语事实上没有别的书面文学作品。

[7] 属印度-伊朗语族伊朗语支。伊朗官方语言,阿富汗也普遍使用。古波斯语使用到公元前3世纪左右,有许多楔形文字碑铭,最著者是大流士一世的贝希思教铭文,铭文用古波斯语、依兰语及阿卡德语对照镌刻。中古波斯语通行于公元前3世纪至公元9世纪,以阿拉米字母书写,有许多萨珊王朝铭文及祆教、摩尼教文献;钵罗体语即萨珊王朝的官方语言。现代波斯语用阿拉伯字母书写,有许多阿拉伯语借词,语法比古代和中古波斯语简单,除表示名词及代词为直接宾语的形式之外,已经没有格的屈折变化,所有格用特殊后缀加于表示所有物的名词之后,动词保有与其他印欧语相关的一些人称词尾,但以前缀、中缀及助动词来表示时态、语气、语态及否定等。

[8] 孔令涛:《文化大背景中的阿拉伯文学和欧洲文学影响研究》,第71页,宁夏人民出版社,2014年版.

[9] 希提:《阿拉伯通史》,第357页,马坚译,商务印书馆,1995年版.

[10] 邵基·兑夫:《阿拉伯埃及近代文学史》,第1—2页,李振中译,人民文学出版社,1980年版.

[11] 孔令涛:《文化大背景中的阿拉伯文学和欧洲文学影响研究》,第179页,宁夏人民出版社,2014年版.

[12] 孔令涛:《文化大背景中的阿拉伯文学和欧洲文学影响研究》,第180页,宁夏人民出版社,2014年版.

[13] 孔令涛:《文化大背景中的阿拉伯文学和欧洲文学影响研究》,第225页,宁夏人民出版社,2014年版.

[14] 汉纳·法胡里著,郅溥浩译,《阿拉伯文学史》,第450页,宁夏人民出版社,2008年版.

[15] 希提著,马坚译,《阿拉伯通史》,第890页,商务印书馆,1995年版.

[16] 汉纳·法胡里著,郅溥浩译,《阿拉伯文学史》,第378页,宁夏人民出版社,2008年版.

[17] 绍基·兑夫著,李振中译,《阿拉伯埃及近代文学史》,第21页,人民文学出版社,1980年版.

[18] 孔令涛:《文化大背景中的阿拉伯文学和欧洲文学影响研究》,第380页,宁夏人民出版社,2014年版.

[19] 汉纳·法胡里著,郅溥浩译,《阿拉伯文学史》,第380页,宁夏人民出版社,2008年版.

[20] 汉密尔顿·阿·基布著,陆孝修、姚俊德译,《阿拉伯文学简史》,第171页,人民文学出版社,1980年版.

[21] 孔令涛:《文化大背景中的阿拉伯文学和欧洲文学影响研究》,第202页,宁夏人民出版社,2014年版.

[22] 绍基·兑夫著,李振中译,《阿拉伯埃及近代文学史》,第19页,人民文学出版社,1980年版.

[23] 绍基·兑夫著,李振中译,《阿拉伯埃及近代文学史》,第16页,人民文学出版社,1980年版.

[24] 汉纳·法胡里著,郅溥浩译,《阿拉伯文学史》,第381页,第宁夏人民出版社,2008年版.

[25] 绍基·兑夫著,李振中译,《阿拉伯埃及近代文学史》,第180—181页,人民文学出版社,1980年版.