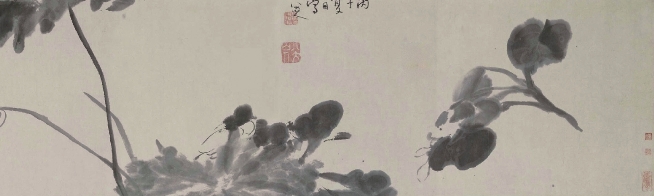

008 墨痕无多泪点多—朱耷(八大山人)《墨荷图》

《墨荷图》,清代,朱耷(八大山人)作,纸本墨笔,纵160厘米,横80厘米,现藏于天津博物馆。

八大山人,一个听起来颇为怪异的名字。支离的身世,怪诞的画面,禅偈般的诗文,天书似的题款,似哭似笑、非哭非笑、太多的迷惑和不解,一个孤苦而睿智的灵魂哭笑癫狂间为我们设下一个个悬疑,也留下无尽猜想的空间。家国巨变成为贯穿这位逝者一生的无尽之痛。他在战栗和挣扎的孤恨中走过自己凄楚哀怨的人生。从浮华的、贵胄的俗世遁入空门,由明王朝宁献王的九世孙削发为头陀。面对的不再是丝竹管弦、不再是蛾眉皓齿、不再是金玉膏粱,而是深山古寺里的寒磬孤钟,落日斜晖中的古树昏鸦。他由一个风华婉转的倜傥才子,一个锦衣玉食的帝王苗裔,一变而为斋供麦葵、烧火敲钟的僧人。他以避世姿态度过了80年的漫长岁月,把人生的悲伤和超越,用奇绝的、自成一格的方式,给予了最为充分的传达。在他创造的怪异夸张的形象背后,既有基于现实的愤懑锋芒,又有超越时空的苍茫空灵,他以豪迈沉郁的气格、简朴雄浑的笔墨,开拓了中国写意画的全新面目而前无古人,获得至圣地位。

出淤泥而不染

八大一生爱荷、梦荷、吟荷、写荷、画荷,荷花是他艺术生命的重要组成部分。这幅《墨荷图》,画面墨荷生动,各有姿态,荷苇修长弯转,插拔若钢筋般的坚韧而富有弹性,荷叶多呈放射状,完好的不多,大多为残败之叶,荷花藏于叶与叶之间,透出一股凄凉如水的荒凉、寂寞、冷隽的气息,让人有一种说不出的寒噤,透过画意的愁绪不已,似乎能听到来自岁月深处八大山人心灵的啜泣声。

他还有一幅《荷凫图》。整个画面,意趣盎然,浅水露泥,荷柄修长,扶摇直上,亭亭玉立,具有君子之风。水中露石,组合得当,用笔放逸,疏秀而具生气。上下两鸟都栖一足,悬一足,没有一点安全感,使人有不可一触,触之即飞的感觉。此也与八大山人一幅草书横幅“时惕乾称”暗合,想保存自身周全,唯有时刻警惕。这些诗书画卷,都是身为明朝遗民的八大山人一生无奈却真实的写照。

八大山人的这两幅荷花图,其荷比人高大许多,气势浩然,须仰视才行。它们都没有去再现夏日荷花那千娇百媚的摇曳姿态,让人感怀“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的美景,而是通过傲立倒插的荷杆,犹如钢筋铁骨承受“炎凉高冠”的巨大压力,但几片荷叶仍舒展高舞,生动,鲜活。读山人的水墨荷花,如同品一杯西湖龙井,初次品尝,淡然寡味,不知好在何处。时光荏苒,待你尝遍了世上所有的甜饮和浓茶烈酒,厌倦了声色名利,再次定下心,慢慢消受一杯那淡淡的栗子茶香,会别有一番滋味在心头。八大山人有一句诗“墨点无多泪点多”,表达了自己的创作状态,他用毛笔接触纸留下的痕迹,是大胆的挥洒,也是悲愤的心情,是生命的直接反映,是中国文人表达自我的一种方式。相比同一时期钻进故纸堆的“四王”,演绎的是不同的生命状况。艺术是孤独的,却能显出最灿烂的生命火焰。

除花鸟外,“八大”的山水画成就也是极高的。中国文人山水画开拓于黄公望、倪瓒,大成于八大山人,但是八大的山水画只是一抹山影,而不是具体的山水,连绵的山水在画面中被简化,成为了“有影可追、无迹可寻”的幻影,这样的表达方式也被后人解读为用悲伤的心情画出压抑的、国破家亡的残山剩水。无疑,八大山人的艺术是孤独的,他不在乎别人的眼光,没有对象性的时候,显现出的是生命本身的颜色。八大山人制定了一个充满了个人的意义和艺术的姿态的独特视觉词汇,他经常将不寻常的元素并置,但其背后的含义是难以捉摸的。在他作品简洁、幽默的表象下,隐藏着对自己的命运和家国黑暗的前景。

家国巨变,身世坎坷

八大山人(1626~1705年),本名朱耷,又名朱由桵,是朱权的九世孙。他生长在一个充满文化艺术氛围的家庭,祖父和父亲都擅长书画。身为贵族子弟,接受到良好的教育,加上天资聪颖,8岁时就能作诗,悬腕写北宋书法家米芾的小楷,11岁画山水,显示出非凡的艺术才能。因为自家的藩国、封号被撤,八大山人早年曾醉心于科举,希望通过仕途而显达。他熟读儒家经典,十几岁时就顺利考中了秀才。然而命运的转折在1644年3月19日发生了,崇祯皇帝自缢,延续了276年的大明王朝就此终结。对只有19岁的朱耷,生活的序幕才刚刚拉开,可一切都改变了!“天崩地裂”,这4个字可以概括改朝换代带给这个性情孤介、有着强烈家族感的孩子的全部感受。他躲过了清廷对明室残酷的宗族灭绝政策,奇迹般地存活了下来。“愧矣!微臣不死,哀哉!耐活逃生。”这一血泪交并的对联记叙了自己在生死劫难中的惨痛心情。祸不单行,不久父亲和妻子相继离世,内心极度忧郁、悲愤的八大山人已经无路可走。为了躲避清军的追杀,1648年,他在江西奉新的耕香院落发为僧。没几年,竖拂称宗师。36岁时,想“觅一个自在场头”,来到青云谱,一住就是20多年。59岁还俗,晚年靠卖画为生,一直到80多岁。

《个山小像》中刻画的朱耷形象是这样的:面容清瘦,神色安详,但在淡然的目光中透出坚忍和一丝不易察觉的迷茫。这是49岁华诞(五月初七)在奉新芦田耕香院,黄安平为八大所绘,上有友人饶宇朴、彭文亮、蔡受等跋三则,自题六则,第一次出现“西江弋阳王孙”印。他对这幅小像显出异乎寻常的喜爱,一直随其身,须臾不离。它记录了八大在不同时期的不同感悟,如谶语,似天书,透露出一段段艰苦的心路历程。如八大山人自题:“生在曹洞临济有,穿过临济曹洞有。洞曹临济两俱非,嬴嬴然若丧家之狗。还识得此人么?罗汉道底。”这段诗偈说过去的20多年,一直在苦苦追寻,想要通过皈依佛门来安顿跳荡不羁的灵魂,但是今天,当面对自己的画像审视自我的时候却发现,曹洞也好,临济也好,都不能让自己的心灵得以休歇,都不是可以依托灵魂之所!奉佛而非佛,奉佛而疑佛,这疲惫不堪、彷徨无依的人是谁?谁又是我?为何?为何?又如自题“没毛驴,初生兔。剺破面门,手足无措。莫是悲他世上人,到头不识来时路。今朝且喜当行,穿过葛藤露布。咄!”多少年的参禅悟道,于家国何补?于社稷何益?他反思着,自责着,这痛苦不堪的追问让他对自己的生存价值进行了全面的否定。快走吧,脱去这一切桎梏,走自己当行本色之路!彭文亮、蔡受的跋文进一步交待自己的身世。康熙十六年(1677年)二月,胡亦堂到临川任。秋,八大山人便尾随其后,在临川略住时日,中秋后即回奉新。此一回奉新,八大山人在《个山小像》再题三则,将自己遁入佛门的窘态、灯统,以及所修法门的情况一一交待完毕后,便将《个山小像》留在奉新耕香院,再返临川。从此走上了一条还俗的不归之路。

纵观山人一生,或道或释,或隐或显,或癫或哑,或醉或醒,或蓄发生子,行也罢,藏也罢,都是他为生存、为生计的一种手段。或许,八大山人从来就不是一个真正意义上的出家人,他一生从未真正的隐遁过。

破得笔墨禅,一通了百通

八大山人的书、画呈现出一个绝非静穆的世界。一阵阵喜怒哀乐的感情旋风一般震撼着观者的心灵。八大山人把他的家仇国恨凝聚于笔端,倾泻于画面,这是一个喜则大笑、悲则大叫的性格。有时,表面看是无声的、沉默的,但内心里却藏着一座火山;有时,火山爆发了,嘻笑怒骂冲天喷射;也有平静的时候,但那是对世界的冷眼傲视。八大画树干枝少叶,画石丑怪嶙峋,画蕾孤独一朵,画荷伤残一片,画鱼画鸟多白眼向天,其鸟造型独特,或蹲或卧,无精打采,画面冷气逼人,气氛萧条,让人感受到一种从未有过的悲凄。透过八大山人看破红尘的表情,依然能听见大师内心深处的呐喊。一面是超尘出世的青灯古佛、暮鼓晨钟,一面是丧国巨痛那奔涌不息、抑郁积聚的炼狱之火。他以大写意的笔墨,将自己的满腔悲愤发泄于书画之中,他笔下的一枝一叶,是自己生命的骨血;他画出的鸟啼涧鸣,是他内心无声的哭歌;他勾出的丑石怪禽,是他倔强性格的写真。八大山人是一支笔,这支笔下的鹰,白眼朝天,桀骜不驯;这支笔下的鸟,单足独立,势不两立;这支笔下的荷,离根飘零,身世孤凄。最美丽的孔雀在这支笔下,也变得皮塌毛落,丑陋不堪,只剩下三根花翎,暗讥三眼花翎的清朝权贵。世界在他的笔下,只是枯枝、残叶、衰草、怪石、寒江拼凑而成的残山剩水,万物在他的笔下都有了灵性,充满着生命的痛感、傲气和怜悯。八大正是通过笔墨纸砚的独语释放着内心的绝望和凄楚,从而穿过了任何人都无法逾越的时空隧道。

大孤独,大悲寂

和西方绘画不同,在中国画的素纸上,看的绝不单单是画,在中国文人的标准中,“诗书画印”是一个整体,“八大”的作品离不开书和印,其中也隐藏着很多的“密符”,有些至今还没有解开。对于字,首先从“八大山人”的落款开始提起,八大山人大约在1648年进入佛门,1680年离开寺院生活回到南昌,1684年(62岁)开始用“八大山人”的号。“八大山人”不是“八大”之“山人”,而是“八大山”中“人”,说自己尽管离开佛门,却是永远环绕在佛周围的弟子。“八大山人”在书写上可以呈现出“哭之”“笑之”两种形态和理解,也是八大人生态度的体现。

再说说“印”,从古至今每个中国画家都会有很多不同的印,除了最普通的名字印之外,八大比较有名的有“驴印”(八大曾以“驴”为号,自嘲连驴都不如的生活)、十得(佛教语),也有些印至今无法破解其含义。八大由于他的特殊身世,和所处的时代背景,使他的画作不能像其他画家那样直抒胸臆,他用古人有根据而不常见的异体字、草法,写平常人难认的草字;用佛门的禅典、话头,采用僻典和省略字词的句法,作隐晦的诗和偈;创造有寓意而不明显、不易破解的合形文花押。(如一枚形状像乌龟的画押,实际为“三月十九日”几个字变形组成,这是明朝末代皇帝崇祯自杀的日子,也是八大山人心中永远的痛。)他还用古法篆刻既难认又难懂的图章,用在自己所见到的花、鸟、鱼、虫、草以及各种动植物的画作上。自59岁开始以前的字均弃而不用,署款时将“八大山人”连笔写成“哭之”“笑之”字样,后人在研读中感受到了山人的无奈和无助、辛酸和辛辣、愤恨和愤怒,更欣赏山人在绝境和困境中,那始终贫贱不移的傲骨。

顺治六年(1649年),清兵攻破南昌,昌王一支90多口被杀,仅昌王一人逃出,八大在极度恐惧中隐居,终于发了癫狂。他开始趴在地上大哭,而后仰天大笑不止,笑完又跳起来大哭大喊;或大声唱歌,或在市上乱舞,市人怕被他扰,便把他弄醉,癫狂才止。经过一年多的精神折磨,八大依旧恍恍惚惚,戴着布帽,穿着僧袍,拖着露出脚后跟的鞋子,舞动长袖在市上游荡,引来孩子的追逐取笑。第二次是康熙十七年(1678年),清王朝为笼络人心,诏征博学鸿儒。临川县令胡亦堂将其请到官舍好吃好喝好招待,八大抵触至极,勉强住了一年多,再次忽发癫狂,撕了身上的衣服,大哭大笑后走回南昌。此后,八大在作品上所书的“八大山人”很像“哭之”或者“笑之”,且将那种隐痛寄寓于其诗“无聊笑哭漫流传”,以表达故国亡之,哭笑不得的心情。

与八大相类似的,便是用生命在画布上燃烧的西方画家凡·高。100多年前的凡·高为追求艺术几近疯狂。1888年,凡·高在极度压抑下,用暴力攻击了他的好友高更,之后割了自己的左耳,这是凡·高第一次疯病发作,并因此被捕入狱丢进精神病院。他出来后,居民认为他的暴力倾向让他们感到恐惧,便向地方管区报告,凡·高再次被捕。与凡·高不同的是,八大选择了遁入空门,而凡·高在与现实世界抵触的时候,选择了死亡。1890年5月,凡·高移居巴黎近郊后,仍然持续作画,但两个月后举枪自尽,结束了流星般短暂的闪耀生命。八大与凡·高的艺术生命一直影响到21世纪,穿越时空,他们用疯与癫的叛逆眼睛凝视世界,也许正是艺术大师的高明而又悲惨之处。

今天,当那么多八大山人的画呈现在观众面前时,我们的情绪随着八大山人的画起伏跌宕。许多艺术家少的正是画家的真实生命感受和炼狱般的经历,那些艺术家所画的人物与他们自身的生命激情没有密切的血缘关联,他们强调传神,也是很传神地在描绘着一种异己的著名人物或重要场面,艺术家本人的灵魂历程并不能酣畅地传达出来,所以他们的画在打动人心、撼人心魄,唤起人的生命感方面就差了一大截,而八大山人却是以自己的人生遭际苍凉感受入画。看八大山人的作品,是在阅读一个大孤独、大悲寂的灵魂,如同站在深秋或初冬的寒风中,枯叶从身边扫过,我们会情不自禁地打一个寒噤。八大山人的一生是悲愤的一生,是凄苦的一生,从国破家亡想喊不敢喊,到遁入空门想诉不能诉,从驻守道观“哑”字署门,到撕毁僧服被逼成疯,八大山人经历了人类历史上罕见的生命炼狱……当八大山人用自己真诚如赤子的心性面对万物、用简洁至极的笔墨传达天地无言之大美的时候,绝想不到在他身后会有那么多的崇拜者。300年来他饮誉画坛,“扬州八怪”、吴昌硕,近代齐白石、张大千、潘天寿、李苦禅等画家都不同程度受其影响。

1959年,为纪念这位伟大的艺术巨匠,在青云谱建立了“八大山人纪念馆”,它是我国第一座古代画家纪念馆。1985年,联合国科教文组织宣布八大山人为中国十大文化艺术名人之一,并为太空星座命名。八大啊,国破家亡、腥风血雨、亦僧亦道,他想过身后有此等殊荣吗?如今,八大存世的画在拍卖行一幅少则几十万、几百万,动辄几千万,有的甚至上了亿,并且价格还在不断攀升。生前那么孤寂清寒的他,60岁后靠卖画为生的他,在“手病得不大好使,画不了画,没米下锅,不得已便开口借钱”时,为生计而一直创作到生命尽头时,敢想身后有这等富贵吗?