忆子恺老师——纪念丰子恺先生逝世四周年

毕克官

电话接通了,一个陌生的青年妇女的声音:

“爸爸欢迎您来,请三点钟到,好吗?”

她就是丰一吟。就是《辞缘缘堂》里那个勇敢地冒着敌寇轰炸从学校跑回家的女孩。

这是1959年4月阳春的一个下午。三点整,我以激动而又忐忑的心情踏入了前门外东方饭店的一个房间。丰子岂先生,我没有见过,但对他并不陌生。初次见面,给我的印象正如许多文章介绍的,他是位谦虚和蔼的学者,他的谈吐,正像他那些言简意深的画幅,虽是寥寥数笔,却很耐人寻味。这天的谈话,我表示了要向他学习,请他以后多指教的愿望,他却谦虚地说:

“我也没什么经验,都是过去的事了。以后就多联系吧!”

盼望了多年的见面,终于实现了。归程之中,“就多联系吧!”总是回旋在脑海里。我是多么高兴!

(一)

为了说明见到子恺老师的兴奋心情,让我稍费篇幅,从三十年前说起吧!

在故乡中学里一个偶然的机会,我看到了一本子恺老师的《民间相》。说也奇怪,我立即被这本小小的画册征服了。它像磁石吸铁一样吸引着我,使我爱不释手。从此,《子恺漫画》就在我心底刻下了深深的印痕。

1948年,我赴北京读书,路过天津。在住所的一堆旧报纸里发现了连载的《子恺漫画》。我这个刚刚离开故乡来到大城市的青年,对花花绿绿的天津市街没有多少兴趣,却一头扎进了旧报纸堆。经主人同意,我整整干了一天半,把《子恺漫画》全剪下来,到北京安顿下来后,把它贴成了厚厚的一本。这是我有生以来收藏的第一本画册啊!不到一年光景,平津解放战争打响了,学校停课,我也有家归不得,有了空闲仿照《子恺漫画》的风格,描画起我的学生生活。这是我从临摹进入创作的第一步,是我第一次的漫画创作,也是我第一次用《子恺漫画》的形式反映生活。

从中央美术学院毕业后,我被分配到《漫画》编辑部工作(图一)。“无巧不成书”,单位安排由我和子恺老师约稿。在“公事公办”地约了一阵稿子以后,我终于利用组稿的机会以个人名义大着胆给子恺老师写了信。不久,我得到了热情的回信。所约画稿也同时寄到了。这就是发表在《漫画》第133期的《杨柳青粪如金》。正是这幅画,在我和子恺老师之间搭起了桥,使我渴望已久的心愿终于在一个杨柳青青的季节实现了。

图一 毕克官被分配到《漫画》编辑部 董纯琦摄

(二)

在与子恺老师交往的过程中,对我来说,最为珍贵的还是他在艺术上对我的一系列指教。

记得早在他给我的第一封信里回答我的讨教时,首先强调的一点,是生活对漫画作者的重要性。他写道:“从我自己的体会,生活很重要。生活是文学艺术‘唯一的源泉’,这话很对。”后来,不论在北京还是在上海,他都反复强调这一点。有一次我把他的画集《云霓》带到他下榻的民族饭店,请他谈谈创作经验,他一面指着一幅幅农村生活场景,一面对我说:

“这一本里的画,都来自生活。是我亲眼看到,有亲身感受,当场描下的速写。离开了生活,我画不出来。”

1962年,也是在民族饭店,当他又一次提到生活问题时,他从我胸前取下钢笔,接过我手里的笔记本,一面描绘一面讲述他的一个经历:

“早年在上海。有一天,走在南京路上,我对眼前形形色色的都市光景没有白相的兴趣,只想快点走过。正行走间,眼前一棵小树,树上靠了一个梯子,一个粗大的铁链,一把大锁,把树和梯子锁在一起。我见了这景象,觉得触目惊心,不觉站住了。铁链和《邻人》一画里的铁扇骨一样,反映了人世间尔虞我诈,相互防御的不正常关系,是人类丑恶和羞耻的象征。”他说,这个景象他没有画成画,但印象极深。他告诉我,他的许多作品,像《最后的吻》、《两重饥饿》、《高柜台》、《赚钱勿吃力吃力勿赚钱》等都是来自当时的社会生活。他说,离开了生活,就没有这许多感受,画不出画来,也反映不了当时的社会。

1962年,我出差到上海,去探望子恺老师时,他领我到楼上看他的书房“日月楼”。他说自己上了年纪,跑不动了,又忙于翻译日本文学巨著《源氏物语》,难以深入生活了。他风趣地说,他现在只能坐在书房里看太阳和月亮了。但是,每年他都尽可能到外面跑跑,参观参观。1961年他曾随上海政协参观团到瑞金、井冈山等地游览,行程五千里,一路上吟诗作画,抒发自己热爱祖国热爱新社会的情怀。当他知道几天之后我将到上海郊区的淀山湖去体验水乡生活时,他认为这很好,嘱咐我趁年轻时多深入生活和熟悉生活,也要多写生。他语重心长地说:

“你们现在的条件比我们那时好多了,国家重视。我们那时只能‘走马观花’,现在你们可以深入进去了。”

子恺老师一向强调生活的重要性。早在四十年前他就著文写道:“我一向抱着一种信念:‘艺术是生活的反映。’我确信时代无论如何变化,这道理一定不易。”( 1932年《艺术的展望》)在那个时代里,作为一个艺术家能有这样精辟而坚定的艺术见解,是难能可贵的。四十年过去了,漫长的岁月证明子恺老师的话是正确的。

(三)

“要学诗人的眼睛。”——这是子恺老师反复指教我的又一点。和子恺老师每次会晤,我几乎都要请他讲讲早期那些看来内容都极平常,但很挑动心弦的画,是怎样找到画材的,非常想知道里面的“奥妙”。而子恺老师每次的回答,都离不开“要学诗人的眼睛”这句话,所以给我的印象特别深刻。

子恺老师告诉我,诗,尤其是古体诗词,篇幅短,字数少,但包含的内容却深而广。这就逼得诗人练就了一双很厉害的眼睛,能从复杂的世态中,能从表面现象中看出有意义的东西,用今天的话说,就是典型意义的东西。加上诗人又很富有想象力,一经艺术加工,使得即使平凡的事物也会变得含意很深。他指着我带去的他的彩色画集里的一幅《春在卖花声里》说:

“一般人只看见花和钱,而诗人却把卖花声和春天联系起来。同样的,蜘蛛网上粘了些花瓣,也没逃过诗人的眼睛,一经点题,借景抒情,寓意就深刻了。”他说,诗人表达感情大多是用形象描写的方法,这使得他们观察生活的方法也特殊。他认为,诗人的观察方法,值得画家学习。他说,文学里的绝句字少而精,意深而长。好的漫画也应当如此。他个人最喜爱“言简意繁”的漫画。他几次提到陈师曾的那些寥寥数笔、意到笔不到的画。有一次还将《独树老夫家》描出来给我看,说很有意味。至于日本画家竹久梦二的画,他更是多次在文章里推荐介绍。

他告诉我,他早年受古诗词的启发,学着像诗人那样去观察生活。他的《都市之春》、《最后的吻》、《生机》等画,就是因此而得到画材的。当他在喧闹的十里洋场,高楼大厦之间看到一纸风筝时,精神为之一振,“哦!春天来了!”觉得很可入画,不能放过。

他说,诗言志,画画也必须有感而发,只有当自己很想画时,才能画得好。说他早期的一批画,并不是为发表而画的,兴到提笔,信手拈来。像《人散后,一钩新月天如水》、《花生米不满足》、《阿宝赤膊》、《表决》等多是画在香烟盒纸、包装纸背面的,并没有想到拿去发表。是后来被《我们的七月》和《文学周报》拿去,被郑振铎先生冠以《子恺漫画》的名称发表出去的。后来的《邻人》也是这样,即使闭上眼睛,那个大铁扇骨也总会在眼前出现,希望人世间早日把这耻辱的象征消灭掉。因此,后来刻了一方图章曰“速朽之作”,盖在这一类的画上。他说,画这幅画时,他自己是有“创作冲动”的。

(四)

子恺老师还经常提醒我,要画好画,也要学点文学,尤其是诗词,以丰富自己的艺术修养。在我的印象中,他提得最多的是鲁迅、朱自清和李叔同。他说鲁迅的书非读不可。他说朱自清先生的散文文笔优美,像诗一般。说他与朱先生早年同在浙江白马湖春晖中学教书,朱先生两次为自己的画集写了很好的序文。是啊!朱先生曾把自己欣赏《子恺漫画》称为“嚼”,说有些画“像吃橄榄似的,老觉着那味儿。”这是何等内行又是何等精辟的见解啊!正由于他们在艺术上彼此相知,才结下了可贵的友谊。子恺老师也多次提到他的老师李叔同先生(即弘一法师),说李先生多才多艺,知识渊博,很值得学习。

子恺老师认为,如今有些青年人只顾画画,不沾文学的边,这是不好的。如果认为读点文学,尤其是读点诗词是浪费了时间,那是一种短视眼。他的这番话,看似极平常,实则非常深刻。他这是花费了心血,耗费了时光才得出的经验之谈啊!熟悉《子恺漫画》的人都能体会到,他那些感人至深的画幅,与文学,包括诗词,是有着多么密不可分的内在关系!

子恺老师知道我不会作诗,有一次,对我说:“‘熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟’,你不会作诗,多读些诗也好。”

说完,还找出了纸笔,写下平仄口诀,对我讲解起平仄常识来。当时子恺老师已是六十五岁高龄,我自己也已三十出头有了两个孩子了,老人家像教一年级小学生一样,手把手地对我进行启蒙教学的情景,我是怎么也忘不了的。1960年,我离开原来的部门,转到《美术》编辑部工作,尽管文字工作对我来说是外行,但觉得对我的绘画创作有帮助,所以欣然接受了这个工作。当我后来把这想法说给子恺老师听时,他表示赞同,说:

“好的,好的,有好处。”

对此,子恺老师的艺术实践,不是早已作出了很好的回答么?

(五)

和子恺老师相处, 自然会较多地谈到他那些动人的儿童画。他说,解放以后很多人都问他是怎么画出那些画的。

负责编选他的画集的文艺评论家王朝闻,也曾请他写这一方面的体会。但他觉得不好谈,因为他画那些画时,只不过是描下了自己的所见所闻,记下自己的感想,很少去考虑什么“创作问题”。

有一次,子恺老师告诉我说,孩子的心理和生活有孩子的特点,大人应当了解。只有了解了,才能发现孩子世界的秘密,去进行生动的描绘。他自己就是常常变了儿童而观察儿童的。他问我是否观察过自己的孩子,是否了解他们。我说观察有一点,但谈不到了解。子恺老师笑着说:

“要画好孩子,必须设身处地。”

子恺老师谦虚地说他谈不出什么经验,这“设身处地”不正是他宝贵的经验么?而我自己的毛病正在于不能“设身处地”,只想向老师讨求什么“秘方”。打这以后,我就有意识地注意这方面的锻炼,逐渐地,略见收获,创作出《我看报》、《早晨好!》、《警察叔叔》、《奶奶洗脸不哭》、《抬着走》等画。事有凑巧,正当《我看报》、《奶奶洗脸不哭》(图二)于1962年3月20日在《人民日报》发表那天,子恺老师再次由上海抵达北京出席政协会议。当我去民族饭店探望时,先是同屋的王个老(王个簃先生)对我表示祝贺,接着子恺老师从桌上翻出那天的报纸,指着那幅《我看报》说:

图二 《童心》二幅毕克官作(1962年)

“好的!好的!这小家伙,这样子看报,有意思!”(画的是孩子将报纸铺在地上,将整个身子趴在上面“看”报)

这次会议期间,当小组会讨论到文艺的方针政策时,子恺老师曾以此画为例,发表了“像这样的小花,也应当让它开放”的意见。这是事后我再去探望他时,他亲口告诉我的。这件事,也使我体会到了长者对后学的鼓励和关心。

也是在这次政协会议期间,我参考《瞻瞻的日记》,将自己平时的观察笔记整理成一篇《宛婴日记》,记述了我“设身处地”地理解孩子的心得体会。我把原稿拿到旅店请子恺老师教正,老人家给改动了几个字,表示可以,说画孩子只有理解他们,才能表现他们,才能做好儿童教育工作。这次政协会议还没有闭幕时,这篇小文就在《人民日报》发表了。尽管它是我向子恺老师学习的一份不成功的答卷,但却是一份有纪念意义的答卷。

1963年,我到北京郊区从事“文化下乡”工作,因工作关系,我有机会较长时间地接近农村孩子。我当时把这样的生活看得十分珍贵。因为,如果说在这之前我由于条件的局限只能观察自己的孩子(当然他们也是新一代中的一个),那么,现在已从狭窄的小圈里,到了广阔的天地,并能真正接近和熟悉劳动群众的孩子了。我和他们中的许多人交上了朋友。我给他们放映幻灯、开阅览室;他们也对我关心备至。我们之间的感情是真挚的。这种相处,使我进入了又一个天真烂漫的儿童世界。当时我写信向子恺老师报告,他回信热情地鼓励我要深入生活,画出好画来。我的《有趣的书》、《果熟季节》、《叔叔,您有小人书吗?》等画和短文《我和我的小伙伴》(均发表于《人民日报》),表达了自己对这些小朋友的喜爱,记述了自己投身广阔天地的新感受。如果我这时期在创作上也算取得了一点成绩的话,是与子恺老师的指导分不开的。

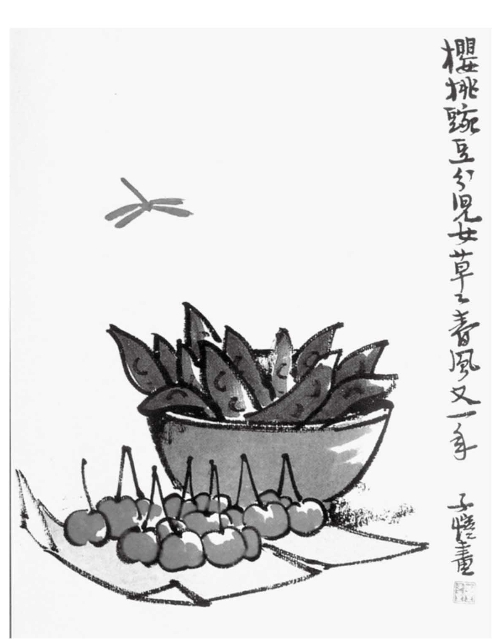

图三 丰子恺先生以相同题材的画作加写贺词,赠贺毕克官初生女婴,并以该画题意命名为“宛婴”

我的第一个孩子出生后,我写信把消息告诉了子恺老师。几天后,回信来了。除了祝贺之外,还寄赠了一幅画《樱桃豌豆分儿女,草草春风又一年》,画上题字曰:“此画为我六月一日儿童节所作。克官来信言是日初生女婴,特命名为宛婴。”(图三,原画在“文革”中散失)前面提到的《宛婴日记》里的主人翁,就是这个女孩子。在和子恺老师交往的那些年,也正是我忙碌地学着带孩子的时候,子恺老师对我也关心到了。有一次,我打开他的来信,见里面有一张图画,画着一匹红马,背上驮了一只浅绿色的狗。我很纳闷:“这是干什么?”看完了信,我才明白,原来老师在给我写信之前,一面抱了小孙女,一面画给她看,这张图画实际就是一份图画教材哩!子恺老师说,这个办法我也可以试试,是小孩子喜欢的一种玩法,同时也是从小时候就对孩子进行美术教育的一种方法。我当时十分感动,心想,子恺老师真是关心下一代的成长啊!我不由地想了很多。是的,子恺老师重视对青少年的美育教育,早就闻名于世了。他写了大量启蒙著作,作出了很大的贡献。这些著作都深入浅出,生动易懂,受到青少年的欢迎,受到成人们的称赞。去年,我去探望了子恺老师的老友、老教育家叶圣陶老先生,他提到了子恺老师在这一方面的贡献。说子恺老师不是死板板地讲道理,而是写得很生动。叶先生认为要做到这一点,是很不容易的。我以为,作为艺术启蒙教育家的子恺老师,在对待为青少年写作这件事上,也和他对儿童画创作一样,也是“设身处地”地理解他的小读者,并为他们着想的。因此,才能成功地写出了那样多的受到小读者和成年人都欢迎的通俗读物。这一点,同样也值得今天的我们认真学习。

“十年内乱”,丰子恺专案被列为上海文艺界的几大专案之一。子恺老师,受到“四人帮”残酷迫害!

作为多年受子恺老师指导的我,这个漫画后学者,多么盼望在断绝往来达八年之久以后,能早一天和老师重叙师生之谊。怎么也没有想到,一张讣闻,使我的愿望完全破灭了。子恺老师在“文革左祸”的迫害下,过早地离开了我们。

(1979年4月《新文学史料》)