-

1.1前 言

-

1.2目录

-

1.3小中见大 弦外余音——《子恺漫画》艺术探析

-

1.4《子恺漫画》溯源试答——答友人问

-

1.5中国现代木刻版画的先行者李叔同和丰子恺——记现代木刻版画的发现

-

1.6丰子恺套色木刻试析

-

1.7访朱光潜先生——关于《子恺漫画》的两次谈话

-

1.8丰子恺先生两张珍贵的封面设计

-

1.9谁是《中国青年》向丰子恺的约稿人?

-

1.10漫画名称的始用和普及

-

1.11《子恺漫画》初版时的佳话

-

1.12访叶圣陶先生——关于《子恺漫画》的两次谈话

-

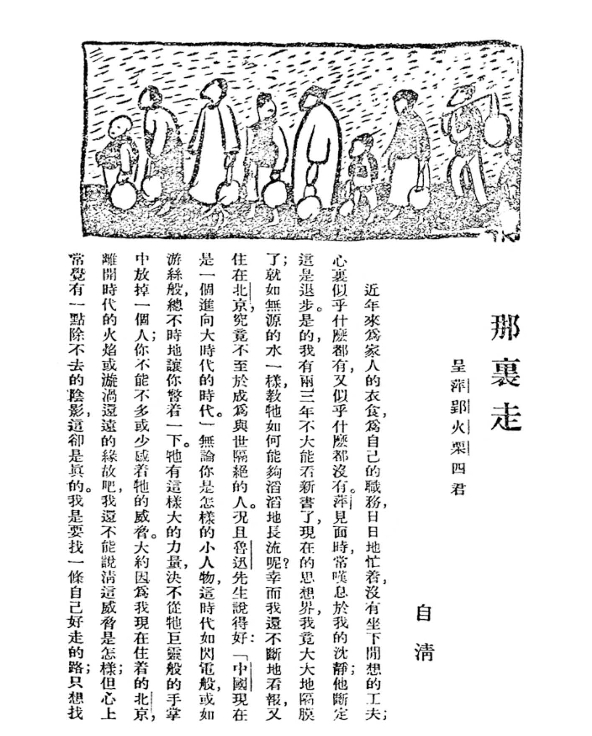

1.13朱自清与丰子恺

-

1.14“纳须弥于芥子”——从《杨柳》看丰子恺散文的主要特色

-

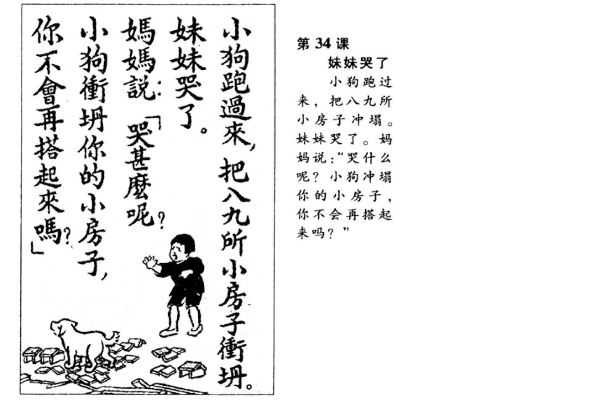

1.15称名也小取类也大——《车厢社会》浅析

-

1.16追踪抗日战争“传单轰炸”的真相

-

1.17《百万传单乃百万重磅炸弹之种子》的历史意义

-

1.18中国近代美术的先驱者李叔同

-

1.19弘一大师广告艺术画发现始末

-

1.20李叔同的另外两个“最早”

-

1.21陈师曾简笔画的发现

-

1.22陈师曾的另外两幅简笔画

-

1.23文艺之“左”“根深蒂固”二例

-

1.24关于拓展丰子恺研究领域的思考

-

1.25忆子恺老师——纪念丰子恺先生逝世四周年

-

1.26学习丰老

-

1.27编后记

-

1.28参考文献

1

走近丰子恺