-

1.1前言 当中国商人掌控世界贸易时

-

1.2第一章 东海缺少白玉床,龙王来请金陵王

-

1.3第二章 欧洲航海家与中国海贼王

-

1.4第三章 “皇商”的失败与“公行”的兴起

-

1.5第四章 “哥德堡”号的奇幻漂流

-

1.6第五章 一口通商的危与机

-

1.7第六章 美国之父,欧洲之父

-

1.8第七章 停滞的帝国,糊涂的使臣

-

1.9第八章 当无限公司遭遇有限公司

-

1.10第九章 宁为一条狗,不为行商首

-

1.11第十章 游走于黑白两道之间的商业巨子——广东十三行与天地会

-

1.12第十一章 高价画家、廉价劳工与免费医生——广东十三行对中国社会文化的影响

-

1.13第十二章 火烧十三行,越烧越排场

-

1.14第十三章 青年富二代之烦恼

-

1.15第十四章 染血的红茶

-

1.16第十五章 孽海花——罂粟的罪恶诱惑

-

1.17第十六章 红与黑——林钦差与伍浩官的终极博弈

-

1.18第十七章 天朝的崩溃——鸦片战争与广东十三行的解散

-

1.19第十八章 从旧金山到上海——广东十三行的转型

-

1.20尾声 辛亥革命与广东十三行的湮灭

第十五章

孽海花

罂粟的罪恶诱惑

众所周知,鸦片在近代史上给中国社会带来了巨大而持久的创伤。在《南京条约》签订之前,由于清朝执行广州一口通商的外贸政策,所以绝大部分外国鸦片都从广东进口。毋庸讳言,广东十三行与鸦片贸易有着千丝万缕的联系。

作为一种舶来品,“鸦片”这个词本为音译,又被译作“阿芙蓉”“阿扁”“阿片”等。它主要由粟目罂粟科的鸦片罂粟蒴果制成,虽然同样是舶来品,“罂粟”一词却是意译,取其种子形状类似舀水的器具“罂”,又接近粟米的植物外观特征,又称“罂子粟”或“米囊花”。除了蒴果之外,罂粟的其余部分不能用于生产鸦片,而蒴果生长12天后就会成熟,成熟后也不能用于生产鸦片。所以,要想获取鸦片,就必须在罂粟蒴果未成熟的这12天内,用特制的三刃刀具在蒴果表皮拉出口子,刀口的深度必须在1—1.5毫米之间(刀口太深或太浅都会影响鸦片质量),使含有生物碱的白色乳汁流出,待流出的浆液稍凝固后,将其刮下晒干,即成为尿骚味强烈的生鸦片;把生鸦片反复在热水中溶解、煮沸、过滤,最终便获得气味芬芳的提纯物“熟鸦片”。生鸦片和熟鸦片都含有大量致瘾性生物碱,具备强烈的镇痛作用。

|

|

| 罂粟 | 熟鸦片 |

|

|

| 盖伦 | 马可·奥勒留皇帝 |

鸦片罂粟原产于东南欧,考古研究证实,这种植物早在公元前5000年的史前时代就已进入了人类的生活,甚至可能是人类最先培植的农作物品种之一。公元前3000年左右,西亚的文明先驱苏美尔人就经常接触鸦片罂粟,称之为“快乐植物”。埃及人种植罂粟的历史也几乎同样悠久,鸦片的主要成分——生物碱“蒂巴因”即得名于埃及古都底比斯。古埃及儿童如果过于淘气的话,父母就会给他们灌服鸦片溶液。此后的中东霸主巴比伦人和亚述人将鸦片分为42种,赞扬它能够包治百病,可见他们对鸦片何等熟悉和喜爱。

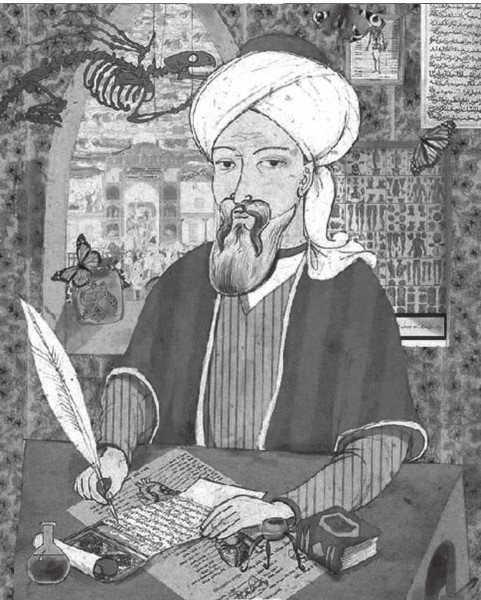

古希腊人由于地理位置接近罂粟原产地,又擅长国际贸易,也很早就了解罂粟。荷马史诗《奥德赛》称鸦片为“忘忧药”,服用者“整天不再掉一滴眼泪,即便他们的父母去世,即便他们的兄弟或亲爱的儿子在他们面前被杀死”。公元前5世纪,希腊医师开始发现鸦片的上瘾作用,并呼吁戒除鸦片。被誉为“医学之父”的古希腊神医希波克拉底斯对鸦片持谨慎态度,认为鸦片如果有节制地使用,是很好的止泻药、麻醉剂、止血药、催眠药,可以治疗多种疾病,但并不能包治百病。可是,罗马帝国时期的希腊名医盖伦却坚信鸦片包治百病,声称鸦片可以治愈头痛、目眩、耳聋、癫痫、中风、弱视、支气管炎、气喘、咳嗽、咯血、腹痛、发烧、黄疸、脾硬化、肝硬化、肾结石、泌尿疾病、浮肿、麻风病、月经不调、忧郁症以及毒虫叮咬等多种疾病。当时,包括“哲学家皇帝”马可·奥勒留在内,大批西方人都是盖伦医生的信徒。马可.奥勒留皇帝每天都要服定量的鸦片,他的名著《沉思录》就是这样撰写出来的。

随着鸦片的使用日益广泛,越来越多的人开始发现它的副作用,这些副作用不仅限于成瘾。作为高效镇定剂,鸦片如果过量服用,会导致心肺功能衰竭,严重时会危及生命。公元前183年,迦太基统帅汉尼拔在被罗马士兵包围时,吞服鸦片药丸自杀,此后鸦片的受害者史不绝书。由于鸦片及其提炼物吗啡和海洛因等如果过度服用,都会置人于死地,因此它们又得到了一个共同的称呼:毒品。尽管如此,鸦片在古代仍然被普遍视为强身治病的药材,大多数服用鸦片的人都因此受益,而没有上瘾或丧命。这主要是因为古人不会点燃鸦片吸食,而是直接吞食鸦片,或将鸦片混入蜂蜜、葡萄酒饮用,经过胃酸处理后,鸦片对人体的危害比较有限。

热衷于在征服地区推广罂粟种植的亚历山大大帝

由于波斯人和马其顿人的扩张,鸦片罂粟被广泛引种到从阿尔卑斯山脉到帕米尔高原的广大地区。在亚历山大大帝死后的一千年内,鸦片罂粟的种植范围都没有越出过他的征服区域。伊斯兰教创建后,鸦片得到广泛使用,成为“圣战”文化的重要组成部分,并“传染”给了他们的十字军对手。伴随阿拉伯人的马蹄和商船,鸦片传播到从西班牙到中国之间的广大土地上,鸦片贸易第一次成为重要的国际经济活动。

公元10世纪,阿拉伯世界迎来了其最伟大的医师伊本.西纳,欧洲人称他为阿维森纳。“伊本.西纳”的意思是“来自中国”,从这个名字判断,他原本是个中国人,也许是公元750年在怛逻斯战役中被俘的高仙芝部下的后裔。他是那个时代最博学的人之一,不仅精通中国、波斯和阿拉伯的多种医书,也系统地研究了希腊和印度的传统医学,并且还是亚里士多德哲学的权威,柏拉图和亚里士多德的多部著作多亏他的收集,才得以在中世纪战乱中保存下来。他传授给西方人号脉、针灸、拔火罐等中国医术,堪称是最早从事中西医结合的实践者,其《医典》是中世纪伊斯兰教和基督教世界共同的最高医学权威著作。但是,伊本.西纳医生酷爱鸦片,而且不守《古兰经》戒酒令,经常把鸦片混在酒里喝,最终因此丧命。

阿拉伯帝国衰微之后,莫卧儿帝国与奥斯曼土耳其帝国逐渐兴起,征服了从巴尔干半岛到孟加拉湾的广阔土地。作为伊斯兰世界的新兴力量,这两个帝国同样热烈地拥抱鸦片,其周边的波斯、阿富汗等国也争先恐后地推广鸦片种植。一位在1546年周游奥斯曼土耳其帝国的法国学者这样记载他的见闻:“没有一个土耳其男人不是把最后一块铜板花在购买鸦片上的。他们在战争时期携带鸦片,在和平时期也携带鸦片。他们爱吃鸦片,因为他们认为这样会在战争中变得更勇敢,更加不怕危险。因此在战争期间,鸦片被抢购一空,很难觅得存货……”就这样,鸦片帮助土耳其人横扫中东,攻下君士坦丁堡,一直打到维也纳城下。

|

|

| 伊本·西纳 | “英国医学之父”西登汉姆 |

与莫卧儿帝国出产的印度鸦片相比,土耳其鸦片的吗啡含量更高,因此广受热爱鸦片的西欧人喜爱。土耳其鸦片的最大出口对象,便是后来发动鸦片战争的英国,英国则向土耳其出口纺织品,两国的商贸关系由此日渐红火。“英国医学之父”西登汉姆和伊本.西纳一样酷爱鸦片,因此被称为“鸦片哲人”。这位医生公开颂扬鸦片:“我不由自主地衷心感谢伟大的上帝,他创造万物,由人类任意享用,还有神奇的鸦片来抚慰人类的灵魂。鸦片不是药,却可以防疾治病……没有了鸦片,药物也无所作为。明白了这一点,谁都可以妙手回春。”直到19世纪初,他用鸦片、藏红花、肉桂、丁香和雪利酒混合配制的“西登汉姆鸦片酒”都是英国人消费鸦片的主要方式,号称包治百病。在鸦片战争爆发之前,英伦三岛本土平均每年要合法消掉20多吨鸦片。在18世纪,“事实上,每一个英国人在他们生命中的某一段时期都服用过鸦片,而许多人则是经常服用”。印度的征服者克莱武就服鸦片成瘾,威灵顿公爵还曾亲眼看见英国国王乔治四世服用鸦片。[1]

在基督教和伊斯兰世界都广泛使用鸦片的时代背景下,中国就不可避免地通过国际贸易接触到了鸦片,丝绸之路同时也是鸦片之路。

亚历山大大帝死后一百多年,汉武帝派张骞出使西域,中西交流掀起高潮,中亚的葡萄、苜蓿、胡椒、大蒜等作物相继被引进中国。汉末三国之际,名医华佗用麻沸散麻醉病人,以便做手术。随着华佗被曹操处死,麻沸散的配方不幸失传。好奇的后人对其主要成分多有分析,或以为是原产印度的曼陀罗,或以为是原产西亚的鸦片,或以为是原产中亚的豪麻,尚无定论。华佗的医术与中国传统医术颇有不同,根据历史学家陈寅恪在《三国志曹冲华佗传与佛教故事》文中的考证,华佗是一名来华的印度医生。如果是这样,那么华佗可能从小就接触过曼陀罗和鸦片,并将其用于医疗。

最早记载鸦片的中文著作,可能是成书于公元659年的《唐本草》:“底也伽,味辛,苦平无毒,主治百病中恶、客忤邪气、心腹积聚,出西戎。”底也伽这种万应解毒药由精通医术的本都国王米特拉达梯在公元前1世纪发明,是西方传统医学的骄傲,据说含有六百多种成分,其中就包括鸦片。公元667年,拂菻(拜占庭)使者向唐高宗和武则天夫妇赠送底也伽作为国礼,此后这种价值连城的药物逐渐失传。不过,通过对底也伽的了解,唐朝人已经爱上了鸦片,于是开始广泛地在本土推广罂粟种植。

唐朝中叶学者陈藏器在《本草拾遗》中这样描述罂粟说:“罂粟花有四叶,红白色,上有浅红晕子,其囊形如箭头,中有细米。”诗人雍陶在《西归斜谷》诗中这样描绘米囊花(罂粟花)带给自己的亲切感:“行过险栈出褒斜,历尽平川似到家。万里愁容今日散,马前初见米囊花。”晚唐农学家郭橐驼的《种树书》也记载:“莺素(罂粟)九月九日中秋夜种之,花必大,子必满。”由这些记载可知,早在唐朝后期,陕西、四川等地就在种植罂粟了。

与古代西方人一样,唐朝中国人也直接口服鸦片。五代十国时,南唐的药典《食医方》推荐把罂粟米与人参、山芋合煮为“罂粟粥”,加姜末和食盐服用,说可以健胃消食,足见罂粟此时已是药店中常见之物。

北宋兼并南唐以后,继承了南唐的广阔罂粟种植园,并在全国推广,掀起了全民种植罂粟的热潮。北宋文豪苏轼、苏辙兄弟就经常服用罂粟,还写诗加以赞美。苏轼的《归宜兴留题竹西寺》歌颂说:“道人劝饮鸡苏水,童子能煎莺粟汤(罂粟汤)。”苏辙的《种药苗》宣传道:“罂粟可储,实比秋谷;研作牛乳,烹为佛粥。老人气衰,调肺养胃……”苏氏兄弟的这些诗文还透露出,当时的佛教僧人已经普遍地把罂粟作为食物和饮料中的珍贵成分,民间则把它当作养生健体的药物。

热爱罂粟的苏东坡

在苏东坡兄弟看来,罂粟俨然是老幼皆宜的健康食品。当时,持有这种想法的还大有人在。林洪编写的食谱《山家清供》记载有菜谱“罂乳鱼”:“罂粟净洗、磨乳,先以小粉置缸底,用绢囊滤乳下之,去清入釜。稍沸,亟洒淡醋收聚,乃入囊压成块,乃以小粉甑内下乳蒸熟,略以红面水酒,又少蒸取出,起作鱼片。”这里简直是把罂粟籽当作小米、糯米之类的家常主食看待了。除了入药和食用以外,宋朝人还把罂粟当观赏花卉培植,著名学者兼发明家苏颂在《本草图经》中记载:“罂子粟,旧不著所出州土,今处处有之,人家园庭中多莳以为饰。花有红、白两种,微腥气,其实作瓶子,似箭头,中有米极细,种之甚难。”由此可见宋朝的罂粟产量之大,种植范围之广。

也许是因为有“微腥气”的缘故,罂粟尽管“种之甚难”,但始终无法晋升为高档观赏花卉。在宋朝人眼里,罂粟虽然有食用和观赏价值,但最主要的价值仍是药用。宋太祖时,翰林学士李昉、刘翰编纂的官方药典《开宝本草》首先将罂粟列入药材,尊称为“御米”,赞扬它“甘平无毒”,主治“丹石发动,不下饮食”。寇宗弼的《本草衍义》进一步阐述说:“罂粟……服石人研此水煮,加蜜作汤饮,甚宜。”所谓“丹石”,通常指的是魏晋时发明的一种兴奋剂,其主要成分为:石钟乳、石硫黄、白石英、紫石英、赤石脂,因为这五味药的名字都带一个“石”字,故合称“五石散”。作为一种毒品,五石散很容易上瘾,一旦停药,又会产生很大的副作用(也就是所谓“丹石发动”),而且价格昂贵,自魏晋南北朝至于隋唐,毒害了很多中国人,其中多半还是高级知识分子。为治疗“丹石发动”,人们找了许多药方,后来发现罂粟最有效,于是尊为特效戒毒药。殊不知罂粟之所以能治五石散,是因为它本身含有更强烈的上瘾成分。唐宋之际,五石散在罂粟的冲击下,从市场上完全消失了。五石散走了,鸦片来了,戒毒药自己摇身一变,成了更可怕的毒品。近代吗啡、海洛因泛滥的过程,走的也是同一条路:发明吗啡的最初目的是治疗鸦片上瘾,发明海洛因的最初目的又是治疗吗啡上瘾……

以毒攻毒的结果,就是毒瘾越来越大。

除了主治“丹石发动,不下饮食”之外,宋朝医生还发现,用罂粟治疗痢疾有奇效,对痔疮、肉痿、内热、咳嗽等疾病也有一定疗效。至今中医仍以罂粟壳入药,处方称为“御米壳”或“罂壳”。罂粟壳和果实、种子也一直被中餐当作辅料使用,火锅店尤为常见。

宋朝人虽然广泛种植罂粟,但还没有掌握割取罂粟果汁,将其加工为鸦片的技术。直到此时,见过真正鸦片的中国人还比较少。但到了宋亡元兴之际,从西亚归来的蒙古远征军带回大批西洋鸦片作为战利品,很快随着他们的马蹄风靡全社会,据说“士农工贾无不嗜者”,迅速把中国传统的罂粟制品淘汰出市场。元朝也是“鸦片”一词在汉文文献里首次出现的时代。由于各个阶层人民广泛食用鸦片,中国人逐渐发现其副作用,元朝医生朱震享在其医书《金匮钩玄》中警告:“鸦片其止病之功虽急,杀人如剑,宜深戒之。”

明朝初年,三宝太监郑和奉永乐帝之命下西洋,掀起了又一轮中西交流高潮。郑和自西洋带回两种稀有的药材,进献给永乐皇帝,其中一种叫“碗药”,另一种叫“乌香”。其实,“碗药”和“乌香”不过是鸦片的两个不同品种而已。

自永乐皇帝之后,明朝皇帝中接触过鸦片的不乏其人。史载万历皇帝“中乌香之毒”,连续二十余年不上朝,频繁地“令中贵收买鸦片,其价与黄金等”。为满足自己日益强烈的鸦片需求,万历帝发明了矿税,大肆摊派,导致全国吏治糜烂,百姓暴动,四夷交侵,明朝从此由盛转衰,鸦片的责任不小。1958年,考古学家发掘定陵,找到万历皇帝的头盖骨,经过化验,发现头盖骨中含有吗啡成分,从而确证了古籍记载的万历皇帝瘾君子身份。幸而当时的鸦片只是做成丸药或汤药吞服,经过胃酸中和,药力大大下降。否则,万历皇帝虚弱的龙体很难撑得住二十多年的吸毒史。

15世纪末的明朝中叶,长年担任甘肃总督的王玺由于工作的原因,与穆斯林接触较多,在其医学著作《医林集要》中详细介绍了鸦片的刮浆、凝缩和炼制方法,是为第一份叙述鸦片生产过程的汉文著作。此后,李时珍的《本草纲目》也收录了阿芙蓉(鸦片),并记录了采收生鸦片的方法:“阿芙蓉(鸦片)前代罕闻,近方有用者。云是罂粟花之津液也。罂粟结青苞时,午后以大针刺其外面青皮,勿损里面硬皮,或三五处,次晨津出,以竹刀刮,收入瓷器,阴干用之。”并认为鸦片的药效在于“泻痢脱肛不止,能涩丈夫精气。俗人房中术用之。”这时,中国罂粟的种植更加普遍,在部分地区业已成为主要农作物。明末地理著作《徐霞客游记》这样记载贵州的罂粟种植景象:“莺粟花殷红,千叶簇,朵盛巨而密,丰艳不减丹药也。”

|

|

| 从西洋为永乐皇帝带回鸦片的郑和 | 服鸦片成瘾的万历皇帝 |

波斯水烟枪

郑成功驱逐荷兰殖民者,占领台湾以后,他和他的部下肯定多次看到过台湾当地人独有的一种风俗:受短期占领台湾岛北部的西班牙人影响,早在明朝末年,台湾人就已经开始像印第安人一样,用烟斗抽来自美洲的烟草;但与大陆居民不同,部分台湾烟民还喜欢在烟草里拌入一种棕色的膏状物,共同点燃吸食。任何人一旦养成了这个习惯,都会对抽普通烟草丧失兴趣。

这种棕色的膏状物,就是荷兰殖民者在爪哇岛制造的熟鸦片。与之前将鸦片做成汤剂或丸药吞服的“生食”法相对,将鸦片点燃后吸入其气体的方法叫作“熟食”,据说这一“发明”要归功于某位抽波斯水烟成瘾的南洋华人。确实,早期鸦片枪的结构与波斯水烟枪比较接近。南洋华人发现,将熟鸦片同烟草混合后由烟斗吸入肺中,吸食起来的感觉比烟草更加刺激,于是如获至宝,将熟鸦片和这种新式吸食法一同带回了华南的家乡,很快风靡于大江南北。因此,鸦片又被中国人形象地称为“大烟”。后来,吸鸦片的方式发生了变化,但“大烟”作为鸦片的别名,却一直保留了下来。

爪哇的荷兰殖民当局唯利是图,乐于看到鸦片销量带来的利润,于是鼓励当地百姓种植罂粟,并推行鸦片专卖制度,第一个鸦片承包商就是南洋华人王恩安。根据《明会典》的记载,这时的爪哇“乌香”就已成为贡品,可见万历帝服用的鸦片可能就是从荷属爪哇进口的。

1639年,痛恨烟草的崇祯皇帝下令禁烟,违者处死,吸食熟鸦片同烟草混合的“大烟”也在严禁之列。然而,此时的大明王朝风雨飘摇,崇祯的禁令已经难以出北京城,各地政府都需要烟税,所以对禁烟令阳奉阴违。1642年,在冀辽总督洪承畴“辽东戍卒嗜此若命”的劝说下,崇祯被迫取消了禁烟令。一年后,洪承畴兵败降清;两年后,李自成攻破北京,崇祯帝自杀,明朝几乎与其短命的禁烟令一同灭亡了。

郑氏祖孙四代先后统治台湾23年,却也坐视鸦片种植和贸易照常进行,从不颁行禁烟令,这种短视的政策很快就造成了致命的恶果。1683年,郑成功旧部施琅率领清军来攻,郑军仅在澎湖组织了短期抵抗,当澎湖失守,清朝海军刚刚出现在台湾本岛海岸边时,郑克塽集团便像刘禅一样开城投降,与当年顽强抵抗郑成功围攻近一年的荷兰殖民者相比,竟是霄壤之别。其中一个重要原因是郑军入台后普遍抽鸦片,缺乏战斗力。康熙后期在台湾任职的多位清朝官员都记载了当地人痴迷于鸦片烟,直至家破人亡的惨象,从这样的民众中怎么可能选拔出合格的军人?

且听1722年抵达台湾的名士蓝鼎元如何记载台湾的鸦片之害:“鸦片烟,不知始自何来,煮以铜锅,烟筒如短棍,无赖恶少群聚夜饮,遂成风俗。饮时以蜜糖诸品及鲜果十数碟佐之,诱后来者。初赴饮不用钱,久则不能自已,倾家赴之矣。能通宵不寐,助淫欲,始以为乐,后遂不可复救,一日掇饮,则面皮顿缩,唇齿龇露,脱神欲毙。然三年之后,莫不死矣。闻此为狡黠岛夷诳倾唐人财命者,愚夫不悟,传入中国已十余年,厦门多有。而台湾殊甚,殊可哀也!”①

同时在台湾工作的清朝官员黄叔敬也有类似的记载:“鸦片烟,用麻葛同鸭土切丝于铜铛内,煮成鸦片,拌烟,另用竹筒实以棕丝,群聚吸之,索值数倍于常烟……土人服此为导淫具,肢体萎缩,脏腑溃出,不杀身不止。”[2]

台湾的罂粟种植业和吸食鸦片风俗并未因荷兰殖民者的离开而停止,反而在此后继续发展,1683年之前的责任应由郑氏集团来负,之后的责任则应由以郑氏集团家产继承人自居、独占台湾大部分耕地的施琅来负。荷兰殖民者曾经将台湾的大片耕地划为“王地”,强迫当地百姓在上面无偿劳作,以充税收,上面种植的作物中必有一部分是罂粟;郑氏集团继承了这份丰厚的产业,后来它又落入了施琅之手。在施琅统治期间,台湾鸦片产业继续蓬勃发展,并随着两岸的统一而传入大陆,在施琅常驻的厦门传播尤甚,原因恐怕也在于此。

“享受”鸦片的恶习随着荷兰殖民者的脚步由爪哇而台湾,最终又伴着清朝统一台湾而风靡中国大陆。大烟的幽灵,与欧洲殖民者在东亚的活动始终如影随形。

尽管像蓝鼎元、黄叔敬这样的有识之士早已发现了鸦片对中国社会的危害,但清朝最高统治者却长期对此毫无察觉。康熙统一台湾后,清朝初年为抑制郑氏集团的“海禁”也随之废止。于是,把鸦片与烟草混合吸食的“鸦片烟”日益在大陆流行。这时,清朝政府不仅不禁止鸦片进口,反而按照合法药品向鸦片征收进口税(鸦片确实早已被纳入中医典籍),康熙二十七年(1688年)正式定为一百斤鸦片收进口税三两白银。这么低的税率与鸦片贸易带来的丰厚利润相比,实属九牛一毛,大大刺激欧洲殖民者发展其南洋属地的鸦片生产,不断增加向中国的出口。澳门葡萄牙当局于是开始从南亚和东南亚收购鸦片,再卖到中国大陆,其在中国大陆的主要贸易伙伴当然是广东十三行。

广东十三行涉足鸦片贸易很早,不过,当时的鸦片贸易是完全合法的,除非没有缴纳每一百斤鸦片三两白银的进口税。清朝初年,大部分中国人都将鸦片视为重要的中药,雍正朝初期大臣年希尧就在所著医书《集验良方》和《本草类方》中多次提及鸦片的药用价值。在乾隆皇帝登基之前,中国每年进口的鸦片不过一两百箱(每箱120斤),价值三四万银圆,这对于每年营业额达上千万银圆的广东十三行而言,根本无足轻重,因此鸦片贸易并未得到粤海关和广东十三行商人们的重视。1729年,这种情况突然因为雍正皇帝的一纸禁令发生了变化,鸦片首次成为清朝社会关注的焦点。这一年,内阁学士方苞上书,请求禁止三种对民生有害的经济活动:一是禁止酿造和贩卖烧酒,二是禁止种植和贩卖烟草,三是禁止向国外出口粮食。与崇祯皇帝一样,清朝初期的几位皇帝都特别讨厌烟草,雍正帝也不例外。这不仅是因为他们贵为天子,却要经常忍受从臣下口腔里吐出的二手烟毒害,而且据说更是因为当时中国人管吸烟叫“吃烟”,听上去像是“吃燕”,而“燕”是北京的别称,所以“吃烟”被认为对北京朝廷不利。结果,雍正皇帝同意了方苞的建议,下诏禁止全国百姓种植和贩卖烟草。常与烟草混合吸食的鸦片也受到牵连,这份诏书因而被誉为世界上第一部禁毒令。

其实,细看当年的原始档案,雍正皇帝根本就没有禁毒的打算。禁烟诏书是这样说的:

兴贩鸦片烟,照收买违禁货物例,枷号一个月,发近边卫充军。如私开鸦片烟馆,引诱良家子弟者,照邪教惑众律,拟绞监候;为从,杖一百,流三千里;船户、地保、邻右人等,俱杖一百,徒三年。如兵役人等籍端需索计贼,照枉法律治罪。失察之汛口地方文武各官,并不行监察之海关监督,均交部严加议处。

按照这一法律,贩卖鸦片烟要被枷号并充军,开鸦片烟馆要被判处绞刑,就连鸦片烟馆的雇员和邻居也要挨一百大板,并且接受劳动改造,处罚力度可谓严格。不过,千万别以为雍正帝想要借此法律禁止鸦片贸易。当年,就有一位不幸的官员误解了皇帝的旨意。

雍正禁烟令下达后不久,一个名叫陈远的福州商人从广东购买34斤鸦片,准备带回福建贩卖,路经漳州时被查获。漳州知府李治国按照他所理解的最新禁烟令精神,判处陈远枷号一个月并充军。老于世故的李治国顶头上司、老于世故的福建巡抚刘世明闻讯,立即察觉属下犯了重大错误,连忙命令李治国释放陈远,并亲自给雍正皇帝上奏折写报告说:鸦片是众所周知的良药,是祖国医学的重要组成部分,只是在与可恶的烟草混合成“鸦片烟”吸食时,才会对人体造成危害。尽管陈远卖的是纯粹的药材“鸦片”,而不是被最新法律明文禁止的“鸦片烟”,但是由于两者的名字和成分相近,为了能更好地贯彻皇上的禁烟令政策,不至于让使百姓误以为“鸦片烟”已经解禁,他建议将这批鸦片充公,以便给糊涂的漳州知府李治国一个台阶下。

可是素来明察秋毫的雍正皇帝仍然不依不饶,朱批为鸦片贩子陈远辩护:“其三十余斤鸦片,若系犯法之物,即不应宽释;既不违禁,何故贮藏藩库?此皆小民贸易血本,岂可将错就错,夺其生计?(李治国)妄以鸦片为鸦片烟,甚属乖谬!”

原来,在雍正帝和刘世明看来,纯鸦片属于“不违禁”的药材,鸦片贩子都是守法的良民,他们购买的鸦片是神圣不可侵犯的“贸易血本”。漳州知府李治国胆敢逮捕鸦片贩子,将他判刑并没收鸦片,涉嫌诏书中严禁的“兵役人等籍端需索”,理应被“照枉法律治罪”。

圣命如天,被指责为“故入人罪”(蓄意陷害无辜者)的李治国被迫将没收的鸦片还给毒贩陈远,并且向后者赔礼道歉。因为不能正确领会皇上的意图,这第一位查禁鸦片的中国官员终生再没有得到升迁的机会。

于是,全中国人都知道了如下的事实:贩卖或吸食鸦片与烟草的混合物“鸦片烟”,是犯法的,是要戴枷号的,是要被充军的,是要被打板子的,甚至是会被当作邪教头目绞死的;贩卖或吸食纯鸦片,则是完全合法的,是有雍正帝亲笔朱批作护身符的,任何官员都不敢为此逮捕和审讯你,或没收你的鸦片。

接下来发生的事情不难想象:带有浓烈烟草味道的“鸦片烟”一夜之间在中华大地上绝迹了,瘾君子们的烟斗里,现在装着的是百分之百的纯鸦片。而和抽“鸦片烟”相比,抽纯鸦片的上瘾速度更快,消费量更大,对人体的危害也更剧烈。尽管如此,雍正皇帝捍卫鸦片贩子利益的朱批却并没有立即造成严重后果。这是因为,传统的烟斗适合用来吸结构松散的烟草,而不适合用来吸结构紧密的鸦片。吸食纯鸦片,需要更加专业的设备,而这种设备在18世纪初雍正皇帝在位时期还尚未发明。只有少数华南居民将鸦片和麻葛(大麻)混合吸食,但这种做法并未广泛流行,因为多数中国人不喜欢大麻的臭味。尽管如此,雍正皇帝严禁烟草贸易也对鸦片销量构成了一定的冲击和限制,就连澳门葡萄牙人也经常为如何卖掉每年从南亚和东南亚进口的200箱鸦片发愁。[3]

英国、法国、葡萄牙与荷兰等在南亚和东南亚拥有殖民地的欧洲列强则很早就涉足了鸦片贸易。尽管英国此时只在印度沿海拥有几座城堡,一些大胆的船员就已经从印度人那里购买了鸦片,并把它们带到东南亚出售。由于缺乏销售渠道,多数鸦片被直接带到澳门,在那里卖给葡萄牙人,再由他们卖给熟悉的中国商人。直到此时,英国东印度公司一直没从事鸦片贸易,因为这种贸易规模太小,而且殖民地离印度的罂粟主产区太远,没有成本优势。

1732年夏季,英国人首次尝试在中国销售鸦片。当时来到黄埔港的四艘英国东印度公司商船中,“康普顿”号和“温德姆”号瞒着公司领导,私自携带了一些鸦片。据英国东印度公司档案记载,“由于鸦片在中国价格不错,致使船长或船员不顾其行为带来的危险后果,携带一些到市场出售”。这已经是雍正皇帝下达禁烟令以后的三年了,英国船员公然在广州市场上叫卖鸦片,并没有像公司领导担心的那样,遇到任何麻烦。真正使他们烦恼的是,十三行商人对他们带来的西班牙银圆成色不满,坚持认为含银量只有93%,而非标准银圆的95%;此外,英国船员愚蠢地将购买的武夷茶叶与樟脑储存在一起,导致茶叶全都变了味。返回印度以后,英国船员大肆夸耀自己在广州卖鸦片获利的冒险故事,公司管理层对此不以为然。次年(1733年)5月25日,当“康普顿”号和“温德姆”号再度从南印度的马德拉斯港启程前往广州时,公司管理委员会特别给它们下达指令:

前时经圣乔治要塞(英国东印度公司在马德拉斯的基地)开来的船只,经常带来鸦片到中国出售,现在不知在你们的船上是否有这种商品带往该市场?我们认为,我们有责任(否则恐怕你们不知道)通知你们,中国皇帝最近制定严禁鸦片的法令。惩办方法是,凡在你们的船上发现鸦片,一律没收,不仅船只和货物会被充公,而且向你们购买鸦片的中国人也会被处死刑。顾虑及此,必须采取更加有效的方法,防止发生这类不幸事件。为此,你们必须尽可能用最好的方法,在你们的船上严密调查和询问,搞清楚船上有没有这种东西。如果有,你应该在离开马六甲之前,将它们从你的船上弄走。无论在什么情况下,不得携带也不准你们的船运载这种东西到中国,否则你们要面临违反公司命令的危险责任。[4]

英国东印度公司管理委员会的这份禁止在中国出售鸦片的指示,历来被当作雍正政府严禁鸦片的主要证据,但它与当时的事实并不相符。雍正政府既没有下达过任何禁止鸦片贸易的禁令,也没有惩办过任何鸦片贩子,更不要说将他们处死了。尽管当时并无鸦片禁令,鸦片贸易却不兴旺,因为在中国全面禁止烟草又缺乏吸食纯鸦片专业设备的大环境下,中国民众对鸦片并没有多少需求。英国东印度公司无意为了如此小的贸易额使自己陷入危险之中,因此宁愿相信捕风捉影的传闻,禁止船员在中国出售鸦片。这份禁令得到了较好的贯彻:在此后的半个世纪内,确实很少见到英国船只在中国出售鸦片的记载,以至于后来清朝政府真正开始查禁鸦片时,广州当局同意:“(英国东印度)公司船被豁免于对鸦片的搜查。”当然,这并不代表英国人就不再涉足鸦片贸易,他们通常在马来亚等东南亚地区卖掉鸦片,换成银圆和东南亚特产,再把它们拉到广州,卖给广东十三行。向中国输入鸦片的工作,于是便落到了东南亚华人和澳门葡萄牙人的肩上。

英国东印度公司对华鸦片贸易态度的真正转变,发生在1757年之后。如上文所述,1757年6月23日,克莱武在普拉西奇迹般地战胜了兵力20倍于己的印法联军,一举征服孟加拉,控制了这个当时世界上最大的罂粟生产地。从此,英国船只上开始出现越来越多的鸦片。1773年,英国东印度公司被莫卧儿帝国授予“鸦片专卖权”,这大大提升了公司对鸦片贸易的兴趣。经过几次谨慎的尝试,对华鸦片贸易被认为确实可以获得稳定的利润。1779年,不隶属东印度公司的英国人弗格森在黄埔开设了中国大陆的第一家鸦片专营店。受这家商号的成功经营激励,公司雇员华生中校于1781年致信印度总督哈斯廷斯,建议将孟加拉鸦片直接运往中国销售,并由英国东印度公司垄断,因为他估计,仅在华南每年就能销售1200箱鸦片,每箱鸦片平均可以卖到500银圆,这样每年就能给公司带来60万银圆的收入。然而,哈斯廷斯依然犹豫不决。[5]哈斯廷斯非常清楚鸦片的危害,但并不排斥鸦片出口,他后来就此说过:“鸦片不是生活的必需品,而是致命的奢侈品,除非用于外国贸易,它应该被禁止。明智的政府应该严格禁止国内(鸦片)消费。”[6]当时,鸦片在英国是合法商品,而在中国是非法商品,哈斯廷斯不愿意向中国出口鸦片,主要原因是害怕惹怒清政府,断绝中英贸易,这样英国人就喝不到茶了,英国东印度公司的收入也会因而受到严重损失。

然而,哈斯廷斯总督拒绝对华出口鸦片的态度最终还是在现实面前动摇了。

反对鸦片消费的哈斯廷斯总督

1782年,刚刚被迈索尔王子提普打得惨败的马戛尔尼勋爵因为军费紧张,给同样现金吃紧的东印度公司广州管理委员会写信说:“我们缺乏现款的苦恼有增无减,因此我们此处的供应无法给予你们最微薄的希望作为安慰。”在马戛尔尼和东印度公司的联合施压下,哈斯廷斯总督最终同意借给他们100万卢比,“为了抵补这项借款,他将在加尔各答出售的鸦片收回,以公司的账目装运,其中1466箱价值719108卢比的鸦片由单桅帆船‘贝特西’号运出,1601箱价值825023卢比的鸦片由沃森中校的私人战船‘嫩实兹’号运出。命令‘贝特西’号将这些鸦片尽量在马来亚沿岸出售,余下的运往广州。它出售了59600银圆的货物后,在苏门答腊的廖内河上被一艘法国私掠船俘获,船长格迪斯携带59600银圆逃到广州,将这笔款项交给广州(英国东印度公司)财库。船底包铜的‘嫩实兹’号根据命令……于7月21日到达澳门。”

“嫩实兹”号原本想像以前的鸦片运输船一样,直接在澳门卸货,但广州的东印度公司管理委员会却认为,“应当禁止澳门的船主们购买这样大量的鸦片,因为在该市的鸦片,除已经售出的以外,至少还有1200箱”,处于严重滞销的境地。

很明显,“嫩实兹”号要想在中国卖掉这么多鸦片,只有一个办法:去找广东十三行。但是,十三行商人们“不论在什么方式下,都不愿意利用自己的名义去做这件事”。公司大班几经周折,才找到一位“惯于做鸦片买卖,并早已用各种办法将这种买卖的关节打通”的行外商人——远来行老板陈先官。[7]

陈先官敢大着胆子与外国人做违法的鸦片贸易,是因为他既熟悉外贸,又对鸦片感兴趣。先官的父亲老先官曾经于1732年接待过“瑞典国王腓特烈”号。据瑞典文献记载,老先官身材肥胖,待人和蔼,他经营的远来行虽然规模不大,货物价格较高,而且品种还很有限,但货物的品质都不错,很对瑞典人的胃口。

陈先官继承了一大笔遗产,却不具备经营这笔财富的品格。和许多堕落的富二代一样,他是广州知名的花花公子,在女人身上花了无数的钱财,并狂热地寻找春药的刺激,结果不可避免地堕入鸦片的深渊(鸦片是那个时代最常用的春药之一),父亲的遗产就这样被他逐渐挥霍掉。亲戚的广顺行在1778年破产,又给他招来了一笔烦人的债务,面临着破产抄家的危险。在这两方面原因的驱使下,他积极地投身鸦片贸易,并迅速成长为中国历史上第一位大鸦片贩子。长久以来,“先官和散商船的头目大量交易鸦片”,走私经验丰富,展现出比父亲老先官更加精明的商业头脑。“先官极希望行商老前辈潘启官(潘振承)也参加一份,但潘不愿意,因为鸦片老早就是禁止买卖的商品,如果参加,就会给他的仇人以可乘之机。”[8]“嫩实兹”号大班发现,“全船的货物(鸦片)只能按照他(先官)提出的条件出售”。在完全找不到销路的情况下,英国人被迫将200箱鸦片以每箱250—290银圆的低价(仅有华生中校估计价格的一半)批发给先官,而且此后还要继续由他摆布。“先官认为,该船在澳门会引起查询,以致惹来不便”,“潘启官也认为,该船应驶入黄埔,以免被怀疑”。

道德堕落、财务困难的先官走私鸦片不难理解,可是身为广东十三行总商,富可敌国的潘振承为什么要向鸦片贩子提供信息咨询呢?从经济的角度看,这似乎毫无必要:与行外商人先官不同,潘振承具备做合法外贸生意的资质,通过向外国商人出售茶叶、丝绸、瓷器等合法商品,再把棉花、毛皮、钟表、海鲜、香料等外国商品倒卖到内地,利润已经非常可观。他有什么理由要趟非法且滞销的鸦片贸易这潭浑水呢?原因可能有三个。

第一,潘振承是广东十三行总商,要对广东的所有外贸事务负责。先官尽管是个行外商人,但他是已故行商老先官的儿子,还是已经破产的广顺行老板的亲戚,与十三行来往很多。1782年是广东十三行历史上最困难的一年,包括潘振承的同文行在内,尚未破产的洋行只剩下四家,急需扩招。在乾隆皇帝和内务府的严厉要求下,粤海关放宽了外贸限制,并史无前例地积极招商,尽管“广州商人大都想逃避这种烦苛的荣誉”。在所有递交外贸商行申请的商人之中,先官是热门人选——事实上,先官在当年8月便第一个被授予了外贸执照。尽管潘振承拒绝按照粤海关监督的命令,为先官承保,但他要与先官搞好关系。他很清楚,先官正受到粤海关监督甚至内务府的强力支持,如果在此时告发先官走私鸦片,不仅很可被拒绝受理,而且还会危及自己在官府和十三行内的人际关系。即便官司获胜,先官等鸦片贩子被捕,企业破产,身为广东十三行总商,他也得负责清偿其部分债务。所以,对潘振承而言,告发鸦片走私,既赔本又挨骂。难怪在广东十三行一百多年的历史上,从没有一位行商告发过鸦片走私,后来被林则徐怒斥为“伪为不闻不见,匿不举发”,“掩耳盗铃,预存推卸地步,其居心更不可问”,“谓非暗立股份,其谁信之?”话虽如此,但如果制度不变,十三行商人包庇鸦片走私的现状就不可能改变。

第二,潘振承年轻时长期在南洋经商,而南洋华人是鸦片的主要消费者,势必袒护鸦片贸易,这不可避免影响了他。在那个时代,鸦片主要还是以吞服为主,因抽鸦片致死的人还不多,所以潘振承对鸦片的危害并不了解。

第三,如上文所述,潘振承极有可能是天地会成员。天地会的主旨是反清复明,但经过百余年的尝试,在军事上击败清帝国的全部努力都宣告失败。众所周知,林则徐曾经宣称,如果任由鸦片走私而不制止,会导致“中原几无可御敌之兵,且无可充饷之银”。林则徐既是清朝忠臣,也是天地会的死敌,他担心出现的情况,不正是天地会渴望出现的情况吗?现实是,天地会的“洪拳”不能打败的清军,却可以被鸦片打败,一向不惜任何手段、代价都要推翻清朝的天地会怎么能不积极支持鸦片走私呢?身为天地会核心成员,潘振承又怎么可能不执行组织的决议呢?

经过反复讨论,在广东十三行的四位主要商人潘振承、蔡世文、陈文扩、石琼官的联合承保下,“嫩实兹”号载着1400箱鸦片,堂而皇之开入了黄埔港。哈斯廷斯总督闻讯后,连忙批示:“我们认为有必要注意的是,‘嫩实兹’号是作为一艘武装军舰进入中国内河的,不得向中国当局报告载有鸦片,这是禁止买卖的。”他实在有些多虑:在广州官员和行商们的配合下,“嫩实兹”号顺利地驶入黄埔港,卸下了那1400箱鸦片。看来,只要肯花钱,清政府的所有法令都会形同虚设:装载这些鸦片的英国船只上没有装载任何其他货物,是一艘不折不扣的鸦片船,居然通过了清朝官员的层层测量查验手续。就在清朝大吏和官兵的眼皮子底下,成吨的鸦片被搬运出港,在广州市场上公开叫卖,看到鸦片的广州民众更是数以万计,却没有一个人去举报。

表面上,十三行商人们“不论在什么方式下,都不愿意利用自己的名义去做”鸦片生意;实际上,通过联合承保鸦片船并为鸦片贩子提供相关信息,他们全都参与了鸦片贸易。爱惜羽毛者,绝无在广东十三行生存下去的可能。

如今,英国鸦片贩子们只剩下一个问题:那些鸦片根本没有人买。英国人在黄埔港等了一个季度后放弃了努力,在11月底将全部1400箱鸦片以每箱210银圆的低价批发给陈先官,而且是赊账——陈先官当年向粤海关申请加入十三行,为获得外贸执照花了太多的钱,他已经欠了英国东印度公司236880两白银,所加上这批鸦片,总计便欠下英国东印度公司53万两白银的巨额债务。粤海关监督李质颖很清楚陈先官的这些勾当,当“嫩实兹”号离开黄埔港时,他借口该船没装载出口商品,索要了2万两白银的规礼,才给它颁发了离境许可证。英国东印度公司评论说:“这2万两白银等于或者补偿了输入本地消费的200箱鸦片的关税,合计每箱100两白银……”如上文所述,当李质颖后来仕途面临危险时,他老老实实地把这2万两白银上缴给了乾隆皇帝,后者欣然笑纳。

1782年的第一次对华鸦片贸易,不仅没让英国东印度公司赚到钱,反而使它损失惨重:1000多箱鸦片连同一艘商船被法国军舰抢走,在马来亚卖鸦片获得59600银圆,其余的鸦片批发给陈先官,获得现钱54000银圆和294000银圆的白条。扣除鸦片的成本336200银圆、船员的薪水和船只的损耗,以及在广州缴纳的47500银圆税费,“不计利息在内,亏损54627两白银,即亏损18.7%!”而且,这还是在陈先官的巨额白条完全兑现的前提下。[9]

“嫩实兹”号离开黄埔港返回印度后,英国东印度公司得知,这1400箱鸦片在中国找不到销路,陈先官只得再自费雇船把它们运到“东京(越南海防)到马来半岛的沿岸出售”,但和之前被法国私掠船俘获的英国鸦片船“贝特西”号一样,“在廖内被海盗劫掠,遭受70000银圆的巨大损失”,“有500箱再运回澳门,它们是在马来各口岸无法售出的,因为从孟加拉到澳门的各商船都大量运载这种商品。我们不能认为行商先官去年的交易是很顺利的……他曾经说过,准备本季度就和我们清账……”[10]到了1783年年底,陈先官承认自己无法还清294000银圆的鸦片白条,再加上其余的债务,远来行已经资不抵债。为了避免破产流放的悲惨结局,陈先官被迫把自己的洋行以1万银圆低价卖给了原同文行账房先生,此君正试图摆脱赔钱的盐商身份,加入广东十三行。[11]

不用说,这位盘下资不抵债的远来行的原同文行账房先生,正是伍国莹。他将远来行并入自己的元顺行,不久元顺行破产,伍国莹一家潜逃出国数年,回国后,伍国莹的次子伍秉均建立了怡和行。

既然怡和行起家的基础是远来行,那么伍国莹当然就继承了陈先官的资产、债务和贸易网——那可是当时中国最大的鸦片走私渠道。当时看来,伍国莹用1万银圆购买的绝对不是什么优质资产,而是一个彻头彻尾的烂摊子——鸦片走私在当时不仅非法,而且赔钱。英国东印度公司手里那张20多万银圆的鸦片白条,以及陈先官之前欠下的其他债务,正等着伍国莹来偿还。认清了这个情况,对我们理解怡和行早期的一些谜题大有帮助。

我们知道,怡和洋行成立后几年,一直积极开展经营。但到了1788年,伍国莹突然携款潜逃,在中国大陆上销声匿迹。到了1793年,伍国莹的次子伍秉均又以“沛官”的新商名重建怡和洋行,而且还以承保英国大使马戛尔尼勋爵给乾隆皇帝进贡的“印度斯坦”号为怡和洋行开张!解决这一历史谜团的钥匙,也许就藏在英国东印度公司关于鸦片贸易的一份档案里:1793年,公司从广东十三行处收回最后42500银圆,陈先官在1782年立下的294000银圆的鸦片白条至此全部连本带息还清。[12]这一记录有助于解答伍国莹潜逃海外、伍秉均重建怡和洋行并承保马戛尔尼的“印度斯坦”号这一连续疑团:伍国莹在1784年向陈先官收购远来行,从而继承了294000银圆的鸦片债务,其中很多鸦片都已在南洋被海盗抢走,余下的鸦片也严重滞销,直接拖垮了元顺行,导致伍国莹全家潜逃海外;然而,伍国莹逃往海外期间,可能利用他和天地会的特殊关系,解决了1782—1783年在东南亚被劫走的上千箱鸦片遗留问题。伍秉均能够承保马戛尔尼的国使船只,可能是英国东印度公司对伍国莹家族还清鸦片债务的奖励。更有甚者,英国东印度公司之所以派马戛尔尼出使中国,一个主要原因是马戛尔尼作为英国东印度公司首次对华鸦片投机的始作俑者,了解这件重大绝密事件的内情。因此,马戛尔尼有必要选择伍秉均作自己的保商,借机住在伍国莹家里与伍氏父子密谈。

伍国莹家族的兴衰沉浮,与英国东印度公司的对华鸦片贸易息息相关。英国东印度公司在1782年的第一次对华鸦片投机之所以会生出这么多波折,根本原因只有一个:当时鸦片在中国市场上滞销。如果鸦片在18世纪末畅销于中国市场,那么大鸦片贩子陈先官就会赚取暴利,而不会费尽心思向英国人压价、打白条,再把鸦片运回东南亚去出售,招来海盗洗劫,最终资不抵债,被迫把祖业远来行低价卖给伍国莹;伍国莹也不至于在经营之初就背上巨大的债务负担,被迫携款潜逃,经过九死一生的多年海外漂泊,才终于还清鸦片债务,并且帮助儿子伍秉均重整山河。

精明的伍国莹从陈先官处购买远来行这个当时中国最大的鸦片走私网,起初的目的也许并不是为了参与鸦片贸易,可能只是觉得用1万银圆收购远来行是笔划算的买卖。然而,天上不会掉馅饼。当年真实的交易底细虽然已经无法知晓,但后来发生的事情让我们有理由相信,陈先官在把远来行卖给伍国莹时,很可能并未向他透露自己的全部债务,特别是清朝政府不可能承认的那张294000银圆的鸦片白条。交易完成后,英国东印度公司突然拿着这张鸦片白条找上门来,很可能让伍国莹大吃一惊,此时再去找陈先官算账,为时已晚。经过冷静思考,伍国莹明白,自己尽管可以借口鸦片贸易在中国非法,拒绝偿还这笔债务,但英国东印度公司从此将不会与自己做生意,这对伍国莹及其子孙们经营的外贸企业无疑是致命的。为了元顺行的长久发展,他必须归还这笔数倍于自身资产的鸦片债务,陈先官留下的鸦片走私网也必须继续秘密运转。从远来行继承的鸦片走私网,都是怡和行的原罪,也是伍家的原罪。

带头走私鸦片的陈先官被广州外贸市场淘汰了,他的命运当然不值得同情,但造成他失败的直接原因却并不是清政府严禁鸦片,而是鸦片在中国滞销。陈先官并没有输在违法经营上,而输在误判了市场形势上。18世纪末的中国,并没有做好取代东南亚成为全球最大鸦片市场的准备,陈先官下手太早,结果惨遭淘汰,被迫把这个前景光明的非法市场和他自己的企业廉价转让给了伍国莹一家,后者最终成为世界首富。

为了生存和发展,伍家及怡和洋行必须十分谨慎地周旋于清朝政府与英国东印度公司之间,而且还要祈祷幸运女神的眷顾,因为18世纪末中国市场上的鸦片贸易不仅非法,而且容易赔钱,有了陈先官这个反面典型做警示,大部分商人都避之唯恐不及。但进入19世纪,中国鸦片贸易却突然变成了世界上最赚钱的生意,短短几十年内催生了一大批亿万富翁和百万富翁。究其原因,都要归功于鸦片烟枪和鸦片烟灯的发明。

清代中国政府和民众对鸦片有一些根本错误的认识,其影响至今尚存。例如说英国、美国、荷兰等西方各国都在本国禁止鸦片,唯独不禁止向中国出口鸦片,是蓄意毒害中国人。实际上,在19世纪的大部分时间,鸦片在这些西方国家不仅没有被禁止过,反而一直被大力鼓励生产和使用,至1860年时,鸦片甚至成为全球唯一一种普遍免收进口税的特殊商品。19世纪的西方人普遍熟悉鸦片,但由于他们按照传统方法吞服,经常服用了几十年也没有产生副作用,所以西方民众大多认为,鸦片和酒、茶一样,并无什么害处。在19世纪的欧洲,呼吁禁止鸦片的呼声比呼吁戒酒的呼声还弱。结果,直到1912年才签署了第一个国际禁止鸦片协议,但土耳其等鸦片生产国拒绝到会,签署国也不认真履行协议。由于对鸦片在西方国家的流行和使用情况认识错误,所以19世纪清朝政府的一切相关外交努力(例如林则徐致维多利亚女王的两封信)全都毫无作用。

同样,清政府和民众对鸦片烟枪的起源也普遍认识错误。很多人以为,鸦片烟枪是英国人发明的,和第一批鸦片一起输入中国。事实是,鸦片烟枪的发明与英国人毫无关系,这从鸦片烟枪富有东方特色的外形就能揣测出来。与普通烟斗相比,鸦片烟枪是一种较为精致的艺术品,常与同样精致的鸦片烟灯配合使用。作为清朝最负盛名的艺术品收藏家,乾隆皇帝与其宠臣和珅从未见过鸦片烟枪和鸦片烟灯,因为这两种艺术品在他们生前尚未发明出来。也就是说,直到18世纪末,世界上还不存在我们今天看到的鸦片烟枪和鸦片烟灯。尽管它们大大改变了人类服用鸦片的方式,极大地增强了鸦片的上瘾性和副作用,很快使人均鸦片消费量提升了4—9倍。在发明后的半个多世纪内,只有中国人以这种方式抽鸦片。在此期间,英国作家托马斯.德.昆西服用鸦片达55年之久,并在1821年发表《瘾君子自白》(直译为《一个英国吃鸦片者的自白书》)一书,描述鸦片给自己造成的感受。直到他在1859年去世为止,他从没有用鸦片烟枪和鸦片烟灯抽过鸦片,也从没有见哪个英国人这样抽过鸦片。据美国相关档案记载,直到1868年,才出现第一个用鸦片烟枪抽鸦片的白人。这样看来,鸦片烟枪和鸦片烟灯的发明者肯定是中国人。

据文献记载,其发明过程如下。乾隆末年,广州有位富商,虽然家中早已堆满金山银海,不必再为柴米油盐发愁,却有一样烦心事:父亲去世后,老母百病缠身,一度出家为尼,又遍寻天下名医诊治,却都毫无效果,结果下半身瘫痪,日夜痛苦不堪。富商搜尽世间珍奇以博老母一笑,然而何以镇痛?唯有鸦片。由于病痛实在难熬,鸦片吃得久了,疗效逐渐下降。这位浑身难受的老妇在家闲着无事,某日便用灯点燃鸦片膏,再用一个花露水瓶接住产生的烟雾,用鼻孔吸入肺中,感觉异常欢快,于是每天都这样抽鸦片。富商得知后大喜,想方设法改进技术,于是便发明了鸦片烟枪和鸦片烟灯。这正是:古有幽王烽火戏诸侯灭大周,今有富商烟枪孝老母亡大清![13]

这对发明鸦片烟枪和鸦片烟灯的广州富商母子,是否就出自主营外贸、经常接触鸦片的广东十三行呢?这种可能性是完全存在的。不过,也存在另一种可能:自从雍正皇帝下诏禁止鸦片与烟草混合吸食的“鸦片烟”以后,中国瘾君子们就一直在致力于研发吸食纯鸦片的设备。到了1800年左右,他们终于攻克了各个技术难关,发明了鸦片烟枪和鸦片烟灯。在这个过程中,他们很可能借鉴了印度东部的鸦片水烟袋②,并孜孜不倦加以改进,最终发明了鸦片烟枪和鸦片烟灯。虽然广东十三行的某些成员可能在这一研发过程中起了促进作用,但在清朝中叶的大环境下,即便没有广东十三行,鸦片烟枪和鸦片烟灯迟早也会被发明出来。[14]

鸦片烟枪和鸦片烟灯

鸦片烟枪和鸦片烟灯的发明,大大增强了鸦片给人体带来的快感,诱使更多的中国人购买鸦片,中国瘾君子的人均鸦片消费量提升了4—9倍,随之而来的便是鸦片贸易的繁荣。在1799年之前,印度鸦片在广东市场的售价一直是一箱两三百银圆,年销售1000多箱,如果中国进口超过2000箱,就会引起严重的滞销和降价。当年底,嘉庆皇帝还首度发布了明确的鸦片禁令。出乎他的意料,1800年,输入中国的鸦片反而上升到3224箱,1801年更上升到4570箱。此后直至1823年,中国每年进口的鸦片都稳定在四五千箱(偶尔低至3千余箱),因为英国东印度公司不希望因为鸦片破坏与清朝政府的友好关系,限制鸦片对华出口,同时为了保证鸦片的质量而限制印度农民种植罂粟。由于销量大增,产量一时跟不上,孟加拉鸦片的批发价格从1797年的每箱264卢比涨到1801年的每箱1383卢比,1803年更涨到每箱1950卢比。在广州市场上,孟加拉鸦片的批发价格在1799年突破了每箱500银圆,至1803年涨到了可观的1430银圆。1804年,相对廉价的麻洼鸦片进入中国,对孟加拉鸦片形成竞争,价格才略有下降。结果,英国东印度公司的鸦片收入从1797年的48万卢比猛增到1799年的237万卢比,1803年更达到552万卢比,接近全印度当年税收的十分之一,而在1797年之前,鸦片收入从未超过印度全年税收的百分之一,纯属可有可无。以往经常被公司领导层忽视和回避的对华鸦片贸易,就这样突然间成长为英国东印度公司的重要产业之一。[15]

用烟枪和烟灯抽鸦片的清朝人

英国东印度公司获得了一块从天上掉下来的大馅饼,这很快就引起了其竞争对手的注意。19世纪最初几年,威灵顿公爵兄弟为了征服马拉地联邦,与印度西部的许多王公结盟,允许他们同英国东印度公司及葡萄牙人合作贸易。早在英国人到来以前几百年,这块叫作“麻洼”的地区就曾经被阿拉伯人征服,阿拉伯统治者发现其土壤和气候很适合罂粟生长,便教印度农民种植罂粟并生产鸦片,然后出口到波斯、阿拉伯等地。如今,通过英国东印度公司的船员及巴斯、亚美尼亚、葡萄牙商人,麻洼鸦片又有了一个新市场——中国。于是,自从公元1804年起,麻洼鸦片大量出口到中国,同英国东印度公司垄断的孟加拉鸦片展开价格竞争;同时,在印度没有根基的美国商人闻讯后,则将商船开到中东,向土耳其和伊朗购买鸦片,再运到广东来出售。

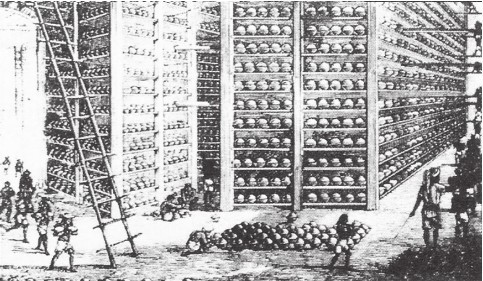

英国东印度公司在印度的鸦片仓库

在孟加拉鸦片、麻洼鸦片、伊朗鸦片和土耳其鸦片中,中国瘾君子最喜爱的是孟加拉鸦片,称之为“公班土”,即英国东印度公司自产的鸦片,又因为颜色乌黑,称为“乌土”;麻洼鸦片颜色较浅,称为“白皮土”;土耳其鸦片因为主要由美国人贩卖,以美国国旗的花纹称为“金花土”;伊朗鸦片因为颜色发红,称为“红皮土”。公班土进入清朝中国市场时间最早,价格也最贵,白皮土次之,金花土和红皮土又次之。实际上,以鸦片中的主要上瘾成分吗啡含量论,英国本土最受欢迎的土耳其鸦片质量远比印度鸦片高,吞服起来更刺激。但是,印度鸦片中的可卡因含量四倍于土耳其鸦片,用鸦片烟枪抽起来感觉更加醇美,土耳其和伊朗鸦片因为吗啡含量过高,抽起来太刺鼻,所以不受19世纪的中国瘾君子欣赏。

尽管土耳其和伊朗鸦片不像印度鸦片那样受中国市场欢迎,却也让一批美国鸦片贩子赚到第一桶金。伍秉鉴之所以收罗伯特.福布斯为干儿子,不仅是因为后者聪明伶俐,长相与自己有些神似,是旗昌洋行的职员,还因为他的真实身份是伶仃洋上最大的鸦片趸船“伶仃”号的船长,每年可以获利30万银圆以上,财富前景一片光明。据罗伯特.福布斯自己说:“我希望统领‘伶仃’号趸船,这是唯一适合我的健康、兴趣和喜好的事业,我可以随时返回,也可以与最亲近的人轻松往来。”这些“最亲近的人”中就包括伍秉鉴,福布斯迫切地需要伍秉鉴向自己提供可靠的鸦片行情、销售渠道和相关政策信息,伍秉鉴也当然没有让他失望。同样,被伍秉鉴免除7.2万银圆债务的威尔考克斯也贩卖土耳其鸦片。[16]

英国、印度和美国的鸦片贩子已乐在其中不能自拔,他们的主要贸易伙伴广东十三行则沉溺得更深。经营不善、濒临破产的行商为了挽救企业,不得不参与鸦片走私;经营良好的龙头企业,如潘振承家族的同文行,为了保护公行利益和减轻自身负担,暗地里为鸦片贩子通风报信;伍国莹父子的怡和洋行这种大型外贸企业,巧妙地间接参与鸦片贸易。到了道光皇帝登基的1820年,广东的鸦片走私已经成为一个公开的秘密,广东官员只关心自己的腰包,拿到好处费以后,便对往来于珠江三角洲各处的鸦片船只熟视无睹。这一年,中国为进口鸦片向外国鸦片贩子支付了840万银圆,首次超过了英国东印度公司向广东十三行购买的合法商品货值636万银圆,主要原因是中国市场需求旺盛,鸦片价格创历史新高,孟加拉的公班土卖到每箱2500银圆(合1800两纹银)的天价。也就是说,优质鸦片的价格此时已经超过白银。由于中国市场大幅推高了鸦片价格,东南亚的传统鸦片市场严重萎靡,很多人都戒掉了鸦片,中国从此成为全球最大的鸦片市场,年消费量比全球其他地区的总和还多。

停泊在伶仃岛的鸦片趸船与前来取货的快蟹船

中国鸦片贸易的巨大利润,在极短的时间内就吸引了全世界的注意力,其中当然也少不了向来精明的中国农民。他们既然能迅速掌握辣椒、玉米、红薯、土豆、烟草、花生、西红柿、向日葵、菠萝、橡胶等美洲的农作物种植方法,种植罂粟和生产鸦片肯定也不在话下。“嘉庆十年(1805年)后,浙江台州、云南土司亦有种罂粟取膏者。”[17]台湾、新疆和甘肃早在明末清初就有生产鸦片的记录。道光初年,国产鸦片已经由台湾而福建、浙江,由缅甸而云南,由云南而四川、贵州、广西、广东,由甘肃而陕西、山西,罂粟花盛开在清帝国的半个版图上。然而,国产鸦片在当时被认为质量粗糙,抽起来不过瘾,因此销量差,价格自然也低,利润不高,鸦片贩子只好把国产鸦片与印度鸦片混合在一起,冒充纯的印度鸦片出售。鸦片战争前,何太青、吴兰修、许乃济等广东官员都曾提出鼓励中国民间自种罂粟,将进口鸦片合法化,但大幅提高进口税,这样就可能阻止进口鸦片垄断市场,造成中国白银外流的局面。前后三任两广总督卢坤、邓廷桢、祁愩都支持这一意见,但遭到朱樽、许球、袁玉麟等人的驳斥,认为进口税太高会导致鸦片走私愈演愈烈,鼓励中国民间自种罂粟会恶化社会风气,而且国产鸦片无法与外国鸦片竞争,无济于事。最终,鸦片本土化提案被道光皇帝否决,许乃济也被罢免,但其弟弟许乃普受到道光皇帝的赏识,鸦片战争期间一直担任清朝的兵部尚书,许家的政治影响力因此不降反升。

遗憾的是,此后半个世纪的历史证明,何太青、吴兰修、许乃济等人的鸦片本土化提案是正确的,就连禁烟英雄林则徐也在鸦片战争后力挺国产鸦片。在19世纪的亿万中国农民努力下,中国鸦片的品质不断提高,最终彻底压倒印度等国的鸦片,独霸全球市场,成为清末民国的中国经济支柱。

在中国本土鸦片品质还较低劣的18世纪末至19世纪初,外国鸦片在中国市场广受欢迎,主要优势是纯度高。如上文所述,英国东印度公司非常重视鸦片的质量,不惜为此限制产量。印度的一位鸦片检察官在1835年的公函中这样说:“孟加拉鸦片代理处的主要任务,就是要提供一种特别适合中国人口味的鸦片。中国人鉴别鸦片,以鸦片受热水浸泡后残余物的比例为准。他们吸食鸦片时,喜欢纯净而猛烈的味道。所以,我们应尽可能地保持鸦片的原味和其在热水中的可溶性……众所周知,在糖类……的各种加工方法中,真空蒸馏是保持其原味、可溶性及药效的最佳方法……基于以上事实,可以得出结论:从化学角度来说,在真空中蒸馏鸦片是可取的……我毫不怀疑,这样的加工方法会极大地提高吸鸦片时的劲力和口感,并使鸦片保持良好的可溶性和强大的麻醉作用。”[18]正是通过这种严谨的科学研究,英国东印度公司才得以生产出最受中国市场欢迎的鸦片。为了能够与孟加拉鸦片竞争,印度西部的王公富商也纷纷投资于鸦片研发,使得在1805年还被认为“极差”的麻洼鸦片的品质在短短十年内有了巨大提高,最终以性价比更高取代了孟加拉鸦片,成为中国市场上销量最多的鸦片品种。

外国鸦片之所以能够迅速打开中国市场,不是靠外国鸦片贩子的直接兜售,因为他们当时被严格禁止进入内地。把鸦片带入中国各地的,是中国鸦片贩子,而广东十三行一百多年来经营的洋货内销贸易网,又在其中起了主导作用。嘉庆、道光年间,外贸俨然成为中国第一大经济支柱,崇洋媚外之风盛行全国。鸦片战争爆发前夕的1837年,大臣梁章钜在《退庵随笔》书中写道:“近来……房屋舟舆无不用玻璃,衣服帷幕无不用呢羽,甚至食物器具,曰洋铜、曰洋瓷、曰洋漆、曰洋锦、曰洋布、曰洋青、曰洋红、曰洋貂、曰洋獭、曰洋纸、曰洋画、曰洋扇,遽数之不能终其物……其始达官贵人尚之,浸假而至于仆隶舆儓,浸假而至于倡优婢嫔。”人心如此,同为舶来品的鸦片,辅以最新、最刺激的烟枪吸食法,自然就很容易通过洋货内销贸易网传遍全国各省。在1800年之前,大量服用鸦片的现象仅限于广东、福建、台湾,中国绝大部分地区的民众是1800年以后才接触鸦片的,他们自然认为烟枪、烟灯吸食法是唯一正确的鸦片使用方式,浑然不知这只是一种时尚的新发明。

在崇洋媚外之风盛行的环境下,从1800年开始,鸦片像野火一样在全中国蔓延开来,造成了严重的社会问题。最为崇洋媚外的紫禁城,也是鸦片烟枪最早打开的华北市场。1831年,道光皇帝发现,太监张进幅在天津港口购买了160两鸦片,带回紫禁城贩卖给同僚,审问得知,张进幅“吸食鸦片烟已三十余年”,可见他在1800年左右就开始抽鸦片了。在比华北更加富庶的长江三角洲,抽鸦片的情况更甚。1820年,名士包世臣在《庚辰杂录》书中记载:“鸦片……始惟盛于闽粤,近则无处不有。即以苏州一城计之,吃鸦片者不下十数万人。鸦片之价较银四倍,牵算每人每日至少需银一钱,则苏州城每日即费银万余两。”

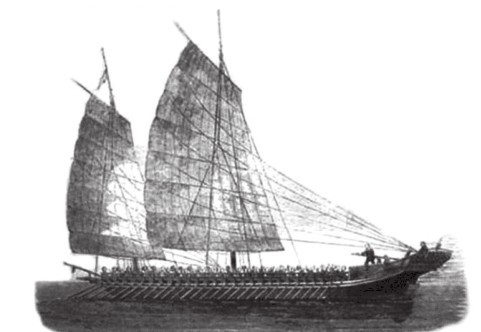

尽管清朝政府对鸦片走私的打击一直不得力,每一次禁令都沦为鸦片的促销广告,以英国东印度公司为首的西方列强广泛支持对华鸦片走私,但鸦片走私在19世纪初还是遭受了几次沉重的打击。1799年,两广总督吉庆就发现,“以外夷之泥土,易中国之货银,殊为可惜,且恐内地人民辗转传食,废时失业,奏请不许贩卖,犯者拟罪,递加至徙流(流放)缳首(绞刑)。”[19]可惜,吉庆不久便被广东巡抚瑚图礼逼迫自杀,还被嘉庆皇帝批判为“实无足惜”。1805年,澳门葡萄牙当局宣布禁止鸦片进口,1821年两广总督阮元较为严厉地处理了叶恒澎走私鸦片案,导致鸦片走私船在澳门和黄埔都不再安全,被迫撤离到伶仃洋上。但是很快,鸦片贩子就发现,伶仃洋交通便利,又被清朝政府视为“外洋”,清朝水师从不到这里巡查,他们在这里的一切行动都不受清朝法律的制约。结果,从1822年起,伶仃洋就成了新的鸦片贸易中心,也是罗伯特.福布斯的“伶仃”号等鸦片趸船的大本营。数十万中国鸦片贩子云集伶仃洋,不惜巨资建造当时中国最先进的船只“快蟹”,用来将鸦片从巨大的趸船上经珠江水道运往陆地。快蟹船由龙舟改进而来,有2张帆和30对桨,既可以利用风力航行,也能够以30名水手同时划桨进行人力推动,航行速度比清朝兵船还快,令缉私官兵徒唤奈何。继阮元之后接任两广总督的李鸿宾拿不出有效措施,使得鸦片在广东泛滥成灾,以至于社会上传说他“每月受规银三万六千两,听任鸦片走私”[20]。

第一次英缅战争爆发,英国东印度公司迫于巨大的资金压力,开始逐步放宽印度的鸦片生产和出口限制,推动阿萨姆茶叶种植的班廷克总督更是于1829年宣布解除对印度西部的麻洼鸦片实行达27年的封锁。结果,对华出口鸦片数量激增,1829年中国进口鸦片14388箱,较1828年的11154箱增加了29%,1831年更暴增至20188箱(主要原因是麻洼鸦片的进口数量增长了),市场严重饱和,导致鸦片价格狂泻,孟加拉各品种鸦片的价格下跌了20%—40%,麻洼鸦片的价格几乎腰斩。至1832年,广州的鸦片批发价格已经不足1820年的一半,诱使大批此前买不起鸦片的中国中产阶级纷纷解囊。此后,由于英国东印度公司的对华贸易特许经营权在1834年被取缔,鸦片事实上成为进入破产清算程序的英国东印度公司的唯一收入来源,同时英国和印度散商数量猛增,他们毫无顾忌、争先恐后地向中国出口鸦片,导致中国鸦片进口数量和吸食者人数不断增长,至林则徐虎门销烟的1839年,中国鸦片年进口量已达惊人的40200箱[21],进一步推动鸦片价格走低,变得更为“亲民”。

显而易见,中国鸦片进口量的增减并不取决于清朝的鸦片政策,而取决于英国东印度公司的经济形势:当公司的经营状况良好时,为了维护合法贸易秩序,就严格限制对华出口鸦片;当公司的经营状况恶化时,就放松对华出口鸦片管制;公司破产清算,特许经营权终止以后,对华出口鸦片便完全失控了。

中国走私者运输鸦片的快蟹船

鸦片贸易的利润经常被夸大,事实是,英国东印度公司解除鸦片生产和出口限制,增加鸦片产能,并没有给公司带来多少收益。1830年,英国东印度公司向中国出口了14000箱鸦片,收入109万英镑;1834年,向中国出口了21250箱鸦片,收入却只有69万英镑。[22]造成这种“增产减利”怪现象的原因是鸦片价格的下跌,而其根源在于中国购买力的滑坡。这是一个白银外流的时代,也是中国经济开始萎缩的时代,中国民众变得越来越穷。表面上看,当时的清帝国拥有广阔的版图和众多的人口,GDP与整个欧洲相当,但它的领土内同时生活着地球上最富裕和最贫困的人,贫富差距大得惊人。在19世纪初,以白银计算,中国普通体力劳动者的收入仅有英属印度普通体力劳动者收入的四分之一至三分之一,瘾君子能够花在购买鸦片上的银子变得越来越少,这既减少了英国东印度公司的收益,也威胁到了清帝国朝廷的财政收支。眼见自己的子民纷纷破产,道光皇帝发现,为了挽回帝国经济的颓势,抑制白银外流和通货紧缩,并加强朝廷的执政能力,除了严禁鸦片,别无他法。而要严禁鸦片,他就必须向“天子南库”广东十三行开刀。

不过,广东十三行可是清朝内务府的财政支柱。这意味着,为了严禁鸦片,道光皇帝必须向自己的钱包宣战。

参考文献:

[1] 马丁.布思.鸦片史.任华梨译.海南出版社,1999:1—8,18—38.

[2] 钟伟民.茶叶与鸦片:十九世纪经济全球化中的中国.北京:三联书店,2010:95—100.

[3] 同上:100—102.

[4] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:214—215.

[5] 马士.中华帝国对外关系史(卷一).张汇文等译.上海:上海世纪出版集团,2006:192—195.

[6] 马丁.布思.鸦片史.任华梨译.海南出版社,1999:131.

[7] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:398—400.

[8] 中国丛报[N].第5卷第12期第4篇,1837年4月.

[9] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:399—403.

[10] 同上:405—406,411.

[11] Weng Eang Cheong(张荣祥).Hong Merchants of Canton:Chinese Merchants in Sino-Western Trade,1684-1798.263.

[12] 同上。

[13] 汪康年.庄谐选录;萧令裕.粤东市舶论.

[14] 连东.鸦片经济:以中国、东南亚和印度为视域(1602—1917).北京:社会科学文献出版社,2013:49—53.

[15] 马士.中华帝国对外关系史(卷一).张汇文等译.上海:上海世纪出版集团,2006:233—235.

[16] 埃里克.杰.多林.美国和中国最初的相遇:航海时代奇异的中美关系史.朱颖译.北京:社会科学文献出版社,2014:168—173.

[17] 包世臣.安吴四种.齐民四术.庚辰杂著二.

[18] 连东.鸦片经济:以中国、东南亚和印度为视域(1602—1917).北京:社会科学文献出版社,2013:121.

[19] 筹办夷务始末(道光朝)第一册.北京:中华书局,1960:12.

[20] 魏源.道光洋艘征抚记(上卷);夷艘寇海记(上卷).

[21] 马士.中华帝国对外关系史(卷一).张汇文等译.上海:上海世纪出版集团,2006:233—235.

[22] 连东.鸦片经济:以中国、东南亚和印度为视域(1602—1917).北京:社会科学文献出版社,2013:166.

注解:

① 此处的“中国”指大陆,证明郑克塽投降后,台湾鸦片开始流入大陆。

② 印度人称之为“马达克”,当时加尔各答有很大的华人社区,新加坡有很大的印度人社区,珠江三角洲也活跃着大量印度巴斯族商人,可以提供技术交流的条件。