第五章

一口通商的危与机

公元1757年年初,乾隆皇帝的心情本是相当愉快的,因为在广东十三行捐助了数百万两白银的军饷后,清军不久前刚刚击败宿敌准噶尔,俘虏了准噶尔可汗达瓦齐,又打败了另一准噶尔贵族阿睦尔撒纳领导的叛军。心满意足的乾隆皇帝欣然命笔,将准噶尔故地改名为“新疆”。

在连续指挥了好几年战争以后,向来热衷于享受人生的乾隆皇帝决定给自己放一个假,从忙碌的办公室中解放出来,到他最喜爱的江南水乡去放松疲惫的身心。没想到,他这第二次下江南的经历却并不如预期的那样愉快。路过山东、江苏等省的时候,他目睹了多场水灾,堂堂康乾盛世居然饿殍遍野,令他龙心大为不悦。行至旅途的终点浙江省没有遭遇天灾,但所见所闻再次令他震惊:在大清帝国这个最富饶的省份,市场上的主要流通货币居然不是大清朝廷颁行的乾隆通宝和银元宝。自公元1685年起持续了七十多年的四口通商,使中国东南沿海的经济已经高度国际化,中上等家庭广泛使用西班牙等西方国家铸造的银圆,称之为“番饼”。与大清朝廷颁行的乾隆通宝和银元宝相比,西方银圆面额适中,携带使用便捷,受到中国东南民众的广泛欢迎,渐渐把乾隆通宝和银元宝排挤出市场。

公元1758年的乾隆皇帝宫廷画像

与历朝历代一样,大清朝廷不是免费给老百姓铸造乾隆通宝和银元宝的,它们的面额远远高于它们的铸造成本,两者的价差归朝廷所有,经济学称之为“铸币税”,西方银圆也同样如此。如果东南通商口岸都广泛使用“番饼”,那么大清百姓就等于在向西方政府缴纳“铸币税”,无形中造成大笔应收税款长期外流,必然会给大清朝廷造成巨额损失。这一由西方资本主义社会输入的新型金融传染病,将长久困扰清朝中后期的历任统治者。

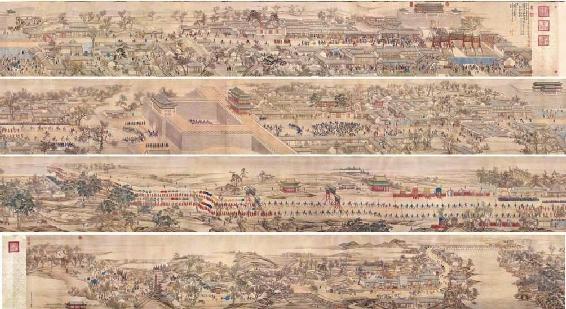

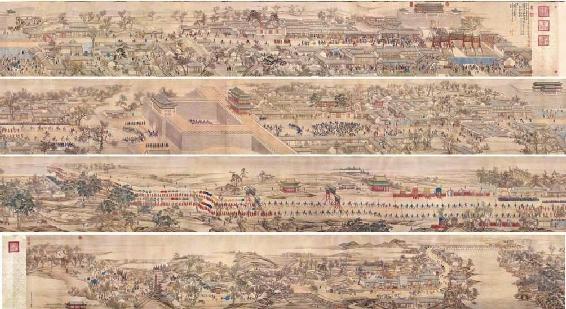

乾隆南巡图

|

|

| 乾隆通宝 |

18世纪的西班牙银圆 |

清代银元宝

正当乾隆皇帝为如何扶持乾隆通宝和银元宝对抗西方银圆而苦思冥想之际,西方资本家却主动跑到他面前来了。抵达杭州时,乾隆皇帝得知,就在离杭州不远处的定海(今浙江舟山),停泊着好几条英国商船,船上的英国大班洪任辉等人正在和浙江当地商人热火朝天地做买卖。南巡仅存的欢快气氛登时一扫而光。

经过仔细调查,乾隆皇帝吃惊地得知,这并不是洪任辉第一次来浙江。

公元1736年,自1715年厦门交火事件之后21年,英国商船再次出现在浙江沿海。这艘商船名叫“诺曼顿”号,船长里格比、大班李德,还有一个小孩,就是洪任辉。他们在宁波受到欢迎,宁绍道台主动提出,派人去苏州购买英方求购的丝绸和茶叶,减轻关税,甚至允许船长和大班乘轿,以示优待。但是,英方借口广东惯例,拒绝卸下船上的火炮,引起了清朝官员的警惕。更有甚者,英方还单方面拟定了一份《二十一条》通商特权协议,要求宁绍道台签字盖章,遭到断然拒绝。几经交涉无果后,“诺曼顿”号离开浙江,返回广东。[1]此后,奉英国东印度公司董事会的命令,洪任辉留在广州,学习普通话和粤语。学习汉语三年后,洪任辉一度前往印度,但是找不到工作,只好返回广东,这次一待就是十多年。[2]

洪任辉在中国学汉语期间,正值西班牙与荷兰等在中国附近占有殖民地的欧洲列强集体衰落,宣告大清帝国在全球经济战争中取得辉煌胜利,在世界市场上的地位进一步上升,多个欧洲国家都派使者到北京来向乾隆皇帝朝贡。更有甚者,在潘启官以身作则的倡导下,许多广东十三行洋商都独资或与欧洲商人合资购置了商船,开到东南亚甚至更远的国度去贸易,总数多达37艘,超过欧洲国家来华商船的总和,“其中31艘由7位不同的中国商人经营”[3]。当时,中国大有取代西班牙与荷兰等欧洲列强,与英国、瑞典瓜分世界远洋贸易的趋势,而英国、瑞典两国的经济又都高度依赖对华贸易。可想而知,18世纪中期清朝统治者和中国商人的优越感有多么强,而这种优越感绝非基于无知的“夜郎自大”,而是有雄厚物质基础和丰富的政治、经济知识为认知基础的。

强烈的优越感,导致以粤海关为首的清朝官吏对商人的勒索日甚一日,苛捐杂税层出不穷。只有广东十三行、英国东印度公司和瑞典东印度公司联合抗议,停止商船进入中国口岸,才有可能迫使粤海关让步。不过,中国官吏很快就熟悉了这套游戏规则,并制订了相关对策:外国商船拒绝进港,我们就道歉让步,承诺削减苛捐杂税;但只要外国商船一进港,该交的税费一个子儿也不能少,甚至比以前更多,以示对抗议行动的惩戒。

看到中国官吏和颜悦色的保证一次又一次沦为空话,英国东印度公司决定换一种战术。清帝国的东南四大口岸因为距离商品原产地距离不同,物价水平不同,政治地位不同,税率也有差别。于是,以洪任辉为代表的英国商人频繁北上,但并不前往早已与英国东印度公司交恶的厦门,而是到宁波等地采购他们本来在广州可以采购的商品。宁波此前主要与日本、荷兰等国贸易,由于这几个国家经济衰退,浙海关已经连续几十年没有接待过外国商船,变成了一个几乎被遗忘的废弃衙门,因此物价和税收最低,英国东印度公司从这片废墟中看到了稀缺的商机。此外,清朝政府的一次改革也促成了英国商人远赴宁波的行动。

由于不断发生外国商人在通商口岸惹是生非,以及外国传教士从通商口岸进入内地传教的案件,乾隆皇帝于1754年责成广东官员全面推行“保商”制度,要求外国商船必须首先获得“保商”作保,才可以进入中国通商口岸贸易,否则就不许进港。

“保商”,源于中国特有的保甲制度——要求邻居之间相互监督以维持社会秩序,一人犯罪,其邻居也会因监督不力而连坐受惩。至今,我们还能在北京胡同中警惕性极高、动不动就查问陌生人身份信息的大爷大妈身上看到这种古老制度的影子。当时,外国商人和水手在中国口岸停留的时间很短,通常不超过2个月,甚至几天就走,难以管理,偷税漏税事件频发,酗酒滋事、打架斗殴也司空见惯,而且他们离境以后还不时会发现一些与他们有关的纠纷,却因为找不到当事人而无法调查取证,给清朝司法系统带来许多麻烦。为了最大限度地减少这些问题,清政府就通过设立类似保甲的“保商”,把相关责任都推到熟悉外国人、与外国人频繁接触的广东十三行商人头上,让一位身家殷实、信用良好的行商为某一艘商船上的全部外国人作担保,保证这些不熟悉中国法律风俗的外国人在中国领土上言行良好,不做出违法乱纪的事情,否则即便当事人离境,保商仍要代其受罚。“(保商)要向政府负担所保的船全部货物进口关税及捐税的责任,不管它们是由保商购入或是其他人购入的。同样,他又要负出口货物缴税的责任,同时还要承担收购该船带来的新奇物品的责任。所以,如果他不想变穷,就要向公司索取贸易商品的高额价格。”[4]可想而知,英国商人对广州当局颁布的这项制度十分不满,他们迅速将目光转向了早已被遗忘、并未执行“保商”制度的宁波港。

公元1753年,应几名在宁波长年经商、希望在这里复制广东十三行辉煌故事的福建商人邀请,洪任辉重返宁波,发现这里的经商环境比广州宽松。[5]于是,两年后的1755年,洪任辉带领英国商船来到定海,受到浙海关官员的欢迎。在定海,英国商人不用受保商制度约束,缴纳的税费也仅有在广州缴纳的一半,又不用支付每条船1950两白银规礼,获利丰厚。尝到甜头的洪任辉于次年又带商船来到定海,不料这次浙海关官员的态度却比去年冷淡得多,还要求英国商人缴纳和广东海关一样多的税。洪任辉爽快地照额全交,满载而归,因为定海物价比广州低,还节省了规礼,此行依然赚到不少钱。[6]

公元1757年春季乾隆皇帝南巡至杭州时,得知洪任辉船队连续三年来到了浙江。与此同时,广东巡抚讬恩多报告了另一个令乾隆皇帝不安的消息:1754年进入广州港的外国商船有27只,1755年降到22只,1756年降到15只,1757年更降到7只,差不多只剩下了与潘振承关系亲密的那几艘瑞典船。很明显,广州港正在被外国商船抛弃,几乎变成了一座死港,定海港则蒸蒸日上。乾隆皇帝面临着艰难的选择:是放任广州衰退,定海兴盛,还是进行行政干预?

乾隆皇帝有充足的理由选择后者。广东十三行在近年的新疆战事中捐献了大笔军费,居功至伟,粤海关又是难以割舍的“天子南库”,无论如何都不能任它们衰落;定海所属的宁波位于长江三角洲区域,距离帝国经济中心太近,如果放任它像嘉靖年间那样聚集大批外国人,可能重蹈澳门的覆辙,甚至成为反清势力的根据地;任由在海上来去自由的外国商人自行选择交易口岸,会令中央财政蒙受损失,增加经济不确定性风险,造成社会动荡。最重要的是,浙江不像广东有那么多“规礼”,这是以洪任辉为代表的外国商人偏爱浙江的根本原因,却也是乾隆皇帝坚持外国商人要回广州贸易的重要原因——归根结底,那些“规礼”中的很大一部分都会通过各种途径流入“天子南库”,最终汇进乾隆皇帝本人的小金库。其实,乾隆皇帝和他的祖父康熙皇帝一样,是中国最大的贪官。在他看来,粤海关和广东十三行存在的一大意义,就是更好地在经济上为自己服务。

为了阻止洪任辉等外国商人再到宁波来贸易,乾隆皇帝特意把广东十三行的主要支持者、两广总督杨应琚调任闽浙总督。杨应琚刚到任,就通知洪任辉,今年宁波的进出口税再加一倍,双倍于广州。杨总督满以为,利用这种税收政策,就足以把外国商人逼回广州,不料洪任辉依然爽快地照单全交。黔驴技穷的杨应琚只好动用国家机器,派军人没收英国货物,并将英国商人全部赶回船上,并报告乾隆皇帝说,看来洪任辉一伙根本不是因为低成本才来浙江的,而是有意来制造东南各省官场之间的矛盾,扰乱社会经济秩序的。与此同时,洪任辉得知乾隆皇帝已经从杭州北返,便坐船追了上去,深入长江口,试图就外贸事宜与皇帝当面交流,还“获准在南京停留了一段时间”[7]。在本国领土上被洋人追逐的乾隆皇帝勃然大怒,深感东南沿海国防形同虚设,便在当年年底下诏,取消四口通商,从今以后,外国商人只许在广州一口通商。[8]

四口通商改为一口通商,广东十三行无疑是主要的受益者。从此以后,西方商人只能在广东合法购买中国商品,而且大部分商品必须通过十三行才能买到。不过,英国东印度公司并没有放弃让中国重新开放宁波等口岸的努力。

公元1759年,平定新疆的清军凯旋。在凯旋仪式上,乾隆皇帝却眉头紧锁。那个讨厌的洪任辉又来了,虽然在浙江遭到驱逐,却胆大包天地继续北上,进入渤海湾,直抵天津,把状纸递到了紫禁城下,指控乾隆皇帝最宠爱的两广总督李侍尧和粤海关监督刘永标向英国商人索要巨额贿赂,并包庇十三行商人长期拖欠英国商人大笔债务。消息传出,朝野为之哗然,洪任辉“引起的震动已波及整个帝国,无法掩饰”[9]。

英国人哪来这么足的底气,屡次三番破坏乾隆皇帝得来不易的兴头?

故事要从乾隆皇帝第二次下江南、洪任辉第三次来宁波的公元1757年说起。清军之所以能够顺利征服准噶尔,是由于后者未能从俄罗斯获得足够的支持。俄罗斯女沙皇彼得罗芙娜之所以对乾隆皇帝如此“恭顺”,并不是因为彼得大帝的这位女儿性情软弱,而是她有另一个劲敌要对付——普鲁士国王腓特烈大帝。公元1756年,“七年战争”爆发,战争的一方是普鲁士和英国,另一方是俄罗斯、奥匈帝国和法国。腓特烈大帝几乎以普鲁士一己之力在欧洲大陆上单挑俄罗斯、奥匈帝国和法国三大强敌,尽管多次以少胜多,还是陷入了四面楚歌的境地。1760年,俄军攻陷普鲁士首都柏林,腓特烈大帝在绝望中试图吞鸦片自杀,所幸被部将阻止。因为俄军主力全集中在西线攻打普鲁士,使其无法向准噶尔提供有力的援助。与此同时,由于普鲁士将法军主力牵制在欧洲大陆,普鲁士的盟友英国在海外对法国赢得了一系列辉煌胜利。在北美,法军在印第安人的支持下,一开始占据上风,法军名将蒙卡尔姆多次以少胜多,还于1754年俘虏了英军中校乔治.华盛顿,后者在战后会联合法国造英国的反,创建美利坚合众国。不过,法军缺乏后援,英军很快靠着源源不绝的援兵扭转战局,就在柏林陷落前不久的1759年,英军击毙蒙卡尔姆,攻陷法属加拿大首府魁北克。英国首相老皮特得意扬扬地声称:“加拿大是在西里西亚(今波兰西南部,普鲁士与奥、俄联军争夺的主战场)赢得的。”这句话同样适用于乾隆皇帝——新疆也是在西里西亚赢得的,而且他征服的那个新疆比现代新疆版图辽阔很多,按照他本人的话来说,“朕开回疆二万余里”。

|

|

| 彼得罗芙娜女沙皇 |

腓特烈大帝 |

郎世宁名画《阿玉锡持矛荡寇图卷》描绘了准噶尔汗国的最后一战:投降清朝的准噶尔人阿玉锡等25名骑士充当清军前锋,以西欧式的上臂挟矛姿态冲向没有沙俄援助的准噶尔军,一举将其击溃

然而,七年战争最重要的战场既不在欧洲,也不在北美,而是在毗邻中国的印度。

自从“地理大发现”以来,长期雄踞全球GDP首位宝座的印度就一直是欧洲殖民者觊觎的焦点。经过上百年经营,欧洲人在印度沿海建立了许多据点,渐渐对莫卧儿帝国形成威胁。公元1739年波斯国王纳迪尔沙入侵之后,莫卧儿帝国元气大伤,急于复兴国家的印度统治者认识到,要想恢复自己在这些沿海地区的主权,就必须拉拢一部分欧洲殖民者,联手攻击另一部分欧洲殖民者,七年战争恰好提供了这种机遇。1756年,莫卧儿帝国孟加拉总督西拉吉在法军的支持下,攻陷了英国在孟加拉的大本营威廉堡,并将俘虏的146名英国俘虏关入黑牢,由于天气炎热、通风不畅,当夜有123名俘虏死亡,史称“黑牢事件”。英国东印度公司孟加拉分公司总经理克莱武很快率援军夺回威廉堡,并在1757年6月23日的普拉西战役中决定性地击败了兵力20倍于己的印法联军,西拉吉总督也掉了脑袋,而英军仅有10人阵亡。就这样,英国东印度公司以微弱的代价就征服了印度最富饶的省份,并在此后几年中以不可阻挡之势深入印度内陆,控制了整个莫卧儿帝国,法国在南亚的势力也随之被铲除殆尽。此外,由于西班牙在战争后期作为法国的盟友参战,西班牙的佛罗里达、古巴等加勒比殖民地都被英军攻克。英军甚至还占领菲律宾一年之久,令东南亚华人颇为震惊。

|

|

| 克莱武 |

克莱武在普拉西战役后接受印度王公致敬 |

“太阳王”路易十四曾经建立起一个殖民地遍布四大洲的帝国,世界各地的财富因此源源不绝地流向法国,使法国人过上了全世界最奢侈的生活,但他的儿子路易十五却在七年战争中一股脑儿失去了几乎所有海外殖民地,法国财政因此沦落到崩溃的边缘,被迫向濒临亡国的普鲁士妥协。法国民众对战败和经济危机大为不满,带有鲜明反政府特征的启蒙运动开始兴旺。1762年,彼得罗芙娜女沙皇病逝,继任的彼得三世一登基就命令俄罗斯与普鲁士结盟,奥匈帝国独木难支,只好向普鲁士割地求和,七年战争以英国—普鲁士联盟的彻底胜利告终。

俄国之所以与普鲁士讲和,以往一般认为,彼得三世是腓特烈大帝的崇拜者,因此做出这样的决策。这种将个人好恶置于整个国家和民族的利益之上的做法类似“幽王烽火戏诸侯”,虽然很容易吸引听众,却只是天真的民间说书。无论彼得三世个人如何崇拜腓特烈大帝,刚刚上台的他如果敢违背民意,一意孤行,其命令绝不可能得到顺畅的执行。实际上,俄国从上到下早已厌倦七年战争,在这场战争中,俄国损兵折将三十余万人,虽然打下半个普鲁士,却无法有效统治,同时永远失去了东方的重要附庸国准噶尔汗国。如果再这样打上七年,整个中亚甚至西伯利亚都可能投入乾隆皇帝的怀抱。彼得三世本名乌尔里希,生在德国,一直受德国教育,甚至不太会说俄语,俄国权贵们之所以拥护他来当沙皇,就是为了与普鲁士化敌为友。其王后叶卡捷琳娜更是根正苗红的德国人——叶卡捷琳娜其实就是被腓特烈大帝介绍给彼得三世的。彼得三世被废黜处死后,俄国在叶卡捷琳娜的统治下一直与普鲁士保持着友好的关系,将主要扩张方向转向南方,很快大获成功。普鲁士在这场战争中损失惨重,全国14岁以上的男子全部参军入伍,所有主要城市都被敌军洗劫,主要依赖盟友英国的海外经济援助才坚持到底,同时也帮助英国以微小的代价建立起殖民地遍布全球的“日不落帝国”[10]。

|

|

| 路易十五 |

彼得三世 |

缀满印度珠宝的英国王冠

大英博物馆的印度展室

普拉西战役是人类历史上投入产出比最小、获益最丰厚的战争,使英国东印度公司控制全印度。这场战争之后,印度文明五千年积累的财富被源源不绝地运往大不列颠岛:世界上最大的钻石、最大的红宝石、最大的孔雀石、最大的珍珠、最大的翡翠、最多的黄金、香料和红木储备……全都从恒河之滨到了泰晤士河岸,点缀着英国王冠、白金汉宫和大英博物馆。这场规模空前的财富掠夺对英国、印度以至全人类,都造成了深远的影响。[11]

在过去的历史教科书中,学生们总是被告知,英国人哈格里夫斯于公元1765年发明“珍妮纺纱机”,公元1769年英国人瓦特发明蒸汽机,从此欧洲进入工业革命,对世界其他地区形成了巨大的科技和经济优势。所以,只要有先进的科技发明,就可以富国兴邦。

忘记这些吧,它们全是谎言。早在一千年前,亚洲特别是中国和印度,就出现了比早期“珍妮纺纱机”更先进的织机,因此在公元1765年之后很长一段时间,英国纺织品在亚洲市场上严重滞销,令负责销售的英国东印度公司和广东十三行的商人们焦头烂额。英国东印度公司就大方地在1777年承认,在广州市场,“出售胡椒一项单独所得的利润,已超过公司全部输入的总利润(即除了印度胡椒之外,英国向中国出口的其他产品总计是亏损的)……英国产品即便在不合理的物物交换的不正常价格的掩盖下①,仍得不到利润。”[12]到了1779年,情况丝毫没有得到改善,英国东印度公司职员忍不住抱怨:与广州市场上的中国和其他亚洲国家的纺织品相比,工业革命生产的英国毛织品“不仅在质地及精细度方面极其低下,而且尺码不足”[13]。看来,珍妮纺纱机造出来的产品在中国根本没有市场竞争力可言。

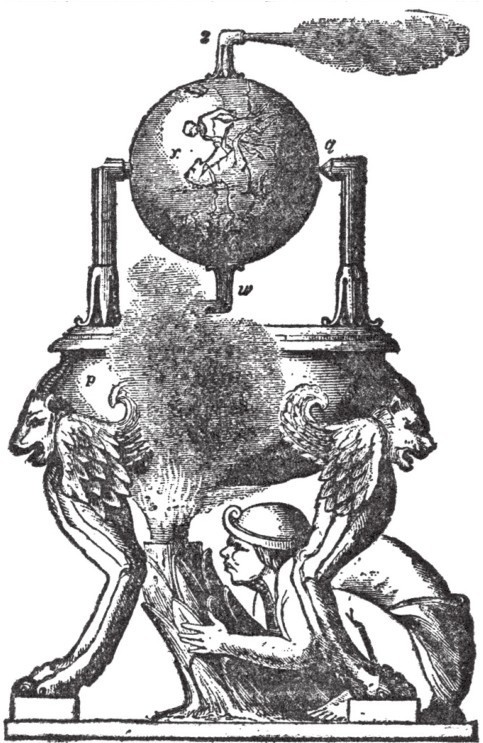

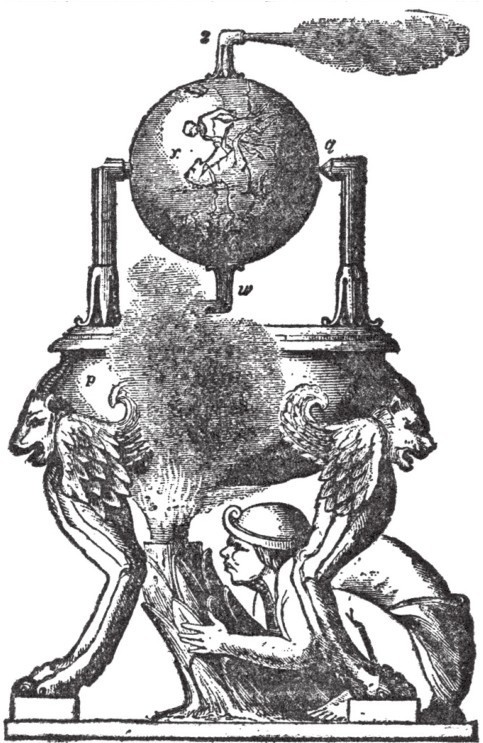

瓦特蒸汽机

希罗发明的古罗马蒸汽机

至于蒸汽机,它的发明权根本不属于瓦特。早在两千年前,具体说是公元60年左右,古罗马学者希罗就发明了蒸汽机。罗马帝国没有发生工业革命,是因为发明一种科技产品,和能够用这种科技产品赢利之间,有着非常巨大的区别。古罗马的蒸汽机刚刚发明时,制造和运行成本很高,用于经济生产得不偿失,只是贵族的玩具,玩腻了以后就被舍弃,工业革命自然无从谈起。英国的早期蒸汽机制造和运行成本同样很高,瓦特等人多年亏损经营,但由于研发经费持续投入,生产规模不断扩大,成本逐渐下降,效率则不断提高,经过几十年危险的反复实验(许多人因蒸汽机爆炸而被活活蒸死),最终才制造出可赢利的新型蒸汽机。

可见,不是蒸汽机等先进的科技发明使英国富强,而是英国先富强了,尔后才有足够的闲钱来持续投资长期亏损的蒸汽机等本来没有经济价值的科技发明,终于使其成本降低,效率提高,结果推动了工业革命。近年来西方历史学家的许多研究成果揭示,公元1765年哈格里夫斯的“珍妮纺纱机”与公元1769年瓦特的蒸汽机等科技发明之所以能够出现并得到持续推广,都与公元1757年6月23日的普拉西战役有着非常紧密的关系。正如英国学者布鲁克.亚当斯在《文明与衰微的规律》书中总结的那样:“如果瓦特早生50年,他和他的发明一定都同时死亡了。自从世界诞生以来,可能没有一个投资收获达到像征服印度一样的利润,因为英国从此在印度唯我独尊地进行了达50年之久的掠夺。从1694年到普拉西战役,(工业革命)发展是相对缓慢的;从1760—1815年,发展是极为迅速而宏大的。”以克莱武为代表的东印度公司短期内从印度掠夺了大量财富,并将其运回英国,导致英国市场上突然资金泛滥,物价飞涨。为了控制通货膨胀,英国政府鼓励人们投资一些高风险、非盈利的项目,最大的受益者就是随后领导工业革命的瓦特等发明家。[14]

公元1759年春天,洪任辉率领的英国商船再度来到宁波。这次,他们被清朝官员坚定地拒之门外,无论交多少税费,也不许他们在浙江贸易。作为英国东印度公司的职员,此时的洪任辉对于即将在其祖国爆发的工业革命毫无预感,却对两年前克莱武在普拉西战场上的传奇耳熟能详。如今,英国已经成为印度和加拿大的主人,是一个殖民地遍布五大洲的“日不落帝国”,GDP总量相当于欧洲大陆各国的总和,并迅速赶超大清帝国。在此背景下,他当然有底气对大清官吏摆出一副空前强硬的姿态了。浙江官府不肯接待英国商船,英国商船就直接北上渤海,于7月18日抵达天津,直接把给乾隆皇帝的请愿书递交给了天津知府。现在,英国人不仅要公正,还要平等,要特权,并且控告粤海关官员大量索贿。与此同时,法国商人也在广州向两广总督李侍尧上书,要求废止粤海关的索贿陋习,并威胁说,如果不满足他们的请求,“恐将来弃粤海而往宁波者,不特英吉利一国已耳”[15]。

洪任辉控告粤海关监督刘永标的罪名,除了久已有之的索贿陋习以外,还有一项新罪名:包庇十三行商人长期拖欠外国商人大笔债务。

广东十三行不是一直在经营着暴利行业吗?怎么可能外债缠身呢?

原来,广东十三行虽然整体赢利状况良好,但具体到单个商行,却不乏亏损的情况。究其原因,广州对外贸易高度集中在几个规模大、信誉好、货源充足的商行手里,清政府推行保商制度更加剧了这一情况,例如同文行老板潘振承就屡次以保商身份独自包揽英国和瑞典商船的整船货物,导致中小商行长期没有生意可做。还有些中小商行缺乏供销渠道,不能提供外国商人满意的商品,买到的外国商品又难以在内地市场及时卖出,难免陷入亏损的窘境。此外,西方资本主义经济危机也多次对广东十三行造成冲击。如上文所述,在公元1720—1724年的经济危机中,就发生过“除(陈)寿官外,所有(广东十三行)商人都欠了亚美尼亚人很多债”的情况。1754年粤海关执行保商制度以后,大批外国商船舍弃广东,北上宁波、厦门等口岸经商,导致广东十三行的经营状况严重恶化,竞争力较差的中小洋行惨遭釜底抽薪,长年不开张,自然大面积出现资金链紧张的情况。1757年的普拉西战役以后,英国东印度公司大发横财,得以向资金链紧张、不惜饮鸩止渴的广东商人提供高利贷,连年的利滚利算下来,便出现了广东十三行的一些成员欠下外国商人巨额债务的情况。

在所有欠下外债的广东十三行成员之中,资元行老板黎光华当数最倒霉的一个。资元行是十三行中资格较老、规模较大的一家,黎光华家族连续几代从事外贸,长期与英国和法国东印度公司做买卖,原本经营顺利,偶尔相互间拖欠货款,也都能很快结清。但出乎黎光华意料的是,乾隆皇帝进行的连年战争迫使他捐献大量军费,以至于掏空了企业,公元1756年七年战争爆发,英国与法国进入战争状态,不断在亚洲的殖民地和海洋上相互攻击,载有资元行货物的多艘商船被击沉或洗劫,损失惨重。战前,黎光华的一位主要贸易伙伴、法国商人比任云有一批胡椒寄存在资元行,托黎光华代销。不久后,突然传来法印联军在普拉西战役中大败的消息,法国在南亚的几处殖民地很快都被英军包围,比任云的资金链一下子就断了。比任云连忙跑回广州向黎光华索要货款救急,没想到他抵达广州时,却听说黎光华已经病逝,资元行也已解散,商铺货物均已变卖,黎光华的家属也都返回福建老家了。绝望的比任云只好向广州当局起诉黎光华家属,官司一直打到两广总督李侍尧处,比任云虽然胜诉,却迟迟拿不回货款。消息传出,与资元行有业务往来的各国商人纷纷跑到广州索债,尤以英国东印度公司为最,涉及债务高达五万余两白银。由于案件复杂,两广总督李侍尧和粤海关监督刘永标迟迟不能宣判,英国东印度公司大为恼火,便派洪任辉到天津去告御状。[16]

洪任辉想告御状,可他只会说汉语,不会写中文,怎么写状子呢?这难不倒他,因为除了向广东十三行的合法外贸商人提供高利贷以外,英国东印度公司还通过各种渠道,向没有从事外贸资质的中国商人提供贷款,招揽他们承包销售英国商品。巨大的生产压力和利润诱惑,驱使这些“场外商人”更加卖力地替英国东印度公司奔走,上下打点。这其中,以四川商人刘亚匾最为活跃,他由于在广州市场上缺乏根基,为了谋生,于是将当时明令禁止出口的《四书五经》和《说文解字》等中文辞书卖给英国商人,教他们汉语,还帮洪任辉写状子。

经乾隆皇帝特派的钦差调查,粤海关职员向入港外国商船征收违法税费30种,向出港外国商船征收违法税费38种,证据俱全,无可争议。愤怒的乾隆皇帝很快批示,将黎光华遗产全部抄没,变卖抵债,渎职的粤海关监督刘永标革职抄家,“以民告官”的洪任辉寻衅滋事,妨碍公务,被囚禁在澳门,直到1762年英军攻陷马尼拉,占领菲律宾时才被广东当局释放回国。最倒霉的是帮洪任辉写状子的刘亚匾,他被判处死刑,立即执行。[17]

刘亚匾犯了什么罪名?

汉奸!

帮外国商人写状子讨债,就是汉奸?

当然,“汉奸”这个如今妇孺皆知的名词,在清朝中叶以前并不流行,在乾隆初年,“汉奸”的意思是“帮助其他民族反抗清朝统治的汉族人”,大小金川战争时比较多见。洪任辉北上天津告御状,被认为是对清朝统治的反抗,刘亚匾这个汉族人居然帮英国人洪任辉写状子告大清官员,完全符合乾隆皇帝在镇压大小金川时对“汉奸”的权威定义,他罪有应得,死有余辜。

按照乾隆皇帝对“汉奸”的定义,当时中国最大的汉奸,显然是广东十三行那位精通数门欧洲语言、擅自出国、还兼任瑞典东印度公司股东的同文行老板潘振承。如今,刘亚匾掉了脑袋,洪任辉进了班房,刘永标被革职抄家,黎光华家破人亡,与他们关系密切的潘老板岂能独善其身?

当然不能。清政府很快宣布,查抄黎光华家产的所得,远不足以偿还资元行欠下外国商人的巨额债务,余款须由广东十三行的其他成员共同负担,分年偿还,这后来成为广东十三行的定规。已经跃居广东十三行头把交椅的同文行老板潘振承,理所当然地要负责偿还黎光华生前欠债中最大的一笔。[18]接下来,最老牌的行商洪顺官也在1774年破产,欠债266672银圆仍由广东十三行的其他成员共同负担。[19]

不断爆发的政治、经济风波,加之日益增加的经济负担,使得人到中年的潘振承身心疲惫,已经不再像年轻时那样精力充沛,如今的他急需能干可靠的帮手。

作为当时全世界屈指可数的巨富之一,潘振承组建了一个大家庭,娶了一妻八妾,生有七个儿子和十来个女儿。在这七个儿子之中,没有一个对经商感兴趣,也没有一个对出国考察和学外语感兴趣,他们都被父亲培养成了读书人,一门心思“学而优则仕”,摆脱商人那不受尊重的社会等级。[20]

公元1750年左右的一天,潘振承外出办事途中,由于广州天气炎热,在路边买了根甘蔗解渴。他一边嚼着甘蔗,一边和卖甘蔗的两兄弟闲聊起来。这一聊,潘振承得知,自己与这两位姓伍的年轻人既是邻居,又是老乡。

原来,在明末清初的战乱中,有大批福建居民逃往广东避难,其中有一个名叫伍朝凤的雇农在广州做起了小本生意。经过约20年的打拼,到了“三藩之乱”爆发前夕,伍朝凤积攒了一点钱,打算在广州买房。可是,现实很残酷,他根本买不起广州城内的房地产,但为了谋生起见,又希望住得离广州城尽可能近一些。后来,伍朝凤发现,与广州城隔着一条珠江的河南岛(今广州市海珠区)由于诸多原因,房地产价格异常便宜:

第一,河南岛四面环水,出行必需坐船,交通不便;

第二,河南岛上建有广州最大的佛寺——海幢寺,按照风水理论,佛寺附近的阳宅风水不佳;

第三,河南岛西头是珠江水流最湍急、航行最危险的河段之一,传说这里生活着两只巨型白鹅,它们一出现,就会使珠江里的船舶倾覆,故称“白鹅潭”,广州居民对这一恐怖的地区避之唯恐不及;[21]

第四,河南岛上自古没有城市(这里在汉朝以前还躺在海底下),基础设施薄弱,生活条件简陋。

以上种种原因,使河南岛成为广州郊区土地价格最便宜的地段。外来户伍朝凤可不管那些似是而非的讲究,他乘着“三藩之乱”爆发时广东房地产价格回落之机,在海幢寺西南侧、漱珠涌运河东岸买下一块力所能及的地皮,并依照泉州府晋江县安海乡的老家名字,称这里为“安海乡”,从此他被人称为“安海伍氏”。后来,当其家族中涌现出伍秉鉴这样的世界首富时,又有一群风水大师跑来,说河南岛聚财聚气,有“卧龙漱珠”之象,是罕见的风水宝地。[22]

海幢寺

潘振承抵达广州的时候,伍朝凤早已去世。不过,在置业问题上,这两位福建移民倒是想到了一起。潘振承家也选在河南岛上,与伍家的“安海乡”就隔着一条漱珠涌运河。当潘振承创建举世闻名的同文行时,伍朝凤的曾孙伍国莹和伍国钊则忙于勤工俭学:白天在广州南海学官上课,课余在广州街头卖甘蔗贴补家用。

从伍国莹和伍国钊身上,潘振承仿佛看到了年轻时的自己。几年以后,伍国莹和伍国钊没有在考功名的独木桥上走下去,而是进入了同文行,成为潘振承手下的小伙计。在这个跨国大企业中,伍氏两兄弟逐渐积累商业经验,后来跻身管理层,并积累下可观的财富,顺利结婚生子。

公元1769年,是一个诞生伟人的年份。在这一年,法国诞生了未来的皇帝拿破仑,英国则诞生了拿破仑的克星威灵顿公爵。而在这一年的广州,一个男婴也在安海乡呱呱坠地,即伍国莹的第三个儿子,不知为何,伍国莹对其特别喜爱和重视,给他起乳名叫“亚浩”,大名叫“伍秉鉴”[23]。这个孩子将在半个世纪后,成为名扬寰宇的世界首富。

参考文献:

[1] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:239—245.

[2] 同上:278.

[3] 范岱克.从荷兰和瑞典档案看18世纪50年代至70年代的广州帆船贸易[J].丁峻译.广东社会科学.2002(4):94.

[4] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:298.

[5] 同上:298.

[6] 梁嘉彬.广东十三行考.广州:广东人民出版社,1999:92.

[7] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:299.

[8] 梁嘉彬.广东十三行考.广州:广东人民出版社,1999:92.

[9] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:303—307;(卷四、五)493—495.

[10] 富勒.西洋世界军事史(卷二).钮先钟译.桂林:广西师范大学出版社,2004:177—193.

[11] 汪熙.约翰公司:英国东印度公司.上海:上海人民出版社,2007:96—106.

[12] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:349—350.

[13] 同上:362.

[14] 汪熙.约翰公司:英国东印度公司.上海:上海人民出版社,2007:142—146.

[15] 梁嘉彬.广东十三行考.广州:广东人民出版社,1999:92—98,120—131.

[16] 同上:94—95.

[17] 同上:123,133—134.

[18] 同上:256—257.

[19] 马士.中华帝国对外关系史(卷一).张汇文等译.上海:上海世纪出版集团,2006:180.

[20] 潘刚儿,黄启臣,陈国栋.广州十三行之一:潘同文(孚)行.广州:华南理工大学出版社,2006:26—35;周湘.广州外洋行商人.广州:广东人民出版社,2002:14.

[21] 屈大均.广东新语(卷四).水语.白鹅潭.

[22] 潘刚儿,黄启臣,陈国栋.广州十三行之一:潘同文(孚)行.广州:华南理工大学出版社,2006:34—35.

[23] 梁嘉彬.广东十三行考.广州:广东人民出版社,1999:282—283.

注解:

① 十三行商人为了争取英方多购买自己商行的茶叶,通常将英国纺织品的价格估算为中国市场实际批发价格的3—7倍。