第一章

东海缺少白玉床

龙王来请金陵王

中国文化是独特的,也是开放的。正如“洗兵条支海上波”等名句反映的那样,许多唐朝诗人都具备国际化视角。同样,元明清时期成书的中国四大名著也都有涉及国际交往的内容。以玄奘西天取经为背景的《西游记》自不必说,《三国演义》第一回便提及客商北上牧区买马,归途中送给刘备一千斤进口的波斯特产“镔铁”,刘备、关羽、张飞用它打造了双股剑、青龙偃月刀、丈八点钢矛等优质武器,后来曹操北伐、孙权和诸葛亮南征的篇章中也曾提及外国事物。在《水浒传》中,宋江征辽时,多次与“碧眼黄须”的番兵交手,还提及过“爪哇国”(其实,“爪哇”是元朝才有的称呼,宋朝称该岛为“阇婆”)。不过,涉及国际交往内容最多也最详尽的,当数四大名著中成书最晚的《红楼梦》。

《红楼梦》开篇,曹雪芹就告诉读者,金陵城中有贾、史、王、薛四大家族,还为此编了顺口溜《护官符》:“贾不假,白玉为堂金作马。阿房宫,三百里,住不下金陵一个史。东海缺少白玉床,龙王来请金陵王。丰年好大雪,珍珠如土金如铁。”(《红楼梦》第四回)

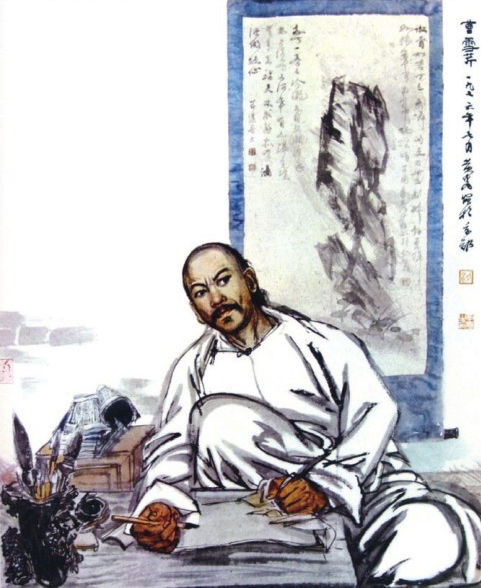

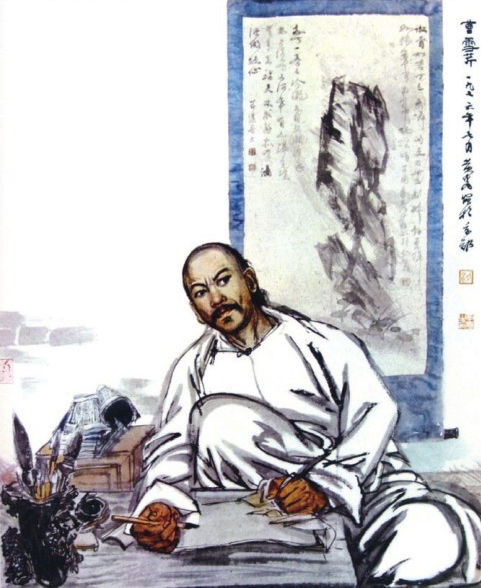

曹雪芹

在贾、史、王、薛四大家族之中,贾家貌似是全书的中心,但执掌贾家荣国府日常事务的,却是贾母的儿媳王夫人(贾宝玉之母)和孙媳妇王熙凤。究其原因,王夫人与王熙凤都出自王家,王熙凤的叔叔王子腾历任九省统制、内阁大学士,远比贾、史、薛家的成员政治地位高,穷书生贾雨村正是因王子腾的推荐,官拜应天府尹,后来一直做到大司马、军机大臣;贾元春能入选皇宫,也要拜王子腾推荐之赐(《红楼梦》第五十三回、第九十五回)。王家不仅政治地位高,财富也远多于其他家族,王熙凤因为利钱的问题与丈夫贾琏吵架时,训斥后者说:“把我王家的地缝子扫一扫,就够你们过一辈子呢。说出来的话,也不怕臊!现有对证:把太太和我的嫁妆细看看,比一比你们的,哪一样是配不上你们的?”(《红楼梦》第七十二回)当王子腾去世后,四大家族便迅速随之土崩瓦解。这样看来,以王子腾为首的王家,才是四大家族的核心。

原来,王夫人与王熙凤之所以能在荣国府居于“执政”地位,既是因为她们的家族政治地位高,更是因为她们带到荣国府的嫁妆多,相当于以控股股东的身份出任荣国府CEO。

作为豪门王家的成员,王夫人与王熙凤的衣着打扮都与众不同,林黛玉刚到荣国府就发现了这一点:王熙凤“身上穿著缕金百蝶穿花大红洋缎窄褙袄……下着翡翠撒花洋绉裙”,王夫人的寝室里“临窗大炕上猩红洋罽……两边设一对梅花式洋漆小几”(《红楼梦》第三回)。《红楼梦》全书数十次提及洋货,其中至少14件为王家成员所有。但凡王家的私人物件,往往沾着一个“洋”字。相比之下,《红楼梦》中其他人物的衣着打扮就显得有些“土气”了。

在荣国府里,洋货司空见惯,兹摘举数例如下:

贾宝玉随身带着“核桃大小的一个金表”(《红楼梦》第四十五回),常喝“西洋葡萄酒”(《红楼梦》第六十回),卧室内“十锦格子上陈设的一只金西洋自行船”(《红楼梦》第五十七回),还有一面穿衣镜,“原是西洋机括,可以开合”(《红楼梦》第四十一回)。晴雯生病时,贾宝玉便取来一盒鼻烟,烟盒里绘有“西洋珐琅的黄发赤身女子,两肋又有肉翅,里面盛着些真正汪恰洋烟”。贾宝玉还声称“索性尽用西洋药治一治,只怕就好了”。派人向王熙凤要来“西洋贴头疼的膏子药,叫作‘依弗哪’……贴在两太阳(穴)上”(《红楼梦》第五十二回)。

王熙凤总是穿着“洋绉”“洋缎”(《红楼梦》第三回、第六回、第九十回),有时“手里拿着西洋布手巾。”(《红楼梦》第四十回)

薛宝钗在踏雪寻梅时身穿“洋线番羓丝”的衣服(《红楼梦》第四十九回),给生病的林黛玉送去“一包子洁粉梅片雪花洋糖”(《红楼梦》第四十五回)。

薛宝琴回忆:“我八岁时节,跟我父亲到西海沿子上买洋货,谁知有个真真国的女孩子,才十五岁,那脸面就和那西洋画上的美人一样,也披着黄头发,打着联垂,满头戴的都是珊瑚、猫儿眼、祖母绿这些宝石,身上穿著金丝织的锁子甲、洋锦袄袖;带着倭刀,也是镶金嵌宝的,实在画儿上的也没她好看。”(《红楼梦》第五十二回)

薛蟠探亲时,给薛姨妈和薛宝钗带来许多“绸缎、绫锦、洋货等家常应用之物”(《红楼梦》第六十七回)。

就连雪雁、紫鹃等仆人也经常使用“西洋小银剪子”等进口工具(《红楼梦》第七十回)。

荣国府抄家时,抄出“洋灰皮六十张……洋呢三十度、毕叽二十三度……钟表十八件”(《红楼梦》第一百零五回)等大量洋货。

总之,荣国府的洋货多数来自王、薛两家,贾、史两家的洋货较少,经常向王、薛两家借用(唯一的例外是贾宝玉,拥有大量“洋货”,彰显了他受到各大家族宠爱的独特地位)。

王家为何有这么多洋货呢?据王熙凤亲口介绍:“那时我爷爷单管各国进贡朝贺的事,凡有的外国人来,都是我们家养活。粤、闽、滇、浙所有的洋船货物都是我们家的。”(《红楼梦》第十六回)

原来,王子腾的父亲主管清朝的外贸,由此大发横财,并且罗致许多“洋玩意”。这只是曹雪芹的艺术想象吗?

以王子腾为首的王家,在清朝历史上是有原型的。正如贾宝玉的原型是曹雪芹本人一样,主管清朝的外贸的王家也有原型,即曹雪芹的祖母李氏家族。李氏的父亲李月桂有位堂兄,名叫李士桢,在公元1681—1687年之间担任广东巡抚。曹雪芹的祖父曹寅担任江宁织造期间,李士桢的儿子李煦担任苏州织造,二人都曾兼任两淮巡盐御史,来往甚密。明末清初,由于倭寇和郑氏集团等海上反朝廷势力经常攻击东南沿海,朝廷长期实施“海禁”政策,不许中国商船出海,也不许外国商船靠岸,使沿海地区蒙受了巨大的经济损失。1683年,清朝水师攻占台湾,消灭郑氏集团,李士桢等沿海各省官员乘机请求开放海禁,康熙皇帝欣然批准,于公元1685年开放了4座外贸港口,即江苏的云台山(今连云港,后因港口淤积改到松江)、浙江的宁波、福建的漳州(后改到泉州,又改到厦门)和广东的澳门(明朝末年租借给葡萄牙人),并在每座外贸港口设立海关,即江海关、浙海关、闽海关和粤海关。实际上,当时还有两座较大的对外贸易窗口,即浙江的乍浦(专门对日本贸易)和蒙古的恰克图(专门对俄罗斯贸易),并有对朝鲜、琉球、廓尔喀(尼泊尔)等国的小型贸易口岸,但它们没有独立的海关。江海关、浙海关的监督都由该省巡抚兼任,闽海关的监督由福州将军兼任,只有广东外贸因为数额巨大,设立有专职的粤海关监督,全称“督理广东省沿海等处贸易税务户部分司”,直属户部,所以外国商人简称粤海关监督为“户部”①。[1]

内务府公文

别看在组织关系上直属户部,但与户部的其他下属单位不同,粤海关还有另一个“婆婆”。在清朝以前,户部一直是中国中央政府主要的财政部门,但是明朝皇帝为了自己消费方便,建立“二十四衙门”,派宦官料理涉及宫廷的财政,民怨沸腾。清朝入关以后,一方面在康熙元年废除“二十四衙门”,禁止宦官干政,一方面看到了明朝政府与宫廷财政分割的好处,于是创建了一个全新的机构“内务府”,专管宫廷财政后勤事务,独立于户部,实为皇帝的小金库。内务府的成员除少数满洲贵族外,大部分都是“包衣”,也就是八旗贵族的汉族家奴。满八旗中的正黄旗、镶黄旗和正白旗由清朝皇帝直接统领,号称“上三旗”,只有上三旗的包衣才能进内务府当差。所以,上三旗的包衣实为清朝皇帝的私人奴隶。历代粤海关监督,除雍正至乾隆初年不时由广东地方官员兼任之外,大部分都由内务府的上三旗包衣担任。他们名义上由户部任命,实际上却全都由皇帝在内务府里“特简”,有钦差性质。[2]

在清朝,不仅是粤海关,两淮盐政、长芦盐政、江宁织造、苏州织造、杭州织造等十几个重要的财税职务都由内务府成员长期把持,这方面最突出的例子就是曹雪芹家族。曹雪芹的曾祖父曹玺是首任江宁织造,祖父曹寅、父亲曹顒、叔父曹頫一连担任这个肥差达65年之久。与此同时,曹家的亲戚李煦和孙文成分别担任苏州织造和杭州织造,他们全都是内务府包衣。曹寅和李煦都兼任过两淮巡盐御史,孙文成还担任过一年粤海关监督,可谓做尽了清朝的肥缺。[3]

清朝皇帝给内务府包衣安排这么多肥缺,有其特别的用意。身为皇帝的家奴,内务府包衣普遍有几个显著的特点:善于逢迎拍马、忠诚、贪婪、吝啬、附庸风雅、喜欢传播小道消息,皇帝对他们的家庭情况特别是私人财产状况非常熟悉。以上特点结合起来,使得这个群体特别适合替皇帝收税,同时从事情报工作——曹寅和李煦都曾多次给康熙皇帝上密折,汇报长江下游地区的情报,如官员是否称职、百姓是否不满,有无反清复明势力活动等。内务府包衣当然会贪污,但是与别的官员不同,皇帝对他们的家庭财政状况了如指掌,而且随时可以要求他们把家产拿出来充实皇帝的小金库,无须任何理由——奴隶的钱当然就是主子的钱。基于同样的理由,内务府包衣在职期间,需要对皇帝进行大量的利益输送,没有法律限制。根据清宫档案记载,粤海关每年向广东十三行征缴的税收70%上缴户部、24%上缴内务府,粤海关与广东布政司各得3%。此外,粤海关每年要向皇帝呈送四次“正贡”——庆祝春季的“年贡”、庆祝元宵节的“灯贡”、庆祝端午节的“端贡”和庆祝皇帝生日的“万岁贡”——以及多次“传办方物”(替皇室采购进口商品),每年税收超出定额的盈余部分也直接交内务府。加起来,在粤海关每年付给北京朝廷的钱财中,户部和内务府大致各占一半。所以,粤海关号称“天子南库”,是清朝皇帝私人收入的主要来源之一。[4]

李煦四季行乐图

作为“天子南库”,粤海关这个大肥差理所当然地被内务府成员长期把持,例如李士桢的同事、首任粤海关监督宜尔格图。他刚上任,就联合两广总督吴兴祚、广东巡抚李士桢上奏,以粤海关大关(总部)设在广州城西南的五仙门,不便管理在澳门的贸易为由,请求在澳门之外,另于广州城南的珠江河岸上开设外贸口岸,得到了康熙皇帝的批准。这样,广东就有了广州和澳门两个通商口岸。很快,外国商船蜂拥而入珠江,广州南郊的西关、黄埔一带出现了庞大的商业区,规模比广州城内的商业区还大。

可是,没过多久,广州郊区的外贸活动就衰败了下去。

原来,外国商船前往广州和澳门贸易,都要向广东当局缴纳船钞(船只进口测量、管理费用),不同的是:到广州贸易,货税(货物进出口税)要交给广东当局;到澳门贸易,货税则要交给澳门葡萄牙当局,这是对澳门葡萄牙当局的优待措施。商人们对比后发现,去广州做买卖比去澳门缴税多,为了少缴税,于是纷纷涌向澳门经商——肥了澳门的葡萄牙当局,却令清政府失去了很多税收。[5]

“天子南库”空了,康熙皇帝坐不住了,命令李士桢和宜尔格图想办法。

公元1686年,两广总督吴兴祚、广东巡抚李士桢、粤海关监督宜尔格图发布了影响深远的《分别住行货税》文告,规定将广东商行(公司)划分为洋货行与金丝行两种,洋货行专营对外贸易,税率较高,即“行”税,赴海关纳税;金丝行专营国内贸易,税率较低,即“住”税,在税课司纳税。《分别住行货税》文告解释,这样的制度安排是为了保护商业,避免商人遭到“层叠影射,致滋重困”,可见广东官员“裕课必先恤商”,“凡系通商裕课之事,无不竭力讲求”。其实,区分行税和住税,是中国古代“行商坐贾”传统观念的反映。明清时期,“贾”这个字逐渐淡出了主流语言体系,但官员们在潜意识里仍然推崇有固定营业场所的商人,认为他们可靠,贬低没有固定营业场所的商人,认为他们不可靠。在财政上,有固定营业场所的商人需要缴纳许多税,因此受到政府的偏爱;没有固定营业场所的商人(例如走街串巷的货郎)只在通过城门和关卡时才纳税,其他经营时间不纳税,因此不太受官员的青睐。此外,有固定营业场所但经常进行远距离运输的商人也常常受到主流社会的贬低,说他们“重利轻别离”。

奇怪的是,专营国内贸易的金丝行虽然享受税收优惠,却一直发展不起来,反倒是税率高的洋货行(简称“洋行”)把对外贸易做得风生水起。

在分设洋货行与金丝行过程中起关键作用的广东巡抚李士桢,曾经多次表达“恤商”(体恤商人)的观点,要求合理征收商税,整顿商业秩序,改善商业环境,加强商路治安,保证商路畅通,倾听商人意见,似乎是一位中国古代官场罕见、走在时代前列的“重商主义者”。但其原因是,当时广州外贸百废待兴,外国商船来得不多,以康熙皇帝为首的清朝皇室急于获得钟表、玻璃镜、葡萄酒等欧洲舶来品,更急于通过粤海关这个“天子南库”敛财。分设洋货行与金丝行的真正目的,在于用税收引导外贸流动方向:外国商船如果从广州报关纳税,其商品只需要通过洋货行报“行税”,就可以进入中国大陆市场;但如果从澳门报关纳税,商品在向葡萄牙当局缴纳货税之后,从澳门运到广州或广东其他地区,还需要通过金丝行,再到税课司缴纳国内贸易的“住税”。这样一来,澳门外贸就变成了重复征税,大部分商船很快就都不再前往澳门,直奔广州报关了。虽有重复纳税之实,却没有苛捐杂税之名,这正是李士桢的高妙之处。结果,广东就出现了金丝行凋敝,洋货行兴旺的局面。

李士桢圆满完成了康熙皇帝交给的任务,给户部和内务府增加了收入,还给皇室采办了大量进口商品,但他并没落个好下场。身为内务府包衣,李士桢本人极为贪婪,朋友承认他“稍受礼物”,政敌则骂他“贪污不法”,最终在颁布《分别住行货税》文告的次年(公元1687年),被左都御史王鸿绪以“贪劣”罪名弹劾离职。[6]但没过多久,李家的亲戚孙文成便在1703年出任粤海关监督,李士桢的二弟李国屏又在1710—1713年间出任粤海关监督,继续掌控清帝国的对外贸易,可见以康熙皇帝为首的清朝皇室离不开这几个善于理财和经营外贸的包衣家族。[7]《红楼梦》中王家大量的“洋货”、惊人的资产,就反映了其原型李士桢家族在广东经营外贸的灰色收入,正是“东海缺少白玉床,龙王来请金陵王”。

李士桢等广东官员个人的巨额财富,主要来自外贸商人的贿赂,而这种贿赂是制度本身决定的。清朝皇帝及高级官员多次强调,开设洋货行有很高门槛,洋商必须“身家殷实,资财素裕”,这样才能保证中国外贸的信誉和洋货行的顺利运行。怎样才能证明自己“身家殷实,资财素裕”呢?最好的、事实上也是唯一的办法,就是“孝敬”两广总督、广东巡抚、广州将军等拥有审批洋货行许可证权的官员。这笔钱一开始是5万两白银,后来一路飙升到20万两白银,而当时广州普通居民工作1年也挣不出20两白银。[8]孝啊孝,多少罪行借汝之名而行。

粤海关砝码

就这样,广东洋商从一出现,就获得了由制度决定的“原罪”。而与外国人的频繁往来,还将给他们带来更多罪名。即便如此,巨大的利润依然吸引了全国各地的众多富商奔赴广州,争相报名开设洋货行,使两广总督、广东巡抚、粤海关监督等职变成全国屈指可数的几大肥缺。

当官,才是中国最好的生意,风险小、利润高。真正在市场上打拼的商人承担巨大的风险,还要不断向官员行贿。从形式上看,大部分行贿并非明目张胆的勒索,而是以商人自愿捐献的形式支付的。康熙皇帝有“盛世滋生人口,永不加赋”的旨令,后来人口连翻了几倍,导致清朝国库收入长期停滞,遇有天灾战乱,往往入不敷出。这时,清朝各级政府就会找商人摊派,美其名曰“劝捐”。广东洋商由于资产特多,被“劝捐”的金额也非常高,19世纪初的世界首富伍秉鉴、伍绍荣父子前后共向广东官府“捐款”1000万两白银以上。[9]实际上,这些钱大多并未被用在赈灾和军费上,而是“雁过拔毛”地进入了官员们的腰包。可以说,没有一个19世纪初在广东任职的官员没拿过伍家的捐款。

难怪中国商人骨子里特别反感慈善募捐。

超高的税率、大笔的捐款,这些过度的财政负担足以毁掉其他任何一个行业,却毁不掉广东洋商,因为他们占据极其有利的商业位置,而且具备丰富的商业经验和灵活的商业头脑。

广东洋商拥有巨大的利润空间,因为他们买卖的商品在不同市场流通,各个市场价差极大。中国的茶叶、丝绸和陶瓷在欧洲市场能卖出高价,欧洲的商品在中国市场上卖得同样昂贵。康熙皇帝常喝的葡萄酒、乾隆皇帝酷爱的钟表、王熙凤身上的高档洋布、贾宝玉家中的自动穿衣镜、晴雯嗅的鼻烟,在当时的中国无不是令普通人家望洋兴叹的奢侈品。《西游记》第二十二回说,沙僧本是天庭的卷帘大将,因失手打碎玉玻璃(琉璃盏),被玉皇大帝贬下凡间,混迹于流沙河,琉璃盏其实就是当时欧洲常见的日用品玻璃杯,可见《西游记》成书的明朝末年,中国进口的欧洲玻璃杯价格有多么昂贵。另外,必须指出的是,这些受到明清中国高端市场欢迎的西方奢侈品与工业革命没有半点关系,它们之所以能够在中国市场上卖出高价,就因为它们都是耗费大量人力的手工打造精品,而不是外观粗糙、样式呆板的早期工业生产品。无论是故宫收藏的西洋文物,还是《红楼梦》里提到的高档洋货,基本上全都与工业无关。由于中国和欧洲相距遥远,商业信息不透明,使得外贸商人可以轻易地贱买贵卖,从中赚取巨额差价。

尽管从事外贸在古代利润丰厚,但不是什么地方都适合开展外贸。

说起中国古代外贸,人们最先想起的就是“丝绸之路”。这个概念首先由德国地质学家李希霍芬在19世纪末提出,尔后迅速广为人知。李希霍芬所谓的“丝绸之路”,指的主要是从西安到撒马尔罕的陆上丝绸之路。20世纪,历史学家和考古学家又发现了多条丝绸之路,其中包括北方的“草原丝绸之路”和南方的“海上丝绸之路”等,其中从广州等华南港口到印度洋的“海上丝绸之路”规模最大。近年来,渔民经常在南海和台湾海峡打捞出为海上丝绸之路跑运输的沉船,船上的商品数量之庞大,远不是陆上丝绸之路能够相比的。

广州天然成为海上丝绸之路的起点,因为这里的自然环境非常有利于开展航海外贸。它位于珠江三角洲中心,交通便捷,适合水运,而且处于季风带,每年七八月,西南风会将东南亚和印度洋的帆船带到珠江口,次年二三月,东北风又会将帆船送回东南亚和印度洋。在发动机尚未发明的时代,季风推动帆船自动航行,无须水手划桨,可以大大减少运输成本,因此备受商家的青睐。早在公元1世纪,罗马商人便发现了印度洋季风的运行规律,依靠风帆而非人力划桨的罗马商船很快纷纷穿过红海,出现在南亚和东南亚沿海,据说三国时期还抵达了长江流域,开辟出“海上丝绸之路”,吴大帝孙权就专门接见过远渡重洋的罗马商人。[10]从此以后,“海上丝绸之路”日益繁华,依靠运输成本优势,贸易量远远超过了依赖骆驼和毛驴穿越日益干旱的中亚沙漠的陆上丝绸之路,成为世界上最繁忙的国际贸易路线。

公元5世纪初,赴印度取经的高僧法显从狮子国(斯里兰卡)出发,乘季风坐帆船经东南亚返回中国,在崂山(今山东青岛)登陆。唐宋时期,大量阿拉伯和波斯商人乘季风坐帆船来到中国做生意,中国商船也越来越多地乘季风进入印度洋。元代东西方交流鼎盛,海上丝绸之路极为兴旺。马可.波罗就乘季风坐帆船从泉州前往波斯,中国航海家汪大渊乘季风坐帆船二次周游东南亚、南亚各国,直到东非和北非,甚至可能还去过澳大利亚,回国后撰写了《岛夷志略》一书。明朝初年,郑和多次率领舰队沿着汪大渊已经探明的路线,乘季风周游南海和印度洋沿岸。随后,欧洲航海家瓦斯科.达.伽马驾驶由维京帆船改进的卡拉克帆船,乘季风穿越印度洋,抵达南亚,开启了大航海时代(地理大发现时代)。由于卡拉克帆船完全依赖顺风,而且前高后低,重心不稳,一遇逆风就很难操控,导致西班牙“无敌舰队”远征英国惨败,卡拉克帆船因此逐渐被英国、荷兰、法国等国改进的盖伦帆船取代,后者在逆风情况下仍能保持稳定行驶,给明清中国人留下了极深的印象。

卡拉克帆船是欧洲人发现新大陆的主力船只

古希腊罗马的主力船只:三列桨帆船

郑和下西洋舰队

然而,季风的好处并不是只有广州才有,澳门以及福建、浙江的沿海城市都是季风贸易的受惠者。与它们相比,广州作为通商口岸,先天处于劣势。据英国东印度公司分析,他们购买的中国商品中的茶叶主要产于福建、浙江,丝绸主要产于浙江、江苏,陶瓷主要产于江西。因此,与福建、浙江的沿海城市相比,广州离大宗出口商品主产区远,不菲的运输费用降低了广州市场的竞争力。

确实,“四口通商”之初,外国商船主要前往福建、浙江的沿海城市,很少有来广东的,导致广州和澳门的外贸规模有限。直到1715年,一件突发事件改变了中国的外贸局面:厦门商人拒绝归还英国“安妮”号商人支付的2600两白银订金,厦门官员袒护中国商人,派兵驱逐前来讨账的英国商船“安妮”号,导致严重冲突。次年,英国东印度公司决定:停止与福建、浙江口岸的贸易,将所有来华的商船都派往广州,得到广东当局的热烈欢迎,从此奠定了广州第一大外贸中国港口的地位。[11]厦门驱逐英国商船,当然不是什么偶然事件,也不是某个官员的个人行为,因为没有人为此受到惩罚。更有甚者,两年后,康熙皇帝下达《南洋禁航令》,禁止中国船只开入伶仃洋以南的南海,外国商船也不许带华人出海,南洋华人必须回国,否则以叛乱分子论,以后永远不许再回中国。也就是说,只许外国人来华经商,却不许中国商人出国经商。结果,相当一部分华商被迫放弃他们在东南亚长期经营的资产,返回大陆,蒙受了惨痛的经济损失。对外贸易的口子,在康熙末年被收得越来越紧。当福建、浙江的外贸口岸江河日下之际,广州却一枝独秀,后来居上。这是为什么呢?

由卡拉克帆船改进而来的盖伦帆船擅长远洋航行,是大航海时代欧洲人的主力商船和军舰

康熙皇帝之所以下达《南洋禁航令》,直接原因是他在1715年南巡江南时,得知东南沿海每年有上千条船驶往南洋,返回者不过半数。他立即联想到清军占领台湾时,数以千计的郑军部下拒绝降清,坐船逃往东南亚的往事,当即批示:“海外有吕宋、噶罗巴等处,常有汉人,此即海贼之薮也……数千人聚集海上,不可不加意防范!”[12]同年厦门驱逐英国商船,应当就是受了朝廷的直接压力所为,而不是厦门官府商人故意赖账,或厦门官府故意刁难“安妮”号。

既然如此,何以广东能够在康熙皇帝严控外贸期间独善其身呢?

这都是历史原因造成的。

原来,以康熙皇帝为首的清朝统治者用“禁海”的方法防范的“海贼”,指的主要是郑成功集团。郑成功的根据地在福建的金门、厦门等海岛,此后又扩展到浙江舟山一带,以此为基础开展抗清斗争。当时,南明末代皇帝永历帝的根据地在广东、广西一带,与郑成功遥相呼应,但很快清军就攻入广东。1648年,广东提督李成栋反清降明,整个东南沿海都落入南明控制之下,清朝在华南的统治摇摇欲坠。这时,郑成功奉永历帝之旨西进与李成栋会师北伐,但他贪图潮州富庶,突然进攻驻守潮州的李成栋部将郝尚久,郝尚久一怒之下再次降清,联合清军击退郑成功。李成栋因此突发事件进退失据,很快被清军击败丧命,广东遂再次落入清朝之手。之后,郑成功又数次攻打潮州,均被当地守军击退,双方都损失惨重。1654年,刚刚击毙定南王孔有德、敬谨亲王尼堪的南明大将李定国围攻广东新会,邀郑成功来会师,郑成功却迟迟不来,致使李定国被清朝援军打得大败,从此一蹶不振。[13]在福建、浙江民望极高的郑成功,在广东的每一次行动都不顺利,可见他在广东缺乏群众基础。康熙皇帝有理由相信,作为“海贼”的宿敌,广东军民会自觉地继续站在清朝一方,所以广东无须像“海贼巢穴”福建、浙江那样严行“禁海”。

远渡重洋来华的外国商人,同样令清政府警惕。这种警惕是有道理的:明朝的“倭寇”流毒东南沿海百余年;1624年,荷兰东印度公司船队在袭击澳门和澎湖后,武装占领台湾;1637年,隶属“库尔滕集团”的英国威德尔商船队因为被明朝广东政府拒绝登船贸易,悍然攻陷虎门炮台,直逼广州城下;1670年,英国东印度公司在多次试图经澳门与中国大陆开展贸易失败后,为了建立商馆与国姓爷(郑经)签订合约,“1676年派船一艘到厦门,并建立一间商馆”,直到“1681年,国姓爷(郑经)被(清军)逐出厦门,而公司商馆关闭”[14]。正是鉴于这些情况,清朝统治者尽管看到了外贸的好处,却对开放国门异常谨慎。一个较为稳妥的折中方案由此产生——在郑氏集团影响力很大的浙江、福建严格限制外贸,但对与郑氏集团存在隔阂的广东网开一面。于是,广东成了康熙末年唯一的外贸绿洲,迅速繁华起来。

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。广东成为“外贸特区”之后,很快,从安徽到福建,各地商人都云集珠江三角洲,希望在欣欣向荣的外贸生意中捞上一笔。可是,他们并不都有做外贸生意的资格。

南越王墓出土的古波斯银盒

广东耕地少、人口多,自古以来大部分居民都依赖外贸和海上渔业为生,西汉初年的南越王墓就出土了与西亚和希腊有关的文物。公元661年,唐高宗在广州设立“市舶使”,派遣信任的宦官管理外贸,正值阿拉伯商人大量渡海来华,广州聚集了20万人之多。公元971年,宋太祖重新设立广州市舶使,不用宦官,改命地方官员兼任,商业秩序较唐朝有所改善,阿拉伯和东南亚商人再度云集珠江口,东南外贸得以重新振兴。南宋时期,中央财政长期处于困难境地,但因为当时发生十字军东征,大批穆斯林商人离开战火纷飞的中东,来到相对安宁的南亚、东南亚和东亚经商,市舶收入大幅增长,有力地支持了南宋经济。

唐宋时期,“市舶使贸易”实为政府采购性质,外国商品一到港口,便被中国官员按照政府拟定的价格收购,中国商品也由中国官员按照政府拟定的价格出售给外国商人,整个过程通常不许中国民间商人参与。只有当进口商品过多,超过政府消化能力时,才临时允许中国民间商人买卖多余的货物。还有部分中国民间商人以“牙人”(中介兼翻译)或会计的身份被市舶使雇佣,从中获得稳定的收入。北宋加强中央集权,将盐业、采矿业和酿酒业等唐代开放给民营资本的商业领域全部收归国有,宋太祖规定,商人贩卖盐达到10斤、贩卖碱或矾达到3斤、贩卖酒达到3斗、酿酒曲达到15斤者,一律处死,[15]外贸也受到波及,镔铁、珊瑚、玛瑙、乳香等进口商品在北宋一直被严格限制为政府垄断经营项目。[16]南宋为了促进外贸,放宽了有关的商业禁令,市舶收入从北宋时期的每年三四十万缗猛增到每年150万缗以上,占南宋国库收入的五分之一左右。日益依赖市舶收入的南宋政府还授予一些贸易额较高的商人官爵,大大提高了他们的社会地位,晋身为社会顶层的士人,不再屈居于“士农工商”的最底层,因此这些获得官爵的外贸商人又被称为“官商”。其实,他们主要是为自己挣钱,只是有些官方背景而已。

元明两朝因袭宋朝市舶司制度,郑和下西洋一度促进了明朝初期的外贸发展,但在1428年,明军在交趾(今越南北部)遭受重大挫败,明宣宗决定废除交趾承宣布政使司,越南从此独立,明朝在东南亚的影响力因此受到严重削弱。为了挽回恶劣影响,郑和受命第七次下西洋,却在南印度最大的海港古里病逝。1434年,郑和生前的副手王景弘受命以正使身份率船队出使东南亚,次年回国。1436年,刚刚登基的明英宗命王景弘停罢采买营造,不再使洋。1449年,明英宗北征瓦剌兵败,在土木堡被俘,从此明帝国将全部国力用于西北边防,完全停止了对海洋的主动经营。

经济战场如逆水行舟,不进则退。明帝国放弃海洋,拱手让出了外贸的主导权,其他势力看准时机蜂拥而上。以往许多著作都认为,此后陆续抵达东方的欧洲殖民者轻易就获得了东亚和东南亚海域的制海权和外贸主导权,事实上,他们还有一大群难缠的对手要应付。

明帝国放弃了海洋,并不代表华人放弃了海洋。

参考文献:

[1] 陈国栋.清代前期的粤海关与十三行.广州:广东人民出版社,2014:3—7.

[2] 陈国栋.清代前期的粤海关与十三行.广州:广东人民出版社,2014:7—17.

[3] 祁美琴.清代内务府.沈阳:辽宁民族出版社,2009:189—216.

[4] 陈国栋.清代前期的粤海关与十三行.广州:广东人民出版社,2014:84—137.

[5] 章文钦.广东十三行与早期中西关系.广州:广东经济出版社,2009:160—163.

[6] 清史稿.王鸿绪传.

[7] 梁廷柟.粤海关志(卷七).

[8] 亨特.广州番鬼录、旧中国杂记.冯树铁,沈正邦译.广州:广东人民出版社,2009:47.

[9] 广州府志.伍崇曜传.

[10] 厄立特里亚航海记;梁史.诸夷传.

[11] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:147—149.

[12] 大清圣祖仁皇帝实录(卷二百七十).

[13] 清史稿.郑成功传.

[14] 马士.东印度公司对华贸易编年史(卷一、二).区宗华译.广州:中山大学出版社,1991:15—48.

[15] 续资治通鉴长编(卷二),建隆二年四月壬戌.

[16] 宋会要.职官.

注解:

① 有些资料翻译为“河伯”,是错误的。“户部”与西方语言中的“河马”发音类似,因此有时受到西方人的调侃。