-

1.1前 言

-

1.2一 从《礼记·礼运》说起

-

1.3二 人类公理

-

1.3.1(一)大同思想的形成

-

1.3.2(二)《人类公理》

-

1.4三 早期的大同思想

-

1.4.1(一)第一次上书和《教学通议》

-

1.4.2(二)廖平和今文经学

-

1.5四 戊戌前的“大同三世”说

-

1.5.1(一)源于《公羊》,来自今文

-

1.5.2(二)“大同三世”和变法维新

-

1.6五 “大同三世”和《天演论》

-

1.6.1(一)“大同三世”说形成于《天演论》出版之前

-

1.6.2(二)驳几种臆断

-

1.7六 流亡海外和“三世”说的演变

-

1.7.1(一)“三世”说的演变和《天演论》

-

1.7.2(二)戊戌政变后的“大同三世”说

-

1.7.3(三)“大同三世”和“天演进化”

-

1.8七 《大同书》撰于辛丑、壬寅间

-

1.8.1(一)康有为自称《大同书》撰于1884年

-

1.8.2(二)《大同书》是康有为在1901—1902年避居印度时所撰

-

1.9八 《大同书》手稿

-

1.9.1(一)康氏家属捐赠“手稿”

-

1.9.2(二)南北合璧

-

1.9.3(三)手稿影行和成书年代

-

1.10九 定居印度和《大同书》

-

1.10.1(一)“幽凄日对须弥雪”

-

1.10.2(二)《政见书》于1902年发表

-

1.11十 《不忍》和《大同书》甲部、乙部

-

1.11.1(一)《大同书》甲、乙两部

-

1.11.2(二)《不忍》杂志和尊孔崇儒

-

1.11.3(三)《大同书》的刊发和“反袁”

-

1.12十一 《大同书》的屡经修改

-

1.12.1(一)1902年后的增补

-

1.12.2(二)《大同书》的屡经修改,迄未“定稿”

-

1.12.3(三)康有为为什么倒填年月,说1884年即已撰有《大同书》

-

1.13十二 如何正确评价《大同书》

-

1.13.1(一)社会的动荡和思想的转变

-

1.13.2(二)《大同书》的思想实质

-

1.13.3(三)没有找到一条通达“大同”之路

-

1.13.4(四)《大同书》是反对革命的飞跃,而主张循序渐进的

-

1.14附:《大同书》导读

-

1.15后 记

1

康有为的大同思想与《大同书》

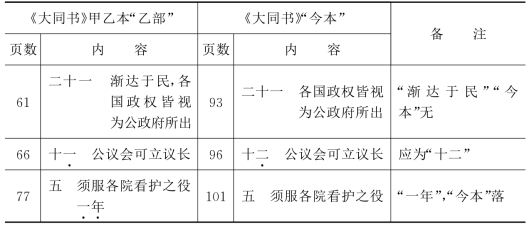

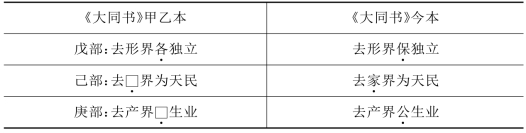

),不是由于缺此铅字,就是由于印发时尚未考虑成熟,从前者来说,可能性不大,如己部“去家界”,“家”字正文中屡见,似乎不会少此铅字。再查《大同合国三世表》:

),不是由于缺此铅字,就是由于印发时尚未考虑成熟,从前者来说,可能性不大,如己部“去家界”,“家”字正文中屡见,似乎不会少此铅字。再查《大同合国三世表》: