-

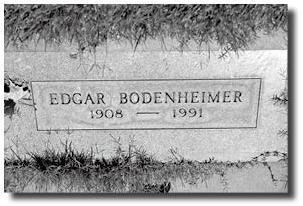

1.1敬献给我的父亲

-

1.2敬畏学术——潘汉典译博登海默1940年版

-

1.3出书敬畏学术

-

1.4第一篇 权力与法律

-

1.4.1第一章 权 力

-

1.4.1.1第一节 概 说

-

1.4.1.2第二节 权力欲

-

1.4.1.3第三节 无政府制

-

1.4.1.4第四节 专 制

-

1.4.2第二章 法 律

-

1.4.2.1第五节 一般法律的本质

-

1.4.2.2第六节 法律的理想型

-

1.4.2.3第七节 法律各阶段

-

1.4.3第三章 正 义

-

1.4.3.1第八节 正义的意义

-

1.4.3.2第九节 柏拉图的正义理想

-

1.4.3.3第十节 亚里士多德的正义概念

-

1.4.3.4第十一节 以权力分配的正义和以法律分配的正义

-

1.4.4第四章 法律与国家

-

1.4.4.1第十二节 各种学说

-

1.4.4.2第十三节 三种学说的批判

-

1.4.4.3第十四节 主权问题

-

1.4.5第五章 法律与其他社会支配力的差别

-

1.4.5.1第十五节 概 说

-

1.4.5.2第十六节 法律与道德

-

1.4.5.3第十七节 法律与习惯

-

1.4.5.4第十八节 法律与行政

-

1.5第二篇 自 然 法

-

1.5.1第六章 斯多葛学派和基督教的自然法

-

1.5.1.1第十九节 概 说

-

1.5.1.2第二十节 斯多葛学派的自然法

-

1.5.1.3第二十一节 罗马的自然法

-

1.5.1.4第二十二节 基督教的自然法

-

1.5.2第七章 古典自然法学派

-

1.5.2.1第二十三节 概 说

-

1.5.2.2第二十四节 由统治者保证的自然法

-

1.5.2.3第二十五节 由权力分立所保证的自然法

-

1.5.2.4第二十六节 由多数人保证的自然法

-

1.5.2.5第二十七节 古典自然法的法律观和道德观

-

1.5.2.6第二十八节 古典自然法学派的实际成就

-

1.5.3第八章 现代复苏的自然法

-

1.5.3.1第二十九节 概 说

-

1.5.3.2第三十节 新康德派的自然法

-

1.5.3.3第三十一节 自由法学运动

-

1.5.3.4第三十二节 狄骥的法学理论

-

1.5.3.5第三十三节 新经院学派与制度论

-

1.5.3.6第三十四节 三种理论的批判

-

1.6第三篇 形成法律的力量

-

1.6.1第九章 政治力量

-

1.6.1.1第三十五节 从法律到权力的转型

-

1.6.1.2第三十六节 法律是斗争的群体的一种妥协

-

1.6.1.3第三十七节 法律:统治者的自我限制

-

1.6.2第十章 心理力量

-

1.6.2.1第三十八节 “事实”的规范力量

-

1.6.2.2第三十九节 和平与秩序的欲望

-

1.6.3第十一章 经济力量

-

1.6.3.1第四十节 马克思主义的法律论

-

1.6.3.2第四十一节 施塔姆勒对马克思主义法律论的批判

-

1.6.3.3第四十二节 三种理论的评价

-

1.6.4第十二章 民族的和种族的因子

-

1.6.4.1第四十三节 历史法学派

-

1.6.4.2第四十四节 种族的法律理论

-

1.6.4.3第四十五节 三个理论的评价

-

1.6.5第十三章 文化决定论的元素

-

1.6.5.1第四十六节 概 说

-

1.6.5.2第四十七节 黑格尔

-

1.6.5.3第四十八节 梅 因

-

1.6.5.4第四十九节 斯宾塞

-

1.6.5.5第五十节 法律:文化演进的一种工具

-

1.7第四篇 实证主义法理学

-

1.7.1第十四章 分析实证主义

-

1.7.1.1第五十一节 实证主义是什么?

-

1.7.2第五十二节 边沁与耶林

-

1.7.2.1第五十三节 分析法学派

-

1.7.2.2第五十四节 纯粹法学

-

1.7.2.3第五十五节 法律命令论的批判

-

1.7.3第十五章 社会学实证主义

-

1.7.3.1第五十六节 欧洲法理学上的社会实证主义

-

1.7.3.2第五十七节 美国的社会法学

-

1.7.3.3第五十八节 美国法理学的现实主义运动

-

1.7.3.4第五十九节 梯马舍夫的法律社会学

-

1.7.3.5第六十节 法律社会学的功能

-

1.8参 考 文 献

-

1.9索 引

-

1.9.1关于美国“综合法学”的几点思考——潘译《法理学》整理记(代后记)

-

1.10一、博氏1940年版《法理学》中译本出版缘起及意义

-

1.11二、有关博登海默著作中译本的一段学术史考察

-

1.12三、美国“综合法学”注584代表人物霍尔与博登海默的初步比较

-

1.13四、美国综合法学的起始时间可以提前

-

1.14五、博登海默比霍尔更强调法的价值

1

博登海默法理学

1.6.4.3

第四十五节 三个理论的评价