-

1.1内容提要

-

1.2主编介绍

-

1.3第一章 触摸到永恒——史前和埃及美术

-

1.3.1史前美术

-

1.3.1.1石 头 记

-

1.3.1.2未知的穿越——洞穴与岩画

-

1.3.1.3丰乳肥臀——威伦道夫的维纳斯

-

1.3.1.4最初的城市

-

1.3.1.5宁静神坛——石阵

-

1.3.2埃及美术

-

1.3.2.1尼罗河赠礼

-

1.3.2.2文明逐渐显影

-

1.3.2.3陵寝为尊——古埃及建筑

-

1.3.2.4程式埃及——古埃及绘画

-

1.3.2.5永生男女——古埃及雕塑

-

1.4第二章 早熟的贵族——古希腊、罗马美术

-

1.4.1古希腊美术

-

1.4.1.1唯一的希腊

-

1.4.1.2自在心灵——克里特艺术

-

1.4.1.3朴素过活——基克拉泽斯

-

1.4.1.4黩武城门——迈锡尼艺术

-

1.4.1.5几何上阵——荷马时期(公元前12世纪末~前8世纪)

-

1.4.1.6微笑的雕刻史首页——古风时期(公元前8世纪~前6世纪)

-

1.4.1.7走向无穷“动”——古典时期(公元前5世纪~前334年)

-

1.4.1.8繁荣绽放——希腊化时期(公元前334~前30年)

-

1.4.2古罗马美术

-

1.4.2.1无双罗马

-

1.4.2.2蹒跚学步——埃特鲁里亚美术

-

1.4.2.3识时务者——共和时期

-

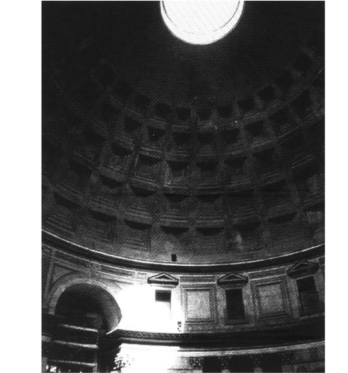

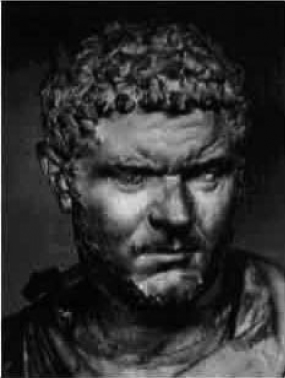

1.4.2.4武略雄才今记否——帝国时期

-

1.5第三章 在彼岸微笑——中世纪美术

-

1.5.1早期基督教美术

-

1.5.1.1石头圣经

-

1.5.1.2宗教狂热症——十字军

-

1.5.1.3从地下到神圣——巴西利卡式教堂

-

1.5.2拜占庭美术

-

1.5.2.1身在灿烂恍惚中——拜占庭风格

-

1.5.2.2圣智慧——圣索菲亚大教堂

-

1.5.2.3奇幻拼贴——马赛克镶嵌画

-

1.5.3“蛮族”美术

-

1.5.3.1查理曼大帝的伟业——加洛林文艺复兴

-

1.5.3.2德意志光辉——奥托文艺复兴

-

1.5.4罗马式美术

-

1.5.4.1罗马的十字——罗马式教堂

-

1.5.4.2以神附形——罗马式雕刻

-

1.5.4.3缜密神思——罗马式绘画

-

1.5.5哥特式美术

-

1.5.5.1天上神宫——哥特式教堂

-

1.5.5.2气息渐暖——哥特式雕塑

-

1.5.5.3日丽风和——哥特式绘画

-

1.6第四章 瑰丽欢乐颂——文艺复兴美术

-

1.6.1文艺复兴之父

-

1.6.1.1天国不是理想

-

1.6.1.2石破天惊——多那太罗

-

1.6.1.3穹隆作顶——布鲁涅·列斯奇

-

1.6.1.4《圣经》新画本——马萨乔

-

1.6.2佛罗伦萨画派

-

1.6.2.1亲切的耶稣——乔托

-

1.6.2.2妩媚诞生——波提切利

-

1.6.3文艺复兴“三杰”

-

1.6.3.1天生我才——达·芬奇

-

1.6.3.2帝王与艺术家的征服与反征服——米开朗琪罗

-

1.6.3.3他创造圣母——拉斐尔

-

1.6.4威尼斯画派

-

1.6.4.1绚烂之极——提香

-

1.6.4.2大胆的细腻——丁托·列托

-

1.6.5尼德兰与德国的绘画

-

1.6.5.1世俗味道——凡·爱克兄弟

-

1.6.5.2自画像之父——丢勒

-

1.7第五章 蜜酿的沉醉——17、18世纪美术

-

1.7.1巴洛克美术

-

1.7.1.1富丽旗帜——意大利建筑

-

1.7.1.2爱的渴望——贝尔尼尼

-

1.7.1.3凝脂饕餮——鲁本斯

-

1.7.2写实画风

-

1.7.2.1相由心生——安东尼·凡·代克

-

1.7.2.2喜气农家——雅各布·约丹斯

-

1.7.2.3追求酷似——委拉斯凯兹

-

1.7.2.4明暗光影——卡拉瓦乔

-

1.7.3荷兰画派

-

1.7.3.1亲和已久违——哈尔斯

-

1.7.3.2雾中光华——伦勃朗

-

1.7.3.3窗边奶茶香——弗美尔

-

1.7.3.4风景独好——雅各布·鲁伊斯达尔和霍贝玛

-

1.7.4古典主义

-

1.7.4.1哲人艺术家——普桑

-

1.7.4.2烛光摇曳——拉图尔

-

1.7.5洛可可美术

-

1.7.5.1石榴裙扇起的香风——蓬巴杜夫人的贡献

-

1.7.5.2室内装饰与广场设计

-

1.7.5.3魅惑之石——皮加尔和法尔科奈

-

1.7.5.4但有感伤——华托

-

1.7.5.5宫廷首席画师——布歇

-

1.7.5.6浓情贵族——弗拉戈纳尔

-

1.7.5.7默然下的非漠然——夏尔丹

-

1.7.5.8审美与道德——格瑞兹

-

1.7.5.9为灵魂立传——乌东

-

1.7.6英国的绘画

-

1.7.6.1笑料摄影师——霍加斯

-

1.7.6.2以笔绘美——雷诺兹

-

1.7.6.3诗风景——庚斯博罗

-

1.8第六章 拥抱,以及告别——19世纪美术

-

1.8.1新古典主义

-

1.8.1.1浪尖上革命——大卫

-

1.8.1.2清明皎月——安格尔

-

1.8.2浪漫主义

-

1.8.2.1挥斥方遒——热里柯

-

1.8.2.2血色浪漫——德拉克洛瓦

-

1.8.3现实主义

-

1.8.3.1村居悠悠——巴比松画派

-

1.8.3.2绝美田园——柯罗

-

1.8.3.3行走人间——库尔贝

-

1.8.3.4与土地亲吻——米勒

-

1.8.3.5伏尔加河印象——列宾

-

1.8.3.6西伯利亚大地——列维坦

-

1.8.3.7“石”势造英雄——罗丹

-

1.8.4印象主义

-

1.8.4.1铺张的明亮——马奈

-

1.8.4.2上帝说有光——莫奈

-

1.8.4.3丰腴的喜悦——雷诺阿

-

1.8.5后印象主义

-

1.8.5.1色彩有骨——塞尚

-

1.8.5.2当悲凉陷入幸福——高更

-

1.8.5.3绝笔蓝与金——凡·高

-

1.9第七章 永不落幕——20世纪美术

-

1.9.1野兽派

-

1.9.1.1奔放之舞——亨利·马蒂斯

-

1.9.1.2周身梦幻——德兰

-

1.9.2表现主义

-

1.9.2.1病态悲鸣——爱德华·蒙克

-

1.9.2.2颤动的抽象——康定斯基

-

1.9.3立体主义

-

1.9.3.1新房子——布拉克

-

1.9.3.2视觉革命——毕加索

-

1.9.4风格派

-

1.9.4.1方格游戏——蒙德里安

-

1.9.4.2数学造型——风格派美学观念

-

1.9.5未来主义

-

1.9.5.1光的研究——贾柯莫·巴拉

-

1.9.5.2疾速城市——波丘尼

-

1.9.6达达主义

-

1.9.6.1策反艺术——杜尚

-

1.9.6.2玩世不恭?——如何看“达达”

-

1.9.7超现实主义

-

1.9.7.1从记忆到永远——萨尔瓦多·达利

-

1.9.7.2成人童话——霍安·米罗

-

1.9.7.3以梦为马——超现实主义的实质

-

1.9.8抽象表现主义

-

1.9.8.1嚣张用色——贝纳特·纽曼

-

1.9.8.2神秘之境——杰克逊·波洛克

-

1.9.9建筑与雕塑

-

1.9.9.1生活而艺术——包豪斯的启示

-

1.9.9.2生之孔洞——感受亨利·摩尔

-

1.10参考文献

-

1.11中外译名对照表

-

1.12推荐书目

-

1.13后 记

1

维纳斯巡礼:西方美术史话

1.4.2.4

武略雄才今记否——帝国时期