第二节 文学研究的未来意识

文学创作在当今有了越来越多、越来越快的变化。与此同时,文学研究也有相应的变化和转型,它除了要变换视角和方法来追踪变化着的文学创作外,各种新学科、新观念的冲击,也促使它具备新的理论眼光。另外,它对于过去一些理论问题的回答也充实了自身的洞察能力,使得它在看待文学现象时,会有与以前不同的眼光。

文学创作的变化,只要凭着创造性的直觉,也许就能够跟上变化节奏,而文学研究则是一种理性的行为,它应该有对变化的自觉把握和理性认识。拉尔夫·科恩主编过一本书,名为《文学理论的未来》[10],该书邀请到20余位文论名家撰文,其中多数人的名气、成就都远高于科恩本人,譬如有海登·怀特、希利斯·米勒、苏珊·格芭、伊莱恩·肖沃尔特、伊瑟尔、乔纳森·卡勒等。科恩之所以能够主编这样一本高规格的论文集,主要原因就在于文学研究的未来已经成为迫切需要理论加以审视的问题。另外,早在1994年6月中国社会科学院文学研究所召开的中国中外文艺理论学会筹备会,其中心议题是“走向21世纪的文学理论”,这表明国内学者也已经具有文学研究“未来”的自觉意识。

一、文学研究中“未来”的传统位置

文学研究中“未来”的地位,在过去一段时期不为人重视,这种现象在中西文论都是如此。中国先秦诸子论述到与文学有关的文字中,往往并不是只就文学来谈文学,而是将文学作为其整个思想体系要涉及的一个方面。《论语·泰伯》所谓“兴于诗,立于礼,成于乐”,文学是儒家整个文化工程建设的一部分,儒家要求对社会秩序加以整合,建立一个理想的社会。这种建设不可能一蹴而就,它当然在此时和以后一段时期加以履行才有可能实现,所以,未来在他们的思想中属于被设计的东西,它在逻辑上是后于设计的。如果未来没有履行他们的设计,就不能算是设计的失误,而是未来出现了问题。比如孔子在《论语·子路》中说:“名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。”诗、礼、乐在孔子看来与国家政治相关联,诗、礼、乐体系一旦构建,未来时段也应该遵循。如果这种体系非常不完善,后代的人们不应该抛弃或者违背它,而应该进行修补和完善。如果说先秦的思想家们代表了理性传统,他们从现实的、理性的立场看待文艺,所以把未来看成了逻辑上具有确定性的事情,那么,在一些也承认文艺创作有着随机性的文人那里,同样可以找到类似见解。比如晋朝的陆机认为,“体有万殊,物无一量,纷纭挥霍,形难为状”。文学创作具有不确定的方面,但是,他研究文学最后的立足点则是“俯贻则于来叶,仰观象乎古人”。[11]他是从前代文学中寻求规律性的东西以编定文艺法则,垂范后世、引领后辈。未来被看做沿着过去、现在的轨迹前进,没有原创性可言。

在西方的文论著作中,未来也是作为一个被过去和现在所设置了的场景。它只承认未来在时间上的后继性,而对于它在逻辑上的可能变化则较少提及,即使未来变化了,那么这种变化也大多被认为是前代所规定的一个幅度之内的摆动。贺拉斯在《诗艺》一书中踌躇满志地告诫诗人关于艺术创造的法则,他的自信也就在于对过去的文学创作已经深刻、全面地理解。古代的杰作具有哪些优点,那么后代的创作要想取得成功,也就应该具备这些优点;反之,古代杰作没有的特点,后代创作就没有必要给予关注。贺拉斯这种观点在后来新古典主义文论家布瓦洛所写的诗体著作《论诗艺》中得到同样的贯彻,他们两个人生活的年代相距1800年,这种对于未来都持轻视的态度,表明了该种观点的确根深蒂固。

法国新小说派的代表人物罗布-格里耶在一篇论文中指出:“一个呱呱鼓噪的新生儿,总是被看成恶魔,即使是那些热中于实验的人也会这么看。人们将怀着好奇心,作出一些有趣的举动,对未来抱着保留的态度。那些真心实意的颂扬,大多是对往昔的废墟而发的,是对那些拼命拖作品的后腿,而作品却仍然未能从中挣脱出来的绳索而发的。”[12]这一见解确实切中肯綮。即使以中国近代小说状况加以比照,也多少可以佐证该见解的合理性。

小说在中国传统的文学观中被认为是卑俗的,是“道听途说者之所造”,是“刍荛狂夫”之议。在清末民初之交,一批文人如梁启超、狄葆贤、夏曾佑、吴沃尧、陶佑曾等人都先后提出小说在文学文体中具有重要的、甚至是最重要的地位。陶佑曾指出,小说是“不胫而走,不翼而飞,不叩而鸣”的“一大怪物”,“自小说之名词出现,而膨胀东西剧烈之风潮,握揽古今利害之界限者,唯此小说;影响世界普遍之好尚,变迁民族运动之方针者,亦唯此小说……是以列强进化,多赖稗官;大陆竞争,亦由说部”[13]。这一论说肯定了以前被斥为无稽之谈的小说的正面价值,在以诗歌为正宗的文学体系中,“诗言志”的命题表达了诗歌应该体现主流意识形态的要求,而小说由于需要大量铺陈情节,言志至少是不那么直接,因此被置于文体的底层地位。

清末民初的一代文人力图拔高小说的地位,认为小说是建立新文化、进一步是建立新的国民意识的支柱,这样就有必要为小说正名。梁启超提出:“欲新一国之民,不可不先新一国之小说。何以故,小说有不可思议之力支配人道故。”[14]另一文人王锺麒甚至认为,在中国文学史上,孔子作春秋是小说的先驱,它承担了当时代的要求,并且自诩:“天僇生生平无所长,惟少知文学。苟幸有一日不死者,必殚精极思,著为小说,借手以救国民,为小说界中马前卒。”[15]也许可以这样概括,即清末民初的文人对小说大加赞扬,认为它可以在新的历史时代发挥巨大作用的同时,其实很大程度上仍然怀抱“诗言志”的想法,即从小说应该为主流意识形态服务这样的认识框架来颂赞它。问题在于,小说文体的实际意义却比诗歌远离主流意识形态,这个观点在巴赫金的小说理论中有所揭示。背后的原因在于,小说比较接近口语,与规范化语言的距离比诗歌远,它更适合表现下层的、边缘化人物的思想意识,小说人物的对话也使得诗歌的那种独白--主流意识形态的一言堂--比较难以实施;小说的通俗化更是对于主流意识形态摆出的那种神圣化姿态的挑战。因此,清末民初的文人为小说正名的意图可以理解,其批评实绩和创作实绩也值得记取;但是在客观效果方面,我们不妨认为恰好印证了罗布-格里耶的观点。这种对于小说的支持,可能是造成中国现代文学由原先的诗文中心转向小说中心之后,没有出现真正力作的原因之一。中国新派的文学批评家在对新文学大声疾呼中,其实仍然只是把小说看成布道的工具,而没有意识到小说文体的生命力应该是表达大众意识,不像诗歌那样处于高高在上的位置。可见,哪怕是新颖的思想进入文学的思考,还是可能落入传统思想的窠臼中。这种关于文学的思想不是从文学的未来,甚至不是从文学的现在,而是从文学的过去寻求提出问题和解答问题的思路。

二、“未来”在文论研究中的崛起

未来在时间上后于现在,它也在逻辑上低于现在,是被现在所决定的--这样一个认定在人类文明史上经历了很长的时段,这是社会文化传统的基本呈现方式。

传统社会的文化模式是儿辈践履父辈已经经历的生活轨迹。传统社会的稳定性,在近代以来推崇技术革新的社会运作规则系统中受到破坏,社会在这时不再以稳定性,而是以它适应变化节奏的能力来显示自己的活力。社会的巨大变化以蒸汽机来代替了人力驱动,以铁路、公路取代了驿路、小道,还在于国家宪政制度的改变,在于人们看待事物时基本观念和立足点的改变。这些普遍的社会变化也体现在人们的生活琐事中。

社会的变化也必然使文学发生变化。罗素曾经指出,在人们的审美观念中,美的价值与实用目的之间曾经是紧密关联的,但是在卢梭的思想出现之后,审美观念发生了巨大变化。卢梭之前的人假设赞赏乡间的什么东西,那也是一派丰饶富庶的景象,有肥美的牧场和咩咩叫着的奶牛。卢梭是瑞士人,当然赞美阿尔卑斯山。[16]自卢梭表达了对于大自然一种非实用眼光的审美观之后,在欧洲的艺术史上才有了盛赞、推崇从经济价值而言没有明显意义的大瀑布、大峡谷之类的题材。那种可能给人们生活带来灾害的狂风骤雨作为艺术的景象,比起风和日丽的景观至少具有并不逊色的美学价值。这种新崛起的艺术观念,在以前的文学批评和理论中没有现成的说明,这就要求人们必须根据新的现实状况独立地进行思考,文学的创作、理论和批评都可能带有一些探索的性质。

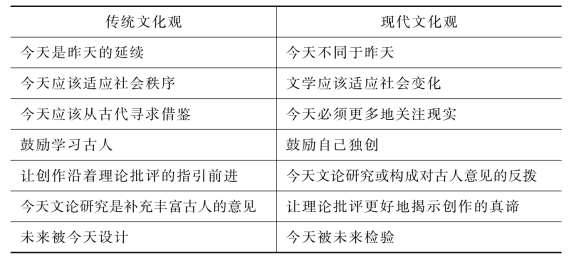

这种观念一经形成,它首先在人们的审美体验活动,然后在人们的艺术实践中留下了影响的痕迹,最后则会改变这个时代的文学理论和美学观念。雨果曾经说出的这段话可以看成这种变革进程水到渠成的结果,他说:“一种新的宗教、一个新的社会已在眼前;在这双重的基础上,我们应该看到一种新的诗学也在成长了起来。”[17]这里有一个逻辑上的转换在于,它同传统的文化观对于古与今有了不同的认识(见表1):

表1 传统文化观与现代文化观之比较

将上述差异罗列之后,我们可以看到新的文化观消解古代的、前人的权威性之后,对于“现在”其实有着两个方面的影响。一方面,它去除了前代对于当今的优先地位,使得当今的文化立场成为并不比古代文化立场逊色,并不需要由前人引领才能取得自己合法地位的独立者;另一方面,当它在面对未来时,这种文化逻辑也同样制约了它本身,对于“未来”来说,它就是“古代”,也就不应该对后来者发号施令。这种状况下,原先在时间上未出场的“未来”在性质上是预定了的,“未来”只是有待于现实化的因素,而从新的文化逻辑看,“未来”不只是时间上有待于现实化,而且在逻辑上也有待于确定。“未来”之前发生的事件可能影响“未来”的一些方面,但是不能完全确定它,这样的看待就承认了“未来”具有自身独立存在的可能性和价值。

“未来”的独立性不仅在于它可以摆脱前代对它的各种制约和框定,事实上这种制约和框定始终是存在的,即使它持以一种激进变革的立场也不可能不受到前代对它文化上的模铸,问题在于,这些制约和框定是在什么意义上发挥作用,这些作用的程度如何,它在什么语境产生作用,等等,这些具体状况的出现就有赖于未来情境自身的主动性。在传统社会和文化中,“未来”一般被动地聆听前代的话语,后来者面对前代是失声的,它的话语权力建立在今后,又对于它的未来发出声音,相当于自己作为媳妇熬成婆才有出路。而在新的社会和文化中,现在是前代的对话者,也是它之后的新的未来的对话者,没有那种单向的话语表达了;前代固然可以对后来发生影响而不能后来逆向地影响前代,但是前代是什么样子,前代的表达体现什么含义,这些完全需要后代加以阐述,由此后来者也获得了主导地位。这种后代对于前代的反向作用能力,突出体现在文学史的评价关系上。T.S.艾略特曾说:“现存的不朽巨著在它们彼此之间构成了一种观念性的秩序,一旦在它们之间引进了新的(真正新的)艺术作品时就会引起相应的变化。在新的作品出现之前,现存的体系是完整的;在添加了新的作品后也要维持其体系的绵延不绝,整个现存的体系,必须有所改变,哪怕是很微小的改变;因此,每一件艺术作品对于整体的关系、比例、评价都必须重新调整;这就是旧与新的适应。”[18]即前代的艺术成就影响到后来者的创作,但是后来者取得的新的艺术成就一旦成为文学史上值得书写的一笔,它也就会使文学史秩序发生相应变化,这就形成后来者给前代创作重新评价和定位的状况。文学理论对“未来”的这种自觉认识,使之成为新崛起的、足以与前代权威相对峙的力量。

三、“未来”意识的基本属性

“未来”获得了文化上的肯定之后,也就相应地要求文学研究形成新的理论眼光,当这种新的理论眼光融入文艺学体系中,就可以形成一种有别于传统思维的未来意识。这种未来意识应该包括以下三个方面:

(一)未来意识具有预设的特性

未来的一个主要特点是,它还没有出现但是它又将会出现。其实,预设在自然科学中早就具有极为重要的作用,并且成为衡量一种理论生命力的标准之一。在科学史上,托勒玫的地球中心说和哥白尼的太阳中心说有过激烈论争,双方都拿出了自己的论据来证实自己正确,而对方谬误,但是最终哥白尼的太阳中心说取得胜利。这种结局不是因为哥白尼学说在理论上更为圆满,至少当时哥白尼学说有一些解释的漏洞,诸如地球运动速度为何没有造成我们常见的物体惯性运动的状况。关键在于:“哥白尼纲领在理论上无疑是进步的。他预测了过去从未观测到的新颖事实。它预测了金星的盈亏,它还预测了恒星视差,尽管这在颇大程度上是一个质的预测,因为哥白尼对行星系的大小毫无概念。”[19]由于日心说对于未来现象的积极关注,这使当初体系上并不完善的哥白尼学说成为公认的天体理论。预设体现了对未来的关注,这是未来意识的基本前提。

(二)未来意识的兼容性

未来意识的着眼点是面向未来,它的相反立场则是面向过去,这在传统的文学理论中是普遍存在的。因此,传统的文学研究,人们面对既定的事实,就只能在对它的解释、说明、评价方面下工夫,对同一事实可能出现完全不同的理解,这样也形成不同观点之间的激烈冲突。反之,当人们面向未来时,未来在此时只是作为一种可能性显露,它可能会这样,也可能会那样,不同的可能性之间也许有很大差异。但对于此时的状况而言,它们都是可能的类型,与此时并不冲突,这就有不同理论之间达成和平共存的条件。面向未来的理论有着兼容性,同时它对未来可以产生干预作用,使未来向某一方面发展。在管理学上有一个理论假说叫“作自我成败的预期”(self-fulfiling or defeating forecast)。按照这种理论,一种关于成功的预期可能会因成功概率大、受到人们关注而遭受失败;反之,一项理论上本来是错误的预期,却因为导向的失误而造成了事件本身的成功。未来意识对于对象可能具有的干涉作用,在文学批评中也是存在的,譬如对一种文学倾向的倡导,可能造成实际的影响。

(三)未来意识具有开放性

未来是向着尚未实现的时段展开的目标,它是不断向后移动的。未来的这一属性表明它本身就是一个开放性的体系,它不断纳入新的、过去可能没有的内容,也可能重复过去已经出现、但是现在又重新出现的对象。未来属于未定的范畴,这就同那种要建立一种终极答案的理论体系有矛盾。

如果把文学艺术看做一个已经存在的实体,那么对该实体的描述就可以是确定的;如果站在同一视角,看待它的同一层次的问题,那么就有一种正确的、也只能是唯一正确的看法,这就是传统的文艺观念要传达的基本信念,它导致一种封闭的学术思想。但是如果从未来的立场看待问题,未来不断地向后推移的特性决定了,它不会有什么同一视点、同一层次的事情,文学艺术不断发生变化,时间上的差异完全可以酿成性质上的区别。如中国古典文学中的小说只是属于“道听途说者之所造”,而现代小说则成为郁达夫所说的“文学第一标语”。无论中外的古典文学,基本都具有一定闲适特性,创作和阅读的活动都与直接的、具有实际功利性质的领域有一段距离;而在近代出版业,尤其是影视传媒兴起后,创作和阅读被纳入生产与消费的流程来看待,那么,文学的生产和接受构成了一般生产关系之中的特殊表现。

面向未来就必须向未来开放,更进一步还得向某些原先认为“异端”的对象开放。杜夫海纳曾经说:“审美对象在顷刻间出人意料地突然出现,它并不离开任何历史,因为它如同看到他的艺术家所内化的那样固定住一个国家的人民或一个时代的面貌。”[20]如果我们承认各个时代、不同国家应该有各自文化基础上建立的文学体系,那么,这些不同时代和国家的文学就可能具有完全不同的阐述可能。它们之间在美学趣味上也许有着冲突,甚至根本就是不同的事物,但是它们在可以吻合自身所处时代、国家的文化上,却可以是共同的,并且可以都做得非常优秀。对此,佛克马和易布思提出了一个观点,指出:“我们确信,文学研究只有通过合作与精密分工相结合的途径才能取得进步。”[21]这里,分工就表明了异端存在的极大可能,合作则是对于可能存在的异端的宽容。这种宽容其实并不是什么虚怀大度的问题,而是在于,未来时段的进程往往不是一个直线式的轨迹,它可能有曲折和反复。因此,在未来的某一个阶段,可能印证了某种理论的说法,而在另一个阶段,又是另外理论的说法显得更有道理;未来这种开放的特性决定了不同可能性都不能简单排斥。现在坚持的每一种理论观点,都有待于以后加以验证,至少其有效范围能否达到以后的时段需要验证。可以说,对未来持以开放的态度,也是为自身预留后路,它表明自身在此刻还具有合理的言说效度。

四、文学研究中“未来”意识的体现

文学研究是对于文学的思考,这个“文学”的对象本身就是一个边界模糊的集合范畴。在一个时代看来属于文学的,在另外一个时代就可能不算文学,或者反之。至于对文学的思考方式,则存在更多若干不同的类别。正如韦勒克所说:“我知道文学批评需要不断地从相关的学科吸收营养,需要心理学、社会学、哲学和神学的洞察力。”[22]这就要求人们从不同的视角来考察文学,在新的思考文学的角度不断加入文学研究的方法时,过去已有的传统方法也不是简单地被抛弃,因为“非常明显,即使在今天,许多文学批评仍旧沿袭着过去的方法:围绕着我们的是批评史上的遗风、残余,有的甚至主张重新回到过去的年代”。[23]有新有旧、新旧杂陈成为当前文学研究的基本格局。在这相互竞争的局面中,往往起到决定胜负作用的,是适者生存的法则。所谓“适”,主要不是指适应过去的、已经成型、具有影响的学说,也不是指适应过去文学的状况,而是要适应未来的文学,适应未来时段人们的文学观念。这就要求文学研究体现出未来意识。未来意识落实到文学研究,应该包括以下五个方面的内容。

第一,对文学市场的关注。

当今,社会若干部门的产业化已经成为普遍趋势,作者创作、读者阅读,就其本身而言都只是一种个人行为,但是联系到文学的出版、发行、传媒的宣传,乃至文学的评奖和进入文学史述录的机制等,这就有文学的市场作用发挥功能了。现在人们已经普遍意识到市场对于文学的巨大作用和影响,但是大多也是停留在认识层面,着眼点主要还是价值关注,真正理性的分析做得不够,而自觉地利用这种市场机制为文学所用,则只是一些人凭商业的头脑在运作,而在文学的理论上完全缺乏总结和在此基础上的前瞻。

第二,文学研究应该加强对于传媒的研讨。

传统的文艺学只关注作者及其创作出来的文本(text),再以作者所生活和所描写的现实进行比照。20世纪西方文论出现了读者论转向,人们开始重视读者因素,艾布拉姆斯在《镜与灯》中列举了文学批评的四个要素,分别是作品、作者、世界和读者。他指出:“尽管任何像样的理论多少都考虑到了所有这四个要素,然而我们将看到,几乎所有的理论都只明显地倾向于一个要素。就是说,批评家往往只是根据其中的一个要素,就生发出他用来界定、划分和剖析艺术作品的主要范畴,生发出借以评判作品价值的主要标准。”[24]艾布拉姆斯认为只有将四个要素结合起来才能比较全面认识文学,这无疑是对以前那些普遍有些片面的理论的合理修正,只是他遗忘了或者忽视了传媒对于文学本文和文学接受的模铸。同样一部拷贝,在电影院里播映和在家庭的电视机上播映,效果是有区别的;杂志和报纸上发表的小说,与后来这部小说结集以书籍的形式出版,其影响面也完全不同:杂志和报纸有着期数的划分,当期的报纸杂志,读者面比较集中,而在它的日期过时之后,就没有多少人再去问津,有些“过时作废”的意思,而书籍则仿佛应该作为收藏品陈列在书橱中。

第三,文学研究应该注重对于文学话语(discourse)的研究。

话语是一种交谈、一种对话交流的产物。以往的文学研究,对文学本文的物性的方面强调比较多,可是文学产生实际作用时,它作为一种话语,在语境中显示存在。屈原《离骚》的含义,在传统的中国文化中,是被作为屈原为谗言所害而发出的牢骚来理解,因此,后来也遭到这种人生经历的李白、苏轼等人曾经自比为屈原再世。而在民族主义兴起之后的现代文化,屈原被纳入到爱国主义诗人的行列,他的诗作就与辛弃疾、文天祥等人的诗作置于同类语境,体现了与以前不同的意义。事实上,文学话语体现了一种话语权力,它在无意识层次上对人施加影响,没有文学话语的这种意义表达的研究,则文学研究就没有达到现代人文学科研究的水准,也就不可能具有未来意识。

第四,社会转型及相应的文艺影响的转型应该被挪入研究视野。

当今已经进入电子传媒或者视觉文化的时代,这与印刷传媒体现的、以文字为主的文化不同,印刷文本中未出场的作者给读者施加强大的影响力,读者一般会努力追寻作者的创作意向,这种追寻过程甚至连作者的一些个人隐私也包括在内,它有助于读者重塑作者的创作原意,其实这种所谓的原意可能与作者自己的设想大相径庭。当今电子传媒和图像传达的文化,那些曾经起到决定作用的编剧、导演被置于幕后,只有前台的演员才进入到观众视野,他们成为观众心目中的偶像。丹尼尔·贝尔曾经谈及电影、电视对于美国青年成长生活的巨大影响,他说:“青少年不仅喜欢电影,还把电影当成了一种学校。他们模仿电影明星,讲电影上的笑话,摆演员的姿势,学习两性之间的微妙举止,因而养成了虚饰的老练……他们遵循的‘与其说是……他们谨小慎微的父母的生活方式,不如说是……自己周围的另一重世界的生活’。”[25]从具体的文艺领域来看,作家个人的独创已经被作品制作群体的配合要求所取代;从宏观的文艺在社会中的作用方式来看,以前由作家的劝诫来引导读者,现实则由屏幕明星这些商品化包装出来的角色承担生活的示范。

第五,文体或文类问题应该挪入文学研究的视野。

以前并非没有这一方面的研究,问题在于,文体不只是一种对于内容的结构方式,它传达文学信息的同时,本身也传达相关信息。诗歌是一种独白式的文体,戏剧是对白式的而叙述人隐匿在背后,小说则是叙事人驾驭着故事的流程。抒情文学之发话人处于中心的位置,但是他在期待着读者的认可,需要读者产生某种程度的共鸣,作者虽然处于中心地位,还是邀请读者加入。叙事性文学是叙事人“我”向读者的“你”讲述故事中的那个“他”,“我”对读者的支配权力就从如何讲述“他”的方式、角度、进度、技巧等方面体现出来,读者处于跟随作者的位置。文体在每一特定时期体现的不只是文学本身的内涵,他也是一种社会权力分配和再分配的表现。中国1976年涌现的天安门诗歌,它是一种心灵被长期压抑爆发的怒号,这种怒号以独白形式的诗歌来表达比较合适;而80年代初期的伤痕文学则以小说为主,便于以启蒙作为话语的逻辑主线。文体本身体现了比具体创作更多的东西。

除了以上列举的诸多方面之外,文学内涵和外延的变化,作者和读者关系改变,文学在社会中地位的变迁,文学作者对于文学使命感的自觉定位的变动,等等,这些涉及文学的过去和未来,可能会有不同方向的事例,都可能成为具有未来意识的文学研究所关注的对象。但是,说到底,未来意识的关键还在于文学研究的根本态度问题,这一点在郑板桥的画论中说得比较明白,他在《郑板桥画集·题画》中认为,真正有价值的创作应该是“未画之前,不留一格;既画之后,不立一格”。这种“不留”、“不立”的精神正是给予未来一个自由的空间。巴赫金在他生前最后一篇论文的最后一个自然段写下了这样的语句,他说:“既没有第一个词,也没有最后一个词。对话的上下文没有止境。它们伸展到最深远的过去和最遥远的未来。”[26]这里将过去、未来看成是进行对话的两端,在头脑中为未来留下一块空地的态度,其实就是未来意识的一种体现。可以说,未来意识不是未来才具有的意识,它是当今对于未来的邀请和企盼。

【注释】

[1][荷]赛格斯:《全球化时代的文学和文化身份建构》,王宁译,见《跨文化对话》(2),上海文化出版社1999年版,第90页。

[2][美]威廉·米歇尔:《图像转向》,范静晔译,见《文化研究》第3辑,天津社会科学院出版社2002年版,第17页。

[3][法]德里达:《一种疯狂守护着思想》,何佩群译,上海人民出版社1997年版,第21页。

[4]杜书瀛:《论媒介及其对审美艺术的意义》,载《文学评论》2007年第4期。

[5][俄]巴赫金:《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,白春仁等译,三联书店1988年版,第132页。

[6][德]哈贝马斯:《交往行为理论:行为合理性与社会合理化》,曹卫东译,上海人民出版社2004年版,第100~101页。

[7]《世界文论》编委会选编:《波佩的面纱--日内瓦学派文论选》,社会科学文献出版社1995年版,第6页。

[8][法]萨特:《为何写作》,见伍蠡甫、胡经之主编:《西方文艺理论名著选编》下卷,北京大学出版社1987年版,第94~95页。

[9]李欧梵:《现代性的追求》,三联书店2000年版,第111~112页。

[10][美]拉尔夫·科恩:《文学理论的未来》,程锡麟等译,中国社会科学出版社1993年版。

[11]陆机:《文赋》。

[12][法]罗布-格里耶:《未来小说之路》,谷冰译,载《当代外国文学》1983年第2期。

[13]陶佑曾:《论小说之势力及影响》,载《游戏世界》1907年第10期。

[14]梁启超:《论小说与群治之关系》,载《新小说》1902年创刊号。

[15]王锺麒:《中国历代小说史论》,载《月月小说》1907年第1期。

[16][英]罗素:《西方哲学史》下卷,马元德译,商务印书馆1976年版,第216~217页。

[17][法]雨果:《克伦威尔序言》,柳鸣九译,见伍蠡甫、胡经之主编:《西方文艺理论名著选编》中卷,北京大学出版社1986年版。

[18][美]T.S.艾略特:《传统与个人才能》,曹庸译,见伍蠡甫、胡经之主编:《西方文艺理论名著选编》下卷,北京大学出版社1987年版,第41页。

[19][英]伊·拉卡托斯:《科学研究纲领方法论》,兰征译,上海译文出版社1986年版,第256页。

[20][法]M.杜夫海纳:《美学与哲学》,孙菲译,中国社会科学出版社1985年版,第207页。

[21][荷]佛克马、易布思:《二十世纪文学理论》,林书武等译,三联书店1988年版,第183页。

[22][美]R.韦勒克:《批评的诸种概念》,丁泓等译,四川文艺出版社1988年版,第324页。

[23][美]R.韦勒克:《批评的诸种概念》,丁泓等译,四川文艺出版社1988年版,第326页。

[24][美]M.H.艾布拉姆斯:《镜与灯》,郦稚牛等译,北京大学出版社1989年版,第6页。

[25][美]丹尼尔·贝尔:《资本主义文化矛盾》,赵一凡等译,三联书店1989年版,第115页。

[26][俄]巴赫金:《关于人文科学的方法论》,见《克拉克和霍奎斯特·米哈伊尔·巴赫金》,语冰译,中国人民大学出版社1992年版,第418页。