怀想美好年代(Belle Époque)的都会传奇(Urban Legend)

——张爱玲与白先勇的师承脉络与文学视野

1920年,张爱玲生于上海麦根路,从此和这个城市结下不解之缘。

她曾经志在四方,然而太平洋战争打断了留学之路,终究从上海开始发光发热。她笔下的远东第一都会,是万丈红尘中隐隐含光的不夜城,有城开不夜的霞光灿烂,也有夜半无人私语时的凄美。

从《倾城之恋》《金锁记》《年轻的时候》《半生缘》到《色·戒》《小团圆》;在时代和战乱的夹缝中,她以犀利凄艳的笔触,透视社会、两性、教育、阶级,而又不断地展示那参差对照的上海风华,在今天已被视为惊天动地的奇迹。她穷究生命悸动的经验,以登峰造极的说书本领,为时代倾泻的一代繁华作见证。

如果说张爱玲在李鸿章、张佩纶的显赫家世中传扬源远流长的真真假假,在骚乱中沉淀古老的东方神秘;那么白先勇就在家国与民族的离乱间倾诉着历史的兴衰,追溯金碧辉煌的起源。

1946年,白先勇移居上海多伦路,初探这个大千世界。白先勇和上海,邂逅在生命初始的懵懂清明,继而繁衍成繁花盛景。在翻天覆地的年代中,上海,宛若注定的谶语,成为他永远的文学印记。

金大班、尹雪艳、李彤、吴钟英、朱焰这些浮华男女,在衣香鬓影中变换贪嗔痴怨的心计,在珠翠环绕间流转情场的爱恨离仇,全都是时代幽魂魅影城国的风景。上海对白先勇来说,宛若一场长夜漫漫的召唤,自政治的废墟中流露出幽古的芬芳;尽管流云变幻,却血肉相连而始终深情如一。

张爱玲与白先勇,怀抱着对上海永远的乡愁,融汇中西,一路铺展出璀璨艳异的写作风景。因为作品的成色质地,也因时空背景、发声管道等风云际会,研究张爱玲和白先勇已经各成一门显学。但正因他们各自师承《红楼梦》,许多似近实非的表相常常被一视同仁地错误编属;而且因其如同《红楼梦》、能在不同层次吸引不同程度的读者,现今市面上张爱玲与白先勇的评断充满了“偏执”的个人经验。有些“偏见”由于显而易见的非文学原因,还很不幸地成为当今“张学”“白学”的论述主流。

这本书虽以对谈与考证为主;但笔者试图从考据中提炼出原创性的分析及创见(original contribution)来厘清文学真貌:在本篇以张爱玲与白先勇作为“上海学”的切入起始,以“上海学”作为张爱玲与白先勇的剖析后盾,希冀能使张爱玲与白先勇的作品,以及他们所描写的那个时代风貌更加完整清晰。

源远流长的文学身世

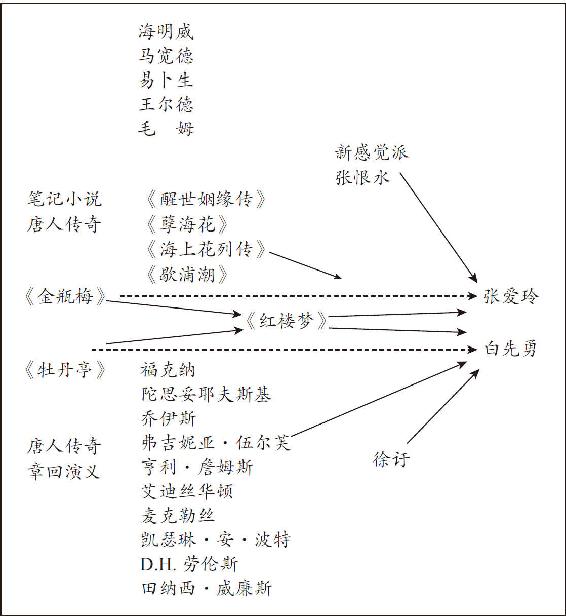

由于华洋交处的文学身世,又都深深根植于“传统”,因此对于不同风格(style)、不同类型(genre)的辨识能力,在评介张、白时格外举足轻重;不幸的是,长久以来对张爱玲与白先勇的评论,因为这方面的欠缺,充满了个人局限的误差——比方将白先勇误归为张派即为一例。换言之,要真正理解张爱玲和白先勇的文学价值、并进而做出历史定位,所需者不仅仅是品位与爱好,更需要一种批判性的评断能力(critical judgment)。有鉴于此,笔者尽其所知、所能,根据他们两位的文学身世,整理出下面这张表格:

此外太过普遍或幽微者亦不予列入:辟如,绝大多数的短篇小说家都承认契诃夫的影响;而白先勇也一定读过《格雷的画像》。

传统的张煐

因为“我将来要比林语堂还出锋头”,张爱玲,这位一代才女,一直以中西兼修、穿梭跨界的风貌出现;在“我的中国,我的青春”的悲愿下,封建遗毒曾经戕害她的锦绣韶华,但破败的皇朝锦胄,日后又成其不断向外界“展示”的“华丽缘”。在上海滩头,十里洋场,身着逊清旗袍的张爱玲曾经高倨黄包车头,被啧啧称奇的目光所簇拥,伸展着华洋杂处、新旧交替的传奇,这使得这棵雪里蕻,一度获得奇异的满足……然而这欢笑之于她何其短暂!当生命沦为挨蹭的磨难——正如她自己所预示的:“谯楼初鼓定天下,隐隐谯楼二鼓敲,谯楼三鼓更凄凉……”碛砾不断磨去粼粼春光,即使文章用镂金摛藻补缀,生命终究下沉为寂寥的冷——冷到底,为止。

海上花开,海上花落,如今张爱玲已在灵河彼岸;由于她传扬彼邦的“天才梦”,终究一步步地消逝在“没有光的所在”,为着纪念这一代绝笔,在张爱玲不断沦为消费品的现代,笔者预备爬梳伊人创作的脉络程序,以拓充“张学”研究的奠基。

张爱玲在中国文学上的血源,除却旧诗词,上溯包括《红楼梦》《金瓶梅》、唐人传奇、笔记小说、《聊斋志异》《醒世姻缘传》《孽海花》《海上花列传》《歇浦潮》乃至张恨水和新感觉派。此外,像社会黑幕、礼拜六派等其他商业消费性作品,因其粗砺过多,不拟在此赘述(下列《琥珀》等书对白先勇的影响亦如是)。

在这份洋洋洒洒的名单当中,《红楼梦》对张爱玲的影响毫无疑义、要作详尽分析不难,《聊斋》《海上花列传》《歇浦潮》及张恨水出于张爱玲自己“露馅”、在言谈笔端传扬;至于其他有争议的部分,笔者将试图分析它们各自的因袭套路。

就《金瓶梅》对张爱玲的影响,曾有人说是因《红楼梦》本身就是继承《金瓶梅》而来;这个否定可谓敷衍了事:分析《红楼梦》和《金瓶梅》的异同已经汗牛充栋,后者对于饮食、风俗的描写有许多包含“食色性也”的意涵,这在《红楼梦》那个伊甸园般的“女儿国”里是较少触及的。喜好社会风俗的张爱玲,在整本《传奇》中增色界划,不但大大提升了那些“志异”“传奇”的文学价值,而且她以高度艺术性的工笔来取代批判愤怒,将清末民初面临时代冲击的封建余孽勾勒得栩栩如生。如果我们把《金锁记》《连环套》《小艾》三者连在一齐看,这条脉络就显得分外清晰。此外像《桂花蒸——阿小悲秋》等作品,也可看出《金瓶梅》在她身上的流风余韵。

张爱玲爱看鸳鸯蝴蝶派顶顶出名,她的作品自然也无法卸却这方面的影响;促使她从那些庸脂俗粉中脱颖而出的,我个人认为《聊斋》《阅微草堂笔记》,及《夜雨秋灯录》的阴森艳异功劳甚大。也因作品的冷调(这当然多半出于天性)减缓了鸳鸯蝴蝶的俗艳,使其作品即使在现今一片“极简”风尚当中看来亦不过时。虽则她从中国式的“歌德古典恐怖”飞升到“上海摩登”仍然或多或少借凿了“新感觉派”与毛姆、王尔德的影响,但是《聊斋》的纤巧机峭和她个人在品位、风格上的原创性皆居功厥伟。

中国传统长篇小说从《红楼梦》走到《海上花》《歇浦潮》时已到了尽头;经过“五四”洗礼,中华民族掀起了新文学运动,也从西方学习到了共产主义和“新感觉派”。虽则两者的影响力完全不成正比,张爱玲在这新旧交替的夹缝中,却是先受到“新感觉派”的感召。基本上,张爱玲在《小艾》或《十八春》中呈现共产主义可说是试验性质;她一辈子真正拿手、大行其道的,应该是隶属于新感觉派的那些城市速写、时尚感与感官意象,还有异教徒色彩和弗洛伊德心理分析。

《小艾》与《十八春》是非常地道的共产主义文学。一般共产主义文学的特色除了英雄主义、极富群众代表性和煽动力的无产阶级人物,另一个就是描写被压迫的群众心理。我们可以试举同为女性作家的丁玲为例:其代表作《水》根本没有一个主角。主角是农民全体,水等同《白鲸记》中的莫比敌,是反派、更是自然的考验;而地主是灾民后来“觉醒”、其实一开始就已被“设定”的万恶之源。

《小艾》中的万恶之源,就是“封建遗毒”,这使得作者因为对封建的嫌恶拖累到她最精妙的冷静客观,而且灵感时有时无,甚至连“有所本”的男主角金槐(疑取材家仆“毛物”)也了无生气。相形之下同样深受《金瓶梅》影响的《连环套》之好,好在霓喜这个浑人充满“喧闹下的悲哀”,张爱玲对那轮回般的宿命一点都不同情,一再置诸死地、她又一再凭借强韧动物本能生龙活虎地活下来。《连环套》当年因为受到傅雷批判及其他纷扰而腰斩,其实现今看来并没有傅雷所说的那么糟;它最致命的弱点,是文字精练不够,除了过于沿用《金瓶梅》和《红楼梦》的陈腐叙述,许多地方(如开头有意作为对比的交响乐描写)亦堆砌失节,如此一来,就丧失了张爱玲称霸新感觉派的最大成因:机敏均衡。当年远比张爱玲走红的徐吁,是批张最厉者,他就曾说张“主题大同小异,笔触上信口堆砌”。我们要明白,他所说的确是实情,但其间落差取决于审美观的不同。以穆时英(张曾明写熟读其书,可惜汗牛充栋的“张学专家”似乎不为所动)的《上海的狐步舞》写华东饭店为例:

二楼,白漆房间,古铜色的鸦片香味,麻雀牌,四郎探母,长三骂淌白小娼妇,古龙香水和淫欲味,白衣侍者,娼妇掮客,绑票匪,阴谋和诡计,白俄浪人……

三楼,白漆房间,古铜色的鸦片香味,麻雀牌,四郎探母,长三骂淌白小娼妇,古龙香水和淫欲味,白衣侍者,娼妇掮客,绑票匪,阴谋和诡计,白俄浪人……

四楼,白漆房间,古铜色的鸦片香味,麻雀牌,四郎探母,长三骂淌白小娼妇,古龙香水和淫欲味,白衣侍者,娼妇掮客,绑票匪,阴谋和诡计,白俄浪人……

三楼四楼虽然一字未易,但正如拉威尔的《波丽露》,层次逐第绽放,神秘莫测,一而再再而三,而绝不让人生厌。因为这些文句所展现出来的节奏变化、色泽气味,都将上海“建筑在地狱上的天堂”那种突兀糜烂的病态官能,勾勒得如醉如痴。张爱玲文字节奏虽不如穆时英,却更细腻繁复,且极喜穿插用典。用典的作用一来是隐语低回,关乎身份教养;二来她是红学信徒,此技正是曹霑嫡传,同时展开反讽、衬底、暗示、解谜等各种效果。只是她在驱使这种堆栈文字的笔法之余,相较穆时英,整个文体也更有尾大不掉的危机;但将《红楼梦》读得烂熟的她,状况好时,能以流利过人的京片子将整个文句——包括奇突意象及生冷用字——紧密兜在一块儿(这正是为何笔者听闻有人夸耀能以上海话来念张爱玲时不禁“拜倒”),在笔触的行进中运用顺滑至极的音韵带起行文节奏。后辈学张,或是张腔张调鹦鹉学舌贫耍嘴皮,表面练极而熟内里却空洞浮泛;要不就是文句堆砌过度却琐碎厌腻,无法前后映照、以声韵统合,使得“张派”如今已不尽然是一种赞美。至于论者因此良莠不分一视同仁,或因个人好恶实行双重标准,更属当今文坛的不当怪象。

新感觉派着重的是文笔美感和技巧的展现,张爱玲的少时习作《霸王别姬》,就有施蛰存、郑振铎等人历史新诠(不是郭沫若充满政治意图的新“编”)的影子。她不着眼于去编出“新”的故事,相反地就同样的故事:叙事的姿态、诉说的技巧、气氛和色泽的掌控才是更重要的;像《金锁记》从《红粉之泪》《北地胭脂》到《怨女》,同样的题材,最起码就写了四遍。她的小说开场常常运用了几百年来一脉相传的话本传统,只不过把“话说……”改成载浮载沉的茉莉香片、烟魂袅绕的檀香炉,像是端详水晶球的巫女(1)。那姿态,未尝没有故弄玄虚,但却充满了复古的时尚,在末世的摩登上海娓娓道来,这也正是“新感觉派”的精髓。张爱玲曾说她的故事差不多是“有所本”的,《对照记》及《小团圆》的问世更是铁铮铮的佐证,因此她写作的专注层面就此应该已是“毋庸置疑”的了。

将张爱玲归诸新感觉派无可避免会引起一些争议、也的确过于局限;但是她受到施蛰存、穆时英等人的启发,尤其和那些来自王尔德、毛姆、易卜生的影响相比,这方面的脉络极为鲜明。事实上,李欧梵在《上海摩登》当中就已经将张爱玲定位为“现代主义”作家;而“新感觉派”正是“现代主义”一个极重要的支派。

“新感觉派”是1949年以前就已在上海消失的文派,集其大成的张爱玲,能够成为最后一个大师,绝对不是偶然。虽然张爱玲特异的文风日后又形成“张派”,从台湾宣扬至全世界;可喜的是随着张爱玲热,“新感觉派”的精髓终究在台湾、东南亚乃至现在内地文坛复辟。“新感觉派”名虽不存,21世纪的华文文坛,却多的是它的再传弟子(2)。

摩登的张爱玲

西方文化影响张爱玲最深的,我个人觉得第一份要属《圣经》。《圣经》中那些简练、带有道德意味的故事,使《传奇》那一系列艳异情节常不自觉地结束在“恐怖的教训”,和以下将提到的毛姆区分开来;在《第一炉香》《茉莉香片》《年轻的时候》《色·戒》……少女以为凭借着美貌和薄弱、自以为是的道德正确(诸如少女情窦初开的善心与自怜)便可闯荡都会丛林,却不幸饮恨。甚至在长篇小说《半生缘》和《赤地》,张爱玲一连写尽了四个“失足少女”连环陷害的故事!

曼璐和戈珊是两位闯荡都会丛林遍体鳞伤、一息犹存的“老少女”,她们虽侥幸仅以身免,但是已经失去过往的青春润泽及道德灵性。不幸的是,基于妒恨或其他复杂原因,她们活生生地葬送两位新“少女”,来成为填补自身的“祭品”。这种“女人为难女人”的“食物链”,在骨牌底端的牺牲者永远是那些最为稚嫩的“张派青衣”;尽管她们美若天人,又擅作戏,最后仍不免颠扑在十里洋场这座“黑天堂”里。这批张派青衣有假唱歌假写信的黄绢、相亲那天打扮得像葡萄仙子的长安、和乔琪初次会面乔张作致的葛薇龙、还有演戏演得自我陶醉送掉性命的王佳芝……做戏是一种天赋,当这些芳魂艳魄被推上爱情的战场,她们无师自通地上演一出出欲擒故纵的戏码。年轻时在情场上的冒险犯难,让这些脂粉闺阁,能在往后的岁月回味一生。

张爱玲之所以“冷”,在于对这些少女的不幸虽然流露出一丝怜惜,但她也看穿这些失足少女对于爱情或其他道德的坚持非常乏力、仅仅凭借着innocent的无辜和天真:不看重爱情的流苏(有人说她年老后就是《留情》中的米太太),根本不是范柳原的性灵伴侣,两人之所以好事多磨就是因为范柳原看穿了她不爱他。葛薇龙虽爱乔琪,但坠入风尘未尝不是受虚荣所累;曼桢的遭遇坎坷,但从未为爱情牺牲过什么;长安相较之下更只能称为“一个美丽、苍凉的手势”。水晶批判《赤地》就曾说到黄绢被戈珊推入火坑根本是张自我抄袭,笔者反对水晶见树不见林处,就在于这并非张爱玲黔驴技穷,根本就正是她的一贯手笔!戈珊固然如同曼璐,然而她不也如同梁姨太(对侄女逼良为娼)、七巧(恶意断送女儿婚姻)、霓喜(骑在女儿头上打骂逼嫁)、甚至张本人的后母——教唆、陷害她被幽禁!一个作家当然有自己持续专注的课题,这和“自我重复”是截然不同的。

张爱玲最令人惊艳的,便是当年她以一介妙龄少女,却初生之犊不畏虎地、放胆去写这些无边无际的黑暗心理,剖析之犀利、洞悉之深邃,显现出一种“超异能的成熟”。这其中固然有先天历尽磨难的不幸;但应也得力于毛姆间接的鼓舞。从小饱受家庭、性向以及口吃困扰的毛姆,他给予张爱玲的影响在张初出道时就被周瘦鹃给点出;我想除了《沉香屑》情节凄厉,毛姆在《七色面纱》(The Painted Veil)《香笺泪》(The Letter)等故事中牵涉华人,还有《雨》等异国情调的“奇情”作品,都明显勾起周的直接联想。毛姆像陀思妥耶夫斯基或托尔斯泰那样关心他笔下的芸芸众生吗?他关心中国吗?答案肯定是“不”。但他无疑是当时最成功的商业作家,也是王尔德和萧伯纳的成功接续者。张爱玲既崇拜英国、又渴望商业成功,我想这三位英国作家给她的启发既是文学上的、也未尝没有大环境的诱因。

有趣的是,只要比较《七色面纱》《香笺泪》《雨》《圣女贞德》《窈窕淑女》《安东尼与克丽奥佩屈拉》《少奶奶的扇子》《莎乐美》等作品,就可得知这三位男性作家同样不喜欢少女(The Misogyny of Literary Practice)。其中像《七色面纱》《香笺泪》《窈窕淑女》因为原著太过尖锐,卖给好莱坞雕塑嘉宝、贝蒂·戴维丝、赫本这些大明星时甚至得改写结局,以符合“梦工厂”的本质。相较之下,三者中王尔德虽是唯一“出柜”的同志,但其戏剧作品,反而对少女还算是最友善的。

王尔德较毛姆年长一代,他的戏剧,除了以法文写就的《莎乐美》,全部都是讽刺喜剧(comedy of manners);不单开启了毛姆和尼尔·考华德(Coward)(巧合的是,这三人皆为“同志”),也对喜欢观察社会风情、同样锦心绣口的张爱玲,给予最好的养分。

《莎乐美》当年虽因伤风败俗禁演,但讽刺的是,拜奥地利作曲家理察·施特劳斯歌剧所赐,现今名头最响的,却要属它。在五四运动之后王尔德很快地被介绍到中国来,《莎乐美》因其“文学剧本”本质,字句颓唐华美,被田汉翻译,俞珊、金焰演出后,马上掀起一股风潮。受到《莎乐美》影响最深的三部中文创作,要属徐志摩和陆小曼的《汴昆冈》、苏雪林的《鸠那罗的眼睛》和张爱玲的《第一炉香》。关于后者,因为有许多意象直接袭用,十分明显,之前也曾有人据此为文。不过,笔者必须指出:影响《第一炉香》最深的不是什么月亮、白孔雀变成白凤凰等表面修辞,而是带有象征意味的“颓废美文”意象,以及王尔德从《圣经》跳脱出来的、希罗底和莎乐美的母女情结。关于希罗底因年老色衰与莎乐美之间产生的微妙心理,后来成为张爱玲偏爱的“怨女危害少女”母题,笔者对此分析已见上端;此外,该剧阴森凄艳的月光、祸水等意象元素,也可以在《倾城之恋》和《金锁记》中找到。

“怨女危害少女”之所以重要,在于这并非王尔德本身的创作重心。事实上,他的作品译介成中文的还有洪深的《少奶奶的扇子》和宋春舫的《不可儿嬉》,这些志在讽刺社会风俗的喜剧,才是当行本色。在《少奶奶的扇子》里,当年抛夫弃女、被逐出上流社会的欧琳太太,和希罗底一样,同样意欲利用女儿恢复地位与财产,却不乏种种牺牲、机巧而有了皆大欢喜的结局。《倾城之恋》的白流苏,固然或多或少借着莎乐美种种红颜祸水意象再予以“颠覆”;但是轻俏流利的社交风情,机智、漂亮的俏皮话、贞女与荡女的道德暧昧(moral ambiguity),以及两性交战进退维谷等种种世俗风景,无疑更彻底地师法《少奶奶的扇子》!白流苏在最后如同欧琳太太一般重返上流社会的巅峰,还不是张爱玲对此剧唯一的借镜;后来她在《琉璃瓦》中的讥诮戏谑,恐怕也得力于王尔德的启示。所不同者,在于她的幽默感那时还是学来的、仅止于初学乍练;后来在《人财两得》《桃花运》《南北喜相逢》等电影剧本里,显然有更杰出的成就(3)。

三大上海女作家的私密书写

笔者要直到最后才来谈新出土的《小团圆》,因为无论就题材就面世时间,它都具有“总结”(summing up)的功用。巧合的是,The Summing up正是毛姆生前最后一本著作。

毛姆、张爱玲以及白先勇所具有的公众形象,全面性的明星诠释,以及作品的脍炙人口,使他们成为公众崇拜、效仿、甚至欲望投射的对象。文学在他们身上的公众特质,和文学市场的都会化、新闻化、商业化是分不开的;如果我们抛开道德好恶,去尊重文学在这方面的存在事实,才能更客观地去评断《小团圆》。

在太平洋战争爆发、日军攻占租界后,汪精卫政权曾经出现三位红遍上海滩的女作家:苏青、张爱玲、潘柳黛。这三位当时的名女人过去因为政治及性别的双重弱势,被文学史埋没许久;直到张爱玲冉冉上升,她与其他两位的纠葛重新浮上台面,引发外界争论。

这三大女作家,碰巧皆曾以暴露性的手法,把自己婚姻、感情中的纠葛谱写成长篇小说。苏青的《结婚十年》《续结婚十年》在当年上海书报摊洛阳纸贵,也使她被冠上“文妓”之名,潘柳黛接棒写出《退职夫人自传》即描写名女人、也就是她自己的“性史”,下笔大胆。《小团圆》的出现,凑齐了上海三大女作家的“私小说”,这种“阴性书写”原本视为女性“自我醒悟”的宣读姿态,也毋庸大惊小怪;之所以引起轰动,有极大的成因在于她们书写时已是名人,而且以“名人”之姿“现身说法”——而这其中当然又牵涉到种种其他名人的影射情事。比方说:

《孽海花》中曾朴影射赛金花、张佩纶、李鸿章、李菊耦等

《续结婚十年》,苏青影射胡兰成、陈公博、周佛海、姜贵(化名谢上校)等

《今生今世》,胡兰成写张爱玲、沈启无、苏青等

《小团圆》影射胡兰成、苏青(爆料和胡有一腿)、邵洵美、柯灵、沈启无、李鸿章家族、张佩纶家族、曾朴

姜贵的《三艳妇》则影射苏青

从上列这张“封神榜”中,可以一瞥这些名人相互书写之“习以为常”,也当理解《小团圆》只不过是张爱玲的“被动响应”;作家并非舞女,“盲目崇拜”和“打压抑扼”同样是对文学身份的戕害!如果张爱玲不想继续在“她从海上来”那类稗官野史之流的“倾城之恋”辗转轮回不得超生,当可得知这种回应实属不得不然。相形之下,那些《小团圆》问世时种种越俎代庖的争议,现今看来有多么地偏执、不必要!

因此,暂且抛开种种因新闻事件对《小团圆》产生的好恶,回归到身为华文读者的本位,就此而言,《小团圆》恐怕是张爱玲生平最重要的一部著作!尽管它的缺点并不比优点少,但正因其“总结”前面绝大部分著作的功能,其重要性不可小觑。笔者开头已经说过,由于张爱玲能在不同层次、吸引不同程度的读者,现今市面上的张学评断充满了显而易见的个人偏执。《小团圆》的出现,在短时间内虽不能将那些充满局限误解的“文评家”、攀亲带故的“亲友”、一厢情愿、过度以自我为中心不惜编织“身历其境”演出的“读者”(比方《她从海上来》及一堆张胡传)彻底“扫荡群魔”,但已给予一记毁灭性的反击。《小团圆》把以往显得零散的《倾城之恋》《金锁记》《花凋》《小艾》《五四遗事》《半生缘》等作品的联结性强化、贯穿,凸显出一位作家创作历程的统一性和连贯性,足可视为张爱玲文学世界的“墓志铭”。

如果我们承认文化的差异性如此之大,华文读者即便资质普通,只要认真钻研,也不是那些最精辟的外国文评所能企及;那么看懂《小团圆》,永远是张爱玲读者最大的礼物之一。这是张爱玲毕生最重要的一部作品,毫无疑问。

白先勇与《红楼梦》

自1949年以后,因为时局变迁,“老上海”基本上一分为三:经贸、影剧成员去了香港;右翼政治、文学落脚台北;当然还有一大部分留在上海。而后经过众所周知的原因,地域上的上海曾经历经过一段剧烈的变化;幸而在这其中香港与台北互通声息、交流有无,联袂开创了“后上海时代”,使得“上海神话”一直繁衍到今。张爱玲便是从上海过境香港,然后在台北建立起她的地位;而“后上海时代”所熏陶培养出来的奇香异卉,最重要的便数白先勇。

白先勇是一个创作数量比张爱玲还要稀少的作家,长久以来他戮力创作三部精心设计的作品——《台北人》《孽子》《纽约客》。虽然后两者也十分优秀,可是考虑到影响力,他绝大部分的社会声誉建立在《台北人》上。对于这部作品,笔者首先要强调的是:任何一个没将《台北人》视为首尾连贯完整作品的人,其解读一定失败!

虽则同样深受唐人传奇的影响,但如果把《台北人》视作另一部《传奇》,那就太小看白先勇了!白先勇比张爱玲接受过更多的西洋文学理论训练,这使得他在成熟之后,较常避开一些显而易见的失败。像张爱玲在《心经》《茉莉香片》的结尾乏力,“情境的逆转”(irony of events)尤其显得不够到位。虽则它们的特异性和优越点也非常出众(比方《年轻的时候》那种诗意、一衣带水的感伤),相形之下,白先勇在这方面显得较为稳定整齐。

张爱玲是一个高度仰赖天赋灵敏的作家,这使得她的中短篇小说在灵感良好时得心应手,机敏均衡;但在难以一挥而就的长篇小说上,《半生缘》便须借助马宽德原著的结构,《小团圆》也显得首尾匆促。而她在《封锁》删去原版吕宗桢下车返家后的结尾,也说明了她的自我成长,不自觉地合乎古希腊戏剧“三一定律”的精进历程,使得《封锁》的时空固定在“封锁”那一当下而有了余音袅袅的艺术层次。这个例子也证明了:文学定理是前人智慧的结晶,而白先勇显然在这方面得到更多的后天奥援。

从以上的角度观之,《游园惊梦》之所以成为新文学史上最完美的“形式主义”作品,丝毫不足为奇。《游园惊梦》和《金锁记》是白话文学受到《红楼梦》启迪的最重要作品,因此对比这两篇小说的异同,就显得极富意义。若要真正比较:张爱玲是个“社会风情家”,她对风俗民情的爱好、细致的观察、自然主义的体现,使作品在细微上呈现丰姿盎然的风貌;而白先勇是更偏重于写实技法的小说家,尽管他和纯粹的写实主义沾不上边儿,但在事先设定的架构下,他确实着力搜寻台北这个城市不同阶层的面相。

我个人认为相对来说:《金锁记》在气氛、文笔的效仿上(特别是开头老嬷嬷和小丫鬟的对话),较“游园”浓郁;而《游园惊梦》却从精神、内里上,更精辟地向《红楼梦》致敬。

一般对《游园惊梦》继承《红楼梦》、尤其《红楼梦》又在《牡丹亭艳曲警芳心》借着昆剧毫无异议;不过实际上《游园惊梦》在结构和文学技法上较受到福克纳的《熊》的启发;而在内里精神上更全面性、更纵贯全局地继承《红楼梦》的人物塑造及彼此之间的精细对比。此外,在意识流技法上,此篇得力于弗吉妮亚·伍尔芙、要更甚于一般误认的乔伊斯。这其中《熊》里头的“南方神话”(Southern Myth)和《牡丹亭》所象征的文明、国族对比,以及上溯《桃花扇》中“秦淮八艳”声色竞技的风尘忆往,这其中种种背景、血源,都使得《游园惊梦》成为新文学史上最复杂、也最值得探索的作品。

《红楼梦》对《游园惊梦》一项极为重大的影响,在于人物意念的先行设定。贯穿全书的“钗黛”对比及《俏平儿软语救贾琏》回的王熙凤与多姑娘儿之争,这四个角色被白先勇改头换面成《游园惊梦》的四位人物:蓝田玉、桂枝香、蒋碧月、月月红。当然除了多姑娘儿之外,《红楼梦》中的其他三位(尤其是黛玉)都是立体(round)人物,但是探究其中心,还是拥有戏剧上的类型(flat)作用。白先勇撷取这些“类型意念”出发,再发展成拥有独立性格的立体人物,其穷极后工,粉妆玉琢,在新文学史上堪称数一数二。不幸的是,由于长久以来对《红楼梦》及《游园惊梦》的误读——比方穷极无聊的拥黛、拥钗派之争,使一般人对这四个角色的理解出现了许多误差;也对白先勇的创作意图,造成了部分的曲解。

黛玉对宝钗,一个是才华性格早发外露、代表“春华”;一个是内敛沉稳、代表“秋实”。蓝田玉在一群卖唱的姐妹当中技艺最高、出头最早,造成她心比天高的自负性格,也使得她对现今的门前冷落感到难堪。

和她相对的,是桂枝香大器晚成,直到国民政府迁台之后,才扶摇直上。桂枝香之桂当然是秋桂,不自觉地隐合薛宝钗的“秋”实;全书表面上看:桂枝香现今环境最好、处处照护蓝田玉;实际上,真正威胁到蓝田玉、加重“今昔之比”打击的,不是月月红而是桂枝香!

王熙凤的绰号叫“凤辣子”,性格主打层面在“泼辣”。在“天辣椒”蒋碧月身上,体现的是她八面玲珑、在人群打滚适应力佳,一定要“出风头、占先”,不愿让人的强势性格。

至于十七月月红,除了十七和十三同样也是一个“险数”;欧阳子也曾窥得其中玄机:“月月红,月月开花、贱也。”而笔者必须补充说,这个“贱”,白先勇的用意并非其他,正是“淫贱”。这和《红楼梦》中的多姑娘儿可谓异曲同工。至于多姑娘是哪儿多?其身份意涵为何?因甚涉不雅不在此赘述。

如果将这四个角色和《红楼梦》作以上的直接连结,想必能对《游园惊梦》有不一样的心得。

《红楼梦》对《游园惊梦》另一个重大的影响,在于“象征”与“联觉”的交互运用,并且在最后构成整部《台北人》的思想中心。

华文读者应该都知道:《红楼梦》中“宝”“玉”之名分裂成薛“宝”钗与林黛“玉”两个世界。在《台北人》中有两组鲜明的对比,一组是红与青,另一组是玉与金。粗浅来说,青与红可以勉强对应至灵与肉,构成全部白先勇著作的基调:前者代表的是青春与灵性,后者代表的是红尘波折与肉欲。关于这点笔者在《从金大班到尹雪艳——探寻上海人的风尘身世》中,已经做了详尽的剖析。

至于玉与金这一组对比,因为系直接承袭《红楼梦》中的宝钗黛玉而来,并非白先勇的原创,所以在《台北人》中运用较为节制。不过白先勇的玉与金的意涵和曹雪芹不尽相同,拥有多种隐喻;其中最重要的,是显示女人成长在不同阶段、不同取决所造成的不同身份。这两个女人,正是金大班和蓝田玉。

在玉的时代,蓝田玉和玉观音拥有美色、青春和才华(如果“花国状元”算得上是一种的话)。而她们的才华又造就她们出类拔萃的“专业”地位。

“玉”不单代表青春,而且比“青”更高一筹,还代表与生俱来的才貌性灵。不幸的是,到了“金”的时代,她们成为金钱的奴隶,金大班和钱夫人成为没有名字的女人。当然,粗俗的金大班和钱夫人本质上并非同一层级——她本名就是相当豁露的金兆丽,当其从“玉观音”被打回原形成为“金大班”时,说明了她曾有过的风华岁月都已付诸流水;但是钱夫人可就不一样了!当她从蓝田玉“晋升”到钱夫人时,不单说明了她的艺术已经成为禁脔,而她也的确开始失去做人的尊严,失足成为欲望的奴隶。当杜丽娘在《游园》即将展开她的春思,钱夫人却因亲妹妹月月“红”对郑彦“青”的横刀夺爱而唱哑了《游园》。表面上来看,钱夫人是受到感情刺激因而失去了她的艺术。然而当她自己抛却“蓝”田“玉”的身份、选择做“钱”夫人时,她就永远失去了上苍赋予她的艺术性灵;即使“钱”博志不断拿出祖母“绿”、猫儿眼、“翡翠”叶子为她妆点,她的青春与艺术也就此一去不返。十余年后,她成为寡妇,穿着一身墨“绿”杭绸旗袍到窦公馆“寻梦”(重温旧梦),这才体悟到自己的处境,终于在预备《惊梦》前霎时梦醒,从而婉拒了演唱《惊梦》。

昆剧《游园惊梦》在这篇小说的运用上,原本像《金锁记》取材《红楼梦》那样较偏向表相的模仿运用。但后续演变正如笔者一贯所强调的:最伟大的艺术家一贯是眼低而手高的!他在创作时不自觉的艺术运用所产生的化学变化,要远远超越原先自觉性的设定与控制!“昆曲”在这篇小说中所代表的自尊、气节、传统文化象征,以及往后《牡丹亭》在两岸三地一路起死回生、带动昆剧复兴的传奇过程,都使得《游园惊梦》的文化价值及国族意涵越发水涨船高;我认为在这层意义上,《游园惊梦》在新文学史上的地位,已然超越了《金锁记》。

漂泊的《双城记》

虽则白先勇极富令誉,但依个人浅见:在现今的文学评断上,他还没有受到公平的待遇。如果说,笔者上面列出张爱玲形形色色的私淑血源,之前在评论界前仆后继的努力下起码还印证过七八成;那么白先勇的创作身世,现今至少还有一半隐晦不明。就拿最脍炙人口的《游园惊梦》来说,除了《熊》《桃花扇》都由本文首次提出;而且笔者认为影响这一篇小说的,最起码还有艾迪丝·华顿、徐吁的《风萧萧》和田纳西·威廉斯的《欲望号街车》!

白先勇笔下的女人,角色处境通常较独立、跳脱于“家”的层面。不光在《台北人》,甚或《孽子》及《纽约客》中亦复如此。在这三部作品中,“家”和“国族”往往是连结在一起的;因此追求“家国”、安身立命的,往往是男性的角色。其中《孤恋花》中的总司令乍看是一个例外,但只要品味其名号所具有的男性意涵便可迎刃而解;这也正是为什么《思旧赋》中发疯的是一个少爷;任何对白先勇作品稍微熟悉的读者都知道这个灵感是来自《第六只手指》的“明姐”白先明;会从女换成男,是因为男性在那个时代被视为个家族的栋梁、薪火相传的希望。

如果从这个角度观之,《游园惊梦》呼应《风萧萧》和秦淮八艳国难当头、佳丽成群的氛围,就远远不仅止于“商女不知亡国恨”了!如果我们将蓝田玉、桂枝香、天辣椒上比她们在秦淮河畔的前辈陈圆圆、李香君、董小宛,抑或是旁比《台北人》中屈于政治现实而生活抑郁的男性角色,便可发现这其中拉展出来的层次有么多惊人!这种层次,使得整部《台北人》跳脱了那些仅仅着眼于尹雪艳、金大班等莺燕粉黛的粗心读者及其眼中耸人听闻的“风尘传奇”,从而产生了千丝万缕、相互映照的繁复面向,及折戟沉沙的历史兴亡。可惜的是,在现实社会中,因为此类粗心读者越来越多,使得重视沟通的写作者越来越不自觉地往“热忱的展示者”的道路上走;只是当细微的隐喻不断被夸大粗砺取代、当它不再惊人,文学也就不再有生命了。

正因为白先勇笔下的女与男、上流与底层的公众知名度落差太大,曾有人臧否白先勇为过气贵族擦粉、是“殡仪馆的化妆师”。问题是只要细数《孽子》和《台北人》中的人物,你会发现白先勇对他们投注的比重、用心和写作成绩,其实并无显著差异。尤其是书中那些来自下流社会的情欲挣扎,粗暴地道得惊人!这当然得力于劳伦斯、陀思妥耶夫斯基与田纳西·威廉斯的示范。但后者同时也是最华丽、最怀旧的文明凭吊者;这其中的冲突固然可以从弗洛伊德、爱理斯(Ellis,英国性心理学家)找到一箩筐的潜意识分析(比方往昔文明与现实粗暴的阴性与阳性对比),但若着眼于文学脉络去找答案,一般会联想到怀旧又擅用意识流技法的亨利·詹姆斯。通过白先勇,哀挽文明衰竭的威廉斯与向往西欧繁华的詹姆斯产生了联结;但白先勇对于衣香鬓影幻灭绝望的氤氲,其实还可以旁及艾迪丝·华顿。

白先勇常被许多论者拿来比拟张爱玲或普鲁斯特,因为他偏向《游园惊梦》《秋思》的那一路作品令人联想起后两者的古色古香及细腻描写。但其实他笔下的修辞运用远较张爱玲或《往事追忆录》节制;这个部分与他较为近似的笔者反倒认为是艾迪斯·华顿和亨利·詹姆斯。华顿夫人在《纯真年代》中卸却了早年的尖锐爽利,对其出身背景的逐渐逝去喟叹出感伤的赞扬,但也不至流于幻灭和绝望。因为“回顾”那段“黄金时代”,那整个社会所焕发出来的复古与美丽,在作者个人心目中产生了圣洁的光环,因此她即便偶尔嘲弄,亦不显得恶意。除了这点近似《台北人》和《纽约客》的怀旧基调之外,《纯真年代》及亨利詹姆斯对于观点的统一与运用,更被白先勇视为写作技巧的圭臬:他的作品,观点绝对不会暧昩不清,即便在篇幅浩繁的《孽子》中,为了讲述贯穿全书的“龙凤血案”,白先勇亦煞费苦心地去打造书中每一位口述者对此“传奇”的“在场证明”。笔者姑且不去评断这种技法的好与坏,但是同样以男主角观点展开的《半生缘》,因为读者透过沈世钧的眼睛去看世界,其善良、平凡、却饱受命运捉弄的个性就极易引起共鸣。问题是由于书中各个角色相互纠缠了十四年,要写到曼桢、曼璐、翠芝等人离奇的个人遭遇,光凭沈世钧一双眼睛显然就不够用,于是张爱玲只得在不同的时刻再“临时”戴上他们的眼镜。

古希腊戏剧有一种情节脉络的准绳“三一定律”,这也被白先勇和他的同侪:欧阳子、王文兴视为金科玉律。只要看看在整部《台北人》中有过半篇幅(包括《岁除》《金大班》《思旧赋》《梁甫吟》《秋思》《游园惊梦》《冬夜》《国葬》)都采用这种技巧,就可知道作者对此之煞费苦心。这正是为什么首尾呼应的《台北人》,要比《传奇》来得统一整齐——关于这点,即便在张爱玲最传世的《金锁记》中也有结构不均的问题:七巧从登场到对镜凝视这一段仅仅发生在一天之内,再从分家到与姜季泽翻脸结束上半部,而后完全疯狂、活生生扼杀儿女的婚姻是为下半部。虽则张爱玲的笔触在文字进行中不断推陈出新引人入胜,可是故事分成三截说明了作者以传统话本的技巧出发、却不敷使用的困境。

要爬梳白先勇的英美文学启蒙的,恐怕还有麦克勒斯和凯瑟琳·安·波特。关于前者,白先勇在创制《台北人》时应该还没看过《金眼的反映》;其最主要的影响在于《小酒馆的悲歌》:爱人者恒不被爱,爱情代表控制与忘恩负义的主题可以从《花桥荣记》《孤恋花》甚或朱焰、姜青、林萍的三角关系中看到。而白先勇在这些相近的纠葛当中又加进中国式的“冤孽”,使得这些情节增添了传说鬼怪的封建色彩:在传统灵异故事里死后无所归依即为孤魂野鬼;而在白先勇笔下当“孤臣孽子”远离家园漂泊至台北、纽约,他就变成了寤寐难眠的“漫游者”。这种近乎“超自然现象”(supernatural)的恐怖氛围使白先勇意外地和写出《鬼恋》的徐吁和刻描“活死人墓”的张爱玲产生联结,承接新一代的都会传奇(Urban Legend)。

而有别于张爱玲、慈悲的白先勇可以将号称“永远”的尹雪艳这一帮人送进“国葬”,却终究为笔下的“孽子”找到出路:在长篇小说结尾,阿青这个“夜游神”,在遇见“神祇中的神祇”——夔龙之后,解开了书中最大的“都会传奇”——龙凤血案,并且在几位“神仙教母”(其中傅老爷子填补掉他和夔龙心目中缺席的“父亲”,使他们开始有信心建立自己心灵上的“家”)的帮助下,脱离了迷宫似的“夜空的花园”,结束了“夜游神”孤魂野鬼的生涯。

如果张爱玲的《传奇》是怀想唐人传奇所创作出来的Urban Legend(都会传奇),那么白先勇无疑更自觉性、计划性、完整性地履行这一点。而这个与张爱玲不谋而合的表相,使他正式继承徐吁,荣膺“Shanghai Belleépoque”的“Urban Legend”之王。

张爱玲与白先勇的“对照记”

白先勇和张爱玲,从先后师法《红楼梦》就开始“纠缠”不清,又因些许殊途同归的相似性,引得许多“模拟”论者长年大做文章。对此只能说如果一定要模拟,笔者认为较值得观察的是他们继承《红楼梦》中“两元世界”的运用,所铺展出来的对比作品。其中白先勇不单有灵与肉、红与青、玉与金等“元素”对比,还有《谪仙记》对《谪仙怨》、《夜曲》对《骨灰》、Danny Boy对Tea for Two、《永远的尹雪艳》对《金大班的最后一夜》、《梁甫吟》对《思旧赋》、《一把青》对《孤恋花》等篇名对比。当然其中最大的对比,就是《纽约客》对《台北人》。

张爱玲的对比性,乍看不像白先勇般强烈;其中固然包括《传奇》并非概念企划创作等种种原因,不过还是可以追寻创作轨迹的灵感寻求到相关联结;其中最大的对比正是其早年最具野心的《金锁记》和《连环套》,除此之外,《第一炉香》和《第二炉香》《心经》和《茉莉香片》和《花凋》和《年轻的时候》甚至后期的《秧歌》和《赤地之恋》都有一定的相近性和对比性。

这其中较不明显的是《花凋》和《年轻的时候》。除了因为这两篇作品在张爱玲创作中显得较不出色、较不为人注目之外(《连环套》虽未成功,但其情节与题材却非常引人注目),它们的对比性也的确较为隐晦不彰。限于篇幅笔者很难在此长篇累牍分析;若要一言蔽之,《花凋》之所以令人惋惜,正因川嫦凋零在“年轻的时候”——而《年轻的时候》汝良之所以痛心,正因他目睹心上人沁西亚逐渐“花凋”。

列完他们自我的对比,我们不妨来看看他们对于近似意念所发展出来的人物对比。

在“白色佳丽传奇”上,有绝代佳人白流苏与尹雪艳之比。白流苏是一个“传奇里的倾国倾城”落了难,不但被前夫殴打、哥哥盘光了钱、嫂嫂刻薄言语……可说是昔日飞燕落入寻常百姓家。但这位倾国佳人终于重整旗鼓:“香港的陷落成全了她。但是在这不可理喻的世界里,谁知道什么是因,什么是果?……也许就因为要成全她,一个大都市倾覆了……”任何一个读者读到这里都会知道这是张爱玲的一个“奇想”(capriccio),也就是她有意为之的颠覆方式:流苏并不觉得她在历史上的地位有什么微妙之点。她只是笑吟吟地站起身来,将蚊烟香盘踢到桌子底下去。

相形之下,《永远的尹雪艳》起初确实遵循着“祸国殃民”的传统;尹是一个现代红颜祸水型的尤物,一只投胎转世的妲己;当她“看上”徐壮图后,徐变成一个小型的现代纣王:“头筋迭暴起来,样子真唬人……嚷着说公司里人人都寻他晦气,他和那些工人也使脾气……他的行径反常得很……一把扁钻从徐壮图前胸刺穿到后背。”

表面上看,这篇作品套用太多传统飞燕玉环、红颜祸水的模式,但正因如此,作者的通篇试图造成“意图错觉”(intentional fallacy)的反话,还有通篇借由“谣言”“传说”渲染的氛围,就有了“创新”的层次。《永远的尹雪艳》从独立性来说确实不如《倾城之恋》,因为它得肩负着由其开展整部《台北人》的匠心独具安排:作者通过这只“九天猇女”的“不变”,来展开全书的“变”。而这个“变”,套用欧阳子的说法,就是“今昔之比”。整部《台北人》最后、最大的“变异”,就是《国葬》。这个构思虽然借凿乔伊斯在《都柏林人》中的《逝者》,但因白先勇环环相逼的紧密结构,而产生了摧枯拉朽的力量。唯有通过《国葬》,我们才可知道《永远的尹雪艳》“商女不知亡国恨”的终局:她在她的范畴内固然搞垮了她的世代,她最后也必定在“国葬”中“陪葬”!

从以上的例子可以得知:虽则以同样的灵感(甚或说是更微小的“意象”)出发,但白先勇和张爱玲从选材、背景、人物、架构、中心思想……都做了截然不同的处理,因此当笔者看到部分缺乏风格辨识能力的论者,轻率做出“私淑张爱玲”“白先勇是张派”“写大陆人流亡台北的众生相,极能映照张爱玲的苍凉史观”等种种论述,不免为白先勇叫屈。事实上,早在1976年,白先勇的同学、著名《台北人》论者欧阳子就曾如是写道:“张爱玲的意象或象征,固然确实生动有力,花样百出,却常过于华丽炫耀,匠痕显露,而且多半时候只是诉诸读者的感官,和使文字丰润多彩,不见得总是和小说主题有必然的关联。”虽然笔者不尽同意欧阳子的“判定”、欧阳子更不能代表白先勇的意见;但是基于其评者是台湾第一本专门评论单一专著的专书,我觉得:任何论者在评断白先勇前,先看看欧阳子的论述,应该较为相宜。

张爱玲与白先勇同样以工笔见长,因此比较他们的描写,同样有意义:张爱玲是年少心性,蕙质兰心,套句她自己在《更衣记》中的话:“连鞋底上也满布着繁缛的图案”,她的华美文笔,其美学想象(imagination esthetique)建构在天赋的装饰(decoration)性格上。对张爱玲来说,“装饰”从本能出发,隐含着少女爱美的欲望(很抱歉这样说——因她本人仅仅中人之姿),在生活全面性的创造过程中——从衣着、造型、绘画去完成创作的“狂喜”。就艺术质地上来看,这样缤纷绚丽的“冷调”描写恰恰冲缓了她笔下的悲惨世界,成为一种福至心灵的“美感均衡”。而当她接受海明威的洗礼,开始撰写《秧歌》《赤地之恋》等作品时,一来少女情怀不再、二来《秧歌》先以英文写就再改写回中文,因此触发张爱玲的文字革命——论者普遍推崇简洁而平淡自然,迥异于上海时代的她。

在她那段镂金错彩的青年岁月,张爱玲以堆砌字句知名。虽则偶有徐吁之类的论者批评“笔触上信口堆砌”(徐吁自己的文笔以清简流利著称),但现今已经被普遍视为华文世界的宝藏。在它运用得当的时候,那凄艳凌厉的笔触确实拥有难以匹敌的成就。

白先勇的文笔乍看和张爱玲皆类属于跌宕华美一派,实际上,动态范围要较张爱玲为大。白先勇在绝大部分的时候,其象征意象,运用得较张爱玲含蓄;甚至有时为了牵就上述所谓的“粗心读者”,较为节制——以笔者个人来说,青和红的对比在字面上的变化就太过简明;我相信绝大部分的读者有足够的敏锐,去分辨较李青、姜青、李彤、朱青更为繁复的文字运用。不过也正因如此,当少女的出手偶尔丧失了老灵魂的矜持(如《连环套》《多少恨》等);而白先勇就较少出现那种失控的情况。更有甚者:当他冲破他的桎梏,白先勇会展现出一种男性的自信和冲劲、一种睾丸酮(testosterone)激起的探索张力,在文笔上冲锋陷阵的冒险欲望;显现出当肾上腺皮质固醇(cortisol)受到刺激时越发洋洋洒洒的挥发。像其中最富令誉的《游园惊梦》,写得真是心荡神驰、色授魂销,修辞和符号不断化为意象汩汩而出,宛若经历一场文字的“高潮”!这种情况张爱玲并非不曾尝试,但屈指可数的几次——如《连环套》开头交响乐团的描写,便显得堆砌过重,进退失据,欠缺层次。

我认为白先勇的华美文笔在最登峰造极的时候能够冲破矜持,带着追忆、怀想心中“美好年代”的流光潋滟,流露出一股“自我表现冲动”(self-expression-impulse)的力量;所以几段表现文明象征的描写,比方蓝田玉、比方李彤,令人一见难忘。这种“冲动”的出发点其实在创作世界并不罕见,尤其越粗糙者往往越发宣泄而行;白先勇高明的地方在于以“闹中取静”的美感平衡达成“深奥的创造”(emergentive creativity);至于这是否出自他和张爱玲一样,在成长期有段幽禁岁月,培养出独到“动心忍性”的力量,就有待方家追索;不过笔者必须强调,正因为白先勇毕竟是一位男性;所以他那“雄性力量”式的、“passion(激情)”式的展现;在许多段落,文字节奏所掌握的速度、波涛汹涌和张爱玲惯常挥发的“阴性犀利”和“冷调式杀人”的尸横遍地(如七巧最后将镯子一路推到腋下)截然不同。他们在结构、在戏剧元素的建构上,在渐层(gradation)、对称(symmetry)、均衡(balance)、调和(harmony)、对比(contrast)、比例(proportion)、节奏(rhythm)等种种标准上,可以轻易找出鲜明的歧异点;比方在“对比”该项,当白先勇写“中美英苏”的时候,和张爱玲写“波兰芬兰米兰”的背后意涵就截然不同。

结语:张爱玲与白先勇的上海神话时代

“经典艺术”之所以源远流长,正因为当其跨越时空、会衍生出不同的诠释演绎:《金锁记》固然是张爱玲对《红楼梦》的演绎再创造;白先勇笔下那一群“衣裙明艳”的客人,又何尝不是一幅现代版的《韩熙载夜宴图》呢?当时代迫使艺术面临存续、转型的关头,伟大的艺术家能够挺身而出,站在历史的转折点上,飞跃瓶颈,传诸后世。

笔者之所以作出张爱玲与白先勇的文学源流分析,并非将其视为七宝楼台,以“大卸八块”的方式一一拆解。退一万步来说,即便海明威在创作《老人与海》之前看过《古舟子之咏》,他也已经灌注了十二万分的艺术创造,两者相距不可以道里计。

张爱玲与白先勇的艺术不是模仿剽窃而来,而是继承、再创造而来。在一片追求“时尚”浪潮当中能够抱持着怀古情韵,通晓最多经典艺术、作最有效的运用,正是他们之所以能脱颖而出的地方。同样的,只有当论者精熟“风格的辨识能力”,他们才能体会张、白从传统出发所发展出的“深邃创造”。

1949年以前的上海,是张爱玲与白先勇的文学原乡。这个笔者个人称之为中国“美好年代”(Belleépoque)的“上海神话时代”,它所构成的要素说起来很复杂,一言以蔽之却也很简单;张爱玲与白先勇对上海的眷恋,纯粹建立在过去远东第一大都会所勾起的“富丽繁华之想望”;当这种“想望”本身的创造与描绘运用繁衍成“经典”,便使它成为一门学问艺术。张爱玲真正在老上海大放异彩不过两年,白先勇的创作生涯根本不属于那个时代;但他们的精致程度、他们的艺术成熟度超越了那个时代勾勒自身的画像(self-portrait),原因即为尊重艺术技巧,不随一时风潮起舞,跳脱那个时代自身的挂碍,显现出“旁观者清”、综览全局的优势。提到这里我想最具代表性的即是《传奇增订本》那个衣服脱到一半却反倒遮住脸孔的人、窥视停留在晚清时代的封建内堂。那个明明是现代身影却反倒更像是与整个画面脱节的幽魂,想看清又看不清,这种矛盾的心情(晚年张爱玲自己招供:那个贵族血液——即不断折磨她的封建余孽破落户家族,回想起来带给她极大的精神满足),使得即使像《金锁记》这样彻底的题材,亦因微妙的参差呈现而获得成功;而丧失这一层均衡的《连环套》和《小艾》,就因此显得粗糙单薄。

也许白先勇和张爱玲最大的相同点,不在于继承《红楼梦》,而是福至心灵地将“投射的对象”(object of desire)献给了神话时代的上海!比起真正的欧陆美好年代,的确,当时面临政经分裂的老上海并不尽然那么悠闲美好;但是就写作的养分来说,“沧桑”是一件必要的事:摩登与落后的对比,颓唐美(decadence)的世纪末风情,机遇的暴起与失落,旋起旋灭的刺激与昏呓,都使老上海的阅历、世故更增添了历史苍茫的风华。这样的投射对象造就出张爱玲与白先勇自身的文学视野,亦奠定了他们在新文学史上的地位;他们“美学想象”追溯的原动力即在对于“美好年代”的向往。这个奇异的回溯,不单让他们萌生“历史的透视”(the historical perspective),更意外地让他们享受到:自己在上海时代其实没有真正享受到的黄金岁月,为读者留下那段美好年代的上海神话。

注释:

(1) 美好年代(Belleépoque)和城市传奇(Urban Legend)本来皆为专指某一时空类种的特殊专有名词,但是基于“本质化”(essentialize)其“性格”(character)时的高度相似,笔者在此借用,转指张爱玲、白先勇、施蛰存、穆时英、徐吁描绘“上海神话时代”的“城市传奇”。

(2) 新感觉派里穆时英、施蛰存(虽则自认并不属于该派——精确的说法其实应为不局限于该派)赋予张爱玲的启发是显而易见的:穆时英带来城市速写的时尚感与感官刻描,还有施蛰存以深厚古文素养勾勒异教徒色彩和弗洛伊德心理分析,都是张爱玲日后享誉不衰的法宝。在《跋》中提到,为了避免不必要的三四手传播——光是胡兰成的二手挥发就已够瞧的了——个人多年来鲜少阅读此类文章;完稿后才又去搜罗一堆,比对现今的研究进度为何。令人毛骨悚然的是:万燕在《算命者的预言,2003》考证出张爱玲在凤藻毕业纪念册替全班同学画像预测未来,有的开飞机有的当大使甚至有人拿诺贝尔文学奖……而她给自己的画像却是——点着一炉檀香、双手感应水晶球的预言者!

我为当年的第六感感到诧异,也为张爱玲的往后发展庆幸——那位眼巴巴看着同学文名溢美的小孤女,终于成为文学史上炙手可热的大文豪!天才多出于未名,而我们毕竟没有错过张爱玲!

(3) 此外笔者个人认为:易卜生的《群鬼》对她写出What a life!What a girl's life!《私语》等作品,显然有心理层面上的启发。后期张爱玲受到的西方影响,还有海明威的《老人与海》与马宽德的H.M.Pulham,Esq.