袁克文:痴狂的末世贵公子

——故国斜阳旧王孙,至今犹说袁寒云。

天涯落拓,故国荒凉,有酒且高歌,谁怜旧日王孙,新亭涕泪;

芳草凄迷,斜阳暗淡,逢春复伤逝,忍对无边风月,如此江山。

——张伯驹悼袁克文挽联

1931年,袁克文在天津去世,时年四十二岁。这副挽联是大名士张伯驹所题,精辟地概括了袁克文的身世与性情。设祭时,来吊祭的人员中既有亲朋故旧、政府高官、社会名流,也有优伶僧尼、道士喇嘛、帮会头目,尤其令人称奇的是哭祭的人中还夹杂着千余头缠白布的青楼女子,真堪比宋代词人柳永了。宋代词人柳永落拓不羁,不事产业,以填词作赋为务,经年与青楼女子厮混,以至于死后无余资安葬,还是妓女们集资将他埋了。后来她们每年都聚以吊祭,谓之“吊柳会”。袁克文究竟何人,可与大名鼎鼎的风流才子柳永相比呢?

袁克文像

袁克文,字豹岑,号寒云,是民国总统袁世凯的次子,与河南都督张镇芳之子张伯驹、奉系军阀张作霖之子张学良、末代皇帝溥仪族兄溥桐三人合称“民国四公子”。袁克文是袁世凯的三姨太金氏所生,生于朝鲜汉城(今韩国首尔)。据袁克文的至交好友郑逸梅《“皇二子”袁寒云的一生》所载,袁世凯被清王朝派驻朝鲜,朝鲜国王将贵族女子金氏嫁给他。某一日,袁世凯小睡,忽然梦到朝鲜国王用金链牵着一头豹子赠予他,袁世凯欣然领受,将豹子拴在堂下的柱子上,没承想豹子挣断锁链,直奔后堂夫人房间,他大吃一惊当即醒了。也就是这时,怀孕的金氏分娩了,产下一子。事后,据夫人讲,她当时也在半睡中,忽然梦巨兽奔来,经描述,实则是豹。袁克文的字“豹岑”即由此而来。

父母的梦似乎预示着袁克文的不凡。袁世凯对这个儿子钟爱有加。因其宠爱的大姨太沈氏无嗣,便将克文过继给沈氏,沈氏对克文非常溺爱,几乎到了百呼百应的地步。袁克文五岁时,袁世凯回国复命,随后在小站编练新军。次年,袁克文开蒙读书,但他生性顽劣,令私塾老师非常头疼。顽劣虽顽劣,但却聪颖异常,有过目成诵的能力,七岁即能读懂经史,十岁就可以动笔写文章了,十五岁时更是赋诗填词,显出一副贵公子的派头。

袁克文十六岁时,与天津候补道刘尚文之女刘蚺婚配。刘氏字梅真,性格贤淑,能诗善文,有才女之称。新婚燕尔的袁克文十分中意梅真,留下了不少唱和诗,时人将袁氏夫妇二人比作赵明诚与李清照。试看刘氏诗:

清明

柳荫深处尽桥横,水自潺潺草自青。

春尽吹残桃李色,和风微雨酿清明。

次子韫三妹分袂韵

数载于归两地迟,津门才得共栖依;

无端匝月君言去,使我临歧笑语稀;

哽咽临歧对酒歌,人间只是别离多;

明朝君向都门去,哪有心怀赋绮罗。

刘氏诗清浅、婉转、雅致,将贵妇的心曲含蓄地表达了出来,可见传统女性的内心。刘氏才情虽不及李清照,但也可以易安自况,可惜袁克文不是赵明诚,而是柳三变。他情感多变,热衷于风月欢场的倚红偎翠,注定不会做一个中规中矩的夫君。袁克文喜好交游,尤以交才士和才女居多,他对名士的仰慕和对才女的偏爱一样,是没有分别心的。他爱女人,一生红粉知己无数。先后娶无尘、温雪、栖琼、眉云、小桃红、薛丽清、苏台春、小莺莺、花小兰、高齐云、唐志君、于佩文等女子为侍妾。所谓侍妾,即民国间所谓姨太太是也。这些女子或为女校书,或为说唱艺人,也有唱戏的角儿,其中以女校书居多。所谓女校书,是对妓女的雅称。凡俗之人大多将袁克文与诸女的关系视为感官之欢,殊不知风月场中也不乏深情之人。正如王家卫电影《一代宗师》中所说,风尘之中,必有性情中人。袁克文爱女人,但他最爱的却是才女,乃至奇女子。他与薛丽清、眉云、唐志君等女子的情事浪漫缱绻,令人遐想。

薛丽清,号情韵楼,姿色平平,但肌肤如同霜雪,举止优雅,谈吐不俗,顾盼之间自有一种夺魂摄魄的神采。袁克文一见,大为倾倒,以其肌肤之美,称之为“雪姬”,故后人又称其为“雪丽清”。薛丽清曾为袁克文生下一子。

袁薛相交,诚才子佳人之会也。他们在一起时,翻书做戏,饮酒赌茶,对弈谈禅,游园赋诗。袁克文在《分明》二诗中记录了其中的情状。

小叙云:乙卯秋,偕雪姬游颐和园,泛舟昆池,循御沟出,夕止玉泉精舍。

(一)

乍著微棉强自胜,古台荒槛一凭陵。

波飞太液心无著,云起摩崖梦欲腾。

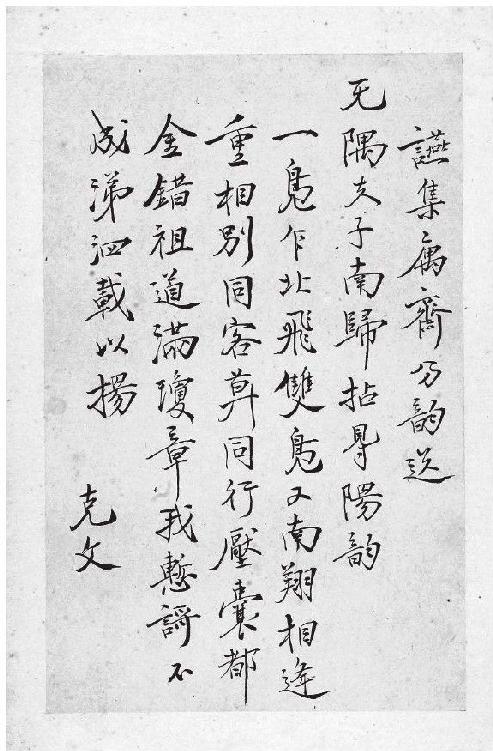

袁克文诗笺

偶向远林闻怨笛,独临明室转明灯。

绝怜高处多风雨,莫到琼楼最上层。

(二)

小院西风送晚晴,嚣嚣欢怨水分明。

南回寒雁掩孤月,东去骄风黯五城。

驹隙留身争一瞬,蛩声催梦欲三更。

山泉绕屋知深浅,微念沧浪感不平。

薛丽清固然爱慕袁克文的才气,但她却非“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的旧式女子。她个性奔放,热爱自由,喜欢世俗生活中的烟火气,不愿做笼中的金丝雀。她曾说,追随袁寒云是一时情动欢悦,后来始觉袁寒云文人之气太重,只知翰墨之香,不知人世疾苦。况且豪门规矩太多,礼俗繁杂,一入其门,就不能自由地行动,终日间泛舟游园,没有丝毫趣味,简直要把人闷死。因此,薛丽清产子之后,不久就离开袁家,自谋生路去了。

世事如棋,落子无悔。薛丽清爱袁克文之才,也见识了豪门的煊赫,相较于片刻的缠绵,她更偏爱自由的生活。《汉南春柳录》记载了薛丽清离开袁家的理由:“我随寒云,虽无乐趣,其父为天子,我亦可为皇子妃。与彼此祸患,将来打入冷宫,永无天日。前后三思,大可不必,遂下决心,出宫而去。”由此可见,薛丽清对权力巅峰之家的利害认识之明,真可谓奇女子也。

袁克文虽为浪荡公子,却绝无世俗之见,绝不轻侮地位低于自己的人。他与青楼女子相交,自始至终彬彬有礼,若两情相悦,则如胶似漆,诗酒酬唱;若缘分已了,也绝不死缠烂打,而是好合好散。薛丽清离去,他大为伤心。然而,斯人已去,也只能对着情人的旧物浅酌低吟。人之相交,无非一个“情”字,当且行且珍惜。王家卫说,世间所有的相遇,都是久别重逢。反过来,所有的离别,都是咫尺天涯。

看惯了风月场中的低眉浅笑,衣香鬓影,自然也窥透了人心的凉薄。袁克文经常携巨资出游,动辄遍征名花,散尽千金。离去时,罗绮夹道,粉黛成群地挥泪,大有潘郎倚车、夹道掷果之意。正所谓“骑马倚斜桥,满楼红袖招”,这是何等的风流与倜傥。他是贵公子,更是纨绔子弟。纨绔子弟的本性就在于,绝不自命清高,虚伪做作,这就是可爱了。无怪乎,她爱女人,女人也爱他。

袁克文毫无疑问是个花心人,然花心人并非无情。曾有人对花心人下过一个定义:花心人其实最是痴情,只是一直找不到那个令他停驻的人。一旦良人出现,从此一瓢饮。眉云,就是袁克文的良人。与薛丽清一样,眉云亦才女。袁克文有新作,必赠眉云视之。1927年1月,袁克文赴济南,眉云到车站送别。满怀别绪的眉云强作欢笑,却躲不过袁寒云一双敏感的眼睛,他填《卖花声》相赠:“莫更放春残,教梦无端,东风已自满江干。便是相思深几许,可奈天寒。底事问悲欢,门外关山,啼尘咽袂去留难。花妒花愁都未了,隔住红阑。”

袁克文诗词多应酬之作,偏向才情而缺乏真心,这首词却极尽真心,将缠绕在九曲柔肠、三百余块骨头里的浓情抖落笔底。1929年,眉云在天津去世,袁寒云悲痛泣血,作《满江红》以悼之:“才识春来,便伤人去,画楼空与招魂。窗灯灭,长想旧眉颦。回首殷勤未远,定怊怅,无限黄昏。当时路,香残梦歇,何地逐闲尘。伤神犹记取,罗衾夜雨,锦幄朝曛。奈欢语重重,欲说谁闻,纵是它生未卜,容料理,宵梦温存。相望处,人天邈矣,荒树掩新坟。”

此诗大可与苏东坡的“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”相匹敌。纵观袁寒云数百首诗词,给眉云的诗作最为动人。眉云去世后,安葬在天津西沽,袁克文亲手题写碑文。两年后,袁克文亦辞世,同样葬在西沽。他们在一起尽管只有短短四年,但却生死不渝。寒云、眉云,大概在世界尽头的某一片天空,会依然飘着这样两朵云。

与袁克文一生相处最久的女子是唐志君。唐氏是浙江平湖人,气质极佳,才华卓绝,几乎可与袁寒云匹敌,是袁克文最相得的红粉知己。他们曾相携游平湖,袁克文写下《平湖好》《平湖灯影》《平湖琐唱》等篇章,是他赠人作品中同一题材最多者。唐志君似与夫君争领风骚,为上海的《晶报》撰稿,写下《陶疯子》《白骨黄金》《永寿室笔记》等作品。这些作品大多经过袁克文润色,华章斐然,流光溢彩,使人几难分辨是谁的手笔。

袁世凯称帝,袁克文曾作诗反对,即《分明》诗中“绝怜高处多风雨,莫到琼楼最上层”的讽谏,再加上大哥袁克定的猜忌,袁克文不得不躲避到上海。在上海期间,袁克文的衣食起居悉数得到唐志君的照料。中年后的袁克文热衷于阿芙蓉(即抽大烟),收集古董,变得更加疏狂懒散,有时候数日躺在床上不下地,任自己养的两只肥猫“大桃”和“小桃”蹦来跳去。有时候客人来访,或者有文件要签署,袁克文也都是躺在床上应付。唐志君则在一侧躬身侍奉,或手执拂尘铜砚,或手扶法帖长卷,或手执夜光杯琉璃盏,或亲喂银耳羹鱼炙汤……他们就像一对热恋中的小儿女,卿卿我我,你侬我侬。

明月有盈缺,缘分有尽时。数年之后,袁克文终究还是厌倦了唐志君,就像先前那些旧人一样,分离固然分离,但却不是反目成仇。唐志君懂诗书,更有青囊之才,颇善相面批卦之术,离开袁克文后干脆以此为业,倒也吸引了不少人。当时有人劝她以“袁皇帝儿媳妇”的名义登报做广告,招徕顾客,肯定来算卦的人络绎不绝。但她顾及旧情,不愿伤及袁克文的颜面,直接拒绝了。袁克文去世后,她悲恸不已,亲自到《晶报》馆核实消息,并决定为袁克文写传记。

袁克文昆曲剧照

袁克文兴趣广泛,交游甚广,三教九流无不往来,与不少人结拜为金兰兄弟。他的盟兄弟有徐州军阀张勋、清末两广总督张树声、直隶总督张锡銮、京剧老生孙菊仙、书法家刘山农、作家周瘦鹃等,但往来最多的还是文人。他在京时与易顺鼎、何震彝、闵尔昌、步章五、梁鸿志、黄秋岳、罗瘿公相交甚深,这七人合称“寒庐七子”。到上海后,更是与来自全国各地的文化名流相交,多次被推上“盟主”之位。

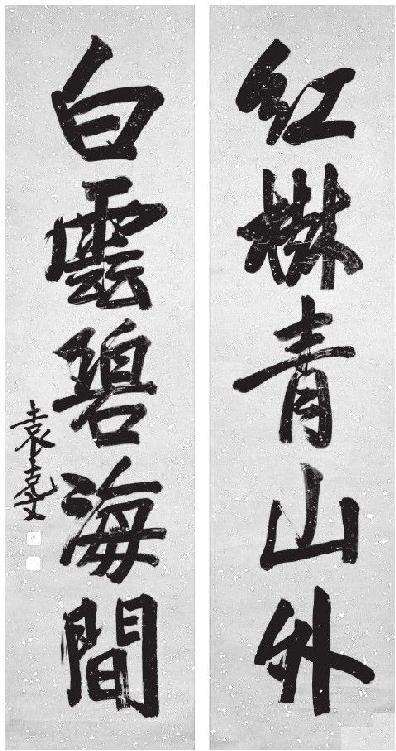

他在诗词、小说、书法、绘画、围棋、弹琴、昆曲、收藏等很多方面均有不俗的成就,其“诗、琴、棋、书、画、曲、藏”有七绝之称,因而诗词之交、翰墨之交、知音之交、丹青之交、舞台之交、货泉之交就特别多。张伯驹认为,寒云公子身负奇才,兴趣过广,若取其所学中任何一端深入,都能自成一大家。

袁克文才思敏捷,笔法在柔美与雄捷之间,二十四岁就出版了第一本诗集《寒云诗集》。他去世后,表亲张伯驹收集其词作印成《洹上词》传世。袁克文还为报纸撰文,或散文,或小说,他所写的武侠小说《侠隐豪飞记》、侦探小说《万丈魔》登在周瘦鹃主编的《半月》杂志上,很受人们的欢迎。更为难得的是,袁克文还写过几篇白话文小说,虽属鸳鸯蝴蝶派的游戏之作,但也可见他文路之宽。至于他写的《辛丙秘苑》《新华秘记》《三十年闻见行录》《洹上私乘》等笔记作品和《寒云日记》,更是研究近代史的第一手资料。因为不少事件袁克文都曾目睹,其史料价值不可忽视。

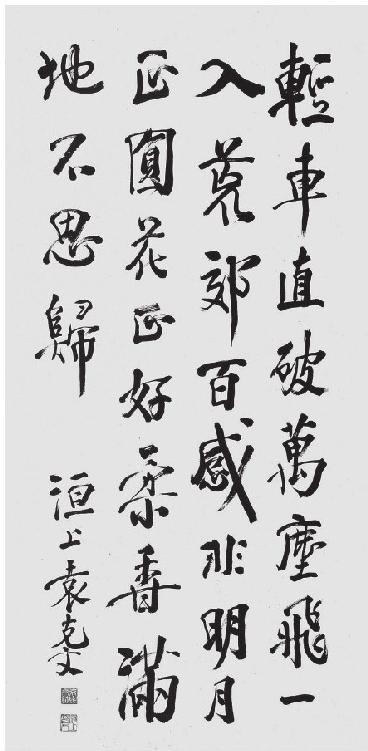

袁克文曾拜在天津四大书法家之一的严修门下学习书法,其书法多宗唐宋名家,真、草、隶、篆自成一体,清丽婉转,毫无媚俗之气,因而每到一地,风雅之人都会登门求字。寒云公子生性风雅,遇到有缘人则一挥而就,对于他憎厌的人,则示以白眼。他花钱如流水,每次南游时负笈万金,北归时却囊中空空,甚至陷入饥寒交迫的窘地。他信奉的是李谪仙“千金散尽还复来”的哲学,但在经营金钱上却毫无头脑,幸而他写得一手好字,一旦囊空,就鬻字疗饥。

1915年5月9日,日本逼迫中国承认修改后的“二十一条”,袁克文非常悲愤,曾挥毫作古风一首:“炎炎江海间,骄阳良可畏。安得鲁阳戈,挥日日教坠。五月九日感当年,曜灵下逼山为碎。泪化为血中心摧,哀黎啼断吁天时。天胡梦梦不相语,中宵拔剑为起舞。誓捣黄龙一醉呼,会有谈笑吞骄奴,壮士奋起兮毋踌躇。”是年有人求字,他多书此诗赠人。

有一次,袁克文登报鬻书,朋友们多方张罗,声称寒云公子降低润格,一天之中写了四十多幅书法作品全部售空。这使他非常高兴,事后答谢朋友,专门购买了胡开文古墨,写一百联以酬友人。他还用冷金笺纸临摹秦代铁权上的篆文制成屏条赠人,此外写了四十幅扇面,所题诗文全部为上面那首纪念“五九”耻辱的古风。

1916年,袁世凯暴卒后,袁家由袁世凯的盟兄弟,后来曾担任代总统的徐世昌主持分家。袁世凯的诸多儿女都分得一份,儿子们每人十二万大洋,十二根金条,此外还有若干房产、股票,以及其他不动产。袁克文曾过继给大姨太沈氏,因而分得双份。按说,拥有如此之多的遗产,袁克文是不愁用度的。实际不然,他挥金如土,财权掌握在大太太手中,故而他的支出悉由太太支配。

有一年,他出游时又花光了所有的银子,困居愁城。朋友们知道他有名士气,既不肯张口借贷,也不肯接受馈赠,因而与之友善的方地山、宣古愚、张丹斧、冯小隐、范君博、余谷民等名士联名写了一个广告,登在报上,云:“寒云主人好古知书,深得三代汉魏之神髓,主人愈穷而书愈工,泛游江海,求书者不暇应,爰为拟定书例。”报纸一出,登门求书者络绎不绝,数日便获得千金,缓解了困窘。

民国十六年(公元1927年)夏,在上海流连了许久的袁克文准备北返,但囊空如洗,已无川资,只好再次登报鬻书,这次他亲拟广告:“三月南游,羁迟海上,一楼寂处。囊橐萧然,已笑典裘,更愁易米。拙书可鬻,阿堵傥来,用自遣怀。聊将苟活,嗜痂逐臭。或有其人,廿日为期,过兹行矣。彼来求者,立待可焉。”

袁克文定下了二十天的卖字期限,一时间“粉丝”们蜂拥而至。人们知道他的性格,说一不二,一旦过了期限,便是手捧万金,也不可能得到他一个字,因此登门的人几乎挤爆他旅居的宾馆的大门。他不但卖字,还卖画、卖文,类似这样的故事,在袁克文一生中还有很多。

袁克文另一项较大成就是戏曲。他不但是当时最出名的“票友”,而且在昆曲的理论发展上亦有成就。他在1918年就创立了“温白社”,该社的成员还有同为“民国四公子”的溥桐、张伯驹。据著名戏剧理论家徐凌霄在《纪念曲家袁寒云》一文中透露,温白社迭兴时,袁克文一面会集曲友,排演于江西会馆,一面与同好同志时作文酒之会,讨论剧曲,兴趣弥浓。交换知识,研求有得,则笔而书之,以寄京园。

这里所说的“京园”,是指徐凌霄主办的《京园剧刊》,袁克文经常在该刊上撰文。袁克文在文章中对南曲昆系字音演变进行了梳理,对昆曲中的泥守成法和妄加篡改也都有自己的独到看法。

民国时代,平等之风大兴,袁克文与优伶论交,绝不居高临下,对师承上低于自己者往往平辈论交,高于自己者则执弟子礼。由于他经常和“戏子”们厮混在一起,令他父亲的老部下——北洋系诸将领脸上挂不住,曾由冯国璋出面阻止。袁克文对此的回应是,在剧中演了一出“钻狗洞”,令北洋大佬颜面丧尽,再也不敢来招惹他了。

最值得一说的要数温白社的活动了,该社的演出非名流即名角,绝无草台班子里的演员。他曾与梨园行里有“通天教主”之称的王瑶卿之弟京剧老生王凤卿演《审头刺汤》,这出戏是讲述明代官员陆炳不受奸相严嵩指示,与诸官匡扶正义的故事。袁克文演得有板有眼,丝丝入扣,令名角们亦叫好。此外,他还与京剧的开山祖师程长庚之孙程继仙合演过《奇双会》,与京剧名家钱宝森、徐德义等也都曾合作登台。

他曾与溥桐合演昆曲《千忠戮·睹惨》,该剧讲述的是明代建文帝朱允文被叔叔燕王朱棣夺去帝位的故事。建文帝削藩失败,遭燕王攻入京师,只得一路逃亡,流落天涯。袁克文在该剧中扮演建文帝,唱腔极尽哀婉:“收拾起大地山河一担装,四大皆空相。历经了渺渺程途,漠漠平林,垒垒高山,滚滚长江。但见那寒云惨雾和愁织,受不尽苦雨凄风带怨长。雄城壮,看江山无恙,谁识我一瓢一笠到襄阳。”

他的这一段唱腔浑若灵魂出窍,荡气回肠,尤其是唱到“历尽了渺渺程途,漠漠平林,垒垒高山,滚滚长江”的时候,为变徵之声,悲凉之极,忽然落泪,令在场观剧的人为之震惊和哑然。据时人推测,大概这与袁克文的尴尬处境有关,他因遭到大哥“皇太子”袁克定的猜疑,时时在疑虑和悲愤中。结合了自身的体验,再加上他对该戏的理解,不由得引发身世之叹,唱到极处情动也是难免。

袁克文虽是纨绔子弟,但在演戏上却绝非一时兴起的“客串”,而是身在舞台,心入其境,无论是身段还是眼神,都非常入戏;有时候直演得声泪俱下,令在场的人泫然落泪,大概这也是他的痴狂之处吧。

1931年,寒云公子在天津去世,送来的挽幛数不胜数,无处悬挂,积压堆叠。吊祭之人从王侯将相到引车贩浆者之流,出现了本文开头的那一幕。

袁克文虽生在枭雄之家,却鄙弃政治与官场,一生志在做一名士。英国剧作家王尔德在《温德米尔夫人的扇子》中说,芸芸众生拥有的是同一个时间,善与恶、罪过与天真,都难分难解,在尘世里走过。为了现世安稳,就闭起眼睛,漠视另一半的心灵觉醒,这种态度实际上是自甘沦为盲人,只为不看遍地的陷阱和悬崖。袁克文生于风雨飘摇之世,眼见红尘翻涌,熙熙利往,以他的颖悟,自不肯闭起眼睛视而不见,因此沉醉在艺术与情爱中。然而,这并不能缓解艺术家独特的痛苦。他淹没在强烈的情感中,就像在烈酒中的沉醉,酒会醒,情感也会淡,人最终还是会醒来。就像是一种轮回,宿醉的头痛中醒来又拿起了酒杯,醉后还是醉,醒后还是醒,醉只是片然,醒才是永恒。情爱是此身,痴狂即此心,身心不二,亦狂亦颠,他终究是一个可爱的人。