費丹旭( 1801-1850)字子苕,號曉樓,浙江吳興人。研究費丹旭的人物畫,特別是仕女畫,其重要的意義為費丹旭在受到,陳洪綬、華喦、改琦的影響後,能夠掌握、融合時代之審美趨向,另立新的仕女典型,開闢一條新的蹊徑。

《紅樓夢》裡除了一開始出場之象徵賈寶玉的通靈寶石及其他族親男性外,〝金陵十二釵〞為貫穿整個故事的主要女性人物。而十二釵的人選即是依據《紅樓夢》第五回,賈寶玉遊太虛幻境,警幻仙子引寶玉觀看〝薄命司〞大櫥中所放的《金陵十二釵正冊》。《正冊》裡包括寶釵、黛玉、元春、探春、史湘雲、妙玉、迎春、惜春、王熙鳳、巧姐、李紈、秦可卿等。費丹旭的《十二金釵圖冊》,即是以這十二位女子為主角,每頁各繪一人。作品上雖然並未和改琦的《紅樓夢圖詠》一樣,皆標識其姓名,但仍可藉由畫面的配圖與原著的內容交相對照,而得以確認。

費丹旭,十二金釵圖冊 —黛玉, 1841,絹本、設色, 20.3 × 27.7㎝,北京故宮博物院藏。來源:《中國歷代繪畫:故宮博物院藏畫集》Ⅷ,北京:人民美術出版社,1991,頁 79。

費丹旭《十二金釵圖冊》的第一頁繪得是人品才情均為《紅樓夢》之最的林黛玉。在書裡,賈寶玉曾戲稱她有著〝傾城傾國貌〞。關於黛玉的面容、體態,甚至心思,曹雪芹在第三回即透過寶玉的眼睛作了一番細描。文中寫道:

兩彎似蹙非蹙籠烟眉,一雙似喜非喜含情目。態生兩靨之愁,嬌襲一身之病。淚光點點,嬌喘微微。閑靜似嬌花照水,行動如弱柳扶風。心較比干多一竅,病如西子勝三分。

由以上這些形容可知,林黛玉應該是位個性嬌柔而又聰慧的美麗女子。費丹旭畫〈黛玉〉(圖 49)是取材自第二十七回〝埋香冢飛燕泣殘紅〞,也就是為眾人熟知的〝黛玉葬花〞一段。 320原文內寫林黛玉懷著滿腹委屈,於餞花之期,

把些殘花落瓣拿去山坡掩埋,還隨口吟了一首〈葬花詩〉,最後唸到〝儂今葬花人笑痴,他年葬儂知是誰?……一朝春盡紅顏老,花落人亡兩不知!〞這幾句時,便忍不住傷心哽咽,不覺地慟倒於山坡上。然而,在費丹旭畫中,樹下的四周落英繽紛,黛玉嫻雅地手持一把看似頗為輕巧的長鋤,另一手捻著紅花殘瓣,作準備葬花之態。從其看似空靈的眼神,與亭亭玉立的站姿,完全感受不到如小說裡描述的那 除了《正冊》外,有《副冊》和《又副冊》。《副冊》內提到香菱;《又副冊》則是晴雯、襲人。

費丹旭,黛玉葬花, 1825,珂羅版影印。來源:《南畫大成》(5),揚州:廣陵書社,2004,頁 1116。

樣悲痛的情緒。反觀費丹旭二十五歲時畫的〈黛玉葬花〉及《費曉樓百美圖》收錄的〈香肩荷鋤〉版畫(圖 51),兩幅皆描寫黛玉肩荷花鋤,手提由布巾包裹的花瓣,欲前往葬花。而〈黛玉葬花〉中林黛玉的表情則為眉眼略蹙,嘴角微垂,低頭惆悵地看著一方。再細察費丹旭於《十二金釵圖冊》所繪的黛玉,可發現她的身材異常的高挑,下半身的比例也明顯被拉長,不太符合一般中國女子的身形。

早於費丹旭的改琦在《紅樓夢圖詠》中繪製的〈黛玉〉,是另選取第三十五回黛玉從怡紅院剛走進瀟湘館後,觸景生情,聯想到《西廂記》中的雙文,感嘆自己孤苦無依。 321此時館內的鸚鵡先是學黛玉的長嘆之聲,接著便擬

改琦,黛玉,木刻版畫,光緒五年( 1879)淮浦居士刊本。來源:《紅樓夢圖詠》(1),台北:藝文印書館,1974。

她素日的吁嗟音韵唸了〈葬花詩〉裡的其中兩句。 改琦將黛玉和鸚鵡分置在畫面的右下及左上的角落,玉舉起一手,雙眼流露出落寞與無奈的神情,像是在怨嘆其自身的命運,而棲息於架上的鸚鵡一直專注地看著她,兩者相互呼應。通常藝術家們在繪《紅樓夢》故事圖冊時,〝黛玉〞都是個重要且不可或缺的角色,以她入畫的作品也因此非常的多。改琦除了《紅樓夢圖詠》外,筆者還收到一幅傳為他所畫的〈黛玉〉,此為絹本、設色,色彩明豔,畫作中的黛玉一派輕鬆地荷著鋤,整體看來頗為愉悅,且把〝瀟湘鸚鵡〞與〝黛玉葬花〞接嫁在一起,亦是紅樓畫中從未有過的作法。

圖冊的第二頁,費丹旭以與林黛玉形象相對立的薛寶釵為主角。《紅樓夢》中描寫寶釵〝品格端方,容貌美麗,人人都說黛玉不及。〞 在第八回,寶玉又更具體地形容她〝唇不點而紅,眉不畫而翠,臉若銀盆,眼如水杏。〞清人涂瀛亦評曰:〝寶釵善柔;黛玉善剛。寶釵用屈;黛玉用直。〞 從這種種敘述知,改琦的《紅樓夢圖詠》共有四冊,包括首頁、圖五十幅、題記七十六篇。根據圖詠裡面有紀年的題記中,最早的是瞿應紹在嘉慶丙子( 1816)六月時題〈寶玉〉頁。此年改琦為四十四歲,也因而可知這圖冊最晚作於嘉慶二十一年六月之前。

費丹旭,十二金釵圖冊 —寶釵, 1841,絹本、設色, 20.3 × 27.7㎝,北京故宮博物院藏。來源:天津:天津人民美術出版社;石家莊:河北教育出版社, 1998,圖 162。

寶釵是別於黛玉之外,另一位溫文雅靜的大家閨秀。費丹旭的〈寶釵〉取畫自《紅樓夢》第二十七回〝滴翠亭楊妃戲彩蝶〞中,寶釵撲蝶的一段。 327此冊頁的故事背景是寶釵準備要去找別的姊妹時,忽見面前一雙玉色蝴蝶,

大如團扇,一上一下,迎風翩躚,十分有趣。於是她就從袖中取出扇子,一直追撲到池邊的滴翠亭,香汗淋漓,嬌喘細細。〝美人撲蝶〞在一般仕女畫來說,是個頗常見的題材,而於清初小說家徐震(生卒年不詳)《美人譜》的第四項—〝事〞亦有記〝撲蝶〞為女性生活中常做的活動。 費丹旭的〈寶釵〉是畫她站在小橋邊,將扇藏於身後,看著附近一對交相飛舞的蝴蝶。後來費丹旭於道光二十八年( 1848)冬十一月為樂石居主人所描繪的《四季美人圖冊》之〈夏〉頁,應是有參考此畫去形成其構圖的元素。〈寶釵〉幅中微風徐徐吹來,寶釵繫於腰前的衣帶隨之飄動,她手作捻花指,感覺不像是要撲蝶。平靜的水面、彎曲的樹枝和寶釵的姿態,讓整個圖頁充滿了恬適安謐的氛圍。

同樣再觀察改琦的〈寶釵〉,是將寶釵繪於畫幅的左下角,與小說中提及的滴翠亭呈相對位置。而在改琦本裡,寶釵撲蝶所用的為折扇,據王雪香考,由於團扇不可藏於袖內,因此寶釵持的應是折扇才較為合理。 330最後看到這件作品背景,那極突兀且洶湧的水波,和費丹旭本裡的潺潺流水差距甚遠。梁妃儀於其《從女性主義的觀點看清代仕女畫》的論文中認為〈寶釵〉背景之不合常理的水波表現,事實上是寶釵此刻心情起伏不定、閃過無數念頭的一種象徵形式。

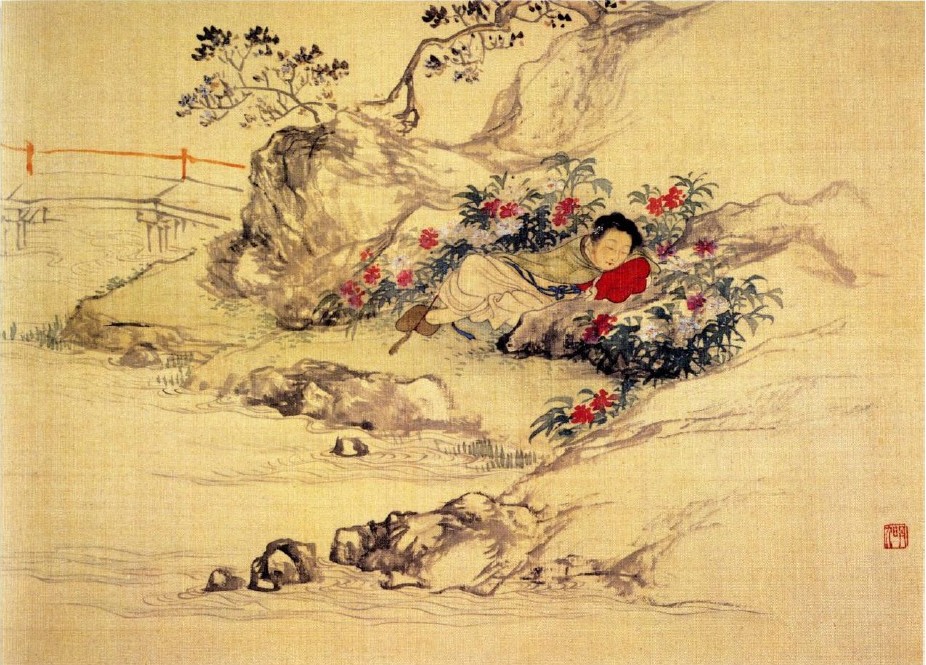

費丹旭,十二金釵圖冊 —湘雲, 1841,絹本、設色, 20.3 × 27.7㎝,北京故宮博物院藏。來源:《中國歷代繪畫:故宮博物院藏畫集》Ⅷ,北京:人民美術出版社,1991,頁 78。

一手舉至頰邊,另一手自然垂落;寶釵右手平舉,左手向前垂下,除肢體動作略顯保守含蓄外,亦帶有一點憂傷。而費丹旭無論是畫黛玉葬花還是寶釵撲蝶,都可感受到其所秉持的一貫費丹旭描繪湘雲是選自《紅樓夢》六十二回〝憨湘雲醉眠芍藥裀〞的情景。史湘雲是賈母的內姪孫女,原籍金陵,父母雙亡,其個性開朗豪爽,不拘小節,與當時備受封建社會禮教約束的女子截然不同。許多為此書作插圖的畫家如改琦、顧洛、吳友如、周權(? -1923)等,皆同樣是以她〝裀藥酣眠〞來表現。而《程甲本》則取的是第三十一回的〝因麒麟伏白首雙星〞,也就是湘雲瞧見薔薇架附近地上的金麒麟,丫鬟翠縷趕忙去拾的場景。 334湘雲〝醉眠〞這一段,是描寫她性格的重要情節之一。由於寶玉過生日那天,王夫人不在家,大夥就聚集在一起飲酒作樂,後來湘雲喝醉了,便睡在山後的一塊青石磴上。費丹旭畫中繪的便是她沈睡於芍藥叢裡的模樣。湘雲將兩手交錯於胸前為枕,身體倚側在一大石旁,雙腳蜷曲著,而平時所持的一把團扇則恣意地擺放其間。此舉動正如王雪香評曰:〝湘雲一種嬌憨之態至此已全身畢現〞。

改琦,史湘雲,木刻版畫,光緒五年( 1879)淮浦居士刊本。來源:《紅樓夢圖詠》(1),台北:藝文印書館,1974。

改琦於其《紅樓夢圖詠》的〈史湘雲〉畫她醉臥在花園的石凳之上,湘雲以單手支撐著頭,微閉雙眼,下身半隱於芍藥叢中,前有花瓣飄落一地,而團扇就這樣丟著。另一構圖相似於此幅,傳為改琦所繪的紅樓畫的《史湘雲》,雖作圖的方式採用的為絹本設色,但無論是從描寫花草樹石,還是髮型和服飾的筆法來看,都稍顯簡略。

傳改琦,史湘雲, 1807,絹本、設色,私人藏。來源:《紅樓夢古畫錄》,香港:中華書局,2006,頁 169。

再觀察收錄於改琦《紅樓夢臨本》內的〈湘雲眠裀〉,此與前兩件作品一樣,皆畫湘雲斜躺在石椅上。不同的是,這幅圖裡的湘雲作左手持扇,再雙手交叉抱胸,讓頭靠於其上,和費丹旭畫的史湘雲的手勢較為接近。不過,此圖中湘雲的睡臥姿態也明顯地僵硬且不自然。細觀這些以〝湘雲醉眠〞為題的作品,可發現費丹旭描繪的湘雲的神情是最嫻靜的。她兩頰的紅暈及放鬆的眉眼,暗示著畫中的主角已酣醉。她身披的長袍,是先用淡綠敷染,再以白粉輕點,表現出印花的效果,而露出的鮮紅色衣袖,不僅與袍、裙,呈強烈的對比,亦能和圍繞在四周的芍藥花相映襯。至於湘雲腰間所繫之藍色的絲帶,更是達到了畫龍點睛之妙。背景方面,改琦基本上只勾勒出芍藥叢的一隅,而費丹旭卻又再進一步的描寫花園裡的小橋與流水,使得畫幅愈加完整。改琦所繪的湘雲,秀逸娟麗中帶點隨性豪放;費丹旭畫的史湘雲,從她安適的睡姿、儀態,雅致大方的服飾,還有特意營造的氛圍,充分展現了湘雲內在性格的〝嬌〞與〝憨〞,以及閨秀應有的含蓄。

費丹旭,十二金釵圖冊 —妙玉, 1841,絹本、設色, 20.3 × 27.7㎝,北京故宮博物院藏。來源:《中國歷代仕女畫集》,天津:天津人民美術出版社;石家莊:河北教育出版社,1998,圖 165。

最後為《十二金釵圖冊》的〈妙玉〉。於《紅樓夢》第十七回〝榮國府歸省慶元宵〞中介紹她本是蘇州人氏,祖上也為讀書仕宦之家。但因自小多病,直至入空門後才好轉,所以帶髮修行,法名妙玉。在六十三回則又透過邢岫烟之口,知她曾遍讀〝漢、晉、五代、唐、宋〞的詩詞,在古今文章中最喜愛《莊子》。費丹旭作此圖的主題為〝妙玉品茶〞,於《紅樓夢》的章回裡有提到妙玉飲茶的情節分別為第四十一回〝賈寶玉品茶櫳翠庵〞中賈母帶劉姥姥遊大觀園,也來到了其居所櫳翠庵。妙玉應酬一番後,便拉著寶釵和黛玉去喝〝體己茶〞。

還有第七十六回〝凹晶館聯詩悲寂寞〞裡因黛玉和湘雲兩人於中秋夜一起吟詩,此時妙玉忽然現身,隨後便又請她們到其庵內喝茶歇腳。 340然費丹旭在〈妙玉〉的圖頁中是描寫妙玉獨自一人坐在齋閣內品茗沈思的景象,與小說中所描述的完全不同。畫裡的妙玉頭戴深色的包巾,側身倚於几案,其上擺著茶壺、甌盞,和兩函書。紅樓夢故事中的她通經善詩,模樣也極好。費丹旭安排在此桌案放置書籍,顯現出主角妙玉的博學多才。佇立在其旁角落的竹簍,上面還蓋著一條布,應為其縫製到一半的針黹手藝。再對照改琦的《紅樓夢圖詠》的〈妙玉〉,改琦繪她正在悟禪,房內的爐香未燼,只有小丫鬟在蒲團上垂頭打盹。

改琦,妙玉,木刻版畫,光緒五年( 1879)淮浦居士刊本。來源:《紅樓夢圖詠》(1),台北:藝文印書館,1974。

費丹旭繪妙玉微偏著頭看著窗外的景色,雖其眼神注視的角度與黛玉、寶釵略有不同,但仍保有費派仕女〝垂眼〞的特色。背景方面,費丹旭先用淡墨暈染整個畫幅,再以深淺相間的筆觸勾繪樹叢。體態虛弱地獨坐在其閣房的妙玉,和佈滿窗臺及屋簷的樹木,形成強烈的對比。也更映襯出其因父母雙亡,自身寄居於賈府的內心孤寂感。

費丹旭的《十二金釵圖冊》雖沒有如改琦的《紅樓夢圖詠》般,完整地將故事中的男、女性人物呈現出來,但費丹旭筆下之〝風露清愁〞的林黛玉、〝為人謹慎〞的薛寶釵、〝嬌憨直爽〞的史湘雲和〝孤芳自賞〞的妙玉等,都是其依據小說的敘述與本身對作品的理解而描繪出這些不同年齡、身份、行為及氣質的女性形象,獨樹一格,深富情趣。

(本文节选自臺北藝術大學美術學院美術史研究所研究生鄧祥彬的论文《舊夢曾尋碧玉家—費丹旭人物畫研究 》)