《红楼梦》插图的 “闺阁空间 ”

颜彦

内容提要 :《红楼梦》各刊本插图以 “闺阁女子 ”为主体人物,以“闺阁故事 ”为主要内容,构成了一个丰富而充实的“闺阁空间 ”。对这个空间的表现,一方面体现出各刊本插图再现文本的独有特色以及其中传承转换的互动关系,另一方面也反映出沉潜在图像之中悠久的绘画传统与文学文化传统。

关键词 :红楼梦 插图 闺阁 女性

《红楼梦》第一回概括 “立书本旨 ”:所记之人为 “当日所有之女子 ”,意在 “敷衍出一段故事来,亦可使闺阁昭传,复可悦世之目,破人愁闷 ”,开门见山地点明了作品以 “闺阁女子 ”为主体人物,以“闺阁故事 ”为主要内容,可以说这是一个实实在在的 “闺阁空间 ”。“闺阁空间 ”隶属于 “女性空间 ”,“女性空间 ”是中国传统绘画的重要母题,巫鸿将其定义为 “一个空间性的统一体 ———一个由山水、花草、建筑、空气、氛围、色彩、香味、光线、声音,以及被选中而得以居住在这里的女性和她们的活动所构成的人造世界 ”①。在《红楼梦》的“闺阁空间 ”中,“女性人物 ”特指作品中出现的女子,而仕宦家族中的各式女子则是构成 “闺阁空间 ”的主体人物,也是插图最主要的表现对象。从各刊本插图的表现模式来看,既有对传统绘画女性题材的借鉴,也有突破传统绘画纲目、自成一格的创意。前者体现出文学古籍插图与传统绘画间的承袭,后者则体现出小说插图对传统绘画的挑战,也体现出各刊本插图间的互动关系,而这恰恰是构成不同刊本独有特色以及展现各刊本创作理念的优势所在。

在《红楼梦》形式多样的插图中,绣像对 “闺阁空间 ”的表现显然是一条重要线索。闺阁女子被画家从文本中单独提取出来,如果将每种刊本的插图视作一个完整的图像系统的话,那么每个女子则成为这个系统的一个图像段落,这些段落联合起来以共通的表现模式和图像意义构成了插图的“闺阁空间 ”。具体而言,以下两种表现模式最具代表性:一是综合式,一是并置式。

一、综合式 :闺阁女子心绪的写照

综合式构图模式是对人物、静物、花鸟、山水等绘画因素的综合,呈现在观者面前的是一幅以人物为主,多种绘图因素自然交融的场景。这里要特别提到《红楼梦》的首部插图刊本 ——程甲本,其对 “闺阁女子 ”的描摹 “别具风格”②,图像在很多方面的构建成为后世刊本临摹的范本。而就在此本行世不长时间后,改琦的《红楼梦图咏》(以下简称 “改琦本 ”)问世,其“人物之工丽,布景之精雅 ”被淮浦居士誉为 “可与六如、章侯相抗衡 ”③。此本以画册单行本的形式发行,画家的许多创意都体现出对既有插图和绘画艺术巢臼的突破。面对这样的艺术杰作,我们很难也无法将其拒之于《红楼梦》插图研究的视域外。

小说插图的创作尽管有文本固定故事情节的规定,然插图对 “闺阁空间 ”的刻画却呈现出一个共同特征,即由叙事性到抒情性的转变,换言之,插图便是对某个故事情节的描绘,但图像的主要意图却不在于再现该故事情节,而在于以此情境表现人物当下的心理和情绪。那么这种视觉到心理的感知转换是如何呈现出来的呢 ?我们看到,画家在创作中表现出对人物与环境之间关联性的浓厚兴趣,阿英在评价程甲本插图时就特别肯定 “画家逐幅的刻划了人物及其环境 ”④。如程甲本和改琦本图 “林黛玉 ”(图 1 ⑤、2 ⑥),就以具有象征性的意象来渲染意境氛围。两图均表现第三十五回事 :

黛玉便令将架摘下来,另挂在月洞窗外的钩上,于是进了屋子,在月洞窗内坐了。吃毕药,只见窗外竹影映入纱窗,满屋内阴阴翠润,几簟生凉。黛玉无可释

闷,便隔着纱窗调逗鹦哥作戏,又将素日所喜的诗词也教与他念。

鹦鹉和翠竹一方面以其美好的形象映衬闺阁女子的美人形象,另一方面又以其 “比德 ”意义隐喻人物内在的性格特征。图 1表面上是对 “戏鹦鹉 ”情节的再现,而鹦鹉的 “不知侬意绪 ”⑦则暗示出黛玉寄人篱下、无处排解的忧愁。幽幽翠竹不但是她高傲孤僻气质的象征,而且也暗暗传递了她之所以选择这种排解方式的性格原因。

从图像对文本的再现来看,图 1基本是对文字内容的规则性再现,人物动作、图像布局依照文字叙述显示出一定的叙事性。然图 2则完全摆脱了情节的束缚,人物从室内转移到室外,人物和鹦鹉之间也没有任何交流,绘画要素彻底从叙事性中解放出来,鹦鹉和翠竹都成为强化闺阁女子形象的相关指涉意象。鹦鹉仿佛不是人为刻意安排在这里,而是原本就存在于这片竹林中,黛玉就从其中施施然走来,驻足 ……凝视 ……,眼底是说不尽的心事。如果说图 1中的黛玉尚保留着少女的些许闲适和梦想,那么图 2中呈现的则全然是少女的孤寂和苦闷,除了愁绪外再无希望可言。

两图咏叹的都是闺阁女子 “心事谁识 ”⑧的主题,图像意义的生成有懒于人物和环境之间的关联。人物因为此情此景而陷入沉思,此情此景又成为人物内心世界的表征,画家在二者之间注入了强烈的映射关系。这一关系的形成不但为观者带来更多想象和思考,同时使画面的时间理念凸显出来。图像描绘的虽然是一个空间场景,但是伴随着人物行为由图 1中窗下的 “坐”、“戏”转变为图 2中林下的 “驻足 ”、“凝视 ”,凝结在一个瞬间的时间点也拉伸为具有延续性的时间段。对观者而言,不仅可以清晰感受到人物

久久地沉醉在自己的心事中,而且在感悟人物心事的过程中,加强了关于绘画意义和文本意义的思考。与此同时,观者自身也陷入到思考的时间流中,所思所感有了更多的沉淀与回味。

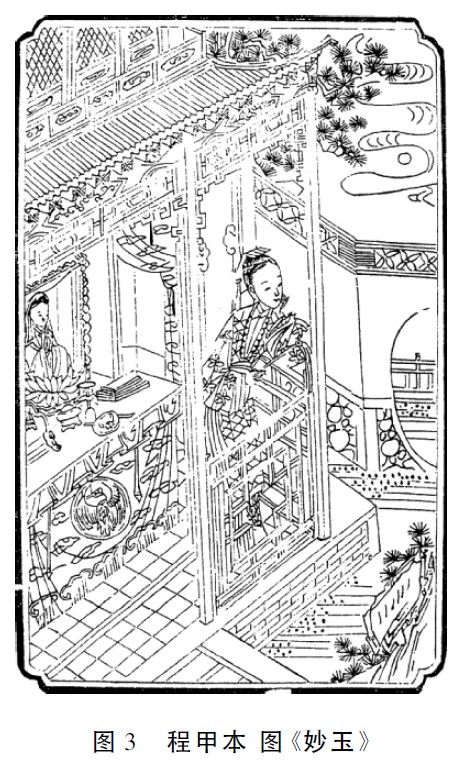

再来看 “妙玉 ”一图 ⑨ (图 3),正如洪振快对此图的解释,“所绘当非取意具体情节,仅略摩妙玉在栊翠庵事而已”⑩,既然不是来自具体情节的规定,那么图像创作的意图何在、灵感何来呢 ?礼佛参拜应当是修行的日常课业,然则妙玉背对观音的姿态明显无意于正襟危坐的观音,观音像赫然成为了一具庵内的摆设。观音的低眉慈目、屋角的苍苍松柏都暗示着庵内本应庄重肃穆的氛围,然而妙玉倚栏凭思的形象却与之格格不入。人物的这一形象设计并非凭空臆造,而是饱含着传统文学的象征意义。倚栏凭思的形象经常被代入诗人与词人的笔下,所谓 “闺中少妇不曾愁,春日凝状上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封瑏侯”,再如 “梳洗罢,独倚望江楼,过尽千帆皆不是,斜晖脉瑏

脉水悠悠,肠断白苹洲 ”瑢等等,表现的多是闺怨主旨。从这个意义上看,妙玉虽自命 “槛外人 ”,但“倚栏凭思 ”的姿态却已泄露了她对庵外世界渴望与探求的心理,反映出闺阁女子的内心真实,这真实即 “无情有恨 ”瑣,是斩断情丝与内心悸动、理性与感性之间的纠结和矛盾。环境意象在这里并非图像意义生成的主体要素,而人物的造型,更确切地说是人物的动作行为与环境的反差则是图像表情达意的关键所在。

二、并置式 :闺阁女子精神的隐喻

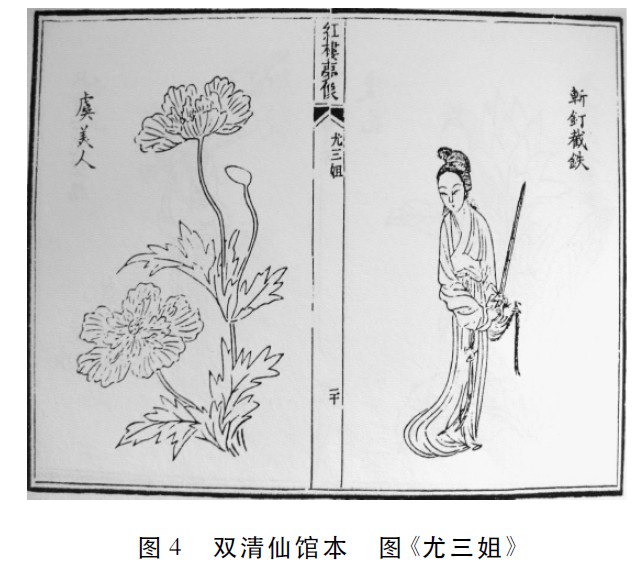

并置式指插图中不同形象以独立形式相关并置,以道光十二年双清仙馆为代表,每种人物配以《西厢》曲文一句和一种花,版式上前人后花,人赞同面,呈现出人、花、赞并置的形式效果。此后光绪二年 ( 1876 )京都聚珍堂本、光绪二十六年 ( 1900)石印本插图均袭用这一形式,只是并置的内容略有变化,或者改变人物形象,或者改变花或赞语。双清仙馆本绣像六十四幅,除第二幅宝玉为男性外,其余皆为女性,插图基本将作品中有代表性的女子囊括其中,构成了一个丰富而充实的 “闺阁空间 ”。在人、花、赞这种并置形式中,《西厢》曲文和花是共同作为人物的相关指涉物存在的,二者在与人物的关联上具有同等地位和作用,只不过这一指涉意义画家并未以直接明了的形式体现,而是选择了间接隐喻的方式来传达。

花意象在《红楼梦》文本中就与人物密切相关,很多女子都有特定的花意象作为表征,插图将这种表征从文本中提取出来并将其普及,使每个女子拥有了属于自己的代言花。插图中有些人物与花的关联在文本中比较明显,如秦可卿 ———海棠,薛宝琴 ———梅花,不过很多人物所配之花乃是出于画家的重新安排,体现出画家对于不同女子精神世界的认知和解读。于是,在这些图像中,人物、花是以何种形象加以展示的,仿佛变得不重要了,而人物到底与哪种花相并列变得重要起来,因为这才是图像内涵的关键所在。

花意象的出现除了文本内容的来源外,还与中国文学乃至文化传统密切相关,从屈原香草美人的比兴手法到唐宋诗词中的花草意象,从先秦散文中的比德之说到民间广泛流传的 “双清 ”、“岁寒三友 ”之谓,花意象不仅深入到文人创作的肌理中,而且也成为整个民族文化情结的一部分。花意象作为《红楼梦》插图的一部分,尤其是当其与早于《红楼梦》问世的《西厢记》同时进入画家视野时,便使我们更可以感知和况味到画家已经把插图纳入到既有的文学文化传统之中。因此,我们对花意象的解读不可能也不应该脱离其生长的文学土壤。于此同时,当我们将特定的花意象与《西厢》曲文的意义相关联时,就会发现这二者共同作为人物形象精神世界的注解,却出现了或正向或逆向的两种逻辑指涉关系。

花赞之间的正向关系指花意象与赞语分别以两种不同的艺术媒介形式对人物形象进行解释时,表达的意义基本相同。以图 “尤三姐 ”为例 (图 4),对持剑的尤三姐形象而言,赞语 “斩钉截铁 ”可谓切中肯綮,一语道出了她面对爱情已逝时的果断和决绝,人物、赞语间的配合不仅画出了文中相关情节,而且说明了人物的主体个性特征。在花意象的设置中,画家选择了 “虞美人 ”,追溯其文学来源,可以还原到项羽虞姬的故事中。据《虞美人草》记载,“香魂夜逐剑光飞,青血化为原上草 ”,又其诗题注云,“项王亡灭,虞姬自刎,其墓上草,人呼为美人草 ”。后世往往用其指代像虞姬一样对爱情忠贞的美人形象,画家用其指涉尤三姐,在标示其美丽相貌外,也喻示其 “斩钉截铁 ”的图像主题———爱情。在对爱情的期待中,她可以坚守等待的寂寞,但是当爱情无望时,她和虞姬一样选择了最激烈的殉情方式。在如此激烈的行为背后,是女子对于爱情深切地悲伤。元代诗人贯云石《别离情》云: “佳人阁泪弃英雄,剑血不销原草碧。何物谓之别离情,肝肠剥剥如铜声。不如斫其竹剪其草,免使人生为情老 ”瑥,道尽了美人心中的百转愁肠。了解了 “虞美人 ”的来历,也就知晓了尤三姐刚烈性格背后不为人知的凄楚与无奈。如果说赞语道出了人物的主体个性,那么花意象则使这个性格注解背后的多重意义彰显出来。“尤三姐 ”与“虞美人 ”相配在文本中并无相关暗示,画家对这个意象的选用体现出其对作品人物精神的理解及其对花意象内涵的心领神会。

花赞的逆向关系指二者对人物形象的注解意义相反,形成了一种相互背离甚至相互挑战的关系,典型的如 “妙玉 ”一图(图 5)。妙玉生活在遍植红梅的栊翠庵,然而画家却舍弃梅花选择水仙作为其代言花,其匠心颇耐寻味。中国

古代关于水仙有一个源远流长的文学传统,其花之形、花之香均成为历代文人争相吟咏的对象,水仙被拟人化为高洁、素雅等形象之表征。从这个意义上看,画家选择水仙无疑是要塑造妙玉清雅脱俗、质洁淡雅的品格和心性,水仙在此处的意象内涵与文学传统是一脉相承的。然而引人注目的是,所配《西厢》赞语却无视花意象对人物的溢美之意,“真假”似是发出疑问,又似是做出评断,在语气的徘徊间否定了水仙意象所树立起来的美好形象。同样是对人物的解释,花意象与赞语的意义却背道而驰,这岂不是自相矛盾?

事实上,这也正是插图设计的巧妙之处。在《西厢记》中,莺莺面对张生隐瞒真心,红娘称其矫饰行为是 “真假 ”。从文本出处来看,“真假 ”恰恰是对妙玉饰 “真心 ”现“假意 ”的揭示,而这 “真心 ”正是与莺莺相同的对于情的期盼。

《西厢》曲文的借用不啻为对水仙表征意义的一种质疑和叩问,特别是在水仙意象象征贞洁操守之意上,这种质疑和叩问又与《红楼梦》第五回妙玉的判词 “欲洁何曾洁,云空未必空。可怜金玉质,终陷淖泥中 ”暗暗呼应。花赞意义的悖逆安排,不但没有影响图像意义的传达,反而恰恰为读者阅读开启了一道思考的缝隙,有效地刺激了读者的阅读兴趣和期待心理。

如果我们将人、花、赞之间的意义关联拓展到所有插图中,不难发现这个由花意象和《西厢》曲文共建的 “闺阁空间”所具有的一些共性特征 :首先,从花意象的基本表征意义来看,它意味着这个弥漫着花的闺阁世界中主体形象的美好性,所谓 “千红 ”、“万艳 ”,正是 “闺阁空间 ”主人公美好形象的指代。其次,从《西厢记》与《红楼梦》两部作品的勾联看,意味着二者在主题上的相通性,这是一个有 “情”的“闺阁空间 ”,情起情灭,情笃情薄,出现的人,发生的事,无不与 “情”息息相关。此外,从花意象与《西厢》所承载的文学文化意义来看,二者与红楼女子的匹配,无疑是将 “闺阁空间 ”放置于一个既有的文学文化传统坐标中,意味着这个 “闺阁空间 ”与传统文学文化之间密切的亲缘关系。可以说,“闺阁空间 ”是浓缩着多重叠加的历史文化意蕴的,解读插图也就意味着解析图像语汇所包含的相关历史文化密码。这些密码不仅带给图像丰富多元的信息,而且也借由着密码所生成的神秘性带给读者更多的启示和想象。

三、人物形象的背向处理

本节我们要针对插图中的一种特殊艺术手法专门展开探讨,即人物的背向处理。中国传统人物画对女子的表现基本以人物正面或侧面展示为主,而《红楼梦》的某些插图却反其道而行,作背向处理,这类插图虽然数量不多,但其表现手法的独到却不能不引起我们注意。人物的背向处理,不仅是画家艺术匠心的独特体现,而且反映出不同刊本插图之间的传承互动关系,反过来,这一互动关系又证明了图像表现方式的差异以及其中蕴含的不同绘画理念。

以程甲本和改琦本 “元春 ”为例 (图 6 、7),插图展示出了两种截然不同的再现方式,耐人寻味。很明显,两图人物最大的区别在于正向与背向的呈现方式。中国传统绘画对宫廷女子的表现,无论是雍正的《十二美女屏风》,亦或是专门为皇室嫔妃绘制的肖像 “容”,前者将 “孤寂的宫廷女子和富有美丽的美妓融合在一起 ”,后者则以展示 “人物种族和政治身份 ”为目的 ,都是以人物的正面展示为主。小说插图以再现文本故事为主要议题,在人物绣像的呈现中基本是与传统绘画的正面展示方式相同,正因如此,图 7的背向处理才显得如此醒目,引人深思。面对正向的人物,观者惯常的观赏习惯自然会借由绘图者所展现的肖像特征来判断人物的内心活动。然则,观者面对转过身去的元春,无法触及的表情只能通过画面其他方面进行揣度,这样就极大地刺激了观者对图像的参与程度。图 6中元春端坐上位,周围丫鬟、太监次第有序,显示出身份的尊贵以及强烈的地位等差 ;而图 7中没有其他人物的参照,没有华丽屋宇的映衬,元春只是独自一人处于画面下方,人物身份虽然依旧,但是身份地位的差别却被消弭淡化。从图像主题来看,图 6以归省为主题,展示的是元春在众人簇拥下的公共空间,众目睽睽下展现的是元春与各色人物相配合的喜悦表情;然在图 7中,这个只属于元春一个人的私人空间,她可以不受影响无所顾忌地沉浸在自己的心事当中,而这只可意会不可言传的深宫内院的孤苦全部隐藏在这一转之中。

从两图的构图意象和形式来看,图 7删除了具有贵族和身份象征的宫室和一应侍从,改为具有文学审美意味的梅花,大片的 “留白 ”取代了满格式的线条,构图要素和布局形式的改变使得画面立即呈现出一股冷清氛围。众人簇拥与形单影只的鲜明对比,热闹与孤寂的绘画主题不言即明。那悄然绽放的梅花始终只是 “凌寒独自开 ”,而此时耀眼地绽放又能抵得住寒风多久地摧残 ?与其说元春看到的是鲜艳绽放的梅花,毋宁说是宫闱内自身的影像。梅花意象隐喻着正值豆蔻年华的美好青春却不得不消磨在深宫内院,即便是姹紫嫣红,总归为茕茕独立。与人物正向展示方式相比,逆向处理方式对人物内心的展示更具暗示性,激发

观者追随与揣摩人物的视域与思维,从中感悟画面意境与意义。如果说图 6的创作以再现文本内容为基本意图,其插图是指向文本的 ;那么图 7的设计很明显是考虑到潜在读者的观看视线的,其创作是指向读者的。从程甲本到改琦本,创作意图的自觉转变,不仅成功地重塑了元春的艺术形象,而且体现出画家对既有插图的挑战意识。

人物由正向展示作背向展示转换的还有图《滴翠亭宝钗戏彩蝶》,以光绪间悼红轩本和光绪十八年 ( 1892 )本图为例 (图 8 、9)。“蝴蝶 ”在古代文学作品中有其特定的象征内涵,巫鸿就指出陈洪绶所作《西厢记》插图以 “象征浪漫爱情的一对翩翩蝴蝶 ”来“传达了对难以言传的讯息的象征性暗示 ”瑡。宝钗扑蝶行为发生时周围没有其他视线的注视,象征了她在无人触及的内心深处对青春、对爱情的渴求,扑蝶实质上捕捉的是属于个人最真的本心。在这个无人注目的环境中,真实地被美景所打动,追求这一瞬间

的美丽景象是多么令人陶醉。然而从人物性格出发,将这样一种天真的冲动和愉悦一览无余地呈现在观者眼前似乎又不符合宝钗一贯的道德言行准则。小说中薛宝钗作为温柔贤良女性的表率,封闭了一颗年轻悸动的心,自觉遵守并

践行着封建礼教的规约。于是背向处理在这里发挥了特殊功效,依旧是扑蝶,但是留给观者的却只有一个背影,人物的表情被完全屏蔽,即便是欢愉也没有正面地直接表达,这就在很大程度上掩饰了人物内心世界的真实再现,观者只能通过情节、意象的暗示性来猜度人物此时的心境。

在绘画主题上,元春和宝钗背向处理的意义各有不同。对元春的描绘,由于人物身份的特殊性,正面展示传达出的是作为皇室嫔妃的尊贵身份以及由此带来的盛景与权威,背向展示传达出的则是同样作为嫔妃所需要忍受的孤独和冷清。而无论盛景也好,冷清也罢,都深深烙上了政治意味。正如周绮所题诗 :椒房更比碧天深,春不常留恨不禁。

修到红颜非薄命,此生又缺女儿心。其实并非元春真的缺少 “女儿心 ”,只是她身上肩负的权利、家族、利益等一系列重担远比她的 “女儿心 ”来得更受人重视,而作为这重重厉害关系的枢纽,她的 “女儿心 ”再真再深,最终也无人倾诉、无人问津。再看薛宝钗,她的背向处理中隐藏的是这一刻心底真实的感情释放,美好风光中的这个背影实际上暗示出了薛宝钗身上强烈的伦理矛盾,这矛盾正是坚守封建礼教规约与追求纯真感情之间的冲击和碰撞。而只有在受到春景中蝴蝶的蛊惑和召唤,在无人注视的环境中,她才有勇气去追求内心的真实愿望,只此一刻地摆脱束缚在时间与空间的限制中更加突显出伦理桎梏的无处不在。

尽管元春、宝钗的容颜不可见,但其视线追逐对象的隐喻性却有共通之处。朵朵梅花倒映在元春眼中是无尽等待中的落寞,等待的对象虽然并未现身,但却可以猜想得到乃是帝王的垂青,画面展现的正是中国古代不断被咏叹的宫廷闺怨主题。宝钗追逐的蝴蝶作为美好爱情的象征,暗示的正是宝钗对于异性男子的思慕之情。两幅插图中虽然都无男性形象,但是我们有理由推断,缺席的男子正是女子想象中的主人公。女子看似是画面的主角,实际上与未出场的男子相比较,反而处在从属被动的位置。这一 “闺阁空间”的再现与创作,展示的不仅仅是女子的身份性格和生存状态,还有女性与男性之间关系的不平衡以及女子对两性和谐关系的渴求。

分析及此,插图中 “闺阁空间 ”的主体面貌已经基本显露在我们面前,为了达到对这个空间的艺术再现,画家融入了多种构图要素,调动了多种艺术手法,使这个空间的主体人物、主要环境以及潜在时间、隐含意义交织融合在一起。在这个 “闺阁空间 ”中,我们看到与感到的不仅仅是画家以娴熟的图像语汇对《红楼梦》的个性解读,不同刊本插图间相互传承转换的互动关系,还有沉潜在图像之中悠久的绘画传统和文学文化传统。本文是教育部人文社会科学青年基金项目 “中国古代小说插图研究 ”(12YJC751096)阶段性成果。

注释

① 巫鸿,《重屏 :中国绘画的媒介与表现》上海人民出版社, 2009年版,第 184、229页。

②④阿英《漫谈〈红楼梦〉的插图和画册 ———纪念曹雪芹逝世二百周年》,《小说四谈》,上海古籍出版社,1981年版,第 105页。

③⑥ 改琦,中国书店,1984年版。《红楼梦图咏》

⑤⑨ ⑩《新镌全部绣像红楼梦》(清乾隆五十六年[1791]程伟元萃文书屋活字摆印本),洪振快编《红楼梦古画录》,人民文学出版社,2007年版,第 17、19、19、41、 38、8、377、70页。

⑦程甲本 “林黛玉 ”图赞 : “人间天上总情痴,湘馆啼痕空染枝。鹦鹉不知侬意绪,喃喃犹诵葬花诗。”洪振快编《红楼梦古画录》,第 17页。

⑧ 漱厂孙坤题 “黛玉 ”图赞 : “……长日虽邀掌上怜,西风谁识心中事……。 ”唐]王昌龄 ( 690—756)《闺怨》,《全唐诗》卷 143,中华书局,1999年版,第 1446页。 瑢[唐五代]温庭筠 ( 812—870):《梦江南》刘学锴校注《温庭筠全集校注》卷 10,中华书局,2007年版,第 1018页。程甲本 图赞 :“清寒孤泠,云景 (影)月华心性,抚前“妙玉 ”轩。得意忘言处,无情有恨间。红梅栊翠寺,白雪稻香村。不信维摩室,有昆仑。 ——调寄《女冠子》。”洪振快编 :《红楼梦古画录》,第 19页。 瑏以上三条引文见张哲俊《日本谣曲〈项羽〉:虞美人草与爱情、英雄》,《东疆学刊》2005年 4月第 2期。

(本文作者 :西安工业大学人文学院,邮编 :710021)