“人物篇”:历史叙事中的生命剪影

长达十六集之多的“人物篇”,可以看成是“风情篇”的延续与拓展,也许考虑到那些游离于“历史”之外的记忆,需要具体的个人去承载;也许那些无法归类的“经验”,需要活生生的个人去“诉说”;也许由不同的个体所捏塑、组合出来的“群像”,更能传达某个时代的真实,“人物篇”带着我们走进了由一个个不同个体组成的独特生命空间。

把禄丰县的黑井镇的人物群像作为“人物篇”的开篇之作,不能不说是一个意味深长的安排。从理论上说,禄丰县的黑井镇作为一个有着厚重历史积淀和传奇色彩的千年盐都,出现在“风情篇”中也并无不妥。但也许考虑到黑井所附着的汉地风韵和儒家传承,与“风情篇”中浓郁的彝乡底色有着某种文化上“异构”关系,抑或出于结构上的考量,“黑井”是以一组人物群像的面貌而并非“风情”出现在我们面前的。

在中国数千年的盐业史上,黑井曾经是一个传奇性的存在。关于黑井盐的起源,《黑盐井志》是这样记载的:“土人李阿召,牧牛山间,一牛倍肥泽,后失牛,因迹之,至井处,牛舔地出盐。”为纪念这头黑牛的功绩,遂称为“黑牛井”,后简称“黑井”。

黑井盐业的开采、运销始于汉,兴于唐宋,盛于明清。从明代起这里就是吸引商贾马帮的名镇古城。当时,黑井盐的纳税额一直占云南省税收的一半以上,史称“富可敌省,课甲两迤”。民国以后,随着盐业的发展变迁,黑井盐的地位受到挑战,而后日渐衰落,成了“失落的盐都”。

彼时的黑井不但商贾云集,贸易兴旺,文化也曾盛极一时,仅清康熙到光绪年间,小小的黑井镇就有八人中过进士。如今的黑井虽然只是禄丰县管辖下的一个小镇,但镇上存留的文庙、节孝总坊、诸天寺、飞来寺、五马桥、黑井文笔塔、摆衣汉文笔塔等古建筑,以及数条青石板铺成的古老街道和几幢古色古香的走马转角楼,无不用它们历经沧桑的容颜,向人们诉说着黑井昔日的繁盛和衰荣。

住在像黑井这样一个很有“历史”的镇上的人,自然也都是些很有“故事”的人物:无论是亲历了黑井百年沧桑沉浮,已有九十七岁高龄的原武家大院保安队长张国斌老人,还是十二岁便被送到庙里吃斋念佛,“庙龄”都已超过“古稀”的“修斋姑娘”杨顺珍(八十八岁);无论是凭着手艺谋生,现今最担心的是(手艺)后继无人的老银匠广锡禄(八十岁),还是家传数代开豆腐作坊,其家传豆腐已经成了黑井一道风景的李永祥;无论是十六岁便跟着盐商少爷“私奔”到此的金陵美女朱雪英,还是跟随着国军起义军官的丈夫到了黑井落户的东北姑娘赵元英,哪个不是“曾经沧海难为水”?这其中又有多少让人耿耿难眠,浮想联翩的故事没有被诉说?

在这些把自己的人生已经深深地融入了黑井历史的老人们平静而深邃的讲述中,黑井镇那已逝繁华的流年碎影,岁月悠长的人事物像,如同那条绕镇而过川流不息的龙川江水,向着我们汩汩而来,很有些“白头宫女”话玄宗的人生况味了。若按这些年来比较时兴的“口述历史”的做法,让这其中的每个人都可以尽情地讲述一下他们的人生故事,那又何尝不会是各自不同凡响的历史记忆?只是《火之舞》的题旨并不在此,我们也只能在片中惊鸿一瞥般的讲述中,透过黑井镇那些被岁月剥蚀的断垣残壁去展开我们的想象了(就我个人的兴趣而言,我是多么愿意倾听一下这其中的故事)。

第二十八、二十九集《暑立里篮球村》说的也并不是一个人的故事,虽然老村长张云成绝对是这故事中的主人公,但片中通过一个彝族村庄和“篮球”之间发生的“故事”,讲述的是一个大山里的村庄如何迈向现代化的历程。这个“故事”在欠发达的国家或地区有着一定的代表性,我们其实不妨把它看成是一部楚雄彝族的“现代启示录”。

如果我们把“人物篇”的讲述形式,理解为是讲述某个人身上所发生的故事的话,那么《桂花乡的李桂兰》无疑是这其中最标准的篇章了。

面容俏丽、性格开朗,且心灵手巧能织会绣的彝族姑娘李桂兰,是名扬四寨八乡的“花仙子”,在大姚县举办的首届民族服饰模特比赛上,她拔得头筹,在百名选手中获得了冠军奖和服装奖。作为家中独女的她,从小就是父母的掌上明珠,若在以往的年月里,已到待嫁年龄的她,挑选一个如意郎君,嫁人养育是她的不二选择。

然而风乍起处,往日那一池平静的春水,已被时代的劲风吹得涟漪泛起之时,池中的“花仙子”又岂能再安于现状?当时代赋予了彝家姑娘更多发展的可能之时,有着更高远志向的李桂兰,决心到“外面的世界”去闯荡一番,见识一下外面“精彩的世界”。有着一定经商意识的她,把村里的土产品推销到县城,又把县上的商品带回村里;她甚至去了楚雄州的太阳历文化园应聘当了导游,虽然她的父母都急着催她尽早出嫁,但她仍然在“现代”与“传统”之间穿梭、思考和选择。莎士比亚笔下哈姆雷特“to be or not to be”的两难选择,在不经意间已然被命运之神悄然地摆在她的面前,“现代”或“传统”,对于李桂兰已经是一个绕不过去的问题!

十多年过去了,我们不知道这个彝家当年的“花仙子”究竟作出了何种决定,如今的李桂兰的生活又是怎样的?但是李桂兰当年的生活和她所面临的难题,已经化作了一个古老的民族在奔向现代化的过程中所形成的民族记忆,被记录和传播。

从第三十二集的《酱油的故事》,到第三十九集的《那少承与〈威楚余韵〉》,继续讲述着楚雄地界上各种看似平凡,但总是和当地的现实或历史有着某种紧密关联的人和事。而这些看似平凡的人和事,却谱写了不平凡的篇章。

有着酱油之都盛誉的双柏县,自明朝的嘉靖年间开始,就有家家户户用小烧锅明火煮滤自制酱油的传统,妥甸酱油也早就是云南一带驰名的调味珍品。片中的王老太太不管这个时代有了怎样的变化,仍然晚接露水早迎阳光,照着祖上流传下来的“古法”制作着她的酱油,风雨不动安如山,不为别的(老太太的酱油只供她几个儿女及老姐妹们享用),只因做酱油已经成了她生活中不可或缺的构成。她的小女儿王淑华,担心家传的技艺到了她这代人手里中断,便和丈夫一道开起了制作传统酱油的小作坊,而王老太太的大儿子作为国营酱油厂的副厂长,却一门心思改进传统的制作配方……《酱油的故事》在这方水土上也许还会继续流传,但把《酱油的故事》置放在一个变革时代中,这些与酱油相关人和事,却是耐人寻味的。

《火之舞》人物篇

郎文龙、王建才和那少承都是楚雄民间文化(教育)的优秀而坚定的守望者和传播者,如果没有他们长年累月,默默无闻的付出和坚守,当地的民间教育和文化传播,可能就会出现某种令人遗憾的缺失或空白。在一个政府的行政资源还很难有效地覆盖它所管辖的区域,在一个政府的财政支出尚显得捉襟见肘的贫困地区,“郎文龙”们在教育、文化领域里的坚守和付出,我们虽然很难用量化的指标去转换、衡量并加以评估,但这绝不意味着他们的坚守只是一厢情愿的自娱自乐。可以说,正是他们的坚守和努力,对楚雄民间教育和文化的建设及传播,起到了难以估量的作用。只要看一看那些在郎文龙的彝山民族小学里勤奋向学的彝族孩子,数一数从王建才的业余美术学校走出来的绘画人才,听一听那少承走村串寨抢救、挖掘出来的民间曲目和他所创作的,富有浓郁彝族风情的《威楚余韵》,你就绝对不会低估他们的坚守和付出。

“人物篇”的最后一集,又回到了人物的群像上来,我不知道这是有意的安排还是偶然的巧合,但把《牟定匠人》作为“人物篇”的压轴之余,显然也并不是“随意”为之。

在“靠天吃饭”的农耕社会,生活在十年九旱的牟定农人,为了自身的生存,唯有拼命地学习各种手艺,一技“压身”,方能糊口谋生,使得牟定成了远近闻名的“匠人之乡”,“篾匠村”“铜匠村”“铁匠村”“陶罐村”制琴师……各种技艺精纯的匠人,或以村落的形态扎堆,或以家传方式沿袭。如今随着经济的发达,社会的变迁,这些在民间流传了多年的传统技艺,普遍面临后继无人的困局。虽然从那些传统的匠人村中也走出了若干现代企业家,让我们看到了牟定人今日生活的富足和民族工业的起步,但像制作月琴的王金光师傅的小儿子那样,愿意传承家族手艺的年轻人毕竟越来越少,而那些承载附着了牟定匠人智慧和文化基因的传统技艺,竟有可能就在现今这一代匠人的手中,成为“绝响”。这当然不仅是牟定匠人们遇到的困境,同时也是世界范围内在全球化语境下,大多数非物质文化遗产所不得不面临的困境。

与其说“人物篇”的末了,向所有本片的观者提出了一个时代难题,还不如说在记录和展示了这些存留着先人们智慧和乡野气息的古老技艺之后,传递出编导者们的担心甚至焦虑。但作为四十一集大型人文风光丛片的终结篇,这么一个结尾似乎显得有些匆忙和草率,在对整个楚雄彝州的历史文化、自然风光、民族传承有了一个全面而细密的展现之后,我们期待着本片对在历史的纵深和宏观视野中所展现、讲述的内容,有一个提纲挈领式的总结或提示,但也许这只是我们旧有的观影习惯留给我们的“强迫症”。“牟定匠人”那渐行渐远的身影和那些也许很快就会成为“绝响”的传统技艺,又何尝不是这个全球化时代留给我们的更深沉的暗示或警钟?

影像成为历史的可能

在对《火之舞》所传递的内容和它的精神指向做出了初步的解读和辨认,以及对中国纪录片的发展与现状有了大致的了解之后,我们或许也由此探到了分析它所提供的图像,在何种意义上重新凝聚及建构了楚雄彝人的历史记忆,并以期让这种记忆转化成为历史的路径。也正是在此基础上,我们也许才能对《火之舞》之于彝族传统文化的抢救式地挖掘,全景式地记录,多方位的展现和互联网时代的传播之间的关系及意义,以及对《火之舞》在中国当代纪录片的定位作出更精确的评判。

客观视角与影像真实的建构

我之前曾援引过的那位认为《火之舞》建构了楚雄彝人的“群体记忆”的学者,是中山大学的徐坚教授,这位曾负笈美国普林斯顿大学,对艺术考古学和物质文化史术有专攻的学者,在对《火之舞》进行了认真的观摩和研判之后,得出这样的结论:

“长达五百多分钟的《火之舞》的最主要贡献并不是忠实而形象地再现了一个在工业文明冲击下发生剧变的边缘文明的存在状态,而是用视觉效果重新定义了一个特定地区的特定人群的文化遗产。我们注意到,这部电视丛片的副标题是《告诉你一个楚雄(A Story about Chuxiong)》,明确无误地表明《火之舞》的定位,在一定程度上讲,副标题的英文译文可能比中文更精确:《火之舞》就是生活在楚雄的彝人的群体记忆。”

我基本上赞同徐坚教授的这一判断。当李亚威决心用她的摄像镜头挖掘、记录楚雄彝人的文化历史及在当下的生活表现形态,并以这样一部“影像大书”(李亚威语)来凝聚、重塑楚雄彝人的“群体记忆”的时候,她遇到了两个难题:

一是作为一个“外来者”,她对楚雄彝人群体记忆的重塑,如何获得该群体的认同;二是为了尽可能地真实还原和再现楚雄彝人的历史与现实,其“客观视角”如何建立与把控?

我认为《火之舞》的成功,正是因为李亚威在拍摄过本片的过程中,卓有成效地克服和解决了这两个难题,从而使得《火之舞》第一次以影像的形式,在重新挖掘、建构了楚雄彝人“群体记忆”的同时,以一部影像的楚雄彝人文化史作为载体,融入了当地彝人悠远厚重的史册。

在处理和解决第一个难题的时候,李亚威很清醒地把自己镜头的焦点对准了彝族丰饶面独特的民族文化,不是猎奇,不是蜻蜓点水,而是准确而全面,深入而独到。

二○○二年六月在北京举行的,汇集了国内相关方面专家学者参与的《火之舞》研讨会上,中国社科院的童道明研究员指出:“一个民族的传统文化是她自己民族发展历史的一个很重要的产物和很重要的印记。我们要认识一个民族的最好办法,就是通过文化的途径来认识她,别的途径都带有很大的片面性,只有文化是一个综合的东西,既包括了精神又包括了物质,所有的产物就是文化。这部片子分析了历史的发展过程,它把所有的才华,所有的精神,所有应该告诉世人的都凝聚在她(彝族)的文化产物上,包括有形的和无形的。所有我觉得通过文化来介绍一个民族是最有吸引力的,最有魅力的,也是最有效的一种方式……所以,现在看到的这个片子我们觉得非常可贵,主题就是告诉你一个火之舞,告诉你一个楚雄。我们从这些内容上来认识楚雄,认识楚雄的历史,认识楚雄的文化,认识楚雄的现在。”

如果说以楚雄彝人独特而丰饶的民族文化作为本片的切入点,是《火之舞》成功的开始的话,那么李亚威作为一个“外来者”,在对楚雄的彝族文化高度尊重、认知的前提下,在对这一独特文化的把握、展现、提炼和取舍上,做到了既全面又准确。

李亚威作为一个外来者的“文化身份”及由此而形成的“内部”或“外部”视角的优劣,徐坚教授在他的《〈火之舞〉:楚雄彝人的群体记忆》一文中有过精辟的论述:

“在讨论《火之舞》是如何构建楚雄彝人的群体记忆时,李亚威的叙述者身份问题成为不可回避的首要问题。这里涉及的身份不仅仅是人的自然身份,更重要的是其文化身份。我们常常讨论观察的‘内部视角’和‘外部视角’,这个视角和作者的地理位置以及身份标识并没有绝对或必然的联系,而更多地取决于文化认同。在拍摄《火之舞》之前,李亚威与楚雄彝人及其文化没有任何联系。而且,拍摄源起于李亚威在此前不久前往云南采访了来自深圳的扶贫干部臧金贵的先进事迹,地理环境和人文环境的强烈反差是不言自明的。李亚威本身是卓有成就的电视剧导演,她的《深圳故事》系列剧已经成为这个新兴城市的一张文化名片。可以说,从李亚威的背景上看,她于楚雄彝人而言,是个外来的观察者,甚至在其他人眼中,惯于剖析现代城市生活问题,而不见得是对边缘文明有同情之了解的观察者。不过,历经两年的拍摄和制作过程,《火之舞》杀青前后的李亚威却表现出与楚雄之外的世界的冲突,她完全沉浸在楚雄的世界之中。按照一位在楚雄生活过多年的学者的说法,李亚威的《火之舞》发掘出一个当地居民所不知晓却又能接受的楚雄形象。”

正如我在之前的篇幅中对《火之舞》的影像传递出的内涵所阐释的那样,在这部片子中,编导者在对楚雄彝族文化进行了尽可能全方位的推介和呈现的同时,对当地彝族文化的核心构成,进行了不遗余力地深度再现和淋漓尽致地艺术展播,一如彝族人所深爱和推崇的马樱花,艳光四射地怒放妖娆在滇中高原的山岗丛林,让人惊叹赞美,回味沉思。

在《火之舞》中,李亚威对楚雄彝族文化的核心构成的把握和呈现既准确又细腻,久远厚重如记述了彝族人创世传说的梅葛传唱;民俗世相如一对新人(李世海和李慧燕)的相恋和婚礼及婚恋习俗、拦门酒等;神秘传奇如集原始巫术、传统祭祀、通神驱鬼、治病祛邪于一身的毕摩文化;壮观热烈如光焰冲天、人群如潮的火把节和源远流长的火塘、火文化;原始粗朴如存留着彝族初民最原始的舞蹈形态和祭祀形态的跳“四笙”;古朴多姿如有着世界上最古老“乡村T台”之称的彝族赛装节;历久弥新、花开不败如昙华山上的插花节和选“花神”;运算精湛、内藏玄奥如相传沿用了近万年之久,和神秘的美洲玛雅人历法有着惊人相似的彝族十月太阳历,无不在李亚威的镜头中得以一一展现。

人类社会现代化转型的逻辑结果,让现在的人们越来越难以直接感受那种原始、粗砺之美,甚至不认为有感受它的必要性。而在那些古风犹存,却被认为是“欠发达”的地区的人们,也往往对自己传统文化缺乏足够的认知和重视。而全球化的现代语境中,益发边缘化的他们,对自己本民族传统文化资源的整合、挖掘,常常会有一种力不从心的困顿和迷茫,而重新发现和重新定义也许就更谈不上。但恰恰是那些存留着原始初民对宇宙洪荒、天地万物的天真好奇,敬畏迷茫的物事,才最大限度地保留了人类的童年时光对世界纯真的感悟和想象。正是在这样一种情形之下,李亚威作为一个“外来者”,表现出了某种“先天”的优势,正是她通过“外部”的视角,弥补了彝族人对自己民族传统文化的某些短视和“盲点”,从一个客观的立场和角度,重新发现并定义了楚雄的彝族文化。而《火之舞》的最有价值的地方,也正在于李亚威对已经濒临消亡、失散中的楚雄彝族传统文化进行了抢救、挖掘和再现。

在整部片子的拍摄过程中,李亚威对“客观的角度”这一点的强调和坚持始终坚定不移。为此,我专门问过李亚威,在拍片过程中,她是想拍到她所希望拍到的东西,还是“真实发生、存在”的东西?她毫不犹豫地回答:“当然是真实(原本就如此)的东西!”

正因为如此,在拍摄的时候,当村民们一改他们的生活常态,穿着只有在节日里才穿的“盛装”,载歌载舞地出现在她的镜头前时,她会勃然大怒,让那些既“无辜”又困惑不解的村民们穿回平时的装束。

拍《小豹子笙》那集,颇能体现李亚威的这种坚持。

在《火之舞》中担任李亚威的拍摄助手的纳晓龄对我说:“‘小豹子笙’并不是李导第一次拍,之前也有包括央视在内的电影、电视同行们来拍过。怎么拍?让‘小豹子’们化完装后集中到乡政府前的灯光球场上拍。李导坚决不干,说那样太假,一定要到村里拍。那会儿拍‘小豹子笙’的村庄车路都还不通,李导说就是走路步行也要进去拍。”

“我们这些人在基层拍片子也有十多年了,但对我们本民族的许多东西往往熟视无睹,更主要的是我们不知道如何去定位,从什么角度进入。”纳晓龄坦言,他后来拍摄的几部获奖作品,跟吸纳了李亚威的那种原生态的纪录片理念是分不开的。

徐坚教授认为:“写实主义手法是《火之舞》在技术层面上最重要的特点。通观整个片子,可以说,在技巧层面上的简单明白和朴素是非常明显的特点,没有任何华丽的技巧,甚至连外行人都能明确地判断镜头的切换。写实主义在中国的纪录片甚至故事片的拍摄中的兴起已经有一段不算短的历史了,它赋予了一种‘在现场’的感觉。这种‘在现场’的感觉实际上包括视觉效果和心理效果的现场感,而后者显然更为重要。遗憾的是,我们对于写实主义的认识还一直停留在摇晃镜头和偷拍镜头等技术层面上,而忽视了揭示影像对象的真实本源。在很多少数民族风情片中,我们常常看到将拍摄对象处理成非常纯粹而典型的形式,而这些形式中又包含了很多拍摄者认为“应当”存在的场景,比如屡见不鲜的少数民族少女身着鲜艳的民族服饰在阳光下聚精会神地阅读汉文书报的场景。值得称道的是,《火之舞》之中的建筑、人物、动物等都是试图以其原貌示人。甚至在用光上,《火之舞》都是尽量使用自然光。而在很多夜景环境下,只能借助两个车头灯进行照明和拍摄,从视觉效果上确实有欠缺的地方,但是从心理感受上看却很容易被接收。”

为了保证片子的“客观”性,李亚威在拍摄中还大量采用了同期声录制、多机位拍摄及剪辑、长镜头等技术手段。

讲故事和主观视角的穿插

真实性是纪录片的本质属性。在纪录片画面上出现的影像,理应是现实生活中确实存在的真人、真事、真物及真实的时空状态所构成的。那么,纪录片是否意味着与客观现实毫无二致呢?这个问题看似简单,实质上牵涉到影视艺术的本体理论。长期来人们围绕纪录片所产生的种种分歧与困惑,正是由此而派生的。

法国早期的电影理论家,素有“电影界的亚里士多德”之称的安德烈·巴赞曾对电影本体理论作过深入研究,他的理论成果完全适用于纪录片。巴赞在一九四五年发表了一篇著名论文《摄影影像的本体论》,其中一段核心论述将同属造型艺术的摄影与绘画作了比较:

“摄影与绘画不同,它的独特性在于其本质上的客观性。况且,作为摄影机眼睛的一组透镜代替了人的眼睛。在原物体与它的再现物之间只有另一个实物发生作用,这真是破天荒第一次。外部世界的影像第一次按照严格的决定论自动生成,不用人加以干预,参与创造。摄影师的个性只是在选择拍摄对象、确定拍摄角度和对现象的解释中表现出来;这种个性在最终的作品中无论表露得多么明显,它与画家表现在绘画中的个性也不能相提并论。一切艺术都是以人的参与为基础的;唯独在摄影中,我们有了不让人介入的特权。”

巴赞的见解耐人寻味,他下的结论看似不留余地,特别强调摄影影像“自动生成,不让人介入”,细加琢磨却又隐含相当大的弹性,因为“选择拍摄对象、确定拍摄角度、对现象的解释”这三个环节在具体操作过程中,足以使两位个性不同的摄影师在相同命题下拍出各具特色的作品。

即使是最现实主义的艺术也摆脱不开共同的命运,它不可能把完整的现实捕入网内。后来,巴赞又在另一篇论文《真实美学》中明智地指出:“一切艺术,必然漏掉现实的某些方面。无疑,技术的进步和运用的得当会使网孔变得细密,然而,仍然需要在各类现实事物中进行一定的选择。”很明显,巴赞的电影美学思想在这里已有进一步的发展。首先,“作为摄影机眼睛的一组透镜”并非万能的,它也会“漏掉现实的某些方面”;其次,摄影机毕竟是由人掌控的,所谓“漏掉”也可以理解为有意舍弃,即出于艺术家自觉的选择。对此,巴赞用一句精辟的话作了归纳:“为了真实总要牺牲一些真实。”到了二十世纪五十年代,他还借用“渐近线”这个几何学名词,提出了“使电影成为现实的渐近线”之说,以此来强调电影不断向现实靠拢,但电影永远不可能完全等同于现实。

同样的,李亚威在力求确保《火之舞》“客观视角”的同时,也遇到了巴赞所说的“为了真实总要牺牲一些真实”的难题。那么,选择什么,牺牲什么,其依据是什么?就成了李亚威绕不过去且必须认真应对的问题。

我们如果仔细考查、辨认一下《火之舞》的叙事线索,就会发现,李亚威在拍摄和片子叙事推进的过程中,叙事角度是在主客观的交替变化中更迭前行的。只不过她的这种主客观视角之间的交替更迭,因为建立在她对楚雄彝族文化的高度认知和全盘把控上,从而在影像的呈现上显得天然浑成,不动声色,水到渠成。

作为一个文化人和影视导演,李亚威更擅长于对拍摄对象情感因素的感知和调动,并在对事物某些有可能容易被忽略的重要细节的捕捉及呈现中,彰显其局部的文化表征,展示其细腻的文化肌理的质感,从而在片中春水无痕般留下她个人的文化印记的同时,也让观者在观片的过程中,沿着她所设定的叙事路径愉悦而饶有兴趣地前行。

也正因为如此,我们才不难理解,片子的一开头,“在云南一个叫楚雄的地方,生活在大山里的民族崇尚阴阳和谐,山有公山母山,水有公水母水,树有公树母树;他们以歌为伴,以舞为魂,世世代代传承着古老的文化和习俗,他们是火把照亮的民族……”以这样一种充满感性和弹性的语言,作为观者进入楚雄彝族文化的先导;也不难理解在拍摄的过程中,李亚威为什么会放弃很多人认为的“重要”的、热闹的“大场面”,而去关注和捕捉那些小细节、小人物、小摆设甚至是小动物,并通过这类小的细节、事物的映像,折射出一个民族的多种面相及隐含在这其中的文化的丰富性。

譬如:我们可以在彝家人一闪一烁的火塘边,凝眸回望彝人从远古走来的身影,并体验那历尽千年生生不息,浓缩了彝族生命信仰的火文化;我们可以从简陋农舍那面黑黢黢的土墙上挂着的绣花包上,感知到彝族人爱美的天性和对美的执着——这种天性和执着,即便在物质条件极其匮乏的情况下依然如故;我们在木质纺车吱吱呀呀的吟唱中,听到了彝家千年不变的古老歌谣和劳作的欢快;甚至,我们还可以在一个刚刚钻出母腹的小羊羔的身上——李亚威在一次拍摄一群正在牧养中的羊群时,赶上了一只母羊正要产下一头小羊羔。李亚威敏锐地捕捉到了这一幕,并果断地把扛着摄像机的纳晓龄叫过来,拍下了这难得的“小羊跪四方”的场面:一只刚从母腹中诞生的羊羔,身上还沾满黏稠的羊水,它用纯真而好奇的眼光打量着这个陌生的世界,它那第一次接触地球的四肢,尚无力支撑自己站立起来,几经奋力,几度摔跌(立起又跪下),终于,它立了起来!一个初生的生命,在跪拜了“四方”,感谢了母亲和天地的孕育之恩后,实现了自己生命的第一个飞跃——联想到一个民族婚恋形态的自由舒展——和天地万物的孕育生长浑然一体,和谐共生,藤树相缠,并懂得感恩回报,因为李亚威在后期的剪辑中,把这组镜头与彝家人的情歌对唱,婚恋嫁娶浑然地组接在了一起。

火塘、绣花包、木质纺车、“小羊脆四方”,这些物事,应该说都是一种事实的存在,但是否能捕捉下来并在片子中呈现,却是经过了李亚威选择、取舍和提炼的结果。为了获得这样的“真实”而舍弃了另外的“真实”,完全取决于李亚威的“内在”视角。

在考察《火之舞》如何重新建构楚雄彝人的“群体记忆”的过程中,还有一个重要的角度是我们不能忽略的,那就是——“讲故事”。

中国的史学演变过程中,有一条源远流长的脉络,就是孔夫子所提倡的“述而不作”的史学传统。而“述”和“作”,在不同时期和不同的历史文本中,有着不同的理解和呈现。在《火之舞》中,李亚威恪守了这种“述而不作”的史学传统,然而“述”在这里,则具体体现为以“讲故事”的方式,记述眼前发生的事情,或是用某种因果的逻辑链条,把相关的镜头和画面,剪辑组接在某个特定的时空框架内,传递编导者的主观意向,凸显事物的本质内涵。但这种“述”并不仅仅是为了增加片子的“真实性”而存在,同时也是为了平衡大众与精英的观影趣味,增加片子的“趣味性”和“可看性”的一个重要手段,这也是李亚威在接手《火之舞》的拍摄任务时,为什么一再强调的“纪录片的故事化”的原因。

纪录片也“要”(可以)讲故事,这不是一个新鲜的命题,从纪录片诞生的那一天起,“故事”就与“纪录”相伴相随,美国著名电影人、作家希拉·柯伦·伯纳德(Sheila Curran Bernard)在她那本在全球获得了巨大影响和声誉的著作《纪录片也要讲故事》的“导言”中指出:

“对纪录片和电影制作者来说,这是一个令人激动的年代。在技术、制作媒介与消费方式上的变革正在不断创造新的机遇,纪录片中的故事正在本土和全球发现新的观众。不只是纪录片本身,还有纪录片中的‘故事’。”

而说到故事本身的重要性,中国电影艺术研究中心研究员、《中国纪录片电影史》的作者单万里在该书的“代序”中也说道:“故事!故事!故事何以如此重要?因为观众对故事的需求从摇篮里就开始了,在入学前的七年里就培养起了对故事的爱好。从大众传播的角度看,人类的历史主要是通过故事(相当于电影的故事片)传承的,而不是主要通过文献(相当于电影的纪录片)传承的。”二○一○年,上海白玉兰国际纪录片影展主席应启明在分析国产纪录片的状况时也指出:“纪录片的‘故事化’和故事片的‘纪录化’其实是当今电影发展进程中的两股潮流。让中国的纪录片善于‘讲故事’,这不仅是一种拍摄手法,更是符合现代人审美需求的一种表现形式。”

在《火之舞》中,讲故事确实就不仅仅是作为一种记述和拍摄手段的存在,而在另外一个意义上,“讲故事”同时也是片子的“趣味性”所在,就像在彝族百姓中家喻户晓、历久不衰的“梅葛传唱”,因其传奇性和故事性而流传至今。《火之舞》中的“人物篇”因其素材本身就隐含着相当丰富的“戏剧性”和“情节性”,诸如《暑立里篮球村》《桂花乡的李桂兰》《为了娃娃上学》《农民画家王建业》等,基本上是以“故事”的方式来加以呈现,在此就不去加以一一赘述了,而在那些在一般人看来并不具备“故事”因素的篇章中,李亚威也常常以故事化的方式来呈现,譬如“跳四笙”。

“四笙”作为起源于彝族先人狩猎时代的祭祀和舞蹈,是彝族传统文化的“活化石”,它既是一种“过去时”,同时也还被当时的楚雄彝人所传承和延续,并被赋予了新的时代意义。李亚威在拍摄“四笙”的时候,并不只是把它作为仅仅是“文化标本”意义上的对象去保留和再现,就像当年弗拉哈迪拍摄《北方的纳努克》的时候,弗拉哈迪所想呈现的是爱斯基摩人“曾经存在过,但已经消失了的过去”。换言之,弗拉哈迪拍摄的,都不是爱斯基摩人的“现实”生活,而是弗拉哈迪为他们“选择的生活”。但李亚威不是这样,她在拍摄“四笙”的时候,在尽可能“原汁原味”地存留“四笙”作为民族文化“化石”和“标本”的前提下,以其中的某个人物作为切入点和展开的线索,故事化和全息化地呈现了留有“当代”印记的“四笙”。我们现在看到的《小豹子笙》,是从“小二”晨起揉着惺忪的睡眼,走下彝家人年月久远的木梯,胡乱擦了几把脸,怀揣几块母亲从火塘里扒拉出来的红薯,带着对“成年”的向往和兴奋,飞奔出门开始的……

这种“拉家常”式的视角和进入方式,是一种典型的“讲故事”的手法,它能让观者在一种俗常的生活氛围中,与记述的对象拉近距离并产生某种亲近和置身于其中的感觉。“小二”在片子中已经不仅是作为一个“标本”式的存在,而且是一个可感可触的“人物”,“小二”作为现实生活中的“人物”和“小豹子”中的一员,共同构建了片中的彝族文化“景观”,并以此重新“定义”了此时楚雄彝人的“历史记忆”。

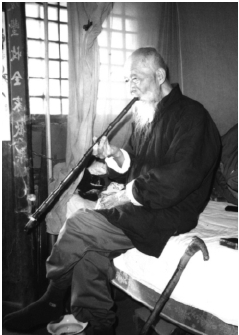

《老虎笙》亦是如此,且“故事性”相对更完整。李亚威的取景也是从一个叫杨家旭的彝族家庭的日常生活开始的:挑水的儿子,坐在屋顶上弹月琴的父亲,若说这一家与其他的村民有什么不同的话,那就是他们对“跳(老虎)笙”的酷爱和执着了。杨家旭作为村里“老虎队”的骨干,曾被邀请参加过在日本举办的国际民间文化艺术节的演出;而他的父亲——一位退休的乡村教师,对“跳笙”的痴迷喜好,更是到了如痴如醉的程度,一天不弹不跳就浑身不舒服……

当然,在李亚威讲述“故事”的过程中,我们也并不难看出某些人为“安排”的痕迹,但这并不会造成我们对这部片子“真实性”的质疑,这种生活化场景的出现是否在观看的过程中被接受,其实更重要的是看它是否会在现实生活中会真实的发生,而不是被“安排”和置放。而另外,这些彝家人的日常生活场景和“故事”,也连同它所负载的彝族传统文化一道,形成了当下楚雄彝族人的文化景观及记忆。

李亚威在拍摄《火之舞》的过程中,在主客观视角之间的自由变换穿梭,离不开她对彝族传统文化的深度掘进和全景认知,离不开她作为一个艺术家对楚雄这片热土稔熟后的灵光乍现,当然更离不开肝胆相照中,楚雄彝族群众对她的信任。

作为一个外来的“他者”,她以一个客观的视角,对楚雄彝族的传统文化进行了历史的审视和全面的记述;作为一个楚雄彝族的“阿俵妹”,她对“自己”民族的历史与现状,赋予了全新的感知和诉说。我认为,《火之舞》正是在这样一个背景和意义之下,“用视觉效果重新定义了一个特定地区的特定人群的文化遗产”,并重塑了楚雄彝人的“群体记忆”。