三

接受楚雄州委的邀请,答应接手拍摄《火之舞》对于李亚威来说,是一种偶然,其实也是一种必然。

李亚威的骨子里,有着二十世纪五十年代生人所常见的理想主义情怀,同时她的身上还有着东北人的侠气和豪迈。抢救和挖掘濒危的少数民族文化,展现边地山寨村民纯真质朴的生命形态,打捞、发现散落在民间和记忆深处的民族文化瑰宝,拭擦蒙蔽其上的尘埃污渍,使之重放异彩,这与李亚威所秉持的人文情怀,审美追求,有着高度的契合之处。彝家山寨的山美、水美和人美,所激发起的对美的想象和创作欲望,更是让李亚威跃跃欲试。楚雄人的诚恳和淳朴,也是让李亚威心有戚戚,不忍辜负,无法推脱。也许,这就是李亚威的宿命,二○○○年的楚雄之行,让李亚威后半生的命运和楚雄血肉相连,浑然一体,念兹在兹,魂牵梦绕。

火之舞

二○○○年五月,李亚威为了创作剧本《爱在远山》,踏上了楚雄的红土地。

五月的滇中高原,正是一年中最美的时候,蓝蓝的天,甜甜的风,暖融融的阳光,清亮亮的河水,多情而浪漫的云彩。山峦叠翠,万物生长,各种不知名的野花,开得漫山遍野,直连天边,一派盎然生机。羊儿悠然吃着草,狗儿在田间撒着欢,炊烟农舍 ,土墙篱笆,一切都是那么诗情画意,就连彝家姑娘的头巾花裳都是那么悦目赏心,李亚威被这一切深深迷住了。

景色虽然迷人,但李亚威并没有忘记她此行的目的,她几乎是马不停蹄地沿着臧金贵工作和生活过的地方进行着深入的走访和体验,认真地收集和整理着她的创作素材。彝山的生活条件简陋粗糙,食、住、行都既不规律,也不可能讲究,但李亚威并不在乎,她一门心思扑在工作上。而这一切,都被“有心人”李怡看在眼里。

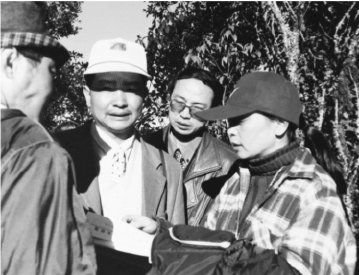

在北京人民大会堂与时任中共楚雄州委常委、宣传部长李俊、时任楚雄州委宣传部副部长李怡合影

李亚威在纪录片《火之舞》拍摄现场

李怡正好那段时间在为找拍专题片的导演费着神,州里好不容易决定从紧巴巴的外宣经费中抽出八十万元(为此州里已经筹集了三年),拍一部对外宣传楚雄州的专题片。而拍好一部片子,谁都知道,好的导演是关键中的关键。这其中艺术水平、专业功力固然是一回事,但对这片土地是否有感情,是否能在彝山艰苦的拍摄条件下坚持甚至是付出,更是不可或缺的前提条件,否则扛着机器来这晃荡两下,拍出来的东西,只能是浮光掠影或哗众取宠之作。眼前这位从深圳来的导演,倒是一个不错的人选,至少,她的敬业、吃苦和认真的劲头,让人放心和信任。另外,这位来自改革开放前沿的导演,身上所透出的新观念、新视角,也会给片子融入新的元素,会给观众带来不一样的视角和感受,或许,这还真是一位不错的人选。

心里有了这一念头,李怡便有意无意地试探起李亚威。有一次,见到李亚威盯着一个彝家妹子花头巾上的图饰久久不舍移开视线,李怡便趁机问她:

“李导,我们彝家妹子的花头巾漂亮吗?”

李亚威不假思索地答道:“当然漂亮,太漂亮了!”

李怡又问:“那如果我们请您来为我们拍一部专题片,您愿意吗?”

“可以啊!”李亚威随即答道。

李亚威后来对记者说,当时其实也没想那么多,更主要的是怕让李怡失望。没想到,她的这一承诺,把自己的整个后半生给“搭”了进去。

二○一四年八月,我到楚雄采访的时候,也专门问了李怡这个问题:“你们是什么时候动了要请李导来拍《火之舞》的念头的?”

李怡回答:“那是她从永仁县采访回来的时候。从永仁回来后,我发现她对彝族的文化已经很有感觉,对楚雄的自然和历史人文的解读也很不一般,很有画面感,很到位。我就想,按照李导这样的思路和切入点,拍出来的(片子)应该会很吸引人。”

李亚威有一次在接受国内的一家大型人文综合类杂志《龙人》的记者采访时说:“当时的州委常委、宣传部部长李俊带着我走了(楚雄的)九县一市,我见到那山啊,水啊,树啊,村落啊,特别兴奋,感到了楚雄(彝族)这个古老的民族蕴含着一种特别的内涵,这种特质深深地吸引了我,没有考虑任何其他,就答应了他们的邀请,投入到《火之舞》的创作与拍摄之中了。”

其实,时任楚雄州委宣传部长的李俊带着李亚威走访楚雄州的九县一市,已经是李亚威的永仁之行后几个月的事了。

李亚威那次的楚雄之行,给楚雄人留下了深刻的印象,特别是全程陪同她一起采访的李怡。在李怡眼里,这个来自深圳的女导演风风火火,从不计较个人得失,干起活来很拼命,对艺术认真到苛刻的地步。正是基于对李亚威的这种了解和信任,楚雄方面正式向李亚威发出了邀请。

动了邀请李亚威拍片的念头之后,李怡随即向时任楚雄州委常委、宣传部部长的李俊作了汇报。李俊听说此事也放下手头的工作,在李亚威走访永仁县期间,约李亚威见了两次面。

李怡说在和李导见了第二次面之后,“当时觉得老部长已经认可(李亚威)了”。

在与李俊取得共识之后,李怡向李亚威发出了真诚的邀请:

“李导,我们想请你为楚雄拍一部外宣片,用你的视角客观地把我们的民族文化拍出来!”

李亚威一回到深圳,就看到了来自楚雄的邀请函,深圳市委宣传部和市文联的领导得知此事后,也表示出了极大的热情和支持,并叮嘱她:“少数民族无小事,一定要为深圳争光。”

当年的九月,李亚威应邀再次踏上了云南楚雄彝族自治州——这个她此后会无数次地亲临、跋涉、颠簸、丈量,并摸爬滚打、惦念牵挂、伤心落泪、倾情付出、犯险赴难、凝眸回望,直至水乳交融,难以自拔地把这当成了自己的第二故乡的地方。

这次由州委常委、宣传部长李俊亲自陪同下,李亚威走遍了全州的九县一市。

李俊,这位从村主任、区长、区委书记、县委书记,一步一个脚印从基层做到州委常委、宣传部部长的彝族老干部,对自己家乡有着非同一般的情感,而这次的这部宣传推介楚雄的专题(风光)片,可能是自己的任期中,能奉献给家乡父老的最后也是最重要的一份礼物了。正因为如此,李俊对他的此次行程,也格外的热心和重视。每到一处,李俊都尽其所能地,向李亚威深情款款、不厌其烦地介绍他的故乡、他的族人和他所知道的彝族历史文化。

就在那次行程中,正是老部长的热忱和真挚让李亚威感念良多:为了探寻彝族老虎笙、火祭的文化渊源,让李亚威对自己民族的文化传统有更多的了解,已年近六旬的李俊,不顾山高路险,舍命相陪。他一路上为李亚威作讲解,见李亚威认真地记录,就亲切地叫她:阿俵妹!

这份真诚深深地感动了李亚威。

随着李亚威对楚雄有了更全面和深入的了解,那仿佛来自远古元谋猿人时代的月光,穿越百万年的时空,激活了她的艺术灵感;那代代传续,生生不息的塘火,又一次点燃了她生命中的创造激情;彝家人那清澈、纯净的眸子,深深地吸引并打动了她。她觉得自己真正触摸到了彝族先民所留下来的博大精深的文化,她震颤,她动容,她倾心。她说:

“我要尽自己的最大努力将那些逐渐消失的民族文化记录下来,将彝族的民族风情历史文化充分展现出来。如果我不去坚持将它们拍摄纪录下来,也动员不了其他纪录片人的话,这些东西就会逐渐消失,速度会很快。”

正是这次彝州之行,让李亚威作出了她人生中最重要的一个决定:

“不管经费有多少,我将通过自己的镜头语言,全面系统地从人类学的视角,在楚雄——深圳和世界之间,搭起一座桥梁,让这个古老的民族文化走向全国,走向国际。”

我一开始也认为:楚雄方面在向李亚威发出邀请后,让她来担纲执导专题片的“事”基本上就算“定”下来了,其实事情并没那么简单。在后来的采访中李亚威告诉我:

“(那次)老部长陪着我们一起是走了九县一市,但他其实一路上都在(暗中)考察着我。他‘老谋深算’,表面上说好,我们相信你,实际上在整个过程中,走了九县一市,他一直观察我,看我吃不吃得了彝家的粗茶淡饭,睡不睡得惯彝家的硬板床,对彝族人和彝族文化是否真的感兴趣,是否能真正地深入进去。(这一切)我(其实)根本不知道。”

直到李俊把李亚威交来的专题片的“导演阐释”认真地看完后,这“事”才有了一个分晓。

“这个时候我才知道,人家(那时)并没有定下我,定下我,是因为我跟他走了九县一市回来,我拿出我的整个方案,整个阐释。”李亚威平静地说。

“我当时的拍摄阐释是这样的,那会儿没有《火之舞》这个名字,我起的名字叫《告诉你一个楚雄》,以客观的叙事,客观的视角,客观的撰稿、解说(作为拍片的原则)。

“我提了三条:一个是纪录片的故事化;二是故事化中的抒情化,抒情化的真实化,作为整部片子的叙事基调;三是整部片子分为上、下两篇,一个是风情篇,一个是人物篇。

“人文性纪录片当时不很多,但一部长纪录片如果没有人物是没有底气的,尽管当时我并不知道有多少‘人物’可拍。人物的命运在整个时代的风情化的背景下展现,既有古老的文化背景又有现代传承的状态。”

李怡说当老部长见了李亚威的第二面时,“感觉到他已经认可(李亚威)了”,但毕竟“兹事体大”,李俊还是不得不慎之又慎。

李怡这么对我解释当年楚雄方面的慎重:“我们当时的压力很大,部里第一次下大决心做一部外人眼里的楚雄外宣片,选不好导演,拍砸了,我们无法向部里和州上交代。”

在既看到了这位来自深圳特区女导演的认真、执着和严谨,又了解到了李亚威对彝族文化的那份独到而透彻的解读,李俊果断拍板了,他真诚地对李亚威说:

“李导,看完了你的这个阐释,我们可以正式签合同了。开始我担心你这个来自开放城市的特区人,是不是能对我们山里的彝族人产生真正的感情,我一直犹豫着,事实证明你是真动了感情了。不过我们最多也只能拿出八十万元,我们攒了几年的这个钱,就是为了要拍这部片子,我知道这也许并不够,但这已经是尽我们最大所能了。”

听了老部长这一番推心置腹的话,李亚威当场表态,拍这部片子,她个人不收取任何报酬,她会竭尽全力去帮他们再找到十万元,完成这部让她动了感情的片子。其实为了拍摄这部片子,李亚威岂止是“不收取任何报酬”,为了补足拍片的资金缺口,她不单是把自己多年的积蓄倒贴进去,还差点儿把自己的命也“搭”了进去,不过这是后来的事情了。

二○一三年,李亚威在接受深圳新闻网记者张玲采访的时候,也曾再次回忆起当年的那次楚雄之行:

“(那年)臧金贵的《爱在远山》剧本写完后,当地人看了,认为我是写得很下功夫的,虽然那个剧本后来没有拍成功(导演不是我),但是呢,他们记住了我这个人。后来,他们希望我帮他们拍一部片,就这样去了。是从二○○○年五月开始,去了回来之后,不到七月就发来了邀请函,九月我就去了。开始策划、整理。

“就在整理中我看到了彝族文化那么源远厚重,是我们中国最宝贵的东西,我看到了是很心痛的。就如你看到了一个自己的亲兄弟,躺在那里满身都是血,你救他还是不救他?你要救他就得把他送医院,把他治好了为止。

“这个少数民族的文化也一样,你看到了(它)要消失了,你得救它,把它做好,推出去,是一样的道理。你看到了这个样子,你不去做,良心上过不去。主要是良心上过不去,第二个是它比别的都重要,比我的个人喜好重要。比如说我喜欢拍电视剧,拍别的,但是这个民族的东西它是最宝贵的,那你拍它还是拍别的?

“(当然)有时候也会纠结,比如说有时候我喜爱的片子,有了钱,有了本,然后人家要请我去拍,那我就矛盾了,是拍这个还是拍那个?拍这个又能拿到钱又有利,拍那个我自己带着钱去拍,我会纠结的。但是最后还是觉得拍那个重要,因为那个你要不去它就没有了。这个呢,你不拍了,别人可以拍。”

应该说这段采访,较真实地还原了李亚威接受《火之舞》的拍摄任务时的情形和她当时的所思所虑。

李亚威后来在《火之舞》的导演阐释中写道:

“当我义无反顾地走进寂静的彝山,走进彝族村寨,坐在彝家人永远不熄的火塘前,倾听他们弹着古老的弦子,吟唱昨天和今天的故事,喝着他们亲手酿制的米酒,听着他们热情洋溢的酒歌,我知道,我面临着一次人生的选择。

“这是一次接近生命本质,走回生活真实的选择。回望城市里日夜不息的喧嚣,面对眼前连绵起伏的山岭和土地,我坚信这次选择没有错,庆幸能获得一次净化和提升的机会,这是一种缘分,我感到庆幸。”

李亚威所说的庆幸,并不是一种托词,而是发自她的内心。从东北到深圳,虽然特区的开放和进取,资讯的发达与观念的新锐,给了她创作的许多灵感和启迪,但大城市生活的浮躁与喧嚣,以利益为驱动的取舍,也常让她的精神觉得焦躁。二○○三年,《火之舞——告诉你一个不一样的楚雄》在国内播出之后,受到热烈而广泛的好评,李亚威在当年接受深圳电视台纪录片频道的采访时对主持人陈波说:

“也可能是在深圳生活的时间长了一些,来到很偏僻、甚至可以说是贫困落后的地区,接近原始和半原始状态生活的这样一个地方,对于我来说也是一次考验。我在拍摄现场的时候,彝家人都是悠哉游哉地在山上唱着歌、放着羊,平常吃着他们的砣砣肉,然后缝着、绣着她们的花衣服。平常他们的眼神都是清纯而亮丽。再反观我们自己,每天行色匆匆,手忙脚乱,有一种被包在塑料袋里的感觉。而且处处走路你要小心,眼神都是游移的,定不了神。到了那里以后,彝家人的眼神可以看你好几分钟,但你觉得心里非常踏实、非常专注,而且你感到很温暖。特别在看到火塘,彝家人的那种眼神,还有我们吃上他们永远给你压满碗里的苞谷饭,听着他们原生态的歌和情歌,恍如仙境。

“我经常在想,是我生活得好呢,还是她们生活得好呢?

“我是城里人,在发达地区有房有车,城市的光鲜、律动,便捷的超市、酒店,商场、菜场、电影院、剧场等,看似繁华的生活,可是繁忙、人际关系、排队等候,杂乱无章,一股脑只有一个字:忙!每天似乎都累得喘不过气。

“他们是山寨里的人,家中屋内有火塘烤火做饭,有板床睡觉,家外有母鸡带小鸡、小羊、小牛,咩咩地叫,院子里有自家种的各种青菜,有的还有果树,条件好的墙上挂着山猪火腿,条件差的挂些玉米、萝卜干,条件好的有电视看看,没有电视的吹着笛子,喝点小酒。他们不仅逢年过节载歌载舞,平日里,只要有人唱起歌,就会跳起一群人的舞,叫打歌跳脚,‘阿哥跳破千层底,阿妹跳破绣花鞋’。这种彝族乡村的市井画卷,常在我的日子里浮现。

“我自己经常感到困惑。实际上人的生存不是物质的,不是外围一些东西所能满足的,我觉得到了那里,和天、地、树、木还有牛羊,鸡、鸭、猫、狗,我找到了一种原始生存的感觉,是一种真实的回归。所以回来以后,很多人都说你的眼神变了,我知道我也变成彝族人的眼神了。”

曾经就读于美国普林斯顿大学、英国牛津大学的中山大学教授徐坚,听了李亚威的自述后说,李导的讲述让他想起一个类似的故事:

“也是关于比较封闭的一群人,外来文明对他的观察以及由于外来文明给他带来的影响。这群人生活在尼泊尔,就是我们称为的‘雪巴人’。三十多年前,英国的登山家爱默·希尔瑞在雪巴人的帮助下登上了珠穆朗玛峰。大概是在几年前,他重新回到这个地方,他的一个最直接的感觉是:‘我在改变当地人的同时,当地人也改变了我。’所以我觉得李导演的故事与这个故事有类似之处。”

李亚威所说的“庆幸”,也许就是指她在彝州的山山水水之间,在彝族丰盈多姿的传统文化中,找到了自己的精神寄托,让那她那颗游移飘荡的心,有了一个温暖牢靠的居所。

有人说如果没有楚雄方面提供给李亚威的这次机会和平台,也许她会像很多外地的艺术家一样,与楚雄擦肩而过,雁过无声;但如果没有像李亚威这样执着、坚韧地对楚雄彝族文化的抢救、发掘和记录,古老的彝族传统文化,也许也会在当代全球化的浪潮中加速她消亡的速度。在这个意义上说,她们两者之间的双向选择和相互结缘,也应该是彼此之间的庆幸!