-

1.1总序

-

1.2前言

-

1.3第一章 中国数学发展轨迹

-

1.3.1一、早期源流,文明古国写春秋

-

1.3.2二、高峰阶段,江山代有人才出

-

1.3.3三、明末清初,古今数学分界限

-

1.3.4四、近代数学,中西融合举步艰

-

1.4第二章 利玛窦携数学东来

-

1.4.1一、立志传教,小利奇勤学好问

-

1.4.2二、名师高徒,利玛窦醉心数学

-

1.4.3三、远涉重洋,从罗马来到澳门

-

1.4.4四、学习汉语,融入中华世俗间

-

1.5第三章 用数学为传教探路

-

1.5.1一、追踪寻影,中数西化源肇庆

-

1.5.2二、学术传教,非欧几何做先锋

-

1.5.3三、外来文化,惹是生非遭驱逐

-

1.6第四章 蛰居韶州潜心治学

-

1.6.1一、粤北风情,点燃西泰新希望

-

1.6.2二、审时度势,儒家思想入欧洲

-

1.6.3三、授徒讲学,传西方数学文化

-

1.6.4四、撤离韶州,住所遗址考证难

-

1.6.5五、精英人物,龙与上帝的代表

-

1.7第五章 创建中国科学教区

-

1.7.1一、中西文化,在南昌融合交流

-

1.7.2二、结识名儒,西方哲理聚南京

-

1.7.3三、定居京都,典籍互译刊几何

-

1.7.4四、文化使者,利玛窦长眠中国

-

1.8第六章 数学文化西成东就

-

1.8.1一、以数交友,适应策略注新意

-

1.8.2二、调整思路,扬长避短拢人心

-

1.8.3三、著书授徒,数学交流成定式

-

1.8.4四、回眸历史,利玛窦功不可没

-

1.9第七章 中西数学融会贯通

-

1.9.1一、明末清初,朝廷善待欧洲客

-

1.9.2二、康乾时期,传统数学梦复兴

-

1.9.3三、民国至今,中西数学终会通

-

1.10利玛窦传记年表

-

1.11利玛窦的中文著作

-

1.12参考文献

-

1.13后记

1

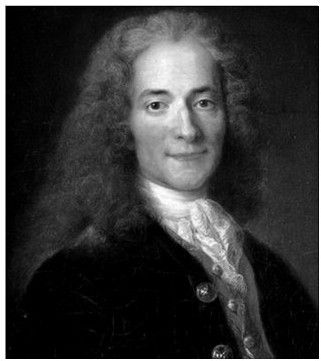

利玛窦:中西数学文化交流的使者