-

1.1前言

-

1.2童年

-

1.3哈罗公学

-

1.4考试

-

1.5桑赫斯特军校

-

1.6第四轻骑兵团

-

1.7古巴

-

1.8豪恩斯洛

-

1.9印度一日

-

1.10在班加罗尔刻苦学习

-

1.11马拉坎德野战军

-

1.12马蒙德山谷

-

1.13远征蒂拉赫

-

1.14与基钦纳之间的过节

-

1.15恩图曼战役前夜

-

1.16感受冲锋的魅力

-

1.17退役

-

1.18奥尔德姆

-

1.19和布勒一起去开普

-

1.20装甲列车

-

1.21监狱生活

-

1.22越狱(一)

-

1.23越狱(二)

-

1.24重回军营

-

1.25斯皮扬山战役

-

1.26解救莱迪史密斯

-

1.27在奥兰治自由邦

-

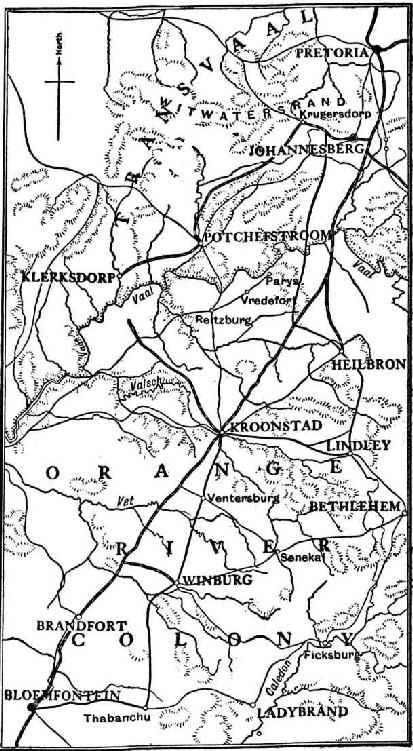

1.28约翰内斯堡和比勒陀利亚

-

1.29卡叽大选

-

1.30进下院

1

丘吉尔自传:我的早年生活

1.28

约翰内斯堡和比勒陀利亚