斯皮扬山战役

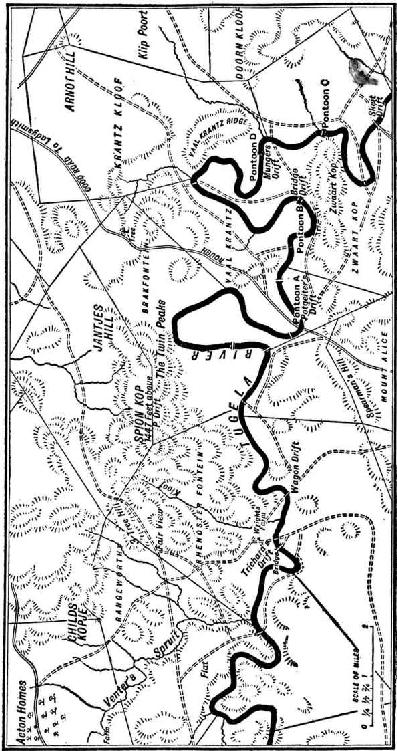

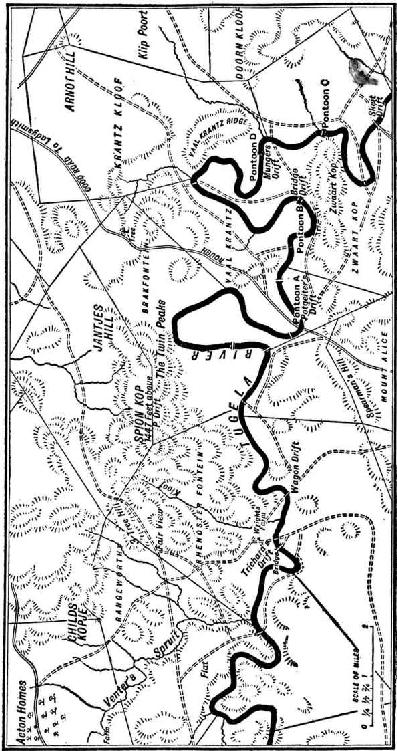

在这里,我将简单叙述解救莱迪史密斯的战役。布勒将军原计划在柯兰索强行渡过图盖拉河,之后沿着铁路进军,后来,他放弃了这个计划。他一直等到部队规模扩大,拥有3000名骑兵、19000名步兵,以及60门大炮后,才避开布尔军的右翼,在图盖拉河上游渡河。那里距离柯兰索大概25英里。1月11日,邓德纳德的骑兵旅出兵神速,从敌人手中把波希特和特里查德渡口的高地夺了下来。次日,在骑兵的掩护下,步兵丢弃帐篷,在黑夜的掩护下急行军到达渡口。17日曙光初现时,骑兵顺利渡过特里查德渡口,几乎没有遇到火力阻击。随后,他们继续向左挺进,与大概200名布尔士兵交火,获得小胜。傍晚,他们终于到达距离阿克顿霍姆斯不远的地方。渡河时,虽然先头步兵旅行进不太顺利,但最终还是成功过河了。他们驻扎在斯皮扬山山脚下,开始快速搭建浮桥。第二天上午,浮桥建好了。夜晚,在查尔斯·沃伦勋爵的指挥下,第二师带着我军的绝大多数炮兵和一支加强旅成功过桥。18日上午,又有将近16000名士兵借助浮桥成功过河。骑兵就在阿克顿霍姆斯另一侧的开阔地带附近,要想到达莱迪史密斯那里,还要再经过两天的行军。包括经验丰富的殖民地居民在内,所有参战部队一致认为,要想为莱迪史密斯解围,左侧骑兵必须持续挺进,这样才能把战线推进到斯皮扬山西侧,从而持续推进。

但是,布勒和他的参谋人员为交通运输线忧心忡忡。他们的担忧是有道理的。为了绕到敌人的右前方行军,他们的行军路线拉长了。一个由里特尔顿担任指挥官的旅在波希特对面安营扎寨,另一个步兵旅负责守卫柯兰索渡口。主力部队的左翼是骑兵,他们分散着安营扎寨,右翼则在斯皮扬山的山脚下安营扎寨。但是,前线尽管被拉到30英里长,却断断续续的。由于两支英军守护旅中间间隔着一段无人看守的地带,因此两三千名布尔士兵随时能渡过图盖拉河。假如他们接着往南挺进,英军补充给养的通道就将面临被他们切断的危险。布勒司令担心敌军切断部队的退路,像包围莱迪史密斯的怀特将军一样包围他们,那么他们就无法退回铁路线了。要知道,他的部队既没有足够的弹药和食物给养,也没有坚不可攻的阵地能固守,根本不能抵挡敌人的围攻。很快,这些担忧就成为现实,因为布勒军队的行进始终慢慢吞吞的,所以没有把握战机。布勒认为应该以斯皮扬山为中心,把战线缩短,而我们骑兵却想快速推进。为了占领斯皮扬山,我军23日和24日晚上,我们派出一个步兵旅进行强攻,又派出桑尼科洛夫特骑兵团增援。很快,山顶上寥寥无几的布尔士兵就弃山而逃了。第二天上午,伍德盖特将军的步兵开拔山顶,安营扎寨,剩下的部队都把营地安扎在斯皮扬山西侧的低矮山丘上。

英军在6天的时间里始终缓慢行进,就像散步,布尔军队一直密切关注着他们。和英军相比,沃伦的部队则像蜗牛爬行一般。这样一来,敌人完全有时间再次部署,建造掩体。他们对围困莱迪史密斯的兵力进行了调整,调遣了7000名骑兵过来,还运来了十几门机关炮和大炮。但是,他们不久就调遣了数目众多的突击队员向北挺近,原来,他们发现阿克顿霍姆斯受到了我军骑兵的威胁。布尔人很惊讶英军居然攻占了斯皮扬山,可是他们没有慌张。趁着早晨的浓雾还没有散开,沙尔克·伯格将军提前一个小时集合了1500名布尔士兵,他们基本都是由比勒陀利亚地区和埃尔默洛的突击队员组成的。他想不顾一切地夺回斯皮扬山,与此同时,他还指挥寥寥无几的大炮从各个方向对准山上接连放炮。

斯皮扬山高1400英尺,山顶非常开阔,与特拉法尔加广场差不多大。2000名英国士兵聚集在这块小小的地方。山顶没有任何可作为掩体使用的地方,因此,英军只能抢在敌人袭击前挖掘浅沟,作为战壕使用。不久,在双方激战中占据优势的布尔军把榴弹扔到山顶,把英国士兵炸倒了一大片。其实,在这种情况下,英军不应该死守,而应该主动出击。这样,在我军主力的配合下,他们更容易获胜。然而,山顶上的英军死死防守了整整一天,没有发起冲锋。伍德盖特将军在战斗刚开始时就阵亡了,越来越多的士兵非死即伤,战斗力锐减。山顶实在太小了,敌人的火力至少覆盖了一千多名英军将士。在黄昏到来之前,英军尽管死伤惨重,却依然死死地守着山顶。黄昏时分,里特尔顿决定背水一战,解除困境。他命令驻守在波希特渡口的喀麦隆营和第六十步枪营渡过图盖拉河,从另一侧爬上山顶。这两支精锐部队果然名不虚传,很快就占据了名叫“孪生兄弟”的一对山头。假如布勒能够当机立断,这两块高地肯定能发挥重要的作用。剩下的部队按兵不动,静待命令。天黑了,英军尽管损失惨重,但是没有丢掉任何重要的阵地。

在向图盖拉河进发的一周里,身在骑兵队的我每天都忧心忡忡,生怕敌人会攻击我们兵力不足的前沿阵地。我们于17日上午在特里查德横渡图盖拉河,晚上到达阿克顿霍姆斯,并且在那里参加了一次规模不大的战斗。每个人都非常亢奋。布尔军在侧翼设下了埋伏,想包抄我们。他们不知道,此刻,我们的两个骑兵中队已经神不知鬼不觉地顺着河边的低洼处前进,从侧翼包抄了他们。毫不知情的布尔军三五成群地走进一块形状很像勺子的洼地里,我们马上从三个方向猛烈射击他们,在很短的时间里,我们就以损失四五个人的代价,活捉了30名布尔兵,还消灭了一半的布尔兵。骑兵旅本来应该在第二天继续前进,和敌人战斗,引诱他们离开步兵阵地。然而,上级严令所有骑兵撤回,和左翼步兵密切联系。20日,也就是3天之后,我们开始攻击文特斯溪以外的高地。在猛烈的炮火中,我们在洼地掩藏好战马,徒步穿越小溪,爬上坡度极大的山坡,成功地驱赶了敌军的前哨部队。我们战术高明,只损失了不到20人,就成功地攻占了山上突出的山峰,并且占领了附近的小山,登上制高点。这些山丘的顶部都很平坦。布尔人并不熟知战争的理论知识,但是他们的直觉很准确,在距离山顶边缘300码的地方,他们修筑了一个狭长的掩体,还挖掘了一道深沟。每当看到英军靠近,他们马上不顾一切地扫射。我们被困在了山顶,这块无遮无挡的草地成了我们难以逾越的障碍。夜幕降临之后,步兵才赶来救援我们。

次日平安无事,我们可以休息了。24日清晨,我们刚刚醒来,就开始观察斯皮扬山山顶的情况。昨天夜里,我们的队伍已经占领了这座山,此时,从山顶猛烈的炮声中我们得知,敌人正在发起反攻。吃完午饭,为了观战,我和战友一起骑马来到三树岭。敌人的大炮非常分散,从四面八方轰炸斯皮扬山。对于这种规模的战斗,尽快我军的一个榴弹炮连和6个野战炮兵连已经足够强大了,但是,他们却无法确定敌人的位置,也不知道应该把炮弹射向何方。我们决定登到山顶。我们离开赖特农场,到达山脚之后下马,然后翻越巨石,爬向山顶,很快就到达了山顶的另一侧。战斗如火如荼,陆续有伤员从山顶撤下来,有些伤员伤得很重,由四五个人抬了下来。很快,山脚下就建起了战地医院,说是战地医院,其实就是临时搭建的两排帐篷,还有大篷车。在山顶上,有一名准将正无聊地观战,还有一个预备营正在原地待命。我们得到消息,桑尼科洛夫特上校接替了阵亡的伍德盖特将军的职位,正在指挥山顶上的部队死守。上级命令,桑尼科洛夫特上校全权指挥,准将不得干预。有一次,山顶挂起了白旗,布尔军已经做好了接受降兵的准备。桑尼科洛夫特赶到山顶,怒不可遏地砍到白旗。在很近的距离内,双方再次激烈交战。我们发现,有很多身影出现在我们右侧的“孪生兄弟”山峰。刚开始,我们非常担心,以为那些都是敌人。如果真的这样,抢占有利地势的布尔兵就会切断我军的退路。其实,那是喀麦隆人正在从别处赶来支援我们。我们寻找捷径,爬到山顶。然而,子弹是不长眼的,我们决定结束观战,回指挥部汇报前线的情况。

直到傍晚时分,我们才赶到第二师指挥部。当时,查尔斯·沃伦勋爵只有59岁,但他看起来非常衰老。他在16年前亲自指挥了贝专纳战役(1)。后来,他曾经在伦敦警察局担任局长。如今,他再次回到军队指挥战斗。他焦虑万分,因为他已经和山上失去联系好几个小时了。听完我们的汇报,他渐渐恢复平静。他的参谋告诉我们:“整整一天,我们都心急如焚。但是,我们已经度过了最危险的时候。我们马上就派队伍上山,连夜修筑防御工事。这样一来,我们明天很容易就能坚守山顶。现在,你们把这里的情况汇报给桑尼科洛夫特上校吧!”在我的请求下,他把这些话写在了纸上。

天已经很黑了,我再次爬上山。我从原地待命的预备营经过,抵达山顶。这时,只有零星的枪声响起,敌我双方已经停战。地上躺着数不清的士兵,非死即伤。我转来转去,很久之后才发现桑尼科洛夫特上校。我首先敬礼祝贺他荣升准将,接着把纸条递给他。他说:“如果运气好,以后再当准将吧。我已经于一小时前下达了撤退的命令。”说着,他看了看纸条,烦躁地说:“纸条里言之无物!这里已经有很多人了,增援毫无意义!有全局部署的计划吗?”我说:“沃伦将军希望你守住山头,所以在你正式撤退前,我是不是应该向沃伦将军汇报呢?”他说:“我已经决定撤退了,所以,你不必告知他。而且,将士们已经开始撤退了。敌人随时有可能切断我们的退路,我们已经失去了很多阵地。”说着,他强调道:“假如6个营今晚不能顺利下山,明天清晨等着他们的必将是又一场惨烈的战斗。”他没有副官和参谋的协助,孤身一人,似乎已经耗尽了所有的力气。所以,我始终伴随他的左右。趁着夜色,部队用了一个多小时终于成功撤退。

周围寂静无声,我和桑尼科洛夫特上校一直等到最后才开始撤退。从几棵矮树旁经过时,几个黑影出现在我们眼前。桑尼科洛夫特小声说:“布尔兵!我就知道他们会等在这里的。”我们不约而同地拔出手枪,却发现他们都是英军。

我们往山下大概走了100码,经过了那个原地待命的预备营。桑尼科洛夫特若有所思地盯着这些士兵,好像正在盘算什么。不过,我猜测山顶如今已经被敌人占领了。最终,桑尼科洛夫特绝望地摇摇头,接着撤退。我们走了大概半个小时,快到山脚时才遇到一队手拿铁锹和锄头的士兵。走在最前面、手提灯笼的军官说:“我奉命把一封信转交桑尼科洛夫特上校。”桑尼科洛夫特命令我:“读。”我打开信封,发现信上只有寥寥数语:“为了明天早晨的激战,现特增派一个步兵营和400名扫雷兵给你调度。”桑尼科洛夫特听完之后,毫不迟疑地挥舞手杖,让增援部队马上掉头,和我们一起往山下撤退。夜真黑,伸手不见五指,大概一个小时后,我终于到达司令部,面见沃伦将军。他正在沉睡,我拍着他的肩膀,把他从睡梦中叫醒。我告诉他:“长官,桑尼科洛夫特上校要见您。”对于撤退的事实,沃伦将军很平静地接受了。他是个值得崇敬的老人。我真为他的感到难过,也为部队感到难过。

桑尼科洛夫特上校公然违抗上级指令,擅自带领部队撤离了战士们付出生命坚守的阵地,这是一个毋庸置疑的错误。不过,他在撤退之前勇敢地阻止了士兵们投降,所以,上级并没有以军法处置他。事实上,他也不应该为此事负担全部责任,毕竟,很长时间没有人联系他,也没有人下达任何明确的指令给他。要想避免这样的结局,我们必须有一位精力充沛、神思敏捷的年轻师长,他能制订周密的营救计划,并且能趁着夜色亲自上山,来实施计划。

布尔军在这场战斗中蒙受了巨大的损失,因为迟迟没有占领山头,他们全都陷入沮丧和绝望之中。博塔从莱迪史密斯出发,赶到这里时却发现他们即将撤退。两个月前,博塔只是一名二等兵,现在的他已经成了一名指挥官。他率领布尔士兵再次上山,占领山顶。山上遍地都是士兵的尸体,让人不忍目睹。大概100名军官牺牲了,作为掩体的浅沟里都是或死或伤的官兵。再次占据山头之后,博塔把休战旗挂了出来,以便让我军派人上山埋葬死者,照顾伤员。25日,一整天都非常平静。英军的大货车分别于25日和26日陆续从大桥上回来了。所有战斗部队于26日晚间过桥,来到了图盖拉河的对岸。因为我们过河时未受到敌军的阻击,布勒将军对外宣称他指挥的队伍“没有损失粮草和人员”,并圆满完成了撤退。我始终想不通,布尔军为什么不炸毁大桥。这就是英军部队在16天时间里的战况,大概有1800人伤亡。

随后,布勒率领部队沿着斯皮扬山东侧的山岭行进,抵达多恩峡谷。部队兵力得到增强,包括几门海军远程大炮在内,我们的大炮增至100门。这几门远程大炮威力强大,能发射50镑重炮弹。在这里,我将简要叙述周密的作战计划。按照计划,一个步兵旅将借助于炮火的掩护进攻布尔军的心脏,因此,我们提前在波希特搭建了一座桥。等到把敌人所有的注意力都吸引过来之后,其他三个旅去距离这里2英里的下游再搭建一座桥。两个旅对多恩峡谷展开攻击,另一个旅对左侧的瓦尔格兰茨山岭展开攻击。到那个时候,一个骑兵炮兵连,再加上我所在的骑兵旅和正规军骑兵旅,将会从这些外围队伍打通的通道冲向克利普山口。直到行动的前一晚,我们才得知这些严格保密的行动计划,未免忧心忡忡。在斯皮扬山顶,我们从望远镜中发现这附近遍布细小的支流和低矮的山丘,还有很多庞大的石块和浓密的灌木丛。我们预估,敌人一定会誓死抵抗冲锋的骑兵。

我军在兹瓦特山上的队伍开始进行猛烈的轰击,由此打响了冲锋。骑兵顺次从斯皮扬山上策马而下,奔向图盖拉河。当时的场面非常宏大,震撼人心。在我军的狂轰滥炸下,敌军在瓦尔格兰茨山岭上的阵地变成了灼灼燃烧的火焰山。我为19岁的弟弟在南非骑兵团谋到了一个职位,此时此刻,两天前刚刚到达的他和我一起往山下冲去。里特尔顿的步兵旅从第二座桥上一路奔袭而来,向左朝着瓦尔格兰茨的东头发起攻击。遇到障碍之后,他们就地匍匐。接下来,第二个步兵旅该上场了。但是,他们好像很排斥过桥参与激战。不久,一个营就加入了如火如荼的战争,然而,步兵旅却按兵不动了。下午4点前后,我们接到上级命令,让我们在山脚下就地休息,次日再展开行动。周围一片宁静,只能听到敌军发出的零星炮弹声。我们没带任何行李,因为我们原本准备从打开的通道进攻,而且运输队当时就在距离我们5英里的地方。当晚寒冷彻骨,我和宾上校盖着同一条毛毯。作为上校,他很不满意这样的安排。因为每当他翻身时,我就冻得浑身冰冷;每当我翻身时,他就冻得瑟瑟发抖。天亮了,我如释重负。

里特尔顿将军率领步兵在山岭上修筑防御工事,他们把自己很好地隐蔽起来了。白天,他们猜想敌人会集中火力轰击他们,事实正如他们所料。幸好,他们隐蔽得非常好,不但熬过了整整一天的炮击,还以伤亡不足200人的代价成功地把敌军步兵的几次进攻都击退了。身在营地的我们始终密切关注他们的战况,并且期待着我们冲锋陷阵的时刻。然而,这一刻迟迟没有到来。那晚,在里特尔顿步兵旅顺利从河上撤退之后,浮桥被收起来了。整个部队倦怠地回到营地,损失了大概500人。迄今为止,从弗里尔和奇福莱营地解救莱迪史密斯的行动没有任何进展,尽管我们一个月前就已经着手准备了。保卫莱迪史密斯的队伍极度缺乏食物,以吃骡子和战马勉强为生。乔治·怀特将军无力自保,更不可能配合我们的战斗,只能继续与敌人僵持六周,前景不容乐观。

斯皮扬山

————————————————————

(1) 英军曾经在1885年侵占了这里。1966年,这里宣布独立,成立博茨瓦纳共和国,不过仍属于英联邦成员。