越狱(一)

在被关押的前三个星期里,我一直在与布尔当局交涉,要求他们释放作为记者出现在战场上的我,同时也一直在和狱友们策划如何越狱或者发起暴动。他们拒绝释放我,理由是我参加了装甲列车上的战斗,所以不属于非战斗人员。我为自己争辩,说自己不仅被俘时身上没有武器,而且在战斗中也没有进行任何射击。这是不争的事实。然而,纳塔尔的报纸用大幅版面报道了我的行动,说机车与伤员之所以能够成功撤离,都是我的功劳。布尔人看到了报纸,朱伯特将军(1)说我虽然没参与战斗,却帮助机车顺利逃脱,使布尔军与胜利失之交臂。所以,他们必须把我当成战犯对待。我在12月的第一个星期得到这个消息后,当即决定把我的越狱计划付诸行动。

下面,我一字不落地把当时所写的文字展示给大家。

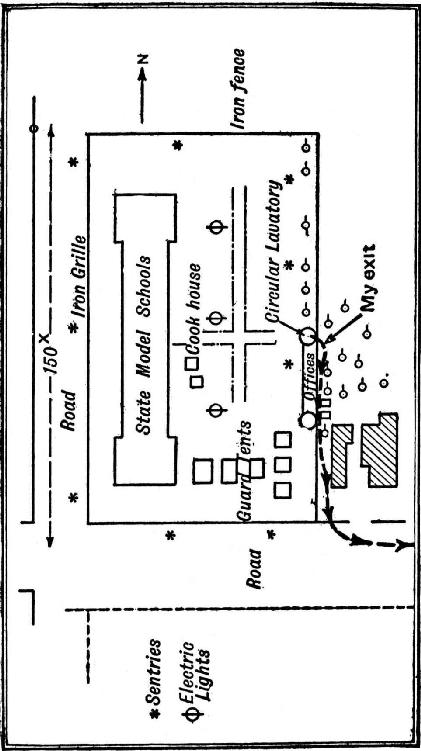

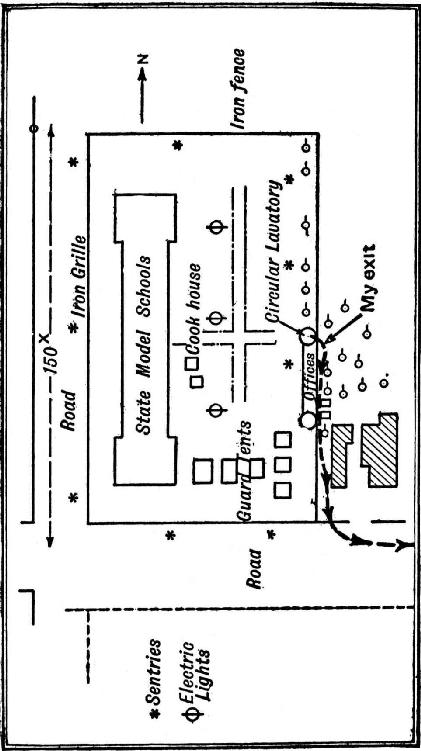

越狱路线图

国立示范学校在一个宽敞的四方形院子里。这个四方形院落的其中两面院墙是波纹马口铁栅栏,大概十英尺高,另外两边院墙则是铁丝网。对于年轻人而言,这些栅栏不足为惧。然而,院子里每隔50码就有哨兵负责监视,他们不仅腰间配备着手枪,手里还端着步枪。这样一来,这些栅栏就成了一道活墙,看上去比任何障碍都难以逾越。

一些想越狱的战俘都在持续观察这些巡逻的哨兵,最终发现东边的哨兵在巡逻时会走进死角,视野受到局限,无法看见圆形厕所旁的墙头。那段墙头足有几码长。即使高高悬挂的电灯把整个院子都照得亮如白昼,也无法照到这段墙头。我们首先要做的就是抓住厕所旁边的两名哨兵一起转身的机会,避开他们的视线。翻过墙之后,我们就会进入一幢别墅的花园。关于越狱计划,我们只能进行到这一步,以后的事情都不可预测,只能相机行事。越狱之后,我们还要面对很多问题,诸如翻墙之后怎样逃出花园,怎样神不知鬼不觉地穿过马路,怎样从城里巡逻兵的眼皮底下逃出去,以及怎样到达远在280英里外的葡萄牙殖民地的边境等。

12月11日,布鲁基中尉、霍尔丹少校和我尝试了一次,但是失败了。我们很容易就能躲进厕所,却必须冒着极大的危险才能翻墙而过。在我们翻墙时,假如站在15码外的哨兵看向我们,我们就会暴露无遗。我们不确定哨兵是开枪射击还是发出报警,一切都取决于他们届时的第一反应。即使这样,我心意已决,依然决定第二天再次尝试。12日,一整天的时间里,我都焦虑不安,觉得时间很难熬。到了傍晚,我甚至感到很绝望。天黑之后,霍尔丹少校和布鲁基中尉再次努力,却没有发现任何能够利用的机会。我瞅准机会,穿过四方形的院落,躲到圆形厕所里,从厕所门上金属框的孔眼里偷窥院子里的哨兵。在很长一段时间里,他们始终站在那里,让我无法展开行动。我焦急地等待着,突然,一个哨兵走过去和另一个哨兵开始聊天。此时此刻,他们全都背对着我。

这可是个千载难逢的好机会!我踩着墙角下的一块凸起的地方,双臂伸直,紧紧抓住墙顶,使劲翻上墙头。我一直犹豫不决,不停地上去下来了两次。直到第三次,我才下定决心翻过墙头。不想,墙头上用来装饰的金属钩住了我的背心,我不得不长久地骑在墙头上,想办法去掉那金属钩。我紧张地瞥了瞥哨兵,看到他们毫无觉察,依然在15码外的地方保持着之前的姿势聊天。迄今为止,我依然清晰地记得当时的情形。一名哨兵正拿着火点烟,他手里的光亮不停地闪烁。我轻轻地从墙头上跳下,跑到隔壁花园的灌木丛里藏起来。我重获自由了!我已经迈出了越狱的第一步,没有回头路可走。我蹲着藏在那里,等着我的战友和我一样翻墙而过。月光照射在花园里的灌木丛上,我就藏在灌木丛的阴影里。这里很适合藏身。我心急如焚地待在那里,大概一个小时之后,我的战友依然不见踪影。总是有人在花园里走来走去,其中一个人站的地方离我非常近,只有几码远。他还向我藏身的地方望了望。我的战友们呢?他们怎么还没出来呢?

“不可能了!”院子里突然传来说话声。我悄无声息地回到墙边,听见院子里传来两名军官战俘一边走路一边交谈的声音。他们说的是拉丁语,听起来谈得很开心。我紧张地咳嗽了一声,因为我在他们的交谈中听到了我的名字。这时,一名军官似乎在对我说:“哨兵很警惕,他们没机会了。计划取消,你能想办法回来吗?”我似乎忘记了害怕,决定一个人实施越狱计划。一则墙外没有支脚点让我爬墙,二则我翻墙时很可能被哨兵发现。我告诉自己:“就算会被他们发现并在此被抓住,我也必须尽力试一试。”想到这里,我小声告诉那两名军官:“我自己行动。”

此时此刻,我很平静,不管即将发生什么。我没有任何成功的希望,注定要失败,而且我还要冒着极大的生命危险。哨兵距离大门只有几码远,只要走出大门,就是马路。我鼓励自己:“一定要勇敢。”之后,我戴上帽子,大步流星地走进花园。我旁若无人地经过别墅的窗前,径直走出大门,拐到左边。我经过的地方距离哨兵不到5码,我头也不回地走着,我不确定哨兵是否发现我了。我很想跑,却必须竭力控制自己。我走了大概100码,身后依然没有任何动静。我知道,我已经越过了第二道障碍。在比勒陀利亚市,我成了不折不扣的逃犯。

我一边哼着小曲,一边慢悠悠地在马路中央走着。街上到处都是自由的民众,我是不会引起他们的注意的。很快,我来到郊外,坐在一座小桥上思考自己的去向。此时此刻,我孤身一人,身处远在离德拉瓜湾300英里之外的国家。这个国家对我充满敌意,我在这里谁也不认识。等到天亮,他们一定会发现我已经越狱了,马上就会下发针对我的追捕令。之后,他们会在城市拉起警戒,封锁所有的出口,派巡逻队在乡间巡逻,派哨兵严守铁路线,还会不停地搜查火车。我的褐色法兰绒便装的口袋中只装着4块巧克力和75英镑,那些维持体力的肉块、鸦片,以及给我指引方向的指南针、地图等都在我的战友们那里,而他们却在国立示范学校的监狱里呢!最让我担忧的是,我连一句卡菲尔语或荷兰语也不会说,如何辨识东南西北、找到食物充饥呢?

既然已经没有希望了,我也就不再担忧什么了。我最终决定找到通往德拉瓜湾的铁路。因为没有指南针和地图,尽管铁路上有哨兵严守,我也必须且只能顺着铁路而行了。我抬头望着繁星点点的夜空,找到了能帮我识别方向的猎户座星座。我一年前在沙漠中迷路时曾经依靠它的指引找到了尼罗河岸,解决了水源问题。如今,我还想依靠它奔向和水同样重要的、不可或缺的自由。

我一路向南,走了大概半英里之后,找到了铁路。这条铁路是往北的,也许是因为在山间绕行吧,我不确定它是通向彼得斯堡的还是通向德拉瓜湾的。我决定沿着这条铁路朝前走。夜色清凉,晚风吹在我的脸上,我暗自高兴。无论如何,我重获自由了,尽管只有一个小时也是伟大的。我激情荡漾。但是我知道,也许只有天上的星辰降临凡间帮助我,我才能逃脱吧!既然这样,我也就无须担心了。我沿着铁路线步履轻盈地朝前走着。我躲过了警戒哨闪烁的灯光和严防死守的一座座桥。我之所以能成功越狱,也许正是因为我除了绕过危险的地方之外,而没有采取任何其他预防措施吧。

我一边琢磨着自己的计划,一边继续朝前走。到边境有300英里的距离,我不可能一直步行。我应该爬到火车上,藏在连接车厢的挂钩处,或者车厢里的座位下面,或者车厢的上面。我不停地想象着自己从车厢里的座位下面钻出来,哀求那些坐在头等车厢的乘客救我。这喜人身体肥硕,一看就养尊处优。因为不知道应该上哪列火车,所以我毫不犹豫地选了第一列。大概过了两个钟头,我终于看到前方闪烁着车站的信号灯。我绕过铁路,藏在铁轨旁的深沟里,那里距离月台大约200码。我推测火车进站之后会停留片刻,它经过我这里时应该已经减速了。我等了1小时,越来越烦躁。此时,我的耳边传来了汽笛和轰隆声。很快,一辆机车向车站驶来。这辆机车装着硕大的黄色前灯。它在这站停了5分钟之后,拉响汽笛出发了。我紧张地匍匐在铁轨旁,不停地想象自己怎样爬上火车。为了不被人发现,我必须等到机车驶离时再冲过去,敏捷地爬上车厢。

火车缓缓启动,迅速提高了速度越来越快,我没想到过程如此之快。灯光离我越来越近,车轮发出轰隆声。我的上方有一团黑影迅速地闪过,借着机车里的炉火,我依稀看到了司机的脸。车头不停地喷出蒸汽,它很快就要疾驶而去了。我猛地扑上去,伸手去抓,却什么也没抓到;我不假思索地又抓了一下,依然两手空空;第三次,我终于抓住了把手。我的身体悬在空中,双脚的脚趾不停地在铁轨上摩擦着。我猛地一使劲,爬上了第五节车厢与第六节车厢相连的挂钩。这是一列货车,车厢里装满了麻袋,上面都沾着煤炭的碎末。麻袋里全都是之前装煤用的空袋子,准备运回煤矿。我爬上车厢,只用了5分钟时间。我就用这些麻袋把自己不留痕迹地埋了起来。麻袋很软,我靠在上面感觉惬意极了。司机也许并没发现我。假如他发现我了,就会在下个车站拉响警报。

可是火车是在德拉瓜湾铁路线上吗?火车开往什么地方?什么时候卸下这些麻袋?会有人搜查火车吗?等到天亮了,我该怎么办?不想那么多了,我整个晚上都非常幸运,到时候看看具体情况再作打算吧。车轮的嘎达声比任何催眠曲都更加悦耳,我决定好好睡上一觉。就这样,我搭乘这列20英里时速的火车驶离了敌国的首都。我成了实打实的一名逃犯了!

我昏昏沉沉地睡了很久,突然一激灵,惊醒了。我心情沉重,之前的兴奋消失得无影无踪。我不能再冒险了,更不能等着和麻袋一起被卸下车。我必须趁着夜色跳下火车,这样可以找个藏身的地方,再找个池塘喝点水。等到第二天晚上,我可以伺机再搭乘另一列火车。想到这里,我极不情愿地爬出软和的麻袋堆,再次站在连接车厢的挂钩处。尽管火车正在疾驰,但是我必须跳车了。我伸出左手,抓住车厢后面的铁把手,纵身跳了下去。我的脚撞在地上,我不由自主地朝前猛冲了两大步,随后翻倒在火车道旁的旱沟里。尽管我浑身都被快震散架了,还好毫发无伤。火车继续呼啸着朝前疾驰。

此刻依然是深夜。我发现自己置身于一个山谷中,这里很荒凉,被低矮的山丘团团围住,周围长满了杂草。夜深露重,杂草上挂着晶莹的露滴。我走到不远处的溪谷中,想找些水喝。不久,我就发现了一个清澈的池塘。我渴极了,贪婪地喝着,直至肚子里装满了一天所需的水。

天渐渐亮了,太阳划破一片片黑云,天边挂起了美丽的朝霞。我看见铁路伸向东方,不由得松了一口气。看来,我选择了正确的道路。

喝饱水之后,我走向山里,希望能把自己安全地藏起来。天完全亮了,我在一个靠近深谷的小树林里躲起来,静静地等待黄昏的到来。包括我自己在内,没有人知道我此刻在哪里,这是唯一使我感到欣慰的。我很想趁自己没有精疲力竭的时候抓紧时间赶路,可是这会儿才凌晨4点,还有14个小时天才会黑。太阳发威之前,天气很冷,不过到了10点钟时,阳光变得火辣辣的。一只巨大的秃鹫对我表现出浓厚的兴趣,不时冲我发出让人不寒而栗的叫声,它使我不觉得寂寞。我站在高处俯瞰山谷,周围有一些农庄,稀疏地分布着,每个农庄四周都种着树,使高原看起来没有那么单调。在山谷的西面方向大概3英里的地方,还有一个小镇,小镇里遍布马口铁屋顶的房屋。有一处卡菲尔人村庄坐落在山脚下,有些村民正在田地间忙碌,有些村民正在遍布牛羊的牧场里操劳……整整一天,我只吃了一块巧克力来维持体力。这时的阳光毒辣辣的,让我更加觉得口渴难耐。山谷里时常有白人经过,他们或者步行,或者骑马。一个布尔人发现了我附近的一只小鸟,还冲着它开了两枪。所以,我不敢轻易离开小树林去半英里之外的池塘喝水。值得欣慰的是,我没被任何人发现。

我这时觉得心惊胆战,不再像前一天晚上那样激动不已。我越狱前没吃晚饭,尽管巧克力能帮助我抵挡饥饿,但却无法填饱我的肚子。此时此刻,我饿得心慌,根本不能入睡。再加上担心自己的命运,我的心不由得狂跳起来。我想尽了各种可能出现的严重后果,当想到自己很有可能被再次抓住,并且回到比勒陀利亚的监狱中,就更加恐惧不已,这种感觉无法言喻。此时此刻,对于我而言,那些富有哲理意味的话起不到任何安慰作用,因为那都是人们在顺境中说的。看来,这些朋友都没有与我相同的体验。我意识到,除非上帝帮助我,否则我不可能仅仅依靠自己的力量成功地摆脱敌人。我虔诚地祈祷着,上帝不久就回应了我。

这段冒险经历一直让我印象深刻,多年前,我写下了上面的这段文字。当时,为了保护那些曾经帮助过我的人,确保他们的生命安全和人身自由,我没有继续写下去。如今,这些原因已经消失了,所以我可以继续讲述自己的那段经历,告诉大家我是怎样死里逃生的。

* * * * *

白天,我始终严密地观察着铁路那边的情况,我看到分别有两三列火车经过东西两个方向,因而推测晚上也应该是这样的。我决定爬上其中的一列火车,就像前一天夜里那样。我通过观察还发现,这些火车爬陡坡时的速度简直和步行一样慢,其中尤以长货车更甚。要想安全地爬上火车,我首先应该选择一段既是上坡又恰逢拐弯的路段,这样一来,我就能够轻而易举地在机车与押车卫兵的车厢都已经拐弯的情况下,爬上正在拐弯的那节突出的车厢。看上去,这个计划很容易实施。我似乎已经看见自己在傍晚时分爬上了一列火车,仅仅一夜,就距离我的目的地近了六七十英里了。那时,我只要再走150英里就能到达边境了。这样一来,我将会在三个晚上之后进入葡萄牙的境内。如此,我就无需冒着被抓的危险寻找食物了,因为我随身带着的一口袋饼干末和几块巧克力足够维持我度过这三天。我怀着焦灼的心情,等着夜幕的降临。

黄昏终于到来了,天边的晚霞就像火一样,山谷里一片荫凉。一架布尔人的马车沿着山间小道缓缓地走向小路,一行人跟在马车后面。这时,卡菲尔人也结束一天的劳作,赶着牲口朝村庄里走去。天色越来越暗了,我该出发了。我在碎石和荒草间爬行,偶尔休息片刻,喝一些清甜可口的泉水,就急急忙忙地向铁路赶去。我先是找到了一段坡度较大的铁路,随后又找到了铁轨转弯的地方。这段铁路和我设想的一模一样。我满怀希望地坐在一处小灌木丛后等待着。时间一分一秒地过去,整整3个小时,没有任何火车经过这里。我足足等了6个小时,始终坚信会有一列火车经过这里。但是,又1个小时过去了,我还是没有看见火车的影子!我的计划泡汤了,我的心陷入了绝望。难道火车只在白天才经过这段铁路吗?事实恰恰如此。我很有可能一直等到天亮也等不来一列火车。我等到半夜时,决定改变计划。我沿着铁路朝前走,决定不管情况怎样都要先走10英里到15英里。但是,我并没有走那么远。每隔几英里就有临时搭建的棚子,士兵们持枪把守着每一座桥,有的车站还在村庄的包围之中。皎洁的月光笼罩着辽阔的草原。我必须绕兜圈子甚至匍匐在地上,才能躲避这些危险的地方。刚刚离开铁路线,我就走到了沼泽地。我必须淌过铁路桥下的小溪,还得从露水湿重的草丛中穿行,很快,我的下半身就变得水淋淋的。我在监狱生活的一个月里从未进行锻炼,不久,我就又饥又渴,浑身无力了。这时,我离一个车站越来越近了。实际上,这只是一个草原中转台,附近几处临时搭建的棚子和零星的房屋。月光下,3列货车安静地停在铁路侧线上,不难看出这条铁路上的交通毫无规律可言。与此同时,我也证实了自己的担忧:晚上,根本没有火车在这条铁路上运行。我下午的计划彻底泡汤了。

我脑中灵光一闪,决定此刻就躲到其中一列火车堆放货物的车厢里,这样,我就可以在第二天白天搭乘火车继续前行了。假如一切顺利,我可以在明天夜里再搭乘另外一列火车,朝前走一段路。但是,这些火车的目的地是哪里呢?它们将停靠在哪里?在什么地方卸下货物?钻进火车之后,我就无法再改变自己的命运了。这里距离边界还有200英里,也许某个车站,我很可能被和货物一起卸下来,再次被敌人抓获。我必须在行动前确定火车的去向。我要先潜入火车站,在车厢或者货物上找到标签,看看能否查找到火车的目的地。我轻手轻脚地爬上平台,走到两列火车中间,在车厢上寻找标识。这时,卡菲尔人又笑又叫的喧闹声突然传到我的耳边,我不由吓得魂飞魄散。依稀之间,我听到卡菲尔人的笑闹声中夹杂着一个欧洲人的声音,他好像正在争辩或者是在下达命令。无论如何,我必须火速从两列火车中间撤退。撤退时,我的眼睛始终注视着站台的方向,好不容易退到侧线的末端,我就慌不迭地跑进平原上的草地里。

我无计可施,只能毫无目标地一步步朝前走。我的内心无比凄楚,绝望地望着周围屋子里投射出来的灯光,幻想着屋子里温馨和谐的场面。我知道,这些屋子只会给我带来危险。远处,七八盏明晃晃的灯在月光下发出刺眼的光亮。我向左前方望去,那里也有两三盏灯一闪一闪的。我不确定它们离我有多远,也不知道它们到底是什么,只知道那肯定不是老百姓家里的灯火。此时,我的脑海中突然灵光一闪:也许灯光是从卡菲尔人的村庄里发出来的,我应该趁着还有力气,尽早投奔卡菲尔人。据说,他们对英国人非常友善,而对布尔人充满敌意。不管怎样,他们也许不会抓我,还有可能给我一些食物,甚至有可能提供一个温暖的墙角供我休息片刻。就算他们听不懂我说话,也应该知道英镑很值钱。这样一来,他们很有可能为我提供马匹,甚至还会有人主动为我领路。当然,对我而言,此刻最重要的是休息和食物。我的脑海里不停地闪现这些想法,双脚不由自主地走向这些火光。

我走了大概一英里,突然全盘否定了自己这种可笑的想法,于是调头往回走。走到半路时,我心灰意冷地坐在地上,脑子里一片空白。忽然间,那些忧虑全都消失了,我再次决定投靠卡菲尔人。我很久以前曾经占卜过,此刻的情形和占卜很像,我完全是在意识的支配下展开行动的。我再次大步走向火光。原本,我以为从铁路线出发,只需要走几英里就能到达那里。然而,我很快就发现那里其实很远。我走了大概一个半小时,依然距离这些火光很远。我坚持着走到凌晨两三点钟,才能借助灯光观察那些建筑物的轮廓。我发现那里不是村庄,而是几处房子矗立在煤矿前。我清楚地看见矿井口的辘轳,这才意识到是提升辘轳的蒸汽锅炉的火光把我引到了这里。一幢两层小楼矗立在矿井旁,是石头建成的,看起来很坚固,还有一两座低矮的小房屋立在它的旁边。

我站在荒野里,一边四下打量,一边不停地琢磨自己下一步应该怎么办。现在回头还不算晚,但是,假如我继续朝前走,等待着我的将是毫无意义的游荡。在饱受饥渴和疾病的折磨之后,我最终仍然难以免除被发现并抓获的厄运。除此以外,没有其他可能。我越狱前曾听说有一些英国人为了使矿区正常运转,留在了威特班克和米德尔堡矿区。此刻,难道我正站在一户英国人的门前?到底是布尔人还是英国人住在这幢一片漆黑的小楼里?他们是我的敌人还是我的朋友?除此之外,也许还有其他的可能。如果被人认出来,尽管我的口袋里只有75英镑,我却可以承诺给对方1000英镑。当然,我也有可能遇到一个中立者,也许他很善良,也许他垂涎钞票,他应该会帮我吧。趁着我还有力气为自己辩解,也趁着我有力气在最糟糕的情况下逃脱,我迟疑地从昏暗的草原走出来,进入炉火照射的范围内。我走到那栋寂静的小楼前,敲了敲门。

没人应答。我再次敲了敲门,有人打开了楼上的灯,还开了一扇窗户问我。

“什么人?”是一个男人的声音。

我陷入了恐惧与失望之中。“您好,您能帮帮我吗?”

楼上的那个人一边嘀咕着,一边走下楼梯,抽去门栓,转动门锁,打开大门。我看见一位男人披着衣服站在过道里,他面无血色,蓄着黑黑的胡须。

他用英语问:“你怎么了?”

我编造了很多理由,我只想和他友好地交涉,不想惊动其他任何人。

“我是位自由民,乘坐火车准备参加在科马蒂普特的突击队。但是,我和其他人嬉笑打闹时不小心翻下了火车,在荒野里浑浑噩噩地躺了几个小时。醒来后,我发现肩膀脱臼了。”我不假思索地讲了这样一个故事,连我自己也很惊讶。实际上,我是无意识地说出这番话的,根本不知道如何继续往下说。

那个男人上下打量着我,犹豫片刻,说道:“你进来吧。”他退后一些,打开一扇门,指了指左侧那间黑洞洞的房间。我很担心会被囚禁在这个房间里,但是我还是侧身从他身旁走了进去。他跟在我身后走进来,用火柴点燃了油灯,将它放在桌子上的另一侧。这个房间很小,只有这张大桌、几把椅子和一张能够活动的办公桌,还有一台制苏打水的冷饮机。这台冷饮机有一张铁丝网,铁丝网里有两个上下叠放的玻璃球形状的容器。显而易见,这间屋子既是办公室,也是餐厅。一把手枪摆在桌子的那一头,在我敲门时,主人肯定一直在紧张地握着它。

过了很久,他终于开口说道:“我想,你最好详细说说你的这起事故。”

“我认为我应该把真实情况告诉你。”我回答。

“我和你想的一样。”他缓缓地说。

因此,我把实情毫无保留地告诉了他:“我是《晨邮报》的战地记者,叫温斯顿·丘吉尔。昨天晚上,我从比勒陀利亚的监狱里逃了出来,准备去边境。你能帮帮我吗?我会给你很多钱的。”

很久之后,他缓缓地站起身,关上门。我的心突然坠入了绝望的深渊,我不确定他究竟出于何种目的这么做。然而,他突然走到我的身边,把手伸向我。

“上帝保佑,你安全了。在方圆20英里内,只有我不会把你交给布尔人。放心吧,这里是英国人的居住地,我们一定会帮助你的。”

时至今日,我依然能回想起当时那种让我松了一口气的感觉。我刚刚还以为自己走投无路,突然之间就拥有了朋友、吃的和帮助。我就像一个即将淹死的人,侥幸被人救上岸,还意外地得知自己赌赢了。

他向我介绍了自己。他是德兰士瓦煤矿的经理,来自英国,叫约翰·霍华德。前几年,他加入了南非国籍,成了一名自由民。这次布尔政府没有征他入伍,一则是因为他在加入南非国籍之前曾是英国人,二则是因为他贿赂了当地的官员。为了维持矿井在战后恢复生产,政府允许他带着另外几名英国人继续留在矿上。除了他和他的秘书之外,还有2名苏格兰矿工和1名兰开夏郡的司炉也在矿上。他们全都是英国人。在这段时间里,当局要求他们必须坚持中立的立场。约翰·霍华德先生如今是德兰士瓦共和国的自由民,他收留我的行为如果被发现,就会被以叛国罪判处死刑。

不过,他却说:“没关系,我们会处理好这个问题的。”随后,他继续说道,“今天下午,地方治安人员还来这里查问了你的踪迹。他们接到通缉令之后,立即在这个地区严加防范,还通知了铁路沿线。”

我请他给我一把手枪、一名向导和一些食物,最好再给我一匹马。我准备趁着夜晚绕开人多眼杂的居民区和铁路,赶往海边,因为我不想连累他。

但是,他坚持要为我打算。他很谨慎,思虑周到。因为敌人遍布我们的周围,矿上有很多卡菲尔人,还有两个荷兰女仆也睡在楼里。

“你肯定饿了吧。”他指着那台制苏打水的冷饮机和一瓶威士忌,让我自便。说完,他急急忙忙地去了厨房。很快,他就拿着一大堆吃的回来了,里面还有一块上好的羊腿肉。之后,他留下我一个人在房间里风卷残云,自己从后门离开了。

刚过一个小时,霍华德先生回来了。吃饱喝足之后,我的体力恢复了,我很有信心能够成功逃脱追捕。

“都安排好了,”他说,“我得到了那几位同胞的大力支持。今天晚上,我们就要把你藏进矿井里。在我们想出办法帮你出境之前,你必须一直待在那里。现在,我们需要解决的是食物问题。每天,荷兰女仆都亲自伺候我吃饭。看到羊腿少了一大块,厨师肯定会打听的,所以我必须连夜想一个理由搪塞他们。现在,我们就送你下井。放心吧,我们会让你舒适地度过这段等待的时间。”

天快亮时,霍华德先生带着我穿过小小的院子,来到围墙里的升降机旁边。迪尤斯纳普先生紧紧握住我的手,他来自英国西部的奥尔德姆市。他小声对我说:“奥尔德姆选民下次肯定会把票投给你的。”门开了,我们乘坐升降车来到井底。两名苏格兰矿工正在那里等我们呢,他们打着灯笼,还提着一捆东西。直到后来,我才知道他们提的是毛毯和棉被。我们就像走迷宫一样不停地拐来拐去,很久之后才来到一个凉爽的洞里。这里的空气很新鲜。霍华德先生拿出几根蜡烛、一盒雪茄烟和一瓶威士忌酒递给我,矿工把那捆东西放在洞里平坦的地方。

“这些东西由我自己保管,不会引起麻烦。”他说,“接下来,我们得商量商量你明天的食物怎么解决。”

离别时,他们再三叮嘱我:“不管发生什么事,你都要待在这里。天亮之后,会有很多卡菲尔人来到矿上。但是,我们会多多注意,不让他们靠近这里。迄今为止,这些人毫不知情。”

四位朋友提着灯笼依次走出矿洞,只剩下我一个人。在矿井里的黑暗之中,我感受到生命的可贵与神圣。我相信自己一定能够重获自由,因为我已经经历了这么多的磨难,还数次感受到绝望。我不再因为自己有可能再次被捕而担心,也不再因为自己有可能受到侮辱而担心,更不再因为自己的下半生有可能在监狱里度过而担心。我想象着自己回到部队,享受着自由自在的生活,随心所欲地追求刺激和冒险,并且因为这次越狱的伟大举动得到人们的敬仰。我美滋滋地想着,过度劳累之后的身心放松使我很快就沉入了甜蜜的梦乡。

————————————————————

(1) 朱伯特:南非政治家。1877年,英国侵占德兰士瓦,朱伯特于1880年,率领布尔人进行抵抗。