马蒙德山谷

印度边境的景致和人都是无与伦比的,驻营在印度边境真是美差一件。在峭壁耸立的山谷下面,高山上融化的雪水流淌着,溅起的水滴像玉珠。大峡谷像迷宫般向前延伸,部队顶着古铜色的苍穹不断向前穿行。也许是因为融入这粗犷的美景中了吧,当地人的性格和环境同样豪放。除了在收获的季节里为了生存而暂时休战之外,当地的帕坦人总是战事不断。在这里,每个人都既懂政治也懂宗教,而且还骁勇善战。每一个土坯垒就的大屋都是一个堡垒,屋上的防护设施一应俱全,有防护墙、射击孔、角楼、吊桥、护卫塔等。每一个村庄都有防御工事;家族之间、家与家之间、户与户之间,似乎都有仇。形形色色的部落联合体和数不清的部落之间有无数的新仇旧怨需要清算,每一笔账都要算得一清二楚。在他们的社会生活中,他们不仅在收获季节里有一套规矩,还有一套人人都能严格遵守的特别复杂的礼仪规范。懂得这套规矩并能恪守礼仪的人即使手无寸铁,也能够在边境上自由行走。但是,假如有任何一点逾越规矩的行为,就会有性命之忧。所以,帕坦人的生活从不寂寞。这里地广人稀,自然条件优越,充裕的阳光和水源哺育着群山中肥沃的土地,因此,为数不多的当地人很轻松地就能收获足够的粮食。

19世纪为这块隔绝于人世的美好地方带来了两样东西:一是大英政府,二是后膛装弹式步枪。前者是不折不扣的累赘,后者是不折不扣的好东西,拥有它是一种奢侈。和步枪相比,冲锋枪用起来更加便捷。在印度高原上,人人都想得到这些东西。每一个家庭都因为弄到在1500码开外仍有准确杀伤力的武器而狂喜不已。有了这种武器的人可以躲在山上,从很远的地方射击山下的骑手,还可以待在自己家里朝一英里外的邻居开火;甚至村庄与村庄之间即使足不出户,也能交火。因此,当地人宁愿出天价,也要买到这种伟大的科学技术产品。在枪支走私犯和流窜于印度各地的盗枪贼的共同努力下,边境上这种人人想要的武器越来越多,甚至极大地强化了帕坦人对基督教文明的崇拜之情。

大英政府的行动非但无法令人满意,甚至让人非常扫兴。假如帕坦人冲出群山来平原上抢粮,大英政府会把他们赶回山里,而且之后还会有一系列的连锁反应,有时还会派出讨伐大军大张旗鼓地进山讨伐土著人,让他们赔偿自己造成的损失。假如这些讨伐队进山之后打了就走,那么没人会在意;原本,印度政府奉行“杀完就走”政策,所以讨伐队常常打了就撤了。19世纪末,这些入侵者开始开山修路,最有名的就是那条去往奇特拉尔的大路。为了保护公路的安全,这希尔修筑堡垒,对当地人软硬兼施,或者向当地人发放补贴,或者威胁当地人;没人反对前一种方法,但是,帕坦人非常厌恶这种不停修路的做法。大路两旁的人必须保持安静,既不能向路上的行人开枪,也不能在大路旁交火。对帕坦人而言,这样的要求太苛刻了,由此发生了一系列争执。

* * * * *

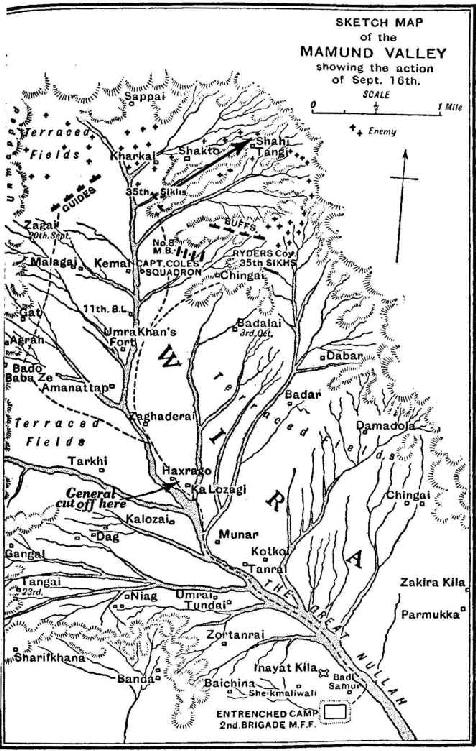

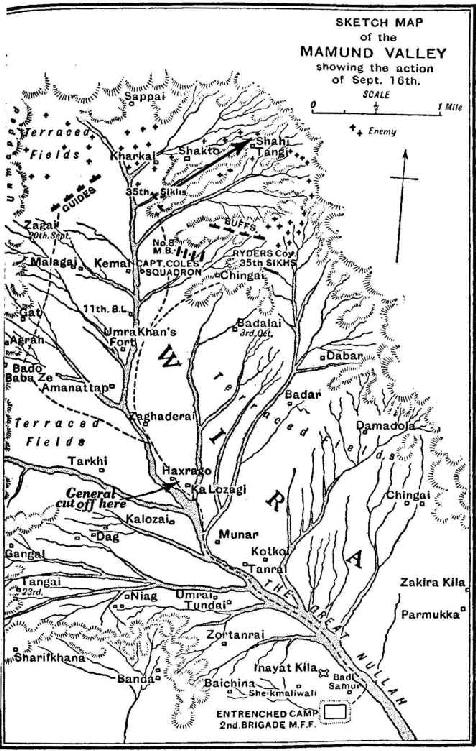

要想向莫赫曼德进军,必须经过马蒙德山谷。这个山谷大概有十英里宽,是个箕形盆地。马蒙德人臭名远扬,所以我们尽量避开他们,也从未与他们有过过节。但是,我们的营地里随处可见漂亮的帐篷、成群的骡、马、驴和骆驼。马蒙德人根本无法抵制这种诱惑。夜幕降临之后,我们在四边形的营地中燃起篝火,这使坐在篝火旁的我们成了他们的活靶子。单人狙击是不可避免的,天刚刚黑,我们的先锋旅就成了靶子。还好只有几个人受伤了,损失不算大。吃晚饭时,我们有一段时间不得不熄烛火,宾登·布拉德爵士从容地享用了晚餐。次日清晨,我们毫不理会马蒙德人的挑战,继续挺近纳瓦盖。但是,土著人情绪激动,不肯善罢甘休。两天后,我们的第二个旅刚刚抵达那里,好几百个手持形形色色武器的当地人向我们的队伍开了整整三个小时的火。幸好营地周围有防御战壕,而且绝大多数官兵也已经掘出了浅浅的壕坑。但是,晚上清点的时候,发现我们损失是惨重的,很多马和驮运物资的牲口被打死了,还有近40名官兵失去了宝贵的生命。接到报告后,宾登·布拉德爵士下令立即还击。杰弗里斯将军是第二个旅的指挥官。他奉命于第二天挺进马蒙德山谷,严惩野蛮凶残的敌人。他们将彻底扫荡整个山谷,炸掉水库,毁掉所有庄稼,尽量摧毁山谷里的堡垒。不管是谁,只要敢阻挡他们前进,杀无赦。宾登爵士对我说:“假如你想看打仗,你可以返回加入杰弗里斯的部队。”因此,我和一个返回第二个旅的孟加拉骑兵一起小心地穿过两个营地间的10英里地,在傍晚时分抵达杰弗里斯的指挥部。

一整夜,营地上空子弹都没停息过,还好我们每个人都有一个地壕可以隐蔽。此外,我们还采取了妥善的措施保护马和骡子。9月16日清晨,由一支孟加拉骑兵中队作为先锋,全旅人马呈战斗队形向马蒙德山谷挺进,很快就均匀分布在宽大的山谷中。全旅分成三支独立分队,呈扇形散开,每支分队都肩负着自己的讨伐任务。很快,我们又分散成稀稀拉拉的小股部队,因为整个旅只有不到1200人。中间那支分队得到的命令是冲到山谷的尽头,我被分配跟在这支分队的骑兵队里。

我们悄无声息地来到了山谷尽头,村庄里和平原上连个鬼影都没有。我们从望远镜里看见,一个圆锥形的小山上聚集了很多人。我们于是下马准备战斗。我们在700码外,15支卡宾枪同时朝山上开火,子弹在我们藏身的小树林里飞蹿着,山上硝烟弥漫。这场冲突持续了大概一个小时。这时,步兵越过平原,越来越靠近我们了。他们到达之后,决定由第三十五锡克兵团的先锋连攻占山头,剩下的两个连沿着这座山左侧的一个山坡边攻击边向一个村庄挺进。遥看山上的大石头和山下的玉米地,这个村庄的屋顶若隐若现。骑兵则负责在平原上布防,并与旅长手下由东肯特团的人马组成的预备队保持联系。

我决定跟随第二组一起攻打村庄。我把马丢掉,和步兵一起爬山坡。骄阳似火,酷热难耐,我们步履沉重,艰难地往山坡上爬,翻过大石块,穿过玉米田,有时走在寸草不生的山坡上,有时走在高低不平的石道上。除了山上偶尔打来的几声冷枪,没有其他的事情发生。我们越爬越高,眼前出现了椭圆形的东西,看起来很像马蒙德山谷。我坐在一块石头上休息,一边打量山下,一边擦拭眉毛上的汗水。当时大概11点钟了。我最先注意到的是部队消失了;几个下了马的骑兵零星地分布在半英里外的山脚下,远处被摧毁的堡垒正在燃烧,还冒出一缕缕细烟。大部队呢?几小时前,我们出发时有1200多人,如今全都被大山谷淹没了。我拿起望远镜,开始搜索山下的平地:泥巴垒墙的村庄和堡垒随处可见,深深的河道和水库在阳光下熠熠闪光,偶尔还能见到一些零星分布的树林和耕地,唯独不见英印旅的影子。

我这才猛然发觉我们这组人数很少,包括我在内,只有5名英国军官,大概85名锡克兵。现在,我们这几个人就在令人生畏的马蒙德山谷的顶端,准备讨伐山里最偏僻遥远的村庄。我刚从桑赫斯特军校毕业没多久,还能记得课程中和“兵力分散”有关的警告。我们现在的形势和早晨大军出营时的谨慎小心形成了剧烈的反差。但是,我和大部分莽撞的年轻人一样想找点麻烦和刺激,果不其然。

我们来到了这个小村庄,和其他村庄一样是空的,除了几间土屋。这个村庄坐落在一个山坡上,和后面的群山连成一片。我与八名锡克兵和一名军官躺在小村朝山的那一面休息,其他人坐在土屋后休息,也有人走进土屋里开始搜索。一刻钟过去了,平安无事。这时,连长来了。他对少尉说:“我们准备撤退,你负责掩护。在我们撤到下面的那个山丘上之前,你不要撤退。”说完,他补充道,“预备队好像没有及时跟上来,团长觉得我们在这里孤军奋战太危险了。”

我觉得这种担心很有必要,我们又等了十分钟。我仍然看不见我们连的主力,我想,他们肯定在朝村子下面的那个山丘上撤退呢。突然之间,山边沸腾了。鲜艳的旗帜到处飘扬,利刃从岩石后闪现出来,周围响起了巨大的爆炸声,我们前方冒出了几缕硝烟。在我们的上方,那些身穿蓝色或白色衣服的人影分别从1000英尺、2000英尺、3000英尺的高山上现身了。他们行动敏捷,像猴子爬树似地爬下山上的岩脊,四周想起了呐喊声。砰!砰!砰!哝!哝!哝!山上硝烟四起,那些身影渐渐逼近我们。8个锡克兵各自为战,接连射击。那些满怀敌意的人影接连不断地从山上下来,在我们前方100码处聚集起来,至少几十个人。这些靶子太诱人了!身边的锡克兵手里把步枪借给我,并高兴地递子弹给我。我认真瞄准,不停地射击聚在石头后面的人;我们趴在地上,尽管四周子弹呼啸,我们却安然无恙。我们终于找到了冒险的机会,就这样一刻不停地打了整整五分钟。战争很激烈。

这时,一个英国人的声音从我们身后传来。原来,营副来了。“快撤!我们在山丘后面掩护你们,时间不多了。”

借给我步枪的那个锡克兵往地上丢了八九颗子弹。军纪规定,不能把任何枪支弹药留给土著人。也许这个锡克兵太激动了吧。幸好我想到了这一点,把子弹捡起来,递给他放回子弹袋里。我们组的其他人已经开始撤退了。突然,石头后面,子弹不停地猛扫过来,到处都是喊叫声。我估计,正是在这一瞬间,我们有五六个人全都躺下了。我没有猜错,三人负伤,两人阵亡。其中一个仰面躺在地上,痛苦地蹬着腿;还有一个人胸部中弹,鲜血汩汩地流着;我身后的那位英国军官不停地打转,他脸上鲜血淋漓,一片模糊,他的右眼被打出来了。这的确是一次冒险。

在印度边境上,帕坦人会把俘虏剁成碎片,所以,必须带走所有的伤员。此时,营副带着一个锡克人准尉、一个英国少尉和两三名士兵折返回来了。我们一起扶起伤员,跌跌撞撞地往山下撤。我们十一二个人搀扶着四名伤员,在那几间屋子中间穿过,来到一块光溜溜的空地上,看见连长和五六个兵正等着我们。我们的掩护部队应该在下面150码开外的那个山丘上,但是目前却看不见他们,估计在下一个山丘吧。机关伤员抗议停下来,但是我们必须继续拖着他们往前赶。我们全都架着伤员,没有谁能空出来当后卫。我猜测,我们不久就会遇到麻烦。正当我们在这块空地中间行走时,山上的屋后突然窜出二三十个人,他们手里挥舞着大刀,还用枪乱扫射。

我只能片段地记起之后发生的一些事情。一名帮助伤兵的锡克兵被打中了腿,痛得哇哇乱叫,包头巾也散开了,长发飞舞,看起来就像一个悲惨的玩偶,脸都变形了。从后面赶来两个人扶住伤员,我和新来的少尉则拖着悲惨的玩偶快速朝前走。幸运的是,我们当时在走下坡路。估计他被路上的尖石头扎痛了,要我们放开他,想自己走。他不是爬就是蹦,踉踉跄跄地,但走得很快,命保住了。我往左边看去,发现营副也中弹了,4个兵正架着他往前走呢。他太沉了。这时,五六个手持大刀的帕坦人从房子后面冲了出来。见此情形,那几个兵撒手就跑,可怜的营副被丢在了地上。一个领头的帕坦人冲上前来,挥舞大刀向营副砍了三四刀。当时,我只想杀死这个家伙。我在校期间曾得过击剑奖牌,再加上我当时身上带着锋利的军刀,因此,我决心与这个家伙进行殊死搏斗。看见我向他走去,这个野蛮的家伙在相距20码左右时用左手拾起一块大石头扔向我,然后不停地挥着手中的刀。我看见还有人在他身后不远处等着我,因此决定不用刀。我拔出手枪,第一枪没打中,第二枪依然没打中,第三枪到底打没打中,我也不确定。总之,他转身跑了两三码,藏到一块大石头后面了。周围都是枪声,我环顾左右,才发现自己孤身一人。我撒开双腿,不顾一切地跑,子弹在我身边穿梭。我跑到第一个山丘前,上帝保佑,锡克兵正在下面那个山丘后面守卫着。他们使劲地冲着我打手势,很快,我就回到了他们中间。

要想回到平原,我们还得继续沿着山脊走四分之三英里。敌人顺着我们两侧的几条山顶飞奔而来,还不断从两侧射击我们,他们想切断我们的退路。我们一直在缓慢地向下撤退,我记不清我们究竟走了多长时间才到谷底。我们大概有20人,6名受伤的锡克兵和2名受伤的军官。我们丢下那十几个或死或伤的士兵和1名阵亡的军官,帕坦人肯定把他们剁成碎片了。

撤退期间,我把一个死亡士兵扔在地上的步枪和弹药捡起来,朝左侧距离我们80码或120码开外的山顶打了三四十枪。我确信,我所打的每一枪都是经过认真瞄准的,我绝对不会不瞄准就瞎放枪。在这种边跑边撤退的情况下,人跑得气喘吁吁,或是因为太紧张,或是因为太累,以至于两手不停地发抖,这给射击造成了最大的困难。

到达谷底时,我们带着伤员胡乱地围成一堆。谷底,有我们连留下的一名中校营长、几名勤务兵和预备队,在等着我们。我们把伤员安置好,所有幸存者都比肩而立,排成两排。二三百名土著人呈度半圆形散开,围着我们。白人军官想方设法地把锡克兵聚拢在一处,尽管这种队形就像一个巨大的靶子,但目前只能这么做。不管怎么说,这种队形比兵力分散强一些。与此同时,异常兴奋的帕坦人也聚集在一起。

中校对我说:“东肯特团距离这里不到半英里,想办法通知他们来支援我们,不然的话,我们全都完了。”

我正准备转身出发,突然有了一个顾虑:也许我走了之后,这个连可能被全部消灭了,而只有我气喘吁吁、不顾一切地跑回去报告这个坏消息,并请求援助,我是解释不清楚的。

“长官,我需要书面命令。”我说。

中校惊讶地东翻西找,终于摸出笔记本写了起来。此时,嘈杂声中突然响起连长的命令声,他命令士兵不要随便开枪。突然,一声令下:“齐射,准备,打。”只听“轰”地一声,至少十几个土著人倒在了地上。第二次齐射,土著人动摇了。第三次齐射,土著人退到了山脚下。冲锋号吹响了,大家呐喊着,终于度过了危机。这时,东肯特团的先头小分队也赶了过来。感谢上帝!我们转败为胜了。我们这才用了午餐,但是每个人都不轻松,因为在天黑之前,我们还会有很多麻烦。

* * * * *

东肯特团到达后,为了运回营副的遗体并挽回面子,我们决定打回山坡上。这一仗一直持续到下午5点钟。

在这段时间里,另一个隶属于第三十五锡克团的连正从我们的右侧往山上进攻,他们的遭遇更加悲惨。回到谷底的平原上时,他们只带回了十几名伤员,把15名士兵和几名军官都丢在山上喂狼了。夜幕降临山谷,顶着暴雨,早晨仓促派出的各支分遣队踏着月色回到营地,野蛮的敌人也跟在他们身后追踪而来。我跟着伤亡惨重的第三十五锡克团和东肯特团一起回到营地。我们走进营地附近的战壕时,天彻底黑了。其他各路人马也都陆续归队。尽管损失不大,但大家都觉得不能让人满意。但是,将军和他的参谋们去哪里了?还有那支骡拉炮队呢,怎么也不见踪影了呢?

营地周围有重兵把守,不时有枪声传来,我们抓紧时间吃了点东西。两个小时之后,将军依然不见踪影。直到现在,我们才知道他不仅带着炮队,还带着十个白人军官和半个连的士兵。突然,炮声从大概三英里之外的山谷中传过来。没过多久,又响了二十几炮。之后,一切都陷入了沉寂。发生什么事了?在一片漆黑的夜里,将军的炮队在向谁开炮呢?根据炮声判断,他们距离开炮的目标不太远,他们肯定与敌人处于胶着状态了。但是,他们是否在用这几声炮响寻求救援呢?我们应不应该派出援兵呢?肯定会有主动请缨的人。因此,高级军官们紧急就这件事展开商讨。一旦有意外发生,人们总是无暇顾及规矩,因此,我也加入了他们的讨论。最终决定,在夜里,不派任何部队出营。大山谷里到处都是障碍和陷阱,在月黑风高的夜里派出一支人马乱打乱撞,只能使情况更糟糕。况且,营地本身也可能受到攻击,派出人马无疑会削弱营地的战斗力。无论将军和炮队此时此刻在哪里,他们只能坚持到天亮。山谷里再次传来炮声,这意味他们还未被消灭。在初次面对战争的焦虑和紧张后,我清醒地意识到战争并不是快乐的冒险。我们现在身处险境,任何可能都会成为现实。当天夜里,他们作出决定,明天天亮,就让步兵掩护孟加拉轻骑兵中队出营援救将军。这会儿,午夜已经过去,我也顾不上脱掉马靴,抓紧时间休息了几个小时。

对我们而言,开阔的谷地在光天化日之后并不那么可怕。最终,我们在一个土屋小村里找到了将军和他的炮队。看样子,他吃了很多苦,头部还受了伤,好在并不致命。夜幕降临时,他带着人马钻进几间作为临时堡垒的屋子里。此时,马蒙德人也进村了。整个晚上,战斗都在一间间屋子、一条条小巷里辗转。村子对于将军而言,就像迷宫一般,所以只能在黑暗中坚守;但是对于袭击者而言,对地形了然于心,犹如在自己家里打仗。他们翻墙入户,刀光剑影,子弹穿梭。这是一场近似于肉搏战的仗,敌中有我,我中有敌,彼此对射;钢炮被当成手枪使用,用来对付两三码以外的敌人。死伤的士兵有1/3多,十个英国军官中有4个受伤了,所有骡子非死即伤,空气中弥漫着血腥的味道。死里逃生的军官们个个面如死灰,好在,如今一切都结束了。我们把受伤的骡子打死,并抽时间吃了点早餐。

回到营地后,将军爬上远处的一个山头上,借助于日光反射作用,联系上了远在纳瓦盖的宾登·布拉德爵士。在前一夜,宾登爵士和我们的先行旅也遭到了猛烈的攻击,损失了二三十个士兵和几百头牲口。宾登爵士让我们继续留在马蒙德山谷,用刀与火把山谷削平。我们谨慎地执行他的命令,有条不紊地逐个村庄进行,填平水井、烧光房屋,炸平塔楼、焚完庄稼、砍秃大树、炸毁水库,以此惩罚敌人。我们很容易就毁了那些坐落在谷底平原上的村子,土著们只能坐在山上眼睁睁地看着这一切。但是,当我们开始向山脚下的村庄进攻时,土著人开始奋起抵抗。我们每毁灭一个村子,就要损失二三名英国军官和15名到20名士兵。我不知道这样做是否值得。半个月后,整片山谷变成了一片废墟。总之,我们的颜面算是保全了。

马蒙德山谷