马拉坎德野战军

帕坦人(1)发生叛乱,我正在古德伍德的草坪上一边挣钱,一边享受秀美的天气。从报纸上,我了解到宾登·布拉德爵士率领的一支由3个旅组成的野战军正在那里。我马上拍了一封电报给他,提醒他信守承诺。之后,我乘火车赶到布林迪西,以便乘坐印度邮船。我把威廉·贝雷斯福德勋爵搬出来为自己压阵,请他帮我在将军面前说些好话。趁着我还没有离开维多利亚,他在马尔伯勒俱乐部热情地款待了我。贝雷斯福德家族的人全都风度翩翩,他们让人觉得这个世界上的每个人都是非常重要的。他告诉比我年长很多的俱乐部朋友,说我今晚要去东方,上战场了。至今,我依然清晰地记得他当时的神情。对于我的去向,大部分人都会说“他要去印度”,他却说“去东方”,因此给我留下了非常深刻印象。在那一代人的心目中,东方代表着冒险之路,也代表着臣服英国的地方。他们问我是不是要去前线?我只能说但愿能去。他们的热情和友好,让我感觉很舒服。

我正巧赶上了这列火车,兴致昂扬。

乘船去印度一次就够了,再去就会厌烦了。此时正值一年中最热的季节,红海更是热浪滚滚,几乎让人无法喘息。当时只有人工拉摇的布风扇,还没有电扇。拥挤的餐厅里,布风扇不停地吹着,饭菜味夹杂在热乎乎的空气中,更加使人心里焦急相比,这些反而抵消了一部分身体上的不适。我放弃了两个星期的休假。到达布林迪西时,我没有接到宾登·布拉德爵士发来的电报。我想,等到我抵达也门的亚丁市时,布拉德将军的电报肯定就来了。到了亚丁以后,我焦急地等着船上的乘务员分发电报,我绝望地发现依然没有我的电报。不过,在抵达孟买之后,我终于接到了将军发来的电报。电报里说:“极难,没有空缺位置,先当战地记者,我尽力安排你进来。”

首先,我必须去班加罗尔的团部,换言之,我必须搭乘两天的火车与我想去地方背道而驰。看到我提前归队,团部惊讶极了,不过,他们还是很欢迎多一个少尉值班的。这时,《先锋报》聘我为战地记者。与此同时,母亲在英国也与《每日邮报》达成协议,《每日邮报》同步发表我的稿件,按照每一栏目5英镑的价格向我支付稿酬。我带着报社证明,惴惴不安地把宾登·布拉德爵士的电报呈交给团长。尽管电报无法和正式的公函相比,但是上校批准我去试试。我感觉,上校对我还是很不错的,命运也算慷慨地优待了我。当天晚上,我背上行李,带着一个侍仆,赶往班加罗尔火车站,买了一张火车票,打算先去瑙谢拉(2)。我把一小袋卢比交给印度售票员,他把一张普通火车票从小窗口递给我。我惊讶地问他瑙谢拉距离这里有多远,这位印度售票员很客气,他看了一眼火车时刻表,不以为然地告诉我说2028英里。印度真大啊!这就意味着,在炎炎酷暑中,我必须在火车上度过5天的时间。我的旅途比较孤单,幸好有很多书与我为伴,因此时间过得很快。印度的火车车厢四周用皮草包着,厚厚的百叶窗为我遮挡了骄阳,圆形的湿草扇增加了这种凉爽。我在这个阴暗的车厢里度过了5天的读书生活,晚上靠油灯照明,白天靠透进来的太阳光。

宾登·布拉德爵士

当路过拉瓦尔品第的时候,我下车了。我想回见一下我的一个朋友,他是拉瓦尔品第第四龙骑兵近卫团的少尉。尽管这里离前线还有几百英里,但是气氛也很紧张。当地的驻军被停止了一切休假,随时待命。我在那里待了一天一夜。晚饭后,我们仍聚集在饭堂,看一场气氛热烈的即兴演唱会。气味最能将人带回过去,其次就是旋律了。只要是我经历过的,哪怕是战争的旋律,我也会记忆犹新。我决定,在我下一次回家时,我将把这些旋律用留声机刻录下来,以便我能坐在椅子上,一边抽着雪茄,一边回味那些过去的人和事,以及与他们一起共事的画面。这些画面也许在回忆中会显得有些苍白无力,但都是真实的,可以为我会放过去的美好时光。我还记得士兵们的歌声,他们唱的是一首叫作《新式照相》的歌。歌词描写的是当时刚刚上市的一项新照相技术(3),这种技术可以透过不透明的物体拍出像来,包括屏幕。我第一次听到这首歌,隐约觉得不久的将来,人和人之间将没有隐私可言。我还记得其中几句歌词:

你眼中的所有东西背后都有令人害怕和令人恐惧的东西,这就是新式照相。

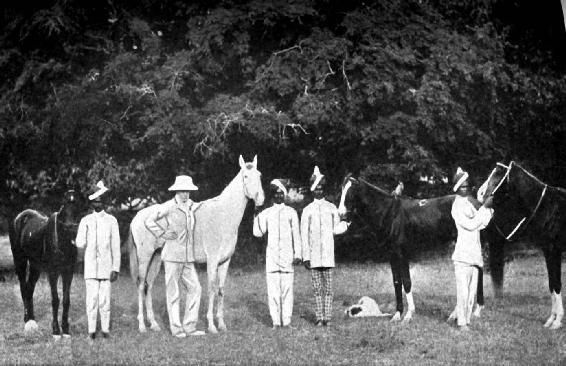

马球比赛厂

当时我们觉得有点可笑,后来的报纸证实了。据报道,将来人体内的每一根骨头都能被看到。我还记得一首合唱歌:“英国问:危险即将到来,印度人选择反抗还是等死?”对唱的人绝佳地回唱道:“远在大洋彼岸的伟大的白人妈妈,愿她永远主宰帝国。我们祝她健康长寿、江山永固。”

我受这种情绪的感染,也激情万丈,这次宴会后,我更加振奋了。不过,我时刻提醒自己不可轻狂,因为当时的团与团之间并不是十分和谐。第四龙骑兵近卫团的以为军官曾经发电报给我所在的团,“从你们团调入第四龙骑兵近卫团的最低要求是什么?”,我团上尉的回复是,“一万英镑、一个贵族头衔,一套行李。”第四龙骑兵近卫团极为恼火,觉得受到了歧视。后来,1898年和1899年的两场马球锦标赛,更增加了比赛的激烈程度。

* * * * *

回归正题,我不能让读者跑得太远,因为我还在火速赶往前线的路上。

离开班加罗尔后的第6天早上,我终于到达了瑙谢拉火车站,这里是马拉坎德野战军的卸货地点。我乘坐一辆双轮马车,在酷热难耐的大平原上,驰骋了40英里,中途还停下来换了几次马匹。后来,沿着崎岖不平的马拉坎德山隘陡峭的山坡艰难地爬行。

早在3年前,宾登·布拉德爵士就已经把这个山口攻下来了。如今,这个山的山顶上驻扎着一个由各个兵种组成的旅和它的总司令部。我满身黄土地出现在参谋部,可是那里的将军带领快速突击部队出去打奔纳的瓦尔人了。这个部落很难对付,他们已经在一个山谷中生活了几个世纪,击退了所有的外来者。1863年,帝国政府派了一支远征队去奔纳,结果爆发了英印历史上的翁比拉战役。奔纳瓦尔人誓死不降,在臭名远扬的皮克特悬崖上与远征军打响了持久战,印度兵和英国兵死了足足几百人。没有任何人知道宾登·布拉德爵士要用多久才能对付这些闻名于世的悍匪。这时,他们安排我自己找一个帐篷安置铺盖,并且让我和参谋们一起用餐。我谨言慎行,服从他们的安排,因为我不想刚刚到新的环境中就出现差错,使自己声名扫地。关键是,我是费尽千辛万苦才爬上来的。

将军恩威并施,仅仅花了5天就征服了奔纳瓦尔人。不过,在我看了,时间过得真慢。在这几天时间里,我掌握了一个新本领。在此之前,我非常讨厌威士忌酒的味道,因而从来不喝。我想不通,这么多军官为什么频繁地要威士忌加苏打。我喜欢红白葡萄酒,特别喜欢香槟酒;如果因为特殊场合的需要,我也能喝一小杯白兰地。但是,我从来不碰这种有烟味的威士忌。这里热得要命,虽然我还能忍受,但是真是难受极了。5天以来,除了茶之外,要么只有温水、温水加威士忌或者温水加酸橙汁,其他的一无所有。我决定尽力试试这几种选择,既然下定决心了,我就要克服肉体上的弱点,竭尽所能地适应战地情况。两天过去了,我再也不厌恶威士忌的味道了。而且,从此之后,直至一生之中,我不但不再讨厌威士忌,反而渐渐习惯并且喜欢上了曾经令我反感的味道。时至今日,尽管我饮酒很有节制,但只要是在合适的场合,我从未在威士忌酒面前退缩。要知道,威士忌酒可是生活在东方的白人军官所喝的基本饮料。

当然,在当时的英国,喝威士忌酒是一个新生事物。我父亲从不喝威士忌,除非到了非常阴冷的地方,或者在荒郊野外打猎时。他生活的年代流行“白兰地加苏打”,那时,喝白兰地加苏打水是绅士的行为。但是实践证明,倘若不偏颇地说,在日常生活中,和白兰地加苏打比起来,经过稀释的威士忌酒的确更加实用。

在马拉坎德山顶上,既然我卷入了这个话题。我就必须说明,和当时的大学生所受的教育不同,我和其他年轻军官所受的教育是另类教育。牛津和剑桥的大学生喝起酒来肆无忌惮,他们甚至举办正式宴会或者成立俱乐部,直到每个人都喝得烂醉如泥为止。而在桑赫斯特军校和军队,情况完全不同,醉酒是非常丢脸的行为,不仅会受到体罚,还会被社会指责,而且喝醉酒的军官会面临被革职的处罚。除了在一些周年庆祝会上或者在非常特别的场合,我蔑视醉鬼,这一切都源于我从小所受的教育和训练。我真想根据大学里的那些嗜酒的学生们的酗酒程度,用鞭子抽打他们,让他们受到应得的惩罚。我认为酒是众神赐予人类的厚礼,不能糟蹋。尽管我如今能够宽容酒鬼、禁酒论者和其他贪婪的人,但是,我当时非常憎恶他们。当时,下级军官都非常走极端,认为应该使劲地脚踹那些不许别人喝酒的人和喝醉酒的人。当然,在大战的熏陶下,我们如今变得理智多了。

在这5天之中,我从各个方面为即将到来的军事行动做准备。我必须把行军包里的东西备齐,还要买两匹好马,雇一名马夫。按照英印军队在战争时期的习惯,在为前一周阵亡的军官举行完葬礼之后(当然前提是有葬礼的情况下),就要拍卖他们的遗物,包括他们的衣物。对阵亡的军官而言,这真是太不幸了,但对我而言,这倒是很划得来的。正是在拍卖会上,我备齐了所有的行头。但是,看着他们随随便便地把阵亡战友的遗物拍卖给陌生人,包括大衣、靴子、衬衫、手枪、水壶、毯子和锅等物品,我未免觉得不太人道。但是,这样做符合节约的最高准则,也是有一定道理的。拍卖市场运营很正规,不需要支付任何运输费用。其实,死者的遗物是以垄断形式拍卖的,和那些寡妇或母亲比起来,营地上的拍卖师显然更加了解某某上尉或某某副官的遗物值多少钱。他们不仅这样处理阵亡军官的遗物,也这样处理阵亡士兵的遗物。但是,我必须承认,几个星期后,当我第一次把一位前一天刚刚阵亡战友的绶带披在肩上时,我觉得非常难过和悲痛,因为就在前天我还亲眼看到他在战场上浴血奋战,并为此献出了宝贵的生命。

下面,我应该向读者介绍这次战役的结局了。三年来,英军始终驻守在马拉坎德山隘的顶峰,扼住了山下公路的咽喉。这条路以斯瓦特山谷为起点,途中绕经其他山谷,穿过斯瓦特河,延伸至奇特拉尔。当时,奇特拉尔是军事要冲,虽然从那以后看似平安无事,但在当时是特别重要的。斯瓦特山谷里的土著人把山谷视为自己的领土,因为他们祖祖辈辈都在那里出生、生活、死去。对于英军出现在这里,他们绝对不能容忍。实际上,他们的反应是理所当然的,但是政府却认为这是因为宗教原因导致的。当地的土著开始攻击查克达拉山上的小堡垒和马拉坎德山隘的守军。查克达拉堡垒矗立在一块像一个小直布罗陀山的大岩石上,保卫着斯瓦特河上的长吊桥。土著人误入歧途,打死了很多当地爱好和平的妇女和儿童。在土著的突然袭击下,英军在防守马拉坎德山隘的过程中也曾经出现过危机,最终平安度过了。在黎明的阳光中,第十一孟加拉长矛轻骑兵团和向导骑兵团把这些残暴至极、顽固不化的土著从斯瓦特山谷的一边赶到另一边,声称有很多土著人死在他们的枪下。查克达拉堡垒保住了,从围困中脱身而出。铁索桥没有受到任何损伤。此外,他们还降服了英赫曼德人。英赫曼德人是白沙瓦地区的另一族土著,特别难对付。由4000牲畜和12000人组成的讨伐大军将通过这座铁索桥,穿过山里的迪尔和巴米尔山谷,途经马蒙德地区,最后回到位于印度大平原的文明世界里。

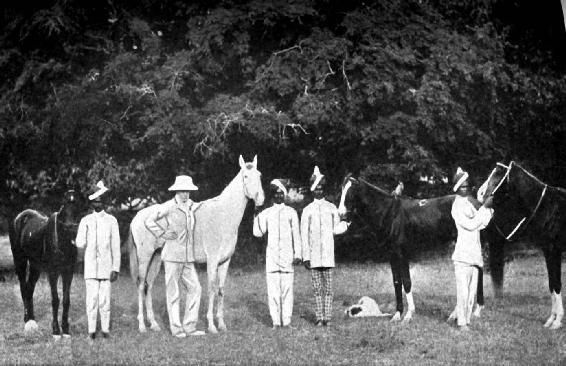

作为一名经验丰富的指挥官,宾登·布拉德爵士兵不血刃地征服了奔纳瓦尔人,回到了营地。他了解这些野蛮的土著,知道与他们谈判应该采取什么方式。帕坦人也是一种非常奇怪的人,他们有着骇人听闻的报复方式和形形色色的恐怖风俗。他们尤其善于讨价还价,假如强大的对手能平等地与他们进行谈判,他们也会平静下来。如此一来,很容易就能与他们达成协议。除了发生过一次很快结束的小战役之外,宾登·布拉德爵士非常顺利地解决了与奔纳瓦尔人的冲突。在这次战役中,宾登的副官芬卡斯尔勋爵和另一位军官获得了维多利亚十字勋章,因为他们在危急中冒着生命危险救出了一名伤员。在迪普顿时,我与总司令布拉德将军就已经熟识了。如今,他在参谋和卫队的簇拥下回来了,身后还跟着年轻的勇士。

在尚未完全开化的山区里,在野蛮的手持步枪的土著人眼中,宾登·布拉德爵士非常受关注。现在,他比在安全舒适的英国更加威武。他穿着制服,骑在马背上,旗手跟随在他的身旁,骑兵前呼后拥。不管是在战争时期还是在和平时期,他都非常了解英印军队的状况,所以,他的想法向来很实际。但是他一直为自己是名声不好的布拉德上校的直系后代而感到自豪。史书记载,查理二世在位时,布拉德上校曾经想强行盗取伦敦塔里的御宝。就在上校拿着御宝准备离开塔门时,卫兵们拘捕了他。史书里记载这件事。尽管他因为叛国罪和好几桩重罪受到审判,但是最终却被宣布无罪释放,而且马上就被任命为御林军队长。对于这种奇怪的结果,人们纷纷胡乱揣测,说他是在国王的默许下才从伦敦塔盗宝的。在欧洲各地都曾发生过这种事情,再加上当时正值艰难时期,国王的确手头拮据。虽然这样,宾登·布拉德爵士却认为在整个家族中,他的祖先企图盗宝这件事是最光荣的。所以,他非常同情印度边境的帕坦人,因为这些土著人能够理解此事,而且很可能毫不吝啬地把掌声献给他。假如将军能召集所有的帕坦人,向他们讲述自己祖先的故事,那么我们三个旅就无须带着长长的骆驼队和骡队,来到这些山区和荒无人烟的高原吃苦受累了。但是,我此后几周的确是在这里生活的。

当时,将军已然是一位老兵,如今依然健在。在这次战役中,他经历过一次生死考验。一位土著人代表团中的狂热分子猛地拔出一把刀,从大概八码远的地方向将军猛刺过来。当时,骑在马上的宾登·布拉德爵士抽出左轮手枪,从两码之外的地方击毙了那人。我出版的一本书就是专门讲述这段历史的,但是很遗憾,那本书已经绝版了。在这里,我不想再叙述这场战役了,只想用几句话简单介绍一些这场战役的有关情况。马拉坎德野战军的三个旅对上面提到过的所有山谷都进行了扫荡,割下土著人的庄稼给牲口做饲料,赶走他们的牲口当口粮。为此,这些土著人的生活陷入了困顿。那些领子上镶有白领章的政治官员总是和野战军一起出征,并且和当地的宗教人士、头人和社会名流进行谈判。军官们很不喜欢这些政客,因为军官们认为他们行事草率,迟疑不决,做事常常是捣乱,对大英帝国的名声是严重损害,还总是掖着藏着。在野战军中,有一位名叫迪恩的少校就是这样一位政客,大家都很讨厌他,因为他总是干涉军事行动。每当我们兴致勃勃地准备大战一场时,他却下令让我们停止战斗。我们百思不得其解,他为什么能当少校呢?充其量,他只是个平庸的政客。他与当地的头人是老朋友,像家人一样亲密,任何事情都不会影响他们的友谊。在战斗的间隙,他与他们像朋友一样亲切地交谈,而这些人和我们的将军谈话时就像强盗对强盗。尽管我们不知道芝加哥警察与匪帮之间是怎样的关系,但我们可以肯定,迪恩与当地头人之间的关系和他们大同小异。他们肯定有着共同的感受;他们都厌恶形形色色的世俗之人,还排斥商品化、民主、赚钱、诚实、商务等。

我们太想开枪射击了。骄阳似火,用双手就能托起热量,它沉甸甸的,像一场噩梦似地笼罩着你头顶上方,像只背包一样压着你的双肩。冒着酷暑,我们从遥远的地方赶来这里,不是为了听你们这些政治官员与凶残野蛮的土著人无休无止地谈那些龌龊的事情。当然,敌方也有“血气方刚”“宁死不屈”的人。我们想向他们开火,他们同样也想向我们开火。但我们都不敢主动出击。我们不敢主动出击是忌惮政治官员们身上的白领章;他们不敢主动出击是忌惮他们的长辈。但是,土著人不怕我们的政府官员,又不听“老人帮”的话,所以,最终还是野蛮人先出击了。很多人战死了,我们这边,受伤者只能靠一条腿度过这一生,死了的人还能为遗孀争取到政府发放的抚恤金。当时的场面使人激动不已,在那些没被打伤也没被打死的人眼中,场面堪称热闹。

这几句话有些不够恭敬,我之所以说这几句话,只是为了说明印度政府很有耐心。印度政府非常清楚,假如事情发展到无法收场的地步,它可以向任何人开枪,所以,它才有耐心。如何避免这种可恶的结局,这才是印度政府所要解决的关键问题。这个政府处处受制于法律、形形色色的和谈,以及错综复杂的私人关系,没有一丝生气。它不但受到下院的牵制,还受制于各种各样的英国和印度特色的束缚。这些束缚使官僚主义现象更加严重,各个部门之间互相推诿,宽容的传统观念受到影响。因此,在和平年代,社会各个阶层就应该完成各自的建设任务,既要以统治阶层的势力为主流,又要从各个方面牵制统治阶层的势力。当然,有些事情不但注定要发生,而且注定要出错。总是会有“令人遗憾的事”发生,我在下一章将讲述这个问题。

————————————————————

(1) 帕坦人:分布于阿富汗东部和巴基斯坦西北部的民族。

(2) 瑙谢拉:巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省中部的一个县。

(3) 这里指的可能就是X光照相技术。