童年

人是从什么时候开始有记忆的呢?儿童什么时候才会形成最初的意识呢?在爱尔兰度过的时光,是我能记起的最早事情。时至今日,我依然清楚地记得爱尔兰当时的景色和发生的各种事件,甚至还能依稀记起那里的人。1874年11月30日,我降临人世。1876年,在迪斯累里首相(1)的任命下,我的祖父马尔伯勒公爵成为爱尔兰总督,我的父亲则作为总督秘书与祖父同行。直到1879年年初,我从爱尔兰离开。

我们住的房子就在总督府旁边,被我们称为“小屋”。在我短暂的童年时光里,有3年的时间都是在那里度过的。迄今为止,当时的一些事依然清晰地在我的脑海里浮现。1878年,我的祖父为高弗勋爵雕像揭幕:骑马的红衣骑兵,周围拥挤的人群,很多线拴着盖在雕像上的褐色绒布。我那让无数人敬仰的祖父,一位老公爵,声若洪钟地对着人群讲话。他当时说:“在他(指高弗勋爵)的指挥下,步兵对敌人发动了一次毁灭性的步枪齐射,最终击溃了敌人的防线。”至今,我依然一字不差地记得这句话。我知道他是在谈论战争,也知道他所说的“步枪齐射”和黑衣战士(步枪兵)在凤凰公园里的剧烈枪声是一样的。那时,我早晨经常去凤凰公园散步,所以对这些枪声很熟悉。我想,这就是我人生之中第一个相对清晰的记忆。

在此之后的其他事情,我记得更加清晰。有一次,我们准备去看期待已久的儿童话剧,每个人都很兴奋。那天下午,我们乘车从总督府出发,赶往都柏林城堡。我想,那里一定汇聚了很多孩子。城堡里有一块宽阔的空地,空地上铺着一些相同的长方形石头。那里经常下雨,那天也不例外,即便是现在,也是这样。拥挤的人潮从城堡的门里涌出来,显得乱糟糟的。后来,我们才知道剧院被烧毁了,我们看童话剧的希望落空了。剧院已经变成了一片废墟,唯一能证实剧院曾经存在的就是一串在剧院经理口袋里找到的钥匙。为了安慰失望沮丧的我们,我们被应允在第二天去看剧院的废墟。我很想亲眼看看那串钥匙,但是显然大人们不会满足我的这个要求。

在这几年之中,我们曾经去过艾姆公园,拜访在那里居住的博塔林顿勋爵。家人告诉我,我可以叫他伯伯。尽管我最后一次去那里还是四岁半之前的事情,但是,我能非常清楚地描述那里。那里有一个高高的白石塔,我始终记得这一点。我们走了很久,才到达伯伯的家。从别人口中,我知道奥利弗·克伦威尔(2)曾经把这个塔炸毁了。克伦威尔很伟大,因为他炸毁过很多不同的东西。

不知为什么,我的保姆艾弗雷斯特太太非常害怕一个组织,这个组织称为“芬尼亚组织”(3)。所以,我猜想他们肯定是坏人。只要他们乐意,他们就会永远作恶多端。有一次,我骑驴出去游玩,看到黑压压的一排人迎面向我们走来。当时,我们都以为那些人是属于芬尼亚组织的。现在回想起来,我断定那群人是正在例行拉练的步兵。不过,我们当时简直吓坏了,特别是我骑着的那头驴,紧张得胡乱扑腾,最终把我掀翻下来,我还被摔成了脑震荡。记忆里,这是我第一次接触爱尔兰政治。

凤凰公园的中间有一栋房子,房子周围种着一圈大树。这幢房子里住着一位非常重要的人,我不确定他是首席大臣还是其他的什么次官。这幢房子里还住着一位叫伯克先生的人,他曾经送了一只小鼓给我。我至今依然记得那只小鼓,不过那人长得什么模样,我记不清了。两年之后,当我们回到英格兰时,听别人说他被芬尼亚组织成员杀死在凤凰公园里了。我们以前每天都去这个公园散步。对于伯克先生的去世,我周围的每个人都显得心烦意乱。只有我,为自己从驴背上摔下来时没有被芬尼亚组织成员抓住而暗自庆幸。

正是在“小屋”里,我开始接受教育的磨炼。家人正式通知我,女家庭教师,一个在我心里感觉无比可恶的人物,即将到来。艾弗雷斯特太太拿出一本名叫《愉快阅读》的书让我阅读,准备迎接她的到来。在我眼中,这本书和她的到来根本没有关系。家人告诉我,在女家庭教师到来之前,我必须能够独立阅读而不能流眼泪。每天,我们都在为女家庭教师的到来而辛苦地准备着。保姆逐个字母地教我,我感到非常无聊。我们还没有准备好,女家庭教师却即将到来。在这种煎熬之下,和大多数无奈的人一样,我选择了逃避。“小屋”周围生长着茂密的灌木丛——它们看上去就像森林一样,我躲在了那里。整整几个小时,家人才费尽周折地找到我,亲手把我交给那位“女家庭教师”。我们每天都在刻苦地学习,既要认字母,又要认单词。最糟糕的是,我同时还得学数字。字母当然是必须认识的,当字母按照次序组合起来时,我就能认出它们,也能知道它的读音,甚至能在必要的时候把它们读出来。然而,数字对于我来说却是太难了,它们杂乱无章地堆在一起,让我摸不清头绪。当它们排队出现在你面前时,你必须说出它们的结果是多少,显而易见,我的老师非常重视答案的准确性。即使答案“差不多对”,也是错的,是不正确的。我觉得,做加减法和借债有着相同的道理:你得先拿一个或者借一个,然后再把你借的还到原来的地方。因为这些错综复杂的难题,我原本快乐的童年生活被阴影笼罩着,我甚至无法尽情享受充满乐趣的托儿所和幼儿园生活。它们使我的空闲时间越来越少,使我根本无暇做自己想做的事。这些课程几乎成了我沉重的包袱,尤其是“算术”,一提起它,我就似乎坠入了无底的深渊。算术好像永远没有止境,做完一道算术题之后,就又有另一道在那里等着你。即使我想尽办法解决了某种类型的题目,也还会有更复杂类型的题目压得我喘不过气。

我的母亲没有直接参与这种填鸭式的教育,不过,她总是站在老师的一边。我知道,她是赞成这种做法的。在我的印象里,在爱尔兰生活时,母亲很喜欢穿着紧身衣去骑马,她的衣服上常常沾满了泥污。她和父亲经常一起骑着大马去打猎。如果他们之中有一个延迟了数个小时还没有回家,家里就会陷入恐慌。

在我眼中,母亲好像一位美丽动人的公主,她光彩照人,身上散发着无穷的魅力。在爱尔兰时,达贝隆勋爵曾经对我母亲有过惊人的描述,为此,我至今仍然非常感激达贝隆。他这些写道:

时至今日,我依然清晰地记得第一次看到她时的情景。当时,在都柏林的总督官邸,总督站在房间一端的高台上,被一群精干的幕僚拥簇着,她则站在门的左侧。然而,那些幕僚既没有注视总督,也没有注视总督夫人,而是把目光聚焦在她的身上。她穿着黑衣服的身段显得那么窈窕和光彩照人,和所有的人都不一样。她的头上戴着钻石星,那是她的最爱。但是和她那明亮的双眸比起来,闪闪发光的钻石星也显得暗淡了。她非常机智且富有涵养,还很有勇气,就像一只敏捷的猎豹,真不愧是伟大公爵的母亲。她善良,聪慧,为人达观,不管在哪里都很受欢迎。她热爱并善于享受生活,也真诚地希望别人和她一样对生活充满信心,她希望每个人都幸福快乐。诸多的优点使她拥有很多知己。

丘吉尔的母亲:伦道夫·丘吉尔,原名詹妮·杰罗姆

在我幼小的心灵中,母亲是光彩照人的。在我看来,她就像夜空中一颗璀璨的明星。虽然我和她却并不十分亲热,但是这丝毫不影响我对她的爱。我最知心的好朋友是我的保姆——精心照料我的艾弗雷斯特太太。从上学开始直到现在,只有她知道我的烦恼。在来到我们家之前,她用了12年的时间,一直在坎伯兰郡照料一位牧师的女儿——一位叫埃拉的小女孩。尽管我从未见过“小埃拉”,但是在我幼小的心灵里,她是一个重要的伙伴。我从艾弗雷斯特太太口中了解到她的一切,知道她喜欢吃什么,怎么做祈祷,了解她如何调皮或者听话,我甚至能在脑海中勾勒出她家的样子。

我非常喜欢肯特郡(4),因为艾弗雷斯特太太称赞肯特郡是“英格兰的花园”。她在查塔姆出生,却总是为肯特郡感到自豪。在她心里,正如没有任何国家能比得上英格兰,同样没有任何郡能与肯特郡媲美。她认为,爱尔兰根本不能与之相比较。艾弗雷斯特太太根本看不起法国,她曾经用婴儿车推我去法国的一个叫“ShamsElizzie”的小地方玩耍。她觉得肯特郡是世界上最好的地方,梅德斯通市是肯特郡的首府,那里到处长满了樱桃、草莓、树莓和李子,简直是叫人垂涎欲滴!所以,我总想去肯特郡居住。

1990年冬,我在都柏林做和“布尔战争”有关的报告,有机会重访“小屋”。在我的记忆中,它是一幢乳白色的矮楼,走廊和百叶窗都是绿色的,旁边有一块和特拉法尔加广场(5)一样大的草坪,草坪被茂密的大森林紧紧环绕着。我一直以为总督府与森林之间至少要有一英里的距离,直到重游旧地时,我才惊讶地发现这块草坪只有60码宽,而那片森林则和灌木丛差相差无几。通过目测,我确定骑马只需要1分钟就能从总督府到达那片森林。

除了“小屋”,我还记得文特诺,而且也很喜欢文特诺。艾弗雷斯特太太的妹妹就住在那里,她妹妹的丈夫在那里当牢头,而且一当就是近30年。那时,他经常带我去山坡或丘陵草原上散步。从他那里,我听说了很多狱中暴动的故事。据他说,他几次被犯人袭击,并且受了伤。我第一次去文特诺,当时英国人正在与祖鲁族人交战。报纸上登了很多祖鲁人的照片,他们赤裸着黝黑的身体,手持尖锐的长矛。他们扔长矛的动作非常敏捷,我们的很多士兵死于他们之手。不过,从照片上可以看出,他们的死伤比我们更加严重。我很憎恶祖鲁人,总是因为听到他们被打死的消息而欣喜若狂。在这一点上,老牢头和我的观点是一致的。很快,我们几乎把祖鲁人消灭了。随着战争的结束,他们的照片再也没有出现在报纸上,人们也没有那么怕他们了。

一天,我们在距离文特诺不远的一个山崖上散步,看到离岸只有一两英里的地方有一艘大船正在扬帆航行。有人说:“那是一艘载战士回国的军船。”我也记不清了,也许它刚刚从印度回来。(6)忽然之间,天上乌云密布,狂风肆虐,风暴来了。我们跌跌撞撞地往家跑,总算没有被浇透。等我再到山崖上时,这艘扬帆的大船已经不见了。水面上,依稀能看到3根黑船桅,光秃秃地直愣在水面。在突如其来的暴风雨中,“欧律狄斯”(Eyrydice)号船不幸翻船,船上的300名士兵全都葬身海底。打捞人员潜入海底打捞尸体,听别人说,当看到海鱼撕咬那些溺水士兵的尸体时,有些打捞人员被吓得晕过去了。因为这件事,我幼小的心灵留下了难以愈合的伤疤。这些士兵不顾生命危险与野蛮人战斗,战争结束后启程回家,却因为一场暴风雨被淹死在大海里。天气晴朗后,很多民众站在山崖上向海里观望,向死者脱帽致哀。我似乎看到很多小船把一部分尸体拖走了。

在此期间,还发生了“泰桥灾难”。在大暴风雨中,一列火车在桥上急速行驶。突然,毫无征兆地,大桥坍塌了,车上的所有乘客都溺水身亡。起初,我以为那些乘客之所以被淹死,是因为无法打开窗户逃命。然而,使我感到无限愤慨的是,政府竟然让这么重要的大桥倒塌了。我觉得,他们玩忽职守,懒惰懈怠,简直没有一点儿责任心,才会发生这件令人震惊的事情。所以,我一点儿也不奇怪人们会投票反对政府。

5岁时的温斯顿·丘吉尔

1880年,自由党人格莱斯顿上台执政,把我们全家都罢免了。格莱斯顿是个非常危险的人物,他四处煽风点火,激起民愤,让人们投票反对保守党,使祖父从爱尔兰总督的职位上被赶了下来。之前,祖父曾经在比肯斯菲尔德(7)前政府里担任枢密院大臣,比较之下,祖父其实并不喜欢爱尔兰总督的职位。在担任爱尔兰总督期间,他必须倾尽所有地款待都柏林的爱尔兰人;为了筹集“饥荒基金”,我的祖母还专门组织过一次大型的捐赠活动。但是,对于祖父的盛情款待和祖母筹集的基金,爱尔兰人连句“谢谢”都不曾说过。由此可见,他们全都是不知感恩的人。祖父更愿意留在英格兰定期参加内阁会议,惬意地居住在位于布莱尼姆的家中。比肯斯菲尔德勋爵是格莱斯顿的大敌,被人们称为“使人眩晕的人”。但是,这一次,格莱斯顿彻底打败了他。正是因为这样,我们一家被迫下野,整个国家都走向了衰败和没落。人们都说它“正在衰亡”。这时,年迈的比肯斯菲尔德勋爵病入膏肓,很快就被疾病夺去了生命。大家都认为如果他走了,对于英国而言将是巨大的损失,因为再无人能够阻止格莱斯顿对我们实施那些令人厌恶的政策了。所以,当得知比肯斯菲尔德勋爵即将去世的消息时,我每天都非常关注他的病情。那一天无可避免地来了,所有的人都陷入悲痛之中。人们说,在忘恩负义的激进派的刺激下,一位在俄国人面前从不畏惧的伟大的爱国政治家在悲伤中与世长辞了。

我在前文曾经说过,在我心里,家庭教师在我的生活中扮演着可怕的幽灵角色。如今,我即将开始学校生活,这更加可怕。当时,我刚好7岁,处于大人们一致认为的“讨人嫌”的年龄。我即将进入学校生活,必须接连几个星期在老师的教导下学功课。学校早就已经开学了,我得在学校待整整七个星期才能回家和家人一起过圣诞。

我听说过很多关于学校的传闻,这使我对学校留下了不好的印象。后来,我所经历的学校生活也的确验证了这一点。对于我的生活而言,这是一个大转折,让我不安,也让我激动。在我看来,尽管功课枯燥乏味,但是能够和很多男孩子一起生活还是非常有趣的。我的朋友越来越多,我常常与他们一起玩耍。的确如有些人所说的,“人生最好的时光就在学生时代”。不止一个大人对我说,他们的学校生活特别艰苦,总是有人恃强凌弱,欺负弱小同学。不仅每天早晨都得“砸水壶里的冰”才有水喝,还常常饿肚子。当然,我从来没见过这种事。如今一切都变了,就连男孩也开始喜欢现在愉快的学校生活了。大人还告诉我,即使放假了,那几个稍微年长我一些的堂兄也都不想回家。我找他们求证是否真的有这种事,他们笑而不答。总而言之,大人们让我去上学,我只能无奈地接受,因为我根本没得选择。在把我带到人世之前,他们从未征求过我的意见;如今,他们让我离开家去上学,同样也不会争取我的意见。

当然,购买上学用品是非常有趣的一件事。购物清单上明确地写着,至少要买14双短袜。艾弗雷斯特太太说,如果穿得仔细一些,10双袜子就足够了。她始终觉得买这么多袜子太奢侈了。但是,为了避免穿湿袜子的窘境,我不反对多买几双袜子作为备用。

命中注定的一天终于来到了。母亲带我乘坐一辆双轮双座的马车赶往火车站。她给了我3个半克朗的英国银币,我不小心把这3个银币丢在马车上了,而我们却趴在车厢地上的乱草中四处寻找。幸好,我们没有耽误上火车,地球依然在转动。假如耽误了火车,那就是“世界末日”了。

我所去的学校是英国最高级且最昂贵的学校之一,它是父母为我精心挑选的。它的办学目标就是培养学生,使学生们能够顺利进入伊顿公学,所以,它的办学宗旨与伊顿公学很像。学校每个班级只有10名男生;还配备了当时很少见的电灯、游泳池,两个很大的足球场和板球场;每学期都组织两三次被大家称为“远征”的远足活动;所有教师都是硕士出身,他们每个人穿着罩袍,头戴硕士方顶帽;学校有一个附属教堂,学生所需要的一切都由校方提供,不许带任何东西进入校园。

11月的一个阴云密布的下午,我在母亲的带领下抵校报到。我们和校长一起喝茶,母亲轻松自如地与校长交谈的过程中,我一直担心会不慎打翻茶杯,进校的第一天就对学校产生了很坏的印象。只要想到我即将留在这陌生而又恐怖的地方,与一帮不认识的人生活在一起,我就无比悲伤。要知道,我只有7岁,在此之前,我一直开心地在家里玩玩具。我的玩具很多:一辆真正的蒸汽机,一台幻灯,还有差不多1000个我精心收集的玩具士兵。现在,我已经与玩具绝缘了,每天除了上课还是上课。除了休假的半天之外,我每天要上七八个小时的课,这还不包括板球课或足球课。

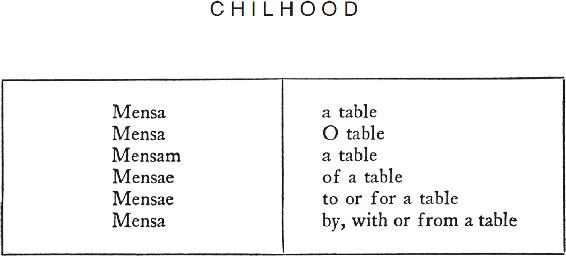

把我安顿好后,母亲乘车离开了学校。校长让我把所有的钱都交给他保管,在本子上进行登记之后,他接管了我交出的3个银币。他对我说,学校里有一个“商店”,出售各种各样的物品,我可以用这7先令6便士去“商店”里购买我喜欢的东西。接着,我们一起离开校长舒适的接待室,进入学生上课和生活的地方——一个毫无生气的公寓。年级老师把我带进一间教室,安排我坐在一张桌子旁。教室里只有我和他,其他的男生全都出去了。他拿出一本褐绿色的薄书给我,书里印刷着不同字体的字。

他问我:“你从未学过拉丁语,对吗?”

“是的,先生。”

他打开书,翻开一页,指着一份表格里的字,对我说:“这是拉丁语语法,你必须掌握。给你半个小时的时间,到时候我会看看你掌握了哪些。”说完,他就走了。

这是一个令人沮丧的晚上,我独自坐在桌前看着拉丁语的第一个词序变位,心里难受极了。你们应该可以想象出当时的情形。

Mensa a table Mensa

mensem a table Mensae of a table

Mensae to or for a table Mensa by,with or from a table

在我看来,这表格里写的全都是胡言乱语,和藏头诗很像。但是,我能做到一点,那就是把它们背下来。虽然我极其不乐意,但还是开始背诵这些看上去乱七八糟的拉丁语第一词序变位规则。

半个小时刚到,老师回来了。他问我:“学完了吗?”

“先生,我想我应该会了。”我含糊不清地回答。看起来,他很满意我的回答。

因此,我大胆地问:“先生,这些都是什么意思?”

“它就是这个意思。Mensa指的是一张桌子,是名词的第一变位,它总共有5个变位。此刻,你正在学的是第一变位的单数形式。”

“但是,”我追问道,“它到底是什么意思呢?”

“Mensa和英语里的‘a table’是相同的意思。”他回答道。

“Mensa为什么指a table?a table又是什么意思呢?”我不解地问。“Mensa,a table,是呼格。”他耐心地回答。

“为什么要说a table呢?”我穷追不舍地问。

“a table,——你可以用它来称呼一张桌子。”他看我依然一头雾水,继续解释说,“当你对一张桌子说话时,这个词就派上用场了。”

“但是,我从没对桌子说过任何话呀。”我惊讶万分,不由得脱口而出。

“假如你这么无礼地对待老师,一定会受到体罚的。你仔细听着,在这里体罚是极其严厉的。”他对我发出了最后通牒。

这是我第一次接触古典语言。后来,我才知道,从这种语言中,很多绝顶聪明的人都得到过莫大的安慰,并受益匪浅。

对体罚的看法,年级老师持有和圣·詹姆斯校方一样的观点。这里的课程设置的最大特色,就是从伊顿公学学来的用树枝鞭笞学生的教育方法。我相信,当时伊顿公学和哈罗公学的校长绝不会惩罚托付给他们管教的小男孩,这里残酷的处罚男生的方式太残酷了。即使和内务部所设的一切少年感化院中的惩罚相比,这种体罚也是相当残酷的。直到晚年,我才从读到的材料里认识到校长当时的性格。那时,全校每个月都会把学生召集到图书馆两三次,违规的学生被两个班长拖到隔壁的房间里,打得遍体鳞伤。其他学生则胆战心惊地坐在那儿,听着隔壁传来的尖叫声,浑身止不住地打哆嗦。学生经常去学校的附属教堂做礼拜,听高教会(8)教导,这种布道式的教育方式更加强化了教育学生的程度。

艾弗雷斯特太太属于低教会派(9)的信徒,她极度反对教皇,憎恨宗教仪式和礼拜用品,因为她认为教皇是支持芬尼亚组织的。我受到她的影响很深,也对那些要人以及所有跟此有关的宗教活动表示强烈反感。正因为如此,我从当时所受的精神教育中体验到的是世俗的力量,而没有得到丝毫的慰藉。

在学校生活的两年多时间里,我的内心始终处于焦虑之中,这使我对这所学校充满了憎恨。我的功课毫无进步,体育方面也没有任何起色。我每天都在盼着放假,整天数着日子,数着小时过日子,以便能够尽早摆脱这段可恨的劳役般的生活,然后回到家中,回到我的小房间里玩我的玩具士兵,玩打仗游戏。在这段时间里,读书是我最喜欢做的事情。我九岁半时,父亲送了一本《金银岛》给我。迄今为止,我依然清晰地记得自己当时如饥似渴地读这本书时的兴奋和喜悦。曾经有一次,我的老师发现我作为班级里的差生,居然读一些与年龄不相称的书,非常生气。为了纠正我的“坏习惯”,他们想出了很多对策,但我始终没有屈服。我不会去学自己觉得没有理由学,也没有兴趣学的东西。在12年的学校生涯里,我只认识了一些希腊字母,从未学会写一句拉丁诗句。尽管父母付出了昂贵的代价为我提供学习的机会,老师也尽心尽力地督促我,我却愚蠢地浪费了这些难得的机会。为此,我无法原谅自己。我想,如果老师没有让我枯燥地学习拉丁文的语法和句法,而是引导我通过这些古典语言的历史,以及这些民族古老的风俗习惯来学习的话,我也许会学得稍微好一些。

在圣·詹姆斯公学学习期间,我的身体状况一直很糟糕。后来,我患了一场重病,不得已,父母只好把我接回家。当时,我们的家庭医生——著名的罗布森·罗斯医生正在布赖顿实习。他觉得我的体质非常虚弱,必须由他精心照顾。因此,在1883年,我转到布赖顿的一所学校。这所学校由两位女士创办,学校费用也不高,但是比圣·詹姆斯公学小一些,对待学生没有那么严厉。虽然学校不如之前那所学校豪华,条件相对简陋了些,但是,这里有圣·詹姆斯公学所没有的同情心和友爱。我在这所学校里待了3年,尽管我差点因为双叶肺炎死去,但因为当地怡人的环境和清新的空气,我的身体渐渐变得强壮起来。和早先的学校生活比起来,在这所学校的学习生活给我留下了美好的回忆。在这里,我可以自由地学习自己感兴趣的东西:法语、历史、令人热血沸腾的诗歌、骑马课和游泳课。

在艾弗雷斯特太太的影响下,我非常偏爱低教会派的信条。有一次,我因此而处于了非常尴尬的地步。我们常常去布赖顿的一座王宫附属教堂做礼拜,教堂里的人把我们学校的学生安排坐在南北向的教堂长椅上。诵经时,大家必须把脸转向东面。我想,艾弗雷斯特太太一定会觉得这么做太循规蹈矩了,因此,我依然直视前方,以这种方式表示对此事的反对态度。我知道,我已经引起了“轰动”。回到学校后,校方却未提及我的行为,这让我很失望,因为我已经为此做好了献身的准备。我期盼下一次做礼拜时,我能更加明确地表示我的信念。遗憾的是,再次去教堂做礼拜时,教堂里的人把我们安排坐在朝东的长椅上。如此一来,背诵“使徒信经”时,我们根本不用动了。我很清楚,假如我把脸从东方转开,那就显得太无理取闹了。就这样,我无奈地成了一个安分守己的学生。

估计这两位女士在经过周密的思考之后,巧妙地处理了我的那些胡思乱想。她们的心血得到了回报,因为没有受到抵制,也没有受到虐待,我心甘情愿地皈依了正统的观念,变得非常大度和宽容。从此之后,每次做礼拜,我就安分守己,不再捣乱了。

————————————————————

(1) 迪斯累里(1804—1881):英国保守党领袖,实际承袭皮尔的自由托利主义方针。1868年,1874—1880年两度出任英国首相。他对内推行灵活政策,倡导改革,对外极力推行侵略扩张政策。1880年德兰士瓦布尔人的反英起义,导致迪斯累里内阁倒台。

(2) 奥利弗·克伦威尔(1599—1658):英吉利共和国护国公,曾逼迫英国君主退位,解散国会,建立英吉利共和国,出任护国公,成为英国事实上的国家元首。

(3) 芬尼亚组织:1858年前后,在纽约成立的反英秘密组织,目的是为爱尔兰争取民族独立。

(4) 肯特郡:位于伦敦东南,梅德斯通是其郡府。肯特与东萨塞克斯、萨里和伦敦相邻,与萨塞克斯它隔泰晤士河口。

(5) 特拉法尔加广场:坐落在伦敦市中心,广场中央耸立着英国海军名将纳尔逊的像,为纪念著名的特拉法尔加港海战而修建。

(6) 事实上,这是一艘训练船。——作者原注

(7) 比肯斯菲尔德:英格兰白金汉郡的一个市镇。

(8) 高教会:基督教新教圣公会派别之一,主张在礼仪、规章和教义上保持天主教的诸多传统,并且维持教会相对较高的权威地位。

(9) 教会:与“高教会派”对立,其观点倾向于清教徒,反对天主教,主张简化仪式,反对过分强化教会的权威地位。