唐朝是东亚最强大的帝国,她的威望像巨大的磁石吸引着世界的眼光,尤其吸引着一衣带水的日本、高丽等亚洲诸国的眼光。

从公元600年日本圣德太子派出第一批遣隋使,日本就开始了长达三百年的向中国学习之旅。尤其是到了唐朝,日本朝廷专门组织大规模的遣唐使团,目的非常明确,一是为了修好两国关系,二是为了学习唐朝制度文化。

遣唐使的起因其实源于日本的一次惨败。这决定了日本派出遣唐使的真实出发点,就是“师夷长技以制夷”,学习的目的是强大自己,赶超唐朝。

公元663年,朝鲜半岛,百济联合高句丽出兵新罗,新罗求助于唐朝,唐朝派水师从山东半岛渡海进攻百济,一举灭掉百济,威胁到高句丽。日本向来视朝鲜半岛南部为其通往大陆的生命线,于是以救援百济为名,大规模出兵新罗,进而转战北上。

唐、日双方终于在白江口爆发决战,结果是,唐朝水师彻底击垮日军。

消息传来,日本举国震动,连夜构筑工事,全国备战,准备殊死一战。

不料,唐朝对这个岛国的领土根本不感兴趣。相反,出乎日本人意料的是,两年后唐朝还派出了一个2500多人的庞大使团,前往九州请见当时尚未即位的天智天皇。

这次惨败,给了狂妄的日本当头一棒,使日本清醒地看到与大唐之间的巨大差距,便暂时放弃了与大唐分庭抗礼的念头,转而彻底放下身段,全面学习唐朝先进的制度、文化。至此,已派了四次的遣唐使才真正有了实质性的意义。

两百多年后,当大唐日落西山,一直埋首学唐的日本却朝着前方跑了过去。

跨越东海

从630年舒明天皇派出第一支遣唐使,到894年日本废止遣唐使制度,在这前后264年间,日本奈良朝和平安朝一共派出了18次遣唐使。

前期一般一至两船,后期扩大到四船,因此也用“四舶”指称遣唐使。受日本造船技术所限,大致每船乘120人至160人的已算大舶,故遣唐使少则两三百人,多则五百多人。

五百多人中,水手大约占了一半,其次是勤杂人员和射手。除此之外,在整个使团中,最多的是学问僧,数十人,其次为留学生,一二十人,最少的是外交官员。

为了胜任政治与文化学习这双重使命,日本朝廷尽量选拔最优秀的人才充当遣唐使。选拔出来的遣唐人员均具有良好的文化修养,言谈举止温文有礼,且大多具有良好的汉学根基。

如著名的阿倍仲麻吕,出身日本官员家庭,天资聪颖,自小接受汉学教育。入唐后改名晁衡,与大诗人李白、王维等相互往来甚密,结下了深厚的友谊。后因归航受阻,留唐官至秘书监。

又如橘逸势,是日本古代最为著名的书法家,与嵯峨天皇、空海并称“三笔”。橘逸势为人豪放,不拘小节,入唐后与唐朝文人颇相契合,被唐人称为“橘秀才”。

遣唐大使藤原葛野麻吕,出身日本最有名望的藤原家族,地位显赫。菅原道真被尊称为“天满天神”,是日本文化的象征。菅原道真最终未能成行,但正是他于894年上奏天皇废止了遣唐使制度。其他如吉备真备、山上忆良、小野篁均为有名的才子。

而入唐的学问僧中最澄、空海、常晓、圆行、圆仁、惠运、惠珍、宗睿等人,更是学问大家,归国后开日本佛教新风气,被称为“入唐八大家”。

日本派遣遣唐使,从任命使臣到出发,一般需准备两三年,包括造船,采办礼品、衣服、粮食、药物等,筹措留学生、学问僧在唐费用。

由于当时日本造船和航海技术水平较低,遣唐使跨越大海,往来中日之间要付出惨重的代价,往往半数葬身海底,余下的漂流上岸,又常常落入海岛土人手中,惨遭屠戮。在当时,遣唐使之旅被视为畏途。

受命为遣唐使虽是荣誉,但也有许多人因为怕危险而推脱不行。小野篁就是一个例子。小野篁被选为第十七次遣唐使后称病不行,后虽然成行,但碰巧遇上风暴,船搁浅而幸运折回。小野篁为此还撰文指责遣唐使制度。

为鼓励遣唐使,日本朝廷对成行者,从水手到大使,均给予奖励,厚加赏赐,甚至封官加爵。

日本条令明确规定,赴唐者一律免去国家徭役,而且根据职位高低均有奖赏。遣唐大使赏绢50匹,绵150屯,布150端,此外,往往还会获得沙金200两及其他物品。对留学生和学问僧的赏赐远远高于判官,仅比副使少20端布,以便他们在中国有足够的钱购买书籍、文物并带回日本。为了赴唐取经、富强国家,日本可谓倾注了大量的心血,不惜投入超常的人力物力。

遣唐使到大唐,历史上有三条航线。一条是越过对马海峡沿朝鲜半岛海岸经东北入大唐,或从朝鲜半岛西南端,横渡黄海到山东登州,此为北线;一条是由九州南下,沿南方的种子岛、屋久岛、奄美诸岛,向西北横跨东海,在长江口登陆,再由运河北上,为南岛线;另一条是在难波(今大阪)登舟,通过濑户内海,从博多(今属福冈)直接横渡东海到大唐的明州,这一条路线为南线。

从7世纪30年代到70年代,约四十年间,日本遣唐使船基本采取北路航线。这条航线大部分沿海岸航行,比较安全。但新罗灭百济、高句丽统一朝鲜半岛后,与日本不和。因此,日本遣唐使船在7世纪70年代到8世纪60年代的这一百年间,改取南岛线。这条航线主要航行于渺茫无边的东海上,风浪难以捉摸,十分危险。北线和南岛线都需耗时三十天左右,甚至更长时间。

8世纪70年代以后,改取南线。这条航线所需时间较短,一般十天左右,甚至三天可达,但风涛之险基本上与南岛线相同。这条航线一直沿用至遣唐使废止。

采取北线时,遣唐使的派遣平均约七年半一次,以后十二年半到二十年一次。公元838年后,中止55年才考虑派遣,最终至于废止。

历史上,明州是遣唐使到达“签证”与返航的重要口岸。唐时,明州已与交州(今属越南)、广州、扬州并列为四大名港,是东南亚贸易圈中的重要大埠。

选择在明州入唐,有着宗教与航路的双重因素。天台宗是当时中国佛教中最具影响力的宗派。日本的学问僧登陆明州后,只需走上数天路程,便可到达天台。对于日本僧人来说,这是最方便的一条路线。若要去唐朝首都长安,只要从明州取道内河水路,经浙东运河到杭州,再沿着京杭大运河北上即可抵达,交通也十分便利。

从文献记载看,在总共十八次的遣唐使中,在明州上岸的共有四次。

最早的是第四次遣唐使团,唐显庆四年(659年)七月,遣唐大使坂合部石布、副使津守吉祥率两艘船,从日本筑紫出发,由北路来唐。其中副使津守吉祥率领的第二船,驶至越州(当时尚未建明州)县(今宁波)靠泊。

第二次为天宝十一年(752年),大使藤原清河、副使吉备真备率第十次遣唐使团共500人入唐。第二、三、四船在明州和越州平安靠岸。第二年,随第八次遣唐使来唐的阿倍仲麻吕来到明州,随这次遣唐使船放洋归国,不幸中途遇险漂至安南(今越南)。

第三次是贞元二十年(804年),大使藤原葛野麻吕、副使石川道益率第十六次遣唐使团两舶来唐。因遇风暴,空海等乘坐的第一舶漂至福建长溪(今霞浦)。第二舶副使石川道益等100余人在县登陆。同船到达的有著名的日僧最澄及其弟子义真等人。次年,特派录事山田大庭把在福建长溪的第一舶开到明州,于五月十八日和第二船一起从县放洋归国。

最后一次是开成三年(838年)的第十七次遣唐使团。这次遣唐使团共发四船,有大使藤原常嗣、副使小野篁等651人,其中第一、四两船共270人成功抵达明州。第二年遣唐使团从明州归国时,明州府奉观察使之命,赐予日本遣唐使一行绢1350匹。

除上述四次正规的遣唐使外,还有许多日本僧人搭乘明州唐商的海船往返唐日之间。如,唐会昌二年(842年),李邻德唐商团从明州出港去日本,同船的有日本学问僧惠萼;大中元年(847年),日本人神御井与明州人张支信(有些史籍上也称张友信)、元净等37人,从明州望海镇(今镇海)起航归国;大中十二年(858年),李延孝商团从明州发船去日本肥前国值嘉岛,同船的有日僧圆珍等;咸通四年(863年),张支信发船从明州起航去日本,同船的有贤贞、惠萼、忠全等日僧;咸通六年(865年),李延孝等63人从明州望海镇发船去日本,搭乘者有日僧宗睿等。

遣唐使到达明州,明州府的官员照例会对入唐的船舶进行检查,问明对方身份,查验完毕,发给官方批文,完成通关手续,才意味着遣唐使被获准入境,可以享受官方的招待。明州府同时向朝廷奏报入唐国家的人员、物资、船只与入唐目的,听候朝廷的批复。待朝廷批复下达,按照批文规定的人数,送使团北上长安。

学问僧则前往长安、扬州、洛阳及五台山、天台山等名山大刹,拜师求法,抄写、购买经卷,学习大唐文化。

直至894年,菅原道真上奏废止遣唐使,绵延两百多年的东亚史上影响至深的文化之旅才最终落下大幕。

废止遣唐使,固然与负担沉重、航行艰险有关,也和唐朝日益衰落有关,但最为根本的是,随着日本吸取唐文化趋于饱和,日本慢慢走上了自己的文化之路,民族主义思潮逐渐抬头。他们已经不再需要“唐风”,他们需要的是“和风”。

最澄大师

唐贞元二十年(804年)八月底的一天,在茫茫大海上经过一个多月的漂泊颠簸,一艘来自日本的船靠岸了。船舱里,一批僧侣站了起来,他们举目四望,船靠在三江口边上的一个码头,眼前是一片高耸的城墙。几十颗悬着的心终于落了地——大唐到了。

日本僧人到达的是明州港,是大唐一个重要的国际港口。他们在三江口码头登岸,穿过东渡门,进入熙熙攘攘的明州城。

这批日本僧人是著名的“遣唐使”的成员。出发时本来有两艘船,由于遇上风暴,第一艘船被风刮到了福建长溪。

在这批遣唐使中,有一位叫最澄的日本僧人。这位时年三十八岁的年轻僧人此后在大唐学习了八个月,回国后创建了日本天台宗,成为开创日本佛教的始祖。

最澄俗姓三津首,近江(滋贺县)人。其祖先为归化日本的汉人,据考为后汉孝献帝的后代。最澄十二岁从近江国师行表学佛,十四岁正式出家,十九岁在鉴真生前弘法的东大寺受具足戒,成为比丘僧。受戒后三个月,登上比睿山,隐居于草庵,潜心修行佛道。这一隐居就是十三年。

对于一个二十岁都不到的年轻人来说,这种愿心和恒心令人吃惊。最澄隐居比睿山的原因,据其弟子仁忠说,乃是由于感叹人生之无常、正法之衰退,而想栖身山林。在最澄入山后不久所写的愿文中也有同样的表示。

当时正值日本奈良时代,日本国内几乎已引入佛教所有的思想和经论。但佛教界沉溺于学解论议,教义纷杂,俗权化严重。为摆脱奈良佛教界的牵制,桓武天皇迁都长冈。最澄眼见如此景象,遂立下探究真佛教与统一佛教之宏愿。

最澄从研究华严学入门,渐渐加深了对作为统一真理的《法华经》与作为统一佛教的天台思想的认识。二十二岁时,最澄建一乘止观院,即根本中堂。三十二岁时,他开始讲解《法华经》及天台思想。

天台思想之正源在大唐,为求更进一步的深造,受桓武天皇之赐,最澄遂于804年作为遣唐使的一员,与高僧空海、橘逸势等一起入唐求法。

由于在海上一个多月的风浪颠簸,最澄抵达明州时染病在身。他在寺院将息了半月,出发前往天台山。

按照大唐的规定,日本遣唐使上岸,必须要有当地官方的牒文,方可前往他处。最澄于九月十二日领到了明州书史孙阶发给他的牒文。书史,就是掌管文书的官吏。

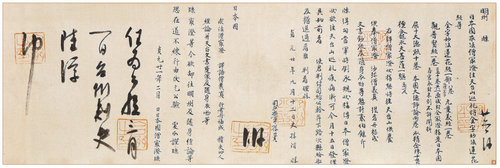

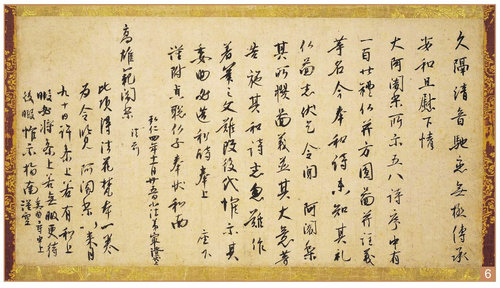

孙阶的牒文内容如下:

日本国求法僧最澄,往天台山巡礼,将金字《妙法莲花经》等:金字《妙法莲花经》一部(八卷,外标金字),《无量义经》一卷,《观普贤经》一卷(以上十卷,共一函盛封全。最澄称,是日本国春宫永封,未到不许开拆),《屈十大德疏》十卷,本国《大德诤论》两卷,水精念珠十贯,檀龛水天菩萨一躯(高一尺)。

右得僧最澄状称,总将往天台山供养:供奉僧最澄、沙弥僧义真、从者丹福成。文书钞疏及随身衣物等,总计二百余斤。

牒得勾当军将刘承规状称,得日本僧最澄状,欲往天台山巡礼,疾病渐可,今月十五日发,谨具如前者。使君判付司给公验,并下路次县给舡及担送者,准判者谨牒。

贞元廿年九月十二日,史孙阶牒,司户参军孙负。

这里的司户参军,是主管户籍的官员。从牒中可以看到,当时明州对遣唐使的管理相当规范。牒文中对使者的名字、人数,随身所带物品的名称及数量,出发的时间、目的地及出行目的等,都作了详细的记录。

五个月后,在最澄离开天台山回明州时,台州刺史陆淳在同一张度牒上签批了回牒,内容是这样的:

日本国求法僧最澄、译语僧义真、行者丹福成、担夫四人,经论并天台文书、褒像及随身衣物等。

牒:最澄等今欲却往明州,及随身经论等,恐在道不练行由,伏乞公验。处以谨牒。

贞元廿一年二月 日日本国最澄牒

任为公验。三月一日台州刺史陆淳印。

这张罕见的明州、台州两府文牒二合一的度牒,就是著名的《明州牒》,又称《传教大师入唐牒》。从陆淳在两牒额首、骑缝、落款三处连续签字推测,他是将最澄送上的《明州牒》先保存在府台,到最澄回明州时再签发发还。

《明州牒》长100厘米,宽35厘米,明州、台州两府牒文各盖有3个府印,府印规格均为6厘米方印。两牒共有三种书体,前两种分别是明州府和台州府文书书写的中楷公文,陆淳在额首、骑缝、落款的签字则为行草,潇洒流畅,颇为美观。

《明州牒》现保存在日本京都的千年古刹比睿山延历寺,被奉为日本国宝。

九月十五日,最澄持《明州牒》赴天台山。在天台山,最澄随从修禅寺道邃和佛陇寺行满受天台教义,并与弟子义真从道邃受菩萨大戒;又从禅林寺翛然习牛头禅。翌年三月,最澄离开天台山,至越州龙兴寺,从顺晓受密教灌顶,并抄写了许多经疏。

五月,最澄与弟子义真一行回到明州。当月五日,最澄在明州开元寺法华院从灵光法师受“军荼利菩萨坛法”并契象等,又从县檀那行者江秘受“善集会坛”并“如意轮坛”等法。

开元寺遗址在今延庆寺北面,莲桥街、五台巷一带。开元寺始建于唐开元二十八年(740年),当时寺内建有千佛殿,有经院、白莲院、法华院、戒坛院、三学院、摩诃院六子院。住持为广利大师辩光,寺院盛况空前。

当时的明州刺史郑审则,因钦佩最澄不畏艰险和勤奋好学的精神,亲自作文相赠:“最澄大师……来自礼仪之国,万里求学,视险若夷,不惮艰苦。”

为纪念最澄渡唐及与明州开元寺的渊源,2011年11月,宁波观宗寺隆重举行“最澄大师着岸圣迹揭碑仪式暨文殊殿开光法会”。海内外诸山长老及各界学者云集,同沾法露,共沐法雨,一起见证了这一庄严而神圣的佛教庆典。

最澄在唐时间虽只有短暂的八个月,却得到了天台、禅、密、大乘戒四种传法,取得了丰硕的成果。

唐贞元二十一年(805年)七月,最澄携带着金字《妙法莲华经》、《台州录》102部240卷、《越州录》230部460卷及大量图像、法器,随同藤原葛野麻吕遣唐使平安归国。

在明州逗留的日子里,细心的最澄发现明州有上好的茶叶品种,遂在归国时带走了明州的茶种,开始了日本种茶的历史。

归国后,最澄先是在高雄山寺设灌顶坛传密教,是为日本有灌顶之始,并正式在比睿山创立日本天台宗。

当时,大乘佛教虽已兴起,但在实际的生活规范方面仍然以小乘戒为依据。为脱离奈良旧佛教势力的支配,在实质上真正确立天台宗,最澄决意在睿山设立大乘戒坛。如果能够实现大乘戒坛的话,那么就能在教理和实践两方面实现大乘佛教的实质性确立,这是佛教史上具有划时代意义的事件。

为此,最澄用大乘戒制定了教育睿山学生的规定《山家学生式》,明确表示要以大乘戒建立纯粹大乘寺的四条式。四条式最值得注意的是,强调真俗一贯,致力于现实实践的菩萨行,主张出俗之僧也应该是以大乘菩萨戒为依归的“菩萨僧”。

对于睿山想别立大乘戒坛,奈良佛教界当然极力反对,就连日本政府也不允许。820年,最澄上呈《显戒论》,引用中土《仁王般若经》中的说法,认为国王设僧纲来统制僧侣违反正道,希望政府再予考虑,但到最澄去世,政府仍未许可。

公元822年4月,最澄卧病在床,自知不起,向弟子嘱托后事:“勿为我做佛事,勿为我写经,应述我之志。”并告诫:“道心之中有衣食,衣食之中无道心。”6月4日,最澄于比睿山中道院圆寂,时年五十六岁。嵯峨天皇闻讯作《哭澄上人诗》悼念。

最澄死后七日,大乘戒坛建立的敕许颁布。翌年二月,朝廷赐寺额,称为延历寺。此后一千多年,延历寺成为日本天台宗总本寺。全盛时期,延历寺有“三塔十六谷”之称,拥有三千多间僧房,可谓气势宏大、威震四方。

最澄于延历寺根本中堂点燃的法灯,在悠悠岁月中,历经沧海桑田,长明不熄。可惜,最后还是被织田信长一把火烧个精光。

戒坛院的实际兴造,是在最澄死后第六年即827年5月,最澄的夙愿至此终于达成。清和天皇贞观六年(864年),最澄死后四十二年,被赐予“传教大师”谥号,是为日本有大师号之始。

最澄一生的精神在为新兴佛教与奈良旧佛教对抗。最澄创立的天台宗主张圆教、密教、禅、戒四宗合一,力求独立于王权和俗权之外,对日本镰仓时代禅宗的兴起有深远的影响。

作为一起入唐的留学僧,最澄开山的天台宗与空海创立的真言宗并驾齐驱,成为平安时代日本佛教界最有影响力的两大派别。

但平安末期的社会动乱,敲响了日本人心没落的警钟,使人不得不面对世间的无常和苦恶。在面对现实之时,想要再于真理殿堂的深处,沉溺于绝对一元的观念已变为不可能了。因此,在天台学僧之中,离开睿山而立于现实之街巷者也就出现了。

头陀亲王入唐记

在遣唐使之外,唐朝与日本之间的使节往来也相当频繁。由于这部分入唐使节或担负着特殊的政治使命,或以民间商贸为主,故日本朝廷未把他们列入遣唐使之中。但他们在中日交往中仍扮演着重要的角色。这其中以头陀亲王最为著名。

头陀亲王原是平城天皇的第三子高岳亲王,后削发为僧,法名真如,又称头陀亲王。

唐咸通二年(861年),头陀亲王经天皇批准,开始筹划渡唐的船舶。七月十一日,头陀亲王从难波津出发,经过二十余天抵达博多大宰府鸿胪馆,大宰府鸿胪馆是日唐商旅、官员出入的主要驻地,日本官府在这里设有一整套管理通商贸易与文化交流的机构。又过二十余天,头陀亲王至壹岐岛,最后来到肥前国松浦郡的柏岛。

在柏岛,亲王请大唐著名航海家、船舶制造家、明州商人张支信打造入唐的大舶。海舶打造好后,张支信把船从柏岛开到大宰府鸿胪馆。

唐咸通三年(862)七月中旬,亲王聘请张支信担任舵师,从大宰府鸿胪馆把大舶开到值嘉岛。九月三日,从值嘉岛正式起航,利用东北风,扬帆疾驶,九月六日风止,但浪高如山,张支信立即命令投下石碇。此时船上人员均惊慌失措。据《头陀亲王入唐略记》记载:“此月六日未时,顺风忽止,逆浪打舻,即收帆投沉石,而沉石不著海底,仍更续储料纲下之,纲长五十余丈,才及水底。此时波涛甚高如山,终夜不息,船上之人,皆惶失度,异口同音祈愿佛神。”

从值嘉岛横渡东海至明州,航线的中途需作一次深海锚泊候潮。早在这条航线开辟前,鉴真第五次东渡未作深海锚泊,被洋流漂至海南岛;第六次东渡也未作深海锚泊,同行的阿倍仲麻吕被漂至安南。

从“纲长五十余丈”看,张支信选择锚泊的地方深达百米左右,应该在外海。由于日本人多信佛,故遇海险时,会不由自主地“祈愿佛神”,念的是观音咒。

第二天一早,风微日出,启碇挑帆,御风而行。九月七日午时,已见到大唐明州的云山,未时到达大唐明州之杨扇山,申时到达彼山的石丹岙,即落帆下碇。

日本值嘉岛至明州,长达四百多海里,五天四夜到达,行船时速在每小时五海里上下。这对帆船来说是一个了不起的速度。在五天四夜的航程中,航海家张支信不但如神地利用自然风向与海流进行航行,而且在浪高如山的情况下,能妥善处理,足见其航海技术之高超。

亲王入唐的这条航线,即难波津—博多(大宰府鸿胪馆)—值嘉岛—明州,应该就是唐日航路中的南线。

据林士民先生考证,这里的云山应为舟山群岛本岛,杨扇山应是金塘山,而石丹岙则是阿育王山岙口一带。

上岸后,只见岸上几十人,围坐着吃酒,看到海舶靠岸,纷纷惊起,群立岸边,向张支信打听情况。张支信回答:“此日本国求法僧徒。”这些人嗟叹良久后,差人问候,并献上土梨、柿、甘蔗、沙糖、白蜜、茶等特产。亲王好奇地问张支信:“此何等人?”张支信答:“盐商人。”

亲王感慨道:“虽是商人,体貌闲丽如此。”即答谢,赠以本国土物数种,商人辞退不肯受,亲王又派张支信前去解释,这些商人就收了杂物,谢还金银之类。

九月十三日,明州府差遣司马李闲,点检舶上人与物,奏闻京城。同时安排亲王一行住进专门接待日本使者的宾馆。第二年九月,亲王一行被正式准许入京。

十二月,亲王、宗睿、智聪、安展、禅念、兴房等驾江船沿浙东运河、京杭大运河、隋唐大运河入京。留下来的惠萼、贤真、忠全与小师、弓手、舵师、水手等,在接到朝廷批文后,由张支信护送,从明州望海镇(镇海)返航日本。

亲王在长安,有一则颇有意思的故事。亲王在当时的日本国,是赫赫有名的围棋第一高手。他到达长安后,要求与唐朝国手对弈,于是有了中日第一高手的对决,结果是亲王输了。好歹维持了大唐的脸面。可当亲王问起这位获胜的弈者是大唐第几高手时,负责接待的官员谎称是第三高手。亲王紧接着说,希望能会一会第一高手。这位官员回答:按照大唐规定,胜了第二高手方可见第一高手。亲王叹曰:“小国的第一,不如大国的第三啊。”

其实这只是一个谎言,却煞有介事地假托大唐的规定。背后透露的是,风烛残年的大唐,文明之花正在枯萎。三十年后,日本废止了遣唐使制度。头陀亲王也未在大唐首都长安取得真经,又转赴印度开始了他的寻找。

在长达两百多年的全面唐化过程中,日本学习得十分认真,研究得非常彻底,不仅形似,而且得其神髓,大致把想学的东西都移植到了日本。当遣唐使停止之后,日本文化也到了转型之时,上至国家制度,下至文字、书法,都开始走上日本化的道路。在遣唐使的背景下,真正日本民族的文化即将破壳而出。