-

1.1收信人简介

-

1.2前 言

-

1.3第1封信 1974年10月21日

-

1.4第2封信 1974年12月4日

-

1.5第3封信 1975年10月27日

-

1.6第4封信 1975年×月31日

-

1.7第5封信 1975年12月30日

-

1.8第6封信 1976年×月14日

-

1.9第7封信 1976年8月6日

-

1.10第8封信 1977年1月2日

-

1.11第9封信 1978年×月4日

-

1.12第10封信 1978年1月15日

-

1.13第11封信 1978年7月17日

-

1.14第12封信 1978年11月15日

-

1.15第13封信 1981年6月18日

-

1.16第14封信 1979年4月14日

-

1.17第15封信 1980年4月8日

-

1.18第16封信 1980年9月9日

-

1.19第17封信 1980年11月12日

-

1.20第18封信 1981年1月30日

-

1.21第19封信 1981年2月9日

-

1.22第20封信 1981年2月17日

-

1.23第21封信 1981年6月19日

-

1.24第22封信 1981年8月27日

-

1.25第23封信 1981年11月23日

-

1.26第24封信 1981年12月3日

-

1.27第25封信 1982年3月3日

-

1.28第26封信 1982年5月7日

-

1.29第27封信 1982年6月17日

-

1.30第28封信 1982年8月28日

-

1.31第29封信 1984年4月19日

-

1.32第30封信 1986年3月18日

-

1.33第31封信 1987年9月26日

-

1.34第32封信 1988年1月26日

-

1.35第33封信 1988年8月11日

-

1.36第34封信 1990年3月11日

-

1.37第35封信 1990年3月20日

-

1.38第36封信 1990年12月28日

-

1.39第37封信 1991年7月21日

-

1.40附录一 巴金伯给我舅舅罗世安的一封信

-

1.41附录二 我热爱的巴金伯

-

1.42附录三 巴金伯·妈妈·《何为》

-

1.43附录四 一路走来

-

1.44后 记

1

万金集——来自巴金的家书

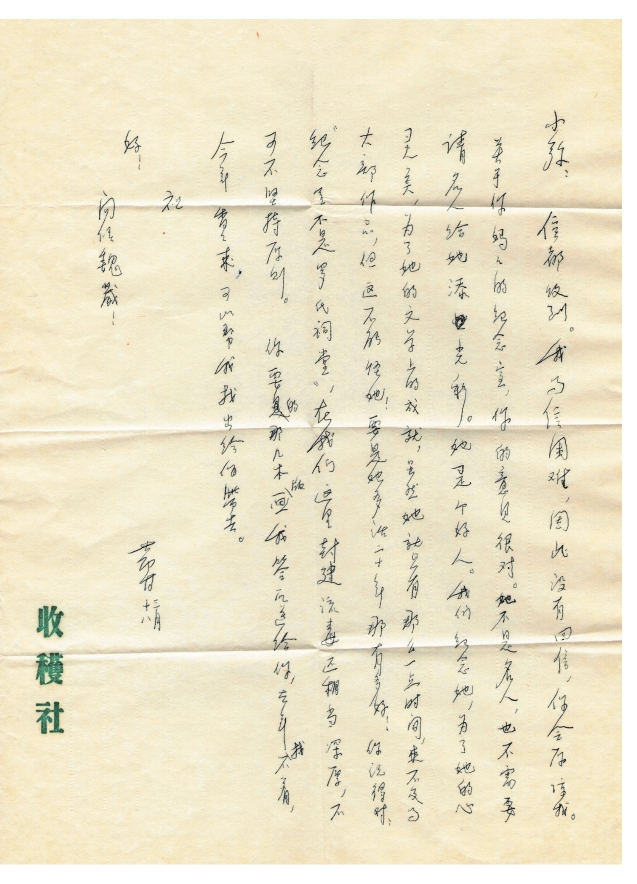

1.31

第29封信 1984年4月19日