生命的表白——刘海粟

国民政府在南京成立那年,喧天的锣鼓还震得人耳膜发烫,漫天烟花里的硫黄味还充斥在街头巷尾,民国书画界却风起云涌:吴昌硕在上海去世,齐白石完成了他的“衰年变法”,林风眠任国立北平艺术专科学校校长,徐悲鸿在中央大学艺术系开设透视课,而有“叛徒艺术”之称的刘海粟,与章太炎、黄炎培等人被指为“十三学阀”,不得已避难日本,过起亡命天涯的日子。

1

民国刚成立时,十七岁的刘海粟为逃避包办婚姻,从家乡常州逃到了上海。何去何从?繁华的十里洋场让他有些许的恍惚、片刻的眩晕。车水马龙的街巷,琳琅满目的店铺,灯红酒绿的百乐门,于他其实并不陌生。三年前,为了艺术,他孤身一人来到上海,在周湘画室学习西画。

年轻总有初生牛犊的锐气,没有“学院”专业经历的刘海粟,竟萌生了办学的念头。这年冬天,他在上海乍浦路租用一栋西式楼房,创办“上海图画美术院”(后改称“上海美术专科学校”),它颠覆了中国洋画教育临摹范本的传习所模式,成为中国近代第一所美术专门学校。年轻的刘海粟一身洋装在大上海这个花花世界里打拼天下。

办学初期,自是惨淡经营,每年来学的人多则十五六人,少时只三四人,十年内迁校近十次。但刘海粟没有放弃,他心中有个信念:美术可安慰人们内心的繁乱和悲哀,可超拔人们的绝望和堕落,能够惊醒沉睡的梦寐。他要在残酷纷乱、冷漠无情的民国初年,竭尽“艺术救国”的重责。在教学上,刘海粟极不“安分”,他欣赏凡·高那样不受束缚的画家,勇开先河,进行一项项创新:写生教法、野外实习、模特儿制、创办学报、开禁女学、增科音乐、工作室制,他像玩魔方的孩子,不断展现给人惊奇的一面。

刘海粟在黄山写生

实行男女同校是上海美术专科学校的一项惊世创举。虽早在1908年,清政府就批准成立第一个官办女子师范学堂,兴办女校的浪潮也从此兴起,但男女大防观念依然根深蒂固,部分女校还规定,男教师讲课要双目仰视天花板,不准看女学生。在很多人看来,男女同校简直就是败坏风气。反对的声浪、不怀好意的目光、看热闹的唾沫,足以把人淹没,但刘海粟到底是刘海粟,他就是要走自己的路,这样才能让别人有路可走。他的坚持,成就了一批人,后来被誉为“中国西洋画中第一流人物”的潘玉良,就是上海美专开放女禁、实行男女同校后招收的第一批女学生。在上海美专学习的一年多,奠定了她中西融合绘画风格的根基。

开风气之先的人体模特儿事件,更是闹得沸沸扬扬,刘海粟也因此以殉道者的姿态出现在世人面前,被列为“民国三大文妖”之一。上海美专自开办以来,每年都办两次师生作品展,办学进入正轨后,依学程上规定,安排了人体模特儿写生。1917年的夏天,学校选出学生习作五十多件举行成绩展览会,没想到,其中的几幅人体素描习作在社会上掀起轩然大波,轰动全国。上海城东女校校长杨白民参观展览后忍不住破口大骂:“刘海粟是艺术叛徒,教育界之蟊贼!公然陈列裸画,大伤风化,必有以惩之。”他立即撰文《丧心病狂崇拜生殖之展览会》,发难攻击。杨白民的暴怒斥骂自有道理,当时,中国的女人才刚扯下裹脚布,胸口上的那块布还缠得紧紧的。赤身裸体,简直是“洪水猛兽”。刘海粟毫不示弱,干脆以“艺术叛徒”名号自称,撰文反击。他提出:“人体美是美中之至美,美的东西不是为涂鸦而失去其美的色泽的。”人体写生是西洋画的基础,人体非但具有形式美,更具有精神美,是形式之真与表现之善的统一体。“裸体天真也”,人体映射宇宙生命的流动,人体艺术是艺苑中最美的鲜花。学校开设人体模特儿写生课,既锻炼学生造型能力,更启发他们去感受“生”。刘海粟指导学生:绘画人体模特儿时,最好的是由他们自由动作,让他们不断袒露着肉体,映出人体在自由活动中的形象,通过长时间的观察,熟知他们动作时的筋肉状态。他列举罗丹给雨果塑像的故事。罗丹在隐蔽处对雨果的日常生活状态进行观察,进而深入到雨果的内心,捕捉雨果的精神体相,因而成功塑造出具有雨果精神气息的不朽雕像。

一石激起千层浪,模特儿事件愈演愈烈,上海政商界的大腕朱葆三等纷纷出面,呈请当局严禁模特儿,并称刘海粟是“上海美专画妖”、“孽师”。刘海粟始终坚持“刀锯鼎镬、所不敢辞”的无畏态度,决不取消模特儿。最后,“五省联军统帅”孙传芳都直接参与进来,劝他“望即撤去”,可刘海粟不为所动,毫不畏惧。最终,刘海粟的不识相不合作,激怒了这位炙手可热的军阀,他密令通缉刘海粟。所幸,上海美专地处法租界,有租界法国领事保护,“孙大帅”也无可奈何,最终模特儿一事不了了之。自此,耗时近十年的裸体模特儿风波才算告一段落。政府不再追究,上海美专也继续进行真人模特儿的美术课程。此后,“刘海粟”三个字在一些人的脑海里,已经是一个凹雕很深的名字。在艺术圈子里,他不但是一个开荒辟道的人,并且已是一个巍巍矗立的雕像。

2

通常,一个伟大人物的成功,都离不开贵人和对手。刘海粟与坚持“为人生而艺术”的画界泰斗徐悲鸿做了一生的对手,这是众所周知的。鲜为人知的是刘海粟的贵人。他在人生最关键的时刻,得到了被毛泽东誉为“学界泰斗,人世楷模”的民国闻人蔡元培的相助和提携。在民国,刘海粟与蔡元培的交往,堪称佳话。

就任民国首任教育总长不久,蔡元培这位思想激进的前清翰林,就将“美育”列为国民教育五项宗旨之一。他在《新青年》上发表了著名的《美育代宗教说》,指出“优秀的文化要比庸俗的外交家有力得多”,语出惊人,在思想界引起极大反响。刘海粟也一直秉持“美术救国“的观点,面对民国初年的混乱纷杂,他想以艺术真理代替一切信仰,使人借其生命勇气而自振。“五四”爱国风潮之中,刘海粟以艺术家惯有的天真呼应:“救国之道,当提倡美育,引国人以高尚纯洁的精神,感发其天性的真美”,他号召进行“艺术革命”。刘海粟执意更新艺术的品质和叛逆精神,让蔡元培刮目相看。两人惺惺相惜,互通书信,一位力倡美育的教育家和一位首开现代美术教育先河的艺术家,跨过二十八岁的代沟成为忘年交。

书信往来三年后,应蔡元培邀请,刘海粟前往北京写生。其间恰逢蔡氏足恙,在东交民巷德国医院住院。逗留北京的一个半月,刘海粟探访名胜古迹,创作了《前门》等三十六幅油画。他还数次去医院探望蔡元培,并为他画肖像。蔡元培的病房里,常有名流学者光顾,刘海粟因此得以结识许多艺术大鳄。在蔡元培的推荐下,他还投到康有为门下学习书法和诗文。随后,蔡元培又一手帮他操办了个人作品展览会。展览会引起一时轰动。蔡元培被刘海粟笔下强烈的色彩与个性的感情宣泄所吸引,他特意撰文褒扬:“海粟先生之画,用笔遒挺,设色强炽,颇于Gauguin及Van Gogh为近,而从无摹仿此二家作品之举。”他认为刘海粟的艺术在造型上不拘泥于“描头画角的家数”,是极难能可贵,值得称道的。蔡元培的“抬举”让年轻的刘海粟坚定了未来的发展方向。

蔡元培对刘海粟的支持,远不仅于此。他帮助刘海粟赴欧洲考察艺术,并促成柏林中国画展的成功举办。去欧洲,一直是刘海粟的心愿,在蔡元培的帮助下,心愿终得了却,他被正式聘为驻欧特约著作员,每月享有一百六十元的津贴。刘海粟对蔡元培感谢有加,他曾发自肺腑地说:“屡蒙我公嘉惠提携,窃以为生平大幸。尝自傲曰:生平无师,唯公是我师矣,故敬仰之诚,无时或移。”在给蔡元培的信中,他称他为一生的老师。蔡元培去世后,为了纪念他,刘海粟在上海美专设立蔡孑民(蔡元培号)先生纪念奖学金,建立蔡孑民美术图书馆。

3

虎步西洋前,刘海粟曾两次东渡日本。

1919年,刘海粟代表中国新艺术界出席日本帝国美术院开幕大典。短短几周时间,他参观画展,走访学校,会晤画家,忙得不亦乐乎。归国后,他又著述要求从事美术者要放眼世界,要重在创造。1927年,被蒋介石定性为“学阀”后,刘海粟亡命日本。没曾想,因祸得福,他在东京朝日新闻社举行画展,作品被购藏一空。更想不到的是,日本天皇购藏他的《泰山飞瀑》,还把象征最高荣誉的银杯赠给他。一时间,日本舆论界称他为“艺术界列宁”。

1929年3月,上海举办第一届全国美术展览会,刘海粟的作品也在展中。但他本人,却在驶往法国的轮船上,他以驻欧特约著作员身份考察艺术。三年的欧洲游学,是刘海粟人生道路上的一大转折点。欧洲,是他梦寐以求的艺术天堂。刚抵欧洲,他即被欧洲高超的绘画艺术折服,对塞尚、凡·高、莫奈等后印象派大师尤为心仪崇拜,成天流连罗浮宫博物馆,临摹名家名画,他的生活只剩绘画。

欧游期间,刘海粟的作品渐渐被挑剔的欧洲人认可,他的旧作油画《北京前门》入选法国秋季沙龙,《森林》等四幅油画参加蒂勒里沙龙事务所展出,国画作品《九溪十八涧》参加比利时独立百年纪念展览会展出。刘海粟还在巴黎克莱蒙画院举办个人画展,展出在欧所作油画四十幅,其中《卢森堡之雪》被法国政府购藏于国家美术馆。

欧游的三年时光听起来很浪漫,但刘海粟在“浪漫之都”巴黎,日子过得十分清苦,他穷得连普通的菜都吃不起,只能每天啃面包,但他精神上却极愉悦。在巴黎,他给自己拟定了一张时间表:每天上午六时至九时学法文,九时后去罗浮宫临画,下午有空就在格朗休米亚工作室画人体和速写,晚间给《申报》写“欧游随笔”。刘海粟一家挤在罗林旅馆四层楼上的一间小屋里,他在法国的好友傅雷回忆:“我有时在午后一两点钟到他的寓所去,海粟刚从罗浮宫临画回来,一进门就和我谈当日的工作,谈伦勃朗的用色的复杂,人体的坚实……以及一切画面上的新发现。半小时后,刘夫人从内面盥洗室中端出一碗开水,几片面包,一碟冷菜,我才知道他还没吃过饭,因为‘物质的压迫’,他连东方饭菜的中国馆子里的定价菜也吃不起了。”不光在巴黎,整个欧游期间刘海粟的生活都很拮据,他当年的日记中可证实:“从西班牙展览会出来,已经过十二点钟了。我们想找一家价廉物美的饭店去吃午饭,可是徒然在烈日之下,绕了好几条马路,三番四复的回旋,总是找不到一家小饭店。脚酸了,肚子饿极了……”

心中怀有信仰,哪怕再清苦的日子,精神也不会贫瘠。在欧期间,刘海粟始终情绪高昂,他陶醉在罗马美的古的魅力中,被瑞士莱蒙湖深深倾倒。刘海粟在欧游期间写了大量笔记,翻开他在莱蒙湖畔写生的那一页:“这正是农历七月十六日,我们晚餐以后,一轮明月已浸在湖心,月光照到水底,越显出她的晶莹澄澈。我就在我的窗口安置着画具想制作,傅、刘二君走进门来就说:今晚这样的明月,却是不可多得的良辰,我们应该到湖边步月去。还有陈人浩也跟着这样说。他们一唱一和,我也不便违抗众议,就跟他们去绕湖步月。一道银白的月光,轻轻地映照着湖水,显出一鳞一鳞的银波,吻着淡素的沙滩,奏起幽妙的清歌,给那柔媚的湖风吹着,我飘忽的灵魂,仿佛离别了沉沉的大地,向那白峰之巅与繁星对话去了……那晚三更,大众归寝,我便独自一个,仍去凭窗对月,画到天亮,好像在熟睡无嚣的银幕之下,对着那神秘的世界,抹上一笔一笔的冷色。”那个遥远的星夜,刘海粟应该是幸福的,他的心灵羽化在自然和艺术的辽阔的美中。这也并非谁都有幸感受体悟到的。

刘海粟对西方绘画赞不绝口,但民族自尊心与文化自觉性,又迫使他不时回过头来眷顾传统国粹,期望中国文化得到西方认可。他从没放弃对国粹的保护与对外宣传,当他目睹日本绘画在西方大有取代中国之势时,他意识到文化输出的迫切性。刘海粟竭尽所能在柏林举行中国绘画展。但他的拳拳爱国之心,并不是人人都懂,其时在上海的鲁迅,就很不屑于这种展览的“一路挂过去”。1933年11月,鲁迅就在致友人的函中,不无揶揄地写道:“‘刘大师’的那一个展览会,我没有去看,但从报上,知道是由他包办的,包办如何能好呢?听说内容全是‘国画’,现在的‘国画’,一定是贫乏的,但因为欧洲人没有看惯,莫名其妙,所以这回也许要‘载誉归来’,像徐悲鸿之在法国一样。”

4

民族危亡之际,美术也被赋予神圣的救国使命,每一位有爱国热忱的艺术家都不甘沉默。从南洋到欧美,从战火前线到难民群中,从偏僻的山乡到遥远的西北边疆,到处都有美术家活跃的身影。而这支队伍中,刘海粟更是义无反顾地冲锋在前。淞沪会战中,刘海粟被八百抗日战士崇高的爱国精神所感动。1937年10月28日清晨,他背着画箱,来到苏州河南岸的高楼顶上,架起画架,展开画布,调着油色,面对苏州河北岸的四行银行仓库大楼,以磅礴的气势、遒劲的笔触、沉郁厚重的色彩创作了《四行仓库》。他着意用蔚蓝色的天空衬托着灰黄色大楼,充满着坚实恢宏感,屋顶上飒飒飘扬着由一位少女冒险泅渡苏州河送去的国旗。这是一幅难得的火线纪实,更是一幅具有历史价值的油画,激发了全国人民同仇敌忾的爱国精神,大大振奋了人心。1939年初展出时,《申报》评价说:“全部颜色的悲壮,手法的严肃和沉着尤非常人所能及。”

抗日战争期间,不少文化名人变节投敌。周作人、郑孝胥等都是“一生分作两回人”的典型。当时,汪精卫、陈璧君夫妇手下的汉奸,以陈公博的嘴、周佛海的笔、褚民谊的腿闻名。著名业余京剧家褚民谊极力游说刘海粟加入汪伪政府,并许诺教育部长的高位,刘海粟一口回绝:“一、我是艺术家,画画才是天职,不是当官的材料,恕海粟不识抬举;二、我是一个画家,从来不问政治,但有一点我很明白,不能和侵略我们国土的敌人握手,这是生为一个中国人的起码原则。”他的一席话,让褚老夫子脸红了好一阵子。

陈公博与刘海粟原本惺惺相惜,因他们都是民国时期的“叛徒”——刘海粟为“艺术叛徒”、胡适为“文学叛徒”、陈公博为“政治叛徒”,但在陈公博投靠亲日阵营后,刘海粟同他的关系骤冷。

1940年1月,应雅加达华侨总会邀请,刘海粟远赴南洋举办中国现代名画义赈展览会。他的画先后在雅加达、万隆等地巡回展出,筹得赈款,他悉数汇寄贵阳万国红十字会。此时,同在南洋的郁达夫说:“我们的报国途径,原不固定在执枪杆、戴军帽这一条狭路的……则艺术大师刘海粟氏,此次南来,游荷属一年,为国家筹得赈款达数百万元,是实实在在,已经很有效地尽了他报国的责任了。”南洋巡展期间,刘海粟以画国画为主,多创作松竹梅等隐喻品格气节的作品。他的爱国举动终为日军所不容,他被强行押解回国后蛰居上海,日常活动遭到严密监视。

5

刘海粟幼年习画从传统中国画开始,国学是基础;少年时对素描擦笔画苦下功夫,渐入西洋画门径,初学写实风格,后钟情于后期印象派,边学边教,广泛涉猎,中国画家中,他只服膺石涛;北京讲学期间,他更坚定了走表现的道路;日本考察归来后,他觉得日本现代画家无非学自欧人或中国传统,对中国画开始重视。首次欧游探宝,他充满英雄崇拜思想,忘我地临摹欧洲大师作品,醉心于文艺复兴至后期印象派间的作品,兼有风景写生。二次欧游,巡回举办国展,他民族豪情勃发,对传统中国画兴味锐增。欧游归来,是他书画交游的鼎盛期,直到抗日战争爆发。从南洋筹赈回沪到新中国成立,他蛰居上海,师法传统,临画临帖,苦下功夫。新中国成立后,他师法造化,写生足迹遍及全国,多为传统中国画。改革开放后,他衰年变法,脱胎换骨,把传统中国画、书法、诗词等与光色交融的油画奇妙结合,逐渐形成了泼墨、泼彩的最高峰。

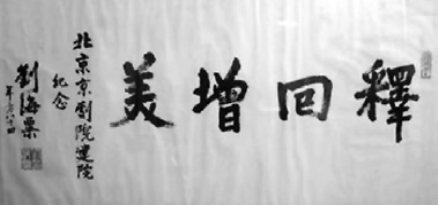

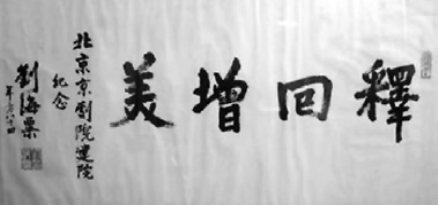

刘海粟书法

人的精力是有限的,如不扬长避短,天才也会沦为庸人。可以说,每一个功成名就的艺术家都是找到了最适合自己的道路。跟在别人屁股后边追逐,永远成不了大师。与徐悲鸿主张走以西方写实主义改良中国画的融合道路不同,刘海粟早年绘画虽也是从写实入手,但渐而青睐后期印象派画法,逐渐转向表现为主。特别是欧游后,他的表现主义更明确。他竭力推崇塞尚、凡·高、高更,推崇他们不求形似,在画布上涂抹心灵,以主观情感表现色彩。塞尚的坚实造型、凡·高的炽热激情、高更的原始气息,都能在他的作品中找到影子。他坚持以写形为手段,写神为目的。在科学可以改造一切的风尚下,他勇敢地表示异议:科学与艺术是对峙的。科学讲分析,艺术讲综合。用科学方法追求艺术,艺术便成科学的下女。刘海粟常说:“画我心中的自然。”他主张创作得于自然,但更主张表现自然精神,表现艺术家一种内在的冲动和不得不表现的欲望。在他眼中,大自然是一座华丽的花园,艺术家就是花园里采蜜的蜂,或是啮噬桑叶的蚕,都要独创出新东西,这才是有意义的创作。

刘海粟一生秉持不息的研究精神,绘画思想从未停滞,从办学到创作,都是依着时代的发展而改进,时刻走在时代前列。他坚持艺术纯粹是个人生命的表白,一直强调艺术就是自我生命的表现,是人格的表现,反对只画外形不画精神。1921年10月,二十六岁的刘海粟在西湖写生,在创作油画《红籁所感》和《回光》时,他这样描述:“有一天,在雷峰塔下的红籁山房整个儿画了一天画,这幅就是最后的一张。那血液般的流霞,反照着灿烂的湖水,蒙着保俶塔,我脚下的协德堂也着了鹅黄的彩色,这种神秘的象征,禁不住我情涛怒发。”“我在红籁山房,遥望城隍山的回光,西子湖的明波,山麓的小林,绯红的、蔚蓝的、碧绿的,这般飞舞的色调,使我全身的热血,忽忽奔腾;我的心也飞起了,生命之火,到底燃着了!”正是这些发自肺腑的不吐不快的情感冲动,点燃了他不息的表现生命的创作欲望。

刘海粟最崇拜的,是在现实或社会的压抑下,为着表现的热望而坚持努力的人,为着自己人格、生命的表白而与社会或现实做斗争的伟大艺术家。他历来喜欢壮实凝重的东西,对崇高伟大的东西有一种特殊偏好,他选定了自己的绘画途径——雄奇壮阔,从内容到形式,都为这种壮美的境界服务。在西方,他仰望米开朗琪罗、罗丹、塞尚、凡·高;在东方,他倾倒八大山人、石涛。

与同时代的大家相比,在写实造型的功力上,刘海粟也许不及徐悲鸿扎实,在传统技法的继承上,黄宾虹、齐白石、潘天寿、吴湖帆等也绝不比他逊色。但他“艺术叛徒”的豪气,却是其他画家所不能比肩的。1976年,耄耋之年的刘海粟游览北京香山后,激情勃发,创作了一幅《香山红叶》,并题诗:“诗情画意两无心,苍松红叶意自深。兴到图成秋思远,人间又道是凡高。”此时,他的人生虽已日薄黄昏,但人世的沧浪,犹能一苇杭之,灵魂已然通透,艺术更臻化境,他的生命,只余下一件事:表白。于是,他的艺术人生迎来了又一个全新的浓墨重彩……