“这可不行啊,孩子,这可不行。”城堡里的那个老詹纽兹在镇子上看见我站在人堆里听提波西演讲,总是这样对我说。

“这可不行,孩子。你跟坏人混在一起,遗憾,真是遗憾。一个父母这样体面的孩子!”

的确如此,由于妈妈已经去世,爸爸那张严峻的面孔整天闷闷不乐,我也就很少待在家里了。夏天的晚上,我总是很晚才回家。我好像一头小狼崽子,总是偷偷地穿过果园,小心地避开爸爸的眼睛,在丁香花丛的隐蔽下,用木棍撬开窗户——干这一手我自有一套办法——然后悄悄溜进卧室。若是睡在隔壁摇篮里的妹妹还醒着,我就偷偷摸到她那里去。我们俩亲亲热热,一声不响地玩着,尽量不去惊动照顾她的那个爱发脾气的老保姆。

当曙色初露,全家人仍在酣睡时,我又跑出家门,在高高的浓密的草丛中,踏出一条小路。不一会儿工夫,我已翻过果园的篱笆,朝水塘走去。我的小伙伴们,那些和我一样顽皮粗野的孩子,正拿着钓鱼竿在那里等我;要不我就朝磨坊走去,在那里可以观看睡眼惺忪的磨坊主怎样打开闸门,观看平静的河水怎样颤抖着,冲向机轮,怎样高高兴兴地开始新的一天的工作。

巨大的机轮,被喧腾的河水吵醒了,随着抖动起来——开始还不太情愿,仿佛不愿着手工作似的,但几秒钟后,便在清凉的水流的冲击下,溅起泡沫,欢快地转动起来。接着那一根根粗大的机轴,也缓慢而又庄严地转动起来。磨坊里面,齿轮开始辘辘地叫,磨盘嗡嗡地响,于是一团团白色的粉尘从磨坊的一切缝隙中纷纷扬扬地飞了出来。

然后我又离开磨坊。我喜欢观察大自然怎样从酣睡中醒来。轰起一只仍然流连在巢里的云雀,惊起躲在洼地里的一只胆怯的野兔,这对我来说,是一种极大的乐趣。我穿过田野,朝镇外的树林走去,露珠从草尖上,从草地里的野花上滴落下来。在这里,树木用一种懒洋洋的、昏昏欲睡的低语声对我表示欢迎。

我常常走得很远。然而,当我穿过街道回家时,打着哈欠的镇里人刚好正在卸下百叶窗板。而现在,太阳就要从东山背后爬上来;水塘对面喧闹的钟声就要召唤孩子们去上课;辘辘饥肠正在催促我赶回家去吃早饭。

流浪儿、废物点心,大家都这样称呼我。他们如此经常地拿各种各样的坏习惯来责备我,渐渐地,我自己也相信这些责备是正确的了。爸爸也信,还常常用良好的做人之道来开导我。但是他的用心总是得不到回报。面对他的那副严峻的面孔,看着他脸上那种绝望而又哀伤的表情,我感到畏惧,更加把自己孤立起来。有时,我站在爸爸面前,不停地调换着两只脚,一只手抓住裤子吊带,眼睛望着一边。有时,我胸膛里仿佛有什么东西在翻腾;我是多么渴望他能用双手抱住我,渴望他把我抱起来放在膝盖上,渴望他把我紧紧地搂在怀里。那样,我就可以紧紧依偎着他,我们俩或许会一块儿——孩子和他严厉的爸爸——为了他们共同的悲伤大哭一场。可是,他总是用一种蒙眬的目光望着我,那眼神仿佛越过我的头顶,望着遥远的地方;我无法理解他那凝神注视的目光,我退缩了。

“你还记得妈妈吗?”

我还记得妈妈吗?记得。我还记得妈妈。我还记得夜里醒来,我是怎样在黑暗中摸索,寻找她那双温柔的手,紧紧地握住,一个劲儿地吻着。我还记得她病中的情景,记得她在生命的最后一年里,常常坐在敞开的窗前,悲伤地望着外面的大好春光——她在和春天告别!

啊,是的,我还记得妈妈!她躺在那里,那么年轻,那么美丽,身上盖满鲜花,苍白的面孔刻着死亡的印记。那时,我像一头可怜的生病的小野兽,爬到屋子的一角,用饱含痛苦的眼神望着她——这是我第一次面对那谜一样的生与死的恐惧。

现在,和过去一样,我常常在死一般寂静的夜里醒来,我的那颗稚嫩的心充满爱。这爱在膨胀,胀得我的胸膛都容纳不下了——我醒来时,脸上常常带着幸福的微笑,想象着她和从前一样,和我睡在一起,只要我稍微动一下,她立刻就会挨近我,温柔地抚摩我。

是的,我还记得妈妈。然而,当爸爸问我时——这个身材高大满脸阴云的人,我渴望得到的骨肉之情,却无法从他那里得到——当他问我时,我却益发把自己封闭起来,轻轻地把我的手从他的手中挣脱出来。

于是他转过脸去,痛苦万分,心烦意乱,感到拿我没有一点儿办法,感到我们俩之间隔着一堵墙。妈妈在世时,他太爱妈妈了,完全沉浸在自己的幸福之中,几乎注意不到我。而现在,剧烈的悲痛又蒙住了他的眼睛。

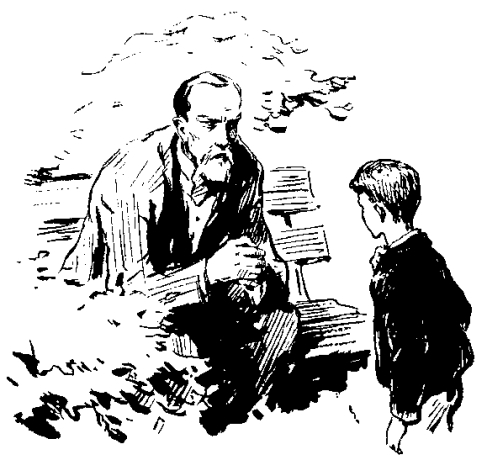

于是,横在我们中间的那条鸿沟变得更宽、更深了。他越来越把我看成一个惯坏了的、可恶的孩子,心肠冷酷,自私自利。他明白,他的责任是把我养大成人,可是他做不到。他的责任是爱我,可是,在他的心里却找不到对我的真正的爱。这种没有尽到责任的感觉使他更加疏远我。我也感觉到了这一点。有时,我躲在树丛中,望着他沿着园中小路来来回回地走着——步子越来越快——由于无法忍受的痛苦而大声呻吟。这时,我的心由于怜悯和同情而颤抖。有一次,他两手抓头,倒在一条长凳上,嘤嘤啜泣。我在树后面再也待不下去了。有什么东西在驱使我到爸爸那里去。可是,当他听到我踏在小路上的脚步声时,他的面孔又变得严肃起来,冷冷地问:

“你要什么?”

我要什么?我什么也不要。我迅速地转过身去,对自己一时的冲动感到羞愧,而且急于把这种羞愧藏匿起来,不让他看见。我走到果园一个偏远的角落,倒在草丛里,羞辱和失望让我痛哭不止。

从六岁起,我就尝到了孤独、凄凉和痛苦的滋味。

妹妹索尼娅只有四岁。我一心一意地爱她,她也爱我。可是人人都把我当成不可救药的野孩子。这一点甚至在我和妹妹之间也筑起一堵高墙。每当我吵吵嚷嚷、兴高采烈地和她一道玩耍时,老保姆,那个老是昏昏欲睡,老是一面摘着羽毛,一面打瞌睡的女人,便立刻清醒过来,把索尼娅抱进她的屋里,还一面走,一面冲我瞪眼睛。这常常使我想起一只老母鸡,由于恐惧而浑身羽毛倒竖——而我则是一只邪恶的老鹰,索尼娅则是一只天真的小鸡。这一切极大地伤害了我,让我感到非常痛苦。很自然地,不久我就放弃了逗索尼娅玩的一切尝试。而且我也感到,在家里、在果园里,几乎没有我的容身之地,没人跟我说句贴心话。于是,我开始到处流浪。在那些日子里,我的整个身心都由于某种奇异的期待而紧张万分。我觉得,在某个地方,在我们果园外面的广大世界里,我可能找到——找到什么呢?我自己也不清楚。我觉得我一定得做点儿什么——我有能力做点儿什么;只是究竟干点儿什么,我还不清楚,我只知道,本能在驱使我离开那个老保姆连同她那永远摘不完的羽毛——离开果园里苹果树发出的那种熟悉的、懒洋洋的低语声——离开厨房里刀子剁肉时发出的毫无意义的咚咚声。“流浪儿”、“野孩子”,现在人们都这样叫我。此外还有一大堆难听的外号,但我不在乎。对人们的指责,我已无动于衷了。听见这些外号,就像遇到一场暴风雨或一天闷热一样地平常。我阴沉着脸,一声不响地听着他们的责备,听完就继续做我想做的事。我在镇子上到处游荡,怀着天真的好奇心观察镇子上破破烂烂的住房和单调乏味的日常生活。我走出小镇,上了公路,站在那里,倾听电线发出的嗡嗡声,尽力猜想它们从遥远的大城市里传来了什么信息;或是停住脚步,倾听田野里庄稼发出的沙沙声,风吹过哥萨克坟场时发出的细语声。不知有多少次,我突然停下脚步,睁大眼睛,生活在我面前展现的一幅幅景象,使我惊恐,让我伤心,一张张面孔,一个个印象,在我的脑海里堆积起来,鲜活生动,令人难忘。我了解了年龄远比我大的孩子多半还不了解的事情。

当我考察完了镇子里的每一个角落,包括它最后一条泥泞的陋巷,我的心思便转向山冈上那座小教堂。起初,我像树林里一头胆怯的动物,尝试着从各个方向靠近山冈——想爬上去,又有点儿害怕,它的名声实在是太坏了。尽管我睁大眼睛,死死地望着它,可是除了静静躺着的坟墓和东倒西歪的十字架,什么也看不到。这里没有一点儿有人居住或有人活动的迹象。不知为什么,这里一切都是那么死气沉沉,无声无息,空旷无人,仿佛是被遗弃了。只有那座小教堂,透过没有玻璃的窗子,紧锁眉头,望着外面,仿佛深深地沉浸在令人伤心的个人心事中。我打定主意,爬上山去,走近教堂,朝里面看看——以便确信,这里除了尘土,什么也没有。只是我单枪匹马,独闯小教堂,确实有点儿让人毛骨悚然。再说了,我很可能需要别人的帮助。于是我从和我街头玩耍的伙伴中选出三个胆大包天的人,答应事成之后,给他们小面包和我们苹果园里的苹果。