-

1.1扉页

-

1.2前言

-

1.3第一部分 语言与人格结构

-

1.3.1第一章 序言与介绍

-

1.3.2第二章 论词语的经济

-

1.3.3第三章 形式—语义平衡与进化过程的经济

-

1.3.4第四章 儿童言语表达与“言语的起源”

-

1.3.5第五章 作为感知与思考的语言

-

1.3.6第六章 作为参照框架“原点”的自我

-

1.3.7第七章 心智与符号过程的经济:性、文化和精神分裂症

-

1.3.8第八章 梦与艺术的语言

-

1.4第二部分 人际关系:种内平衡的案例

-

1.4.1第九章 地理经济

-

1.4.2第十章 国内合作冲突与国际合作冲突

-

1.4.3第十一章 经济权势分配与社会身份分配

-

1.4.4第十二章 声望符号与文化时尚

-

1.5参考文献

-

1.6索引

-

1.7译后记

第十二章

声望符号与文化时尚

我们第二部分对社会系统的研究到目前为止包括三大步骤。首先,在第九章研究了地理经济。其次,在第十章我们将第九章的论点应用到国内关系和国际关系的稳定和非稳定平衡状态这个普遍问题。最后,我们在第十一章转至社会系统里经济权势与社会身份的分布这个主题。在这三章的所有论述中,无论是讨论商品与服务的生产经济还是讨论这些产品在不同身份的人之间分配的经济,我们都一直感觉到大量程序规则的存在,根据这些规则发生了我们所论述的社会行动。

现在我们在本书最后一章简要论述这些程序规则问题——或者简单地说关注规则问题。

规则这个问题在我们的论证来看并非陌生。我们在第七章论述文化词语结构时详细研究了社会关系或规则的代码动力学,根据这个动力学我们所言的社会系统开始运作。我们当时的论证仍可适用,在此无需重述。

我们现在所做的就是研究社会系统规则的某些方面,它们与特定文化符号中千变万化的时尚有关,这些时尚象征了所言社会系统成员的相对声望或身份。对此我们首先(1)从理论上加以论述,接着转向(2)、(3)和(4)呈现经验数据。

声望符号与文化时尚这个概念可能离我们前文对于全部文化词语普通动力学的论证似乎有点远或不相干,这当然存在风险。为此,我们将在我们熟知的普通调和级数方程式的背景下陈述我们有关时尚的数据——这些数据整体上代表了指数函数和数理逻辑函数。通过这种方法,它也会有助于从理论上整合我们的观点,我们将表明特定文化表象多年以来的指数发展与测量那一刻所发现的那些表象的调和分布并非不一致。

我们刚才说到,声望符号与文化时尚的发展遵循一个指数函数(或者密切相关的数理逻辑曲线)。这个指数函数概念我们在上一章论述追随潮流的指数本质时就已经遇到了。我们提及这一点为了表明在接下来的论述过程中我们大部分时候都将在我们熟悉的领域里展开论证。读者在这个论证过程中会明白我们对于索尔斯坦·维布伦(Thorstein Veblen)《有闲阶级的理论》1(Theory of the Leisure Class)的至深谢意,即便我们论证形式上更是基于我们自己前文的论述而不是他的。

第一节 理论思考

在我们看来,一个人的声望仅仅存在于(1)某些具体人群中,而(2)其声望的相对程度体现在(3)该群体中他人顺其意愿就其便利的对比程度。如此定义,声望的概念及其符号象征问题看起来符合我们整个前文论证,而且特别符合我们上一章的论证。

强迫他人顺从己愿的最突出的方式就是使用优越的物理力量,这一点我们已经明白。这反过来就意味着最强壮的人通常有最高的声望,显然,所谓的“原始”社会以及当今小男孩团体中就是如此,单纯体力在此不可否认就是解决一切问题的最后仲裁者,而且在此假如一个人本身不是强壮的也要努力地成为强壮者的朋友。单从这一点我们便知,团体成员要么如何跻身至高声望行列,要么如何争夺那些位高权重者的宠爱,与此同时这个团体本身在精英的领导下转变为一个控制系统。

在声望取决于物理力量的范围内,这个物理力量必须以一种显著的方式不断地操练,以便提醒团体成员强人力量的存在,以免他们要不然随着时间流逝忽视了这个强人的意愿和便利。因此,具有(或欲求)声望的人为了让他人对其力量历历在目必须不断参与战斗。此外——这一点显然维布伦忽视了——这个强人必须以一种远远偏离团体接收的规范来表达他的意愿,这样的话就很容易察觉团体对其意愿的顺从。总之,顺从必须是引人注目的、可识别的。

因此,我们可以料想,(1)力量的显摆以及(2)对他人非比寻常或不可理喻异想天开的要求将会伴随声望现象左右。

与他人的物理战斗要消耗功力,而且还要冒着被对手打败的风险。为此,任何一个所需功力和伴随风险皆小的手段,若能替代为声望而战的实际等效的物理斗争,都会受人荐举[1],然而一旦我们引入替代手段这个概念,据其定义我们便介绍符号这个概念(参见第七章)。

由于这些替代手段在当前情况下是指相对声望的事情,它们可以称为声望符号,我们得把它们设想成给见证者灌输某些引人注目的令其敬畏的东西。

最显著的声望符号有头皮、首级和牙齿等那些在战斗中从杀死的敌人尸体上割下来的东西,展示这些东西的目的是为了宣告自己的英勇。总之,被征服的敌人,无论是死是活,都能从他们的尸首和财产中攫取战利品,征服者都可将之作为声望符号来证明自己的力量。

然而,此时,一个丑陋的想法出现了。我们是指这样一个事实,即战斗中英勇屠杀所获取的尸体器官与自然死去后被埋进坟墓不久的尸体器官之间没有什么差异难以区分。因此,单纯占有他人身体器官却没有一个验证的故事,未必可以证明英勇,因为人们可以盗墓。由此便产生了验证故事的动力学,这些故事反过来会导致一类称作英雄史诗的文学作品。因此,吟游诗人对于国王而言是必需的,他们必须传承史实以免皇室战利品随后被人遗忘或者被断言为假。

一旦验证故事得以创造并支撑战利品,只要人们相信这个故事,战利品本身也就无需公开展示。因此出现了对有偿或无偿宣传专家的膜拜,他们在历史上由远古的吟游诗人转身为当今的社会专栏作家[2]。因此也呈现了对古文物验证专家的膜拜,他们与我们前一章讨论的花衣魔笛道德传播关系密切。

战利品并不仅限于英勇屠杀所获取的身体器官;被屠杀者的个人财产也可以用作战利品。对敌人财产的掠夺总是战斗中不可避免的一个后果。

然而,虚假战利品的风险在这儿也是存在的,因为毕竟谁能知晓一件具体的个人财产是如何为人所获的。为此,理论上便产生了虚假战利品承办商一类的专门行业,即便是行家里手也难以区分这些虚假战利品与真正英勇掠夺来的物品之间的差异;而且随着虚假战利品承办商这类阶层的出现,我认为我们现在置身其中的维布伦所言“金钱文明”似乎就开始起步了。

对于虚假英勇战利品承办商这类人没有永久的防范措施。不过,有一个临时防御手段;胜利者在英勇掠夺时应当尽量只掠夺造价不菲的物品,以至于它们的虚假仿制品十分昂贵只有富贵之人方可买得起。照此简单方式单纯展示财富对于所有人来说都是一个声望的象征,不论战利品是怎样攫取的。

一旦财富展示成了声望象征,对于声望符号的本质可作一定的说明。首先,使用的材料稀有因而昂贵,只要材料在货真价实方面总是一目了然易于辨别[3]。其次,这些商品与服务消耗大量劳动力——只要劳动力成分就其价值而言显而易见清晰可辨——也可充作声望符号。因此,一件耗费大量劳力且明显是手工制作的手工艺品,尤其当它是具有特定工匠风格的限量版产品时(最好是已经作古的工匠,这样他就再不能提供新的作品)可能是一个理想的声望符号。

另外,在此我们再次附和索尔斯坦·维布伦,单纯仆人人数就是极好的声望符号,只要这些人可识别出是仆人而且可识别出是某人的仆人。不仅他们的存在象征了主人的财富;他们的手臂也象征了主人的力量。假如这些仆人明显雇用于琐碎事务,那么主人的声望就会越响。

我们也不应该忘记,正如我们在前一章指出的,身份满足感和“自由主义”与宽容大度的姿态(直至一定的程度)——假如引人注目——都是完美的声望符号。对于贫穷和不幸的显著同情同样也是完美的声望符号。的确,我即便怀疑异教徒是否曾经被烧死,也不会怀疑有良好教养的人在前排座位上观看法律与正义英勇无畏公正无私地快速履职时他们脸颊上竟然不会明显地流下对异教徒灵魂与身躯的怜悯之泪。

好的作品,假如引人注目的话,总是好的声望符号。

好作品的实施需要消耗一定量的物理功力。这个功力消耗对于精英而言也不是一个瑕疵,精英们正如维布伦指出的应当引人注目地亲力亲为某项功利主义任务,尽管他们有大量的仆人。因此,在祭坛协会会议中一块手帕上显著的刺绣向在场的人表明了这个声望符号背后存在被压抑的力量。的确,在“大波士顿—剑桥社区”的一次“义演”中,我有一次注意到一个肥胖的衣着考究的主妇端着银托盘款款走来,托盘上放了两纸杯的冰镇饮料,非常谦卑地送给我们这些施主用作茶点。这份茶点的卡路里所提供的能量既不能丝毫移动这位女士的庞然身躯,它所带来的清凉也不能丝毫降低她的体温。可是当你举杯齐唇,它就具有了妙不可言(je ne sais quoi)的魔力。正是这种妙不可言的魔力才是声望符号所必需的,这一点维布伦博士多年前就已经作了漂亮的明辨。

有一点维布伦博士没有论及。我们是指这个事实,即声望符号及其仿制品的持续生产(仆人除外)可能最终生产出的供应品如此之多以至于人人都能拥有一套完整的声望符号装备,结果每个人都和其他人一样优秀。为了避免这一尴尬的社会局面,声望符号必须不断地更新。声望符号的这些更新很重要,因为它们引出时尚这个要素。

新时尚的引入颇为困难。假如该新时尚取得成功,它必须既由(1)“恰当的”人又由(2)“恰当”人数的“恰当”人发起。

至于选择恰当的人发起一种新时尚,我们立刻想到那些享有最大声望的人是发起新潮流的恰当人选,因为他们的行为最受别人关注和效仿。因此,新时尚的倡导者最好把他们的新时尚交给杰出人士——或者甚至给这些杰出人士一笔可观的酬金——让杰出人士引人注目地展示这个新潮流。社会地位显赫者采纳此潮流的照片也有助于推进这个时尚;或者那些使用平常罕见之物如有色厕纸的社会地位显赫者的书面签注也会有助于推进这个时尚。

对于在声望符号中新潮流发起者身份的考虑,理由很明显。因为除非这个新潮流在文化上为整个群体所接受,否则它可能会显得很怪异(如第七章界定并论述的),或者,也许甚至被看作脑子有毛病。由于权贵们比贫穷者更可能被效仿,所以权贵们应当被选作新时尚的发起者。(另一方面,时尚也可以从下层人士中产生;例如,女王可能悄悄地效仿混得不错的街头妓女的发型,后者因而不知不觉地开创了一种新时尚。)

发起新潮流所需人数是另一个伤脑筋的问题,因为除非有足够多的支持者,否则新潮流很可能看起来极为怪异荒诞。就是缺少支持者才使得英国国王、卫道者乔治五世感到十分沮丧,这位国王陛下试图引入男士裤子90°角熨烫新法以区别于传统熨法。我们认为这对于汉诺威王朝稳定家族中的稳定成员而言不仅仅是脑子有毛病。可是国王陛下现在必须穿着熨“错”方式的裤子躺在皇室棺材里,永永远远——除非他的皇家子民后来注重效忠皇冠几个月后赞同用乔治90°角熨烫剩下的裤子,因而死后恢复乔治一个富有远见的英国传统时尚引领者的头衔,同时卸下妄加其身的响当当的脑子有毛病这个陋名。这就是时尚!

虽然新潮流发起者人数的增多会使该潮流对于全体民众更有说服力,但是发起者个体必须与太多其他发起者分享潮人名声,显然这对于他们不利。因为,随着新潮流发起者人数的增多,势必存在仿制潮流的可能性,而伴随潮人的实际名声也会相应地被稀释。所以我们发现,新的风格、潮流或时尚的发起包含了发起者“恰当人数”这个问题。

“恰当人数”这个问题对于我们现在并不陌生,因为我们在前文方程式中已经遇到过。正如“恰当人数”这个问题如今很熟悉,它所表明的解决之道的一般本质也是不难发现的。简言之,“恰当人数”的发起者大概是从那些最高社会阶层名流中甄选,他们的行为反过来会被下层人士效仿。按照这种方式,新的潮流及其效仿在社会各个阶层中流传下去,“愈演愈烈”,直至“风靡一时”,而后成为文化上的必需。

这样来看,时尚的发展本质上是指数的,因为从理论上讲它在各阶层中流传,这些阶层的人口在指数上是逐渐增多的。此外,假如我们把时尚的发展看作是知识在所有人口或疆域中的传播(例如,随着越来越多的人显摆这个潮流,也就会有越来越多的人了解它),同样的指数函数还会出现。

我们在理论上说时尚的发展本质上是指数的,我们不应该忘记,随着越来越多的人跟进这个时尚,对于最初发起该时尚的潮流引领者而言,该时尚诠释者的名声愈发被稀释。因此,随着这个新时尚越来越成为全体民众所采纳的社会必需品,它就越来越成为社会知名人士所抛弃的一个社会必需品。我们能够想象出的一个极端例子就是一件造价不菲款式全新的礼服在一次社交盛宴上只穿了一次,并且引人注目赢得满堂彩,可是第二天早晨却丢在厨师手中。

刚开始人们理论上一方面有一个冲动要急于跟进这个新潮流,可是随着该潮流以指数式增长而越来越流行时,人们理论上另一方面又有冲动要急于摒弃这个潮流,这可能导致一个进化式分布,与数理逻辑曲线十分相似。

在潮流到达巅峰时它便迅速衰退,就像它迅速出现一样,只剩下越来越少的人还在追逐它,这些人要么是因为不了解最新时尚,要么没有钱去跟进最新时尚。因此,周期通常是时尚与生俱来的,一个人的声望很大程度上可以通过他知道何时跟进以及何时摒弃一个潮流的判断力加以计量[4]。

有时候确实存在这样情况,即某特定行为方式或模式由于它在所言文化中有功利价值而不会衰落,反而在该文化词汇中永久地占有一席之地。因此,例如,在美国拥有汽车原来是一个声望象征,我认为直到后来它为我们文化担当了巨大的功利价值。在这种情况下,我们可以猜想,拥有汽车比率越来越大——假如该比率实际上是数理逻辑的——它的使用频率在我们国家的文化词汇里几乎渐近稳定。不过,虽然当今拥有一辆汽车可能更多是功利必需而不是社会必须,然而人们拥有特类汽车仍然在很大程度上是个时尚。

相反,文化词汇中迄今显然稳定的成分在使用中突然变得不流行了,而且在指数上(或数理逻辑上)逐渐衰退。或许马和马车的用法就是这样衰落的。有趣的是,美国私刑的减少也是数理逻辑的(参见下文),仿佛私刑越来越不流行了。

但是,虽然时尚本质上一般是周期性的,可是周期持续时长未必相同。有的东西比如房子生产成本很高,房子风格的变化比起领带风格要慢得多——理由不言自明。的确,生产成本以及全民采用的比例是时尚周期的决定因子。因为,理论上看,正如商人赶不上潮流,有大量过时无用的库存商品,商人也急于预备新时尚,同样可能有大量无用的“新奇”商品却从未有人问津[5]。研究时尚动力学,需要大型营销机构的机密库存记录,以便作进一步的经验研究,此类研究可能得到那些大型营销机构的资助,这反过来更加有利于该研究。

我们上文提及房屋风格变化缓慢,因而表明了存在一个建筑风格“社会学”和“心理学”,这一点第八章已有暗示。因此,当一个律师走近一幢房屋,他观其外表即可判断房主的可能社会身份。当他环顾屋内家具听屋主谈吐,他会进一步了解有关业主社会身份状况以及洞悉业主部分人格特性。然而,此房还有更多的心理—社会信息,从房子昂贵材料和专家工艺上明显可见此房现在虽然简陋可是过去显然一度辉煌时髦。因为房子时尚并非总是立即推倒去重建一幢时尚居所。的确,业主常常从旧屋搬进全新小区——“时尚街区”——在这里他们安置一幢崭新时尚房屋。然而,随着潮人搬进全新“时尚街区”从而使得该区域更加时尚,就会有社会身份不那么高的效仿者追随他们[6];因此这种追赶经年累月持续不断,并在周边辐射开来,那些身份高的人开始逃离追赶他们的下层社会之流。最终这些材质珍贵工艺考究一度昂贵的豪宅成了真正卑微之人的居所[7]。

时尚在其他艺术方面也不乏存在,无论是在美术还是在更加实用的工艺品中,这一点我们都可从经验中获悉。稍后我们将要分析音乐的情况。

时尚也不乏存在于教育—智力活动中。大学学士文凭很时尚,因而越来越多的人去追赶这个时尚(恐怕结果导致了文凭的贬值?)。因此,假如他们想要脱颖而出必须攻读更高学位。可是随着越来越多的人获得了硕士和博士文凭,还得再发明出更高的学位来。

教育时尚不局限于文凭方面。那些吸引学生的具体教育领域也在时尚行列中进进出出。因此,它们追逐哲学、文学、罗曼文献学、心理学、“政府管理”、社会学、核子物理学等等。有趣的是,当今社会研究似乎在领跑“指数增长”。

政治情怀以及社会和道德的形而上信念也屈服于时尚,即便我们当时可能认为自己是在说出“永恒的道德真理”。忠于这类情怀在社会上很流行,正如不屑于一律乃是不合潮流[8]。

政治潮流的动力学和危害的一个精彩例子,这也是我在研究与教育机构社会病理学主题有关的一个例子,可见于英国干涉主义者的政治宣传团体,他们在第二次世界大战时宣称“我们为美国参战做好准备”。虽然这个主题太广泛,在此泛泛而谈是言之不尽的——而且我们在第七章和第十一章已经提及——然而假如读者回想这个政治活动的表现,它当时受到了哈佛、波士顿以及纽约金融中心部分区域所提供的社会最知名人士的“赞助”,读者会记得没有什么比送给“英国整捆物资”和送自己孩子参加英国初级救援组织更风行了。随着时间流逝,如果不参与这些团体就会太不合潮流,而反对它们几乎就是叛国行为。这个运动的政策制定者们,有的忠心让人怀疑,有的似乎显然表现出偏执狂和暴露癖的嘴脸,可是这样的事实悄无声息为人疏忽,谁也不说以免被认为倒行逆施。事实上,在波士顿—剑桥,假如你不是亲英派、亲俄派或亲闪族人派的话,你似乎压根就不是美国人。此类政治潮流与生俱来的危害在上述潮流的后果中得到了很好的证明:这个政治潮流不仅最终把西欧引入了一片混乱之中,而且它甚至把美国也带进了这片混乱之中,同时也浪费了我们当时无疑具有最佳的谈判地位。教育机构以及所论及的其他机构的领导者们通过把他们特类“国际”偏见填鸭式地灌输给他人而给美国定了这个“战争格调”,现在十分有趣的是,他们逐渐成为公众唾弃的对象,因为他们背后动机以及他们组织的不坦诚已被大家识破了(参见前文第十一章花衣魔笛道德的论述以及第七章妄想型偏执狂的论述)。

对罗斯福(F.D.Roosevelt)总统“围炉谈天”的研究揭示了这个广告宣传头脑的才华,他在创作这些会话时使用了任何一类新时尚促销时所使用的为人熟知的技巧。罗斯福先生的“谈天”通常步骤如下:(1)美利坚合众国以及人权陷入了严重危机(恐吓技巧——口气和体味除臭剂广告商经常使用的技巧);(2)很高兴所有聪明的和爱国的美国人已经意识到了这个危机,他们正集结起来捍卫美利坚以及人权(高档商品对势利顾客的吸引力);(3)当然我们中还有误入歧途的人和团体——而且你懂的我是指谁,等等(偏执的吸引力;没有指明所说的具体人和具体团体,总统要让每个听者认为他自己的敌人就是总统心里所想的敌人,那么总统是站在他这一边的)。

与政治潮流以及教育潮流密切相关的是可被称作“精神的”潮流,通常见于宗教组织中,它们的知识基于原始的神明启示。虽然我们从历史中获悉宗教信仰变化不定——最初它们常常随着战争运气而变迁——不过,在近年西欧文明中,它们的变化要么太慢要么太掩蔽,难以客观研究[9]。因此,我们可能只是提议作为一个工作假说,即人们在宗教团体里的成员身份可能有点受控于政治和时尚的急切需要。

不管世界上各类宗教形而上的信仰变化率这个问题,宗教仪式的现象对于我们当前论述时尚和潮流并非完全无趣,因为伴随这些仪式现象的情感释放与伴随时下当地潮流表现的情感释放并非完全不相干。因此,例如,当一个人隶属的小团体的习惯结构在成员人数方面受到了诸如死亡、出生或婚姻等变化而带来的困扰,那么该团体的人员在执行他们团体隶属的更大宗教(或其他)团体的传统仪式时可以减轻这种困扰。人们在执行这些仪式时,这些仪式不过是更大团体成员身份的表现,采用了可称作更老、更大、更强以及更久团体的“参照框架”。对照这个更大“框架”,具体的死亡、出生、婚姻等方面受到了相关人员主观上深切的关注,它们仅仅成了社会统计陈词滥调的又一个例证。那些打动个体的极非凡之物在社会上很平凡,有此作为安慰,个体可以更加客观地重组较小团体。此外,这类仪式几乎不变的韵律有助于诱使执行者进入半催眠状态,结果他对于仪式领导者的安慰劝诫更易受感动。艾略特·D.查普尔(Eliot D.Chapple)博士与卡尔顿·库恩(Carleton Coon)博士在他们优秀的《人类学原则》2(Principles of Anthropology)中对仪式的这种看法,承袭了范·亨讷普(A.L.Van Gennep)关于成人仪式的观点3,他们用大量说明材料就“平衡”而言已作定性论述。

时尚表现可能与执行成人仪式很相似(包括我们所说的强化仪式)。因此,一顶最新款帽子、一件最新款裙子或者一个最新款粉盒之类的小礼物要比有一座图书馆那么多的道德准则能够让忧伤的姑娘更快地振作起来。相反,禁止现代虚荣(连同禁忌所有“放纵的”性行为)理论上是一个让民众恭恭敬敬参加公众仪式的绝妙手段,他们在这些仪式中半梦半醒,可以洗耳恭听传统教理[10]。

我们前文论述大部分是定性分析,并非建立了我们所论述的时尚类别的基本指数或数理逻辑本质。我们既没有说明所有其他时尚都会遵循这些函数,也没有说明所有文化变化都是时尚之物。

假如我们反思新词语和新短语(如,俚语)进退于时尚行列,非常像时下的流行歌曲,那么我们在言语情形中可能获得一个研究其他文化变化的有用类比。的确,流行俚语变化如此之快以至于只有那些掌握瞬息万变材料(如,体育记者)的写手方可放心使用俚语以博得新鲜潮流效果。不过,由于在俚语快速周期与“标准”言语缓慢周期之间似乎不存在动力学二分法,所以没有理由认为标准言语成分代表的仅仅就是缓慢变化的时尚。过去标准词语如ween(认为)和opine(以为)如今稍嫌“过时”。

假如我们回忆第三章对于语言文化—年代层的论述,我们便想起词汇表中新的或新生词语一般是以条理明晰的指数方式增加使用频率,而古旧的或衰老的词语背离词汇表,它们的使用频率似乎在指数上下降。假如我们进一步回忆我们对于全部文化语言中特定言语案例所作的理论概括范围,我们可能会觉得,在我们当前对声望符号与社会潮流的理论论述中,我们在特定言语案例中随手就有一个良好的系统化理论,该理论可适合我们当前的时尚论述。事实上,研究商品潮流的学生最好应该学习词语及其他言语成分的风格动力学。

不过为了理解声望符号与社会潮流的动力学,言语的说教价值已超过了效仿“国王英语”以及球场俚语的结构效果。因为,毕竟言语时尚与所有其他言语习惯变化一样,是远距离传播的;一座城市不断变化的言语习惯对于周边人口言语习惯的影响力是方言地理学家们一个越来越普遍的研究主题。我们因而可以推测言语革新的传播以及其他文化革新的传播是受控于(P1·P2)/D这个假说吗?

虽然这个问题与高度复杂的言语变化传播现象相关,可是它并非无法衡量。因此,假如两个社区P1和P2由最小功力距离D隔开,各自独立发展出全新的且相互冲突的言语方式,那么假如我第九章总体论证可靠,这两个有影响力的领域的界限在其领域内将会是半径相当大的圆弧,除P1=P2这种特殊情况下弧度为直线之外。假如我们将此观点扩展到社会系统中n个不同社区的各自领域,在每个领域里都可能发生变化,我们认为理论上讲历史性言语变化的外围将构成一个多边形,每条边(方言地理学家在技术上称之为等语线)基本上都会是半径较大的圆弧[11]。多亏方言地理学家的仔细研究,等语线的大弧度本质,甚至到了我们理论预期的几乎直线性程度,都已经作了实证研究。我们能否从言语大分裂与当地方言经年累月变异之间累积的交叉等语线中重构所言相互竞争的文化中心各自远古的P值,这仍然是个诱人的问题。

前文论述经过必要细节修改后适用于所有文化革新,不论该文化革新是指时尚还是声望符号[12]。假如这类革新在人群中任意发生,那么相应更多数量和种类的文化革新将会在P值较大社区里发生。因此,较大社区一般往往是引领新时尚的社区,而较小社区一般是追随别人发起的时尚。

第九章阐述的信息流通理论可以轻松地扩展应用到时尚的流通。而且,假如我们选择使用我们第一部分的观点作为一个基本的类比,那么我们能得到一个理论结论,即有些风格变化相对较慢,而越来越多的风格变化越来越快。此外,在P社区里时尚变化的一般速度往往与P的规模成正比,而“文化落后”的速度与P规模成反比。

有意思的是,假如我们只有一种现成的社会现象可研究以揭示人类生态学原则,那么我们很难找到一个比人类言语现象更合适的社会现象,我们认为人类言语只是整个文化语言的一个特例。词语以及言辞方式的时尚及声望符号对于研究更加一般主题十分有益。

第二节 先锋经验数据

我们前文论证基于前几章的理论思考和经验数据,让我们一再思考在文化时尚兴衰之中理论上讲什么是指数函数和数理逻辑函数。这类指数函数多年来由该领域杰出的经验主义者在各类不同文化现象中得以研究,他们也对自己的数据进行了独创性合理分析,以至于文化特性和文化模式这两个术语呈现出十分精确的意义。

此类研究的一个例子可见于斯图亚特·蔡平(F.Stuart Chapin)博士的《同步文化周期理论》(Theory of Synchronous Culture Cycle)(发表于1925年),他研究了底特律1840—1925年政府活动累积的指数增长情况,并称之为“政治文化综合体”指数增长的一个指标6。

霍内尔·哈特(Hornell Hart)博士发现,大量广泛文化现象遵循一条密切相关的数理逻辑曲线,该曲线在沃尔泰拉(Volterra)、考斯特金(Kostintzin)、雷蒙德·珀尔(Raymond Pearl)等人的生物研究中十分熟悉。哈特博士研究发现,美国1890年到1940年离婚率在数理逻辑上增高了(难道离婚在某种程度上是个时尚?)7。他还研究发现,美国从1880年到1940年私刑在数理逻辑上减少了8,以及美国1875—1942年大学毕业人数在数理逻辑上增多了9。

美国和英国1852—1930年批准的专利遵循类似的数理逻辑趋势10。

玛格丽特·J.哈古德(Margaret J.Hagood)博士研究发现,美国1931—1939年节育诊所的增加呈数理逻辑式变化11。

如果我们记得人口和收入的增长是数理逻辑的,那么我们会明白更加特别的现象是如何恰好切合更加普遍的背景。然而,很自然的问题是,在多大程度上这些现象中部分现象可以视作声望符号和文化时尚。

因此,例如,哈特博士已经研究了帝国的数理逻辑增长12。一国范围内是否可能有国家虚荣心或国家声望?假如我们记得文化时尚的符号理论上看代表展示它们的个人或群体的能量,那么帝国疆域的竞争与商业时尚的竞争不相上下。可以理解,随着疆域拓展,治理的成本和不断镇压的成本消耗越来越大(参见第十章)。

在论述声望符号以及文化时尚时运用前文数据的主要缺点在于,对于这些现象至少一度曾为时尚难以苟同。由于这个缺点,我联合自己学生着手研究了作曲家及乐曲的特别时尚,希望这个专题研究可以基本上阐释文化时尚动力学的某些内容。

第三节 作曲家及乐曲

我们从日常经验中了解,新歌以及其他形式乐曲的“流行”是指,它们在被别的乐曲盖过风头之前或多或少地为人所演为人所闻。同样地,作曲家以及其他媒介艺术家的“流行”也是如此。这个“流行”看起来几乎等同于我们一直所说的文化时尚。而且,不论是否真正享受我们所说的音乐,时尚的制作及“欣赏”能力明显会产生某种声望,无论当时碰巧是什么音乐时尚或其他艺术时尚。

因此,我们认为作为一个工作假说,流行音乐现象是我们将要客观考核的一个文化时尚案例,它可以有助于总体上洞悉时尚动力学。选择音乐时尚作为我们最后结尾一章的研究对象很恰当,因为它有助于我们将第一部分关于调和序列的大部分观点与我们当前关于指数函数的观点整合起来。为了强调这个整合,我们首先通过研究音乐会节目编排来研究音乐时尚的发展,我们从中会发现熟悉的调和分布。

当一个交响乐团总监安排冬季系列音乐会的节目时——比如说总共二十四场音乐会——总计约50个小时,他得把这有限时间“编辑”分配给n1个不同乐曲;或者,如果也可以这样说,他必须把这个时长编排给n2个不同作曲家的作品。

现在随着总监增加n1或n2的规模,他便增加了节目的多样性,结果订票观众将会享有更多的音乐体验。另一方面,假如总监决定偏爱重演“流行”作品和“受大众欢迎的”作曲家的音乐——无论是全新的还是演过的——为了确保获得掌声,他将减少我们所说的不同音乐的数量n。总之,增加特定曲目的演奏频率就是减少其他曲目演奏的多样性或频率(或者这两个方面都减少):重复与多样性。

假如我们从一系列音乐会的观众个体角度来看待这件事,大概他既想听到“老的熟悉的”音乐又想听到“新的好玩的”音乐,那么我们发现观众基本上与这个乐团总监立场一致。因此,要是观众肯定某个曲目而鼓掌,他从而向这个总监表明想要再听一遍——代价就是排挤了其他曲目的演奏机会。然而,重演一个曲目存在风险,观众可能厌烦,他会因为没有听到更多不同音乐而觉得上当了。

因此,总监必须在我们称作重复(或统一化)之力与多元化之力之间力求平衡。重复之力(the Force of Repetition)的作功方向是所有时间只演奏一支流行曲目,而多样性n将缩小至1。多元化之力朝着相反方向作功,增加这个n以至没有曲目重复。当然,这两个理论力量的运作是基于下面假设而预想的:(1)总监知道观众过去的喜好因而也知道他们将来可能的喜好;以及(2)总监回应观众的喜好(即,他讨好票房)。

我们对于这两个理论上的力量的相对重要性一无所知。的确,观众口味不一,我们能否准确地谈及这两大力量的“相对重要性”还成问题。确实,我们大可认为总监会试图采取一个稳妥之道来平衡这两大力量;因此他希望,那些抱怨他重复太多“旧东西”的人将会抵消那些抱怨他玩转太多不同花样的人[13]。随着岁月流逝,口味极端的观众会另寻别处听音乐会,而口味不那么极端的观众依旧会在这里听这个总监的音乐会。结果,这个总监假如成功的话会发现,虽然他n个不同曲目的每一首总是赢得掌声,可是这掌声并非总是来自同一群观众。

此外,假如这个总监成功地将重复之力(the Force of Repetition)与多元化之力这两个理论上的力量扯平,那么我们可以从我们(第二章和第三章)关于频率、多样性和词语重复率中推理出,该总监执行不同乐曲的频率、多样性和重复率基本上根据调和级数的比例分布。

或者,假如为了方便起见我们选用由调和级数推论的数量—频率关系(参见第二章),那么我们可以从理论上预计相同演奏频率F的不同乐曲数量N与(F2-1/4)成反比例,或者用方程式表达即为:

N·F2=C

上述方程式已由我当时学生赵如兰(Rulan Chao)(译注:此人名为音译)小姐作了实证研究,她研究了从1924年10月到1934年4月这段时间波士顿交响乐团周六晚间音乐会瑟奇·科乌谢维茨基(Serge Koussevitsky)博士的演奏曲目编排,她当时不知道她所研究的这个理论问题的本质13。我们说的这段时间举办了十季音乐会,总计240场周六晚间音乐会。

至于相同频率F的不同乐曲数量N,存在一个0.367 7±0.069 3的负斜率(最小二乘法);或者,用方程式表达:

N·F2.719 6=663.6

不过,该分布好像包括两个部分:首先,F值从6到9的四个点低于理论预期;其次,F值从1到5的这个五个低点代表了n1个不同乐曲有97.6%演奏了以及所有乐曲包括重复的有90.3%演奏了。这五个最低点从自身来看有一个0.507 2±0.015 5的负斜率,或者,用方程式表达:

N·F1.971 6=355.06

述指数1.971 6对应理论预期的2.000 0,从中我们发现,科乌谢维茨基的选择90%以上显然非常接近我们理论上重复(统一化)之力与多元化之力的力道相当方向相反的情况。

这些乐章总体上在这十年期间不是经常重复,不能足以确定它们重复之间的间隔。因此,我们转而关注十年期间演奏的n2个不同作曲家的数量—频率分布以及间隔—频率分布。这两个分布都呈惊人的直线性。

因此,相同出现频率F的作曲家数量N有一个0.611 4±0.269 8的负斜率,或者用方程式表达:

N·F1.635 6=86.34

而且,在作曲家重复之间相同规模的间隔数量N(以五个间隔音乐会为单位)有一个0.598 4±0.261 0的负斜率,或者用方程式表达:

N·s1.671 1=438

有趣的是,数量—频率关系的斜率和间隔—频率关系的斜率在数据上是相同的。

假如我们认为我们理论是正确的,那么科乌谢维茨基博士主要根据演奏的乐曲其次根据演奏的作曲家来“平衡”他的节目。这些分布的直线性很惊人,因为一般没有人会想到这类艺术现象会如此有条理。

不过,相同的条理性可见于录制的音乐,这一点由我当时的学生布莱恩特(W.B.Bryant)先生揭示出来,他研究了美国人最喜欢的音乐作曲家的频率分布,这些作曲家列举在《美国人最喜爱的音乐:从大量〈维克多红海豹及维克多蓝鸟流行唱片目录〉中精选的永恒唱片音乐清单》(The Music America Loves Best:a selected list of recorded permanent music chosen from the vast Victor Red Seal and Victor Bluebird Popular Record Catalogues)(1943年)。

虽然出版商没有给出这个“永恒音乐”精选清单所用标准,它们大概包括了所言唱片音乐销售相对频率这个因素。不管怎样,显然“流行唱片”这个问题在动力学上与我们刚刚讨论的音乐会节目安排情况十分类似。

布莱恩特先生将其数据研究分为两个部分。第一部分(1)研究了N个不同作曲家,他们在那个目录中不同乐曲数量F相同。第二部分(2)研究了N个不同作曲家,他们在那个清单中不同唱片的总数F相同;这个唱片总数是由布莱恩特先生根据每个作曲家各自曲目成本巧妙估计的(换言之,根据唱片成本及种类,布莱恩特先生估算了每个作曲家唱片销售总量)。

A研究分析与B研究分析得到的指数(最小二乘法)都非常接近理论预期值2.00。因此,对于曲目数量F相同的作曲家数量N的A分析得出指数1.840 6(即,斜率=-0.543 3±0.120 3)。对于唱片数量F相同的作曲家数量N的B分析得出指数2.133 6(即,斜率=-0.468 7±0.117 5)。依据误差大小,这两个计算出的指数都可看作与我们理论预期值相比无足轻重的偏差。这些曲目的实际销售非常值得核实。

所有前文关于作曲家作品的相对演奏频率的数据和论证可以很容易整合进我们第五章关于“感知语言”的全部论证,我们在第五章分析了新闻报道以及百科全书条文的频率分布数据。而且,音乐数据十分类似于戏剧言语数据,后者在前一章结尾部分作了论述,戏剧言语研究反过来与词语重复的间隔—频率关系密切相关(参见第二章和第三章)。

总之,我们上述乐曲研究揭示了一类熟悉的与调和级数比例密切相关的现象。我们强调这一点是为了充分地说明我们对于特类音乐的指数发展并非与特定测量时刻研究的调和级数不一致,这一点我们稍后明示[14]。

在音乐作为时尚的当前研究中,下一个举措就是分析沃尔特·威尔森·科贝特(Walter Willson Cobbett)的《室内音乐广泛调查》(Cyclopedic Survey of Chamber Music)(2卷,伦敦:牛津大学出版社,1929年)。因此,我们将研究领域限定在室内音乐这个特定情况,我们认为它或多或少代表了所有音乐。

我们对于科贝特的研究分为三个步骤(1、2和3),要不然该研究便与我们前文对于百科全书结构的研究混为一谈了。

第一步(1)是,将这个广泛调查论述的总共将近2 100个不同作曲家传记的文章长度制成图表,长度按照连续文字行计算。因为即便调查也包括了部分非传记文章,这么多传记文章的序列—频率分布单独作为一个群体来看理论上有望遵循斜率为-1.00的调和级数比例,《大英百科全书》里的文章就是如此(参见第五章)。

第二步(2)是,确定提及的每个作曲家不同命名乐曲的数量m,以便我们揭示作曲家传记长度与在此提及的该作曲家命名乐曲数量m之间所存在的任何关系。采取这个第二步是因为我们相信,这两大因素之间的关系本质上与第二章论述的词语意义—频率关系一致(其中,m随着频率的平方根而变化),以及与我们前一章论述人的相对声望这个普遍问题时提出的指数效应或“平方效应”本质上一致。因此,我们可以追问,作曲家传记长度是否一般随着他那些足够重要因而文中提及曲名的不同乐曲数量m的平方而增加。

第三步(3)是,确定这2 100个不同室内音乐作曲家如果按照出生年份排列(除了忽略不计的情况所有出生年份都提供了)是否会揭示作曲家人数从一开始到现在成指数式增长。

整个研究是由我当时的学生布莱恩特(W.B.Bryant)、博兰(J.P.Boland)、伯兰德(D.D.Bourland)、小科南特(Jr.,J.M.Conant)以及戴维斯(A.Y.Davis)几位先生进行的,他们当时不了解第二步(2)和第三步(3)涉及的这个理论问题的本质,但是他们大概了解第一步(1)涉及的问题本质,因为它与早先发表的研究很相似。

A分析导致了一个总体上呈直线性的序列—频率分布。的确,用最小二乘法实际计算整个研究中所有2 100个序列中的每一第三序列,得出斜率为-1.289 0,误差为±0.106 15;或者log y=3.699 9-1.289log x,其中y为长度,x为序列。这个当然明显偏离了我们预期的-1.00斜率,即便该偏离微不足道。在争论这个偏差之前,我们想到,科贝特先生主要是音乐学家而不是词典编纂者,而且我们毕竟已经排除了所有非传记文章。鉴于这些因素,我们得出的这个斜率显然只是个近似值。

下一步(B)涉及用最小二乘法计算702个作曲家m个不同命名乐曲的斜率,上文A分析已经为此算出一个斜率,这些作曲家的序列也用于B分析时作曲家的m值。因此,例如,A分析中作曲家的序列为100,在他m个不同命名乐曲中分配的序列同为100,不管他的m相对规模有多大。

对于这些702个m值,用最小二乘法计算出的斜率是-0.561 1±0.258 0(即,log m=1.641 3-0.561 1log 序列)。这里的误差当然也明显。不过,当我们把所有两千个不同m值进行降序排列,不管作曲家在A分析中的序列,那么我们发现它们在双对数坐标上呈直线分布,目测它们的斜率在-0.500 0与-0.600 0之间,因而似乎证实了上述计算出的数值[15]。

不管B分析中的误差大小,计算出的-0.561 1斜率差不多是A分析计算出的-1.289 0斜率的一半大。这个事实值得注意,因为它支持我们的“平方效应”理论,也就是说一个人的活动效果一般随着其m数量的平方而增加。至少m的增加对于科贝特先生的编辑判断所产生的效果就是这样。

概括起来,对于科贝特《广泛调查》作出的A分析和B分析,与我们前文某些论证非常相似,它们证实了我们的理论预期。

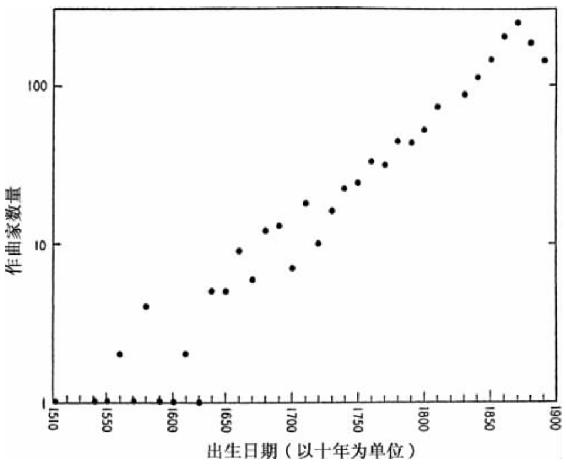

C分析是指这么多年来室内音乐作曲家人数的出生率,科贝特已列出,实际上揭示了理论预期的成指数式增长。因此,在同一个十年期出生的不同作曲家人数n表明了从最初1500—1510年的十年到最后1860—1870年的十年这段时期的指数式增长,此后成指数式下降,这一点查看图12-1中数据便可明白。

图12-1 按照出生日期(1510—1900)绘制的室内音乐作曲家人数。

审查这些数据揭示了一定量的变异,特别是最初那些年,如果我们用20年而不是10年作为单位,这种变异便不存在。另一方面,十年以下较小单位的数据不是没有意义,当然指数函数明显存在。

1870年以后的指数式下降表明了室内音乐作为时尚的衰退。它也可能意味着在一个作曲家的室内音乐足以成名且“被录入”科贝特先生的调查之前得需一定时日(总之,他们还在作曲);或者,它可能意味着以及(或者)可能存在其他因素,因为,毕竟1870年之后其他音乐形式如歌剧也十分流行。

最后,当然,指数函数必须有个了结,因为要不然整个世界充塞着室内音乐作曲家。指数函数结束后转向了数理逻辑函数,正如前文所释,或者曲线可能再一次向下转并且在指数上减少直至这个时尚消失。时间会说明一切。

此刻,可能会有人反驳,图12-1中数据没有指室内音乐的实际发展状况而只是科贝特先生选择的室内音乐发展情况。这个批评有道理,即便科贝特先生无疑试图汇报了所有影响当代人和后代人的室内音乐作曲家。然而有趣的是,我们上文论述的科乌谢维茨基博士音乐会中作曲家出生年份的分布在本质上是指数的,这是承蒙戴维斯先生以20年为单位所作的分析,即便作曲家范围几乎没有如此广泛;更特别的是,从1631—1650年直至1861—1880年存在一个指数式增长,而后便快速下降。因此,科贝特先生的数据似乎与科乌谢维茨基博士的实践是一致的。

我们的时尚理论不局限于音乐情况。为此,假如难以获得一份所有作曲家的名单,他们的室内音乐(或其他音乐)从“一开始”就在演奏,那么研究者可以采用其他艺术品的情况。电影产业就是个不错的选择,因为它相对时新,任何研究电影发展得出的指数函数很难归因于这段发展期整个人口的一般数理逻辑增长。不排除有人批评,研究的只是人口一般函数增长的效应,即便这种指责在图12-1数据看来有点牵强附会,而且在第二部分论述的先锋经验主义者的数据看来也同样有点勉强。

我们现在要强调的主要事情是我们对于室内音乐作曲家的研究与我们的理论预期十分一致,而且与那些研究指数曲线和数理逻辑曲线的早期经验主义者研究也相当一致。

此外,该研究整合了前几章几个不同的理论合理化分析与我们当前的声望符号和文化时尚理论。

第四节 国会行动的样本

一个系统里的时尚在特定时期属于该系统的规则,因为系统成员的声望是由成员展示时尚的程度评判的。换言之,时尚是行为规则,正如第七章论述的任何其他社会关系一样,尽管很多时尚是昙花一现,而且尽管它们没有正式纳入立法,更加持久的国家法律法规就是这种情况。

国家的许多法规可能就是时尚的直接结果。我们这样说不是指那些反对“妨害他人”和“不良举止”的法规,那是警察和礼仪道德裁判所做的事。我们是指那些反映系统里不断变化政策的正式法规的制定。因此,例如,近来美国“国际主义”的“政策”好像就是时尚的产物,成千上万美国人的福祉以及亿万美元的安危都取决于该政策未阐明的计划,假如有什么计划的话,那个时尚可追溯到纽约相对较小的一群投资银行,不过,在这个新潮流政策的基础上,已经颁布了无数条法规。这个特别案例也颇有启发性,它表明了在一个政治危急的国家一小群有凝聚力的少数富人如何能够常常实际上通过控制这个国家的权力平衡来操控整个国家,他们的选票控制了这个国家的权力平衡。

在其他不那么显眼的事情上,法律的颁布可能与国家有竞争力的时尚密切相关。政党经常与团体运动结盟,参加这个运动在特定区域可能是一个潮流或者非潮流。人们佩戴特定运动徽章这个单纯事实不一定就意味着他明白自己所支持的那个党派的主张。

因此,法律结构要求经验调查,因为它是系统里某些更加关键的情感变化的体现。可是,法律就像任何其他仅由大量社会关系构成的文化符码一样,大概只有通过它对人类行为的影响方可进行经验研究。因此,例如,我们可以研究一部法典,确定每年违犯的不同法律数量n,然后接着对这些法律进行排序,要么根据它们被违犯的次数来排序,要么根据违犯后交付的罚款总(或平均)额来排序,要么根据蹲监狱的总(或平均)天数来排序。此类研究据我所知没有现成数据,却很有意义,因为我们更加可以推测,有少量法律常遭违犯而惩罚相对较小,可是有越来越多的法律因惩罚力度越来越大而遭受越来越少的违犯。简言之,处罚严厉的犯罪一般较少,而那些惩罚较轻的犯罪一般更频繁——人类共同试图做到“罪罚相当”。我们主张这个信念,因为毕竟人因扰乱系统而受罚,犯罪的危害性是基于破坏程度而评定。程度严重的破坏如果频繁发生会毁坏这个系统。

但是,法律制定的整个过程还有其他方面有待客观研究。因此,存在一个新法律颁布的问题,例如在美国国会新法颁布涉及立法者提交法案以及国会委员会讨论表决。

我们首先来关注个体立法者提交法案的情况——为了方便论述我们在此包括修正案和决议的提交情况——我们能够理解每位立法者急切提交特定法案是为了自己选民的利益,没有考虑国家整体的福祉。这种急切,就像我们前文论述的理论多元化之力一样,将会导致动议法案的数量n渐渐增多。另一方面,还存在一种倾向,提出着眼整个国家利益的法案而没有顾及特定区域或特定社会团体的特殊利益;这种倾向代表了我们先前论述的理论统一化之力。正如我们在前一章指出的,理论上有些事情所有人都会赞同,也有越来越多的事情赞同的人越来越少。为此,我们可以预测,例如所有国会议员都会提交一些为了自己选民特殊利益的法案(包括修正案和决议),而支持更广泛意义法案的人会越来越少。

至于这些意义更普遍的立法动议——以及那些特别利益的立法提案——我们应当反思,在实际操作中,国会议员很少主动倡议一项法案却没有事先咨询他的同事,后者的支持很需要。的确,那些影响到更多群体利益的法案动议理论上是由社会地位相对更高的人发起,以便在表决时获得更多支持。假如一个社会群体里相对身份通常为调和分布,正如我们在前一章第一部分论证的那样,那么,根据我们现在熟悉的数量—频率关系,那些提出相同数量y的立法提案的立法者人数x应该与y2成反比例。

为了检测这个理论预期,我的一批学生查明了《国会记录》(Congressional Record)报告的1935年1月3日至4月26日第74届国会第一次会议中提出相同数量y法案(包括修正案和决议)的国会代表人数x,我的学生们当时还不清楚所研究的这个理论问题的本质[16]。y的指数是2.131 3,对应我们的理论指数2.00,y值一直到100,虽然是以20为单位进行处理的;用方程式的形式表述它是log y=-0.479 2log x+1.155 9±0.173 2(译注:原文为“log y=-0.479 2x+1.155 9±0.173 2”,根据上下文作此修改),这是由最小二乘法计算出来的。这对于如此小规模的政治行动显然是个近似值,可是大家都想当然认为这样的政治行动会极度混乱。

国会委员的报告情况也没有什么不同。为了不沉闷细究这个问题的理论方面,我们仅指出,存在一个经济(统一化之力)使得单个国会委员事无巨细眉毛胡子一把抓,其风险却是委员会敷衍了事不了了之。当然,还存在另一个经济(多元化之力)使得有专门委员负责每项具体业务。这个观点,如果继续讨论下去,我认为最终会导致这样的理论预期,即提交同样报告数量y的不同国会委员的数量x将与y的平方(即y2)成反比。我当时的学生邓肯—豪尔(D.L.Duncan-Hall)先生对于在第74届和第75届众议院和参议院中提交相同报告数量y的所有国会委员数量x制定了表格,他当时并不清楚这个理论问题的本质。随着y值升至200,并且以20(中等)为单位进行群分因为总量相对有限,计算出来的指数是2.224 2,对应于理论值2.00(或者用方程式的形式表述,log y=-0.449 6log x+1.099 8,误差为±0.036 2)。

即便在政治行动最终主要动力的这些证据中,我们也观察到它们井然有序,这些政治行动以正式声明颁布了整个系统里大部分个体行为和集体行为的目标、规则和处罚措施,其中存在的有序性与我们最省力原则论点背后的全部论证完全一致。

这两项调查研究指出,对于政治科学(science of politics)[对立于所谓的“政治学”(political science)]存在进一步详细研究的可能性,其中政治活动被看作是一个自然现象。因此,我们可能在词语、段落和章节等方面以及在所提出的和所采纳的修正案方面探究法规的相对长度。或者,我们可以探究不同拨款额度的数量n。诸如此类。

在非常小的群体里,比如在小小的新英格兰镇所有符号条件的人都可以在政治上参与该镇的市政会议,这里有个条件,技术上称之为民主。在这些群体里都有一些常见的争权夺利的派系(好比每个人都知道我或某某已经参加了一次市政会议)。可是,随着这个群体壮大,民主操作过程结果就会笨拙不便,在技术上称作共和的组织框架内每个群体成员授权委托自己的代表。因此,随着群体成员人数n的增加,群体组织类型会发生变化。明白这类变化对于理解人类生态学中政治活动这个普遍问题以及对于理解生物社会连续统中任何其他社会系统的行动都有着重要价值,在这个生物社会连续统中存在一个自己授权的代表进行指导和操控。因此,我们来大致探讨一下权力代表制的某些动力学问题。可以推理这个探讨指涉的是任何管理阶层(在工厂、公司、工会、政党中)的结构和比例,而且就其本身而言可以有助于将本章论证与前几章论证联系起来。

假如我们来举个特例,一座小镇只有一位教师,我们能够理解这个唯一教师通过她的朋友以及通过她对于其父母有影响力的孩子们的垂青是如何成为该镇的一个政治人物,同时她又如何因而在这个小镇施展自己处理问题的操控能力。

然而,随着该镇人口P的增多,我们认为聘用的教师人数n比例也相应地增加了,于是每位教师个体对于全部人口P的政治影响力也就相应地下降了。不过,由于群体教师人数n对应整个人口P继续保持同一个不变的比例,不管这个P规模有多大,这些n个教师依然存在相当大的政治影响力,假如他们“组织起来”——即,假如他们共同赞成一个行动方案,并且假如他们借助自己的朋友和偏爱来共同实现他们的目的,他们的政治影响力依然存在。

的确,随着人口P不断增长,教师人数n也相应增加,于是出现了好几件事情。首先,与群体人口P相对应的任何随机选择的教师能够施行的政治影响力x一般会随着n的增加而成正比例的下降;或者,

x·n=K (12-1)

其次,个体教师对于集体行动或组织y在政治上保护自己维护自身权益的需求一般与n成正比例的增加;或者,

y∝n (12-2)

假如,在我们尝试更加精确地界定x和y的意义之前,我们只是用方程式(12-2)中的y代替方程式(12-1)中的n,那么我们便获得了熟悉的等轴双曲线方程式;或者,

x·y=K (12-3)

从这三个方程式中我们发现,在群体规模n、“组织程度”y以及个体成员必须“抑制自身个人利益”的程度x之间存在一个函数关系。

此刻,我们来更加精确地探讨x和y的意义。为此,假定这个小镇里一个无组织的教师,他的行事方式不会参考任何其他地方的任何其他教师,因而可以说是根据所言群体的需求任意行事;在这种情况下这个唯一教师的“个人主义”x值很大,而“组织程度”y值却非常小。

现在我们转至组织程度y的情况,它与n成正比例地增加,我们要注意,y的增加包含了两个密切相关的因素。首先,它包含了个人特殊利益服从于群体n的利益[17]。其次,它包含了对于这个群体特殊利益的定义以及对于该群体的那些特殊利益得以实现的实际程序的阐述。假如这个群体n很小,这第二个因素就可以通过民主程序来实现;但是,随着n越来越大,民主程序将会转变为一个共和程序,正如指导委员会之类的东西初次组成一样。随着n变得更大,可能有必要选举m个代表派往大会或者国会,其中对于整个群体n的最佳利益以及程序规则由这些m个代表决定。

代表人数m与整个群体成员n之间的比例——或者m/n——是一个函数,它似乎是由那些导致我们前三个方程式的相同因素所控制。因此,假如我们说一位代表是由这个群体n的一个成员单元(cell)所选举的,那么可以说这个群体n可以分成m个不同单元。现在,随着m/n比例的减少,每个单元包括的成员人数就会相应地越来越多,结果这个单元所选的代表就会相对不那么依靠该单元任何个体成员的个人喜好。因此,我们可以说m/n的减少实际上意味着,这位代表不那么受制于其选民的个人主义因素x;反之亦然。因此,假如“适量”的权力要被代表同时“适量”的个人控制需要保留,m/n比例的大小显然很重要。

假如我们更加精确地查究那些控制m规模的力量,那么m/n的最优规模这个问题恐怕能够得以最好探讨。我们已经知道选举m个代表的起因在于,n已经变得如此庞大以至于开展民主程序会很笨拙。的确,随着n继续增多,它会施加相应的力量去增加m;总之,假如我们认为一个单元的成员存在某种“适当的规模”,不管这个“适当的规模”可能有多大,都存在这样一个力量,它使m随着n增加而增加。

另一方面,显然,随着m增加,这个“适当的规模”也变得笨拙——正如n在前面已经变得笨拙一样——结果m的增加会战胜任何委托m所具有的更多原始经济。简言之,随着m增加这个“适当的规模”的经济也在下降。

不过,由于(1)m一方面往往与n成正比例变化;而且由于(2)另一方面m的增加往往变得不经济——于是因而理论上往往变得迟钝——其变化速度随着m规模而增加;因此(3)m一般是以指数式的速度而增加,这个速度是n增长速度的一半。所以,我们可以说:

m2=n (12-4)

这个可以看作前文论述过的“平方效应”的一个方程式,也就是说一个人群m的权力就其追随者n而言是与m的平方成比例。

鉴于方程式(12-4),可以推理出,随着n增加我们认为的单元的“最优规模”愈发被超过,结果该单元的个体成员实际对于他们代表失去了有效控制并且也失去了对他们个体认为是群体利益的控制。由于这种状态不稳定,这些m个代表必须准备好以铁腕手段加以统治,否则,或者受制于单元内部的反抗影响,或者受制于来自单元的背叛。正是因为我们国家的建国之父们精心准备了有效措施来应对上述这种“单元”内部反抗和背叛(即,准备了换届选举),因而没有采取铁腕统治。

不过,针对单元成员过多,还有一个替代办法。因此,单元可以保留其“最优规模”并选择代表参加更高级的单元,后者接着进一步选举代表,以此类推,美国政党似乎就是如此,它们的组织一路扩展,直到地方选区。他们通过这种做法建构了一个控制系统,正如第十一章所论述的。然而,我们上述四个方程式包括一个“平方效应”方程式仍然适用于我们在第十一章所见到的控制系统。此外,我们上述观点适用于指导委员会、执行委员会以及提名委员会的规模,这些委员会提供了更小的地方群体或单元的“原子核”。

因此,我们无需惊讶于发现了前几页论及的我们自身国会行动的委员报告等方面的直线分布。

在暂别教师群体n之前,我们来指出,他们的m个代表不能实现共同目标和程序规则,除非他们能够借助n个不同言语形式的实体词汇彼此交流。但是我们现在不去探究这个词汇经济,而只是转回到第一部分的第二章我们对于言语经济正式论述开始的地方。

我们提及言语词汇经济这个因素是为了指出,在本书论述过程中我们根据最省力原则已经发展了一个动力学整合体系。

第五节 总结

在古代,人们想要了解三个深远的问题:你思考什么?你为何这样思考?它有何意义?我们在结束时也来这样问自己:已经做了什么?为何要这么做?以及这样做有何意义?

对于我们已经做了什么,我们已经陈述了来自真正广泛生活现象中的大量研究;这是我们研究的实证层面,其中,我们毫不夸张地声称,我们已经呈现了一些具有广泛应用价值的经验法则。接着,我们已经试图对这些不同经验法则分别进行了合理化分析;这是我们研究的分析层面。最后,我们对于所有这些不同合理化分析试图根据一个统一原则进行整合。这就是我们所做的。

我们这么做的理由在于建立一个统一的原则——最省力原则——它被界定为每个个体在行动过程中将会消耗他可能的最小平均功力(根据定义为,最省力)。这就是我们为何做了我们已经做的。

那么,现在我们可以问,揭示这个统一原则对我们的生活会有什么意义。据我所知,它的意义包括三个方面。

首先,最省力这个统一原则,如果有效的话,将会促进一门生活精确科学的系统化。的确,本研究在相当大的范围内可能无意间已经开启了这样的系统化,因为以系统形式统一其指涉的现象是基本动力学原则的本质。而且社会科学的系统化只是刚刚起步。根据这个系统化,我们能够进行预测[18],以及把我们的社会结构组织起来,以期使得生活对于所有人都更加愉快。总之,一门系统的社会科学使得一项客观的社会工程成为可能。

最省力原则的建构及其伴随的社会科学系统化还存在另一个实践结果。它提供了一门客观的语言,根据这门语言,人们可以客观地讨论社会问题,正如物理学是论述物理问题的一门语言。客观社会语言的缺乏在某种程度上对于当今关于社会问题而广泛传播的心理混乱状况负有责任。的确,一门客观的社会语言比任何其他东西都能有助于保护人类免受那些位居政治的、商业的、社会的、智力的以及学术的战略地位之人虚拟犯罪行为之害,这些人认为他们个人观点就是普遍的绝对观点,他们迈出致命步伐引导人们容易陷入偏执妄想。没有哪里比美国更需要一门客观的社会语言,要是我们还记得我们的政治曾经制造了多少混乱。

而且系统化的社会科学还有一个用途,对此我附加了相当大的价值。如今,随着天启教的权威及其附属的道德权威的下降,某个东西必须取而代之,不仅因为这样的话人们可以继续与人友善相处,而且因为这样的话人们可以向他人讲解上帝之道。我觉得这类研究可以产生满足这些需求的结果。对许多人来说,这个因素好像很蠢。不过它至少可以为那些长期行走阴谷之间没有一片绿叶鼓励他们前行而感到绝望的人提出了一个非常真实的、长久的并且有建设性的希望。因为我们在日常生活现象中发现存在一个统一有序的平衡,它为整体的最终合理性赋予了信心,而这个整体的完整性超越了我们的理解能力。可想而知,这样的信念深受那些知其缺乏的人的褒奖。

以上论述是我们对于这个有益和必要的问题的回答:那又怎么样?

通过这些内容,我们留给读者的就是“最省力原则”的概念。

[1]为了方便起见,我们将忽视显然会有人一面卑鄙地干掉强有力的竞争对手,同时一面佯装公开地与假想的“稻草人”进行战斗。

[2]昔时吟游诗人在歌颂过往强者的美德时想要最终偏向这个强者的慷慨,特别是对吟游诗人的慷慨。

[3]随着文明的进步已经出现了实际为赝品的声望符号承办商这类阶层(例如,把兔子皮染色冒充貂皮;把野猫皮染色冒充兔子皮,等等)。

[4]有个古老的女性帽子悖论:一旦人人都戴那款帽子,就再也没人戴它了。

[5]当下美国时尚变化过快泛滥,我们疲于应接。因此,除非厨师有足够充裕的时间去购置最新时尚,否则她戴六个月前的帽子和戴十年前的帽子一样不合潮流。

[6]我们不要忘了第九章关于住宅邻近性以及婚姻概率的论述。

[7]住宅风格的这些变化会导致第九章论述的住宅变化数量与距离要不然为直线分布的偏见或失真。

[8]这就是我们在上一章论述的花衣魔笛道德的危险。在这个方面,参见奇泽姆(G.B.Chisholm)在其《威廉·阿兰森白色纪念演讲》(William Alanson White Memorial Lecture)中论述的(记录在《精神病学》(Psychiatry),ix,1946年,第1期,第7页):“什么样的基本心理扭曲可见于每一个我们所了解的文明之中?它一定是这样的力量,它能劝阻人们不要去看、不要承认分明存在的事实,它能阻挠人们进行理性智力思考,它灌输或者鼓励人们游离不成群相信与事实相反的东西却丝毫不顾明显证据……它鼓励偏见,鼓励人们对于他人的观点视而不见充耳不闻不思辨不同情。有什么力量能够如此有权有势如此无孔不入以至于它能够在所有文明中无所不能?有——只有一个。所有文明的唯一最小公分母以及能够产生诸般歪曲的唯一心理力量就是道德。”

[9]由于“文化落后”以及实际上把父辈信仰强行灌输给子女,我们在宗教方面不可能指望发现我们理论上的统一化之力(即,导致一个单一的包罗万象的宗教化—婆罗门教的控制系统)和多元化之力(即,每个人都有自己特别的神)。

[10]在天启教权威已经启程并让路给社会经验主义的伦理和“玄学”之后,至于什么才会成为公众仪式这个问题很有意思。或许早期基督徒们根据他们两个基本“戒律”(参见第十一章)希望设想的就是这样的时候。我们说早期基督徒是指,在基督教徒们改变康斯坦丁大帝信仰的那个关键时刻之前的基督徒,跟着这位睿智的古罗马世俗精英,基督徒们反过来似乎把单纯虔诚的生活方式连同熟悉的模式一起转变为控制系统。佛教徒差不多同样改变了社会精英的信仰,并产生了差不多同样的后果。

[11]虽然方言地理学家对于等语线的虚拟直线性没有提供理论解释,他们的研究至少驳斥了弗迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)著名的“波动论”(wave thory)4,索绪尔从中错误估计了语音变化的外围是圆形的且以所言的城市为中心。理论上讲,语音变化外围是圆形的但不是以城市为中心。这同样适用于雷利(W.J.Reilly)的先锋式“零售引力法则”(law of retail gravitation),以及适用于斯图尔特(J.Q.Stewart)和康弗斯(P.D.Converse)随后的论述。它构成了铁路干线和铁路支线选址问题的基础,韦林顿(A.M.Wellington)从经验和理论上对此作了精彩论述5。

[12]理论上讲,我们在本章及前一章论述的原则是“舆情”动力学的基础,原因很明显。借助舆情民意测验的技术可以对之进行经验检测。的确,除了根据一群人的目标及程序规则,“舆情”难以界定,即便我们已经努力过。我们提及这些因素是为了强调这种观点,即所言的技术既可以用于“实践”目的也可以用于科学的目的。研究舆情和传播的学生可能反思,声望符号(包括礼仪和情绪)率先在一国精英中前行,而后接着在下层社会蔓延开来。因此,一千英里之外的王子效仿国王要比国王都城的市民更快。潮流发起人可能注意到这一点。

[13]同样地,编辑收到大量来信,一半指责他“太左”了,另一半指责他“太右”了,他可以据此判断他实际上是在走“中间路线”(这是他掌握情况的唯一方法)。

[14]当然,我们并非反过来认为,因为我们在一个调和分布的案例中发现了指数函数就认为两个不同函数总是在所有其他情况里都是这样相关联;不过,我们可以认为两个函数并非互相不一致。

[15]由于工作量巨大,第二个斜率没有计算。

[16]他们是伊索贝尔·布拉格曼(Isobel Bragman)小姐、拉莫纳·内尔森(Ramona Nelson)小姐以及钱德勒(Wm.R.Chandler)先生、唐纳德·戴克赛尔(Donald Deixel)先生、罗杰·F.佩里(Roger F.Perry)先生、让·勒·科尔贝耶(Jean Le Corbeiller)先生、约翰·H.罗斯(John H.Ross)先生以及弗雷德里克·W.鲁格二世(Frederic W.Rugg II)先生。这些人还研究了《国会记录》(第74届国会)索引中条目数量y相同的标题数量x;负关联是显然的,在双对数坐标上的斜率接近-1/2,尽管变异较大。

[17]因此,例如,这个单个教师个人青睐于一个特定群体,而对这个群体的攻击符合n个教师的利益,那么这个单个教师必须压制个人喜好加入这一攻击中。

[18]作者在本书中所有自己的数据都是检测首先在理论提出的那些假设。学生承担了实证检测,作为他们这门课程的作业,他们从未事先得知他们要检测的问题。这些理论预期借助书桌上摊开的数据得以解释。因此我们已经成功地预测了。