-

1.1扉页

-

1.2前言

-

1.3第一部分 语言与人格结构

-

1.3.1第一章 序言与介绍

-

1.3.2第二章 论词语的经济

-

1.3.3第三章 形式—语义平衡与进化过程的经济

-

1.3.4第四章 儿童言语表达与“言语的起源”

-

1.3.5第五章 作为感知与思考的语言

-

1.3.6第六章 作为参照框架“原点”的自我

-

1.3.7第七章 心智与符号过程的经济:性、文化和精神分裂症

-

1.3.8第八章 梦与艺术的语言

-

1.4第二部分 人际关系:种内平衡的案例

-

1.4.1第九章 地理经济

-

1.4.2第十章 国内合作冲突与国际合作冲突

-

1.4.3第十一章 经济权势分配与社会身份分配

-

1.4.4第十二章 声望符号与文化时尚

-

1.5参考文献

-

1.6索引

-

1.7译后记

第九章

地理经济

我们在本章将转至人类社会关系动力学这个主题,该主题从前几章个体动力学研究中相当自然地出现了。的确,由于人类个体是人类社会群体的构成成分,同时由于人类社会群体只是代表了地球上众多物种之一的组织方式,所以我们认为前几章对于个体及其人格的全部论证与人类社会关系这个主题关系密切。相反,由于所有人都是更大社会群体的成员,这些更大社会群体的集体需求约束并且强制它们成员个体的行动,所以我们能够理解,人类社会关系这些问题也是个体问题,因此,本章以及接下来几章的论证从属于前文所有论证,它们密不可分。

人类社会可以看作一个既影响群体中个体成员又受这些个体成员影响的领域。

但是,虽然我们是在拓展先前的论述范围,可我们无需收回先前的任何陈述。相反,我们会发现所有先前的方程式同样适用于社会行动[1]。

在阐述社会领域任何一套完整理论的时候都存在一个严重的困难,即一次只能处理所有社会现象的一个方面,而事实上社会现象的所有方面可能同时发生。因此,研究材料的组织问题就不简单。我们选择首先研究地理条件的作用,即它对于原料的经济型获得,以及对于在特定国家社会系统中制成品的经济型生产与分布的作用。因此,我们将在第十章继续研究国内、国际的动力平衡情况,这些情况既是稳定的又是不稳定的。

接着,我们离开地理经济这个主题,在第十一章转而讨论社会系统产品在该系统成员中分配的诸多经济问题。这个讨论将使得第十二章研究权力符号与文化词汇结构这个紧密相关的问题。虽然第十二章是本书的最后一章,但是该章的论证把我们带回到第二章的开篇论述,后者是全书正式论述的开始。

我们将首先(1)以引理的形式从理论上论述原料的获得以及把它们制成消费品的最经济方式这个普遍问题。在这个引理中,我们注意到许多完全没有组织起来的人形成了一个社会群体组织,即他们用相同行为准则追求相同目标。我们开篇就论证这个普遍的包容性观点,是希望避免错误地把理论限定在社会发展的任何一个特定阶段或者限定在任何一种特定的文化上。

我们从这个引理中会讨论一个类比,(2)该类比特别适用于当今西方文明,尤其是近年来美国文明的特定条件。这个类比的价值在于,用它来表述我们的案例可以经受住第二部分现成定量数据经验的检测。

由于第一部分和第二部分的论证交叉了许多学科领域,这些领域有大量文献,我们继续的所有论证参考了早先诸多重要研究成果,然而我们没有假装完全了解这么庞大的领域,当然对于早先的咬文嚼字——投机式理论也没有感觉到需要承担什么责任,人类社会关系的研究却特别受这些理论的青睐。

第一节 引理:许多人越来越有组织性

我们以一块相当大的地域为例,这里居住着大量人口,每个人的行为与他人的行为都毫无关系1。从定义来看,这些人在社会上完全没有组织起来,因为每个人都可自由选择他认为合适的并且自己能够追求到的目标。

为了把这些人从社会上组织起来,我们给他们设定一个共同目标,在这个地域的某个地方A有敌人,他们需要集体行动把敌人击退。这个目标至少涉及两个问题:首先,把人口移动到前线A的问题;其次,挑选武器击退敌人的问题。在解决这两个问题以及这个引理中所有其他问题时,我们认为功力(work)是最小化的,不过,我们默认这些问题事实上确实涉及概率估算,同时我们认为是气力(effort)而不是功力因而是最小值。我们暂时忽略时间因素。

每个前往A地点的人都会选择一条功力消耗最小的路径到达A地,我们称其为最小—功力距离D的路径(这个引理中每条D距离都是最小—功力距离)。这条路径只有当它是最简路径时才会是一条直线;否则这些路径将会绕过沼泽地、翻山越岭——无论最简路径是什么。当然,随着两地之间车辆的增多,将连接两地的路线拉直夷平是经济的,更短更平直的路线所节省的(可能)功力足以抵消拉直和夷平所消耗的功力。

一旦有人到达A地,就会在A地形成一个社区,这个地域的人口密度大体上高于平均值。

现在来看用什么武器击退敌人,我们发现,假如士兵们愿意,他们只能使用身体部位如拳头、脚、头和牙齿作为武器。假如他们把武器限定在这些方面,他们对于环境的唯一需求就是营养、住所等相关需求。

但是,假如这些士兵决定使用任何人造武器,比如棍棒或投石器,或者弓箭,那么他们整个行动会受制于:(1)作为先决条件的原料的出现,(2)所指武器的制造,以及(3)武器运输到前线A。这三个普遍因素也适用于粮食的获得以及差不多所有社会问题。

我们现在认为,A地士兵决定用棍棒作为武器,而且在B地找到一片小树林可以制造棍棒。这样的话,该地域就有两个社区:前线A地,那里的人正在开战,以及小树林B地,那里的人正在制造棍棒;并且A和B两地之间最不为人知的功力—距离 是一条运输路线,商品和人口从中运输。

是一条运输路线,商品和人口从中运输。

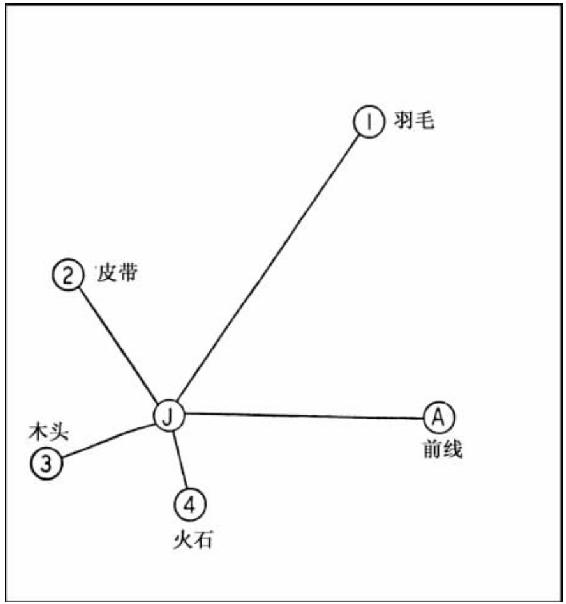

现在我们认为,士兵不再仅仅满足棍棒,决定使用弓和箭,而弓和箭各自的原料比方说是,(1)羽毛、(2)鹿皮做的皮带、(3)木头、(4)火石。一般来说,正如第六章所见,随着所需原料种类的增加,在一个地方找到它们的可能性就会减少,结果士兵们可能不得不在越来越多的地方找到它们,当然,当他们在那些不同地方获得这些不同原料时,他们便组成了各个社区。

我们在目前这个引理中假设,为了方便起见,上述四类原料的每一类都在一个不同地点,结果我们就有了四个不同社区(前线A社区除外)。

在这四个社区中,为了节省把废料搬到A的运输成本,剔除所需物体中的废料是很经济的事。通常而言,在源头剔除废料很经济。

现在问题是,谁去上述四个地方获取原料且剔除废料,以及谁把这些工具运到前线。这儿有几个行动方案。

一个个人主义的行动方案是,一旦有需求就叫每个士兵离开前线A去获取弓箭。在这种情况下,士兵会前往原料所在地,亲自弄到原料做成弓箭带到前线A。假如弓箭补给需求很少,可以想象,这种获得弓箭的个人主义方法是最经济的一个办法。

假如补给需求相当大,而且假如前线需要保留尽可能多的士兵,那么上述获得弓箭的个人主义方法就不如集体行动的方法经济。根据这第二个方法,每个人的每个行动受制于需要花费尽可能多的全部功力,该功力是整个群体在A地抗敌可获得的全部功力,因此还受制于在前线A之外需要花费尽可能少的功力。

集体行动这种方法的要点是在1、2、3、4地点按照足够多全日制工人制造可能需求的羽毛、皮带、木质部件和火石箭头;这样获取弓箭显然是经济的。下一步就是给1、2、3、4地点分配足够多的搬运工,把满载的半成品搬运至集散地,可以是A地,或者另一个节点J地,这取决于运输功力最小化的决定因素。为了加快我们的论证,我们认为集散地就是节点J(当然可以是A)。

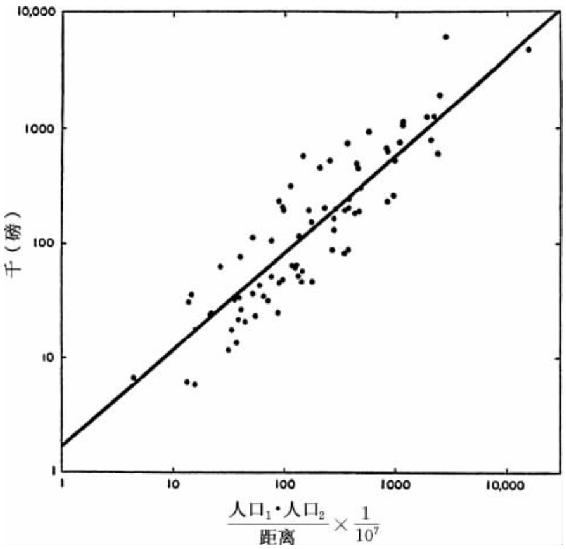

决定这个集散点J位置的因素在任何社会问题上都是重要的;它们基本上就是我们在第三章论述“最小值方程式”的相关内容。总之,为了把1、2、3和4地点的半成品接着运到A地,选择集散点J的方法是:所有运输物质乘以功力—距离的乘积之和是个最小值。图9-1说明了J在目前情况下如何定位。显然,随着运输材料质量增加,J定位在更近原料的地方更加经济,反之亦然。

图9-1 集散点(J)的位置

简言之,获得补给的集体方法设想,首先,在1、2、3和4地点的专业劳动者形成几乎永久的社区,他们获得原料制成半成品,其次,在J地的专业劳动者形成一个社区,他们把那些半成品组装为成品弓和箭。该集体方法接着设想专门搬运工,他们被选派到1、2、3、4和J地以便在各自最容易的功力—距离1J、2J、3J、4J和 搬运商品。假如我们认为每个搬运工搬运同样质量的商品,那么每条路线上搬运工数量将与各自涉及的商品质量与功力—距离的乘积成比例[2]。

搬运商品。假如我们认为每个搬运工搬运同样质量的商品,那么每条路线上搬运工数量将与各自涉及的商品质量与功力—距离的乘积成比例[2]。

我们对于弓箭及其先决条件原料的观点可以扩展到更多种类的原料上,假如士兵采用步枪作为他们的武器,情况可能就是如此。一般而言,随着原料种类的增加,在一个地方找到不同原料的可能性就减少,结果是,为了获得原料的缘故,将不得不形成越来越多分散开来的社区。同理,不同集散点的数量也会增多,虽然——我们稍后会推理出这一点——这些集散点的至关重要性会减少,生产和运输的效率在增加。

到目前为止,全部论述都是根据在A地击退敌人这个主要目的而展开的,所有社会活动也都是围绕着这个目的而进行。因此,假设战争已经成功地结束了,自此整个人口投身到日常平民生活中,在这些日常活动中所有人既生产商品又消费商品。或者,更确切地说,整个人口从今往后只生产所消费的东西,同时只消费所生产的东西。

随着引理转向研究一般平民生活的动力学,我们假定每个人都以相同速度工作,每个人接受生产不同类商品与服务的数量m皆相同。因此,假如总共有C个不同人,每个人承担总工作量的1/C份额,而且要接受生产m个不同商品与服务中每一个的1/C份额。

假如每个人既要生产又要消费,每个人就有生产者和消费者这双重角色,不过,这两个角色的各自经济并非总是相同。因此,每个人作为生产者的能量应该立即生活在他上班的地方,无论是在原料产地还是在集散地,这样他上下班便节省了功力。另一方面,在作为消费者的能力上,每个人都应该生活在成品加工厂门前,这样他的成品份额运到他所在地时所需运输功力才得以最小化。

然而,明显的是,同时在两地生活的能力对于越来越多的人口而言是不可能的,人口是随着所需原料的多样性增加而增加。的确,人作为生产者和消费者的双重角色给他所在地的经济带来了深刻的冲突,我们在接下来的论述中会发现,这是一个有着深远影响的问题。

严格地说,社会群体的生产者—消费者的最经济位置这个问题本身包括两个对立的经济行为过程。

一个过程是迁徙人口到原料来源地,以节省把原料运到个人所在地的功力;这个经济的作用,我们称之为多元化之力,它会把人口分解成更多n个社区,这些社区规模小、散布广、基本上是专制的,而且彼此之间几乎没有交流或贸易2。

另一个经济行动过程,我们称之为统一化之力,与上述前者的方向相反,把材料运到人口所在地,结果,所有生产和消费都发生在一个大城市,全部人口C生活在这个大城市里。实际上,因此,人口的实际位置取决于特定系统中把人运到材料所在地以及把材料运到人所在地的程度。

我们观察商品生产和消费这个普遍问题——这个问题在我们看来总是包括服务——我们记得所有商品(以及服务)反映了花费在原料上的劳动力,这一点经济学家早就指出来了。的确,在当前论述中我们提及商品的成本时,总是认为成本是生产该产品以及当时把它交付给消费者所必需的全部人力。成本的这个定义适用于原料、半成品、生产者的商品以及消费者的商品(以及服务)[3]。原料除了获得时的劳动力没有成本。

上述对成本的定义,比方说,对商品1/C份额的成本的定义包括两个层面:生产1/C份额商品的劳动力(L),以及把1/C份额商品交付给特定时空的个人所需的运输劳动力(M)。总之,对于特定时空中特定个人而言,M+L等于1/C份额所指商品的成本。每类商品实际成本,对于每个人来说在相当大的程度上,决定于这个人当时在这个地域相对于生产中心的位置,该商品在这个中心生产[4]。

我们当然知道,某些商品如手表比其他商品如木料更容易运输。随着把1/C份额商品沿着功力—距离D单位而运输的相对成本M减少,那么把商品运给人就会越来越经济,而不是让人住在商品市场中心的附近;反之亦然。因此,假如人每年消费十捆木料以及每五年消费一只手表,那么他住在木料生产地附近就是经济的,而手表可以运给他。

的确,由于运输商品成本M与功力—距离D成正比例增加——或者说M=D——我们可以归纳为:随着M减少,将该商品运给消费者相应更加经济,然而随着M增加,人迁居到商品生产中心相应更加经济。

以上归纳也可以根据前文提及的多元化之力与统一化之力进行表述,这两种力分别是指把人口安置在原料直接来源地的经济(多元化之力)以及把人口安置在一个大城市的经济(统一化之力)。因此,随着1/C份额的M增加,多元化之力也随之增加,结果它的生产就坐落在更多社区,因为D距离缩短了,沿着D距离运输有利可图。另一方面,M减少后它的D距离就扩大了,统一化之力更有利了。

功力—距离D的不同带来的作用显然在我们的引理中很重要,因为它与商品的M+L成本中的M成反比例关系。然而,功力—距离D的作用不只如此,因为它与L同样也成反比例关系,要是以两个社区之间贸易为例,这两个社区被其间最短的功力—距离D隔开,我们就会明白这一点。

我们已经知道,随着D增加,两个社区间贸易应该限定在那些M相应减少的商品,但是我们不要忽视一个事实,即贸易也应该限定在那些L相应减少的商品。

因为假如生产1/C份额的特类商品需要花费L量的劳动力,那么,随着L增加,必须有相应更大量的劳动力去交换所指商品,这样的话,所有劳动力L能够收到所交易的同等1/C份额的商品。我们可以由此主张,随着两个社区之间D的增加,他们的贸易应该限定在那些L相应减少的商品。

假如我们结合M+L,主张1/C份额的特定商品h在单位功力—距离D移动的成本是(M+L)h——根据人力计算[5]——那么随着(M+L)h增加,商品h只有在相应减少的功力—距离D之间交易才是经济的,反之亦然。

但是,成本(M+L)h决定了商品h能够经济地交易的距离D,同时也决定了不同地点或社区的数量Nh,假如该地区的每个人都要收到自己的1/C份的商品h,那么商品必须在这些地方生产。假设我们认为人口在该地区差不多平均分布,那么,随着(M+L)h增加,商品h能够得以经济型交易的领域将会减少。更具体地说,假如我们把h领域定义为环绕商品h生产中心的区域,商品h在此区域能够得以经济型交易,那么此领域的最小—功力半径则与商品h的M+L或者(M+L)h成反比例关系[6]。

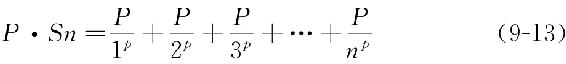

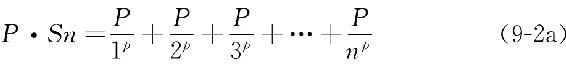

随着领域半径与M+L的增加而成正比例增加,领域的面积与半径平方成比例地减少。因此,整个地域分割为特定产品h不同领域的数量Nh与(M+L)h成本的平方几乎成比例,或者:

当然,h类商品的(M+L)h成本只是指其中1/C份额的成本,而且由于必须要生产C个不同的1/C份额,以便全部人口C中每个人都可以有自己的1/C份额,结果就是,在特定生产中心生产的商品h的Fh个份额与Nh个生产中心成反比例,或者:

Fh×Nh=C (9-2)

因此,每个生产中心生产的Fh个1/C份额——假如我们用 代替上列方程式中Nh——与

代替上列方程式中Nh——与 (几乎)成反比例,或者:

(几乎)成反比例,或者:

上述几个方程式是我们论证的关键基础,适用于任何h类商品的Nh个不同生产中心。

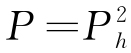

此时,我们来探究特定h生产中心的全部人口Ph,他们既执行所指商品的M又执行L。由于Ph人口显然包括生产一份1/C份额的成本(M+L)h乘以那里生产的F个1/C份额的乘积,我们得出下列方程式:

Ph=Fh(M+L)h (9-4)

由于从方程式(9-3)中得知Fh(M+L)h(M+L)h=C,因此:

Ph(M+L)h=C (9-5)

这个方程式(9-5)意味着,从事于生产和分配特定h类商品的社区人口Ph与(M+L)h的规模成反比;而且这对于在该地域任何地方任何社区的任何h类商品而言都是真的。

因此,随着任何h类商品(M+L)h成本的减少,由于引入省力设备,生产中心将会坐落于数量较少的Nh个社区,根据方程式(9-1),这些数量较少的Nh个社区中每个社区各自工人数量Ph随着(M+L)h减少而相应增加。假如(M+L)h一直减少,所指商品最终会达到这样程度,即整个C生产位于一个社区(Nh=1),它又反过来把1/C份额的商品送到该地域的每个人。

这个单一社会将坐落在该地域最小—功力中心,也就是说它的位置将会是,所有D最小—功力距离到该地域每个人的距离之和是一个最小值。虽然该地域边界如此奇特以及运输方面如此不同以至于最小—功力中心可能不止一个,为了方便起见我们假定我们引理中只有一个可能的最小—功力中心[7]。

这个最小—功力中心,假如从动力学来看,代表理想之地,所有旧式商品随着它们(M+L)h成本的减少,它们的生产中心都移往这个理想之地。该中心还代表最近发明新型商品的生产中心坐落的理想之地。的确,假如统一化之力不受限制,该中心还是一个包容一切的大社区的坐落之地。

我们刚刚提及了为旧式商品的生产—分配而发明的一些省力设备,还提及了新型商品的创造,因此我们默认,人们为了生产旧式商品决心要发明更加经济的设备,同时还要创造经济型新商品,新产品被吸收进该系统自然增加生产和消费那些不同商品的全部种类m。

为了把事情讲得更清楚,我们使用“创新之力”这个术语来指称所想象的既要减少所有(M+L)h成本又要通过接受经济型新产品来增加商品种类m的连续驱动力。

虽然我们把商品二分为旧商品与新商品,但方程式关于旧商品所有论述仍适用于新商品。因此,例如,根据我们已经列举的方程式,每件被采纳的新商品都有定值(M+L)h,该定值决定它的生产中心数量Nh以及每个生产中心的工人数量Ph。这些方程式毕竟适用于所有各类商品的生产,包括创新之力接受的任何新商品。

我们暂时集中注意力关注接受新商品会增加该系统的种类m这个问题。为此,我们认为随着创新之力不断发挥作用,m一直在系统中增加[8]。

虽然新商品除非其生产经济合理否则不会被采用,虽然方程式适用于所有被采用的新商品的Ph和Nh,但是要知道新商品的(M+L)h成本并非对创新之力无关紧要的事。相反,商品(M+L)h成本的任何增加根据成本的二次方将会减少其生产领域的面积。而任何成本的减少会增加二次方的领域面积。虽然单位M或者单位L对任何商品是一致的,不过随着这些单位加进商品(M+L)h成本,这些增加的单位所累积的总成本会相应地增加。因此,可以说采用特定(M+L)h成本的新商品的相对经济与其(M+L)h成本(几乎)成反比例。

或者,用创新之力来表述这个关系,我们可以说创新之力的重要性往往与采用新商品的(M+L)h(几乎)成反比例。虽然有无数个新发明可供选择,创新之力宁愿采用那些与其各自(M+L)h的小值成正比的h新商品。

换言之,不同新商品h的数量mh很可能在测量间隔期间被创新之力采用,该数量mh与(M+L)h成反比,或者用方程式表达:

mh×(M+L)=C (9-6)

因此,随着创新之力因时间流逝继续发挥作用,它相应地增加了(M+L)h成本较小的更多新商品。

这些新商品的生产中心必须坐落在某地。当然,相同(M+L)h成本的商品有相同Nh个生产中心,以及相同半径的领域。此外,它们在每个生产中心有相同Ph数量的人。换言之,相同(M+L)h成本的所有不同商品数量mh都有一致的领域,该领域中心容纳每个不同商品,Ph数量的人在此制造和分配该特定商品。既然成本(M+L)h相同的商品有mh个,在每mh组一致领域中心从事生产成本(M+L)h相同的mh个不同商品的总人数P将等于mh×Ph的乘积,或者用方程式表达:

P=mh×Ph (9-7)

方程式(9-7)只是告诉我们,在半径假设相同的领域,相同Ph人口有mh个不同生产中心,人口总数P等于mh×Ph的乘积。方程式(9-7)没有告诉我们,所有mh个不同生产中心将一起坐落在一个社区,该社区有总人口—规模P,以及有mh个不同生产活动。然而,我们可以从统一化之力的本质中推断出,这样单一P社区,有Ph规模相同的mh个不同生产中心,情况就是这样。这个推断的合理之处在于,在每一个mh生产中每位工作人员有权占有自己的1/C份额,以及有权占有其他mh个不同生产的1/C份额。换言之,总人口P中每个成员有权拥有每个mh不同生产的1/C份额。为了把这些份额送到P个人的分配功力最小化,商品成本(M+L)h相同的所有mh个不同生产中心将一起坐落在单一社区,该社区有总人口规模P,它将会是相同规模领域的最小—功力中心。为此,我们可以主张,方程式(9-7)适用于所指社区的总人口规模P。

但是,此时我们要记得,从方程式(9-6)中可见,mh与(M+L)h成反比,而在方程式(9-5)中,Ph与(M+L)h成反比。因为mh和Ph都与同一因子成反比,所以:

mh α Ph (9-8)

假如用mh代替方程式(9-7)中的Ph,我们发现P等于mh×mh。因为P还没有其他来源,而且因为mh值是由所指(M+L)h绝对值决定的,我们把mh中下标h省却,那么就得到一个简化方程式:

P∝m2 (9-9)

方程式(9-9)也可以表述为 ,这反过来就意味着,任何社区的m多样性等于其人口P的平方根。我们也可以说

,这反过来就意味着,任何社区的m多样性等于其人口P的平方根。我们也可以说 。

。

严格地讲,我们到目前为止仅仅考虑了新商品生产中心的位置,该新商品被系统采用,同时m也在增加。我们当然知道,只有自由劳动力从旧商品生产中释放出来,生产新商品才是可能的。我们还知道,只有省力设备为旧商品生产所采用,自由劳动力才可获得。为此,正如我们已经所陈述的,创新之力同时还对为旧商品生产而发明省力设备起作用。

不过,我们此时注意到,随着(M+L)h规模变大,减少(M+L)h成本愈发有利可图,其中原因我们在论述方程式(9-6)时已经提出。因此,创新之力的重要性可以说在为旧商品生产而发明和采用省力设备过程中会根据该产品的(M+L)h成本成正比例增加。因为,虽然减少任何商品(M+L)h成本总是经济的,所以减少(M+L)h成本较大的商品的成本相对更是有利可图,那么结果是,自由劳动力可能从旧商品生产中得到,其数量与各自(M+L)h值成正比。

此外,随着旧商品(M+L)h成本如此减少,它们生产中心的数量Nh根据方程式(9-1)也会减少。这反过来意味着,它们的生产中心将会迁入数量Nh更少的不同社区,而每一个新安置的生产中心的人口Ph将会与各自(M+L)h减少成正比例地增加。结果,Ph逐渐增多的生产中心数量逐渐减少,此类生产中心结合其他Ph相同的生产中心进入社区,该社区的P人口—规模等于mh和Ph的乘积,这一点前文已述。因此,创新之力对旧商品生产成本的作业再次得出方程式(9-9)中的关系P∝m2,这种关系,正如我们已经暗示的,对于整个地域都有效。

显然,从我们前文论证中可见,创新之力是以其他社区人口规模P为代价一直增加某些社区的总人口规模P。一般而言,随着社区P规模增加,该社区相对更有可能吸收外来人口而越发很少可能有人向外移居,结果就是,较大社区的人口规模P的净增长率可能是它们各自P规模的常数p次幂,或者

增长率∝Pp (9-10)

对于人口规模P越来越少的社区,可能截然不同的情况是:随着P越来越小,该社区相对更有可能有人向外迁居而很少有可能吸收外来人口,结果就是,随着P越来越小,净减少率就越来越大。

因此,随着m多样性在创新之力作用下逐渐增多,而且由于人口C是个常量,根据方程式(9-10),越大的社区就会越大,而且其代价是,越小的社区就会以与P成反比例的速度而变得越来越小。

当然,最小—功力中心的社区人口规模P最大,它反过来以最快的绝对速度而增多,这一点我们从方程式(9-10)中可见。然而,它的P规模,与其他每个社区一样,根据方程式(9-9)仍将等于m2。因此,所有社区m增长率都是p率的1/2,或者用方程式表达:

m增长率∝Pp/2 (9-11)

乘我们还在讨论最小—功力中心的最大社区P这个主题时,我们不要忘了,这个社区最受统一化之力青睐,因为其重要性随着多元化之力的重要性增加而增加。

顺便说一句,我们两个假定的统一化之力与多元化之力的相对重要性导致了一个有趣的结论。我们记得,统一化之力导致一个包括整个人口C的大社区,而多元化之力导致许多n个小P规模的社区,它们位于原料来源地。因为人口C不能同时生活在一个大社区和许多小社区,人口C的实际分布取决于这两种力的重要性的对比。由于多元化之力导致许多n个人口P较少的小社区,而统一化之力导致少量n的人口P较多的大社区,那么,假如我们把这种关系理解为双对数坐标上的最佳直线,结果是,n个不同社区,其序列用r标记,按照P规模降序排列,它会(几乎)遵从方程式:

r×Pq=K (9-12)

其中,r为正整数,指数q表示多元化之力重要性除以统一化之力重要性的比值。

该方程式,正如我们从本书第一部分论述中所知,还可以用一个普通调和级数方程式表达:

借助方程式(9-13)我们旧地重游,因为它与第二章和第三章论述的词语频率F以及工具类比频率F十分相似。因此,当P=F时,我们先前对于方程式(9-13)属性及其推论方程式属性的整个论述在此都是可适用的[9]。

同理,我们当时论证的资格条件在此也同样适用。因此,例如,方程式(9-12)(或者方程式(9-13)的倒数p)的比值q是个数学参数,它在我们看来就是理论上多元化与统一化之力两者重要性的比值,这个数学参数后文会从经验上揭示。然而,我们宣称的多元化之力与统一化之力不是数学参数,它们仅仅是理论要素;我们理论上的创新之力同样如此。只有当我们给这些理论上的力量找到可操作的测量单位,比如我们给纯粹物理之力找到了(如,马力这个单位),否则我们说的这些力量不过是理论上的。

前文十三个方程式都是相关的,是我们引理的论证基础。然而,在我们离开引理之前,仍然有些零碎东西值得总结论述。

我们在引理中一开始就认为,每个人都收到m个不同商品中每件商品的1/C份额,为此他付出生产总工作量的1/C份额工作。总之,我们实践中发现的生产与消费的等值事实上并不是这样,其中原因我们将在第十一章论述。但是,完全相等或者平均主义虽然在实践中既不现实又实现不了,可是它的确作为一个集体目标而存在,其中缘由我们现在就试图作简要陈述。

首先,假如我们记得,系统中m个不同商品在创新之力作用下已开发多年,已成为生活的经济型手段,那么我们能够明白每个了解这些m商品的人就会想分享这些商品。(这个要素在文化传播下显然很重要。)我们还明白,没有人可以指望自己不用付出任何工作就可无偿收到这些商品,因为这样的礼物代表了他人的劳动成果,而他人却没有收到相应的报酬。

其次,从个体角度来看,完全无偿地收到自己个体所需之物却没有付出任何相应的劳动报酬,这是经济的制高点,每位母亲的儿子都知道这个道理。的确,打个比方说,假如人不是天生讨厌看见邻居比自己收入多或者比自己工作少,那么劳动与报酬就会倾向于对等。就是这个社会嫉妒——也就是,俗话说的“跟他人攀比”,不仅效仿他们,而且还要试图阻止他们获得报酬、增加他们的困难——在增加别人困难的同时阻止他们获得报酬的嫉妒方面有一个最终结果,即作为平均主义的集体目标的生产与消费的等值。不用说,这个平均主义的社会嫉妒包含了个体主动性和进取心,而个体主动性和进取心是倘若m要增加所必需的,然而,它们不会在最省力原则下发挥作用,除非有额外报酬激励上述平均工作或创新。不受约束的平均主义可以有效地毁掉一个社会系统,也就是说它实际能够造成m减少。

第三,生产与消费对等的集体目标确实给商品和服务的质量设置了较低的容忍限度,商品和服务假如要在交换工作或工作成果时为他人接受就不能再低于这个限度。换言之,虽然人可以试图用更少的工作得到报酬,不过,社会给其标准设置了较低容忍限度;假如工作达不到这个程度,即产品达不到这个较低标准的可接受程度,那么工作便会失去。

我们提到这个较低门槛有两个原因:首先,它说明了商品和服务的社会标准存在普遍经济基础。其次,它与我们先前在第三章的工具类比中对工匠的论述相一致,当时我们实际上指出,虽然工匠在生产商品时有义务设法节省功力,但是他在这样做的时候不允许把产品质量降低到它们可被接受的标准之下。那么,关于生产和消费的等值,我们就论述这么多。

可是,在我们离开引理之前,还有一件事值得注意。我们在一开始定义商品(M+L)h成本时没有包括所用原料的成本。由于这些原料成本也可以用M和L表达——比方说Ma+La——我们只需重新把成本h定义为(Ma+La)+(M+L)h,诸如此类。成本的这个新定义并没有改变前文任何方程式的有效性,尽管这个新定义在强调多元化之力的惯性上有不可否认的优势,该惯性随着Ma+La的增加倾向于把生产定位在与原料相距更近的地方——在我们最初只是根据(M+L)h界定成本时,这一点可以推理出来。

无论根据哪个成本定义,显然从我们方程式中可知,P规模较大的社区生产每1/C份额的商品所需成本较低。更具体地讲,在总规模P的社区生产的任何mh类商品1/C份额的成本似乎与P的四次幂(即,P4)成反比例。因为从方程式(9-3)中我们知道,在h生产中心制造的Fh个1/C份额与它们的(M+L)h成本的平方成反比例。由于从方程式(9-5)中可知,Ph与(M+L)h成反比例,所以,F与 成正比例。由于

成正比例。由于 ,因此所有在P生产的m个商品的全部F份额等于P4;而且由于在制造和分配这些F份额时所用的全部工作量与P成正比例(即,有P个1/C单位工作),因此这些F个不同份额中每一份额的每1/C份额成本与P4成反比例。

,因此所有在P生产的m个商品的全部F份额等于P4;而且由于在制造和分配这些F份额时所用的全部工作量与P成正比例(即,有P个1/C单位工作),因此这些F个不同份额中每一份额的每1/C份额成本与P4成反比例。

总之,廉价商品和服务似乎理论上与大社区P有关。然而,在这儿提一个醒很有必要!我们一直在说1/C份额,即,在一定间隔时间比方说1年之内特定商品的1/C生产份额。1/C份额可以是300包香烟,或者一块金表的第1/20份权利,或者一架三角钢琴的第1/50份权利,或者深奥的脑科疾病稀有专家服务的第1/10 000份权利。因此,当我们说1/C份额成本与此份额生产社区的P4成反比例,我们必须为所指商品或服务的使用频率f设置一些规定。假如三角钢琴像面包那样为人消费,那么街角处就会有钢琴工厂,就像街角处有面包房一样。

假如我们说商品流经功力—距离D,后者与该商品(M+L)h成本有反比例关系,而且假如我们记得每个人既是1/C份额在系统中全部交通的起点又是其终点,那么我们能够明白为什么那些较大P规模和较大领域的社区往往出口商品,该商品的人均年度成本相当便宜。

总之,随着m增加,它的增加通常是通过补充更加便宜的h商品,这一点从以上诸多方程式中显而易见。

我们不要错误认为,每个社会中m都必须总是增加。毕竟,因素m并非是个最大值。我们只是试图说明,人口分布的变化将会伴随m的增加(以及推断出还伴随着m的减少)。

只要我们身处物质文明,那么或许m会连续飞速增加。然而,突然,与我们所了解的正相反,人们可能厌倦物质文明,宁愿去自己内心深处以及朋友那儿寻求幸福。要是这样的话,m大概会减少——这样的减少可能预示了黑暗岁月这个随口术语所意味的。可是,如果“岁月”一直这么“黑暗”,正如有学识的教授们随后诊断的,那么我们的方程式仍然可以描述他们的社会组织。

因为在引理中我们没有把论证限定在任何C值、m值、q值或者p值上。我们以一群士兵开启了我们的引理论述,他们的社会组织程度如此之低以至于p值几乎为零。然而,在我们引理论述过程中,活动多样性增加了,我们的论述到达这样的地步,其状况非常能够代表当前美国的状况。

我们提出引理,为了揭示控制该地域人口分布以及人们各种活动的一般控制原则——在地理经济这个一般标题下——我们无法将我们的观点限定在物质文明的任何特定阶段。虽然我们主要探讨相当大的m值,不要忘了m可以如此之小以至于在原料产地的一户家庭或一个小宗族就可以生产而根本无需交易。这么小的生活仍然是一个社会组织,我们的理论仍可以适用其中。

现在,我们在离开引理前对它作最后的评论。我们在论述生产时没有区分生产者的商品和消费者的商品;我们最后也没有详细论述原料、半成品和成品的差异。相反,我们只是提及了消费者。然而,关于这一点我们还要记得,我们从未说过我们生产的商品不可避免地必须走进个体使用,这就是通常所说的消费这个术语的意义。相反,它们可以进入工厂的消费料斗进一步加工,诸如此类,于是它们(M+L)h成本因而增加了。这个进一步加工没有使我们的任何方程式变得无效,因为在加工的每个阶段都存在所指商品的(M+L)h值,而且因为在投进料斗的商品量与工厂人数以及进一步加工的商品的最终消费者人数之间存在着一定关系。

为了设想这个场景,我们就把商品看作从生产到消费的自然状态的流动。商品(M+L)h成本越大,它流经的功力—距离D相应更短。由于(M+L)h是指商品1/C份额的成本,所以我们也能够理解,随着商品通过额外加工不断流经越来越远距离,它们分解为越来越多商品(无论是生产者的商品还是消费者的商品)的数量较多的1/C份额。我们目前虽然不再详述这个主题,至少要提出这个可能的推论,即所有各类商品的频率、种类和成本都可能存在直线性。关于这一点,我们可能反思生产的所有这些商品都是直接地或间接地使生活变得更容易所用的工具。我们在第三章发现,可能有一个法则控制了使用频率以及不同工具的使用成本。

工具类比是根据一个维度上的单一工匠而形成的,然而无需作多少必要改变就可以把这个类别用于基本上是二维的C个不同工匠中,他们借助共同规则追求共同目的4。我们提到这件事不是为了说明我们已经论述得很明确,而只是为了指出我们没有忽视它在引理中存在,这就说明行动领域范围真的很广泛。

我们现在没有总结回顾我们刚刚陈述的各个引理步骤,而是宁愿把这个材料作为我们接下来第二节的背景,我们将在第Ⅱ部分根据具体假定提出一个形式类推,着眼于第三节进行的经验证实。

在形式类推(第二节)中我们再次遇到部分的十三个方程式,除非某些方程式是我们论证更基本需求,我们不会花费文本空间再次建立。我们将从这些十三个方程式中进一步得出一些有大量实际效用的方程式,它们碰巧特别容易从经验上检测。由于我们当前第一节的广泛论证,我们接下来第二节的论证将会十分简洁。

第二节 “最小方程式”假说5

我们在本节将用公式表达我们先前大部分观点,即关于原料在地域分布的一些确切假定。我们在这样做的过程中将会遇见从先前方程式中挑选出来的几个方程式,同时还发展出几个新的理论方程式,它们在我们第三节进行经验检测时具有相当大的价值。

至于我们对于原料分布的新主张,我们认为,千百年来人类已经四处分散,以至于在人类居住的地球各地每个居住点的劳动力数量大约一致。我们明确认为,社会系统所需的各类原料如此分布以至于获得这些原料所需的个体人力总量单位面积都是相同的[10]。

除了上文这个假定,它是指原料根据劳动力成本呈同质分布,我们没有作出新假定,虽然我们引理中这两个假定仍然可以用。因此,首先,我们继续主张总人口C是个常量,每个人作出全部工作中的1/C份额工作,作为报酬他收到所生产的每个不同商品(包括服务)的1/C份额;其次,我们继续主张所有材料从生产到消费进出该系统的移动过程将会把所有质量(包括人)乘以所移动距离的乘积之和最小化。

上文这个最近假定就是熟悉的“最小方程式”假说,为了方便起见,本节的假说就是以此命名。虽然最小值用功力表达,显然它是指可能功力或气力,因为我们从体验中都知道,个人以及群体所作的计划总是根据可能的将来而制定。

记住上述假定,我们来探讨使用不同原料的m多样性或数量这个问题。根据我们第一部分论证,我们知道,随着所用原料的m多样性越来越大,在一个地点发现它们所有原料的可能性快速减少[11]。因此,地域总面积的增加以及该地域中贸易率的增加,一般与所用原料的m多样性的增加成正比例。作为m多样性、面积以及贸易率之间的这种正比例关系的一个例子,我们引用的例证是那些朝着更少且更大的国家发展的趋势,以及朝着帝国主义和广泛扩张的国际贸易发展的趋势,它们伴随着工业革命导致新型商品和服务所需原料多样性的增加。

所需原料m多样性规模也影响社区数量以及P人口规模,我们理论上认为C人口在这些社区生活,这一点引理中已作说明。

因此,只要使用m多样性小的原料,在限定范围找到它们可能性便增加了,那么,为了把原料送去生产的运输功力最小化,在原料产地生活中存在我们熟悉的多元化之力的经济。因此,C人口将会分解为大量n个社区,这些社区P人口规模一样小,它们等间距分布在该地域,并且几乎是独裁统治的,因为它们与其他社区没有贸易和交流需要。这些n个不同独裁社区中每一个根据我们对社会系统的定义都可看作一个独立社会系统,因为每个社区代表了一群个体,他们通过相同规则追求相同目标。(稍后我们会发现,单个社区结构在动力学上与社区系统的结构很相似。)

另一方面,随着所需原料m多样性的增加,在单个地方找到所有这些原料的可能性在减少,贸易的需求同时在增加,这就出现了把整个C人口一起带到一个社区的经济——根据我们熟悉的统一化之力——在这单个社区里所有生产得以执行;因为,这样做的时候,系统节省了把商品送到消费者的运输功力。

由于人口中C成员不能同时既在原料产地生活又在所有生产和消费都出现的一个大城市里生活,因此,人口成员的实际住址取决于这两大力量重要性的对比。

因为多元化之力导致大量n个较小P人口规模的社区,同时因为统一化之力导致较少n个较大P人口规模的社区,那么——假如我们把这个关系看作双对数坐标上的一条最佳直线——结果是,不同社区数量n在其序列标记为r时按照其P规模降序排列,将会遵从下列方程式:

r·Pq=K (9-1a)

其中,r是正整数,指数q是理论上多元化之力重要性除以理论上统一化之力重要性的比值。方程式(9-1a)与我们引理中方程式(9-12)是等同的,顺便说一句,引理中已明确指出,方程式的变量是经验上揭示的具体数学参数,而我们宣称的两大力量只是理论要素。

方程式(9-1a)正如我们从先前论证中已经得知的,可以用下列普通调和级数方程式加以表达:

其中,P·Sn等于该地域全部C人口,P就是最大社区的人口(或者P等于方程式(9-1a)中的K),指数p等于方程式(9-1)中的1/q。

我们从前文论述中得知,在统一化之力相对重要性逐渐增加时,系统的m多样性增加,指数p也会增加,而n会减少。

我们暂时离开这个主题来设想逐渐增加的统一化之力随着p增加而进行的动力作业。由于系统必须把功力最小化,所以系统要不断寻找新材料和新方法以较少劳动力生产相同商品和服务;这就是创新之力的一个内容,这一点我们在引理中已指出,它还指向生产新商品。根据创新之力来寻找新方法和新材料,这将会相对更集中在那些相对效率较低的系统部分,因为那里就是相对较大节省发挥作用的地方。因此,总的来说,系统一般到处等效——在生产、运输以及分配上——结果任何地方失业的人数由于创新之力的总体行动而与那个地方的人口相称。

显然,那些由于创新之力而造成失业的人暂时不再是生产者,也就是说他们暂时不再从事他们各自1/C生产份额。不过,他们仍将继续是消费者,有权享有所生产的m件不同商品中每一件的1/C份额,而且作为消费者他们居住在较大规模的社区会更加经济——而且相应地确实如此,因为这些较大社区相对更多是商品消费地而不是原料来源地。

但是由于社区越大,它就更适合吸引外地剩余人口[12],同时也就越少排挤它自己的雇员,结果就是越来越大的社区以较小社区的数量和规模为代价增长起来了。按照这种方式,较大社区增长的规模取决于它们在方程式(9-2a)中的序列;或者说,增长率=P/rp,这与我们引理中方程式(9-10)相对应。所以,社区中新企业可得到的自由劳动力市场也是其序列的功能。因此,随着整个系统m多样性增加,它采用了新材料、新方法和新商品,这个增加的m多样性可能作为它们P规模的一个功能分配到社区。

由于P与m多样性之间的关系是我们论证的基础,我们对此来作进一步考察。为了方便起见,我们说社区的m多样性活动包括连续h单位增量的活动,这些活动补充了原有储备。也就是说,随着m通过补充1个h增量由m1增加到m2,原有的m1活动没有被遗弃;相反新的h活动增加了。例如,倘若m1包括理发店,这个理发店在新的h企业比如美容院增加的时候还保存着。然而我们注意到,这个增加的h将会服务于生活在社区之外越来越多人的需求(或者越来越多领域的人,假如我们从前文引理中借用这个术语)而他们会到这个成长中的社区来把他们特征美化,尽管他们可能还会在家理发。总之,h类商品—服务的消费者人口领域一般随着h序列而增加。

制造新的h商品必须进口劳动力,因而增加了P的规模。而且由于必须补充这些新劳动力,就必须进口更多劳动力以增加n个先驱h机构。的确,n个各类机构都会随着P而增加(例如,任何P的增加都会相应增加商店、医生等数量),或者说:

n个机构=P/c (9-3a)

因为这些新h劳动力既是生产者又是消费者,他们对于P规模有双重作用。无论什么经济给P作为增加的生产中心赋予了吸引力(通过增加新h生产者),它同样给P作为增加的消费中心赋予了吸引力,更多的人移入P,他们既来消费新h商品,又来提供新h生产者。因此,我们发现P以比m的速度更快的速度而增长。的确,正如我们从前文引理的方程式(9-9)、(9-10)和(9-11)中得知,P增长率是m增长率的两倍,这些方程式的演示不在这儿重复。因为P根据Pp=P/rp而增长,那么,带有一个常量c的意思是:

m∝Pp/2 (9-4a)

此外,由于我们对于方程式(9-3a)和(9-4a)中机构数量n和机构多样性m的论证也适用于这些社区人口的职业,我们可以总结为,相同职业不同人口数量n以及他们职业的多样性m受制于这些机构本身适用的相同方程式。从这个观点中我们推断出,假如社会系统的社区遵从方程式(9-1a)(以及因而遵从方程式(9-2a)),那么,m个不同职业和m个不同机构两者都遵从这些相同方程式,它们序列标记为r,按照其成员人数N降序排列,或者说:

r·Nq=Cp (9-5a)

其中,假如包括遍及该地所有职业和机构,Cp与该地域人口成正比;假如只研究那个社区的职业和机构,Cp也与任何社区人口成比例。

我们已经在上文说过社区中连续h的不同商品的消费者领域,该领域的半径随着h而增加。我们现在从领域这个因素转至该领域人口密度这个问题,在这些领域里我们记得工作成本与到中心的功力—距离D成正比例增加。

因为密度或者人口密度这个术语是指单位面积的人数,我们能够理解,我们认为地域同质情况下社区中心周围实际人口密度如何与到该中心距离的平方成反比例,或者根据离任何Pp社区D距离的绝对密度D,我们得出方程式:

密度D=Pp/D2 (9-6a)

关于这一点,设想n个不同磁铁,它们强度P如果按照强度降序排列便遵从方程式(9-2a),指数p几乎为无穷小。那么,设想这些磁铁同时放置在钢铁屑密度相等的各地,而且磁铁干扰各自对于钢铁屑的行动。随着p在序列中增加,磁铁有效领域的半径将会按照P/rp比例增加,磁铁各自环境由钢铁屑的共同任意较低干扰限度决定,每块磁铁周围的钢铁屑绝对密度D与方程式(9-6a)成比例。

方程式(9-6a)指的仅仅是钢铁屑在地域堆积的方式。至于某地钢铁屑实际总数量,它与P/rp成比例。因此,假如我们给每个社区采用外围密度程度——例如,城市里此类程度可能决定于统一市政供水系统、污水处理系统、警察系统和消防系统的经济型密度限度——那么我们会发现其中包含的钢铁屑将与P/rp成比例。我们提及这个因素为了说明城市之间有自然界限,这些界限长期来看往往与某种政治功能界限(例如,都市区块)接近,而且往往保护我们不受批评,该批评是不可能为了我们统计研究而使用政治界限。关于这一点,我们反思,随着政客们把城市界限拓展得越来越广,他们以迅速降低的收益率来承担责任。因此,固定服务的市政界限存在一个平衡点。我们将在第十章对国家作类似论证。

磁铁类比对于社会语言并不陌生,其中“拉”和“推”这两个术语经常出现。不过,我们上述类比并不完整,因为没有规定用相对距离来移动磁铁本身,这些距离与它们各自P/rp值成反比例。这个缺点可以通过增加磁铁质量及其强度得以改正;或者更好地说,使磁铁质量包括其共同钢铁屑,磁铁常数变为二维的重力常数。

在上述条件下我们社区的间隙是什么?根据我们到目前为止的一般论证,几乎同规模的N个社区在我们同质地域多元化之力作用下几乎等距离隔开。那么,几乎相同P人口规模的不同社区数量N是多少?这个关系是方程式(9-1a)的一个推论,这一点我们在第二章和第三章论及词语时已经提出,而且我们现在用下列方程式加以呈现:

N·(Pq+1+b)=K (9-7a)

其中,b代表一个小常数(约1/4),该常数只在P值非常小的时候显眼。顺便说一句,方程式(9-7a)也描述相同半径的不同领域的数量N,以及相同规模社区之间相同规模的直线性功力—距离D的数量N(乘以常数)。

假如我们记得所有社区在各自h领域到处派发h商品—服务,直线性功力—距离D这个最后因素导致另一个因素。由于每个P社区贡献出所消耗全部C功力的P/C份额,而且由于作为报酬它受到所生产全部C商品的相同份额,那么社区之间必须有交易商品—服务的交通运输。

我们认为,社区间运输由搬运工完成,他们每英里一小时搬运固定交易价值的商品—服务;为了进一步加工,他们从各自直接起点到各自直接终点单程搬运正流商品—服务,而且他们接着原路返回带着交易所得的负流商品回家。

我们现在探究搬运工在测量间隔期间遍及整个地域搬运东西所走相同行程距离DT的单程(或往返,假如愿意的话)次数N;因为我们记得每个人都是1/C份额的生产工作的正流起点,同时又是1/C份额的生产商品的负流终点。

每个社区按P/C这个分数为系统全部工作贡献一个份额,其中P是该社区相对人口规模。交易中作为报酬它会从该系统中收到P/C份额的其他商品。(为了方便,我们忽视社区内部互换,因为正如我们稍后发现的相同原则也适用。)因此,搬运工搬运价值相同的东西进出社区。为了这个互换,每个社区都有与其P规模相称的搬运工人数。每个社区的所有这些搬运工把每个搬运工单位价值的各类商品搬运到所有其他社区,与它们各自P规模的产品相对称,而且与它们其间最短功力—距离D成反比例。这样做的理由在于,在P中手边有任何类型商品的可能性与P成正比例;而在那儿找到它的可能性通过精确几何概率与D成反比例(也就是说,特定圆盘上一个点的对角与到那个点的D距离基本成反比例;用功力—距离D来代替也不会改变这个情形)。因此,两个社区P1和P2之间y与1/C价值单位商品的互换是:

y/C=(P1·P2)/D (9-8a)

该方程式阐明了方程式(9-4a):无论什么使得P成为一个有吸引力的新h商品生产地,P因而通过新生产者人数得以增长,都会使P成为一个同样有吸引力的商品可能供应地,因而再次通过相同人数增加了前往P以及P范围内的车辆密度[13]。此外,方程式(9-8a)给我们提供了关于相同DT距离的不同行程次数N的必要信息,假如我们记得,相同P规模的N个社区及彼此之间D距离与方程式(9-7a)的Pq+1(几乎)成反比例,或者:

(N+α)(DTq+1-b)=C (9-9a)

其中,α是必须加进的一个常数,因为在一个封闭之地越来越少的人口有机会走更长的距离(例如,设想一个圆圈被分割为几个市区;只有住在圆周上的那些人有机会在直线上经过最长直径DT,而且同样如此距离越来越短了;N+α纠正了这一点)。因此,方程式(9-9a)描述了人坐巴士、火车、汽车以及步行的所有移动;它还描述电话、电报、邮件、快递等距离,只要每英里的成本在每个单位—价值运送货物上是个常数,而且只要所有人都同样有能力付起这些成本。

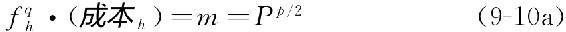

至于所有不同m个商品在整个领域流通,我们记得,随着m的h增加,其领域半径相应地增加了。长话短说,遍及整个地域的m个不同商品连续h增量的商品—服务使用总频率fh将会与h规模成反比。的确,假如个人日常使用h商品份额的成本h随着h增加,那么我们可以说:

其中,P代表序列1社区的人口。换言之,一般来说,最常用的商品—服务往往是最便宜、最近的,反之亦然。因此,我们一直用的空气就在我们鼻尖;我们喝的水通常就在手边——假如不是这样,那个事实可能对所指人口的住所和活动产生重要影响。

方程式(9-10a)与第一部分引理最后一段的观点一致,如同我们第三章的工具类比进一步用来描述最大效率的理论条件,该条件对于测量实际系统相对效率可能有用,而且还可用来说明,f频率(即销售)以及成本在什么地方可能有利于消费者或增或减。在这个方面,方程式(9-10a)可能超过了著名的供需法则,它说明相对成本(或者相反,随着供应)的增加可能不仅导致供应减少而且改变商品的m多样性。换言之,由于劳动力总供应是常数——因而总购买力是常数——特定商品成本的增加可能不仅减少了该商品消费频率,而且还减少了消费的全部商品的m多样性。当然,通过减少整个系统的效率即每个现成单位劳动力生产的东西越多,m多样性甚至以固定的旧商品消费比率而增加。

方程式(9-10a)最终是指以交易价值单位计算的m件不同商品的人均消费,该消费是用钱的某种形式计算,无论是黄金、香烟还是海狸皮。某些商品的人均消费较低(也就是说,根据第一节引理,它的(M+L)h成本较低)。其他商品的人均消费是较高。理论上说,随着特定商品人均消费越来越低,它的生产便坐落于数量较少而P规模较大的社区——而且反之亦然——这一点我们已经试图在本章阐述清楚。

因此,使用稀少的且所谓高度专门化的商品和服务一般见于较大P社区——而且理论上相应如此。从这些稀少使用的商品和服务供应商的角度看,较大社区位置有利,因为在这个社区更有可能找到需要使用该商品或服务的人。不过,从整个人口角度看,大城市代表了可能发现不寻常的商品和服务的地方;的确,正如我们不久前论述的,在某社区找到特定任何商品或服务的可能性与该社区的P成比例地增加。因此,那些在文化上有不寻常需求的人迁居较大社区;同时那些需要销售不寻常商品和服务包括技能的人也同样迁居较大社区6。结果,大城市的居民和活动对于其他人口而言似乎有点怪异,反之亦然。

然而,当我们提及根据方程式(9-4a)或者我们引理中的方程式(9-9),商品和服务的多样性往往与社区P规模一起增加,我们的意思是,所有商品和服务,不管该商品是原料、半成品还是成品,如果是成品,无论它们是生产者的商品还是消费者的商品,而且不管该服务是普通劳动者的服务,还是外科医生、律师、教师、工程师的服务,还是深奥领域文化工匠的服务,情况都是如此。为此,我们可以推测,理论上m个不同商品的各自频率在双对数上可能是直线性,就像m个不同职业,这一点我们方程式(9-5a)在理论上已作陈述。在那种情况下,我们商品如同我们服务(以及我们语言)根据刻板印象在文化上是标准的[14]。

可是,“奇怪”或非标准的规模有时候也是需要的,而且有人为这些规模走进或写进“城市”。为此,有个典型例子,大城市的大百货商店,就像芝加哥的马歇尔·菲尔德(Marshall Field)百货公司,或者波士顿的乔丹·玛什(Jordan Marsh)百货公司,对于风格、规模以及价格的分类比小社区里小商店有的或可能有的分类要详细得多。单纯详细的分类或丰富的多样性存在经济优势,因为这增加了满足人们需求的可能性。

不过,因为许多人可能需要更广泛多样的商品却不能去大城市,商品邮购销售这整个大领域就应运而生,该销售还附有详细的图解目录,就像西尔斯·罗巴克(Sears Roebuck)和蒙哥马利·沃德(Montgomery Ward)等公司,它们告诉郊外公众有什么商品可以买到而且高诉人们现在流行什么,同时价格合理,满足人们需求。遗憾的是,目前没有人研究邮购销售商品和价格的序列—频率。

某些商品,如肥皂、面包和香烟是常用的大路货,也就是说它们有固定的大量需求,满足此需求只是方便顾客。因此,我们可以在街角买到肥皂、香烟以及或许面包,无论这个商品是药店还是食品杂货店。便利商品主要是人均需求量大的便宜商品。

然而,高成本的商品,如汽车、洗衣机等,顾客必须一再权衡是否购买。这些是审慎商品[15],其销售中心有待寻求。因此,我们常常发现,价格高并且需求少的稀有商品将会在偏远之地销售。

至于一直不断投入市场的新商品,既要教会大众如何使用它们,又要提醒大众它们的存在,在客流最多的商店里客流最多的地方展示这些新商品,最有利。因此,例如,药店的化学制品和生物制品,需要用心才能找到,它们几乎不放在药店显眼地方,而冷饮柜台是便利品,一眼可见,沿着新品牌和小玩意的路线很容易就找到。商店及其通道和陈列柜的动力学与布满街道和展示橱窗的城市动力学没有什么不同,顺便说一句,最新的发型、小玩意、时尚或进口商品比面包、肥皂或香烟等大路货更有可能展示其中。的确,要是大张旗鼓地展示便利商品,就泄露了它们的库存问题。

不过,我们提到这些因素不是为了给销售理论或实践添砖加瓦,它们已经足够丰富;相反,我们是要说明,销售动力学可能受制于方程式(9-10a)的急切需求。而这个方程式不仅针对一家商店,而且针对所有商店。毕竟百货商店的规模和品种达到了一定程度,以至于它内部交通和信息的复杂7可能使得许多潜在顾客去专卖店和街头商店淘货,这就一方面增加了专卖店的数量,另一方面增加了街头商店的商品种类。因此,在P规模社区的商店数量、品种以及规模(根据工资单或利润)不可任性而为。

假如我们再次根据前文呈现的磁铁类比看待社区增长,对商店的数量、品种和规模这个问题能够获得某些时空见解,在磁铁类比中,磁铁的指数p根据方程式(9-2a)(即,普通调和级数方程式)而增加。我们已经论证了,“磁铁”会以与P/rp相称的速度把人“拉”入大P社区,但是事情还没完,因为它们也会把外围小社区“拉”入大社区。外围社区越小越近,就越有可能被吞并(即,与它们各自P/D值成反比例)。社区越大,它吞并社区的数量就越多。

鉴于方程式(9-7a)和(9-9a),我们能够明白一个有吸引力的较大社区如何由调和序列(方程式(9-2a))吸收的社区构成,为了方便起见,我们把后者称作贸易中心。因此,理论上看,城市里这些贸易中心的频率分布,按照商店的数量、规模(根据雇员、工资或净利)以及品种进行降序排列——以及根据它们在风格、规模和价格上分类的商品—服务的数量和品种——都将遵从方程式(9-2a)(指数p是国家指数,而常数与城市规模相对称)。总之,我们所有这些方程式理论上不仅适用于整个社会系统,而且适用于该包罗万象的系统的子系统。

因此,我们“最小方程式”假说可以在社会系统各部分得以检测,我们现在就要试图说明这一点,我们转到第Ⅲ节从经验上来检测这个问题。在转到第Ⅲ节之前,我们要记得,我们已经对地域作了某些明确的假定,这些假定允许我们用确切形式来陈述这些问题。在实际状况远远偏离我们那些假设的地方,我们别指望可以找到我们方程式的分布。

第三节 经验检测

我们将在本节从经验上检测我们前一节的理论构想。因为我们许多推论方程式取决于整个系统里社区的相对人口规模,所以我们首先检测方程式(9-1a)和(9-2a)的序列—人口分布。

一、普遍调和分布

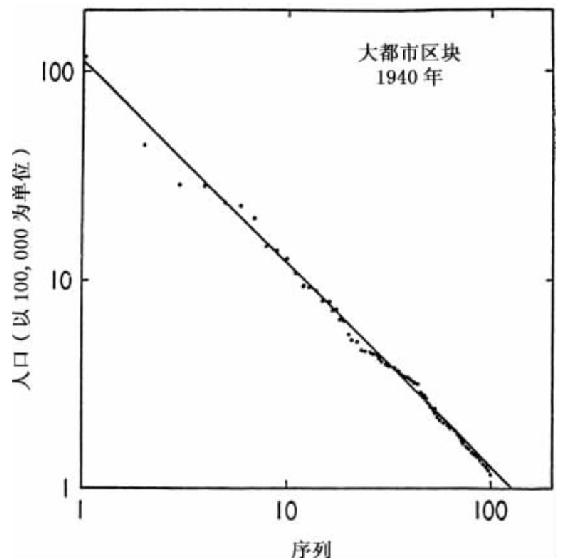

我们在第二节论证了,当社区序列为r以P人口规模降序排列时,它们会遵从方程式(9-1a)(即,r·Pq=K),r的值是正整数,当然q的值是正数。这种关系我们也根据方程式(9-2a)的普通调和级数加以表述,我们在此不再重复这个方程式[16]。由于我们的论证是指社区的自然界限,与它们的政治界限相对立,我们将使用美国1940年都市区块的P人口数据,虽然我们将在第十章发现政治界限的社区也遵从同一方程式。

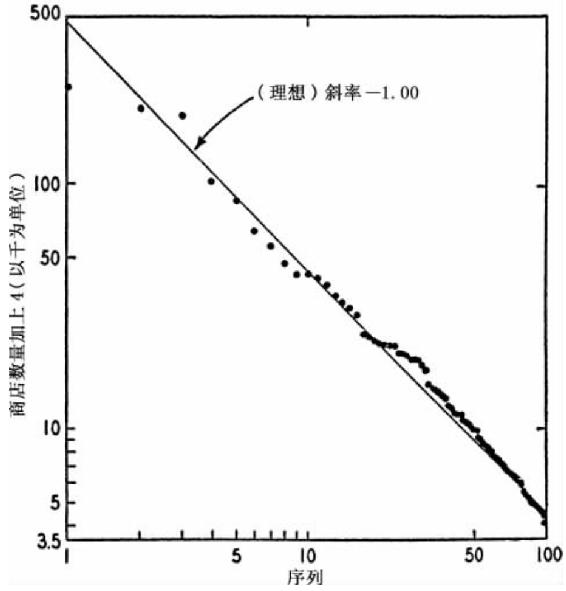

图9-2呈现了根据第十六次人口普查报告美国1940年100个最大都市区块的序列—频率分布。所画之线由最小二乘法计算,斜率为-0.983 5±0.067 7,或者用方程式表达则为log y=-0.98log x+7.05。由于这条线的负斜率等于方程式(9-2a)的p正值,我们可以说,图9-2的p值约等于1.00(这对于我们发现的可能误差为0.04的-0.983 5斜率而言,p值约等于1.00相当合理)。7.05的逆对数约等于1 000万,该数字理论上是最大都市区块(纽约)的人口,它是方程式(9-2a)中的P值9。

图9-2 都市区块。1940年美国100个最大都市区块,以人口规模降序排列。

假如我们计算所有140个都市区块的序列—频率分布,我们也会发现p=1.00这个值,这些区块代表了根据第十六次人口普查包括所有周边人口在内的50 000或以上人口的城市。更确切地说,这些140个区块的斜率是-1.036 5±0.036 2(或者,log y=-1.036 5log x+7.117 9),该斜率与我们为了p值和q值而采用的-1.00再次不相上下。

第一个100个区块的总人口是59 459 800;第二个100个区块的总人口是62 865 550。因此,图9-2代表了差不多全国总人口的1/2[17]。

上述p=q=1这个值有望见于我们所有涉及美国大约1940年人口的方程式中。理论上看,这个值意味着1940年美国的多元化之力与统一化之力的重要性几乎相等11。

二、多样性M关系

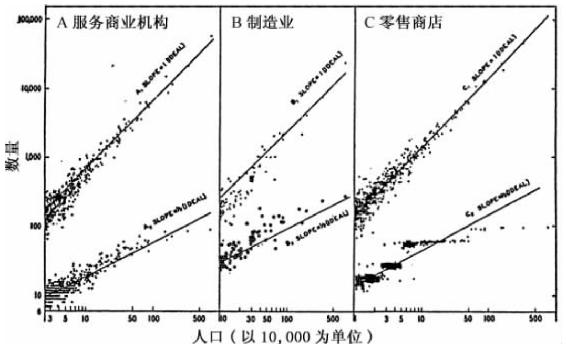

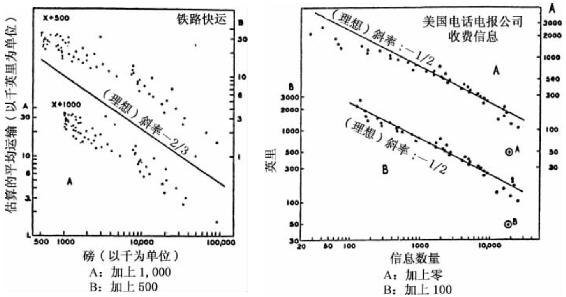

我们已经论述了(方程式(9-3a))社区机构总数n与其P规模相对称,而且(方程式(9-4a))这些机构多样性m与P1/2相对称。我们现在用图9-2中那些美国数据来检测这些方程式。

图9-3中呈现了这些数据:(A)个人的及商业的服务机构包括交通服务的数据;(B)制造业数据;(C)零售商包括连锁商店的数据——所有这些数据是第十六次人口普查所列举的美国1939年的数据。所有案例中人口用对数在横坐标轴上加以测量,其中A数据是指所有25 000以上居民的城市,B是指100 000以上居民的城市,C是指10 000以上居民的城市,这些城市是按字母顺序排列从阿拉巴马州到纽约州统计出来的(大约一半的情况)。

图9-3中三组数据每个都包括两个部分:上部分图中数据和下部分图中数据。

图9-3 1940年根据人口计算的美国城市中(A)服务机构的数量和多样性;(B)制造业的数量和多样性;(C)零售商店的数量和多样性。(A1、B1、C1分布图是指企业数量;A2、B2、C2分布图是指它们的多样性。)

上部分图中几组点(即,A1、B1和C1)是所指城市里各自所有企业的总数n,根据方程式(9-3a)n应该与P人口成正比。每种情况中这些点十分接近斜率为+1.00的直线,后者为理想斜率线条,为了方便读者增画在图中。因此,每种情况中有P人口的城市里服务机构、制造业以及零售店的总数似乎都与P成正比,乘以一个常数。因此方程式(9-3a)从经验上得以证实。B1中稍微有点大的斜率,我们稍后会论述。

下部分图中几组点(即,A2、B2和C2)是指所讨论的不同城市各自企业不同类别的数量m,即多样性m。我们从方程式(9-4a)中记得,这个多样性m应该与人口的平方根成比例;如图9-3所示,分布应该有1/2正斜率。每种情况下A2和B2的点似乎把自己聚集在图中为方便读者而增添的那条线周围,因此证实了方程式(9-4a),即m与P1/2相对称[或者与方程式(9-3a)中机构数量n的平方根相对称,有个常数]。C2的点不是十分吻合那条线;其中原因可能是人口统计局对商店采用的分类方案辨别力较小;不过,结果与所画的那条线并非不一致。在A和C线条上,实际上那些点在底部比看起来的更加密集,因为随着P减少,许多这些点结合到一起,这正如从越来越多几乎相同规模城市数量中所预料的一样12。

但是,虽然图9-3下部分图中数据告诉我们城市里社会—经济活动多样性m与其人口平方根成比例,这些数据只不过告诉我们这些不同城市在它们各类企业上相一致的程度。因此,例如,P1可能有一个不同企业的“词汇”,而P2有一个完全不同的词汇。审视底层数据揭示了,较大城市通过给较小城市的多样性增加更多种类而增加它们企业的多样性[参照引理中方程式(9-11):m增长率∝Pp/2],于是我们可以说m是通过增加更多类别而增长的,类别又是根据P而增加的。

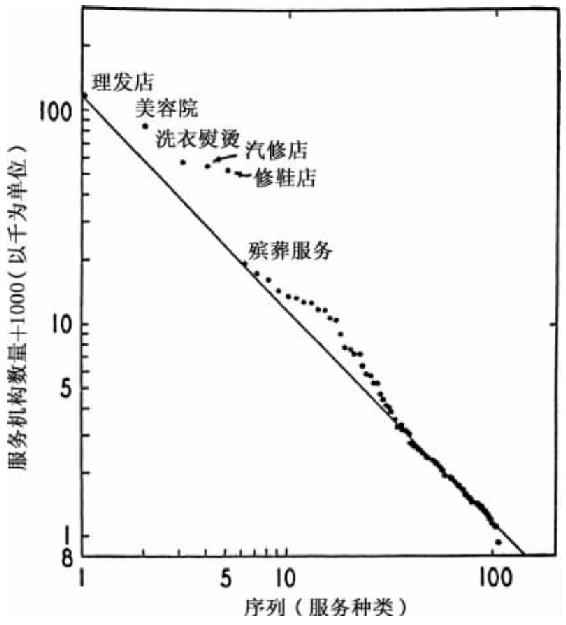

假如我们记得在这一点上,1939年所指城市十分接近调和级数的比例,如前文所述,当序列为r以P人口规模降序排列并且p=q=1,那么我们就会明白,(A)个人的以及商业的服务机构的序列—频率分布、(B)制造业的序列—频率分布以及(C)零售店的序列—频率分布都将遵从方程式(9-5a)(也就是,r·Nq=Cp),其中q=1。总之,假如社区以与P相对称的比例来增加m多样性,那么分布则是调和级数的,正如图9-2都市区块所示。从图9-4、图9-5和图9-6中明显可见,情况就是这样[18]。

图9-4 服务机构;按此类机构数量降序排列的1939年美国(个人的、商业的以及与交通相关的)服务机构。(所画线条理想斜率为-1.00。)

图9-413呈现了1939年整个美国个人的和商业的服务机构数据,用+1 000[或者r×(N+1 000)=Cp]改变原点之后,在横坐标轴上标绘序列r,在纵坐标轴上用对数标绘相同机构数量N。需要改变原点可能出于这样一个事实:人口统计局排除了一些服务机构,它们是“业主居民没有挂牌或没有用其他识别手段”从事的服务机构,因而排除了无疑是大量的小机构(如,室内装潢者、油漆工),它们在本地知名无需挂牌。有些点偏离这条线,这说明了人口统计局十分清楚分类有困难。偏离的原因可能还在于这个事实,即许多服务机构也零售成品,而它们中许多是其他服务的辅助机构并且也在做零售。不过,图9-4总体上证实了我们的假设。

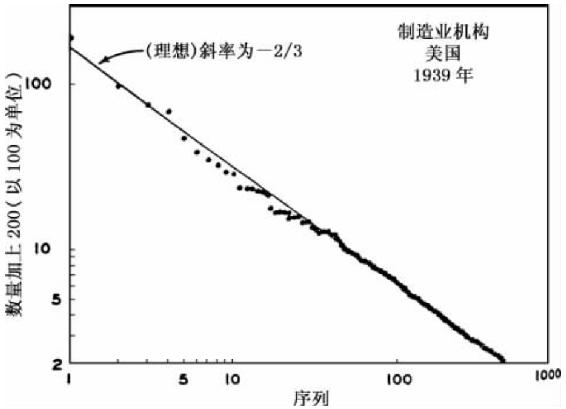

图9-5呈现了美国1940年制造业序列—频率分布14,其中坐标与上图一致,该分布图好像近似于所画的斜率为-2/3(理想的)的线条。斜率的这个离差很有意义,可能代表了单一管理下对不同工厂的合并,而该合并从理论上看是“过度的”(尽管人口统计局从1937年以来一直努力列举不同工厂,不管它们是否有共同的所得税申报)。因此,例如,水果包装可能需要纸板厂生产它的货箱;汽车制造可能事实上包括玻璃厂或者铸造厂,它们之间除了一个统一方向没有其他共同点,这个方向并没有排除单独列举这些附属企业的必要。顺便说一句,读者可以发现,图9-3中B1数据的+1.50斜率和B2数据的+2/3斜率对应于图9-5中的-2/3斜率。遍及整个国家的特定分布,无论其斜率是多少,都是单个城市内的分布,常量Cp与所指人口成比例15。

图9-5 按照同类制造业的数量降序排列的1939年美国制造业。

图9-6呈现了所有同类商店的序列—频率分布16,其中坐标以及原点改变与上文一致,该分布图中所画线条斜率为理论预期的(理想的)-1.00。y-原点只通过+4加以改变。由于包括了美国每个零售机构,“假如准备好承认它是个商业之地,”我们或许可以从原点相对较小的改变中推断出,商店对自己的宣传是,比服务机构和制造业更优秀。

图9-6 按同类商店数量降序排列的1939年美国零售商店(包括连锁店)。

理论上讲,与前文企业频率数据紧密相关的是职业频率,我们从第二节中记得,职业频率可能也有望遵从方程式(9-5a),因而也遵从推论出来的数量—频率关系(其中,相同成员数量y的不同职业数量x在当前情况下与y2成反比例)。我们提及这个推论方程式,因为图9-7中职业数据是根据该方程式绘制的。

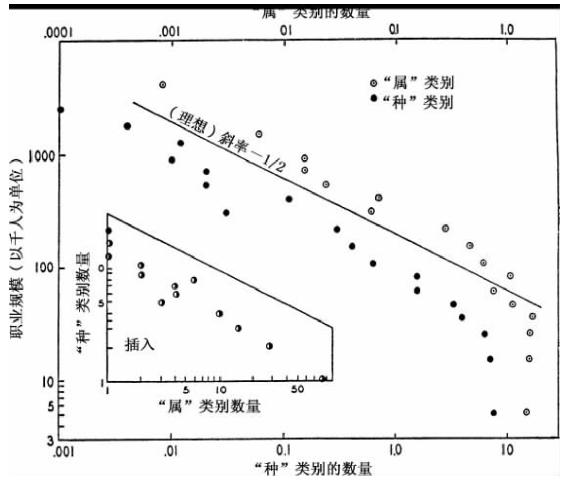

图9-7 1939年美国职业。相同成员数量的不同“属”和“种”职业的种类或类别的数量。

图9-7中有两组不同职业数据17,每组都是相同成员数量y的不同职业(“属”与“种”)数量x的数量—频率分布。假如整个数据是根据方程式(9-1a)和方程式(9-2a)而成调和序列,每组数据的斜率应该是-1/2(底部有点向下凹曲以抵消b)。我们采用这个数量—频率方法而不是序列—频率方法绘图,为了更方便谈论与J.C.威利斯的生物属种数据相关的数据,威利斯数据我们在第六章已作陈述而且也绘制在图9-7中。

我们在图9-7中发现,职业分类有两个方法——“属”的与“种”的——它们每个都用双对数在图中绘制,与图中遴选中产阶级的绘图所示。属职业在为1940年绘制的原版表格中是非合同职业;种职业是合同职业,除了当一个非合同的属职业没有合同种职业之外,它可既视为属职业又可视为种职业。图9-7左下角插图代表了种职业数量相同的属职业数量;增加这幅插图是为了帮助我们简要论述J.C.威利斯数据的对应关系18。

图9-7中所画线条有一个理想斜率-1/2,理论上讲,这两组数据都应该接近该斜率,而且每种情况下除了较低的2个或3个点之外所有的点都接近该斜率。因此,方程式(9-5a)再次得到证实[19]。遗憾的是,缺乏专业方面数据,因为这些专业数据也应该遵从相同方程式19。从图9-3到图9-7这些数据中,我们能够预期,相同成员y的不同劳动单位的数量x应该遵从相同方程式(在一个秩序井然的社会!)但是数据缺乏。

图9-7中职业数据很有意思,原因有二:首先,它们表明的文化角色频率分配有意思,其次,它们说明的J.C.威利斯“年龄和领域”数据有意思。

根据我们在第七章的论证,文化角色频率理论上是直线性的,如同所有其他文化刻板印象的频率一样,至于这些数据与整个文化角色频率问题的密切关系,没有什么比引用阿尔巴·M.爱德华兹博士的美国相对职业统计的前言能更好地解释,图9-7数据也是摘自该统计:

“人一生中最强的单个影响力来自他的职业。或许,人的职业比任何其他事物都能决定他生命的轨迹和作为。而且当生命行程结束时,很可能是,没有哪一组事实可以像一份历时的详细履历表那样完美阐释他的为人以及他在社会中的角色。的确,没有什么特征可以像他追求的职业那样丰富地叙述他这个人以及他的身份——社会的、智力的以及经济的。人的职业不仅叙述了每一个工作日他在一半清醒时间的所作所为,而且某种程度上它还精确地表明了他在另一半清醒时间的行为——他有什么样的同伴,他穿什么样的衣服,他住什么样的房子,甚至他吃什么食物。并且,通常来看,职业在某种程度上还表明了他家庭的文化水平。”

从前面这段引文中我们发现,人一生的职业与他扮演的整个文化角色之间存在一个理论上亲密的关系,这一点我们在第七章已简要论述,我们在第七章从理论上还得出,文化角色的频率分布是直线性的。的确,职业直线性进一步证明了我们的观点,即所有文化刻板印象都是直线性的。

图9-7中职业数据,从我们整个前文论述的大背景来看,与第六章论述的J.C.威利斯研究的生物属与种的分布密切相关。通过这个比较,我们意思不仅仅是指数学描述的相似性,顺便说一句,从这个相似性中根本推断不出动力学的相似。相反,我们意思是,这个地域的职业类型分布状况是:少部分职业散布面积广泛,而越来越多的职业散布面积越来也小(根据平方反比关系,正如我们数据所显示的)。此外,理论上讲,散布面积愈发变小的那些职业相对而言是更加专门化的职业——的确,按定义差不多就是如此(正如经过细节上必要更改后,我们对于威利斯数据的论证)。那些包含更多“种”职业的“属”职业是否也是更老的职业,这是一个简单明了的问题,只能由历史考察来回答。当然,图9-7中左下角插图可能作此解释,因而暗示了文化角色演变的动力学与生物物种演变的动力学相同。因此,文化品种演变不过是普通的生物品种演变的一个特例。的确,我们在第六章对于类型或“物种”演变的论证,既能对威利斯数据又能对目前职业数据加以合理化分析,确实值得在此一说[20]。

我们可以发现,从图9-3到图9-7它们的数据在理论上都是属于一体,而且给条件动力学研究提供了一个有用的见解,这些条件经常用这样的短语来表述:有“太多”或“太少”人从事任何一类职业,特定社区或者该地域整体上有“太多”或“太少”任何特定商店、服务或制造业。虽然“太多”和“太少”这个问题通常放置在供需法则背景下进行细查,我们发现,这个问题比供需法则(the Law of Supply and Demand)走得更远,供需法则只是陈述了供需之间存在动力平衡,却没有详细说明具体平衡是什么,即特定时间里社会系统的全部职业、货物和机构的多样性m以及成员数目N之间的具体平衡是什么。

在离开这个主题之前,我们要记得,我们已经从理论上论述了较大P社区往往也有较大机构。因此,当我们走入较大城市,我们可能在理论上不仅期待发现更多的服务、商店、制造业以及同一事物的更多品种;我们还可能期待发现更大的服务、更大的商店、更大的工厂,它们在雇员人数、净销售额、工资单、库存规模、库存品种等方面皆更大。情况是这样吗?虽然人口普查为企业集团提过了这些方面的大量信息,但是我尚未发现有人详细研究了不同城市个体企业数据的数量和规模。不过,有些推论可以从更一般的数据中得出。

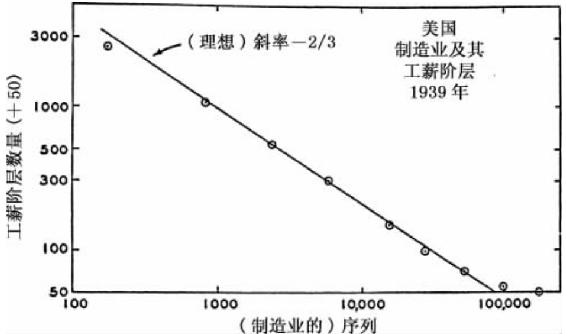

因此,例如,有人根据1939年工薪阶层年均人数对制造业机构进行分类,即使大量数据被分解为九个工薪阶层类别,也就是:1+,6+,21+,51+,101+,251+,1 001+以及2 500+。然而,假如我们在横坐标轴上标记制造业机构,在纵坐标轴上按降序标记它们的工薪阶层人数,我们通过使用为累积终端序列而划分的上述频率类别(例如,2 500个以上工薪阶层的176个制造业,绘制于图便是,横坐标176,纵坐标2 500,等等),我们得到图9-8中分布,假如我们改变y-原点,该分布近似于直线性,斜率差不多是-2/3,如图所示。

图9-8 1939年美国制造业及其工薪阶层,制造业按其工薪阶层人数降序排列。

工薪阶层属于且有助于构成制造业所在城市的人口,鉴于这个事实,显然,有最多工薪阶层人数的制造业只能位于较大城市,而较小的制造业也可以位于较大城市。这种情况的概率就像筛子的概率,筛子网眼尺寸不一以筛选不同尺寸的石头,除了城市这种情况,每座城市制造业总数显然与其P规模相对称20。

顺便说一句,我们在第一部分引理中论证了[参见方程式(9-7)、(9-8)以及(9-9)]特定P城市从事特定h商品生产和分配的人口Ph与P成比例。假如制造业的Ph可以理解为它的工薪阶层,那么图9-8的数据连同图9-5的那些数据与我们引理中论证十分一致。不过,欢迎人口普查部门有更多区别的统计分类。

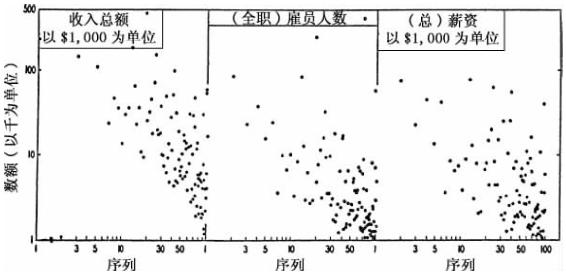

企业规模的更多数据——这次就服务机构而言——似乎可以直接阐释城市规模以及城市企业的相对规模这个问题。因此,我们用双对数绘制了图9-9,我们把每组数据的各自原点向右移动两个周期:如图9-4所示,整个不同序列的个人和商业服务机构的(1)收入总额、(2)全职雇员人数以及(3)平均总薪资。换言之,我们将图9-9中各自数值看作是为图9-4中每个不同服务而绘制的,并且按照图9-4顺序绘制。不论哪种情况,图中这些点既表示每种服务的总数,又表示其平均数。这些平均数很重要。

图9-9 1939年美国服务机构的收入总额、全职雇员人数以及总薪资,这些服务机构按雇员人数降序排列,如上文图9-4所示。

我们发现,从左到右每张分布图上的点虽然变化很大,似乎整体上呈下降趋势,下降的角度(斜率=-2?)比我们在图9-4中观察到的相同机构的序列—频率分布要陡一些。当然,这可能意味着,数量众多的服务各自成交生意就收入总额、雇员人数和薪资而言相对更大——这个情况难以想象,因为许多这些机构位于很小的社区,如理发店、美容院和修鞋店。另一方面,所有这些机构也在大城市营业,这一点我们有体验,服务机构常常有相当大的规模,因而提升了全国平均水平。由于图9-9变化相当大,我们无法得出结论,鉴于任何拟合曲线可能有的大错误,该变化阻止了曲线拟合。不过,该数据表明了更详细的数据对于个体社区企业规模的价值。因为在我们的理论看来,并非不可想象,特定社区中所有商店规模,或者制造业规模,或者服务机构规模,按照雇员人数降序排列根据方程式(9-1a)是直线性的,其中,每一种情况下常数K的数值与所指城市的P人口成比例。这就意味着,大城市有大企业也有小企业,随着它们投资市内和市外的贸易,在有着P人口的城市里企业规模在最大增长贸易与最小增长贸易之间存在差异。我们稍后处理市内交通这个问题时会再次遇到这个问题。

无论如何,我们在回顾从图9-3到图9-9所呈现的数据时发现,单个城市和整个国家中企业和职业的数量与多样性存在高度的条理性——这个条理性表明了,人的职业与商业生涯并非是任性或无常之事,也不是完全在人掌控之中。相反,它受制于我们现在所说的多样性m关系。

三、距离因素

我们在第一部分引理和第二部分类比中已经强调了距离因素的重要性,因为质量随着距离移动需要功力,而且根据我们的理论,功力是最小化的。

(一)P/D关系

据我所知,莱温斯坦(E.G.Ravenstein)21在1885年第一个发现了人口中心从其他中心吸引移居者与它们的P/D值有关——也就是说,与它们人口除以各自到有吸引力的人口中心的距离的值成比例——接着根据同一比例再次送他们迁移:即(他的第二定律):“……因此,在某个吸引中心列举的移民,距离中心越远增长越少[21],并且与接纳他们的本地人成比例地增长”;而且相反地(他的第三定律),“人口散布过程与吸收过程恰恰相反,同时展现了类似特征。”莱温斯坦对距离作用的构想显然对于许多随后的人类各种不同社会行为研究有着深远的影响。

因此,普林斯顿大学的约翰·昆西·斯图尔特23(John Quincy Stewart)教授研究发现,历史越久的“全国性”大学(比如,普林斯顿大学、麻省理工学院、哈佛大学)按照各州白人P人口除以该州到所指大学的距离D的比例——或者按照P/D值——吸引各州的学生。不过,他发现这种相关性只在美国适用,墨西哥和加拿大却不适用。这种相关性的局限性很好理解,其中缘由我们马上陈述。虽然我们不能在斯图尔特博士的研究上停留过久,我们还是作简要合理化分析,一般而言,大学找学生,学生找大学,就像所有工具找工作和所有工作找工具一样。此外,斯图尔特博士发现的关系,如同莱温斯坦以及其他学者24一样,都是与距离有关的,我认为它至少包括两个涉及功力的因素。首先,存在了解这些大学究竟如何的功力,这与对远方任何商品和服务的一般获取信息的功力没有什么不同。其次,存在来去大学的实际功力,该功力显然随着距离增加而增加。但是,由于第二个距离因素现在十分明显,我们集中注意力关注第一个因素——获取远方事件信息的一般经济。

我们前文指出,找到D距离任何东西的概率,通过精确的几何概率,与D成反比例,(也就是说,通过特定圆盘,某个点的对角基本上与它到那个点的距离D成反比)。这不仅适用于学生找大学、大学找学生,而且适用于找爷爷错放的眼镜以及适用于找任何东西。总之,这对于远方事物信息的获取是基本的。而且由于总体上远方状况和事件的信息是从容前进(向前走)的前提条件,所以获取D距离状况和事件的信息的概率显然是涉及移动的众多问题的一个关键因素。

获取远方信息的经济大概没有什么比报纸这个现象更能让人理解,报纸既要(1)收集不同D距离事件的信息并且印刷出来(参见第五章),又要(2)把它印刷的信息派发给住在不同D距离的人。这里,显然在(1)收集信息以及在(2)提供印刷出来的信息时,我们都在处理上文提及的一个与D距离成反比例的概率因素。然而,这个因素如何在报纸上客观地体现自我?

为了方便起见,我们把论述限定在社会系统中所发生的人类事件的信息收集上——因而排除了像地震和日食等纯粹物理现象的信息,也排除了那些非一国之内的国际事件和国际发现(比如一项新科学疗法或原理)的信息——我们会发现,假如我们认为该系统中所有人同样可能产生有“报纸价值”的人为事件,在P人口规模社区中具有“报纸价值”的人为事件的出现概率与P成正比。然而,我们知道,发现D距离人为事件的概率与D成反比。因此,理论上看,发生在D距离P社区的事件,经过了较长测量间隔期之后,印刷在任何报纸上的新闻数量y一般与P成正比与D成反比,或者用方程式表达,即为y=P/D。(这个方程式显然是我们第二部分方程式(9-8a)的推论。)这个方程式可以通过计算报纸上不同新闻数量y得到经验证实,该报纸报道了发生在任意一组社区的事件,这些社区人口有Pa,Pb,Pc…,它们位于Da,Db,Dc距离之外……。因为,理论上看,来自每个社区的新闻数量y应该与Pa/Da,Pb/Db,Pc/Dc…成正比。

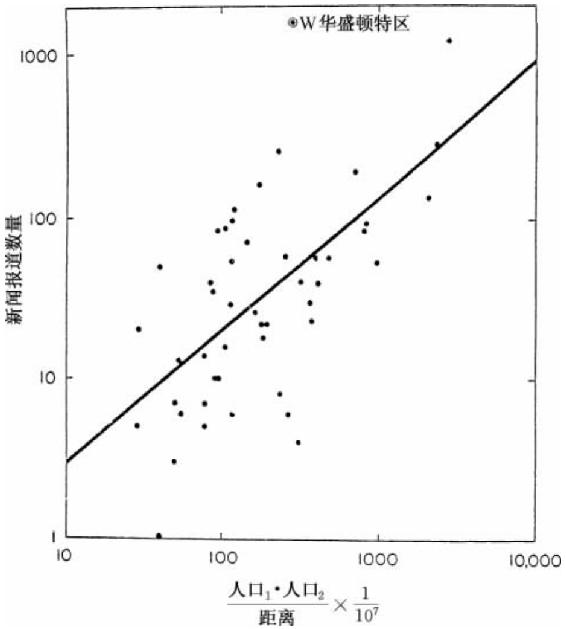

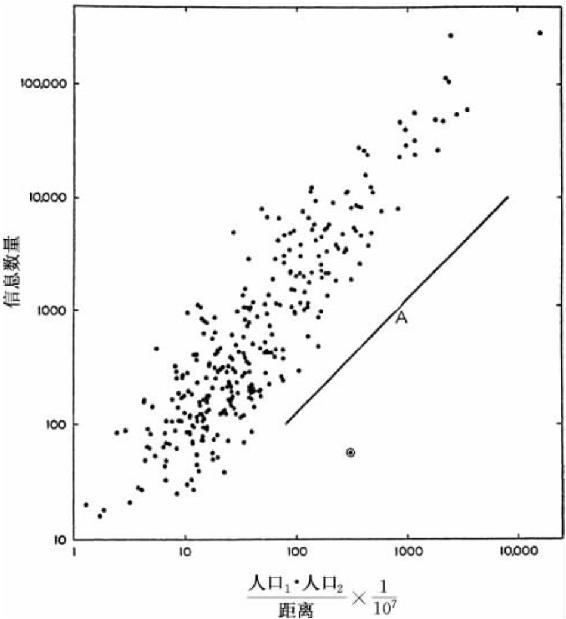

图9-10 《芝加哥论坛报》不同新闻数量(W是华盛顿特区的新闻电头)。

图9-10呈现了不同新闻数量y的检查结果,这些新闻是指有新闻电头的事件,它们是《芝加哥论坛报》第2、3、4和5页所报道的发生在美国任意48座城市里的事情,它们发生在1937年1月到1940年4月之间,其中,1939年11月除外,我们为本研究目的去哈佛大学图书馆查阅文献时发现存档中没有这段时间的报道。根据新闻电头制作的新闻表格承蒙我的一些学生担当处理25。

图9-10中新闻数量y在纵坐标上用对数进行测量,比照每个社区的P/D值,乘以芝加哥的恒定人口(或者P1·P2/D),后者用对数在横坐标上加以测量。(这儿选择P1·P2/D的值是为了加强与其他数据的比较,该值没有改变我们的观点,因为我们只是乘了一个常数。)

图9-10中数据的一般直线性显而易见,除了标记那个W的点,它是指用华盛顿特区作为新闻电头的新闻报道数量。这个特别离差的原因可能是,在许多情况下,华盛顿只是在某些混乱时期用作那些发生其他地方的事件的信息交流中心——结果是,华盛顿新闻电头常常令人误解。

不管怎样,有华盛顿这个电头的最佳直线的斜率根据最小二乘法是0.83±0.51,这就是图中所画的线条(即,log y=0.83log x-0.37)。没有华盛顿这个电头的斜率下降到0.80±0.45。鉴于各自误差的大小,每个斜率都十分接近理论预期的+1.00斜率。因此,图9-10数据证实了我们的假说。

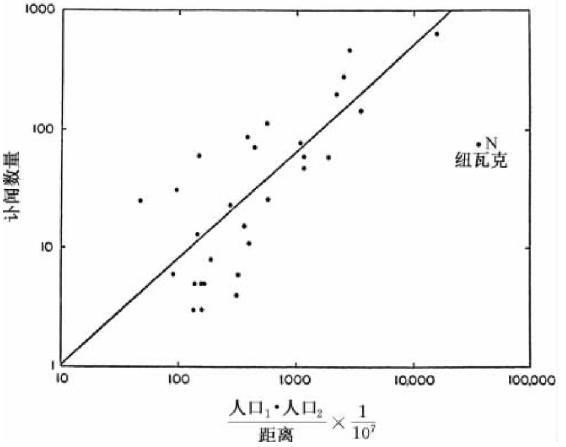

图9-11呈现了另一组数据,是指特类新闻中的讣闻,刊印在与工作日社论对立的页面以及《纽约时报》周日版的两张讣闻页面,这些讣闻刊发日期是:1938年的单数月份,其中7月份除外,以及1939年和1940年的单数月份,以及1941年1月份,这些数据分析同样是由制作前文那组数据表格的同学们完成。我们只选择了带新闻电头的讣闻,这些电头是任意30座城市,我们认为那些辞世之地就是电头里的地点。纽约讣闻数量y比照P1·P2/D用双对数绘制,如图所示26。

图9-11 《纽约时报》讣闻数量(N代表新泽西的纽瓦克)。

除了那个标记N的新泽西纽瓦克的点之外,这些点的一般直线性显而易见。(纽瓦克或许有不快的选择,因为有些纽瓦克人可能死于附近的纽约市医院,而在当地报道时没有新闻电头。)有纽瓦克标记的符合这些数据的最佳直线正斜率根据最小二乘法是0.71±0.46,这是合理的,尽管不是十分吻合我们理论值+1.00斜率。另一方面,没有纽瓦克标记的最佳直线斜率是+0.90±0.43,这可以看作接近预期斜率。这个斜率是图中所画线条的斜率(即,log y=0.90log x-0.87)[22]。因此,图9-11也证实了我们的假说。

该假说可以通过其他报纸上新闻以及其他特类新闻进一步得到检验。

上述两张图表现在已经证明了,报纸新闻分布频率遵从我们的P/D假说,我们转至报纸本身发行量这个方面,理论上说它也应该遵从这同一个方程式。因为,我们知道,想知道一个社区正在发生什么事的一个办法就是订阅那里出版的一份报纸。任何人在D距离P人口社区这样做的概率在理论上都是与P/D成比例。

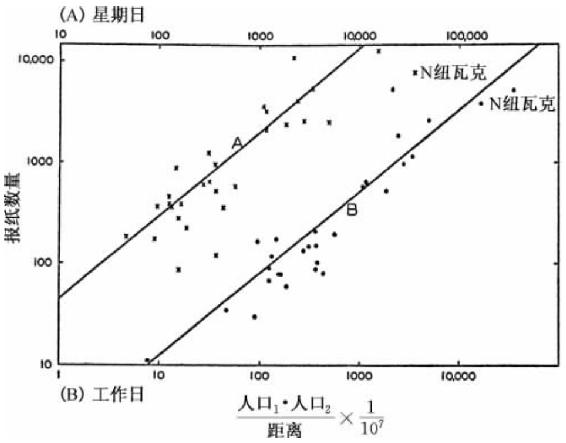

我们在图9-12呈现了《纽约时报》在前文图9-11相同城市的发行量,该数据来自发行审计局,是截止1941年9月30日的12个月数据,其中,(A)是平均周日发行量,(B)是平均工作日发行量27。

图9-12 《纽约时报》每日平均发行量(A,周日发行量;B,工作日发行量)。

A和B这两组数据都是直线性的。A含有纽瓦克时(标记为N)斜率是0.73±0.32,不含纽瓦克时的斜率是0.83±0.30。B含有纽瓦克时的斜率是0.80±0.44(很接近1.00),不含纽瓦克时的斜率是0.80±0.45。这个纽瓦克离差的原因可能是住在纽瓦克的人在纽约工作,两地相距只有十几英里,他们可能也在纽约买《纽约时报》。

还有进一步的确证数据28,是已经公布的《芝加哥论坛报》发行量,其中,为了研究延迟递送对于远方销售的影响,该发行量分解为离芝加哥越来越远的不同区域;该数据不值得在此再次呈现[23]。稍后在另一个标题“D,这个k常数”下,我们还将呈现更多有关报纸发行量的可证实研究。

但是,虽然在D距离的P人口获悉有“报纸价值”事件的纯粹概率是理解信息流通动力学的一个重要因素,我们不要忘了,在不同D距离知名事件相对价值还有一个因素。因此,随着特定机遇位于更远的地方,它就会因为获得它的功力增加而变得不那么有价值;同样道理适用于有负面新闻价值的凶险之事。假如我们听说过这句谚语,“你自己颈脖上的疖子比国外饥荒更让你担忧”;可是随着你的位置离那里越来越近,你担忧那个饥荒的相对重要程度就会相应地增加了——甚至增加到连你疖子都忘了的程度。同样道理适用于著名人为事件的相对临近性:一个逍遥法外的凶手随着他可能距离的增加似乎越来越不那么危险。然而,一般而言,特类事件的出现概率随着P人口增加而增加;任何人发现有正面价值或负面价值的特定事件的概率也同样随着P人口增加而增加。

获悉无论何方事件信息的基本动机从理论上看是人存活所需气力最小化的需要,要么通过获得一个更简单的环境把存活所需气力最小化,要么通过避免一个更困难的环境把存活所需气力最小化。无论哪种情况,其间功力—距离D增长导致功力消耗增多是显而易见的。确实,假如我们把信息流通设想成一张巨大的电话或电报网络,在这个网络中新闻一直“川流不息”——这与各个通讯社实际情况没有不同——当它沿着电线流动时我们可以把新闻价值设想成随着距离增加而减少或者“消耗殆尽”。的确,假如电线达到每位既发新闻又收新闻的人的时候——就像真实的电话系统——理论上讲,消息流动数量应该根据P/D关系而展开,或者更好地说,根据P1·P2/D关系而流动,我们在下一节会发现情况就是如此。

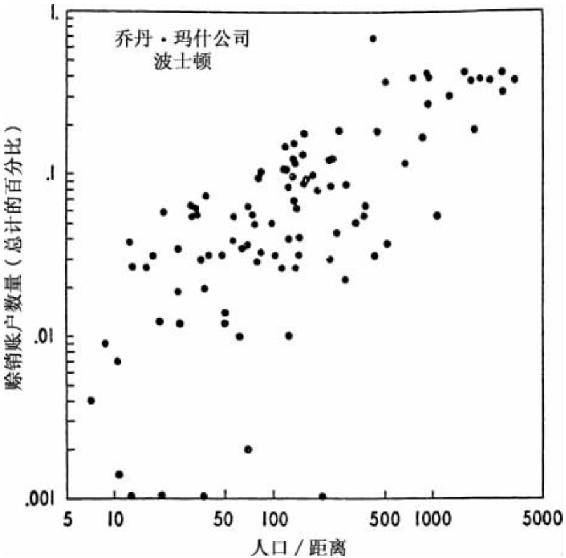

我们在转至下一节之前首先呈现一组P/D数据,它们只是间接信息流通。图9-13呈现了乔丹·玛什在马萨诸塞州、新罕布什尔州和缅因州96座市镇的全部赊销账户百分比(在纵坐标轴上),这些市镇的P/D值(绝对值D)绘制在横坐标轴上30。波士顿乔丹·玛什是新英格兰最大百货商店,承蒙它慷慨友善给我使用这些数据。这些点十分接近一个+1.00斜率,其中变异可归因于这样的事实,即有些社区有夏季游客账户,它们人口没有列举在人口普查上[24]。

图9-13 波士顿乔丹·玛什公司在马萨诸塞州、新罕布什尔州和缅因州96座市镇的赊销账户,它们全部赊销账户百分比对照这些社区的P/D值。

当然,乔丹·玛什账户暗指商品销售,商品的种类和成本在信息流通中必须以某种方式为人所知——在这种情况下,广告虽然是个专门领域,未必有一套脱离我们所讨论的专门动力学。

因为有了乔丹·玛什数据,大概其他商店、服务和制造业的数据也一样。就此而言,P/D关系应该也见于宾馆旅客登记处或者酒吧常客登记处。

(二)P1·P2/D关系

前文P/D关系显然只是第二节中方程式(9-8a)P1·P2/D关系的一个推论。这个关系比莱温斯坦的原创构想走得更远,因为它为整个社会系统人口指明了一个C常量,这一点我们在第二部分已经指出。虽然这个观点无需在此重复,我们记得它指的是商品价值,这些商品在两个社区P1和P2之间互换,这两个社区由最短的功力—距离D连接;它还指在这个互换中到处搬运商品的搬运工数量y。

图9-14呈现了美国铁路快运公司31的商品移动数据,按照一千磅为单位(少于车载量)移动商品,这是1939年随意选择美国13座城市之间的铁路快运——或者是78对城市之间铁路快运(即:1.波士顿,2.布法罗,3.芝加哥,4.克利夫兰,5.底特律,6.洛杉矶,7.密尔沃基,8.纽约,9.费城,10.匹兹堡,11.圣路易斯,12.旧金山,13.华盛顿特区),这是承蒙铁路快运公司代理商联络官协会主席慷慨给我使用的。磅数y用双对数绘制在纵坐标轴上,而P1·P2/D对数绘制在横坐标轴上。

图9-14 铁路快运。1939年5月美国任意13个城市之间以重量(低于车载量)计算的移动。

该数据的直线性很明显。所画线条是用最小二乘法计算的,它的斜率是+0.85+0.31(即,log y=0.847 2log x+.215 7)。概率误差是0.2,0.85这个值与我们从一组有四个变量的数据中得出的理论预期+1.00斜率相比可以看作是无关紧要的变异,其中,P从500 000到750万不等,而且D(从本图一直到图9-18中的距离是美国陆军部官方公布的最短铁路距离)从100英里到3 000英里不等,以及铁路快运公司的货物重量从5 000磅到将近500万磅不等[25]。虽然上述斜率离差在贸易常规看来无足轻重,不过,它可能很重要而且显示了铁路快运公司由于较快的服务速度而在长距离运输商品时受人青睐,这一点在最初发表的文章中已经指出。假如我们认为,铁路快运公司每1 000磅单位的载货价值几乎是个常数,那么图9-14中数据显然证实了我们的假说。

不幸的是,尽管我们可以理论上预期,邮政包裹以及支票等移动也会遵从同一方程式,社区之间商品运输按照价值计算的数据我们却没有。

但是,我们确实有些数据是人乘坐巴士、火车和飞机的移动,该数据是1933—1934年任意选择29座城市的数据32:1.亚克朗,2.巴尔的摩,3.波士顿(及郊区),4.布法罗(及尼亚加拉大瀑布),5.北卡罗来纳州的夏洛特,6.芝加哥(及郊区),7.克利夫兰(及郊区),8.丹佛,9.底特律(及郊区),10.弗林特,11.大急流城,12.休斯敦,13.佛罗里达州的杰克逊维尔,14.洛杉矶(及郊区),15.孟菲斯,16.迈阿密,17.密尔沃基(及西艾力斯),18.明尼阿波利斯(及圣保罗),19.纽瓦克(及郊区),20.新奥尔良,21.纽约(及郊区),22.诺福克(及纽波特纽斯和朴次茅斯),23.费城(及郊区),24.匹茨堡(及麦基斯波特),25.圣路易斯(及东圣路易斯),26.圣地亚哥,27.旧金山(及郊区),28.南本德,29.华盛顿特区。

这些任意选择的29座城市——大约400对城市——之间乘坐巴士、火车和飞机出行的数据在规模上变化足够大(大概从100 000到750万)而且在美国分散足够广泛,它们可以构成一个相当合理的样本。较小的社区有些情况下在测量间隔相对较短的期间内没有显示乘客人数(而且下文数据中碰巧就是这种情况时,图中却没有给出数值)。

另一方面,上述有些实体包括郊区人口,其规模无法披露。因此,在我们下图中P值是指排除上述括号中地方人数的城市人口。这就导致我们数据有一定量的变化,该变量对我们假说既有利又不利;可是由于我们P值的含糊,没有计算什么路线。所有这些数据都是摘自《客运交通报告》(Passengers Traffic Report)的附录一,这是由联邦运输协调员办公室下面的交通运输服务部门提供的。所有数据是指在测量期间出售的票据(单程以及往返),而不是指实际收集的票据,我们更应该需要后者。

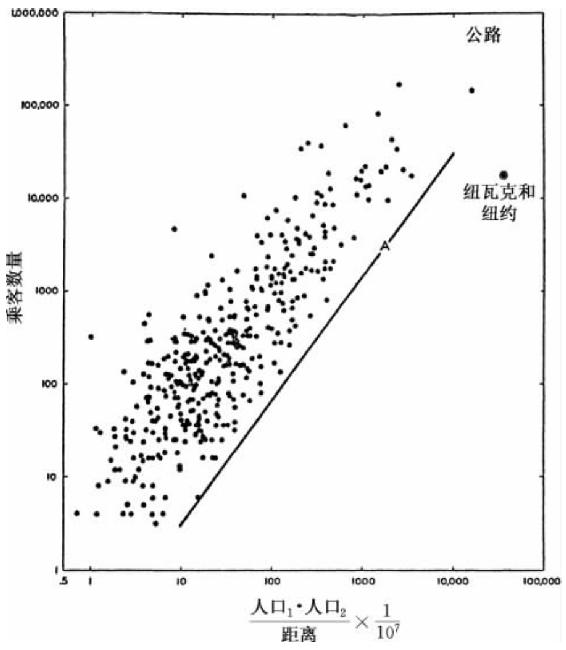

图9-15用双对数呈现了1933年12月和1934年7月在上述29个地区之间公路上乘车出行的巴士乘客人数y,如图所示。线条A,有着1.25的理想斜率,添画于此方便读者看图,差不多代表了分布斜率的上限,鉴于变量很大,该上限斜率与我们理论预期的1.00斜率相当一致(读者可以把A遮盖起来自己画条线)。不管怎样,该数据的直线性——扩展5个以上周期——是明白无误的。假如我们知道这两座城市之间铁路服务具有强大的竞争优势,那个表示纽瓦克—纽约点的位置就可以理解。

图9-15 巴士乘客。1933年和1934年在任意选择的29座城市之间于测量间隔期间乘坐巴士公路出行时人的移动。线条A斜率是理想的1.25。

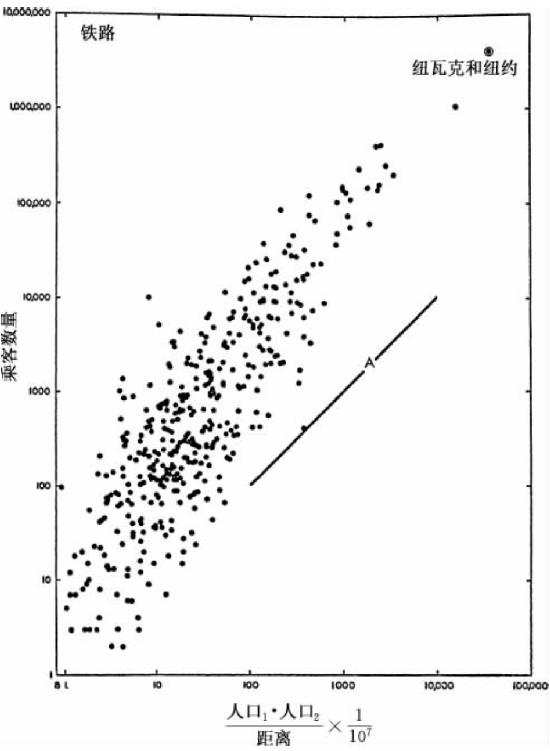

图9-16呈现了所有阶层在上述29座城市之间出行的铁路乘客数据,是1934年(译注:原文如此,而下文图解中却为1933年,原文不一致)每个季度的一个月内的数据,如图所示,其中,添画线条A为了方便读者看图,A的斜率是理论预期的理想斜率+1.00。33

图9-16 1993年每个季度的一个月内乘坐铁路在任意29座城市之间出行的乘客人数(线条A有1.00理想斜率)。

图9-16因素之间明显存在相关性。同样明显的是它偏离了预期的斜率(因为该数据斜率接近1.50)。这个偏离对我们很有意义(对联邦运输协调员办公室也有意义,他们显然从事该研究是为了查明20世纪30年代铁路出现了什么问题)。毕竟,图9-15中公路巴士数据没有这么明显偏离1.00这个斜率。

图9-16的这个偏离意味着,随着P1·P2/D增加,乘客人数也因而以差不多1.5次方在增加。总之,对于较短的D距离存在一个系统溢价,因为在所有不同规模的D距离上都同样是这些29座城市。

鉴于第十一章要论述的帕雷托(Pareto)收入曲线,该曲线大概适用于城市之间的收入分配,短距离的系统溢价可能意味着,火车费用相比巴士费用如此之高,以至于从那些城市出行的人随着D距离变长在对数上越来越少有人能够买得起车票。换言之,随着D增长,导致成本绝对增加,这就使得越来越多的人不去乘火车出行。有足够多的理由可以解释选择便宜些的巴士出行更加接近我们的理论值。要了解更多可能原因,读者可以去查阅我们最初发表的论文。

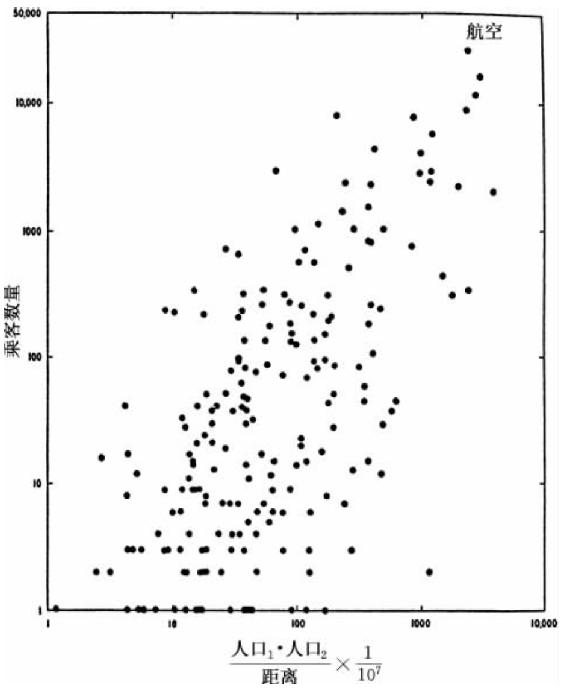

为了信息的完整性而不是信息的决定性,图9-17呈现了1933年一年(商务航空几乎处于起步阶段)我们29座城市中有航空乘客的城市之间的航空(译注:原文为“railway”,但是纵观上下文此处当为“airway”)数据。由于纽约机场在纽瓦克,在计算相关的P值时纽约人数就加到纽瓦克人数中。虽然图9-17中分布情况有一个显著的变量,不过我们这两个因素之间明显存在正相关。随着时间流逝,航空出行越来越完善,这个变量应该越来越少。

图9-17 1933年在任意选择的那些城市之间乘飞机出行的乘客人数。

至于人们乘坐巴士、火车和飞机之外其他交通方式出行,我们稍后将呈现卡车和轿车的数据,尽管后者绘制在一个不同却是相关的方程式上。步行的数据,我们没有。

乘我们还在讨论P1·P2/D关系时,我们要记得这个关系也应该适用于双向交际,这一点我们在前文论述与报纸销售有关的信息流通时就已经提到。我们通过图解来呈现电话和电报的信息。

图9-18呈现了1940年10月期间311对城市之间交换的电话信息数量y,图中坐标与前文一样,信息数量指的是收费区,每座城市都是收费的中心,但是P值只是指该城市的人口[26]。与以往一样,D又是美国陆军部官方公布的最短铁路距离。线条A添画图中为了方便读者看图,它有理论预期的理想斜率+1.00。

图9-18 1940年任意311对城市之间互换的电话信息数量(线条A有理想斜率1.00)。

图9-18中311个点在延伸4个对数周期时明显呈直线性,即便右下方那个表示芝加哥市与大急流城市的环圈点不在这条线上。(这个单独的点在数据统计时被发觉,它反映的是一个异常情况还是打字员错误?)因此,通过电话线的信息流通在所发信息数量及其P1·P2/D值之间无疑存在正相关性。不过,也很明显的是,与311个点相吻合的一条最佳直线其斜率比A的1.00斜率还要陡峭。

这个斜率有离差的原因,可以想象可能与这样的事实有关,即信息数量指的是大于所选P值的电话收费地区人口;就这一点而言,只有更多精确数据方可作出澄清。然而,这个离差也可能来自根据帕雷托曲线计算的收入分配,该收入曲线我们在上文论述图9-16铁路乘客数据时提到过。因为,毕竟,假如电话费随着D距离增加而增加,那么在对数上越来越少的人能够付得起更长距离的电话,假如我们是处理普通邮件情况可能就不同,可是后者的定量信息无法获得。

电话数据的这个离差可能有教育意义,原因有这几点。首先,假如我们的帕雷托解释可靠[27],那么这个离差就说明了另有一个因素有条理地修改了这个分布图;如果那样,我们的P1·P2/D关系便提供了一个微妙的测量杆;其次,这个离差就像前文那些离差一样,强力地让我们想起了这样事实,即更多经济因素可以毁坏分布图的斜率和直线性[28]。

假如我们把图9-18的电话信息数据与本章其他数据分开来看并且仅仅专心于我们理论中发现远方事物的概率部分,图9-18的电话信息数据可能令人费解。因为,毕竟,在实际操作中我们是有意打电话给那些确定的人,他们的姓名、电话号码甚至住址,我们要么早就知道,要么提前确认了。更具体地说,我们有意打电话给我们的朋友、亲戚或业务联系人——我们不是在拿起电话任意拨打某个号码34。那么,概率与电话之间有什么关系?

概率与电话之间关系多着呢,当我们问起一个人的朋友、亲戚以及业务联系人可能在哪,概率与电话的关系就十分明显。根据我们到目前为止的理论和数据——稍后将补充数据——我们往往对于与距离越来越远的人和事了解得就越来越少。因此,当打电话给我们知道的人谈论我们知道的事,发现我们电话有熟悉的直线关系。此外,由于特定机遇的正值以及特定威胁的负值这两者一般都随着距离增加而减少,所以,在我们不断寻求信息以及发出信息的时候,我们越来越很少可能通过电话询问越来越远距离的机遇和威胁。

或许没有哪组交流数据可以像那些电报数据一样如此显著地说明不断寻求和发出信息的这种状况,电报每天从所有不同方向进城又前往所有不同方向。根据西部联盟电报公司和邮政电报公司1909年发布的官方调查,在间隔时间内电报进出城的比率几乎为1(例如,一天发出了37份电报同时也收到了37份)。我对此比率的精确深感不解,我结识了现已过世的格罗夫斯(A.H.Groves)先生,他时任波士顿西部联盟电报公司的主管,他不知道我为什么要了解电报收发比率情况,却明确表示:“一天工作结束时有一张电报信息收发表。假如它们之间存在哪怕为数不多的几条信息差异,我们都会知道表格制作有误。”35

这些电报数据在以邮件袋为单位的信件收发上也有类似情况,它们表明了P人口既是消息发出者又是消息接收者,与它们的P规模成比例。或者,在第三章工具类比中的工匠看来,社区是由P人口的工匠组成,他们的存在与活动对他人很有意义,无论是作为他人的竞争者还是合作者,他们反过来也对怀有同样技能的他人的存在和活动感兴趣。此外,根据我们的统计以及根据我们引理的假定,人们一般差不多同样有意思同样有好奇心——至少在大群体中平均而言是这样。

然而,我们电报数据,如同电话和报纸数据,只有放置在我们假说的整体背景中方可以理解,这个假说不仅控制了信息流通而且控制了商品和服务的流通,所有这些流通在动力学上都是相互联系的。

当然,P1·P2/D关系,如同P/D关系,仅仅是指静态平衡的条件,没有规定城市规模P、城市彼此间距离D以及城市发展。因此,这些数据关系相对方程式(9-1a)和(9-2a)中基本且深远的关系而言是次要的,后面两个方程式界定了次要方程式适用组织所在地域的面积[29]。

(三)社区的行程、间距和密度

我们在阐述最小方程式假说时主张,理论系统里n个社区的数量、规模、间距以及密度应该是这样的,即我们设想搬运工的“行程”数量N——或者任何移动,它的成本以及可用性对所有人都一样——根据方程式(9-9a)而计算[30]。就美国而言,在适当改变原点(即,N+α)之后,相同距离D的行程数量N应该与D的反平方成比例。

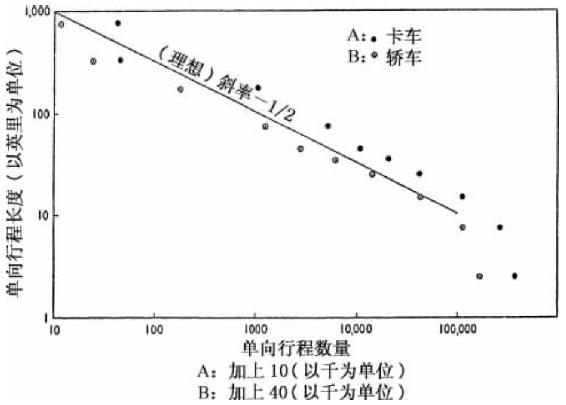

图9-19呈现了1936年美国公路局测量广泛分布的11个州的A卡车和B轿车单向行程数量(N+α)36。数据A是基于22 268 882次单向行程的分析;数据B是基于42 407 204次单向行程的分析。在论述方程式(9-9a)时解释了需要正向移动行程数量N的原点。这些数据用双对数在横坐标轴上标绘了数量N,在纵坐标轴上标绘了距离D。底部向下凹曲有两个因素造成:首先,方程式(9-9a)中的常数b;其次,本来应该稍微正向移动的y原点,因为我们是在城市边界而不是市中心来测算行程的原点。

图9-19 卡车和轿车:相同长度的单向行程数量。

读者可以自己评估,除了图中卡车和轿车各自两个最低点之外,所有的点多么近似于理论预期的(理想的)-1/2斜率,该斜率添画图中为了方便比较。

我们要记得,只有当n个社区根据方程式(9-7a)在它们P人口规模方面是隔开的,这一点因而在图9-19数据中间接得以证实,理论上看,图9-19这些数据才可能都呈直线性。

图9-20呈现了1939年100英里单位以磅计算(低于车载量)的铁路快运数据,下端A分布图中X原点移动+1 000,上端B分布图X原点移动+500。任意画的那条线的斜率为理想的-2/3(这三组点表面看来都是接近这个理想斜率),这就表明了远距离运输中首选铁路快运,这一点我们前文已经揭示,即对图9-14论述的十三座城市铁路快运数据的P1·P2/D关系进行合理化分析时,已有揭示。因为图9-14数据包括在图9-20那些数据中,我们从图上可以看出,方程式(9-8a)和(9-9a)之间关系密切。

图9-20(a)铁路快运。1939年5月以磅(低于承载量)估算的平均铁路快运运输,A和B的原点如图移动了。

图9-20(b)1948年(译注:原文如此)10月以英里里程估算的收费信息分布(仅在美国电话电报公司线路上的通信量)。

与上述铁路快运数据密切相关的是,1940年[译注:原文如此;但是图9-20(b)图解中的原文是“1948年”,鉴于此书是1949年出版,以及鉴于随后的脚注,合理推算应该为“1940年”而不是“1948年”]10月以英里里程估算的电话收费信息分布,通信量是只在美国电话电报公司线路上的流量,如图9-20(b)所示[31]。数据A反映的是,在X-轴上用对数测量的信息数量,比照在Y-轴上(比例在右)用对数测量的(中产阶级)里程数量;这些数据,如此绘制,近似于所画线条的-1/2理想斜率。可是,当原点在X-轴上移动+100后再将同样这些数据绘制成图,就如同数据B(比例在左)一样,这些点非常惊人地近似于所画的那条线,它有着-1/2的理想斜率。原点移动的必要,前文已解释。每组数据底部的那个点(环圈起来,标记为A和B),表示从0到96英里的信息,显然不可信,因为它不包括那些在动力学上同属于此的当地不收费信息。

或许没有哪组数据能够像收费信息一样如此直接检测我们整个假说,它们非常近似于“反平方”。因为这些是一个人打给另一个人的电话;它们告诉我们他的朋友在哪、他的食品供应在哪以及他的客户在哪,数据急需这些东西。的确,它延伸至所有交流,甚至延伸到鸡尾酒会的交谈。顺便说一句,上述收费电话的分布似乎假定了相同规模的交流是以我们理论上已经论述的方式间隔分布的。

现在转到相同规模交流的间隔这个问题,它应该遵从方程式(9-7a),它们的有效性我们前文方程式9-19和9-20间接地从经验上加以证实了,我了解到的唯一广泛经验数据就是德国南部社区间隔的地理测量,这是由瓦尔特·克里斯塔勒(Walter Christaller)博士为了支撑他自己的中心城市理论而精心测量的,而且该测量看起来也支持我们现在的观点37。克里斯塔勒博士的测量以及其他人的测量都可见于爱德华·厄尔曼(Edward Ullman)优秀论文的精彩论述中38。

现在转至人口密度这个问题,根据方程式(9-6a),我们参照J.Q.斯图尔特博士原创的详尽经验研究,该研究毫无疑问已经回答了密度这个问题,而且当然也证实了我们自己特定理论预期39。在这一点上,我们提醒大家关注斯图尔特博士“沙堆市民”这个原创类比,他在此基础上建构了一个有趣的静态平衡理论40。

在我们离开社区行程、间隔和密度这个主题之前,我们来反思城市之间所有移动背后的这个一般理论,人口住址不会受城市界限而停止。相反,我们理论适用于市内的状况,就像适用于城市之间一样,我们现在就会明白这一点,即便城市界限导致了一些市政新规(或条例)可能稍稍影响实际界限上的密度等状况。

(四)论市内状况

人在社区内部的住址和移动在理论上受制于我们一直在论述的相同原则。由于这个主题巨大,我们只呈现少部分测量研究结果,不过它们有广泛的理论含义。

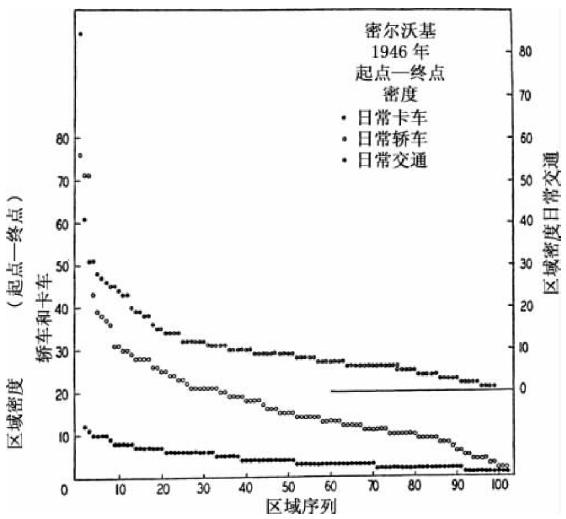

1. 城市交通

城市规划者早就知道,朝向市中心的交通密度与到市中心的距离平方成反比例关系,真正的中心除外,那里交通一定逐渐减少41(它确实不得不减少,因为那里没有足够二维空间供汽车使用,汽车与人不同,在使用摩天大楼的第三维度时困难重重)[32]。交通—密度的这种关系在我们自己起点—终点研究中得到证实,我们研究了最近的官方交通调查,他们调查了丹佛、韦恩堡、堪萨斯市、密尔沃基、新奥尔良、普罗维登斯以及塔尔萨等城市的交通状况,给这些面积几乎相等的区域提供了地图。每块区域里,在测量间隔期间从该地(起点)四处出发的人有一定数量,加上从四处到达那里(终点)的人数:因此,就有了起点—终点这个术语。还把一些地图派发给了起点—终点的轿车、卡车、高速交通乘客。鉴于这些数据,根据到中心的距离的反平方,交通无疑更加密集,城市规划者最初量化研究揭示了这一点。

但是事情还没完。因为我们在第Ⅱ节对磁铁类比作理论论述时主张,社区本身是被“吸引”进入城市界限内发展成为贸易中心。不用回顾我们当时的论证,我们要记得,这些贸易中心在用它们交通的相对密度(即,起点—终点)以及当时提及的其他因素进行测量时,根据方程式(9-1a)和(9-2a)将呈直线性。换言之,假设贸易中心的交通相对密度直接表明了贸易中心在其商店和商业服务的数量、多样性和规模等方面的相对规模,根据这个假设,如果把城市贸易中心按照它们起点—终点交通规模降序排列,它们几乎遵从普通调和级数的比例。

记住该理论预期,我们再次回到前文提及的交通调查,它们的起点—终点是大部分面积大致相等的区域,因此这些区域能够根据密度进行降序排列,它们有一定的近似度。

图9-21在双算术坐标上呈现了密尔沃基市的各个区域,它们分别为卡车、轿车和高速交通的乘客对交通密度进行降序排列,密尔沃基市代表了所研究的全部交通调查,选择该市作图呈现只因为它是按字母顺序排在中间的城市43。图9-21中在双算术坐标上三条“凹曲线”与我们的假设不矛盾;不过在双对数坐标上它们并非完全直线性,甚至在改变原点之后,尽管它们大体上呈直线性。这三条“凹曲线”中常数差异很有意义。

图9-21 密尔沃基市在交通起点—终点方面的区域密度,区域根据其密度进行降序排列。

我们可以通过研究郊区之间打电话的数量,通过研究散布各地的商店赊销账户数量等办法进一步探究城市交通这个当前主题。此外,我们建议进一步研究该主题,还有一个真正实际原因即市政财务,因为,对于大部分地区来说,市政收入来自房产税,而房产税反过来是基于对房地产包括土地的估价而估算的44。假如商业用途的地价在对数上随着该地离贸易中心100%交通这个点的距离增加而减少[33],那么,倘若房地产估价要公正客观的话,这个事实将会在评估地价时被考虑进来。

2. 博萨德博士的婚姻数据

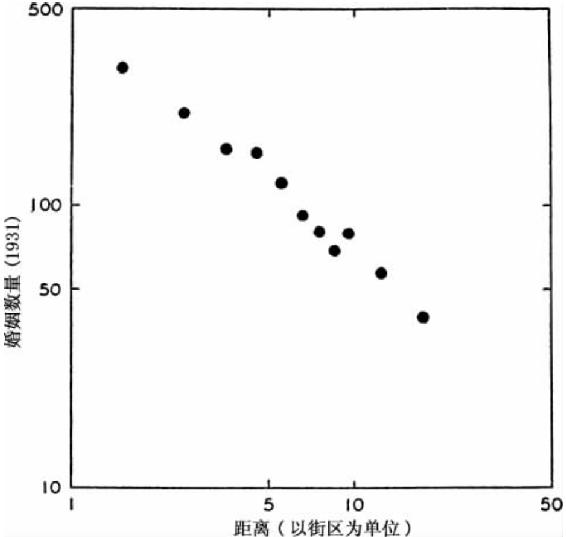

人们四处移动不仅仅是为了商业的原因,不过经济型移动这个原则同样有用,不管移动的原因是什么。为了阐述这一点,我们简要检阅一下博萨德(J.H.S.Bossard)博士的重要调查研究,他调查了1931年费城申请结婚证的首批5 000对男女各自居所之间的距离45。虽然博萨德博士证实了居所邻近对于婚姻选择的重要性,但是他显然忽略了他的数据存在直线性。

初次从理论上着手此事,我们认为每个密度人口比率这个常量包括寻找“理想”女孩的男孩以及寻求“理想”男孩的女孩。假如我们认为“理想”有点任意,我们发现,在平均密度地区,在特定距离D人口中成为“理想”者的可能性与到这个人作为起点中心的距离D成正比例;假如这个人的整个移动连同他对于远方人和事的全部信息与距离成反比例,那么这个人在D距离发现并赢得“理想”伴侣的可能性与D成反比例。因此,在这些理论条件下,博萨德发现的为特定D距离范围内伴侣申请结婚证的申请者数量N应该与D成反比例。

当然,密度在一座城市里不是常量。不过,随着密度发生变化,可能伴侣的供应量也同样发生变化,于是对他们的需求也会发生变化。换言之,竞争者与可能的“理想”者也随着密度而增减。由于这个原因,假如作为先决条件的“理想”者的供求是根据密度随意分布在整个人口中,那么,发现且赢得特定伴侣的可能性仍然会与D成反比例。这个问题不过还未确定。

图9-22用双对数绘制了博萨德博士数据,相隔同样x距离的配偶之间所有结婚证的申请数量y(以城市街区为单位,是与博萨德博士同属中产阶级),所有20个街区到1个或以下街区的距离,但是不包括1个或以下街区的距离。该分布图显然呈直线性。这些数据的最小二次方斜率及误差是-0.8166±0.0652;假如我们加入1个或以下街区距离包括同一地址的859对申请者这个数字,斜率会增加到-0.8425±0.0568。这些偏离-1.00的离差都很重要。因此,或许“距离增添魅力。”由于最大距离只是20个街区,没有改变原点可以理解。

图9-22 1931年发给住在费城相隔不同距离的5 000对申请者的结婚证数量(J.H.S.博萨德数据)

距离可能产生美,这在1931年纽黑文市更加明显,假如我们审视莫里斯·R.戴维(Maurice R.Davie)和卢比·乔里夫斯(Ruby JoReeves)的细致数据便知,限于篇幅我们没有在此呈现他们的数据46。虽然他们的数据明显呈直线性,斜率还是小得多。

另一方面,费城的这些5 000个案例,其中第1885—1886、第1905以及第1915个案例,正如罗伊·H.阿布拉莫斯(Roy. H.Abrams)研究发现的,肯定不是直线性,尽管D显然是一个因素47。其数据的理论意义在于,在4或5个街区范围内找配偶稍许不利,因为那部分曲线向下凹曲。

这些数据是关于人类生活的个人隐私,在离开这些数据之前,我们要说,与相同的人种、宗教或国籍的人结婚,这个倾向会影响该分布的直线性。另一方面,正如我们从第七章所知道的48,相同人种、宗教、文化等在理论上倾向于集合在一起[34]。

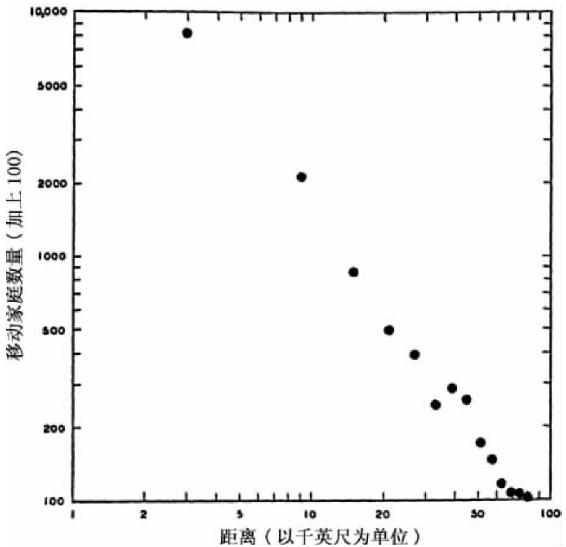

3. 斯托弗博士的家庭住所变化数据

我们整个前文论证也适用于住所的变化,比如房东找房客,房客找房东,(或者卖家找买家,反之亦然),竞争随着密度增加而增加。但是有更多因素涉入其中,不利于距离这个因素。因此,即便未来移民可能了解到空置与他们的距离D相对称,而且即便我们认为移居和空置的概率在每个密度中是常数,不过正如每个房地产经纪人所知道的,人不喜欢离开自己的朋友们。因此,距离可以说增添了恐怖,因为人搬走的越远,就越难回去看自己的友人。由于较短距离居住移动的这个溢价,那些移动一定距离y+α的家庭的负斜率应该大于1。

1940年萨缪尔·A.斯托弗(Samuel A.Stouffer)博士在其“表格1”(Table One)发表了他的卓越研究成果,他研究了1933—1935年克利夫兰市12个白人人口普查区的12 292个家庭以1 000英尺为单位的住所移动情况49。其中7个地区是在克利夫兰市的西边,5个是在东边。东西两地之间距离大概包括进去了,但是没有提供起点也没有提供终点。因此,移动数量的原点y必须改变为y+α。

图9-23呈现了斯托弗博士广泛且仔细的研究,我们在图中冒昧地将其原点改变为任意的+100。该分布图呈现出非常显著的直线性,目测其负斜率大于1,果不出所料。在此图中如同上一幅图中,我们发现个人的社会生活在很大程度上受制于最小方程式这个假说的急切需要。斯托弗博士激发了托马斯(D.S.Thomas)博士对于州际移民的重要研究,而且还激发了伊斯贝尔(E.Isbell)博士对于瑞典国内移民的重要研究,限于篇幅,遗憾的是我们没有在此论述他们的研究。

图9-23 1933—1935年在克利夫兰市各地之内或之间移动不同距离的家庭数量(加上100)(改编自S.A.斯托弗数据)。

同样限于篇幅,我们没有详细论述斯托弗博士用其数据呈现的有趣的“介入机遇理论”,该理论某种程度上追溯到E.G.莱温斯坦的移民法则。简单地说,假如“机遇”定义为将功力最小化的机遇,而且假如距离定义为功力—距离,那么我们前文包含了太多关于远方机遇在静态和动态下的可能频率分布[35]。

四、领域与k常数

我们最小方程式假说的全部论证是基于这个明确的假定,即每个人收到每一类整个生产商品的1/C份额。虽然本章所有前文数据证实了这个假说的有效性,不过我们还将产生一组数据,它直接是指我们为了方便起见而称作的特定k类商品—服务的k常数(k=1/C)。

一旦我们探究特定h类商品的个体消费这个主题,我们就遇到了h类商品所流通的h领域这个问题。虽然我们已经在前文理论部分简要论述了领域这个问题,可是我们在呈现定量数据时大体上还是忽略了它们的存在。因此,我们将通过首先发觉领域影响力来着手k常数这个问题。这在当前例子中是比较容易的,因为,为了从经验上研究这个k常数,我们已经选择了报纸销售,其中,领域影响力碰巧十分明显。

我们已经发现,新闻流通遵从P1·P2/D关系,因为在P社区任何人为事件的出现概率与P成比例,而且因为在D距离的人对于该类事件可能的兴趣与D成反比例关系。

假如我们根据对于越来越远距离D的人具有新闻意义的人为事件出现情况来看待这个观点,它仍然有效。因此,这样事件在P社区的出现概率,就像任何其他人为事件一样与P成正比例。因此,具有深远意义的人为事件的出现可能性大体上在小社区很小而且在单个家庭里几乎可以忽略不计。

假如首先考虑播放新闻的社区广播电台,对于远方社区发生事情的可能兴趣(与领域这个问题密切相关)或许可能最好设想50。假如每个社区有广播电台,每个电台的经济权力与其社区的P成比例;这个权力划定了广播领域的界限,因为相对有意思的当地事件新闻广播大概不超过其领域的界限。的确,正如我们前文基本论证,特定h类商品—服务在其发生地社区周围的领域半径一般与该社区的P成正比例,对h的需求减少与最小功力D成正比例。

记住上述条件,我们得出更加精确的领域界限。假如中心城市半径为1D,那么该城市及其周围每个连续生活圈的人口比例——假如我们记得方程式(9-6a)对于密度——将会遵从1D,1/2D,1/3D,…这个级数。此外,假如所有这些人在该城市购买量与他们的D距离也成反比例(即,P/D关系),那么对于h类商品—服务的需求将会根据下面这个级数而减少:

1/1D,1/22D,1/32D,…

此时,我们要注意这最后级数的第一个数字1代表整个级数总和的大约60.79%,这一点A.J.洛特卡已经说明了51。因此,理论上讲,大约60%的特定h类商品—服务将在这个城市中心销售,而剩余40%将在这个城市外围其他地域销售,从而决定了领域的界限[36]。

这个市内和市外销售理论上的60%/40%比率对于实证检测关于领域的问题很有用。因此,至于我们虚构的广播电台,大约60%的听众是在市内的。

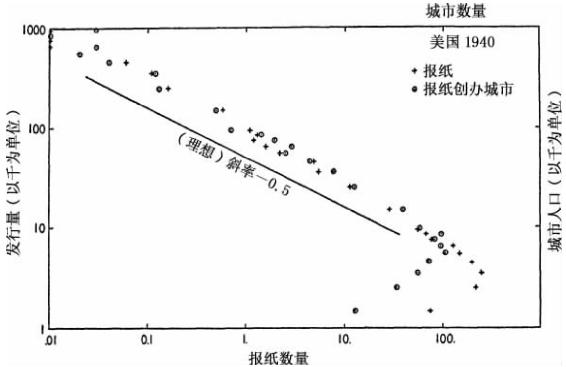

而且,这同一个比率应该适用于报纸的流通,60%报纸应该在市内(当然,如果报纸包含新闻并且没有倾向于满足乡村或市外的需求)。在这个方面,我们的报告是,对于表9-1中指名的17份报纸,各自市内地区的平均流通量是59.23%±12.25%。这个百分比非常接近我们理论上的60%,这就证明将报纸流通看作领域现象的这个观点是合理的。

表9-1

现在问题来了,根据我们假设(报纸是让人快乐的h类商品—服务,可用来学习,因为几乎人人都买得起报纸)是否所有美国人都买k常量的报纸。假如我们整个假设包括k常数都是正确的,那么这样数量和流通规模的报纸将会遍及整个美国,整个国家人口人均销售k常数份报纸。

检查一下1941年的《艾耶尔目录》(Ayer's Directory)52,我们发现报纸在其起源地即有P人口的某城市一个星期的全部流通量大约是其人口的50%(实际上低于这个数)。假如大约60%的流通量是市内的,那么我们可以说在一座城市范围内报纸卖给了该市50%人口的60%——或者大约是每3+人买了一份报(为了方便起见,我们说k=3,虽然更加精确地说,每人有1/3份报纸)。

现在问题是,是否这个k常数也适用于市外销售。我们把报刊发行统计局的该年报告包括1940年4月的统计用于分析表9-1中指名的17份报纸。为了研究每份报纸的销售,我们对于按字母顺序排列的前100个社区进行了抽样调查,这100个社区买了25份以上的报纸,它们的人口列举在我们选用的第十六次人口普查中(《芝加哥论坛报》、《纽约时报》和《堪萨斯城明星与时代报》这三份报纸除外,我们在100个社区分别抽取了它们的3个、3个和2个样本,如表9-1栏Ⅰ中字母所示)。有时候,这些样本任意散落在周边各州。我们认为一个社区销售25份报纸足以表明该社区位于报纸的领域之内。

那么对于每个样本中每个社区,计算了总共22 000个社区的P/D值(为了方便,D是最短距离)。接着,每个样本的社区中绝对流通除以它们各自的P/D值;结果算出的商就是该报纸在每座城市的k值。那么每个样本得到100个计算出来的k值,然后再计算出整个样本的平均值k。53

每个样本的平均值k呈现于表9-1栏Ⅲ中,它的标准离差呈现在栏Ⅳ中。根据零假设,平均值k可以几乎是任何值,甚至成千上万。因此,尽管k在前15份报纸有明显变化,但是它们的一致性真的令人惊讶。

前15份报纸的(总共19个样本)平均值k的中值是3.68,这与理论预期相距不远。

(16)《堪萨斯城明星与时代报》和(17)《俄勒冈人报》的平均值k相差太远。这是因为所指100个社区的销售包括“机动路线”流通,即用机动车远距离销往各自社区即住在城市界限外围人口的报纸数量。因此,k常数自然大得多。

表9-1中数据有助于证实我们的假说,大致意思是,如此数量和规模的报纸在遍及美国的这样城市创办,以至于在整个人口中有固定数量的人用最小功力买报纸。总之,理论上讲,报纸以各种数量和流通规模涌现在整个国家的各个地方,这样的话,每个人都会以最小功力得到他的1/C份额。

这个情况也许从图9-24中看更明显,该图用双对数绘制了(A)美国1940年发行日报的相同y人口规模的社区数量x,以及(B)美国1940年相同y流通规模的报纸数量x,在中产阶级流通,为了方便读者图中增加了一条线,它的斜率是理想的-1/2,为了方便,上限为100万,它只排除了5座城市和1份报纸(底部下端弯曲在早先发表的文章中已论述,因为它与当前论证无关,在此忽略)。严格地讲,我们已经说明了A组和B组数据没有关系,即大城市也倾向于有大规模发行量的报纸[37],即使我们通过检查列表数据,发现事情就是如此,假如计算一下,r值很高。因此,我们这里只是认为,A组和B组数据的相对重要性之间存在着直接关系。

图9-24 美国1940年报纸创办城市中相同流通规模、数量和人口规模的报纸数量。

虽然图9-24没有告诉我们不可以从前文论证中推理出来的东西,但是它还是有一定的说教价值,即它用图表说明了,为了满足整个人口对于报纸的恒定需求各个报纸是如何有规律地涌现的,该规律性与控制社区产生的规律性一致。大社区一般需要大发行量的报纸,因为大社区有更多新闻报道的可能性更大,而且因为大社区对所报道的新闻有更多感兴趣的人的可能性更大(当然,随着报纸规模变大它就能够提供更广泛的因而也是更昂贵的新闻覆盖)。

最重要的是,我们认为这个观点不仅限于报纸销售,我们碰巧选择了报纸的特定h领域以及k常数来研究。理论上讲,这个观点同样适用于任何其他h类商品和k常数——商店的、制造业的、商品和服务的——它们从理论上讲也是在应对相同需求时涌现,有些在规模上增长很大,而其他的则失败或者只在耕种自己的一亩三分地。换言之,假如有人只是给所指特定h类商品和服务重新标绘坐标且适当改变这个常数,图9-24对于任何以及所有h类商品和服务都有普遍阐释价值。

我们用这个简要却是概括的一个案例证明了报纸销售这个重要情况中的领域和k常数,我们现在已经从经验上证实了我们最小方程式假说的几乎所有要点,最小方程式假说是以假定功力最小化为基础的。

第四节 结语

本章分为三大部分。第一部分论述了引理,从中得出十三个不同方程式;第二部分论述了一个类比,在此基础上得出我们称之为“最小方程式假说”,其中推导出十个方程式(有些方程式很相似);在第三部分我们呈现或者引用经验数据证明了我们的方程式。

我们不去回顾这些方程式和数据,我们对此完全熟悉,相反我们记得,我们最初将社会系统定义为借助相同程序规则共同合作、寻找相同目标的一群个体,此定义是基于这样一个假定,即每个人始终用最小化的功力作出同量的工作并且收到同量同类的报酬。

我们进一步反思,这个定义并非限于人类社会系统,因此我们的方程式除了对于人类社会关系这个主题有用之外可能有更广泛的适用性。

通过对这一点的解释,我们在脑海里想起我们之前提及的一幅城市交通调查地图,其中,越来越高的线路厚度反映了朝向这个市中心的街道交通越来越高的密度。这些收敛的线路,数量变少厚度却增加了,让人想起许多树的根系统和枝系统。因此,由细胞构成的社会系统是不是一棵树?我们的方程式如果从三维术语来看可以适用于这个社会系统,每个细胞总体上作出同量的工作,同时总体上也收到同量同类的报酬。

这个问题同样适用于我们的血液和神经系统,这一点我们过去经常指出。我们的方程式是否同样为它们的行为指出最大效率目标?我们得知大脑如同电话总机。大脑与其他神经系统就像一个完整的电话—电报系统,我们知道,该系统中所有生产和运输系统完全整合在一起无法分开,这样说是否更加合理?果真如此,我们人类社会系统可以为生理学系统研究提供一个有价值的类比。既然那样,人类社会系统研究可以给系统阐述生理学问题提供有价值的帮助55。换言之,正如第六章所论述的,研究人类社会系统中交通和交流路线可以为研究类似的生理学现象提供一个有用的理论视角,前者在分解、动力学改变以及文化落后时完全可以选择迂回路线以及替代活动的供应物。

我们方程式惊人的特征是,整数指数的重复出现。我们或许可以对此作出归纳?细胞核体积就是细胞体积的整数根?只有一丝不苟的实证研究方可回答这个问题。不过,它至少还是个问题。

正如我们已经主张的,本书第一部分为第二部分中的问题提供了一个有用的方法,第二部分也阐释了第一部分中的问题。

然而,这两部分是有差异的。因为在第一部分我们把气力(Effort)(即,可能的最小平均功力)论证为最小值,而第二部到目前为止,纯粹功力已经成了最小值。实际上,这个差异比实际更显然,因为人类毕竟是社会群体的元素,而且在用最小气力提供群体行动时,他们会使群体行动成为最小气力的行动。因此,例如,当铺设铁路或高速公路时,已经考虑到将来的需求了。

当下第九章在许多方面包含了本书第二部分的主体,读者不难看出这一点。不过,本章还不够完全,甚至对于生物社会动力学介绍性研究的需求而言也不完整。我们不断指出,直线性分布并非总是不可避免的,而且僵化固定的边界并非总是如此。我们将在第十章简要论述偏离直线性的离差这个主题。

我们在假定群体所有人都有相同1/C份额工作以及相同1/C份额报酬之后,我们指出这个假定的不适用性。因此,更加具体的报酬动力学将在第十一章简要论述。

最后,还有“所有人的相同程序规则”这个问题,这又再次引入文化问题,我们将在第十二章简要论述这个问题。

因此,接下来三章基本上是给前文论证进一步补充细化论述和资格认证。

到目前为止,我们已经列出了一些数据,根据零假设这些数据几乎建立了自然社会法则。可是,不论我们的理论是否逻辑缜密是否适用——而且所有适用于经验数据的理论都能够经受住进一步的概念打磨——只有读者可以自己决定。

[1]读者在我们接下来第二部分的论证过程中会发现,社会群体的动力学与第三章工具类比的动力学很相似。实际上,第三章阐述的所有方程式对于在全书第一部分和第二部分假定条件下的社会群体结构都是有效的。

[2]顺便说一句,由于搬运工搬完商品后空手返回,他们只在整个往返行程的一半行程中雇佣,这会更有利可图。因此,安排好系统让搬运工来回都搬运商品,这种做法显然很经济。我们现在提及这一点,因为我们稍后将作详细阐述。我们已经说过,两地车辆增加将会增加拉直和夷平其间路径的经济。

[3]另一方面,价值是指特定人所付的总额。更具体地讲,X根据y计算的价值对于特定时空的特定人来说就是这个人为X付出的y总额。当y是钱时,价值就是货币计算的价格。

[4]上述成本定义,为了方便当前论证,忽略了生产所用材料的M+L成本。稍后我们把M设为累积的运输成本,把L设为累积的生产劳动力成本。

[5]把M看作运输功力—距离D单位的商品单位所必需的搬运工数量。稍后这些搬运工可以设定为卡车司机和货运列车人员。

[6]领域并非一定是个圆,因为半径是根据最小—功力D距离而不是根据单纯距离界定的。因此(参见下文)地域分为特定半径的领域数量Nh与半径平方只是几乎成反比例。“几乎”这个术语在下文中用来表达工作台面与平面之间的这一差异。

[7]不过,我们引理的观点并非取决于仅有一个中心。我们在下一章试图说明,整个地球表面上可能不止一个这样的中心。

[8]我们认为m增加的经济就是第三章论述的特化经济3。我们当前兴趣只是说明那些与不断增加的m相关的因素。

[9]虽然商品多样性m这个概念让我们想起了工具的多能经济原则、置换经济原则和特化经济原则(第三章),但是我们现在没有兴趣指出工具类比对于社会系统的适用性,因为该适用性是不言自明的。

[10]这个假定是高度理想化的状态,因为有些地方如山顶可能不适合居住,而在适合居住的地方所需原料集中程度存在巨大差异(例如,一平方英里的煤炭地与一平方英里的棉花地两者所必需的劳动力密度有很大差异)。这些差异在一些大地方从统计上看可能不明显;因此,绵延好多英里长的棉花地可能胜过绵延好多英里长的矿区。然而,在获取原料的劳动力方面,地域不同质,我们理论方程式有意用作人口及其活动有效分布的标准,显然并不适用。这与物理学的情况很相似:虽然轨道在理论上是抛物线的,不过在这个星球历史上可能没有哪一个轨道是纯粹的抛物线。

[11]的确,在某一特定之地找到所有m个不同原料的可能性等于在特定之地找到每个单个原料的m个可能性的乘积。

[12]假如C人口不是固定的,除了外来人口,我们的出生人口超过死亡人口——因此用剩余人口增加C——这个剩余人口一般移居到与他们P规模相称的社区,原因在于这些显而易见的理论原因。

[13]至于相对高度集中的原料,比如前文提及的煤矿,结果导致的高密度人口会吸引生产中心过来消费煤炭以及带来矿工和其他工人。关于这一点,我们发现n个不同个体中R(n)个关系是:

R(n)=n(n-1)

该方程式加1就是:

R(n+1)=(n+1)·n

其中的区别反过来就是:

R(n+1)-R(n)=ΔR(n)=(n+1)·n-n(n-1)=2n。

这个关系可以定义为不断增长的n的平方效应。

[14]例如,有人买了6、8、10或12便士(penny)的钉子(而不是7、9或11便士的钉子)(译注:美国以便士作为钉子长度单位,比如6、8、10、12便士相当于51、65、76、83毫米),因为那些是标准尺寸,而且由于批量生产而经济,因此更便宜;然而,另一方面,由于对这些标准尺寸的需求量大,所以标准尺寸的钉子就批量生产。多数情况下,奇数便士的钉子也同样做得很好。在类型或标准这个问题上,需求决定供应,而且供应也决定需求。

[15]以上意义中的便利和审慎这两个术语借自当前商业用途。

[16]据我了解,第一个发现在一个国家里社区呈直线分布的是菲利克斯·奥巴赫(Felix Auerbach),他在1913年发现这一规律,可是错误地概括了p=q=1这个值,他还被洛特卡(A.J.Lotka)引用。1931年吉布拉特(R.Gibrat)用小于1的p(方程式9-2a)值报告了欧洲大型社区的直线性。更多广泛研究是由笔者在1941年作出的。所有这些研究都是以政治界限的社区为基础8。

[17]根据最小二乘法,有x人口的140个区块的y-密度是log y=0.319 2log x+1.268 8,可能误差是±0.152 0。对于第一个100个区块而言,y-密度是log y=0.381 5log x+0.911 6,可能误差是±0.141 2。10

[18]前文论证可以用不同方式表述,即用美国1939年城市的调和分布以及与P相对称的m多样性来表述;那么,假如m是以P1/2速度增长,假如较大城市只是增加了较小城市的多样性,那么,出现频率f高的不同企业数量N将会较小,而出现频率根据f2下降的企业数量N在不断增加。总之,N·f2=(近似)常量。我们从第二章中得知,当这个关系用序列频率表达就是r·f=C。

[19]职业分类是个棘手的问题,阿尔巴·M.爱德华兹(Alba M.Edwards)博士自从1909年加入人口统计局以来一直从事该问题的研究。不过什么是正确的分类?假如我们的最小方程式假说是正确的,而且假如图9-7分布接近所画的那条线,那么应当恭喜爱德华兹博士,他设计和引入的分类策划得到了改善。

[20]在经济萧条时,不是相对较稀罕以及更加专门化的商品—服务遭受更多影响,正如我们对更加专门化物种的论述,情况就是这样。

[21]严格地讲,莱温斯坦没有指明距离的准确功能,移民随着距离增加而减少。这个功能在威廉·J.雷利(William J.Reilly)22和斯图尔特(J.Q.Stewart)研究一个类似问题时精确地指明了,参见下文。

[22]在最初发表的文章中,呈现了30座城市的讣闻总长度y。这一点没有重现在此,因为讣闻平均长度与P、D或者P/D之间差异没有关系。需要查看亨利·戴尔(Henry Dyer)博士为了新闻数量及其总长度之间关系而计算的r(r=0.97,或者共同方差的94%),参见最初发表的那篇文章。

[23]此外,J.Q.斯图尔特在1942年29汇报自己的研究发现,在密苏里州和伊利诺伊州的各县,圣路易斯报纸的发行量遵从P/D关系,虽然(1)他发现在120—160英里有个发行量的限度,他将之归结为来自芝加哥市报纸和堪萨斯市报纸的竞争,而且虽然(2)他发现“就在眼前的报纸,为了符合反距离规则,随着通过远方销售的校正,将不得不给每个家庭大量销售不止一份的报纸。这里我们有一个‘饱和’或者‘清除’效应,它的必要性显而易见。”至于他的第一个(1)限度,我们认为,他是在侵袭特定报纸发行领域的外部界限;至于他的第二个(2)限度,我们自己研究发现没有证实这一点,我们自己研究呈现于下文“D,这个k常数”这个标题下。理论上讲,芝加哥市和堪萨斯市的报纸也在圣路易斯市这个地方与这个不知名的圣路易斯报纸竞争。1929年,威廉·J.雷利通过研究报刊发行统计局的数据(在前面所引用的书中)发现,得克萨斯州报纸发行量也存在这个一般关系。

[24]威廉·J.雷利在1929年实证研究了两座城市P1和P2之间的竞争,以便研究两市在该地域的零售贸易,他发现了“零售引力法则的一般公式”(即,与P·P成正比,与D2成反比,正如他研究发现的模式所估计的)。关于这一点,参见我们下文对于领域的论述。

[25]另一方面,这个相对1.00的特定离差再次出现在几个不同材料的样本中,这表明了离差可能很重要。

[26]亚克朗、巴尔的摩、波士顿、布法罗、芝加哥、克利夫兰、丹佛、底特律、弗林特、大急流城、休斯敦、杰克逊维尔、洛杉矶、孟菲斯、迈阿密、密尔沃基、明尼阿波利斯、纽瓦克、新奥尔良、纽约、诺福克、费城、匹茨堡、圣地亚哥、旧金山、南本德、圣路易斯和华盛顿特区。有几对城市信息得不到。

[27]参见第十一章收入分配论述,该论述有数据支撑。

[28]这个情况类似于物理学三维重力法则,它的直线性和斜率可能受到其他力的干扰(例如,树叶随风飘起来)。只有当人们提前从理论上算出什么可预期,人们才可以适当地用卡方检验来检测优合度。

[29]因此,由国家界限隔开的社区之间商品和人口的互换与同一国家内部社区之间的互换不会是相同比率。这就解释了国家界限对于美国高校学生来源地有限制作用,这最初由J.Q.斯图尔特研究发现;麦吉尔(McGill)大学比普林斯顿大学更吸引加拿大学生,而普林斯顿大学反过来比麦吉尔大学更吸引美国学生。

[30]与这个方程式在理论上紧密相关的是法恩(N.J.Fine)博士分析他所称的“吉普车问题”(The Jeep Problem)[参见《美国数学月刊》(The American Mathematical Monthly),第54卷,1947年1月,第24—34页]。非常感谢沃尔什(J.L.Walsh)教授提醒我阅读此文。

[31]这些机密数据是多年前由时任首席统计员安德鲁(S.L.Andrew)先生交给我使用,我当时保证不会公开披露这些资料。1948年8月,里克特(O.C.Richter)先生,现任首席统计员,在经过已退休的安德鲁先生同意下,仁慈地豁免了我这个承诺。我对这两位先生以及沃尔特·吉福德(Walter Gifford)先生深表感谢,感谢他们为我的研究提供了友好帮助。

[32]显然,在高楼特定楼层进出电梯的人数与该楼层地板到底层地面距离成反比例(因而使城市移动这个问题成了“实心双曲线”这个问题?)。42

[33]房地产经纪人在描述商店区位时会说到“百分比区位”(例如,“60%区位”),它是指该地步行交通与所指贸易中心那个最大(即100%)步行交通点之间的对比。十分感谢马萨诸塞州坎布里奇市的约瑟夫·C.雷顿(Joseph C.Leighton)先生,他是新英格兰许多城市、银行和保险公司的官方估价师,承蒙他给我提供了这些房地产客观估价原则,他在这个方面是公认的权威。

[34]战争中断了对那些在波士顿申请结婚证的外地人的来源地研究(这些不完全数据表明了P/D关系)。同样被中断的研究是对哈佛校友1940年居住地离坎布里奇市之间距离的研究;根据初步数据,P/D关系很明显,学生的出生地与大学毕业后定居地之间存在正相关。这两个主题都值得进一步研究。

[35]以免我们看起来迂腐,距离与功力—距离之间差异可以彻底改变频率分布。因此,例如,倘若只考虑纯粹距离,人们在山边城市移动不同于在水平面的移动。

[36]上述百分比只是个约数,因为1/n2D这个级数是个收敛级数,领域无限,而调和级数(其中p≤1)及其所有推论方程式都是收敛的,因而导致了一个有限半径的领域。

[37]P规模城市发行的不同报纸数量一般随着P增加而增加。要查看地方、国家和国际新闻报道比例的初始研究报告,参见原始发表论文54。