-

1.1扉页

-

1.2前言

-

1.3第一部分 语言与人格结构

-

1.3.1第一章 序言与介绍

-

1.3.2第二章 论词语的经济

-

1.3.3第三章 形式—语义平衡与进化过程的经济

-

1.3.4第四章 儿童言语表达与“言语的起源”

-

1.3.5第五章 作为感知与思考的语言

-

1.3.6第六章 作为参照框架“原点”的自我

-

1.3.7第七章 心智与符号过程的经济:性、文化和精神分裂症

-

1.3.8第八章 梦与艺术的语言

-

1.4第二部分 人际关系:种内平衡的案例

-

1.4.1第九章 地理经济

-

1.4.2第十章 国内合作冲突与国际合作冲突

-

1.4.3第十一章 经济权势分配与社会身份分配

-

1.4.4第十二章 声望符号与文化时尚

-

1.5参考文献

-

1.6索引

-

1.7译后记

第八章

梦与艺术的语言

我们主张,假如个体想要改变其环境,他的行动必须在其环境语言看来是有意义的,否则他的环境不会根据个体意向而作出反应。因此,例如,倘若环境操控仅仅指无生命物质,那么操控要想成功就必须根据不变的物理语言来进行。另一方面,倘若操控是指作为社会人类的“其他同伴”而不单单是一块物质,那么他的操控必须根据其文化语言以及连同物理语言一起进行。

虽然环境只是根据其语言回应刺激,可这并不意味着人必须意识到他的物理操控或文化操控的更详尽的语义细节。因此,一个人可能成功地撬开了一块石头,却并没有意识到杠杆原理本身;或者他可能给某人一片阿司匹林药片治疗头痛,却无论如何也不明白其中涉及的生物化学;水手到了陌生地方可能对街头女孩发出某种鹦鹉学舌般的传统噪声来引诱她,却不知道噪声传递的言语结构。的确,即便上述行动就作业者而言是个意外(比如,有人睡觉翻身时打翻了床头柜上一个珍贵台灯),环境还是会根据实际语言对这个实际刺激作出反应,因为环境对于作业者的了解只是通过他发出的刺激——不论这个作业者的行为是有意的还是无意的。就此而言,许多科学发现都是意外的发现:即,作业者由于自己行动疏忽或者甚至粗心大意出乎意料地引起了一个全新的有价值的反应,他后来绞尽脑汁试图理解这个反应的语义。

然而,人不能操控环境迎合“嗜好”,除非这个人有一个“嗜好”或者就是一个“嗜好”。总之,在对环境有意或意外地起作用之前,人必须首先有或者就是一些欲望或意向,企图在物理或文化上实现他们自己。理论上说,人的一些欲望或意向在他有“真实自我”范围内就是他的“真实自我”,他企图在物理以及文化上实现的就是这个“真实自我”。

我们将在本章试图首先通过论述梦这个现象来研究(1)人的欲望或意向的可能结构,即其理论上的“真实自我”。由于我们问题的本质以及我们数据的经验不可证实性,我们接下来的论述不是经验的。我们能够声称最多的就是我们用我们认为是读者的文化语言从言辞上表达我们对于梦这个主题的看法。我们的话语,如果有人读到,会引起读者的反应。假如读者根据他自己梦的体验发现我们的论证合理,他因而给我们的论证赋予了我们称作的社会认可(换言之,我们的论证会受到一种社会检测,这一点我们在前一章已作界定)。

根据我们对于梦的语言的论述,我们接着转而(2)论述艺术的语言,以免我们好像忽视“生活中更美好的事物”。再接着(3)总结第一部分以结束本章论述。

第一节 梦的语言

我们间接处理梦的语言这个问题,首先论述公共剧院舞台上产生的戏剧的某些内容。

例如,我们假设戏剧舞台布景需要一批树。由于在舞台上移植一些枝繁叶茂的大树显然行不通,那么必须用一些在功能上能够替代树的东西。比方说可以用硬纸板做树、用帆布做树或者画幅画,或者用任何能在观众心中激起实际树木所激起的相同反应的东西。

的确,我认为在剧院历史上已经有这样的例子,不是在剧场呈现实物或者呈现绘制的实物象征物,导演只在指示牌上贴上一个词语即可:上例中导演会贴上Trees(树)这个词语。观众自己的想象力本应该对这个词语作出适当反应,而演员本应该对着这个词语表现出那儿好像真有树一样。

显然,任何可理解的词语或任何其他信号所能描述的任何东西,都可以用作舞台道具或戏装,只要观众的想象力可以填充细节[1]。

一个极端的例子是,整个舞台和班底都可以由信号组成,来来去去的信号就像一个接着一个的行动。一个信号可以表示空间,另一个表示时间,这样的话整场戏只不过就是共时和历时的信号而已。

显然,这样的舞台按照这种方式在时空方面排得满满的,比不用替代物的舞台要丰满得多[2]。

现在我们假设,梦本来就是舞台上演的一出戏——是梦剧,做梦的人就是它的作者、剧中人物和观众。我们再假设,这出梦剧的剧情是假定的一些欲望或意向,是梦者的“真实自我”。那么很显然,随着梦者发出这些信号且适当地对之作出回应,梦的舞台上的信号马上就会发生改变。因此,梦剧的行动速度比为公众演出的戏剧的速度要快得多。梦剧中角色的结合也快得多,因为梦者只需考虑其自身的智力便利。例如,倘若剧情需要狮子和老鹰合作实现某特定目标,这个行动在时间—空间舞台上包括两个不同演员:狮子和老鹰。但是在梦的舞台上则不然,只要梦者反应恰当即可。同理,梦者能够同时具有不同角色的更多相关特征。

然而,如此结合的上述角色相关特征又是什么?据我们判断,这些所谓的角色的相关特征就是物质—能量对某类物质—能量的某种作业。总之,它们是用物理表达的纯粹物理作业;它们是特别种类的以目标为导向的行动。例如,上例中老鹰的翅膀就是物理飞行的实际能力;这就是它们对于观众发出信号的意思。同样,狮子的身体就是某类凶猛攻击的实际能力。此外,当上述老鹰翅膀扇动时它们发出的信号就是上述飞行能力连同上述某类凶猛攻击而展开的作业。

任何物理上可察觉的物质—能量都可用于表示任何纯粹物理作业的信号,只要观众接受了它并且相应地作出反应。

一、梦之几何学

我们认为上述理论的梦舞台在人的梦中有确切对应物,是梦者选择情节,并且提供了演员、剧装和布景,同时梦者作为唯一观众还提供了想象力。

这出梦剧反映了一个十分有意思的数学问题。因为,正如我们已经指出的,梦是依据纯粹虚拟空间而上演的,该虚拟空间似乎有物理空间的相关特征(无论那些特征可能是什么),但是该虚拟空间并非物理空间本身。

现在问题来了,这个虚拟梦空间的维度可能是什么。唯一可能的维度是“功能”维度,也就是说,梦剧的每个目标导向的物理作业就是那出特别戏剧的虚拟空间维度。换言之,梦剧的虚拟空间对梦者而言是非常真实的空间,数学家称之为抽象空间,它的维度(即,独立变量)就是可以称作目标导向概念的东西[3]。

但是,虽然我们说虚拟梦空间的维度是目标导向的概念或抽象的作业,就虚拟梦空间而言它的数量大概可以无限增多,我们发现这些概念出现在梦中总是最终与时空中物质—能量有关,正如我们所感知的那样。也就是说,整个梦的内容是依据视觉、听觉和嗅觉以及感知语言中见到的其他现象而成形的;梦中没有什么东西是感知语言所不知的,无论梦的组织本身对于物理语言或文化语言可能有多么陌生。因此,虽然梦者似乎在梦中违背了每个物理学原则——比如在他用手模拟飞行时,或者游泳时在水中呼吸——不过他在这样做的时候没有引入什么新的感知数据[4]。我们强调这一点为了说明,梦剧的几何学有一个最终的感知参照。

二、梦剧的剧情

梦剧的最终感知参照是可以理解的,我们记得,梦剧的唯一借口从理论上讲就是,它有助于梦者把实际物质—能量新陈代谢时所消耗的功力最小化,以便在与环境的最终完全物理平衡中保存自己的实际系统(假如最省力原则是正确的)。换言之,梦剧是指向梦者的实际幸存需求,此需求反过来是依据时空中物质—能量而成形的,个体对此只有感知体验。

幸存需求决定了剧情本质,因为梦者对于其他剧情没有经济兴趣。的确,由于梦者就是剧作家、导演、演员、道具以及观众,他的梦在理论上代表了他实际生存的普遍问题包括生殖问题中最急迫的欲望和意向。

我们甚至可以说,梦的情节,如同公演戏剧的情节一样,代表了问题的解决之道。无论梦者此刻问题是什么,那些就是梦剧的问题,梦剧为此需求解决之道;由于梦者个人问题最终是依据时空中物质—能量而成形的,那么梦剧情节就是最终依据梦者对于时空中物质—能量的感知体验而成形的。

三、梦剧的时限

现在问题是,梦剧会持续多久。基于人们对于梦的有意识体验,这个问题难以回答。

因为就我们对于梦的有意识体验而言,它不过是我们大概在睡眠期间对于已经发生事情的有意识回忆。人在醒着的时候,他当然几乎不再做梦——或者他在醒着的时候没有意识到在继续做梦。可是,人在醒着的时候对自己的梦缺乏意识知觉是否就意味着我们醒着的时候就不做梦?

梦剧可能一直在进行,不论当事人是醒着的还是睡着的,哪怕他没有意识到这个问题。梦剧的持续性这个问题也许与星星在天空持续发光的问题很类似,因为星星在白天(有意识)是看不见的,因而在白天就被认为不发光了。然而,就星星而言,我们从更加仔细的分析中得知,即使我们察觉不到,它们仍在不断发光。

假如我们的梦剧就像星星,即该剧一生都在上演,虽然我们醒着的时候察觉不到,那么结果便是,即便我们在醒着的时候仍在创作梦剧,我们在其中表演的同时还作为观众在观看。在这种情况下,意识就在梦剧持续上演一生时来来往往。

我们还不能确定梦剧就是持续一辈子。不过我们处在清醒状态时仍经常“做白日梦”,这与真正的梦剧差不了多少。此外,当醒着的环境乏味沉闷提不起我们兴趣时,我们有时候就打瞌睡,这正如我们放弃了意识,没有获得什么相关的信息。

可是,以上情况都不能完美地说明梦剧的持续性,而最有说服力的情况是,许多人醒时的行为表达更适合那些观看一出令人折磨的戏剧的观众,而不是一个在文化上中立甚至愉快的清醒状态的人。总之,焦虑、忧郁甚至某种精神病行为表明了此人大体上“没有清醒状态”,也就是说他总是去看他的梦剧,他的交感神经系统主要对他的梦境有反应,即便他知道这些梦境与他的外在处境没有关系。

在那种情况下,梦剧是持续的,那么我们认为意识不过是一个获得信息且修改同一信息的特别机制,该信息是有关更加易变的或者不那么确定的环境信息。这样获得的信息在理论上就补充到梦剧情节中。这样获得的新信息有时候虽然可以增长见闻但同时对于“真实自我”却带来了诸多麻烦,正如瘾君子借助化学手段去抑制意识的举措一样。

我们醒着的时候没有意识到我们的梦剧,这个事实并非意味着梦剧就不再继续表演。假如意识只是提供消息,那么给梦剧汇报梦剧没有实用目的。

理论上看,假如它是人的欲望或意向最终参照感知体验的概念化,梦剧必须是一个持续的表演,因为人的欲望或意向毕竟一直持续下去从不中断。

四、结构:整体与自我一致

我们现在来考虑梦剧本身的整体和自我一致这个问题。

理论上讲,梦剧应该与有机体全部需求整合在一起,后者是根据有机体作为参照框架而统一的:因此梦是一个整体。人对于伴侣的需求,人对于食物、饮品、财富的需求,人对于大小便的需求,或者人对于住所的需求,这些都是梦的合理内容。因此,人对于声望以及环境人事改变的需求也是梦的合理内容。这些需求是同时的,它们在梦剧情节中也是同时处理的。虽然梦剧内容对于除了梦者以外的任何人而言都是杂乱无章的,不过理论上它是根据梦者的需求和欲望而统一的。

整体这个术语表明了主体与一致这两个术语,文艺评论家很少给他们使用的术语下定义1。梦剧有主体和一致吗?假如我们把主体(或注意、或强调)定义为,某个东西按照梦剧行为各部分对于这出梦剧整体的相对重要性成正比地分配到梦剧行为各部分,那么理论上讲此梦剧在梦者看来应该肯定有主体,因为是梦者决定需求和处理的相对重要性。因此,假如梦者面临翌日杀死自己以及给其母亲写信这两个需求,他要决定哪个更重要,他的决定对他而言是最终决定。梦的大量细节内容对于醒着的人好像乱七八糟没有意义,但是对于仍在做梦的人来说,梦剧从理论上看是统一的也是有主体的。

同理,假如一致性就是行动根据基本行为规则一个接一个“自然”发生,该行为规则贯穿梦剧,始终保持不变,理论上讲梦剧有个完美的一致性。换言之,我们在梦境中,即便有时候梦剧活动可能不合人意甚至是可怕的噩梦,梦的所有活动似乎还是很合理有逻辑。

五、结构:梦与言语流

我们在前文已经提示了,梦剧的组织与言语流的组织很相似,也就是说两者中反应都是由刺激引起的,刺激与反应的本质没有必然联系。在梦的情形中,“梦者”按下“按钮”,这就在他自身激起了比如说汽车的画面这个反应;那么他会顺从地作出反应;在言语的情形中,有人可能说出automobile(汽车)这个噪声,意在激起听者想到汽车的画面。这两种情形中,一方面刺激与另一方面想象的或激起的实体或作业这个反应之间都没有必然的关系。除了言语情形中文化词汇有急切需要之外,梦与言语流两者都是一连串的“按钮”,它们的语义安排属于抽象的几何学和代数学,而不是物理时空中的几何学和代数学。

做梦与说话之间明显存在的心物同态(isomorphism)并不止于此。

(一)做梦与说话的共时性与历时性

语言学的学生一致认为言语只是历时现象,即言语中有一个接一个的单一事件。虽然这种看法在语音上是正确的,但是在语义上恐怕不正确。因为当言者在发出一个音素的过程中,他也可能同时在说出一个词素、词语、短语、小句、句子、段落等。

因此,假如打开《哈姆雷特》文本把手指放在一个音素上,同时也是把手指放在一个词语、句子、言语、动作以及整部剧作上。这些不同的语义元素是同时发生的,因而构成了所谓的语义事件的共时性。

当然,不是所有不同的共时语义事件都是言语样本同等重要的特征。例如,《哈姆雷特》的音素是当时相关社会群体的共同属性,而词素和词语以及某种程度上的短语和小句也同样如此。可是,随着《哈姆雷特》或任何其他言语样本的实体在规模上增加到句子或段落以及章节——或者言语、场景和表演——那么它们就更加是所在样本的特征。一般来说,更大的且相对移动更慢的语义事件似乎更加是它们所在样本的特征。任何样本的最大特征就是该样本本身,《哈姆雷特》的最大特征就是其整个剧本。

言语实体的相对长度及其对与言语样本的相对重要性程度之间存在关联,原因不难理解。例如,英语中有一个简单的常见词语horse(马),表示某种四足动物。可是,假如言者想要激起一个意指三条腿的此类动物的反应,他需要置换词语说:a three-legged horse。随着置换词语越来越长,这就意味着它愈发是言者当时心智的特征,同时愈发不是文化词汇中普通词语。因此,从实际意义上看,《哈姆雷特》整个剧本可以看作是一个大的置换(以及许多辅助置换)。莎士比亚不得不借助这么大的置换以便激起他欲求的反应,这个事实说明了词汇中没有更小的实体或单个词语可用来执行这项任务。

现在我们转至梦的现象,记得梦的整个内容是由梦者的问题的相关作业构成,我们是否可以推测上述关于言语的论证适用于梦?例如,倘若有人梦到一匹马,那么梦中马的四条腿就是作业的一部分,相比马本身这无论如何都不是更大的特征。另一方面,假如梦者梦到了三条腿的马,那么这个作业的不同点可能正是此梦的特征。有意思的是,我们在梦中可能更加注意它的奇特东西而不是寻常东西,于是我们醒来时更可能记起这些奇特东西而不是寻常东西。

我们接下来阐述下面这个梦的内容。一位富有的、社会知名的寡妇在三十多岁时做了这样一个梦。她赤身躺在闺房的躺椅上,温暖的阳光照在她身上。这个房间装饰了昂贵的家具以及易碎的艺术品。窗外,苹果树盛开鲜花,一朵花上有只蜜蜂。不过,这不是一只普通的蜜蜂,是一只皮革做的蜜蜂。突然,这只蜜蜂朝她飞来,蜇了一下她的生殖器。这一蜇相当舒服,浑身热乎乎的,一股暖流从她的腹部涌上心头。这位妇人跳起来要抓住这个蜜蜂,就在同时她碰倒了家具打碎了艺术品。蜜蜂不见了,她在惊恐中醒了过来。

在上述梦剧中,唯一特别的动作就是皮革蜜蜂蜇了她生殖器还十分愉快。对于如此身份的这位妇人而言,没有什么比这更特别的了。相反,其他所有东西都不如这只蜜蜂重要,单单这只蜜蜂好像就是一个作业,是问题的一个解决之道,其他所有“道具”都是这个问题的陪衬。而这只皮革蜜蜂可能代表什么作业呢?

有趣的是,在这一点上,给这位妇人修草坪、铲雪和打零工的是一位英俊强壮的年轻小伙,社会地位比她低,他名字是Leatherbee(皮革蜜蜂)。那个引起腹部暖流的愉快一蜇连同不经意的出入象征着Leatherbee的特别能力,这个能力显然代表的作业就是解决这位妇人的主要问题。但是这个特别解决方法显然并非完全令人满意,因为那些艺术品以及表示她社会身份的梦中其他作业都在她力求占有Leatherbee时给打碎了。

根据我们的理论,此梦的每件事物对于这位妇人都有某种意义。盛开的苹果花首先代表了女士的生殖器,她鼓足勇气让Leatherbee直接飞到花丛中。事实上这里是苹果花而不是紫藤或盆栽天竺葵花也是有意义的。她赤身斜躺在闺房躺椅上而不是平躺在厨房地板上这个事实也有意义。梦到一些艺术品而不是浴室附属装置也有意义。假如这些艺术品包括易碎的用象牙雕刻的圣母玛利亚像以及象牙圣餐杯,这也有意义。另一方面,房间地面的出现或者椅子的四条腿除了表明房间常规设施之外没有什么特殊意义。

该梦剧的所有属性和行动对梦者意味着什么,这特别难以回答。《哈姆雷特》中所有短语、小句以及舞台属性对于莎士比亚意味着什么,同样难以回答。不过,有意思的是,言语组织与梦的组织可能是心物同态,那么研究其中一个的动力学就可以洞悉另一个的动力学。毕竟梦在改变场景或改变主题和人物时什么也没做,言语也一样。的确,除了梦的内容填充显然没有限制而文化言语的维度却有限之外,梦可能是言语的几何学对应物。虽然梦的场景可以超常地飞速转换,这在物理时空中是不可能的,但是言语中也同样如此。

(二)梦的年代层

言语的一个原则就是特化经济原则,根据这个原则,越短的且越频繁使用的言语元素在词汇中越古老。这个原则在梦中有对应物吗?面对这个问题,我们记得梦的内容就是作业:例如,梦中的椅子可能代表了通过坐下或议论而获得某物的作业;鱼可能代表了通过游泳或繁殖大量卵而获得某物的作业。

假如特化经济原则也适用于梦的内容,那么梦在理论上不仅包含当前和当地的作业(如,当前和当地的穿着、说话和装饰的模式),理论上它还包含许多更加古老的作业——实际上老到可能回溯到我们早期的种系发生史(如,在水下很舒服地游水却没有呼吸困难,或者飞行却不用担心万有引力)。虽然弗洛伊德学派把这种更加古老的作业称作怀旧梦事(reminiscent dreams),但这个术语似乎缺乏动力学重点;因为理论上看这些更加古老的作业表明了梦者欲求通过采用我们物种早先历史中大概相当成功的仪器来解决他当前的问题。

个体一生中会经历由少量细胞构成的微小动物到极为复杂的细胞,前者最迫切的问题不会超过成长的亲密分子操控,后者的问题包括高度复杂的社会操控。所有这些行动都属于这个人不断积累的体验。然而,除了这个体验可能还有种系发生体验,它代表了特别基因工具的先前历史,微小的胚胎借助这些基因工具建立了自己一生的车间。那么,人的体验理论上讲广阔无垠。而在这些广阔体验之外,是被挑选出的梦的作业或功能。

梦在理论上不只是处理现在的问题。根据我们在第二章、第三章和第五章论述的最省力原则,人的问题还包括将来的问题。的确,人一直在寻找由现在问题到将来问题的一条最省力的“路径”。由于将来事件越遥远就越不可预测,所以将来的问题似乎不如眼前的问题急迫。不过,尽管现在的问题十分吸引人注意,将来的问题理论上也不会得不到梦剧的处理。

由于上述原因我们理论上可以推测,梦剧不仅试图解决梦者现在的问题,还试图解决愈发遥远的将来问题,虽然将来问题越遥远越不重要。梦剧中使用的功能作业不仅来自梦者个人的过去,还来自梦者种系发生的过去。

显然,如果没有与词源词典中词语相对应的东西,我们或许永远不可能判定梦的所有不同元素的功能意义的相对年龄,因此,我们或许也永远不可能知道特化经济原则是否适用于梦。不过,即使没有一本关于梦的内容的词源词典,梦是一场大戏这一概念可能有一定的教育价值,梦剧的行动是现在问题和将来问题驱动的结果,也是现在和过去以目标为导向的行动条件的结果。

因为当我们看到一个人睡在沙发上而且可能还在做梦,我们在他身上不仅发现了一个必须滋养他自己和繁殖的自我,而且根据他自己和他同种的过去行动还发现了许多现在问题和将来问题之间张力的结果。

这样来看,梦剧如同是对现在和过去行动过程连续不断作出的绘图。今天的过程不仅是由我们今天的问题而且还由明天的问题所决定,将来也一样,不过相关性越来越少。我们今天过程在一定程度上也是由我们昨天设定的过程而决定,过去也如此。

回头想想,言语除了必须用文化术语来成形之外,言语流的动力学与梦的动力学很相似,这是不可能的吗?我们用相当古老的词汇谈论现在的问题,这些词汇的实体和语法作业似乎合于适宜,虽然我们不知道为什么。有时候谈论的是更加遥远的未来;然而,根据我们不经意的观察,越是遥远将来的问题,我们谈论的越少。

六、梦作为语义群体系统里的综合体

梦剧可能也像是一场沙龙,其中梦者在和他本人讨论一些他自己的问题,我们已经将之界定为目标导向型的物理作业。可是,“梦者在和他本人讨论一些他自己的问题”这种说法并不清楚,因为我们所说的讨论只是包括选择梦者自己的刺激以引起他自己的反应。假如梦就是此类讨论,那么梦对于解决梦者自身问题是没有用的,就像是一个人拽着自己鞋帮跨过栅栏一样徒劳。

另一方面,这个与自己讨论问题的人可能代表了好几个不同的自我——也就是说,他的两个不同层面或能力的自我“在谈事”。一个自我可能是他作为一个单位整体的人;另一个自我可能是他作为大量器官和细胞的群体。

因为我们必须记得人不仅仅是一个个体;他还是大量细胞的一个群体,每个细胞都是活的,而且在与其他细胞互动时都是作为一个单位整体。他这个人的安康显然取决于他既作为一个单位又作为一个系统时的功能[5]。

那么梦可能就是梦者作为一个单位的他与作为一个群体的他在讨论他的一些问题的“沙龙”。那样的话,让人满意的梦可能会是梦者解决了他自己的问题及其文化环境和非文化环境的问题,让作为个人的他自己以及作为器官和细胞的群体双方都满意。

假如设想我们在观察物质—能量以任何途径进入人的系统的过程,那么个体这种单位—全体组织的本质最容易理解。物质—能量进入有机体系统时还在根据物理和化学法则(即,物理语言)进行作业。不过,它在根据物理语言继续作业的同时也根据此人的语义系统(或信号系统)进行作业。换言之,物质—能量进入个人系统因而是进入了一个复杂精密的信号使用系统。虽然信号系统由各种电化学反应构成,它本身只是作为语义完整的信号群体才对人有意义,在这个信号群体中n个不同刺激引发了m个不同反应(这整个系统自始至终的数量n在理论上正如前文所述总是受制于辅助条件的最小值)。

那么梦可能是语义系统得以保持逻辑完整或自我一致的机制,在这个机制里力是最小化的[6]。梦也可能是指挥室,生长和健康最终集体控制了有机体作为一个整体的长期和短期的集体经济。更好的是,梦可能还是国会,整个集体通过讨论既管理同时又被管理。

七、“同相”(In Phase)概念

即便是梦者作为个体与他自己作为群体讨论他的所有问题,以便通过光学努力地解决问题,但是,如果没有进一步行动,那么在做梦的状态下仍然有动力风险。这个风险就是梦者可能与他自己处于“同相”状态,因为他选择了刺激,又选择了反应。

为了解释我们所说的“同相”这个术语的意义,我们以一艘甲板上挤满了乘客的船为例。只要乘客在甲板上平均分布,船体就会平直。但是假如乘客由于某种原因全部跑向一边,船就会倾向那一边;假如船体的突然倾斜吓着了乘客于是他们跑到另一边,船就会立即摇晃甚至更多地倾向另一边。乘客们就这样从一边跑到另一边,与船体摇晃同相,增加了船体摇晃的程度甚至会弄翻掉船(翻船就是这个原因)。这里问题是,船的a动作激起了船的b反应,而b反应又增加了船的a动作的程度,等等。根据定义,上述船及乘客就是处于“同相”[7]。

我们现在来看另一个“同相”例子,这一次是两个男孩a和b。起初,a讨厌b就揍了他一拳,因而惹恼了b揍了a一拳,这使得a更加憎恨b又回揍了b一拳,就像这样。这两个男孩处于敌对之相。接下来可能发生的事情是,a叫他父亲来帮忙了,于是b的父亲也来了,很快整个街坊可能都处于敌对之相(20世纪20年代芝加哥种族骚乱似乎就是缘起于一次小小吵架)。当今犹太人与巴勒斯坦的阿拉伯人似乎是处于敌对之相;犹太人与英国人也如此;二战前后犹太人与纳粹也是如此;显然,美国与苏联也处于敌对之相。在20世纪30年代,罗斯福与希特勒显然是处于敌对之相,双方彼此激怒对方。的确,处于某种社会之相,这个普通概念似乎是艾略特·D.查普尔(Eliot D.Chapple)关于人类互动率数据和理论的基础,后者将在第十一章论述。

我们已经阐述了同相这个术语在上述物理案例和社会案例中的情况[8],我们现在来看人“与自己说话”这个例子(我们不是说诸如解决某问题、算出所得税或背诵一首诗等“自言自语”的例子)。人在“与自己说话”时实际上与其心智假想产物说话;由于这个假想的对话者是此人自己的创造物,因而几乎立即与此人完全同相。当然这个假想产物未必只是单个人:他可能是在剧院或音乐厅里的观众,或者是国会或最高法院,或者是学术协会或邻居,或者是证券交易所。这个产物也未必只是合作的、友好的;相反,该产物可能是他的一个或多个敌人,他的敌人忏悔得“适当”因而得到“适当”的惩罚。

这样一个假想对话者的主要价值在于,他能从郁郁不得志的现实中得以暂时舒怀。此外,人在与自己的创造物谈话时可能实际上更加清楚地明白自己的问题,因为他至少有机会听见他藉此的讨论究竟怎样。那么,去亲吻、杀掉或折磨某个假想的人——这并非总是没有抚慰作用——要比真这样做往往也更安全。

不过,人这样与其自我交谈的主要缺点在于,这个人可能解决自己问题的方式虽然对他本人而言是真实的,可是在物理语言或文化语言看来纯粹是虚幻的。因此,通过假想的产物给此人带来无限喝彩和声誉的这个伟大发明完全不可能用物理语言来表述。同样,假想的财经、政治、社会以及艺术成就从文化词汇和假想者的实际处境来看愚蠢至极。

不过,由于人对于自己假想成功的反应——即,由于此人根据其假想产物的反应竟然调整自己的反应——此人可能暂时与物理语言和文化语言不再和谐一致,结果他在物理上和社会上都不合时宜[9]。由于这个物理的和社会的不合时宜,此人在与他人竞争与合作时可能会遭受严重的经济障碍。

同样的经济障碍还来自不受干扰的做梦(精神分裂症患者的确可能在某种程度上就是如此)。因此,假如梦剧本身对于梦者有什么功能价值的话,意识,或者更好地说,根据物质条件和文化条件有意识地铸造自己的行为,对于人的十足梦剧可能是一个必要的干扰。因为没有意识行动的干扰,此人心智会变得如此简化以至于他不能在物理上和社会上正确行动[10]。

另一方面,严格地说,假如梦剧要继续下去,意识无法干扰该梦剧。相反,意识或许是梦剧范围延伸至有限的、不变的以及实际变化的环境——意识企图从物理上实现梦剧,还企图根据从意识感知的物理和文化环境急需去改变梦的语言。

没有意识行动的延伸,梦剧至多只能把作为单位的梦者本人与作为附属器官和细胞的群体带入一个同相状态。在这个方面,有必要知道,人体在睡眠中通常“平静下来”进入一个有规律节奏和脉动的系统,就像是处于同相状态的自动检查和平衡系统。

八、人格与“真实自我”

我们在上一章指出,特定个体的人格在“其他同伴”眼里是他根据“其他同伴”文化词汇所扮演的角色:也就是说,他的人格是他用“其他同伴”文化词汇的语言表达的特有行为。

然而,对于此人的自我而言,他自己的人格更是他的一套工具—工作,即他的系列欲望或意向、他的能力和成就。总之,人格就是梦剧。由于这个原因,当有人在精神或情绪上生病时,精神科医生会探究此人的梦以期发现其欲望和意向可能是什么。精神科医生在这样做的过程中力求发现此人的理想世界或理想本身究竟如何,这样,医生就能帮助改变此人的理想或者改变其环境,以便使两者能够更加协调。

然而,精神科医生是如何知道其病人高度堆积或节略的梦语言意味着什么?从某种意义来说,精神科医生不知道,由此他让病人用文化上可以理解的词语谈论梦的信号,因为毕竟梦者是这个梦剧的唯一作者,梦者从自身体验中挑选信号以便解决自身问题;说到底只有梦者知道他的梦剧是什么。可是,人在自由谈论自己梦的信号时根据文化术语来编写它们的意义,因而用一种客观的语言陈述自己的问题,不仅为他自己,也为精神科医生作更方便的细查。

但是,设想梦者只是陈述梦的内容而不作进一步阐述。例如,梦者只是说他梦到了一只猫、一只狗和一条蛇。这样的话,精神科医生是一头雾水不知道这个梦的意义?还是上述片段信息给精神科医生提示了这个梦剧的意义?总之,是否有一些梦的刻板印象构成了梦的部分实质?根据弗洛伊德学派,有些梦符号对于所有人具有普遍意义,例如,蛇几乎普遍被认为是阴茎的象征。

理论上讲,假如我们可以信靠最省力原则,可能就有一些梦的刻板印象,它们对于所有人几乎具有相同的意义。从理论上看,情况就是如此,因为所有人都有大体相同的种系发生的体验背景;此外,作为同一物种成员,他们在很大程度上都有相同的个人问题。因此,理论上讲应该有梦的元素,这些元素对于人类这个物种成员都有差不多相同的意义,它们对于处境相同且体验背景也相同的人来说代表了最小的力。这些梦的元素(比如,蛇和树,等等)的确是古老的舞台道具。

同样的观点一定程度上也适合于文化相同者的梦之元素。因此,例如,佛陀在梦中的作用对于所有虔诚的佛教徒而言都为相同的作业,正如圣母玛利亚的作用对于所有虔诚的罗马天主教徒而言可能具有几乎相同的意味一样[11]。

上述观点延伸开来也会适用于更小群体的专门文化词汇,梦者是该群体的一个成员,直到梦者是该群体的唯一成员:梦者的自我。

第二节 艺术的语言

我们在本章认为特定个体不仅是他的物质自我而且还是他的语义自我。他是他的物质自我,因为他是一个从物质—能量中获得功力的机械系统,以便保存自己作为一个机械系统避免与其环境形成完全且最终的物理平衡。他是他的语义自我,因为他借助他自己作为框架对行为和反应进行分类和相关联。这样表述对我们前文整个论证的描述或许很不严谨,但是却很有效。

以上观点引导我们在前文根据最省力原则思考人最私密的梦的语言,该观点似乎也适合于艺术这个社会现象的动力学,一旦梦者试图用可被“其他同伴”理解的文化术语表达其梦的情节,我们即将明白这一点。为了方便起见,我们把接下来的论证称作艺术的社会理论。

一、艺术的社会理论

我们回到梦者这个例子,从理论上看他在梦中试图解决他作为社会群体与他作为单位以及他作为文化群体成员之间的冲突。梦的语言包括以目标为导向的作业,其最终感知参照存在于无限可能维度的虚构时空之中。梦剧的情节由梦者最紧急的问题组成,他以自己满意的方式处理这些问题。

我们现在假设梦者力求将其梦剧减少至公共的三维文化舞台,供他人消遣或用作教化。他的梦剧为了得以文明化(即为了根据其观众的文化词汇而编写)必须经历什么变化?

首先,除非梦剧的情节代表了观众人生冲突的解决之道,梦的艺术家根本没有观众因而无法得到社会对其梦剧的认可。另一方面,假如梦剧的情节为观众处理重要问题并且处理得让观众都满意,也就是说观众对自己的问题及其解决方法的本质更加清楚,那么剧院可能会坐满观众。

至于梦者把自己的梦剧编写成文化时空剧,梦者也不过是以适合观众的文化信号来代替他在梦剧使用的个人作业。一旦编剧省略这些可理解的社会信号,他的工作随即完成。因为除了这些文化信号,观众无需更多的信息去了解情节的本质或解决之道的本质。相反,观众只是对于该剧约定俗成的信号作出约定俗成的反应,而且在这样作出约定俗成的反应时,观众会自动解决自己的问题。对于每一位观众成员来说,该剧的文化信号都有意义,在他自己作为行动系统单位与他自己作为社会群体成员之间的成员个人冲突上有意义。

假如观众离开剧场时因为这出戏而开心欢喜,或者陶冶了情操,或者得到了启迪,或者深受感动,我们可以说这出戏就观众的问题而言有关联性,哪怕专业评论家观后却丝毫不知这出戏究竟演了什么。

该出戏实际基本问题是什么,观众本身可能永远不能有意识地知道,的确也没有必要知道。观众只需要对约定俗成的信号作出约定俗成的反应,观众的情绪因而得以“净化”。观众和剧作家都无需知道,比方说,可怕的敲诈者对于观众和剧作家的个人问题“真正”有什么意义;同样的观点适用于那位昏厥的处女以及那位英俊青年,后者为了得到老太太的钱而把她掐死——对于所有这些可能,观众或剧作家都永远无法有意识地理解。这足以说明,文化的“按钮”已按下,文化反应因而在观众中产生,观众用自己的注意力和掌声给这出戏赋予了社会认可——社会认可只与我们所说的这些观众有关,下一批观众可能会收回这个社会认可。

我们说了剧作家和观众都无需知道这出戏的人类社会基本问题是什么。为了澄清这一点,我们举一个完全不同的戏剧例子。例如,有位剧作家孤独一人走在繁忙的社会中,突然听见有噪音在脑海中闪过——这些噪音像是小提琴、簧乐器以及管乐器发出的。他觉得这些噪声很美,虽然他不知道为什么。他用适合于这种噪声的文化乐谱记录下来;他雇了一群演员用小提琴、簧乐器以及管乐器来演奏。观众来了并为此演出所深深打动,他们约定俗成称其为协奏曲。随着观众鼓掌请剧作家上台,观众就给了他社会认可。然而,这出戏对于观众或剧作家在他们个人问题或文化问题上有什么意义,双方都不明白。我们所能说的就是,剧作家用当时盛行的观众文化的语言词汇和语法(即和声与复调)表达自己,作为激起观众反应的前提(正如莎士比亚在其戏剧中按下了他当时的文化“按钮”)。当然,乐评家对于协奏曲意义的看法可能影响曲调演奏的票房收益;但是乐评家无法影响那些听到或吟唱该协奏曲的人,也无法影响那些抱怨“它一直萦绕我脑际”的人。

以上关于音乐的观点同样适用于在帆布上泼洒颜料。无论这些颜料是否描绘了一个人还是一个场景;也无论这些颜料是否就是纯粹色彩本身,即它们在那儿看起来就是任意的色调、形式和排列,这些都无关紧要。画者在画,观者在观。假如画者激起了所欲求的反应,他便得到社会认可,这才是重要的。超现实主义者对他们创作的宣称,或者评论者对他们的赞成或反对,这些都不重要。色彩的“交响乐”,或形式的“交响乐”,或者色彩和形式两者的“交响乐”如同纯粹噪声的“交响乐”一样可以想象。画者在画,观众在观。假如观者对于创作给予“赞同的”反应,那么画者便已经从文化上作出了“表达”。

同样观点还适用于设计、质地、嗅觉和味觉,因为它们中每一个“交响乐”都可以想象。的确,例如,当一个厨师发现越来越多的人对他的烹饪作品作出反应时,他会有理由推测他是在解决更多的问题而不仅仅是单纯表面的饮食问题[12]。一个富有创新精神的新语创造者可能给味觉交响乐创造了一个词语(饭店老板给这个新词语增添了色彩、嗅觉和听觉)。

前文论证也适用于雕刻艺术。米开朗琪罗(Michelangelo)曾经说过,他在一块大理石上看见了大卫,他只不过是把多余的部分从大理石上刻掉(就这么简单!)。我们都知道大卫是谁;可是,就在米开朗琪罗通过雕刻的大理石激起我们的反应时,我们谁能知道米开朗琪罗的大卫是什么?

我们接着论述,我们注意到了当今有一种倾向把诗歌看作是没有意义的韵文。的确,某首诗在这样认为的人看来只不过是没有意义的韵文。毕竟,每件艺术作品,作为一个社会现象,对于特定个体或群体不过就是该个体或群体对它的反应。然而,我们不可以说所有诗歌对于所有人都是没有意义的,就是因为不存在一个诗歌创作的经验法则。或许我们的存在以及这个宇宙的最终现实,只能通过直觉来认知,通过诗歌来表达。甚至所有时代的伟大诗歌都是那些如此认知、如此表达的人的表达;很可能一个文化中伟大诗歌创作就是该文化中最伟大的财富,即使这些创作在任何其他文化看来相比用他们自己文化词汇所表达的创作都是毫无意义[13]。因此,艺术家在许多方面跟在任何“最终现实”领悟上一样都比单纯科学家更有优势。

毕竟,作为科学的科学只不过是科学方法,人们经常对此加以评论;而科学方法只不过是在经验上可证实的语言。另一方面,科学的艺术与任何其他艺术一样是重大问题的知识,是根据特别社会语言讨论和解决这些问题的知识,这种语言是经验上可证实的语言,它在很大程度上是非文化的。假如有人愿意,他可以说艺术包括科学,科学的表达媒介是在经验上可以证实的作业的语言。

这样想的话,科学家与诗人除了在语言上(我们赶紧补充一句,两者语言有很大的不同)没有什么其他不同。自然科学家或数学家在解决自己的客观问题时理论上也在解决他可能还没意识到的个人问题。例如,我们以一位伟大心脏病专家为例,他醒着的每一分钟都在研究心脏及其疾病;假如我们发现这样的一个人本身长年患有心脏病,我们会很吃惊!我们是否可以推理那些研究心智、社会关系、不道德行为、性犯罪或犯罪学的人是否也有类似的问题?[14]

同理,我们可以推测那些从事真正重大的数学和理论物理学问题的研究人员同时在试图解决一些重要个人问题,不过他们本人可能还没有意识到这些问题的个人本质。他们欲求社会接受其工作的动因可能不完全在于他们爱出风头;相反,他们可能在无意识地寻求社会认可他们解决高度个人问题的方法。可能是无意识地欲求社会确认——欲求被告知他的解决方法对他人有意义因而他没有搞错或没有疯癫——支撑了每种语言的科学家通过难免长时间洗盘子来维持生计。

弗洛伊德学派认为,每件艺术品的背后都有一个无意识的动机,每件艺术品都着色了创作者的个人问题。这一说法听起来在所强调的内容方面表述生涩甚至有误。相反,每件艺术品都是尝试用社会术语表达创作者的问题,仅此而已。因此,艺术家在讲述一个故事时,他不是在讲故事;他是在用约定俗成的行动和场景从文化上表达自己。画家在画树时不仅仅像照相机那样复制树木,而是用这幅树画作为其他事物的信号。

至于艺术的重要性,它只是在社会上重要,也就是说,它在文化表达上重要。许多人脑海里都有一部小说,对他而言这是世界上最伟大的小说。除非这部小说在文化上表达出来,不然就无法比较[15]。(同理,假如有人从未去过高尔夫俱乐部,他就无法成为最伟大的高尔夫球运动员。)小说表述出来后可以根据人们的反应加以评判;随后的反应常常要么更有利要么更不利地评判作品。古往今来吸引很多人的作品确实是伟大的作品。然而,那个在智力上通过陈词滥调得到满足的人恐怕最遭人嫉妒。

上述艺术社会理论纯属思辨性的,没有解决艺术经济这个问题,即使我们应该都赞同惜墨如金的表达是艺术必不可少的(“言贵简洁”)。从经验上证实艺术的经济,最难。

因此,例如,荷马的《伊利亚特》在艺术上是经济的吗?《伊利亚特》千百年来对许多人已作了让人满意的表达。此外,我们应该都赞成荷马总是简洁真诚的,他只处理高尚主题却从未自命不凡。但是,这并不意味着他的艺术就存在经济,除非我们采用最省力原则。追溯《伊利亚特》经济的唯一定量证据似乎是,罗斯博士对于《伊利亚特》词语的数量——频率分布研究以及在图2-3中所呈现的该研究。我们记得,这个分布图与任何其他有效交际话语样本的分布图一样,怎么也看不出该分布图与一个伟大艺术作品有关。

那么,或许每个人在其日常社会生活中是个艺术家,或许日常社会生活的经济仅仅包括艺术的经济。根据这个观点,伟大艺术就是日常社会生活的人的自我表达,别人恰好发现他们的表达极为重要。

二、艺术与社会人格

我们刚刚提议在艺术创作与个人社会生活这两者之间没有动力学的二分法。根据所在文化编写自己假定的“真实自我”按照定义就是艺术。当这个编写——无论是故意的还是偶然的,或者有意的还是无意的——用于解决他人问题,它就成了越发重要的艺术,而不管它的社会表达媒介是什么。

至于我们在前文论述梦的语言时涉及的个人“真实自我”,我们认为每个人都生活在他的个人符号世界里,这个符号世界的参照框架就是他的自我。每个人都是他自己符号世界的中心,而且实际是上他自己符号世界的上帝,在这个符号世界里事物对他意味着它们所意味的东西。

我们用下面这个简单例子来阐述个人符号世界的本质。一位年轻人的妻子死于肺结核。在妻子日渐衰弱时,丈夫在后院种植一园玫瑰,好帮他自己从即将到来的痛苦中分散注意力。妻子死后,他的玫瑰园成了他最投入的兴趣所在:他给它施肥、除草和松土。但是他从不邀请任何人来园参观,只有一位朋友例外,这位朋友喜欢这里的每一枝玫瑰却从不碰花,也从不向他索求剪一枝玫瑰。事实上,除了园丁没有人来采花,园丁会来修剪草坪,而且主人不在家时他接到通知会来修剪那些凋谢的花朵。

对于每个人包括这位朋友,这块玫瑰园只是一个玫瑰园。可是,这位朋友本人总是把这片玫瑰园看作仿佛它对于其主人具有私人的符号价值——也就是说,仿佛它对于这位年轻鳏夫的符号世界是一个有着巨大重要性的东西,如同它在功能上代替了这位鳏夫逝去的妻子。

综上所述,我们是否可以推测每个人都是生活在自己独占的“玫瑰园”,即每个人的全部体验世界对他本人而言都有特殊意义,因为他就是他自己符号世界的最终参照框架?

例如,有人选购服装时走进一家店铺,里面陈列了大量来自整个文化词汇的东西。他给自己挑选的就是一次艺术表达,其中颜色、式样和质地对他而言都有符号价值。他在挑选伴侣、图书、娱乐或者房屋时同样如此。我们通过研究这些挑选有望发现此人的本质[16]。当然,任何文学教师必须注意到他的学生对于文学偏好揭示了他们的背景以及他们冲突的本质;聪明的学生无疑也会发现他们老师的背景以及冲突本质。人不能没有揭示其假定的“真实自我”就作出论断或选择。

因此,似乎房屋以及屋里的一切都表明了居住者符号世界的结构——如此明显以至于精明观察者一踏进陌生房屋很可能猜测到房主许多内在本质。滑稽的是,人死了埋葬其躯体时有许多事要做,而他的个人财产要出售或者另作处置。因为没有理由要把这个人的尸体和个人财产一分为二:要么他的尸体也应该出售,要么他的个人财产应该随着尸体一起埋葬,因为他的衣服、书籍、相片等都是他人格的一部分,就像物质碰巧在他死亡时从他的系统中传递一样。的确,人的作品或生意或家庭关系要比他死亡时膀胱里恰好有的水分子更代表他这个人长久的典型的东西。

每个人既生活在他自己的个人符号世界里又生活在物理的物质—能量世界里,鉴于这种观点我们可以适当地提问,这两个世界哪个在先。对于每个人来说,他自己的符号世界在先;因此,就个体而言,语义动力学比物理学语言更重要,即便两者对于幸存显然皆为必需。为何各自有不同符号世界的不同人仍然努力相处融洽——而且确实常常没有意识到符号世界有什么不同——原因在于我们的世界在我们物种语言上(例如,性关系)以及在生物社会连续统的语言上(例如,新陈代谢)都是非常相似的。

有时候,个人私有符号世界与他人私有符号世界,关系可能并非融洽。这种融洽关系的缺乏似乎在精神病人案例上特别明显,精神病人按照定义是生活在他们个人符号世界里,而且很难进入他们的文化世界。例如,我们以一位要自杀的抑郁症患者为例,他有一次走在高高的砖墙上,突然注意到在雨夹雪的冬天有一片小绿叶仍挂在枝条上;他深受鼓舞,没有明显文化上的原因,他开始康复直至重返社会生活。冬天的这片绿叶,在他的个人符号世界里显然如此有意义,对于他人未必有什么文化意义。不过,我们应该不会奇怪,假如在这个人的余生,他在冬天的一片叶子前不由自主地驻足,仿佛在他看来这片叶子代表了神圣的事物,但他可能不再明白为什么。诗人似乎有技巧根据这样的“绿叶”与他人进行有意义的交谈。

上述绿叶有着重要的个人象征意义,这并非独一无二。每个人都有自己的个人符号世界,在这个世界里建造了大量的文化上不经意的场景和事物,不过这些东西对于他本人而言神圣不可侵犯。上述鳏夫和玫瑰园的例子就是一个合适的例证。在和他人打交道时,或许当慎重地反省,每个人都生活自己独居的“玫瑰园”里,不受他人干扰,旁人应当记住他的每个举止每件物品除了有其文化意义之外都有个人隐私之意。

然而,我们设想由于这样或那样的理由有人全神贯注于自己个人符号世界以至于他在文化上被孤立了。被孤立的人为了重返他的文化世界可以采取什么有效步骤?

与此密切相关的是东印度人的建议,大意是人不应该爱(或恨)某个东西,却只是扮演好像这样的行为。这个建议假如认真遵从可以有助于人重返他的文化世界。如果按照字面理解,而它本意当如此,这项建议的意思是,比方说新郎在新婚之夜不应当爱他的新娘,而是仅仅扮演出爱的行为。这并非意味着新郎应该用文化的陈词滥调改编自己,而是他只要应该扮演爱人的角色,即便这个角色是用他的文化来扮演。人的每个其他人际关系的行动也同样如此;而且在扮演这个角色时他应当记得,某个角色只要演得好自会激起特定反应。

印度人的这个建议说明,人在个体符号世界里是孤独的、孤立的以及压抑的,应该扮演出优雅、开心和友好。假如这个人碰巧不知道优雅、开心和友好的特别词汇,他可以学习那些知道的人并且模仿他们,这样做很有好处。一旦此人成功地扮演了这个角色,社会便对这个角色而不是其他东西作出回应。

然而,假如遵从印度人的这个建议,什么是人的“真实自我”?关于这一点,我们记得人的“真实自我”不是一成不变的僵化实体;相反,它是一个“信息中心”、一个“工具作坊”以及一台“计算机器”。因此,在以前孤独和压抑的人已经掌握了优雅、开心和友好的文化动作后,他所在的环境因而就这样对待他,不再把他看作好像是一个独自生活在自己个体符号世界里孤独抑郁的人。现在他被看作是一个优雅、开心和友好的人,他便发现如果继续这样对他会有利,而不是回到他早先抑郁的角色。假如新的角色比旧的更容易,难道他的“真实自我”迟早不会符合他的新角色吗?

因为我们并非总是仅仅扮演我们的本来面目,而且还常常扮演我们应该喜欢成为的样子。通过扮演我们应该喜欢成为的样子,我们可能及时成为我们扮演的样子:至少这就是我们的艺术理论以及社会人格。

我们扮演的角色是文化的。然而,我们选择特别角色去扮演,这揭示了我们的“真实自我”。社会对我们诠释角色的评价衡量了我们艺术的重要性。特定人所扮演的特定角色时间越长,这个角色对他而言就越容易,因为随着他扮演这个角色,他的环境便对角色中的他作出调整。

许多人都欲求成为“伟大的艺术家”。然而,这是为了谁的利益?假如他们提议为了“人类”利益要成为伟大艺术家,他们必须用“人类的”语言解决“人类的”问题。假如,另一方面,他们欲求成为伟大艺术家是为了他们自己的利益,以便把他们应对与同伴冲突而付出的气力最小化,那么他们或许最好仔细察看他们的天赋能力,并且给他们的天赋能力选择最简单的文化角色。这些人在这样做的时候说明了,对于所有人而言所有最伟大的艺术就是他自己生活的艺术,也就是说每个人给自己选择了一个他能够以最小气力扮演的角色。

与前辈们更多的阐述不同,我们没有说:“相信,你就会明白!”我们反而建议:不管怎样,扮演什么,你将会成为什么!外围的微小变化可能影响核心的深刻变化。

三、经验数据

我们以上论述坦率地讲是思辨式的,虽然它最终指向了前几章的理论,为了支撑这个理论前几章呈现了一些经验数据。因为,我们对于梦和艺术所作的论述毕竟只是我们前文对言语所作论述经过必要细节修改后的一个延伸。理论上讲,梦是言语类别拓扑代数排列的几何对应物;梦的几何学是一个抽象空间,其中每个类别就是一个维度。假如我们继续进一步探究这个思辨理论,我们可能认为梦的结构就像精神分裂症患者言语的结构一样,后者根据我们理论在文化上没有意义。一旦梦的术语编写为特定文化术语,结果便是艺术,它对他人的重要程度只是决定于它在多大程度上为了许多不同的人在不同间隔时间内解决不同紧急状况的个人问题。“艺术是情感的宣泄”这个短语在我们理论看来很好理解。然而,在我们看来所有文化行为都是艺术,在速记员与音乐会钢琴演奏家之间没有动力学的二分法。

我们强调的是,所有生命行动都受制于我们前文几章解释的最小值n。换言之,有机体,就其所能够讲述的,只是生活在一个符号世界里,即有机体只是通过它对其感知数据进行分类和关联才能够了解宇宙和它本身,它的感知数据毫无例外都是以有机体自身需求作为参照框架。不论物理学家可以谈论多少操作主义和经验可证实性,他的观察和试验,以及他对之所作的论述,理论上永远都要受制于语义动力学原则,在这个原则下他作业的不同类别n都会是最小值,该最小值受制于辅助条件,前文已作论述。

我们可以大胆地认为言语组织代表了心智结构,言语动力原则适用于所有生命行为和反应,受控于问题所在的维度(例如,一维、二维、三维、n维)。无论这一观点正确与否,时间能证明一切。这是一个可以在经验上证实的问题。

至于我们艺术社会理论,我们的观点是,音乐音符有文化符号价值,它与言语实体的符号价值在动力学上很相似。假如这一看法是正确的,我们当有望发现音符的多样性及重复率在某种程度上类似于我们对于词语所作的研究(参见图2-4)。总之,就时间单位而言,特定音符重复的短间隔比长间隔应该相对更多。

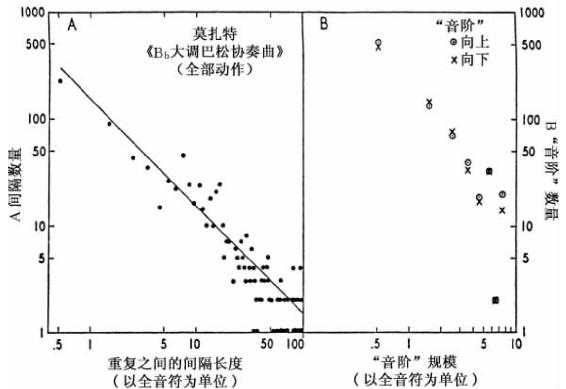

图8-1中是两组数据A和B。数据A呈现了莫扎特(Mozart)的《Bb大调巴松协奏曲》(Bassoon concerto in Bb Major)所有三个乐章中全部巴松音符重复之间长度x相同的间隔数量y(以全音符为单位),这是我的学生小布里奇(C.H.Bridge Jr.)、丹尼尔·斯卡利特(Daniel Scarlet)和威灵(W.S.Wheeling)三位先生所揭示的。图形里的那些点连成线相当近似于理论预期-1.00斜率的理想线条,因而可以说证实了我们的理论。选择这个协奏曲没有特殊理由,只是为了分析更方便,这个初步研究需要限定在没有和弦的连续单个音符中。

图8-1 莫扎特《Bb大调巴松协奏曲》。(A)音符重复之间相同长度的间隔数量;(B)相同长度向上和向下“音阶”的数量。(该数据是指所有三个乐章结合一起的情况。)

图8-1中的B数据是“音阶”长度,即随着曲调在音阶中滑上滑下每个音符及其后面音符之间的音调饱满度。无论是对于向上“音阶”还是对于向下“音阶”,将这两类“音阶”结合起来看,相同规模x的“音阶”数量y之间显然存在普遍的相反线性关系。因此,假如我们记得第二章的钟铃类比——现在变成了巴松类别,那个敲钟精灵在巴松的站点之间走来走去——系统优选较短“距离”的音阶,我认为这在理论上很好理解(我们在第二部分会发现不同距离x的汽车行程数量y之间存在类似的对数关系)。顺便提一下,言语中没有类似的“音阶”,除了口音不同程度的差异之外,它在任何物理感知中没有系统的“滑上”和“滑下”。口音的条理性虽然在以前研究中已作论述但是在本研究中没有论述,它与音乐的条理性和其他言语的条理性是协调一致的。

我们说上述莫扎特协奏曲有其自身文化意义时遇到这个问题:它的意义是什么?为此我们只能回答:演奏这个协奏曲!同样,关于《哈姆雷特》的文化意义,阅读或观看《哈姆雷特》!

虽然图8-1中数据是我们研究的最长音乐作品,但是上列分布图通常见于较短的作品如肖邦(Chopin)《F小调练习曲,第25号第2首》(Etude in F Minor,Op.25,No.2)(797个音符),这是斯卡利特先生所作的研究;以及还见于更短的曲调欧文·伯林(Irving Berlin)《顺其自然》(Doing What Comes Naturally)和杰鲁姆·克恩(Jerome Kern)的《谁》(Who),这分别是由威灵和小布里奇先生所作的研究。在这些研究中我们发现,音符的长度及其出现的相对频率之间成反比例关系。此外,不同八度音音符的频率—分布按照音高降序排列在算术坐标方格中呈大致对称曲线2。

至于文化反应速度和音乐符号适应性这个问题,我们参考塞巴斯蒂安·德·格拉齐亚(Sebastian de Grazia)对于肖斯塔科维奇(Shostakovich)第七交响曲所作的有趣研究3。

我们上述关于音符的论证在理论上同样适用于绘画颜色的多样性和相关领域,也适用于戏剧(以及叙事作品中)人物的多样性及其话语的相对数量和重复率。有关这些文化表达,人们总会听到“太大”或“太小”、“太多”或“太少”、或者“太经常”或“太罕见”等这样的批评,实际上,人们是在默默地诉求一个标准的“适量”,这一点我们将在第二部分再次论述。该“适量”理论上是由本章和前几章提出的原则决定的。

上述关于语言及其他艺术表达的类别多样性和频率的论证理论上适用于所有人类分类行为,包括使用数字的多样性和频率,因为1、2、3……等这些数字毕竟是思考的类别。因此,文化人是否倾向于使用相对较小的数字而不是较大的数字?根据斯克内克塔迪市(Schenectady)弗兰克·本福德(Frank Benford)博士以及巴塞尔市(Basel)弗兰(L.V.Furlan)博士明显独立研究结果,人们的确如此。

弗兰博士1943年汇报了他的一些研究结果,他研究了随意挑选的巨大社会数据样本(例如,人口统计数字、年鉴数字、贸易统计数字等)中出现的最初整数的频率—分布,发现这些最初整数的频率与规模之间存在对数关系与我们研究词语频率—分布的理论预期相距不远4。

我们是否可以说,在这一点上弗兰博士随意挑选的数据可以说明根据问题的智力经济而选择数据类别的效果?数字毕竟是类别的名称。我们在文化词汇中用1来指称长度、持续时间、质量或者货币价值的特别单位可以理解为我们文化话语中长度、持续时间、质量或者货币价值各自出现的频率。

弗兰克·本福德博士1937年汇报了他的一些研究结果,他还研究了工程和物理手册以及物理表格中使用的数字,他发现了我们可能预期的一般类型几何比率5。(他从街道数字等方面得出的几何比率并不让人吃惊,因为正如我们第二部分可以推断出,通常较短的街道比较长的街道数量相对更多,因此较小门牌号码相对更多。)然而,他揭示的自己称其为经验的“异常数字法则”很有意义。本福德博士和弗兰博士提出如何使他们的经验数据合理化将是有趣的研究。

根据我们自己理论,类别就是类别,无论它们是数字还是词语。符号世界似乎就是这样建构的,较小类别比较大类别相对更频繁。即便我们都知道我们根据解决问题的智力便捷而选择单位,不过这对于我们现在的思维还是较为陌生,因为我们能感觉到数字的用途受控于最小值n。从数学上来看,整数1与整数1 000 000都是一样特定的。但是在文化用途上,当1通常指1只狗、1个苹果或100万时,1是否就是更加具有普遍性甚至就是这样用的呢?[17]

不过,武断地推进这个观点不是我们的目的。我们只是说,我们最小值n理论适用于所有各种类别的现存用途,据此来处理体验数据;这些体验数据包括物理学家、化学家和数学家的经验数据。语义动力学包罗万象,人为了明白宇宙看起来是什么样子而不能“脱离它”。因此,每个物理问题也是语义动力学问题(而且根据最终参考,反之亦然)。也不是很难相信,似乎今天离实际功用如此遥远的新出现的拓扑代数可能明天在应用数学上就有价值,这一点可与微积分相提并论,因为新的应用代数好像就是思维的数学。

第三节 人格的语言和结构:第一部分的概要

我们现在忘记前文对于梦和艺术的语言的思考。相反,我们简要回顾前几章的整个内容,前几章构成了我们对语言和人格的研究。

我们的主旨不难表述。所有生命行动就是在源头得以分类且相关联的反应。据此分类和关联所得出的密码或系统就是语言。人类言语不过是一种特殊分类和关联的行动和反应。鉴于我们对言语结构的研究,我们可以说当n个不同类刺激引起了m个不同类反应时,n是最小值,且受制于辅助条件,这在前文已作论述。

然而,最后一句话只是根据特定参照框架才有意义。在当前理论中我们主要参照框架是有机体。我们说有机体是一个自我保存的物理系统,即它不断寻求避免与其环境形成最终且完全的物理平衡,这个物理系统作为一个整体是连续不断的,但是就其部分而言不是连续不断的。

有机体为了保存自己作为物理系统而必须消耗功力,功力就是有机体通过其物理系统于所在环境中获得的能量(该能量就是其养料)。

现在问题是:有机体在生存中要消耗多少功力?我们的答案是有机体要消耗最小可能平均功率(有机体自身估计的),根据定义即为最省力。

最省力这个概念,我们在第一章已作论述。我们当时指出,有机体为了把一生功力最小化,今天不会采用今天将它功力最小化的行动过程,除非该行动过程也会可能导致将来的连续行动过程的可能消耗功力总量对于该有机体而言也是个最小值。换言之,我们可以说,有机体走的路径可能把它自身可能平均功力最小化。为了简便,我们将此观点表述为,所有有机体的行为都是最省力的。

然而,当我们引入将来可能事件这个概念时,有机体为了以最省力而幸存必须对此事件进行评估,那么有机体必须有如下这些机制:(1)获得所在环境信息的机制,以及(2)根据该信息评估将来可能环境的机制。这反过来就意味着,正如我们第五章解释的,有机体必须有(1)获得信息的感知机制,以及(2)与感知数据有关的伪逻辑自我一致关联的单位系统,该系统能够改变其关联的术语;这个单位系统我们界定为心智。因此,假如生命要最省力地存在,感知和思考是生命的前提,(因此,对于该有机体,心智对生存最为根本)。感知和思考的力理论上讲是最小的——心智中类别和关联的数量及术语理论上也是最小的。

鉴于以上论述,显然有机体幸存的全部问题同时以好几种不同参照框架而成形,为了方便起见,我们将这些参照框架称作不同现实,因为那就是框架在有机体面前的表现。第一个框架或现实就是整个时刻连续统及其内容,包括该有机体的物质—能量;这类现实只是作为一个理论构想而存在,我们已将之称为首要现实。第二个参照框架或现实是一个物质—能量的质量对于另一个的物理反应,我们称其为第二现实;这个第二现实是有机体的感知,代表了该有机体与环境以及自身组成成分之间的最后接触。第三个参照框架或现实是有机体自身关联或心智的系统单位,我们称其为第三现实;例如,看到一只狂犬可能让人想到会被咬到,这个预料对于此人而言就是第三现实。所有这三个现实对于所有有机体而言似乎都是必须的(人以及其他社会有机体还有第四或文化现实,这在第七章已作解释)。

我们暂时来详细论述一下个体心智或第三现实。显然,单凭那个构成特定个体心智的感知和思考机制本身无法解决他整个一生中以最省力(即最小平均可能功率)而幸存这个问题,除非该个体知道他整个一生有多长。因为人实际上无法把他因时消耗平均功力最小化,除非提前知道这个时间有多长。因此,我们遇到了有机体以最省力能活多长时间这个哲学问题。我们企图通过以下方式解决这个问题,即假定特定生命的长度虽然不可预测却是有限的固定的,而且个体就其能够评估将来可能性范围内将其未来之力最小化。该假定虽然对于我们整个论证是足够的,但是为了论证的完整性,我们简要探究另一个可能性。

生命长度有限固定却不可预测这个假定不仅仅是个假定。因为,在界定有机体时,我们也假定自我或身份点的存在可用作有机体的框架原点,有机体一生中物质—能量根据这个框架原点企图以最省力来保存自己不与环境形成最终的完全的物理平衡。

我们第三个也是最后一个假定是,存活在地球上不同有机体的全部数量N是固定的,假如只是作为一个上限值。

然而,前文假定只提供了一个背景,我们对此要反问:力的确是所有生命过程中最小化的吗?显然我们整部最省力原则论文取决于客观论证,力最小化,事情总是如此。

在广阔共时的生物社会群体中存在一个物种,称作智人(homo sapiens),他们成员之间彼此交谈:也就是说,成员彼此之间借助传统噪声激起对方的反应。

我们已经分析了这些传统噪声,发现它们是有条理的,发现它们受制于力之经济的一个基本原则。

我们来回顾一下对言语过程的经济所作的研究。我们在第一章作初步简介后,在第二章开始研究不同词语的数量n及其出现的频率f还有每个频率为f的词语的不同意义数量mf。我们发现在n、f和mf之间存在条理关系,我们在言者和听者对立经济的基础之上对此进行合理化分析。我们在第二章还发现,词语重复的方式是把它们说出来时所需的功力加以因时平均分配。

我们在第三章以形式—语义平衡为标题进一步探究了词语频率与意义频率的平衡。我们在本章借助工具类比合理分析了许多组数据得出以下发现:首先,相对较小且更容易的言语实体往往相对使用得更频繁——简略法则;其次,在言语的置换和创新中自始至终存在效益递减法则,该法则的行动方向是,执行特定言语工作不同任务m的不同言语实体或置换的数量n越来越少。效益递减法则有或者包括三个推论原则:(1)多能经济原则,根据此原则最常用词语的不同意义数量通常在增加因而增加了它们的使用频率;(2)置换经济原则,根据此原则在设法创造新的言语实体之前使用更加简单的言语实体置换;(3)特化经济原则,是指创造新言语实体。我们说明了,这些原则不仅适用于词语还适用于音素和词素,一般而言,受制于所说的条件限制,语言中较古老的成分是更小且更常用的成分,它们也更多用于置换中,有更多的意义。

我们在第四章转至儿童言语这个问题,发现儿童使用词语的多样性及频率与成人言语一样。我们在本章还遇到了言语“起源”这个古老问题,我们在回答这个问题时指出,我们祖先中第一个用约定俗成噪声激起约定俗成反应的人就是人类言语的发起人。因为一旦社会群体有了一套约定俗成的噪声和反应,那么上文提及的简略法则和效益递减法则会自动阐述这组噪声。

我们在前几章主要把言语看作是言者的表达,即一个人对另一个人的行动。不过,我们在第五章中把该命题转了过来,我们借助一些有利数据把言语看作是听者的感知。我们在本章首先论述了感知系统的经济这个问题,接着论述了力或可能功力的意义,我们后来在第七章用文化术语继续论述这个主题。我们在第五章论述一方为更加普遍关联的经济与另一方为更加具体关联的对立经济两者之间的平衡,该论述是我们整个论证的一个关键点,因为我们从中直接推断出所有感知和思考的最小平均可能消耗功率(即最省力)这个概念,该推论在经验检测中得到证实。

我们在第六章界定了有机体,论述了有机体生命长度以及一定时期存活的有机体数量N这个问题。我们还说明了,我们的原则给生物进化提供了一个充足的解释,正如J.C.威利斯数据中所表明的。

我们在第七章论述了人类社会群体约定俗成的社会信号系统的现实,即第四或社会现实,该群体通过相同作业在不同程度上对于相同客体而行动。本章一开始论述了人类性行为,它是广泛实践的社会行为,它的客体和作业广为人知;本章最后论述了精神分裂症,它是非社会行为,其动机和作业几乎不为“其他同伴”所理解。我们在第七章以及基于我们到第七章为止的所有论证,我们说,我们深信的就是语义动力学的这些原则。

接下来就是现在的第八章,对于梦和艺术的语言进行了思辨式假设,我们对此已作陈述,以免有人指责我们忽视了“社会中更美好的事物”(与大多数经验主义者不同,我们不会被人指责成忽视了人的灵魂)。

那么,这就是我们现在对前八章的总结,其中,我们还对语言和人格结构这个问题的提出和回答规划了一条新的道路。

无论我们对这一点的论证正确与否,只有时间能够说明一切。因为本书作者在可能得出一个综合结论之前不得不挖掘出大量经验数据并对之加以合理化分析,该论证几乎不可能完全没有这样或那样的错误。不过,单凭数据就应该为他人提供了一个有用的靶子。假如我们对于第六章中那些哲学问题的回答站不住脚,我们想这些问题依然存在。

另一方面,我们不要忘了本书的基本目标不是为了呈现言语数据。相反,我们主要目标是证明最省力原则在所有生命过程中的普遍有效性。虽然我们为了证明我们的最省力原则已经对语言和人格结构这个主题建构了一个详尽假说,但是我们从未宣传这个特定假说是必须的。

因为假如我们最省力原则果真有效,我们对此深信不疑,那么它的作业在任何生命现象中都应该是辨别得出的。我们已经探讨了言语现象,正如我们一开始就坦白的,因为分析言语现象对本书作者而言是最容易的。

为了表明最省力原则的有效性能够从其他数据中得到证明,我们开始了一个全新的论证,来分析一个密切相关却完全不同的现象:人类社会关系这个现象,我们称其为种内平衡情况。

我们在结束第一部分开启第二部分时要牢记一件事:今天的宇宙就是昨天的宇宙,也是明天的宇宙,不管科学家和诗人怎样看待这个宇宙。经验主义的回答中没有哪一种是最终答案;任何一种回答所能期待的,最多就是比起前辈在理性上更容易被接受。

[1]例如,“放下幕布以示两个小时消逝了。”

[2]不过,这样的舞台具有时空舞台的所有语义属性,只要观众的想象力反应适当。虽然乍一看我们可能觉得这样的舞台在物理上无法实现,可是不要忘了言语流只不过是文化噪声的二维连续统,听众在时空里对之作出“适当的”反应。言语流就是这样的一个“舞台”。

[3]同样的观点经过必要更改适用于作为一种空间的言语流,虽然它假如依据文化语言而成形则维度有限(参见第七章)。

[4]当然,梦在物理上可能不正确。手指扭动表示具有了物理上完美的飞行机制;鼻孔扭动表示具有了鱼鳃。

[5]假如读者摸头发、手指或任何身体部位,他可能同时说:“那是属于我的”和“那就是我”。我们提及这一点,因为,说“许多东西之一”要比同时看见一个和许多东西容易得多。

[6]根据这个观点,梦可能就是建立在附属戏剧基础之上,后者“在无意识中如此根深蒂固”以至于梦者永远不了解它们(例如,癌症中细胞独立行动,不管整体的健康,可能代表语义系统的崩溃,作为个体的人不知道它的本质)。

[7]同相这个短语并非总是意味着越来越大的振荡,或“被迫的振荡”。在横割锯两端同时工作的两个人是同相的,振荡的幅度相当稳定;在工厂流水线作业的工人也同样如此。一般来说,当a的行动激起b的反应,b的反应又激起了a的行动,a和b就是同相。

[8]两个人可能合作形成同相。例如,男孩不经意中遇到女孩并且偷吻了她,从而激起了女孩对他的爱抚,因而更加激起了男孩的反应,就这样直到女孩怀孕——与她的父母处于敌对之相,她离开父母为了和男孩在一起且建立一个新的社会系统,这使得他们更加处于同相状态,直至彼此不分,假如一方死了,另一方也死去。

[9]狂躁抑郁型精神病的狂躁之相可能常常表现的是,他与自己同相,对自己笑以及与自己或他人说话时懒得等人回答。这样一个相的系统不断得到建造直到过于活跃的巅峰,该巅峰代表了新陈代谢能力的极限。从这个过于活跃的巅峰来看,外界其他方面的确都显得单调乏味;然而人必须进入这个单调的世界,这既是由于他需要营养食物,又是由于他假想的同伴不能把他举得更高了。

[10]就性行为而论,手淫的主要缺点以及或许唯一缺点在于,手淫者会因而与自己在性欲上处于同相,并进而演变成性的“自给自足系统”。

[11]假如我们正确地读懂了卡尔·荣格(Karl Jung),他在其著作中已经给出相同的暗示;例如,美洲印第安人对于美国女孩正如同浮士德(Faust)对于德国女孩一样具有相同的象征意义。

[12]一位从太平洋战区回来的老兵告诉我,与我们现在的论著没有任何关联,他在劳军联合组织工作站有一次领到了一点生菜、西红柿、三明治和一杯牛奶:“所有这些东西不值二毛五分钱,可是在我看来它却是(原文如此)比我这几个月吃的任何东西都要有意义;我几乎哭出来了。”准备这份三明治的人无意中按下了某些“文化”按钮。

[13]我们提到了艺术家的重要性而不是文学或美术的教授的重要性。已故的乔治·莱曼·基特里奇(George Lyman Kittredge),是哈佛大学曾经辉煌时期后半期的英语和比较文学教授,经常背后被指责为“不是在教莎士比亚的美,而是把教学时间都花在了教莎士比亚词语当时的词意上了,然而却没有谁在意这些词意。”在我看来,基特里奇先生(就像每位人文和美术的教授一样,经过必要修改的话)的唯一任务就是教莎士比亚词语在莎翁时代的意义;其余的工作是莎翁的事。作为基特里奇先生曾经的一个学生,我认为基特里奇先生和莎士比亚先生各自的工作都非常精彩。

[14]一位全身心研究母语法则的人曾经被一位洞察力强的心理学家问及,他是否已经发现了其母语法则的相关东西。

[15]因此,有人可能不赞成莱辛(Lessing)通过他的《艾米利亚·嘉诺蒂》(Emilia Galotti)中的人物康迪(Conti)(第一幕第四场)所表达的观点:“或者,普林斯(Prince)您知道吗?拉斐尔(Raphael)要是不幸生下来没有手就不会成为最伟大的绘画天才了。”

[16]服装和房屋等在弗洛伊德学派看来象征了梦者在梦中的人格,假如我们对该学派理解正确的话。

[17]我们十进制的基数10与我们十个手指的关系相比它与我们通常使用最大数字(约10万)的log e之间的关系来看,后两者关系更大。假如我们体验只是延伸到几百,那么基数2、3或4可能更方便;假如我们体验详细地从1延伸至1亿,比10大的基数可能是经济的。实际上,我们在处理大数字时,比方说百万或十亿,我们通常以较小单位来考虑,再附加上millions或billions。