-

1.1前 言

-

1.2第一章 哈贝马斯及其《公共领域的结构转型》

-

1.2.1一、哈贝马斯简介

-

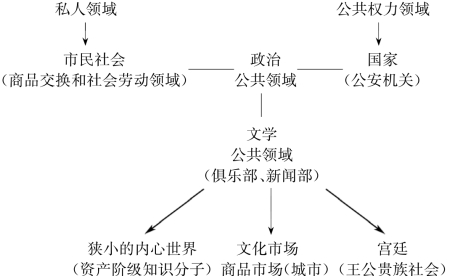

1.2.2二、资产阶级公共领域的基本理论

-

1.2.2.1(一)资产阶级公共领域的概念和特征

-

1.2.2.2(二)资产阶级公共领域的起源、发生和类型

-

1.2.3三、资产阶级公共领域的社会结构与政治功能

-

1.2.3.1(一)公共领域的社会结构

-

1.2.3.2(二)公共领域的政治功能

-

1.2.4四、资产阶级公共领域的结构转型

-

1.2.4.1(一)公共领域社会结构的转型

-

1.2.4.2(二)公共领域政治功能的转型

-

1.2.5五、《公共领域的结构转型》的价值与局限

-

1.2.5.1(一)《公共领域的结构转型》的理论价值

-

1.2.5.2(二)《公共领域的结构转型》的局限性

-

1.3第二章 雷蒙德·威廉斯的《文化与社会》

-

1.3.1一、雷蒙德·威廉斯和《文化与社会》写作的缘起

-

1.3.1.1(一)雷蒙德·威廉斯及其研究简介

-

1.3.1.2(二)《文化与社会》写作的缘起

-

1.3.2二、《文化与社会》的主要内容

-

1.3.2.1(一)关键词阐释

-

1.3.2.2(二)关于大众的、文化的几个重要理论问题的思考

-

1.3.3三、《文化与社会》的理论研究特点

-

1.3.3.1(一)中肯、温和的批评态度

-

1.3.3.2(二)凸显“对比”的写作手法

-

1.3.3.3(三)重视“语言”的运用

-

1.3.3.4(四)“开放、实事求是、面向未来”的研究心态

-

1.3.4四、《文化与社会》的影响及意义

-

1.3.4.1(一)对文化研究的影响及意义

-

1.3.4.2(二)对特里·伊格尔顿文化思想的影响

-

1.3.4.3(三)对中国文化研究的影响及意义

-

1.4第三章 约翰·费斯克的《理解大众文化》

-

1.4.1一、《理解大众文化》的写作背景及理论渊源

-

1.4.1.1(一)《理解大众文化》的写作背景

-

1.4.1.2(二)《理解大众文化》的理论渊源

-

1.4.2二、《理解大众文化》的主要内容

-

1.4.2.1(一)“大众”及“大众文化”的概念

-

1.4.2.2(二)大众文化资源——大众文本的特征

-

1.4.2.3(三)大众文化的生产和消费

-

1.4.2.4(四)大众文化的抵抗功能与社会变革

-

1.4.3三、《理解大众文化》的理论意义与局限

-

1.4.3.1(一)《理解大众文化》的理论意义

-

1.4.3.2(二)《理解大众文化》的理论局限

-

1.5第四章 爱德华·萨义德的《东方学》

-

1.5.1一、萨义德及其《东方学》基本情况概述

-

1.5.1.1(一)萨义德的生平、著作概况

-

1.5.1.2(二)《东方学》的理论渊源

-

1.5.1.3(三)《东方学》的写作缘起

-

1.5.2二、《东方学》内容阐释

-

1.5.2.1(一)东方主义的含义

-

1.5.2.2(二)东方主义话语系统的形成

-

1.5.2.3(三)东方主义话语系统中的“东方”:想象性存在

-

1.5.3三、《东方学》的理论研究特点

-

1.5.3.1(一)跨学科、跨文化的广阔研究视野

-

1.5.3.2(二)大量而具体的文本分析

-

1.5.3.3(三)独特的政治文化批评视角

-

1.5.4四、《东方学》的贡献、局限与影响

-

1.5.4.1(一)《东方学》的贡献

-

1.5.4.2(二)《东方学》的局限

-

1.5.4.3(三)《东方学》对中国文化研究的影响

1

当代西方文化批评理论名著研究