二 屡战屡败:从杭州湾到扬子江

道光帝此时决定的“抚”,与他在战争初期主张的“抚”,含义并不相同。一年半之前,他并没有打算接受英方的条件,一切举止与古已有之的“抚夷”方式并无二致。一年半的战争使之明白,不作点让步不行了。

用今天的政治概念来衡量,以对方条件的全部或部分来停止战争,无疑是“投降”。可在当时人的心中似乎还不这么看,认为仍是“抚”。这不仅是为了“天朝”的面子,还因为在中国传统的政治术语中,“降”意味着向敌方的臣服。

然而,被“逆夷”打痛而屈行“抚”计,到底是一件痛苦的事情。作为“天朝”官员的刘韵珂由“剿”转“抚”都经历了一番思想的挣扎,身为“天子”的道光帝更是心有不甘。

1842年5月9日,耆英到达杭州。

按照道光帝“先剿后抚”的如意算盘,由扬威将军奕经主持“剿”,获胜后由钦差大臣耆英主持“抚”。[84]然而,耆英的到来,似乎给奕经一大刺激,于是他接连向道光帝奏报定海烧英船获胜、英军为其逼迫而放弃宁波、清军即将进攻镇海……这一连串的“好消息”,使道光帝振奋,暗生怀疑不必行“抚”计。与奕经相反,耆英一到浙江便陷于失败主义泥淖,上奏时情绪悲观失望,很为道光帝不喜。当英军稍有动作,耆英决计立刻实行“羁縻”,而不遵照“先剿后抚”之旨意时,道光帝的不满又超出了容忍的极限,于5月25日下旨:

耆英著仍带钦差大臣关防,驰驿前赴广州将军之任。

(伊里布)即交奕经留营差遣,如无可委用之处,即一面奏闻,一面饬令回京。[85]

道光帝停止了耆英、伊里布的使命,浙江的一切大权仍归之于奕经。这又让人想起伊里布的那位颇有政治经验的家人张喜,他不愿随主子南下,恰是预见了这一局面。

可是,就在道光帝幡然改计之时,英军又发动了新的规模空前的攻势。

早在1841年冬,英军就决定于次年春季发动扬子江战役。这一行动计划最初是由前任全权代表义律提出来的,[86]后得到英国政府的批准,为此训令印度政府于1842年4月集中其一切可能调动的军队于新加坡,然后“割断中华帝国主要内陆交通线的一个据点”,即扬子江与大运河的交汇点镇江。[87]可以看出,这种战法相较于战争初期的占领海岛、封锁海岸的决策,更能击中清王朝的痛处。

然而,到了1842年5月,天气转暖,南风司令,印度方面的援军仍未抵达,全权代表璞鼎查尚在香港。驻在浙江的英国远征军海军司令巴加、陆军司令郭富决定不失时机地展开攻势。为了弥补兵力的不足,他们放弃了宁波和镇海,仅在镇海城外的招宝山驻以最低限度的部队。这一撤兵行动又产生了我们先前提到的奕经对军情的谎言。

尽管奕经在奏折中将英军撤离宁波称为“计穷智竭”,但内心并不因此平静,反而更加紧张地注视着英军下一步的行动。当乍浦开战的消息传来,他不免惊骇失色。

乍浦是浙江省平湖县下属的一座小城,位于杭州湾口的北端。因其地理形势的重要,清军入关南下后,派防八旗兵,领以副都统。在行政体制上,乍浦城内的正二品大员之于平湖县,如同厦门城内的提督、同知之于同安县一样,又是一则特例。

鸦片战争开始后不久,1840年7月24日,中英在乍浦发生了一次小规模的军事冲突。[88]此后,乍浦一直是清军的海防重点。定、镇、宁三城失陷之后,为浙江驻兵最多的地区,有八旗驻防兵、本省派援兵、陕甘援兵、山东雇勇、本地雇勇,共计约7000人。[89]

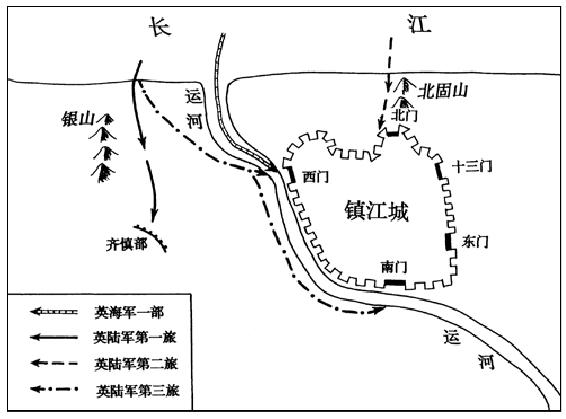

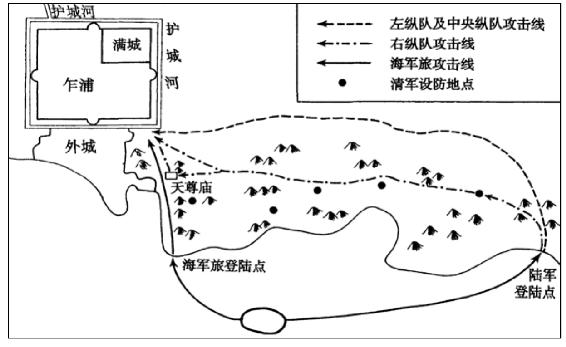

图十 乍浦之战示意图

英军自1842年5月7日撤离宁波后,于13日集结于黄牛礁。这支部队共有战舰7艘、轮船4艘、陆军2000余人。[90]可以说,已经集结了浙江地区英军的绝大多数兵力。[91]由于风潮的影响,英军于17日到达乍浦一带海面。在进行了一番侦察后,18日,英军发动了进攻。

从英军军官的回忆录中,我们可以看到一份作战地图。[92]该图清晰地显示了英军在乍浦依旧采用海军炮击正面、陆军侧翼包抄的老战法。

尽管自1840年秋以来,乍浦一直是浙江清军的布防重点,开战前兵勇集结达7000余人。但是,它缺乏诸如厦门、定海、镇海那样的防御体系,唯一值得一提的工事是城墙,据英陆军司令郭富的报告,“城墙并不像预计的那样高、那样完好”;战斗中最为重要的火炮数量也很少,仅有60位(其中11位是铜炮),相当于厦门的十分之一,不到定海、镇海的百分之四十。加上守将并未想到英军会从东南高地发动进攻,防御作战时指挥十分混乱。

尽管如此,英军在攻占乍浦时付出的代价却远远超出了厦门、定海和镇海,共有9人毙命,55人受伤,为鸦片战争历次战斗的第3位。如在天尊庙,一些清军仅仅凭借房墙以轻兵器作顽强抵抗,击毙英陆军中校汤林森(Tomlinson)等人,直至该庙被英军的火炮夷为平地。大多数清军在战斗中逃跑;而乍浦驻防八旗官兵的拼死作战又使英军震惊,这里有他们的家,有他们的家人,他们不能逃,也无处逃。一出出全家自杀的悲壮行动,显示了他们的不屈性格。[93]

战火由钱塘江南岸燃至北岸。英军将进攻嘉兴、杭州的流言,使浙江的军政大员们胆战心惊。当英军的舰船出现于海宁州的尖山时,杭州城内人心惶惶,逃难的民众阻塞了河港。然而,5月28日,即英军攻占乍浦的第10天,全体撤离,继续北上,其下一个目标是江苏省宝山县的吴淞(今属上海市)。

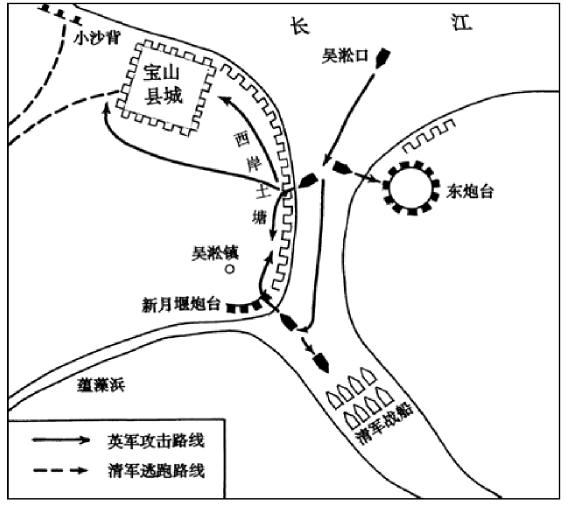

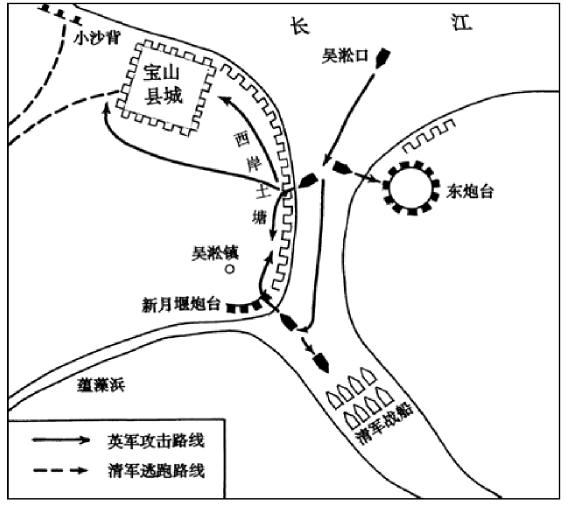

吴淞位于黄浦江入长江处,是上海的门户,也是长江防御的第一道屏障。宝山县城距吴淞口西岸仅2里,面临长江。

自1840年7月伊里布闻警带兵设防后,吴淞一直是江苏的海防重点。江苏的最高军政长官亲自坐镇于此,直接指挥。[94]江南水陆提督陈化成更是坚持住在炮台旁的帐篷里,枕戈待旦。如是者近两年。在他们的领导下,吴淞的防御工事和武器装备发生了面目全新的变化。[95]

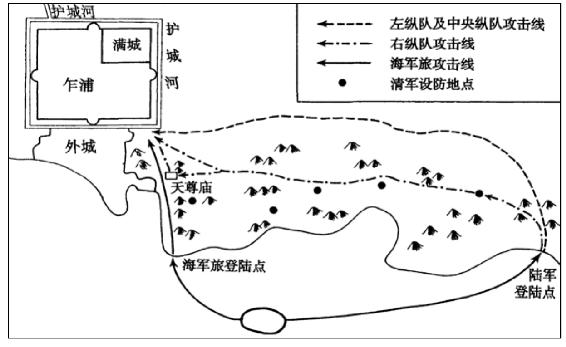

吴淞的防御体系完全可以与厦门、定海相媲美,其具体部署为:

一、西岸土塘一带共设火炮134位,[96]新月堰炮台设炮10位,驻兵1000余名,由江南提督陈化成督率指挥。土塘之后,设有营帐,驻有陆路接应的第二线部队。

二、东岸土塘及炮台,设有火炮20位,驻以防兵1000余名,由川沙营参将指挥。

三、宝山县城安设大、小火炮50位,驻以防兵2000名,两江总督牛鉴亲自坐镇此地。

四、宝山县城西北约3里许长江岸边的小沙背,驻以防兵700名,由徐州镇总兵王志元督率,以防英军从侧翼绕袭。

五、师船、民船、仿制轮船皆部署于土塘之内的黄浦江,以防英军直入内河。(以上部署可参见图十一)

图十一 吴淞防御、作战示意图

就已经发生的鸦片战争诸次战斗而言,这样的防务抵挡不住英军的攻势,可此时的战场总指挥新任两江总督牛鉴却毫无觉察。他充满自信地制定了具体细微却又实属闭门造车的应敌方案。[97]这种不切实际的计划本是那个时代一切未历战场的官僚们的通病,无须细加评论,但其张大其志的言辞又熨贴地舒展了道光帝那颗紧揪的心、赞其“水陆交严,深得以静制动之法”。[98]

牛鉴的自信不使人奇怪。这位甘肃武威人士,出身科甲翰林,做过言官,放过外任,从不知“ 咭唎”为何物,做事的气度自然像前面提到的颜伯焘、裕谦等人,与当时的绝大多数官员融为一体。他一生中的关键,在于1841年黄河决堤,大水包围河南省城开封,惊慌失措的河道总督倡言迁省城于善地,时任河南巡抚的牛鉴镇定自若,力主“省城可守不可迁”,上奏曰:“若一闻迁徙,众心涣散,孤城谁与保守?”[99]黄水退去之后,他的这种处变不惊的非凡气质并没有从道光帝的心目中退隐。当裕谦出缺之后,便毫无犹豫地晋其为两江总督。江苏毗邻浙江,此时一片慌乱,不正需要一位每遇大事有静气的长官吗?

咭唎”为何物,做事的气度自然像前面提到的颜伯焘、裕谦等人,与当时的绝大多数官员融为一体。他一生中的关键,在于1841年黄河决堤,大水包围河南省城开封,惊慌失措的河道总督倡言迁省城于善地,时任河南巡抚的牛鉴镇定自若,力主“省城可守不可迁”,上奏曰:“若一闻迁徙,众心涣散,孤城谁与保守?”[99]黄水退去之后,他的这种处变不惊的非凡气质并没有从道光帝的心目中退隐。当裕谦出缺之后,便毫无犹豫地晋其为两江总督。江苏毗邻浙江,此时一片慌乱,不正需要一位每遇大事有静气的长官吗?

1842年6月8日,英军抵达长江口外的鸡骨礁。这支舰队共有战舰8艘、武装轮船6艘、运输船14艘,运送陆军约2000人。6月16日凌晨,英军进攻吴淞。舰队分为主力舰队和轻型舰队,主要攻击方向是吴淞口西岸清军各阵地。中午12点后,英运输船载运陆军部队在吴淞西岸登陆,兵分两路进攻宝山县城,由于清军已撤退,英军不费一弹占领宝山。此战,英军被击毙2人,受伤25人;清军阵亡陈化成以下88人。[100]

许多记述鸦片战争的论著,将吴淞之战的失败,归罪于两江总督牛鉴、徐州镇总兵王志元的逃跑。这种说法,细细究之,是受了《道光洋艘征抚记》、《中西纪事》、《夷氛闻记》的影响。这些著作皆称陈化成初战获胜,击沉敌舰,毙伤英军,若不是牛鉴、王志元的逃跑,战斗极有希望获取胜利。这一说法很可能源自牛鉴本人战后“先胜后败”的谎报。而从战斗的实际经过来考察,清军自始至终处于不利的态势,并不存在获胜之机。

其次,以上著作皆称英军正面攻击不利,绕袭由王志元防守的小沙背。查英军战前确有从小沙背突破的计划,但因该处泥滩绵长碍于登陆,便放弃了这一方案。至于《中西纪事》称英军由东炮台登陆向西攻击,更是混淆了地理位置。位于黄浦江东岸的东炮台,与西岸土塘没有陆地连接。

那么,牛鉴、王志元的逃跑究竟对战斗起到什么作用?

牛鉴驻守于宝山县城,战斗打响后,率兵出南门增援陈化成。当行至校场时(距陈化成的指挥位置已经很近了),突遭英舰炮击,“随兵被击毙者十余人”,他立即逃往宝山县城,[101]随后又逃往嘉定。从作战经过来分析,牛鉴临阵脱逃,虽不可能改变土塘前线的战况,但也放弃了督部对敌登陆水兵进行反击的机会。当然,牛鉴坚持战斗,战斗的时间会延长,英军的伤亡会增加,但战斗的结局似不会改变。[102]

王志元驻守宝山县城西北的小沙背。据战后调查,王志元曾率亲兵30名前往应援,于中午返回,对部下说,西岸土塘已失守,宝山县城亦陷,小沙背地僻兵单,于是指挥西撤。[103]王志元的说法自是为其逃跑寻找理由,但他对吴淞战败应无责任当为事实。

鸦片战争之后的著作家们,之所以将吴淞战败的责任加之于牛鉴、王志元,是因为他们不了解吴淞的地理形势和清军的布防,不了解英军的攻击方向和兵器性能;更重要的,是因为他们对陈化成英勇殉国的景仰和对牛鉴、王志元苟且偷生的鄙视。这种爱忠憎奸截然分明的价值观念,使他们在未能弄清全部事实之前(在当时的条件下弄清全部事实也是难以办到的),就不正确地夸张了某些具有一定真实成分的传说,使历史的真实变得模糊不清。

然而,他们的这种爱憎强烈的忠奸矛盾的叙说,更符合当时和后来人们的心理状态和思维习惯,更富有戏剧性,因而得到了广泛的传播和普遍的接受。

就在英军攻陷吴淞、宝山的当天晚上,其海军司令巴加和陆军司令郭富期待已久的援军开到吴淞口外。

1840年6月英国远征军抵达广东海面时,其兵力为战舰16艘、轮船4艘、运输船27艘,陆军及可用于陆战的海军人员约4000人。此后,其兵力一直处于变化之中,但变化的幅度不大。[104]至1842年1月,英国远征军有战舰17艘、轮船6艘、陆军4942人。

尽管英国政府要求援军于1842年4月到达,但实际到达时间却晚了一些。为了不失时机地发动攻势,英军放弃了宁波和刚刚攻陷的乍浦,而其在香港、厦门鼓浪屿、定海、镇海招宝山弱小的驻防军,也使两位总司令有后顾之忧。1842年5月,情况急剧变化。

据刚刚成立不久的香港政府的统计,1842年5月15日马德拉斯土著步兵第37团(军官20人、士兵400人)搭船由香港回印度。而于5月14日至6月22日从印度等处开来36艘运输船,载送马德拉斯土著步兵第2、6、14、39、41团,还有孟加拉志愿兵团、工兵、印度炮兵等部,[105]共计6749名。[106]6月5日,英国皇家海军运兵船贝雷色号(Bellesile)开到香港,运来了皇家陆军第98团800余人,先前到达的皇家第18、26、49、55团的缺额部分700余人也同日到达。[107]英国陆军在得到这次增援后,步兵团共有11个,加上炮兵、工兵等部,总兵力在12000名以上。

海军舰船增援的具体到达日期尚不清楚,但可以肯定,大批舰船与陆军同期到达。据一英军军官的回忆录,到1842年8月,英军在华海军舰船为,战舰25艘:

| 皋华丽号(旗舰) |

炮72门 |

| 复仇号(Vindictive) |

炮50门 |

| 布朗底号 |

炮42门 |

| 坎布雷号(Cambrian) |

炮36门 |

| 北极星号 |

炮26门 |

| 戴窦号(Dido) |

炮20门 |

| 摩底士底号 |

炮18门 |

| 哥伦拜恩号 |

炮16门 |

| 克里欧号 |

炮16门 |

| 流浪者号(Wanderer) |

炮16门 |

| 巡洋号 |

炮16门 |

| 女神号 |

炮4门 |

| 保皇党人号 |

炮10门 |

| 伯兰汉号 |

炮74门 |

| 塞利亚号(Thalia) |

炮44门 |

| 安度明号(Endymion) |

炮44门 |

| 加略普号 |

炮28门 |

| 先锋号 |

炮26门 |

| 培里康号 |

炮18门 |

| 哈利昆号(Harlequin) |

炮18门 |

| 基尔德斯号(Childers) |

炮16门 |

| 冒险者号(Hazard) |

炮16门 |

| 黑獾号(Wolverene) |

炮16门 |

| 巨蛇号(Serpent) |

炮16门 |

| 阿尔吉林号 |

炮10门 |

轮船14艘:

| 伯劳西伯号(Proserpine)(铁质) |

复仇神号(铁质) |

| 弗莱吉森号(铁质) |

伯鲁多号(铁质) |

| 麦都萨号(Medusa)(铁质) |

驾驶者号(Driver)(木质) |

| 威克森号(Vixen)(木质) |

阿克巴号(Ackbar)(木质) |

| 西索斯梯斯号(木质) |

奥克兰号(Auckland)(木质) |

| 皇后号(木质) |

谭那萨林号(木质) |

| 梅姆隆号(Memnon)(木质) |

洪哥厘号(木质) |

此外还有运兵船6艘、医院船1艘、测量船2艘。[108]雇用船约60艘。[109]

由此可见,英国远征军的海陆总兵力达到2万名。[110]这在西方的殖民扩张史上是一支罕见的强大军团。

英军在得到增援后,除加强香港(调派1团)、厦门鼓浪屿、定海(调派1团)、镇海招宝山的守军外,主力源源北上,直入长江。

1842年6月19日,吴淞、宝山的英军得到第一批增援后,沿黄浦江水陆并进,占领被清方放弃的上海。随后派轮船溯江上驶,直逼松江地面。6月27日,南方开来的援军大部抵达吴淞,英军又从上海撤离,留军舰2艘封锁吴淞口,主力编成1个先行舰队和5个纵队(共计战舰12艘、轮船10艘、运兵船和运输船51艘、陆军4个旅近7000人)[111],7月5日,浩浩荡荡航行扬子江,直取镇江。

镇江,古称京口,北濒长江、西临大运河,是交通的枢纽,航运业的中心,也是长江下游一大繁华城市。

就民治而言,镇江本是府城,而常镇道亦驻于此地,可见其非同一般;就军治而言,清军入关南下后,一直在此驻扎重兵,并于1658年设京口将军,以对付郑成功等反清势力。1757年,撤京口将军,改为副都统。至鸦片战争时驻防八旗兵为1185人。[112]

尽管鸦片战争刚爆发时,两江总督伊里布就在镇江布防,但这种防御措施仅仅为调江宁旗兵400名进驻镇江。伊里布的后任们,始终把目光注视于吴淞,而对长江防御未予重视。牛鉴上台后,不认为英军会深入长江,仅在江阴的鹅鼻嘴派兵580名、丹徒的圌山关派兵及练勇430名便了事。[113]1842年初,驻守镇江的江宁旗兵被撤回,改派青州旗兵400名。[114]

1841年初上任的京口副都统海龄对该处防御颇为上心。他严格训练部众,并率领军民修复了已显倾圮的城墙。但他无权调兵无钱铸炮,能办的事情不过如此而已。他曾要求招募水勇巡查江面,[115]为牛鉴所拒。[116]他又想给手下兵弁弄点钱改善生活,以激励士气,反遭牛鉴的弹劾,结果受到降两级留任的处分。[117]他得知吴淞失陷后,为防止英军内驶长江,上奏要求阻塞长江航道。

海龄的建议实属异想天开。本世纪30年代,蒋介石在上海失陷后,下令中国海军舰船自沉江阴,以阻止日本舰队溯江而上,结果效果甚微。至于阻塞长江的巨大工程量所需要的时间、金钱,以及由此引起的对国计民生、生态环境诸方面的影响,海龄恐怕想都没想过。道光帝接到此折后,朱批:“费力无益。”[118]

英军撤离上海再度集结于吴淞口时,清朝上下对英军下一个攻击目标判断失误,以为将北攻天津。牛鉴还认为江苏战事即将结束,奏请不必由浙江派大臣、军队援苏。[119]当英军的舰队连樯内驶长江时,牛鉴等人才发现自己的失算,连忙火速调兵增援镇江。

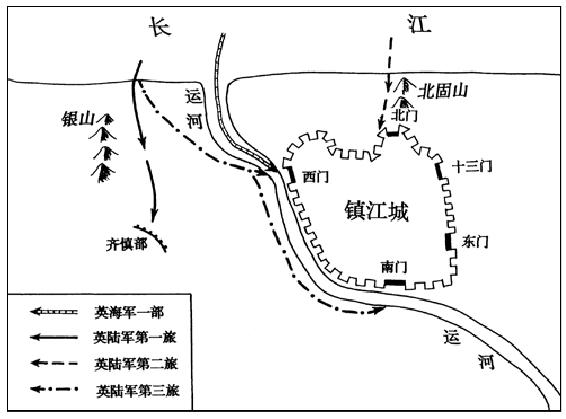

图十二 镇江之战示意图

1842年7月12日,英军舰队驶至江阴鹅鼻嘴。14日,攻占丹徙圌山炮台。15日,英轮船2艘率先到达镇江江面,至20日,英全军抵达。

与此同时,清军也在行动。7月13日,参赞大臣四川提督齐慎率兵700名到达镇江。16日,署江南提督刘允孝率湖北兵1000名开到。19日,由浙江派来的江西援兵1000名赶至。海龄率镇江旗兵、青州旗兵约1600名防守城内,齐慎率援军2700名驻守城外。

两江总督牛鉴也于7月13日赶到镇江。他与海龄、齐慎的关系显然不那么协调,第二天晚上便离开镇江,前往南京,但据其奏折,就在一天多的时间内备办火攻船、木排约150只。[120]而牛鉴离后不久,7月15日,英两艘轮船开至,清方立即实施火攻,毫无效果。[121]

1842年7月21日,英军攻城。此次行动主要由英陆军承担,共4个旅6905人,此外还有数百名海军人员。就兵力而言,英军处于绝对优势。

与驻守城外的齐慎的怯懦相反,海龄率领的镇江城内1600名八旗兵的顽强抵抗,就连敌手也无不称道。英军第二旅于城东北登陆后,便遭到守军的炮击,用云梯攻城时,清兵与之激战,直至城北的城墙被轰塌一大段,手持劣势兵器的清方勇士们仍利用各种有利地形节节抵抗。进攻西门的英军第一旅最初受阻,只得转攻南门。而配合陆军驶入运河的英海军小船在西门一带遭城墙上的清军火炮、抬炮的轰击,损失惨重,狼狈退出,于是便再次组织由300名水手组成的船队强行突入,用炸药轰开西门。尽管英军最后从城北、城西、城南三个方向突入城内,但守城的八旗兵仍未溃逃,而是坚持巷战,许多人流至最后一滴血。入夜了,而镇江城内仍火光不息,枪声不断……[122]

镇江是鸦片战争中英军攻击诸要点设防最为薄弱的,而镇江之战却是鸦片战争诸战斗中抵抗最为激烈的。英军投入的兵力最多,但没想到,遭到的损失也最大,共有39人毙命,130人受伤,还有3人失踪。[123]这一数字以今天的标准来看并不惊人,但相当于清军设防最坚强的虎门、厦门、定海、镇海、吴淞诸战役英军伤亡的总和!

英军在镇江遭到重大损失的主要原因在于轻敌。战前的侦察使他们误以为可以兵不血刃地入据该城,一如先前进占宁波、宝山和上海。这种自信使他们自负地决定将获胜的荣誉完全交予陆军,就像海军在吴淞独享战功一样。镇江濒临长江,英军的舰炮完全可以将炮弹射入城内,但他们没有这么做,仅有个别战舰在掩护登陆时开过几炮。鸦片战争中先前各次战斗清军主要是被英军舰炮轰走的或吓跑的,而此次城外清军齐慎部也因遭英陆军火炮轰击而溃,但城内清军因未受重炮轰击,仅与敌手持火器或小型火炮交战,故能坚持长时间的抵抗。

英军在镇江遭到重大损失的另一重要原因是八旗兵的坚强抗击。如同乍浦一样,除青州兵400名外,1185名京口驻防八旗,已于此驻扎了近200年,家产在此,眷属在此,祖坟在此,他们保卫的已不是抽象意义上的国,而是实实在在的家,故能顽强、奋勇和拼死。由此我们又可理所当然地得出另一结论,只有士兵们、民众们意识到家与国的利益的一致性时,才会在民族战争中视死如归。据耆英战后的调查,清军此次战斗的伤亡为:

| 部别 |

战死 |

受伤 |

失踪 |

| 京口八旗 |

170人 |

161人 |

24人 |

| 青州八旗 |

55人 |

65人 |

24人 |

| 镇江绿营 |

3人 |

6人 |

17人 |

| 湖北绿营 |

7人 |

8人 |

3人 |

| 四川绿营 |

3人 |

|

|

| 河南绿营 |

1人 |

1人 |

|

| 江西绿营 |

|

23人 |

|

其中京口、青州八旗的伤亡为30%,而湖北、四川、河南、江西绿营即由齐慎等统率的援军,相比八旗兵,其伤亡微不足道,仅为1.6%。道光帝见此大为感叹,朱批曰:

这里还有必要提一下海龄。这位曾经做到正二品总兵的老将,七年前因琦善的弹劾降至正四品的二等侍卫,发往新疆,充古城领队大臣。此次复任正二品的京口副都统,道光帝曾予朱谕劝激。[125]作为一名军人,他已竭尽全力,战败之际又举家自尽,按传统道德可谓尽忠成仁。可作为镇江城内的最高军事长官,举止又不无暴戾之处。特别是7月15日英轮2艘初至时,他竟下令紧闭城门。逃难的民众因不得出城而抗议,他以“汉奸”罪名拘之,杀13人于小校场。城门的关闭导致市集的中止,民众无处买食。而早晚在街巷中行走的民人,纵兵用鸟枪打死,又在城内大肆搜捕“汉奸”。如是者六天,民怨沸腾,满汉矛盾激化。这位副都统似乎并不知道,除了军事上的意义外,保卫一座城市的终极目的正是保卫该城民众生命财产的安全,战前疏散平民是守将的责任。而当民众感到威胁不是来自敌方而是自己的保卫者时,势必诱导以敌待之的举动。正因为如此,这位副都统虽慷慨殉国,但民间盛传其被愤民暗杀,以至在京的御史将此流言上达天听。[126]一百多年来,与其他殉国将领相反,海龄的名声不好,恰是因其口碑恶劣。

1842年8月2日,英军留下其第二旅及炮兵一部继续占领城东北的北固山,主力撤离镇江,登舰继续溯江上驶,准备进攻当时长江流域乃至南中国最大最重要最著名的城市——南京。

两江总督牛鉴经历了吴淞、镇江两败后,自知再行抵抗将无济于事,其工作重心从部署防御转移到与英方讨价还价赎城金的数额上来,同时不停地向道光帝发出奏折,要求议和。

镇江之战是鸦片战争的最后一战,就军事角度而言,战争实际已经结束了。

咭唎”为何物,做事的气度自然像前面提到的颜伯焘、裕谦等人,与当时的绝大多数官员融为一体。他一生中的关键,在于1841年黄河决堤,大水包围河南省城开封,惊慌失措的河道总督倡言迁省城于善地,时任河南巡抚的牛鉴镇定自若,力主“省城可守不可迁”,上奏曰:“若一闻迁徙,众心涣散,孤城谁与保守?”[99]黄水退去之后,他的这种处变不惊的非凡气质并没有从道光帝的心目中退隐。当裕谦出缺之后,便毫无犹豫地晋其为两江总督。江苏毗邻浙江,此时一片慌乱,不正需要一位每遇大事有静气的长官吗?

咭唎”为何物,做事的气度自然像前面提到的颜伯焘、裕谦等人,与当时的绝大多数官员融为一体。他一生中的关键,在于1841年黄河决堤,大水包围河南省城开封,惊慌失措的河道总督倡言迁省城于善地,时任河南巡抚的牛鉴镇定自若,力主“省城可守不可迁”,上奏曰:“若一闻迁徙,众心涣散,孤城谁与保守?”[99]黄水退去之后,他的这种处变不惊的非凡气质并没有从道光帝的心目中退隐。当裕谦出缺之后,便毫无犹豫地晋其为两江总督。江苏毗邻浙江,此时一片慌乱,不正需要一位每遇大事有静气的长官吗?