-

1.1研究篇

-

1.2阿剌脱忽剌兀忽里台大会考

-

1.3旭烈兀时代汉地与波斯使臣往来考略

-

1.4元初朝廷与西北诸王关系考略

-

1.5至元元年初设太庙神主称谓考

-

1.6从七室之祀到八室之祀 —忽必烈朝太庙祭祀中的蒙汉因素

-

1.7脱火丞相与元金山戍军

-

1.8元代曲先塔林考

-

1.9亦必儿与失必儿

-

1.10述论篇

-

1.11从成吉思汗使团到沙哈鲁国王的使团

-

1.12论塔剌思会议——蒙古国分裂的标志

-

1.13蒙哥即位风波中的察合台、窝阔台系诸王

-

1.14阿里不哥之乱与察合台汗国的发展

-

1.15忙古带拔都儿及其在斡端的活动

-

1.16元朝与察合台汗国的关系——1260年至1303年

-

1.17床兀儿及其家族的活动

-

1.18皇庆、至治年间元朝与察合台汗国和战始末

-

1.19元史研究的重要史料 —波斯史籍

-

1.20关于术忽人(犹太人)的几个问题

-

1.21后 记

皇庆、至治年间元朝与察合台汗国和战始末

元大德七年(1303年),察合台兀鲁思汗都哇率先向元成宗请罢兵,推动了元朝、察合台汗国、窝阔台汗国以及钦察汗国等诸蒙古兀鲁思之间的约和。海都死后,元朝与察合台汗国之间维持了近10年的友好关系。这是因为都哇及其继承人需要元廷的支持来削弱自己的竞争对手窝阔台汗国,并进而消灭之。而元政府也有意离间窝阔台、察合台两汗国间的联盟,利用海都死去的机会,除掉与之为敌近半个世纪之久的窝阔台汗国。在元朝与察合台汗国的合力压迫之下,窝阔台汗国果然灭亡了,其大部分土地为察合台汗国吞并,而临近元西北边境的金山之西、之南的土地,则为元戍边驻军占有。[1]

《元史》中成宗大德年以后中亚地区以及西北诸王活动的记事,与至元年间记事相较,明显地减少了。相形之下,袁桷的《拜住元帅出使事实》[2]是保存至今的有关仁宗时代中亚历史极为宝贵的历史文献。民国以来的我元史学者皆知其重要性。柯劭忞、屠寄在撰写《新元史》和《蒙兀儿史纪》的有关察合台汗国的章卷时,都利用了它。20世纪40年代,国内学人岑仲勉先生和杨志玖先生还就其中“维昔定宗皇帝征把秃王,有灭国真薛禅使者谏罢征”一句话的含义展开反复讨论。解放后,我国元史学者从巴托尔德的著述中得知,《拜住元帅出使事实》所记史事,也见于元代中期波斯史籍。日本东海大学加藤和秀在其最近发表的论文《怯别与也速儿》中,亦利用它与其他汉文和波斯文史料对照研究。

《拜住元帅出使事实》所记主要是,拜住奉元仁宗旨意,于皇庆二年(1313年)沿陆路出使伊利汗国,途经察合台汗国时被扣留,他目睹了元朝和察合台汗国之间由关系恶化而爆发武装冲突,以及后来双方为恢复和平而作努力的整个历史过程。拜住是上述一连串重大事件的亲历人,因而这篇文献有很高的史料价值。除此而外,提及皇庆、至治年间元朝与察合合汗国之间战事的汉文文献,主要是虞集的《句容郡王世绩碑》以及《元史·土土哈传》、波斯文文献主要有伊利汗国史臣哈沙尼撰写的《完者都史》以及帖木儿帝国时期成书的《木阴历史选》等。由于藏书条件限制,笔者目前利用的只是1969年德黑兰出版的《完者都史》的罕伯莉校勘本及德国哥廷根大学玛莉娅姆·帕尔维兹波斯文原文及德文摘译合璧本。[3]至于《木阴历史选》,目前所见的是欧班夫人波斯文校勘本和俄文摘译。[4]本文利用上述文献记载,阐述14世纪20年代中亚东部地区的政治形势,并在此基础上分析元仁宗时代,元朝、察合台汗国、伊利汗国和钦察汗国之间的双边或多边关系。

一、元朝与察合台汗国的关系再度恶化

皇庆年间,察合台兀鲁思在位汗是也先不花(Esen Buqa)。也先不花汗与元廷发生关系的历史,就现存汉文史料看,可上溯至皇庆元年。据《元史·仁宗纪》皇庆元年(1312年)二月条:“庚午,西北诸王也先不花遣使贡珠宝、皮币、马驼,赐钞一万三千六锭。”[5]当然,双方交往的历史应当更早。在这次记载之后不久,《元史》中又提到,在两年中,也先不花的使臣连续分数批入元贡方物之事:皇庆元年(1312年)三月甲寅,“西北诸王也先不花遣使以槖驼、方物入贡”。次年二月壬午,“西北诸王也先不花进马、驼、璞玉”。[6]可见两国关系之密切。在当时的交通条件下,沿陆路往来于汉地西域,是一件苦差事。但出访的使臣常可乘行旅之便,借机做生意、谋私利,故而不避行程艰险。以致元台察机构向仁宗建议,减少并限制与西北诸王的使臣往来,以杜绝弊端。例如,皇庆元年八月十六日,监察御使哈散沙(Hasan Šāh)向仁宗奏曰:

“回回地界取骆驼、西马、骡子、虎豹、药物之人,无非邀功幸赏,乘驿美食而行买卖之私,宣罢此等,勿令前去。又自彼方贡献虎豹等物赴上,至此给马馆款,有逗留一二年不去者,合亟返之。”

仁宗同意哈散沙的意见,降旨曰:“说甚善,来者速遣回,此间亦无令人去。”[7]可见上述现象存在已有相当长的时间了。这是大德七年(1303年)都哇请和后,元与察合台汗国保持10年和平,西北诸王与元廷之间使臣密切往来的自然产物。

也先不花除进贡珠玉、虎豹、骆驼以外,还从哈剌火州向元廷贡酒。《经世大典·站赤》提到:“哈儿班答,也先不花等使臣进送葡萄酒,来者实频,驿传劳费,乞谕典酒之官,今后如何较量供送,与都护府奏议裁处。”[8]都护府,乃“掌领(畏兀儿)旧州城及畏兀儿之居汉地者,有词讼则听之”。[9]看来,这一机构此时还参与处理与西北诸王有关的政务。哈儿班答即伊利汗完者都,他所进贡的葡萄酒可能产自波斯之地,而也先不花所贡葡萄酒中的相当部分,肯定出自已经被他控制下的哈剌火州,详见下。

尽管元成宗与都哇约和之前,元政府已经放弃了火州,畏兀儿之地已大部为都哇据有,[10]但哈剌火州的地位一直十分特殊。尤其是火州作为察合台汗国治下邻接元朝西北边境的一个州郡,竟要向元皇室贡献葡萄酒,这是察合台汗国奉元朝为宗主国的重要表现。除了也先不花汗入贡佳酿以外,火州的官员、民户中某些人,也负有向元廷进献葡萄酒的义务。《成宪纲要》记载:

“至大四年(1311年),宣徽院奏准节该,哈剌火拙根底,葡萄酒这几年交站搬运有。为军情勾当的上头,立下的站有,交运呵不中,交骆驼每搬运。又火拙根、西番地面里做官的每、民户每献到葡萄酒。交自己气力的他每的识者,休教铺马里来。”[11]

西番,这里指吐蕃,为元朝直辖地。火州在也先不花统治下,而这一段史料却将西番与火州并举,又有“做官的每”等字眼,很值得推敲。可能某些火州的官员,在受命察合合汗国统治者于当地为宦以外,同时还接受元政府册封,或者火州有元廷派驻的官员。按宣徽院的意见,火州官民贡酒,应当自己承担运力,但这一规定常常被违反。

就在元与察合台汗国频繁往来的同时,他们之间的新矛盾也在产生发展。大德十年(1306年),海山大败察八儿( apar)后,大批降民归向元朝,数年之间,涌入漠北的原海都部民达百万余口,一时牧地的分配成为大问题。故元政府决定将降人置于金山之南,即今新疆北部阿勒泰专区一带,而元军则驻于金山之北的称海城地区。元政府的这一安排明显具有监视当时尚未归降的察八儿的含义,这样“军食既饶,又成重戍,就彼有谋,吾已捣其腹心矣”。[12]

apar)后,大批降民归向元朝,数年之间,涌入漠北的原海都部民达百万余口,一时牧地的分配成为大问题。故元政府决定将降人置于金山之南,即今新疆北部阿勒泰专区一带,而元军则驻于金山之北的称海城地区。元政府的这一安排明显具有监视当时尚未归降的察八儿的含义,这样“军食既饶,又成重戍,就彼有谋,吾已捣其腹心矣”。[12]

察八儿归降后,元朝西北戍军想定的目标只剩下察合台汗国,这是致使双方关系重新变得不稳定的因素之一。汉文史料仅说元淇阳王月赤察儿所部军屯驻于金山以北的“阿塔罕三撒海”之地,其今地何在,尚不清楚,大约距今蒙古国科布多省的称海城不远。这时元朝与察合台汗国军队沿边对峙屯戍的态势,在波斯史籍中却有较详细记载,哈沙尼写道:

“合罕的军队的前锋BHIRKA(?)在边界上,如同并联的手指一样相连地驻扎着。与之相对、相平行的也先不花的军队也有禹儿惕。首先,与占据其禹儿惕阔客·火亦(Kūk huī)[13]的都哇之子也先不花和也不干相对峙,属于合罕之军的不花元帅(Buqa Winsba)之子脱火赤(Tughaji)丞相,率十二土绵之军,有其禹儿惕和居地,其驻夏地是野孙沐涟之畔,而其驻冬地则在火孛。[14]

紧接着他的是因征服了蛮子(Miri~Manzi)和南家(Biktāsh~Nankiyas)诸国而(成为)伯颜大丞相的那可儿的钦察种的土土哈把阿秃儿之子床兀儿Dang(?)[15]。”[16]

哈沙尼接着进一步描述了河西方向双方军驻地对峙的情况,他说元朝军队沿边屯驻,就像手指并立,就象梳子齿一个一个地挨着:

“例如,贵由赤(Kiūkji)M(i)tikqānk[17]之子,不剌儿只(Bularji)与大量的军队在巴儿思阔(Bārs Kül)有禹儿惕和营地。[18]忽秃忽与之相峙而驻。[19]在感木鲁,合班之子率一支大军屯驻着。(为了)对抗他,机敏的Siqān和万户阿合马相峙而居。[20]在吐蕃之地,蒙古台(Mughūltāī)Dūdīnšǎr之子章台(Jāntdī)驻守着,与之相对Jābkjūk八哈石[21]率一位千户长屯驻着。”[22]

双方的大军这样满怀敌意地沿边对峙,危如积薪,只要有星星之火,就足以燃炽成燎原之势。

据哈沙尼记载,察合台汗国与元廷和伊利汗国关系恶化有三个原因:其一是伊利汗国进攻驻守于察合台汗国西境的都哇之子忽都鲁·火者(Qutlugh Khwāja)之子达伍德·火者(Dāwud Khwāja);其二是元朝与察合台汗国间有关划分边界牧场谈判的破裂;其三是伊利汗国使臣阿必失哈酒后失言,泄露边情。第一个原因,因篇幅所限,本文不作论述。第三个原因的讨论详见下文。这里只探讨第二个原因。

窝阔台汗国在大德十一年(1307年)灭亡后,原海都家族控制下的土地大部分并入察合台汗国,而其东面与元朝西境相接之地,则为元朝所有。由于当初元朝与察合台汗国合谋搞垮窝阔台汗国时,并未预先商定瓜分其土地事宜,故在原窝阔台汗国东部,元西北戍军与察合台汗国分割这块土地时,占据夏季牧场的一方可能缺少冬季牧场,而占据冬季牧场的一方亦可能缺少夏季牧场。这样,在原先已经和平相处的元朝与察合台汗国之间,再度产生了边界纠纷。据哈沙尼记载,也先不花为解决驻边军队的牧场矛盾,派出使臣忽都鲁·帖木儿(Qutlugh timür)、阿老丁(‘Alā'al-Dīn)必阇赤和班·帖木儿(Bāl timür)前往驻牧于霍孛、野孙沐涟的元戍边大将脱火赤丞相(Tūghājī Jnīsānk,不花元帅Būqa Yanša’之子)处,奉献丰厚的礼品,并要求互相调整夏季牧场(yurt)和冬季牧场。述及此,哈沙尼提到了当时双方在会谈中发生的一件引人注目的事件:

“诸也里只(按:指也先不花的使臣)说:‘也先不花的札里黑(yarlīgh)是这样。’脱火赤斥责道‘:住嘴!札里黑应发自合罕,人们把诸子(按:即诸王)的命令称为Līnkjī,即诸子(按:诸王)的命令。’班·帖木儿答道:‘因为也先不花出自宗室(urūq),(所以他)对我们来说,就是合罕(Qa'an)。’双方的这场真理和谎言的争论变得激烈粗野起来,使已经恶化的关系变得更为恶化。”[23]

札里黑,乃蒙古语中源自突厥语yarliq的借词,相当于汉文中的圣旨。脱火赤丞相代表元政府和谈,他从元朝礼制出发,指出只有合罕(按:也即皇帝)的旨意,才能称为札里黑(按:即圣旨)。至于脱火赤纠正察合台汗国使臣所使用的词līnkjī,已故德福教授引述Berger夫人的博士论文,认为可能是奥沙宁的两卷本《汉俄词典》(I.M.Ošanin,Kitajsko-russkij slovar'/Китайско-русский словарь,Moskva,1955),第2095之“令敕”[24]误。līnkjī显然是汉文“令旨”的音译。在元代,皇帝的命令称为圣旨(札里黑),而诸王的命令则称为令旨,如《通制条格记》“在前已经钦奉圣旨并诸王令旨、忽都虎官人文字断过者别无定夺外”,[25]正与上述哈沙尼的话相应。在德福教授上述著作中,有关Līnkjī作为外来语在波斯文文献中的出处仅此一例,可见其可靠性不容怀疑。

而察合台汗国使团对也先不花命令的称谓说明,在察合台汗国,人们是把元朝皇帝与其兀鲁思汗的命令都称为札里黑。所以当脱火赤指出了合罕和诸王之间的地位差别时,察合合汗国使团中的班·帖木儿仍坚辩称,他们没有用错词,因为也先不花出自宗室(uruq)。uruq为突厥语,意为“种子”、“后裔”,在元代专指皇室,指成吉思汗之父也速该诸子后裔及也速该幼弟塔里台后裔,相当《元史》中的宗室,也就是所谓“黄金家族”。班·帖木儿指出,在察合台汗国,也先不花的指示得称为札里黑,即圣旨,因为也先不花对他们来说“就是合罕”。双方的这一番语辞交锋,反映出元朝与察合台汗国的关系在变化,双方对察合台汗国的地位的认识也有差距。

二、脱火赤其人

脱火赤丞相(Tūghājī Jīnsānk),冯承钧在译《多桑蒙古史》时,把他的名字译作秃合赤。[26]日本学者加藤和秀在其论文《怯别与也速儿》中只用拉丁字母转写作Tūghājī Jīnsānk。[27]实际上,Tūghājī Jīnsānk在波斯文史籍《完者都史》中曾数次提及,亦见于《瓦撒夫史》。他无疑就是至大三年(1310年),汪古驸马阔里吉思之子术安,前往察合台汗国控制下的卜罗(Pulad,今新疆赛里木湖附近),迁葬其父遗体时,路过金山南元军驻地时所遇到的“丞相脱禾出八都鲁”,[28]他是成宗大德年至仁宗延祐年间一位著名的边将,汉文史料也多次提到过他。据前引波斯文史料,可知其父为不花元帅。

脱火赤所部军与察合台汗国之间的牧场纠纷,恐怕武宗时已有之。《敕赐康里氏先茔碑》曾提到,至大四年,“边将脱火赤请以新军益宗王丑汉”。《元史·康里脱脱传》称脱火赤要求给宁波王丑汉补充的新军为数达“万人”。廷议要求康里脱脱前往金山前线“给其资装”,脱脱表示反对,理由是“时方宁谧,不宜挑变生事”,推辞不去。元廷只得遣丞相秃忽鲁与平章政事也先帖木儿前往,结果“事几以激变”。[29]所谓“事几以激变”,可能指脱脱赤对元廷未满足其增加军力的要求非常不满。

康里脱脱是武宗亲信,据《敕赐康里氏先茔碑》记:

“武宗抚军朔方,王(按:康里脱脱)在行间,与诸将大败海都军于杭海,手斮一士之首,连背胛以献,武宗壮之。兵之始交也,武宗锐欲策马出战,王执其辔力谏,上怒挥鞭抶其手,不退。上不得已而后止。与诸将朶儿答哈语及之,朶儿答哈曰:‘太子在军中,如身有首,如衣有领。脱有不虞,众安所附?脱脱之进谏可谓忠矣。’上深然之。成宗大渐,丞相哈剌哈孙答剌罕称疾卧直庐中,王(按:康里脱脱)适以使事至京师,乃俾驰告武宗以国恤,且劝进。”[30]

康里脱脱不但随行海山出征漠北,在前线曾有战功,且在拥立海山为帝上立有大功,武宗即位之后成为重臣。

此前随着察八儿的归降,窝阔台汗国已经不复存在,脱火赤要求增强战备,只能是针对察合台汗国。元朝与察合台汗国双方在牧场分配上的矛盾,造成军事力量沿边对峙,纠纷不断。脱火赤与宗王丑汉等人要求大力增兵,显然是为了加强戒备,以防不测。在廷议中,朝廷诸臣未满足其增加兵力的要求,只同意补充军备。海山在入居大位前,曾长期驻守金山前线,深知边情。脱火赤正是依靠与武宗的这一层关系,且拥有强兵十数万,才在处理与西北诸王有关的事务中有极大的发言权。所以当康里脱脱不但了解元朝与察合台汗国边境的形势,也是武宗的心腹,明白地表示当时边境处于和平状态,增兵容易造成紧张局面为由,不同意前往金山前线时,而“事几以激变”,应指脱火赤对朝廷决定的不满。

脱火赤的驻地,上引哈沙尼的记载已经提到,位于野孙沐涟和霍博一带。野孙沐涟为也儿的石河支流。元名臣术赤台之曾孙脱欢“尝破失烈吉、要不忽儿于野孙漠连”,[31]即此地。霍博,在罕伯莉校刊本中原作Fūtāq,美国学者爱尔森认为,显系音点误置所致,应校正作Qūbāq,[32]即霍博(又作火孛),此乃元太宗窝阔台汤沐之地。脱火赤的驻地原属窝阔台汗国。大德十年(1306年)也儿的石河之战前,这里是元朝与窝阔台汗国反复争夺之地。察八儿、仰吉察儿等归降元朝,窝阔台汗国从历史上消失,邻近元岭北驻军的牧地,即霍博、野孙沐涟被元朝吞并。脱火赤等人当是在这种情况下移驻此地的。确定汉文史料中的脱火赤(脱禾出),与波斯文史料中的Tūghājī Jīnsānk系同一人,对于研究至大、延祐年间的元朝与察合台汗国间的关系有着重要的意义。

丑汉的名字当为突厥语toya“n鹰”之音译,此名在《诸王表》中两次提到:“永封王,丑汉驸马,皇庆元年封,旋改安远王。“”安远王,丑汉驸马,皇庆元年改封。”[33]据《诸公主表》,这位丑汉是宏吉剌部按陈驸马的裔孙,[34]不可能是脱火赤代为奏请增兵的宗王丑汉。但《兵志》记“延祐三年(1316年)二月,岭北省乞军守卫仓库,命于丑汉所属万户三千探马赤军内,摘军三百与之”[35]中的丑汉,究竟是驸马还是宗王,尚不能确定。克烈人中奉大夫朵儿直班任大宗正府也可札鲁火赤时,有“宗王丑汉怙势杀人”,朵儿直“欲上其罪状,以申典宪”,但因“有力庇之者,遂移疾去,久之出为浙东海右道肃政廉访使”。[36]这位丑汉当即脱火赤在前线的同僚。

武宗死后,仁宗于即位之初,授脱火赤以“钦察亲军都指挥使”,[37]与床兀儿同领此衔。[38]钦察亲军是侍卫亲军中主要由钦察人与康里人编成的军队,由此观之,脱火赤应为钦察人,或康里人。现存有关钦察亲军的资料,主要是土土哈、燕帖木儿的家传资料。单从这些史料看,钦察亲军似为土土哈家族所专,其实不然。脱火赤指挥下的军队,也应是钦察亲军的一支重要力量。

脱火赤驻地极边,至其地的驿站是大德七年(1303年)蒙古诸汗国间和约达成后方开设的,[39]由驻边军士负责维持,制度不甚完备。《经世大典·站赤》中保留了这方面的若干资料:

(皇庆元年,1312年)“十一月十八日,中书省奏:枢密院官铁木儿不花言:‘所隶军士至脱火赤地凡三十站,每站备骟马二百匹,牝马五十匹,首思羊三百口,帐房二十,陈设之物不等,皆军人之物力也。其始,以民户立站,首思并降官钱。今军站之役,皆自己出,安有不困乏者?乞令军人出备当站马匹,其余首思羊二百口及陈设物,依百姓例支与官钱。’臣等议:‘当存恤,官为应付铺陈,以彼方抽分羊内,每站各支二百口充首思。更或不敷,从此给钱,令行省买与之。’”[40]

向中书上报至脱火赤部驿站存在问题的铁木儿不花,武宗即位后,以憨剌哈儿与“通政使、武备卿铁木儿不花,并知枢密院事”,[41]当即此人。《南台备要》提到,后至元二年(1342年)任知枢密院使者有“帖木儿不花”,[42]时间过晚,当非此人。军人本不应当站,在枢密官铁木儿不花看来,依百姓例,以官物支付首思、铺陈,可使当站军人免于困乏,其实不然。次年,即皇庆二年(1313年)十月十日,中书省又向仁宗奏道:

“‘近年以来,诸王位下使臣,初无给驿定额,每起一百匹之上,沿途站赤困乏,到部蠹费钱粮。臣等曾议,于脱火赤八秃儿、宽彻之地,择廉慎人充脱脱禾孙,合赐物力津遣。今拟选拜住怯薛内扎撒孙、唐兀 充迤北脱火赤脱脱禾孙;武备寺阿八赤,充宽彻脱脱禾孙;副之者各一人,识会文字吏二名,铸给印信,斟酌物力发遣,可否取裁?’奉圣旨准。”

充迤北脱火赤脱脱禾孙;武备寺阿八赤,充宽彻脱脱禾孙;副之者各一人,识会文字吏二名,铸给印信,斟酌物力发遣,可否取裁?’奉圣旨准。”

“二十三日,中书省奏:‘唐兀 、阿八赤等各充脱火赤、宽彻地脱脱禾孙之职。前去所据起发物力,唐兀

、阿八赤等各充脱火赤、宽彻地脱脱禾孙之职。前去所据起发物力,唐兀 、阿八赤各与钞四百锭,其副二人,各与钞三百锭,吏四人,各与钞二百锭,衣服、番皮、弓箭、鞍辔、家属口粮,斟酌津遣,预借一年俸钞,铸给从三品都脱脱禾孙印信,宣命仍给铺马圣旨,每人一匹二道,二匹二道。’奉圣旨准。”[43]

、阿八赤各与钞四百锭,其副二人,各与钞三百锭,吏四人,各与钞二百锭,衣服、番皮、弓箭、鞍辔、家属口粮,斟酌津遣,预借一年俸钞,铸给从三品都脱脱禾孙印信,宣命仍给铺马圣旨,每人一匹二道,二匹二道。’奉圣旨准。”[43]

皇庆二年(1313年)中书省的这两道奏折很清楚地说明,军站困乏的原因是“近年以来,诸王位下使臣,初无给驿定额”。“诸王”在这里既指西北诸王,亦指元镇边诸王。元与西北诸王约和后,边境宁谧,西北诸汗国不断遣使入贡,与元廷使臣相望于途,沿路铺马、饮食皆取之于军站,当站者自然苦不堪言。蒙古诸汗国间和平的维持,所依赖的是平民百姓的血汗。当然,这种代价毕竟比用兵要小得多。应该说,是当时国家与人民为安定西北所必需的开支和维持和平所应当承受的负担。但无论如何,这个代价不能由站户独自承受,因此元政府打算着手解决,所采取的措施是,在西北诸王入元驿路设置脱脱禾孙之官,择廉慎之人充之。西北诸王沿陆路入元,及镇边将领入朝,主要通过金山—漠北与哈密立—河西两条路线,驻守金山前线的是脱火赤,通往其地的站路由拜往怯薛中挑选出的唐兀 负责;而控御河西的主要是宽彻,与之联通的驿站由武备寺官阿八赤整肃。

负责;而控御河西的主要是宽彻,与之联通的驿站由武备寺官阿八赤整肃。

脱火赤所镇守之地被称为“迤北”。“迤北”这个术语在元代似专指和林行省西北,如《经世大典·站赤》在提到大德九年(1305年)都哇请罢兵时称:“今迤北土哇等,遣使入觐,驿骑往来。”[44]这里的宽彻,显然不是察合台兀鲁思汗宽阇(Künjek),他此时已死去,而是上引《完者都史》记载中元朝军队在西北沿边布防时提到的术伯之侄宽彻,[45]其驻在地哈迷里一带。元政府希望脱火赤和宽彻处的都脱脱禾孙之官,能根据诸王位下使臣给驿的定额,在边境设卡,以限制使团人数。

“迤北”和哈迷里的这两支戍军,是元朝西北防御体系中的左右臂。大德十年(1306年),月赤察儿和海山越金山击败察八儿军后,据哈沙尼记载,脱火赤曾受命与喃木忽里、Māī(fi)qar把阿秃儿等率军10万,从哈迷里出动与都哇合击察八儿。在脱火赤、喃木忽里等人的武力压迫下,察八儿向都哇投降。[46]

至于脱火赤的丞相头衔,周清澍教授推测他得之于至大元年(1308年)以后。是年冬,和林行省左丞相哈剌哈孙卒,脱火赤当为其继任人。[47]值得注意的是,哈沙尼在述大德十年脱火赤受元成宗命进迫察八儿营帐时,已称他为丞相。[48]不过《完者都史》有关此事的叙述系事后追记,不足以证明当时脱火赤已戴丞相衔。

三、拜住使西域与博罗丞相

据袁桷《拜住元师出使事实》记载,皇庆二年(1313年),仁宗派拜住“以金印赐丞相孛罗,且俾往哈儿班答王所议事”。[49]哈儿班答王,即伊利汗完者都,合赞汗的继位者。在这次出使前,拜住曾于元贞二年(1296年),“奉成宗旨使西域。哈赞王爱其才,以尚衣职行军有战功,赏金符、金带,因令其入见于成宗,复赐虎符”。[50]查记至元、大德初事之波斯文史书《史集》和《瓦撒夫史》,均不见拜住使波斯,又因战历受合赞汗赐,并受命返元事。尽管波斯史籍失载,但其真实性是毋庸置疑的。

孛罗(Pūlād)为蒙古朶儿边氏,据《史集》记载,其祖父禹儿乞曾任成吉思汗的宝儿赤(厨师),属孛儿帖皇后帐殿。孛罗在世祖朝曾任枢密副使、中书丞相,审问过文天祥,是阿合马被杀事件的亲历人。至元二十年(1283年)奉旨与爱薛等人出使伊利汗国,次年抵阿鲁浑汗帐殿,[51]孛罗从此留居波斯。

除了《史集》之外,《完者都史》中多处提及孛罗丞相在伊利汗国的活动。哈沙尼在述合儿班答朝伊利汗国宫廷的大臣时,将孛罗列在第三位:

“首先第一位大臣是忽都鲁沙那颜(Qutlugh shah Nūyān),[52]克烈人。回回(Tājīk)和突厥(朝臣)中的第二位大臣是火思鲁·阿敌勒·出班那颜(Khusrū‘Adil  ūpān Nūyān),灭里·不赞(Malik Tūzān,应校正为Malik Būzān)之子,出自速勒都思族,他在智慧、才能、聪明、刚毅、威严、英武和勇敢方面超过所有的人。第三位尊贵的大臣是孛罗丞相(Plūād

ūpān Nūyān),灭里·不赞(Malik Tūzān,应校正为Malik Būzān)之子,出自速勒都思族,他在智慧、才能、聪明、刚毅、威严、英武和勇敢方面超过所有的人。第三位尊贵的大臣是孛罗丞相(Plūād  insāng)。”[53]

insāng)。”[53]

不过哈沙尼说他出自哈剌契丹,[54]令人不解。

孛罗在完者都朝占有显赫的地位,他曾主持完者都与忽都鲁沙哈屯的订婚典礼。哈沙尼记载道:

“(伊斯兰太阴历)8月21日,星期四(1305年3月23日),亦邻真(īrīnjīn)大臣之女忽都鲁沙哈屯(Qutlugh Šāh Khātūn)约嫁世界算端完者都,并(立?)大斡耳朵。起儿漫哈屯为她的出嫁而前往(其地),孛罗丞相是算端(按:指完者都)方面的代理人,而火者·剌失德医生(按:即《史集》的作者拉施都丁)是哈屯和请求者麻里兀人不鲁罕·丁·哈的代理人。”[55]

这种订婚仪式男方,即合儿班答汗与女方,即大臣亦邻真本人均不出席,而由朝廷大臣出面安排,即这里所谓的“代理人”。

皇庆元年(伊斯兰太阴历712年6月初,1312年),合儿班答亲征苫国(Šām,按:叙利亚)时,“他派出大臣出班去前线”,“派孛罗丞相驻守打儿班隘(Sa'r Darband),阿兰(Arān)以及古耳河畔。[56]合儿班答委重任于孛罗,显然是防止钦察汗国乘伊利汗国主力西征之机,越太和岭(高加索山)南下。次年春,伊斯兰太阴历“12月28日,星期三(1313年4月26日)”,孛罗在阿兰牧场,其冬营地死去。[57]

哈沙尼在记合儿班答逸闻时,曾两次提到孛罗,他还记下孛罗死后的次年,伊利汗国显贵亦撒兀勒算端(Sultān-i yīsāvāl)之女沙·灭里吉(Šāh Malikī)与孛罗丞相之子皮儿·哈马的(Pīr Hāmad)订婚之事。[58]

拜住第二次动身出使伊利汗国为皇庆二年(1313年)秋冬之季,时孛罗已去世。也许是因为察合台汗国有意阻挠元朝与伊利汗国之间交往的缘故,孛罗的死讯没有传到元廷,所以元仁宗仍派使臣前往赐印。

当年孛罗奉命出使波斯到达伊利汗廷的时间,据《史集》记载为伊斯兰太阴历683年8月4日(1284年10月16日):“当阿鲁浑到达阿兰的蛮速里牙(Mansūraī)时,大臣孛罗丞相和爱薛(‘Isā)怯里马赤[59]和其他诸也里只从合罕廷帐到来。”[60]

除了孛罗丞相之外,其他的伊利汗国显贵大臣也有受元廷赐丞相封号者。就在孛罗等人到达伊利汗国的次年,《史集》记载,在伊斯兰太阴历684年12月27日,“使臣斡耳朶海牙(Ūrdū Qāyā)自合罕廷归来,带来了宣布阿鲁浑继承父位”及伊利汗国权臣不花“受赐丞相封号的圣旨”。[61]泰定元年(1324年)十一月,又有伊利汗不赛因为其国大臣出班请官:“诸王不赛因言,其臣出班有功,请官之,以出班为开府仪同三司,翊国公,给银印、金符。”[62]按前引哈沙尼的记载,出班在伊利汗国的地位高于孛罗,但只受赐银印,低于孛罗,其间差异耐人寻味。

元廷册封不花和出班,以及遣使赐孛罗金印,都是元代汉地与波斯关系史上引人注目的事件。乌马里曾这样描述元朝与伊利汗国的关系:

“旭烈兀生前——正如我们的亦思法杭人詹思丁长老所云——不是独立的统治者,而是以其兄蒙哥合罕的代表人(nā' ib)的身份来实行统治。底儿罕和底讷儿钱币上铸的不是他的名字,而是其兄长的名字。阿八哈及其继位者一直这样维持着,直至阿八哈之子阿鲁浑登上王位,在钱币上在君主(Sāhibaltakht)——如我们的长老继续说的那样——在伊朗之国(mamlikat īrān)旭烈兀及其继位者的宫廷里有一位长驻大臣(amīr),他在那里有崇高的威望,并占有一个确定的位置,直至阿鲁浑之子马合木德·合赞(Mahmūd Gāzān b.Arghūn)夺取权力为止。他不顾他(按:指元朝皇帝)的大臣的命令,只让他自己的名字铸在钱币上,去掉了合罕,即君主(Sāhibal-takht)的名字,他(按:指元廷派驻伊利汗廷的大臣)因此失去了其地位和威望。大汗之国被贬低了。在其国家里,他(按:指合赞)行使着无限的王权和国家的权力,他还宣称,土地只有通过艰辛才能获得(不需仰赖任何人)。这一状况在他和他的继位人统治时期一直维持着。由于这个原因,诸成吉思汗后裔王国(mulūk banī jinkīz khān,按:指金帐汗国和察合台汗国)—正如长老所指出的那样—贬低旭烈兀的子孙(bait Hūlākū),并宣布,他的统治权既非得自成吉思汗,也非授自其后裔,而是随着时间推移(mutāwālat al-aiyām)和通过暴力夺得的。”[63]

来西认为元朝皇帝派驻伊利汗廷的大臣就是孛罗丞相。[64]根据其他史料来判断,这种可能性不大。伯劳舍在其《史集》波斯文刊本前言中怀疑合赞及其继位人的汗权是由孛罗丞相认可的,[65]施普勒对此持反对意见。[66]但来西正确地指出,合赞改铸钱币并未改变伊利汗国与大汗的关系。

合儿班答,即继合赞而立的伊利汗完者都,据哈沙尼记载,合儿班答为阿鲁浑次子,其母为月鲁(Urūk)哈屯·月鲁哈屯之兄弟亦邻真(īrīnjīn)为伊利汗国权臣,出自克烈部。[67]合儿班答曾叫过几个名字,起初被称为完者不花(Ūljāybūqā),后来称为祃惕木答儿((Mātimūdar,按:疑此名为Mātimdār,译言哀悼),后来又叫合儿班答(Kharbanda)。[68]即伊利汗位后又加号为“完者都算端”。哈沙尼把合儿班答先后使用过的这一串名字,与成吉思汗的名称作了对比:

“就像成吉思汗的名字一样,起初人们叫他铁木真,打那以后契丹的阿勒坛汗给了他扎兀惕·忽里的名字,意为伟大的国王。此后,神(Bāīr)提高称号为成吉思汗,意为众王中之王。”[69]

韩百诗、伯希和曾详细讨论了合儿班答在《贵显世系》、哈默·普尔格施塔勒的《伊利汗史》[70]和《元史·宗室世系表》诸书所著录的阿鲁浑诸子中的序列,还把合儿班答的名字还原为Qarbanda,但未言及其语源和意义。[71]

如果将“合儿班答”这个词视为蒙古语的话,则可能源于harban(数词,译言10);harbanta,意为10次。清代学者钱大昕曾论及元人以蒙古语数词字命名的习俗,曰:

“元人以本国语命名……或取数目,如朶儿别者,四也,亦作掇里班;塔本者,五也;只儿瓦夕者,六也;朶罗者,七也;乃蛮者,八也;也孙者,九也;哈儿班荅者,十也;忽陈者,三十也,亦作忽嗔;乃颜者,八十也,亦作乃燕;明安者,千也;秃满者,万也。”[72]

如视此名为波斯语的话,合儿班答在波斯文中写为kharbanda,其意义为“驴的主人”。

至于完者都名称的意义,哈沙尼在记合儿班答即位时曾解说道:“人们称(之)为完者都算端,意为吉祥之王。”[73]Öljäi,蒙古语,译言福,《元朝秘史》中已见。Öljäitü,此言“有福的”,亦见于《元朝秘史》第200节:“完勒泽秃·(中)忽秃黑秃·安答·米讷·不列额。”(他曾是我圣明而有福的安答)在《元朝秘史》中,凡是附有“秃”(或图和台)等词尾的词汇,常表示“有”、“具有”的涵义。[74]

四、也先不花扣留使臣

根据汉文和波斯文籍,皇庆至延祐初的二三年内,也先不花连续扣留了数批往来于元朝与伊利汗国之间途经察合台汗国的使团。今根据以时间先后为序,分述如下:

1.阿必失哈

《拜住元帅出使事记》中保留的拜住被也先不花军队截获以后,也先不花与拜住之间的讯问与答辩对话,使今人得以窥见当时元与察合台汗国关系的部分内幕:

在也先不花逼问元朝西北戍军的备战活动时,拜住答称:“王所问实不知,且王从何所得是议?”

也先不花:“阿必失哈至是尝言之。且曰:‘哈儿班答王,上近支也。吾等族属存与留不可知。后使者至必有处分。’今汝往彼,必生事,速吐情以告我。”

拜住:“王拥兵遮道,使者急求去,多诡辞以脱,阿必失哈曷可信!”

也先不花左右:“彼统军九万,宁肯不自爱惜,诈言以求脱?”[75]

袁桷的上述记载清楚地说明,在拜住被扣留之前不久;还有一次阿必失哈使团。阿必失哈因被也先不花截留,急求脱去,吐露了元廷对察合台汗国不信任的内情,导致元朝与察合台汗国间关系急剧恶化。由于宪宗蒙哥以后,元帝系皆为成吉思汗第四子拖雷后裔,而立国于波斯的伊利汗国的统治者均为元帝近亲,如合儿班答之祖父阿八哈为元武宗、元仁宗之父答剌麻八剌的堂兄弟,即所谓“哈儿班答王,上近支也”一语的含义。所以有元一代,元与伊利汗国间的关系,较元与察合台汗国、元与钦察汗国的关系而言,显得更密切。当时察合台汗国与伊利汗国的关系日趋紧张,与元朝则因戍军牧场纠纷而对峙。察合台汗国地处元朝与伊利汗国之间的地理位置,使其易于受元与伊利汗国的东西夹击。其时察合台汗国与其西邻关系趋于恶化,加之蒙古西北诸汗国统治集团与元廷的血缘有远有近,这几层因素综合起来,使也先不花对元与伊利汗国之间的关系很敏感,对双方使臣的往来存有戒心。

《拜住元帅出使事实》尽管提到阿必失哈是统兵9万的重臣,但并未言明其驻地。我们在其他有关元朝西北戍军活动的汉文史料中也找不到与之有关的材料。细读上述袁桷的记载,仅能粗略地体会到,阿必失哈是在从元朝前住伊利汗国的途中被拘留的,所以他才可能泄露元戍军“启边生事”的形迹。幸而《完者都史》中保存了一段记载,提到了阿必失哈的出使。 日本学者加藤和秀最早指出,《完者都史》中的Abīšhqā与《拜住元帅出使事实》中能阿必失哈是同一人,是伊利汗合儿班答遣往元朝的使臣。[76]

《完者都史》中与阿儿失哈的这一段波斯文原文字句不很通顺,其校勘者罕伯莉女士未读懂,因而标点亦误。这段文字对于对照《拜住元帅出使事实》及研究这一时期元与察台台汗国关系史有极为重要的意义,不容含混过去,须搞清其原义。于是笔者阅读再三,并查证了德福教授的著作《新波斯语中的突厥语、蒙古语成分》中的波斯文引文,试译如下,然后略作说明。

“……(按:原文空缺)之子阿必失哈(Abībšqā)因出使,从合罕宫廷返回,动身前往世界算端(按:指合儿班答)之地。 当到达宗室(Ūruq)的骑兵和察合台的军队(的驻地)时,在酒醉和不知不觉之中,从(他)口中吐露出一些骇人听闻的,煽动性的胡言乱语,并说:‘我掌握有关也先不花的机密。’当这个消息(īr[i]nījn)[77]传至也先不花处时,他(按:指也先不花)为弄清真相(按:直译为“探听这个谈话”),派出宗族的大臣率领各高官的军队前往其地。阿必失哈因目光浅而招认(按:直译为“说”):‘阿合·撒合里(Aqsaqāl)太师—意为白胡子——关于乘骑设置围猎圈的两端(Ūtū)(的问题)这样说,也就是:合罕下达了命令:‘你们(按:指伊利汗国的军队)从西方来,而我们从东方(去)。这样我们可以把这些残暴、有害、顽固而邪恶的敌人消灭,并且把土兰(Turan)国之地(按:指阿母河以北之地)从反叛的污物中清理出来。’”[78]

本段史料中阿必失哈对察合台汗国泄露的阿合·撒合里太师是一位至关重要的人物。从哈沙尼记载的哈必失哈的口供中,我们知道,正是他向阿必失哈传达了仁宗的旨意:元政府有意与伊利汗国联兵夹击也先不花,一举消灭察合台汗国。“阿合·撒合里”,哈沙尼在上述行文中已解释其含义,“白胡子”,据此,我们可寻出其语源。aq,突厥语,意为白;saqal,突厥语,译言胡须。《圣武亲征录》中提到:“己丑(1229年)……河北先附汉民赋调,命兀都撒罕主之。”耶律楚材号吾图撒合里,“盖国语长髯人也”,[79]在《元史·食货志》中,又称耶律楚材为“曳剌兀图撒罕里”。这里的“撒罕”、“撒合里”、“撒罕里”,即此saqal。

阿必失哈所提到的这位阿合·撒合里太师,即白胡子太师究竟是谁?查元驻西北边大臣中,月赤察儿曾于大德四年(1300年)受封太师,后为和林行省丞相。仁宗即位,“命月赤察儿依前太师”。[80]月赤察儿曾于大德五年,因“北师少怠,纪律不严”,受命“副晋王”督统左右部宗王诸帅,屯列金山,于金山南北之地与海都、都哇对峙,至仁宗登极时,已供职漠北10年,是元政府中参与决策西北军政要务的重臣。阿合·撒合里(白胡子)太师,极可能就是指他。按汉文史料,月赤察儿死于至大四年(1311年),伊利汗国与察合台汗国紧张亦在此年。则阿必失哈入元应在至大四年左右。至于他在元停留多久,何时动身返国,均无记载。

当时元与察合台汗国边境相安无事已多年。究竟是元朝果真有首先动武,消灭察合台汗国的图谋,还是元朝统治者把与伊利汗国结盟,看作预防不测,以备万一的手段,现在已不得而知。不过从目前的材料分析,后者的可能性大。

综合《拜住元帅出使事实》和《完者都史》的记载可知,阿必失哈受命合儿班答出使元朝,意在结盟夹击察合台汗国。也先不花事先并未料及局势已发展到自己可能东西两面受敌的地步。只是在阿必失哈从元归回时,途经察合台汗国,由于酒后失言的偶然原因,才使伊利汗国暗中与元朝商谈的消息泄露了出去。也先不花认识到察合台汗国的危险处境,他决心拥兵遮道,执往来于途的使臣以探军情,割断元与伊利汗国的陆路交通,防备不测事件。从察合台汗国生存的立场看,在当时情况下,这是必须采取的措施。正因为如此,也先不花终于达到了破坏元与伊利汗国结盟的目的。

2.拜住

据《拜住元帅出使事实》记载,皇庆二年(1313年)仁宗派拜住携金印赐孛罗丞相,“且俾往哈儿班答王所议事”。由于拜住途中被察合台汗国截获,未达伊利汗国,故而此次出使不见于波斯史籍记载。元政府在派拜住出使时,并不知道由于阿必失哈事件,特别是阿必失哈在审问过程中向也先不花招供,称“后使者至,必有处分”,即元朝后面派出的使团必与合力打击察合台汗国的关的情况下,察合台汗国被迫改变了对元廷友好的政策,局势有了新的变化。拜住在这种情况下取道察合台汗国出使伊利汗国,无异于自投罗网。果然他在中道遇也先不花,被“疑有间谍,执以问”。

为排除自己的间谍嫌疑,拜住答曰:“今上所遣,不过通岁时问礼,曷有他意!”也先不花左右已事先从阿必失哈处侦知边界动静,遂曰:“使者往来,皆言有启边生事形迹。汝此行宜得要领,可实言。否则榜掠,汝亦必言。”其时正值冬季,也先不花为逼供,命拜住跪大雪中受讯,“且搜其衣,中无所有”。拜住回答说他实在不知也先不花所要打听的情况,并反问:“王从何所得是议?”要求对方提供消息来源。也先不花乃告以阿必失哈吐露的消息,拜住仍以辞辩。也先不花下令缚其双手,“纳诸股击之”。拜住道:“有玺书具在。使臣往来有先后。拜住万(死?)实不知。”也先不花取拜住所携玺书视之,方曰:“彼果无罪。”但仍夺其虎符及欲赐孛罗之金印,拘囚其斡耳朵。[81]

拜住受命赴伊利汗合儿班答出使,虽然拜住在讯问时称“今上所遣,不过通岁时问礼”,也就是是元与伊利汗国间正常的相互问候,但从当时的形势看,双方打算商议的诸事中,肯定包括了协调双方对察合台汗国的政策的内容,但或许尚未具体到阿必失哈所吐露的双方计划联合攻灭察合台汗国那样的程度。这一点,我们可以从拜住始终否认元对察合台汗国有异谋,并一直呼吁停止这场宗亲残杀的活动中可推测得知。至于拜住被囚禁的地点,史无明文。不过从也先不花的斡耳朵位于亦思宽(按:突厥语原名为Ïsïq köl,意为热海,今伊塞克湖)判断,拜住的囚所也应在此一带。

也先不花的部下在讯问拜住时,曾扬言:“使者往来,皆言有启边生事形迹”,似乎在拜住之前,阿必失哈之后,还有数批使臣经过也先不花控制的地区,透露了察合台汗国敌对方的备战活动,但未言明从事战争准备的是伊利汗国还是元朝。但从后来也先不花告以“阿必失哈至是尝言之”来看,除阿必失哈不慎酒后失言以外,也先不花并无其他消息来源。据此,拜住应是继阿必失哈之后,被也先不花扣留的第二位从元朝前住波斯的使臣,他被截获的时间为皇庆二年(1313年)冬。

3.脱帖木儿丞相

也先不花在阿必失哈事件发生后,为切断元仁宗与伊利汗合儿班答、元西北戍军与伊利汗国军之间的联系,防止自己陷入腹背受敌的境地,下令封锁东西陆路交通。但此门一闭,在处理与元朝关系问题的上,也先不花的回旋余地就突然变小,退路难求。用哈沙尼的话来说,就是“离弦之矢欲罢而不能,脱口之言欲收而不得”。[82]除了前面提到的阿必失哈和拜住之外,还有数批使臣身陷囹圄。哈沙尼记载道:

(也先不花)“立即下令,把其境内和突厥斯坦广阔土地上,往来于途的合罕的使臣扣押起来,并夺取其财物。受命的贵人们(khudāwāndān)首先在拔汗那之地,把合罕派出带1500匹驿马(ūlāgh,兀剌黑),将一位哈屯送给(完者都)算端的脱帖木儿(Tūqtimūr)丞相在俺的干(Andkān)城监禁起来。”[83]

哈沙尼将此事的叙述置于阿必失哈事件的描述之后。脱帖木儿丞相出使伊利汗国及元廷赐合儿班答哈屯事,未见于汉籍。从上下文意看,这个拥有1500多马匹的使团,似乎是在阿必失哈出使前不久才动身的。看来因阿必失哈酒后失言,也先不花传令其将领沿西行道阻截,在俺的干城抓获了他们。其所携财物,按也先不花处置拜住使团的情况看,当然也被没收。脱帖木儿丞相一行取道俺的干,说明他们走的是昆仑山北道。

4.另外两支元廷使团

据哈沙尼记载,曾参加过与脱火赤丞相谈判调换牧场的也先不花的大臣班·帖木儿和阿老丁必阇赤“探明并传报,另外一支自契丹之地向完者都算端递送虎、鹰、白海青、隼和许多稀世之物的使团已经到达”。察合台汗国的军队按也先不花的命令抢劫了他们的财物,并以各种手段折磨使臣。使臣告诉也先不花,元廷直至当时,尚未冷淡察合台汗国,并告诫他们“叛乱和喧嚣是没有效用的”。[84]也先不花不听劝阻,决心先发制人。哈沙尼记载曰:

“他(按:指也先不花)把所有的使臣都送到可失哈儿方向去,把他们都囚禁于彼处,并抢光了其财物。他对使臣们答称:‘并非我信口开河犯下过失。暗藏的敌人们为图谋害我,已结成联盟并利用时机了。因此在敌人一步步地成就事业之前,应当先下手。与其疏忽的脚步陷进粗心的衣裙;莫如脚踏荆棘,步履团蛇。’”[85]

这一批使团中,为首的使臣的名字在波斯史籍中没有保留下来。从使团成员被扣留在可失哈儿城来看,他们所取路线的与上述脱帖木儿丞相一行一样,是天山南道,故这个使团与《清容居士集》中所提到的拜住使团看来没有关系。

卜阑平章的使团被扣事件,事在也先不花之前锋败于脱火赤丞相所部军之后。据哈沙尼记载:

当察合台汗国军前锋1000人全军覆没的“令人心碎的消息传到也先不花处时,他在盛怒之下变得激动起来。就在此时,东方的合罕的使臣卜阑平章(Būlān Hi ānk)率80余名那可儿,自完者都殿下处归还,到达突厥斯坦之地。为报怨仇,(也先不花)将他们全都逮捕,以刀剑威逼之”。

ānk)率80余名那可儿,自完者都殿下处归还,到达突厥斯坦之地。为报怨仇,(也先不花)将他们全都逮捕,以刀剑威逼之”。

使臣们被迫交出所携物品,计有:狮子、灵 、大山猫和呈献给合罕的珍奇礼品。他们把这些东品都抢夺过来。[86]

、大山猫和呈献给合罕的珍奇礼品。他们把这些东品都抢夺过来。[86]

卜阑平章出使伊利汗国事,亦不见于汉文史料。至于其被截获的时间,对照汉籍,也先不花初战败于元军在延祐元年(1314年)初,则卜阑平章使团被扣留之事,也应在此年。自阿必失哈事件开始,一年之内,有据可查的被也先不花扣留的使团,已多达五批。除海路之外,元与波斯之间已不能借陆路交通传递信讯。

五、战幕拉开

两个兄弟之国在相互矛盾的利益的推动之下,抛弃了已实行10年的睦邻政策,原先已经熄灭的仇视怒火又重新燃起。为避免后发受制于人,也先不花决定首先向元军动武,战幕就这样拉开了。提到战争初期情况的汉文、波斯文史籍,如《拜住元帅出使事实》、《句容郡王世绩碑》和《完者都史》等,由于写作时代、条件各异,所以叙述侧重不同,给研究者辨明事情经过,综合各书所言造成很大困难。本节试图通过梳理比附各书线索,来陈述己见。

就整个事件的发展过程而言,哈沙尼的描述最为详尽。他述战前、战争初期诸事的顺序是:

(1)引起元与察合台汗国间战争的三个原因,包括脱火赤丞相与也先不花使臣的牧场谈判和伊利汗国使臣阿必失哈归国途经察合台汗国境时的酒后失言。

(2)也先不花下令扣留元廷使臣脱帖木儿与另一支前往波斯的使团。

(3)卜剌城沙赫那戮投元报告边情,脱火赤闻讯撤军。

(4)冬季,初战也先不花不利。

(5)也先不花遣使向元仁宗求和。

(6)春,床兀儿调停冲突,也先不花遣使床兀儿刺探军情。

(7)脱火赤击败也先不花军前锋。

(8)也先不花扣留元朝使臣卜阑平章。

(9)两军再战,床兀儿部军投入战斗。

(10)战争推至察合台汗国境。

据《拜住元帅出使事实》记载,事件的发展过程是:

(1)阿必失哈酒后失言泄密事件。

(2)皇庆二年(1313年)冬,拜住在出使伊利汗国途经察合台汗国境时被截获。

(3)延祐元年(1314年),也先不花入寇元境。

(4)也先不花建议拜住为使,入元谋和,事未成。

(5)延祐七年(1320年)也先不花去世,双方议和成功。

《句客郡王世绩碑》叙事的顺序是:

(1)延祐元年(1314年),也先不花复叛于亦忒海迷失之地,床兀儿迎战。

(2)战事扩大到察合台汗国境。

以哈沙尼所记比照汉籍,可以得出如下判断:

哈沙尼所记阿必失哈酒后失言有袁桷所记为证,事在皇庆二年(1313年)冬以前不久。

哈沙尼所记也先不花扣留元使臣诸事,与袁桷所记拜住被截时间大体相当,时为皇庆二年(1313年)冬。

哈沙尼所记脱火赤撤军,冬季也先不花初战失利,与袁桷所谓延祐元年也先不花入寇大体相当,时为皇庆二年(1313年)与与延祐元年(1314年)之交,或延祐元年初。

哈沙尼所记也先不花遣使请和,与床兀儿调停冲突,同袁桷所记也先不花与拜住商谈请和大体相当。哈沙尼称其时为春天,当为延祐元年春。

哈兀儿所记两军再战,床兀儿部军投入战斗事,与虞集所记延祐元年也先不花复叛,床兀儿迎战大体相当。而哈沙尼所记脱火赤击败也先不花军前锋,以及也先不花再度扣留元朝使臣则在此之前。

以下循此线索,按整个事件发展的先后,分别对各阶段作细部研究。兹先录哈沙尼所记战事开启的经过如下:

也先不花在把元朝派往波斯的使臣关押在可失哈儿(按:此事前已述及)之后,针对元朝脱火赤所部戍军,立即着手配置5万军队,“以便对其驻地发起突然攻击,进行夜袭,实施打击”。[87]战争是死亡和破坏的同义语。10年来,察合台汗国上下已经习惯于同元朝和睦相处,要他们抛弃和平生活,从心理上重新进入战争状态,需要一定的时间。也先不花当时似乎未意识这一点。除此之外,蒙古藩王向大汗开战,不仅撕毁了和平协议,也是犯上作乱的行为。也先不花的这种不计后果、铤而走险的方案,并不能代表其国内统治阶层所有成员的意见。随着军事冲突日益迫近,在贵族中发生了分化,他们中有些人不愿重新与元朝为敌,甚至有人投奔元朝,向元军报警。哈沙尼提到了一个引人注目的事件,当时“突厥斯坦尽头的普剌城沙赫纳忽里出黑(Qūljūq),发觉了袭击脱火赤的计划后,立即叛逃投奔元朝戍军脱火赤处,要他注意防卫。[88]

哈沙尼把普剌城说成突厥斯坦的尽头很值得重视。在他之前,小亚美尼亚国王海敦在记其朝见宪宗蒙哥的归程时提到,他们路过仰吉八里(今新疆玛纳斯附近)以后,才进入突厥斯坦。波义耳在《海屯行纪》英译本的注释中写道:“海屯显然未将定居的(信奉佛教的)畏吾儿人当成突厥人:他只是在离开他们的土地,进入哈剌鲁人的土地后,才觉得自己到了‘突厥斯坦’。”[89]哈沙尼的《完者都史》成书以后问世的元《经世大典图》,在可失哈儿城的东北方标有地名“途鲁吉”,即突厥,其地望大约相当于普剌城一带,应即上述之“突厥斯坦”。由此看来,亚美尼亚文《海屯纪行》、波斯文哈沙尼书和汉文《经世大典图》这三种文献,在突厥斯坦的东境地域上的互相吻合,不是巧合。因此,在元代,除了拉施都丁所提到的广义的“突厥斯坦”的概念之外,“突厥斯坦”另有一个狭义范畴,指亦列河流域及其以西一带的山区草原。不过,在明代《回回馆译语》中有词turkī,汉字音译为“土儿期”,旁注汉义“高昌”,[90]则又将高昌回鹃与突厥划等号。

与卜罗之地相邻的最近的元朝驻军为脱火赤所部,这一点在汉文史料中可以找到证据。元至大三年(1310年)五月,汪古部首领阔里吉思之子术安过戍边时,驻守其地的是淇阳王月赤察儿—他应当就是哈沙尼提到的白胡子太师,阿必失哈遇见他的时间当在至大四年(1311年)—与脱禾出丞相。术安从月赤察儿、脱禾出等人的夏营地野孙沫涟之畔行,七月达卜罗。[91]这恰使人联系起脱火赤的驻地与卜罗城的联系,与哈沙尼所记正相呼应。

元朝西北镇边驻军至此才知大战已迫在眉睫。接普剌(卜罗)城沙赫纳忽里出黑(Qūljūq)所报音讯后,脱火赤立即下令其部下军队及营帐向北撤退,移至也儿的石河之北。他在自己夏营地的后部的边缘,率1万精兵以为备。在其前方,“是一条咆哮而水量丰富的河流,沿一座山的前侧和一块名曰SNGLAKh Hūliyātū的土地流过”。[92]其时正值冬季,脱火赤原先在霍孛以南的野孙沐涟驻冬,他是驻边军队中最突前的一部,地近亦列河谷草原,从进攻的角度讲对察合台汗国的威胁最大,从防御上看也易于受到察合台汗国军队的突然进攻。为防止孤军被围,脱火赤不得不勿忙率军离开冬营地,北上至更为寒冷的夏营地以为备。

《拜住元帅出使事实》记延祐元年(1314年)双方开战事:

“延祐元年,王(按:指也先不花)兴兵内寇。复遣使召公至猎所,曰:‘我已入汝境土矣!’公(按:拜住)曰:‘兄弟之国无内外,彼地亦王地,王往何所疑。’王曰:‘亲疏既分,衅隙已乖,(执)[势]不得不尔。’”

拜住此番出使在皇庆二年(1313年),从他被截获后,“命跪大雪”以询可知,其时已是当年深秋或冬季。《完者都史》也称脱火赤闻知也先不花将偷袭其营地,乃北撤至也儿的石河彼岸,时正值隆冬。《拜往元帅出使事实》与《句容郡王世绩碑》均言明,察合台汗国这次揭出叛元的旗帜,是在延祐元年(1314年)。这就产生一个问题:也先不花究竟是在拜住被截获的同一个冬天,也即从皇庆元年冬跨年进入延祐元年初—开始进攻脱火赤丞相,还是在次年冬季—也即延祐元年冬开始叛乱?从本节开头处的波斯史书与汉籍所记比较可知,应为同一个冬天,换而言之,也先不花迫使脱火赤丞相所部军后撤至也儿的石河北之事,上距拜住被俘应当仅有数月时光。

脱火赤部退过也儿的石河后,双方就爆发了大规模的武装冲突。据哈沙尼记载,那年冬季,由于极度寒冷,也先不花军队的坐骑大批倒毙。在这种情况下开赴战场,“犹如走进死亡的展览会”。两军相遇,也先不花初战未捷,其军队陷于不利境地。[93]这是大德六年(1303年)都哇请和以来,双方军队的首次交锋。初战后,察合台汗国上下一片不安。

六、也先不花有意求和

初战失利,暴露了也先不花军与元西北戍军之间的实力差异。贯穿元世祖忽必烈朝、元成宗铁穆耳两朝,长达半个世纪之久的西北诸王之乱,对垒双方均是成吉思汗子孙。原先对外战争中战斗力强悍的蒙古军,在面临同胞血肉相残时,未免畏缩不前,战斗力大减,元政府在不得已的情况下,组建侍卫亲军、其中包括大批由成吉思汗家奴编制而成的色目武装,如钦察亲军阿速亲军等。这些色目武装只知效忠自己的主子,在面对西北叛王时毫无惧色,故而战功远超蒙古军,一跃而成为元朝最具战斗力的军队。前面已经提到,而脱火赤所统辖的军队即属于钦察亲军,在世祖、成宗两朝曾屡败海都、都哇的军队。从这个角度看,此次也先不花的军队失利并不奇怪。

由于初战不利,察合台汗置内原先不赞成叛元的势力又开始活动,他们向也先不花施加影响,希望他主动采取行动,以实现和平。哈沙尼记载道:也先不花因诸臣的提议,选出使臣,授以职衔,派他们乘驿马赴合罕(按:元仁宗)廷呈报道:“脱火赤丞相在我并未犯下任何过失和说错话的情况下就斥骂我,侮辱我,贬低我。”也先不花还表示:

“臣仆双手交合,对必须服从的合罕的命令睁开眼睛。这些话希望同他面谈。(但)脱火赤在我面前调兵,臣仆慌忙不知所措,没有说话的可能性。(我这样做的)目的是使兀鲁思不致遭受毁灭,重新恢复。”[94]

哈沙尼所述也先不花谋和之事,在《拜住元帅出使事实》中亦有反映。袁桷记道:也先不花攻入元朝境内后,召拜住告以局势。拜住劝阻道:

“在昔太祖皇帝西征有训曰:‘人不可以信谗,谗入则宗亲乖离。宗亲既离则百姓他适,将贻笑于敌国。’拜住尝闻,在成宗时,先王有盟;兴灭国,开关塞以安百姓。今言犹未泯绝,使者掉舌生异同,今(令?)致疑。拜住等良不称职,敢叩头死罪以请。”

拜住所引述的这几句太祖遗训虽不见于他书,但凡遇事先举出祖宗遗训,倒是元廷的惯例。“先王”指也先不花之父都哇。“先王有盟”,指海都死后都哇主动向元廷请和求罢兵,结果在蒙古诸汗国之间达成结束“内战”的协议。拜住始终不承认元朝有袭击祭合台汗国的意图,他把阿必失哈所招供情况,称为“使者掉舌生异同”,并斥之为致使察合台汗国与元廷之间产生隔阂的“谗言”。他希望也先不花能如成吉思汗所说的那样,不信谗,以避免宗亲分离。

也先不花显然是因为初战失利的缘故,解颜曰:“吾欲遣汝诣上通好,何如?”拜住则以“谢不能”相对。由于当时“有不内附者梗于路”,拜住终于未能成行,也先不花复以拜住往拘所。窝阔台汗国灭亡后,元朝与中亚蒙古诸王之间的力量对比发生逆转。也先不花通过交锋,对元西北戍军的强大实力有了新的认识。数年前,当海都之子察八儿谋复兴窝阔台汗国时,脱火赤和喃木忽里就曾应都哇之约,受成宗之命,深入到亦列河流域袭击察八儿,使元军的战斗力有所显示。但当时受打击者是窝阔台汗国残部,察台台汗国军尚是元军的同盟者。而现在察合台汗国不得不独力承受元朝军队的压力。也先不花虽有意就此住手,但战争是敌对着的双方的行为。战端开启,杀人的机器一旦启动,单方面和好的意图,若无对方响应便不能终止。这可能是拜住“谢不能”的原因之一。“不内附者”,指察合台汗国内一部分尚不同意同元廷约和的贵族。以《完者都史》对照《拜住元帅出使事实》可知,也先不花的媾和想法未得到其国内全体贵族的同意。

尽管如此,延祐元年(1314年)初,也先不花一直在为恢复和平而努力。他除了向元仁宗遣使以外,还主动与元脱火赤所部军的侧翼床兀儿统辖的军队联系。很明显,他是企图将这场已经开启的战争,限制为脱火赤所部军与他之间的冲突,并借机摸清元政府的真实意图以及元朝邻接其境的其他各支戍军将领对这场战事的态度,以便解决争端。

战争开始得很突然,除脱火赤以外,应该说,元朝西北方向的其他各支戍军也缺乏重新应付大规模冲突的心理准备。哈沙尼在述完也先不花向元廷请和事后,接着提到的床兀儿调解冲突之事便是一例。他写道:

“春天来临,土土哈(Tūtūqāq)之子床兀儿( ūnqūr)向也先不花递讯:‘如果脱火赤由于冒失和大胆说了令人心寒的、成了叛乱和内心倦怠的原因的话,首先应让我知道那个情况,这样才不会发展为背离和争纷’……我们之间联系的持续性和血缘的长绳,并未如此巩固,这样,随着时间、世事和岁月的流逝,分离(性)增加了。现在让我们忘却过去吧,过去的事过去就算了。让我们如同从前那样(按:直译为‘如同从前的关系’),互相做朋友。”

ūnqūr)向也先不花递讯:‘如果脱火赤由于冒失和大胆说了令人心寒的、成了叛乱和内心倦怠的原因的话,首先应让我知道那个情况,这样才不会发展为背离和争纷’……我们之间联系的持续性和血缘的长绳,并未如此巩固,这样,随着时间、世事和岁月的流逝,分离(性)增加了。现在让我们忘却过去吧,过去的事过去就算了。让我们如同从前那样(按:直译为‘如同从前的关系’),互相做朋友。”

床兀儿还要也先不花不必介意脱火赤的话。

也先不花对床兀儿的这一番表白的诚意持怀疑态度,恐其中有诈,借回复床兀儿之机,命使臣窥测元军动态。哈沙尼这样记道:

“也先不花为了答复床兀儿,派出术里只(Jūljī)也里只,为的是探询他(按:指床兀儿)的真正看法和意图,了解床兀儿的言语与内心是否一致。术里只也里只在20昼夜之后返回。(向也先不花)禀报道:(‘床兀儿)对我们的态度很明白,可以一目了然(按:直译[床兀儿]对待我们的内心和言行如同笔直的箭),他们怀着善意,不打算战斗。他们的怒火并未燃炽到那种地步,善意的忠告之水可能扑灭之。而脱火赤由于(对床兀儿)的嫉妒和敌意,(怒火)有如电闪在心中燃烧呼啸’。”

总之,术里只带回的情报显示,只是脱火赤对也先不花不满,换而言之,他认为察合台汗国需要对付的只是脱火赤所部12万军队,床兀儿的部下不会参战。笔者不排除床兀儿演了一出类似《三国演义》中“蒋干盗书”式的活剧,使术里只作出了错误的判断。术里只提供的情报为也先不花下一步的错误决策提供了依据。由此观之,也先不花及其臣下,对察合台汗国与元朝之间关系恶化的程度未能作出恰当的估计,对由于自己过去一段时间里所采取的敌对措施,在元朝方面可能引起的反应估计不足。他扣留了数批路过使臣,又阴谋袭击脱火赤,使其军队北渡也儿的石河,并且双方已发生过冲突。在这种情况下,仅因床兀儿参与调停,就相信过去发生的一系列事件,只是局部性的,不会影响与元朝关系的全局,双方都会采取“向前看”的态度,这不仅是失策,显然是过于天真。

也先不花既判断与之为敌的仅限于脱火赤统率的军队,则认为察合台汗国有力量抗衡之。大约是基于如上判断,也先不花移军全力对付脱火赤丞相。争取恢复和平的活动就这样中止下来。不过,也先不花谋求停战的活动,确曾使察合台汗国与元朝之间的紧张关系暂时缓和了一段。延祐三年(1316年)闰三月,驻守哈迷里、河西前线的诸王术伯之侄宽彻,向中书省奏报,要求改善其驻守地区的驿站,以便接待伊利汗国的使臣。《经世大典》申保留了中书省将此事上奏仁宗记录:

(宽彻言):“塔失之城立站,去年奏准支给骆驼一百只,马三百匹,以充转运。随时有使臣自哈儿班答来进豹子者,尽数起给铺马,脿力未充过川,其间毙者太半,未免将军人马匹当站,今存者又无几矣。”

他们的意见是:“死铺马,不可不补置之。如令行省官,验其倒毙之数,给价和买,庶几便当。”[95]

上述宽彻所提到立站的塔失城,亦见乎明代舆地书籍。无名氏《西域土地人物略》记沙州之西有地名“答失虎都”。[96]“忽都”当系蒙古语hota的音译,意为牧村、城市。“答失”,突厥语,意为石。“答失虎都”,译言石城。今甘肃安西县戈壁之中有地名踏实,当为古之答失。

伊利汗国使臣取道宽彻驻地入元时,沿途骚扰站户,违例大量起用驼畜的情况,有如途经脱火赤驻地时一样。虽然前几年(皇庆二年,1313年),元政府已于脱火赤和宽彻驻地设置了都脱脱禾孙之官,以期限制使团人数,但实际上收效甚微。站户驼畜死亡不足数时,伊利汗使臣则强拉军人马匹充役。根除这种弊端绝非易事。

以上记载显示,直至延祐三年(1316年),宽彻统辖的哈密立一河西方向元军尚未参战。考虑到元朝驻边军队之间传讯系统的完备性,应该说他们不可能不知道脱火赤与也先不花发生冲垒的消息。而在这时他奏报要求改善驿传,只能解释为,也先不花谋和的行动,致使战事暂时停歇,而宽彻因边境暂时平静,以为与伊利汗国之间的陆路交通会很快重新恢复。

七、也先不花与月即别

在元与察合台汗国的冲突中,伊利汗国站在元朝一边,因此,钦察汗国的态度对察合台汗国就显得非常重要。也先不花为摆脱孤立的处境,必须争取钦察汗国的支持,如果能如愿以偿,则可能重演当年察台合、窝阔台两汗国结盟,合力对抗元廷的历史。按沙哈尼记载,时在位钦察汗为月即别(Ozbeg)。[97]哈沙尼记载了也先不花拉拢月即别的活动,今录之如下:

“在这个时候,都哇之子也先不花已反叛合罕,希望月即别能帮助他,与他一致,(目的是)不会有人从背后算计他。他(按:也先不花)向他(按:月即别)递讯道:‘合罕已发出命令:月即别不应执政,不宜为王,术赤汗的地位和位置将委付于其他诸王。’月即别因为此QWARS(劝告?挑拨?)反叛了合罕。那位身为密友挚朋的大臣对月即别说:‘如果将要按我的忠言和劝告(mušwāirat)行事,就不要反对合罕,因为他是创始者的福荫,因为服从他你就有权统治兀鲁思的所有地方,并总是避开一切灾难、āhāt、祸害、不幸和敌人而保住平安。去向也先不花和察合台氏族声明绝交!’月即别欣赏他(按:指这位大臣)的智慧,也先不花的说教变得虚伪,而(其)约会也不可能实现,他们(按:也先不花和月即别)的联合被弃之于无用之地(按原文直译:‘被放弃了’)。在仲冬(按:回历712年),[98](他—按:原文动词为第三人称单数,但不能确定是指月即别还是也先不花)向合罕陛下派出急行使臣,寻求和解的途径……”[99]

另一处,在叙述诸王伯八投降伊利汗国后,引起完者都和月即别之间的尖锐矛盾时,哈沙尼又写道:

“也先不花斡兀立听到这个情况后,乘此机会叛乱。他希望月即别在叛乱中与他结盟。向月即别递讯道:‘铁穆耳合罕[100](认为),术赤汗兀鲁思的统治不合适,钦察(之地的)政务也许将要委付给批评者(?)。(也先不花的)目的是希望以阴谋和欺骗使月即别反对铁穆耳合罕(按:为元武宗,或仁宗)。”[101]

特别值得注意的是,也先不花挑拨钦察汗国与元朝的关系时,举出的理由是:元朝皇帝有意废钦察汗,而另立他人。这在无形中透露在他心目中,元朝皇帝与西北诸汗国藩王,在他心目中的地位并不对等。而钦察汗国在内部协商也先不花关于结盟的提议时,那位大臣表示不同意与元朝为敌时,也说如果服从合罕,钦察汗就有权治理自己的兀鲁思。两人的话语虽然不同,但背后所含的意义相同。这两则史料生动地表现出,在当时西北蒙古诸王的意识中,元朝皇帝是成吉思汗大位的继承者,也是所有蒙古汗国的宗主。这的确是对前引拜住“兄弟之国”一语的两段很好的注释。有相当一批学者在自己的研究著作中,把元代几个蒙古汗国之间的关系,作为一般意义上的国与国之间的关系来处理,这是有悖于历史事实的。正如拜住所言,在当时蒙古人的观念中,元与西北诸藩互为兄弟之国,他们之间无内外之分。

也先不花争取钦察汗国的努力既不能得逞,其军事实力又不足以独力抵御元朝军队的进攻,这场冲突的前景便可想可知了。

八、战事的扩大

直至此时,这场边界冲突的规模仍不很大。战事发生在霍孛至封也儿的石河一带,略相当于今新疆北境阿勒泰山区一带,囿于一个有限的范围。双方投入的兵力也很有限,元朝方面参战的只是脱火赤丞相统率的钦察亲军的一部分,而察合台汗国动用的,大约也只是原先与脱火赤对峙而驻的那一部分军队。在研究冲突迅速升级的过程之前,有必要先辨明,《拜住元帅出使事实》所记延祐元年(1314年)也先不花“兴兵入寇”,与《句容郡王世绩碑》中提到的“延祐元年,也先不花等诸王复叛叛”,是否为同一件事。

按袁桷记载,也先不花入寇元朝后,召拜住谋议和谈。如假设上述两书所记乃同一件事,则在也先不花召拜住商议与元朝谋和前,床兀儿已经参战。而实际上,哈沙尼已言明,床兀儿曾参与调解也先不花与脱火赤的冲突,在此之后,床兀儿方投入战斗,足证上述假设不能成立,袁桷与虞集所记确非同一件事。

正如本文前面所分析的那样,应将袁桷所记“也先不花兴兵入寇”,系于哈沙尼所记也先不花派5万军谋袭脱火赤部以及他初战失利之时,即延祐元年(1314年)春以前。而把虞集所述亦忒海迷失之战,系于谋和失败,床兀儿所部开始参战之时,也即延祐元年春以后。此外,《句容郡王世绩碑》既称也先不花为“复叛”,可见他不是初次反叛元廷。都哇在世时,也先不花驻守于昆都士地区,在窝阔台汗国衰亡时,都哇的继位者是宽彻,也先不花尚未进入察合台汗国权力中枢。在察八儿谋复国时,都哇之子怯别才遣使将也先不花召回即位。查皇庆二年(1313年)以前,也先不花一直对元廷克守臣礼,并未有非分之举。由此可设想,“复叛”之前的“初叛”,当指扣留阿必失哈、拜住、脱帖木儿丞相等数批使臣,以及迫使脱火赤渡也儿的石河并袭击之诸事,而“复叛”则当指他谋和活动中止,再度与元军作战事。总之,初叛在谋和之前,而“复叛”在谋和之后。也先不花“复叛”后,事态迅速扩大,床兀儿率领的军队也投入了战斗,驻于西北边境的其他各支元军先后参战。

本节拟如前例所示,先研究哈沙尼的记载,再证之以汉文史料。前面已经述及,哈沙尼提到,也先不花在遣使剌探元军情况,得出床兀儿部不会参战的误判之后,移军对付脱火赤部,志在必得。时也先不花的“同母弟也不干(Ibūkān)和怯别(Kebek)[102]亲率一万嗜血成性的(kamkār,成功的?)军队,前往阔勒·火亦(Kūl Kui)之地。在叛军中有一千人为全军之先锋”。阔勒·火亦,应为突厥—蒙古语合成词,译言“林湖”;而这里“叛军”则指察合台汗国诸王也不干、怯别所部。

脱火赤是能征惯战的将领,其军很快从和平环境转为临战状态,再进入战争态势,其时已如一张拉满的弓,随时可以发射。即便在也先不花与元廷谋和,以及与床兀儿之间议和使臣往来的短暂和平期间,他也未松懈戒备。因此,当和平活动一旦中止,他“得知了敌人将袭来的消息后”,立即决定“先下手为强,突袭其对手”。这样,元军再度“占了上风,其枪有如林,其箭有如雨”。在迅猛的打击之下,也不干、怯别军的1000前锋,如同被驱入屠宰场的牲畜,“仅有七人逃生,其余者都成为弓矢刀剑的牺牲品和矛头之舌的食物”。

按哈沙尼书记载,这七位生还者“逃往沙斡兀立和长史驸马处报告:‘我之前锋,因受刀戮,除七人外,无逃生者’”。[103]沙斡兀立是海都之子,长史驸马也曾是窝阔台汗国贵族。13世纪末以来,他们一直在海都的统率下活动。窝阔台汗国灭亡后,成为察合台汗国内的蒙古诸王贵族。也先不花为进攻脱火赤,把他们调上前线本不足奇,值得注意的是这七位生还者,原先属于也先不花之弟也不干和怯别,他们逃脱后,不归向自己的主人,反而向原海都的部下沙斡兀立等人报告败讯。这只能解释为,随着1 000前锋全军覆没,怯别、也不干等人也很快溃败,致使前锋中的七名生还者,只得投向本军的友邻。也先不花很快闻知前方再度失利的消息,为报复元朝军队的袭击,他再度截留元朝使臣。这一点本文第四节已经提到,兹不不再重复其细节。

《元史·武宗纪》提到,至大元年(1308年)七月“遣脱里不花等二十人使诸王合儿班答”。[104]洪钧比较了穆斯林史料,不认为也先不花丧师后下令扣下的这批使臣,就是上述《元史》中提到的脱里不花等人,他写道:“本纪武宗至大元年六月遣脱里不花等二十人使诸王合儿班答,计其年份,往返逾五载不应如是之迟。当是仁宗初元所遣之使,而元史失纪也。”[105]虽然洪钧与屠寄的理由并不充分,元朝使臣逗留波斯数年者不乏其人,但本文第四节已经提到,被也先不花所扣留的这批使臣为首者是卜阑平章,而非脱里不花。

哈沙尼在述也先不花截获卜阑平章后,接着描述了另一场战斗:“也先不花由于极度仇恨,为准备进攻脱火赤和床兀儿再度调集军队。”当两军相会,在双方互相“通报,作列阵准备,以及调整左、右翼之后”,战斗开始了。这场血战“从清晨持续到黄昏”,双方死伤惨重,仍不分胜负,最后双双撤离战场。令人注意的是,这次床兀儿参战了。哈沙尼所记的很可能就是虞集提到的亦忒海迷失之战:

“延祐元年(1314年),也先不花等诸王复叛亦忒海迷失之地。王(按:指床兀儿)方接战,有敌将一人,以戟入阵剌王者,王擗其戟,挥大斧碎其首,血髓淋漓,殒于马首。乘势奋击,大破之,遣使入报,有尚服之赐。”[106]

《句容郡王世绩碑》的描述,形象地反映出这场大厮杀之残酷程度。

九、元军深入察合台汗国

次年,战争扩大到察合台汗国境内。也许是因为脱火赤在仁宗立己子硕德八剌为储后,参与了支持周王的活动,在汉文史料中未见处于冲突第一线的脱火赤与朝廷有关商议处置这场战事的记载,故而当时脱火赤与元廷之间如何讨论与也先不花的冲突,今已不得而知。但波斯文史籍却明确地记载了元仁宗对战事的态度。哈沙尼记载道:当合罕(按:即元仁宗)的“把敌人从自己的禹儿惕驱走,夺其夏营地和冬营地为我所有”的圣旨到达后,脱火赤的军队扫荡敌军达三月程之远,并置之于自己的控制之下。而术伯(校勘本作 ūpān,波斯文“牧羊人”之意,应校正为

ūpān,波斯文“牧羊人”之意,应校正为 ūpāy,即术伯)之诸子的军队则(驱敌达)40日程,直至占据了合迷里,叛军远离了自己的禹儿惕为止。[107]

ūpāy,即术伯)之诸子的军队则(驱敌达)40日程,直至占据了合迷里,叛军远离了自己的禹儿惕为止。[107]

这里提到的术伯之诸子,无疑指驻守于哈密立与河西地区前线的诸王宽彻等人。元代汉文史料如《拜住元帅出使事实》和《句容郡王世绩碑》等,虽然提到了延祐年间元与察合台汗国之间的战事,但仅据此不易确定其规模,即它究竟是察合台汗国与元某支西北戍军之间的冲突,还是元朝与察合台汗国之间的战争?只有在查阅了哈沙尼的上述记载之后,我们才清楚地知道,它起初是察合台汗国与脱火赤驻军的冲突,而随着时间的推移演变为一场元与察合台汗国之间的战争。战事扩大后,驻守西北的各支元军,是在元仁宗的统一号令下协同作战的。在延祐二年(1315年),随着元仁宗圣旨的下达,各路元军均投入了战斗,仅有据可查的,已有脱火赤、床兀儿和宽彻等将领统辖的大军。

窝阔台汗国灭亡后,其大部分国土为察合台汗国吞并。从《元史》卷63《地理志·西北地附录》和《经世大典图》可看出,此后的察合台汗国与元在三个方向接壤,即:

其一,金山前线,元据有整个漠北,金山之南的也儿的石河上游,包括也孙漠连、霍孛等,约相当于今新疆阿勒泰地区。其南隔准噶尔盆地与察合台汗国相望。

其二,哈密立—河西,哈密立以西的吐鲁番为察合台汗国占据。

其三,吐蕃—塔里木盆地,其边界大致沿今青海—新疆省区界,今青海为元控制,而塔里木盆地为察合台汗国境。

以上三处中的吐蕃—塔里木盆地地区,当时人迹罕至,不便开展军事行动,故而双方军事力量的对峙集中于金山—哈密立—河西一线。从哈沙尼的记载判断,受仁宗命向察合台汗国境内推进的元朝军队分为两路,第一路为驻守于金山前线的脱火赤丞相和床兀儿等人所部军,第二路包括镇守河西—哈迷里地区宽彻等人所部军。

脱火赤等诸将的军队驱敌达三月程之事,亦见于《句容郡王世绩碑》:延祐二年(1315年),床兀儿“与也先不花之将也不干、忽都帖木儿战赤麦干之地。转杀周匝,追出其境铁门关”。这里史料中出现的察合台汗国方面两位主要将领中的“也先不花之将也不干”,无疑指也先不花之弟也不干。前引哈沙尼的记载中,已经提到,在床兀儿调停冲突失败后,也先不花移军对付脱火赤,而察合台汗国方面领军的将帅中就有也不干。至于忽都帖木儿、屠寄和,日本学者加藤和秀已作讨论,[108]兹不赘。

而床兀儿与也不干等战斗的两个地名—赤麦干与铁门关,也历来引起史家的兴趣,限于篇幅这里仅讨论屠寄与当代日本学者加藤和秀之说。其中之赤麦干、屠寄与加藤的观点不一致,屠寄认为赤麦干为中亚名城薛迷思干,即撒麻耳干的突厥语地名Semizkent,[109]译言“肥城”;但加藤和秀则认为指锡尔河畔之 imkent,即今哈萨克斯坦之奇姆肯特。从对音的角度看,似以加藤之说较优。如是,且床兀儿已经越过塔剌思河,抵近锡儿河。而铁门关,屠寄认为,即指唐玄奘所到过的那个撒麻耳干以南的铁门,即中亚著名的Darband-i Āhanin,位于渴石(Kiš)与忒儿迷(Termez)之间;但加藤和秀认为

imkent,即今哈萨克斯坦之奇姆肯特。从对音的角度看,似以加藤之说较优。如是,且床兀儿已经越过塔剌思河,抵近锡儿河。而铁门关,屠寄认为,即指唐玄奘所到过的那个撒麻耳干以南的铁门,即中亚著名的Darband-i Āhanin,位于渴石(Kiš)与忒儿迷(Termez)之间;但加藤和秀认为 imkent至铁门(Darband-i Āhanin)的距离过于遥远,故而对床兀儿抵达铁门之说法持怀疑态度。[110]不过哈沙尼说脱火赤驱敌三月程,虞集说床兀儿“转杀周匝”,都说明元军已深入察合台汗国领土。

imkent至铁门(Darband-i Āhanin)的距离过于遥远,故而对床兀儿抵达铁门之说法持怀疑态度。[110]不过哈沙尼说脱火赤驱敌三月程,虞集说床兀儿“转杀周匝”,都说明元军已深入察合台汗国领土。

驻于河西哈迷里方面的元朝军队参战的事迹,在汉文史料中尚未找到直接记载,不过美国学者爱尔森注意到一些间接的证据。他认为延祐三年(1316年),元仁宗册封避居于甘肃永昌的畏兀儿亦都护纽林的斤“为高昌王,别以金印赐之,设王傅之官,其王印行诸内郡,亦都护印行诸畏兀儿之境……领兵火州,复立畏吾儿城池”[111]之事,应与元朝军队在哈密立方向的胜利有关。[112]虽然在《高昌王世勋碑》的回鹘文碑文中,并无与汉文碑文所言亦都护“领兵火州,复立畏兀儿城池”对应之语,[113]但查《元史·诸王表》,在高昌王项下有“高昌王,纽林的斤驸马,延祐三年封”[114]的内容;而《元史·百官志》亦记载元政府在此年把至元年中所设管领畏兀儿事务的大都护从正三品提升为正二品。[115]这些皆表明前述爱尔森的看法值得重视。

屠寄认为,纽林的斤“领兵火州,复立畏兀儿城池。殆有是命,未能见施行也”。[116]是否施行,因缺乏史料,无从议论;但“有是命”的原因却是应该考虑的。还有一点很值得注意,虽说《高昌王世勋碑》和《元史·诸王表》都说高昌王的称号初封于延祐三年,但实际上,皇庆元年(1312年)《经世大典·站赤》中已见亦都护高昌王称号:

八月,“中书省准陕西行省咨,奉元路脱脱禾孙呈,亦都护高昌王位下差事雷泽、宣使朵儿只二人,起马二匹,赍本位下王(传)[傅]差剳,前去大都进贺表章”。[117]这里提到的高昌王怎样与《高昌王世勋碑》与《元史·诸王表》的记载相衔接,很值得研究。

在此期间,汉籍中再次出现了元政府治理西域的记载。仁宗延祐间,哈剌鲁人柏铁木尔(Beg Temür)上奏道:“回回不速儿麻氏,僻在西陬,未沾圣化。其俗兄弟自为婚姻,败常乱伦,莫此为甚。乞严禁以正人伦,厚风俗。制可其奏,下有司著为令。”[118]这里提到的不速儿麻,应为波斯文musalmān的音译,指穆斯林。明《回回馆译语》中著录此词,旁译“回回”。柏铁木尔称其“僻在西陬”,可见并非指散居内地的回回,当指今新疆及其周边地区伊斯兰化的居民。宽彻等诸王的军队沿河西向哈迷里推进,战胜察合台汗国的军队,迫使其对手远离其禹儿惕,应是上述诸事件发生的背景。

元军沿两路击败察合台汗国军队之事,亦见于后世波斯文史籍。不过由于时代的间隔,其文字有值得推敲之处。据木阴记载,也先不花时“由于大量的军队通过同一条道路很困难,于是也先不花通过可失哈儿,而怯别则取道阿力麻里。也先不花在前进时,破坏了路途中遇到的一切。他认为如果遇到敌人,并战而胜之,那么在歼灭、征服敌人之后,处境会好。如果战败,则敌人也不能从中得到好处。而怯别则认为,如果有可能战胜敌人,他的公正的名字就会闻遍全世界,其他领地的居民也会请他保护,如果遭到失败,则在途经曾受到过保护的各个地方,人们会期待着他”。[119]结果,也先不花遭到打击,因而怯别也不得不撤退。在撤退中,也先不花的军队遇到可怕的饥荒,不得不吃掉自己的马匹,而怯别所部军队却一路得到补给。[120]

木阴的上述记载中有值得讨论之处。他说也先不花、怯别东行是去进攻受到合罕支持的在火州的也速儿。此事不确。这是把察合台汗国与元朝的战争,同后来察合台汗国的内战相混淆了,时也速儿尚未叛乱。《木阴历史选》成书于帖木儿时代,上距皇庆—延祐年间元与察合台汗国的战争已经时隔百年有余,其时中亚蒙古人后裔对几个世代以前所发生的他们祖先与元朝的冲突的记忆已经模糊。

元朝军队按仁宗的旨意出动,给也先不花以迅猛的打击,察合台汗国在元军的进攻面前丧师失地,无还手之力,迫使也先不花另外选择攻击的目标。哈沙尼在其书中记道:

“也先不花由于合罕军队势力的浩大及其胜利,变得十分恐惧(mustašia't),并考虑:‘如果敌人如此驱赶我们,我们的地盘和兀鲁思就会变得比瞎子的视界(dīda-ikūr)和蚁穴更为狭窄,将不复有禹儿惕及牲畜。’”

也先不花认识到,伊利汗国的实力弱于元朝。察台台汗国与其在东方与元朝血拼,莫如“向西方及呼罗珊之地掠夺”,[121]以弥补失地。

大德八年(1304年),蒙古诸兀鲁思约和后,察合台汗国与伊利汗国之间的关系缓和了一个时期。也先不花从哥疾宁返回阿力麻里一带即位后,其兄弟忽都鲁·火者(Qutlugh Khwāja)之子达伍的·火者(Dawd Khwāja)继续指挥当地的军队。达伍的·火者的部下诸将阴谋背叛察合台汗国,伊利汗国的呼罗珊守军出援察合台汗国叛将,进攻达伍的·火者。达伍的·火者势不能敌,向也先不花的驻地附近逃去,伊利汗之军遂越阿母河追击达伍的·火者,[122]此事发生于皇庆元年(1312年)中。

也先不花之所以能够抽出兵力进攻伊利汗国,可能是元军脱火赤、床兀儿和宽彻等部在取得一连串胜利之后,有一个休整时期。察合台汗国西征呼罗珊的时间,诸波斯史籍均称在伊斯兰太阴历713年冬,即皇庆二年(1313年)与延祐元年(1314年)之交。[123]

既然哈沙尼已经言明,也先不花入侵伊利汗国是为弥补东方丧师失地于元朝的损失,则其事只能在延祐二年(1315年)以后。在这个问题上,如何处理汉籍与波斯史籍在纪年上的差异,仍是一个难点。

前已提及,按仁宗的旨意,元军的目标是夺取也先不花的夏营地和冬营地。在察合台汗国的西征军进入呼罗珊六个月之后,传来了元军攻陷察合台汗国大斡耳朵的消息。哈沙尼这样记载:

“忽然,长途急行使臣从也先不花帐前来到并宣布:‘原地停下!’合罕的军队就像山坡上冲下的洪水袭来,占据了作为察合台兀鲁思及一族的禹儿惕的夏营地塔剌思和冬营地的īSNKŪK,并劫掠诸斡耳朵、后妃及子女。”

时也先不花的西征军所携粮食已经耗尽,只得“匆忙返回,为的是收复家园,(夺回)亲族”。[124]哈沙尼所描述的元军攻陷察合台汗国大斡耳朵之事,应与《句容郡王世绩碑》所记,延祐二年(1315年)秋,床兀儿击败察合台汗国大军于“札亦儿”之地有关。

元朝军队所攻占的察合台汗国大斡耳朵的冬营地,加藤和秀不明其地何在,[125]其实屠寄早已言明,其地即亦思宽,[126]耶律希亮曾至此。ISNKUK‘巾的第三个字母N,应为ī而词尾的K则应为L,皆因波斯文字母形近而讹,其正确拼法应作īsīkūl,即突厥语Ïsïq Köl,今吉尔吉斯斯坦之伊塞克湖,在突厥语意为“热海”。

综合波斯文和汉文史籍所记,可知延祐二年(1315年)元军在察合台汗国内的战事可大致分为两个阶段,其一是在赤麦干、铁门关和哈迷里进行的一连串战役,其二是秋季元军夺取塔剌思、亦思宽。在这两个战役阶段之间的休整时期,察合台汗国发起了西侵呼罗珊的行动。

在历时两年的战争中,脱火赤和床兀儿为元朝立了大功,他们均受到元廷的封赐。延祐二年十月,脱火赤被晋封为“威宁郡王”,赐金印。[127]延祐四年(1317年)七月,元仁宗“赏讨叛王有功句容郡王床兀儿等金银、币帛、钞各有差”。[128]

元朝与察合台汗国之间的大规模军事冲突,随着各路元朝军队的一连串胜利和元军夺取也先不花在塔剌思(Talas)和亦思宽的冬营地和夏营地而告结束,但零星战事仍然不断。《元史》记载,延祐六年(1319年)三月辛酉,“斡端地有叛者入寇,遣西武靖王搠思班率兵讨之”。[129]至大年间,察合台兀鲁思旁系诸王塔里忽夺得汗位,都哇之子怯别击败塔里忽后,曾将斡端之地授予反对塔里忽有功的诸王阿里(‘Alī)。自元世祖至元二十六年(1289年)元政府“罢斡端宣慰司”后,斡端之地先在海都家族的控制下,后来又转入察合台汗国。上述《元史》中的有关来自斡端的入侵者记载,显然和元与察合台汗国的武装冲突有关。

十、和世 出逃金山西与斡罗思降元

出逃金山西与斡罗思降元

延祐年间,元与察合台汗国间还发生了一桩值得重视的事件,这就是周王和世 出奔察合台汗国。仁宗即位后,于延祐三年(1316年)春议立皇储。时丞相铁木迭儿欲固位取宠,乃议立仁宗之子硕德八剌为皇太子。同时,为了排除海山家族的势力,封海山子和世

出奔察合台汗国。仁宗即位后,于延祐三年(1316年)春议立皇储。时丞相铁木迭儿欲固位取宠,乃议立仁宗之子硕德八剌为皇太子。同时,为了排除海山家族的势力,封海山子和世 为周王,令出镇云南,遣就镇。同年冬十一月,和世

为周王,令出镇云南,遣就镇。同年冬十一月,和世 至延安。由于陕西行省的官员杀和世

至延安。由于陕西行省的官员杀和世 的支持者,和世

的支持者,和世 被迫“西行,至北边金山”,他可能是沿净州至和林再西行至金山的。由于漠北诸军多归由武宗旧将所领,故能安全抵金山。和世

被迫“西行,至北边金山”,他可能是沿净州至和林再西行至金山的。由于漠北诸军多归由武宗旧将所领,故能安全抵金山。和世 至其地时,“西北诸王察阿台等闻帝至,咸率众来附。帝至其部,与定约束,每岁冬居札颜,夏居斡罗斡察山,春则命从者耕于野泥,十余年间,边境宁谧”。[130]

至其地时,“西北诸王察阿台等闻帝至,咸率众来附。帝至其部,与定约束,每岁冬居札颜,夏居斡罗斡察山,春则命从者耕于野泥,十余年间,边境宁谧”。[130]

时元朝在金山以外只与察合台汗国接壤,因此所谓“西北诸王察阿台”,显然指当时察合台兀鲁思在位汗也先不花。据《史集》记载,察合台死后,其名被禁止再用作人名。在西迁波斯的蒙古雪尼惕部内,有一位大臣名“小察合台(Jaghatāy Kūahik),由于当时察合台死去,禁用其名,此后(小察合台)就被称为雪你台(Su[ni] tai),因为他是雪你惕部人”。[131]蒙古平民百姓是否严格遵从这一禁令不得而知,但皇族中绝不可能再有人以察合台为自己的名字。

泰定帝死后,武宗另一子图帖木儿在武宗旧臣的支持下,击败了反对势力,迎和世 归国即皇帝位。当和世

归国即皇帝位。当和世 启程时,“诸王察阿台、沿边元帅朵烈捏、万户买驴等,咸帅师扈行”。[132]这里又出现了察阿台之名,时察合台汗国在位汗为燕只吉台。足见“诸王察阿台”,并非指某一个人,而是指察合台兀鲁思汗。

启程时,“诸王察阿台、沿边元帅朵烈捏、万户买驴等,咸帅师扈行”。[132]这里又出现了察阿台之名,时察合台汗国在位汗为燕只吉台。足见“诸王察阿台”,并非指某一个人,而是指察合台兀鲁思汗。

和世 出逃至金山时,随行将士当不在少数。《元史·乞台传》记:“明宗居潜邸,延祐四年(1317年)命(哈赞赤)从西征,与秃满帖木儿战于失剌塔儿马失之地,以功复受厚赏,居其地十五年。”周王和世

出逃至金山时,随行将士当不在少数。《元史·乞台传》记:“明宗居潜邸,延祐四年(1317年)命(哈赞赤)从西征,与秃满帖木儿战于失剌塔儿马失之地,以功复受厚赏,居其地十五年。”周王和世 出逃事在延祐三年(1316年)冬,延祐四年当已至漠北之地。故哈赞赤应当是在漠北接到和世

出逃事在延祐三年(1316年)冬,延祐四年当已至漠北之地。故哈赞赤应当是在漠北接到和世 的命令,随从他西奔的。哈赞赤早先曾从武宗、床兀儿作战于杭海、帖坚古山、八怜等地。当是驻于金山一带的一名元军千户,武宗旧部。扈从周王西逃时,哈赞赤作战的对手秃满帖木儿,韩百诗云其世系不详。[133]查大德十年(1306年),月赤察儿从武宗越金山,至也儿的石之地袭击察八儿。月赤察儿部下有大将名秃满铁木儿,立有战功,[134]当即此人。

的命令,随从他西奔的。哈赞赤早先曾从武宗、床兀儿作战于杭海、帖坚古山、八怜等地。当是驻于金山一带的一名元军千户,武宗旧部。扈从周王西逃时,哈赞赤作战的对手秃满帖木儿,韩百诗云其世系不详。[133]查大德十年(1306年),月赤察儿从武宗越金山,至也儿的石之地袭击察八儿。月赤察儿部下有大将名秃满铁木儿,立有战功,[134]当即此人。

和世球至金山外所居处之地望,屠寄有考订。他认为札颜之地,“即今札伊尔山,在塔尔巴哈台东南鸟道三百里许,直阿勒台山西麓”。而斡罗斡察山,则为“今鄂尔霍楚山,在札伊尔山北东鸟道二百数十里。额米儿(按:叶迷立)河源出此山西麓”。野泥,屠寄以为未详,“疑是也迷里及叶密立之音差,今额米儿,河上地固宜耕也。此地与札伊尔及斡罗斡察山适成三角形”。[135]笔者以为札颜很可能就是床兀儿大破也先不花的“札亦儿山”。

在《元史》中保留的元与和世 遣使往来的记载中,有一次提到:泰定四年(1327年)秋,七月“乙丑,周王和世

遣使往来的记载中,有一次提到:泰定四年(1327年)秋,七月“乙丑,周王和世 及诸王燕只哥台等来贡,赐金银,钞币有差”。[136]燕只哥台,当指察合台汗国继怯别为汗者。这一点有助于说明和世

及诸王燕只哥台等来贡,赐金银,钞币有差”。[136]燕只哥台,当指察合台汗国继怯别为汗者。这一点有助于说明和世 所居处是察合台汗国的边境。[137]和世

所居处是察合台汗国的边境。[137]和世 在元与察合台汗国发生战争之际出奔金山之西,并非出于偶然,当有寻求保护之意,故受到察合台汗国的欢迎,至今尚未见穆斯林史料提及此事。

在元与察合台汗国发生战争之际出奔金山之西,并非出于偶然,当有寻求保护之意,故受到察合台汗国的欢迎,至今尚未见穆斯林史料提及此事。

在海都诸子中,斡罗思是一位十分重要的人物。至大二年(1309年),怯别挫败秃苦灭、察八儿等人复兴窝阔台汗国的企图后,察八儿归降元朝。加藤和秀在检索了《完者都史》、《瓦撒夫史》等波斯文史料后,认为此后“仰吉察儿与斡罗思的消息不明。因为不见他们的记载,故可能与察八儿一起逃到元朝去了”。[138]其实仰吉察儿的下落见于《完者都史》,由于抄写时音点误置,写作三种不同的字形,波斯文校勘者罕伯莉女士和加藤和秀均未能识出。他确实与察八儿一起投元了。笔者曾有研究,兹不详论。[139]斡罗思在《元史》中可查到踪迹,他并未和察八儿一起降元。延祐七年(1320年)三月,英宗即位时,“斡罗思等内附,赐钞万四千贯,遣还其部”。[140]就是说,斡罗思在此之前仍在境外某处驻牧,直至此时始有归心,但元朝只是赐钱遣还。至治元年(1321年)一月,“诸王斡罗思部饥,发净州、平地仓粮赈之”。[141]此时距上次元廷“遣还其部”为时不过一年,从发粮的地点净州等仓看,斡罗思并未远去,看来元朝接受了斡罗思内附。斡罗思这时与元朝往来,应与元朝战胜察合台汗国有关。

十一、恢复和平

也先不花死后,怯别(Kebek)继立为察合台兀鲁思之主。怯别为也先不花之弟,是察合台汗国历史上著名的汗。其父兄都畦和宽阇相继死去时,他年龄方幼。在兄长也先不花远在哥疾宁,都哇一族面临被夺取汗位的塔里忽杀绝的危险情况下,怯别在短短的时间里采取了一系列重要措施:设计袭杀塔里忽,击败图谋复国的秃苦灭、察八儿,遣使元廷寻求支持,剌杀威胁都哇家族的诸王阿里,召开忽里台大会迎立兄长也先不花,终于使汗位回到都哇家族手中。[142]这些行动证明,怯别完全具备执掌汗国大权所需的资质。也先不花死后,怯别得立为汗,这不论从兄终弟及的旧俗还是从怯别在察合台汗国内的实际地位来说,都是极其自然的。至于怯别即位的时间,东西史料说法不一,尚有探究之余地。

《拜住元帅出使事实》中有语曰:“未几,王(按:指也先不花)薨。延祐七年(1320年),弟怯别王立。”据此可知,怯别即位于此年。木阴在描述也先不花之死时说:“他统治了十二年,在伊斯兰太阴历七二一年(1321—1322年)自然地由于生病死去。”[143]与汉文记载不合,失之过晚。除了《拜住元帅出使事实》以外,怯别在汉文史料中察合台兀鲁思汗最早见于《元史·英宗纪》至治元年(1321年)条:十二月“以诸王怯伯使者数人朝,发兵守北口及芦沟桥”。[144]既云其使者“数入朝”,可见在位已有一段时间。现存的带有怯别名称的铸币,最早为伊斯兰太阴历722年(1322—1323年),[145]晚于文献所记怯别即位与在位年代。值得注意的是,木阴除了给出也先不花的逝年外,还写道:“兄长(逝)后,(怯别)重新坐上汗位,在他邀集的忽里台大会上,所有的大臣在向他表示了臣服之后,都敦促他向也速儿挺进。于是他出发征讨。”[146]这里所记应指怯别应伊利汗国之邀,派兵入呼罗珊夹击也速儿之事。木阴上述记载的重要之处,在于他将怯别即位之事,置于剿灭也速儿之前。据赛甫记载,伊利汗置驻也里城大将吉牙忒丁于伊斯兰太阴历720年(1320年)只末丹第一月(6、7月),致信怯别求助。向怯别而不是向也先不花求助,这表明也先不花其时已不在位,怯别已经称汗。值得注意的是,怯别在复信中称:“众所周知,近年来,我无向阿母河对岸派兵的意图。”[147]所谓“近年来”,似乎指的是怯别本人登基称察合台兀鲁思汗以来,可见他为汗已有相当一段时间。西方学者过去通常采取怯别即位于1318年的说法,例如奥立弗在其《察合台蒙古人》[148]和《察合台蒙古人之钱币》中,巴托尔德在其《七河史》和《突厥斯坦史》[149]中等,但不知所据何在。综合《拜住元帅出使事实》与《也里史志》的记载,可以推测,怯别即位于1320年(延祐七年)初,或在此之前不久。

怯别即位后,适逢元英宗即位。这时伊利汗完者都也已逝去。新人理旧事是改弦易辙的好机会,古今中外都是如此。怯别立即着手修复与元廷和伊利汗国的关系。察合台汗国与伊利汗国之间关系的恢复,集中体现在上述怯别派军与伊利汗国军队合作,消灭也速儿之事上。与此同时,元与察合台汗国之间的关系也出现转机。《拜住元帅出使事实》详细记载了两国之间恢复和平的过程。怯别召见因战争被扣留其境的元廷使往伊利汗国的使臣拜住,曰:“在昔先王尝遣汝诣上,前后不果。汝今宜以素所具奏者以闻。”当初也先不花向元朝驻军进攻,首战失利后,曾对自己轻启战端之举感到后悔,他除了遣使仁宗及请床兀儿调停之外,还曾有意打算派被他截留的拜住入元请罢兵。但当时在察合台汗国诸王亲贵中存在着强大的反对势力,他们不同意约和,主张在战场上与元军见高下,《拜住元帅出使事实》中“时有不内附者梗于路”所反映的应当就是这种情况。此外,元皇室内部所发生的周王和世 出奔所造成的元漠北驻军的混乱,以及察合台汗国接纳和世

出奔所造成的元漠北驻军的混乱,以及察合台汗国接纳和世 对两国关系造成的影响,使拜住未能归回元廷。

对两国关系造成的影响,使拜住未能归回元廷。

怯别即位后,元与察合台汗国的新统治者均认识到,战争并未为他们带来什么利益。战争扩大到察合台汗国境内,使那里的人民的生命,财产受到严重损失,而元朝对西北大举用兵,也加重了自己的财政负担,原来畅通的陆路交通也为之陷于中断。同年秋,拜住动身回朝,入见英宗,转达了怯别停止敌对军事行动的呼吁。英宗响应了察合台汗国的和平要求,曰:“太祖造邦孔难,惟和好惇叙,则宗支允宁,汝其以元帅职名乘驿谕朕意。”拜住于皇庆二年(1313年)年接受仁宗的旨意是出使伊利汗国,向伊利汗合儿班达(完者都)与孛罗丞相赐印,但途中为察合台汗国截获,出使失败,被拘留于察合台汗国长达七年之久。现在反而作为察合台汗国的请和使臣回到元廷。但他并没有受到追究,英宗不仅接受了他带来的怯别汗的和平建议,还加授以元帅职名。[150]复派他再次出使察合台汗国。拜住于是跋山涉水,再至察合台汗国,向怯别递交了英宗的圣旨,怯别“抚膺谢曰:‘疆宇敉自此始’”。拜住七年前在出使途中被截获时,尽管跪大雪受审讯,亦未承认过元朝有对察合台汗国用兵的图谋,在也先不花开启战端时,曾劝阻察合台汗国方面以宗亲和睦为重,怯别即位后,他又为恢复和平而奔走,他的这些努力没有白费,赢得了察台台汗国与元双方统治集团的信任。怯别见到拜住后,甚至责怪他:“汝来何迟也?”拜住告诉怯别:“使副有疾在道,故不得速进。”怯别在受接英宗旨意后,表示“来旨极善,使他人来,吾亦不若是深信。大较使臣多擅增减,致启边祸”。

拜住此次从元朝前往察合台汗国斡耳朵途中,发现察合台汗国方面的军队边备仍有增无减,恐战端再起,遂婉言对怯别建议道:“拜往来途中,聆逃人言:‘复将有兵变。’拜住实不信,惧王惑其言。而行人之言不得信于上,是为虚行。”怯别虽主动请和,但对元朝是否应允却无把握,其军队仍在为防止意外事件的发生而处于戒备状态。拜住身为使臣,两面奔走传话。如果怯别之军兵端重启,进攻元军,就会造成“行人之言不得信于上”的结果。使臣出行,不但要传达已方的意愿,更重要是要审时度势,劝说对方接受已方建议。拜住利用自己在察合台汗国留居七年之久,熟悉其统治集团上层的条件,提醒怯别约束部下,建议“王宜熟察善计虑”,并以当年灭国真薛禅劝元定宗贵由罢征拔都的旧事为喻,晓以宗亲和睦大义。袁桷记拜住语,曰:

“拜住不敢他引古事为比。维昔定宗皇帝征把秃王,有灭国真薛禅使者谏罢征。尝喻太祖得国之本,明配日月,量侔江海,合天地之大德,故能混一海宇。灭国真薛禅死已久,拜住不才,愿踵其策以献。”

元定宗与拔都关系不睦,关于他西征拔都之事,除了《拜住元帅出使事实》以外,不见其他汉文史籍的记载。在拉施都丁的《史集》中,也只是模模糊糊地提到,唯在埃及马木路克史家乌马里的书中明确提到,[151]足证拜住所言有据。定宗西征拔都,是一场在几乎要爆发的时候戛然止住的蒙古宗亲之间的战争。拜住同意当年灭国真薛禅的意见,即认为成吉思汗得国之本在于“明配日月,量侔江海,合天地之大德”,他希望怯别也能抱此态度,与元朝捐弃前嫌,重新修好。拜住的这些话打动了怯别,“后王(按:怯别)从公(按:拜住)言奏于上,讫如约以平”。

此后,怯别“遣使收兵四境”。但国境地带仍充满了敌对气氛,行旅很不安全。怯别要拜住“少尼其行”,理由是“逻者猝遇将害汝”。在与元及伊利汗国发生战争的时期,察合台汗国封锁了东西交通。在怯别汗的和平意图和解除封锁的命令没有下达到各地以前,敌国使臣出行是危险的。设宴三日后,怯别给拜住以“符信护往归于朝”。至治元年(1321年)三月,拜住再抵英宗朝廷。怯别还另遣使元廷,要求道:“拜住两为行人,不爱其身,隆爵厚职所吝,然除拜非吾所预,为语朝廷大臣奏于上,使得享至乐。”[152]

西北藩王为朝廷使臣请封,有元一代非常罕见。这是因为拜住为了元与察合台汗国间的这场宗亲内战的停息,“两为行人,不爱其身”,虽被囚禁数年,仍然为和平奔走呼号,以当年的灭国真薛禅为范,踵其策鼓吹宗支允宁,确实符合元与察台台汗国双方的利益,所以怯别才会表示,“除拜非吾所预,为语朝廷大臣,使善奏于上”,使拜住“得享至乐”。拜住的这些活动,在当时是有利于元帝国内各族人民之间的友好,有利于保持内地和边疆的密切的往来的,理应受到称颂。他在元朝与察合台汗国关系史上,无疑是一位值得纪念的人物。

这样,也先不花死后,经过双方的努力,元朝与察合台汗目的关系终于又向和平往来的方向发展。从拜住所引喻的话语中可以看出,元与察合台汗国虽然各自立国数十年,彼此一直以兄弟之国互视,其关系仍然非常密切。怯别在伊利汗国要求他出兵协助平定也速儿之乱时表示,他虽一向无意派兵入伊利汗国,但对其国遭受也速儿兵乱之祸也十分同情,愿派兵为灭除也速儿尽力。怯别的这一番话明显地体现了他有意结束战争状态,重建两国间和平的意愿。这样,察合台汗国与伊利汗国之间持续了数年的宗亲血肉相残也终于结束了。

元朝对察合台汗国求和之举,一方面晓以宗亲和睦大义,另一方面又示以兵威。《元史》中所记至治元年(1321年)冬,因怯别使臣数次入朝,元政府发兵守北口及“芦沟桥”所反映的,就是后一种措施。此后,怯别不断遣使入贡。至治二年(1322年)二月,“诸王怯伯遣使进文豹”;10天后,又一次“遣使进海东青鹘”。次年(1323年)二月,怯别再“遣使贡葡萄酒”。[153]怯别即位后,虽然有拜住两边奔走,使者也不断往来,但双方仍有疑虑,和平的恢复只能是逐步的。直到至治三年(1323年)六月,《元史》中才出现:“诸王怯别数寇边,至是遣使来降。帝(英宗)曰:‘朕非欲彼土地人民,但吾民不罹边患,军士免于劳役,斯幸矣。今既来降,当厚其赐以安之。’”[154]从上述记载看,怯别即位后,元朝与察合台汗国之间仍磨擦不断。从皇庆二年(1313年)拜住被扣至此,已经10年。英宗明确表示了元朝无意吞并察合台汗国,等于正式否认了阿必失哈酒后失言所传出的元朝打算和伊利汗国合作灭亡察合台汗国之事。此后,怯别每年都数遣使者或宗王入朝,所进诸物有驯豹、西马等方物。元亦给以年例或回赐,其中仅泰定二年(1325年)一次就赐钞4万锭。同年,元廷又“以宫人二赐藩王怯别”。[155]次年六月,又“赐藩王怯别七宝束带”。[156]双方的这种宗藩之谊得以继续。

十二、结语

本文着重研究了元皇庆元年(1312年)至至治三年(1323年)10余年间,元朝与察合台汗国从和平走向战争,再恢复和平的历史。

(1)在哈沙尼所列数的三个致使元朝与察合台汗国关系再度恶化的原因中,占最后一位的是阿必失哈酒后失言。这是一个偶发事件,严格地说是两国兵戎相见的直接原因和导火索。占第二位的是至大—皇庆年间察合台汗国与伊利汗国关系的恶化。按理说,它们之间的关系并不至于影响元朝与察合台汗国的关系。元皇室与伊利汗室虽出于同宗,但如元与察合台汗国关系不恶化,这个因素不起很大作用。占首位的是元朝与察合台汗国在其邻接地区的牧场纠纷及双方边界谈判的破裂,它导致双方军队沿边对峙。而导致牧场纠纷的原因,则是大德—至大年间,元与察合台汗国合谋灭亡窝阔台汗国及双方对窝阔台汗国领土的瓜分。

(2)本文研究了镇守元朝西北边地的脱火赤丞相率领的12万元军的活动,并认为他是元中期影响元朝与西北诸王关系的一位重要人物。而阿必失哈提到的另一位参与决策元朝与西北诸王之间事务的大臣阿合·撒哈里太师,可能是元仁宗即位后死去的月赤察儿。

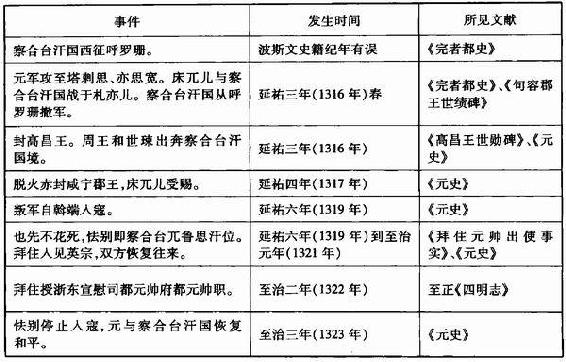

(3)本文仔细分析了汉文、波斯文史料中有关这次两国冲突的记载,将各重大事件发生的先后顺序排列如下:

续 表

(4)本文认为,元朝与西北诸藩国,以及西北诸汗国之间的关系,直至14世纪30年代以前,仍不能简单地处理为今天的国与国之间的关系。西北诸汗国即使在与元朝发生冲突的时候,仍然承认元朝皇帝为宗主。各蒙古兀鲁思互以兄弟之国视之。

(5)周王和世球出逃金山之南,以及海都之子斡罗思内附,与元朝与察合台汗国之间的战争有关。

(6)察合台汗国在1269年塔剌思忽里台大会后,至1304年蒙古诸汗国约和前,曾与朝廷对抗凡35年,其所恃者是与窝阔台汗国的联盟。1302年海都死后,都哇在元廷的支持下,灭亡了窝阔台汗国,完成了中亚政治统治一元化的过程,但同时也使察合台汗国与朝廷之间的实力对比发生根本变化。怯别即汗位后,之所以改弦更张,向朝廷请和,除了其他原因之外,双方军事实力上对比上的差异,也是不可忽视的因素。

(原载《元史论丛》第5辑,1993年。收入本书时略有改动)

【注释】

[1]参见加藤和秀:《チヤガタイ·ハン国の成立》,《足利惇氏博士喜寿记念,オリユン卜·イン卜学论集》,1978年(《察合合汗国之建立》,《足利惇氏博士喜寿纪念,东方学·印度学论集》,国书刊行会,1978年),第143—160页;加藤和秀:《ケべクとヤサウル——チヤガタイ·ハン国支配体制の确立》(《怯别与也速儿——察合台汗国统治体制之确立》),《东洋史研究》第40卷第4号,京都,1982年。并见拙文《元代蒙古诸汗国的约和及窝阔台汗国的灭亡》,《新疆大学学报》1985年第2期;以及《〈史集〉窝阔台汗国末年纪事补证》,《元史及北方民族史研究集刊》第10辑,1988年。

[2]袁桷:《清容居士集》卷34。这篇文献在目录中题目为“浙东元帅出使事实”。

[3]哈沙尼:《完者都史》(Qāšānī,Tārīkh-i Üljäytü),玛莉娅姆·帕尔维兹波斯文原文及德文摘译合璧本《哈沙尼关于伊利汗宗教的编年史,1304—1316年》,德国哥廷根大学申请哲学博士学位论文,1968年(Maryam Parvizi,Die Chronik des Qashani über den Ilchan Ölgäitü,1304-1316,Edition und kommentierteÜbersetzung,Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen,1968);马辛·罕伯莉(Mahin Hambli)德黑兰波斯文校勘文本《完者都史》(Abu'l Qasem Ibn 'Ali Ibn Mohammad al-Qashani,The History of Uljaytu,ed.by Mahin Hambly,Tehran,1969)。

[4]木亦努丁·纳坦只:《木阴历史选》德黑兰1957年欧班夫人波斯文校勘本(Mu'in al-Din Natanzi,Muntakhab al-Tawarikh-i Mu'ini,Extraits du Muntakhab al-Tavarikh-i Mu'ini [anonyme d'Iskandar],ed.par J.Aubin,Tehran,1957);阿基姆什金俄文摘译,《吉里吉思人及其地历史资料》卷I,莫斯科,1973年(Аноним Искадара,с персидского О.Акимушкина,Материалы по истории Киргизoв и Киргизии,въшуск1,Москва,1973)。

[5]《元史》卷24,中华书局标点本,1976年,页550。

[6]《元史》卷2《4仁宗纪》,页551、555。

[7]《经世大典·站赤》,《永乐大典》卷19420,中华书局影印本,1986年,页14。

[8]《永乐大典》卷19421,页3。“哈儿班答”,又作“合儿班答”,即伊利汗完者都。

[9]《元史》卷8《9百官志》,页2273。

[10]美国学者爱尔森最早依据《完者都史》的记载,提出这一论点,见Thomas T.Allsen,“The Yuan Dynasty and the Uighurs of Turfan in the 13th Century”,in The Middle Kingdom and its Neighbors,10th-14th Centuries ed.by Morris Rossabi,California University Press,1983(《13世纪的元朝和吐鲁番畏兀儿》,罗沙比编:《中国及其四邻,10—14世纪》,加利福尼亚大学出版社,1983年);并见拙文《元代曲先塔林考》,《中亚学刊》第1辑,1984年;及《〈史集〉窝阔台汗国末年记事补证——蒙古诸汗国问的约和与窝阔台汗国的灭亡之再研究》,《元史及北方民族史研究集刊》第10辑,1986年。

[11]《永乐大典·站赤》卷19425,页20、21。

[12]《月赤察儿勋德碑》,《元朝名臣事略》卷3之2,中华书局影印本,1962年。

[13]应源自蒙古语Kök hoi,译言“青林”。

[14]即霍博13,在罕伯莉校刊本中原作Futaq,美国25学9者爱27尔7森认118为,显系音点误置所致,应校正作Qubaq。参见《世纪的元朝和吐鲁番畏兀儿》,页及注。

[15]Dang疑为Wan“g王”之误。

[16]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页202。

[17]玛莉娅姆刊本此名写作Minkqan“1k30明4安“1 31,6见玛莉娅姆174·帕尔维兹波斯文原文及德文摘译合璧本《哈沙尼关于伊利汗宗教的编年史,—年》,页。

[18]这应是一支元朝戍军。

[19]这应是一支察合台汗国的军队。

[20]这应是一支驻守在吐蕃沿边的察合台汗国军队。

[21]Sqīān和阿合马应是也先不花的将领。

[22]哈沙尼:《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,1969年,页202—203。

[23]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页203。

[24]Gerhard Doerfer,Türkische und Mongolische Elemente im Neupersichen,Band Ⅳ,Wiesbaden,1975(德福:《新波斯语中的突厥语、蒙古语成分》卷4,威斯巴登,1975年),页306,第2112条。

[25]《通制条格》卷2,方龄贵校注本,中华书局,2001年,页22。

[26]多桑著,冯承钧译:《多桑蒙古史》(D'Ohsson,Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu'a Timour Bey ou Tamerlan)商务印书馆,《大学丛书》本,1937年,页33。

[27]《东洋史研究》第40卷第1号,京都,1982年。

[28]刘敏中:《敕赐驸马赵王先德加封碑铭》,《中庵集》卷4,元刊本影印,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第92册,书目文献出版社,无出版年代;《元史》卷118《阿剌兀思惕吉忽里传》,页2926。

[29]黄溍:《金华黄先生文集》卷28,《四部丛刊》本。

[30]黄溍:《金华黄先生文集》卷28,《四部丛刊》本。

[31]《元史》卷120《术赤台传》,页 2963。

[32]《13世纪的元朝和吐鲁番畏兀儿》,页259及页277注116。

[33]《元史》卷108,页2738、2742。

[34]《元史》卷109,页2759。

[35]《元史》卷99,页2537。

[36]《资善大夫河西陇北道肃政廉访使凯烈公神道碑》,《金华黄先生文集》卷25,《四部丛刊》。

[37]《元史》卷25《仁宗纪》,页571。

[38]虞集:《句容郡王世绩碑》,《道园学古录》卷23。

[39]虞集:《句容郡王世绩碑》。

[40]《永乐大典》卷19420,页14。

[41]《元史》卷22《武宗纪》,页481。

[42]刘孟琛等编撰,王晓欣点校:《南台备要》,“首振台纲”条,浙江古籍出版社,2002年(与赵承禧编撰:《宪台通纪》;唐惟明编撰:《宪台通纪续集》;王恽:《乌台笔补》合刊)。

[43]《永乐大典》卷19420《站赤》,页116、117。“拜住怯薛”在《南台备要》与《元典章》中数见,时间集中于延祐元年(1314年)、六年(1319年)。

[44]《永乐大典》卷19420《站赤》,页4。

[45]参见日本杉山正明:《豳王チユべイのその系谱——元明史料の“ムイ、ツズ—アンセブ”の比较通じて》(《豳王术伯及其系谱——元明史料与〈贵显世系〉之比较》),《史林》第65卷第1号,1982年(有特克希汉文节译,《资料与情报》1982年第3期)。

[46]参见拙文《〈史集〉窝阔台汗国末年记事补证》,《元史及北方民族史研究集刊》第10辑,1986年。

[47]周清澍:《汪古部统治家族》,《文史》第9辑,1980年。

[48]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页258。

[49]《清容居士集》卷34,商务印书馆(上海)缩印元刊本,《四部丛刊》。

[50]《清容居士集》卷34,商务印书馆(上海)缩印元刊本,《四部丛刊》。

[51]参见余大钧:《蒙古朵儿边氏孛罗事辑》,《元史论丛》第1辑,1982年。

[52]按罕伯莉刊本中,忽都鲁沙作Qutlu',其最后一个字母音点脱落。

[53]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页8。

[54]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页8。

[55]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页42。

[56]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页142。“打儿班隘”名见《大明混一图》与朝鲜《混—疆理历代国都之图》。

[57]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页147。

[58]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页154、236、239。皮儿(Pīr)在波斯语中意为“老者”、“长者”。

[59]巴库合校本作KLJI,但注出列宁格勒萨尔蒂科夫—谢德林公共图书馆抄本和伦敦抄本均作KLMHI,可见正确拼法应为KLMJI,即kelmeji,意为通事,译员。

[60]《史集》第3卷阿里·札德波斯文合校本与阿伦德斯俄译合璧本,Paшид-aд-Дин,Сбоpник Летописей,т.3,巴库,1957年,波斯文,页204。

[61]《史集》第3卷合校本,页205。以名称观之,这位使臣斡耳朵海牙当为畏兀儿人。

[62]《元史》卷2《9泰定帝纪》,页651。

[63]乌马里:《眼历诸国行纪》,克劳斯·来西阿拉伯语原文摘录与德译合璧本《蒙古世界帝国》,1968年,威斯巴登(Masālik al-abSār fī mamālik al-amSār,Das mongolische Weltreich,Al-'Umari'sD arstellung der mongolischen Reiche in seinem Werk Masalik al-absar fi mamlik al-amsar,übersetzt von Klaus Lech,Wiesbaden,1968),阿拉伯文,页19—20;德译,页103—104。

[64]乌马里:《眼历诸国行纪》,页235,注115。

[65]伯劳舍:《拉施都丁蒙古史引言》,伦敦,1910年,吉布纪念丛书,卷12(Edgar Blochet,Introduation a l'histoire des Mongols de Fadl Allah Rashid ed-Din,London,1910,E.J.W.Gibb Memorial Series,Bd.12),页231。

[66]施普勒:《蒙古人在伊朗,1220—1350年伊利汗时代的政治、行政管理和文化》,柏林,1955年(Bertold Spuler,Die Mongolen in Iran,Politik,Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit 1220-1350,Berlin,1955),页267。

[67]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页7。

[68]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页17。

[69]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页17—18。

[70]约瑟夫·冯·哈默·普尔格施塔勒:《伊利汗史》,阿姆斯特丹1974年新版(Joseph von Hammer-Purgstall,Geschichte der Ilchane,das ist der Mongolen in Persien.1200-1350,Mit Textauszügen aus Wassaf und anderen Dokumenten enthaltende und neun Stammtafeln der mongolischen Herrscher,Leske,Darmstadt 1842-1843[ Neudruck:Philo Press,1974])。

[71]参见韩百诗译,伯希和注:《〈元史〉卷107〈宗室世系表〉译注》(Louis Hambis,Les Chapitre CVII du Yuan Che,avec des notes supplementaires par Paul Pelliot,Leiden,1945),来顿,1945年,页93—94,注6。

[72]钱大昕著,陈鳣校:《十驾斋养新录附余录》卷9,清嘉庆刻本,上海图书馆藏。

[73]参见德福:《新波斯语中的突厥语、蒙古语成分,特别考虑古代新波斯语史料,尤其是蒙古时代和帖木儿时代》卷1,第174页,第54条。

[74]额尔登泰、乌云达赉、阿萨拉图:《〈蒙古秘史〉词汇选释》,内蒙古人民出版社,1980年,页21—23。

[75]《清容居士集》卷34。

[76]《怯别与也速儿》,页68。

[77]īr(i)njīn这个词,罕伯莉女士将之视为人名,即“亦辇真”,但意义不通,似有误。笔者推测,或为波斯文īnrānjīn“这个麻烦”之讹。

[78]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页203—204。

[79]《元史》卷146《耶律楚材传》。

[80]《元史》卷24《仁宗纪》,页540。

[81]《清容居士集》卷34。

[82]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页204。

[83]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页204—205。

[84]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页205。

[85]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页205。

[86]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页208。

[87]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页205。

[88]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页205。

[89]参见波义耳:《小亚美尼亚国王海敦一世的旅行》,《中亚杂志》,1964年9月;何高济汉译本《海屯行纪》,中华书局,1981年,页16。

[90]《华夷译语·回回馆》,《地理门》,北京图书馆藏刻本,页13;《回回馆杂字》清初同文馆抄本,页12汉字音译作“土儿几”。

[91]刘敏中:《敕赐驸马赵王先德加封碑铭》,《中庵集》卷4。

[92]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页205。

[93]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页206。

[94]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页206。

[95]《经世大典·站赤》,见《永乐大典》卷19421,页2。

[96]顾炎武:《天下郡国利病书·九边四夷》。

[97]又译作“月祖伯”,今译作乌兹别克。按《元史·术赤传》记载,月即别逝于至大元年,其继位者为札尼别,误。此年去世之金帐汗应为脱脱。武宗即位后,于至大元年七月遣“月鲁等使诸王脱脱”(《元史》卷22《武宗纪》),足见此时月即别尚未即位;文宗即位后,于至顺元年尚有“遣诸王桑哥班、撒忒迷失、买哥分使西北诸王燕只吉台、不赛因、月即别等所”(《元史》卷34《文宗纪》),足见此时月即别尚在位。

[98]伊斯兰太阴历712年,相当于1311年5月20日至1312年4月8日之间,即至大二年五月一日至皇庆元年四月二日之间。故而这里的冬季,相当于至大四年年冬,较拜住被截获早一年。

[99]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页145—146。

[100]哈沙尼此处笔误,他前面已经提到过元成宗铁穆耳去世之事。其时在位的是元武宗海山或仁宗。

[101]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页176。

[102]也先不花的继位者。

[103]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页207。

[104]《元史》卷22,页501。周良霄译注《成吉思汗的继承者—〈史集〉第2卷》(天津古籍出版社,1992年)页36,合儿班答义为牧驴者或赶骡子者。后改名为忽答班答Khudā-Banda(真主之仆)。据伊本·巴都塔Ibn Battūta说,其得名是因为他出生后第一个走进房子来的人是一个赶骡子的人。

[105]《元史译文证补》卷12《合儿班答补传》,清光绪刻本;并见屠寄:《蒙兀儿史纪》卷32,《察阿歹诸王列传》,中国书店影印本,1984年,页8。

[106]《句容郡王世绩碑》,《道园学古录》卷23。

[107]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页208。

[108]《蒙兀儿史记》卷32,页8;加藤和秀:《怯别与也速儿——察合台汗国统治体制的确立》,《东洋史研究》第40卷第4号,京都,1982年。

[109]《辽史》作寻思干,耶律楚材写为邪迷思干,《至顺镇江志》中之《大兴国寺记》作薛迷思贤。

[110]《蒙兀儿史记》卷32,页8;《怯别与也速儿—察合台汗国统治体制的确立》,页704。

[111]《高昌王世勋碑》,《道园学古录》卷24。

[112]《13世纪的元朝与吐鲁番畏兀儿》。

[113]耿世民:《回鹘文亦都护高昌王世勋碑研究》,《考古学报》1980年第4期;并参见卡哈尔·巴拉提与笔者合撰的论文《回鹘文高昌王世勋碑校勘及研究》,《元史及北方民族史研究集刊》第8辑,1984年。

[114]《元史》卷108《诸王表》。

[115]《元史》卷99《百官志》,页2273。延祐七年,此机构复降为从二品。

[116]《蒙兀儿史记》卷36《汪古、畏兀儿二驸马列传》,页9。

[117]《永乐大典》卷19420,页14。

[118]黄溍:《太傅文安忠宪王家传》,《金华黄先生文集》卷43,《四部丛刊》。

[119]《木阴历史选》,阿基姆什基金俄文摘译,《吉利吉思人与其地历史资料》卷1,莫斯科,1973年(Аноним Искадара,сперсидскогоО.Акимушкина,Материалы по историиКиргизов и Киргизии,выпуск 1,Москва,1973),页116。

[120]巴托尔德:《中亚突厥史十二讲》德文本,柏林,1935年(W.Barthold,12 Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens,Berlin,1935),页202—203;罗致平汉译本,中国社会科学出版社,1984年,页207。

[121]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页208。

[122]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页152、201—202。

[123]参见加藤和秀:《怯别与也速儿》,页68及页82注。

[124]《完者都史》,德黑兰波斯文校勘本,页210—211。

[125]《怯别与也速儿》,页82,注20。

[126]《蒙兀儿史记》卷32,页8。

[127]《元史》卷25《仁宗纪》,页571。

[128]《元史》卷26《仁宗纪》,页579。

[129]《元史》卷26《仁宗纪》,页588。

[130]《元史》卷31《明宗纪》,页634 。

[131]拉施都丁:《史集》莫斯科1965年波斯文合校本,第1卷第1分册(Rašdī al-Dīn,Jām ‘ i al-Tawārīkh,Рашид-ад-Дин,Сборник Летописей,т.1,кн.1),页156;余大钧、周建奇汉译本《史集》,第Ⅰ卷第1分册,商务印书馆,1983年,页163。并参见伯希和:《马可波罗注》,巴黎,1973年(P.Pelliot,Notes on Marco Polo,Paris,1973),页252。

[132]《元史》卷31《明宗纪》,页695。

[133]韩百诗:《中国官修正史的蒙古朝廷的宗室及大臣表(〈元史〉卷108〈诸王表〉译注)》,来顿,1954年(Louis Hambis,Les Chapitre CVⅢ du Yuan Che,Les fiefs attribues aux membres de Ia famille imperiale et aux ministres de la cour mongole d'apres l'histoire chinoise officielle de Ia Dynastie Mongole,Leiden,1954)。

[134]《元朝名臣事略》卷3之2,《太师淇阳忠武王》,中华书局影印本,1962年。

[135]《蒙兀儿史记》卷14《和世 可汗本纪》,页1。

可汗本纪》,页1。

[136]《元史》卷30《泰定帝纪》,页680。

[137]美国学者达尔德斯在其《征服者与儒生—元末政治局势的变化》(Conquerors and Confucians:Aspects of Political Change in Late Yuan),哥伦比亚大学出版社,页19—20 、26—29中也认为和世 所到之地是察合台汗国。

所到之地是察合台汗国。

[138]《察合台汗国之建立》,《足利惇氏博士喜寿纪年·东方学·印度学论集》,页155。

[139]详见拙文《〈史集〉窝阔台汗国末年记事补证—蒙古诸汗国间的约和与窝阔台汗国灭亡之再研究》,《元史及北方民族史研究集刊》第10辑,1986年。

[140]《元史》卷27《仁宗纪》,页600。

[141]《元史》卷27《仁宗纪》,页610。

[142]参见加藤和秀:《察台台汗国之建立》,并参阅拙文《元代蒙古诸汗国间的约和与窝阔台汗国的灭亡》,《新疆大学学报》1985年第2期,及上述《〈史集〉窝阔台汗国末年记事补证》。

[143]《木阴历史选》,阿基姆什基金俄文摘译本,《吉利吉思人与吉利吉思之地历史资料》,页118。

[144]《元史》卷27,页615。

[145]奥立弗:《察合台蒙古人之钱币》,《皇家亚洲学会孟加拉分会丛刊》(“The Coinage of the Chaghatai Mongols”,The Journal of the Asiatic Society of Bongal),第1部分,第1号,1891年,页8—16;马松:《察合台古钱币历史研究》,《塔什干国立中亚大学丛刊》,新系列101,1957年,页47—49。此据《怯别与也速儿》,页83。

[146]《木阴历史选》,阿基姆什基金俄文摘译本,页117。

[147]赛甫:《也里史志》波斯文刊本,加尔各答,1944年(Sayf b.Muhammad b.al-Harawī,Tārīkh-i Nmīa-y Heirāt ed.by M.Z.al-Siddiqī,Calcutta,1944),页765—788;此据加藤和秀:《怯别与也速儿》,页77—78。

[148]奥立弗:《察合台蒙古人》,《皇家亚洲学会学报》(E.E.Oliver,“The Chaghatai Mughals”,The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland)卷2,第一部分(1888年),页7—128(见页106)。

[149]巴托尔德:《七河史》米诺尔斯基英译本,《中亚史研究四种》,1956年,来顿(V.V.Barthold,“ History of the Semirechye”,Four Studies on the History of Central Asia,tr.by V.Minorsky,Leiden,1956);В.В.Бартолъд,Очерк Истории Семиречия,全集本,页75;История Туркестана,页152。

[150]他的“浙东元帅”全称应为浙东宣慰司都元帅,应得之于此时。拜住任浙东宣慰司都元帅事,见录于《至正四明续志》:“拜住,中奉大夫,至治二年八月十九日之任。”(卷1,明刻本)

[151]参见拙文《读〈定宗征拔都〉》,《内蒙古社会科学》1982年第4期。

[152]以上参见袁桷:《清容居士集》卷34。

[153]《元史》卷28《英宗纪》,页62O、629。

[154]《元史》卷28《英宗纪》,页632。

[155]《元史》卷29《泰定帝纪》,页618、653、658。

[156]《元史》卷30《泰定帝纪》,页689。《元史》中还多次提到双方的往来,如卷29,页640、644;卷30,页669、673等。