从七室之祀到八室之祀 —忽必烈朝太庙祭祀中的蒙汉因素

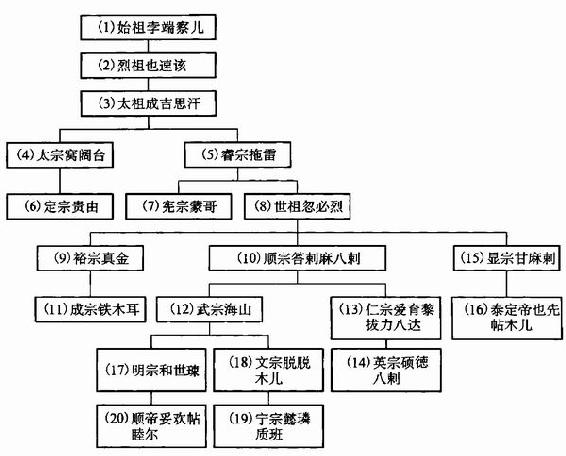

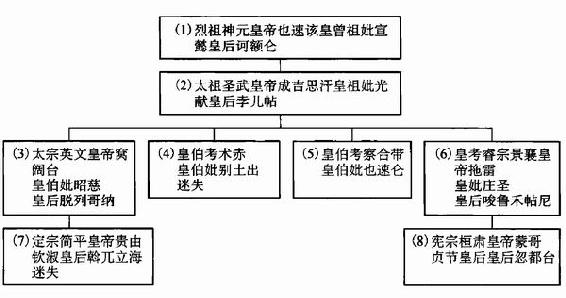

元末陶宗仪在其书中曾录《列圣授受正统》,详列历代元帝世系,其主要内容如下:

(1)始祖孛端察儿。

(2)烈祖神元皇帝,讳也速该,姓奇渥温氏。

(3)太祖应天启运圣武皇帝,讳铁木真,国语曰成吉思。

(4)太宗英文皇帝,讳窝阔台。

(5)睿宗仁圣景襄皇帝,讳拖雷。

(6)定宗简平皇帝,讳贵由。

(7)宪宗恒肃皇帝,讳蒙哥。

(8)世祖圣德神功文武皇帝讳忽必烈,国语曰薛禅。

(9)裕宗文惠明孝皇帝讳真金,成宗追谥。

(10)顺宗昭圣衍孝皇帝讳答剌麻八剌,武宗追谥。

(11)成宗钦明广孝皇帝讳铁木耳,国语曰完者笃。

(12)武宗仁惠宣孝皇帝讳海山,国语曰曲律。

(13)仁宗圣文钦孝皇帝讳爱育黎拔力八达,国语曰普颜笃。

(14)英宗睿圣文孝皇帝讳硕德八剌,国语曰革坚。

(15)显宗光圣仁孝皇帝讳甘麻剌,泰定追谥。

(16)泰定皇帝讳也先帖木儿。

(17)明宗翼献景孝皇帝讳和世 ,国语曰忽都笃。

,国语曰忽都笃。

(18)文宗圣明元孝皇帝讳脱脱木儿,国语曰札牙笃。

(19)宁宗冲圣嗣孝皇帝讳懿璘质班。

(20)今上皇帝御名妥欢帖睦尔。[1]

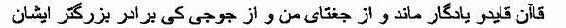

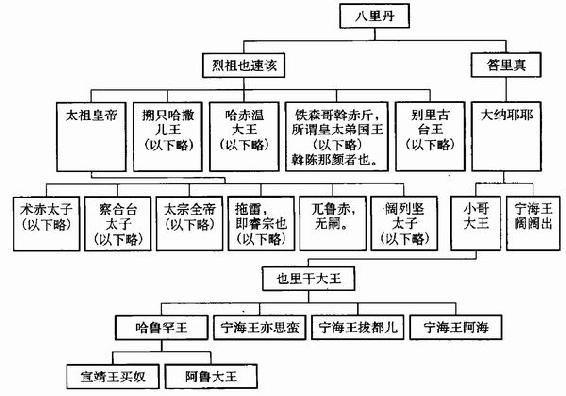

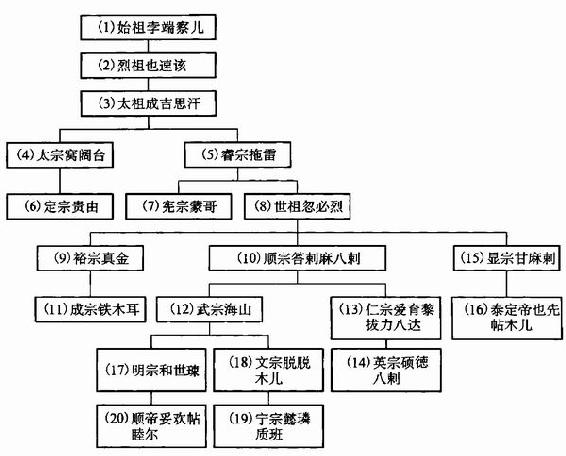

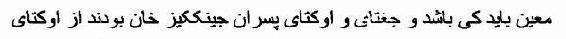

以上历代元帝位传递顺序,可以用系谱图表示如下:

从上述列表中可以明显地看出,元朝帝系传递中有几个非常重要的关键点:

第一个关键点为成吉思汗第四子拖雷,元定宗之后称帝者均为其子孙。第二个关键点为元世祖忽必烈之子答剌麻八剌。元成宗之后,帝位转入其家族。第三个关键点为答剌麻八剌之子、元武宗海山,泰定帝之后的历代元帝均为其子孙。

这三个关键点直接代表了元末皇室对帝位传递正统性的认识。本文的注意力集中于忽必烈以前的时代。在元世祖忽必烈即位之前,蒙古国已历四帝,即元太祖成吉思汗(Chingis Khan)、太宗窝阔台(Öködei)、定宗贵由(Güyük)、宪宗蒙哥(Möngke)。明初修《元史》时,上述诸帝在元代均被纳入正统帝位传承体系。

陶宗仪的所谓“列圣授受正统”即历代皇帝的正统性,乃是元皇室对自身统治权力之所据的认识。除了帝系排列之外,元代官方对帝系正统性的表示,集中反映在太庙祭祀之中。根据《元史·祭祀志》,被置于太庙中祭祀的元世祖忽必烈之前先祖,不但有别于历朝历代帝系的排列,也有别于上述《列圣授受正统》的排列,其主要特点是,包括了成吉思汗诸子中本人及子孙均未称帝的另外二位皇子,即长子术赤、次子察合台。还有一个特别引人注意之处,即成吉思汗三位未即位皇子在太庙祭祀中的位序曾经发生过变动。本文试图透过上述特点来窥视与分析忽必烈即位之初对其皇位与统治的正统性与合法性,以其对整个黄金家族的想法。

一、沿袭金制——金元之交的燕京圣安寺

元太祖、元太宗两朝,耶律楚材曾在汉地统治上起过重要作用,但成吉思汗逝后却未设立宗庙。宗庙制度的引入在是在忽必烈建元之后。关于此,《元史》卷74《祭祀志》记曰:

“世祖〔中统〕元年(1260年)秋七月丁丑,设神位于中书省,[2]用登歌乐,遣必阇赤致祭焉。必阇赤,译言典书记者。十二月,初命制太庙祭器、法服。二年(1261年)九月庚申朔,徙中书署,奉迁神主于圣安寺。辛已,藏于瑞像殿。三年(1262年)十二月癸亥,即中书省备三献官,大礼使司徒摄祀事。礼毕,神主复藏瑞像殿。四年(1263年)三月癸卯,诏建太庙于燕京。十一月丙戌,仍寓祀事中书,以亲王合丹、塔察儿、王(盘)〔磐〕、[3]张文谦摄事。”[4]

这里提到的圣安寺是一个值得注意的地点。耶律楚材曾为住持过圣安寺的李祖朗法师撰写过碑铭,其文曰:

“师讳祖朗,姓李氏,蓟州渔阳人。九岁出家,礼燕京大圣安寺圆通国师为师。大定十三年(1173年),京西弘业寺受具……厥后拂衣驻锡圣安,复为举充监寺。”[5]

元人熊梦祥撰有《析津志》,今佚。北京图书馆善本组编有《〈析津志〉辑佚》,其中有如下记载:

“大圣安寺,在旧城。金皇统初赐名大延圣寺。大定三年(1163年)新堂成,崇五仞,广十筵。轮奂之美,为都城冠。七年(1167年)诏改寺之额为大圣安。《日下旧闻考》卷一百五十五存疑引《析津志》。”[6]

而上述圣安寺金代的建寺过程,在明初成书的《顺天府志》中记载得更为详细:

“大圣安寺,在旧城。按《寺记》,金天会中,佛觉大师琼公、晦堂大师俊公自南应化而北。道誉,日尊学徒万指。帝后出金钱数万为营缮费,成大法席。皇统初,赐名大延圣寺。大定三年(1163年),命晦师主其事。 内府出重币以赐焉。六年(1166年),新堂成,崇五仞,广十筵。轮奂之美,为郡城冠。八月朔,作大佛事以落成之。七年(1167年)二月,诏改寺之额为大圣安即延洪阁也。”[7]

足见此寺在金代已是燕京名刹。此外,《金史》还记载,大定二十一年(1181年)“五月,迁圣安寺睿宗皇帝御容于衍庆宫,皇太子、亲王、宰执奉迎安置”。[8]元代哈剌鲁人乃贤在大都时,曾访问此寺,有诗咏:

“圣安寺寺有金世宗、章宗二朝像。

兰若城幽处,联镳八月来。宝华幢盖合,衮冕画图开。

断碣苍苔暗,空庭落叶堆。饥鸢不避客,攫食下生台。”[9]

元人宋褧的燕京录诗“寒食拜扫盘桓南城亲友家,书所闻见俚歌十首”,其四为:

“停骖惆怅圣安寺,旧时轮奂想翚飞。前朝已落王承福,后堂空祀李宸妃。寺亡金所建。”[10]

由此可见,在大定年以后,这里已经是金代帝王御容的安置场所。

上引《元史·祭祀志》中有关中统二年(1261年)九月移神主至圣安寺的记载,有《无史·世祖纪》的中统二年九月庚申朔“奉迁祖宗神主于圣安寺”[11]相关记录支持,似不容怀疑。但王恽却在《中堂事记》中提到,中统元年(1260年)末,“其列圣神主,奉安圣安寺瑞像前殿”。[12]事实究竟如何,尚有待于进一步考察。王恽曾在数年后亲至圣安寺,并有诗云:

“满马京尘厌市喧,舍鞍步入给孤园。金铛响泛松风冷,宝月光凝瑞像尊。

法观交缠双井闬,雨花别是一乾坤。布金不是包桑计,空抱危言吐复吞。”[13]

由此可见该寺地处燕京闹市,确如上引《析津志》与《顺天府志》所言,该寺在旧城。寺中有给孤园,环境庄严肃穆。中统建元后,以此圣安寺为世祖以前历代帝王神位安置处,当是沿金之旧制。不过既然作了元先帝的神位安置处,必要的修葺是免不了的。程钜夫在其《瑞像殿碑刻》中云,旃檀佛像:

“丁丑岁(1217年)三月,燕宫火,迎还圣安寺,居今五十九年。乙亥岁,当今大元世祖皇帝至元十二年(1275年)也。帝遣大臣孛罗(Polad)[14]等四众,俻法驾仗卫音伎,迎奉万寿山仁智殿。[15]丁丑(1277年),建大圣安寺。”[16]

这里所先述之丁丑年迎佛像于圣安寺,又说到至元十二年(1275年)佛像安置于圣安寺为时已达59年之久。足见此丁丑年当为金兴定元年(1217年)。自此年至至元乙亥(1275年)为58年,前后相距59年。而后面又提到的丁丑年,当系至元十四年(1277年),此年圣安寺当系重建。

二、初设太庙七室

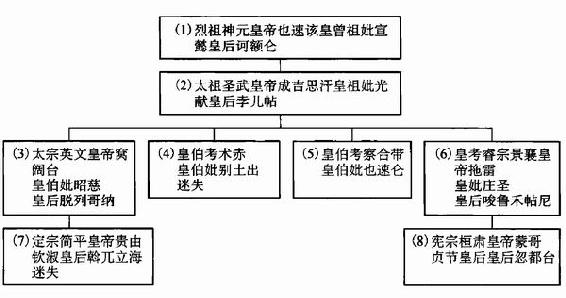

《元史·祭礼志》明确提到初定祭祀祖先的参与过程:

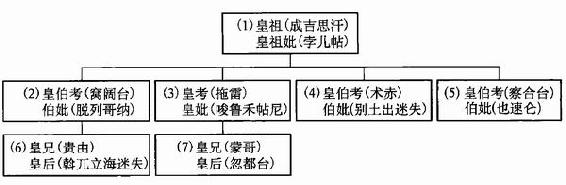

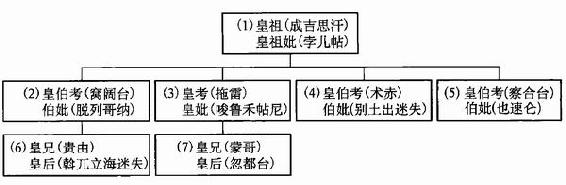

“至元元年(1264年)冬十月,奉安神主于太庙,初定太庙七室之制。皇祖、皇祖妣第一室,[17]皇伯考、伯妣[18]第二室,皇考、皇妣[19]第三室,皇伯考、伯妣[20]第四室,皇伯考、伯妣[21]第五室,皇兄、皇后[22]第六室,皇兄、皇后[23]第七室。凡室以西为上,以次而东。二年(1265年)九月,初命涤养牺牲,取大乐工于东平,习礼仪。冬十月己卯,享于太庙,尊皇祖为太祖。”[24]

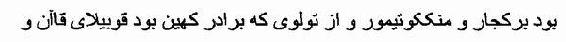

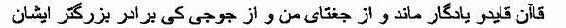

按此记载,至元元年(1264年)初定宗庙为七室,其顺序为:

方向:从西向东

第一室 第二室 第三室 第四室 第五室 第六室 第七室

成吉思汗 窝阔台 拖雷 术赤 察合台 贵由 蒙哥

孛儿帖 脱列哥纳 唆鲁禾帖尼 别土出迷失 也速仑 斡兀立海迷失 忽都台

以至元初所设太庙七室的世系以图表可表示为:

世祖即位之初,尚未对元初各帝确定庙号。依常例,似应提及他们的名字。但上述文字说明,在祭礼时,对以上七室神主仅以与辈分有关的术语称之,如:以皇祖、皇祖妣称呼忽必烈祖父母成吉思汗、孛儿帖夫妇。

以皇伯考、伯妣分别称呼忽必烈的伯、叔父母窝阔台、脱列哥纳夫妇,术赤、别土出迷失夫妇与察合台、也速仑夫妇。

以皇考、皇妣称呼忽必烈的父母拖雷、唆鲁禾帖尼夫妇。

以皇兄、皇后称呼忽必烈的堂兄贵由、斡兀立海迷失夫妇与兄蒙哥、忽都台夫妇。

从以上七室的排列看,其顺序的依据原则有五点。

第一,世次辈分最为重要。

第二,帝位先后其次重要。

第三,突出成吉思汗与其四子,其未即帝位诸子亦与窝阔台一体祭祀。

第四,突出拖雷的地位,拖雷为少子,但在诸兄弟中仅次于继承帝位的窝阔台。

具体来说,上述七室之祀区别于元以前历朝历代太庙制度的,是成吉思汗四子一体受到祭礼。元太祖成吉思汗为大蒙古国开国君主,代表整个黄金家族,也是皇室之长,故其神位居第一室。元太宗窝阔台为成吉思汗继承者,其神位居第二室。拖雷、术赤与察合台是元太宗兄弟,故位列窝阔台之后,居元定宗贵由之前。拖雷虽为第四子,但因其子宪宗蒙哥与世祖先后占据帝位,故被置于第三室,先于其两位兄长术赤与察合台之前。元定宗贵由因辈分关系,位于三位叔伯之后。宪宗蒙哥因帝位顺序,而位于贵由之后。

第五,从对太宗夫妇、术赤夫妇、察合台夫妇均称为“皇伯考、伯妣”和定宗贵由与宪宗蒙哥的“皇兄”称谓看,当时尚未按汉制确定庙号,反映了较多蒙古旧俗,且整个帝系排列的思路乃以忽必烈为中心。

确定七室之祀不是一件孤立的行为,而是一项制度性安排。元政府还专门颁制了太庙祭祀的音乐。《元史·礼乐志》有《宗庙乐章》一节,专记七室之祀的礼乐,其中也包括了祭祀术赤、察合台与拖雷的乐章:

“世祖中统四年(1263年)至至元三年(1266年),七室乐章:《太常集礼稿》[25]云,此系卷牍所载。

太祖第一室:

天垂灵顾,地献中方。帝力所拓,神武莫当。阳溪昧谷,咸服要荒。昭孝明禋,神祖皇皇。

太宗第二室:

和林胜域,天邑地宫。(阙)〔四方宾贡〕,[26]南北来同。(阙)〔百〕司分置,[27]胄教肇崇。润色祖业,德仰神宗。

睿宗第三室:

珍符默授,畴昔自天。爰生圣武,宝祚开先。霓旌回狩,龙驾游仙。追远如生,皇慕颙然。

皇伯考术赤第四室:

威(阙)〔武〕鹰扬,冢位(阙)〔克〕当。[28]从龙远拓,千万里疆。诞总虎旅,驻压西方。航海梯山,东西来王。皇伯考察合台第五室:

雄武军威,滋多历年。深谋远略,协赞惟专。流沙西域,饯日东边。百国畏服,英声赫然。

定宗第六室:

三朝承休,恭己优游。钦绳祖武,其德聿修。帝慭锡寿,德泽期周。蠲 惟芗,祈飨于幽。

惟芗,祈飨于幽。

宪宗第七室:

龙跃潜居,风云会通。知民病苦,轸念宸衷。夔门之旅,继志图功。俎豆敬祭,华仪孔隆。”[29]

这里太宗不再称皇伯考,以区别于成吉思汗未即帝位的二子,而定宗宪宗也不再称“皇兄”,因此时按汉制各帝已定庙号。其他按此记载,至元元年之前的一年,即中统四年(1263年),祭祀世祖之前三代祖先太庙七室的礼乐已经制定。如是,则确定太庙七室也应在此年。

三、成吉思汗四子——黄金家族概念的浓缩

窝阔台与其三位兄弟同受祭祀的根源应当有二。

其一应当出于成吉思汗四子同样尊贵,是黄金家族的主干。蒙古国时代的波斯史家志费尼对此写道:

“成吉思汗的长妻生了四个儿子,他们拼着性命去建立丰功伟绩,犹如帝国的四根台柱,汗国宫廷的四根栋梁。”[30]

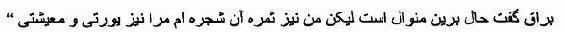

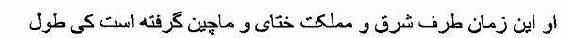

如果说,志费尼还是从近距离观察了蒙古国的话,那么拉施都丁所记载的察

合台后裔诸王八剌(Boraq)的话则代表了成吉思汗近支成员对黄金家族权益的看法:

“Burāq guft hāl barnī minūwāl ast laikin man nīz samara-yi ān šajara'am[31]ma-rā nīz yūrtī wa ma‘īšatī

“八剌说:‘情况确如此。但是我也是那根枝上一个果实,对我来说一块固有的禹儿惕与一份确定的所有物

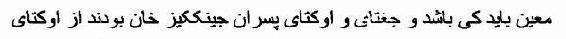

mu‘ayan bāyad kī bāšad wa Jāghtāy wa Ūktāy pisarān-i Jīnkkīz Khān būdand az Uktāy

也是应当有的。而察合台与窝阔台均为成吉思汗之子。出自窝阔台

Qā'ān Qāydū yādgār mānad wa az Jāghtāy man wa az Jūjī kī barāda-i buzurgtar Išān

合罕的海都是代表人物,出自察合台的是我,出自他们长兄术赤

būd Birkjār wa Mankkūtīmūr wa az Tūlūy ka barādar-i kihīn būd Qūblīāy Qā'ān wa

的是别儿哥乞儿与忙哥帖木儿,而出自幼弟拖雷者是忽必烈合罕,而

ū īn zamān taraf-i šarq wa mamlakat Khatāy[32]wa Mā in[33]girifta ast kī tawl

in[33]girifta ast kī tawl

他此时已获取东方及契丹与马秦之国,其国家之辽

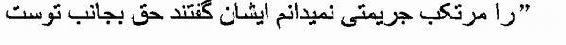

wa‘arz-i ān mamlakat Khudā-yi buzug dānad wa taraf-i maghrab az kinār-i ābi Amūya

阔只有伟大的真主知道,而在西方自阿母河之滨

tā muntahā-yi Šām[34]wa Misr[35]Ābāqā wa barādrān-i ū ba-hukm-i īnjūyi[36]pidar girifta'and wa miyān-i

直至苫与密昔儿之国,阿八哈及其诸兄弟按父亲引者之规则获取之。而位于

īn har du ūlūs wilāyat-i Turkistān wa Qibjāq bāšī[37]ast wa dar hawza tasarruf-i

此两块兀鲁思之间的,是突厥斯坦与钦察之源,且在你们的控制

šumā-st wa ma‘hazā ba-itifāq ba-qasd-i man bar-khāsta'īd wa cand-ānk ta'amul mī-kunam khud

之中,你们却一致地针对我。我反复仔细考虑,自己

rā murtakib jarīmatī na-mī-dānam īšān guftand haqq ba-jānib-i tu-st”

没有过错。’他们道:‘你是对的。’”[38]

拉施都丁书上述内容,记的是至元初年察合台后王八剌在阿母河以北地区与窝阔台后王海都及术赤后王别儿哥乞儿,在协商解决三方在原蒙古国阿母河等处行尚书省辖地时的矛盾时所说的话。八剌表示此时长子术赤的后裔代表为忙哥帖木儿与别儿哥乞儿据有“钦察之原”(dašt-i Qip aq),原据大汗位的窝阔台后裔代表者为海都,占有突厥斯坦,而拖雷家族则拥有大蒙古国东西两端最为富裕的地区,阿八哈占有其西部直至叙利亚与埃及的广大地区,而忽必烈则据东部的金、宋旧地。八剌自认为是察合台家族的代表,要求也应在蒙古国中分一块土地。他的这一番表白,最清楚不过地体现了黄金家族成员有关蒙古国是黄金家族的公产,成吉思汗四子均占有分额的想法。他的这一意见,得到了术赤与窝阔台两家族的同意。

aq),原据大汗位的窝阔台后裔代表者为海都,占有突厥斯坦,而拖雷家族则拥有大蒙古国东西两端最为富裕的地区,阿八哈占有其西部直至叙利亚与埃及的广大地区,而忽必烈则据东部的金、宋旧地。八剌自认为是察合台家族的代表,要求也应在蒙古国中分一块土地。他的这一番表白,最清楚不过地体现了黄金家族成员有关蒙古国是黄金家族的公产,成吉思汗四子均占有分额的想法。他的这一意见,得到了术赤与窝阔台两家族的同意。

其二应当是由于帝位在元定宗贵由之后,转移至拖雷家族的变化,在成吉思汗的整个氏族中,产生了帝系的合法性问题。在西北诸王看来,不论拖雷后裔是否继承帝位,其他各支宗王仍与拖雷后裔一样同为成吉思汗子孙。

元代太庙中,祭祀成吉思汗的其余三子,不但代表了西北诸王的这种想法,且实际上是整个成吉思汗家族的看法。既然蒙古国属于成吉思汗家族,即黄金家族,那么第一个问题就是,黄金家族是如何界定的?与元皇室如何确定各成员之间的血缘远近?笔者曾对这一问题作过简述,[39]今再进一步论述如下。

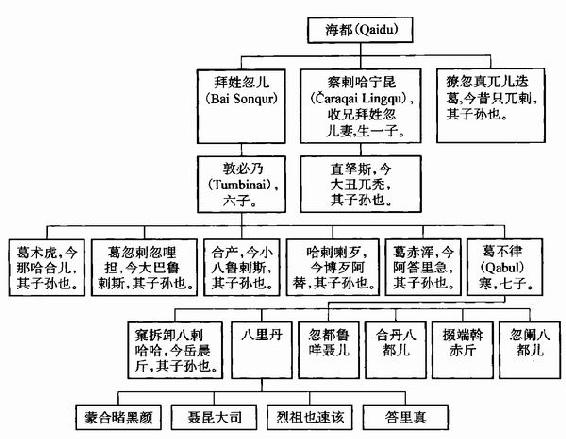

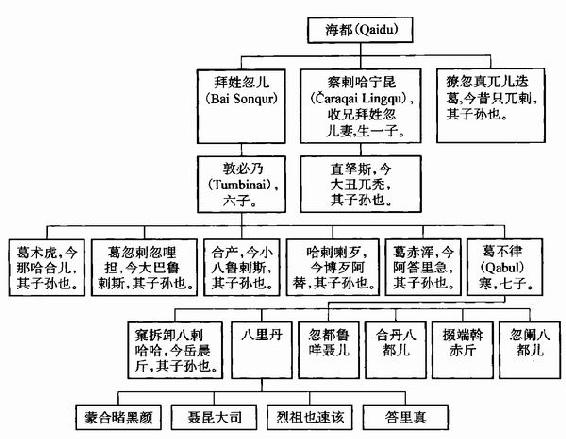

有关成吉思汗家族计算体系最可靠的资料是陶宗仪《大元宗室世系》[40]与《元史》卷10《7宗室世系表》。在此二史料表中,成吉思汗先祖有两张表,第一张表为乞颜氏老祖父脱奔咩哩(按:朵奔蔑儿干)及其妻阿兰果火(按:阿兰豁阿)后裔。第二张表为海都其诸子后裔。

既住研究最详者,为法国学者伯希和与韩百诗对元史卷10《7宗室世系表》与卷10《8诸王表》的法译与校注。[41]二位学者利用了许多中外史料,其主要的工作是对上述二表作订补,未关注成吉思汗家族对自身血缘的认识观。限于篇幅,今略去第一张表,将海都后裔录之如下:

根据上述两种史料所录资料的详略,可将海都后裔分为两类,一类资料较多,如成吉思汗之父也速该与其幼弟答里真两人,均提供了后裔的详细资料。除此之外的其他人,均只记其后裔所形成的姓氏,如大、小巴鲁剌思等,无后裔具体人名。

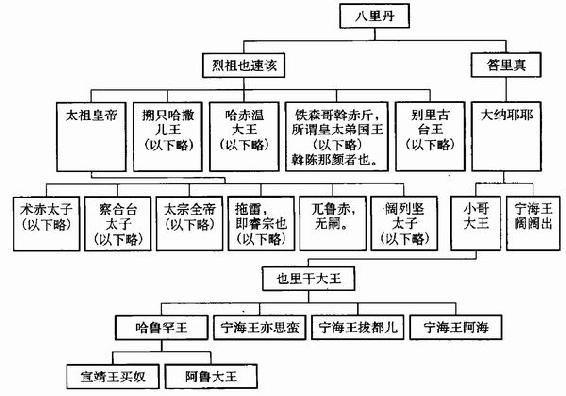

第三张表为“塔里真(即答里真)位”,为成吉思汗之幼叔答里真(答里台斡赤斤)之子大纳耶耶及其后裔。答里真为成吉思汗祖父八儿坛(即八里丹)幼子,他曾在成吉思汗建国过程中,屡次站在成吉思汗的对立面一边,但成吉思汗统一蒙古各部后,却宽恕了他,并明确说这是因为答里真是也速该的幼弟。但是为什么父亲的幼弟要受到优遇呢。笔者以为,按蒙古人幼子守产的习俗,答里真是成吉思汗祖父家族的“守灶者”,代表的是八里丹。因而也速该的其他兄弟如蒙哥睹·黑颜(按:蒙合都·乞颜)、聂昆大司及其后裔均不再记录。

第四张表及以后诸表,为也速该诸子及其后裔(包括成吉思汗后裔),他们全部计入元宗室的范围,在元代波斯史料中又称uruq,义为“种子”、“亲戚”、“子孙”等(亦见于《元朝秘史》)。

故而在八里丹诸子中,只有也速该与答里真兄弟的后裔,在元代属于宗室。凡列入宗室者,被视为成吉思汗的近亲,其男性得称为大王、太子,而在波斯文史料中称为Oghu(l斡兀立),其本意为“年轻人”、“儿子”,除个别情况下,[42]专指成吉思汗家族的男性后裔。而其女子得称为公主。而黄金家族的概念应与此相当。质言之,黄金家族包括:成吉思汗幼叔塔里台斡赤斤之子大纳耶耶之后裔、成吉思汗诸弟后裔(东道诸王)、成吉思汗直系后裔等。

故而笔者在制作上表时,将也速该与其弟答里真以黑体舒体字表示,以区别于表中的其他人。以下将也速该、答里真两兄弟后裔合并为一表,示意如下:

质言之,成吉思汗家族计算血亲时,其最大范围是尼鲁温蒙古,指阿阑豁阿老祖母的后裔。其后又析出孛儿只吉氏与泰赤兀氏等分族。成吉思汗建国之后,形成宗室,即黄金家族的概念。虽说只有所有也速该与其幼弟答里真后裔才属宗室,即黄金家族,但黄金家族中还有一个更小更贵的集团,即成吉思汗长后孛儿帖所生四子。虽然四子中只有第三子窝阔台继承帝位,后来帝位又转入第四子拖雷家族中,但上述四子均仍被视为蒙元帝国的共同拥有者。至元初年确定太庙祭祀时,将他们共同祭祀,说明了他们在蒙元帝国中的地位得到元世祖忽必烈的确认。

四、八室排序中的拖雷位序的变化—汉文化元素的影响

至元元年(1264年)初定太庙七室时,各室神主的排列先后,凸显了当时忽必烈心目中帝位转移的合法性,故而拖雷被置于其年长诸兄之前的位置。但七室之制与上述排列顺序却在至元三年(1266年)秋发生变化。在讨论之前,兹录《元史·祭祀志》记载如下:

“三年(1266年)秋九月,始作八室神主,设祏室。冬十月,太庙成。丞相安童、伯颜言:‘祖宗世数、尊谥庙号、配享功臣、增祀四世、各庙神主、七祀神位、法服祭器等事,皆宜以时定。’乃命平章政事赵璧等集议,制尊谥庙号,定为八室。烈祖神元皇帝、[43]皇曾祖妣宣懿皇后[44]第一室,太祖圣武皇帝、皇祖妣光献皇后[45]第二室,太宗英文皇帝、皇伯妣昭慈皇后[46]第三室,皇伯〔考〕术赤、[47]皇伯妣别土出迷失[48]第四室,皇伯考察合台、皇伯妣也速伦[49]第五室,皇考睿宗景襄皇帝、皇妣庄圣皇后[50]第六室,定宗简平皇帝、钦淑皇后[51]第七室,宪宗桓肃皇帝、贞节皇后[52]第八室。十一月戊申,奉安神主于祏室,岁用冬祀,如初礼。”[53]

关于安童、伯颜参与确定改七室之祀为八室之祀之事,《元史·世祖纪》亦有如下记载,至元三年(1266年)冬十月丁丑:

“太庙成,丞相安童、伯颜言:‘祖宗世数、尊谥庙号、增祀四世、各庙神主、配享功臣、法服祭器等事,皆宜定议。’命平章政事赵璧等集群臣议,定为八室。”[54]

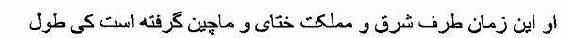

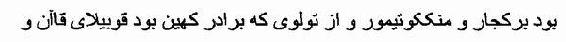

按此记载,最终确定的是八室之祀,其原因在于由原先七室之祀的祭三代改为祭四代,所增者为成吉思汗之父也速该及其妻诃额仑夫妇。也速该、诃额仑为世祖忽必烈之曾祖父,故曰“增祀四世”。但细查诸室之排列,却可发现,八室定制与初议之七室之区别,并非仅在于增加了也速该、诃额仑一世,而且原先所议之七室的排序也发生了变化,具体如下:

方向:从西向东

第一室 第二室 第三室 第四室 第五室 第六室 第七室 第八室

也速该 成吉思 汗窝阔台 术赤 察合台 拖雷 贵由 蒙哥

诃额仑 孛儿帖 脱列哥那 别土出迷失 也速仑 唆鲁禾帖尼 海迷失 忽都台

可以图表表示如下:

从以上八室的排列看,其顺序的依据原则有四点。

第一,世次辈分依然最为重要。第二,帝位先后其次重要。第三,突出成吉思汗与成吉思汗所生四子,其未即帝位诸子亦一体祭祀。第四,拖雷的地位稍向后移。

具体说,在元太宗窝阔台之后,其三兄弟中原先居前的四弟拖雷被移至末位。术赤、察合台,拖雷的排列以长幼为序。这一调整反映的应当是汉文化的烙印。与中统末初定七室之祀相同,元政府在调整为八室之祀时,也更动了太庙祭祀的舞乐。兹录《元史·礼乐志》有关文字如下:

“至元三年(1266年),初用宫县、登歌,文武二舞于太庙,烈祖至宪宗八室,皆有乐章。”[55]

同年:

“秋七月,新乐服成,乐工至自东平,敕翰林院定撰八室乐章,大乐署编运舞节,俾肄习之。

冬十有一月,有事于太庙,宫县、登歌乐、文武二舞咸备。其迎送神曲曰来成之曲,烈祖曰开成之曲,太祖曰武成之曲,太宗曰文成之曲,皇伯考术赤曰弼成之曲,皇伯考察合带曰协成之曲,睿宗曰明成之曲,定宗曰熙成之曲,宪宗曰威成之曲。”[56]

“至元四年(1267年)至十七年(1280年),八室乐章:《太常集礼》云,周驭所藏《仪注》所录舞节同。”[57]

上述太庙祭曲的排列,也是术赤、察后台在前,拖雷在后。同卷中还详列出了八室祭祀时的乐章内容。[58]八室祭礼较此前的七室之祀要更为完备,不但有乐,还有与之相配的舞蹈。从保留的记载看,八室祭舞的前三鼓与结束时第十五鼓的动作大致相同,只是中间有所不同。[59]

五、拖雷在《史集》叙事中的排序——事关全局的调整

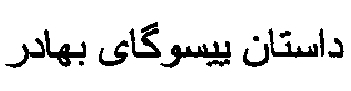

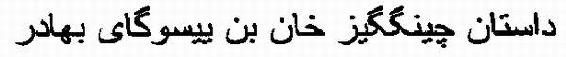

《元史·祭祀志》中有关至元三年(1266年)改太庙为八室、调整拖雷位序的作法,究竟有多大的影响范围?换言之,值得注意的是,波斯史家拉施都丁(Rašīd al-Dīn)所撰《史集》在述蒙古历史时,从也速该以下的叙事顺序是:

(dāstān-i Yīsūgāy bahādur),[60]译曰《也速该把阿秃儿传》。

(dāstān-i Yīsūgāy bahādur),[60]译曰《也速该把阿秃儿传》。

(dāstān-i Yīnggīz Khān b.Yīsūgāy bahādur),[61]

此言《也速该把阿秃儿之子成吉思汗本纪》。

(dāstān-i Yīnggīz Khān b.Yīsūgāy bahādur),[61]

此言《也速该把阿秃儿之子成吉思汗本纪》。

(dāstān-i Ūgtāy Qā'ān),[62]此言《窝阔台合罕本纪》。

(dāstān-i Ūgtāy Qā'ān),[62]此言《窝阔台合罕本纪》。

(dāstān-i Jü

(dāstān-i Jü ī Khān b.

ī Khān b. īnggiz Khān),[63]译言《成吉思汗之子术赤汗传》。

īnggiz Khān),[63]译言《成吉思汗之子术赤汗传》。

(dāstān-i  aghatāy Khān b.

aghatāy Khān b. īnggiz Khān),[64]即《成吉思汗之子察合台汗传》。

īnggiz Khān),[64]即《成吉思汗之子察合台汗传》。

(dāstān-i Tūlūy Khān b.

(dāstān-i Tūlūy Khān b. īnggiz Khān),[65]此言《成吉思汗之子拖雷汗传》。

īnggiz Khān),[65]此言《成吉思汗之子拖雷汗传》。

(dāstān-i Gīūk Khān b.Ūgtāy Qā'ān b.

(dāstān-i Gīūk Khān b.Ūgtāy Qā'ān b. īnggiz Khān),[66]译言《成吉思汗之子窝阔台合罕之子贵由汗本纪》。

īnggiz Khān),[66]译言《成吉思汗之子窝阔台合罕之子贵由汗本纪》。

(dāstān-i Mūngka Qā'ān b.Tūlūy Khan b.

(dāstān-i Mūngka Qā'ān b.Tūlūy Khan b. īnggiz Khān),[67]汉译《成吉思汗之子拖雷汗之子蒙哥合罕本纪》。

īnggiz Khān),[67]汉译《成吉思汗之子拖雷汗之子蒙哥合罕本纪》。

将上述八室顺序与《史集》记事内容安排两相对照后可发现,《史集》虽写于万里之外的伊利汗国,但其中从也速该到元宪宗蒙哥的叙事内容安排,与《元史·祭祀志》中八室的顺序完全一致。这种一致不应是偶然的。我们似可作如下推测,世祖中统元年(1260年)继位后,特别是至元三年改七室之祀为八室之祀后,将祭祀先祖与先皇的八室安排的顺序,通过官方使节往来传至伊利汗国。换言之,八室顺序的安排,反映了忽必烈对汉文化长幼有序概念的接受,以及整个拖雷后裔对帝位转移合法性的确认和对成吉思汗四子共同继承成吉思汗家业的承认。

苏天爵《元朝名臣事略·太常徐公》记:

“(至元)六年(1269年),作新大都于燕,宗庙之制未有议者,公奏曰:‘陛下帝中国,当行中国事。事之大者,首为祭祀,祭祀必有清庙[68]。’因以图上,乞敕有司以时兴建,从之。踰年而庙成,公之所教太常礼乐亦备,遂迎祖宗神御,入藏太室,因奉安而大飨焉。礼成,上悦,赏赐良渥。墓志。”[69]

此事虽然记于太庙从七室增为八室之后,但反映的却是大致同一个采用汉制,即“帝中国,当行中国事”的过程。

(原载《元史论丛》第12辑,2010年)

【注释】

[1]陶宗仪:《南村辍耕录》,中华书局,1980年,页9—11。

[2]标点本(中华书局,1976年)校勘记〔一〕:“世祖〔中统〕元年秋七月丁丑设神位于中书省,据《元文类》卷41《经世大典序录》‘礼典总序’补。考异已校。”见页1855。

[3]标点本校勘记〔二〕:“王(盘)〔磐〕,见卷5校勘记〔一八〕。”(见页1855)而同书卷5校勘记〔一八〕则作“王(盘)〔磐〕从殿本改。按本书卷160本传作‘盘’。下同”。见页106。

[4]“宗庙上”,页1831。

[5]耶律楚材:《燕京崇寿禅院故圆通大师朗公碑铭》,《湛然居士文集》卷8,中华书局点校本,1986年,页193。此文作于1230年。

[6]熊梦祥著,北京图书馆善本组辑:《〈析津志〉辑佚》,北京古籍出版社,1983年,页68。

[7]成书于明永乐年的《顺天府志》,原书已佚,只在《永乐大典》顺天府下收录部分内容。缪荃孙于光绪丙戍自《永乐大典》卷465“0顺天府”七至十四中抄出,时仅存8卷。缪荃孙题为《顺天府志》,北京大学图书馆藏,北京大学出版社影印,1983年,页6。

[8]崔文印点校:《金史》卷3《3礼志》,中华书局,1975年,页792,标点笔者有更动。睿宗名完颜宗辅,为完颜阿骨打第五子。金世宗即位后,追封其父为睿宗。

[9]《金台集》卷2,明末汲古阁刊本,页13。

[10]《燕石集》卷9,清抄本,页6。

[11]《元史·世祖纪》,页74。

[12]《秋涧集》卷80,《四部丛刊》本,页772。

[13]《至元己巳八月一日偕马才卿游圣安寺》,《秋涧集》卷16,商务印书馆(上海)缩印江南图书馆明弘治刊本,《四部丛刊》本,页186。

[14]此人即后来因出使伊利汗国,留于彼国,协助其宰相拉施都丁(Rašīd al-Dīn)编写《史集》(Jāmi‘al-Tawārkīh)的博罗丞相。

[15]位于今景山。

[16]影刊洪武本《程雪楼集》卷9,页11。此碑文为陶宗仪《南村辍耕录》所引,见卷17,页207。标点者此处标点有误,笔者有变动。

[17]即初定时以成吉思汗与其妻孛儿帖(Börte)为第一室。孛儿帖(Börte),蒙古语,意为苍色的。弘吉剌部贵族德薛禅与其妻速坛之女。

[18]指元太宗窝阔台(Öködei)及其正后乃马真氏脱列哥纳(Töregene)。

[19]即成吉思汗第四子,世祖忽必烈之父拖雷(Tolui)及其正妻唆鲁禾帖尼别吉(Sorqaqtani)。

[20]指成吉思汗长子术赤(Jo i)及其正妻别土出迷失(Bek Tutmiš)哈屯。

i)及其正妻别土出迷失(Bek Tutmiš)哈屯。

[21]指成吉思汗次子察合台( aqadai)及其正妻也速仑(Yesülün)哈屯。

aqadai)及其正妻也速仑(Yesülün)哈屯。

[22]即元定宗贵由(Güyük)及其正后海迷失斡兀立(Qaimiš Oqul)。

[23]即元宪宗蒙哥(Möngke)及其正后忽都台(Qutuqtai)。

[24]《元史》卷74,页1831—1832。

[25]李好文还纂有《太常集礼》50卷,《元文类》卷36录有他于天历二年秋七月所写的《太常集礼稿序》。

[26]本卷校勘记〔二〕记:〔四方宾贡〕原注「阙」。道光本据《经世大典》增入,从补。

[27]本卷校勘记〔三〕记:〔百〕司分置原注「阙」。道光本据《经世大典》增入,从补。

[28]本卷校勘记〔四〕记:威〔武〕鹰扬冢位〔克〕当原注「阙」。道光本据《经世大典》增入,从补。

[29]《元史》卷6《9礼乐志》,页1718—1719。

[30]Ata Malik Juvaini(阿塔·马立克·志费尼), (Tārkīh-i Jahāgūšāy)《世界征服者传》,何高济汉译本,内蒙古人民出版社,1980 年,页44 。

(Tārkīh-i Jahāgūšāy)《世界征服者传》,何高济汉译本,内蒙古人民出版社,1980 年,页44 。

[31]ān šajara“那根枝”,指成吉思汗家系,黄金家族。

[32]Khatāy“契丹”,指故金之地。

[33] Mā īn“马秦”,指南宋。

īn“马秦”,指南宋。

[34]Šā“m苫国”,即叙利亚。

[35]Misr“密昔儿”,指埃及。

[36]īnjū“引者”,从父祖辈传下的遗产及贵族女子出嫁时的从嫁人。

[37]Qibjāq bāšī“钦察之源”,突厥语泛指属格结构,用作地名。其中bāš乃突厥语,意为“头”、“源”。

[38]Jāmi‘al-Tawārkīh,jild-ii siwām,Bāk(ū《史集》第3卷,巴库波斯文刊本),1957年,页110;余大均汉译本,第3卷,商务印书馆,1986年,页111。

[39]参见拙文《从成吉思汗使团到沙哈鲁国王的使团》,《中国蒙古学国际学术讨论会论文集》,内蒙古教育出版社,2008年,页468—48(3470—471)。

[40]陶宗仪:《南村辍耕录》卷1,页1—3。

[41]韩百诗、伯希和:《〈元史〉卷107〈宗室世系表注〉》,来顿,1945年(Louis Hambis,Les Chapitre CVII du Yuan Che,avec des notes supplementaires par Paul Pelliot,Leiden,1945);韩百诗:《〈元史〉卷108〈诸王表注〉》,来顿,1954年(Louis Hambis,Les Chapitre CVIII du Yuan Che,Les fiefs attribues aux membres de la famille imperiale et aux ministres de la cour mongole d'apres l'histoire chinoise officielle de la Dynastie Mongole,Leiden,1954)。

[42]例如,定宗皇后,名斡兀立·海迷失(Oqul Qaimïš)。

[43]成吉思汗之父也速该(Yesügei)。至元初定谥号后,汉族文人均以此号称呼也速该,如王恽:《中堂事记》(中)、(下),《秋涧集》卷81、82,《四部丛刊》影印明弘治本,页785 、792;阎复:《太师广平贞宪王碑》,《元文类》卷22,《四部丛刊》;陶宗仪:《大元宗室世系》,《南村辍耕录》卷I,页9。

[44]也速该正妻,《元史》卷《1太祖纪》称“宣懿太后月伦(Kö'elün)”,页3。同书卷10《6后妃表》在“烈祖”(也速该)条下记:“宣懿皇后,讳月伦。至元二年上尊谥。”页2701。校勘记及:《本证》云“《世祖纪》,至元三年太庙成,议制尊谥、庙号,是帝、后定谥俱在至元三年。此作二年,亦误。《”本证》是,“二”当作“三”。参看卷114校勘记〔二〕,页2703—2704。

[45]《元史》卷10《6后妃表》称“孛儿台旭真皇后,弘吉烈氏,至元二年追谥光献”。页2693—2694。

[46]即乃马真氏,《元史》卷10《6后妃表》:“脱列哥那六皇后乃马真氏,岁壬寅太宗崩后摄国,凡四年。至元二年追谥昭慈皇后。”(页2694)标点本校勘记〔二〕:“至元二年追谥昭慈皇后「二」当作「三」。见本卷校勘记〔一〕。”页2702。按《后妃表》,太宗的正后为孛剌合真。

[47]标点本校勘记〔三〕:“皇伯〔考〕术赤,从道光本补。”见页1855。

[48]据《史集》第1卷第1分册《部族志》记载,王罕之弟札合敢不“有四个女儿,一个名叫亦必合(Abīqah)别吉,为成吉思汗自己所娶;另一个名叫 必克秃忒迷失(Bīktūtmīšī)旭真,他聘娶给了[他的]长子术赤”。汉译本,页215。

必克秃忒迷失(Bīktūtmīšī)旭真,他聘娶给了[他的]长子术赤”。汉译本,页215。

《史集》第2卷《成吉思汗的继承者们》记载,“术赤汗青年时娶札合敢不(Jagambo)之女名 别秃忒迷失兀真(Bek-Tutmïš Fujin)为妻。彼为成吉思汗妻亦巴合别姬(Ibaqa Beki)与拖雷之妻唆鲁禾帖尼别姬之姐妹”。周良霄汉译本,天津古籍出版社,1992年,页126。此人即术赤妃别土出迷失,据此,可知她是克烈人。

别秃忒迷失兀真(Bek-Tutmïš Fujin)为妻。彼为成吉思汗妻亦巴合别姬(Ibaqa Beki)与拖雷之妻唆鲁禾帖尼别姬之姐妹”。周良霄汉译本,天津古籍出版社,1992年,页126。此人即术赤妃别土出迷失,据此,可知她是克烈人。

[49]《史集》第2卷《成吉思汗的继承者们》记载,“察合台有妻多人,然其最要者为二:一为也速仑哈屯(Yesülün Khatun),乃弘吉剌部统治者之兄弟答里台(Dartitai)之子合答那颜(Qata Noyan)之女,所有重要诸子之母也。孛儿台兀真与也速仑可敦为堂姊妹。二为朵坚可敦(Tögen Khatun),为前述也速仑可敦之姊妹,系也速仑死后所娶”。周良霄汉译本,页166—167。周误将哈屯(Khatun)译为兀真。

[50]即拖雷正妻唆鲁禾帖尼别吉(Sorqaqtani)。

[51]《元史》卷106《后妃表》称:“斡兀立海迷失(Oqul-Qaimiš)三皇后,至元二年追谥钦淑皇后。”(页2694)标点本校勘记〔四〕:“至元二年追谥钦淑皇后‘二’当作‘三’。见本卷校勘记〔一〕。”页2702。

《元史》卷3《宪宗纪》:宪宗二年春正月,“定宗后及失烈门母以厌禳事觉,并赐死”。页45。此事经过在《世界征服者传》与《史集》中有详细记载。

[52]《元史》卷106《后妃表》称:“忽〔都〕台皇后弘吉剌氏,按陈从孙女,至元二年追谥贞节皇后。”页2694。标点本校勘记〔五〕:“忽〔都〕台从殿本补。按本书卷11四后妃传作‘忽都台’。‘忽都台’,蒙语,义为‘有福’。”校勘记〔六〕:“至元二年追谥贞节皇后‘二’当作‘三’。见本卷校勘记〔一〕。”

汪辉祖《元史本证》卷13,证误十三:案《特薛禅传》,按陈从孙忙歌陈女,此误。

忽都台其人亦见于《史集》记载,但称其为亦乞列思部人。《部族志》在记载宏吉剌分部亦乞列思氏时提到:“蒙哥合罕的长后忽秃合台哈敦,出自此部落,她是孛秃驸马之子忽勒带(Hūldāī)驸马的女儿。”(Karīmī刊本,页124;余大钧、周建奇汉译本,第1卷第1分册,页267)同书第2卷在记宪宗后妃时提到:蒙哥“后妃多人,长后忽都台哈屯(Qutuqtai Khatun,周良霄注曰:‘即鲁不鲁乞之Cotata Caten')成吉思汗之驸马亦乞列思部(Ikires)不忽古列坚(Buqu küregen)之子兀剌台(Uladai)之女也”(周良霄汉译本,页228)。

但按《元史》卷106《后妃表》,宪宗长后并非忽都台,而是“火里差皇后,火鲁剌部人”。页2693。但此人不见他书记载。

[53]《元史》卷74,页1831—1832。

[54]《元史》卷6《世祖纪》,页112。

[55]《元史》卷6《7礼乐志》,页1664;卷6《8礼乐志》,页1694。

[56]《元史》卷6《8礼乐志》,页1695。

[57]《元史》卷6《9礼乐志》,页1719。

[58]《元史》卷6《9礼乐志》中与术赤、察合台与拖雷有关的内容如下:

“皇伯考术赤第四室,奏弼成之曲:

无射宫

神支挺秀,右壤疏封。创业艰难,相我祖宗。叙亲伊迩,论功亦崇。春秋祭祀,万世攸同。

皇伯考察合带第五室,奏协成之曲:

无射宫

玉牒期亲,神支懿属。论德疏封,展亲分玉。相我祖宗,风栉雨沐。昔同其劳,今共兹福。

睿宗第六室,奏明成之曲:

无射宫

神祖创业,爰着戎衣。圣考抚军,代行天威。河南底定,江北来归。贻谋翼子,奕叶重辉。”见页1721—1723。

[59]《元史》卷70《礼乐志》中与术赤、察合台与窝阔台有关的宗庙乐舞内容如下:

“皇伯考术赤第四室文舞,《弼成之曲》,无射宫一成。始听三鼓,一鼓稍前,开手立;二鼓退后,合手;三鼓相顾蹲。三鼓毕,间声作,一鼓稍进前,舞蹈;二鼓合手,俯身相顾蹲;三鼓正面高呈手,住;四鼓稍前,舞蹈,次合手立;五鼓垂左手,右相顾,收手立;六鼓垂右手,左相顾,收手立;七鼓稍前,高仰视,收手,正面立;八鼓再退,高执籥翟,相顾蹲;九鼓舞蹈,次合手而立;十鼓举左手,住,收右足;十一鼓举右手,住,收左足;十二鼓稍前,开手立,收手蹲;十三鼓稍前,退后,合手立;十四鼓俯身,合手而立;十五鼓稍前,正面躬身,受。终听三鼓。止。

皇伯考察合带第五室文舞,《协成之曲》,无射宫一成。始听三鼓,一鼓稍前,开手立;二鼓退后,合手;三鼓相顾蹲。三鼓毕,间声作,一鼓稍进前,舞蹈,次合手立;二鼓开手,相顾蹲;三鼓合手,相顾蹲;四鼓稍前,高呈手,住;五鼓举左手,右相顾,左揖;六鼓举右手,左相顾,右揖;七鼓推左手,住,收右足;八鼓推右手,住,收左足;九鼓稍前,舞蹈,次合手立;十鼓开手,正蹲,收,合手立;十一鼓稍前,正面仰视立;十二鼓交籥翟,相顾蹲;十三鼓各尽举左手而住;十四鼓各尽举右手,收手立;十五鼓稍前,正面躬身,受。终听三鼓。止。

睿宗第六室文舞,《明成之曲》,无射宫一成。始听三鼓,一鼓稍前,开手立;二鼓退后,合手;二鼓相顾蹲。三鼓毕,间声作,一鼓稍前,舞蹈;二鼓稍前,开手立;三鼓退后,合手立;四鼓垂左手,相顾蹲;五鼓垂右手,相顾蹲;六鼓稍前,正面仰视立;七鼓舞左手,住,收右足,收手;八鼓舞右手,住,收左足,收手;九鼓两相向,合手而立;十鼓推左手,推右手;十一鼓皆举左右手;十二鼓正面高呈手,立;十三鼓退后,合手,俯身;十四鼓开手,高呈籥翟,相顾蹲;十五鼓正面稍前,躬身,受。终听三鼓。止。”页1754—1755。

[60]《史集》德黑兰本, ,1974年,目录,页9;见余大钧、周建奇汉译本,第1卷第2分册,目录,页2。

,1974年,目录,页9;见余大钧、周建奇汉译本,第1卷第2分册,目录,页2。

[61]《史集》德黑兰本,页9;见余大钧、周建奇汉译本,第1卷第2分册,目录,页3。

[62]《史集》德黑兰本,页20;见余大钧、周建奇汉译本,第2卷,目录,页1;周良霄汉译本,目录。

[63]《史集》德黑兰本,页22;见余大钧、周建奇汉译本,第2卷,目录,页4;周良霄汉译本,目录。

[64]《史集》德黑兰本,页24;见余大钧、周建奇汉译本,第2卷,目录,页5;周良霄汉译本,目录。

[65]《史集》德黑兰本,页24;见余大钧、周建奇汉译本,第2卷,目录,页6;周良霄汉译本,目录。

[66]《史集》德黑兰本,页25;见余大钧、周建奇汉译本,第2卷,目录,页6;周良霄汉译本,目录。

[67]《史集》德黑兰本,页26;见余大钧、周建奇汉译本,第2卷,目录,页7;周良霄汉译本,目录。

[68]四库本《元朝名臣事略》“清庙”作“寝庙”。

[69]苏天爵:《元朝名臣事略》卷12,姚景安点校本,中华书局,1996年,页252。此条承博士后研究员张岱玉博士提示。

,国语曰忽都笃。

,国语曰忽都笃。

惟芗,祈飨于幽。

惟芗,祈飨于幽。

in[33]girifta ast kī tawl

in[33]girifta ast kī tawl

(dāstān-i Yīsūgāy bahādur),[60]译曰《也速该把阿秃儿传》。

(dāstān-i Yīsūgāy bahādur),[60]译曰《也速该把阿秃儿传》。 (dāstān-i Yīnggīz Khān b.Yīsūgāy bahādur),[61]

此言《也速该把阿秃儿之子成吉思汗本纪》。

(dāstān-i Yīnggīz Khān b.Yīsūgāy bahādur),[61]

此言《也速该把阿秃儿之子成吉思汗本纪》。 (dāstān-i Ūgtāy Qā'ān),[62]此言《窝阔台合罕本纪》。

(dāstān-i Ūgtāy Qā'ān),[62]此言《窝阔台合罕本纪》。 (dāstān-i Jü

(dāstān-i Jü īnggiz Khān),[63]译言《成吉思汗之子术赤汗传》。

īnggiz Khān),[63]译言《成吉思汗之子术赤汗传》。 (dāstān-i Tūlūy Khān b.

(dāstān-i Tūlūy Khān b. (Tārkīh-i Jahāgūšāy)《世界征服者传》,何高济汉译本,内蒙古人民出版社,1980 年,页44 。

(Tārkīh-i Jahāgūšāy)《世界征服者传》,何高济汉译本,内蒙古人民出版社,1980 年,页44 。 必克秃忒迷失(Bīktūtmīšī)旭真,他聘娶给了[他的]长子术赤”。汉译本,页215。

必克秃忒迷失(Bīktūtmīšī)旭真,他聘娶给了[他的]长子术赤”。汉译本,页215。 别秃忒迷失兀真(Bek-Tutmïš Fujin)为妻。彼为成吉思汗妻亦巴合别姬(Ibaqa Beki)与拖雷之妻唆鲁禾帖尼别姬之姐妹”。周良霄汉译本,天津古籍出版社,1992年,页126。此人即术赤妃别土出迷失,据此,可知她是克烈人。

别秃忒迷失兀真(Bek-Tutmïš Fujin)为妻。彼为成吉思汗妻亦巴合别姬(Ibaqa Beki)与拖雷之妻唆鲁禾帖尼别姬之姐妹”。周良霄汉译本,天津古籍出版社,1992年,页126。此人即术赤妃别土出迷失,据此,可知她是克烈人。 ,1974年,目录,页9;见余大钧、周建奇汉译本,第1卷第2分册,目录,页2。

,1974年,目录,页9;见余大钧、周建奇汉译本,第1卷第2分册,目录,页2。