-

1.1研究篇

-

1.2阿剌脱忽剌兀忽里台大会考

-

1.3旭烈兀时代汉地与波斯使臣往来考略

-

1.4元初朝廷与西北诸王关系考略

-

1.5至元元年初设太庙神主称谓考

-

1.6从七室之祀到八室之祀 —忽必烈朝太庙祭祀中的蒙汉因素

-

1.7脱火丞相与元金山戍军

-

1.8元代曲先塔林考

-

1.9亦必儿与失必儿

-

1.10述论篇

-

1.11从成吉思汗使团到沙哈鲁国王的使团

-

1.12论塔剌思会议——蒙古国分裂的标志

-

1.13蒙哥即位风波中的察合台、窝阔台系诸王

-

1.14阿里不哥之乱与察合台汗国的发展

-

1.15忙古带拔都儿及其在斡端的活动

-

1.16元朝与察合台汗国的关系——1260年至1303年

-

1.17床兀儿及其家族的活动

-

1.18皇庆、至治年间元朝与察合台汗国和战始末

-

1.19元史研究的重要史料 —波斯史籍

-

1.20关于术忽人(犹太人)的几个问题

-

1.21后 记

至元元年初设太庙神主称谓考

元皇室仿汉制设太庙祭祀始于元世祖忽必烈即位之初,《元史·祭礼志》对此有明确记载:

“至元元年(1264年)冬十月,奉安神主于太庙,初定太庙七室之制。皇祖、皇祖妣第一室,皇伯考、伯妣第二室,皇考、皇妣第三室,皇伯考、伯妣第四室,皇伯考、伯妣第五室,皇兄、皇后第六室,皇兄、皇后第七室。凡室以西为上,以次而东。二年(1265年)九月,初命涤养牺牲,取大乐工于东平,习礼仪。冬十月已卯,享于太庙,尊皇祖为太祖。”[1]

此时在位皇帝为忽必烈,且在《祭祀志》后面的记载中,提到了他们的庙号,故这里提到的七室神主很容易确定:

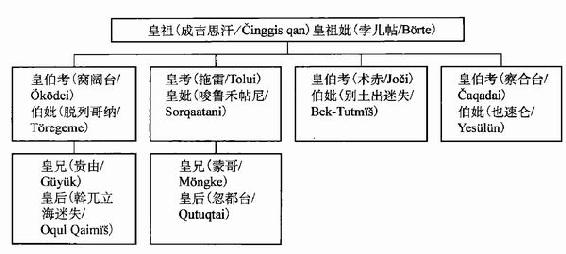

置于第一室的“皇祖、皇祖妣”为成吉思汗与其正妻孛儿帖(Börte)。[2]成吉思汗与孛儿帖为忽必烈祖父母,故称为“皇祖、皇祖妣”。

置于第二室的“皇伯考、伯妣”指元太宗窝阔台(Öködei)及其正后乃马真氏脱列哥纳(Töregene)。忽必烈之父拖雷为成吉思汗与孛儿帖的幼子,窝阔台为其三哥,故这里将元太宗与其皇后脱列哥纳称为“皇伯考、伯妣”。

置于第三室的“皇考、皇妣”分别指成吉思汗第四子拖雷(Tolui)与其妃唆鲁禾帖尼(Sorqaqtani)。他们是忽必烈父母,故这里称为“皇考、皇妣”。

置于第四室的“皇伯考、伯妣”指成吉思汗长子术赤及其长妃。[3]术赤为忽必烈之父拖雷的长兄,故这里将术赤与其长妃亦称为“皇伯考、伯妣”。

置于第五室的“皇伯考、伯妣”指成吉思汗次子察合台及其妃。[4]察合台为忽必烈之父拖雷的二哥,故这里将他与其妃亦称为“皇伯考、伯妣”。

置于第六室的“皇兄、皇后”指元定宗贵由与其正后斡兀立海迷失。贵由为元太宗子,与忽必烈为叔伯兄弟,故这里将他与其正后称为“皇兄、皇后”。

置于第七室的“皇兄、皇后”指元宪宗蒙哥与其正后忽都台。蒙哥为成吉思汗幼子拖雷长子,为忽必烈兄弟,故这里将他与其正后称为“皇兄、皇后”。

按上述记载,至元元年(1264年)初定宗庙为七室的顺序为:

方向:从西向东

第一室 第二室 第三室 第四室 第五室 第六室 第七室

成吉思汗 窝阔台 拖雷 术赤 察合台 贵由 蒙哥

inggis qan Öködei Tolui Jo

inggis qan Öködei Tolui Jo i

i  aqadai Güyük Möngke

aqadai Güyük Möngke

孛儿帖 脱列哥纳 唆鲁禾帖尼 别土出迷失[5]也速仑 斡兀立海迷失 忽都台

Börte Töregeme Sorqaqtani Bek-Tutmïš Yesülün Oqul Qaimïš Qutuqtai

故而至元初所设太庙七室的世系以图表可表示为:

世祖即位之初,尚未对元初各帝确定庙号。依常例,似应提及他们的名字。《元史·祭祀志》中也说,太庙祭祀时,蒙古“巫觋以国语呼累朝御名”。[6]但上述七室的神主的称谓却非常特别,表明在至元元年初定祭礼时,是以从元世祖忽必烈有关的辈分术语称之,如:以皇祖、皇祖妣称呼忽必烈祖父、母元太祖成吉思汗/ inggis qan、孛儿帖/Börte夫妇;以皇伯考、伯妣分别称呼忽必烈的伯父、母元太宗窝阔台/Ögedei、脱列哥纳/Töregeme夫妇,术赤/Jo

inggis qan、孛儿帖/Börte夫妇;以皇伯考、伯妣分别称呼忽必烈的伯父、母元太宗窝阔台/Ögedei、脱列哥纳/Töregeme夫妇,术赤/Jo i、别土出迷失/Bek-Tutmïš夫妇与察合台

i、别土出迷失/Bek-Tutmïš夫妇与察合台 aqadai、也速仑/Yesülün夫妇;以皇考、皇妣称呼忽必烈本人的父母拖雷/ Tolui、唆鲁禾帖尼/Sorqaatani夫妇;以皇兄、皇后称呼忽必烈的堂兄、元定宗贵由/ Güyük、斡兀立海迷失/Oqul Qaimïš夫妇与其胞兄元宪宗蒙哥/Möngke、唆鲁禾帖尼/ Qutuqtai夫妇。这一现象显然很不寻常。为什么会这样?这是本文拟探讨的问题。

aqadai、也速仑/Yesülün夫妇;以皇考、皇妣称呼忽必烈本人的父母拖雷/ Tolui、唆鲁禾帖尼/Sorqaatani夫妇;以皇兄、皇后称呼忽必烈的堂兄、元定宗贵由/ Güyük、斡兀立海迷失/Oqul Qaimïš夫妇与其胞兄元宪宗蒙哥/Möngke、唆鲁禾帖尼/ Qutuqtai夫妇。这一现象显然很不寻常。为什么会这样?这是本文拟探讨的问题。

一、元代蒙古人对先辈与亲属的称谓

(一)拉施都丁的一段重要记载

笔者以为,上引《元史·祭祀志》中所记至元初年对太庙七室神主的亲属称谓,很可能译自蒙古语。当论及这一点时,不能不提及13世纪波斯史家拉施都丁(Rašīd al-Dīn)在《史集》成吉思汗世系一节中的一段在学界广为所知的记载,其中提到了他所生活的时代蒙古语对祖先的称谓。德国哥廷根大学(Göttingen Universität)德福(Gerhard Doerfer)教授,与已故内蒙古大学亦邻真(Irenäen)教授,均曾论及此。为论述方便,兹略去这段波斯文记载中的其他文字:[7]

,(majimū‘ raī

,(majimū‘ raī īgīn ibūga gūyand),(七世祖以上,在蒙古语中)均应称为ī

īgīn ibūga gūyand),(七世祖以上,在蒙古语中)均应称为ī īgin ibūga。

īgin ibūga。

(ba zabān-i Mugūlī dūtāqūn gūyand),(七世祖[8])在蒙古语中应称为dūtāqūn。[9]

(ba zabān-i Mugūlī dūtāqūn gūyand),(七世祖[8])在蒙古语中应称为dūtāqūn。[9]

(ba zabān-i Mugūlī būrgaī gūyand), (六世祖[10])在蒙古语中应称为būrqaī。[11]

(ba zabān-i Mugūlī būrgaī gūyand), (六世祖[10])在蒙古语中应称为būrqaī。[11]

(ba zabān-i Mugūlī būdāūkū gūyand),(五世祖[12])在蒙古语中应称为būdāūkū。[13]

(ba zabān-i Mugūlī būdāūkū gūyand),(五世祖[12])在蒙古语中应称为būdāūkū。[13]

(ba zabān-i Mugūlī būdūtūr gūyand),(高祖父[14])在蒙古语中应称为būdūtūr。[15]

(ba zabān-i Mugūlī būdūtūr gūyand),(高祖父[14])在蒙古语中应称为būdūtūr。[15]

(ba zabān-i Mugūlī ilīn

(ba zabān-i Mugūlī ilīn īk gūyand),(曾祖父[16])在蒙古语中应称为i1īn

īk gūyand),(曾祖父[16])在蒙古语中应称为i1īn īk。[17]

īk。[17]

(ba zabān-i Mugūlī abūga gūyand),(祖父)在蒙古语中应称为abūga。[18](ba zabān-i Mugūlī īcīga gūyand),(父亲)在蒙古语中应称为cīīga。[19]

(ba zabān-i Mugūlī abūga gūyand),(祖父)在蒙古语中应称为abūga。[18](ba zabān-i Mugūlī īcīga gūyand),(父亲)在蒙古语中应称为cīīga。[19]

以下对上述记载略作讨论。

1. (ī

(ī īgīn ibūga)——七世祖以前的祖宗

īgīn ibūga)——七世祖以前的祖宗

上述拉施都丁所记古代蒙古语对七世祖以前的祖宗的统一称谓 (ī

(ī īgnī ibūga),德福的《新波斯语中的突厥语与蒙古语成分》[20]未收。此字应为蒙古语e

īgnī ibūga),德福的《新波斯语中的突厥语与蒙古语成分》[20]未收。此字应为蒙古语e ige-in ebüge的波斯语音写,按当时汉字音写体例应为“额赤格-因额不哥”,汉语称为“祖辈之父”、“祖父的父辈”。[21]

ige-in ebüge的波斯语音写,按当时汉字音写体例应为“额赤格-因额不哥”,汉语称为“祖辈之父”、“祖父的父辈”。[21]

至于拉施都丁所记古代蒙古语对七世祖的称谓(dtūqānū),阿布勒·哈齐所撰察合台文《突厥世系》有类似记载:

“anïŋ ata-sï Dūtūm Minin khān yeti-lä-in i atanï dūtāqūn(dïr”

i atanï dūtāqūn(dïr”

“其父土敦蔑年汗是第七世祖父dūtāqūn。”[22]

此处“第七”这个词察合台文写作 (yeti-lä-in

(yeti-lä-in i),在基数词

i),在基数词 (yeti)与序数词附加成分

(yeti)与序数词附加成分 (in

(in i)之间增写y(lä)。另外,匈牙利(奥匈帝国)犹太学者凡伯里也提到,对于中亚突厥人来说,“他们曾经必须能够首先说出其七代先祖,即其七代祖先的名字”(“sie müβten” in erster Reihe die Jeti Atalar,d.h.dir Namen der sieben Ahnen hersagen können)。[23]

i)之间增写y(lä)。另外,匈牙利(奥匈帝国)犹太学者凡伯里也提到,对于中亚突厥人来说,“他们曾经必须能够首先说出其七代先祖,即其七代祖先的名字”(“sie müβten” in erster Reihe die Jeti Atalar,d.h.dir Namen der sieben Ahnen hersagen können)。[23]

上引《突厥世系》的内容明显译自《史集》,不过从波斯文译为察合台文而已。《突厥世系》的作者阿布勒·哈齐本人乃系术赤后裔,生活于花剌子模。他书中的上述记录说明,当时中亚流行的《史集》抄本在此字上抄写基本一致,且在西域蒙古人中,对其意义也理解无误。但学者们在今天蒙古语的各种方言中,均未找到此词。德福在其书引言第八节中曾详论蒙古祖先的称谓,并未得出有意义的结论,他只能设想此字在蒙古语的发展过程中已经消亡。[24]

2.“孛儿孩” (boryai)究竟指几世祖父

(boryai)究竟指几世祖父

《史集》所记古代蒙古语对六世祖的称谓 (būrqaī),见于14世纪后半叶编成的东亚史料,如《秘史》,但意义有所不同,释为“高祖父”,即四世祖:

(būrqaī),见于14世纪后半叶编成的东亚史料,如《秘史》,但意义有所不同,释为“高祖父”,即四世祖:

“孛(舌)儿(中)孩因米讷

boryai-in min-u

高祖的 我的。”[25]

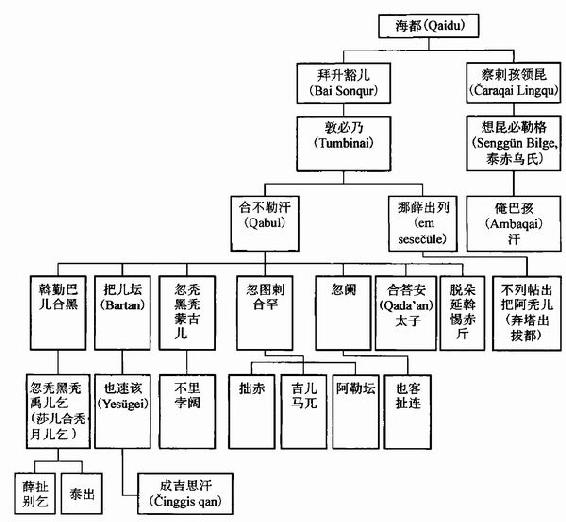

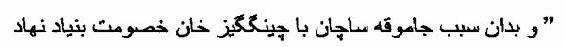

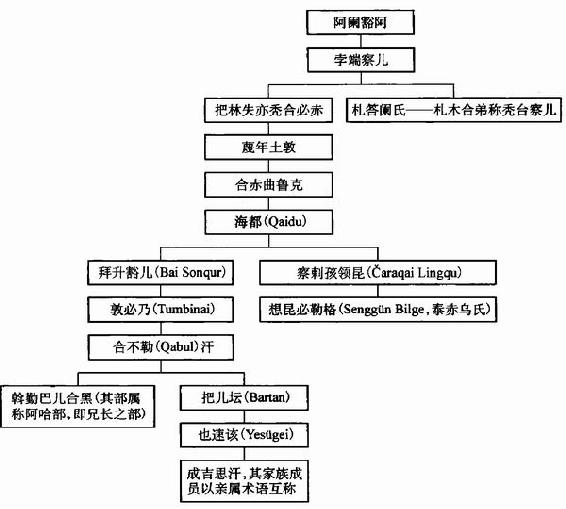

这里说的是,成吉思汗对速客虔氏(Sükeken)脱斡里勒(Toyrïl)说,其祖先斡黑答曾被敦必乃与察剌孩领昆俘获,因此脱斡里勒是成吉思汗高祖门坎里的奴仆。另,明火原洁编《华夷译语》“人物门”中也收有此词,释义也是高祖(四世祖):“buruqai,高祖,孛罗海。”[26]那么,成吉思汗的高祖(四世祖)是谁呢?据《元朝秘史》,从成吉思汗上溯至海都的世系为:

据此可知在《元朝秘史》中,察剌孩领昆(Caraqai Lingqu)为成吉思汗高叔祖父,即四世祖。因此成吉思汗说脱斡里勒(Toyr1)是他高祖门槛内的奴仆,指的是察剌孩领昆。ï因此,孛儿孩(boryai)在《秘史》中所指的是四世祖,而非六世祖。那么,是什么原因造成《元朝秘史》与《史集》在使用“孛儿孩”(boryai)这个词的意义差别呢?

假设1:《元朝秘史》的作者与《史集》有关蒙古人祖先称谓内容的提供者操不同的方言。

“方言是由于一个社会内各地区不完全的分化或是几个社会间不完全的统一造成的。

一个社会内各地区发生了不完全的分化,各地区的居民彼此间的交往就会减少。这时候,在一个地区内,语言中出现的新成分一般就不会传播到其他地区去;这个地区内,语言中某些固有成分的改变或消失一般也不会波及其他地区。这样,各地区使用的本来相同的语言,共同点将逐渐减少,不同点将逐渐增加,逐渐形成各地区语言的相对独立发展的道路。于是共同语就在各个地区发生了变化,也就是说出现了方言。一个生产不发达的统一的社会,随着人口的逐渐增长,疆域的日益扩大,经济、政治上都不能再保持统一的局面,就会形成社会的不完全的分化,因而促使方言的产生。据我们所知,任何疆域较大的封建社会所使用的语言,都有方言的差别。一个社会内某一部分居民的大规模的集体迁徙,也会形成社会的不完全的分化,因而促使方言的产生。”[27]

一种语言的不同方言之间的差别,首先是语音上的,其次是词汇上的。《元朝秘史》的内容为成吉思汗远祖至元太宗窝阔台时史事,现在学界虽然不知其作者是谁,但他是成吉思汗家族的近亲则应无疑。而《史集》蒙古史部分内容的主要提供者为孛罗(Bolad)丞相,出于朵儿边(Dörbän)氏,也是成吉思汗家族的近亲。因此,他们与成吉思汗家族一起均属于蒙古部,应当拥有共同的亲属称谓体系。这就排除了造成《元朝秘史》与《史集》在使用“孛儿孩”(boryai)这个词的意义差别的方言原因。

假设2:造成《元朝秘史》与《史集》在使用“孛儿孩”(boryai)这个词的意义差别的是蒙古语本身的演进,即《史集》反映的是蒙古语亲属称谓体系的较早阶段,当时蒙古人还记得“孛儿孩”(boryai)这个词的“六世祖”意义;而《元朝秘史》所代表的是蒙古语亲属称谓体系的较晚阶段,其时蒙古人已经忘记了“孛儿孩”(boryai)这个词的“六世祖”意义,只知道它代表远古的祖先。但这个假说要回答这样一个问题:《元朝秘史》成书早于《史集》。何以成书较早的《元朝秘史》反而代表了蒙古语较晚亲属称谓体系,而成书较晚的《史集》反而代表了蒙古语较早亲属称谓体系?

从成吉思汗时代西征结束开始,便有蒙古人留驻西域。旭烈兀西征时,又带去了更多的蒙古人。进入波斯的蒙古人与留居蒙古本土和进入汉地的蒙古人相距遥远,双方处于相对隔绝的状态。如果采纳《元朝秘史》的主体部分成于元太宗即位的那个鼠儿年,即1228年;而《史集》的《蒙古史》部分的主要信息提供者孛罗丞相赴波斯在元世祖忽必烈晚年,即13世纪80年代末,则《元朝秘史》与《史集》两者成书的时间差约半个世纪。东西两部分蒙古人之间的分离,或许会造成双方语言上的差别。可能的情况是,在此期间,东方的蒙古人,即蒙古本土和汉地的蒙古人亲属称谓趋向简单化,以从前的“孛儿孩(boryai)”(六世祖)这个词,代指所有四世以前的男性祖先,但进入西域的蒙古人仍然使用早年的称谓。如此说成立,则说明《史集》中有关“孛儿孩(boryai)”(六世祖)这个词的信息,并非得自从汉地进入波斯的孛罗丞相,而是得自在波斯生活了近三个世代的西域蒙古人。

3.其他祖先称谓

上引《史集》所记古代蒙古语中对五世祖的称谓 (būdāūkū)或

(būdāūkū)或 (būdaūkūr),以及对高祖父(四世祖)的称谓

(būdaūkūr),以及对高祖父(四世祖)的称谓 (būdūtūr)或

(būdūtūr)或 (būdātū),迄今未见合理的解释。

(būdātū),迄今未见合理的解释。

而《史集》所记古代蒙古语中对曾祖,即三世祖的称谓 (ilīn

(ilīn īk),亦可在上引《元朝秘史》第180节的有关记载中得到证实:

īk),亦可在上引《元朝秘史》第180节的有关记载中得到证实:

“额邻出昆米讷

elin üg-ün min-u

üg-ün min-u

曾祖的 我的。”[28]

与上引《元朝秘史》的话一样,成吉思汗在这里又对速客虔氏(Sükeken)脱斡里勒(Toyrl)说,他是成吉思汗曾祖门槛里的奴仆。对比上述《元朝秘史》中的世系,ï敦必乃为成吉思汗的三世祖(elin üg),故“曾祖”指敦必乃。明火原洁编《华夷译语》“人物门”亦有“elin

üg),故“曾祖”指敦必乃。明火原洁编《华夷译语》“人物门”亦有“elin ük,曾祖,额邻触克”。[29]亦邻真教授已指出,此乃蒙古语书面语elün

ük,曾祖,额邻触克”。[29]亦邻真教授已指出,此乃蒙古语书面语elün e,而现代蒙古语为eleŋ

e,而现代蒙古语为eleŋ 。[30]

。[30]

(二)其他有关记载

至于13世纪时蒙古语对其他亲属的称谓,史料中也有记载,如:

祖先称额不格(ebüge):

《元朝秘史》中有“沼(舌)列敦 额不格 帖(舌)列 孛鲁罢

ered-ün ebüge tere boluba

ered-ün ebüge tere boluba

一种(名)的祖 那个 做了”。[31]

这里是说,阿当罕·兀良合歹成为沼列氏的祖先。在《至元译语》中,有“爷爷,阿不干”,[32]即此。

祖父的配偶祖母,蒙古语称:“老妪曰额蔑干。”[33]而与之意义相近的还有“奶奶,我麻个克”。[34]换而言之,“祖母曰额蔑格,一曰我麻吉克”。[35]

其中之额蔑格(emege)见于《元朝秘史》。该史料称,当札木合被处死前提到emege:

“必 阿(舌)儿宾 额蔑格秃 不列额

bi arbin emegetü bülege

我 宽广 婆婆有来 有来。”[36]

这里的emege指的其夫人,其释义与上述字书的释义不一致。

有关父辈,如父、母,伯父、伯母与叔父、叔母在13世纪蒙古语中的称谓,史料也有记载。如:

父:额赤格

《元朝秘史》中有“蒙力克 额赤格

Münlig e ige

ige

人名 父”。[37]

母:额客

《元朝秘史》中有“额客 余延 额赤捏

eke-yü gen e ine

ine

母 自的 背处”。[38]

伯父:额宾(ebin)

《元朝秘史》有:“主(舌)儿扯歹额宾

ür

ür edei ebin

edei ebin

人名 伯父”。[39]

伯母:《至元译语》记:

“伯娘,阿参。”[40]

“伯婶,不合伯力艮。”[41]

叔父:阿巴合(abaqa)

《元朝秘史》有“朵奔蔑(舌)儿干 阿巴(中)合余安[42]

Dobun-Mergen abaqa-juyan

人名 叔叔自的行”。

兄:阿合(aqa)

《至元译语》:“哥哥,阿合。”[43]

嫂:别里干——“别(舌)儿格泥颜

bergen(i)jen

嫂嫂自的行。”[44]

弟:斗(deü)——“ 弟弟,斗。”[45]

上述13世纪蒙古语中的亲属称谓,除了普通蒙古人用于日常生活之外,在成吉思汗建国以后,也用于其家族之中吗?换而言之,登基为帝的成吉思汗后裔也用它们称呼自己的亲属吗?

(三)元皇室对先祖与宗亲的称谓

元人李庭撰有《大元故宣差万户奥屯公神道碑铭》,记女真人奥屯公事迹。此人名世英,字伯豪,小字大哥。其先居上京胡里改路,金人破辽后降金。宋室南渡后,金在关中相地列营,分军镇守。其高祖奥屯黑风得蒲城,子孙因而家焉。其曾祖兀出、祖蒲乃、父闫僧历代均为金将。此碑铭在记蒙古国时代史事的文字中,有关于皇室内部称谓的记载,今先录其有关史文。为醒目计,其中有关皇族称谓的术语以黑斜体标示如次:

“丁亥岁(1227年)任郃水酒税监,就充征行都统。领军至庆阳,与天朝大军相值。公度其众寡不敌,徒死无益,遂率众归降。以材武为皇伯抚军所知,荐之于列祖成吉思皇帝,上亦喜,眷爱甚厚,屡除恩旨,仍赐虎符,俾隶朵火鲁虎彻立必(Toyluq  erbi)麾下效用。庚寅岁(1230年),王师复下陕右,公与札古带(Jaqutai)偕至富平。主帅命诸将分主其地。公以桑梓之故,愿得蒲城,帅从之。至县,下令谕众曰:尔辈穴地以为固,不足恃也。王师此来为久驻之计,尔辈讵能延岁月,即吾畚锸已具,非不能掘地及泉隧而相见。顾以乡里之旧,弗忍为也。尔能从吾令,当还尔父母妻子,复尔居业。不然则齑粉矣。众相谓曰:公信义素着,今为一方司命,其言必不食,盍往从之。于是相率出降。公温言慰遣之,众意遂安。时诸将之在它邑者,惟事屠戮,编民连颈就死闲有漏网者,皆裹疮扶病,无复生意,视蒲民按堵如故,莫不指以为乐土。至今人物繁庶,屋宇具存。垂白伛偻扶杖往来者,踵相接于道,非公曩日保完之力,能至是乎?蒲城既下,公与大军复合,同攻鄜城。既平凤翔,击五峰山,自陇州入一二里,破凤州,取武休关,至兴元,攻西和,又攻巩州,再入宋境。从皇考四大王大军,由兴元历金洋州,所至城寨,无不降附。复徇唐、邓,拔钧、许,鏖三峰山下,遂破金军。及奉上命,镇守河中,招收天和、人和二堡。尔后偕塔海都元帅累岁征南十余岁闲,其勤劳亦已至矣。皇伯合罕皇帝在凤翔也,许公以河中府尹之职,命未及下,会以它事不果。其后公入觐,上喜曰:曩之所许,今当相付。命有司草制,公奏曰:臣名在四大王府有年,今改属别部,何面目见唐妃子母乎?上始怒,徐复喜曰:‘尔言是也。’唐妃闻其言喜甚。四大王尝谓妻子曰:‘大哥,吾所爱,尔辈勿以降虏视之。’及是,待遇益厚,与家人辈无异。以至唐妃亲视公肥瘠,裁衣制帽,以彰殊宠。辛丑岁(1241年)夏,河中船桥官谢以事诬公,讼于有司,夺公虎符。唐妃闻之大怒,言于上,复以虎符畀公。仍命皇兄蒙哥大王亲草懿旨,谓大哥以有功之故,朵火鲁虎(Toyluq)奉成吉思皇帝圣旨锡此虎符,不可夺也,仍授以万户之职。今上皇帝在潜邸,子贞入见,蒙降恩旨,亦历叙乃父之功。岁某月某曰以疾卒于河中公廨之正寝,春秋六十有二,以辛亥(1251年)年十月,葬公于蒲城贤相乡万胜原先茔之侧。夫人竹鲁顽氏,先公卒。张氏出家为女冠,后公卒。完颜氏亦先公卒,再娶完颜氏,今无恙。二完皆金名族,俱有贤行。二子长曰贞,次曰亮,壬子(1252年)三月,完颜氏挈贞入见蒙哥皇帝。帝知其为大哥子,甚悯惜之,复锡虎符,仍降恩旨,时贞年甫十三。今上皇帝即位,贞复入见,其所宠锡与先朝无异也。”

erbi)麾下效用。庚寅岁(1230年),王师复下陕右,公与札古带(Jaqutai)偕至富平。主帅命诸将分主其地。公以桑梓之故,愿得蒲城,帅从之。至县,下令谕众曰:尔辈穴地以为固,不足恃也。王师此来为久驻之计,尔辈讵能延岁月,即吾畚锸已具,非不能掘地及泉隧而相见。顾以乡里之旧,弗忍为也。尔能从吾令,当还尔父母妻子,复尔居业。不然则齑粉矣。众相谓曰:公信义素着,今为一方司命,其言必不食,盍往从之。于是相率出降。公温言慰遣之,众意遂安。时诸将之在它邑者,惟事屠戮,编民连颈就死闲有漏网者,皆裹疮扶病,无复生意,视蒲民按堵如故,莫不指以为乐土。至今人物繁庶,屋宇具存。垂白伛偻扶杖往来者,踵相接于道,非公曩日保完之力,能至是乎?蒲城既下,公与大军复合,同攻鄜城。既平凤翔,击五峰山,自陇州入一二里,破凤州,取武休关,至兴元,攻西和,又攻巩州,再入宋境。从皇考四大王大军,由兴元历金洋州,所至城寨,无不降附。复徇唐、邓,拔钧、许,鏖三峰山下,遂破金军。及奉上命,镇守河中,招收天和、人和二堡。尔后偕塔海都元帅累岁征南十余岁闲,其勤劳亦已至矣。皇伯合罕皇帝在凤翔也,许公以河中府尹之职,命未及下,会以它事不果。其后公入觐,上喜曰:曩之所许,今当相付。命有司草制,公奏曰:臣名在四大王府有年,今改属别部,何面目见唐妃子母乎?上始怒,徐复喜曰:‘尔言是也。’唐妃闻其言喜甚。四大王尝谓妻子曰:‘大哥,吾所爱,尔辈勿以降虏视之。’及是,待遇益厚,与家人辈无异。以至唐妃亲视公肥瘠,裁衣制帽,以彰殊宠。辛丑岁(1241年)夏,河中船桥官谢以事诬公,讼于有司,夺公虎符。唐妃闻之大怒,言于上,复以虎符畀公。仍命皇兄蒙哥大王亲草懿旨,谓大哥以有功之故,朵火鲁虎(Toyluq)奉成吉思皇帝圣旨锡此虎符,不可夺也,仍授以万户之职。今上皇帝在潜邸,子贞入见,蒙降恩旨,亦历叙乃父之功。岁某月某曰以疾卒于河中公廨之正寝,春秋六十有二,以辛亥(1251年)年十月,葬公于蒲城贤相乡万胜原先茔之侧。夫人竹鲁顽氏,先公卒。张氏出家为女冠,后公卒。完颜氏亦先公卒,再娶完颜氏,今无恙。二完皆金名族,俱有贤行。二子长曰贞,次曰亮,壬子(1252年)三月,完颜氏挈贞入见蒙哥皇帝。帝知其为大哥子,甚悯惜之,复锡虎符,仍降恩旨,时贞年甫十三。今上皇帝即位,贞复入见,其所宠锡与先朝无异也。”

成吉思汗此年秋七月已丑日在蒙古撒里川哈老徒行宫去世,[46]故奥屯世英被荐于朝的时间当在此前。

而这里所提到的皇伯即指元太宗窝阔台。而在太宗(即文中之“皇伯合罕皇帝”)时代的灭金之役中,奥屯世英所隶属的“皇考四大王”,即指成吉思汗第四子拖雷。拖雷在元代汉籍中又称为也可那延/也可那演,即蒙古语Yeke Noyan的音译,意为“大官人”,在波斯文史籍中则称为Uluq Noyan,乃突厥语,意思也是“大那颜”。受篇幅限制,兹不赘。而唐妃即其妃唆鲁禾帖尼。[47]“今上皇帝”,即指元世祖忽必烈。故而此处所引李庭的《户奥屯公神道碑铭》的叙事,乃以忽必烈为中心。因此该碑铭对即位之前的元宪宗,称为“皇兄蒙哥大王”。文中的“皇伯”或“皇伯合罕皇帝”,即指元太宗窝阔台。

这段史料中,虽然将元太祖称为“列祖”,把唆鲁禾帖尼称为“唐妃”,把忽必烈称为“今上皇帝”,带有明显的事后补记的色彩,但除了以尊号“成吉思皇帝”称呼元太祖以外,对其他皇室成员多以亲属称谓来表述,仍然表现了当时皇室中的气氛。

值得注意的是,作者李庭的描述中所出现的有关皇族成员的称谓,不仅与本文起首处所引《元史·祭祀志》中有关至元元年初定七室之祀时,对七室神主的世系计算起点完全一致,即从忽必烈起算;更为重要的是,该碑铭对忽必烈亲族的称谓,与《元史·祭祀志》对七室神主的称谓,均以亲属术语表述。由于碑主奥屯世英长期服务于“四大王”即拖雷府邸,因此可以设想,这些称谓通常在拖雷家中使用。

除了拖雷家中以皇伯、皇兄等称谓称呼家族成员之外,据《元史·按竺迩传》记载:“太宗即位,尊察合台为皇兄。”[48]此外,至顺元年(1330年),木华黎五世孙乃蛮台,曾“奉命送太宗皇帝旧铸皇兄之宝于其后嗣燕只哥 ,乃蛮台威望素严,至其境,礼貌益尊”。[49]这一段记载说明,皇兄是元太宗窝阔台对其兄的正式称谓。可见成吉思汗家族内普遍以亲属术语来相互称谓。

,乃蛮台威望素严,至其境,礼貌益尊”。[49]这一段记载说明,皇兄是元太宗窝阔台对其兄的正式称谓。可见成吉思汗家族内普遍以亲属术语来相互称谓。

二、上述称谓的历史考察

1.札答阑氏与十三翼之战中的阿哈部

1189年铁木真首次被推举为汗后不久,孛儿只斤氏近亲札答阑氏偷窃其马匹。铁木真札剌亦儿奴仆术赤塔儿马剌射杀札木合之弟给察儿(Tai ar),[50]札答阑氏起兵三万复仇,成吉思汗分其部为十三翼,史称“十三翼之战”。这是蒙古部内部的一次血亲相残,站在成吉思汗一边的多为合不勒汗的后裔。[51]

ar),[50]札答阑氏起兵三万复仇,成吉思汗分其部为十三翼,史称“十三翼之战”。这是蒙古部内部的一次血亲相残,站在成吉思汗一边的多为合不勒汗的后裔。[51]

按《圣武亲征录》记载,组成第五翼与第六翼的是札剌儿与“阿哈部”。与《亲征录》出于同一史源的《史集·成吉思汗纪》,则称组成此二翼的是莎儿合秃·月儿乞(Sūrqūtū Yūrgī)之子撒察别乞(Sa ah Bīgī)及其从兄弟泰出(Tāy

ah Bīgī)及其从兄弟泰出(Tāy ū),及札剌儿诸部。[52]

ū),及札剌儿诸部。[52]

两相对照,可知《亲征录》中之“阿哈部”即相当于《史集》中之撒察别乞与泰出部众,成的古列延,即主儿乞部组。“阿哈”的蒙古语源应为aqa,即兄弟。那么,撒察别乞与泰出的部众为何要被称为“阿哈部”,即“兄长部”呢?

据《元朝秘史》,成吉思汗的近亲系谱为:

据此,[53]撒察别乞即薛扯别乞与泰出均为斡勤巴儿合黑之子忽秃黑秃禹儿乞(即莎儿合秃·月儿乞)之子,但与同书前引有关泰出为撒察别乞之从兄弟(波斯文‘am zāda-yi ū Tāi ū’,直译“其叔之后裔”)的记载不一致。另据《史集·成吉思汗纪·合不勒汗事迹》所附世系表记载,泰出为合不勒汗第三子忽秃黑秃蒙古儿之子。[54]但撒察别乞与泰出二人为禹儿斤部之首,而禹儿斤部均为斡勤巴儿合黑后裔所掌。如泰出为忽秃黑秃蒙古儿之子,则与此不合。且忽秃合黑秃蒙古儿为把儿坛(即巴里丹)之弟,其部民不可能被称为“阿哈部”,即“兄长之部”。故笔者以为,当以《元朝秘史》所述为准。

ū’,直译“其叔之后裔”)的记载不一致。另据《史集·成吉思汗纪·合不勒汗事迹》所附世系表记载,泰出为合不勒汗第三子忽秃黑秃蒙古儿之子。[54]但撒察别乞与泰出二人为禹儿斤部之首,而禹儿斤部均为斡勤巴儿合黑后裔所掌。如泰出为忽秃黑秃蒙古儿之子,则与此不合。且忽秃合黑秃蒙古儿为把儿坛(即巴里丹)之弟,其部民不可能被称为“阿哈部”,即“兄长之部”。故笔者以为,当以《元朝秘史》所述为准。

斡勤巴儿合黑为合不勒汗长子,而成吉思汗之祖父把儿坛为次子。故“阿哈部”,即“兄长之部”当为从也速该之父把儿坛开始起,成吉思汗家族对合不勒汗长子斡勤巴合黑后裔部众的称谓。合不勒汗的后裔称乞颜氏,故而除前述成吉思汗氏族以亲族术语互相称谓族内成员之外,这种习俗也行于整个乞颜氏。

又,《圣武亲征录》在记“十三翼之战”原由时记,成吉思汗在与王罕和札木合联兵击败蔑儿乞部之后,与札木合分手:

“时上麾下搠只塔儿马剌别居撒里河。札答阑氏札木合部人秃台察儿居玉律哥泉,举众来萨里河,掠搠只牧马。搠只麾左右,匿马群中射杀之。札木合以是为隙。”[55]

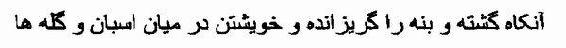

与《圣武亲征录》与《元史·太祖纪》同出于《金册》的波斯文史籍《史集》对此事亦有记载:

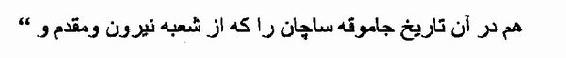

“ham dar ān tārīkh Jāmūqa Sā ān rā ka az šu ‘ba-yi nīrūn wa muqaddam wa

ān rā ka az šu ‘ba-yi nīrūn wa muqaddam wa

“同样在那个时候,前述出自尼鲁温分枝的札木哈薛禅,即

wa amīr-i qaw-i  āšīrāt būd khwīšī būda Tāy

āšīrāt būd khwīšī būda Tāy ar[56]nām wa bā

ar[56]nām wa bā  and nafar

and nafar

札只剌惕部的首领异密,他有一位亲属名曰给察儿与好几位

sawār ba mawza ‘ī ka ān rā Ūlāgāy būlāq[57]gūyand wa dar hūdūd-i Sārī

骑马人在一个人们称之为玉律哥泉,且位于撒里·客额儿的地方

kihir[58]ka yūrt-i  īnggīs Khān būd ba duzdī rafta wa khāna-yi Jūjī

īnggīs Khān būd ba duzdī rafta wa khāna-yi Jūjī

此处曾是成吉思汗的禹儿惕,去行抢劫。而出自

Tarmala[59]az qawm-i Jalāyir……dar ān hawālī būda

札剌亦儿部的术赤·塔儿马剌就在那附近。[60]

…īn Tāy ar ānjā rafta tā

ar ānjā rafta tā  ahārpāyān-i ū rā ba-barad Jū

ahārpāyān-i ū rā ba-barad Jū ī Tarmala

ī Tarmala

……这位给察儿向那里去的目的是为了取其牲畜,术赤·塔儿马剌

āngāh gatša wa bana rā garīzānda wa khwīštan dar mīyān-i asbān wa galla-hā

去了那里,并将辎重与族人赶走,他在马群与畜群中

khufta  ūn Tāy

ūn Tāy ar dar-āmada Jū

ar dar-āmada Jū ī Tarmala ū rā ba tīr zada wa kušta

ī Tarmala ū rā ba tīr zada wa kušta

躺着,当给察儿出现时,术赤·塔儿马剌以箭射他并杀死了他。

ba-dān sabab Jāmūqa Sā ān bā

ān bā  īnggīz Khān khusūmat buniyād nihād”

īnggīz Khān khusūmat buniyād nihād”

由于那个原因札木哈薛禅对成吉思汗有了根本的敌意。”[61]

这里所提到的被术赤·塔儿马剌所杀死的札木合的族人“给察儿”,即前述《亲征录》与《元史·太祖纪》所记之“秃台察儿”。《元朝秘史》记为:

“札木(中)合因 迭兀 给察(舌)儿

Jamuqa-yin de'ü Tai ar

ar

人名 的 弟 人名。”[62]

足见《亲征录》与《元史·太祖纪》所记札木合部人“秃台察儿”中之首字“秃”,乃蒙古语“迭兀”(de'ü)之音译,即给察JA为札木合之弟。所以他的被杀才会引起札木合的血族复仇战争。故而本则史料说明,在札答阑氏内部,血亲之间也是以亲属术语互称的。札答阑氏为蒙古部内的一个分支,也是阿阑豁阿老祖母后裔形成的内尼鲁温蒙古的近亲。现在我们可以用表格表示现存史料中所透露的蒙古部内以亲属术语互称的各氏族系谱如下:

由此,笔者推测,以亲属术语互称是整个蒙古部的习俗。在此基础上,复视以上《元史·祭祀志》有关至元元年(1264年)初定太庙七室时,对各室神主称谓,我们会有一些新的想法。

2.古代蒙古人与其他北方民族的烧饭仪式

蒙古人自古便有祭祖之制,并非始于忽必烈至元元年(1264年)设太庙以后。《元朝秘史》第70节记:

“帖(舌)列(中)合不(舌)儿 俺巴(中)孩(中)合罕(中)纳(中)合秃惕 斡

(舌)儿伯 莎(中)合台 只(舌)邻 也客薛(中)合札(舌)鲁

tere qabur Ambayai qayan-(n)u qatud Orba Soyatai  irin jekes-e yazar-u

irin jekes-e yazar-u

那 春(人)名 皇帝的 娘子每(妇人)名(妇人)名 两个 大的每行 地里

亦捏(舌)鲁(中)合(舌)鲁黑三突(舌)儿 诃额仑—兀真 斡惕抽(中) 豁只惕

古(舌)儿抽(中)豁只答兀勒答周

ineru yaruysan-dur Högelün-Ü in od

in od u qo

u qo id kur

id kur u qo

u qo idayulda

idayulda u

u

烧饭祭祀 出去了 时 母 名 去着 落后 到着 被落后了着”

节后总译为:

“那年春间,俺巴孩皇帝的两个夫人斡儿伯(Orba)、莎合台(Soyatai),祭祀祖宗时,诃额仑去得落了,祭祀的茶饭不曾与。”[63]

这里所述的是成吉思汗父亲死后,蒙古部的一次祭祖仪式,是由俺巴孩汗的两位大哈屯斡儿伯(Orba)、莎合台(Soyatai)主持的,而成吉思汗的母亲诃额仑夫人也去了,但迟到。《元朝秘史》中的“亦捏鲁(舌)(ineru)”,旁译为“烧饭祭祀”,总译为“祭祀祖宗”。

至于成吉思汗建国以后,蒙古人的烧饭祭祖仪式,也有各种中外史料提及,如《元史》亦记:“其祖宗祭享之礼,割牲、奠马湩,以蒙古巫祝致辞,盖国俗也。”[64]同书又记:“每岁,九月内及十二月十六日以后,于烧饭院中,用马一,羊三,马湩,酒醴,红织金币及里绢各三匹,命蒙古达官一员,偕蒙古巫觋,掘地为坎以燎肉,仍以酒醴、马湩杂烧之。巫觋以国语呼累朝御名而祭焉。”[65]

这种祭祀不但施于汗室,从现存文献看,也行于贵族之家。1245年意大利人伽尔辟尼在蒙古见到:“当病人死后,如果他官居上品,便把他秘密埋葬于田野中人们所乐见的地方。届时还要用他的幕帐之一陪葬,使死者端坐幕帐中央,在他面前摆一大盆肉和一杯马奶。同时还要用一匹母马及其马驹,一匹带缰绳和备鞍的牡马等陪葬。当把另一匹马的马肉吃完之后,便用稻草把其皮填塞起来,然后再竖于二块或四块木头之上。这样一来,死者在另一世界也可以有一幕帐作栖身之地,有一匹母马以挤奶喝和饲养牲畜,同时也有可供乘骑使用的公马。已被吃掉其肉的马匹的骨头为祭其灵魂而焚烧骨头,正如我们在那里亲眼目睹和亲耳所闻的那样。”[66]元末明初人叶子奇亦记“元朝人死致祭曰烧饭,其大祭则烧马”。[67]

成吉思汗建国前蒙古的烧饭之俗源自北方民族的古老传统。王国维最早注意到这一点。[68]叶隆礼记契丹贵族“既崩,则设大穹庐,铸金为像,朔、望、节辰忌日,并致祭,筑台高逾丈,以盆焚酒食,谓之烧饭”。[69]宇文懋昭也记女真人“其亲友死,则以刀厘额,血泪交下,谓之‘送血泪’。死者埋之而无棺椁,贵者生焚所宠奴婢、所乘鞍马以殉之。其祭祀饮食之物尽焚之,谓之烧饭”。[70]有关烧饭之俗,学界已有不少研究,[71]兹不赘述。

以庙堂祭祀先祖为汉制,历代皇室均设有宗庙。成吉思汗攻金之后,原金统治区的北部被纳入蒙古国的疆域,蒙古国的领土中既包括草原也包括农耕区。可以想见,草原固有旧俗与汉制接触后,在祭祖上也会反映。[72]《元文类》中“祀,国之大事也。故有国者,必先立郊庙,而社稷继之。我朝既遵古制,而又有影堂焉,有烧饭之院焉,所以致其孝诚也”,[73]当即指此。

自忽必烈起,蒙古人开始以蒙古尊号称呼大汗,如称忽必烈为薛禅汗等,所谓“累朝御名”当指此。

三、太庙七室神主称谓的蒙古因素

而前述《元朝秘史》第70节记,成吉思汗父亲也速该去世后,一次蒙古部烧饭祭祖仪式由蒙古部过去的首领俺巴孩汗的两位夫人斡儿伯(Orba)与莎合台(Soyatai)主持。蒙古部在海都逝后,其部内形成两大贵族家系,分别以海都二子拜升豁儿(Bai Sonqur)、察剌孩领昆( araqai Lingqu)两兄弟为首。成吉思汗为拜升豁儿后裔,察剌孩领昆(

araqai Lingqu)两兄弟为首。成吉思汗为拜升豁儿后裔,察剌孩领昆( araqai Lingqu)的后裔称为泰赤兀氏(Tayi

araqai Lingqu)的后裔称为泰赤兀氏(Tayi i'ut),意为“太子之部”、“太子后裔”。

i'ut),意为“太子之部”、“太子后裔”。

拜升豁儿之孙合不勒(Qabul)曾为蒙古部之汗,成吉思汗之父也速该为其孙。但合不勒汗死后,汗位传至察剌孩领昆之孙俺巴孩(Ambaqai)手中,蒙古部便为泰赤兀氏所控制,所以才会有俺巴孩汗二妻主持蒙古部烧饭祭祖仪式之事,也速该家族所属的乞颜氏受到轻视。

对比本文起首处所引述的《元史·祭祀志》中有关至元元年(1264年)初设太庙时,七室神祖的记载,我们可以推测蒙古部在贵族主持下祭祀已故的汗时,并不计较他是否是祭祀人的直系祖先,且是父、母系祖先并祀的。

再联系上述蒙古语中对亲属的称谓,我们可以设想,俺巴孩汗二妻斡儿伯(Orba)与莎合台(Soyatai)在祭祀时,可能以父称想昆必勒格(Senggün Bilge),即称为“额赤格”(e ige)。而对于也速该的祖父哈不勒(Qabul)汗,则可能以“阿哈”(aqa),即兄称谓之,而对于敦必乃(Tumbinai),则可能以伯父称之,即称为额宾(ebin)。而对于俺巴陔的祖父察剌孩领昆(

ige)。而对于也速该的祖父哈不勒(Qabul)汗,则可能以“阿哈”(aqa),即兄称谓之,而对于敦必乃(Tumbinai),则可能以伯父称之,即称为额宾(ebin)。而对于俺巴陔的祖父察剌孩领昆( araqai Lingqu),可能称为额不格(ebüge)。至于俺巴孩二妻对海都(Qaidu)的称谓,应是前述《史集》中所提到的

araqai Lingqu),可能称为额不格(ebüge)。至于俺巴孩二妻对海都(Qaidu)的称谓,应是前述《史集》中所提到的 (ilīn

(ilīn īk),即古蒙古语elin

īk),即古蒙古语elin üg。惜史料中未提到他们的配偶。

üg。惜史料中未提到他们的配偶。

自成吉思汗建国起,蒙古人开始以尊号称呼自己的大汗,如称成吉思汗,不再称铁木真;称哈罕,不再称窝阔台。其实哈罕(Qa'an)不过是可汗之号的蒙古化读法而已,与汉文皇帝相当。所以除了成吉思汗以后,蒙古国诸帝均无蒙古语尊号。那么《元史·祭祀志》所谓祭礼仪式上,蒙古巫祝呼以“累朝御名”是什么意思呢?难道是直呼其名吗?如果是直呼其名的话,又如何解释前述《元史·祭祀志》中有关至元元年(1264年)太庙七室神主的称谓呢?

我们注意到,自世祖忽必烈起,历代蒙古皇帝又有了蒙古语尊号,如世祖忽必烈曰薛禅(Se en),[74]成宗铁木耳国语曰完者笃(Öljeitü),[75]武宗海山国语曰曲律(Külük),[76]仁宗国语曰普颜笃(Buyantu),英宗国语曰革坚(Gegen),[77]明宗国语曰忽都笃(Qudugtu),[78]文宗国语曰札牙笃(Jayatu)。[79]但世祖初即位时,这些后世元帝尚未即位,蒙古巫祝也不可能称呼他们的蒙古尊号。

en),[74]成宗铁木耳国语曰完者笃(Öljeitü),[75]武宗海山国语曰曲律(Külük),[76]仁宗国语曰普颜笃(Buyantu),英宗国语曰革坚(Gegen),[77]明宗国语曰忽都笃(Qudugtu),[78]文宗国语曰札牙笃(Jayatu)。[79]但世祖初即位时,这些后世元帝尚未即位,蒙古巫祝也不可能称呼他们的蒙古尊号。

那么,至元元年太庙初定七室时,“巫觋以国语呼累朝御名”,只能是以蒙古语的亲属称谓来称呼元世祖忽必烈以前历代元帝与先祖。因此至元元年(1264年)太庙:

第一室的元太祖成吉思汗( inggis qan)“皇祖”的称谓,应译自蒙语ebüge,即拉施都丁所记蒙古语中对祖父的称谓abūga。而其正后孛儿帖(Börte)的“皇祖妣”称谓,应译自蒙古语“我麻吉克”。

inggis qan)“皇祖”的称谓,应译自蒙语ebüge,即拉施都丁所记蒙古语中对祖父的称谓abūga。而其正后孛儿帖(Börte)的“皇祖妣”称谓,应译自蒙古语“我麻吉克”。

第二室成吉思汗第三子元太宗窝阔台(Öködei)、第四室成吉思汗长子术赤(Jo i)与第五室成吉思汗次子察合台(

i)与第五室成吉思汗次子察合台( aqadai)的“皇伯考”称谓,应译自蒙古语额宾(ebin)“伯父”。而他们的配偶,即第二室元太宗皇后乃马真氏脱列哥纳(Töregene)、第四室术赤(Jo

aqadai)的“皇伯考”称谓,应译自蒙古语额宾(ebin)“伯父”。而他们的配偶,即第二室元太宗皇后乃马真氏脱列哥纳(Töregene)、第四室术赤(Jo i)长妃别土出迷失(Bek-Tutmï

i)长妃别土出迷失(Bek-Tutmï )与第五室成吉思汗次子察合台(

)与第五室成吉思汗次子察合台( aqadai)的长妃也速仑哈屯(Yesülün)的“伯妣”称谓,应译自蒙古语“伯娘,阿参”。

aqadai)的长妃也速仑哈屯(Yesülün)的“伯妣”称谓,应译自蒙古语“伯娘,阿参”。

第三室成吉思汗第四子、元世祖忽必烈之父拖雷(Tolui)的“皇考”称谓,应译自蒙古语额赤格(e ige),此言父;而其配偶唆鲁禾帖尼(Sorqaqtani)的“皇妣”称谓,应译自蒙古语“额客”(eke),此言母。

ige),此言父;而其配偶唆鲁禾帖尼(Sorqaqtani)的“皇妣”称谓,应译自蒙古语“额客”(eke),此言母。

而第六室元世祖忽必烈堂兄、元定宗贵由(Güyük)与第七室忽必烈长兄元宪宗蒙哥(Möngke)的“皇兄”称谓,则应译自蒙古语阿哈(aqa),译言兄;而定宗皇后斡兀立海迷失(Oqul Qaimïš)与宪宗皇后忽都台(Qutuqtai)的“皇后”称谓,应译自蒙古语“哈屯”(qatun),即妻,或译自蒙古语“别儿干”(bergen)”,此言嫂。

由以上讨论可知《元史·祭祀志》所记至元元年初定太庙七室时,对七室神主的称谓,反映的是蒙古人传统的亲属称谓,很可能直接译自相应的蒙古语,这就是说,当日祭祀仪式所遵行的大致还是蒙古传统。

(原载《清华元史》第1辑,2011年)

【注释】

[1]《元史》卷74,中华书局标点本,1976年,页1831—1832。

[2]孛儿帖(Börte),蒙古语,意为苍色的。弘吉剌部贵族德薛禅与其妻速坛之女。

[3]《元史·祭祀志》接着在提及改七室为八室时,提到了术赤长妃的名字:别土出迷失。经查此人在汉文史料中仅此一见。据《史集》第1卷第1分册《部族志》记载,王罕之弟札合敢不“有四个女儿,一个名叫亦必合(Abīqah)别吉,为成吉思汗自己所娶;另一个名叫 必克秃忒迷失(Bīktūtmīšī)旭真,他聘娶给了[他的]长子术赤”。汉译本,商务印书馆,1983年,页215。

必克秃忒迷失(Bīktūtmīšī)旭真,他聘娶给了[他的]长子术赤”。汉译本,商务印书馆,1983年,页215。

《史集》第2卷《成吉思汗的继承者们》也记载,“术赤汗青年时娶札合敢不(Jagambo)之女名 别秃忒迷失兀真(Bek-Tutmïš Fujin)为妻。彼为成吉思汗妻亦巴合别姬(Ibaqa Beki)与拖雷之妻唆鲁禾帖尼别姬之姐妹”。周良霄汉译本,商务印书馆,1985年,页126。

别秃忒迷失兀真(Bek-Tutmïš Fujin)为妻。彼为成吉思汗妻亦巴合别姬(Ibaqa Beki)与拖雷之妻唆鲁禾帖尼别姬之姐妹”。周良霄汉译本,商务印书馆,1985年,页126。

此人即术赤妃别土出迷失,据此,可知她是克烈人。

[4]《元史·祭祀志》接着在提及改七室为八室时,提到了察合台长妃的名字:也速仑。《史集》第2卷《成吉思汗的继承者们》记载,“察合台有妻多人,然其最要者为二:一为也速仑哈屯(Yesülün Khatun),乃弘吉剌部统治者之兄弟答里台(Dartitai)之子合答那颜(Qata Noyan)之女,所有重要诸子之母也。孛儿台兀真与也速仑可敦为堂姊妹。二为朵坚可敦(Tögen Khatun),为前述也速仑可敦之姊妹,系也速仑死后所娶”。周良霄汉译本,页166—167。周先生误将哈屯(Khatun)译为兀真。

[5]即波斯文《史集》中之Bek-Tutmïš,克烈部王罕弟札合敢不之子。此人在汉籍中仅见于此。

[6]《元史》卷77《祭祀志》,页1924。

[7]《史集》(Jāmi‘ at-Tawārikh)德黑兰1974年波斯文刊本( 1974/1373),页292;余大钧、周建奇汉译本,第1卷第2分册,商务印书馆,1983年,页79—80。而德福与亦邻真两教授的意见将在讨论中提及。

1974/1373),页292;余大钧、周建奇汉译本,第1卷第2分册,商务印书馆,1983年,页79—80。而德福与亦邻真两教授的意见将在讨论中提及。

[8]波斯文为 (pidar-i šišum),译言七世父。

(pidar-i šišum),译言七世父。

[9]《史集》土敦—蔑年事迹: (Mugūlān jidd-i haftum rā dūtāqūn gūyand),七世祖父蒙古人应称为dūtāqūn—德黑兰波斯文刊本,页229;汉译本,第1卷第1分册,页18。

(Mugūlān jidd-i haftum rā dūtāqūn gūyand),七世祖父蒙古人应称为dūtāqūn—德黑兰波斯文刊本,页229;汉译本,第1卷第1分册,页18。

[10]波斯文为 (pidar-i šišum),译言六世父。

(pidar-i šišum),译言六世父。

[11]《史集》海都事迹: (ba zabān-i Mu

(ba zabān-i Mu ūlī jidd-i šišum būrqaī gūyand),在蒙古语中,六世祖父应称为būrqai——德黑兰波斯文刊本,页234;汉译本中将六世祖音译为“不兀迪”,但未注出波斯文拉丁转写,见同书页22。有关讨论详见后。

ūlī jidd-i šišum būrqaī gūyand),在蒙古语中,六世祖父应称为būrqai——德黑兰波斯文刊本,页234;汉译本中将六世祖音译为“不兀迪”,但未注出波斯文拉丁转写,见同书页22。有关讨论详见后。

[12]波斯文为 (pidar-i panjām),译言五世父。

(pidar-i panjām),译言五世父。

[13]在《史集》拜升豁儿事迹中,五世祖的写法不同: (ba zabān-i Mugūlī jidd-i panjum rā būdaūkūr gūyand),在蒙古语中五世祖父应称为būdaūkū(r德黑兰波斯文本有标音)——德黑兰波斯文刊本,页242;汉译本转写为būdeh-aūkūū‘,并说它“读音不明”,见同书第1卷第1分册,页32。

(ba zabān-i Mugūlī jidd-i panjum rā būdaūkūr gūyand),在蒙古语中五世祖父应称为būdaūkū(r德黑兰波斯文本有标音)——德黑兰波斯文刊本,页242;汉译本转写为būdeh-aūkūū‘,并说它“读音不明”,见同书第1卷第1分册,页32。

[14]波斯文为 (pidar-i cahārum),译言四世父。

(pidar-i cahārum),译言四世父。

[15]在《史集》敦必乃事迹中,四世祖的写法略有不同: (ba zabān-i Mugūlī jidd-i

(ba zabān-i Mugūlī jidd-i  ahārum rā būdātū gūyand),在蒙古语中四世祖父应称为būdātū——德黑兰波斯文刊本,页244;汉译本,第1卷第1分册,页34。

ahārum rā būdātū gūyand),在蒙古语中四世祖父应称为būdātū——德黑兰波斯文刊本,页244;汉译本,第1卷第1分册,页34。

[16]波斯文为 (pidar-i siwum),译言三世父。

(pidar-i siwum),译言三世父。

[17]《史集》合不勒事迹: (Mugūlān jidd-i siwum rā ilin

(Mugūlān jidd-i siwum rā ilin īk gūyand),三世祖父蒙古人应称为ilīn

īk gūyand),三世祖父蒙古人应称为ilīn īk——德黑兰波斯文刊本,页247;汉译本中将三世祖音译为lnījīg,见同书第1卷第1分册,页38。

īk——德黑兰波斯文刊本,页247;汉译本中将三世祖音译为lnījīg,见同书第1卷第1分册,页38。

[18]《史集》汉译本注:“蒙文ebüge,祖父,本义为一族所出的祖先——始祖”——同书第1卷第1分册,页58,注4。《至元译语》“人事门”:爷爷,阿不干——贾敬颜、朱风合辑:《蒙古译语·女真译语汇编》,天津古籍出版社,1990年(以下简称《蒙古译语·女真译语汇编》),页3。

[19]并见八里丹事迹,《史集》,汉译本,第1卷第1分册,页64。《至元译语》“人事门”:父,爱赤哥——《蒙古译语·女真译语汇编》,页3。蒙古语为ei ge,今蒙古语存此字,兹不赘引。

ge,今蒙古语存此字,兹不赘引。

[20] Gerhard Doerfer,Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen,Wiesbaden,1963-1975。

[21]在明火原洁编《华夷译语》“人物门”中,则记载了另一个词:“uridus,祖宗,兀里都思。”明抄本影印本,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第6册,书目文献出版社,无出版年代,页29;并见《蒙古译语·女真译语汇编》,页42。

[22]《突厥世系》戴美桑察合台文与法译合刊本《阿布勒·哈齐把阿秃儿汗所著蒙古人与鞑靼人史》,戴美桑男爵译注并出版,卷1,史料原文,圣彼得堡,帝俄科学院,1871年,页69(Histoire des Mogols et des Tatares par Aboul-Ghazi Bêhâdour Khan,publiée,traduite et annotée par Le Baron Desmaisons,Tome Ⅰ,Texte,St.Petersbourg,Imperimerie de l'Académie des sciences,1871,p.69)。

[23]赫尔曼·凡伯里:《在人类学和人种志关系中的突厥民族》,莱比锡,1885年,页226(Hermann Vámbéry,Das Türkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen,Leipzig,1885,S.226)。凡伯里在其书页285中有关哈萨克人还有类似的描述,兹据德福上引书,第202条,页320。

[24]德福:《新波斯语中的突厥语与蒙古语成分》卷1,威斯巴登,1963年(Gerhard Doerfer,Türkische und Mongolische Elemente im Neupersichen,Wiesbaden,1963-1975),页47—48。

[25]《元朝秘史》第180节。蒙古语拉丁转写参照B.Sumyabaatar,The Secret History of the Mongols,transcription,ed.I.Manlajav,Ts.Shagdarsuren,Ulaanbatar,1990,页42(2以下简称为B.Sumyabaatar书)。

[26]明抄本影印,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第6册,页31《;蒙古译语·女真译语汇编》中的刊印本音译作“勃罗海”,页43。

[27]高名凯、石安石:《语言学概论》,中华书局,1979年,页222。

[28]蒙古语拉丁转写参照上引B.Sumyabaatar书,页422。

[29]明抄本影印本,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第6册,页31;并见《蒙古译语·女真译语汇编》,页43。

[30]《成吉思汗与蒙古民族共同体的形成》,《亦邻真蒙古学文集》,内蒙古人民出版社,2001年,页408。

[31]《元朝秘史》第44节,蒙古语拉丁转写据上引B.Sumyabaatar书,页43。此字在《元朝秘史》中多见,又释为“老人”等,兹不赘引。

[32]《蒙古译语·女真译语汇编》“人事门”,页3。

[33]《卢龙塞略》卷19、20《译部》上、下卷所收之《蒙古译语》,“仑类门”;《蒙古译语·女真译语汇编》,页173。

[34]《〈武备志〉收〈蓟门防御考〉载〈蒙古〉译语》,《蒙古译语·女真译语汇编》,页154。

[35]《卢龙塞略》卷19、2《0译部》上、下卷所收之《蒙古译语》,“仑类门”《;蒙古译语·女真译语汇编》,页173。

[36]《元朝秘史》第201节,蒙古语拉丁转写参照上引B.Sumyabaatar书,页542。

[37]《元朝秘史》第69节,蒙古语拉丁转写据上引B.Sumyabaatar书,页77。《元朝秘史》中多见,兹不赘引。

[38]《元朝秘史》第18节,蒙古语拉丁转写据上引B.Sumyabaatar书,页21。《元朝秘史》中多见,兹不赘引。

[39]《元朝秘史》第171节,蒙古语拉丁转写参照上述B.Sumyabaatar书,页376。以下同。并见《至元译语》“人事门”:伯伯,爱宾—《—蒙古译语·女真译语汇编》,页3。

[40]《蒙古译语·女真译语汇编》“人事门”,页3。婶母与此同。

[41]《〈武备志〉收〈蓟门防御考〉载〈蒙古〉译语》,《蒙古译语·女真译语汇编》,页154。《卢龙塞略》卷19、20《译部》上、下卷所收之《蒙古译语》,“仑类门”:“其合伯叔姆婶曰哈不合伯力艮”,“婶曰阿补阿伯力根”—《—蒙古译语·女真译语汇编》,页173。

[42]《元朝秘史》第11节。并见《至元译语》“人事门”:叔叔,阿不合—《—蒙古译语·女真译语汇编》,页3。伊利汗旭烈兀之子名阿八哈(Abaqa),即此字。

[43]《蒙古译语·女真译语汇编》“人事门”,页3。《元朝秘史》中多见,兹不赘引。

[44]《元朝秘史》第11节。并见《至元译语》“人事门”:“阿嫂,别里干”—《—蒙古译语·女真译语汇编》,页3。以上有关蒙古语亲属称谓事曾承南京大学特木勒副教授指教,谨志谢意。

[45]《至元译语》“人事门”,《蒙古译语·女真译语汇编》,页3。《元朝秘史》中多见,兹不赘引。

[46]《元史》卷1《太祖纪》,页25。

[47]关于唐妃的详细研究,参见洪金富:《唐妃娘娘阿吉剌考》,台湾“中央研究院《”历史语言研究所集刊》第79本,第1分册(2008年)。

[48]《元史》卷121,页2982。

[49]《元史》卷139《乃蛮台传》,页3352。

[50]关于札木合之弟绐察儿,详见下文。

[51]按《史集》记载,合不勒汗后裔称为乞牙惕氏——第1卷第2分册,汉译本,页38。

[52]《史集》第1卷第2分册,汉译本,页113;并见韩儒林师:《成吉思汗十三翼考》,《穹庐集》,河北教育出版社,2000年,页13—14。

[53]《元朝秘史》第49—61、122、139节。

[54]《史集》第1卷第2分册,汉译本,页40。

[55]王国维:《〈圣武亲征录〉校注》,《蒙古史料四种校注》,台北正中书局影印本,1962年,页5;并见《元史》卷1《太祖纪》,页3—4。

[56]汉译本为“迭兀-答察儿”,但德黑兰波斯文刊本仅有(Tāy ar)“绐察儿”,其前无“迭兀”。

ar)“绐察儿”,其前无“迭兀”。

[57]玉律哥泉( /Ū1āgāy būlāq),在《元朝秘史》中作“斡列该不剌合”——第128节。其中之

/Ū1āgāy būlāq),在《元朝秘史》中作“斡列该不剌合”——第128节。其中之 (būlāq),乃突厥语bulaq,意为泉水。

(būlāq),乃突厥语bulaq,意为泉水。

[58] (kihir),蒙古语ke'er,元代常音译为客额儿、怯耶儿,此言野甸,草原。故撒里川指撒里甸,而非如《亲征录》与《太祖纪》所理解的“撒里河”。

(kihir),蒙古语ke'er,元代常音译为客额儿、怯耶儿,此言野甸,草原。故撒里川指撒里甸,而非如《亲征录》与《太祖纪》所理解的“撒里河”。

[59]即《亲征录》与《太祖纪》所提到的搠只。

[60]以下略去有关札剌亦儿人因为袭杀蔑年吐屯之妻莫拏仑而沦为成吉思汗家族奴隶的内容。

[61]《史集》(Jāmi‘al-Tawārīkh)德黑兰1974年波斯文刊本( 1974/1373),页237(以下简称《史集》德黑兰波斯文刊本);汉译本,第1卷第2分册,页110。

1974/1373),页237(以下简称《史集》德黑兰波斯文刊本);汉译本,第1卷第2分册,页110。

[62]《元朝秘史》第128节。

[63]蒙古语还原兹据上引B.Sumyabaatar书,Ulaanbatar,1990。

[64]《元史》卷74《祭祀志》,页1831。

[65]《元史》卷77《祭祀志》,页1924。

[66]耿昇、何高济译:《柏朗嘉宾蒙古行纪》,中华书局,1985年,页32—35。

[67]《草木子》卷3,杂制集,明正德刻本,页10。

[68]《观堂集林》卷1《6蒙鞑备录跋》,“烧饭”条,河北教育出版社,2003年,页402—403。

[69]《契丹国志》卷23,《建官制度》,上海古籍出版社,1985年,页224。李焘《续资治通鉴长编》卷110,抄录此段(未具名),四库本。王国维已指出此点。

[70]《大金国志》卷3《9初兴风土》,中华书局,1986年,页551—552。

[71]笔者所见主要有陈述:《谈辽金元“烧饭”之俗》,《历史研究》1980年第5期;贾敬颜:《“烧饭”之俗小议》,《中央民族学院学报》1982年第1期;宋德金:《“烧饭”锁议》,《中国史研究》1983年第2期;蔡志纯:《元代“烧饭”之礼研究》,《史学月刊》1984年第1期等。

[72]参见高荣盛:《元代祭礼三题》,《南京大学学报》2000年第6期。

[73]《元文类》卷42《郊庙》,上海涵芬楼景印元至正杭州路西湖书院刊本,《四部丛刊》本,页15。

[74]陶宗仪:《南村辍耕录》,中华书局点校本,1980年;以下同。薛禅(se en),此言智慧、聪明。

en),此言智慧、聪明。

[75]完者笃(Öljeitü),此言有福的。

[76]曲律(Külkü),译言俊杰、豪杰。

[77]革坚(Gegen),蒙古语,意为光明。

[78]忽都笃(Quduqtu),此言有福的。

[79]札牙笃(Jayatu),此言有天命的。