-

1.1再版序

-

1.2上篇 东欧的时空旅行

-

1.2.1脱亚入欧——走向“饿乡”(一)

-

1.2.2苏波初历——走向“饿乡”(二)

-

1.2.3“洋插队”开始了

-

1.2.4竞争时代与田园风情

-

1.2.5古老的斯摩棱斯克——苏联纪行之一

-

1.2.6动荡的莫斯科——苏联纪行之二

-

1.2.7列宁格勒巡礼——苏联纪行之三

-

1.2.8消费品变奏曲

-

1.2.9五一纪闻

-

1.2.10肖邦故乡行

-

1.2.11乌卡舍维奇如是说(一)

-

1.2.12乌卡舍维奇如是说(二)

-

1.2.13转轨时期的波兰老人

-

1.2.14博览会咏叹调

-

1.2.15签证趣闻

-

1.2.16圣域采风——波兰、俄罗斯宗教掠影

-

1.2.17亡灵节·奥斯威辛·自由女神——波兰人心中的“二战”

-

1.2.18宗教狂热与宗教宽容——波兰国民性印象之一

-

1.2.19不怕流血怕流汗——波兰国民性印象之二

-

1.2.20民族主义与世界主义——波兰国民性印象之三

-

1.2.21“第二思潮”与东欧异见运动的冬天

-

1.3中篇 不合时宜的阅读

-

1.3.1读不懂的高尔基

-

1.3.2“只有一次,等于没有”——关于“保守”与“激进”的经验之争

-

1.3.3真假亨廷顿与东西亨廷顿——从“新保守”到“文明冲突”的彼岸回应

-

1.3.4布哈林与社会主义模式理论

-

1.3.5再谈布哈林与社会主义模式

-

1.3.6重新发现恰亚诺夫——A.B.恰亚诺夫的《农民经济组织》

-

1.3.7俄国革命之谜与“神人创造”的“新时代”——关于《俄国共产主义的起源与涵义》

-

1.3.8发人深省的“白”与“黑”——读《取静集》

-

1.3.9“否定的自由”:高调还是低调?——读哈耶克有感

-

1.3.10亚洲是自由主义的典范吗?

-

1.3.11剖析游民文化——读《燕谭集》

-

1.3.12理解世界,理解现代化

-

1.3.13是大师,而不是圣人

-

1.4下篇 炼狱之门——前苏联和东欧经济、政治变革札记

-

1.4.1众说纷纭话“休克”——东欧、(前)苏经济改革评论之一

-

1.4.2从“稳定”到“改造”——东欧、(前)苏经济改革评论之二

-

1.4.3东欧私有化:“没想到”的开始与“没想到”的结局——东欧、(前)苏经济改革评论之三

-

1.4.4东欧:私有化的万花筒——东欧、(前)苏经济改革评论之四

-

1.4.5山重水复应有路——前苏联东欧国家转轨进程再评述

-

1.4.6捷克模式:公平与效率的协奏曲

-

1.4.7当今世界的极端主义:“左”与“右”的大混合

-

1.4.8明日俄罗斯:又一个魏玛共和国?

-

1.4.9这“暗礁”绕得过去吗?

-

1.4.10战后五十年与变后五年——波兰小农的坎坷路程

-

1.4.11俄国农业何时重振雄风

-

1.4.12平民总统热列夫

-

1.4.13捷克“休克疗法”的“主治大夫”——克劳斯文章创作于1995年冬。

-

1.4.14低调而务实的波兰总统亚·克瓦希涅夫斯基

-

1.4.15“否则就永远不能讲了”——斯托雷平改革与俄国知识界的保守思潮

1

东欧札记二种

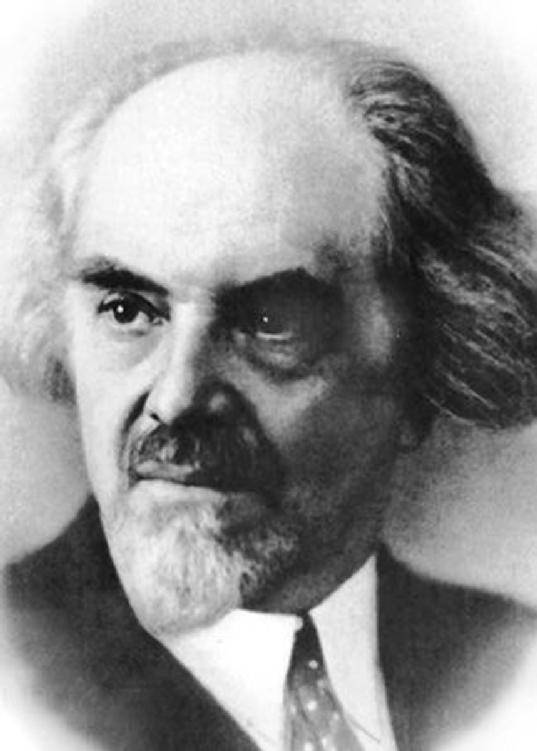

1.3.7

俄国革命之谜与“神人创造”的“新时代”——关于《俄国共产主义的起源与涵义》