结语 看见城市的历史:绘画和地图中的巴黎变迁

19世纪50年代中期,离路易十四启动他的首都大规划过去整整两个世纪,当时的拿破仑三世下令对巴黎进行新一轮改造。这位皇帝任命乔治—欧仁·奥斯曼男爵执行这项工程。奥斯曼既非建筑师也非城市规划师,而是一位技术官僚和行政官。就像前一次改造,这次重塑也给巴黎带来翻天覆地的变化。然而,奥斯曼的工程尽管在规模上比前次宏大,却难说更胜一筹。按照他的思路完成的工程,很大程度上沿袭了17世纪时确立的规划模型。

这次规划在巴黎市区增加了以蒙梭公园和布罗涅森林为主的公共休闲空间,用以搭配位于市中心的杜乐丽花园等公共花园。前次规划曾考虑建造一条林荫大道,方便了巴黎人在城市周边的活动。而这次新增了一条南北轴线的林荫大道,为城市中心增加了一条主干道。沿着巴黎的林荫大道两边拔地而起的,是人们口中的“巴黎式”建筑,而许多第二帝国建筑的特色,从复折屋顶(又称蒙萨式屋顶)到块状砖头,早在17世纪便已成为巴黎风的元素。甚至奥斯曼用作新巴黎枢轴的星形广场也并非原创,而是扩充了1670年的星形方案构想。当年该方案的目的,就是连接香榭丽舍大街和布罗涅森林。

鉴于19世纪的巴黎风格如此接近17世纪的规划,我们便不难理解,19世纪许多林荫大道文化特有的建筑物(从巴黎咖啡馆、拱廊市场到百货大楼)实则是对17世纪确立的模型的扩展。也不难理解,那些奥斯曼规划下的巴黎的代表性人物(从金融家、银行家、妓女,到时髦的巴黎人)仿佛是两个世纪前巴黎形形色色人物的转世。

然而,面对巴黎的变化,19世纪的人反应却与那些17世纪的市民大为不同。城墙被改成宽阔的散步空间,17世纪的巴黎人对此喜闻乐见,他们享受漫步的乐趣。而19世纪的巴黎人不像17世纪的前人那样乐于迎接变化。

1857年,诗人夏尔·波德莱尔写下《天鹅》,反映奥斯曼的规划对城市景观的侵蚀。他写道:“不在了,这古老的巴黎”,句尾加上感叹词“hélas”(“哎”)。波德莱尔忧伤的“hélas”以及他对“巴黎在变”的“忧郁”,也反映了当时许多人对奥斯曼改造巴黎的态度。他们恋旧惧新。他们担心,新的林荫大道和其所带来的新型公共生活会永久地毁灭他们心目中的巴黎。

最能表现两代见证人对巴黎改造的反应差异的,莫过于用来指导两次规划方案的两张地图的命运了。奥斯曼效仿路易十四制作了规划图;他比照两种不同的景观作决策:一种是当下的巴黎,另一种是容纳其规划项目的巴黎。就像巴勒—布隆德尔地图一样,这些规划图陈列在巴黎市政厅里。作为巴黎蜕变的一个象征,巴勒—布隆德尔地图一直受后人敬仰。然而,1870年9月爆发了反对拿破仑三世的起义,并建立了巴黎公社。起义中,愤怒的暴徒闯入市政厅,他们的头领把奥斯曼的规划图撕成碎片——这恰恰反映了当时大众对规划图所代表的新巴黎的愤怒和抵触。

当然,为奥斯曼的规划奠定标准的17世纪规划之所以更受众人欢迎,是因为规划没有对城市的结构带来整体性的破坏。比如,奥斯曼为了铺设南北向林荫大道,拆除了塞纳河两岸年代久远、人口密集的居民区。相比之下,17世纪建造的林荫大道更容易为人接受。1670年,这位国王自豪地宣布他将推倒城墙,用一条步行道取而代之。环形步行道使得巴黎对外敞开,虽然这也意味着放弃了防卫。事实上,这位君王在法国边界设立了独特的新型防御工事,在此后近一百五十年里保护法国免于外来侵略。

相比之下,在奥斯曼的重塑工程竣工的1870年,巴黎正处于包围之下,即将落入普鲁士之手。这个时期的巴黎急于隔绝外部侵扰,对新事物的恐惧四处蔓延。作家、艺术评论家爱德蒙·德龚古尔忧心忡忡地形容奥斯曼时期的干道是“横平竖直的大道”,让人联想到“未来的美国巴比伦”,这也呼应了公众对奥斯曼的干道工程的看法。在埃德加·德加和爱德华·马奈等当代艺术家笔下的新巴黎,时常能体会到这座城市“奥斯曼化”后带给公共生活的异化感。

而在两百年前,那些现代化的见证者对身边变化的城市则没有这种恐惧感。相反,他们很乐意到处宣传巴黎的重生,庆祝现代都市生活的新面貌。

这些最先目睹巴黎惊天变化的人,利用各类媒介传播这座都市的变化。历史上第一次,一座城市的居民留下大量的图像和文字信息,其数量之多,足以让后世了解城市规划带给那些亲历者的影响。在17世纪80年代,游客能够拿着由布里斯开创的全新指南书,游览这座历经规划的城市。马奈的前辈已经开始生产各种各样的图像,从地图到绘画,连贯地展示着这座城市。一旦有里程碑式的建筑完工,画家便马上用绘画进行记录,并凸显这些建筑的创新特色。

这些描绘17世纪巴黎的大改造的图像,也是最早一批表现城市变化历程的作品。这些图像描绘了新的公共工程的情景,比如行人穿过新桥上的两旁走道,它们既向欧洲人介绍了巴黎的最新发展,也表现了现代城市的使用方式。

图1 格奥尔格·布劳恩这幅创作于1572年的《世界的城市》为制图学确立了新标准。这部作品也包括这幅影响深远的巴黎地图

在17世纪以前,人们很少描绘城市,即便有也仅仅作为某一主题的背景。在一些出自15、16世纪的中世纪手稿中,城市天际线可以远远看到,而在多数情况下,这也仅仅是粗略而非真实的记录。到了16世纪,地图制作越来越精确,也更加普及。临近16世纪中叶,第一幅相对准确的欧洲城市地图开始流传。在那之前,很少人能够准确了解自己城市的东南西北;几乎没有人比较过不同城市的朝向和方位。

1572年,《世界的城市》的第一卷出版。1617年,当这套书的第六卷和最后一本面世时,该书让读者了解全球各地546座主要城市的地图。这些地图主要由格奥尔格·布劳恩编辑,由弗朗兹·荷根伯格雕刻,成为后几十年制图学的标准。历史上第一次,欧洲人能够比较世界上不同的城市,能够判断城市的大小和形状,以及河流的位置和流向。巴黎人也首次知道阿姆斯特丹的模样,伦敦人也第一次了解了巴黎的模样。

图2 这处来自布劳恩地图的细节也描绘了这块后来成为玛莱区的土地。1572年,这里还没有那么多街道,几乎没有显眼的建筑;大多数地段都未经开发

这部地图合集的第一卷包括了这幅巴黎地图,几乎是巴黎早期地图中的精品了。这幅图凸显了巴黎独特的形状。正如布劳恩和荷根伯格所说,城市的城墙划定了巴黎的形状。在1572年,这堵城墙仍然环绕着城市。

不过,正如布劳恩地图的细节所显示,墙里面的都市布局并无特色可言。1572年的巴黎更像一座杂草丛生的村庄。大多数土地仅仅是轻度开发;大部分地方甚至没有房屋。街道稀少,有的也是曲折而短的小巷道,仅用于相邻区域的通行,大多数居民楼规模不一,开发随意,缺乏特色。当时能够让人相信巴黎是伦敦那样的大都市的,只有两座建筑(巴士底狱和托内勒斯皇宫)和一条著名的大道。布劳恩地图也至关重要,它证明1572年的巴黎尚未获得它的现代身份。

三十年后,这个情况仍然毫无改观。

到了16世纪末,亨利四世选择在他刚征服的城市建造自己的肖像。他身后是城市的全景图,流淌的塞纳河,而河对面是两座皇宫:杜乐丽宫(毁于1871年的大火)和卢浮宫(仍带着中世纪的塔楼)。

地图上的空白也能说明问题,这证明17世纪前期的巴黎仍未成为一座城市,而是一座房屋稀少的首都。这幅油画中到处都是绿地,但不是公共散步空间那种规划整齐的绿色空间。这里已经做好准备,也正等候着那些建设者以及城市规划的到来。过不了多久,亨利四世和路易十四将把这里变成鳞次栉比的房屋。

当亨利四世下令创作一幅他刚征服的城市的全景图时,上面明显没有教堂,只有皇宫。这是因为他宣布,宗教冲突结束后,巴黎将成为一座世俗化城市。选择这片荒地描绘全景图,他也许是在宣告,他将直面这片空白带来的挑战。

图3 这幅创作于1600年的作品描绘了亨利四世以及他刚刚征服的、多处尚未开发的首都的全景

国王坐骑脚下的草地一直空着,直到17世纪30年代,路易·勒巴尔比耶才对其进行开发。整个17世纪里,这些空旷的空地被填充,新的名字也不断写入巴黎的地图,其中包括巴克路和圣父路。到了18世纪初,这些草地变成今天代表性的居民区,比今天的圣日尔曼德佩区更大。

1707年,皇恩惠及这片地区,一条沿着塞纳河建造的石板路堤岸诞生。这条步行道今天被称为奥赛码头,其名字来自波旁王朝所征服的巴黎未经开发的核心地段。今天游客来到奥赛博物馆就会发现,他们所在之处,正是亨利四世开启城市规划的地点。

类似的经历在巴黎各地上演。

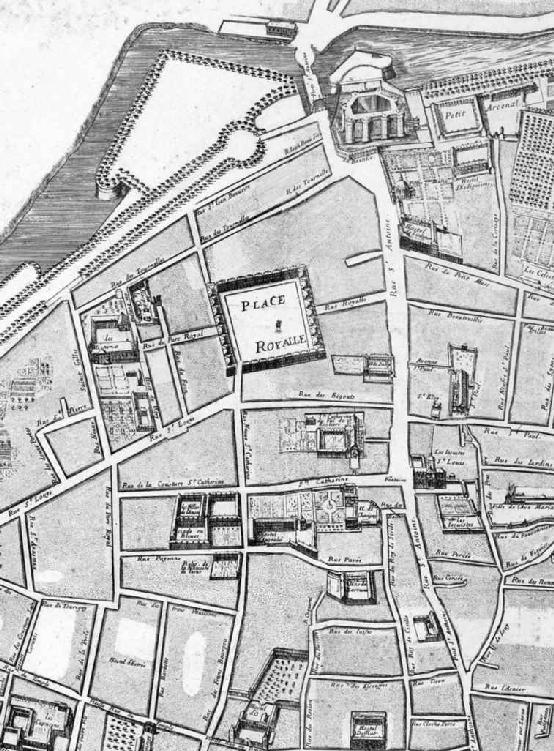

这幅巴勒和布隆德尔于1675年制作的地图(图4),也描绘了布劳恩1572年版地图上还是荒无人烟的地区,到了1675年,这片地区不再是一副村庄的面貌,而成了都市。这里出现了许多街道,通常长而笔直,也出现很多用来连接该地区和城区各地的大道。

并不是每一座沿着现代街道而建的私人住宅都出现在地图上。出现的往往是外形类似,且形成可观的规模;这些房屋被称为公馆,中间总带有一个花园。这些建筑即早期的巴黎联排房屋,法国代表性的居住建筑,也是巴黎最早用方琢石建造的私人住所,这种白色石材很快便成为巴黎典型的建筑材料。有了这些居民楼,巴黎开始出现一种统一的建筑立面,某些地区(尤其是玛莱区、圣路易岛和卢浮宫附近的金融区)开始呈现类似大型宫殿的面貌。

巴勒和布隆德尔也记录下那些在布劳恩地图出版后新建的城市景观。其中包括圣安托万路上的耶稣会教堂和圣路易岛;也包括皇家广场,即史上最早的现代城市广场,取代了1572年建造的托内勒斯皇宫,将国王的宫殿变成居民楼和公共消遣空间,以示皇恩浩荡。在1572年仍然微不足道的都市区域,到了1675年便形成今天的玛莱区,成为当时城市规划的模范。

1572年,巴士底狱两边均有堡垒,将城市与外部隔绝。而在巴勒和布隆德尔的地图上,则是一排排精心规划的树木。这条史上规模最大的公共步行道的两侧装点着榆树。这幅图像绘制于1675年,也最早描绘了那条让巴黎人一边散步、一边欣赏城市美景的林荫大道。

迅速变化的城市结构,也吸引了那些热衷于记录城市每一步变化的制图师。在16世纪,关于巴黎的地图只有21幅。到了17世纪,尤其是路易十四统治时期,法国取代荷兰成为欧洲最大的地图生产国,并且继而改变了地图制作的流程。于是,在17世纪中,几乎每一年都有新的地图出现,最后一共产生了84幅。这么短的时间里产生如此多的地图,也能说明,有相当的读者积极关注这座法国首都的重建过程。

图4 从巴勒和布隆德尔这幅出版于1676年的地图上可以看到,玛莱区在一个世纪内发展成街道宽阔笔直、各类住宅汇聚的区域。新的公共步行道替代了布劳恩地图上的堡垒

地图能够记录城市基础设施的产生,却无法体现居民与这些基础设施的互动。然而,地图绘制更准确后,也促使第一批画家将兴趣转向描绘城市。于是,到了17世纪,描绘城市中心的画作开始在欧洲各国普及,而巴黎的形象也开始出现在一些最早的城市风景画中。

几乎在同一时期,城市绘画的传统出现在许多欧洲城市,尤其是阿姆斯特丹、巴黎和罗马;这些城市风景画是最早一批聚焦城市中心和生活的作品,在欧洲最早的世俗绘画时代中发挥了重大的作用。

绘画上的城市景象都体现了未来的期待;作品突出了引领每一轮城市开发的目标和雄心。因此,画家提供了原创的城市画面,既描绘了城市的真实面貌,也表现了居民和外国游客眼中的城市。尽管这些油画并不绝对写实,却也能很好地告诉我们17世纪大城市生活的真相。更重要的是,这些画能够让我们了解,巴黎、伦敦和阿姆斯特丹的居民如何想为别处的人描绘自己的城市,旅行家又是如何记录自己走过的城市的模样。

17世纪描绘阿姆斯特丹和哈勒姆的作品也不断地证明,荷兰共和国鼎盛时期的都市中心是何等美丽和繁华。许多关于阿姆斯特丹的绘画上,都能看到当时最新的建筑,市政厅以及前面巨大的达姆广场。这些作品中,城市是平静的,人烟稀少,人们单独或成群走过宽阔的空间。一切都是原始的;市民的穿着能够体现财富和身份。城市秩序井然,无一例外;人们遵守规矩、毫不匆忙。

这些油画表达这样的信息:荷兰城市是繁荣的,人们生活富足,他们没有必要急急忙忙。新的建筑似乎就是这种稳定和持续繁荣的保证。

巴黎最早的形象与这些都市的图像截然不同。它们给人的印象,是一座想要创新且追求不同的城市,一座不可预知(一次偶然的相遇,或是一种前所未见的景象)成为普遍规则的城市。这些图像告诉我们,驱动巴黎的不仅是经济繁荣,还有活力、创新力和变革潜力。

这些表现形式中,大多数都突出了欧洲别地无法看到的都市现象,比如新桥的步行道,比如皇家广场里整齐的居住建筑。其主要焦点是这类创新建筑,而不仅仅展示民众的自豪。

在其他欧洲首都的作品中,城市居民的出现,似乎总是偶然现象。他们在一些地标建筑附近散步,而他们微小的身影似乎只是为了让人关注到地标之宏伟。他们身上看不到任何与城市互动的迹象。相反,巴黎建筑的景象则是能够表现出人们积极融入的场景。画中的人们利用新的方式交流,也利用城市造就的新建筑与城市产生互动;一些人甚至明显被身边发生的变化而深深吸引。17世纪巴黎景色的绘画,不仅第一次带给观者城市的模样,也首次表现了人在其中的位置。

皇家广场的落成也催生了最早的地道巴黎景观(彩图)。这位姓名不详的艺术家描绘的不是1612年的广场场景和那些聚集观看的观众,而是那些当时竣工的建筑。这幅画也最早描绘了居住建筑,以及建筑对城市中心的影响。

通过突出塔楼的蓝色石板屋顶,让其接近天空的颜色,这位画家似乎想要表达这座新的广场对塑造城市扮演的核心作用:这座广场是里程碑式的,它让周围的城市景色显得暗淡。这位画家突出了连续不断的屋顶以及环绕广场的立面,首次展示了整齐的建筑立面对城市结构视觉统一的贡献。

皇家广场一次次成为创作素材,因此人们也能够从一幅幅图中发现广场在17世纪经历的变化。一幅该世纪中叶的图像也实现了绘画的另一个“第一次”:第一次描绘了城市消遣空间的功能(彩图)。

这幅油画表现了巴黎人在皇家广场漫步的方式。人们双脚踩在沙地上,绝不踏入草地。这幅图也说明,在巴黎,消遣性空间也不可避免地成为自我展示的场所。一对坐在公园长凳的夫妇在观察周围人的举止;而一些走到阳台上的广场居民也在观察他们俩,这些阳台在当时也是这座城市最早的阳台。路易十四坐在马车里穿过广场,他被他的手下观察着,而他们也是他的观察对象。

但彻底激发当时画家想象的,是亨利四世成为巴黎主人后最先创造的公共工程。17世纪,新桥是欧洲最频繁进入作品的建筑。

如此多的新桥景象能在全欧洲的博物馆或者收藏品中得到表现,说明画家视其为推广巴黎城市体验的最佳途径,也说明当游客游览法国首都并吸纳其现代性时,他们认为这些图像正是城市最合适的代表。

一些画将塞纳河描绘成一条有实际功用的河,大大小小的船只在那争夺空间。另一些画中,河水是平静的,可一眼看到两边的景观。几乎所有的油画中都有游人,他们眼中的桥梁并不是用来过河的,而是用来欣赏河畔的风光的。新桥的景色也说明,一座桥能多方面地鼓励人们去挖掘都市之美。

一些人只是站在步行道的边缘;其他人则是利用观景台(彩图)。他们都十分清楚,新桥带给人们塞纳河两岸的城市全景,一种前所未有的城市景观。

河上的观众静静地站在熙熙攘攘的人群中。每一幅画的中心都体现出最早的步行道作为社会平衡器的功能。每一幅新桥的画面都代表了车辆对桥上空间的争夺,以及在那里产生的街道生活的方方面面,从买书到买苹果。每一幅画里都是真正的城市人群,来自不同社会层级的人擦身而过。

其中一幅图创作于17世纪初,画中有两位妇女坐在马车里,停下和两位贵族交谈,其中一位贵族徒步行走,另一位骑在马背上(彩图)。而经过他们身边的人群,多数来自不同的社会阶层。一些是巴黎的最底层,其中一位是瘸子,和他一起行走在步行道上的有教士、街头小贩,还有贵族。在图画的背景中,几位男子正在脱衣服,准备下河游泳。

在这类早期社会大杂烩的画面中,几乎看不到任何类似奥斯曼改造后的绘画里所流露的疏离隔阂感。不同于马奈或者德加作品里的19世纪的巴黎,17世纪的巴黎绘画中,每个人都是积极的观众,他们欣赏周围热闹的景象,互相直视对方。

在其中一幅画中,路上出现两驾四轮马车。其中一驾马车过河时,乘客伸出窗户,没有任何羞怯,而车夫也不是盯着路面,而是看着路边,打望桥上的景象。第二驾马车的主人则完全没有路过而已的迹象,他们下令将车停在一边,转弯;马车停下,面朝城市的熙攘人群。

相比大幅绘画,一些纪念扇的价格更平易近人,同样刻画了不同社会阶层以及两性的融合,令欧洲其他城市的居民大开眼界。图5创作于1680年,用来纪念1679年8月在奥古斯汀码头(今天被称为大奥古斯汀码头)举行的第一次家禽和面包露天集市。(这幅扇面有扇的形状,但没有剪裁开来,这也可能说明,一些游客更愿意将完整的图画带回家摆放,而不是单纯用作女性饰品。)

图5 这个位于塞纳河岸的露天集市于1679年8月开张。这幅图中,巴黎各个年龄、各个阶层的人相处融洽。似乎这幅图就是用来宣传这座美丽、精心规划的城市的生活质量

到了1680年,河岸的卵石铺路工作临近完工。这把扇很好地宣传了河边铺好的步行道的乐趣和实用功能。在历经重新规划的这片地段,集市引来了来自巴黎各行各业的人。贵族自如出入人群,并没有担心自己的安全,也没小心翼翼地保护自己的身份;衣着典雅的贵族妇女则是寻找最新鲜的鸡肉(她身旁有男性陪伴)。其中一些人甚至单独出行,比如右边这位买面包的女士。没有人介意是否要带仆人。在右侧的画面前景,一位贵族的孩子和他的小狗在吓唬小鸟;他的父母很放心让他一人玩耍。在最左边,一位女商贩正取下男帽,让顾客试戴。似乎这位姓名不详的画家想要购买这柄纪念扇的游客知道,进入这个精心布置且充满诱惑的场景,融入形形色色的人,是无比惬意的。

一些图像宣传的是更高层次的都市娱乐。比如这幅1687年的时尚人物图像(图6),宣传的就是巴黎作为文化之都的角色。富有的巴黎人在观看巴黎歌剧舞团的同时,也能炫耀从欧洲最典雅的商店里买到的高档时装,正如图中这位在巴黎歌剧院门口等候的贵族男士所示。但是新桥上的露天剧场也是同等有名,而且这些表演,就像林荫大道晚上举行的舞会一样,是免费且向公众开放的。

如此多的地图和绘画,共同展现了都市中心由一座草木丛生的村庄转变为现代城市的历程,从一些基本设施的诞生,到形形色色的人的出现,产生互动,打破原本的家族和群体的界限。巴黎最早的一些图像,无论关于社会上层还是底层的,都能表明,巴黎是一个人们依靠自身努力能够创造前程的舞台。

伟大的城市和其城市规划代表着什么呢?

图6 这幅1687年出版的版画描绘了一位在巴黎歌剧院门口等候的贵族。这幅画宣传了这座城市两个重要的名声,一个是巴黎人公开展示的时尚服饰,另一个则是巴黎高质量的表演艺术

自17世纪初,巴黎那些影响力巨大的都市工程就开始解决这个问题了。在巴黎,只有当公共建筑不再仅仅用于纪念,这些建筑才会变得重要。巴黎最早的绘画一次次地告诉我们,这座城市之所以重要,是因为它不仅仅是一系列大建筑的集合,也远不只是一个商贸中心。巴黎是一座新的首都,一座城市结构能够鼓励居民走出家门,在街上享受的首都。在巴黎,无论来自哪里的人们能够自由融合。

没有哪一幅图会保证,这座新的巴黎是一座完美的城市。巴黎的富人绝不会和穷人分享财富;出身高贵的人也不会向自己阶层以外的人敞开大门。但是所有的居民都可以同享一片土地,且通常是以平等的地位。

人们常说,图像胜于雄辩。图像和语言的结合则是强强联合。步行道、城市广场、行人、交通堵塞、阳台、林荫大道、大道、河堤,甚至街道,这些词不是首创于17世纪的法语,就是在那里首次获得现代的意义。当时的图像也描绘了所有的现象,从贵族走出马车成为路边行人,到使用步行道的体验。这些图像和语言让人们注意到概念、行为以及便利的产生。少了这些,我们今天便无法想象城市的功能。图像和文字也让我们思考巴黎的塑造对这座城市历史的意义,以及对城市空间历史的意义。

还有一些其他的新词汇:金融家、新富人群、百万富翁、时尚、风流女人、猎富者。这些词汇都能表明它们共同的来源。战争给了法国新的边界,这些边界得到巩固后,帮助保护了巴黎,以致城墙可以拆除,被一条条林荫大道取代。这些战争同样催生了金融家和他们的巨额财富。从圣路易岛到旺多姆广场,由新富人群出资建造的居住建筑。也是巴黎获得现代建筑之都的赞誉的关键因素。一夜暴富者的财富也推动了奢侈品产业,没有这项产业,时髦绝对无法获得成就“时尚帝国”的动力,并在不久的将来成为欧洲城市的一股重要的力量。

17世纪巴黎产生的新词汇也表明,在林荫大道上和公共花园中成型的城市文化,也为急剧产生的社会新景象提供了空间。远在1789年的革命以前,巴黎的贵族世界便已开始衰退。一座真正的贵族城市也绝不可能成为一座现代城市。

对世界各地的人来说,今天的巴黎无疑是世界上最美丽的城市。书本、电影、博客以及网站都在用相似的词语定义巴黎的魅力。读者们总能一次次地读到,巴黎建筑立面有着其他城市无法企及的整齐和统一。巴黎的公园和花园似乎为浪漫的散步活动而生。巴黎的桥梁以及广场则是其魅力的秘诀,尤其是孚日广场的拱廊。在林荫大道上散步,在塞纳河边散步,以及晚间漫步这座灯火之城,尤其是圣路易岛的街道,都是这种浪漫的核心。

今天的网站和博客也证明,亨利四世、路易·勒巴尔比耶、让—弗朗索瓦·布隆德尔,以及太阳王等人在城市规划方面的创新,对这座法国首都从荒土变成新型城市起到了关键作用。在科尔贝尔眼中,这些公共工程“能让外国人认识到的[巴黎的]宏伟”,还令巴黎具备了现代罗马的地位,其成就远远超越了规划者和出资者原本的计划。他们让巴黎成为一座模范城市,一个被广泛欣赏和模仿的都市奇迹。这些人塑造了我们今日所知的实实在在的巴黎,也塑造了游客心中念想的城市,一座三百多年来吸引游客、让他们的许诺得到满足的神秘城市。这许诺,正是让心理学家弗洛伊德梦想“踏上巴黎的路面”的那个。

近几百年来,新的城市诞生,旧的城市消亡,许多地方孕育出文化和金融首都,却无法撼动巴黎作为最伟大的现代城市的地位。巴黎给整个欧洲带来了全新的城市理念,将城市规划提炼成一种思想,甚至一种品格。巴黎激发了城市规划师的潜能,他们的发明令这座现代城市落地生根;巴黎也给游客带来别样的体验,令他们遐想现代城市的无数种可能性。