第八章 金融和新财富之城

在乡村和小镇,一个人如果家财万贯或者家世显赫,并不会表现得太明显。而在城市中心,富人和穷人之间的差距通常泾渭分明。这样的现象并非新鲜事物。

消费要让不同阶层显示差距,需要城市中心提供数量充足、类别多样的奢侈品。消费也需要传播到这类高价商品传统的客户群以外的地方,这是因为,传统的皇室宫廷或是贵族只能在相对私密的宫殿或者宅邸享受这些。此外,奢侈品的新客户不能显得自己谨慎和挑剔,反而要毫不遮掩地显示自己财力雄厚。最后,要清楚体现财富和地位的优势,必须在一个人口众多的城市消费,有着源源不断的旁观者,且这些人还要清楚消费品的价值。

17世纪的巴黎汇聚了上述这些因素。巴黎出现了一群新晋的富人,高调炫耀着巨大的财富,这座城市随之成为欧洲消费炫耀的首都。那个世纪,这座法国首都有着无数高调炫耀财富的方式:奢华无比的宅邸,精品店里或花园散步者的华丽服饰。林荫大道上,最时髦的人往往一眼便可辨认。

然而,许多情况下,这些时髦而富有的人并不是表面上看着的那样。他们并不是在路易十四统治时期巴黎的上层阶级。

人们通常把17世纪的巴黎描述成一个贵族统治的世界,社会阶层僵化,财富长期以来集中于富裕的贵族手中。然而,尽管旧有的财富确实为巴黎的面孔增加现代化的光彩,新的巴黎的绝大部分得益于新晋富人的贡献,而这些迅速发财的人完全位于传统的权力圈子之外。整个17世纪,无以数计的炫富者都是来自巴黎以外、出身平凡的人。那些受到最广泛关注的,总是些来自穷苦家庭的外省年轻人,他们来到巴黎后,迅速创造了大把财富。他们一夜暴富、脱胎换骨,而这一切归功于和他们几乎同时起步的高级金融业。

17世纪巴黎的主要都市工程包括皇家广场、圣路易岛、旺多姆广场、时尚街区的一切亮点,以及每一条新建或者拓宽的大道,这些新型且外观引人注目的建筑往往容易获得某一群人的资金投入。这群人被路易十四的宰相黎塞留枢机(Cardinal Richelieu)称为法国社会的“圈外势力”。在17世纪,这些金融精英的影响力与日俱增,而黎塞留知道这个圈子里有哪些人。在黎塞留眼里,这些人在法国社会占有一席之地,有自己的势力范围。他认为,尽管这些人过着贵族般的生活,享受着传统上应专属王公贵族的影响力和生活方式,许多人血统上却并不高贵。

在旅游指南书里,这些金融精英对城市的影响往往被描述成现代巴黎的一大特征;这些书的作者总是能够指出,他们推崇的一些值得一游的建筑,往往为金融家所有。事实上,在17世纪的巴黎被视为具有重大建筑意义的新房屋,半数靠那些通过高级金融发财的人出资建造,而非继承祖辈财富的贵族。在17世纪,“金融家”建造的宅邸是那些贵族人士建造的三倍多。这现象有目共睹,正如1707年的一本指南书所言:“所有人都知道,[巴黎的]金融家带给这座城市今天别样的光辉。”

不过,巴黎的现代建筑所沐浴的“别样的光辉”,并非只有金融家的功劳。另一群人(地产开发商)也在这座城市的蓬勃发展中脱颖而出。他们靠的是地产投机。像金融家一样,他们也非圈内人,也出身卑微,来自巴黎以外。就像那些富可敌国的金融家,财力显赫的开发商也是成功脱胎换骨,以惊人的速度聚敛财富。

这些金融家和开发商是推动巴黎大改造的主要力量。没有他们的巨额贷款和投资,没有他们的冒险气魄、商业直觉、远见卓识,传统当权者,无论君主还是市政府,都没有可能实现这次大改造。

这些惊人的成功故事自然成为许多人的谈资,因而也催生了一种城市偶像:白手起家者。在这座不断发展的新巴黎,人们开始相信,谁都有机会发家。外省的乡下穷小子可以身无分文来到巴黎,在短短几年内成为地产或者金融大亨,在过世前留下一笔他人遥不可及的财富。

然而,身无分文的穷人变身呼风唤雨的金融家,人们对此的评价向来不佳。巴黎人也许能接受在新桥或是杜乐丽花园遇见来自不同阶级的人,却并不欢迎平民一夜暴富的社会新景象。

在许多人看来,17世纪的巴黎,财富的诱惑无处不在。一些评论家观察到,“巴黎遍地黄金”,这座城市是“富人的天堂,穷人的地狱”,因为走走就是商店,“琳琅满目的商品,让你难以抑制购买的欲望”。同时,金钱的力量颠覆了长久以来阶层和影响力的格局,谁有能力迅速发财,谁就可能主宰这座举世公认的世界之都。正如1694年的一位评论家所言,“我们这个世纪,金钱就是一切;金钱代表绝对的权力,有钱就是主宰……即使出身极其卑微,有了金钱,照样能成为贵族”。

许多人并不能轻易认可金钱在巴黎的主宰地位。

从政治小手册到回忆录,从法律文献到小说和喜剧,文本里的金融家往往遭到激烈批评。各路出身的作家,无论是权高位重的官员还是无名的讽刺家,都用“吸血水蛭”形容这些新财富的创造者,说这些人榨干这个国家的血液,让老实的市民落魄潦倒。

这些人的发展和崛起,对现代巴黎的塑造意义非凡,17世纪的作家创造了一个词库用以描述这一群体。这些法语词汇今天也出现在其他语言:nouveau riche(新富人群),parvenue(暴发户)。同样,financer(金融家)这个词也是对今天从事大规模金融交易的人的常用称呼。这个词首次出现在英语里,是在1652年出版的《法国的现状》一书,作者约翰·埃弗兰用这个词解释“国王收入”的运作机制,并形容“大金融家吸干了法国人民的血。”

人群首次以经济地位被划分,以及专门用于定义暴富者的词汇也在历史上首次出现,并被欧洲人使用。这类人之前也存在,却并没有形成如此庞大的规模,大到让一个社会用正式的语言描述这种现象。此外,在诸如威尼斯和阿姆斯特丹等欧洲城市,大多数新富人群都是通过贸易积累财富,尤其是对外贸易。相比之下,17世纪的巴黎暴发户则是通过金钱交易聚敛财富,而非货物交易。

金融家出现于1600年左右,当时的法国君主第一次遇到了财政问题,而自此之后,这类问题便成为现代国家的顽疾。

在17世纪以前以及该世纪初期,法国多数时候收支大抵平衡。亨利四世甚至积累了一定财富(亚当·斯密称,他是最后一批还能存钱的君主)。随后,在该世纪的前二十五年里,财政支出开始超过收入。于是,那些曾在16世纪主宰欧洲国家财政的银行家,逐渐失去了在法国的主导地位,尤其是意大利银行家。那些被后人称作银行家的人,当时主要处理外汇以及欧洲范围内的资金转移。比如,一位君王要为驻扎海外的士兵支付军饷,他会寻求银行家的帮助。然而,当法国君主开始史无前例地大手笔花钱后,对另一类金融代理人的需求就十分明显了。由此,里昂也失去了金融中心的地位。里昂过去和意大利银行家联系紧密,因而成为法国金融的中心。然而。到了17世纪30年代,在巴黎这个金融家的摇篮,法国皇室日益依赖新的金融代理人,城市也因此成为法国绝对的金融枢纽。

在16世纪,法国宫廷的收入保持稳定,每年约800万到1200万里弗。相比之下,在17世纪上半叶,这种形势急转直下。比如,在1590年到1622年之间,财政年收入从1800万升至5000万;到了1653年,其总额达到10900万,并且在路易十四在位期间保持在一亿以上。这意味着法国的君王能够支配的资源远远多于他在欧洲几个对头。一位18世纪的著名经济学家预计,路易十四在位期间,法国财政收入是英格兰的四倍多,是荷兰共和国的三倍多。

这些收入中,仅有很小的部分用于装点门面。1600到1656年间,皇室的支出仅仅从300万里弗增加到600万。在1600年,皇宫的支出占总预算的31%,而到了1656年却仅占7%。在那半个世纪里,用于战争的开支改变了法国财政的面貌。

从1615年到1715年,法国有六十年都在和外国发生战争;此外,另有五年耗于内战。此外,欧洲人发动战争的规模之庞大,也史无前例。三十年战争(1618—1648),大同盟战争(1688—1697,又称奥格斯堡同盟战争),以及西班牙王位继承战争(1701—1714)使得武装冲突的代价越来越昂贵。然而,法国的战争机器却一直增长,从未止步。例如,在16世纪90年代,法国皇家军队只有四万人,不到一百年后,路易十四麾下的军队增长到四十万人。法国几乎没有海军,而其头号劲敌英格兰和荷兰拥有强大的海军,于是法国也重资打造了自己的舰队。在1661年,法国海军的“舰队”仅有18艘破旧不堪的舰艇,但很快便增加到120艘。

发生如此变化,是因为法国掌管财政的人开始遵循一种新的逻辑,这种逻辑后来被亚当·斯密称为“战争时期签约借债的必要性”;“一笔急用的巨额费用……无法靠缓慢的新税收来补足。在这种紧急情形下,政府没有别的资源,只能借款。”

法国政府的账本将支出分为“正常”(皇宫的支出)和“非常”两类。由于战争费用增加,从1600年到1656年间,“非常”支出迅速增长,由700万里弗增长到一亿。出现预算赤字后,国家开始大规模借款,因此,到了16世纪末,另一种金融代理人,即金融家出现了。

最早的金融家和皇室签订税收或借款合同;他们还买下一些办公室(有些时候,这是通过皇室组织的拍卖会),建成和政府关系密切的私人财政管理系统,这种系统在17世纪增长迅速。作为回报,他们也获得了征收一种新的税费、进口税或出口税的权利,保证他们从政府那里获得稳定收入,并且保留份额可观的利润。合同的条款因供需关系而异,但金融家贷出去的利率远远高于官方的5到8个百分点。当战争形势恶化,国王急需用钱,25%的利率便成为通用标准,由此导致“非常”支出的稳定增长,因为这一项支出还包括贷款利率。

税收合同对皇室尤其有用,因为达成协议后,资金马上到位。很快,50万里弗金额的合同不再稀奇;许多合同数额更大。当然,很少金融代理人有资本进行如此大额的交易:当时掌握着法国的财政命运的,很可能是个不到一百人的群体。随着需求增长,国王越来越依赖借贷,符合条件的群体越来越小。因此,巴黎最早的几笔巨额财富不是来自商业或者工业的利润,而是来自高级金融。事实上,到了17世纪中期,法语的“商业”只是表示金融方面的业务。如果一个人“经商”,人们就知道他是在从事高级金融业务。高级金融也让法国君王免于财政困境:在法语里,“融资”的最初意思是“给国王提供资金”。

法语里很快出现一系列用来形容不同金融家的词汇:traitants(来自traité,表示税务或借款合同),partisans(来自partis,另一个形容这类合同的词语),fermiers(farmers,因为收取税金的过程被称为“收租”),maltôtiers(来自maltôte,指不合理的税收)。只有在巴黎这座城市,大多数的金融家才能运作产业,他们的财力也得以展示。由于这些人愿意投资公共工程,愿意承担金融风险,确保了城市再造过程的每个阶段得以实现。

今天房地产无法避免的束缚,是“位置,位置,位置”。对于向现代巴黎提供资金支持的那些人来说,这在当时也同样是束缚。在1600年,富人想要在巴黎盖房子,合适的位置极少。土地供应充足,但理想的位置,那种适合建房屋、为房产增值的地方,却很难获得。到了1700年,巴黎就不缺合适的位置了。无论左岸还是右岸,都能找到设计新颖、遵循最新城市规划标准的街区。

皇家广场最早直观地感受到现代城市的经济活力。国王亲自挑选两人,赐予他们面向广场的土地。这两人分别是夏尔·马尔尚和让·穆瓦塞,他们是新巴黎的标志性人物。

在最早一批住在广场的居民里,马尔尚是唯一一位房地产行家。当时,他刚建成巴黎最早由民间投资的大桥,算是完成他人生中最风光的事业了。他承担了整座桥的项目,这座桥连接西岱岛和右岸,被他称为马尔尚桥。(这座木桥于1621年毁于火灾。)

我们近来得知,当时资金最雄厚的一位投资家乃是让·穆瓦塞。穆瓦塞白手起家,事业一路上升。“为表彰他对经济投资的贡献”,亨利四世授予他贵族头衔。事实上,在亨利四世开始重建巴黎时,穆瓦塞很快签订了很多贷款合同。然而,他绝不是那种位于权力中心地带的人。

穆瓦塞出生于法国西南部的蒙托邦,家境贫苦。1585年,他进蒙托邦城寻找工作,在雷涅尔斯男爵家中找到了一份家仆的工作,取得男爵的信任。男爵后来安排他师从一名巴黎裁缝。穆瓦塞没有钱搭乘公共马车,于是,在1592年,他徒步前去巴黎,整整历时一个月。在他的遗嘱中,穆瓦塞称自己在1592年时“一贫如洗,举步维艰”。然而,一到巴黎后,这位学徒很快成为一名成功的裁缝。他抓住一次机会,取得了突破。当时他和一位客户到佛罗伦萨商谈亨利四世的婚礼。在那里,他拿出自己的积蓄买了精致的布料,然后卖到法国,获利颇丰,他将赚到的钱投资到贷款合同中。

穆瓦塞在同代人中名声不佳,主要是因为他为人不诚实,还做过些“龌龊”的勾当。有一回,他因为在宫廷盗窃差点被判死刑,好在亨利四世的情妇出面相救。尽管如此,穆瓦塞对国王如此重要,以至于成了国王的顾问,国王总会听取他的意见。1603年,亨利四世甚至让他担任市财政管理系统中一个获利颇高的职位。这个在1592年还身无分文的穷小子,如今的经济地位发生了惊人的转变,到了1605年,他出资450万里弗,买下国家税务署的一个职位。到1609年,穆瓦塞如此富足,不仅买下皇家广场最佳位置的连栋房屋,也就是人们所称的“大塔楼”或“皇家塔楼”(今天我们称之为“女王塔楼”),还买下了卢浮宫附近的连栋房屋,以及邻近巴黎的一座城堡,让国王和女王都成为座上宾。甚至黎塞留也注意到穆瓦塞从“卑微的裁缝到富有的金融家”的华丽转身。

1634年,皇家财政账本上记录了前所未有的支出剧增。1633年的支出为7200万,然后增长到1.2亿,后一年达到2.8亿以上,其记录后面几十年都没能打破。在1634年和1635年,黎塞留决定让法国正面对抗哈布斯堡王朝,三十年战争发生重大转折。这也使得法国大幅增加军事支出,从金融家手中的借款额也急速上升。

17世纪30年代初,巴黎史上的一大房地产热潮开启了。1633年,在塞纳河新竣工的“魅力之岛”上,第一笔巨额的房产交易诞生;这座圣路易岛上,最华丽的宅邸均建于17世纪40年代初。与此同时,塞纳河两边,国家分别将一块未开发的巨大空地出售给开发商,这现象也属巴黎历史上特有的。这些建设项目之后,巴黎的市中心再也没有如此规模的大兴土木,而是只能从现有的边界向外拓展。此外,对大部分新宅邸的买主来说,其财富均离不开“三十年战争”的关系。

当时成形的左岸,由今天的第六区和第七区组成,而右岸的新建地区差不多等同于今天的第二区。尽管每个区都由一批开发商负责,这些工程中的绝大多数项目均由一个人包揽,这是和这些工程的规模同等令人称奇的一点。路易·勒巴尔比耶很可能就是那个对巴黎的塑造居功劳第一的私人投资者。很难理解,此人在今天几乎默默无闻。

勒巴尔比耶出生于奥尔良,家境十分普通。17世纪初,他来到巴黎,很快娶了一位从事小规模房产投机的富家千金;1610年,他在最早的一代金融家中崭露头角。到了1622年,他和一群开发商合伙,从国家手中购买开发权,开发直接连通卢浮宫的区域,从那时起,他找到了属于自己的使命:成为第一位现代地产开发商。之后的二十多年,他以惊人的速度开发房产。

卢浮宫对面的地块开发项目耗时漫长,直到17世纪30年代才结出果实。其耗费也很庞大,涉及几十万里弗,而论投资之多,没有谁能企及勒巴尔比耶。此人聘请杰出的建筑师,在大片的地面上建造豪宅,让买家直接购买成品,这种做法也让他大大提高利润。为了让这些房产增值,他还出资建造了一些便利设施,包括一座桥(红桥,也就是今天的皇家桥的始祖),一座巨型水泵以及用于输水的铜管,一片河堤(部分即今天我们所知的伏尔泰堤),一座有棚的勒巴尔比耶市场。最重要的,是一些现代风格的街道,比如巴克路、韦纳伊路、贝勒夏斯路、圣父路,这些街道今天仍然是巴黎最富裕的地段。勒巴尔比耶的这项工程也为一个新的街区(圣日耳曼郊区)奠定了基础。

在17世纪30、40年代,巴黎以前所未有的速度和规模扩张,而这批最早的金融家则包办了一半以上的新建居民住宅。当时,84%的金融家居住在自建的宅邸,许多都可媲美贵族的住宅。其中,有四分之一的宅邸为四室套到六室套,16%有十室套或更多,还有一座是三十室套。

圣日耳曼郊区也有部分是城市金融精英的宅邸。不过,金融家通常选择居住在靠近权力中心的地段,比如卢浮宫、黎塞留宫,以及今天的皇宫(枢机宫)。因此,他们买下了勒巴尔比耶其他主要投资项目的几乎所有土地,在右岸形成一片城市飞地。由于这片地方的南段靠近黎塞留宫殿的花园,人们称其为“黎塞留街区”。

勒巴尔比耶的这次开发填补了卢浮宫附近最后一块巨大的空地,也是14世纪以来对巴黎右岸的第一次重大的开发。今天,这块地方从巴黎歌剧院一直延伸到哈勒斯,从皇宫花园一直到巴黎的几条林荫大道。1632年,一个商人团买下了将城市向北扩建的权利。勒巴尔比耶赢得了迁移进城入口的合同,主要是圣奥诺雷大门,以及在卢浮宫附近建造新入口的合同。这次开发的计划由黎塞留本人发动,计划旨在建立目标宏大、立足长远的基础设施,包括可航行的运河和一项重大创新工程:用地下的排污系统,使用运河水,保持城市环境整洁。

虽然一些项目最后没有实施,最后落实的部分也是成果斐然。勒巴尔比耶几乎完全用钱买通了他的同行,进而建造了一些美丽的街道,包括今天的小场路和圣安妮路。他忠实于自己的风格,建造了一系列配套设施。在1636年,他规划了一个大型肉类市场,里面足以容纳18个摊位,每个收500里弗的年租金。为了吸引商家入驻,勒巴尔比耶建造了一些档次适中的房产,最早搬入的有锁匠让·德斯波茨、泥瓦匠西蒙·布歇、裁缝安德烈·蒂塞德,还有酿酒师亨利·布罗卡尔等人。

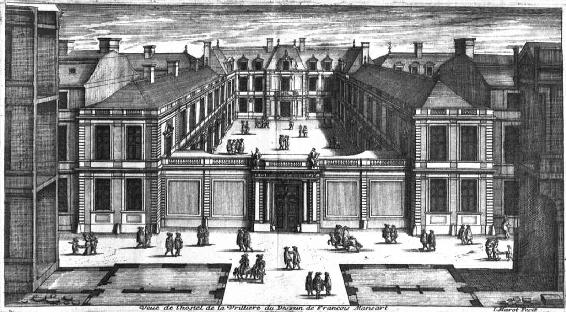

勒巴尔比耶还以总承包商的身份将小的地块合并,他和路易·勒沃、弗朗索瓦·芒萨尔等建筑师合作。勒沃在1637年建成了这片区域里的第一座豪宅。正如这幅由芒萨尔的设计作品图画所示,这里引来了大批的住户,和大门以外的街道隔开,自成一片世界。马萨林和科尔贝尔都住在勒巴尔比耶买下的土地上,科尔贝尔在1665年买下了这座由勒沃在1637年建成的住宅。在后面的几十年,那比逐步兴起的金融界人士,无论有头有脸,还是默默无闻,都被吸引前来。甚至在17世纪末18世纪初,时任皇家顾问的皮埃尔·克罗扎也选择了黎塞留路。这位最伟大的金融家,也是一大巨富,打算在这里建一座豪宅,收藏他数目庞大的艺术藏品。

图1 在这座位于卢浮宫附近的新居民区,有许多土地被当时法国一些重要的金融家买下。那里有当时顶尖建筑师建造的住宅,也是巴黎当时最气派的住宅

勒巴尔比耶通过投机赚得一笔巨大的财富。1639年,他的女儿嫁给当时巴黎高等法院的一位要员时,这位骄傲的父亲出了一笔20万里弗的嫁妆,且全是现金。到了1640年,形势发生急转。金融家发行了一系列金融工具和票据,保证持有者能够获得固定的收入。然而,只要有一人违约,将很快会引起连锁反应,当其他人发现手中的票据变成一叠废纸,就会发生严重的危机。只要有一位合伙人破产,就能让勒巴尔比耶陷入这样的境地;如此高风险的生活令他的局面迅速失控。1641年勒巴尔比耶去世时,他已破产。而在那之前的二十年,让·穆瓦塞也有类似的经历,损失了一笔1200万的巨额财产。

不过,穆瓦塞和勒巴尔比耶算是运气欠佳。在接下来的这个世纪,其他人用同样的手段积累了前所未有的巨额财富,这种发家速度,在当时几乎不可能有其他途径。巴黎的大历史学家亨利·索韦尔亲历了这段历史。据他预计,截止到17世纪60年代,“巴黎有400多人身价超过300万里弗”。

从1685年起,战争让这些人大发横财。17世纪晚期是经济学理论家辈出的世纪,这些人对金融家的获利估算值大体接近。塞巴斯蒂安·勒普雷斯特雷·德·沃邦认为,在奥格斯堡联盟战争的六年里,金融家至少获利1亿里弗;皮埃尔·勒珀桑·德布瓦吉贝尔认为这个数额接近1.07亿,而且这些也仅仅是3.5亿里弗的皇室借款合同中的获利。

当这些金融家钱袋鼓鼓,最意气风发时,黎塞留街区扩张中迎来了该世纪最重大的一个工程,也就是今天我们称之为旺多姆广场的居民广场,与多年前开启巴黎房地产开发黄金时代的皇家广场遥相呼应。

旺多姆广场最先是在1685年由路易十四规划,起初的名字是征服广场,用以纪念路易十四的几场重大胜利。然而,从那时起,胜利纪念仪式越来越稀少,皇室财政不断吃紧。1699年,原先的广场计划遭弃。

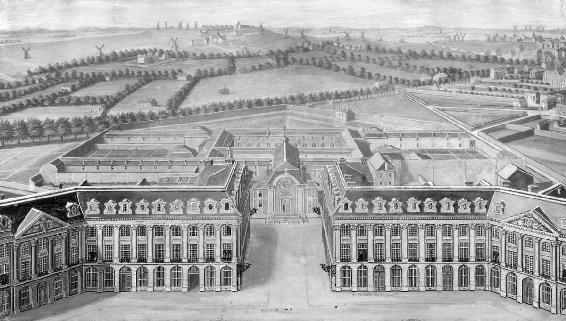

图2 这是新建成的路易大帝广场,由佩雷勒兄弟绘制。大多数连排房屋都是金融家的住所

很快,一个民间投资团体重新启动了这个项目,并且给了这座广场一个新名字,路易大帝广场。从广场竣工的这幅版画(图2)看来,这座新的广场就像皇家广场一样,周围是连排房屋,有着整齐划一的立面,屋内可自由设计。不过,皇家广场附近的土地是通过皇室赠予的,而这次土地则是由巴黎市政府负责出售的。

在波旁王朝长达两个世纪的统治中,这次土地交易正好发生在经济最糟糕的时期,因此只有一位顾客有能力迈出一步。皮埃尔·克罗扎有位更富有的兄弟安托万,此人是广场附近第一位建成宅邸的人。很快就有两个“收税人”加入,再往后其他金融家也争相跟随。当安托万将女儿嫁给家道中落的贵族艾弗瑞伯爵(伯爵本人也负债累累)时,他不仅为这位女婿出了所有礼金,还给了女儿50万里弗的嫁妆。然后他买下自己房屋附近的土地,为这对佳人盖建更大的住所。有能力住到巴黎这些最新的黄金地段的,也只有金融家和向他们借钱的贵族。

在旺多姆广场的居民中,既非金融家也非其亲戚的,只有两位杰出的建筑师:皮埃尔·巴勒以及儒勒·阿杜安—芒萨尔。他们对这里的开发起到了重要的作用,他们还在广场和附近设计了许多住宅楼。在布里斯著的多本卷的巴黎奇观介绍中,关于城市发展的负面评价几乎为零。而即便是他这样的人,也形容路易大帝广场的第一批居民是“一小撮富有的人,亏得命运开眼、不公和阴差阳错,让他们即使在战争年代,也获得了媲美皇族宅邸的房屋”。对安托万·克罗扎公馆中这些浮华的装潢,布里斯还直截了当地挖苦道:“到处闪着金光。糟糕的品位在某圈中大行其道。”

当时的城市历史学家如此形容,“广场附近新的街道立刻被美丽的房屋所覆盖”——当然,美丽的房屋属于城市的金融精英。地图上增加了另一个街区,其名为“路易大帝广场街区”。

图3 路易大帝广场位于城市的边界。这个广场北边有“林荫大道”穿过

这个街区位于城市的边缘地带。这幅1705年发行的图像(图3)中,可看到广场北边的一排房屋:房屋的后面,是路易十四时期巴黎林荫大道的一段,当时竣工不久。在那后面,是一望无际的田野。在法国濒临破产的时候,这些金融家兴建豪宅,自成一个社区,外有大门紧闭,隔绝当时城市别处弥漫的苦难。

事实上,“堪比皇族宅邸的房屋”如雨后春笋般在广场上兴建起来的这些年,大多数巴黎人的日子并不好过。在17世纪90年代,手工劳动者的日薪约为12苏(1里弗等于12苏);在黎塞留路上维护窗户的釉工年薪是100里弗,而他服务的房主年收入250万里弗。当时许多巴黎人靠着定量配给生存,正如图4所示,每天都有人群聚集在发放点,争夺一片“国王的面包”,生怕错过。

然而,如果从出身来看,许多金融家原本的命运,也可能是在配给站排队等候的人。在17世纪前半叶的金融家中,社会地位能够为后世所记录的,有66%是贵族出身;然而,这些人中有69%是新晋贵族,头衔是花钱买来的。在金融家中,8%的人是家仆出身,其中有10人曾在贵族家中当男仆,25%曾在金融家家中当文员,做着随叫随到的活儿。8%的人父母是手工劳动者。在17世纪后期,每两个金融家中就有一位去买的爵位。到了那个时期,许多人不再关心既成的规则,而是用一些伪造的文件“证明”自己的贵族身份。

图4 在17世纪90年代,法国几近破产。饥饿的巴黎人每天都等着“国王的面包”。这幅1693年的版画中,两个幸运的人正从十字转门走出;其中一人正出示他的配给卡。可能当时食物供应不足,因为士兵们正在推挤着这个人身后的人群

和他们的社会流动性一样令人称奇的是整个17世纪中,只有在内战时期,这些金融家才直接地感受到巴黎人对薪酬不公和赋税过重的怒火。

在17世纪40年代后期,当时许多观察家似乎第一次发现,金融家几乎“占据着整个国家的资产”。投石党运动某种程度上也算是一次金融革命,反抗国王的财政政策。当时高等法院的一些成员和贵族上台后,决定没收金融家聚敛的财产,用来维持城市运作,真正的迫害由此开始了。在1649年的巴黎围困中,高等法院的代表们发现一位金融家的家中“地板下藏有2.5万里弗”,以及“一串价值2万甚至3万的珍珠”。自那以后,关于“家藏万贯”的谣言促使许多抢劫犯闯入城市各地的居民家中。所以,金融家也主动借出巨额资金,帮助皇室镇压投石党。

躲过真正的危险之后,剩下的一些就无关痛痒了,主要是一些漫画讽刺还有言语攻击。

时装样片上通常是一些优雅的、量身定做的服装。但是对金融家的描绘中,经常充斥着暴发户特有的糟糕品位。在这幅17世纪70年代后期创作的图像(图5)中,金融家的装扮过度浮夸,衣服上有太多的绸缎、蕾丝,戴在头上的假发也太长太卷曲了,正如标题所示,“口袋里装不下的金子,都戴到身上了”。

图5 亨利·博纳尔曾描绘过一位金融家,此人可谓新富人时尚的代表,将所有昂贵的衣服和配饰穿戴身上,极尽夸张之能事

政治手册、报纸、小说以及戏剧无不挖苦这些金融家。17世纪的巴黎,金融家谱写了一则真正的都市传奇,仿佛也在暗示人们,一个人能接受社会不同阶层融合,甚至能接受阶层分界模糊,却不能接受这种分界消失。当太多旧有阶级的财富减少时,新富和旧富之间的分界也确实不复存在。新富人群不断地占据主导,财力雄厚的人,身份也能实现巨大的变化。

在投石党运动时期,巴黎遍地可见的政治手册也有提及,这些人“离开村庄到巴黎时,脚上没有像样的鞋子”,而“才过了两年,他们已成为巨富”。另一份手册提醒人们注意圣路易岛,以及“岛上那帮人用偷来抢来的财富搭成的豪华宅邸”。另外一份册子还承诺,将完整列出“巴黎的金融家,他们的身世、发家史以及净资产”。而这份册子确实列出两百个金融家的故事,从他们如何起步,到如何为子女准备嫁妆。那些挺过投石党运动的人认为,巴黎人通常“只关心这些金融家创造的巨大财富,其余从来不谈”,“且他们甚至会罔顾事实地认为,那些大金融家都是靠捣鼓二手衣服发家的”。

早期的喜剧经常戏仿一些脸谱化的金融家,尤其是一些吝啬鬼形象或者放高利贷者。然而,关于高级金融世界的现代叙述,却出现在17世纪80年代和90年代的巴黎舞台上。在一些标题通常强调巴黎背景的喜剧里,比如《巴黎的孩童》《巴黎人》,剧作家弗洛朗·卡尔东(又作当古)、让—弗朗索瓦·勒尼亚尔、夏尔·舍维莱·德尚梅莱,以及阿兰·勒内·勒萨热,无不思考着,金钱如何改写巴黎的游戏规则。17世纪80年代和90年代的喜剧中出现了一些现实主义的金融家形象,源于真实的、居住在黄金地段的巴黎金融家。勒尼亚尔称他们是“摩登老爷”——金融圈的老爷。

在1687年,当古的经典之作《时髦的骑士》上演,最清醒地反应了当时一夜暴富的社会状态。在当古剧中的巴黎,“看看家门口从早到晚敲门的借贷者,就可以识别这些人的档次。这些人坐在“破破的马车里”,车夫“衣衫褴褛”。戏中的主人公维尔方丹骑士,据说是一没落家族的后代,追求富有的年长女性,靠着她们的慷慨生活。他找到一位帕坦夫人,当她是钱袋子。这位夫人是寡妇,前夫是大金融家,“由于效力朝廷,赚得两百万”。她毫无顾忌地承认丈夫的钱“属不义之财”,且她想拿这笔钱“买得爵位”。帕坦夫人在巴黎四处公开炫耀这些不义之财,“极尽奢华和浮夸……”

勒萨热的《图卡雷》可谓法国金融喜剧的经典之作,剧中,主角与剧名同名,是位“出身极其卑微”的金融家。这位金融家拿着手中的不义之财,买得一位身无分文的贵族男爵夫人的欢心。这部剧上映于1709年2月,当时西班牙王位继承战争正如火如荼,金融家如日中天,而冬季迎来罕见的严寒,到处是挨饿受苦的贫民。当时的一些人认为,法国的苦难应归咎于和皇室签订税收合同的金融家。这部剧必然是这类人最乐意看到的。

图卡雷的男仆弗龙坦,男爵夫人的侍女莉塞特和马兰,贵族,以及这位金融家自己的姐姐,戏中每一个的角色,接连声称要不惜一切毁灭这位图卡雷,“消灭他……削了他,挖了他,活剥他”。在剧中,他们都联合起来让他家财耗尽,今天两百,明天三万。最后,“法律”帮助这些人了结了他:涉嫌“不正当的金融交易”的法律程序开启;图卡雷的现钱(30万里弗)被没收。不过,这场戏的结尾不是情感的宣泄,而是一幕警告。弗龙坦宣布“他不再是仆人”而是“步入金融圈”。在剧尾,他说道:“图卡雷先生的时代结束了,轮到我出场了。”

到18世纪初,一本本册子就像今天很多的激进小报一样,谴责“金融家对巴黎的统治”。比如,1707年的《摘下面具的金融家》对国王表示拥戴(“国王为抵抗入侵的敌人,不得不征税,保卫江山社稷”),而对金融家则是形容其“嗜血如命”,手段“野蛮,毫无人性”,压榨艰难度日的百姓。这个册子的佚名作者认为,“这三四百个人,无一不住在巴黎”,这些人正一步步毁灭整个民族。次年,《金融家普卢托》形容金融家们企图“割开法国人的喉咙”,“不看到这个王国毁灭”绝不罢休。就像其匿名作者所说:“金融家们就是这副德行。”

甚至还有些册子模仿了当时新出的城市旅游指南。它们向读者逐一介绍巴黎的豪宅——主要来自城中最富有的金融家。反金融家立场的手册模仿布里斯的风格,告诉人们“这些人手握着全法国的钱”,并且肆无忌惮地“吞噬一切”——从经典的画作到稀有的瓷器。

与此同时,在投石党运动中兴起的政治讽刺歌曲也开始在巴黎人中流行起来,人们口中哼着“臭名昭著的金融家波瓦莱葬身监狱,尸骨腐烂”,或者“让刽子手将他们统统绞死”。

17世纪晚期的词典也收录了一些最早的关于金融家的词汇,每一个定义都反映了时人对金融家的憎恶情绪。比如,皮埃尔·里什莱(Pierre Richelet)在1680年《法语词典》关于partisan的条目中解释说,“partisans富有,而且……他们绝非诚实之辈”。十年过后,菲勒蒂埃(Antoine Furetiére)的《大众词典》解释说,这个词现在用得不多,“因为每个人都对其恨之入骨”。在他关于financier、partisan和traitant的定义中,菲勒蒂埃指出,法庭正在“调查滥用权力问题”,并且“惩戒挪用公款的人”。1694年,法兰西学术院的词典确认了这个词义:“traitants属于极度富有的人群”,他们的“生活和交易正在受到当局的调查”。

巴黎金融家的故事也激发了其他新的词汇,这些词汇很快进入各种欧洲语言。今天,许多词语就像“金融家”这个词,仍能够让人迅速联想到最早的现代金融从业人员。

第一个就是nouveau riche(新富人群)。到了17世纪70年代,这个词用处广泛。律师奥利弗·帕特吕和克劳德·勒普雷斯特雷谴责这些新富人是“本世纪的瘟疫”,并且形容巴黎“到处是新富人群,无时无刻不炫耀着自己从穷苦大众中掠夺的不义之财”。

然后就是parvenu(暴发户)。17世纪90年代出版的法语词典解释说,因为这些一夜暴富的金融家的缘故,动词“赚得”(parvenir)获得了一种新的意思,即“发财”。于是很快产生了用来形容这个行为行动者的词汇“暴发户”,即“迅速赚得大钱的卑贱人士”,指代的是“收税和暴发户的挥霍无度”。在作品《一夜暴富的农民》中,小说家皮埃尔·卡莱·德马里沃(此人正好是巴勒的外甥,而巴勒正是那位设计了许多暴发户住宅的建筑师)用虚构的方式表现了暴发户的发家史——“昨天是仆人,今天成了房主”。

此外,人们也首次创造millionnaire(百万富翁)这个词,用以形容现代财富创造者的原型。这个词最初是新富人群和暴发户的近义词,指的是出身卑微但不择手段大发横财的人。这个词出现于18世纪初,《图卡雷》的作者勒萨热是最早大量使用的人。在《美女与野兽》的原版里,美女是“富有的百万富翁”的千金。

当这些词汇出现在英文里,那种出身卑微者一夜暴富的联想,也是来自法国。在1802年,玛丽亚·埃奇沃思从巴黎写来的信中最早提到了“新富人群”和“暴发户”,皆是用于法国社会的语境。她将新富人群的糟糕品味与旧贵族进行对比。1816年拜伦描述了他与“(在法国被称为)‘百万富翁’”的一次接触。

这三个词汇的故事也能够很好地表明,这些对金融家的最初评价只有怀疑和批评,而没有看到其他方面。到了17世纪末,经济理论家沃邦计算出,“生活条件尚可的家庭在法国不足一万户”,而大多数不是“金融界人士”就是“通过婚姻与之产生亲属关系的人”。然而,无论是沃邦还是其他人,都没有认识到,虽然这些金融家的财富是通过在体制中投机取巧获得的,他们却并不应为此担责。也没有人指出这些人的财富带给波旁王朝的巨大贡献。没有这些人的贡献,法国不可能成为欧洲第一强国,而巴黎也不可能成为欧洲最耀眼的首都。最后,这些金融家通常被人取笑来自“社会的底层”,却没有人认识到,他们的崛起也代表了法国社会的一种新开放形态。

这些金融家的故事证明,巴黎已经不再只是出身说了算的城市。新的社区、新的街道以及新的住宅拔地而起,一个机遇社会也随之诞生。这些金融家身上表现出的强大流动性也说明,在新的城市,人们有可能打破原来的身份限制。

尽管黎塞留主教的《政治遗嘱》未能在他生前出版,许多当时的手记仍然保存至今。关于他对金融界的新富人群的描述,普遍存在三种不同说法。第一种说法,金融家在法国社会占据一个“独特的位置”。第二种说法,他们形成“特别的政治个体”。第三种说法,他们在法国社会形成“单独的阶级”。黎塞留本人手中的原稿并不存在,因此很难说哪一个是他本意。

也不难理解,在17世纪,黎塞留的这段文字为难了编辑。最早的金融家也曾警告,说现代金融和现代城市将会动摇社会结构。然而,没有人知道这种重塑会到达何种程度。即便到了1714年,大卫·休谟仍不知道如何给金融家归类。他称这些人是一个新的“种族”。

法国从以头衔和威望为基础的种姓制度社会,变成了一个能以财富决定社会地位的阶级社会,这种转变,主要是从17世纪的金融家开始。这些人的故事也表明,一个人的地位能够被塑造,而不仅仅是从上辈继承;这种地位取决于经济地位。这座世界最美的城市里,有着许许多多的标志性建筑,仿佛在说明,现代城市总有自我塑造的可能。

在17世纪以前的法国,能让出身平凡的年轻人改变社会地位的,只有天主教教会。而到了17世纪,现代城市的出现催生了高级金融,带给人们前所未有的机会,成为白手起家的成功者。也是在那个时代,现代城市中金钱和经济的影响力首次超过各种传统的社会身份,其重要性不断增长。