第五章 敞开之城:巴黎的林荫大道、公园和街道

路易十四绝不会浪费时间,他也绝不止步于眼前的目标。为了扩张法国领土,他发动了许多次战争,1667年为了争夺西属尼德兰的遗产战争则是其中的第一次战争。路易十四的多次征战重新定义了巴黎在法国的地位。1705年,第一位巴黎城市规划历史学家尼古拉·德拉马尔解释说,巴黎在此之前几乎“位于法国的边界”,而路易十四的一次又一次胜利后,巴黎移到了“王国的中心”。

于是,这位国王开始打造一个边疆国防体系。塞巴斯蒂安·勒普雷斯特雷·德·沃邦是历史上最伟大的军事工程师之一,他为法国边界围上一圈防御堡垒,其技术如此先进,很长一段时间里都被视作固若金汤。工程也耗费巨大。这样的国防工程,其开支几乎是路易十四在位期间巴黎、凡尔赛以及其他皇家宫殿等所有城市建筑总和的四倍。然而,如此巨大的花费,也使得路易十四能将都城改造成一座新的城市。他也因此成为第一位全面重构巴黎的法国君主。

在1669年和1670年,巴黎历史上最雄心勃勃的公共工程项目的基础工程启动。这是一个大胆之举,是巴黎发展的关键转折,也代表了世界城市历史上极具新意的思路。当时的其他欧洲城市,被堡垒城墙四面包围,几个世纪来一成不变,另一些城市,则是不断增加新的堡垒(比如1671年的荷兰哈勒姆),而路易十四则是决心重新塑造巴黎。

这位皇帝没有像很多人提议的那样,建造一堆杂乱无章的防御工事,而是宣称,法国在军事上如此强势,巴黎不再需要包围在层层防御之中。他下令拆除巴黎的所有城墙。部分城墙是他父亲在位时期建造的,而另外一些则建于14世纪,即查理五世在位时期。路易十四的这个决定,似乎对中世纪的巴黎敲响了丧钟。

路易十四统治时期,巴黎无须担心外族侵略。这个国家不断拓展疆界,又不断巩固这些疆界,保护巴黎免受入侵。直到1814年俄国沙皇占领巴黎以前,外国军队从未成功踏上巴黎的土地。

巴黎这个时期始于1670年,终于1784年。1784年,专门负责对进口产品征税的包税人建议路易十六建造一堵新的城墙,以控制进入巴黎的交通。而自罗马人建城到1920年间这115年是巴黎唯一没有围墙包围,没有对外封闭的时期。这个时期的巴黎是一座敞开的城市,这是当时的欧洲人无法想象的。

这位国王用平行排列的榆树替代了堡垒,被他称为“环绕城市边缘的树木堡垒”。这堵绿色的墙很快有了新的任务,那就是用作宽敞的步行道或者散步空间,宽度超过120英尺,如一位设计建筑师形容:“沿着直线延伸,一眼望不到尽头。”在此之前,从未有任何城市如此专注于打造这类空间,服务于民众的日常消遣。这种步行道对当时的人们来说,可以算是最宽敞的消遣空间了。

当时仍然年轻的国王汲取了新桥和皇家广场的经验,让巴黎每一个角落的居民有机会享用这座首都。1600年,巴黎尚未出现公共的步行空间。然后,随着新桥竣工,巴黎人见识了步行道,有了新的步行游览城市的体验,而后来的皇家广场则给巴黎人带来第一个用于消遣的空间。路易十四把这些理念运用到整座城市。到了1700年,巴黎已经成了史上最早的步行城市,步行不再是一种交通方式,而是一种娱乐。

这堵绿色城墙也让巴黎对乡村以及绿色的风景敞开。在18世纪80年代,税墙建成后,巴黎人抱怨城市被这堵墙封闭了,不再能欣赏城外的树林和田地了。

宽敞的步行道定义了路易十四时期的巴黎。在历史学家德拉马尔看来,这些步行道让巴黎成为“专营乐趣之所”,一座能让人们找到一切和现代都市文化相关的娱乐活动的平民城市,从歌剧到舞蹈,从购物到美食,一座人们只要街上走一走就能找到娱乐的地方。

早在1660年8月,在路易十四和新娘返回巴黎之前,他对这座城市便有明确的构想了。在那之后约六个月,他开始规划他统治时期以及内战之后的第一个重大节日,并且将皇家广场纳入这次庆典。人们预计,这将吸引无数观众。一位记者估计当时约有十万以上的人观看国王“收复”巴黎。当时羽翼未丰的国王决定,巴黎需要大改造,且“立刻执行”。他在3月15日颁布法令,规定所有通向皇家广场的路线“全面开放”,以此保持入口“畅通无阻”。这位国王想要确保参加庆典的人能够饱览广场的景象,以及交通顺畅。这份1660年的谕令也凸显了路易十四城市规划的风格:城市对外敞开,街道两边加宽。

1661年,马萨林去世后,路易十四掌握了更大的权力。到了1665年,他和掌管皇室财政的让—巴蒂斯特·科尔贝尔找到了新的思路;在之后的近二十年,他们一直配合得天衣无缝。在合作之初,科尔贝尔写信给国王,阐述了他的君权理念,并探讨了后世如何评价君主的标准。当时,路易十四正热衷于在凡尔赛兴建宫殿,科尔贝尔提醒说,凡尔赛宫只能是他的私人“游乐宫”,仅仅是个人乐趣。要想成为明君,名垂青史,应该专注一件事,那就是实现“宏伟大业”,以及能够衡量“宏伟大业”的两个因素:“令人称奇的”军事胜利,以及让巴黎成为新时代罗马的“伟大公共建筑”。

尽管国王完全没有停下凡尔赛工程的意思,他对巴黎还是投入了大量精力。他将巴黎的城墙改造成绿树成荫的步行道。在路易十四长久的统治期间,有许多宏大的都市工程,然而无论在规模、历时,还是长远影响上,都没有哪项工程能比林荫大道更体现他对这项宏伟大业的投入。

改造工程于1669年启动,原因诸多。此前一年,国王的亲信,高等法院的法官兼顾问克劳德·勒佩勒捷被任命为商会会长,也就是实质意义上的巴黎市长。同一年,当时最具才华的建筑师弗朗索瓦·布隆德尔(François Blondel)从西印度群岛(路易十四派他去西印度视察法国在新世界的财产)回到巴黎。布隆德尔是法国重大军事工程和民用工程的建筑师,后来成为巴黎的首席建筑师,也是法国皇家建筑学院的首任校长。自1669年起,布隆德尔掌管巴黎城市的公共工程。在科尔贝尔大力支持下,以及在国王、市长以及专家的协同努力下,旧城墙改造成绿色步行道的计划得以成功推行。今天世界大城市里的每一条公园道路,每一条大道,追其根源,均来自巴黎在1669年奠基的绿色城墙。

参与这项工程的人都清楚工程意义重大。如果只是说他们留下了不少书面记录,那么对于他们留下的大量谕令、委任书、法令,以及出版物来说,将失之公允。在巴黎的历史上,还没有任何一项城市工程能够引发如此狂热的出版大潮;而现代城市在早期的发展历程中,受到如此详细研究的也寥寥无几。

这些开发者很快就意识到,只有将环城大道融合到四通八达的街道网络中,这条大道才能充分发挥它的功能。长期看来,巴黎城墙的变化也因此引发了城墙内整个城市的规划变革,形成了系统又综合的城市总体规划。这也是巴黎第一次大规模且有计划的改造。

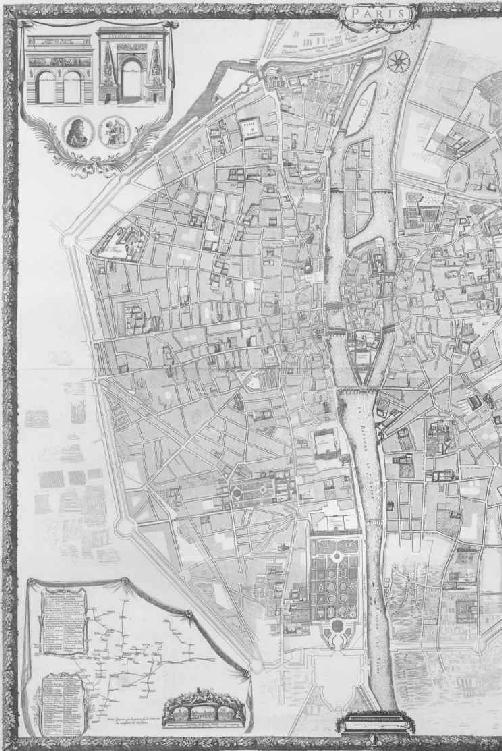

路易十四在1660年“收复”巴黎时,其布局仍然是中世纪时期的,大多数街道其实只是小巷,又窄又暗。在布劳恩创作于1572年的地图(图1)中,可以看到这些前现代街道的有限功能:这些街道只允许居民和邻居互通有无。事实上,在17世纪,法语单词rue(街,道路)指的是“任何房屋之间或者墙之间的走道”。17世纪后期的字典明确表示,“街道”的定义已不同以往:“在巴黎,旧有的走道被打通或者加宽。”这些字典进一步建议读者,“在巴黎城里应该多走走大路”,不到一百年,巴黎的重建过程让街道的概念发生了改变。

16世纪晚期,当巴黎市政府首先提出要修建更宽敞道路时,15英尺以上的宽度在当时看来算是宽阔的。到了1700年,法国皇家建筑学院开始确立新的标准:学院成员决定,21英尺的宽度是“绝对最小值”。几年后,德拉马尔指出,“巴黎街道的平均宽度为30到32英尺之间”。

图1 在1572年版的格奥尔格·布劳恩地图中,16世纪巴黎的巷道仅能满足邻里之间而非整座城市范围的走动

亨利四世只为巴黎增加了几条街,而这些街道并没有服务到更大范围的巴黎,他的孙儿则是下令建造了一个个都市单元,使巴黎从中世纪城市转型为现代城市。17世纪70年代,在皇室的指挥下,一系列类似并且互相关联的工程诞生,这些工程都能证明,路易十四和他的规划团队已经有一条街道的模板,并且在如何使巴黎市区交通流畅上,也有自己的构想。每一道谕令都专门涉及一条街,即官方认为“太狭窄”“宽窄不均”“不够笔直”的街道。巴黎上下,一条条街道被打通,调整宽度(同一条路,同一宽度),定线(“建筑立面调整成直线”)。不同的街道互相连接到一起,新的街道建成,形成轴线,保证城市“两方向都能同时通过车辆”,以此“缓解拥堵”。在那些能够促进“商品和物资运输”的新街道上,新的工程正开展着,“方便巴黎人的生活,促进城市商业”。

19世纪巴黎第二次大改造中,城市遭到全面破坏。也许17世纪的这次城市大改造过程中最令人赞赏的,是没有带来类似的破坏。17世纪巴黎的建筑师有更多自由发挥的空间。对这座人口众多、年代悠久的首都,他们不需要像19世纪的同仁那样,以现代化和都市重生的名义摧毁、再建。相反,多数情形下,他们能够在空地上新建房屋。不过,即使一些建筑阻碍他们执行规划,他们也会再三考虑,尽可能采取两全其美的措施。

碰上必须拆除公共建筑的情形(也即历史建筑保护的难题),巴黎当时的建筑师会仔细研究,以确定这些工程的建筑亮点。因此,因为圣安托万大门的双大门上有16世纪著名雕刻家让·古戎创作的“精美的浅浮雕”,其中一座拱门上有“独特的设计”。布隆德尔决定拆除一座,保留另一座,这种新旧结合得到了广泛的赞誉;一位18世纪的巴黎城市史学家认为这是“巴黎最成功的大门”。

此外,在那些需要拓宽的狭窄街道上,城市的检测员也得到命令,留心任何“尤其古旧”和(或)破旧的房屋;如有发现,便抓住机会将这些危房拆除。未发现这种情形的,则让街旁的居民搬离,并委任专门的机构,决定补偿房主的力度。有些情况下,房主会试图反抗拆迁活动;但他们绝无机会阻挠巴黎的现代化转型。

到了1672年,街道拓宽这种起初用来改善交通的做法获得了一个新的名义:“国王陛下希望为巴黎这座城市增添色彩”,“将巴黎改造成法国最美丽的城市”,并且“全面打造世界第一名城”。自此以后,美学和实用主义的考虑相结合,驱使着这座城市的再造工程。

这种综合考虑十分显著地改善了巴黎的街道。在17世纪以前,巴黎几乎看不到一条铺着大卵石的道路。在17世纪,用卵石铺路成了一种惯例,而这种石头也有了专门的尺寸标准(7到8英尺正方,8到10英尺厚),并产生了后来一直被视作典型巴黎风格的大卵石。

自城建初期起,这些大卵石便发挥对巴黎之美的关键作用。在17世纪60年代前,巴黎市政府只是简单地鼓励私人房主清洁家门前的地方。但是到了1665年11月,媒体报道中出现了官方的街道大扫除的动员:“四千多人开始打扫我们这座美丽的都城。”新闻记者阿德里安·佩杜·德叙布利尼说,国王在战事途中抽出时间,视察巴黎规划工程进度,并且决定进行这次扫除工作。次年,另一位记者则是宣称:“现在,路面的大卵石明亮光滑。”

他还说,在国王巡视街道的时候,对明亮光滑的路面“大为赞许”。然而,国王的这次视察并非特例:在总体规划执行的这些年里,有多位记者记录,看到国王像巴黎平民那样“徒步走遍整座城市”,以保证巴黎可以成为“人人都能怡然自得地行走的”城市。

如果缺少了步行道这种现代城市最明显的标志,国王的宏伟计划就难以实现。尽管步行道在新桥上的首秀取得成功,这个概念却没有很快在巴黎的街道上得以实施。不过,这个新发明也未遭人们遗忘。

法语单词quai今天仍然指代塞纳河的河畔地带。这个词最早出现于1636年。当时圣路易岛的建设正值鼎盛时期,巴黎市政府正讨论这座新岛对面的巴黎右岸,并且宣布在右岸增加一条由石块铺就的道路,既可以发挥实用功能(尤其是装卸由水路运到巴黎的商品),也可让巴黎人能“轻松自如地散步”,同时欣赏河边风景——包括这座新建的小岛。对这片新的空间,他们命名为“修士码头”。1636年,这块河岸地带仍然未经开发(见第四章,图2)。这个新词汇“河畔”则表明,当时的人们已经发现河畔的重要性。事实上,在17世纪,每一片河畔地带开发之后,便产生了用于沿河散步的空间。

起先,这些塞纳河边专门留给行人使用的空间被称作banquettes,类似新桥上抬升的步行道,或者marche-pieds(“走道”)。1704年10月,国王下令,调整卢浮宫附近的格雷努耶码头,并且在上面铺设石块;这份谕令还提出建造trottoir(人行便道),也就是在这里首次出现并且后来很快成为步行道的法语词汇。1707年8月,当国王下令建造奥赛码头时,计划中也提出建造约9英尺宽的人行便道,以“提供居民一片散步的空间”。

当巴黎的改造工程到达鼎盛时期,另一位建筑工程师,也就是布隆德尔的徒弟皮埃尔·巴勒也被委以重任。巴勒很快担任了巴黎首席建筑师。此人先是在环城大道附近修建一系列雅致的街区建筑,包括今天的巴黎丽兹大酒店,此后事业飞黄腾达。1672年,巴勒几乎是走遍了每一条街,视察过每一座房屋,评估当地的基础设施。在路易十四的命令下,他和布隆德尔一起开始绘制新的巴黎地图,以帮助协调这座城市越来越宏伟的规划。

他们的地图即今日人们所知的巴勒—布隆德尔地图,这幅地图很好地记录了巴黎发展历程中的重大时刻。当时的人称赞其为最精确的地图,这种精确的原因很简单。对地面的房屋及其他物体进行评估时,巴勒发现,在“过度臃肿的城市中心”,绘制地图十分困难,因为绘图人必须“测量一些无法测量的直线”。因此,他发明了新的“几何工具”,命名为“pantomètre”,一种能够测量所有物体的工具。

不过,巴勒设计这幅新地图的目的,远远不仅是测量。早在制图前期的考虑中,各方都认识到,需要直观地呈现巴黎发生的变化,包括地图上已经竣工的,正在施工的,还有仍处于规划阶段的项目。他们需要借此保证,随着工程不断向前推进,一些最初的计划仍能够醒目地呈现。

地图通常会以各种方式融合现状和理想的状态;比如,制图师也许会呈现一些夸大的特征,以此起到突出效果。《巴黎地图,包括美化城市、更加便民的公共工程,以及国王陛下期待的一些工程》,正如巴勒和布隆德尔的地图标题所揭示的,两人的地图上是不同状态的特殊结合:即巴黎的现状和巴黎未来的形象。这个标题也明确表明,巴黎在这次重塑过程中,不需要破坏现有的版图。这座巴黎人所知道的巴黎,将在城市周围或者现有的建筑之间增加新的都市区域。

在这幅描绘皇家广场和周边地带的规划图中,巴黎当时和未来的状况十分清晰。暗色的实线表明现有的街道,许多都是近期建成的,用于连接广场和新建的步行道。广场的右后边,在城市的边缘,暗色的双重线表示在旧城墙的位置种植的树木。上左位置,单色的虚线则是代表围墙的另一部分,以及将其连接至玛莱区的新街道。这里的公共设施已经规划完毕,但尚未实施。

在巴黎的市政厅陈列了一幅这样的地图,其目的是征求大众意见,了解巴勒所说的国王的宏伟构想或者巴黎总体规划是否受到认可。

这幅地图的影响范围远不止市政厅。如此多的人想要瞧一眼巴黎的总体规划,以至于在1676年8月8日初版后一个月,第二版地图也出现了。这幅地图不断地被人们重印,而巴勒和布隆德尔也不断地对之进行更新,一直到1686年初布隆德尔逝世。

所有参与工程的人,从国王到建筑师,都用文字描绘地图,往往充满丰富的细节。这形形色色的描述尽管针对不同的读者,表达的目标却是相同的,即宣传这座城市的再造过程。每一种描述也在宣告,巴黎即将迎来新的时代:这座城市之所以伟大不仅仅因为它的面积广阔,而因为它向外敞开,还因为它的“公共工程多于世界上所有城市的总和”。

这些评论也专门强调护城绿化带的重要性。描述中,这种“城市令人愉悦的环城大道”或者“公共的步行空间”是“美化”巴黎的关键。这条环城大道也成了“伟大构想”的核心要素。

他们的描述中宣传的成分居多。布隆德尔形容这个环城路为“世界上最重要的公共工程”。巴勒十分肯定这“环城路无可匹敌”。路易十四的喉舌团队在此发挥了重要作用。1676年夏天,巴勒和布隆德尔的地图出版,地图上的图像还附带着两份由国王亲笔签名的文件。其中一份写道:“古罗马人相信,只有为帝国征服更多领土者才有资格改造罗马;……鉴于法国的边界已经越过莱茵河、阿尔卑斯山、比利牛斯山,路易十四能名正言顺地昭示天下,为他的首都增加一条美丽的新环形道。”另一份则是这样结尾:“巴黎公共工程规模之大,外形之美,今日的各国人民,未来的子子孙孙,皆可领略法兰西之宏伟,太阳王之英明。”

图2 为了指导巴黎的新一次规划,路易十四在1676年发布了由巴勒和布隆德尔绘制的地图。这幅地图陈列于巴黎市政厅,一直使用到1715年

图3 巴勒和布隆德尔用黑色的实线表示现有的街道,用淡色的虚线表示已经规划但尚未动工的街道

大量证据表明,国王和市政官员都十分重视这幅后来人们所简称的“地图”。在1684年11月4日的皇家法令中,国王对建成的步行地带表现出明显的赞许。另一份1704年10月的谕令表明,巴勒和布隆德尔的地图仍然是国王绝对的参考材料,因为国王曾责备市政厅官员没有完成地图上标出的工程。在1715年12月的一份由“路易十四和摄政奥尔良公爵”联合签署的告示显示,尽管“殿下要求绘制巴黎地图,以便我们能够时刻谨记他的愿望”,1704年的谕令的任务仍未完成。1715年9月,路易十四去世后三个月,巴勒和布隆德尔出版地图后四十年,这位国王的继任者仍然将“地图”视作官方的巴黎规划蓝图。

那些反复提醒人们瞻仰这幅地图的文字也表明,即便太阳王本人极其想要迅速改变城市的面貌,现实也无法如他所愿。理论上,建立一片广阔的消遣空间轻而易举。原有的壁垒可以迅速变为碎石和尘土,碎石可以填补护城河,而原本用于巩固壁垒的泥土则可用于种树。但是,工程规模如此之大,建筑师一路上总是碰到障碍,且在这次规划中,障碍可谓不小。比如,在17世纪80年代初,在建筑师们的工程进行到右岸步行道的中间点时,也就是今天靠近加尼耶剧院处,他们向路易十四汇报了路面上的小丘:“许多块土墩都需要推平。”

他们所提到的这些土墩外形巨大,即17世纪的绘画里的小山丘,最高的部分甚至建有房屋;丘顶上是一排风车。事实上,这些山丘是大型的垃圾场或垃圾堆。在巴黎还有围墙防护的时候,许多居民就是简单将垃圾往墙外一扔,眼不见,心不想。几个世纪以来,这些土墩不知不觉地堆高了起来。后来城墙被推倒,路易十四表示这些土墩“对散步在环城大道上的人而言,大煞风景”,于是很快颁布命令,借此改变巴黎人久积的陋习。每个社区必须专门指定巡查员,并由巡查员直接向执行环城大道的负责人汇报。这些巡查员通常会反复走动,确保“周边不再有任何垃圾”;任何人乱丢垃圾,一经发现,罚款五百里弗,并且扣留房屋和马车——而那时候大户人家的主厨,年薪大约是300里弗。

此外,还有一些维护问题。巡查员会留意一些不利于轻松散步的坑洼地段,并且填补这些坑洼处。如果发现气味不对,就会增设排水系统。另外就是新种植的榆树。这些看管榆树的人主要负责两件事:一类就是留意擦过树干、留下划痕的马车;另一类就是马匹啃咬柔嫩的树叶。政府因此发布法令,发现“破坏树木”行为者,罚款处理。

此外就是如何进入环城步行道的问题。从1670到1671年,法国宣布建造几条新街道,以皇家广场为起点,连接至圣安托万门附近的环城道的最初延长段(图3)。随着环城路不断延伸,道路两边也建起了新街道。1672年4月,规划团队主要考虑的是从玛莱区北面(靠近今天的斯特拉斯堡—圣丹尼斯)到环城道的入口,到1700年6月,路易大帝广场,即今天的旺多姆广场,也进入城市版图。对这座新广场和周边街道网的规划也正在进行,以“方便这个地区的居民进入环城步行道”。从这幅18世纪初的地图(图4)上能看到,新广场后面是长长的环城步行道,便于从广场进入步行区域。

图4 1728年出版的德拉格里夫地图上,能够看到路易大帝广场,为路易十四在位期间新增的最后一座,即今日的旺多姆广场。从广场到当时新建的环城大道,距离等同于从广场到杜乐丽花园

建筑师认识到,在一些情形下,不得不拆除现有街道以进行大规划。1679年10月,巴黎市政府和巴黎当地的一位画家路易·迪梅尼签署合同,规定,“对街角的半身像进行维护。且每拆除一条街道,街角就竖起一尊半身像”。英国人马丁·利斯特解释说,这些头像是“路易大帝的半身像或头像”;每当路易十四抹去巴黎的一部分旧迹,他便用他的肖像纪念这次行动,以此产生一片关于记忆的风景。

路易十四时期,许多外国人到访巴黎。也许最有异国风情,在当时引起巨大轰动的,是1686年8月的一群游客。这些被称为“暹罗大使”的人,是暹罗国王帕拉·纳拉派出的贵族和公务员代表团,作为国王向西方开放计划的一步。这些大使的一举一动都被当时的媒体所记录。因此,今天的人能够看到,当大使们到达巴黎市政厅时,巴黎人向他们展示精致版的“地图”。这些人漫步在环城大道上,曾一语中的地评论说:“这项工程完工后,必将成为巴黎的宝贵财富。”然而,在1686年,工程离完工还遥遥无期。

也是到了17世纪与18世纪之交,位于塞纳河右岸的环城大道的前一半才临近竣工。在左岸也将建造一条平行的路段,同样的规划正在进行中。突然,这些规划者们(这时的规划者已经是另一批人了)遇到了最艰难的问题。这个问题出现在巴黎左右两岸位于巴黎西边角的会合处。今天,这里也是巴黎风光最好的区域,右岸有协和广场,左岸有荣军院,两座建筑周围都有庞大而复杂的公共建筑。然而,在1700年,这片宽阔的地带的开发才刚刚起步。

当城市的建筑师们抵达这个关键的节点,他们发现,“宏伟构想”难以继续:必须大范围地重新绘制“地图”。此外,1700年的建筑师不同于他们的前任。他们没有选择宽阔的街道去连接环城大道和城市中心,而是偏好延伸力强的主干大道,尤其是两种超级宽阔的街道:林荫大道和大街。这两种街道自此也成为巴黎乃至法国城市规划的标志。

这两个词在法语里都不是新词。不过,在1700年,这两个词都产生了新的用法。Boulevard(林荫大道)来自荷兰语的bolwerc,后来成为英文中的bulwark和法语中的boulevart或boullevers。这个词属于军事术语,用于形容各种类型的防御工事,尤其是防御性的棱堡或者城墙。在巴黎,城市的城墙原本在每一间隔用boulevarts巩固:从德拉格里夫修士的这幅在1728年绘制的地图上,可以看到圣安托万大门和皇家广场附近的“grand boulevart”。当环城大道工程启动后,这些棱堡就失去了原有的作用。很快,boulevart就变成了boulevard这个用来形容位于巴黎右岸的这段环城道,也就是后来人们所知的“林荫大道”。

图5 德拉格里夫这幅1728年绘制的地图显示了巴士底狱附近的“bigboulevart”或“bastion”。从巴士底狱向外延伸的暗色双重线则是代表后来被称为“boulevard”的林荫大道

在17世纪的大部分时间里,advenue指的是人们进入一个地点的通道。到了17世纪末,这个词语有了现代的拼写方式,以及新的定义:“两边种有树木的走道。”最早的几条大街,出现在地图中需要重新规划的区域,也是在那里,最具神话意义的香榭丽舍[9]大街诞生。

17世纪60年代末,当路易十四的景观建筑师安德烈·勒诺特雷对杜乐丽花园进行扩建时,许多和该花园相关的文件都称这条大街为“杜乐丽大街”。到1709年,这条大道有了新的名字,即“香榭丽舍大街”。这幅由德拉格里夫绘制的地图(图6),是最早称其为香榭丽舍大街的。图中,大街被描绘成连接现有城市景观(最右边,杜乐丽花园的边缘清晰可见;往北则是圣奥诺雷郊区路)和巴黎向外扩张的林地的要道。

每逢周日或者假日,香榭丽舍大街和邻近地带就被用作现代城市公园。就像一本巴黎的游客指南所说,巴黎工薪阶层也开始享受由树木和绿草环绕的假日。

从地图上也可看到,塞纳河对岸的荣军院也有几条呈放射状的宽阔干道。这些干道不是大街,而是“新林荫大道”,以此区别于右岸的“林荫大道”。自此,“大街”和“林荫大道”成为近义词。

到了1707年,布里斯的游客指南告诉读者,路易十四的绿色城墙“毫无间断地围绕巴黎延伸了半圈,供人散步”。人们可以从位于圣路易岛对面的河岸出发,然后经过巴士底狱,观赏左边的皇家广场;也可沿着玛莱区,靠近旺多姆广场,然后到达圣奥诺雷大门,通向香榭丽舍大街。尽管这离路易十四1670年的设想差距甚远,却已经成为非常精致的长距离步行道,至今仍在使用。

图6 德拉格里夫这幅于1728年绘制的地图最早提到新建的香榭丽舍大街社区以及社区从“星形广场”辐散的人行道

在那时,巴黎人已经创造了一个新词汇“在林荫大道上”。他们频频使用这个词汇,就像我们今天所说的“散步在路上”,指代一个适合散步、令人愉悦,且也多个方面放松身心的地方。巴黎人走“在林荫大道上”,欣赏这条绿色步行道上新建的华丽住宅,并“倾听来自巴黎歌剧院的时下热门歌剧”。巴黎人也去那里“呼吸新鲜空气”(1715年,路易·利热到达巴黎的第一天就有此体验),甚至带着“散步有益健康”的信念前去散步,这信念在当时也是不断深入人心。

这一切都表明,林荫大道绝不是普通的城市干道。巴黎人走在上面,主要是随意游逛,而大道本身却发挥着远多于普通街道的功能。林荫大道是巨大的秀场,上面的行人各自展示着自己,也欣赏着各种各样的美丽景色。欧洲城市最先出现这种消遣产业,早期的林荫大道的作用尤其重要。

出现在巴黎的城中心的越来越宽阔、越来越普及的大众花园里,那些让林荫大道的体验如此流行的活动也蓬勃发展。这些公共花园中,专为巴黎居民放松身心的日常娱乐活动也因此形成。

巴黎的这些花园起初规模不大,但是到了17世纪末,已闻名欧洲各国。1606年,玛丽·德·美第奇女王下令种植四排平行的榆树,因此启动了王后大道。这种宽阔的步行道位于塞纳河右岸一片直到18世纪才完整并入城市的区域。17世纪初,这原本是坐在马车兜风专用的,而当时的马车是个人身份的象征。这条道路中央如此宽阔,可供五辆马车并行;路中间也有专门用于马车调头的环形区域。由于两边都是深沟,且步行道两端设有铁大门以控制人员进出,这个花园当时只能勉强算作公共花园。在1628年建造该花园的谕令中,路易十三宣布这个花园仅为皇室御用,只有宫廷人士不使用的时段才可对公众开放。

这条林荫大道提供的娱乐活动无疑属于上流社会,当时只有少数非富即贵者能够买得起或者租得起马车。那些人使用这种当时新出现的交通工具,显摆自己的马车,或者欣赏他人的马车。由于这已成为如此不可或缺的消遣活动,这条大道的主干道经常陷入拥堵。17世纪40年代有两位荷兰游客曾称其为“严重的马车拥堵”。到了该世纪后期,随着马车不断普及,这条王后大道上能同时驶进700到1000辆马车,从其产生的拥堵中脱身,往往需要数小时之久。这条大道上也产生了其他娱乐,为堵在路上的人们增添乐趣,有在马车之间卖水果和糖果的小贩,也有传递情书的信使。这条王后大道只向以马车为主要出行工具的社会精英开放,以此产生了享有奢华马车一族的小群体。

日后,这条王后大道也成为一种代表巴黎特色的公共展示空间的样板,提供城市空间和娱乐活动。1662年4月,有报纸报道,在下午六点,路易十四在巴黎中心干道上散步,身后“七辆装饰华丽的皇家马车跟随”。记者称,这种景象“也只有巴黎能够看到”。当时的人指出,这条大道上“放眼望去,皆香车宝马”:“巴黎所有美丽的事物都来到这里,向人炫耀。”这里也成为巴黎最早的展示场,所有闪亮、显眼和新颖的东西都会呈现于此。

绿化工程首次成为统治者城市愿景的中心任务。然而,在这种背景下,这条大道对路易十四而言,仅仅是热身运动。在这个巴黎总体规划诞生的17世纪60年代,国王不仅仅选择在1662年4月的一天视察王后大道,还启动了另一个巨大的公共工程,即杜乐丽花园。在新闻记者夏尔·杜弗伦斯尼看来,杜乐丽花园、王后大道,以及环城大道让巴黎在18世纪末成为“公众漫步空间的诞生国”。

杜乐丽花园也经历了由小到大的发展过程。1564年,亨利二世的遗孀,摄政女王凯瑟琳·德·美第奇在杜乐丽宫前的一堵墙后建造了一座私人花园。后几十年,这个花园四处扩张,融入周边的城市景观。然而,也只是到了路易十四给安德烈·勒诺特雷这位卓越风景规划师主导权时,这里才成为今天为人所知的杜乐丽花园。勒诺特雷将原来的花园拆除,取而代之以台阶和用以散步的区域,这些台阶和路今天仍然连接着杜乐丽花园和卢浮宫。

图7 佩雷勒兄弟制作的杜乐丽花园版画上,可以看到花园的不同区域有不同的用途:宽敞散步区域,大群的人聚集;而情侣则是在人行道上漫步

从这幅名为《今日的杜乐丽花园》的版画(图7)上,我们能看到大改造后的花园建筑群。这幅图也强调了新的花园和王后大道的显著区别。王后大道专供富裕阶层坐在马车上消遣。尽管杜乐丽花园的中心人行道足以通过马车,但是从这幅图中可以看到,路上完全没有马车。相反,正如后来卡拉乔利侯爵指出,巴黎人“从马车上下来,用双脚”在杜乐丽花园漫步。在此之后,杜乐丽花园成为巴黎第一座真正意义上的公共花园,并成为全欧洲公共花园的蓝本。卡拉乔利还补充说,“看到不同年龄,不同行业的人享用这座壮美的花园,让人大饱眼福”。(沃克斯豪尔花园,也就是杜乐丽花园在伦敦的同类,也是在17世纪60年代中期出现,当时还是普普通通的新春花园;这座花园的潜力得到认可,也是在1729年易主后才实现。)

这幅图中,花园的每一个区域都有特别的功能。散步区域和中央人行道上,一大群人正在参与社交活动,而夫妇和独行者则是光顾更适合私下交流的人行道。这样的场景布局,似乎能够鼓励人们随心消遣。可以看到,一些人坐在草坪上,一些人坐在倒影池边。这幅场景图也表明,无论男女,在这座新花园里互相交流时,都能轻松愉悦:男男女女齐肩并行,对从未在自己的国家见过女性出门散步的外国游客来说,可谓大开眼界。即使过去三百五十多年,今天的杜乐丽花园仍然发挥着当时的功能。

早期的旅游指南会单独详述杜乐丽花园的游玩价值。这些书能让读者意识到,在这座巴黎最大、最受欢迎的公共花园里,有着形形色色的消遣活动。

这类指南书的作者首先会告诉读者,在一天的不同时段,花园发挥着不同的功能。其中一本指南书建议,“想要一对一私下见面的”,可以选择下午进入花园,游人相对较少。而其他时段,花园里散步的人数以千计,气温升高时尤甚。比方说,赛维涅夫人形容在1671年4月的温度“足以致人死亡”,当时她一天能在花园里待上好几个小时。

另一本指南则建议,傍晚的巴黎天气燥热时,游客可以和巴黎人一起,到咖啡馆“喝一杯柠檬水”解解热。这些咖啡馆通常是“点亮灯,满地摆放”,借此吸引顾客。这类咖啡馆延续着投石党运动时诞生的传统,当时勒纳尔的家是反对派贵族的聚集地。杜乐丽花园的这些咖啡馆也是最早有贵族用餐的公共场所,也是最早有妇女出现的公共场所。这也是休闲产业的鼻祖,这类产业后来逐渐发展,满足许多人的需求,这种需求在18世纪的观察家看来,就是“来到杜乐丽花园,散步打发闲余时间”。

杜乐丽花园也产生了另一种大众消遣活动,那就是以展示高级时尚为主的娱乐活动。当王后大道上有人坐马车或散步,那里的人就能看到马车,但多数情形下难以看到车里面的人的穿着。然而,正当巴黎的奢侈品产业也真正得到发展的同时,勒诺特雷的改造,也让杜乐丽花园成为巴黎人气最旺的花园。当巴黎人穿着最新样式的服装和配饰,步入这座花园,他们也向大众展示这种巴黎的风格,其程度与力度也是史无前例。从那时起,任何正常人,在最显眼的地方穿新款服装经过,总能带起一股新潮流。现代的时髦,走红毯,其起源都来自17世纪70年代出现的每日巡游。

到了17世纪80年代,勒诺特雷刚完成他的改造不久,旅行指南书的作者们便开始编写新的理由,吸引人们游览巴黎。夏尔·勒梅尔在1685年出版的作品中写道,“成批的外国游客聚集于杜乐丽花园,因为这里能让人见到最新的潮流”。

那些纷纷前往杜乐丽花园的游客想要学习的,也许不仅仅是每日巡游里最新的服装样式。这些打扮新潮的人也代表着欧洲城市发展的新方向。在局外人看来,这些走在一起的人似乎互相认识,来自同一个圈子。因此,杜乐丽花园也促使产生了一些被各界熟知的时尚圈子。他们的风格往往是圈外人热衷模仿的对象。

种种发明产生,帮助那些无法频繁光顾杜乐丽花园的人实现这种模仿。旅游指南书第一次讨论这座花园对时尚的影响时,一种名叫时尚样片的新型版画也在历史上首次大规模发行。17世纪80年代和90年代,巴黎产生了成千上万种时尚样片,描绘了时下的时尚潮流。

图8由尼古拉·阿尔努创作,突出了女士服饰上的条纹布料,并且有几尺拖在身后。在1686年后下半年,媒体大量报道暹罗大使们的巴黎之行,而报道中,大使们经常穿着条纹布料的衣服出现;1687年,当这幅画大量流传时,对巴黎的布商来说,可谓是丰收之年,凡是条纹布料,都可大卖。阿尔努强调说,这个场景来自“杜乐丽花园”。外国游客想要模仿这种风格,就会将这种布料当作一种追随主流的途径。创作这种时尚样板的艺术家大力普及了杜乐丽花园体验的精髓,他们将服饰放在一个特定的情境下,借此为这样式带来活力。

这幅图像也推广了属于高档时尚的饰品,而这种饰品当时已经成为奢侈品产业的高盈利领域。图中的妇女颇有风姿地握着扇。在当时,扇子已成为欧洲各国女性的宠爱,而当时的法国厂家也将占据绝对主导长达一个世纪。这位女贵族袒露肩膀,头发盘起,露出了项链和耳坠。

她的手腕挂着新颖而昂贵的挂表,表面显示4:55,似乎表明她正在等人“私下一对一交谈”,而当时花园也没有十分拥挤。在这幅画中格外突出的,还有杜乐丽花园游览体验的另一大特色,即当时新增的花园休闲凳。

图8 尼古拉·阿尔努这幅1687年创作的绘画中,贵族妇女坐在杜乐丽花园的木凳上。凳子是前一年增设的,共有101条

1678年10月的皇家账本记录里,有一笔款项支付给一位名叫勒巴尔比耶(Louis Le Barbier)的巴黎木匠,用于购买八条专为“杜乐丽花园”设计的木凳。这也是史上最早的公园长凳。尝试使用这种长凳,在当时取得了巨大成功。1686年,在阿尔努创作《长凳上的女士》之前,另一位名叫皮埃尔·介朗的木匠“以4里弗的单价,额外制作101条长凳,投入杜乐丽花园”。其成本甚至还不到一个贵族家庭每天肉类开销的一半;尤其是考虑到这笔轻微的投资的长远回报。

全部三条步行道上都装上了图9所示的长凳。长凳让人们在那里展示自己的着装打扮。它们对特别的时尚圈的形成发挥着至关重要的作用。正如阿尔努的版画所示,这些长凳是理想的展示所,人们可精心装扮,炫耀时髦的装束。正如尼古拉·博纳尔的图画所示,这些长凳还能鼓励人们参与新的休闲活动,而这类活动又使得其活动者格外显眼。这幅画中的女士正带着小狗散步;狗和这些新的长凳能让她们更好地在公共场合亲切交谈或调情,对外国人来说,这在巴黎以外绝对罕见。

针对这类新的公共行为的准则也很快诞生了。安托万·库尔坦所著的《巴黎上流社会举止礼仪见闻录》,一时成为最畅销的礼仪手册。该书囊括了从餐桌礼仪到个人卫生的各类话题。最早的版本诞生于1671年,也就是勒诺特雷对杜乐丽花园改造的那一年。该版本有六页专门探讨公共空间里散步的规矩。比如:同行者想要坐在草坪上时你是否应继续散步(答案是:不能);再比如,等你即将走完步行道后,如何正确地转向。

这本书的1702年版中,这部分的篇幅是原来的三倍。这足以证明,在公共空间散步这项活动,在“宏伟构想”实行的几十年里越来越举足轻重。书中也引进了一些新的规则。比如,男士散步途中遇到女士时,不得亲吻对方脸颊,除非女士“伸出脸来”,而即使这样,男士也只能“凑近头发为止”。

图9 尼古拉·博纳尔的作品展现了几位打扮时髦的巴黎人在杜乐丽花园一角私下谈话和开玩笑的情景

库尔坦的手册很快就被翻译成英文(至少有六种英文译本)、德文、意大利文、荷兰文,甚至拉丁文。这本书的成功也说明,当时许多外国人很有兴致研究杜乐丽花园的时尚人物。多亏了这本手册,全欧洲的人都学会了巴黎式散步,还有巴黎式飞吻。

库尔坦给人造成一种印象,仿佛每一位穿着优雅的漫步者都是贵族,来自“上层社会”。他的礼仪指南存在的理由,是告诉人们,任何人都可以模仿贵族的模样,并且被当作上流社会人士。许多评论人士认为,杜乐丽花园让许多之前十分罕见的现象变得再平常不过。有些人看似派头十足,谈起穿着头头是道,事实上却没有一点贵族的血统。1684年,皮埃尔·亨利指出,巴黎散步的一些女士,穿着“贵气”,其实只是一些炫耀“华丽服饰”的布尔乔亚。路易·利热对他的读者们则说,“许多商店的女店员会让你误认为是贵族,而许多布尔乔亚则被当作是爵爷”。那些出现在新桥上的不同的社会阶层,到了巴黎的公共花园就难辨身份。

不久,许多作者开始探讨这种由公共散步场所带来的社会身份模糊。这也证明,无论是对贵族还是布尔乔亚,对巴黎人还是外国人,这现象不仅仅是散步体验的构成部分,也是这种体验所带来的新鲜感和乐趣的构成部分。

当时阅读量最大的法国报纸《风流信使》(Le Mercure galant)频频报道杜乐丽花园发生的故事。1677年7月的一期讲了两个臭名昭著的人的故事。其中一个“让别人称呼他‘侯爵’,而他的外表和举止确实让人信以为真”;另一个人则“刚刚跻身巴黎高等人士的圈子”。日复一日,这两人混迹于杜乐丽花园,希望别人当他们是贵族。次年7月,报纸上刊登的一则故事讲述了一位真正的贵族妇女。这位女士喜欢以低调的穿着现身花园,以此“享受小小的乐趣”。她假装自己是来自外省的布尔乔亚,不了解大城市的规矩;而那两位巴黎人却信以为真。他们主动邀请带她去歌剧院,教她种种礼仪,最后却惊讶地发现,“仆人和豪华马车”等候载她回家。

1698年,在巴黎逗留多日的英国医生马丁·利斯特回国前,一位贵族妇女恳请他说出“最爱的巴黎景点”。他的回答则是:“6月份晚上八点到九点的杜乐丽花园。这个时段,[我]找不出哪里比这里更加惬意的地方了。”1718年,久居大都市的玛丽·沃特利·蒙塔古夫人强调说,杜乐丽花园比伦敦任何公共娱乐空间都更加“精致”。

巴黎的环城大道到了1761年才彻底竣工。直到在位末期,路易十四的继任者路易十五才看到这项九十多年的城市规划接近尾声。但是这个结果却很好地证明,把陈旧的防御体系改造成庞大精细的绿色空间,实属明智之举。有了这条环城大道以及其融入城市的设计,巴黎城内著名的花园不再孤立于城市规划之外,而是成为其不可或缺的一部分。巴黎也因此成为一座伟大的步行城市,都市休闲活动的中心,以及欧洲最适合欣赏和展示高级时尚的地方。

在17世纪70年代,巴黎的新闻记者便开始思考一个问题,有人称这个问题为“国王向他的臣民展示伟大和关爱的全新方式”。其中一位记者指出,通过重新定位城市规划,路易十四“美化巴黎的功劳胜过任何一位法国皇帝”。而两个世纪过后,这种观点仍然很有市场。

1844年,在奥斯曼启动巴黎大改造之前,奥诺雷·德·巴尔扎克曾对“巴黎的林荫大道”大唱赞歌。就像许多同时代的巴黎人,巴尔扎克混用“林荫大道”的单复数形式,表示最早的林荫大道,即在18世纪前竣工的林荫大道。他说,“林荫大道”让其他所有的欧洲城市看上去像“周末出门打扮的中产妇女”。他总结道:“每一座首都都有一首能充分表达、形容自己的诗歌。巴黎的林荫大道在所有城市中都无可匹敌。”