第二节 “直”、“隐”与“爱有差等”

我们如何理解孔子的“直”,如何理解“隐”呢?前面实际已涉及一点。我们知道,父子一伦是天伦。父子、兄弟等亲情的护持,根源于天理。我们知道,孔子是主张“无讼”的。《荀子·宥坐》和西汉刘向《说苑》都记载了这样的故事,孔子在鲁国做司寇时,有一对父子有诉讼,孔子三月不判,做工作,使父亲撤诉,父子言归于好。孔子的“直”,其实是主张人与人之间的真情实感,主张做人要表里如一,不矫揉造作,不屈己奉人。“直躬”是沽名钓誉、“买直”,以告发父亲博取“直”名。我们对父母、兄弟的感情,是人最为切近的一种感情。孔孟儒家立足于自然真情来讲孝道,当然,这种孝道在后来的传统社会中发展为愚孝,有大的流弊,那是另外一回事。原始儒家的仁爱,是从对亲人的爱开始的,由此推扩开来。“亲亲相隐”,不是说要将儒家的仁爱封闭、局限于血缘亲情的方面,而是如孟子说的“亲亲而仁民,仁民而爱物”。“亲亲”是儒家仁爱思想的立足点。

中国台湾学者庄耀郎先生对《论语·子路》篇第十八章的解读是深刻的。他认为,核心的问题在于:执法和人情是否有冲突?叶公的立足点显然是以“法的公平性”、“法无例外”的观点说“直”,也是从执法人的立场出发论“直”;孔子则不然,孔子是从人情之本然恻隐处论“直”,是人心人情之“直”,是从当事人的立场说人情之“直”。从表面上看,这两说处于对立,实则其中有一“理序”上的问题,也就是理论上孰先孰后的问题,如果“法”的设立在于济“礼”之不足,也就是说,当“礼”这种以文化来调节社会的力量显得不足时,“法”以强制力来维持社会的秩序。既然法的目的在此,那么,它必须有可行性,而可行性的条件,必然追究到立法的根据,这无外乎人情之实。以情为本,法才不致沦于抽象蹈空,强为划一。这样说来,人情之实是立法之根源、根据,法的公平性、无例外性,则是因应人情所作的外在化、规范化。可见,人情、法律是先后问题。法理必据于人情,法律则规范人情,人情和法律两者,是统一的而非对立的[2]。当然,由于我们人是生活在社会中,具有多面性,因此,在处理人情法理问题上,经常有矛盾性。但是,从整体上讲,绝不是法可以决定一切,作为法理背景的人情,可能具有更大的调节作用。

我们再来看“隐”和“犯”的问题。有关“隐”与“犯”的问题,是中国文化思想史上的常识问题。小戴《礼记》的《檀弓》篇云:

事亲有隐而无犯,左右就养无方,服勤至死,致丧三年。事君有犯而无隐,左右就养有方,服勤至死,方丧三年。事师无犯无隐,左右就养无方,服勤至死,心丧三年。

也就是说,侍奉亲人,要有隐无犯,对亲人的短处,不要声张,也不要直言相谏。服侍父母,要勤恳周到,父母过世,需服丧三年(实际是二十五个月)。侍奉君主则不然,要有犯而无隐,君主的缺点和失误,要直谏无隐,但侍奉君主和侍奉父母一样,要勤恳忠诚,君主去世,虽在感情上不一定如父母去世那般悲痛,但需守丧三年,服饰、行为上也有规定。侍奉老师,则需无犯无隐,老师逝世,虽不用如父母去世那样在服饰、行为上守丧三年,但需心丧三年,悲情是真诚的。可见,儒家的主张,对父母、君主与老师的侍奉、批评与纪念之方式、方法是有区别的。儒家的道理,理一而分殊,即在儒家普遍的与天道相接的人道仁义原则之下,父母子女间、君臣间、师生间有着略相区别的伦理规范原则。

那么,直接来讲,“隐”是什么呢?“犯”又是什么呢?“隐”是不是无原则地包庇、窝藏呢?请看古代精通儒学的注疏专家们对上引《檀弓》一段文字的解释。郑玄说:“隐,谓不称扬其过失也。无犯,不犯颜而谏……事亲以恩为制,事君以义为制,事师以恩义之间为制。”也就是说,“隐”是不称扬父母的过失,“犯”是犯颜直谏。儒家一贯强调私恩与公义的差别,区分了公共领域与私人空间。大小戴《礼记》和郭店楚简都有“门内之治恩掩义,门外之治义断恩”(“断”字,郭店简作“斩”)的论说,在实践上更是如此。门内以恩服为重,门外以义服为重,私恩与公义是有明确界限的。孔子赞扬叔向多次揭发其弟叔鱼利用公权力受贿卖法,因为这涉及的是公共事务领域。孔子、孟子都肯定周公平管蔡之乱,杀管叔,放蔡叔,因为他们是国家公职人员,且涉及国家安全的大事。前面我们提到郑玄注文中有“事亲以恩为制,事君以义为制”。怎么能说儒家只讲亲情,不讲正义、公正、公德?怎么能把今天贪污腐败的根子找到儒家价值上?在公共领域与事务中,以“义”为原则,在私人领域与事务中,注重“恩”情的培护。“隐”只是“不称扬其过失”。对亲人的“隐”与“无犯”,只限于小事,限于民事纠纷,不会无限到杀人越货的范围。所以,孔颖达说:“亲有寻常之过,故无犯;若有大恶,亦当犯颜。故《孝经》曰:‘父有争子,则身不陷于不义。’”可见亲情回护的分寸!当亲人有大奸大恶时,不能隐藏,而需犯颜直谏,当直谏时则直谏,否则,会陷亲人于不义,这就像《孝经》所讲,父亲若有一个耿直的儿子,就不会陷于不义。这都是具体理性。

就一般而言,如清人孙希旦说:“几谏谓之隐,直谏谓之犯。父子主恩,犯则恐其责善而伤于恩,故有几谏而无犯颜。君臣主义,隐则恐其阿谀而伤于义,故必勿欺也而犯之。师者道之所在,有教则率,有疑则问,无所谓隐,亦无所谓犯也。”[3]这些解释是有所本的。父母子女间,在寻常事中不必犯颜。事事当面批评,求全责备,怒目相向或反唇相讥,伤害了源之于天的天下最亲的亲情。此即孔子主张既不盲从于父母,而又和颜悦色地劝谏,即《论语·里仁》篇所讲:“事父母,几谏;见志不从,又敬不违,劳而不怨。”这些有助于我们理解《论语·为政》篇中的孟懿子问“孝”。孔子答曰“无违”。与上引《里仁》篇的“无违”一样,其实就是“无违礼”。古代称背礼者为“违”。所谓“孝”者“无违”,并非指事无巨细都不敢违背父母,而是不违背礼数,这也包含着对父母的不合乎社会规范的要求并不都去满足或迁就的内容。当然,要讲究方式方法。孙希旦所说“恐其责善而伤于恩”,源于《孟子·离娄上》:“父子之间不责善。责善则离,离则不祥莫大焉。”孟子认为,父子之间不应该你指责我,我指责你。这都是为了护持、培养亲情,有一个健康和睦的家庭。君臣之间则不然,距离感很强,事事都可以犯颜直谏,这里有一个维持正义、正气的问题,深恐在公共事务中徇情枉法,或在政治生活中形成儒家最憎恶的阿谀逢迎之歪风邪气。所以,《左传·桓公二年》讲:“君违,不忘谏之以德。”

接下来,我们讨论一下孟子赞同舜窃父而逃、封弟有庳的举动。孟子是不是赞成腐败、徇私舞弊、徇情枉法?儒家“亲亲相隐”的提倡,是不是腐败的根源?儒家是不是该对后世的腐败现象负责任?我们讲,什么是腐败呢?它是对公权力的滥用。我们看《孟子·尽心上》里桃应的假设,皋陶既然为“士”,他的职责当然是维护法的公平性,而法的公平性是建立在人人平等、没有特权的基础上。所以,假如舜的父亲瞽瞍杀人,即便瞽瞍有天子之父的尊位,皋陶也不能让他逍遥法外,而应绳之以法。这时,从另一方面讲,舜何以自处呢?舜既是天子,也是人子,如何平衡两者之间的矛盾呢?孟子给舜出的主意是:让舜从公权力的职分上离开,与父亲在一起,享受天伦之乐。孟子这样一个设计,其实主张不以权力破坏法。一方面针对天子的尊位,另一方面针对亲子的情感,两者都不相伤,这与孔子讲人心之“直”是一致的。“直”是至情,是天性之常,是内在人心,是人性本有。《孟子·尽心上》篇讲君子“三乐”:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”所谓“父母俱存,兄弟无故”,就是天伦之乐。孟子所谓“乐”,最终是基于人心的。孟子讲舜可以窃负而逃,也就是说,在被逼迫上绝路时,舜丢弃天下,选择父亲,根源正在于维护人性之本。

“直”是内在于人心、普遍于人性的东西。正如庄耀郎先生前引文章中所说,这种普遍性和法的普遍性意义不同。内在于人心的普遍性称为具体的普遍性,此种普遍性的存在,可以作为制定法律的依据,法律之普遍性则是适用对象的普遍性。换句话说,凡依人性而制定之法律,其适用之对象也可以无外,两者不必冲突。我们要考虑的是,孟子所构设的,是将对象推到最极端的情势下,让人去考量,人性最本源的东西在哪里?当然,孟子的答案是:亲子之情。如果没有这样一个东西作为基础,即使再制定多少法律,这个社会都没有办法安定[4]。

宋代诸儒也喜欢讨论《孟子·尽心上》的这则故事。例如杨时说:

父子者,一人之私恩。法者,天下之公义。二者相为轻重,不可偏举也。故恩胜义,则诎法以伸恩;义胜恩,则掩恩以从法。恩义轻重,不足以相胜,则两尽其道而已。舜为天子,瞽瞍杀人,皋陶执之而不释。为舜者,岂不能赦其父哉?盖杀人而释之则废法,诛其父则伤恩。其意若曰:天下不可一日而无法,人子亦不可一日而亡其父。民则不患乎无君也。故宁与其执之,以正天下之公义;窃负而逃,以伸己之私恩。此舜所以两全其道也。[5]

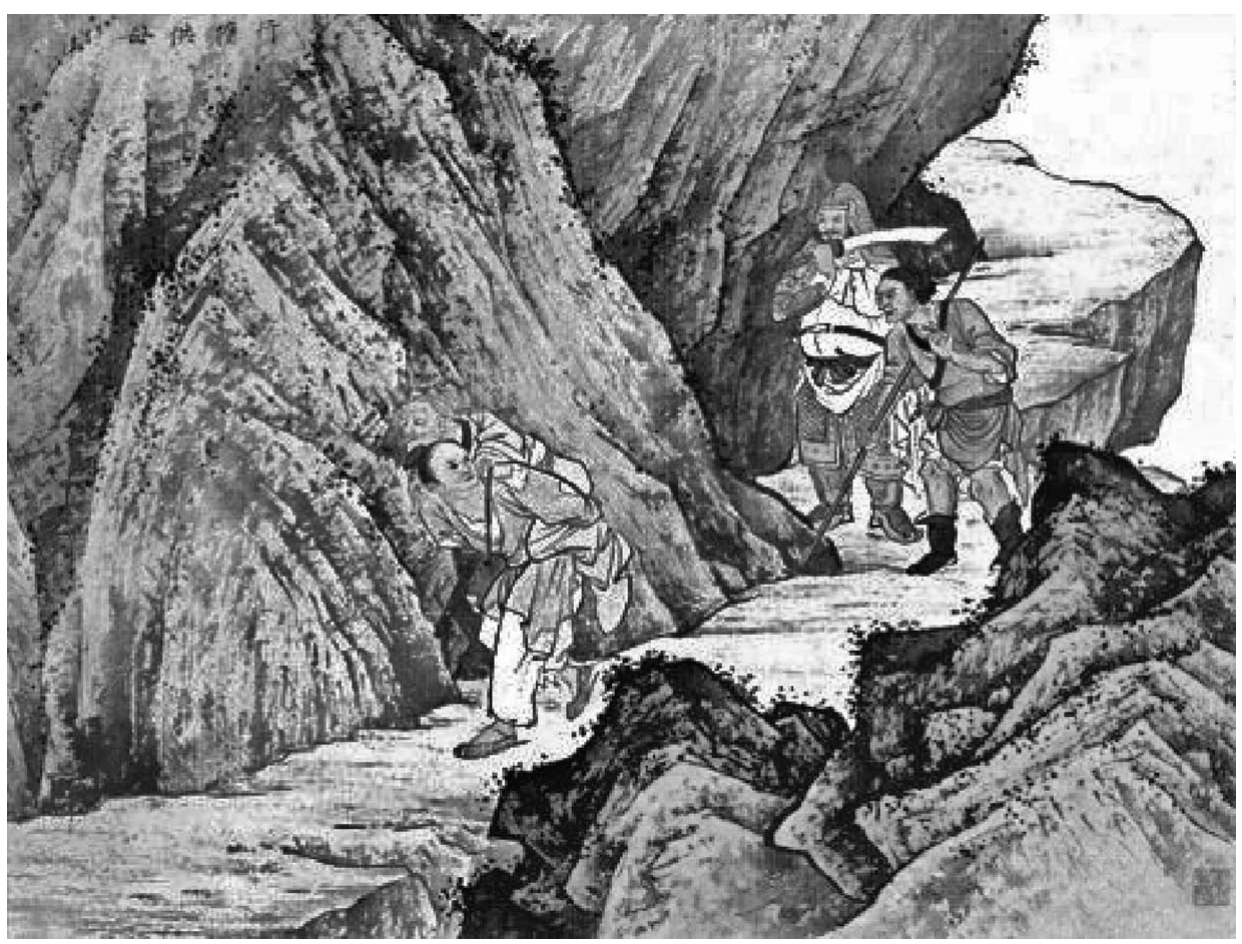

杨时

杨时认为,“私恩”和“公义”两者不可偏废,两全其美是最好的。所以,如果舜的父亲杀人,舜赦免了父亲,就是漠视法律;而假如舜惩罚了父亲,就是伤害恩情。这两种做法都不好,因为天下不可一日无法,同时,人子不可一日没有父亲。此时,舜的两全之道唯有:既同意法官逮捕自己的父亲,以扶正天下公义;又窃负而逃,以彰显人伦至情。

联系当今社会的贪污问题,孟子的设计很有意思,因为他是建议逃到法网之外。现在社会当然不同了,是无所逃于天地之间的科层社会了。孟子的时代、前现代社会,是存在法网之外的世界的,即贫瘠的偏远之地。当舜逃亡时,他已经没有人主之职,无所谓公权力。舜没有利用公权力帮助父亲逃避罪责,故不能称为贪赃枉法。他只是作为人子,背负父亲于法网之外,过野人一样的生活。他这叫自我流放。所以说,舜的所作所为,与今天贪官腐吏的所作所为,不是一回事。

紧接着,我们谈谈“亲亲”和“爱有差等”的问题。“亲亲”,不等于“亲亲互隐”,不等于“亲亲至上”,不等于“亲情唯一”。因为儒家不仅只有“亲亲”的原则,还有“尊尊”的原则和“贤贤”的原则。“亲亲”要求“父慈、子孝、兄友、弟恭”,即家庭内部成员互相爱护团结;“尊尊”则不仅要求在家庭内部执行,还要求在贵族之间、贵族与平民之间、君臣之间都要讲尊卑关系,讲秩序和等级;“贤贤”即尊重贤人,“举贤才”,“唯才是举”,创造条件让平民参政,增加政治的活力。儒家除“礼”之外,还有“义”的原则等与“仁”的原则相互补充、制约。这个“义”,不仅仅在礼治的框架下,有时又突破它的限制,涉及小民的生存权、受教育权等等,乃至关心孤寡、缩小贫富悬殊等社会公正的问题,防止公权力滥用的问题,这些都涉及道义、公平等,当然这是指那个时代的道义、正义。儒家思想是一个系统,“亲亲”只是其中一个小小的方面,绝不是其全部。“仁”是“亲亲”的推广,“义”是“尊贤”的推广。父子天合,君臣义合。

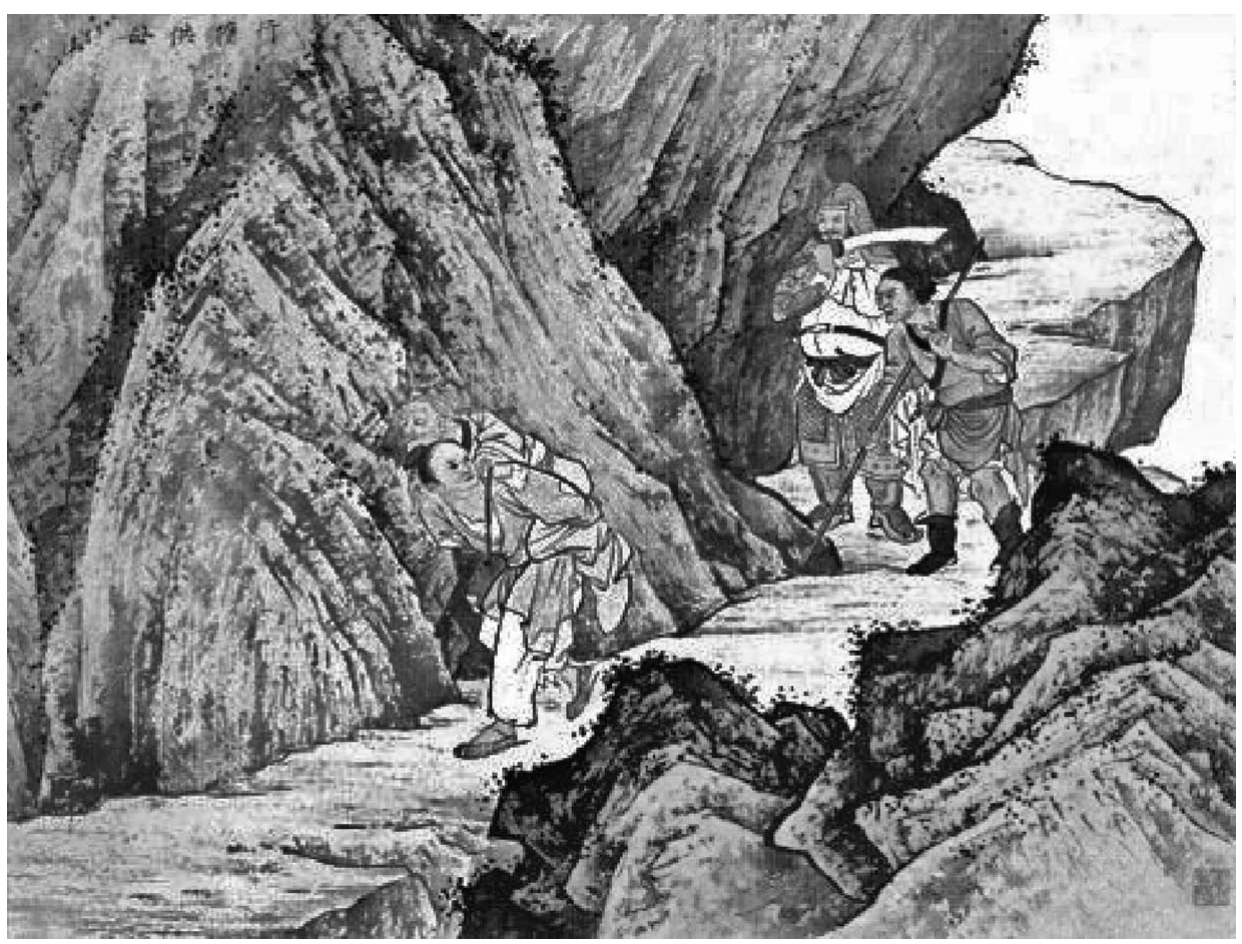

陈少梅《二十四孝图·行佣供母》

据《论语·学而》篇记载,有子讲:“君子务本,本立而道生;孝弟也者,其为仁之本与?”如何理解这一句话?《孟子·离娄上》讲:“事孰为大?事亲为大。”《孟子·万章上》也讲:“孝子之至,莫大乎尊亲。”什么意思呢?有人认为这就是儒家把血缘亲情视为唯一、至高无上的铁证。其实朱子《集注》中引程颐的解释十分明确:“仁”即“性”即“本”,“孝弟”则为“用”,乃“仁之一事”,并非“本”,故“仁为孝弟之本”;至于有子所谓的“孝弟也者,其为仁之本与”,其中所谓的“为仁”即“行仁”,即“行仁自孝弟始”。所以说,“孝弟”是“行仁”之始,而非“孝弟”乃“仁”之始,亦非指“由孝弟可以至仁”。“孝弟”不能与“仁”画上等号。因此,对儒家伦理来说,本源根据是“仁”或“性”,而不是“孝弟”。

《礼记·祭义》讲:“立爱自亲始。”这个“爱”,是孔子讲的“仁者爱人”、“泛爱众”。将“立爱自亲始”和“体仁足以长人”结合起来,我们就容易理解“亲亲为大”的含义了:仁爱是从爱亲开始的;对于亲亲之仁的体认,可促使人成长为“人”。在一个正常健康的家庭中成长的,在浓浓亲情的氛围中成长的孩子,走上社会,心理上比较健康,在家中学习了与祖父母、父母亲、兄弟姊妹相处,走上社会,容易与人相处。而“子告父”的家庭,舜所处的家庭,都属于问题家庭。

我们经常说:“忠臣孝子”。有人问:孝子一定是忠臣吗?“忠”与“孝”的张力何在呢?“亲亲”一定能“仁民”吗?“齐家”一定能“治国”吗?当然,这不是一个形式逻辑的问题,借用龚建平先生的话来说,仅“亲亲”未必能“仁民”,单“齐家”未必能“治国”,有道理;但同时,我们不能因此就否认,“亲亲”可以“仁民”,“齐家”可以“治国”。我们不能断然否定,“亲亲”的人格成长和发展,有利于“仁民”的人格成长和发展;“齐家”能力的增长,也可以促进治国能力的增长。其实,修齐治平,亲亲仁民爱物云云,是生命的体证与实践,不是形式逻辑的问题,更不是由逻辑可以推出的。理性与逻辑可以取代仁德吗?相信绝大部分人的回答是否定的。退一步讲,即便从逻辑上说,当儒者能“亲亲”到极限,也就一定能同时“仁民”乃至“爱物”到极限。因此,强调“亲亲”和“齐家”,不是“仁民”的充分且必要的前提,但并非否认它是必要条件。必要条件是说,它并不必然推出结论;充分且必要条件是说,结论必然地从前提中推论出来[6]。孙中山先生曾说,即使有再好的制度,最终也需要人来维护制度、执行制度。法律和制度再细致,也无法取代人。这话很有道理,从中可见,“人”是非常重要的。儒家的“亲亲”,强调的正是“人本”。

再看“爱有差等”,这是否意味着儒家的“仁爱”本身不具备普遍性?这让我想到孟子对墨者夷之的“爱无差等,施由亲始”的批评。夷之在大原则上讲“兼爱”,在表现上又主张“自亲者始”。孟子批评为“是二本也”。当代儒学大家牟宗三先生说:“‘仁’是个普遍的道理,这个道理必须是可以表现的。人的表现跟上帝的表现不一样,因为上帝没有时间性、空间性,而人表现‘仁’这个普遍的道理有时间性。上帝可以爱无差等,人怎么可以爱无差等呢?”[7]有人认为,西方基督宗教的爱是唯一具有普遍性的爱,而儒家的爱不具有普遍性。我不否认西方基督宗教之爱的重要性,它已经成为西方法治社会的文化土壤,试想,如果西方社会没有宗教伦理作滋润,将变成怎样一个社会?反过来,中国也是一样。如果我们将中国文化的土壤——传统儒家伦理,糟蹋得一无是处,中国现代社会的健康、持久发展,又从何谈起?没有中国人的“族群认同”、“伦理共识”与“终极关怀”做基础,如何有健康的法治社会的建设?

爱有差等,是人之常情。我爱我的父母,也爱你的父母,但程度不可能完全一样。这种爱的差别,与“仁者爱人”所说的爱的普遍性,不是一回事。儒家提倡“泛爱众”(孔子),“亲亲而仁民,仁民而爱物”(孟子),“民,吾同胞;物,吾与也”(张载),都是从爱亲人开始,由人的恻隐之心,推己及人,不断推扩开来的。我们每个人,都是从生命内部出发,来慢慢体验仁爱的普遍性。我们每个具体的人对父母的爱、对亲人的爱与对同事的爱是“无差等”的吗?所有的、无论东西方什么时代的人,对自己父母的爱与对别人父母的爱,对自己的妻(或夫)的爱与对别人的妻(或夫)的爱是“无差等”的吗?