八、至上主义大师——马列维奇

卡西米尔·塞维利诺维奇·马列维奇(Kazimir Severinovich Malevich)是几何抽象艺术的先驱和俄国至上主义的鼻祖,是俄罗斯前卫艺术的重要领袖之一。虽然由于复杂的政治和文化因素,早年马列维奇并没有被他的国家和人民理解,其成就也不为艺术史家所重视,甚至连他出生于1878年还是1879年都还存有争议。但这毫不影响马列维奇的作品在20世纪俄罗斯美术乃至世界美术史上的地位,是他改变了我们看待世界和艺术的方式。

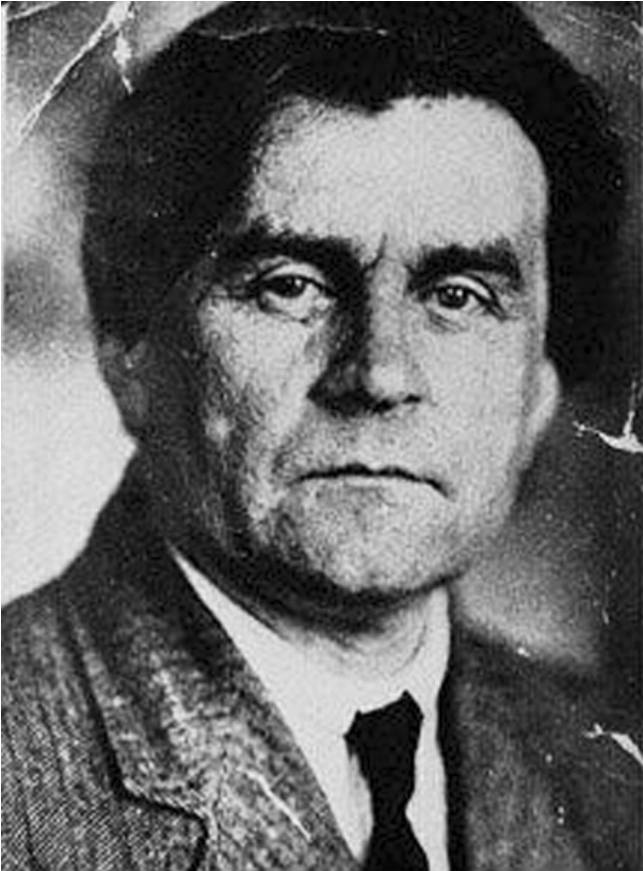

马列维奇像

马列维奇生平及早期艺术面貌

马列维奇出生于基辅,父亲塞弗林·安东诺维奇(Severin Antonovich)和母亲柳德维佳·亚历山德洛芙娜(Ludviga Alexandrovna)都是波兰人,他的母语是波兰语和俄语“Malevich”就是从他的波兰名字翻译过来的。他的父亲在糖厂工作,童年的大部分世界都在远离文化中心的乌克兰农村的甜菜种植园中渡过。他出生于地道的农民家庭,甚至最早对艺术的接触也是从农民身上获得的,他热爱乡村生活,店铺橱窗的装饰,农民们用油漆粉刷的屋顶,这一切都让他觉得有趣而神奇,他开始观察周围的世界,并自己学习绘画和编制,童年生活的经历在他的心目中播下了自然主义的种子。因为小时候没有受到正规的绘画教育,所以马列维奇更不知道真正意义上的艺术家是什么,但田园生活也赋予了他对于自由和个性的追求,为他之后追求创造和开拓进取的艺术道路设下了铺垫。

马列维奇在农村长大,他甚至还读过2年的农业学院,他一直以来都知道自己真正喜欢的是绘画,在他看来,能与色彩和笔触打交道是一件无比快乐的事情。因此从来都没有放弃过绘画创作,并在1898年举办了自己的首次展览。同年,他开始了在基辅艺术学院的学习,这是他第一次接受专业的绘画训练,一开始其作品风格主要受到俄罗斯象征主义风格的影响。但随着时间的推移,他意识到自己还有很多知识需要学习,他所梦想的,就是能到莫斯科学习绘画。为了凑足远行的路费,他不得不来到一所铁路公司从事绘图工作,而在工作之时他也常常禁不住要动手画一画窗外的风景,有一次还被上司抓住,好在因为他的上司也非常喜爱艺术,他才得以在公司继续待下去。1904年秋,马列维奇只身来到了莫斯科,考入了莫斯科绘画雕塑建筑学院,在这里,他见到了俄罗斯当时最有影响力的艺术家和收藏者,在各种展览上看到当时流行的众多艺术流派如野兽派、后期印象派等的作品,感受俄罗斯最前卫的艺术思潮,他还在这里结识了一群热爱艺术、崇尚自由的年轻人。在那个革命思潮弥漫的年代,马列维奇受到了极大的鼓舞,他参加了地下组织并分发违禁的革命宣传册。

马列维奇早期的风格受到晚期印象派的影响比较深刻,他喜欢描绘农村的风景和俄罗斯最朴实的农民,他笔下的人物形象沉重而富有情感,并体现出现实主义的因素,他的这种面貌被称为"农民的马列维奇",1905年的油画《卖花女》就是典型的代表,前景中手捧鲜花的卖花女孩正对画面,人物造型朴拙而结实,人物的动态也有些僵硬,但可以明显看出这幅画表现出来的是印象派的风格,画家对光影作了大胆的处理,而背景中的人物形象则完全被忽略了,显得有些杂乱。这种质朴的风格显然是与他童年的经历和早期受到的艺术教育分不开的。马列维奇更多的是在改变,正如他的一生都在不停地探索不同的绘画风格,他敢于尝试,敢于突破,他的艺术永无止境。

马列维奇《卖花女》1905年

随着学习的深入,马列维奇开始更多地接野兽派和象征主义等的艺术主张,并展出了印象主义和立体主义风格的许多作品,他的作品往往不注重描绘物体的轮廓,而是更多地关注光和色彩,前景与后景之间的区分并不明显。他对自己所见到的艺术风格有着惊人的吸收能力,纵观他的一生,他几乎尝试了所有自己所欣赏的风格,并在作品中直接加以体现。这一时期他的面貌是多样的:一种是表现恬静田园生活的作品,没有过多机械和工业化的因素在其中,比如1906年完成的油画《春》和《画家家族之一肖像》都是此类的题材,画面色彩柔和,表达了画家细腻的情感,仍带有印象主义的传统。与此同时,马列维奇还进行了一些圣经题材的创作,其中表现出象征主义的某些特征,比如在构图上强调对称,而且在人物形象处理上有中世纪的拉长的效果,画面有很强的装饰性,几乎没有景深,人物和树木都处在一个水平面上。比如湿壁画草图《天堂的狂欢》中的构图就是左右对称的,而且人物的排列和树木的组合也模仿中世纪画面的结构,画面中的云彩具有浓郁的装饰意味。同时期的湿壁画草图《自画像》中,马列维奇将自己的肖像置于圣像的背景中,这位年轻的画家神情专注、目视前方,他的身后是一片林地,期间安排着若干圣像的形象,其姿态仍遵循着中世纪圣像画的传统。凡是这种宗教题材的作品,画家都采用正方形的构图,这并不是一种巧合,而是蕴含了作者对俄罗斯文化精神的理解,画面上泛着一种神圣的金色,让人感受到沐浴在宗教信仰中的画家虔诚的灵魂。他曾经说过,“研究圣像艺术使我深信,那不是学习解剖学或透视学的问题,也不是恢复自然真理的问题,而是一名艺术家必须具有艺术的直觉天分以及体验艺术现实的能力”。

马列维奇《天堂的狂欢》1907年

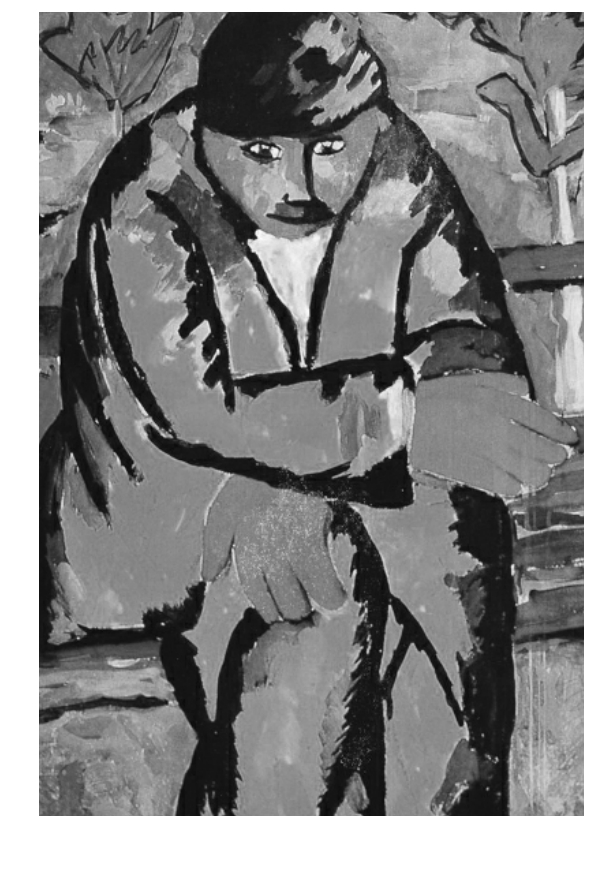

马列维奇《自画像》1907年

1908年,马列维奇观看了俄法现代主义艺术家共同参与的“"金羊毛(Gloden Fleece)”,他得以亲眼见到马蒂斯、高更、雷诺阿、德加、毕沙罗以及塞尚等大师的原作,这让他非常激动,马列维奇非常崇拜塞尚,后来他还发表过一篇名为《从塞尚到至上主义(From Cézanne to Suprematism)》的演讲,他认为塞尚的绘画已经到了发展的顶点,“变形不是指艺术家为了一种新造型来改变物体的形状,变形是从物体本身去感知绘画的元素。”1909年,他的妻子离开了他,这对画家的打击很大,同年,马列维奇认识了他的合作伙伴索菲亚(Sofia Mikhailovna Rafalovich),同时也是他的第二任妻子。1911年2月,马列维奇参加了莫斯科第一沙龙的展览,当时参展的艺术家还有拉里奥诺夫(M.Larionov)、冈查洛娃(N.Goncharova,)和塔特林等等,马列维奇的作品被安排在“黄色系列”、“白色系列”和“红色系列”之下;同年4月,其作品还刊登在了莫斯科前卫画家组织——“青年联盟(The Union of Youth)”第二号的杂志上,他还参加了当时最前卫的展览之一的“红方块王子(Knave of Diamonds)”。

马列维奇《林荫大道上》1911年

1912年,拉里奥诺夫和贡恰洛娃一起离开了“红方块王子”,并组建了自己的小团体——“驴子的尾巴(Donkey's Tail)”,马列维奇和塔特林、夏加尔等人也成为这个小团体中的一员,“驴子的尾巴”的成员与“青年联盟”保持着很好的联系。进入拉里奥诺夫和贡恰洛娃等人的小团体使得马列维奇的眼界进一步打开,他有机会看到更多大师的原作,虽然当时他还默默无闻,但这个青年没多久就达到了与他们比肩的程度。这一时期马列维奇的画风也得到进一步转变,此时他采用类似于野兽派的具有表现力的近乎纯色的色彩,一方面他的画面变得更加平面,几乎完全没有了景深和空间的感念,另一方面他致力于研究物象本身的结构,他模仿勃拉克创作了《有红屋的风景》,他的《林荫大道上》这幅画,几乎是用单色平涂的方式描绘了像方块一样的农民,表现了原始主义的面貌。而1912年的作品《装黑麦威士忌酒》,表现了三个农民劳作的场景,这时他笔下的人物形象不再偏向原始主义的面貌,而是很明显地表现出对于光滑的立方体的喜爱,画面中的人物笨拙粗壮,他们的手臂和躯干完全的由圆柱形、梯形或者锥形这几种元素组成,作者还表现出了光线的明暗变化,并将物象的表面都镀上了一层金属的光泽。这类画面充斥着神秘色彩和不确定性,画家想要表现的并非是真实世界的立体感,而旨在展示立方体的形式,人物的形象几乎与威士忌酒桶没有区别,虽然作者有意识地表现出了光影的概念,但这些阴影和明暗过渡并没有规律可循,这又让人怀疑画面中空间的真实性,马列维奇正式转向了立体主义和未来主义。

马列维奇《装黑麦威士忌酒》1912年

他不仅参加了第一届"自由艺术(Free Art)"的展览,而且还在1913年成为"青年联盟"中的正式一员,他与当时著名的诗人阿克列谢(Aleksei Eliseevich Kruchenykh)合作,为其未来主义诗歌《越过太阳的胜利(Victory Over the Sun)》设计舞台装饰,此后,他还同米哈伊尔、阿列克谢一同组成小组开始工作:阿列克谢写剧本,米哈伊尔写音乐,马列维奇设计舞台,他的兴趣开始变得多元化,这段经历让他创作出了许多立体未来主义的作品,其中某些舞台设计的图案已经表现出"黑方块"的雏形,这是他至上主义艺术的最早开端,但是这只是他的自觉的探索,此时的马列维奇仍沉迷于未来主义之中。1914年2月,他和他的同伴莫古诺夫(Aleksei Morgunov)在他们的外套领子上别了一个红色的烟斗,这是未来主义的标志,同时也是未来主义者们对当时的"红方块王子"的宣战,马列维奇后来在一封信中提到,"我和莫古诺夫参加了昨天晚上红方块王子的争论,我们取得了巨大的成功,我现在有了一个非常完整的演讲,我们轻而易举就将他们击溃了,什么也没留下……除了他们的手套。"在同一个月,意大利未来主义的大师,诗人和作家马里内蒂访问了莫斯科和圣彼得堡,并进行了精彩的演讲,这让马列维奇感到非常振奋。8月,德国正式向俄罗斯宣战,马列维奇为此画了一系列的作品,表现战争中的人民和士兵。

1915年3月,俄国未来主义举行了他们的首次绘画展,在开幕式上,所有的参展者都清一色地在自己的衣领上别上了红色的烟斗,包括马列维奇。而随着贡恰洛娃和拉里奥诺夫离开俄国,马列维奇又开始了探索新的绘画风格,在他的同伴继续创作立体未来主义的绘画和雕塑作品时,马列维奇已经创作出了他的第一幅至上主义作品。但此时至上主义的创作仍是对他们的同伴保密的,直到1915年9月,包括伊万、米哈伊尔和普尼在内的至上主义画家小组形成,并发表了至上主义宣言。在彼得格勒举行的最后一次未来主义的展览"0.10"展览上,马列维奇首次向公众展示了他的"非逻辑"的艺术,这让评论家和观众都感到理解的困难,他1913年创作的《白底上的黑方块》引起了巨大的争议,而这幅作品,如今仍是至上主义最重要的作品之一。此后,马列维奇还用色块和几何形状创作出了更多立体主义的重要作品,并投身于艺术教育事业和对至上主义的理论研究中。出于一些复杂的原因,晚年的马列维奇又回归到了写实风格之中,他创作的最后一幅作品《自画像》就是此风格的作品,1935年5月15日,他因癌症病逝,他的葬礼非常隆重,当装载着马列维奇灵柩的卡车驶抵列宁格勒火车站时,有不少哀悼者前来跟这位伟大的至上主义大师做最后的告别,他的棺材由他的学生和追随者尼古拉·苏丁(Nikolai Suetin)设计,上面饰有至上主义的标志——黑方块,代表他伟大的艺术成就和对至上主义的不懈执著。

从立体主义和未来主义到至上主义——绘画中的新现实主义

这是马列维奇1915年自己出版的一本随笔性质的小书,在文章里,他不仅很好地诠释了至上主义的概念,而且从这篇文章中可以看出,马列维奇的艺术是自觉的。他信仰鲜活的纯艺术,反对一切束缚艺术和自然的规则,只有用自己的思维去拥抱自然,才能使得作品变得完整,他将自己置于一个"零"的世界里,从而使自己能从充斥着垃圾的学院艺术中解脱出来。人们已经毫不介意在画面中只出现一角的自然风景或其他神圣的、美的东西,而艺术家对这些东西的粗陋的描绘就像一个脚上拴着铁镣的小偷在那边眉飞色舞一样,马列维奇认为这些艺术家"愚蠢"而"无能",在他看来,艺术真正需要的是真理,而不是所谓的真诚,没有真理的艺术毫无价值。

立体主义产生于传统艺术止步之处,它是大城市和工业文明造就的,最初的立体主义仍受到塞尚的影响,但后来的立体未来派已经完全脱离了这种传统。在马列维奇的演讲和文章中,不止一次地提及立体主义、塞尚与至上主义的关系,而且从马列维奇1912年左右的创作中,可以明显地看出两者非线性的继承关系,马列维奇着重探讨了绘画中的色彩与造型之间的关系,他认为塞尚是一位有自觉能力的艺术家,他不仅懂得立体分析,更知道为何要几何化,他所呈现出的艺术创作方法是"用圆筒、立体形和球形为基础来建立自然,将物体简化成简单的几何表现",马列维奇的风格因此更趋抽象,1912至1913年创作的《挑水的农妇:动感的安排》就是这种绘画理念的具体实践,立体主义者声称"谁理解塞尚谁就理解立体主义",马列维奇不仅理解了塞尚的立体主义,而且他还具有同塞尚相似的对与艺术的自觉。因此马列维奇还对未来派的绘画作品产生了浓厚的兴趣。

马列维奇认为,未来主义不是乡村的艺术,而是工业劳动的产物,未来主义者参与劳动者的工作,只有在工业生产劳动中,才能生产出运动的形体。人们以为只有当所有的农村都被城市所包围,才能使得乡村的艺术屈服于未来主义的艺术,但是不久他们就惊喜地发现,即使是在农村,新的农业机械也已经充斥了原来的生活,实际上我们的生活本身就充斥着未来主义的因素,但未来派所要描绘的并不是仅仅是机械,它本身是一种抽象的形式,可以用来表现生活的方方面面。马列维奇最终给自己的画法起名为“立体—未来派”,但他更趋向于表现城市的景观。至上主义者试图超越绘画的表现,正值当时俄国试图超越未来主义诗歌和文学,它是一种“超越零”的尝试,在这个过程中,至上主义的鼻祖,马列维奇,同未来主义者一同工作,并从中找寻发展的因素,从某种意义上讲,如果没有未来主义,马列维奇的至上主义无法到达“超越零”的境界。

马列维奇在他的艺术探索中所表现出来的对艺术的自觉和理论能力是常人所不能企及的,即使是在对立体主义和未来主义有了深刻的理解和足够的实践之后,要提出至上主义的理论及实践也是非常困难的。

至上主义的活动

马列维奇是孤独的,他的父亲早逝,第一任妻子又很快离开了他,而在艺术上,他的同伴和战友也都纷纷离他远去,甚至是他在立体主义时期的亲密战友塔特林和夏加尔也不例外。在"0.10"展览上,马列维奇就开始了与塔特林的激烈争吵,原因显然是因为马列维奇执意要在展览上展出的“至上主义”的作品,两人从此分道扬镳,马列维奇甚至召集了自己的支持者,向塔特林所创造的结构主义发动了无休止的进攻。前者进而导致了马列维奇肆无忌惮地在夏加尔创立的维捷布斯克实用艺术学院(Vitebsk Practical Art Institute)中扩大自己的拥趸,他甚至将原来学校的名字改成了“至上主义学校”,后来又改成了“新艺术学校”,他的这一举动使得夏加尔一怒之下离开了学校,而马列维奇则顺利成章地成为了这所学校的校长。他对自己信仰的艺术的偏执最终让他几乎失去了所有的战友,因此有人将至上主义称为“只有一个人的艺术流派”也就不足为奇了。

“马列维奇”、“至上主义”、“黑方块”,这三个名词在人们看来似乎是联系在一起的,《白底上的黑方块》无疑标志着至上主义的诞生。人们不禁惊呼,“我们所钟爱的一切都失去了……在我们面前,除了一个白底上的黑方块以外一无所有!”有些批评家认为这件作品“空无一物”,是荒谬的,但是马列维奇却将他安排在展厅一角的墙上,这是挂圣像的位置,在他看来,白色的底表现了无限延伸的空间和至高无上的话题,黑色代表一种原始主义,代表人类无尽的创造,因此,至上主义的地位是最为崇高和不能超越的,这件作品最早是马列维奇为了表现抽象主义艺术至高无上的地位而创作的,是非客观感情的第一个形式,至上主义所建构的并不是一个新的感情世界,而是在旧的感情世界中创造一种全新的表现形式。这件作品不仅表现了至上主义所追求的内在和外在的无尽,更准确地预示了反美学和反艺术的现代主义艺术的发展趋势。他特别喜欢正方形,因为他认为正方形代表了俄罗斯民族的精神,而其作品中使用的其他几何形体也都是由此演变出来的:长方形是正方形的延伸和组合,圆形是正方形自转形成的,三角形是正方形的一部分,十字形则是方形的交叉。其实,马列维奇在艺术上很早就对方块产生了自觉:他从一开始就喜欢采用正方形的画面,即使是最早的“农民的马列维奇”时期的面貌也是如此,在他后来的立体主义、象征主义等风格的作品中这种构图就更加普遍;在他为《穿越太阳的胜利》作舞台设计时,他已经开始采用黑色方块和白色方块进行画面的组合。

马列维奇《白底上的黑方块》1913年

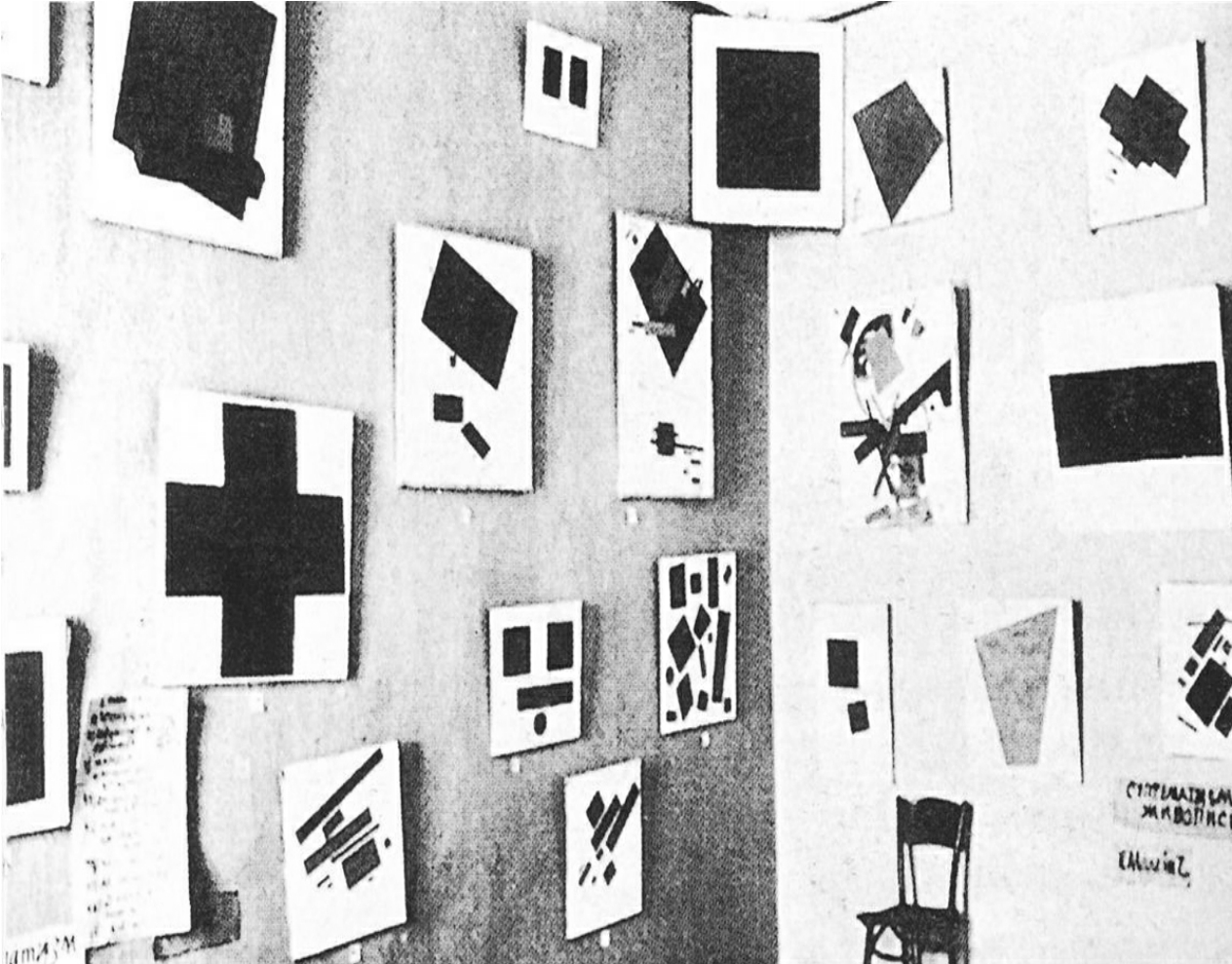

马列维奇展示室1915年

从总体上讲,从1913年到1915年之间的时期仍应当属于立体未来主义风格阶段,1913年他的作品更多地偏向立体主义,画面中充斥着各种碎裂和重新组合的立方体,并表现了比如树木的年轮、音符和类似楼梯的物象,色彩方面也比较少用一些鲜亮的颜色,油画《一个农家少女的脸》,画家将具体的物象进行分离和解析,并根据个人主观的感受进行拼凑和组合,从而将一个物象的不同侧面同时展示出来,表现二度空间和三度空间的意味,甚至表现四度空间的画面。后一年的作品则可以明显看出更多未来派的因素,比如他1914年创作的油画《飞行员》,就体现了未来派所追求的精神,画面中描绘了一个手持扑克牌的男人,他的周围被锯齿和一些几何形体所围绕,他的眼睛被一柄钢叉所遮住,男人的躯体也是由光滑的几何形体所组成,这些具有神秘色彩的图像看似荒谬且互相之间毫无联系,却正体现了未来派打破传统理性思维的主张,通过其中表现的诸多物象和此画的标题可以显而易见地发现,作者意图传达的正是对传统的背叛,传达出艺术家对速度、科技和工业等因素的关注。他的很多作品都表现出了荒谬和毫不相关的信息,比如《莫斯科第一师的战士》和《莫斯科的一个英国人》马列维奇在创作中还采用了拼贴的手法。在作品《带蒙娜·丽莎的构成作品》中,他将印有蒙娜·丽莎的印刷品撕下来,与几何图形安排在同一个画面中,并夹杂着一些无意义的符号和俄文字母在其中,有着浓厚的神秘主义色彩。他旗帜鲜明地在蒙娜·丽莎的脸上打了一个红色的叉号,这不禁会让人联想起1919年杜尚的作品《L.H.O.O.Q》,这一行为反映出是马列维奇与传统和学院派的决裂,而且这种对于现代主义艺术的自觉正是我们从马列维奇身上看到的优秀品质。

马列维奇《一个农家少女的脸》1912—1913年

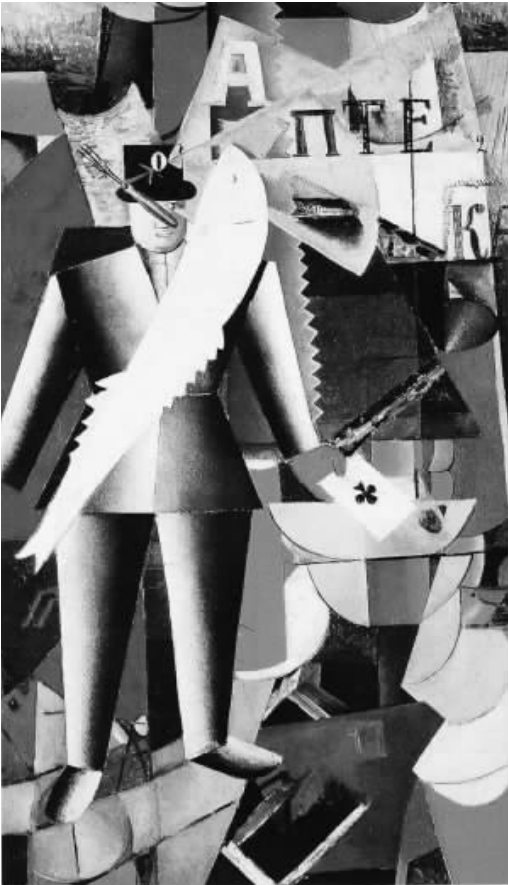

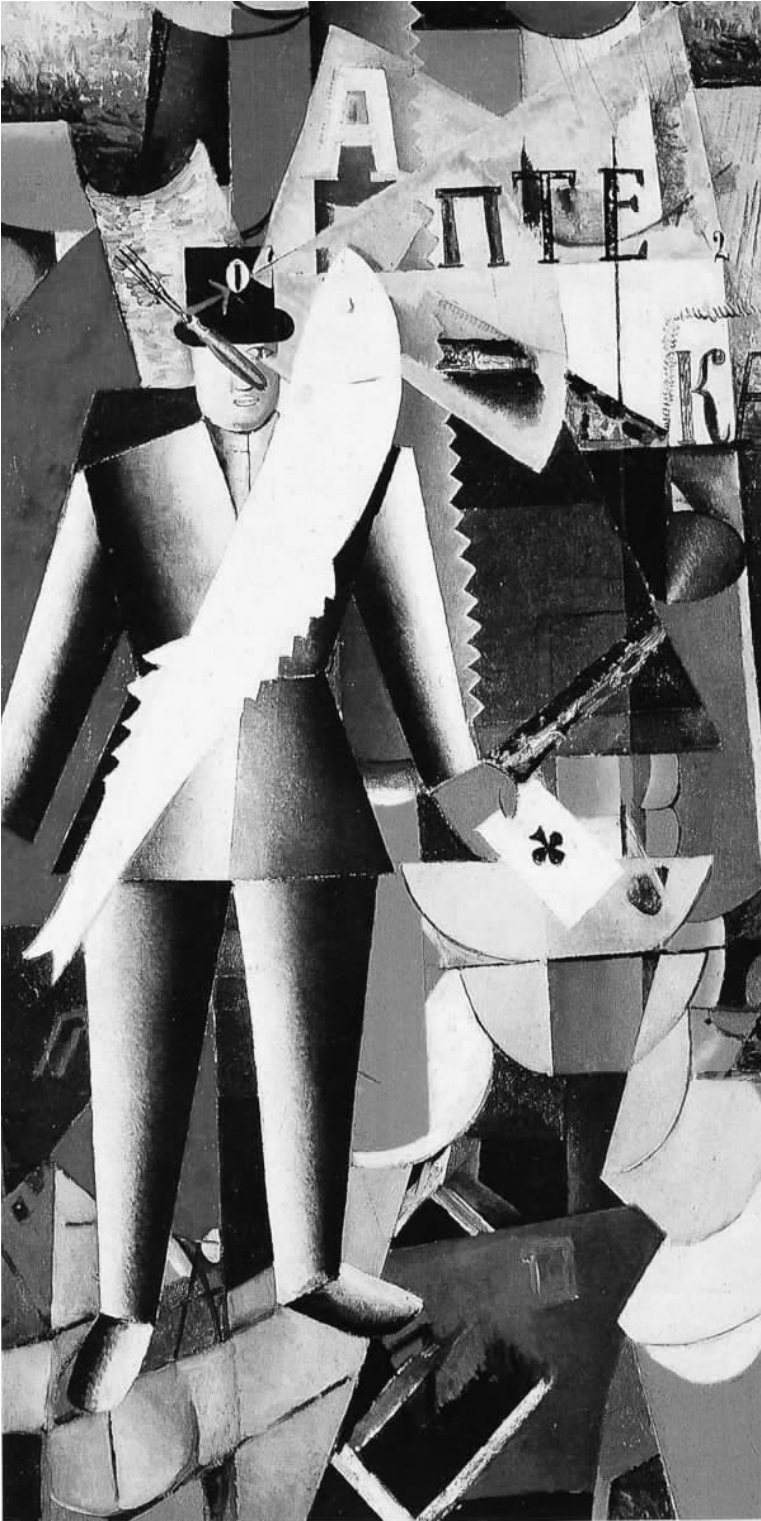

马列维奇《飞行员》1914年

马列维奇《带蒙娜·丽莎的构成作品》1914年

1915年之后,马列维奇集中创作了一系列的至上主义作品,至上主义艺术是工业时代的产物,马列维奇称之为“非具象”的创作,人们习惯于将艺术作品看作是对自然物的再现,却忽略了艺术本身的力量,马列维奇所追求的艺术是神圣的,艺术从来不需要我们,因为它就在那儿,"至上主义"中对几何形体和色块的排列组合所体现出的是艺术最原始和自由的形式。1916年春天,至上主义画家团体正式形成,他们经常在一起讨论新的作品及至上主义艺术中的一些原则,他们甚至希望出版一本名为"至上"的刊物,用来刊登介绍立体主义、未来派和至上主义的文章。由于十月革命和社会的变动,这一设想最终没有得到实现。此时,马列维奇力图用若干方形、圆形、三角形和其他形状的色块进行复杂的组合,构成不同的画面,并由此来证明至上主义面貌的多样性。在这里,色彩也被赋予了不同的含义"黑色的方形是经济的讯号,红色方形是革命的讯号,彩色及白色方形则是纯粹的行动",他甚至将自己的至上主义分为三个时期,即黑色、彩色及白色时期。他创作了一系列名为"至上主义绘画"的绘画作品,十月革命之前的这段时期即是马列维奇所说的"彩色时期",在当时复杂的社会环境下,革命思潮风起云涌,画家将各种形体和色彩组合在一起,在其创作中灌注了最丰富的情感。他认为这种组合所表现出的不是装饰,而是韵律和节奏感。要解读这些富有神秘色彩的画面并不容易,但我们可以从他的理论中得到这样的观点,那就是至上主义在无情地否定了绘画艺术中的空间、主题、物象、明暗等等因素之后,鲜明地指出情感才是决定艺术的关键因素。这同时也是感受其艺术魅力的关键所在,正如他自己提到的那样,“几何形体不停地运动衍生,我们不断地有新的发现,而我为你所展示的,不要刻意隐藏”。

二月革命和十月革命期间,马列维奇一度投身于革命斗争中,革命的热情更加坚定了马列维奇对于艺术的信仰,1917年之后,他几乎放弃了在画面中用色块做复杂的排列组合,而是返回到对单个色块的表现,并探索几种不同几何形体排列组合的趣味。他重新回到作品《白底上的黑方块》的经典图示,并继续创作了这件作品不同版本的姐妹作,如《黑十字形》《黑色圆形》《红色方块》等,而这所有的作品都是从最原始的情感,也就是"黑方块"中衍生出来的。马列维奇将他对至上主义的信仰发展到极致,创作出了1918年的作品《白底上的白方块》,人们几乎很难分辨出白色背景之上的白色方块,在马列维奇的理论体系中,白色所代表的是纯粹的行动,他废除了其他所有的色彩,只留下了光的颜色,画家创作了一系列在白色画布上描绘白色形体的作品,但画家要表现的并不是消极的虚无主义,而是最高的真理和秩序,是马列维奇对至上主义艺术的最崇高的致敬。而结合当时俄国十月革命的现状,可以认识到马列维奇不仅希望至上主义成为艺术的绝对真理,同时他也希望能用至上主义的原则重新组建人类社会的秩序,像一束光一样照亮整个人类社会。白色时期之后,马列维奇又恢复了至上主义艺术中的色彩,这并不代表对先前理论的否定,也不是对之前作品简单的复制和汇总,而从某种意义上来讲是对至上主义的新的发展,也是至上主义艺术成熟的标志。反叛和标新立异往往是一种风格一个流派出现之初采取的行为,通过让观众"震惊"的方式,将强烈的感受传达出去,马列维奇已经不需要再借用"黑方块"来让观众记住至上主义,他已经制订了自己的一套规则,这些色彩和形体,就像他传达信息的"密码"一样,记录画家的情感。他的这种艺术,不可能为当时的大多数人所理解,尤其是对于刚刚建立而需要扩大其统治基础的苏维埃政权来说,这种形式的艺术显然不是他们需要的,甚至是马列维奇死后的20年内仍没有引起足够的重视。

画家的政治遭遇

马列维奇不仅在艺术上不被他的同胞和国家所理解,他在政治上的遭遇更是非常不幸,他特立独行的做事风格和偏执的个性甚至为他招来了牢狱之灾。

前面已经提到,马列维奇一来到俄罗斯,就加入了革命的地下组织,他有着斗争的坚韧不拔的毅力和对革命的狂热,与当时最革命的先进组织保持着联系。1917年11月6日,革命的枪声在彼得格勒响起,俄国爆发了第二次无产阶级民主革命,像许多俄国前卫艺术家一样,马列维奇坚定地站在了苏维埃政权这一阵营,拥护新的体制。而在此之前,马列维奇就从事了大量的革命活动,参与了当年的五月一日莫斯科游行设计,他还加入了莫斯科左翼画家工会联盟,并担任了重要职务,8月,马列维奇还担任了莫斯科士兵苏维埃艺术处的副主任,他还建议在莫斯科和彼得格勒设立人民学院,他在一封信中提到了自己兴奋的心情:“我把整个事宜都已经计划好了,尤其是莫斯科的第一人民艺术学院(Peop les'Academy of Arts),我感到非常愉悦,我的灵感也得以发展,不久之后我会在学院中开设一些小的科系,使得学院的覆盖面更广,总的来说,这是一件非常有趣的事情。”他这种对艺术教育的热情也是由来已久的,与他晚年从事的事业相吻合。在十月革命之后,马列维奇被任命为古迹和文物保存处(the Preservation of Monuments and Antiquities)政委,马列维奇有意识地在自己的作品中添加一些政治含义,来描绘在新的社会制度下俄国的工业状况,并大加歌颂,但这只是马列维奇个人的一厢情愿而已,他用纯几何形和色块组成的神秘图案并不能为苏维埃政府所理解,他逐渐被边缘化,因为他主张的“绝对零”的理念显然不能被布尔什维克主义者所接受。

马列维奇一面从事政治活动和革命,一面还坚持创作和撰写文章,这让他的身体不堪重负,在他1920年给朋友的信中可以读到,他甚至不能走路,他的身体侧边疼痛难忍,但他仍尽其所能写更多的文章。让他感到欣慰的是,一些贸易工厂工会的聚会采用了至上主义的装饰,所有的厂房都被装饰成至上主义风格,而且到了最后,红军战士也加入了这一行列,将一面至上主义风格的帷幕挂在他们的大剧院里。此后,马列维奇和他的学生们迅速地将之上主义的精神进行传播,他们在维捷布斯克城的街道和建筑物上贴满了至上主义的标志——黑色方块,最终惹怒了市政府,因此马列维奇被迫离开了他的“新艺术学校”,这所学校在1922年被迫关闭,马列维奇不得不来到彼得格勒。

1921年成立的彼得格勒艺术文化博物馆所展示的是俄国艺术家从1905年到当时创作的现代艺术的作品,是世界上第一所专门展示现代艺术的博物馆,马列维奇的作品在其中非常受欢迎,第二年,他在博物馆开设了自己的课程并有一间自己的工作室,一直到1926年底,他都定期在此举行演讲,这为人们更好地理解现代艺术提供了可能,他还在列宁格勒和莫斯科的艺术文化博物馆都担任过重要职务。虽然前卫艺术流派的活动与苏维埃政权在捣毁旧的体制方面有着共同的诉求,但有不少人批评这种抽象、偏激的艺术形式在建设时期并不能很好地发挥作用,是与人民的审美趣味相左的,因此像马列维奇一样拥护革命的艺术家们最终没有成为政权所选择的主流,在革命时期一直比较沉默的传统写实主义的画家,在此时站了出来,虽然社会主义现实主义的创作方法直到1934年才被正式提出来,但在这之前写实派就已经掌握了画坛的主动权。

马列维奇一直与国外保持着密切的联系,他在德国和波兰等地拥有众多的支持者。经常有一些机构和组织邀请他到柏林和汉堡等地举办展览并请他讲解关于建立当代文化艺术研究所的事宜,他的至上主义作品在巴黎等地的展出大获好评,但他本人直到1926年春天才获得当局的批准而代表国家文化艺术研究所(GINKhUK)出国进行艺术访问,由于批评家们攻击马列维奇和他从事的艺术“值得怀疑”,政府不得不对国家文化艺术研究所进行调查,马列维奇一气之下辞去了研究所主任的职务,这一研究所最终也被迫关闭,因此马列维奇去德国的护照也被吊销了,好在有大卫·卢那察尔斯基(David Shterenberg,Lunacharsky)的大力支持,才使得他最终踏上了这次艺术之旅。1927年2月,他首先访问华沙,并受到了波兰艺术俱乐部和前卫艺术家们的热情接待,他们为马列维奇在波尼亚酒店举办了一个小型展览,他还做了名为“什么是至上主义”的演讲。因为马列维奇能够说一口流利的波兰语,在波兰期间,他受到了同胞般的礼遇,同时他还向波兰警方递交了“政治流亡”的申请,但没有得到答复,很明显他被认为是一个布尔什维克主义者。3月,他来到了德国,并受到了前所未有的款待,“他们提供了一切我所需要的,我难以想象其他任何艺术家受过此等礼遇,在这里,我的名字就像一个定理!”他还访问了位于德绍的包豪斯学院,在这里,他见到了格洛皮乌斯并重新见到了康定斯基等人,马列维奇卖掉了一些画,接受了一个至上主义装饰的委托,并得到资金的支持而出版了他唯一一本在国外发行的著作《非客观世界(The Non-Objective World)》,这是一本包豪斯的教学大纲,内容包含两章,其中第一章的内容就是对至上主义的介绍,这本书是他离开德国之前完成的。

由于苏联当局怀疑马列维奇在德国的活动,因此将他紧急召回国内,在离开德国之前,马列维奇将自己携带的所有作品和手稿都交给柏林的雨果·哈林进行保管,并留下了以下的字条“倘若我死了,或者被永久监禁,或者这些手稿的所有者希望他们被发表的时候,它们必须被加以研究并翻译成其他的语言,以发现此时我在革命势力中所受的影响……”他的手稿和一部分作品现在保存在阿姆斯特丹的市立博物馆中,其中一些被纽约现代美术馆收藏,而其他的一些作品则被卖掉或者散佚了,马列维奇也未能再次回到德国。1927年秋,他开始在列宁格勒国家艺术史研究中心致力于“节奏、空间的至上主义建筑”研究,1929年11月,他在特列恰科夫画廊(Tretiakov Gallery)举办了自己的回顾展,1930年,他被联邦政府部门OGPU(United State Political Agency)逮捕,这个机构专门负责逮捕和清除敌对联邦政府的“人民公敌(enemies of the people)”他被指控在1927年访问波兰期间接触反动组织等罪名,他在狱中的笔录中说道:“我努力向生产靠近,我的艺术反映的是无产阶级社会的问题,同时我们的艺术在西方得到认可,这可以体现我们在文化方面的成就,我在波兰和德国的展览向他们展示了‘苏联艺术’,当我来到德国,他们认为是‘布尔什维克到来了’,我不认同资产阶级和右翼分子的艺术观,尽管如此他仍被当局扣押,他写信给妻子,此时他的身体状况已经非常糟糕,这可能是他后来癌症的前兆,最后,在被扣押了两个多月后马列维奇才被释放。此后,苏联当局再没有对马列维奇委以重任,甚至在他死后的很长一段时间,其作品都没有在苏联公开展出过。

“回归具象”还是新的探索?

在马列维奇被苏联政府扣押两个多月释放之后,他似乎放弃了对至上主义的执著,转而重新开始创作具象的作品,有学者认为他放弃了"非具象"绘画,晚年开始回归到人物画的行列。马列维奇并没有留下关于这段转变的一些明确的信息,因此他之所以这么做的原因就成了一个谜。有一点可以肯定的是,他出国归来之后,由于早期的作品被留在了德国,所以马列维奇不得不重新复制了一些他早期的作品,来为他1929年的回顾展做准备。这其中仍有立体主义风格的典型作品,包括他新创作的《黑方块》,马列维奇只是从被释放之后才彻底抛弃了这些非具象的风格。有些人出于对政治因素的敏感而猜测,由于苏联当局对非写实艺术的打压,马列维奇只得中止了对至上主义的探索,所以才转向写实的肖像画,而且为了避免不必要的麻烦,他还常常给新作标上旧的日期;当然还有一些比较乐观的推测,将马列维奇这时的作品称为新至上主义,至上主义突破了"非具象"的束缚,画家用至上主义的艺术语言,描绘了人的意象,因此这是至上主义的新发展,并不是对当时政治制度的妥协。这两种说法似乎都有合理之处,但真正的情况可能比我们想象的更要复杂,根据我们所掌握的信息,马列维奇的突然转变必定受到了来自政府的某种压力,或许因为每况愈下的身体状况不允许他像其他前卫艺术家那样离开苏联,因此不得不对画风作相应的调整;而且他对于至上主义的不懈探索也让我们愿意相信,马列维奇并没有放弃他信奉的至上主义,而是将其进一步发展了。

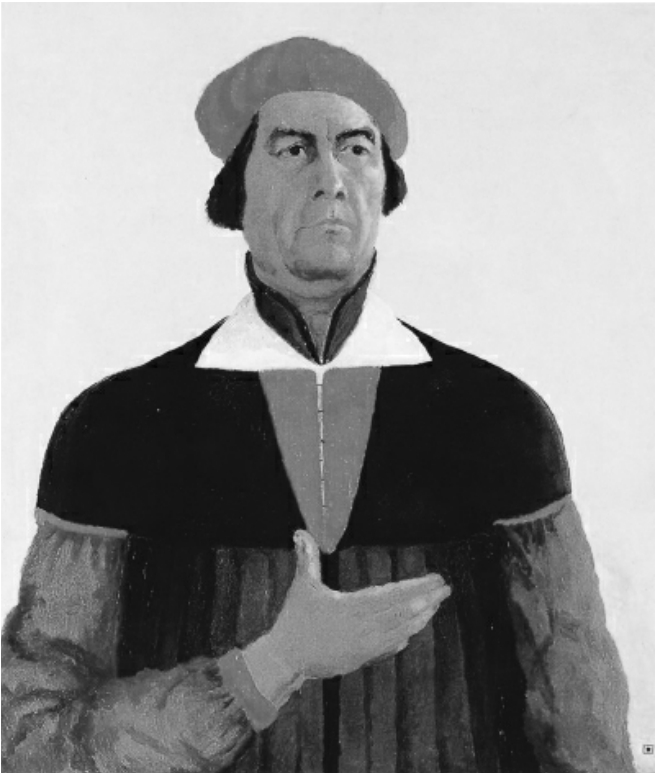

不管怎么样,我们还是愿意用看待至上主义艺术的眼光来看待他最后一个时期的作品,《自画像》是马列维奇生命中的最后一件作品,在构图和技法上都有对文艺复兴时期传统的继承。马列维奇用仰视的角度把自己的形象塑造得伟岸而坚定,人物背景是平涂的纯色,画家身着文艺复兴时期的服饰,紧闭的嘴唇和微微皱起的眉头表现出艺术家睿智和谨慎,他目光注视着眼光,表现了自己同文艺复兴时期的探险家一样所具备的探索精神,胸前张开的右手仿佛带有某些神圣的意义,画家想要表达的是自己坚定的探索精神和对信仰的忠诚。而作为至上主义重要标志的黑色方块仅出现在了画面的右下角,这似乎有些矛盾。但是换一个角度看这幅画,右下角的位置基本上都是画家留出来署名的位置,在这里,至上主义成为作者,而画家自己则以一种永恒的形象出现在画面中间。我们甚至能从画家身上所穿着的服饰中找到至上主义在色彩和造型方面的因素,画家举起的右手似乎向我们指出了画家衣服上几何形体的存在,这让人联想到他在白色时期之后创作的一系列至上主义的作品也是由红、黑、白三种主要颜色构成的,他把这三种色彩的组合作为自己的标志,穿在身上,并以此向世人昭示他最高的艺术追求。同时,我们也应当看到,代表至上主义艺术的黑方块出现在署名的位置,艺术家则走进了画面,这种角色的转换非常有意思,虽然是马列维奇创造了至上主义,但同时也是至上主义成就了马列维奇,如果要向人们解释什么是至上主义,那么没有什么比画家自己的肖像更具说服力了,因为马列维奇本身就是至上主义。

马列维奇《自画像》1933年