-

1.1总 序

-

1.2翰墨情怀:生命的迹化

-

1.3目录

-

1.4上 篇

-

1.4.1第一讲 阴阳——书法与周易哲学

-

1.4.1.1生生:书法的生命精神

-

1.4.1.2和谐:一阴一阳之谓道

-

1.4.1.3用简:以简易蕴含丰美

-

1.4.1.4玄妙:阴阳不测之谓神

-

1.4.1.5书法是一个小宇宙

-

1.4.2第二讲 氤氲——书法与气化哲学

-

1.4.2.1线迹:气的流动

-

1.4.2.2布白:虚空即气

-

1.4.2.3吞吐:心灵的收放

-

1.4.2.4有无:形之前和形以后

-

1.4.2.5虚和无的生命化

-

1.4.3第三讲 载道——书法与儒家哲学

-

1.4.3.1仁义礼:从毛笔说起

-

1.4.3.2颜真卿:儒家精神的典范

-

1.4.3.3柳公权:礼法之间

-

1.4.3.4逆与顺:儒道之别

-

1.4.3.5涩:知其不可而为之

-

1.4.3.6心正则笔正,人品即书品

-

1.4.4第四讲 守拙——书法与老子哲学

-

1.4.4.1文明发展的悖论

-

1.4.4.2巧和拙的矛盾

-

1.4.4.3金石味与枯拙美

-

1.4.4.4万岁枯藤的境界

-

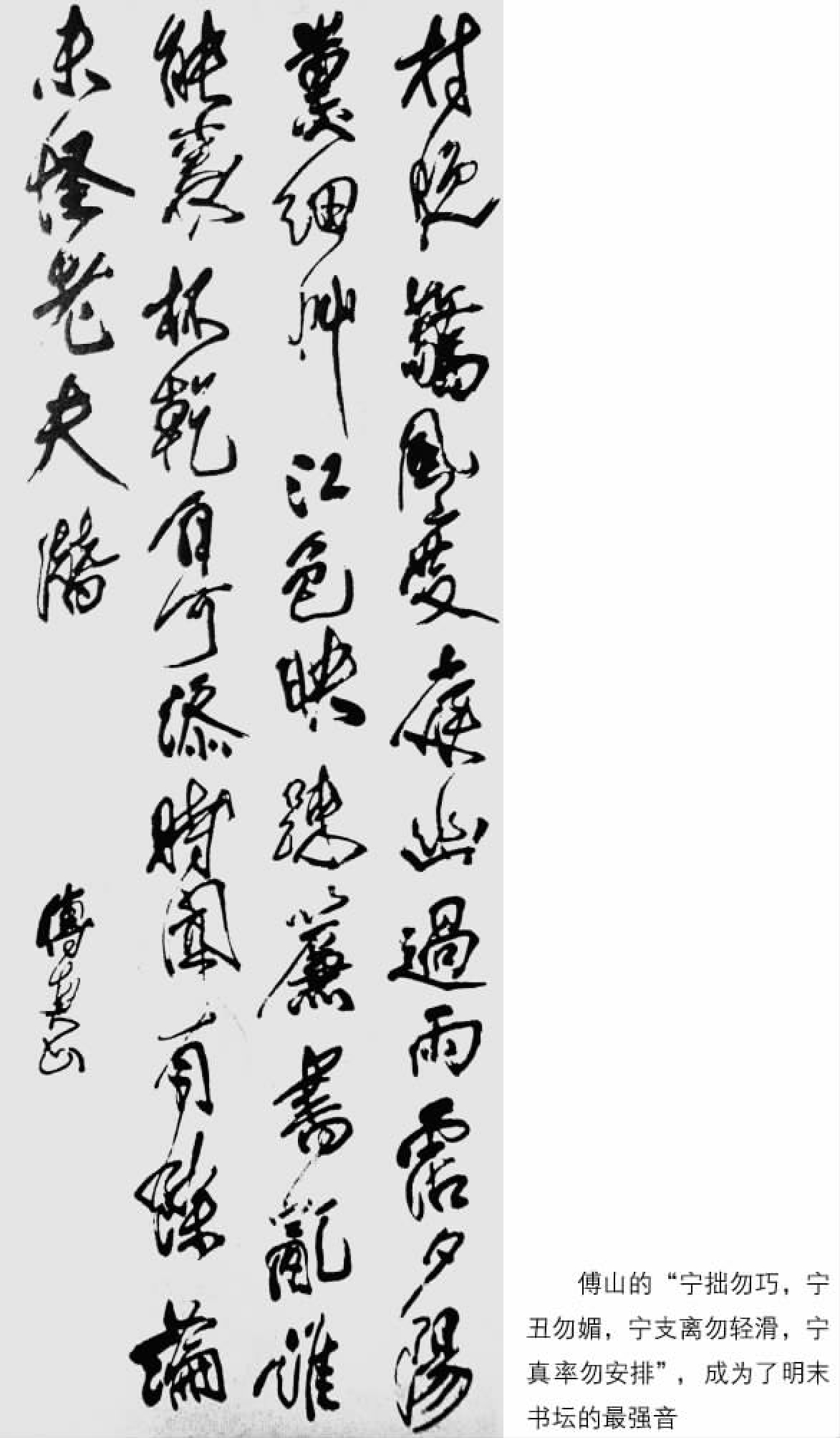

1.4.4.5宁拙勿巧:傅山的意义

-

1.4.4.6艺老在嫩:能如婴儿乎?

-

1.4.5第五讲 飘逸——书法与庄子哲学

-

1.4.5.1游的精神:生命的逍遥

-

1.4.5.2玄学思想与晋人的美

-

1.4.5.3王献之草书的意义

-

1.4.5.4简逸:从神品到逸品

-

1.4.5.5淡逸:在墨色里飞升

-

1.4.5.6笔墨优游,翰逸神飞

-

1.4.6第六讲 妙悟——书法与禅宗哲学

-

1.4.6.1从知到能的一跃

-

1.4.6.2悟分顿渐

-

1.4.6.3回到世界,物我合一

-

1.4.6.4一超直入如来地

-

1.4.6.5世间无物非草书

-

1.4.7第七讲 黑白——书法与色彩哲学

-

1.4.7.1无色之大色

-

1.4.7.2水墨的诗意

-

1.4.7.3计白当黑

-

1.4.7.4墨分五色

-

1.4.7.5蘸墨的学问

-

1.4.8第八讲 涵养——书法与人生境界

-

1.4.8.1特健药:疗心之疾,矜燥俱平

-

1.4.8.2活泼泼:艺术的生命化

-

1.4.8.3塑人格:内心的修养

-

1.4.8.4忘物我:冥合的化境

-

1.4.8.5大快活:自言其中有至乐

-

1.5中 篇

-

1.5.1第九讲 达情——书法与诗文

-

1.5.1.1所指与能指:文意与书意

-

1.5.1.2歌永言:虚笔的妙用

-

1.5.1.3达其性情,形其哀乐

-

1.5.1.4古典诗词联句的修养

-

1.5.1.5书法:中国文人的宠儿

-

1.5.2第十讲 立象——书法与绘画

-

1.5.2.1象:中国艺术之本

-

1.5.2.2易象、字象和书象

-

1.5.2.3具象和抽象

-

1.5.2.4书法肇于自然

-

1.5.2.5囊括万殊,裁成一相

-

1.5.3第十一讲 挥刀——书法与印章

-

1.5.3.1印章的文人化

-

1.5.3.2书印同法,使笔如刀

-

1.5.3.3邓石如:书从印入,印从书出

-

1.5.3.4吴昌硕:钝刀硬入写《石鼓文》

-

1.5.3.5冲刀法和切刀法

-

1.5.4第十二讲 体韵——书法与音乐

-

1.5.4.1韵与节奏的暗示

-

1.5.4.2内感的音响

-

1.5.4.3“象八音之迭起”

-

1.5.4.4以时间统领空间:音乐化的宇宙

-

1.5.4.5笔序的意义

-

1.5.4.6乐教的衰堕与书法的作用

-

1.5.5第十三讲 看舞——书法与舞蹈

-

1.5.5.1从公孙大娘说起

-

1.5.5.2中国书画都通于舞

-

1.5.5.3墨之舞:飘带精神

-

1.5.5.4一笔书:一气蝉联

-

1.5.5.5生命的秩序性和整体性

-

1.5.6第十四讲 重宇——书法与建筑

-

1.5.6.1书法结构与建筑形式

-

1.5.6.2主线:对称和秩序

-

1.5.6.3迎拒:俯仰和向背

-

1.5.6.4园林:宛自天开

-

1.5.6.5飞动:插翼欲飞

-

1.6下 篇

-

1.6.1第十五讲 写字——书法与汉字

-

1.6.1.1独一无二的艺术

-

1.6.1.2古文字和今文字

-

1.6.1.3隶变:速度与提按

-

1.6.1.4草书:精神的自由

-

1.6.1.5书法的自觉

-

1.6.2第十六讲 鉴古——书法与碑帖

-

1.6.2.1碑:大书深刻,典章宏文

-

1.6.2.2帖:逸笔余兴,淋漓挥洒

-

1.6.2.3碑以颂德,帖以传情

-

1.6.2.4金石学:证经和补史

-

1.6.2.5书法家:师笔与师刀

-

1.6.3第十七讲 造势——书法与兵法

-

1.6.3.1释形以任势

-

1.6.3.2遣兵如遣毫

-

1.6.3.3兵力的配方

-

1.6.3.4奇正:急以出奇

-

1.6.3.5意外:兵以诈立

-

1.6.4第十八讲 致柔——书法与武术

-

1.6.4.1西方拳击和中国武术

-

1.6.4.2乃武乃文,书剑一家

-

1.6.4.3意到气到,气到力到

-

1.6.4.4以气主运,以柔克刚

-

1.6.4.5学书如学拳

-

1.6.5第十九讲 血脉——书法与中医

-

1.6.5.1神气骨肉血:线条的生命化

-

1.6.5.2中和:偏阴偏阳之谓疾

-

1.6.5.3气脉:气的充实和贯通

-

1.6.5.4血脉:水者字之血

-

1.6.5.5经络:筋脉的贯通

-

1.6.6第二十讲 若龙——书法与风水

-

1.6.6.1堪舆中的龙脉思想

-

1.6.6.2画中龙脉开阖起伏

-

1.6.6.3矫若游龙,疾若惊蛇

-

1.6.6.4草蛇灰线,伏脉千里

-

1.6.6.5草书:蛇形线与蛇行线

-

1.6.7后 记

1

笔走龙蛇:书法文化二十讲