第二节 陕北民歌的悲剧意识

民歌是人民群众口头创作流传的可供传唱的韵文作品,在我国广大地域存在有劳动号子、花儿、小调、信天游等多种民歌类型,它们各具特色,以丰富的文化内涵和民俗价值在民间文化中独树一帜。以信天游为代表的陕北民歌,是流传在陕西北部,即长城以南、黄河以西、子午岭以东、桥山以北的广大地区的极具地域特色的口头文化。陕北民歌以抒情为主,语言质朴、形式单纯、格调深沉,从歌词到音韵都潜藏着浓浓的悲剧意识,这种悲剧意识与世界各民族民歌的悲剧意识具有相通性,反映了人类共通的悲剧意识。

一、陕北民歌悲剧意识的表现

陕北民歌是一种自由创作、口头传承的文化形式,它经历了岁月的侵蚀一直沿袭下来并且内容上不断得到创新,具有极强的生命力。它以浑然天成的声调、歌词打动每一位听众,它的厚重、苍凉、粗犷、高扬的音韵,它平实直接的艺术都有让人无法拒绝的魅力。

陕北民歌从歌词到音韵都极具悲剧感。表现在歌词上,首先是语言特色上多用反语。陕北人民粗犷质朴的自尊要求他们表达悲痛的方式与众不同,心底的悲凄传至口中便换了形式。反语就是说反话,用与本语相反的词语来表达本意,含有自嘲的意味,同时产生幽默感和讽刺性,更好的表达感情、传达情绪。从艺术表达手法上说,运用反语这种“借”的方式本身就含有一定的悲剧意味。

如《夫妻逗趣》中的对唱。丈夫唱:

说你邋遢你真邋遢,

白生生白脸脸有麻子疤,娃他妈。

说你邋遢你真邋遢,

口里头又长一对大板牙呀,娃他妈。

说你邋遢你真邋遢,

头上的青丝乱如麻,娃他妈。

说你邋遢你真邋遢,

腔子上的污水锄头刮,娃他妈。

歌中以骂话、俏皮话来对妻子加以指责,其实话里透出的是恩爱的温馨和谐以及对妻子的关注关心。从妻子的对唱中就更容易看出夫妻在幽默中所承受的心酸悲苦:

麻子疤来你怕啥,

你给妹妹买洋粉妹妹能搽它,娃他大。

大板牙来你怕啥,

你给妹妹买西瓜妹妹能溜它,娃他大。

头上的青丝你怕啥,

你给妹妹买梳子妹妹能梳它,娃他大。

腔子上的污水你怕啥,

你给妹妹买洋碱妹妹能洗它,娃他大。

生活中的艰辛打磨不掉陕北人的柔情和幽默,在俏皮中却也难掩劳动人民的悲苦情绪。

《跑旱船》中唱道:

太阳下来这么样样高,

照见老头是过来了,

身上穿的是一件烂皮袄,

长上两根胡子,那才是个假的哟。

太阳下来这么样样高,

包头妻儿是过来了,

身上穿的一件红绸袄,

口上搽的那个胭脂,那才是个假的哟。

把皮袄说成是“烂皮袄”,说他的胡子是假的,他的妻的胭脂都是假的,这样用气话来表达难以表达的强烈抵制情绪,在羡慕又不屑,自我叹息又义愤难平的复杂心态中透露出悲凉心绪。

面对荒谬不加驳斥而是采用反语,谬上加谬,使其荒唐之处极端放大而达到归谬的目的;用正面语言难以表达强烈情绪时,以反语加强效果,同时产生幽默。陕北民歌中的这种幽默是浮在文辞上的幽默,实则从骨子里透出的是一种怨、一种浓的无法化解的悲剧意识。

其次,陕北民歌多以悲剧人物作为塑造原型,使完成艺术加工以后的歌词也极具悲剧意识。陕北民歌创作的原始动机乃是陕北人民为了排遣内心的苦闷和痛苦,诉说生活的苦难与艰辛,抒发对爱情的渴望与追求,这就决定了陕北民歌的主调只能是抒情。既为即兴抒情,那就不可能在民歌的创作上进行精心构思、刻意表达,这就一定程度上制约了陕北民歌的叙事诗,特别是长篇叙事诗的发展。陕北民歌中的叙事民歌不多,但这不多的叙事民歌几乎全都是以悲剧人物为原型来塑造人物形象的。

最具代表性的陕北民歌《三十里铺》是一首叙事性的民歌,它所塑造的人物,三哥哥和四妹子的原型就是遭受悲剧爱情命运的三十里铺村的青年郝增喜和王凤英。三十里铺村的姑娘王凤英活泼大方,模样俊俏,敢在村里村外抛头露面,被一些封建守旧的人看不惯。1937年,王凤英与本村青年郝增喜恋爱并私订终身,这在当时是石破天惊的举动,必然会遭到村里人的非议。郝增喜的父母受不了舆论压力,又嫌王凤英家太穷,坚决不同意两人结合,以“打断腿”“赶出门”来威胁郝增喜,死活要拆散一对恋人。1938年冬,郝增喜被迫与父母包办的姑娘常秀英结婚,王凤英听到新婚的唢呐声一病不起,卧炕一个多月。1942年农历2月,郝增喜应召去当兵,离家时王凤英站在自己家的硷畔上恋恋不舍地流泪为他送行,郝增喜一步一回头地走出村外。《三十里铺》的编创者常永昌由此情此景构思了前几段内容,后又改改唱唱,以男女对唱的形式编成十八段歌词。民歌中唱道:

叫一声凤英你不要哭,

三哥哥走了回来哩,

有什么话儿你对我说,

心里不要害急。

三哥哥当兵坡坡里下,

四妹子硷畔上灰不塌塌,

有心拉上两句知心话,

又怕人笑话。

盘盘算算活不成个人,

寻上无常死了吧,

一寸寸年纪没活够,

撂不下三哥哥。

句句如泣如诉,感人肺腑,把悲剧人物的凄凉心境表现得淋漓尽致。

另一首叙事民歌《兰花花》亦如此。她是根据延安临镇的一个真实爱情悲剧故事编创出来的。其悲剧人物兰花花,原名姬延玲,小名叶子,1919年出生于延安南川临镇街一个农民家庭。她从小心灵手巧,长的俊秀,像雨后马兰花一样招人喜爱,人们都亲切地叫她“兰花花”。这时正是陕北“闹红”的时候,1936年春,刘志丹率红军骑兵团打下临镇,成立了固临县苏维埃政府。红军中有个战士能文善武,英俊挺拔,在部队兼搞宣传工作,唱歌跳舞样样行。他与兰花花一见钟情、偷偷相爱,发誓相伴终生,不久两人发生了关系。后来,红军奉命过山西东征,红军战士只得和兰花花告别。红军走后,两人相爱偷情的事被张扬开来,兰花花的父母认为女儿败坏门风,便托媒人把17岁的兰花花许给镇后街的富户任老五的小儿子任小喜,兰花花在父母的威迫下被抬进了任家。任小喜长的小,吃喝嫖赌无所不为,后因在宜川抢劫杀人被处决。第二年,兰花花又被父母强迫嫁给了姓石的富户人家,在石家受尽折磨,她日夜思念自己的红军情人,因为精神过于苦闷,最终于1942年正月病死,年仅24岁。兰花花的红军情人作为兰花花悲剧命运的当事人和见证者,带着对兰花花的怀念相思和愧疚之情构思整理出这首广泛传诵、悲凄动人的《兰花花》。

再次,陕北民歌多取材于悲剧人物的真实遭遇或直接描写其悲剧命运,更增加了民歌的悲剧性。如《父子揽工》的作者王有,小时家境尚好,因官府欺压、盗匪为患、天灾人祸而破产,父母双亡,妻子病故,只能领着十多岁的儿子揽工活命,他把自己的亲身经历写入民歌,创作了揭露封建剥削的惨无人道的《父子揽工》。党庆成,家贫而勤劳,与妻子相依为命,同甘共苦,感情甚深,不料妻子一场大病,丢下他和孩子英年早逝,他在悲痛中编创抒情民歌《党庆成哭妻》,倾吐了他对妻子的深切怀念,反映了劳动人民纯真的爱情观。

这样的例子在陕北民歌中屡见不鲜,他们以血泪的控诉言辞,讲述自己的悲惨命运,发泄心中的幽怨,这种真情以极大的感染力将每一位听众拽入悲凄的旋涡。

除过歌词,从陕北民歌的音韵上也能挖掘出其潜藏的悲剧意识。

陕北民歌的曲调开阔奔放,感情炽烈深沉,具有浓厚的抒咏性。信天游曲调多建立在一种“双四度”框架上,上句分成两个腔节,并在头一个腔节上作较长的延伸,给人以辽阔悠远之感,下句一气呵成,在上下句反复的歌唱中浸注人生感慨。这种两乐句“换头”“换尾”的重复结构较为常见。

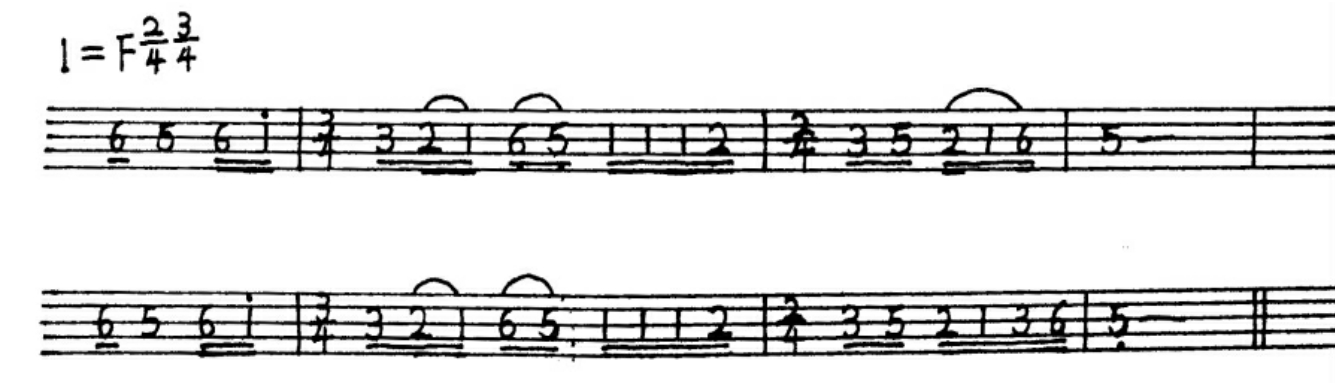

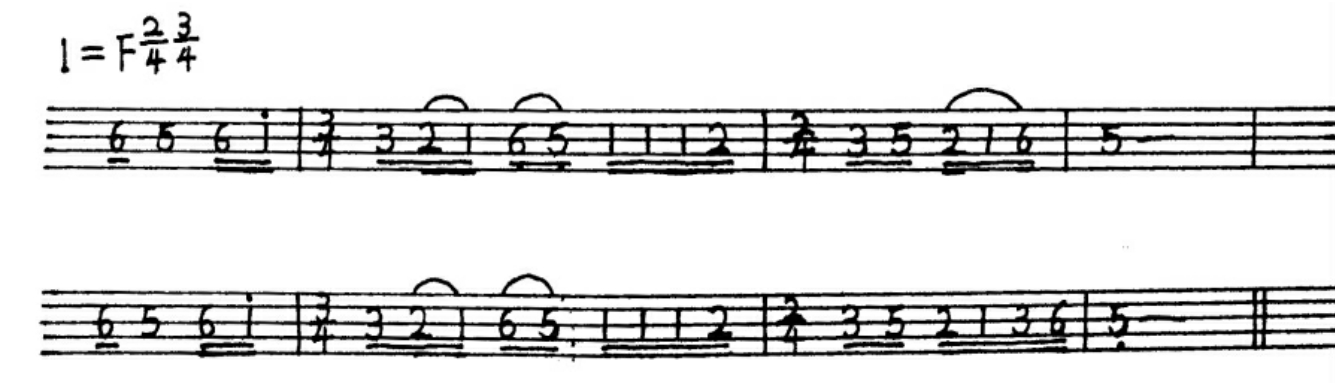

例1:哥哥走来妹妹照

此曲换头不换尾,变换的部分情绪完全不同,前句的跳进与后句的平进形成对比,突出强调了“眼泪儿滴”的悲伤情绪,尽诉无边的悲泣和思念。

例2:蓝格英英的天气起白雾

此曲换尾不换头,后句加一个音的过渡使其比前句平稳而略长,依次完成对后句“难”的强调。其余部分的完全一致更加突显了这个“难”字,把情绪上的无奈悲苦完美地展现了出来。正是由于这种框架模式形成的明显对比,使《蓝格英英的天气起白雾》美景与心里的沉重悲痛形成巨大落差,从而更具体体现出人物命运的跌宕,使整个曲调回荡出浓烈的悲剧气息。

陕北民歌的调式以商、徵、羽为主,体现出一种热情、昂扬、激越的情绪,使曲调听起来高亢宽广、厚重苍凉、悲凄动人。

在广为传诵的陕北民歌中,《上一道坡坡下一道梁》《三十里明沙二十里川》等均属于商式调;《兰花花》《因为哥哥挨过打》等都属于羽式调;《黄河船夫曲》《脚夫调》等则属于徵式调。陕北民歌普遍的采用这些调式,把心情的故事与这些曲调相糅,以这些调式独有的悲苦气息去征服听众,打动听众。

陕北民歌具有极强的抒情性,因而歌唱速度上多为慢速、中速稍慢,使曲子听起来优美凄婉。如《五哥放羊》中速较慢,唱出妹子对五哥的心疼、思恋以及五哥生活的悲苦。《赶牲灵》中速较慢,唱出姑娘的无尽期盼、悲楚凄苦。《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》中速较慢,唱出主人公的凄凉无奈。

陕北民歌还多用连音、延音,拖长音调,使之听起来悠远苍凉、空旷寂寥,表达感情延续持久。同时,音调常用平线,音点稀疏,同样也具有增强抒情性,表达悲剧情感的作用。这种音的使用在《戴荷包》最后一个音节中得到最完美的体现;再如《面对面坐下还想你》最后同样以延音平线式表现一贯到底的悲凄之情。

二、陕北民歌悲剧意识的成因

陕北是一个古老而神秘的地方,几千年来农业文化与游牧文化的争夺、华夏民族与其他少数民族的融合,使这块土地具有了极其深厚的文化底蕴和神奇色彩。由于连年的战争和人为的破坏致使陕北,尤其是以榆林为代表的广大地域从水草丰美、宜农宜耕的绿洲之地变为满目黄沙的荒凉之地。植被破坏、水土流失、灾害频繁,又地处偏远、交通闭塞,这就导致陕北生产力远远落后于其周边地区,形成了封闭、迟钝的文化圈。也正是这种落后迟缓,使陕北纯净的原始文化久存长留,使陕北人民形成了豪爽仗义、热情开朗、扶危济贫、轻利重义的性格特色。

正是这里贫困的现实境遇和人民质朴坚毅的心性的奇异组合造就了充满悲剧意识,唱者如泣如诉、听者感慨万千的陕北民歌。

朝鲜作家郑成勋曾说:“一个坚强的人,不会流下更多的泪水,哪怕是痛苦超出了他的理智。”印度著名的《伽利布抒情诗》中也说:“我饮酒绝不是贪图欢乐,仅仅是为了把愁苦遗忘,无论是在白天还是在黑夜,我急需有阵阵昏醉忘我的感觉。”陕北汉子的坚强要求他们以非泪水的另一种形式表达生活带给他们的悲楚,他们选取了高歌的形式,像脚夫们自由的高歌就是由于他们长期行走在寂寞的山川沟壑间顺乎自然的自娱和抒情形式。民歌就是这样,如饮酒,让人忘却愁苦,安享宁静。

陕北民歌本身即为抒发一种感情,而这种感情多为悲苦之情。一个人的感情和理想不是凭空存在和产生的,而是他生活着的客观环境的反映。陕北民歌作为一种生命的歌唱形式,它所饱含的悲剧意识以陕北独有的地域特色为直接导致因素。陕北民歌的演唱形式自由,随时随地有感而唱,因此它是随心随情而定的。它不事先谱乐,因而其调为心调,表达歌者当时的心情;它不事先写词,因而其词为心词,描绘歌者现实生活中的遭遇。

陕北民歌多在山间田头对唱或独唱,由于抒情和距离上的客观需要,它的调子长而扬,这种拖长的声调本身给人一种辽远苍凉的悲凄之感。加之歌词本身反映现实,而陕北人民的现实即为辛酸悲苦的现实,致使陕北民歌在很大程度上具有了浓重的悲剧意识。

陕北民歌中有很大一部分属于“诉苦歌”,如《揽工调》,脚夫为生活所迫离家揽工已三年,心中想妻儿是否在家,娃娃又在做什么。他在歌中反复地问自己:“为什么赶脚的人儿这样苦命?”由于农业歉收,陕北地区,尤其佳县等沿黄河县镇就有大量以在黄河扳船为业的船夫,他们常年奔波于包头至潼关的黄河惊涛骇浪中过着辛劳凄苦、朝不保夕的艰难生活。佳县荷叶坪人李思命就是他们中的一员,他们兄弟四人皆以此为业,李思命以自己的亲身经历创作了《天下黄河九十九道湾》,以问答的形式发出对命运的呼喊控诉。

陕北多自然灾害,加之统治阶级的压榨和封建思想的束缚,这都给劳动人民带来极大的不幸和苦难,这些不幸和苦难就需要用民歌来排遣和抒发。他们遇旱灾时就唱《祈雨调》,粮食无收时就唱《卖老婆》《卖媳妇》《卖娃娃》《揽工难》《五哥放羊》《长工苦》《最狠不过东家心》等则是对受地主、豪绅、反动军阀剥削生活的描绘和控诉。

陕北民歌作为一种独特的文化形式,它所饱含的悲剧意识以陕北独有的文化交融为间接影响因素。文化的传播与相互碰撞对陕北民歌的产生和形成产生了极大的影响。陕北与内蒙、山西、宁夏三地接壤,在很大程度上融合了这三地的传入文化,形成独具特色的陕北文化大氛围。陕北民歌由于接受这三地文化的程度不尽相同,也形成了北部山曲、西部信天游、东南部小调三种各有特色的民歌形式。

陕北民歌的曲调多受内蒙长调和流行于青海、宁夏等地的“花儿”的影响。内蒙“长调”,蒙语称“乌日听道”,即“悠长的歌曲”。它歌腔舒展、节奏自由深情委婉。蒙古族民间有句谚语:“牙齿掉了咽到肚里,胳膊断了藏在袖里。”这种善良多忧的内在性格使蒙古长调苍凉悲抑,形成了“慢多快少,忧多乐少。”的总体特色。花儿曲调悠长、拖腔长,“唱之似哭,听之凄然。”正是这种苍凉凄然的调子给了陕北民歌曲调以灵感,同时也把这种难以化解的悲抑嵌入了陕北民歌的曲调之中。

由于历史上多次征战迫使人口迁移以及移民的到来,加之伴随自然灾害和人为灾害出现的“走西口”“下河东”的人口迁移现象,形成了一种奇特的移民文化氛围,这种氛围导致的结果是人在感情上总会有离乡的漂泊感、孤独感和不被认同感,它是一种难以释怀的悲剧感,这种感情在陕北民歌中多有反映。如《脚夫调》中唱“为什么我赶骡子的人儿这样苦闷。不唱山曲不好盛,唱上一个山曲想亲人。”对亲人,对家的渴望与在外漂泊的孤独溢于言表。《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》中“咱们见面面容易拉话话难,拉不上话儿招一招手”,是对爱的渴望,对被认同的渴望,对被接受的渴望。灾年人口迁徙,“走西口”和“下河东”的事实本身也给陕北人民带来了巨大的悲痛。《走西口》中小妹妹对哥哥的留恋不舍:“提起你走西口呀,小妹妹泪花流。这就是天遭荒旱,受苦的人儿痛在心头。”因为荒灾,恋人分别,家庭破碎,家人死去,一幕幕人间悲剧不断上演,反映在民歌中,从音韵到歌词都流转着一种悲剧情感。

人自身生理、心理机制的特点,客观、主观地使陕北民歌具有了极强的悲剧性。

陕北民歌的产生源自一种情绪冲动,这种情绪的样式决定了陕北民歌感情色彩的走向。人的感觉是诱发情绪的首要条件。一种感觉的产生,在感觉器官正常的情况下,需要条件即刺激物对人产生的刺激,并且只有这种刺激达到一定强度时才能感觉出来。陕北的地理环境决定了生存于这片土地上的劳动人民以感官所领略到的最强刺激来源于艰辛的生活场面和荒凉的沙土景象,因而悲苦成为最强的刺激物,以致人们最容易产生对悲的感觉。

人的知觉强调人的主动性和智慧性,人对刺激物以联想的方式接受,并以最熟悉的东西为被联想到的常见对象。正如心理学专家讲:“你知道的东西影响你看到的东西。”陕北汉子们最烂熟于心的莫过于生活中的辛酸,“痛过才会记得”“悲哀在他心上刻下的伤痕,比战士盾牌上的剑痕更多”。因而他们对某一事物的知觉首先以悲剧的想象形象来完成。

心理学家对遗忘因素的研究显示,识记材料的性质及其重要性对以往的进程有很大影响。有意义的材料不容易忘,形象的材料比抽象的材料忘的慢。对普通老百姓而言,所谓意义,即与自己的生存状态,或更具体说生活的好坏,息息相关的事物,同时它们是具体可感的。对陕北人这么一个处在特殊地域环境中的人群来讲,比起其他,苦难就在身边,它真实可感并且意义重大。因而,记忆将其长期保存并不断加强深化,久而久之便沉淀为潜藏最深最顽固并一触即发的悲剧情绪。

综上所述,陕北民歌中的悲剧意识不是偶然产生的个例,而是由自然地理环境和人文大环境以及人自身心理特点决定而必然产生并且有普遍意义的一种文化现象。也正是由于这种悲剧意识的存在,使陕北民歌在情感层面具有了人类共通性,与世界各民族民歌共同构建了世界民歌殿堂。

三、陕北民歌的悲剧意识具有人类共通性的体现

世界民歌是一个大家庭,这个大家庭包括上千个成员,它们神态各异,各具特色。它们以不同的语言,不同的风格各领风骚,但从大的方面讲,它们却拥有一个共同之处,那就是它们毫无例外地具有悲剧意识,并且这种共通的悲剧意识有着共同的根源。

首先,我们可以看到世界各民族民歌都存有潜在的悲剧意识。

印度《伽利布抒情诗》中写道:“生命的囚牢与悲痛的桎梏实质上它们是一件事物的两种说法,人在死亡之前怎么可能摆脱悲痛。”悲痛是人类的共有意识,任何民族任何人都难以躲避和逃离。心理学家调查发现:“比起保持沉默来,我们较喜欢谈论自己的痛苦。”民歌是人们谈论痛苦所使用的一种形式。在我国,各地方、各民族都有自己的特色民歌,它们多以一种悲剧情节示人,如广西陆川歌谣以农歌、工歌、穷歌、婚歌为代表展示当地人的生活情形、风俗习惯等,其中处处可窥见人民对人生疾苦的慨叹。歌中唱道:

耕田难呀耕田难,

周年辛苦挨饥寒。

一年三百六十天,

天天劳苦不安然。

又如上海民歌,由于上海多有外来务工人员,“一时无家可归者,无虑千万,咸来上海就食。”因而其民歌融入了悲楚、漂泊之感。如在《哭嫁歌》《姑嫂泪》《扛棒号子》等民歌中就把辛劳、心酸的生活历程表现了出来。

在国外亦如此,日本民族本身就是一个具有浓厚悲剧意识的民族,他们的民歌也同样具有极强的悲剧性,以《樱花谣》为代表。樱花本身就是一种含有悲剧意味的植物,它花期短,在开的最盛时一夜凋零,总是蕴藏着一种决绝的压抑和坚韧。因而其歌也给人一种悲凄的苍凉感。亚美尼亚有一首代表民歌《燕子》唱道:

燕子啊,你飞向前方,

飞到亲爱的故乡,

那儿有我的亲娘,

倚门盼儿回故乡。

它把整个民族的漂泊无依感都唱了出来,内心的孤独感和对故乡对家的渴望穿插其中,荡气回肠。爱尔兰民族惯以音乐著称,其民歌也具有悲情浪漫主义色彩,十八世纪都柏林诗人汤麦斯·摩尔为民歌《夏天的最后一朵玫瑰花》作词:

夏天里最后一朵玫瑰还在孤独地开放,

所有它可爱的伴侣都已凋谢死亡。

再没有鲜花陪伴,映照它绯红脸庞,

与它一同叹息悲伤。

这首代表性作品中的悲剧性是十分浓烈的。另外土耳其一种忧郁而伤感的民歌“阿拉伯斯克”已成为土耳其代表民歌。

其次,陕北民歌的悲剧意识与世界各民族民歌所体现的悲剧性有着共同根源。

情感是人反映客观现实的一种形式,民歌所抒发的情感同样是人所处的现实生活的反映。陕北民歌以它自己独有的风格特色去反映自己所处的环境、所经历的生活。世界各民族民歌也是一样,它们来自同一个根,长出不同的枝,开出不同的花,结出不同的果,却同样从生活这片大土壤中吸取养分,以致枝繁叶茂,花繁果硕。

从民歌的产生过程我们几乎可以清楚了解到这一点。1615年,傣族人祜巴勐写了一部《论傣族诗歌》,其中说到民歌的产生过程:“从吃栗子、果子时期走向吃麂子和鹿肉的时期,在这个时期里,我们人天天走进森林,觅食充饥。在手脚不停地捡栗子、果子吃的时候,往往会遇到手脚被刺伤,从树上摔下来,或者从悬岩上滚下等情况。受到这样的挫折和不幸时,就会发出呻吟、哀鸣和哭声;有时也比较顺利,捡到的果子多,吃得饱,大家兴高采烈,拍手拍脚,又喊又笑;在打猎的时候,有时会遇到虎咬熊抓、野猪闯、毒蛇咬,受难者就会发出寒心的呻吟哭喊:‘疼啊疼!’‘苦啊苦!’;大家害怕,也会惊恐呼叫:‘害怕啊害怕!’也有顺利的时候,打死了老虎和马鹿,大家就高高兴兴,笑啊笑,跳啊跳的,不住地喊叫:‘真的多啊,够我们饱饱吃,啾!啾!啾!’有时为了抬老虎或抬树,为了出力,大家一齐喊:‘嘿呦!嘿呦!优!’于是,全身就有使不完的力气。直到今天抬木料盖房子,路上都喊:‘赛罗!优!’这是因为它是力量的声音。这种悲哀和欢乐,发自人们的心田里,这种‘发自’是劳动产生思想的过程,思想则又产生语言。从心底出来的语言最美。天长日久,这种悲哀和欢乐的情调,自然地成了人们口头传语,逐步演变成了歌。以后在抬虎抬树时,不仅肩抬的众人喊,就是欢迎和随从的老人、小孩、妇女都一齐喊,成了全民性的音乐,于是就产生了歌谣。”

中国如此,外国亦如此。乔治·汤姆逊是这样描述爱尔兰民歌的:“对于他们,诗歌和书本是没有任何关系的,大多数农民不识字,诗歌是活在他们嘴上的。它是大众的财产,人人都知道,人人都爱好。在日常谈话中,诗歌常像泉水一样冒出来。而且这些诗歌还在创造之中,每当有什么重要事件发生的时候,人们就创作一支歌来庆祝。……这些歌的创作并非我们现在所说的创作,它是应时唱出来的。”

民歌作为一种自由的反映现实的形式是全世界民歌的共同特色,它不因民族、地域、时间的差异而改变。俄罗斯民歌有历史和传奇歌曲、革命歌曲、日常生活与爱情歌曲以及茨冈民歌。我国苗族有酒歌、苦歌、反歌、丧歌、劳歌等。它们都从方方面面表现生活、反映现实。我国少数民族侗族,聚居在贵州、湖南、广西等省区,由于以前侗族没有自己的文字,许多文化传统、生活习俗、社交礼仪等都是靠着歌声一代一代往下传的,“汉人有字传书本,侗族无字传歌声;祖辈传唱到父辈,父辈传唱到儿孙。”是侗族人生活的真实写照。侗族人的生活全都是在歌里流传在歌里完成的。世界上有很多没有自己文字的民族都同侗族一样,以歌的形式传承自己民族的传统以供子孙沿袭,因此它们也就不可避免地涉及生活的各个方面,以给子孙一个完整形象的祖辈生活画面。

民歌多以抒情为主,表现歌者的感情,这种感情有大感情,人类情感,也有小感情,个人喜怒,但总的来说,在表情达意上都以表现人类共有的悲苦为主,例如生活上的艰辛,爱情上的挫折等,它们都以自己个性化的语言来表现整个人类心灵上的困顿。

不同皮肤,不同血脉的人所经历的情感是一致的,他们在生活中所体悟到的酸甜苦辣是一样的,这些感情在每个人心上都形成了一种声音,这个声音唱出来就是民歌。陕北民歌是陕北人民心中这个声音的回响,其他民歌与它一样,也是发自内心深处,成为心灵的回响。

美国是一个典型的移民国家,它的民歌常表现人心灵上的孤独感、漂泊感、无根感。其代表民歌《念故乡》唱道:

念故乡,思故乡,

故乡真可爱。

天甚清,风甚凉,

乡愁阵阵来。

故乡人,今如何,

常念念不忘。

在他乡,一孤客,

寂寞又凄凉。

我愿意,回故乡,

重返旧家园。

众亲友,聚一堂,

共享从前乐。

它正是美国移民的共同心声,也是世界上所有“异乡客”的共同心理感受。

印度尼西亚有一首广为传颂的民歌叫《心恋》,它讲述的是一个爱慕者偷偷望着她心中恋人的情景,写她想看又怕他笑话,只好假装看花看画,描写想与他说话,他旁边又已经有个她时那种尴尬、娇羞、焦急、渴望又失望伤心的复杂心理。这种对人物心理的形象刻画,完整准确的再现了一位爱慕者的心态,同时它也是所有思慕暗恋别人者的共同心理写照。

朝鲜民歌《阿里郎》被众多中国人所熟知和喜爱,它表现一种悲凄的离别之情。苏轼有词“相顾无言,惟有泪千行。”这首民歌在送别时无言,只有口中叨念“阿里郎”,此曲说的话,即表达清晰的感情的语言,算上重复的也只有九句,而念“阿里郎”竟念了二十多遍,整个歌听下来只有“阿里郎”在脑间回响。也正是由此才把心间的那种难舍、殷切、挚诚之爱表达了出来,让每个人心中都浮现自己见过或经历过的离别场景。

陕北民歌屹立于世界民歌之林,以其独特的艺术魅力征服每一个接触到它的人。陕北民歌源于苦难,人们创作民歌表现悲剧人生、表达悲苦情感;陕北民歌化解苦难,人们通过唱民歌释放悲苦情绪、向往美满生活。陕北民歌中浓厚的悲剧意识正是它的生机之所在,是它顽强生命力的输养之处。陕北民歌是民族的,它反映自己独一无二的生活形式;陕北民歌是世界的,它以自己的方式成为人类共有的心灵情感的回响。