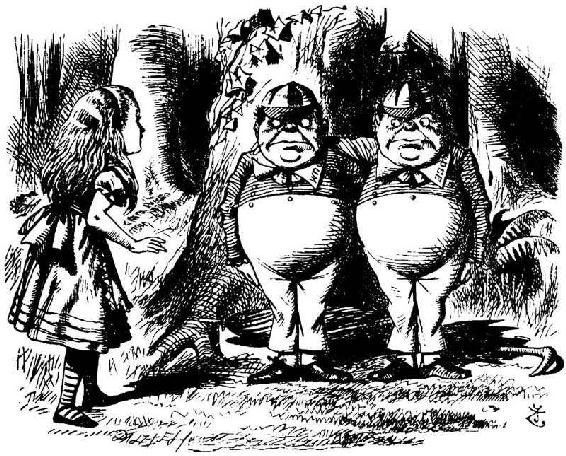

第4章 镗镗肥和镗镗胖

他俩站在一棵树下,各自用一只胳膊搂着对方的脖子,不过爱丽丝一眼就看出了谁是谁,因为他们一个衣领上绣着个肥字,另一个绣着个胖字。“我想他俩脖子后的衣领上准都绣着镗镗。”她对自己说。

他俩一动不动地站着,她几乎忘记他俩是活物了。当她正要转到后面去看看是否每人背后都写着镗镗这个词时,那个绣着肥字的发出了声音,吓了她一大跳。

“如果你认为我们是蜡做的,”他说,“你就得付钱,懂吗?蜡像不能白看。绝对不能!”

“相反,”那个绣着胖字的说,“如果你认为我们是活的,你就该说话。”

“我真是太抱歉了。”爱丽丝只能这么说;因为有首古老的歌曲的歌词总是在她的脑子里响,就像一只“滴答”响着的小钟,于是她忍不住把那些歌词大声地说了出来:

镗镗肥和镗镗胖

同意打一仗;

因为镗镗肥说镗镗胖

弄坏了他可爱的新嘎嘎响。

刚好飞来只大乌鸦,

黑得像只柏油桶,

两位英雄吓破了胆,

忘记了他俩在吵架。

“我知道你在想什么,”镗镗肥说,“但不是那么回事,绝对不是。”

“反过来,”镗镗胖接着说,“如果真是那样,就是那么回事,如果曾经是那样,那就可能是那么回事;但是既然不是那样,那就不是那么回事。这就是逻辑学。”

“我刚才是在想,”爱丽丝非常有礼貌地说,“从哪条路走出这片树林最近。天太黑了。劳驾,你们能告诉我吗?”

但是那两个小胖子只是相互看着,咧着嘴笑。

他俩看上去真是太像学校里的一对儿大孩子了,爱丽丝忍不住用手指着镗镗肥说:“一号男孩儿!”

“才不是呢!”镗镗肥连忙大声嚷道,然后“啪”地一下又紧紧地闭上了嘴。

“二号男孩儿!”爱丽丝又转向了镗镗胖,心里琢磨着他肯定要喊“反过来”了。果然他这样喊了。

“你一开始就错了!”镗镗肥嚷道,“拜访人的时候说的第一句话应该是:‘你好吗?’然后握握手。”说到这儿,两兄弟彼此拥抱了一下,接着又伸出了两只空着的手,要和她握手。

爱丽丝不愿先握哪个人的手,唯恐伤害了另一位的感情。于是她同时握住了两人的手,这是解决难题的最好办法。紧接着他们围成圈跳起舞来。这似乎很自然(后来她记得),当听到音乐演奏起来时,她都不觉得奇怪了。那音乐好像是来自他们跳舞的那棵树下,那乐曲声(根据她所能辨别出来的)是那些长板凳互相摩擦着发出来的,像是琴弓摩擦琴弦似的。

“当我发现自己在唱我们绕着桑树丛跳舞时(爱丽丝后来告诉姐姐所有这些经历时说),真是有趣极了。我不知道自己在什么时候开始唱的,可是我觉得好像已经唱了好长好长时间了!”

另两位舞伴太胖了,很快就上气不接下气了。“一支舞跳四圈就足够了。”镗镗肥喘着气说。和刚才突然跳起舞来一样,他俩又突然不跳了,音乐也同时停了。

于是,他们松开了爱丽丝的手,站在那儿瞧着她。这阵子的沉默挺让人尴尬的,因为爱丽丝不知道如何跟那两个刚刚和她跳过舞的人说话。“这会儿可不能说‘你好’了”,她对自己说,“不管怎么说,我们似乎已经越过那么说话的关系了!”

“我想你们不至于太累吧?”她终于说。

“一点儿不累。非常感谢你的关心。”镗镗肥说。

“非常感激!”镗镗肥又加上一句,“你喜欢诗吗?”

“是——的,十分喜欢——一些诗,”爱丽丝犹豫不决地说,“你们能告诉我,哪条路能走出树林吗?”

“我给她背诵哪首呢?”镗镗胖说,以一种非常严肃的目光望着镗镗肥,并没理会爱丽丝的问话。

“海象和木匠是最长的。”镗镗肥说,同时温存地拥抱了一下他的兄弟。

镗镗胖立刻背了起来:

太阳照耀着——

这时爱丽丝壮着胆子打断了他:“要是太长的话,”她说,尽量做出很有礼貌的样子,“你先告诉我哪条路好吗——”

镗镗胖柔和地微微笑了一下,然后又开始了:

太阳照耀着海洋,

用它所有的力量闪着光;

它尽了自己的最大努力,

使波涛平静,海水闪光;

真奇怪呀,因为此时

正值午夜时光。

月亮板起了面孔,

它想,白天已经过去,

太阳待在此地

真没道理——

“它太没有规矩,”月亮说,

“来到这儿,使一切变得没趣!”

湿漉漉的大海,

干巴巴的沙粒,

你见不到一丝白云,

因为空中无一片云彩;

头顶上没有鸟儿飞翔——

因为天空中不见鸟儿出现。

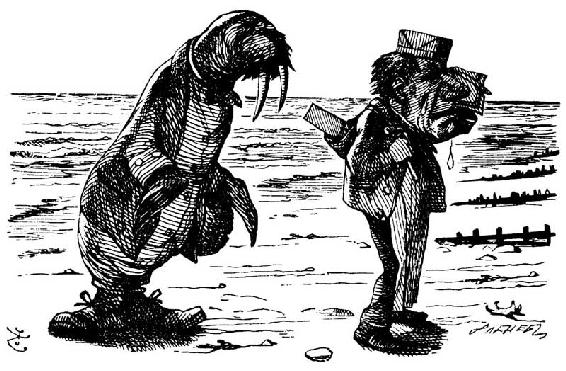

海象和木匠

在近处散步,

像所有见到如此沙海的人;

他俩在哭泣。

“如果能把这片沙地清除,”

他们说,“可真了不起。”

假如七个侍女拿上七把笤帚

扫上它个半载,

“你以为,”海象说,

“能否把它们全部扫除?”

“我对此表示怀疑。”木匠说,

并且落下了一滴苦涩的泪珠。

“喂,牡蛎们,来和我们一同散步!”

那海象真心恳求,

“愉快的散步,愉快的聊天,

沿着大海的沙滩,

咱们只能四个人行走,

为了给每个人以帮助。”

年长的牡蛎望了望他,

但是没说一句话。

年长的牡蛎眨眨眼,

摇了摇它那重重的脑袋瓜——

意思说,它不想离开

养殖牡蛎的家。

但是四只小牡蛎匆匆走来

全都渴望这次美差,

它们刷净了衣服,洗净了脸,

鞋也干干净净地——擦好

这可真奇怪,要知道,

它们根本没长脚。

四只牡蛎跟在后,

又有四个跟着走,

最后大家都涌来,

愈来愈多,愈来愈多——

越过浪花登上岸,

爬上了那片海滩。

海象和木匠,

走了约有一英里,

然后坐在岩石上歇息,

岩石低得恰到好处:

小牡蛎们站成一排,

在那里等待。

“时间已到,”海象说,

“把各种事情聊上一聊,

谈谈鞋子——船只——和封蜡——

还有洋白菜——和国王——

以及海水为什么滚滚烫,

还有猪是否有翅膀。”

“先等一下,”牡蛎们嚷道,

“等会儿咱们再聊;

因为我们全都胖,

有几位已经气都喘不上!”

木匠大声说:“不必急!”

为此它们对他大为感激。

“来条面包,”海象说,

“是当务之急;

此外,胡椒、白醋,

也确实必需——

如果你们已准备好,亲爱的牡蛎,

咱们现在开始吃就可以。”

“不过可别吃我们!”牡蛎们叫道,

吓得脸儿有点儿变色,

“刚才那样慈善,

可不该把事干得这么惨!”

“夜色真美好,”海象讲,

“这景色你们不欣赏?”

“感谢你们的到来!

你们可真友好!”

木匠只说了句:

“再给我切一片面包,

但愿你别这么耳背——

我已说了两遭!”

“这似乎太不像话,”海象说,

“这么耍弄它们一气,

把它们带到这么远,

还叫它们跑得这么急!”

木匠只是说了声:

“黄油涂得实在腻!”

“我为你们哭泣,”海象说,

“我深表同情。”

它把手绢

举到淌着泪水的眼前,

它声泪俱下,

捡起了最大的牡蛎。

“哦,牡蛎们,”木匠说,

“你们高高兴兴地跑了一趟!

咱们再跑回家去怎样?”

但是没人吭气。

这可没什么奇怪,因为

他们吃掉了所有的牡蛎。

“我更喜欢那海象,”爱丽丝说,“因为,你看啊,它还有一点点儿同情那些可怜的牡蛎呢。”

“尽管如此,可它吃得比木匠还多呢,”镗镗肥说,“你看,它把手绢挡在前面,为的是不让木匠数它吃掉了多少。才不是同情呢。”

“太卑鄙了!”爱丽丝气愤地说,“那我就更喜欢木匠一点儿了——如果他吃得不像海象那么多的话。”

“可是他是拼命地能吃多少就吃多少。”镗镗肥说。

这可是个难题。停了一会儿,爱丽丝又开始说了:“好啦!他俩都是不讨人喜欢的家伙——”说到这里,她突然慌忙打住了,因为她听见附近的树丛中有什么东西像火车头喷汽似的响,虽说她担心这更像一头野兽。“这附近有狮子或是老虎吗?”她胆怯地问。

“这是红棋国王在打呼。”镗镗胖说。

“走,看看他去!”兄弟俩嚷道,一人拉住爱丽丝的一只手,带她到国王睡觉的地方。

“他看上去不是挺可爱吗?”镗镗肥说。

爱丽丝可不这样认为。他戴了顶高高的红色睡帽,上面还有个缨球。他蜷缩成一团躺在那儿,大声打着呼——“真快把他的头给呼噜掉了!”镗镗肥说。

“这样躺在湿草地上,我怕他要着凉了。”爱丽丝说,因为她是个非常心细的小姑娘。

“他这会儿正做梦呢,”镗镗胖说,“你猜他梦见了什么?”

爱丽丝说:“没人能猜得出。”

“怎么,梦的是你呀!”镗镗胖拍着手得意地嚷道,“要是他梦不见你,你猜你会在哪儿?”

“当然是我待在这儿了。”爱丽丝说。

“不是的!”镗镗胖轻蔑地反驳道,“哪儿都没你啦,为什么呢,因为你只是他梦中的一个物件!”“如果国王醒来,”镗镗肥说,“你就得灭啦——噗!——就像蜡烛一样!”

“我不会!”爱丽丝气愤地叫道,“再说啦,如果我是他梦里的一个物件,你们是什么,我倒想知道知道?”

“一样。”镗镗肥说。

“一样,一样!”镗镗胖嚷道。

他声音喊得这么大,爱丽丝不得不说:“嘘!你们这么大声说话,要把他吵醒啦。”

“不过,你说会吵醒他,这是白废话,”镗镗肥说,“因为你只是他梦中的一个物件。你很清楚,你不是真的。”

“我是真的!”爱丽丝说着哭了起来。

“哭也不能让你变得真一点儿,”镗镗胖说,“没什么好哭的。”

“如果我不是真的,”爱丽丝说,哭着哭着又笑了,这一切看上去都这么可笑——“我就不会哭了。”

“我想你不会认为那些是真眼泪吧?”镗镗肥用一种非常轻蔑的口气打断了她的话。

“我知道他们是在胡说八道,”爱丽丝默默地想,“为这个哭真是傻透了。”于是她擦干眼泪,并且尽可能高兴地说:“不管怎么说,我最好快走出这片树林,因为天确实黑下来了。你们看会下雨吗?”

镗镗肥打开一把大伞,遮在他和他兄弟的头上,还抬头看了看。“不,我想不会,”他说,“至少——这底下不会。绝对不会。”

“但是也许伞外面会下雨。”

“也许会——如果老天想下,”镗镗胖说,“我们不反对。反过来也一样。”

“自私鬼!”爱丽丝想。她正想说“晚安”并且离开他们,镗镗肥从伞下钻了出来,一把抓住她的手腕。

“你看见那个了吗?”他激动得话都说不出来了。一时间他的两眼变得又大又黄,用颤抖的手指着躺在树下的一个白色的小东西。

“知道吗,那只不过是个拨浪鼓,”爱丽丝说,小心地查看了一下那白色的小东西,“不是一条响尾蛇,”她连忙加上了一句,以为他是吓坏了。“只是一个旧拨浪鼓,又旧又破。”

“我知道是拨浪鼓!”镗镗肥嚷道,并发疯似的开始四处跺脚,还撕扯自己的头发。“当然,当然它给弄坏了!”说到这儿他望了望镗镗胖,另一位立刻坐到地上,想躲到伞底下。爱丽丝把手放到镗镗肥的胳膊上,用安慰的口气说:

“你用不着为一个旧拨浪鼓发这么大的火儿。”

“可那不是旧的!”镗镗肥嚷道,比先前火儿更大了,“那是新的,告诉你——我昨天才买的——我可爱的新拨浪鼓!”他的声音完全变成了尖叫。

在整个这段时间里,镗镗胖都在设法合上那把伞,好把自己裹在里面。这可真是件不寻常的事,把爱丽丝的注意力完全从他那生气的哥哥身上引开了。但是他没成功,结果他裹着伞滚在地上,只把头露在外面。他躺在那儿,嘴巴和一双大眼睛一张一合的——“看上去真像一条鱼。”爱丽丝想。

“你当然愿意打一架了?”镗镗肥用平静了一点儿的声音说。

“我想是这样,”另一位沮丧地说,一边从伞里爬出来,“只是她得帮咱们穿戴好,知道吗。”

于是两兄弟手拉着手走进树林,不一会儿又出来了,双臂都抱满东西——像什么垫子啦,毯子啦,炉前地毯啦,桌布啦,盖盘子布和煤篓啦。“我想,你别别针和打绳子结都在行吧?”镗镗肥说,“这些东西都得设法一件件地弄上去。”

爱丽丝后来说,她这辈子也没见过什么事这么乱乱糟糟的——那两位忙忙乎乎的劲儿——他们穿戴的物件的数量——她帮他俩系带子、系扣子的麻烦劲儿——“等他俩穿戴完毕,肯定像两大包旧衣服!”她对自己说,一边把一个长枕垫围到镗镗胖的脖子上,“免得让人把头砍下来。”他是这么说的。

“你知道,”他非常严肃地说,“在一场战斗中,可能发生在一个人身上的最严重的事情就是——把他的脑袋砍掉了。”

爱丽丝笑出了声,不过她又设法把笑转成了咳嗽,怕伤了他的自尊心。

“我看上去脸色很不好吗?”镗镗肥问,走过来系紧自己的头盔(他把它叫作头盔,可它看上去更像一个汤锅)。

“嗯——对——有一点儿。”爱丽丝柔和地说。

“一般说来,我很勇敢,”他用一种低沉的声音说,“只是今天我正巧头疼。”

“而我是牙疼!”镗镗胖说,他听见了那句话,“我的情况比你糟多了!”

“那么你们今天最好别打了。”爱丽丝说,认为这是个讲和的好机会。

“我们必须打一仗,但是我并不想打很久,”镗镗肥说,“现在几点了?”

镗镗胖看了看表说:“四点半。”

“咱们打到六点,然后吃晚饭。”镗镗肥说。

“好吧,”另一位挺伤心地说,“她可以看着咱们打——只是你别离得太近了。”他又加了一句:“我兴奋起来的时候,一般会看见什么打什么。”

“可我是够得着什么打什么,”镗镗肥说,“不管看得见看不见!”

爱丽丝笑了起来。“你们一定常常打到树上,我想。”她说。

镗镗肥四下看了看,得意地微微一笑。“我看,不见得。”他说,“等我们打完的时候,周围就剩下一棵树了!”

“这一切全是为了一个拨浪鼓?!”爱丽丝说,依然希望他们会为这么点儿小事就动武而感到难为情。

“我本来对这并不在乎的,”镗镗肥说,“要不是因为那是个新拨浪鼓。”

“我真希望大乌鸦会来!”爱丽丝想。

“知道吗,这儿只有一把剑,”镗镗肥对弟弟说,“不过你可以用伞——伞也挺锋利。只是咱们得快点儿开始。天黑下来了。”

“而且越来越黑。”镗镗胖说。

这时天突然黑了,爱丽丝想,一定是暴风雨要来了。“那块云多黑多厚啊!”她说,“来得多么快!哟,我还以为它长着翅膀呢!”

“是那只乌鸦!”镗镗胖吓得尖着嗓子叫起来。一转眼工夫,兄弟俩就逃得无影无踪了。

爱丽丝跑了几步,进了树林,站到一棵大树下面。“它永远没法在这儿抓住我,”她想,“它个子太大了,缩不到树下面。不过,我希望它可别那么使劲儿扇动翅膀——那会在树林里刮起大风的——这儿有块什么人的围巾给刮跑了!”