第二章

基础理论

1.动机

直到不久前,最受欢迎的认识论理论依然是基础理论〔1〕。基础理论和其他信念理论的区别在于,它们认为某些有限的“认识论上基本的”信念有着特殊的认识地位。人们假定基本信念不需要辩护——它们是“自我辩护的”。另一方面,非基本信念最终都应该通过基本信念得到辩护。这样,基本信念成为认识辩护的基础。

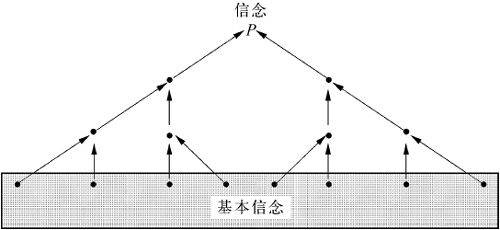

促使基础理论形成的直接动机是心理观察:我们以各种方式感知世界,而我们所有的知识都来自这些感官。基础主义者认为这意味着我们的感官为我们提供了当时所确定的认识论的基本信念。我们通过推理(按照其广义的解释)获得其他信念。仅当作为我们推理前提的信念已经得到辩护时,推理似乎才能为我们持有的信念提供辩护,因此,推理并不提供辩护的最终来源。只有知觉才是。这样,我们就得到了一幅由信念构成的金字塔图画(见图2.0),其中,知觉所提供的基本信念构成塔的基础,所有其他的信念通过推理而得到辩护,推理过程最终追溯到这些基本信念。

图2.0 由信念构成的金字塔

基础主义的图画似乎相当直接地来自不言而喻的心理常识,基础主义因此显得非常有吸引力。但这幅图画必须先从两个方面补充细节,然后我们才谈得上值得考虑的具体的认识论理论。第一,我们必须更多地了解基本信念。何种信念是基本的?什么使得它们能够起如此特殊的作用?第二,我们必须更多地了解非基本信念是怎样通过推理从基本信念得到支持的。这两个大的题目将是随后的两节所讨论的主题。推理问题证明比基础主义者所设想的要更加微妙,因此,在第四节里,我们将发展一种更为精致的基础主义。

2.基本信念

正是认识论的基本信念的存在将基础理论和连贯理论区别开来(读者可以回忆第一章的内容,连贯理论并没有给整个信念体系中的任何地位特殊的子集以任何特殊的认识地位)。基本信念的辩护必须独立于推理——如果一个信念只能通过推理才能得到辩护,那么它的辩护就依赖于作为推理前提的信念的辩护,因此,按照定义,它就不是一个基本信念。那些不是基于推理的信念似乎只能是那些直接基于各种知觉的信念。因此,基本信念必须是知觉信念,这一点在某种意义上还有待精确地说明。但如果基本信念是要提供一个基础,它们自身必须有一个可靠的认识地位。我们能够给予知觉信念这样的地位吗?

我们通常将关于物理对象的信念看作是知觉的直接结果。例如,我看见门是开的,我听到有人上楼梯,我闻到炸鱼的香味,我感到(在本体感受的意义上)我的手握成拳头,如此等等。关于这样的信念,有一个不可否认的特征,即它们可能出错。最起码,我们可能为反常的知觉环境或者知觉上的错觉所愚弄。例如,如果我看见一件绿色灯光下的红衬衣,我可能认为它是黑色的。此外,我们的知觉信念受到我们对事物期望的强烈影响。如果我期望看到我的兄弟正坐在他的办公桌后,如果模模糊糊有一个和他相似的人坐在他的椅子上,我可能(至少那一刻)认为我确实看见了他。知觉错误有许多可能的来源。日常的知觉信念不可能看成是理所当然的。如果它们是可误的,它们似乎和其他信念一样也需要辩护,因此不可能提供辩护诉求的终点。那么,知觉信念怎样才能成为基本的呢?

基础主义者一贯的回答一直是否认基本信念是日常知觉信念。基础主义者改为退回到某种更弱的信念。基本信念必须是某种意义上的知觉信念,但它们不必是关于物理对象的信念。我可以对一个东西是什么颜色做出错误的判断,但我是否会对它看上去是什么颜色做出错误判断却不是一件显而易见的事情。更一般地说,在知觉中我有感觉经验,这些感觉经验帮助我形成关于周边物理环境的信念。我可以对这些环境做出错误判断,但对我感觉经验的特征,我有可能出错吗?如果不能,我们也许可以合理地将关于感觉经验的信念看成是基本的,而将关于物理对象的信念看成仅仅是间接地从关于我们感觉经验的信念中推导出来的。

在描述我们感觉经验的特征时,采用某些方便的术语是有益的。“……面前呈现”(appeared to)一词是当代认识论中较为流行的一个人造术语。如果将它和一个事态P联用,当一个人处于该事态时,通常会有某种感觉经验,我们可以将那种感觉经验说成是面前仿佛呈现P一样的东西。这样,我就可以谈论我面前仿佛呈现一个红的东西。有时,采用某个方便的副词可以让我们缩短上面的用语,说下面这样的话:“我面前呈现红状”(I am appeared to redly.)。有些哲学家发展了错综复杂的理论原则,以采用这种描述感觉经验特征的方法〔2〕,但我们这里并不想支持任何这样的理论原则。对我们来说,这不过是一种方便的谈话方式。这种古怪的副词构造旨在阐明关于世界存在方式的日常知觉信念和贸然主张事物如何显现的特殊信念之间的区别。

这里所暗示的是,基本信念是关于呈现状态的信念——简称“现象信念”。这一观点起因于这样的看法:其他的认识上的基本信念的唯一候选者——关于物理对象的知觉信念——可以出错,因此自身似乎需要辩护,并且认识上不可能是基本的。这一动机需要更为仔细地研究。它涉及一个假定:如果一个信念可以出错,那么它就不是一个基本信念。它还涉及一个假定:现象信念不可能出错。这些假定中的任何一个都可以被否定。

一个基础理论要起作用,基本信念作为一个类必须满足两个条件:(1)必须存在着足够的基本信念,这些信念可以为所有其他信念提供基础,并且(2)基本信念必须有一个可靠的地位,这一地位不需要它们进一步诉诸得到辩护的信念来为自己辩护。我们已经表述了第二个条件。我们已说过,基本信念一定是自我辩护的,即一个人可以仅仅依靠持有这样一个信念的事实就可以使这一信念得到辩护——一个人不需要独立的理由来持有一个基本信念。关于什么是自我辩护的信念,可以通过两种方式之一表达得更为精确。首先,考虑一下最简单的自我辩护的概念,即“无须矫正地得到辩护的”信念的概念:

定义:

对一个人S来说,一个信念无须矫正地得到辩护,当且仅当S不可能持有该信念但却又没有得到辩护地持有它。

没有多少信念是无须矫正地得到辩护的。完全有可能没有任何理由地相信我面前有一本书,尽管面临相当多的相反证据。在这种情况下持有该信念并不常见,但并不是不可能。如果我性情乖戾到足以持有这样的信念,那么这一信念并没有得到辩护。因此,相信我面前有一本书的信念并非无须矫正地得到辩护。同样的推理可以证明绝大多数的信念不可能无须矫正地得到辩护,但也许有少数信念成为我们证明的漏网之鱼。其中也许有现象信念。我们很快会再回到这一问题。

如果基本信念无须矫正地得到辩护,那么它们就为其他的信念的辩护提供了可能最为坚实的基础。这是无须矫正的辩护吸引人的地方。但无须矫正的辩护超过了基本信念所需要的。基本信念是辩护的起点,因此,一定有可能得到辩护地持有一个基本信念而无须有一个相信的理由,但一个人也不必总是得到辩护地持有这样一个信念。一定有一个支持辩护的假定,这样,当没有反证之时,一个人得到辩护地持有一个基本信念,但这并不排除这样的可能,即一个人的辩护可以为恰当的反证所否定。换言之,一个人必须能够得到辩护地持有基本信念而无须有支持它们的理由,但理由依然可以以否定的方式发挥作用,即当一个人有理由认为这样一个信念为假时,她就不再得到辩护地持有该信念。这一思想为下面的定义所包括:

定义:

对一个人S来说,一个信念得到初始辩护,当且仅当只要S有理由认为她不应该持有它,她就没有得到辩护地持有该信念(与此等值的说法是,必然地,如果S持有该信念,并且没有理由认为她不应该持有,那么她就得到辩护地持有该信念)〔3〕。

当我们有了一个信念,就有了某种我们相信的东西。相信的对象被称作“命题”。例如,当我相信窗口有只猫时,我相信的对象就是窗口有只猫这个命题〔4〕。命题的本质是一个极有争议的哲学问题,因此,在写作本书的过程中,我们尽量避免谈论命题。然而,在文体上这证明很不方便。因此,我们做出让步,在谈论信念时,我们将提到命题。当我们使用这一术语时,命题只是可能的信念对象。这里我们对命题的本质并无实质性的假设,而且我们认为,以文体上相当大的代价,本书中所有提及命题的地方都可以用“可能的信念”的话语代替。在交代了这一点之后,我们现在可以允许我们自己自由使用命题了。我们称一个认识论的基本信念的对象为“一个认识论的基本命题”,然后我们可以说,一个命题无须矫正地得到辩护或得到初始辩护,当且仅当相信这一命题的信念将无须矫正地得到辩护或得到初始辩护。

我们已经证明了一个抽象的观点,即如果基本信念旨在为知识提供基础,那么它们必须或者在无须矫正地得到辩护的意义上,或者在初始辩护的意义上是自我辩护的。但我们有理由可以期望某些信念有这样的地位吗?什么可以使得一个信念自我辩护?最常见的答案是,某些信念不可能出错——如果你持有这样一个信念,那么逻辑上必然得出该信念为真。这样的信念可以说是“无须矫正的”。无须矫正性的最常见的定义可以表达如下:

临时定义:

对一个人S来说,一个信念是无须矫正的,当且仅当S不可能持有该信念的同时又出错。

日常信念不是无须矫正的。正如我可以没有得到辩护地相信我面前有一本书一样,当我面前没有任何书时,我完全有可能相信有一本书,因此,我的信念——我面前有一本书——既不是无须矫正地得到辩护的,也不是无须矫正的。然而,在许多哲学家看来,现象信念是无须矫正的。一直有人强调这样的信念不可能出错。形成这一主张的简单动机源于这一事实:我们很难想象,例如,一个人认为他面前呈现红状时,怎样才可能证明他是错误的。其他的人似乎可以有不同的证据认为我面前呈现或没有呈现红状,但对我来说,那些证据都是无关的。仅仅通过对事情的反思,我就可以知道我面前是否呈现红状。

人们被这类的推理所说服,但它并不构成一个论证。它实际上不过是一个断言,断言这类信念是无须矫正的。虽然如此,它也说明了这一思想所具有的直觉上的吸引力。不管我们最终是否认为现象信念是无须矫正的,人们必须承认并且解释这一思想直觉上的吸引力。

无须矫正性在方法论上有它吸引人的地方,它似乎提供了基本信念如何能够自我辩护的一种解释。如果一个信念不可能为假,那么情况往往就是:你为持有它提供了可能的辩护中最好的辩护。除此之外,你还能要求什么?但这种解释令人误解。现在人们普遍认为上面的无须矫正性的定义涵盖了我们不想看作是自我辩护的信念。定义太宽。考虑任意一个必然真理P。例如,P也许是某个复杂的数学定理。现在设想一个学生,她试图解决考试中的一个问题。她从没有见过这条定律,也没有理由相信它。事实上,该定律和我们直觉相反。但她想到,如果该定律是真的,那么她就可以解决她的问题,因此,她一厢情愿地相信这条定律。显然,她并没有得到辩护地持有这一信念。如果一个人相信一条数学真理没有任何理由,那么她不会自动得到辩护地持有它。就像我们相信或然真理需要理由一样,我们相信数学原理也需要理由。但不可能相信一条数学真理的同时而又出错。因为数学真理必然为真,并且,必然地,如果一个人相信一条数学真理,那么一个人就是正确的。因此,根据临时定义,关于任何数学真理的信念都是无须矫正的。

按照上面的定义,无须矫正性并不能保证一个信念是自我辩护的。困难之处在于,该定义并没有抓住这一思想,即关于P,我们不可能出错。我们希望关于P是否为真的问题上我们不可能出错。换句话说,相信P应该能保证P为真,而相信~P应该能保证P为假。因此,我们重新定义无须矫正性如下:

定义:

对一个人S来说,一个命题是无须矫正的,当且仅当(1)必然地,如果S相信P,那么P为真,并且(2)必然地,如果S相信~P,那么P为假。

这是关于命题的无须矫正性的定义。我们可以说,一个信念是无须矫正的,当且仅当它是一个关于无须矫正的命题的信念。这个定义抓住了这一思想,即关于P是否为真的信念是P是否为真的最后的判决者。在这种意义上,数学真理不是无须矫正的,因为即使一个人不相信它们,它们依然为真。现象信念依然是无须矫正的,这至少在某种程度上是合理的。而且,这种强意义上的无须矫正性足以保证无须矫正的辩护,似乎也是合理的。

基础主义要求自我辩护的、认识论的基本信念必须存在。我们还没有解决是否存在着自我辩护的信念的问题,但我们已经澄清自我辩护概念的逻辑概貌,并且为第四节中更为确定的讨论铺平了道路。然而,在开始讨论之前,研究一下认识提升的问题也许是合宜的。

3.认识提升

即使基础主义者可以保证足够数量的认识论的基本信念,怎样从它们推导出其他的得到辩护的信念的问题依然存在。非基本的信念通过起于基本信念的推理而得到辩护。基础理论还需要对推理进行详细的解释。在本节,我们将完成部分的解释。

推理根据理由进行。我们可以定义如下:

定义:

一个信念P是一个人S相信Q的理由,当且仅当逻辑上S基于P而相信Q从而得到辩护地相信Q是可能的。

这个定义诉诸了一种持有一个信念是基于另一个信念的心理关系。这个关系叫做“基于性关系”(the basing relation)。基于性关系在认识论中很重要。为了得到辩护地相信某事,仅仅有相信它的正当的理由是不够的。一个人可以有一个正当的理由受其支配,但却从来没有想到过利用它。例如,假定你想给出一个数学证明。你在某一点上受阻。你想得出一个具体的中间的推论,但你不知道怎样才能做到这一点。绝望之中,你只是写下它,并暗自嘀咕:“那肯定是真的。”实际上,这一推论可以从前面的两行句子中通过取式得到,但你却没有注意到。当然,你并没有得到辩护地相信这一推论,尽管事实上对该推论,你有完满的理由可供支配。所缺少的是,你并不是基于这些理由而相信该推论。

虽然基于性关系对认识论的重要性是显而易见的,但很难以一种先验的(priori)方式对它说什么。在某种不严格的意义上,它是一种因果关系,但一个人仅仅是持有一个信念因果上引起他持有另一个信念并不能保证他是基于第一个信念而持有第二个信念〔5〕。我们的信念可以通过各种异常的因果链绑在一起。我也许相信我上课会迟到,这引起我在滑溜溜的人行道上奔跑,失足摔倒,于是,我发现自己四脚朝天躺在地上,看着头顶上方树上的鸟。我上课就要迟到的信念引起我产生树上有鸟的信念,但我对后者的信念并不是基于前者。对基于性关系进行能增进知识的哲学分析已经成为所谓的“基于性关系的问题”。关于这一问题,现在还难以说什么有用的东西,但在第五章回到这个问题时,我们将能够取得某种进展〔6〕。

因此,在基础主义的图画中,非基本信念基于理由而得到辩护。有些什么样的理由呢?

3.1 可否定的理由

在第一章里,我们讨论了休谟关于归纳的怀疑主义论证,当时我们遇到了一个假设,即一个理由能够成为相信其结论的正当理由仅当它逻辑上蕴涵该结论。在认识论的历史上,这一直是一个常见的假设。经常遇到的该假设的一个表现形式是:理由必须或者是逻辑蕴涵〔7〕,或者是归纳理由。我们觉得当代认识论最重要的进展之一就是放弃这两个假设,并且承认理由可以既不是归纳理由,也不是逻辑蕴涵〔8〕。

我们称一个逻辑上蕴涵其结论的理由为决定性的理由。归纳理由是非决定性理由。下面我们将证明还有许多其他的非决定性理由。让我们先探讨非决定性理由的特征,归纳推理是这种理由的一个范例。非决定性理由的最重要的特征是,它们是可否定的。例如,归纳证据产生一个支持概括的合理的假定,在没有其他相关的信息出现时,归纳证据可以为相信概括的信念提供辩护,但这一假定可以为各种各样的考量所否定。举一个最简单的例子。如果我们知道许许多多的A并且它们都是B,这就可以使我们得到辩护地相信所有的A都是B。但如果我们随后遇到哪怕是一个A,它不是B,那么所有以前关于所有的A都是B的命题的证据就化为乌有。我们依然得到辩护地相信构成我们最初理由的证据,但现在我们有了进一步的信息,它构成了一个否定者。准确地说:

定义:

如果P是S相信Q的一个理由,那么R是这个理由的一个否定者,当且仅当(P & R)不是S相信Q的理由。

可否定的理由是可能存在着否定者的理由。这样的理由称为“可否定的理由”。

3.2 得到辩护的信念和没有被否定的论证

认识提升的工具是推理。推理通过将理由连接成论证而进行。我们可以将论证看成是一个由命题所组成的有限序列,它们以如下的方式安排:对序列中的每一个命题P而言,或者(1)P认识上是基本的,或者(2)该序列中先前存在着一个命题(或命题的集合),它是P的一个理由〔9〕。一个人例示(instantiates)一个论证,当且仅当她相信构成该论证的命题,并且她基于论证中先前出现的理由而相信论证中的每一个非基本的命题。让我们假定一个论证支持一个命题,当且仅当该命题是该论证的最后一个命题。

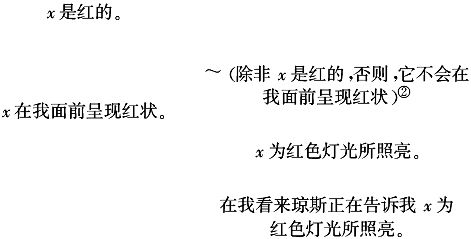

论证和得到辩护的信念之间的关系究竟怎样?也许可以认为,一个基础主义者应该将对P的信念看成对一个人S来说是得到辩护的,当且仅当S例示一个支持P的论证〔10〕。但这一简单的提议不能成立,因为它忽略了可否定性。让我们举例说明。假定一个人S同时例示图2.1所表示的每一种形式的论证。图中的箭头代表论证中的基于性关系。第二个论证的结论是第一个论证的否定者。在我们设定的境况下,S似乎并没有得到辩护地相信x是红的。当然,如果S也例示了一个支持否定第二个论证的论证,那么上述情况可能变化。那将恢复第一个论证原来的力量。

图2.1 一个论证为另一个所否定

② 逻辑上,括弧中的这个句子相当于:“如果x在我面前呈现红状,它就是红的。”——译者注

为了以一种普遍的方式处理好可否定性问题,我们必须认识到论证可以彼此否定,一个被否定的论证可以重新恢复原来的力量,如果否定它的论证随后被否定。这样,我们就可以将基础主义者理解为坚持下列主张的人:相信P的信念对一个人S来说是得到辩护的,当且仅当S例示一个支持P的没有被否定的论证。

3.3 知觉问题

我们现在根据基础主义对认识提升进行了一个似乎合理的重建。但提升的讨论依然停留在相当抽象的层面上,而我们举出的非决定性理由的例子也仅仅是归纳理由。一个可辩护的基础主义主张还存在着其他的非决定性的理由。因此,我们将走一条捷径,仔细评估另一个区域里的认识提升,这个区域对认识论者有着某种重要的意义。我们的做法是集中考虑知觉问题。这是一个解释我们怎样通过感觉获得周边物理环境知识的问题。例如,我们可以判断一个对象是红的,因为它在我们面前呈现红状。我们这样推理的理由何在?

3.3.1 现象主义

虽然我们已经放弃了只有决定性的理由才是理由的想法,但这一想法在知觉问题中起了重要的历史作用。根据这一猜想,我们只能通过发现事物的现象和事物的本来面目之间的逻辑蕴涵关系对知觉知识进行解释。为了从一个对象呈现红状推导出它是红的,我们必须寻找某些进一步的前提,当这一前提和该对象呈现红状的事实结合在一起,就必然蕴涵该对象是红的。二十世纪前半叶的认识论者认为这种蕴涵关系得以产生的唯一方式来自对一个对象是红的究竟指什么的逻辑分析,这种逻辑分析是对现象的分析〔11〕。他们相信这一点,因为他们采取了一种特殊的概念观,按照这种概念观,概念通过定义表征,定义则通过阐述一个事物的充分必要条件来说明这些概念。这类定义阐述了概念的真值条件。人们曾假定,除了某些“逻辑上简单的”没有定义的概念外,一个概念的逻辑性质完全是由它的定义所决定的,一个概念所有的逻辑属性应当来自其定义。尤其是,概念之间的蕴涵关系应当来自这些概念的定义。因此,如果某物在某些C类境况下呈现红状和它是红的之间应该存在着某种蕴涵关系的话,那么这种关系应当或者来自某物是红的定义,或者来自它呈现红状的定义。后者公认是逻辑上简单的概念之一,定义最终应当由这些简单概念所构成。因此,人们曾假定必不可少的蕴涵关系应当来自对某物是红的正确的分析。

该提议旨在通过发现如下形式的蕴涵关系来解决知觉问题:

在C类境况下,x在S面前呈现红状蕴涵x是红的。

如果C类境况指的是物质客体的状态,那么这种蕴涵关系将不会解决知觉问题,因为为了得到某些知觉知识,它预设另外一些知觉知识。因此,C类境况只能指现象。如此,一个蕴涵关系应该来自“红”的定义。由此可以得出应当存在着某种“红”的定义,该定义完全根据现象来下定义。知觉问题可以通过发现这类定义而得以解决的观点被称作“现象主义”。现象主义一度是认识论中占支配地位的理论。这种情形的发生不是因为哲学家事实上提出了具体的现象主义分析,而是因为像上面那样的推理使他们确信现象主义是对知觉问题唯一可能的解答。

现象主义的前提似乎就有可能是荒谬的。根据物质客体的呈现方式,究竟能够对它们的概念提出什么样的分析?然而,关于现象和概念分析之间的关系,现象主义者还是提出了一些独创性的建议。最精致的现象主义分析是由C·I·刘易斯(C. I. Lewis)(1946)所提出的。他建议,“x是红的”可以分析为可能是无法计量的许多条件句的合取,这些条件句具有这样的形式:“如果我在C境况下采取行动A,那么我面前就会呈现R”,其中R描述了某种呈现的状态。例如,这样一个条件句可能告诉我们,如果我们在正常的光照条件下观察x,那么它在我们面前呈现红状。

这种现象主义的分析存在着许多问题。最严重的困难涉及条件句所诉诸的C类境况。比如,“光照条件是正常的”,但这种规定并不能解决问题,因为对这些条件句的表述应当完全根据现象而不能诉诸任何物质客体的状态。境况必须是“现象的”境况,即对它们的表述应当完全根据现象。如果我们真的认真寻找合适的现象境况,我们会发现脑海里找不到任何合理的候选者。此外,还可以提出一个简明的论证,该论证似乎可以证明不可能有任何在现象主义的分析中可以起到所要求的作用的现象境况。这个论证是罗德里克·弗斯(Roderick Firth)(1950)提出的,被称作“知觉相对性论证”。该论证发现,处于C类境况之中逻辑上应当蕴涵如下的条件句:如果x是红的并且我观察它,那么它在我面前呈现红状。但不可能存在着具有这种蕴涵关系的现象境况。无论我们提出关于C的何种方案,我们总是可以精心设想一些条件,在这些条件下,公认的蕴涵关系将会被证伪。例如,一个人也许可以通过导线将她接到一台计算机上,该计算机有选择地控制她的知觉输入,以便在大多数情况下,它不至于阻止正常知觉的发生。但它管控她的知觉经验达到这样的程度:不管她周围发生了什么,C类的现象境况都成立。因此,如果我们将她放到红色的事物无法呈现红状的某种标准的情景中(例如,在绿色灯光的照射下),那么她可以观看一个红的对象,但这一对象无法在她的面前呈现红状。这样,任何这类现象主义的蕴涵关系似乎都无法成立。因此,现象主义的分析是不可能的。

3.3.2 运用归纳

现象主义的主要吸引力曾经是:它在一个只承认决定性理由的框架内提供了解释知觉知识的前景。然而,一旦承认归纳理由至少是非决定性的理由,就没有什么理由要将我们自己限制在这样的框架之内。这表明各种不同的归纳推理也可能包容知觉知识。最简单的归纳推理包括发现呈现红状的对象通常是红的,或许也包括发现可以确定指明的境况下呈现红状的对象总是红的。这样,注意到某物(在适当的境况下)呈现红状就给了我们一个理由相信它是红的。但这种推理并不能够证明知觉知识的合理性,因为我们能够发现知觉知识仅当我们有独立的渠道去了解客体的颜色和它们在我们面前所呈现的颜色,然后能够对两者进行比较。除了根据事物呈现给我们的状态,我们对事物的颜色并没有最终的渠道,而正是这种推理的正当性才是知觉问题的问题所在。因此,我们必须在已经解决知觉问题之后,才能确证这类归纳概括。

3.3.3 寻求最佳解释的推理

然而,另外一种归纳推理的形式似乎更有希望。这是日常生活中常见的一种归纳,并且以某种形式成为大部分科学的基础,已经被称作“寻求最佳解释的推理”〔12〕。给定一组观察,由于某个假设是对这些观察的最好的解释,我们常常将其看成是得到确证的。例如,如果我看到空气中的尘埃和窗外摇曳的树枝,我可以推断有风,因为这是对我所看到的事物的最好的解释。同样,一个物理学家可以推断绝大多数的基本粒子是由夸克所组成的,因为这一假设最好地解释了已经观察到的基本粒子之间的相互关系。科学理论的确认大概最好被看作是寻求最佳解释的推理。关于这种形式的归纳应该怎样进行分析,怎样使之变得精确,存在着大量的问题。让我们暂且对这些问题不予考虑。无法合理否认的是:这些问题都有答案,尽管我们还不能够给出它们。

最初看起来似乎很容易就可以根据寻求最佳解释的推理来重构知觉知识。在日常的境况下,对某物在我们面前呈现红状的最好解释当然是:它就是红的!但在我们对这一解释还没有匆忙下结论之前,请注意在比较的和非比较的现象判断之间存在着区别〔13〕。比较的现象判断将事物在一个人面前所呈现的状态看作是在某种可以客观描述的境况下事物在此人面前通常所呈现的状态。似乎正是比较的现象判断的可能性预设了我们做出非比较的现象判断的能力。为了知道事物在我面前所呈现的状态就是当我看见某种红的东西时它在我面前通常所呈现的状态,我必须能够知道它在我面前是如何呈现的,我必须知道(通过归纳)当我看见某种红的东西时它在我面前通常是如何呈现的,然后,我必须判断这些都是一样的。能够知道事物在我面前是如何呈现的,在这个意义上,就是能够做出一个非比较的判断。如果“呈现红状”是在比较的意义上使用的,那么似乎就可以正确地说,对一个对象呈现红状的最佳解释通常就是:它是红的。但关于事物如何呈现的比较的判断认识论上并非是基本的,因为它们必须基于先前的信念,例如,关于红的东西正常情况下如何呈现的信念。因此,这并不能保证从基本信念开始的认识提升。我们应当改为关注非比较的现象判断。如果“呈现红状”是以非比较的方式使用的,那么在概念“呈现红状”和概念“是红的”之间就没有明显的联系。“那个对象在我面前呈现红状”似乎就等于思考事物具体的呈现状态,并思考,“这个对象在我面前呈现那种状态”。但为什么一个事物是红的应该看作是对它在我面前呈现红状的解释呢?它是绿的同样也是一个解释。这等于是说两者都谈不上是解释。更准确地说,该对象是红的仅仅只是解释了:如果我已经知道了那就是红的东西在我面前通常的呈现状态,那么它呈现的那种状态就是我面前的呈现状态。当然,我不可能知道这一点,如果我没有首先获得某种知觉知识。因此,尽管最初有一些表象,知觉知识不可能建立在寻求最佳解释推理的这种使用方式的基础上。

3.3.4 科学实在论

还有一种方法可以通过寻求最佳解释的推理来解决知觉问题。按照有时被称作“科学实在论”的理论,我们设定物理世界的存在是对事物为什么以它们的呈现方式呈现在我们面前的最佳解释〔14〕。这一方法有别于前面对寻求最佳解释推理的使用方式,它将知觉看成是涉及关于世界的整体性理论的推理,而不仅仅是局部的推理,如一个具体对象的颜色的推理。这样,通过改变理论的范围,它避免了早先的逻辑困难。例如,这一解释不是因一件事物呈现红状就推断它是红的,而是让我们得出更为一般的推论:当任何事物在我们面前呈现红状时,存在着某种它们通常呈现的状态,我们将这一状态称为“是红的”。但避免这些逻辑困难的代价是使这一解释面临无法抵抗的心理学上的困难。对对象的知觉很大程度上是一个无意识的过程,这一过程不涉及任何为了解释而精心提出的假设。这一点的重要之处主要在于对一个合理的知觉判断所要求的证据的数量。按照科学实在论,我们在每一点上都确认了物理世界的整体性理论,因此,甚至在我们能够以这种方式开始推理之前,我们就应当获得大量的关于在不同场合下事物在我们面前如何呈现以及这些呈现中有些什么规律的知识。然而事实上,我们很少注意到事物在我们面前是如何呈现的,而且我们几乎从来就没有记住足够多的关于事物在其他场合在我们面前如何呈现的知识,以便让我们可以阐明关于现象的概括。与此不同,我们只是无意识地做出关于物理对象的判断,这些判断是这些物理对象以不同方式呈现在我们面前的结果。以这种方式作出知觉判断,我们似乎也没有做任何认识上值得反对的事情。因此,科学实在论给理性的知觉者施加了过分的负担〔15〕。

事实上,知觉知识不可能完全按照决定性理由来进行。有鉴于此,我们诉诸归纳。归纳理由过去常常被看作是唯一的非决定性理由,这些唯一的非决定性理由在当代哲学中毫无争议。因此,它们成为知觉知识中非决定性理由的显而易见的不二候选者。但现在看来,知觉知识不可能根据归纳理由来重建。如果知觉知识需要非决定性理由,而这些理由又不是归纳理由,那么一个不可避免的推论就是:一定存在着非归纳的非决定性理由。而一旦我们承认这一点,一个明显的假设就是,使我们从“x在我面前呈现红状”到“x是红的”的日常推理得到辩护的是一个简单的事实:前者是后者的一个可否定的理由。仔细思考一下,这似乎相当明显。通常,我们会毫不犹豫地判断某物就是它在我们面前呈现的状态。我们只有当有了构成一个否定者的信息时,才会停止这样的推理。例如,如果我看见一本书,它在我面前呈现红状,那么我通常就会判断它是红的。但如果它的作者肯定地告诉我它不是红的,这可能打断我的思考,让我重新考虑我的判断。通过注意到作者的报告构成了前面的可否定的理由〔16〕的一个否定者,我们可以解释这一点。换一种说法,如果我获悉我正在观看的书处于红色灯光下,而且我知道红色的灯光可以使事物看上去像红的,尽管它们不是,那么这也可能使我对书的颜色的判断有所保留。这是因为这给了我一个理由怀疑它在我面前不会呈现红状,如果它不是红的;而这就是前面的可否定的理由的一个否定者。

我们认为这是基础理论能够处理知觉问题的唯一办法。包含在知觉知识中的认识提升应当根据非归纳的可否定的理由进行。这与其说是构成知觉问题的解答,不如说是“决议”。它并没有通过将知觉问题还原为更深层的东西来解决它,毋宁说,它取消了知觉问题,其方式是主张没有更深层的东西,并主张包含在知觉知识中的推理是我们认识框架的基本组分。这和传统的理论恰成鲜明对照,后者试图用所谓更为简单的理由所组成的更为复杂的论证来为知觉推理提供辩护,以此解决知觉问题。

一旦我们承认少数非归纳的可否定的理由的存在,其他的候选者就会自然而然出现。在第四节里,当我们考虑推理中记忆的作用时,这一点将会得到说明。

3.3.5 可否定的理由

我们已经证明可否定的理由在我们的推理框架中起着无法取代的作用,并且通过知觉问题已阐明它们在认识提升中的作用。没有它们,关于世界的知识将是不可能的。最起码,知觉和归纳都是根据可否定的理由进行的。可以证明这对知识的其他区域也是成立的〔17〕。可否定的理由的重要性也为另一现象所说明。吉尔伯特·哈曼(Gilbert Harman)(1973)让我们注意到一个事实,即推理不仅可以导致采纳新信念,而且可以导致放弃旧信念。如果所有的推理都仅仅只是根据决定性的理由,这一事实就无法得到解释。决定性理由是不可否定的,因此,如果我们得到辩护地相信P,且P给了我们相信Q的决定性的理由,我们从而开始相信Q,那么就没有任何事情可以合理地让我们收回对Q的背书,除非使我们收回对P的背书。而且,如果对P的信念也是基于决定性的理由,同样的分析也适用于P。因此,如果所有的推理都是决定性的,那么就没有任何事情可以合理地让我们收回原来的看法(除非通过收回我们一些最初的现象判断,而这是我们从来不会,或者实际上绝不会做的事情)。我们的推理是根据可否定的理由进行的,并且可否定的理由是可否定的,正是这一事实解释了推理何以能够导致放弃先前持有的信念。推理通过产生我们持有信念的理由的否定者来实现这一点。例如,我可以得到辩护地相信某物是红的,因为它在我面前呈现红状。我因此有了一个得到辩护的信念。但如果我随后获得另外一个信念,即照明条件的某些方面不正常,这就可以使我得到辩护地相信一个对原来的可否定理由的否定者,其结果可能使我不再得到辩护地相信所考虑的对象是红的。如果我是理性的,那么我将会放弃该信念。

4.推理和记忆

按照基础主义者的提议,认识提升通过推理进行,这种提升会导致在以前信念的基础上形成新的信念。但现在出现了一个令人意想不到的问题。究竟根据何种信念,我们可以通过论证形成新的信念?

4.1 正在发生的思想

到目前为止,我们一直不明显地采纳了一种“精神黑板”的推理图画,根据这幅图画,(1)我们有一组相互联系的信念,我们可以同时对它们进行检查和评估,并且(2)论证由这些信念所构成,并通过这样的检查得以评估。这是正常情况下所采纳的一幅图画,但它却是不切实际的。为了明白这一点,让我们先区别一下思想和信念。在任何一个给定的时间,我们并不会思考我们当时所相信的绝大多数的事情。我们都相信2+2=4,但在刚才过去的五分钟的时间里,这不太可能是读者正好“想到”的事情。这不是她实际上所想到的事情。但另一方面,思想却是我们正在思考的东西。在任何一个给定的时间,我们往往有很多的信念,但却没有多少思想。我们的头脑一次很难装有太多的思想。尤其是,我们的头脑极少一次装下整个论证(哪怕是一个简单的论证)。心理学的证据表明人们的头脑一次大概能装下七件事情。有证据表明,对复杂的事情,如复杂的命题,这一数字还要小〔18〕。

“思想”一词通常是用来指正在发生的信念,或者更为一般性的精神事件,这些精神事件包括我们精神上并没有赞成的有趣的想法。在后者的意义上,思想可以包括假设、害怕、沉思默想、不切实际的幻想等等。然而,我们将我们对该词的使用仅限于正在发生的信念。因此,思想就是信念,但绝大多数信念并非思想。给定这一区别,在论证和辩护的过程中究竟涉及何者:一般意义上的信念?还是仅仅只是思想?推理是一个正在发生的过程。因此,只要辩护来自推理,那么似乎只有思想能够进入到辩护的考量之中。这一想法的困难在于,我们一次所能有的正在发生的思想太少了,以至于无法用它们来构成论证。虽然推理是一个正在发生的过程,这并不意味着我们头脑里正在思考整个论证。相反,我们在论证中一次一个步骤地进行。当我们思考这一论证时,我们头脑里正在思考的是每一个步骤,而不是整个论证。在这样的推理中,记忆起着不可缺少的作用。这种作用至少表现在两个方面:一方面,我们运用记忆为我们提供论证的前提。这些前提通常都是前面论证的结论,但我们并不需要将这些论证全部演练一遍才能重新使用它们的结论。另一方面,我们依赖记忆掌握了解一个论证的过程,以确保最初的部分(我们头脑里不再思考这一部分)一切正常,并让我们随时警惕论证中是否有一个步骤,我们后来发现了它的否定者。

4.2 记忆作为知识的一个来源

关于记忆在推理中的作用的这些观察资料如何恰当地放入认识辩护的基础主义图画?基础主义者必须对推理中记忆所起的不同作用给予不同的解释。让我们先从也许可以称之为“前提记忆”的问题开始。任何一个给定时间可以由我们任意支配的信息,其绝大多数都储存在记忆之中,当我们需要的时候,再回忆起来。关于建立在记忆基础上的信念的被辩护性,我们可以说些什么?推理是一个正在进行的过程。它只能根据我们头脑里正在思考的东西进行。我们头脑中不必装有整个论证才能为它的结论提供辩护,但当我们检查该论证时,我们的头脑里不得不考虑每一个步骤。这样,只要我们正在记起这些前提,记忆就能为一个论证提供前提。此外,当我们回忆储存在记忆中的信念时,我们可能会遇到不同程度的困难。如果我们记住某事(将它保存在记忆中),但不能就在现在回忆起它,那么它在辩护新信念的过程中就不起任何作用。换言之,只有正在发生的记忆能够提供论证所需的前提。

假定只有正在发生的记忆能够提供前提,那么关于这些前提的辩护以及由这些前提所推出的结论的辩护,我们想说些什么呢?一个常见的观点认为,当我们根据记忆持有一个信念时,决定后面信念是否得到辩护的是我们最初获得它时我们所例示的论证〔19〕。按照这幅图画,我们有一个论证的演进的网络,这个网络随着时间而增长,并且变得更为复杂。当我们从旧的论证的结论开始继续推理时,它们就扩展了。当我们获得新的基本信念并根据它们推理时,新的论证就补充进来了,但旧的论证并不会仅仅因为我们不再思考它们就从这幅图画中消失。它们继续代表着支撑我们信念的起着辩护作用的结构。

基础主义的批评者通常将上幅图画和基础主义联系在一起〔20〕,但基础主义者并不需要采纳这幅图画,人们完全可以建议基础主义者不要采纳这幅图画。这幅图画的困难之处在于:它忽视了关于记忆的一些重要的事实。人们已经注意到,我们回忆事情时会遇到不同程度的困难,并且我们的记忆并非是不可误的。我们有时“记忆”不正确。当这种情况发生时,关于根据不正确的记忆推理而来的信念的被辩护性,我们想说些什么?我们不会仅仅因为一个信念来自错误的记忆就不假思索地认为一个人没有得到辩护地持有该信念。如果他没有理由怀疑他的记忆有问题,我们认为他的行为认识上不受谴责。即使他记错了,也是如此。例如,设想这样一个人,他的全部记忆都被人为地改变了,而他对此一无所知。那么,他所相信的每一件事情是否都没有得到辩护呢?当然不是。大家不妨回想一下,当我们谈到辩护之时,我们脑海里呈现的是辩护的理由导向的意义。如果一个人没有理由怀疑他的表面记忆,当他只是接受它们时,他不过是在做他力所能及的事情。因而,他是得到辩护的。但如果此刻他记错了,所涉及的信念就不是他先前所持有的信念,或者说,不是他先前有理由持有的信念。这似乎表明,正是记忆过程自身为目前的论证中一个记忆的使用提供了辩护,而不是一个人最初关于那一信念可能有的或可能没有的任何理由。

基础主义者能够允许记忆过程为一个信念提供辩护的唯一的方法是假定记忆为我们提供了认识论的基本信念。重要的是要认识到,回忆起来的可以是任何一种命题。有时,人们按捺不住地假定我们只能记得关于过去的事实,但记忆不过是一种找回储存的信息的过程,而储存信息可以是任何一种信息。例如,我可以记得4+7=11。这是一个不受时间限制的真理。我可以记得普遍的真理,如,鸟会飞。我甚至能够记得关于未来的事实,例如,北美人直到二○三二年才会看见另一次日食。根据定义,认识论的基本信念是由所有可能信念的集合的地位特殊的子集所构成。因此,回忆起来的命题不可能认识上始终是基本的。毋宁说,记忆应当起着和感觉类似的作用。感觉给我们提供关于物质客体的信念。但按照基础主义,感觉仅仅是通过给我们提供关于现象的信念间接地做到这一点的,我们从这些现象的信念中可以推出关于物质客体的信念。同样,如果我们打算在基础主义的范围内解释记忆,记忆就应当为我们提供关于“表面记得”〔21〕的东西的信念,然后我们从这些表面记忆中推导出通常被看作是记忆信念的东西。这样的一种解释能否成立部分取决于是否存在着“表面记得”这样的心理状态,这一状态或多或少类似于呈现的现象。有些哲学家否认存在着这样的状态〔22〕,但不难发现他们的看法有错误。我们有可能持有同样一个信念,或基于记忆,或基于知觉,或者没有任何理由。当我们持有这样一个信念时,我们可以通过内省识别哪一种情况是事实。换句话说,我们可以将记忆信念和其他的信念区别开来〔23〕。但这样说不过是说记忆具有通过内省可以识别的精神特征。这样表征的心灵状态是“表面记得”的状态。通过一个例子,这一点可以看得更加清楚。设想你想引用一首诗的第一句。话就在嘴边,但你就是记不起来。最后,一位朋友见不得你的那副样子,告诉你那句诗。这可能产生两种效果。它可能唤起你的记忆,因此,诗如泉涌,你现在可以清楚地记起这首诗。或者,它可能没有唤起你的记忆。当你朋友告诉你诗句之时,你相信你的朋友,但你依然不记得它。在任何一种情况下,你都开始对那句诗有了同样的正在发生的信念,但以上两种情况之间有着一个清楚的可内省的区别。准确地讲,这一区别在于:在第一种情况下,你开始处于一种表面记得那句诗的状态,而在第二种情况下,你并没有这样的回忆。类似这样的案例表明存在着表面记得的这样一种心理状态。

假定存在着像表面记得这样的状态,对基础主义者来说,自然而然的一步就是将记忆看作是和感觉一样的一个知识的来源,并设定如下的“记忆的”可否定的理由:

“S表面记得P”是S相信P的一个可否定的理由。

这成为基础主义者对记忆如何才能提供论证前提的解释,这些前提为新的信念提供辩护。此外,这似乎也是将前提记忆整合进基础主义理论的唯一可能的方法。

4.3 发生论证和动态论证

当记忆用于推理时,记忆的其他方面又如何呢?我们看到精神黑板的推理图画是错误的,这使记忆成为我们的主题。我们的脑海里并不能一次思考整个论证。毋宁说,我们一步步循序渐进地进行论证,

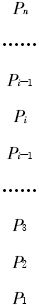

在正在发生的思想中,我们一次所考虑的不过数行的句子。只要我们必须知道一个论证前面的部分没有问题,我们就必须依赖记忆。人们可能情不自禁地试图以下面的方式将这种对记忆的使用用于前提记忆。假定我们按照图2.2所表示的复杂论证进行推理,并且因此开始相信Pn。

图2.2

论证(1)

当我们正在一步步走到论证的第i行时,我们正在忆起的可能不超过第i-1行。在那一点上,只有记忆能够证明该论证前面的部分没有问题。这表明我们实际上开始相信Pi的基础完全不是论证(1),而是一个相当短的论证,其第一个前提是通过记忆所提供的。参见图2.3的论证(2)。在推断出Pi-1之后,为了进行到Pi,我们所需要做的不过是记起Pi-1。前提记忆证明了Pi-1,然后,我们从Pi-1推出Pi。这就是我们开始相信Pi的辩护。

图2.3

论证(2)

但这让人感到困惑不解。它似乎表明论证(1)不起任何作用。构成论证(1)的个别信念的辩护并不是建立在该论证的基础上的。该论证代表的是信念的历史发生过程,但在某种重要的意义上,它并不代表这些信念辩护的动态过程。后者表现为类似论证(2)的许许多多的小论证。这一观点的一个明显的问题是:我们并不认为论证(1)和我们的辩护无关。如果我们发现论证(1)前面的步骤不充分(例如,如果我们发现了一个否定者,它否定了论证(1)前面所采用的一个可否定的理由),我们就会认为这使该论证后面的信念得不到辩护。如果我们不是基于论证(1)而持有这些信念,这种情况如何可能发生呢?

论证(1)和论证(2)对于理解Pi的辩护都非常重要。我们将对它们做出区别,分别称它们为发生论证和动态论证。注意,当我们使用这一术语时,动态论证并不总是始于表面记忆。例如,它们也可能始于现象信念,然后推导出一个物理对象的信念。动态论证的重要性在于,它们代表了我们当前正在思考的东西。用一个计算机的比喻,动态论证是短暂的,适合于“工作内存”(working memory)。我们可以将精神黑板的图画看成是适用于动态论证。

发生论证和动态论证都和辩护有关,但方式不同。动态论证是“肯定地相关”,因为它告诉我们什么使我们对Pi的信念当前得以辩护。发生论证并不是以同样的方式肯定地相关。如果我们不再能够回忆起发生论证前面的论证步骤,那么它在我们正在发生的相信Pi的信念的辩护中就不会起肯定的作用。另一方面,发生论证对我们正在发生的相信Pi的信念的辩护是“否定地相关”,因为如果(a)我们知道发生论证支持我们相信Pi,并且(b)我们得到一个对发生论证的某一步骤的否定者,那么我们就将此看成是否定了我们对Pi的辩护。

我们怎样才能将这些观察报告结合在一起,形成一个对推理和辩护之间关系的自圆其说的解释?早先,有人建议辩护可以等同于持有一个建立在没有被否定的论证的基础上的信念。但辩护不可能等同于持有一个建立在没有被否定的发生论证的基础上的信念。当你慢慢积累了不同的前提时,支持一个信念的发生论证可以回溯数年的时间。如果你再也想不起来支持一部分前提的论证(这非常有可能发生),那么,如果你目前获得了对论证中前面一个步骤的否定者,但并没有认识到它是一个否定者,或者并没有以任何方式意识到它对Pi的相关性,我们就不会因否定者的获得而认为你对Pi的信念是不合理的。(从直觉上讲,这是因为你目前相信Pi是基于动态论证,而不是发生论证)。因此,你支持Pi的发生论证不被否定并非是得到辩护地相信Pi的必要条件。

我们是否可以改为将辩护等同于持有一个建立在没有被否定的动态论证的基础上的信念呢?一旦我们认可发生论证可以在决定一个基于记忆的动态论证是否被否定中起作用,我们就可以这样做。这样一个动态论证是根据下面的记忆的可否定的理由进行的:

“我表面记得P”是我相信P的一个可否定的理由。

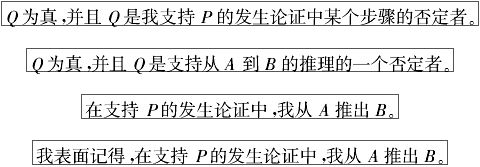

只要认真思考一下,我们就不难看出,任何认为我实际上并没有记起P的理由都构成对这个可否定的理由的一种否定。记得P的一个必要条件是一个人最初就知道P。例如,如果我对P的最初信念没有得到辩护,但却留在记忆里,那么,即使我现在表面记得P,将我现在描述为记得P也是不正确的。因此,任何认为我最初并不知道P的理由也是一个认为我现在不记得P的理由。如果支持我相信P的推理(即,发生论证)中的某个步骤存在着一个真实的没有被否定的否定者,那么我最初就不知道P。这样,下面就是对记忆的可否定的理由的一个否定者的表述:

Q为真,并且Q是我支持P的发生论证中某个步骤的否定者〔24〕。

我们将这个否定者称为“发生否定者”。否定者的概念和发生论证的概念似乎像专门的哲学概念,不为常人所了解。根据这一理由,也许可以怀疑普通的人实际上是否有发生否定者形式的信念。但我们认为普通人也有这样的信念。他们不会采用这样专门的术语来表达这些信念,但他们可以较为模糊地表达它们,他们可以说,“在最初开始相信P的时候,我假定A并且得出B,但由于Q是真的,我不应该那样做”。假定人们经常可以有这样一些如此表述的思想,心理学上似乎没有任何不现实的地方。这些思想通过上面对发生否定者的定义得到更为准确的表达。

我们提议,按照基础主义的图画,辩护应该等同于持有一个建立在没有被否定的动态论证的基础上的信念。我们的意思是说,在决定一个动态论证是否被否定时,我们所诉诸的论证应当和动态论证同时处于工作内存的状态。这使得不被否定的要求成为一个最低限度的要求,因为我们一次不可能将太多的东西放进工作内存。从某一个观点来看,以这种方式表述这一要求似乎显然是正确的——如果我们不是正在记起一个支持否定者的论证,在决定相信什么的时候,我们就不可能将其考虑进去。因此,如果我们不理睬它,我们认识上不应受到谴责。另一方面,这使得动态论证不被否定的要求似乎变得太弱,以至于实质上变得无用。看起来,我们几乎决不会让任何起否定作用的论证和将被否定的动态论证同时处于工作内存之中。因此,一个动态论证几乎总是在这种意义上不会被否定。然而,我们认为这一诘难是错误的。作为一个心理学的事实,当我们获得一个否定发生论证的新信念时,我们常常记得情况就是如此。这样,我们将图2.4中的动态论证加入到工作内存中。

论证(3)

图2.4

这样,工作内存既包含了论证(2),也包括了论证(3),而后者是对前者的起否定作用的论证。因此,论证(2)并非没有被否定。

4.4 有备的搜索

按照这一解释,如果我们有了一个对从A到B的推理的否定者,但我们并不记得在支持P的发生论证中从A推出B,那么我们目前对P的信念就是得到辩护的。这似乎是正确的。这并不会使动态论证不被否定的要求变得无足轻重,因为我们经常有许多必备的记忆。记忆让我们能够监控我们论证的过程,当我们后来遇到论证的早先步骤的否定者时,提醒我们注意。这就是记忆如何为我们提供发生否定者的。记忆的这一方面令人好奇,部分是因为它并不符合记忆的简单模型,按照这类模型,所有的记忆都被试图简化为前提记忆。根据这种联系,人们也许会情不自禁地假定,通过正在回忆发生论证早先的部分并检视这些部分以了解每一个新得出的结论是否构成一个对任何早先步骤的否定者,我们获得发生否定者。这会将记忆的监控功能简化为前提记忆。但显然,我们实际上并不是这么做的。假定我们必定这么做了就等于是采纳了一种过分简单的记忆观。说明这一点的最好方法就是考虑一下记忆搜索。当我们搜索我们的记忆以回忆某件事情时,我们并不需要循序搜索记忆中的所有信念,有意识地思考每一个信念,检视它以决定它是否是我们所要寻找的,如果它不是,那么就放弃它并继续检视下一个。例如,在努力回忆一个人的名字的时候,尽管事实上这是一个我们可以自觉自愿做的事情,我们做这件事情的过程并不是一个有意识的过程。我们让我们自己去做这件事情,然后等待片刻,看看是否有任何事情出现在正在发生的想法中。如果我们能够记得那个名字,我们意识中唯一发生的事情就是回想起那个名字。如果我们不能回忆起那个名字,我们会感到沮丧,我们可能会继续“试”着回忆它,但什么也没有意识到。这里思考的要点是,用计算机的术语说,人类的回忆包含了内部的搜索程序。如果要我叫出一个著名作曲家的名字,我的记忆能够找到一个。我的记忆做到这一点,方法是搜索我无意识的记忆,以回忆起一个作为著名作曲家的人。而且,由于这种搜索是搜索无意识的记忆,它不是我有意识的行为。

人类的回忆还包含了某种更为复杂的运作,我们可以称为“有备的搜索”。设想一个鸟类观察家,他有一个他所希望观察的稀有鸟类的心理名单(mental list)。这不必是一个一成不变的名单。每个月当他在鸟类观察家的杂志上读到新的鸟类时,他可以把它们加入到这个名单中,当他观察到它们时,他将它们从名单上取消。此外,名单改变的方式不必是通过他回忆起整个名单然后再改变它。通过增加或减去项目,甚至完全不需要思考整个名单,他就可以改变这样一个心理名单。假定有这样一个名单,当我们的鸟类观察家看到了名单上有的一只鸟,他马上就想起这是一只列入名单的鸟,他可能会感到非常兴奋。这个例子的意义在于,一个人可以事先自己准备好,以留意那些列入这样一个非正在发生的心理名单上的事物。这是一个人所能执行的无意识的心理功能。它包括存取(accessing)名单自身所需要的记忆,但所涉及的记忆过程却不可能简化为任何个别事实的简单记忆。

在监控我们的推理,以及留意针对先前推理步骤的新近推导出来的否定者当中,都涉及有备的搜索。我们记住这些早先的推理步骤,虽然我们这样做并非是正在发生的;我们依然留意这些早先步骤的否定者;当我们碰见这样一个否定者之时,我们就会正在(occurrently)记起早先的步骤并且注意到我们有了一个否定者。这种有备的搜索中唯一的有意识的产物包括正在记起论证中出现过的某一步骤,我们将此和我们的观察结合起来,按照我们的观察,一个具体的新近获得的信念是该步骤的否定者。这就是我们如何获得一个动态论证的发生否定者的。

让我们复述一下前面所讨论的要点。对推理中记忆作用的反思使我们看到了一幅关于推理和认识辩护之间关系的完全不同的图画。我们区别了支持一个信念的发生论证和动态论证,并得出结论:只有后者才和对一个信念是否得到辩护的评估直接相关。发生论证只是间接相关,因为动态论证的发生否定者诉诸的是发生论证,并且来自一部分更为复杂的记忆活动。没有这些改革创新,基础主义的合理性将会大大减少。

5.重新考虑认识论的基本信念

到目前为止,我们的目的一直是尽可能合理地勾画一个基础理论。一个基础理论包括两个部分:(1)对认识论的基本信念的解释,和(2)对认识提升的解释。关于(1),我们已经证明,尽管认识论的基本信念也许是无须矫正的,但它并不是基础理论的一个严格的要求。真正要求的不过是:基本信念是自我辩护的。最弱的自我辩护是初始辩护。关于(2),我们主张认识提升是一种推理,其过程必须将初始理由和决定性理由结合起来。我们还强调,记忆在推理中所起的复杂作用远远超过人们一般所认识到的。我们相信我们关于推理所描绘的图画基本上是正确的。我们将应用这幅图画的一部分正面阐述我们自己的观点。然而,基础主义关于认识论的基本信念以及它们在知识中作用的主张有许多根本性的问题。事实上,我们断定所有的基础理论都是错误的,它们出错的地方就在于它们关于认识上基本信念的主张。回想一下,基础理论是信念理论。信念理论假定一个信念的可辩护性取决于一个人全部的信念状态。提出这一假设的动机是这一想法:在决定相信什么时,只有当你对某事有了信念时,你才能考虑它。因此,只有信念才能有助于决定你能够得到辩护地相信什么。有两类信念理论——基础理论和连贯理论。基础理论区别于连贯理论的地方在于按照基础理论,存在着一个地位特殊的信念子类(认识论的基本信念),该子类的信念有两个特性:(1)它们是自我辩护的,并且(2)所有其他的信念得以辩护最终取决于认识论的基本信念。提出基础理论思想的最初动机是由于这一观察,所有得到辩护的信念最终来自我们的感官所提供的证据,以及信念假设:我们必须通过信念的形式获得所提供的证据。如果这是正确的,并且如果获得这样的感觉信念确实能够成为我们的起点,那么就不能够要求感觉信念的辩护包含对其他信念的辩护上的诉求。因此,感觉信念必须是自我辩护的。使得这幅图画具有更进一步的实质性意义的是这一观察:我们似乎将感觉信念看作是无须矫正地得到辩护的,而这就要求它们必须是无须矫正的。

5.1 无须矫正的现象信念

如果现象信念是无须矫正的,那么它们就适合于作为认识论的基本信念。但它们真是无须矫正的吗?关于这一问题,没有共识。无须矫正性的论题有某种直觉上的吸引力,但有的信念可以是无须矫正的这一想法也存在着某种让人感到困惑的地方。究竟什么东西可以使一个信念无须矫正?这要求在拥有一个信念和信念所涉及的对象之间存在着某种强烈的逻辑关系。对日常信念而言,持有信念逻辑上并不能保证它为真。但就现象信念而言,却有可能存在着这样一种关系。不时有人提出,所要求的联系其实非常简单——在呈现某种状态〔25〕的状态和认为你面前呈现那种状态的思想状态之间没有任何区别。按照这一观点,这些都不过是描述同一种心理状态的两种方式。我们可以将这一观点称为“同一性命题”。但请注意,如果该论题想要解释无须矫正性定义的两个部分,同一性命题也许包含另一个同一性的断言,即没有呈现某种状态的状态和认为你面前没有呈现那种状态的思想状态是同一个状态。遗憾的是,这种普遍认可的同一性是完全不可接受的。例如,当你面前没有呈现红状之时,你几乎没有关于这一事情的任何想法,因此,你可以处于没有呈现红状的状态而无须认为你没有处在这种状态之中。所以,这些状态一定是两种不同的状态。

同一性命题是错误的,但它的失败表明了关于无须矫正性起源的某种更为保守的假设。如果认为一个人面前呈现某种状态的思想状态仅仅将那种呈现状态的状态作为部分包含其中,并且认为一个人面前没有呈现那种状态的思想状态的情况也是一样,那么这对无须矫正性也许足够了。因而,一个人不可能在一个人面前没有呈现某种状态的时候认为他面前呈现那种状态。这个包含命题并不是不可接受的。辩护包含命题的方法之一是强调,为了使一个人认为他面前呈现某种状态,他精神上必须集中思考呈现的状态,而当他这样做的时候,他面前就会呈现那种状态。换言之,在无须矫正的现象信念中,一个人面前所呈现的状态包含了某种心理的指示性指称,在这种指称中,他集中考虑他感觉经验的某种特征,然后自我思索道:“我面前呈现了那种状态”。一个人能够产生这一信念的必要条件是,他的感觉经验展示了他所注意到的特征,因而看上去他的信念不可能有误。他不可能在他面前没有呈现那种状态时认为他面前呈现那种状态。因此,该信念是无须矫正的。

笔者之一(波洛克)一度认为这一推理令人信服〔26〕,但现在看来它是错误的。困难之一在于,它所证明的至多不过是在最初临时定义的意义上的无须矫正性。它旨在证明如果你认为面前呈现某种状态,你面前就呈现那种状态,但这无助于证明如果你认为面前没有呈现那种状态,你面前就没有呈现那种状态,而这两者对于无须矫正性都是必须的〔27〕。

我们甚至不相信这一论证成功证明了你不可能在认为你面前呈现那种状态中出错。该论证诉诸我们称为“心理的指示性指称”的东西。在日常的指示性指称中,你可能意指某种不在场的东西,比如,麦克白(Macbeth)可以指示性地意指假定的匕首。为什么你指示性地意指某种呈现状态的这一事实就应该保证你面前实际上呈现那种状态?为什么就应该和日常指示性指称的情况不一样?有一个答案可以回答这一问题,但我们认为它是错误的。按照这一答案,你指示性地意指某种呈现状态的确保证了某种东西——即你心理上再现了那种呈现状态。显而易见,心理上再现那种呈现状态就等于那种呈现状态——那种呈现状态是自我再现的。人们也许会断言,这就是为什么你在认为你面前呈现那种状态时不可能出错的原因所在。然而,呈现状态真的是自我再现的吗?即仅仅由于你面前呈现那种状态你就能够思考那种呈现状态吗?显然不能。原因很简单,当你面前呈现某种具体的状态之时,你通常不会意识到那种呈现状态。在这种情况下,即使你没有想到你面前呈现那种状态,但你面前依然呈现了那种状态。因此,呈现那种状态并不能构成关于那种呈现状态的思考。这表明,在日常知觉中,你不会仅仅因为面前呈现那种状态而思考那种呈现状态——你思考那种呈现状态不仅因为你面前呈现那种状态,而且当你面前呈现这些状态时,你可以通过内省地思考呈现状态的方式思考它。但现在这已变得无关紧要。这里没有任何自我再现的东西。

我们已经通盘考虑了那些实际上已经展开的主要论证,这些论证试图证明现象信念是无须矫正的。这些论证经不起推敲。但缺少好的论证并不等于证明这些信念不是无须矫正的。它们也许无论如何就是无须矫正的。主张现象信念是无须矫正的大部分哲学家都没有提出论证证明他们的主张,因为现象信念不可能出错看上去就是正确的。

5.2 无须矫正的现象信念所面临的问题

尽管现象信念的无须矫正性非常流行,它依然相当经常地被否定。有两个反对无须矫正性的论证时常被提出。第一个是“超级脑电描记器论证”〔28〕。假定脑生理学家确定了大脑中的某一部分,其神经系统的激活可以导致一个人面前呈现红状。他们创建了一台超级脑电描记器,可以监控大脑的那一区域。再假定其中的一位脑生理学家认为他面前正在呈现红状,但他的同事们正在监控他的大脑并且向他保证他并没有处在这种状态中。假定有足够的证据证明超级脑电描记器的可靠性,难道他真的可以合理地坚持他面前真的呈现红状并且认为超级脑电描记器出了问题吗?这个例子旨在证明关于一个人面前呈现红状的信念并非是无须矫正地得到辩护的,因此,并非是无须矫正的。但这一论证犯了“论点预设不当”的谬误。仅当这位脑科学家的信念不是无须矫正地得到辩护,他依然继续坚持他面前呈现红状才是不合理的,但他的信念究竟是否是无须矫正地得到辩护正是问题之所在。也许,他的坚持是不合理的,但我们需要更强的论证来确立这一点。

反对无须矫正性的第二个论证可以追溯到威尔弗里德·塞勒斯(Wilfrid Sellars)(1963)。按照塞勒斯的观点,说一个人面前呈现红状就是说他面前呈现那种当红色对象在一个人面前出现时通常所呈现的状态。但红色对象如何呈现在一个人的面前是一个或然性问题,它只能通过归纳发现。因此,相信一个人面前呈现红状的信念并不是无须矫正的,而是建立在归纳和先前关于物理对象知识的基础上的。对这一论证的标准回应是援引我们前面所讨论的奇硕姆关于比较的和非比较的现象判断之间的区别。让我们回顾一下,比较的现象判断将一个人面前呈现的状态看作是一个人面前正常呈现的状态,而非比较的现象判断则只是断定一个人面前如何呈现。塞勒斯反对无须矫正性的论证只适用于比较的现象判断,而一个明显的回应就是,基础主义者只想主张非比较的现象判断认识上是基本的。

阿姆斯特朗(Armstrong)和塞勒斯反对感觉信念无须矫正性的论证不是决定性的。可是为了获得一个更为有效的论证,想一想雪上的阴影。由于白色表面上的阴影通常都是灰色的,大多数的人都认为雪上阴影是灰色的。但每一位风景画的画家很早就发现这些阴影实际上是蓝色的〔29〕。凡是一般相信雪上阴影是灰色的人,当被问到他认为一个具体的雪上阴影看上去是什么颜色时,他可能会回答它看上去是灰色的,而根本没有认真注意他的知觉印象。他关于它是如何呈现的信念是建立在他的一般信念的基础上,而不是对他知觉印象检查的基础上,因此是错误的。这表明该信念并不是无须矫正的。

5.3 得到初始辩护的信念

对基础主义的抨击往往集中在无须矫正性上〔30〕。但基础主义并不要求无须矫正性。基础主义所要求的是自我辩护,这一要求比无须矫正性要弱。无须矫正性吸引人的地方在于它提供了回答为什么某类信念可能是自我辩护的解释。但即使我们认为认识论的基本信念不是无须矫正的,我们依然有可能主张它们由于某种其他的理由是自我辩护的。

可以证明,如果一个命题不是无须矫正的,它和它的否定式不可能都是无须矫正地得到辩护。假定P对S不是无须矫正的。这意味着,或者S可能相信P并且犯错,或者S可能相信~P并且犯错。假定前者为真(假定后者情况也相似)。这样,S可以通过归纳发现在一定的境况下,他倾向于相信P并且犯错(正如我们所发现的那样,在一定的境况下,所观察的对象往往不是我们看上去那样的颜色)。那么,如果S相信P,但知道他正处在这样的境况下,那么他似乎没有得到辩护地相信P,因此,他的信念没有无须矫正地得到辩护。但请注意,他的信念依然可能得到初始辩护。在这个例子中使辩护失败的是,S有理由认为他不应该相信P,而我们先前的初始辩护概念的目的正是为了容纳这样的“否定者”。

如果我们假定一个认识上基本命题的否定式自身认识上是基本的,并且所有认识论上基本的命题都有同样重要的认识地位,那么结论就是:如果认识论的基本信念不是无须矫正的,那么它们一定就是仅得到初始辩护的。因此,一种可能的并且多少有点吸引人的基础主义的理论设定了得到初始辩护的认识论的基本信念的存在。这样一种理论对那些怀疑无须矫正性的人来说应当更具有吸引力。然而,这个理论确实有更为传统的无须矫正性的理论所没有的一种缺陷。无须矫正性为认识论的基本信念为何是自我辩护的提供了一种解释,但是,如果我们将认识的基本信念看成仅仅得到初始的辩护,那么我们就只是在设定自我辩护而没有做任何的解释。此外,初始辩护似乎有可能让人感到困惑。一个信念究竟怎样才能得到初始辩护?什么东西可以授予一个信念这样的认识地位?这看起来很神秘,因此需要解释。

5.4 得到初始辩护的信念所面临的问题

雪上阴影的例子也可以用来证明:相信雪上阴影看上去像灰色的信念并不是得到初始辩护意义上的认识论的基本信念。再一次假定你有一个一般的信念(通过归纳获得的),即相信白色表面上的阴影是灰色的;并且你关于一个具体的雪上阴影看上去如何的信念是建立在关于白色表面上的阴影看上去如何的一般信念的基础上,而不是建立在对你的知觉印象的检查的基础上。因此,你的信念是错误的。再进一步假定你的归纳证据有缺陷,并且你没有得到辩护地相信白色表面上的阴影看上去是灰色的。那么,你没有得到辩护地相信雪上阴影看上去是灰色的。如果这一信念是得到初始辩护的,那么你没有得到辩护地支持这一信念仅当你有某种理由认为你不应当支持它。你究竟有没有理由认为你不应该相信雪上阴影看上去是灰色的呢?对这个问题的答案有点复杂。关于任何你出于不正当理由而持有的信念,主张你自然而然地有这样一种理由具有某种诱惑力。这是一个认识原则,我们在下面还会更详细地探究。它有一个推论,即这个例子并没有证明现象信念没有得到初始辩护,但这只是因为它使得所有的信念都成为得到初始辩护的信念。为了了解这一点,考虑任意一个信念P,并且假定你没有得到辩护地相信P。这样,你相信P并不是出于一个正当的理由,因此,根据上面提到的原则,所得出的结论是:你有一个理由认为你不应该相信P。如此,你没有得到辩护地相信P仅当你有一个理由认为你不应该相信P;因此,相信P的信念得到初始的辩护。这一论证对任何P都是有效的。这样,虽然这一认识原则使得相信雪上阴影看上去是灰色的这一信念得到初始辩护,但这并不会使它成为认识论的基本信念。如果这一原则真的为真的话,那么将不会有任何认识论的基本信念存在。其结果将会产生一个连贯理论,而不是一个基础理论,因为基础理论本质上主张认识论的基本信念形成一个地位特殊的信念子类,以该子类的信念为基础,其他的信念才得以辩护。因此,一个基础理论家不可能通过赞成这一认识原则来对付雪上阴影的例子,以便为自己的理论辩护。似乎可以得出这样的结论:相信雪上阴影看上去是灰色的信念不可能得到初始的辩护。

对这个直觉上有相当吸引力的反例有一个至少是初步的回应。这就是同意并非所有的关于事物如何呈现在我们面前的信念都是得到初始辩护的。但那些基于实际呈现状态的信念却是得到初始辩护的。按照字面上的意思,这没有任何意义。初始辩护是命题的一种逻辑属性。一个命题不可能此时有这样一种属性,而彼时又没有这样的属性。但这里实际上所提出的主张可能是一个不同的主张,即当我们面前呈现某种状态时,这个事件本身并且自然而然地就可以使我们至少有可否定的理由相信我们面前呈现了那种状态。雪上阴影的例子的更深层的意义在于:在一个信念基础主义的框架内,无法保证一个人在判断事情如何呈现时会咨询她感性的知觉印象。如果一个要求认知者从基本信念开始推理时要仔细检查他们的知觉印象的理论能够得到辩护,那么现象信念也许可以得到初始辩护。但显然,关于知觉印象的信念并没有这样的必然性。在本书稍后,我们将支持一种可以提供这样一个认识辩护基础的理论。但请注意这样一个理论不再是一个信念理论。信念的被辩护性不再完全是由我们所相信的东西所决定了。我们有什么样的知觉印象也与此相关。因此,这并不是一种拯救信念基础主义的办法。

5.5 基础主义所面临的问题

我们对在一个传统的基础主义的框架内无须矫正的或者初始的信念的可能性提出了怀疑。基础理论还面临另一种不同的,最终更能说明问题的诘难。基础理论起因于这样一个思想:所有得到辩护的信念最终都来自我们感觉的证据,感觉的证据以信念的形式为我们所知。我们对这一动因的第一部分无可挑剔,但我们认为假定感觉的证据以信念的形式为我们所知是一个错误。我们几乎没有什么关于事物在我们面前如何呈现的信念。在知觉中,我们形成的信念几乎总是关于物理对象的客观属性的信念——而不是关于事情在我们面前如何呈现的信念。如果只有后者才有可能成为认识论的基本信念,那么由此可以推论知觉通常并不为我们提供认识论的基本信念,因此,知觉知识并不是以基础理论所设想的方式来自认识论的基本信念。我认为对基础理论的这一诘难是决定性的,但让我们对其细节进行更为仔细的检查。我们一直强调(1)一个人极少有关于事情如何显现的信念,但(2)只有关于事情如何显现的信念才有可能成为支撑知觉知识的认识论的基本信念的合理的候选者,所以,(3)知觉知识不是建立在认识上基本信念的基础上。因此,基础主义是错误的。一个基础主义者必须否认或者(1)或者(2)。

不可否认的是,我们极少意识到有关于事物在我们面前如何呈现的思想。当我走进一个房间,我想到的事情类似于:“站在那里的是琼斯”,“这个长沙发椅换了一个鲜红的布织的椅面。”我并没有意识到我在想这样的事情,如“一个鲜红的不规则的四边形形状出现在我视野的右上角”。我可以思考像后面这样的事情,但那通常都包含了注意力有意识的转移,以及我思考的重新定位。这些思想似乎通常都不会自动出现。能够否认这一点的唯一方法是坚持我们有这样的思想不过通常都没有注意到,因而没有意识到有这些思想。

如果承认我们通常没有意识到我们有关于事物在我们面前如何呈现的思想,那么我们看不到任何理由相信我们通常有这样的思想。确立这些思想存在的责任在基础理论家一方。但我们可以另外举出认为人们平常没有这些思想的理由。如果我们没有意识到有这些思想仅仅只是因为我们没有注意到它们,那么,为了意识到它们的存在,我们所需要做的不过是将注意力转向它们。但这似乎不对。没有那么容易就可以意识到事物在你面前如何呈现。将你的注意力转向内省并集中注意你的感觉经验是一件相当容易的事情,但这并不会自动产生或者显示关于感觉经验的信念。为了解释我们想表达的意思,考虑感知某件事情和形成关于它的信念之间的差别。例如,假定我碰巧看见一幅抽象画,我觉得非常有吸引力。我可以花一段时间目不转睛地凝视着它,从知觉上去“吸收它”。我感知着画中的图形,但如果它们都非常抽象,且不规则,这样它们就不太容易被归类,那么我可能不会形成关于这些图形的任何信念。这说明了有意识地感知某件事情并不会自动包含关于它的信念(虽然我们应该想到,在大多数的情况下,有意识地感知某件事情确实会使我们形成关于它的信念)。如果我们运用这一点来说明我们将注意力转向内省和集中注意我们感觉经验的能力上,这种能力就相当于是通过内省感知我们感觉经验的能力,但这并不会自动包含关于那一感觉经验的信念。从心理学上看,在我们直接的知觉环境中,我们关于对象的知觉信念是由我们一定类型的感觉经验引起的。通过内省,我们可以很容易地意识到我们有感觉经验,但这并不意味着我们也有了这些感觉经验是属于所需类型的有关信念。常见的情景是,我们甚至连所需的这些类型究竟是什么也没有任何意识。例如,当我和一个朋友面对面时,我形成了他在我面前的信念,我形成这一信念是因为我有某一类型的感觉经验,但恰恰是何种感觉经验使我形成了我朋友在我面前的信念,我却一无所知。有一个非常复杂的抽象的图形,我对它的感觉经验使我产生了关于它的信念,但我并没有清楚地意识到那个抽象的图形究竟是什么,因此,我仿佛没有形成什么相信我的感觉经验代表了那个图形的信念。面容识别是一个我们不知道何种图形帮助我们识别的明显的例子,但无须太多的思考就可以认识到同样的现象也发生在识别花瓶,或者识别一棵树,或者识别任何其他的事物的情形中。一个人如果训练有素,他可以意识到某些图形。获得这样的意识是成为一个画家的重要组成部分,但它是一个困难的过程。想一想点彩派画家何等非凡的发现吧——一个物体的外貌可以通过不连续的色点重造。

我们将所有这些事实看成是表明我们并没有基础理论要求我们所具有的关于现象的信念。我们通常甚至都不会意识到我们有感觉经验。通过转移我们的注意力,我们可以使自己意识到我们的感觉经验,但这不一定会形成关于它们的信念,因此,也没有给我们任何理由认为在更为平常的情景中我们有这样的信念,只不过它们没有被意识到。此外,画家的例子表明,即使我们有了关于感觉经验的信念,它们也经常是错误的。这使我们想起了我们早先的论证,当时我们试图证明这样的信念不是无须矫正的。当眺望白雪皑皑的原野时,我可能认为雪中的阴影在我面前呈现灰色,而它们实际上在我面前呈现的是蓝色。这种情况是可能的,因为事实上我有一个错误的一般信念:雪呈现的是白色,而雪中阴影呈现的是灰色。因此,在实际上没有注意到我目前的感觉经验的情况下,我就跳到了结论:雪中阴影在此情景中呈现的是灰色。

一个必然的结论应当是:关于事物在我们面前如何呈现的信念并不适合扮演基础理论要求它们所扮演的角色。我们极少有任何这样的信念。最为肯定的是,我们并没有足够的这类信念作为我们所有其他信念的基础。此外,这样的信念不会提供一个牢固的基础,因为它们不是自我辩护的。更准确地说,它们不是无须矫正的。虽然我们没有排除它们有可能得到初始的辩护,但它们能够得到初始的辩护仅当所有的信念都是得到初始辩护的信念。在后一种情况下,所有的信念都有同样的认识地位,因此,并不存在着地位特殊的认识论的基本信念。所以,基础理论不管怎样都是失败的。

一个关于记忆的相关的论点必须加以证明。我们已经强调记忆在推理中起着非常重要的作用。我们通过支持下面记忆的可否定的理由的定义,努力在一个基础理论的框架内重建这一作用。

“我表面记得P”是我相信P的一个可否定的理由。

让人感到棘手的是,我们不会比有感觉经验的信念更有可能有表面记得(“记忆经验”)的信念。在正常记忆的情况下,我们没有理由怀疑我们的记忆,我们只是记忆。在这样一种记忆的情况下所涉及的唯一的思想就是所记忆的事情。我们没有关于记忆本身的思想。当对我们记忆的真实性产生怀疑的时候,我们通常只有关于表面记忆的思想。因此,我们不可能通过诉诸记忆的可否定的理由来解释记忆信念的被辩护性。由此还可以得出,我们不可能通过诉诸记忆的可否定的理由来精确地重建记忆在推理中的作用。基础主义对记忆的解释和基础主义对知觉的解释一样,都不可能得到辩护。

我们断定基础理论不可能成功地宣称我们具有关于现象和记忆经验的信念,而为了将所有的知识建立在这类认识论的基本信念的基础上,我们必须具有这样的信念。基础理论可以采取另外的观点来解释何种信念认识上是基本的,只有这样,基础理论才能得到辩护。再回想一下,背后支持基础理论的思想是:所有得到辩护的信念最终来自我们感觉的证据,而感觉的证据以信念的形式为我们所知。我们必须或者放弃这一基本的观点,或者采纳一种不同的观点来解释何种信念表述了我们感觉的证据。在平常的知觉中,我们似乎所具有的唯一的信念是直接关于物理对象的客观属性的信念。这些信念是关于事物是如何的信念——而不是关于事物在我们面前如何呈现的信念。那么,我们或许应该将这些物理对象的信念看成是认识论的基本信念。这一提议所面临的问题是:如果认识论的基本信念准备为其他信念的辩护提供基础,它们就必须是自我辩护的。物理对象的信念显然不是无须矫正的,因此,使它们得到自我辩护的唯一办法是假定它们得到初始的辩护。考虑一个普通的关于物理对象的信念,例如,相信我的女儿正穿着一件外套。我时常持有建立在知觉基础上的这一信念,在那种情况下,它通常得到了辩护。但假定现在我女儿去看足球比赛,当晚天气转冷,我担心她是否穿了外套。我也许暗暗自言自语:“哦,我敢肯定她穿了外套。”可是再仔细一想,我也许断定我没有理由相信这一点——我最初的信念不过是一厢情愿的想法。在断定我的信念不过是一厢情愿之前,我的信念得到辩护了吗?情况似乎肯定不是这样。尽管我还没有断定我的信念是建立在一厢情愿的基础上,但那是我的基础,这似乎足以使我的信念失去正当的理由。此外,在还没有断定我的信念是建立在一厢情愿基础上的情况下,我似乎没有理由认为我不应该持有这一信念。因此,显然有可能出现这样的情况:一方面没有得到辩护地持有一个信念,同时又没有任何理由认为一个人不应该持有该信念,因此,它没有得到初始的辩护。其结果,这样的物理对象的信念不可能是认识论的基本信念。

上述的论证是根据下面的假设:如果我们出于不正当的理由持有一个信念,但还没有断定我们是出于不正当的理由持有该信念,那么我们就没有理由认为我们不应该持有该信念。假定这一假设被否定了,代之以这样的主张:无论什么时候我们持有的信念或者毫无根据,或者理由不当,我们都自动地有理由认为我们不应该持有该信念。这就是前面所讨论的认识原则。支持这一原则将会损害上述论证,并且使我关于我女儿正穿着外套的信念得到初始的辩护。但正如我们前面所论证的,这仅仅是因为它使得所有的信念都成为得到初始辩护的信念。这样,所产生的结果又一次不是基础理论,而是连贯理论。因此,这不是辩护基础理论的办法。

反对基础理论的这个论证是极为普遍的。我们发现所有的信念(甚至关于现象的信念)的持有都可能出于不正当的理由。这会产生或者没有信念得到初始辩护的后果,或者所有的信念都得到初始辩护的后果,取决于我们认为在什么条件下才有理由认为我们不应该持有一个信念。在任何一种情形下,基础主义都是失败的,因为基础主义要求必须有一个地位特殊的信念子类,这个子类的信念得到初始的辩护,并且在这个子类信念的基础上,其他的信念得以辩护。我们将此看作是对基础主义的决定性的反驳。

如果基础主义失败了,那么我们应该建立什么样的理论取而代之呢?我们有两个选择。我们可以保留信念假设并采纳一个连贯理论,或者我们可以放弃信念假设并采纳一个非信念理论。我们最终的建议是:我们将遵循后者的思路,但由于信念假设直觉上如此有吸引力,我们将首先探究一下采纳一个连贯理论的可能性。这将是下一章的主题。

注释

〔1〕基础理论的代表性的思想可以在下述著述中找到:Rudolf Carnap(1967),C. I. Lewis(1946),Nelson Goodman(1951),Roderick Chisholm(1966),(1977)和(1981),Pollock(1974),Paul Moser(1985)。基础理论可能正在复兴,见Michael DePaul(1999)。

〔2〕参见Roderick Chisholm(1957)和Michael Tye(1984)。

〔3〕这一定义必须补充一个解释,即什么构成一个认为S不应该持有信念P的理由。最起码,任何可以作为S相信~P的理由的东西都可以构成这样一个理由,尽管事实上她目前相信P。更为一般地说,我们认为某件事情是S认为她不应该相信P的理由,当且仅当考虑到S事实上确实相信P的时候,这一事情产生了一个怀疑S不会相信P的理由,除非P为真。

〔4〕哲学家希望将一个信念的对象和信念自身分离开来的部分原因是,我们似乎还可以对同一信念对象有不同于信念的其他的精神关系。将窗口有只猫的信念和盼望窗口有只猫的欲望或希望相对照。欲望或希望的对象也许和信念的对象一样,尽管欲望和希望不同于信念。

〔5〕另一个可供选择的观点可以参见Keith Lehrer(1971)和(1990),以及Richard Feldman和Earl Connee(1985),他们主张基于性关系不是因果性的。下一章我们论述连贯主义时,将提出反对对基于性关系的非因果性解释的理由。

〔6〕关于基于性关系的其他讨论,参见George Pappas(1979)和William Alston(1988)。

〔7〕一个理由是一个“逻辑蕴涵”(entailment)的意思是说,它逻辑上蕴涵或必然导致它所支持的对象,或者它是一个逻辑上蕴涵其结论的理由。——译者注

〔8〕对此贡献最大的两位当代认识论者是Roderick Chisholm((1966),(1977)和(1981))和John Pollock(其思想最初见于他1965年贝克莱大学的博士论文,以及后来的(1967),(1970)和(1974)的著述中)。Pollock当时主要受Wittgenstein(1953)关于“标准”的相当简略的评述的影响。有趣的是,几年之后,可否定的推理为研究人工智能的研究人员所独立发现,并且成为该领域里研究得相当多的一个主题。他们采用的替代可否定的推理的术语是“默认推理”(default reasoning)和“非单调推理”(nonmonotonic reasoning)。最早的论文有Jon Doyle(1979),Raymond Reiter(1978)和(1980),Drew McDermott和Jon Doyle(1980),以及John McCarthy(1980)。早期人工智能关于非单调推理研究的全面的综述,可参见Matt Ginsberg(1987)。关于人工智能中可否定的推理的新近研究概况,可参见H. Prakken和G. Vreeswijk(2000)。

〔9〕至少在一个方面,这可能过于简单。看起来或许我们应该允许论证包括辅助论证。例如,一个论证也许包括通过条件证明支持一个条件句的辅助论证,或者包括通过反证法支持一个否定句的辅助论证。这一点所要求的其他的技巧和目前的讨论无关,因此,我们对此暂且不谈。

〔10〕为了容纳相信认识上基本命题的信念,我们可以考虑一个孤立的命题,它由一行句子的论证所组成,我们将此看作是支持一个命题的论证的限制性的案例。

〔11〕有关例子可参见Rudolf Carnap(1967)、C. I. Lewis(1946)和Nelson Goodman(1951)。

〔12〕尤其参见Gilbert Harman (1973)和(1980),以及Peter Lipton (1991)。

〔13〕见Roderick Chisholm (1957)。

〔14〕这一观点曾由Bertrand Russell(1912,第21—24页)提出。

〔15〕对科学实在论的一个逻辑上可能更具有决定性意义的反对意见来自这一认识:即存在着一个类似知觉问题的记忆问题。下一节我们将详细讨论这个问题。正如下一节将要表明的那样,如果我们试图运用科学实在论将知觉知识和记忆知识结合起来,我们的企图无法得逞,因为在任何一个给定的时间里,可供我们支配的“数据”都会极为贫乏,绝不会超过七项。

〔16〕“前面的可否定的理由”指的是“它[书]在我面前呈现红状”。——译者注

〔17〕关于这一点的进一步的讨论,参见Pollock(1974)和(1989),以及本书第七章。

〔18〕关于记忆限度的经典论文,见George Miller(1957)。还可参见W. Kintsch和J. M. Keenan(1973),以及W. Kintsch(1974)。关于详细的综述,见John Anderson(1995)所写的关于记忆的有关章节。

〔19〕参见Norman Malcolm(1963),229-230,和Robert Squires(1969)。当然,我们也可以例示新的论证来支持以前的信念,在这种情况下,辩护的来源可能改变,但该观点认为那不是记忆中所包含的东西。

〔20〕参见Gilbert Harman(1984)。

〔21〕英文原文为“seem to remember”,也可以译为“仿佛记得”,“似乎记得”,“好像记得”等。但后面的这些译法在中文中给人的印象似乎是不足为凭的记忆,而本书作者则认为是可以为凭的(即可以构成一个可否定的理由)。英文中的“seem”的意思也比汉语中的“仿佛”更为肯定。译为“表面记得”不仅意思比上面的译法更为肯定,同时也可以让人看到它和“表面记忆”(apparent memories)的联系。——译者注

〔22〕见Norman Malcolm(1963),229-230,和Robert Squires(1969)。

〔23〕“记忆信念”的意思是指“公认的记忆信念”,而不是指我们能够通过内省识别我们是否正确地记得我们认为我们自己记得的东西。

〔24〕还有其他种类的否定者。在我们发现我们记忆错误的案例中的一类否定者是:“我最初不相信P”。

〔25〕如我面前呈现红状或蓝状等。——译者注

〔26〕Pollock(1974)给出了这样一个论证。Moritz Schlick(1959)的某些评论至少暗示了这一论证。

〔27〕我们的这一观点应该归功于和James van Cleve的交谈。

〔28〕这个论证显然应当归功于David Armstrong。

〔29〕这是因为从雪中所反射的光线实际上并不是白色的——它是蓝色的。要知道,雪是水。我们看它的颜色似乎是白色的,因为所反射光线的亮度使其颜色褪色。

〔30〕Keith Lehrer(1974)和Richard Rorty(1979)都进行了这样的抨击。