第一章

知识问题

1.认知

使人类区别于其他动物的是他们从事复杂高深思考的能力。只有人类才具有制造飞机或微波炉,创作《哈姆雷特》或谱写交响乐,提出相对论或发现DNA所要求的认知能力。我们有着关于世界的极为丰富的知识,其中绝大部分所涉及的事情是其他动物甚至连想都无法想象的。这些知识不仅在我们日常生活中发挥作用,而且帮助我们在飞向月球或治疗癌症方面取得重要成就。我们为什么能够从事如此复杂高深的思考,获得如此丰硕的知识?这就是认识论——即知识论所要研究的问题。

我们所追求的是理解从日常生活到崇高事业中合乎理性的思考。我们想知道我们怎样才能使我们的认识任务如愿以偿,我们的生活离不开认识任务所取得的成果,而这些认识任务对其他生物而言简直是无法想象的。我们希望理解作为认知者的人类。

认知心理学通过科学的方法研究人类认知的某些方面。但我们的兴趣仅在合乎理性的认知。心理学家研究人类的思考,不仅研究它正确时候的情况,也研究它出错时的情况。但我们想知道,当它正确时情况究竟怎样?究竟什么东西使得人类成为理性的,并且因此使得我们巨大的理智成就成为可能?研究理性和非理性思考的心理学家预设了在理论研究之前对合理性〔1〕的理解,但几乎没有做什么事情来阐明它。虽然我们对认知心理学家采用精密复杂的实验研究人类思考感到大开眼界,但合乎理性的思考究竟意味着什么却是一个哲学的挑战。我们需要一个关于合理性的一般性的理论——以解释一个理性的认知者究竟意味着什么,以及成为一个理性者如何能够使我们可以获得关于世界的各种各样的、我们几乎当成是理所当然的知识。这是一个历史悠久、内涵丰富的哲学问题。

合乎理性的认知包括的远不止是对知识的追求。知识有其目的,它旨在帮助我们在世界中生存。我们运用我们的知识决定怎样行动,而合乎理性的认知包括在行动决策中所涉及的认知过程。但本书的重点将集中在追求知识时所涉及的认知的纯理智的方面。

当代认识论所取得的一个值得注意的结论就是,使我们获得伟大的理智成就的理性思考和日常认识过程(如在明亮的日光下决定一个物体的颜色,回忆母亲的闺名,发现大多数物体在没有支撑的情况下落向地面,或求解12与25之和等)中所涉及的理性思考没有本质上的不同。如果我们能够理解理性思考如何帮助我们解决这些日常的认识问题,将大量的日常问题串在一起,我们就能够理解DNA的发现。人类思考的非凡之处已经呈现在我们解决日常认识问题的能力之中。因此,我们先从平凡的问题开始,希望这将引导我们走向崇高。

2.怀疑论的问题

认识论者一般不问“发现DNA或找到治疗癌症的方法如何可能”?而是先问“知识究竟如何可能”?缺少哲学背景的读者可能发现这个问题令人费解,他会扪心自问:“我能够断定一个东西的颜色,以及回忆我母亲的闺名,可我不关心这个。我想知道怎样发现治疗癌症的方法。”的确,我们都能完成简单的认识任务,但在能够做一件事情和知道这件事情是怎样做的之间存在着重要的区别。我们都能端一杯咖啡而不溅出来,但想想看,如果能够精确地描述这是如何做的,将足以让一个工程师可以制造一个工业机器人来执行同样的任务。事实上,工程师们花了多年的时间正是为了解决这个问题。同样,虽然我们能够执行简单的认识任务,但解释我们怎样做以及我们所做的何以产生知识却极其困难。历史上,哲学家们经常借助于怀疑主义的论证来促进简单认识任务的研究。这些最初让人难以抗拒的论证似乎证明:哪怕是简单的认识任务也是不可能的。请看下面这个故事。

一切始于那个寒冷的星期三的夜晚。我独自坐在办公室里,呆呆地望着窗外淅淅沥沥的雨点落在空无一人的街道上,此时电话铃声响起。来电话的是哈里的妻子。她听上去像是受到惊吓。原来正当他们在寓所独自进行晚餐时,大门突然被撞得粉碎,六个蒙面人冲进了房间。这些人全副武装,他们强迫哈里和安妮趴下,同时搜查哈里的口袋。他们找到了他的驾照,其中一个仔细察看了哈里的面孔,并和驾照上的照片进行对比,然后低声说道:“没错,就是他。”闯入者的头目取出一个皮下注射的针头,给哈里打了一针,注射的东西中含有某种成分,哈里几乎立刻就失去知觉。不知为何,他们只是将安妮捆绑起来,堵住了她的嘴。其中两个人离开了房间,带回了一副担架和白大褂。他们将哈里放在担架上,穿上白大褂,然后推着他离开了寓所,留下安妮躺在地上。她挣扎着将身体挪向窗口,正好看到他们将哈里推进一辆救护车,绝尘而去。

安妮给我打电话时,几乎快要崩溃。她花了几个小时才挣脱捆绑,接着她打电话报警。让她感到极为惊恐的是,进来的不是穿制服的警官,而是两个便衣。他们没有察看现场就直接告诉她,他们爱莫能助,如果她识相的话,最好闭嘴。如果她还大惊小怪,他们就会对外宣称她是一个神经病,而且她再也别想看见她的丈夫了。

安妮不知所措,于是打电话给我。她已经冷静地记下救护车的牌号。我几乎没有费什么力气就根据牌号找到了位于市郊的一个私人诊所。当我抵达诊所时,我惊奇地发现它就像一个封闭的要塞。门口有警卫,诊所四周是厚厚的围墙。我在突击队所接受的训练在此时派上了用场,我轻轻越过二十英尺高的围墙,避开带刺的铁丝网,并迫使围墙另一边的警犬保持沉默。一楼的窗户全都安有护栏。但我设法沿着排水管蛇行而上,穿过二楼一个微微开启的窗户,我发现自己来到一个实验室。听到隔壁隐隐约约传来的声音,我透过钥匙孔偷偷望去,里面看上去似乎是一个完整的手术室,一个外科小组正围着哈里忙碌。哈里脖子以下覆盖着一张床单。他们似乎正在将一些管、线和他接在一起。当我发现他们正在打开哈里的头盖骨时,不由得倒吸一口凉气。使我感到惊骇万分的是,一个外科医生模样的人把手伸进哈里已经打开的头颅,毫不费力地将他的大脑轻轻取出,把它放进一个不锈钢的碗状物里。我先前看到的那些管、线被接到了此刻已经脱离身体的大脑。外科医生们将这个血淋淋的东西小心翼翼地放进一个大的容器之中。我的第一个念头是,我撞见了一群未来派的信奉魔道的人,他们从活体解剖中得到乐趣。我转念一想,哈里是一个保险代理。这也许是他们想抵消医疗事故保险费率增长的一种手段。如果他们每个星期三的晚上做这样的手术,他们的事故保险费率就不会比它们所应当的高!

黑暗的藏身之处突然被灯光照得雪亮,我的思绪顿时被打断。我抬起头,发现自己看到有生以来最为可怕的医生。他们粗暴地将我带进隔壁的房间,用绷带将我紧紧绑在手术台上。我想道:“唉,完了,现在轮到我了!”医生们聚集在房间的另一头,但我无法转动我脑袋看他们正在做什么。他们咕咕哝哝谈论着什么,大概是讨论我的命运。门开了,我听到一个女人的声音。这些不法的医生所表现出来的恭恭敬敬的样子令人不难猜到谁是老板。我挣扎着想看看这位神秘的女人,但她始终没有进入我的视野。我感到惊讶,就在此时,她走了过来,站在我的面前,我认出她是我的秘书,玛戈。我开始后悔没有发给她圣诞节的红包。

正是玛戈,但却和我见到过的玛戈完全不一样。当她低头弯腰看我时,正陶醉于权力的烈酒之中。“好啊,迈克。你自以为很聪明,跟踪哈里来到这里,找到这家诊所,”她说道。即使此刻,她的声音依然是我所听到的最性感的声音,但我当时真的没有心思想这些。她继续说道,“但这一切不过是一个圈套,目的是将你引到这里。你看到了发生在哈里身上的一切。他并不是真的死了,这一点你是明白的。这些先生们是当今世界上一流的神经科学家。他们发展了一种外科技术,可以将一个人的大脑和其身体分开,然后将它放进一个营养瓮中维持其生命。食品和药物管理局不会批准这一技术,但我们将向他们证明。你不是看到所有的线路都是连向哈里的大脑吗?它们将他和一个功能强大的计算机连接在一起。计算机监控他的运动皮质的输出,并对感觉皮质下达输入指令,这种监控使得一切对哈里来说看上去都和正常的情况完全一样。它所产生的幻觉的精神生活和哈里过去的生活结合得天衣无缝,他不可能意识到在他身上已经发生的一切。他以为他此刻正在刮胡子,准备上班,或正在忍受另一个神经外科大夫的手术。但他其实不过是一个瓮中之脑。”

“一旦我们将程序完善,我们就可以去找食品和药物管理局局长,但我们首先需要一些实验的对象。哈里的生活太简单了。为了实际检查我们的计算机程序,我们需要一个有过更有趣味的生活和阅历丰富的人——一个像你这样的人!”我开始扭动身体。外科大夫们慢慢向我靠拢,他们的眼珠里透着不怀好意的目光。有一个最残忍的家伙,一脸麻子,一只铜铃般的眼睛透过他稠密的黑头发瞪视着我,他用鲜血淋淋的手抚弄着一把剃刀般锋利的手术刀,一脸无法遮掩的兴奋。然而,玛戈目不转睛地俯视着我,用那难以置信的声音低声说道:“我敢打赌,你以为我们要给你动手术,移植你的大脑,就像我们移植哈里的一样,是不是?其实你无须担心。我们不打算移植你的大脑。我们早就做了——早在三个月之前!”

随后,他们放我走了。我恍恍惚惚地回到自己的办公室。不知为什么,我一直没有将此事告诉任何人。我下不了决心。我怀疑自己真是一个瓮中之脑,我所看到的周围的一切不过是计算机的虚构。这个念头折磨着我。毕竟,我怎样才能发现事实真相呢?如果计算机程序真的起作用,不管我做什么,一切看上去都显得正常。也许我所看到的一切都不是真的。这个想法简直快要将我逼疯了。我甚至考虑自动到诊所查个究竟,请他们取出我的大脑,目的只是为了有一个肯定的答案。坦白地说,即使这样做了,我也不知道能否消除我的疑虑。

迈克比绝大多数的瓮中之脑的受害者都要幸运。他至少对他所处的不确定的情景还有线索可寻——玛戈告诉他,他是一个瓮中之脑。当然,这一切可能都是有人故意设计的。也许他根本就不是一个瓮中之脑。他无法肯定。想想这件事情,你也许会觉得你自己可能也是一个瓮中之脑。假如你确实是的,你也无法发现事实真相。你似乎也无法肯定你不是一个瓮中之脑,因为在任何一种情况下,对你来说,事情似乎不会有什么两样。但如果你不能肯定你不是一个瓮中之脑,你如何能够相信感官给你提供的证据呢?你无法知道这一切不是一台计算机的虚构。你似乎无法真正知道你周围世界所发生的任何事情。一切都不过是一场幻觉。你无法排除你是瓮中之脑的可能性,而不排除这种可能性,物质世界的知识就是不可能的。

这是一个典型的怀疑论问题的例子。迈克的困境涉及奇思异想,虽然奇思异想趣味盎然,但这类怀疑论的难题却有着非常严峻的哲学意义。怀疑论的问题似乎表明我们不可能有我们确信有的知识,包括那些日常生活中我们看成是理所当然的最为平凡的知识。如果怀疑论的问题挑战我们最基本的知识,这些问题似乎也会轻而易举地彻底破坏只有人类才有的高度发展的知识。这些问题在认识论中一直扮演着核心的角色。人们很容易陷入反驳怀疑论者的陷阱,认识论者一度将反驳怀疑论者的任务看成是他们的主要目标。笛卡儿关心的主要是寻找无法合理怀疑的信念,然后他可以以此为根据,为他所有其他的信念辩护。休谟则为无法回答他自己所提出的关于归纳的怀疑论的两难困境而感到困惑不已。康德在《纯粹理性批判》中写道:

……外部事物的存在……不得不仅仅依赖于信仰,并且,如果任何人认为有充分理由怀疑它们的存在,我们无法提供任何令人满意的证明来反驳他的怀疑,这对哲学来说依然是一件颜面尽失的事情〔2〕。

但当代认识论对怀疑论往往采取一种不同的立场。如果我们考虑一种只怀疑某类信念的怀疑论,那么,如果我们能够证明这些被怀疑的信念可以通过诉诸其他不被怀疑的信念而得到可靠的辩护,我们也许可以回答怀疑论者的挑战。但对怀疑一切的怀疑论,反驳它原则上是不可能的。任何论证都必须从前提出发,如果怀疑论者同时怀疑所有相关的前提,那么就没有办法和他讲理。反驳怀疑论的整个事业并无确实的根据,因为怀疑论者不让我们有任何可以反驳的起点。

妥善处理怀疑论论证的办法是换一个角度来看待它们。我们是带着大量的信念来谈论哲学的。最初,我们将这些信念都看成是知识。但我们很快发现它们彼此冲突。它们不可能都是真的,因为它们中一些信念和另一些不一致。说明这一普遍现象的一个例子来自怀疑论的论证。从我们最初信心十足的前提开始,怀疑论论证使我们得出这样的结论:我们不可能有某些知识。但我们最初对这类知识信心十足。这样,我们原来信心十足的信念形成了一个不一致的集合。我们不可能继续合理地坚持所有这些信念。

一旦发现我们的信念系统不一致,最初的反应可能是,我们应该将它们全都抛弃,重新开始。笛卡儿在《第一哲学沉思录》的开篇采取的就是这样一种方法。但这并不能解决问题。怀疑论者所置疑的不仅仅是我们的信念。他还置疑我们得以获得信念的认知过程。如果我们重新开始,我们依然还是采用同样的认知过程。我们无法既抛弃信念,又抛弃认知过程,因为那样的话,我们就没有重新出发的起点。正如奥托·纽拉特(Otto Neurath)(1932)在经常被引用的一段话中所说的那样,“我们就像海员一样,只能在公海上重建他们所乘之船。”〔3〕我们只能从已有的信念和认知过程出发,尽我们所能“从内部”修补它们。从我们已掌握的东西开始的合理性为G·E·摩尔(G. E. Moore)的一段名言所强调:

例如,我现在可以证明两只人手存在。怎样证明?通过举起我的两只手,我一边用右手摆出一种姿态,一边说“这是一只手”,然后我用左手摆出一种姿态,说“这是另一只。”……但此刻我完全清醒地意识到,尽管我说了这些话,许多哲学家依然觉得,我没有对所讨论的要害问题给出一个令人满意的证明。……如果我真的证明了在我的两个证明中作为前提的命题,他们也许会承认我已经证明了外部事物的存在。……他们想要的是,此刻,当我举起我的双手并说道:“这是一只手,这是另一只”时,对我所断言的东西的证明。……他们认为,如果我不能给出这种额外的证明,我已经给出的证明就根本不能算是决定性的证明。……这样一种观点,尽管在哲学家中很常见,但我认为可以证明是错误的。……我可以知道我不能证明的东西;在我肯定知道的事物中……包含了我两个证明的前提。因此,我想说,那些仅仅根据我不知道证明的前提而不满意这些证明的人——如果真有这样的人——并无充分的理由不满。(1959,第144页及其以后)

尽管摩尔对怀疑论的深恶痛绝有其自身的困难,但他想说明的问题还是有意义的。如果我们反思我们的信念,我们会发现我们对有些信念比对另一些信念更确信。我们有理由更为信任那些我们更为确信的信念。当信念彼此冲突时,我们通过考虑哪些信念是我们最为不确定的来决定哪些应该放弃。如果我们必须放弃某些信念,理所当然应该放弃那些我们认为最为可疑的信念〔4〕。现在考虑一下这些看法如何应用于怀疑论论证。一个论证从前提开始,然后得出结论:

遇到一个我们相信其前提为真的论证,一个自然而然的反应就是接受其结论,尽管这一结论是对我们最初信以为真的东西的否定。但这并非总是对一个论证的合理反应。在上面的论证中,Q是P1,…,Pn的一个演绎的推论,但真正证明的不过是我们不能继续合理地同时相信P1,…,Pn和~Q。这个论证的有效性并不能决定这些信念中哪些信念应该被放弃,因为我们可以将该论证转换为否定其中任意一个前提的同样有效的论证。例如,下面的论证就是一个有效的论证(其中,~Q表示“Q为假”):

面对怀疑论的论证,我们相信所有的前提P1,…,Pn,但我们也相信~Q(对前面结论的否定,结论是:我们并不具有所描述的知识)。这一论证确立我们必须放弃其中的一个信念,但它并没有告诉我们应该放弃哪一个。为了决定放弃哪一个,我们必须反思其中的每一个信念并对其确定性进行评估,放弃我们最不确定的信念。在典型的怀疑论论证中,我们总是发现我们对那些论证中似乎被否认的知识比对某些前提更为确定。因此,接受怀疑论的结论,即我们没有知识,并不合理。取而代之的合理的态度是,否定一个或更多的前提。换言之,一个典型的怀疑论论证最好看成是它前提的反证法,而不是对它结论的证明〔5〕。

为了说明问题,考虑一下归纳推理。当我们进行归纳推理时,我们从有限例子的观察中得出普遍的结论。例如,我们观察到许多天鹅并发现它们都是白色的,我们由此推断:所有的天鹅都是白色的。这典型地代表了科学中所采用的推理,即我们通过检验科学理论的具体例子来检验科学理论。事实上,我们所有的关于世界的普遍的信念都是建立在归纳基础上的。但归纳推理的一个明显特征是,前提真逻辑上并不能保证普遍的结论为真。例如,在得出所有的天鹅都是白色的这一结论时,我们会犯错误,因为事实最后证明澳大利亚有黑天鹅。

在《人性论》中,休谟利用上述事实提出了一个反对归纳的怀疑论论证。他推理如下:

1.归纳论证的前提逻辑上并不蕴涵其结论。

2.如果归纳论证的前提逻辑上并不蕴涵其结论,那么相信建立在归纳前提基础上的结论就是不合理的。

3.因此,归纳推理是不合理的——一个人不可能通过归纳推理获得普遍真理的知识。

最初我们不相信这个论证的结论。也就是说,稍做反思我们就可以确信,根据归纳我们知道许多关于世界的普遍真理。然而,上述论证的前提似乎也令人信服。第一个前提通过天鹅的例子可以得到说明。而且,就在不久前,事实上所有的哲学家都还将第二个前提看成是同样显而易见的。如果一个论证的前提可以为真而结论不必为真,那么(他们问道),前提如何才能给我们提供相信结论的理由呢?

这是另一个典型的怀疑论论证。其前提最初似乎令人不得不接受,但其结论认为我们不可能有归纳知识却显得十分荒谬。前面所提出的方法是将此看作是一个反证法的论证。虽然其前提最初似乎令人不得不接受,但和结论似乎肯定为假相比,它们似乎不那么让人确定无疑。因此,我们应该将其看作是一个前提之一为假的论证。这样,认识论的问题就变成决定哪一个前提为假以及为什么为假的问题了。

有些哲学家通过否定第一个前提来回答休谟的论证。伯特兰·罗素(Bertrand Russell)(1912)和C·I·刘易斯(C. I. Lewis)(1956)都提出归纳推理是建立在一个附加前提的基础上的,这个前提将归纳论证变成了一个演绎论证。他们所寻求的前提被称为“自然齐一律”。这个前提有时被模糊地表述为未来和过去一样的原则。其意图在于,为了使自然齐一律的原则充分有力,当它和归纳证据结合在一起时,可以给我们提供逻辑上蕴涵归纳概括的前提。因此,举例来说,由于我们过去观察到的只是白色的天鹅,我们预期未来所观察到的天鹅也应该是白色的。

以这种方式解决休谟怀疑论两难困境的最为明显的困难是:难以给正确的自然齐一律原则一个精确的表述。说未来和过去一样是不充分的,因为很显然,未来并非总是和过去一样的。事物总在变化。

但最终让人感到更难以应付的诘难是:任何自然齐一律的原则都无法完成要求它所完成的任务。它理应将归纳推理变成有效的演绎推理。这样,在天鹅的例子中,我们实际的论证为:

天鹅1号是白色的。

天鹅2号是白色的。

……

自然是齐一的。

因此,所有天鹅都是白色的。

困难在于,这个论证的结论为假。如果它是一个有效的演绎论证,它一定有一个前提为假。但除了自然齐一律原则,所有其他前提都为真,因此,作为前提的自然齐一律一定为假。这样,在关于世界的推理中,它对我们毫无用处。接受从已知为假的前提中所推出的结论本身是不合理的。因此,如果这就是归纳推理的正确形式,那么所有归纳推理都建立在一个假的前提上,我们又重新回到了休谟怀疑论的结论,虽然道路不同。

如果我们想避免休谟的结论,我们不能通过否认他论证的第一个前提来实现这一目的。因此,一定是第二个前提为假。和休谟假设的正好相反,一个论证的前提即使不蕴涵结论,它们也一定有可能支持结论。换句话说,该论证的前提可以提供一个相信其结论的理由,即使这个理由逻辑上并非决定性的。这样的理由是可否定的〔6〕。可否定的意思是,这些理由虽然可以为我们相信它们的结论提供辩护,但这种辩护可以通过获得进一步的相关信息而被“否定”。就归纳而言,如果在我们的样本中,我们观察到所有的A都是B,这可以暂时为我们相信所有的A都是B提供辩护。但如果我们随后遇到另一个A并且发现它不是一个B,这就足以否决原来的辩护,并且使继续相信所有的A都是B变得完全不合情理。这样,关于归纳的怀疑论论证让我们看到认识论中可否定的理由的存在。在我们看来,二十世纪后半叶认识论所取得的最重要的进步之一是承认可否定的理由。现在人们普遍承认我们大部分的推理过程都是可否定的,而不是演绎的。归纳只是这种推理的例子之一,而其他的例子也同样能说明问题。例如,我们对周围事物的信念是建立在知觉的基础上的。当我们感知周围世界时,世界以各种不同的方式呈现在我们面前。但显然,我们的感官可以误导我们。世界不必和它所呈现的样子一样。因此,我们的推理是可否定的,而不是演绎的。可否定的推理在下一章还会详细讨论。

关于休谟论证的讨论说明了怀疑论论证对于认识论的重要性。使怀疑论论证变得重要的不是这些论证的结论可能为真。它们之所以重要是因为它们对知识所证明的东西,而不是因为它们使我们怀疑我们的知识。当代认识论者的任务是理解知识。为此,她不需要反驳怀疑论者——我们已经知道怀疑论者是错误的。尽管如此,通过对怀疑论论证的研究,我们可以得出关于知识和认识辩护本质的重要结论。这是因为这样一个论证构成了其前提的反证法,而其前提是由我们关于知识和辩护最初所相信的事物所组成。因此,在决定哪些前提是错误的过程中,我们学会了关于知识的新东西,纠正了作为我们认识起点的错误的信念。简言之,认识论者的任务不是证明怀疑论者是错误的,而是解释他为什么是错误的。这些努力之间的区别在于,在解释怀疑论者为什么是错误的努力中,我们将我们有各种不同的知识看作一个前提(即我们可以假定~Q),然后看这一假定要求些什么。例如,我们可以问,“假定我们有知觉知识,我们知觉信念和感觉经验之间的关系究竟是什么?”我们有知觉知识的事实将对这种关系产生重要的限制,并导致我们对认识辩护得出重要的结论。这一推理有如下形式:“我们确实有如此这般的知识,那么,如果情况是这般如此,我们就不可能有这种知识;因此,情况并非这般如此。”这样的推理在当代认识论中司空见惯。请注意,这种推理是对怀疑论论证的前提和结论换质换位的结果。

3.知识和辩护〔7〕

我们一直在讨论认识论中怀疑论论证所起的作用,并且在思考推理和信念方面已经取得了某种进展。虽然怀疑论过去在认识论中起了规定任务的作用,研究怀疑论依然仅仅是认识论所面临的一个工程。我们现在可以稍稍离开这一讨论,以便获得更广泛意义上的当代知识理论。鉴于哲学文献中认识论方面所取得的数不清的其他进展,关于认识论总体上可以说的唯一真正无可争议的事情也许是:认识论是理解弄清人类理智成就的可能和局限的一种尝试。传统上,理智的成就和知识有关。由于认识论就是“知识论”,因此最自然不过的做法就是将知识作为认识论的主要的研究焦点。然而,这一做法并不完全正确。知识论是一种试图回答“你如何知道”问题的努力,但这是一个关于如何知道的问题,而不是关于知道本身的问题。当我们问一个人是如何知道某事的时候,我们一般想了解的是她相信此事的理由。我们想知道什么东西使她的信念得到辩护。因此,认识论传统上都是将注意力更多地集中在认识辩护而不是知识上。也许认识论更好的名称应该是“信念论”,意为研究信念的学问。认识论中,认识主体被看作能够通过他或她的信念或其他心灵状态表现世界,其中这些信念或心灵状态被看作是或多或少可以合理坚持的思想。心灵状态的哲学地位是心灵哲学的核心问题,虽然有些哲学家试图同时处理认识论问题和心灵哲学问题〔8〕。在本书的后面,我们将更详细地讨论我们关于类似信念的心灵状态的看法。

一个得到辩护的信念是一个“认识上可允许”持有的信念。认识辩护是一个规范性的概念。它属于你所应该或不应该相信的范畴。但它是一个认识上独一无二的规范性概念。认识的可允许性不仅必须和道德的可允许性,而且还必须和自利理性的可允许性区别开来。例如,由于信念对相信者可以产生重要的后果,持有你并无充分证据的信念也许对自己是有利的。举个例子。一般人们都认为将龙虾活活地放进滚水里煮,它们不会感到疼痛,但人们是否有正当的理由相信这一点却极为令人怀疑。然而,持有这一信念却是符合自利理性的,因为,如果不这样,一个人会失去享受吃煮龙虾这样的美味佳肴的乐趣。反过来说,持有无懈可击证据支持的信念未必对自己有利。考虑下面的例子。海伦有压倒一切的证据表明她父亲是一个奸杀妓女的凶犯。如果她对自己承认这一点,她也许精神上会陷入崩溃。在这样的情况下,人们有时不相信有压倒一切证据支持的东西。这符合自利理性,但却不符合认识理性。因此,认识上的合乎情理不等于对自己合乎情理。认识上的合乎情理和道德上的合乎情理也有区别。我们并不清楚道德上的考量是否能够有意义地应用于信念。如果不能,那么认识的辩护显然就不同于道德上的可允许性。如果信念确实属于道德的范围,那么一个信念大概也可以变成道德上所不允许,例如,如果一个人向某人保证从来没有看不起他。但显然,这样的信念道德上的可允许性和它认识上的可允许性毫不相干。这并不是说,提出某些信念道德上是否可允许的问题不妥。我们的意思是:这是一个不同于认识论的工作。认识辩护是规范性的,但它必须和人们所熟悉的其他规范性概念相区别。

认识辩护指导你应该或不应该相信什么。描述保持信念认识上可允许的境况的规则被称作认识规范。认识论的一个重要任务是描述指导各种不同信念的认识规范。例如,哲学家一直寻求对某种境况的解释,在这种境况下,认识上可以允许根据感觉相信存在着不同的物理对象,这些对象和知觉者保持着不同的空间关系。在某种程度上,认识论者一直试图通过研究那些意在证明知觉知识是不可能的怀疑论论证,找出指导获得这类知识的认识规范的本质。和怀疑论者相反,我们认为知觉知识是可能的,这让我们得出关于指导知觉知识的认识规范的有关结论。这将是全书反复出现的一个主题。

如果认识论的中心问题涉及的是信念的辩护,而不是知识,那么为什么这一学科被称作“认识论”?对这个问题的解释在于如下事实:在知识和辩护之间似乎存在着重要的联系。我们已经看到“你怎样知道”的问题一般可以解释为“你何以得到辩护地相信”的问题。但我们可以合情合理地问道:为什么可以这样解释?为了回答这一问题,认识论者花了大量的时间和精力来研究知识和辩护之间的关系。思考这种关系的一种办法是将知识看成是一种成果,它可以进一步理解为对一个信念具有正当的理由。如果一个人持有一个信念的理由是正当的,那么该信念就得到辩护。因此,人们已经普遍承认,认识的辩护是知识的一个必要条件〔9〕。当然,将这一事业以这样的方式表达几乎立刻就需要一个解释:什么东西使得一个理由成为一个理由?什么东西使得某些理由成为正当的理由?对这些问题的解释正是一个辩护理论所梦寐以求的。

在哲学中很难找到共识,但从二十世纪初一直到一九六三年,人们几乎普遍一致认为,知识即得到辩护的真信念。也就是说,一个人知道某事P,当且仅当(1)她相信它,(2)它是真的,并且(3)她的信念得到辩护。但1963年,埃德蒙·盖梯尔(Edmund Gettier)发表了后来引起一系列讨论的论文《得到辩护的真信念是知识吗?》。在这篇论文中,他让所有人都感到惊讶,他证明这种等同是不正确的〔10〕。他对此的证明是通过提出反例。在他所提出的一个反例中,我们设想有一个叫史密斯的人,他错误地,但却有着正当理由地相信琼斯拥有一辆福特轿车。史密斯对布朗在何处一无所知,但他任意地选择了巴塞罗那,并从琼斯拥有一辆福特的公认事实中推导出,或者琼斯拥有一辆福特,或者布朗在巴塞罗那。碰巧布朗确实在巴塞罗那。因此,这个析取判断是真的。再者,由于史密斯有正当的理由相信琼斯拥有一辆福特,因此,他相信这一析取判断的信念是得到辩护的。然而,由于他的证据并不属于该析取判断的真析取项,我们并不认为史密斯知道“或者琼斯拥有一辆福特,或者布朗在巴塞罗那”为真。

对盖梯尔反例的普遍反应是承认“S知道P”的分析必须加入第四个条件。寻找这第四个条件就成为众所周知的“盖梯尔问题”。盖梯尔问题和怀疑论的问题一样,也是一个有诱惑力的问题。绝大多数的认识论者在最初遇到它时,都确信它一定有一个简单的解答。一些解决原来盖梯尔反例的条件被发现,但新的反例几乎立刻又出现。越来越复杂的反例的后面伴随着越来越复杂的第四个条件〔11〕。目前,盖梯尔问题已经变得错综复杂,现在没有多少哲学家指望它有一个简单的解答。尽管如此,由于已经沉迷于盖梯尔问题,认识论者都不愿意放弃它,因此,它依然是当代认识论所经常讨论的一个题目。

盖梯尔问题从根本上改变了当代认识论的特征。许多认识论者现在都认为盖梯尔问题是认识论的一个中心问题,因为,它明显阻碍了知识的分析。然而,我们却相信,这代表了认识论焦点的一个重要然而令人惋惜的转移。历史上,认识论的中心问题是认识的辩护,而不是知识〔12〕。历史上的哲学家对我们是如何知道的比对知道的是什么更感兴趣。当然,这部分是因为他们认为后者的问题很容易回答。盖梯尔问题表明这个问题并不容易回答。分析“S知道P”是一个引人入胜的问题,但它应该看成是一个枝节的问题,而不是认识论的中心问题。盖梯尔问题实际上所证明的是,知识远不是一个正确的概念。一个人可以做任何事情而完全不违反认识规范,他可以是正确的,然而却可能因为世界存在方式的某种偶然事件而缺少知识。我们为什么要采用这样一个概念?出于显而易见的理由,我们常常在意某人相信某事是否正确,我们可能关心此人是否得到辩护地持有他或她的信念,因为那可以表示他们知识的可靠性程度。但如果我们知道他们是正确的并且也得到辩护,我们为何还要进一步关心他们是否知道?显然我们经常这样关心,而我们为什么如此关心是一个有趣的谜,但这不应该当作是一个对整个学科具有根本意义的问题〔13〕。认识论以往所关心的问题是,合乎理性的认知在形成和更新我们关于世界的信念方面究竟是怎样起作用的,而如前所述这应该看成是认识论的中心问题,也是哲学的主要问题之一。因此,本书不讨论盖梯尔问题。对它的解答不是构建一个认识论理论必不可少的部分。相反,我们认为一个认识论理论是一个关于获得各种不同知识如何可能的理论,而很大程度上这主要是一个关于认识辩护的理论。

区别两种潜在不同的认识辩护的概念是有益的。我们已将认识论的根本问题看成是选择相信什么的问题。按照我们对认识辩护这一术语的用法,它和选择相信什么的问题有关。对认识辩护的考量引导我们决定相信什么。我们可以将此称作“辩护”的“程序”意义。与此互相关联的是,认识规范是规定怎样形成信念的规范。当代认识论中常常发现哲学家的另一种解释,即他们所说的“辩护”大致上是指“使真信念变成知识的东西”。当然,这并没有将问题说清楚。不管怎样,必须强调的是,本书的主题是程序上的辩护,而不是“知识的必要条件”。这一点对于强调具体理论不能起到程序作用的论证的各个不同阶段都是非常重要的。

4.知识的区域

我们知道许多种类的事物,而且,我们知道它们的方式之间似乎也存在着重要的区别。我们可以根据这些认识论上的区别将知识细分为不同的“区域”。直接建立在感觉上的知识,或曰“知觉知识”,构成一个区域。根据回忆以前获得的知识而拥有的知识构成另一个区域。归纳概括构成第三个区域。他人心灵的知识、先验知识和道德知识构成其他的区域。不同区域里的知识会有一些共同的特征,但也会展现重要的区别。

4.1 知觉知识

知觉问题是解释知觉知识如何可能的问题。我们都同意感觉可以为关于我们周围世界的信念提供辩护。但细节怎样则模糊不清。本章开头提出的怀疑论论证可以看成是对知觉知识可能性的抨击。我们的知觉经验似乎可以丝毫不差和它本来的一样,而外部世界则和它看上去的完全不一样(我们有可能是瓮中之脑!)。那么,依靠感觉所获得的物质世界的知识何以可能?

本书的焦点集中在“元认识论”,即,它所涉及的更多的是描述和对比认识论理论的种类,而不是论述具体的认识论问题。在下一节里,我们将列举即将讨论的认识论理论的主要类别。然而,理论对比的方法之一就是比较它们关于具体的认识论问题所必然采取的看法,而我们将反复讨论的代表性的问题是知觉问题。认识论中关于知觉知识的文献远远超过关于其他种类知识的文献。这部分是因为我们更了解心理学的事实。具体地说,我们知道这种知识的获得是由于感官的刺激,而最重要的感官是视觉。这使我们能够将知觉问题表述为解释我们如何能够依据我们感官的输出获得关于外部世界的得到辩护的信念的问题。这种平实的表述和一些其他知识区域的认识论问题的表述恰成鲜明对照。

4.2 先验知识

和知觉知识相比,关于其他知识区域,我们往往连最基本的心理学事实也缺乏了解。感觉显然是知觉知识的来源,但对有些知识区域来说,知识的来源却相当神秘。先验知识构成了最成问题的区域之一。先验知识通常被定义为:“不依赖经验所获得的知识”,或许也可以定义为:“仅仅根据理性所获得的知识。”但必须承认,这些都是帮助不大的定义,对它们不必过于认真。我们倒不如承认有某一类的知识,和其他类的知识有着重要的区别,我们给它一个名称——“先验知识”。这类知识有一成不变的形式。最为突出的形式包括数学知识和逻辑真理。哪怕是肤浅地说出在获得先验知识的过程中涉及什么样的心理过程也是极其困难的。数学知识就是一个例子。我们知道数学证明是数学知识的一个重要的因素。数学证明的性质自身就已经充满了困难,但任何实质证明(即,任何对不同于逻辑规则东西的证明)必须从已知前提出发的这一事实使数学知识甚至更为晦暗不明。数学的基本前提究竟来自何处?一个一度流行的观点认为它们是任意约定的公理,这些公理“隐性地定义了”数学的概念〔14〕。这种约定论的观点曾有很大的吸引力,因为它似乎将先验知识还原为更容易理解的事物。但约定论失去了它表面上的合理性,部分是因为哥德尔定律。哥德尔定律的大致意思是:给定任何数学公理的集合,存在着在“实数学”中我们能够证明的定理,但实数学本身无法从这些公理中推导出来。这似乎表明我们实际所拥有的数学知识超过了假定约定论为真的情况下我们所能获得的数学知识〔15〕。今天约定论没有多少支持者了。

一个理论的衰落往往是另一个理论取得显著成功的先声。除非面对看似更好的理论,这些理论极少被推翻。但就先验知识的情况而言,并没有出现更好的理论。人们所能想起的不同于约定论的唯一的理论是所谓可以称为“先验直觉主义”的理论〔16〕。按照这一理论,基本的先验真理是“不证自明的”。我们有“直觉”它们为真的能力。不同的哲学家对这种公认的先验直觉的能力做了不同的描述。伯兰特·罗素将它描述为直接“直觉”共相之间关系的能力〔17〕。其他的作者则试图以本体论上更为中立的方式来描述它〔18〕。但请注意,关于我们完全有这样一种能力的主张实际上是一种心理主张。此外,虽然它是心理学家没有直接研究的主张,但它起码多少应该有点令人怀疑。如果真有这样一种先验直觉的能力,它往往难以为内省所把握。这里我们不想断言这样一种能力肯定不存在,或者先验直觉主义是一种错误的理论。但必须承认关于先验知识的心理事实是晦暗不明的。这使得对先验知识的哲学理论的表述或评价变得十分困难〔19〕。

4.3 道德知识

先验知识并不是唯一的心理事实晦暗不明的区域。道德知识的问题不比它少,甚至对道德知识是否存在都缺少共识。虽然有些道德哲学家确信存在着道德知识,但至少人数上旗鼓相当的道德哲学家坚定不移地认为不存在着这样的知识。后者主张道德语言所扮演的独一无二的角色不包括表达事实。例如,一直有人强调道德语言表达情感,或表达赞同和不赞同,或表达不同于信念的其他的心理态度〔20〕。任何这种“非客观的”道德理论都不会有道德知识的认识论问题,因为,如果没有道德事实,就不会有道德的知识。

假如我们驳回非客观的观点,又假定道德知识确实存在,那么,我们面临如何解释我们何以能够获得道德知识的问题。一种可能的解释类似先验直觉主义。按照伦理学直觉主义,我们有道德直觉的能力,这种能力使得一些道德真理变得不证自明,而其他的道德真理则可以根据这些自明的真理得以辩护〔21〕。但对我们是否有道德直觉的心理能力,缺少普遍的共识。伦理学直觉主义在当代哲学中并不受欢迎。有一些取而代之的理论,但它们一个也不受欢迎。普遍认可的道德知识的心理基础处于混乱不堪的状态。但如果不能更好地理解关于道德推理的心理事实,一个道德知识的哲学理论就很难起步。

4.4 他人心灵的知识

唯我论是这样一种观点,宇宙中只存在着一个心灵,它就是一个人自己的心灵。唯我论是一种寂寞孤独的学说。一个坚决相信它的人很有可能会发疯。表明唯我论是错误的证明已经产生了它自身的怀疑论困惑,即他人心灵的问题。他人心灵的问题试图寻找一种满意的解释,以解释我们如何知道世界上存在着其他人的心灵。知觉告诉我们那些表面上和我们自己极为相似的生物如何行为。知觉有时也告诉我们人类和其他动物的大脑和神经系统的有关信息。但这和证明存在着他人的心灵并不是一回事。

在某种意义上,我们关于他人心灵的知识的状况和先验知识以及道德知识的状况相反。至少在总体的轮廓上,我们主张他人心灵知识的意愿,其心理事实相对清晰。心理上我们往往倾向于将心灵看作是有着某种行为特征的事物的特性。一定的运动方式,持续的适应性的行为事件,甚至富有表情的眼神,似乎都驱使我们认定某个事物有心灵〔22〕。这种诱惑力之大甚至使我们认为已经明知没有心灵的事物具有心灵的特性,如各种自然力或普通的台式计算机〔23〕。有些心理学家提出,我们通过和我们自己情景相比较而类推出其他的人和实体也有心灵。一方面这一提议还需要进一步的证据,另一方面,即使它被证明为真,此种情形下的类比推理认识上是否恰当也还需要研究〔24〕。因此,他人心灵的知识是一个不同的知识区域。

4.5 记忆

我们知识的大部分是通过记忆获得的。对一些认识论者来说,这表明记忆是知识的来源之一。按照这一观点,记忆涉及了一种心理状态——我们也许可以称为“表面记忆”——它在记忆中所起的作用类似于感觉在知觉知识中所起的作用〔25〕。另外一些哲学家怀疑这一主张,坚持认为记忆并没有引入任何新的知识来源。相反,他们认为记忆不过是先前所获得的知识的演练罢了,记忆知识的来源和它最初所获得之时的知识来源一模一样〔26〕。这里所争论的问题部分是关于记忆中究竟发生了什么样的心理过程。真的存在可以内省的表面记忆的状态,该状态将回忆一件事情和简单相信它区别开来吗?哲学家们意见不一。心理学家也没有做什么工作解决这一问题。但即使支持表面记忆的心理事实的问题解决了,一个哲学的问题依然存在,即表面记忆是否以某种方式许可关于一个人目前记忆的信念?或者代之以如下的问题:对当前记忆的辩护和那些信念最初获得之时所得到的辩护是否一样?

记忆构成知识的一个区域,其情形和知觉知识以及先验知识构成各自知识区域的情形一样,但记忆对元认识论还有更为普遍的意义。认识论理论彼此区别的一个主要方面在于它们对推理,以及推理和认识辩护关系的解释。记忆在推理中扮演着一个必不可少的角色。当我们按照任何稍稍复杂的论证推理时,我们头脑里并非同时出现整个论证。我们分别考虑每一个步骤,并依靠记忆知道我们以某种合理的方式达到了那一步。认识论上对记忆的正确解释必须使这一过程变成合法的。因此,记忆知识的性质在表述可供选择的认识论理论中起着至关重要的作用。由于这个缘故,我们在下一章里对记忆将给予一定篇幅的讨论。

4.6 归纳

归纳概括的知识构成一类知识,这类知识和目前已经描述的各种不同的知识有着重要的区别。归纳的区别不是根据它的来源,而是根据它的方法。最简单的归纳是枚举归纳。按照枚举归纳,我们对某A类对象进行抽样检查,并观察到样本中所有的A类对象都有另一个属性B,并由此推论所有的A都是B。还有一个有关的归纳是统计归纳。按照统计归纳,我们抽样中所观察到的不是所有的A是B,而是某种m和n之比的A是B,然后推导出一个任意A为B的概率接近于m/n。在枚举和统计归纳中我们的推理方式的轮廓是相当清楚的,但其精微的细节却一直非常难以获得准确的描述。

由于两种不同的担忧,哲学家一直从事对归纳问题的思考。如前所述,传统的归纳问题是休谟问题。休谟将他的问题看作是回答怀疑论者的问题——一个他坦承失败了的任务。根据我们前面关于怀疑论论证在当代认识论中所起的作用的讨论,我们可以不理会休谟式的传统归纳问题。我们既无必要,也无可能证明怀疑论者是错误的。你不可能证明怀疑论者是错误的,因为他并没有给你留下充分的手段承担这一工作。然而,我们并没有理由非要证明怀疑论者是错误的。我们已经知道他是错误的。我们从一开始就确信的事情之一就是我们可以根据归纳获得普遍真理的知识。

即使我们不理会关于归纳的怀疑论,我们还是可以让休谟问题披上新的外衣起死回生。虽然在证明归纳推理认识上是正当的意义上没有必要为归纳提供辩护,但还是有可能在另一种意义上为归纳提供辩护。新产生的问题是,归纳推理在我们的理由和推理的框架中是否是一个根本的不可还原的组成成分〔27〕?如果是,则不需要提出进一步辩护的要求,但如果不是,则归纳推理有可能建立在更为简单、更为基本的推理的基础上。有理由认为后一种观点可能是一个正确的观点。归纳规则看似简单,但当我们试图精确地表述它们时,才发现其实不然。此时,它们变得极其复杂,我们从来就不清楚究竟是否正确地表述了它们。我们下面将举例说明其中的一些困难。这里值得注意的是,如果正确的归纳规则真的是那样的复杂,如果我们真有那么多的困难弄清我们是否正确地表述了它们,那么它们就不太可能是对我们推理中直接遵循的基本的认识规范的表述。它们似乎更可能表明将更为简单的认识规范应用于实例的情况,这些实例内部的复杂性足以让这种应用充满逻辑上和数学上的绕弯和繁复〔28〕。

相当多的哲学研究将归纳辩护的问题束之高阁,而转向纳尔逊·古德曼(1955)所称之的“新归纳之谜”。这是一个给出归纳规则精确表述的问题。古德曼仅仅对这个问题的一个方面感兴趣,但它却是一个多方面的问题。古德曼所关心的方面是可推断性的问题〔29〕。这个问题通过首先考虑演绎推理可以得到最好的说明。演绎推理的规则同等地应用于所有的命题和属性。例如,不管P和Q是什么,我们都可以从(P & Q)中推出Q。传统的归纳观点将这个问题看成和演绎推理一样,可以同等地应用于所有的属性。但古德曼让整个哲学界大吃一惊,他证明归纳推理的应用有其局限。古德曼的例子极为挖空心思,但我们可以找到相当简单的例子。例如,在观察到一群渡鸦之后,你也许会注意到你所观察到的所有渡鸦都已经被观察过。显然,那并不能给你以理由相信所有的渡鸦都已经被观察过。其他的例子可以利用析取式来构建。例如,假定你想通过归纳的方法确证所有的驼鹿都有胡须,自然而然的方法是收集驼鹿的样本,然后检查它们是否有胡须。麻烦的是,驼鹿身体庞大,野性难驯,如果我们可以避免和它们打交道,那是再好不过。那么,我们为什么不能按照以下的方式行动?考虑一个析取式的性质:或是一只老鼠,或是一只驼鹿。我们可以只需收集老鼠的样本就可以安全地获得或鼠或鹿动物(mice-or-moose)〔30〕的样本。通过检查,我们发现它们都有胡须。这似乎说明我们通过归纳的方法可以确认任何或鼠或鹿的东西都有胡须,并且后者逻辑上蕴涵所有的驼鹿都有胡须。因此,我们以一种安全的方式对驼鹿进行了归纳概括。但这显然是荒谬的。如果我们真的能够以对老鼠进行归纳推理的同样的方式对或鼠或鹿的动物进行归纳推理——即通过任意的抽样和基于抽样的概括——那么我们的做法将无可置疑。但我们不能够这样做。为了确认关于或鼠或鹿动物的概括,我们必须分别确认关于老鼠的概括和关于驼鹿的概括〔31〕。用古德曼的术语来说,或鼠或鹿的属性是不可推断的。归纳推理的简单规则只适用于可推断的属性。这样,为了给归纳推理一个精确的解释,我们需要可推断性标准。事实表明寻找这样一个标准是相当的困难。

在精确表述归纳规则方面,可推断性并非是困难的唯一来源。在统计归纳的情景中,甚至连结论所应采取的精确形式都令人怀疑。如果我们观察到在n次A类的对象中,A类样本包含了m次B类对象,我们得出的结论是:任意一个A为B的概率近似于m/n。这意味着这一概率在m/n周围的某一区间之内,但一个区间究竟有多窄?朴素的直觉在这一点上似乎无法为我们提供任何指导。

表述归纳规则的另一个困难涉及归纳推理被样本的特殊性所否定的境况。发现样本有偏倚可以导致取消样本。很容易找到这样的例子。例如,假如我们希望知道下次选举中印第安纳波利斯投共和党州长候选人的选民的比例,我们的办法是对选民进行随机抽样的民意测验。我们发现一个惊人的数字,即百分之八十七的选民打算投共和党人的票。乍一看来,这给了我们一个理由认为大约百分之八十七里的所有选民将会投共和党候选人的票。但如果当时出于偶然的因素,我们发现抽样的选民仅仅是由年收入超过十万美元的选民所组成,这一发现就可以否定上述推理。我们可以轻而易举地举例说明这样的“适当样本的否定者”,但如何给它们一个普遍的表征却困难重重。朴素的直觉再次使我们陷入迷茫。

表述归纳推理的正确规则所遇到的困难说明,即使我们不理会回答怀疑论者的休谟问题,令人感兴趣的认识论问题依然存在。我们想对指导归纳的认识规范给予精确的描述,我们也想知道这些规范对我们的理由和推理系统是否是必不可少的,或者它们是否从更为简单的,更为基本的认识规范中推导而来。

5.知识理论

前面关于不同知识区域的简短讨论说明了在这些区域引起哲学兴趣的一些认识论问题。每一个区域都有自己独特的问题。虽然在不同区域里所出现的问题也许会有相似性,但其差别也同样重要。对认识论的研究可以集中精力个别研究不同的知识区域,一个个地进行研究直到每一个区域得到满意的解释为止。这样的研究方法也许会产生有意义的结果,但它不是本书将采用的主要方法。这是因为还存在着更为普遍的认识论问题,这些问题涵盖所有的知识区域。这些问题涉及可否定的推理的本质和正当性,知识是否有“基础”,认识规范的来源等问题。迎接这些挑战将有可能产生某种洞见,这种洞见对于任何具体知识区域的研究都至关重要。我们可以根据认识论理论对这些普遍性问题的解答来对它们进行总的分类。

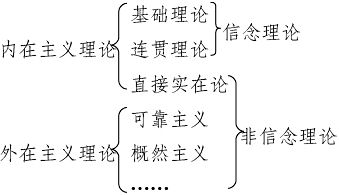

知识理论可以以不同的方式分类。首先,我们可以区别“信念的”(doxastic)和“非信念的”的理论。

5.1 信念理论

直到不久前,认识论者一般都假定一个信念的可辩护性完全是由一个人所持有的信念,即一个人的“信念状态”所决定的。这样说的意思是,如果一个人在两种可能的境况里持有同样的信念,那么除了一个人所相信的东西以外,无论这些境况如何不同,在这些境况下,得到辩护的信念都不会有什么不同。我们将这一假设称为“信念假设”,遵循这一假设的认识论理论则被称为“信念理论”。信念假设是一种非常自然的假设。直到最近才开始有人考虑否认它。支持这一假设的基本理念如下:我们关于世界的所有信息都被压缩在信念之中。在决定相信什么的时候,我们除了关于世界的已有信念外,似乎不可能考虑任何其他的东西。所以,除了我们的信念外,没有任何其他的东西可以进入认识的辩护之中。因此,一个认识论理论所能做的事情不过是告诉我们:我们全部的信念状态是如何决定哪些信念是可以得到辩护的〔32〕。

总的来说,信念理论可以为两个互不相容的子类所穷尽——基础理论和连贯理论。

5.1.1 基础理论

基础理论区别于其他理论的观点是,认为知识有“基础”。当代基础理论家始于一种心理观察,即我们所有的知识源于我们的感官。原则上也可以紧紧追随笛卡儿,试着将所有的知识建立在来自独立于感官的纯粹理性的信念的基础上,但现在再也没有多少基础主义者试图捍卫这种观点了。二十世纪的基础主义理论注意到我们和我们周围世界的接触仅仅依靠我们的感官。我们关于这个世界的最简单的信念是对感觉输入的直接反应,然后我们从这些简单的信念推知更为复杂的、无法通过单个感觉的例子所获得的信念(比如,归纳概括)。这种信念形成的心理图画暗示一种相应的对认识辩护的哲学解释,根据这一解释,那些直接来自感觉的简单信念形成了认识的基础,而所有其他信念最终必须诉诸这些认识论的基本信念〔33〕才能得到辩护。这些基本信念自身却不需要辩护。它们在某种意义上是“自我辩护的”。一个人只要一获得这样一个信念,它就自动地得到了辩护。一般认为,认识论的基本信念是那些报告知觉状态内容的信念,例如,“我视觉的左上角有一个红色的长方形的斑点。”

完成这幅图画并构建一个具体的基础理论需要做两件事。第一,我们必须对认识论的基本信念进行解释,包括解释哪些信念认识论上是基本的,在何种意义上它们是“自我辩护的”。第二,我们必须解释“认识提升”——即非基本的信念为基本信念所辩护的方式。对上述的每一个问题都有着许多不同的答案,我们将在下一章详细考察它们。

5.1.2 连贯理论

基础理论和其他信念理论的区别在于,它们认为某些有限类的信念(认识论的基本信念)在认识辩护中起着地位特殊的作用。基本信念给其他信念提供辩护而自身无须辩护。连贯理论否认存在着任何地位特殊的信念。按照连贯理论,一个信念的可辩护性依然是由一个人全部的信念状态所决定,但所有的信念认识上都是彼此平等的。这是以否定的方式对连贯性理论的表述——按照它们所否定的加以表述。连贯理论还需要给我们一个肯定性的表述,即解释什么东西决定了一个信念是否得到辩护。如果一个信念不是由于它和地位特殊的基本信念的关系而得到辩护,那么它必须通过它和其他的日常的、普通的信念(毕竟,这是全部所存在着的)的关系得到辩护。这些普通的信念又通过它们和另外一些日常的以及诸如此类的信念的关系得到辩护。这些辩护性的关系不是系于某个基础,它们必须沿着我们的整个信念之网蜿蜒而行。使一个信念得到辩护的是它和一个人信念的其余部分“连贯”的方式。当然,为了精确地描述这一点,我们需要给连贯性的关系一个精确的解释。不同的阐明连贯性的方式会产生不同的连贯理论。我们将在第三章考察这些理论。

5.2 非信念理论

非信念理论否认信念假设。任何合理的认识论理论都会使一个信念的可辩护性至少部分地由一个人所持有的其他信念所决定,但非信念理论却坚持认为在决定一个信念是否得到辩护时,其他因素也应予以考虑。信念假设直觉上的可接受性使得下面的问题一开始似乎就让人有些困惑:任何非信念的考量何以可能和认识辩护相关?然而,本书的主要论点之一就是想证明信念假设是错误的。因此,非信念考量一定是相关的。但令人困惑的问题依然存在:它们何以能够相关?对这一问题有两种答案。这两种答案反映在内在主义和外在主义的区别之中。

5.3 内在主义

内在主义主张一个信念的可辩护性应该由我们的内在状态所决定。信念是内在状态,因此,信念理论是内在主义的理论。内在主义者往往强调,我们可以有意识地从内部接触我们信念之间的关系。按照对内在主义的这种理解,反思谨慎的认识主体能够对他们的信念进行认识上的评估。在《知识论》一书中,罗德里克·奇硕姆(Roderick Chisholm)写道:

在做出他们的假设时,认识论者预先假定他们是理性的人。这部分地意味着他们有某些属性,如果就其中任何一个属性,他们自问是否拥有它,那么,对他们来说,显然他们就拥有它。这还意味着他们能够知道他们所思和所信,并且知道他们能够发现逻辑上的不一致。(1989,第5页)

虽然难于勾画信念内在主义所赞同的那种有意识的接触的细节,但大致的思想还是可以了解的:他们认为一个认识主体拥有某种彻底洞察、反思和凝视其信念的能力。

在认识论的著述中有一种倾向,即简单地将内在主义等同于各种不同的信念内在主义,但这种简单的等同过于草率〔34〕。有些内在主义理论诉诸的不止是我们的信念,因此,并非所有的内在主义理论都是信念理论。为了明了这一点,我们有必要对我们自己的认识论观点先做一些解释。大致地说,基础主义将我们关于世界的知识是通过知觉获得的这一观察的结果当作是它的起点,并试图通过设定自我辩护的认识论的基本信念的存在来包容这一观察结果,这些基本信念报告了我们的知觉状态。我们将证明所有的基础理论都是错误的,理由很简单,人们很少有认识论的基本信念,而且从来就没有足够的基本信念可以为我们其余的知识提供基础。这可以看成是连贯理论产生的一个原因,连贯理论没有给知觉信念任何特殊的地位。但我们还将证明所有的连贯理论也不成立,理由和前面的理由有关——连贯理论无法将知觉看成是我们关于世界的知识的基本来源。我们主张在决定一个信念是否得到辩护时,知觉状态非常重要,但这并不能通过关注关于知觉状态的信念来完成。这意味着辩护一定是部分地由知觉状态自身所决定的,而不仅仅是由我们关于知觉状态的信念所决定。这种观点被称为“直接实在论”,本书将对某种直接实在论的观点进行辩护。这也是为什么按照我们的分类可以有非信念内在主义理论存在的原因。

支持内在主义的一个理念是:一个信念是否得以辩护要看它是否是通过“正确的认知过程”所获得,或者目前为其所支持。按照这一观点,得到辩护地持有一个信念包括遵守认识规范,后者告诉你“如何”获得新信念,以及如何放弃旧信念。换言之,认识规范描述哪些认知过程是正确的,哪些是不正确的,而得到辩护就包括“采取正确的步骤”。内在主义理论忠实于这一原则:一个认识步骤(一个认知过程)的正确性是它的内在特性。例如,我们可以主张和取式一致的推理总是正确的,而一厢情愿所获得的信念总是不正确的。这一主张可以从如下的主张中推出:一个信念的可辩护性是由一个人的内在状态所决定,因为这句话的意思是说,我们可以改变有关情景中不同于内在状态的任何事情,但却不会影响到哪些信念是可以得到辩护的。尤其是,改变认知过程的偶然属性将不会影响一个信念是否得到辩护。这种观点被称为“认知本质主义”。按照认知本质主义,一个认知过程认识上的正确性是这一过程的本质属性,不会受到偶然事实的影响,例如,不会受到实际世界中这一过程的可靠性的影响。

5.4 外在主义

外在主义是内在主义的否定。按照外在主义,决定信念辩护的因素不仅仅是相信者的内在状态。外在主义理论有许多可能的表现形式。我们也许可以称作“过程外在主义”的理论和内在主义者一样,同意一个信念的认识价值应该由其产生的认知过程所决定的,但它否认认知本质主义,按照后者,一个认知过程的正确性是它的本质属性。相反,它认为同一个认知过程在某些境况下可能是正确的,但在其他境况下却可能不正确。过程可靠主义者所提出的观点就是这样一种观点。他认为认知过程应该根据它们产生真信念的可靠性来评价〔35〕。

可靠主义的理论和更为传统的认识论理论形成鲜明对照。一个认知过程的可靠性是一个或然性问题。例如,色觉是一个我们认为非常可靠的认知过程。在地球上生活的人类所处的正常环境下,色觉是相当可靠的。但如果我们生活在光源色彩变化无常的环境中,色觉可能就不可靠。因此,色觉所涉及的认知过程的正确性对色觉本身来说不是内在的,而是由过程和环境之间的关系所决定的。准确地说明哪些环境在认知过程的评估中是相关的,是一个很困难的任务。这导致一些认识论者通过提出恰当功能论来对可靠主义进行修改〔36〕。恰当功能论认为,倘若一个信念是一个在适当的环境里按照其恰当功能运作的认知过程的产物,则该信念得到辩护。恰当功能论和过程可靠主义相似,它们都主张一个认知机制的恰当功能的目标是可靠性。鉴于过程可靠主义没有提到认知过程背后的设计方案,恰当功能论要求认知过程必须按照设计方案输出。一个认知过程的可靠性不可能先验地评估,一个认知过程的功能是否运作恰当也不可能先验地评估。这些都取决于或然的事实。因此,可靠主义和恰当功能论都使得认识辩护以或然性事实为转移。按照这种观点,认知本质主义是错误的。

另一个不同的外在主义理论是概然主义。概然主义按照信念为真的概率来评估信念。虽然一个信念为真的概率当然可以间接地受到产生它的认知过程的影响,但概然主义并没有明显地诉诸一个信念认知上的来由或谱系。概然主义在科学哲学中的影响一直非常大,它是所谓“贝叶斯主义认识论”的一部分。在科学哲学之外,它对认识论几乎没有什么影响,但值得认真研究,第四章将详细讨论这个理论。

外在主义理论的一个吸引人之处就在于它们希望将认识规范整合到一幅关于人类的自然主义的图画中去。正如本章开头我们特别提到的,当代哲学家一直为将人类想象为世界中的生物——可以思考的生物机——的设想所吸引。认识规范应该出自这种心理的构造,但正是认识规范的规范性使得它们自身抵制这样一种解释。和伦理学中的自然主义谬误一起长大的哲学家往往倾向于认定规范概念的自然主义理论是不可能的。但如果认识关系可以还原为概率或可靠性的考量,或者某种其他的自然主义的概念,这一障碍就解除了。外在主义理论似乎是认识规范的自然主义还原论的唯一可能的候选者,因此,在许多哲学家的眼里,它们显得格外有吸引力。

外在主义理论必然是非信念理论。这就是说,它们认为一个信念的可辩护性并非完全由一个人的全部信念状态所决定。这将成为外在主义理论的困难之一。我们将证明非信念内在主义理论可以避免如下诘难:在决定相信什么时,你除了关于它的已有的信念外,你不可能考虑任何事情。非信念内在主义理论能够避免这一诘难,因为它们坚持认为在应有的意义上,你可以考虑其他的内在状态。但你不能以同样的方式考虑外在状态,而这将导致外在主义最终的失败。在第五章里,我们将对此给予有说服力的证明。

5.5 本书的计划

各种认识论理论彼此之间的关系可以表示如下:

还有许多细微的区别可以研讨,许多问题需要更为精确的表述。本书剩下的部分计划如下:第二章将尽可能构建看上去最为合理的基础理论。尽管我们自己关于推理的某种关键性的根本看法将出现在第二章,但第二章的最后结论是:所有的基础理论都为假。如果所有的基础理论都为假,但信念假设为真,那么某种连贯理论一定为真。第三章将对连贯理论进行一般性的论述,区别不同的种类,将所需要考虑的切实可行的理论缩小到少数几个,然后将它们全都否定。结论就是,所有的信念理论都为假。

这些理论失败的情景表明答案可能就在直接实在论中,在第三章的结尾我们将给出这一理论的梗概。然而,对它的辩护将会等到第五章和第六章再进行。第四章将会详细讨论几种外在主义理论。我们将会给出理由,说明为什么用外在主义理论替代信念理论具有吸引力,但我们同时也会对已有的外在主义理论提出详细的诘难。这些诘难将抛弃绝大多数文献中实际已经提出的外在主义理论,但某种其他的外在主义理论为真的可能性依然存在。第五章试图对此进行总结。第五章将探讨认识规范的性质,然后根据探讨的结果对信念理论和外在主义理论提出一个总的反驳。

支持信念假设的直觉是,在决定相信什么时,除了关于它的信念外,我们不可能考虑任何事情。这一看法肯定是错误的,因为基础理论和连贯理论穷尽了所有的信念理论,而它们全都为假。第五章的相当的篇幅将用来解释信念假设何以出错。我们这里不打算讨论细节,但总的思想是我们不会逐字逐句地“决定”相信什么。那会将信念的获得过程过于理智化。决定信念获得的认知过程所接触到的不仅仅是我们的信念。信念和知觉状态同样都是“内在状态”。这些大致上就是我们“直接了解”的我们自己的状态。我们的认知过程可以诉诸一般的内在状态——而不仅仅是信念。

第六章想强调,对认识规范的恰当的理解将使它们不得不接受自然主义的但却不是外在主义的解释。这样,我们就得到了某种自然主义的内在主义。第五章和第六章构成我们对人类的理解的核心部分,我们将人类看成认知者,这些认知者能够获得各种各样的知识,这些知识最终能够导致发现DNA或者治疗癌症的方法。

第五章和第六章的结论依然是非常一般性的。它们支持一个高阶的结论,大意是某种形式的直接实在论是正确的,但其细节未定。如果想证明对合理性认知的这一高阶的解释是正确的,必须有可能构建某种直接实在论,它可以容纳第四节所讨论的所有的各种不同的知识。第七章将简短地介绍旨在实现这一目的的某种直接实在论的理论。

注释

〔1〕“合理性”英文为rationality,在很多情况下都可以译为“理性”,这里也是一样。本书统一译为“合理性”。——译者注

〔2〕Kant(1958),第34页。这段话为G. E. Moore(1959)所引用,第126页。

〔3〕“Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen.”这一段话由于蒯因(1960)的反复引用而成为不朽的名言。

〔4〕这种方法被John Rawls(1971)称为“反思平衡的方法”。

〔5〕这一点并不具有逻辑上的必然性。可以设想一个怀疑论的论证,我们更坚定地相信其前提,而不是相信我们有该论证所否认的公认的知识。我们这里对哲学上实际推出的怀疑论论证的断言是或然性的。

〔6〕“可否定的”的英文为defeasible,有人译为“可击败的”。可否定的理由依然是一个理由,在没有被否定之前还可以是一个充足的理由。——译者注

〔7〕“辩护”的英文为“justification”。大陆学者中有人译为“确证”,香港有学者译为“证明”,台湾或海外华人中常有学者译为“证成”。但我认为还是译为“辩护”较妥,因为当代西方知识论和科学哲学发展的成果之一就是“辩护”和“证明”的区别,一个科学命题即使不能被证明,但也可以得到辩护。参见江天骥:《当代西方科学哲学》,中国社会科学出版社,1984年,第25页。——译者注

〔8〕见Fred Dretske(1981),Gilbert Harman(1973)以及William Lycan(1988)。

〔9〕并非所有的哲学家都承认这一点。有各种各样的方法将知识和辩护分离开来。按照一种分析知识的方法,信念必须和事实同步变化,这种变化并不涉及辩护,有关论述,见Peter Unger(1967),Joseph Margolis(1973),Alvin Goldman(1976),David Armstrong(1973)和Robert Nozick(1981)。Colin Radford(1966)发起关于这一问题的争论,他提出了一些关于知识的公认的案例,在这些案例中,认识主体并没有得到辩护,因为她并不相信她所知道的东西。对此的回应,见David Annis(1969),David Armstrong(1969)和Keith Lehrer(1968)。

〔10〕尤其引人注目的是,在Bertrand Russell(1912,p.132)那里也能找到对知识的传统分析的反例,但这一发现被人们忽略了。

〔11〕关于盖梯尔问题直到20世纪80年代初以前的讨论情况的综述,见Robert Shope(1983)。

〔12〕Mark Kaplan(1985)对这一点做了令人信服的证明。

〔13〕Ruth Millikan(1984)和Stephen Stich(1992)对当代认识论如何处理知识问题提出了同样的看法。

〔14〕有关例子,见A. J. Ayer(1946)。

〔15〕关于约定论以及它和哥德尔定律的关系的详细讨论,见Pollock(1974)第10章。

〔16〕这和数学哲学中称之为“数学直觉主义”的理论是有区别的,数学直觉主义为Brouwer和Heyting等人所辩护。这两种直觉主义之间并无密切联系。

〔17〕这种观点有代表性的思想,见Bertrand Russell(1912)。

〔18〕Pollock(1974)采取的就是这种方式。

〔19〕关于先验知识的极好的论述,见Laurence Bonjour(1998)。Jerrold Katz(1998)也论述了先验知识,并特别强调了数学认识论。

〔20〕有关例子,见A. J. Ayer(1946)和Charles Stevenson(1944)。

〔21〕最重要的伦理学直觉主义的支持者有H. A. Prichard(1950),Sir David Ross(1930)和G. E. Moore(1903)。

〔22〕见Simon Baron-Cohen(1994)。

〔23〕Daniel Dennett在(1987)的著作和(1995)的文章中强调,我们心理上倾向于将他人心灵看成是某物的属性。

〔24〕Wittgenstein的《哲学研究》就涉及关于他人心灵的类比推理的怀疑论。尤见(1953)293节。Pollock(1974)对这样的类比推理进行了辩护。

〔25〕这一观点在Pollock(1974)第7章中得到辩护。

〔26〕这一观点为Norman Malcolm(1963,第229—230页)以及Robert Squires(1969)所辩护。

〔27〕这一观点得到P. F. Strawson(1952)的支持和普及。Pollock在(1974)对它也进行了辩护,但之后出于这里所列举的理由而放弃了这一观点。

〔28〕Pollock(1984a)认为这确实是对归纳推理的复杂性的正确解释。

〔29〕“可推断性”的英文形容词为projectible,陈晓平译为“可投射的”。这种译法可以强调该词的专业性,但往往不能一望而知其大意。江天骥先生似将名词projection译为外推(参见他的《归纳逻辑导论》,湖南人民出版社,1987年,第111页)。据Webster's New World College Dictionary (2005),动词project可以解释为extrapolate(外推)。古德曼(Nelson Goodman)在介绍这个概念时,用了“on the one hand, hypotheses, predictions or projection”(Fact, Fiction, and Forecast, The Bobbs-Merrill Company, 1965, the 2nd edition, p.84)这样的短语,显然他将projection和预测看成是相似的概念。经济学中将“projection of the world economy”译为“世界经济预测”。“可推断的”的译法似更容易理解。——译者注

〔30〕“或鼠或鹿动物”中的“鹿”指驼鹿。——译者注

〔31〕关于可推断性以及析取式的不可推断性的更为详细的讨论,参见Pollock(1990)。

〔32〕对非信念理论的这一诘难是由Michael Williams(1977)所提出。它也为Laurence Bonjour(1978)(第10页及其以后)所支持。Ernest Sosa(1981)提到这一诘难,但没有理会。

〔33〕原文为“epistemologically basic beliefs”,直译应为“认识论上基本的信念”。——译者注

〔34〕关于各种不同的内在主义的细微区别,见William Alston(1986),Richard Fumerton(1995)和Alvin Plantinga(1993a)。

〔35〕这些观点中最著名的应该是Alvin Goldman(1979)和(1986)。

〔36〕参见Alvin Plantinga(1988)和(1993b)。