-

1.1前言

-

1.2导言 德国在哪里?

-

1.3第一章 立国时代:日耳曼人与德意志人

-

1.3.1一、古代日耳曼人

-

1.3.2二、日耳曼部族民大迁徙

-

1.3.3三、法兰克王国的兴衰

-

1.3.4四、德意志人和德意志王国的出现

-

1.3.5作者评曰

-

1.4第二章 封建时代:民族国家的被延误

-

1.4.1一、迟缓的封建化

-

1.4.2二、皇权与教权:争霸欧洲

-

1.4.3三、皇权与城市:互促还是互制?

-

1.4.4四、皇权与诸侯:七选侯当家

-

1.4.5作者评曰

-

1.5第三章 宗教改革时代:民族运动的发端

-

1.5.1一、路德与宗教改革

-

1.5.2二、骑士宗教改革

-

1.5.3三、人民宗教改革:闵采尔和农民战争

-

1.5.4四、诸侯宗教改革和反宗教改革

-

1.5.5五、三十年战争:宗教改革时代的悲惨结局

-

1.5.6作者评曰

-

1.6第四章 普鲁士崛起时代:对德意志民族是祸是福?

-

1.6.1一、霍亨索伦家族的统治

-

1.6.2二、普鲁士王国的崛起

-

1.6.3三、“士兵王”的军事立国

-

1.6.4四、弗里德里希大王的开明君主专制

-

1.6.5五、普鲁士精神和普奥争霸

-

1.6.6作者评曰

-

1.7第五章 “启蒙”时代:从文化民族主义到政治民族主义

-

1.7.1一、德意志的启蒙运动

-

1.7.2二、“狂飙突进”运动

-

1.7.3三、法国大革命与德意志文化民族主义

-

1.7.4四、拿破仑战争与德意志政治民族主义

-

1.7.5作者评曰

-

1.8第六章 改革时代:民族统一运动的初霞

-

1.8.1一、奥地利玛丽-泰蕾西娅—约瑟夫改革

-

1.8.2二、“第三德意志兰”的改革

-

1.8.3三、普鲁士施泰茵—哈登贝格改革

-

1.8.4四、德意志民族解放战争

-

1.8.5作者评曰

-

1.9第七章 复辟时代:民族统一道路上进步与反动的较量

-

1.9.1一、沙俄的欧洲霸权政策和梅特涅的反动

-

1.9.2二、现代化的开端

-

1.9.3三、“莱茵文明”与“统一和自由运动”

-

1.9.4四、李斯特和海涅

-

1.9.5五、1848“红色革命”:时代的冲突与民族统一运动的高潮

-

1.9.6作者评曰

-

1.10第八章 统一时代:“白色革命”与民族统一的完成

-

1.10.1一、统一的前提

-

1.10.2二、统一的潮流

-

1.10.3三、“宪法争执”和俾斯麦上台

-

1.10.4四、俾斯麦进行的统一战争

-

1.10.5作者评曰

-

1.11第九章 工业化时代:民族国家的现代发展

-

1.11.1一、统一与工业化高潮

-

1.11.2二、统一与普鲁士式的政治现代化

-

1.11.3三、统一与社会结构的现代化

-

1.11.4四、俾斯麦的内外政策与俾斯麦的下台

-

1.11.5作者评曰

-

1.12第十章 “英雄时代”:从民族工运到国际工运

-

1.12.1一、马克思和恩格斯

-

1.12.2二、拉萨尔和倍倍尔

-

1.12.3三、“英雄时代”:反“非常法”的斗争

-

1.12.4四、社会民主主义旗帜下的分歧和分裂

-

1.12.5作者评曰

-

1.13第十一章 强权时代:民族沙文主义的膨胀

-

1.13.1一、德国帝国主义

-

1.13.2二、威廉二世与他的“世界政策”

-

1.13.3三、尼采、韦伯、爱因斯坦

-

1.13.4四、德国挑起第一次世界大战

-

1.13.5作者评曰

-

1.14第十二章 魏玛时代:共和时期的民族运动

-

1.14.1一、十一月革命:民族革命?民主革命?社会革命?

-

1.14.2二、魏玛共和国的战后危机:民族内争与民族外争

-

1.14.3三、魏玛共和国的相对稳定

-

1.14.4四、希特勒的上台与共和国的覆灭

-

1.14.5作者评曰

-

1.15第十三章 纳粹统治时代:极端民族主义发了狂

-

1.15.1一、“族民共同体”与“第三帝国”

-

1.15.2二、纳粹法西斯专政的实质

-

1.15.3三、纳粹法西斯:一种以战争为目的的极端民族主义

-

1.15.4四、纳粹德国挑起全面世界大战

-

1.15.5五、“第三帝国”的覆灭

-

1.15.6作者评曰

-

1.16第十四章 盟国管制时代:夹缝中的德意志民族

-

1.16.1一、从德黑兰、雅尔塔到波茨坦

-

1.16.2二、从纽伦堡审判、“四D”计划到柏林危机

-

1.16.3三、夹缝中的德意志民族

-

1.16.4四、德国的被分裂

-

1.16.5作者评曰

-

1.17第十五章 重新崛起时代:一个民族两个国家

-

1.17.1一、联邦德国的现代化进程

-

1.17.2二、联邦德国成为经济大国和社会福利国家

-

1.17.3三、民主德国的现代化进程

-

1.17.4四、民主德国成为社会主义工业强国和社会保障国家

-

1.17.5五、德-德关系:从“哈尔斯坦原则”到“基础条约”

-

1.17.6作者评曰

-

1.18第十六章 再统一时代:一曲德意志民族的《欢乐颂》吗?

-

1.18.1一、德国统一的机遇与挑战

-

1.18.2二、从“柏林墙倒”到两德国家条约

-

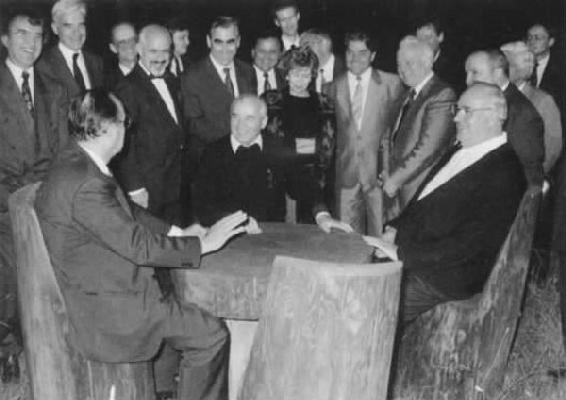

1.18.3三、“2+4”会议与《最终解决德国问题条约》的签订

-

1.18.4四、1990年10月3日:德国重新统一日

-

1.18.5作者评曰

-

1.19第十七章 龙与鹰:历史上中德民族的文化关系

-

1.19.1一、缘起

-

1.19.2二、汤若望-莱布尼茨时代

-

1.19.3三、罗可可风尚与中国

-

1.19.4四、歌德一代

-

1.19.5五、文化碰撞:“图象”的变化

-

1.19.6六、“向东方压进”与“向西方学习”

-

1.19.7七、1919—1949年间

1

德国通史